不眠症は、多くの人が抱える現代的な悩みの一つです。「ベッドに入ってもなかなか寝付けない」「夜中に何度も目が覚めてしまう」といった症状は、日中のパフォーマンス低下や心身の不調に直結します。このような不眠の症状を改善するために処方される薬の一つが「ゾルピデム」です。

ゾルピデムは「マイスリー」という商品名でも知られ、寝つきの悪さ(入眠障害)に悩む方々にとって、心強い選択肢となることがあります。その効果の高さと比較的安全性の高い特性から、睡眠薬の中でも広く用いられています。

しかし、医薬品である以上、その効果を最大限に引き出し、安全に使用するためには、正しい知識が不可欠です。効果だけでなく、副作用や注意点、他の薬との違いについてもしっかりと理解しておく必要があります。

この記事では、睡眠導入剤ゾルピデム(マイスリー)について、その作用の仕組みから具体的な効果、起こりうる副作用、他の睡眠薬との比較、そして安全な服用方法に至るまで、網羅的かつ分かりやすく解説します。また、薬だけに頼らないための生活習慣の改善策についても触れ、不眠に悩むすべての方が、より良い睡眠を取り戻すための一助となることを目指します。

目次

ゾルピデム(マイスリー)とは

ゾルピデムは、不眠症の治療に用いられる医療用医薬品です。特に、寝つきが悪い「入眠障害」に対して効果を発揮する薬として知られています。ここでは、ゾルピデムがどのような薬なのか、その基本的な特徴や作用の仕組みについて詳しく見ていきましょう。

非ベンゾジアゼピン系の超短時間作用型睡眠薬

ゾルピデムを理解する上で重要なキーワードが「非ベンゾジアゼピン系」と「超短時間作用型」です。これらは、ゾルピデムの性質を的確に表しています。

まず、「非ベンゾジアゼピン系」について解説します。

かつて睡眠薬の主流は「ベンゾジアゼピン系」と呼ばれるタイプの薬でした。この系統の薬は、催眠作用だけでなく、不安を和らげる「抗不安作用」や、筋肉の緊張をほぐす「筋弛緩作用」も併せ持っています。幅広い効果がある一方で、ふらつきや転倒、依存性、薬をやめたときの離脱症状(反跳性不眠など)といった副作用が問題となることがありました。

これに対し、ゾルピデムは「非ベンゾジアゼピン系」に分類されます。化学構造がベンゾジアゼピン系とは異なるためこのように呼ばれますが、脳への作用メカニズムは似ています。しかし、非ベンゾジアゼピン系薬は、脳内の特定の受容体により選択的に作用するよう設計されているのが大きな特徴です。この選択性により、筋弛緩作用や抗不安作用を比較的弱く抑えつつ、催眠作用を主として発揮することができます。その結果、ベンゾジアゼピン系薬で懸念されたふらつきや依存性などのリスクが軽減されています。

次に、「超短時間作用型」という特徴です。

睡眠薬は、体内で効果が持続する時間(作用時間)によって、主に4つのタイプに分類されます。

| 作用時間の分類 | 作用時間(目安) | 主な用途 |

|---|---|---|

| 超短時間作用型 | 2~4時間 | 入眠障害 |

| 短時間作用型 | 6~10時間 | 入眠障害、中途覚醒 |

| 中時間作用型 | 20~24時間 | 中途覚醒、早朝覚醒 |

| 長時間作用型 | 24時間以上 | 早朝覚醒、熟眠障害 |

ゾルピデムはこの中で「超短時間作用型」に該当します。服用後の効果発現が速く、かつ体からの消失も速いのが特徴です。薬の血中濃度が最も高くなるまでの時間は約0.8時間、血液中の薬物濃度が半分になる時間(半減期)も約2時間と非常に短いことが知られています。

(参照:マイスリー錠5mg・10mg 添付文書)

この作用時間の短さから、ゾルピデムは特に「ベッドに入っても30分~1時間以上寝付けない」といった入眠障害の改善に非常に適しています。また、効果が翌朝まで残りにくいため、日中の眠気やだるさといった「持ち越し効果」が少ないという大きなメリットがあります。

ゾルピデムの作用の仕組み

では、ゾルピデムはどのようにして眠りを誘うのでしょうか。その鍵を握るのが、脳内に存在する「GABA(ギャバ)」という神経伝達物質です。

GABAは、脳の神経細胞の活動を抑制する働きを持ち、「脳のブレーキ役」とも言われます。このGABAが脳内の「GABA受容体」という受け皿に結合すると、神経細胞の興奮が鎮まり、リラックスした状態や眠気がもたらされます。

ゾルピデムは、このGABAの働きを増強することで催眠作用を発揮します。具体的には、GABA受容体に結合し、GABAが受容体に結合しやすくなるように構造を変化させるのです。これにより、本来のGABAのブレーキ作用がより強力になり、脳全体の活動レベルが下がって自然な眠りへと導入されます。

ここでのポイントは、先述した「選択性」です。GABA受容体には、ω(オメガ)1、ω2、ω3など、いくつかのサブタイプ(種類)が存在し、それぞれ異なる役割を担っています。

- ω1受容体: 主に催眠・鎮静作用に関与する

- ω2受容体: 主に抗不安作用、筋弛緩作用に関与する

従来のベンゾジアゼピン系睡眠薬は、ω1とω2の両方に非選択的に作用するため、催眠作用と同時に強い筋弛緩作用などを引き起こしました。一方、ゾルピデムはω1受容体に対して高い親和性(くっつきやすさ)を持ち、選択的に作用します。

このω1選択性こそが、ゾルピデムが「筋弛緩作用が弱く、ふらつきが少ない」「自然な睡眠構造を乱しにくい」といった優れた特徴を持つ理由です。催眠作用に特化することで、不要な副作用を軽減しているのです。

先発医薬品「マイスリー」と後発医薬品(ジェネリック)の関係

医療機関でゾルピデムを処方される際、「マイスリー」という名前を聞くこともあれば、「ゾルピデム」という名前で処方されることもあります。この違いは、「先発医薬品」と「後発医薬品(ジェネリック医薬品)」の違いによるものです。

- 先発医薬品: 新しく開発された薬のことで、開発した製薬会社が特許期間中、独占的に製造・販売できる。ゾルピデムの場合、アステラス製薬が開発・販売した「マイスリー」がこれにあたります。

- 後発医薬品(ジェネリック): 先発医薬品の特許が切れた後に、他の製薬会社が製造・販売する薬のこと。有効成分、用法・用量、効果・効能が先発医薬品と同一であることが国によって承認されています。ゾルピデムの場合、「ゾルピデム酒石酸塩錠『会社名』」といった名称で複数の製薬会社から販売されています。

有効成分はどちらも「ゾルピデム酒石酸塩」で、効果や安全性は同等です。

主な違いは、薬の価格と、錠剤の形や色、味、添加物などです。ジェネリック医薬品は、開発コストが抑えられるため、一般的に薬価が安く設定されています。これにより、患者さんの経済的な負担を軽減できるというメリットがあります。

どちらを処方されるかは、医師の判断や患者さんの希望、薬局の在庫状況などによって異なります。もしジェネリック医薬品を希望する場合は、診察時や薬局でその旨を伝えてみるとよいでしょう。

重要なことは、マイスリーもジェネリックのゾルピデムも、医師の処方がなければ入手できない医療用医薬品であるという点です。不眠に悩んでいるからといって、個人輸入などで安易に入手することは、健康上の重大なリスクを伴うため絶対に避けるべきです。必ず専門の医師に相談し、適切な診断のもとで処方してもらうようにしましょう。

ゾルピデム(マイスリー)の効果と特徴

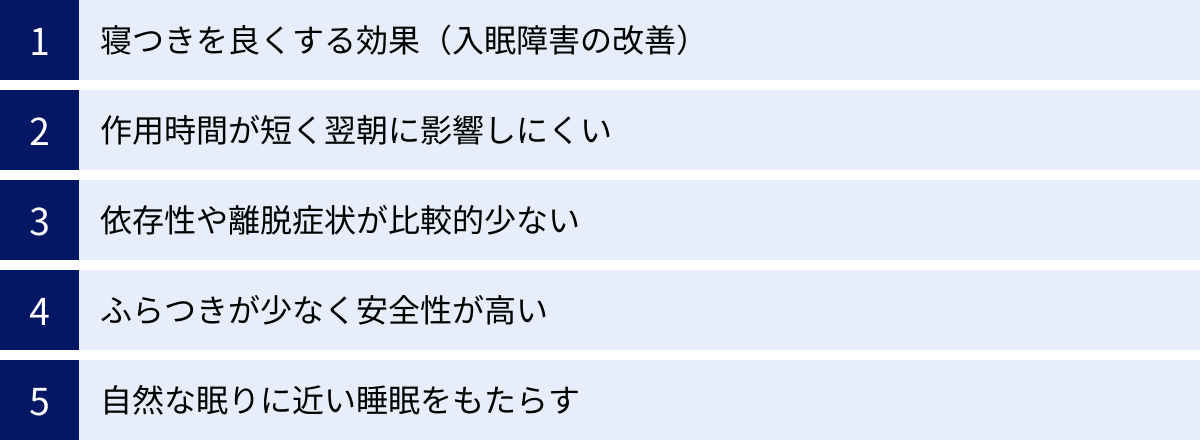

ゾルピデム(マイスリー)は、その優れた特性から、不眠症治療の第一選択薬の一つとして位置づけられています。ここでは、ゾルピデムが持つ具体的な効果と特徴について、5つのポイントに分けて詳しく解説します。これらの特徴を理解することで、なぜ多くの医師や患者さんに選ばれているのかが見えてきます。

寝つきを良くする効果(入眠障害の改善)

ゾルピデムの最も主要な効果は、寝つきの悪さ、すなわち「入眠障害」を速やかに改善することです。

入眠障害とは、「床に入ってから眠りにつくまでに30分~1時間以上かかり、そのことに苦痛を感じる状態」を指します。考えごとが頭を巡って眠れない、布団の中で焦れば焦るほど目が冴えてしまう、といった経験は多くの方がお持ちでしょう。

ゾルピデムは、このような状況において非常に頼りになる存在です。前述の通り、この薬は「超短時間作用型」に分類され、服用後の効果発現が非常に速いのが特徴です。一般的に、服用してから15分から30分程度で催眠作用が現れ始め、スムーズな入眠を促します。

この速やかな作用は、薬の血中濃度がピークに達するまでの時間が約0.8時間と短いことからも裏付けられています。そのため、使い方としては「これから寝る」というタイミング、具体的にはベッドに入る直前に服用するのが最も効果的です。事前に服用してしまうと、眠りにつく前に眠気が強くなり、ふらつきや健忘(記憶がなくなること)のリスクが高まるため注意が必要です。

この「寝たいときにすぐに効く」という特性は、不眠に対する予期不安、つまり「今夜も眠れないのではないか」という不安感を和らげる効果も期待できます。「この薬を飲めば眠れる」という安心感が、リラックスした状態を作り出し、結果としてより自然な眠りにつながるのです。このように、ゾルピデムは入眠に関する悩みを抱える方々にとって、強力なサポートとなります。

作用時間が短く翌朝に影響しにくい

睡眠薬を服用する際に多くの人が懸念するのが、「翌朝、頭がボーッとしたり、眠気が残ったりしないか」という点です。この現象は「持ち越し効果(hangover)」と呼ばれ、日中の活動に支障をきたす原因となります。

ゾルピデムの大きなメリットの一つが、この持ち越し効果が他の多くの睡眠薬に比べて起こりにくいことです。その理由は、ゾルピデムが「超短時間作用型」であり、体内からの消失が非常に速いためです。

薬の体内での作用時間を示す指標に「血中濃度半減期」があります。これは、血液中の薬の濃度が半分に減少するまでにかかる時間のことです。ゾルピデムの半減期は約2時間と非常に短く設定されています。(参照:マイスリー錠5mg・10mg 添付文書)

例えば、夜11時にゾルピデムを服用した場合、夜中の1時頃には血中濃度は半分になり、朝の7時頃にはごくわずかな量しか体内に残っていません。このため、薬の効果が翌朝まで持ち越される可能性が低く、スッキリとした目覚めが期待できます。日中に仕事や学業、運転など、集中力を要する活動がある方にとって、これは非常に重要な特徴と言えるでしょう。

ただし、注意点もあります。薬の代謝には個人差があり、特に肝臓の機能が低下している方や高齢者では、薬の分解・排泄に時間がかかり、持ち越し効果が現れることがあります。また、推奨される用量を超えて服用した場合も同様です。そのため、もし翌朝に眠気やだるさを感じる場合は、自己判断で服用を続けず、必ず医師に相談し、用量の調整などを検討してもらうことが大切です。

依存性や離脱症状が比較的少ない

睡眠薬と聞いて「一度使うとやめられなくなるのでは?」という不安、つまり「依存」を心配される方は少なくありません。依存には、精神的依存(薬がないと眠れないと思い込む)と、身体的依存(薬をやめると不眠が悪化したり、頭痛や吐き気などの離脱症状が現れる)があります。

従来のベンゾジアゼピン系睡眠薬では、長期連用によってこれらの依存性が問題となることがありました。しかし、ゾルピデムをはじめとする非ベンゾジアゼピン系睡眠薬は、ベンゾジアゼピン系に比べて依存性や離脱症状のリスクが低いとされています。

この理由は、ゾルピデムが脳内のGABA受容体のうち、催眠作用に関わる「ω1受容体」に選択的に作用するためです。依存に関与が深いとされる「ω2受容体」への作用が弱いため、依存形成のリスクが相対的に低減されています。

また、急に薬をやめた際に、以前よりも強い不眠が現れる「反跳性不眠」も、作用時間の短い薬で起こりやすいとされますが、ゾルピデムはこの点でも比較的起こりにくいことが報告されています。

しかし、「リスクが低い」ことは「ゼロ」を意味するわけではありません。 漫然と長期間にわたって使用を続けたり、医師の指示を超えた量を服用したりすると、依存が形成される可能性は十分にあります。特に、効果が薄れてきたと感じて自己判断で増量することは、依存への第一歩となりかねず、非常に危険です。

したがって、ゾルピデムを服用する際は、必ず医師の指示した用法・用量を守り、定期的に診察を受けて服用の必要性を再評価してもらうことが重要です。薬に頼るだけでなく、後述する生活習慣の改善を並行して行い、最終的には薬なしで眠れる状態を目指すことが理想です。

ふらつきが少なく安全性が高い

睡眠薬によるふらつきや、それに伴う夜間の転倒は、特に高齢者にとって骨折などの大怪我につながりかねない深刻な問題です。

ゾルピデムは、筋弛緩作用が弱いため、ふらつきや転倒のリスクが比較的低いという安全性の上での大きなメリットがあります。これも、ゾルピデムが筋弛緩作用に関わる「ω2受容体」への作用が弱く、「ω1受容体」に選択的に働くという特性によるものです。

従来のベンゾジアゼピン系睡眠薬は、強い筋弛緩作用を併せ持つものが多く、夜中にトイレなどで起きた際に足元がふらつき、転倒してしまうケースが少なくありませんでした。ゾルピデムは、このリスクを最小限に抑えながら催眠効果を得られるよう設計されているため、特に転倒のリスクが高い高齢の患者さんにも処方しやすい薬とされています。

とはいえ、こちらもリスクが全くないわけではありません。人によっては、めまいやふらつきを感じることもあります。そのため、服用後は速やかにベッドに入ること、そして万が一夜中に起きる際には、急に立ち上がらず、ゆっくりと慎重に行動することが大切です。

自然な眠りに近い睡眠をもたらす

良い睡眠とは、単に長時間眠ることではありません。睡眠の「質」が重要です。私たちの睡眠は、浅い眠りの「レム睡眠」と、深い眠りの「ノンレム睡眠」が約90分のサイクルで繰り返されています。この規則正しいサイクルが、心身の疲労回復や記憶の定着に重要な役割を果たしています。

一部の睡眠薬は、この睡眠サイクル、特に深いノンレム睡眠(徐波睡眠)の割合を不自然に変化させてしまうことがあります。その結果、長時間眠ったはずなのに熟睡感が得られなかったり、日中の眠気が強くなったりすることがあります。

これに対し、ゾルピデムは生理的な睡眠パターン(睡眠構築)への影響が少ないことが特徴です。つまり、薬の力で無理やり眠らされるというよりは、自然な眠りに入るためのスイッチを押してくれるような、よりマイルドな作用をします。レム睡眠や深いノンレム睡眠の割合を大きく変えることなく、睡眠全体の質を保ちやすいのです。

この「自然な眠りに近い」という感覚は、使用者にとって満足度の高い睡眠体験につながります。薬によって得られる睡眠であっても、その質が高ければ、翌日の心身のコンディションは大きく改善します。ゾルピデムが多くの人に支持される理由の一つが、この睡眠の質を損ないにくい点にあると言えるでしょう。

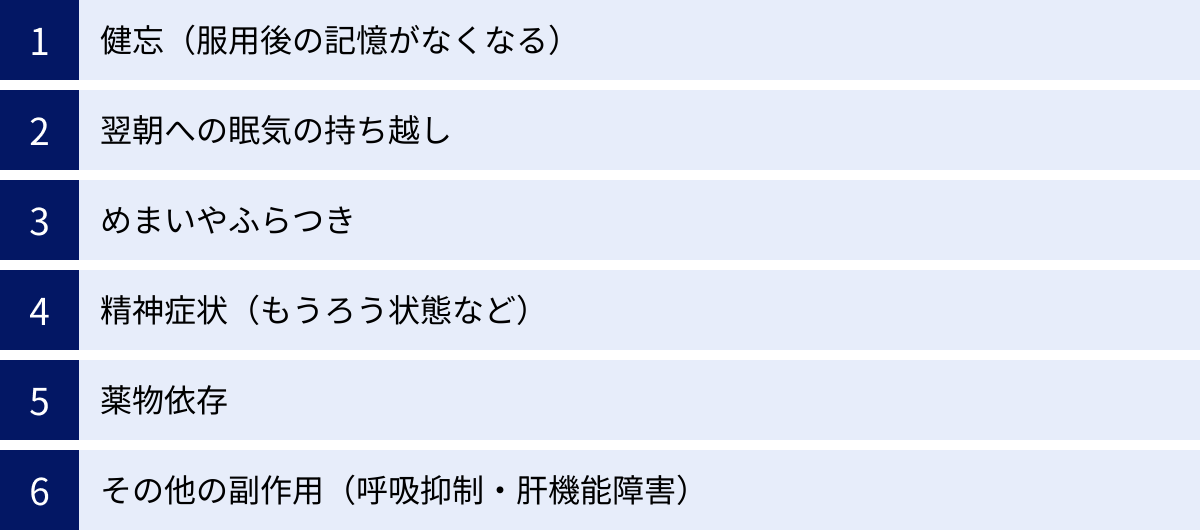

ゾルピデム(マイスリー)の主な副作用

ゾルピデム(マイスリー)は、適切に使用すれば非常に有効で安全性の高い薬ですが、医薬品である以上、副作用のリスクはゼロではありません。安全に治療を続けるためには、どのような副作用が起こりうるのかを正しく理解し、万が一の際に適切に対処できるようにしておくことが極めて重要です。ここでは、ゾルピデムで報告されている主な副作用について解説します。

健忘(服用後の記憶がなくなる)

ゾルピデムの副作用として最も特徴的で、注意が必要なのが「健忘(けんぼう)」です。

これは、薬を服用してから眠りにつくまでの間の出来事を、後になって全く覚えていないという症状で、「前向性健忘」とも呼ばれます。例えば、服用後に家族と電話で話したり、メールを送ったり、何かを食べたりしたにもかかわらず、翌朝にはその記憶がすっぽりと抜け落ちている、といったケースがこれにあたります。

この健忘は、薬が効き始めているにもかかわらず、眠らずに活動を続けることで起こりやすくなります。脳が覚醒と睡眠の中間のような状態になり、行動はできても、その出来事を記憶として脳に定着させるプロセスが阻害されてしまうのです。

このリスクを避けるために最も重要な対策は、「服用したら、すぐにベッドに入って目を閉じる」ことです。服用後のスマートフォン操作、読書、テレビ鑑賞などは絶対に避けるべきです。就寝準備をすべて終え、「あとは寝るだけ」という状態で服用することを徹底しましょう。

もし、服用後に何かをする必要が生じた場合は、その行動が後から問題にならないか、慎重に考える必要があります。特に、重要な判断を伴う会話や、金銭の関わるオンラインショッピングなどは絶対に行わないでください。健忘は、時として予期せぬトラブルの原因となる可能性があることを、強く認識しておく必要があります。

翌朝への眠気の持ち越し

ゾルピデムは作用時間が短く、翌朝への影響が少ないことがメリットですが、それでも人によっては眠気や倦怠感、集中力の低下などが翌日まで持ち越されることがあります。

この「持ち越し効果」は、以下のような場合に現れやすくなります。

- 用量が多い場合: 処方された用量を超えて服用すると、当然ながら薬の作用が強く、長く残ります。

- 肝機能が低下している場合: 薬は主に肝臓で代謝されるため、肝機能が落ちている人は薬の分解に時間がかかり、体内に薬が残りやすくなります。

- 高齢者の場合: 高齢者は一般に肝臓や腎臓の機能が低下しているため、若年者と同じ量でも薬が効きすぎたり、作用が長引いたりする傾向があります。

- 服用時間が遅い場合: 例えば、夜中の3時に服用して朝7時に起きるなど、服用から起床までの時間が短いと、当然薬の影響は残りやすくなります。

翌朝に眠気やふらつきを感じる状態で、自動車の運転や危険を伴う機械の操作を行うことは、事故につながる大変危険な行為であり、法律でも禁止されています。もし持ち越し効果が気になる場合は、自己判断で服用を中止したりせず、必ず処方した医師に相談してください。医師は、用量を減らしたり、作用時間のさらに短い別の薬への変更を検討したりするなど、適切な対応をとってくれます。

めまいやふらつき

ゾルピデムは筋弛緩作用が弱いとされていますが、作用がゼロというわけではありません。そのため、副作用としてめまいやふらつきが報告されています。特に、服用直後や、夜中にトイレなどで目覚めて起き上がった際に、足元がふらついて転倒するリスクがあります。

転倒は、打撲や捻挫だけでなく、高齢者の場合は骨折などの重篤な怪我につながり、寝たきりの原因となることもあります。このリスクを最小限にするためには、以下の点に注意しましょう。

- 服用後は速やかに横になる。

- 夜中に起きる際は、急に立ち上がらず、まずベッドに腰掛けて一呼吸おいてから、ゆっくりと立ち上がる。

- 寝室からトイレまでの動線に障害物を置かない、足元灯をつけるなど、環境を整備する。

特に服用を始めたばかりの時期は、薬の効き方に体が慣れていないため、ふらつきを感じやすいことがあります。慎重に行動することを心がけてください。

精神症状(もうろう状態など)

頻度は高くありませんが、注意すべき副作用として、もうろう状態、興奮、錯乱、幻覚、攻撃性、夢遊症状といった精神症状が挙げられます。これらは「睡眠随伴症状(パラソムニア)」とも呼ばれ、本人は全く覚えていないことが多いのが特徴です。

例えば、眠っている間に無意識に起き出して歩き回ったり、食べ物を食べたり(睡眠時遊行症、睡眠時摂食障害)、奇異な行動をとったりすることがあります。また、悪夢を見てうなされたり、感情が不安定になったりすることもあります。

このような症状は、特にアルコールと一緒に服用した場合に、リスクが著しく高まることが知られています。アルコールとゾルピデムは、どちらも脳の中枢神経を抑制する作用があるため、互いの作用を予期せぬ形で増強し合い、こうした異常行動を引き起こしやすくなるのです。

もし、ご自身やご家族にこのような症状が見られた場合は、ただちに服用を中止し、速やかに医師に相談してください。これは薬が体に合っていない重要なサインです。

薬物依存

「依存性や離脱症状が比較的少ない」と解説しましたが、リスクが全くないわけではないことを再度強調します。特に、不適切な使用は依存のリスクを高めます。

- 精神的依存: 「この薬がないと絶対に眠れない」という強い思い込みや不安感が生じ、薬を手放せなくなる状態。

- 身体的依存: 長期間の連用により、体が薬のある状態に慣れてしまい、急に薬をやめると離脱症状(不眠の悪化、不安、焦燥感、頭痛、吐き気など)が現れる状態。

- 耐性: 同じ量を使い続けていると、徐々に効果が薄れてくる状態。効果を得るためにより多くの量が必要になり、これが使用量の増加と依存の悪循環につながります。

依存を避けるためには、「医師に指示された用法・用量を厳守すること」「漫然と長期間使用しないこと」「自己判断で増量・中止しないこと」という3つの原則を守ることが不可欠です。不眠症の治療は、薬物療法と同時に、生活習慣の改善やストレス管理といった非薬物療法を組み合わせることが基本です。薬はあくまで「眠るための補助」と捉え、根本的な原因解決を目指す姿勢が大切です。

その他の副作用(呼吸抑制・肝機能障害)

頻度は稀ですが、重篤な副作用として呼吸抑制と肝機能障害が報告されています。

- 呼吸抑制: ゾルピデムには中枢神経を抑制する作用があるため、呼吸機能が著しく低下している患者さん(例:重症筋無力症、重篤な呼吸不全)では、呼吸をさらに抑制し、危険な状態を招く可能性があります。そのため、これらの疾患を持つ方への投与は原則として禁忌とされています。

- 肝機能障害: 薬は肝臓で代謝されるため、まれに肝臓に負担がかかり、AST(GOT)、ALT(GPT)といった肝機能の数値が上昇することがあります。重篤な場合は、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)などの症状が現れることもあります。

これらのリスクがあるため、ゾルピデムを服用する前には、医師が患者さんの既往歴や健康状態を十分に確認します。また、長期にわたって服用する場合は、定期的に血液検査などを行い、体の状態をチェックすることが推奨されます。体に何らかの異常を感じた場合は、些細なことでも医師に報告することが、重篤な副作用の早期発見につながります。

ゾルピデム(マイスリー)と他の睡眠薬との違い

不眠症の治療薬には、ゾルピデム以外にも様々な種類があります。それぞれの薬には異なる特徴があり、患者さんの症状や体質に合わせて使い分けられます。ここでは、ゾルピデムが他の代表的な睡眠薬とどう違うのかを比較し、その位置づけをより明確にしていきます。

ベンゾジアゼピン系睡眠薬との違い

睡眠薬の歴史の中で、長く主流を占めてきたのが「ベンゾジアゼピン(BZD)系睡眠薬」です。ゾルピデム(非ベンゾジアゼピン系)は、このBZD系薬の課題を克服するために開発された経緯があります。両者の違いを理解することは、ゾルピデムの特徴を深く知る上で非常に重要です。

主な違いは、脳内のGABA受容体への作用の仕方の違い(選択性)に起因します。

- ベンゾジアゼピン(BZD)系: GABA受容体のω1(催眠作用)とω2(抗不安・筋弛緩作用)の両方に非選択的に作用します。

- ゾルピデム(非BZD系): GABA受容体のうち、主にω1に選択的に作用します。

この選択性の違いが、以下のような効果や副作用の差となって現れます。

| 比較項目 | ゾルピデム(非BZD系) | ベンゾジアゼピン(BZD)系睡眠薬 |

|---|---|---|

| 主な作用 | 催眠作用が中心 | 催眠作用、抗不安作用、筋弛緩作用、抗けいれん作用 |

| 睡眠構築への影響 | 比較的少なく、自然な眠りに近い | 深い睡眠を増やすなど、影響が出やすい場合がある |

| 筋弛緩作用 | 弱い | 比較的強い |

| 副作用(ふらつき・転倒) | リスクが比較的低い | リスクが比較的高い |

| 副作用(持ち越し効果) | 作用時間が短いため比較的少ない | 作用時間の長い薬では起こりやすい |

| 依存性・離脱症状 | 比較的少ない | 比較的高い傾向がある |

| 適した症状 | 入眠障害 | 不安や緊張が強くて眠れない場合など |

このように、BZD系睡眠薬は催眠作用以外にも多彩な効果を持つため、不安や緊張が非常に強くて眠れない場合や、筋肉の異常なこわばりを伴う睡眠障害などには有効なことがあります。しかし、その分、日中の眠気やふらつき、依存性といった副作用のリスクも高くなる傾向があります。

一方、ゾルピデムは「眠り」に特化した作用を持つことで、余計な副作用を極力抑えた薬と言えます。そのため、特に不安や緊張が主たる原因ではない純粋な入眠障害に対しては、第一選択薬としてゾルピデムが選ばれることが多いのです。

他の非ベンゾジアゼピン系睡眠薬との比較

ゾルピデムと同じ非ベンゾジアゼピン系に分類される薬は、「Z-drugs(ジードラッグス)」とも呼ばれ、他にもいくつか種類があります。これらは作用機序が似ていますが、作用時間や副作用の傾向に少しずつ違いがあり、症状に応じて使い分けられます。ここでは、代表的なエスゾピクロン(ルネスタ)とゾピクロン(アモバン)との違いを見てみましょう。

エスゾピクロン(ルネスタ)との違い

エスゾピクロン(商品名:ルネスタ)も、ゾルピデムと同様に広く使われる非BZD系睡眠薬です。両者の最も大きな違いは作用時間です。

| 比較項目 | ゾルピデム(マイスリー) | エスゾピクロン(ルネスタ) |

|---|---|---|

| 作用時間 | 超短時間作用型(半減期 約2時間) | 短時間~中時間作用型(半減期 約5~6時間) |

| 得意な症状 | 入眠障害 | 入眠障害に加え、中途覚醒、早朝覚醒 |

| 主な副作用 | 健忘 | 苦味、眠気、頭痛 |

ゾルピデムが寝つきの改善に特化しているのに対し、エスゾピクロン(ルネスタ)は作用時間がやや長めです。そのため、寝つきが悪いだけでなく、「夜中に何度も目が覚めてしまう(中途覚醒)」や「朝早くに目が覚めて二度寝できない(早朝覚醒)」といった、睡眠を維持する上での問題にも効果が期待できます。血中濃度半減期は約5~6時間と、ゾルピデムの倍以上あります。(参照:ルネスタ錠1mg, 2mg, 3mg 添付文書)

一方で、作用時間が長い分、ゾルピデムに比べて翌朝への眠気の持ち越しが起こりやすい可能性があります。また、エスゾピクロンに特徴的な副作用として、服用後に口の中に苦味を感じることが挙げられます。この苦味は多くの人で経験され、翌朝まで続くこともあります。

つまり、寝つきだけが問題ならゾルピデム、睡眠の維持にも課題があるならエスゾピクロン、という使い分けが一般的です。

ゾピクロン(アモバン)との違い

ゾピクロン(商品名:アモバン)は、非BZD系睡眠薬の中で最も古くからある薬で、ゾルピデムやエスゾピクロンの先駆けとなった存在です。

| 比較項目 | ゾルピデム(マイスリー) | ゾピクロン(アモバン) |

|---|---|---|

| 作用時間 | 超短時間作用型(半減期 約2時間) | 超短時間作用型(半減期 約4時間) |

| GABAω1選択性 | 高い | やや低い |

| 筋弛緩作用 | より弱い | ゾルピデムよりはやや強い |

| 主な副作用 | 健忘 | 強い苦味、ふらつき |

ゾピクロンも作用時間は超短時間作用型で、入眠障害に用いられます。しかし、ゾルピデムと比較すると、GABA受容体ω1への選択性がやや低く、その分、筋弛緩作用が少し強く現れる傾向があります。そのため、ふらつきのリスクはゾルピデムの方が低いとされています。

また、ゾピクロンはエスゾピクロン以上に強い苦味の副作用で知られています。服用した多くの人がこの苦味を感じるため、これが原因で服用を継続できないケースもあります。

現在では、ω1選択性がより高く、苦味の副作用もないゾルピデムの方が、使いやすさの面から優先して選択されることが多くなっています。ゾピクロンから改良されて開発されたのがエスゾピクロン(ルネスタ)であり、ゾピクロンはこれらの新しい薬の登場により、使用頻度は減少しつつあります。

このように、同じ非BZD系の中でも、微妙な特性の違いを考慮して、個々の患者さんに最も合った薬が選択されているのです。

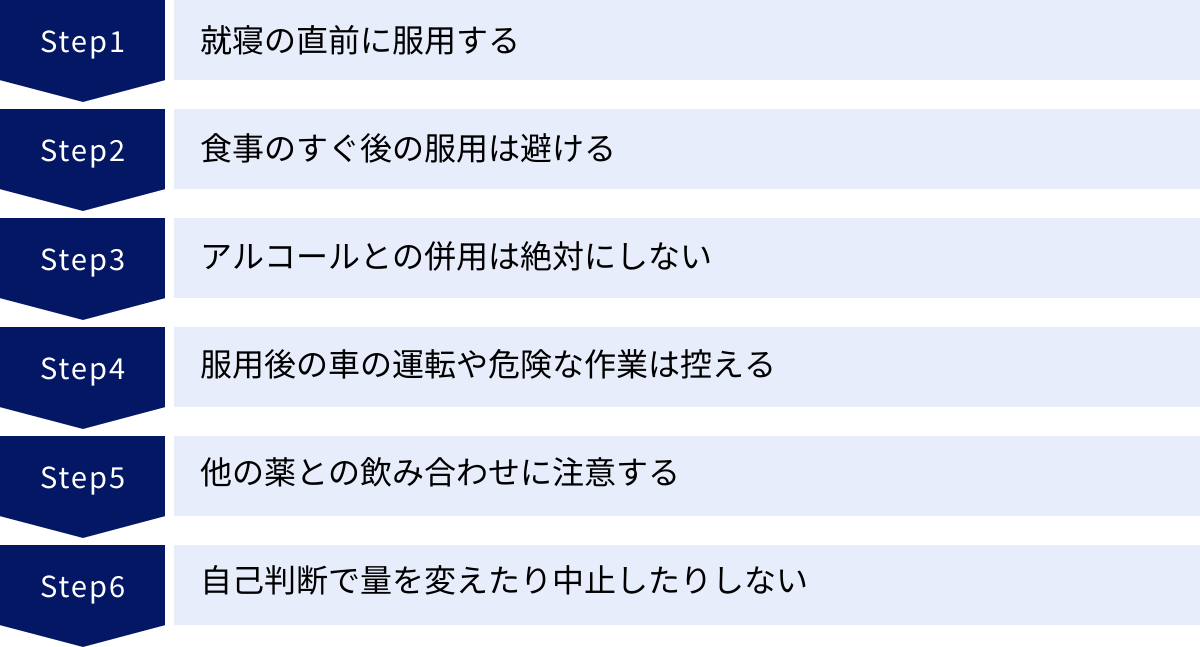

ゾルピデム(マイスリー)を安全に服用するための6つの注意点

ゾルピデム(マイスリー)の効果を最大限に引き出し、副作用のリスクを最小限に抑えるためには、正しい服用方法を守ることが絶対条件です。ここでは、安全な服用のために必ず守っていただきたい6つの重要な注意点を、具体的な理由と共に解説します。

① 就寝の直前に服用する

これはゾルピデムを服用する上で最も基本的な、そして最も重要なルールです。必ず、すべての就寝準備を終え、ベッドに入って「あとは眠るだけ」という状態で服用してください。

理由:

- 健忘(前向性健忘)の防止: ゾルピデムは服用後15~30分という速さで効果が現れ始めます。服用後にテレビを見たり、スマートフォンを操作したり、誰かと会話したりすると、薬が効き始めた状態で活動することになり、その間の記憶がなくなる「健忘」のリスクが非常に高まります。翌朝、自分が何をしたか覚えていないという事態を避けるために、服用後はすぐに消灯し、目を閉じることが重要です。

- 転倒・事故の防止: 薬が効き始めると、眠気とともにふらつきが生じることがあります。服用後に室内を歩き回ると、転倒して怪我をする危険性があります。

「寝る少し前に飲んでおこう」という考えは禁物です。「飲む=寝る」と覚えて、服用と就寝をワンセットで行う習慣をつけましょう。

② 食事のすぐ後の服用は避ける

夕食後すぐにベッドに入る習慣のある方は注意が必要です。食事の直後や、食事と一緒にゾルピデムを服用することは避けるべきです。

理由:

- 効果の減弱と遅延: 胃の中に食べ物、特に脂肪分の多いものがあると、薬の吸収が妨げられます。その結果、薬が体内に吸収されるスピードが遅くなり、効果が現れるまでに時間がかかったり、期待したほどの効果が得られなかったりすることがあります。(参照:マイスリー錠5mg・10mg 添付文書)

- 不規則な作用発現: 吸収が不安定になることで、効果の出方が予測しにくくなります。なかなか効かないからと焦りにつながったり、忘れた頃に急に強い眠気がきたりする可能性もあります。

もし就寝前に食事をとる場合は、服用するまでに少なくとも2時間程度は間隔を空けることが望ましいとされています。空腹時に服用することで、薬は速やかかつ安定的に吸収され、本来の効果を最大限に発揮できます。

③ アルコールとの併用は絶対にしない

ゾルピデムを服用している期間中、特に服用する当日の飲酒は絶対に避けてください。「寝酒」の代わりに睡眠薬を飲むという考え方は非常に危険です。

理由:

- 中枢神経抑制作用の増強: ゾルピデムとアルコールは、どちらも脳の働きを抑制する「中枢神経抑制作用」を持っています。この二つが同時に体内に入ると、互いの作用を異常に強め合い、「1+1=2」ではなく「1+1=5」以上になるような、予測不能で危険な状態を引き起こします。

- 重篤な副作用のリスク激増: アルコールとの併用により、以下のような副作用のリスクが飛躍的に高まります。

- 健忘・もうろう状態・異常行動: 記憶が飛ぶだけでなく、夢遊病のように無意識に行動したり、錯乱したりする危険性が高まります。

- 呼吸抑制: 呼吸中枢が強く抑制され、最悪の場合、命に関わる事態も起こり得ます。

- 翌朝への強い持ち越し: 強い眠気やふらつきが翌日まで続き、事故の原因となります。

「ビール1杯くらいなら大丈夫だろう」という安易な考えは捨ててください。飲酒習慣のある方が不眠治療を行う場合は、まずそのことを正直に医師に伝え、指導を受けることが不可欠です。

④ 服用後の車の運転や危険な作業は控える

これは法律でも定められている重要な義務です。ゾルピデムを服用した後は、翌朝以降も、眠気や注意・集中力の低下が残る可能性があるため、自動車の運転や、危険を伴う機械の操作、高所での作業などは絶対に行わないでください。

理由:

- 持ち越し効果による判断力低下: ゾルピデムは作用時間が短いとされていますが、個人差や体調によっては、翌朝にも影響が残ることがあります。自分では「スッキリ目が覚めた」と感じていても、客観的な注意力や判断力、反射神経は低下している可能性があります。

- 事故のリスク: この状態で運転などをすれば、重大な人身事故を引き起こす原因となりかねません。ゾルピデムの添付文書にも「本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること」と明確に記載されています。

もし、仕事などで翌日に運転や危険な作業が避けられない場合は、その旨を医師に相談してください。医師は、薬を服用しない日を設ける、他の治療法を検討するなど、ライフスタイルに合わせた安全な治療計画を提案してくれます。

⑤ 他の薬との飲み合わせに注意する

複数の薬を服用している場合、薬同士が相互に影響し合い、効果が強まったり弱まったり、予期せぬ副作用が出たりすることがあります。これを「薬物相互作用」と呼びます。

理由:

- 作用の増強: 他の睡眠薬、精神安定剤、抗うつ薬、抗てんかん薬、強力な鎮痛剤など、同じように中枢神経を抑制する作用を持つ薬と併用すると、ゾルピデムの作用が強く出すぎて、過剰な鎮静や呼吸抑制を招く危険があります。

- 代謝の阻害: 一部の抗生物質や抗真菌薬(カビの薬)などは、肝臓でのゾルピデムの分解を妨げる働きがあります。これにより、ゾルピデムの血中濃度が上昇し、作用や副作用が強く現れることがあります。

対策:

- お薬手帳の活用: 医療機関を受診する際や薬局で薬をもらう際は、必ずお薬手帳を提示しましょう。これにより、医師や薬剤師が現在服用中のすべての薬を把握し、安全な飲み合わせを確認することができます。

- 市販薬やサプリメントも申告: 風邪薬や鎮痛剤、アレルギーの薬などの市販薬や、セント・ジョーンズ・ワートなどのサプリメントも相互作用を起こす可能性があります。服用しているものがあれば、すべて医師・薬剤師に伝えてください。

⑥ 自己判断で量を変えたり中止したりしない

薬の服用に関しては、すべて医師の指示に従うことが大原則です。

理由:

- 増量のリスク: 「最近効きが悪くなった気がする」と感じても、絶対に自己判断で処方された量以上に服用しないでください。効果が強まる以上に、健忘やふらつき、依存といった副作用のリスクが急激に高まります。効果が不十分だと感じる場合は、その原因を医師と一緒に考え、適切な対策を講じることが重要です。

- 急な中止のリスク(離脱症状): 長期間服用していた薬を突然やめると、体がその変化に対応できず、「反跳性不眠(以前よりひどい不眠)」や、不安、焦り、頭痛、吐き気などの離脱症状が現れることがあります。薬をやめたい場合は、必ず医師に相談してください。医師は、体を慣らしながら少しずつ薬の量を減らしていく「漸減法」など、安全な中止計画を立ててくれます。

不眠症の治療は、医師との信頼関係のもと、二人三脚で進めていくものです。疑問や不安があれば、些細なことでも遠慮なく相談し、納得して治療を続けることが、安全で効果的な回復への近道です。

ゾルピデム(マイスリー)に関するよくある質問

ゾルピデム(マイスリー)の処方を検討している方や、すでに服用している方が抱きやすい疑問について、Q&A形式でお答えします。

高齢者が服用する際の注意点は?

高齢者がゾルピデムを服用する際は、若年者よりも一層の注意が必要です。

主な注意点:

- 副作用が出やすい: 高齢者は、肝臓や腎臓の機能が低下しているため、薬の代謝・排泄に時間がかかります。そのため、同じ量でも薬が体内に長く留まり、作用が強く出やすくなります。特に、ふらつきやめまいによる転倒、健忘のリスクが高まるため、注意が欠かせません。転倒による骨折は、高齢者の寝たきりの大きな原因となります。

- 開始用量が少ない: このようなリスクを考慮し、高齢者に対するゾルピデムの投与は、通常よりも少ない用量から開始されます。日本の添付文書では、成人の通常用量が1回5~10mgであるのに対し、高齢者は1回5mgから開始することと定められています。最大用量も1日10mgを超えないこととされています。(参照:マイスリー錠5mg・10mg 添付文書)

- 慎重な観察: 服用開始後は、ふらつきや日中の眠気などの副作用が現れていないか、ご本人だけでなくご家族も注意深く見守ることが大切です。何か変化があれば、すぐに医師に相談してください。

妊娠中や授乳中に服用できる?

原則として、妊娠中および授乳中のゾルピデムの服用は、安全性が確立されていないため推奨されません。

- 妊娠中:

- 「治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること」とされています。つまり、不眠による母体への悪影響が、薬による胎児への潜在的なリスクよりも大きいと医師が判断した場合に限り、慎重に処方されることがあります。

- 特に妊娠後期の服用は、出生後の新生児に哺乳困難、筋緊張低下、呼吸抑制などを引き起こす可能性があります。また、分娩前に連用した場合、新生児に離脱症状が現れることも報告されています。

- 授乳中:

- ゾルピデムは母乳中へ移行することが報告されています。授乳中に服用すると、赤ちゃんに薬の成分が伝わってしまう可能性があります。

- 添付文書では「授乳を避けさせることが望ましい」とされており、やむを得ず服用する場合は、断乳(授乳を中止すること)が推奨されます。

不眠に悩む妊婦さんや授乳中の方は、自己判断で薬を服用せず、まずは産婦人科医や精神科医に相談してください。薬以外の方法(カウンセリング、睡眠衛生指導など)で対処できる場合もあります。

薬をやめたい時はどうすればいい?(減薬・断薬の方法)

「症状が改善してきたので、薬をやめたい」と考えるのは、治療が順調に進んでいる証拠です。しかし、やめ方が重要です。

絶対に自己判断で急にやめないでください。 長期間服用していた場合、突然中止すると「反跳性不眠(以前より強い不眠)」や離脱症状(不安、イライラ、頭痛など)が起こる可能性があります。

薬をやめる手順:

- 医師に相談する: まずは「薬をやめたい」という意思を処方医に伝えます。

- 減薬計画を立てる: 医師は、現在の症状や服薬期間、生活状況などを考慮し、安全な減薬・断薬の計画を一緒に立ててくれます。

- 漸減法(ぜんげんほう)を基本とする: 一般的には、少しずつ段階的に薬の量を減らしていく「漸減法」が用いられます。例えば、10mgを服用していたなら、数週間から数ヶ月かけて7.5mg→5mg→2.5mg→中止、というように減らしていきます。錠剤を半分に割って調整することもあります。

- 隔日法: ある程度減量が進んだ段階で、1日おきに服用する「隔日法」などを組み合わせることもあります。

- 非薬物療法の強化: 減薬中は、後述するような睡眠の質を高める生活習慣(睡眠衛生)をより一層徹底することが成功の鍵となります。薬が減る分を、生活習慣の改善でカバーするイメージです。

焦りは禁物です。減薬の途中で一時的に眠れなくなっても、「失敗だ」と落ち込まず、医師に相談しながら自分のペースで進めていくことが大切です。

ゾルピデムと同じ成分の市販薬はある?

ありません。

ゾルピデム酒石酸塩を有効成分とする医薬品は、すべて医師の処方が必要な「医療用医薬品」に分類されています。ドラッグストアなどで購入できる市販薬(一般用医薬品)には、ゾルピデムを含むものはありません。

市販されている「睡眠改善薬」(例:ドリエルなど)は、有効成分が「ジフェンヒドラミン塩酸塩」という抗ヒスタミン薬です。これは、風邪薬やアレルギーの薬の副作用である「眠気」を応用したもので、一時的な不眠症状の緩和を目的としています。

ゾルピデムが脳のGABA受容体に直接作用して眠りを誘うのに対し、市販の睡眠改善薬は作用機序が全く異なります。効果もマイルドで、あくまで「一時的な不眠」に対するものであり、慢性的な不眠症の治療には適していません。不眠が続く場合は、市販薬で対処しようとせず、必ず専門の医療機関を受診してください。

ゾルピデムの薬価は?

ゾルピデムの薬価(国が定めた薬の価格)は、先発医薬品である「マイスリー」と、後発医薬品(ジェネリック)である「ゾルピデム」で異なります。また、薬価は定期的に改定されます。

以下は、2024年4月時点での代表的な薬価です。

| 薬剤名 | 規格 | 薬価(1錠あたり) |

|---|---|---|

| マイスリー錠(先発品) | 5mg | 27.50円 |

| マイスリー錠(先発品) | 10mg | 45.40円 |

| ゾルピデム酒石酸塩錠(後発品) | 5mg | 10.10円~ |

| ゾルピデム酒石酸塩錠(後発品) | 10mg | 14.50円~ |

| (参照:今日の臨床サポート) |

後発医薬品(ジェネリック)は、製造するメーカーによって薬価が若干異なりますが、先発品のマイスリーに比べて大幅に安価であることがわかります。

実際に患者さんが薬局の窓口で支払う金額(自己負担額)は、この薬価に調剤技術料などが加算された総額から、健康保険が適用された後の金額(通常は1~3割)となります。ジェネリック医薬品を選択することで、薬剤費の負担を大きく軽減できる可能性があります。

薬だけに頼らない!睡眠の質を高める生活習慣

ゾルピデムなどの睡眠薬は、つらい不眠症状を和らげるための強力なツールですが、それだけで不眠症が根本的に治るわけではありません。薬物療法と並行して、睡眠の質を高めるための生活習慣(睡眠衛生)を見直し、改善していくことが、薬への依存を減らし、最終的に薬なしで快適な睡眠を得るための鍵となります。ここでは、今日から始められる具体的な生活習慣のポイントを紹介します。

日中に適度な運動をする

日中の活動量と夜の睡眠の深さには、密接な関係があります。定期的な運動習慣は、寝つきを良くし、深い睡眠を増やす効果が科学的に証明されています。

- 効果的な時間帯: 運動は、夕方から就寝の3時間前くらいまでに行うのが最も効果的です。運動によって上昇した深部体温(体の中心部の温度)が、夜にかけて下がっていく過程で、強い眠気が自然に誘発されます。

- 運動の種類: ウォーキング、ジョギング、水泳、サイクリングなどのリズミカルな有酸素運動がおすすめです。激しすぎる運動はかえって交感神経を興奮させてしまうため、「少し汗ばむ程度」「楽に会話ができる程度」の強度で、20~30分程度続けるのが良いでしょう。

- 注意点: 就寝直前の激しい運動は、体温や心拍数を上げてしまい、寝つきを妨げる原因になるため避けましょう。もし夜遅くにしか時間が取れない場合は、軽いストレッチ程度に留めるのが賢明です。

就寝前の入浴で体を温める

一日の終わりにリラックスできる入浴タイムは、質の良い睡眠への絶好の導入となります。入浴には、体と心をリラックスさせるだけでなく、睡眠を促す体温変化を作り出す効果があります。

- 最適なタイミングと温度: 就寝の90分~2時間前に、38~40℃程度のぬるめのお湯に15~20分ほどゆっくり浸かるのが理想的です。熱すぎるお湯(42℃以上)は交感神経を刺激してしまい、逆効果になるので注意してください。

- 体温のメカニズム: 入浴によって一時的に上昇した深部体温が、お風呂から上がった後に急速に低下します。この深部体温の下降が、脳に「眠る時間だ」という強力なサインを送るのです。

- リラックス効果: ぬるめのお湯に浸かることで、副交感神経が優位になり、心身の緊張がほぐれます。アロマオイル(ラベンダーなど)を数滴垂らしたり、好きな音楽を聴いたりするのも、リラックス効果を高めるのに役立ちます。シャワーだけで済ませるよりも、湯船に浸かる習慣を取り入れてみましょう。

カフェインやアルコールの摂取を控える

日々の飲み物が、知らず知らずのうちに睡眠の質を低下させている可能性があります。特に注意したいのが、カフェインとアルコールです。

- カフェイン: コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンク、チョコレートなどに含まれるカフェインには、強力な覚醒作用があります。カフェインの効果は個人差がありますが、体内で半減するのに4時間程度かかると言われており、人によっては8時間以上影響が残ることもあります。質の良い睡眠のためには、夕方以降(遅くとも就寝の4~5時間前)のカフェイン摂取は避けるのが賢明です。

- アルコール: 「寝酒をするとよく眠れる」というのは大きな誤解です。アルコールは確かに入眠を促進する作用がありますが、それは一時的なもの。アルコールが体内で分解される過程でアセトアルデヒドという覚醒物質が生成され、睡眠の後半部分で眠りを浅くし、夜中に目が覚める「中途覚醒」の大きな原因となります。また、利尿作用もあるため、夜中にトイレに行きたくなって目が覚めることも増えます。睡眠の質を本気で改善したいなら、寝酒の習慣はやめるべきです。

就寝前はスマートフォンやパソコンを見ない

現代人にとって最も難しい習慣かもしれませんが、睡眠の質に与える影響は絶大です。就寝前の1~2時間は、スマートフォン、パソコン、タブレット、テレビなどの画面を見るのをやめましょう。

- ブルーライトの影響: これらの電子機器が発するブルーライトは、睡眠を促すホルモンである「メラトニン」の分泌を強力に抑制します。メラトニンは、周囲が暗くなると分泌が増え、体を休息モードに切り替える役割を担っています。しかし、夜に強い光を浴びると、脳は「まだ昼間だ」と勘違いし、メラトニンの分泌が遅れ、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりするのです。

- 情報による脳の覚醒: SNSの通知やニュース、仕事のメールなどは、脳に刺激を与え、交感神経を活発にさせます。リラックスすべき時間に脳を興奮させてしまうと、スムーズな入眠は望めません。

就寝前は、部屋の照明を暖色系の暗めのものに切り替え、デジタル機器から離れて、読書(バックライトのないもの)、音楽鑑賞、軽いストレッチ、瞑想、家族との穏やかな会話など、心と体を落ち着かせる時間を持つことを強くおすすめします。この「デジタル・デトックス」の時間が、自然な眠りを呼び込むための大切な準備となるのです。

まとめ:ゾルピデムは医師の指示に従い正しく服用しよう

この記事では、睡眠導入剤ゾルピデム(マイスリー)について、その作用の仕組みから効果、副作用、他の薬との違い、そして安全な服用方法に至るまで、多角的に解説してきました。

ゾルピデムは、「寝つきが悪い」という入眠障害に対して、速やかで優れた効果を発揮する薬です。作用時間が非常に短く、翌朝への眠気の持ち越し(持ち越し効果)や、ふらつき・転倒のリスク、依存性が比較的少ないという多くのメリットを持っています。その安全性と有効性の高さから、不眠症治療における第一選択薬の一つとして広く用いられています。

しかし、その一方で、服用後の記憶がなくなる「健忘」や、アルコールとの併用による危険な相互作用など、注意すべき副作用も存在します。これらのリスクを避け、薬の恩恵を最大限に受けるためには、いくつかの重要なルールを守る必要があります。

- 就寝の直前に服用する

- アルコールとの併用は絶対にしない

- 服用後は運転や危険な作業を控える

- 自己判断で量を変えたり、中止したりしない

これらの注意点を守り、医師や薬剤師の指示に厳密に従うことこそが、安全で効果的な治療の絶対条件です。

そして、最も大切なことは、薬だけに頼り切らないという姿勢です。ゾルピデムはつらい不眠の症状を和らげるための「補助輪」のような存在です。根本的な解決のためには、適度な運動、リラックスできる入浴、カフェインやアルコールの制限、就寝前のデジタル・デトックスといった、睡眠の質を高める生活習慣の改善を並行して行うことが不可欠です。

不眠の悩みは一人で抱え込まず、専門の医師に相談することから始めましょう。そして、処方された薬と正しく向き合い、生活習慣の見直しにも取り組むことで、健やかで快適な睡眠を取り戻すための一歩を踏み出してください。