「医師に処方された睡眠導入剤を飲んでいるのに、なぜか眠れない…」

「最初は効いていたのに、だんだん効果が薄れてきた気がする…」

不眠の悩みを解決するために飲み始めたはずの薬が効かないと感じると、不安や焦りが募り、ますます眠れなくなるという悪循環に陥ってしまうことがあります。眠れない夜が続くのは、身体的にも精神的にも非常につらいものです。

しかし、睡眠導入剤が効かないと感じるのには、必ず何らかの原因があります。その原因は、薬自体との相性や飲み方の問題だけでなく、ご自身の生活習慣や精神状態、あるいは他に隠れた病気の可能性など、多岐にわたります。

この記事では、睡眠導入剤が効かないと感じる主な原因を多角的に掘り下げ、科学的根拠に基づいた具体的な対処法を詳しく解説します。さらに、自己判断で行ってはいけない危険な行動や、薬だけに頼らない不眠症の治療法についても網羅的にご紹介します。

この記事を最後まで読むことで、なぜあなたの睡眠導入剤が効かないのか、その原因を特定するヒントが得られ、次に何をすべきかが明確になります。 一人で悩まず、正しい知識を身につけて、快適な睡眠を取り戻すための一歩を踏み出しましょう。

目次

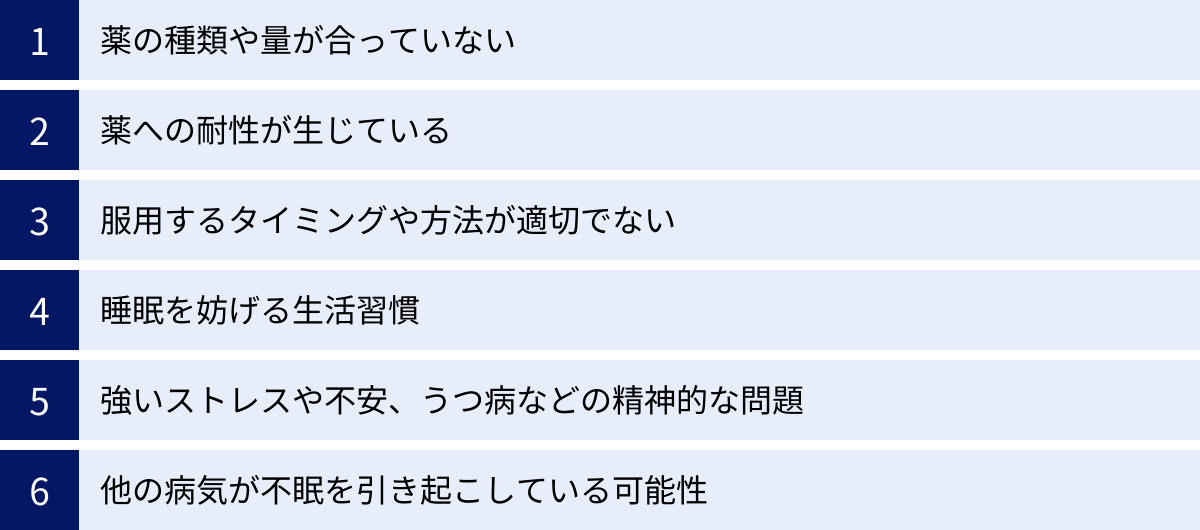

睡眠導入剤が効かないと感じる主な原因

睡眠導入剤を服用しても期待した効果が得られない場合、その背景には様々な要因が考えられます。薬が効かないと感じたときは、まずその原因を探ることが解決への第一歩です。ここでは、考えられる主な原因を6つのカテゴリーに分けて詳しく解説します。ご自身の状況と照らし合わせながら、読み進めてみてください。

薬の種類や量が合っていない

睡眠導入剤と一言で言っても、その種類は多岐にわたります。作用の仕方や効果の持続時間(作用時間)が異なるため、患者さん一人ひとりの不眠のタイプや体質に合わせて、最適な薬を選択する必要があります。

不眠症は、主に以下の3つのタイプに分けられます。

- 入眠障害: 寝つきが悪く、布団に入ってから30分~1時間以上眠れない。

- 中途覚醒: 夜中に何度も目が覚めてしまい、その後なかなか寝付けない。

- 早朝覚醒: 起きようと思っていた時間より2時間以上も早く目が覚め、二度寝できない。

例えば、入眠障害に悩む方には、服用後すぐに効果が現れ、翌朝には効果が残りにくい「超短時間作用型」や「短時間作用型」の薬が適しています。一方で、中途覚醒や早朝覚醒が主な悩みである場合は、夜通し効果が持続する「中間作用型」や「長時間作用型」の薬が選択されることがあります。

もし、処方された薬の作用時間がご自身の不眠のタイプと合っていない場合、「寝つきは良くなったけれど、夜中に目が覚めてしまう」あるいは「夜中に起きることはなくなったが、朝起きるのがつらい」といった問題が生じることがあります。

また、薬の効果には個人差が大きく、年齢、体重、性別、肝臓や腎臓の機能なども影響します。 例えば、高齢者や肝機能が低下している方は、薬の分解・排泄が遅れるため、少ない量でも効果が強く出たり、副作用(ふらつき、翌日への持ち越しなど)が現れやすくなったりします。

医師はこれらの要素を総合的に判断して薬の種類と量を決定しますが、実際に服用してみないと分からない部分もあります。もし「効果が弱すぎる」または「強すぎて翌朝つらい」と感じる場合は、薬の種類や量がご自身の体質や症状に合っていない可能性があります。 このような場合は、自己判断で服用量を調整するのではなく、必ず処方した医師に相談することが重要です。

薬への耐性が生じている

薬への「耐性(たいせい)」とは、同じ量の薬を長期間使用し続けることで、身体がその薬に慣れてしまい、徐々に効果が弱まっていく現象のことです。

睡眠導入剤、特に古くから使われている「ベンゾジアゼピン系」と呼ばれる種類の薬は、比較的耐性が生じやすいことが知られています。耐性が形成されると、以前と同じ量では眠れなくなり、「もっと量を増やさないと効かない」と感じるようになります。

この耐性のメカニズムは、脳の神経細胞にある「受容体」と関係しています。ベンゾジアゼピン系の薬は、脳内で抑制性の神経伝達物質であるGABA(ギャバ)の働きを強めることで催眠作用を発揮します。しかし、薬が継続的に作用すると、脳はバランスを取ろうとしてGABA受容体の感受性を低下させたり、受容体の数を減らしたりすることがあります。その結果、同じ量の薬を飲んでも、以前ほどの効果が得られなくなってしまうのです。

耐性が生じると、不眠の症状が再び悪化するだけでなく、薬への依存につながるリスクも高まります。効果を得るために無意識のうちに薬の量を増やしてしまう「精神的依存」や、薬がないと眠れないだけでなく身体的な不調(離脱症状)が現れる「身体的依存」に陥る可能性も否定できません。

もし、数週間から数ヶ月にわたって同じ薬を服用していて、以前よりも効果が薄れてきたと感じる場合は、耐性が生じている可能性が考えられます。 この場合も、自己判断で量を増やすことは絶対に避けるべきです。医師に相談すれば、作用機序の異なる別の種類の薬に変更したり、一度減薬・休薬期間を設けたりするなど、専門的な観点から適切な対策を講じてもらえます。

服用するタイミングや方法が適切でない

睡眠導入剤は、その効果を最大限に引き出すために、正しいタイミングと方法で服用することが極めて重要です。せっかく適切な薬が処方されていても、飲み方が間違っているために効果が半減しているケースは少なくありません。

食後すぐに服用している

睡眠導入剤の多くは、空腹時に服用したときに最も効果的に吸収されるように設計されています。 もし、夕食後すぐや、寝る前の夜食と一緒に薬を服用すると、胃の中の食べ物、特に脂肪分が多い食事によって薬の吸収が遅れたり、妨げられたりすることがあります。

その結果、薬の血中濃度がなかなか上がらず、「飲んだのに効き始めるのが遅い」「いつもより効果が弱い」と感じることにつながります。薬の効果のピークがずれてしまい、眠りたい時間には効かず、朝方になって眠気が強く出てしまうといったことも起こりかねません。

理想的なのは、就寝の2時間以上前に食事を済ませ、胃が空に近い状態で薬を服用することです。 どうしても食後に服用する必要がある場合は、脂肪分の少ない消化の良い食事を心がけるなどの工夫が有効です。

服用後の過ごし方に問題がある

睡眠導入剤を服用したら、「すぐに布団に入って目をつむる」のが鉄則です。 薬を飲んだ後に、スマートフォンやパソコンを操作したり、明るい照明の下でテレビを見たり、仕事や勉強の続きをしたりすると、脳が覚醒状態になってしまい、薬の催眠作用が打ち消されてしまいます。

特に、スマートフォンやPCの画面から発せられるブルーライトは、睡眠を促すホルモンである「メラトニン」の分泌を強力に抑制することが科学的に証明されています。せっかく薬で眠る準備を整えても、ブルーライトを浴びてしまっては、脳に「まだ昼間だ」という誤ったシグナルを送っているようなものです。

また、薬を飲んでから眠気が来るまでの間に何かをしていると、ふらつきやめまいが起きて転倒するなどの事故につながる危険性もあります。睡眠導入剤は、服用したら速やかに効果が現れるように作られています。「薬を飲んだら、あとは寝るだけ」という状態を作っておくことが、安全かつ効果的に薬を使用するための重要なポイントです。

睡眠を妨げる生活習慣

不眠症の原因が、薬で対処すべき脳機能の問題ではなく、日々の生活習慣そのものにある場合、睡眠導入剤だけでは根本的な解決にはなりません。薬はあくまで一時的に眠りを助ける「サポーター」であり、睡眠を妨げる生活習慣を続けていては、薬の効果も十分に発揮されません。

就寝・起床時間が不規則

私たちの身体には、約24時間周期で心身の状態をコントロールする「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。この体内時計が正常に働くことで、夜になると自然に眠くなり、朝になるとすっきりと目覚めることができます。

しかし、仕事の都合などで就寝・起床時間が毎日バラバラだったり、休日に「寝だめ」をして昼過ぎまで寝ていたりすると、体内時計のリズムが大きく乱れてしまいます。その結果、「眠るべき時間に眠気が来ない」「起きるべき時間に起きられない」という状態に陥ります。このような状態で睡眠導入剤を飲んでも、身体が睡眠モードになっていないため、効きにくく感じることがあります。

寝る前のスマートフォンやPCの使用

前述の通り、スマートフォンやPC、タブレットなどから発せられるブルーライトは、体内時計を調整し、自然な眠りを誘う「メラトニン」というホルモンの分泌を抑制します。メラトニンは、周囲が暗くなると分泌量が増え、脳に「夜が来たから休む時間だ」と伝えます。

しかし、就寝前にブルーライトを浴びると、脳は「まだ昼間だ」と勘違いし、メラトニンの分泌が数時間にわたって遅れることがあります。 これでは、いくら薬を飲んでも、身体が覚醒モードから抜け出せず、スムーズな入眠が妨げられてしまいます。就寝前の1~2時間はデジタルデバイスの使用を控え、脳をリラックスさせることが大切です。

カフェインやニコチンの摂取

コーヒー、紅茶、緑茶、栄養ドリンクなどに含まれるカフェインには、強力な覚醒作用があります。 カフェインは脳内のアデノシンという眠気を誘発する物質の働きをブロックすることで、眠気を感じにくくさせます。この効果は個人差がありますが、一般的に摂取後30分ほどで現れ、4~5時間持続すると言われています。つまり、夕方5時に飲んだコーヒーが、夜10時の寝つきに影響する可能性も十分にあるのです。

また、タバコに含まれるニコチンにも、カフェインと同様の覚醒作用があります。 寝る前の一服はリラックスできると感じるかもしれませんが、実際には交感神経を刺激し、心拍数や血圧を上昇させ、脳を覚醒させてしまいます。不眠に悩む方は、少なくとも就寝4時間前からはカフェインやニコチンの摂取を避けることが望ましいでしょう。

アルコールとの併用

「寝酒」としてアルコールを飲む習慣がある人もいますが、これは睡眠にとって百害あって一利なしです。アルコールは一時的に寝つきを良くする作用がありますが、睡眠全体の質を著しく低下させます。

アルコールが体内で分解される過程で生じる「アセトアルデヒド」という物質には覚醒作用があり、飲酒後数時間で目が覚めやすくなります(中途覚醒)。また、アルコールは深い睡眠(ノンレム睡眠)を減らし、浅い睡眠(レム睡眠)を抑制するため、眠りが断片的になり、熟睡感が得られません。

さらに、睡眠導入剤とアルコールを一緒に飲むことは極めて危険です。 どちらも中枢神経を抑制する作用があるため、互いの作用を異常に強め合い、呼吸抑制や意識障害など、命に関わる深刻な副作用を引き起こす可能性があります。絶対に避けるべき行為です。

強いストレスや不安、うつ病などの精神的な問題

眠れない原因が、身体ではなく「心」にあるケースも非常に多く見られます。仕事のプレッシャー、人間関係の悩み、将来への不安など、強いストレスにさらされると、自律神経のバランスが乱れ、心身が常に緊張状態(交感神経優位)になります。

この状態では、リラックスして眠りにつくことが難しくなります。ベッドに入っても、頭の中で悩み事がぐるぐると巡り、脳が休まらないため、なかなか寝付けません。

また、不眠はうつ病や不安障害といった精神疾患の代表的な症状の一つでもあります。特に、「早朝覚醒(朝早く目が覚めてしまう)」や「熟眠障害(ぐっすり眠れた感じがしない)」は、うつ病のサインである可能性も考えられます。

このような精神的な問題が不眠の根本原因である場合、睡眠導入剤はあくまで対症療法に過ぎません。眠りを助けることはできても、ストレスや不安そのものを解消するわけではないため、薬の効果が限定的になったり、根本的な解決には至らなかったりします。この場合は、睡眠の問題と並行して、ストレスの原因となっている問題に対処したり、必要に応じてカウンセリングや抗うつ薬、抗不安薬などによる精神科的な治療を受けたりすることが不可欠です。

他の病気が不眠を引き起こしている可能性

「不眠」という症状の裏に、別の病気が隠れていることがあります。これを「二次性不眠」と呼びます。この場合、睡眠導入剤で眠りを促すだけでは不十分で、原因となっている病気の治療が最優先となります。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)

睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome, SAS)は、睡眠中に気道が塞がることで、一時的に呼吸が止まったり、浅くなったりする状態を繰り返す病気です。 呼吸が止まると体内の酸素濃度が低下するため、脳は危険を察知して覚醒し、呼吸を再開させようとします。この「無呼吸→覚醒」のサイクルが一晩に何十回、何百回と繰り返されるため、本人は無自覚でも脳と身体は全く休まらず、深い睡眠が得られません。

主な症状は、激しいいびき、日中の強い眠気、起床時の頭痛、倦怠感などです。SASが原因の不眠の場合、安易に睡眠導入剤を使用すると、喉の筋肉が余計に弛緩して気道を塞ぎやすくなり、かえって無呼吸を悪化させる危険性があります。 家族にいびきや呼吸の停止を指摘されたことがある場合は、まず睡眠外来や呼吸器内科を受診し、専門的な検査を受けることが重要です。

むずむず脚症候群(RLS)

むずむず脚症候群(Restless Legs Syndrome, RLS)は、夕方から夜にかけて、特にじっと座っていたり横になったりしている時に、脚(時には腕などにも)に「むずむずする」「虫が這うような」「火照るような」といった言葉で表現しがたい不快感が生じ、脚を動かしたくてたまらなくなる病気です。 脚を動かすと症状が和らぎますが、再び安静にすると症状が現れるため、入眠が著しく妨げられます。

原因はまだ完全には解明されていませんが、脳内の鉄分不足や、神経伝達物質であるドーパミンの機能異常などが関わっていると考えられています。この病気も専門的な治療が必要であり、睡眠導入剤だけでは根本的な解決にはなりません。

痛みやかゆみを伴う身体疾患

関節リウマチや変形性関節症などによる慢性的な痛み、アトピー性皮膚炎や蕁麻疹による激しいかゆみ、逆流性食道炎による胸やけ、頻尿を引き起こす前立腺肥大症など、身体的な苦痛や不快感を伴う病気は、当然ながら安眠を妨げます。

これらの症状が夜間に強くなることも多く、痛みやかゆみで目が覚めてしまう「中途覚醒」の原因となります。この場合も、まずは原因となっている身体疾患の治療を適切に行い、苦痛を和らげることが、不眠を改善するための最も効果的なアプローチとなります。

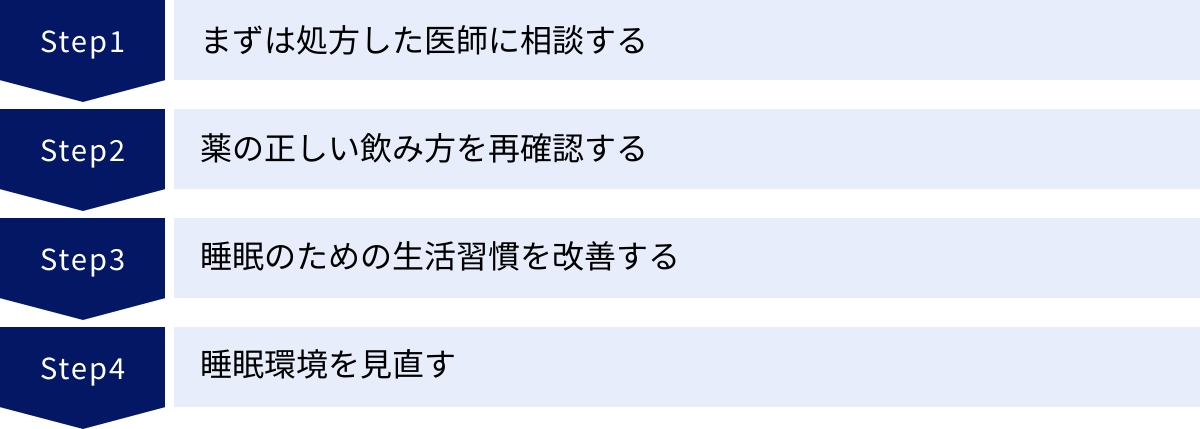

睡眠導入剤が効かない時の対処法

睡眠導入剤が効かないと感じたとき、焦りや不安から自己判断で行動してしまうのは危険です。正しい知識に基づき、適切なステップを踏むことが、安全かつ効果的な解決への道筋となります。ここでは、具体的な対処法を4つのステップに分けて解説します。

まずは処方した医師に相談する

睡眠導入剤が効かないと感じた時に、最初に行うべき最も重要な行動は、その薬を処方した医師に相談することです。 自己判断で薬の量を増やしたり、飲むのをやめたりするのは絶対に避けてください。

医師に相談する際は、ただ「効きません」と伝えるだけでなく、できるだけ具体的に状況を説明することが大切です。以下の情報を整理して伝えると、医師はより的確な判断を下すことができます。

- いつから、どのように効かないのか:

- 「飲み始めてからずっと効果を感じない」

- 「最初の1週間は効いたが、最近は効かなくなってきた」

- 「寝つきは良くなったが、夜中に3回も目が覚める」

- 「朝方まで眠れず、日中も眠気がひどい」

- 現在の生活習慣:

- 就寝時間、起床時間、総睡眠時間

- 寝る前の過ごし方(スマホ、テレビ、飲酒など)

- 食事のタイミングや内容

- 日中の活動量、運動習慣

- カフェインやタバコの摂取状況

- 他に服用している薬やサプリメント:

- 他の病院で処方されている薬、市販薬、漢方薬、健康食品など。薬の飲み合わせ(相互作用)が効果に影響している可能性もあります。

- 精神的な状態:

- 最近、強いストレスや悩み事はないか。

- 気分の落ち込みや不安感が続いていないか。

これらの情報を元に、医師は「効かない原因」がどこにあるのかを推測します。考えられる原因に応じて、以下のような対策を検討します。

- 薬の種類の変更: 作用時間の異なる薬や、作用機序(効き方)の全く違う種類の薬(例:ベンゾジアゼピン系からオレキシン受容体拮抗薬へ)に変更する。

- 薬の量の調整: 副作用が出ていないかなどを確認しながら、慎重に増量または減量を検討する。

- 他の病気の検査: 睡眠時無呼吸症候群やむずむず脚症候群、うつ病などが疑われる場合は、専門的な検査を勧めたり、他の診療科を紹介したりする。

- 生活習慣の指導(睡眠衛生指導): 薬の効果を妨げている生活習慣の問題点を指摘し、改善方法を具体的にアドバイスする。

専門家である医師に相談することが、安全に不眠を解消するための最短ルートです。 遠慮せずに、困っている状況を正直に伝えましょう。

薬の正しい飲み方を再確認する

医師に相談する前に、まずは自分自身の薬の飲み方が正しかったか、基本に立ち返って確認してみましょう。意外なところに、効果を妨げる原因が隠れているかもしれません。

服用は就寝の直前に

睡眠導入剤は、「これから寝る」というタイミング、つまり寝床に入る直前に服用するのが基本です。 多くの薬は服用後15分~30分で効果が現れ始めます。そのため、薬を飲んでから他の用事(歯磨き、着替え、明日の準備など)をしていると、いざ布団に入る頃には薬の効果のピークを過ぎてしまっている可能性があります。

また、薬が効き始めた状態で室内を歩き回ると、ふらつきやめまいによる転倒のリスクがあり非常に危険です。「全ての用事を済ませ、あとは寝るだけ」という状態になってから薬を飲む習慣を徹底しましょう。

服用後はすぐに布団に入る

薬を飲んだら、速やかに寝室へ行き、照明を消して布団に入りましょう。前述の通り、服用後にスマートフォンを見たり、テレビをつけたりすると、光の刺激で脳が覚醒してしまい、薬の効果が著しく妨げられます。薬の効果を最大限に引き出すためには、脳と身体をリラックスさせ、睡眠に入りやすい環境を整えることが不可欠です。

もし布団に入ってもすぐに眠れなくても、焦る必要はありません。「眠らなければ」と力むと、かえって交感神経が活発になり、目が冴えてしまいます。深呼吸を繰り返したり、身体の力を抜くことを意識したりしながら、ただ静かに横になっているだけでも、身体を休めることができます。

水またはぬるま湯で飲む

薬は、コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲むのが原則です。 お茶やコーヒー、紅茶に含まれるタンニンやカフェインは、薬の成分と結合して吸収を妨げることがあります。牛乳は、薬によっては成分の吸収に影響を与える可能性があります。

特に注意が必要なのがグレープフルーツジュースです。グレープフルーツに含まれる成分が、肝臓での薬物代謝酵素(CYP3A4)の働きを阻害するため、一部の睡眠導入剤や他の多くの薬の血中濃度を異常に高めてしまい、副作用が強く出る危険性があります。

アルコールで飲むのは論外です。必ず、水かぬるま湯で正しく服用するようにしましょう。

睡眠のための生活習慣を改善する

薬物療法は不眠治療の有効な手段の一つですが、それと同時に、睡眠を妨げる生活習慣を見直し、改善していくことが根本的な解決には不可欠です。薬の効果を高める土台作りとして、以下の習慣を意識的に取り入れてみましょう。

決まった時間に起きて朝日を浴びる

体内時計を整える上で最も重要なのが、毎朝同じ時間に起きることです。休日でも、平日との差を1~2時間以内にとどめるのが理想です。夜更かししても、朝はいつもの時間に起きることで、体内リズムの乱れを最小限に抑えることができます。

そして、起床後はすぐにカーテンを開け、15~30分ほど太陽の光を浴びましょう。 朝日を浴びることで、睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌が止まり、脳が覚醒モードに切り替わります。同時に、精神を安定させる神経伝達物質「セロトニン」の合成が促進されます。このセロトニンは、夜になるとメラトニンの材料になるため、朝にしっかりセロトニンを作っておくことが、夜の良い眠りにつながるのです。

日中に適度な運動を取り入れる

日中の適度な運動は、夜の寝つきを良くし、睡眠の質を高める効果があります。運動によって上昇した深部体温(身体の内部の温度)が、夜にかけて下がっていく過程で、強い眠気が誘発されます。

ウォーキング、ジョギング、水泳などの有酸素運動を、1回30分程度、週に3~5回行うのがおすすめです。 運動のタイミングは、就寝の3時間くらい前が最も効果的とされています。ただし、就寝直前の激しい運動は、交感神経を興奮させてしまい逆効果になるため避けましょう。

就寝3時間前までに夕食を済ませる

就寝時に胃の中に食べ物が残っていると、消化活動のために内臓が働き続け、身体が休息モードに入れません。また、消化活動中は深部体温が下がりにくいため、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりします。夕食は、できるだけ就寝の3時間前までに済ませるのが理想です。もし、帰宅が遅くなる場合は、夕方におにぎりなどで軽く補食し、帰宅後の食事は消化の良いスープやおかゆなど、軽めに済ませると良いでしょう。

就寝前のリラックスタイムを作る

日中の活動モード(交感神経優位)から、夜の休息モード(副交感神経優位)へスムーズに切り替えるために、就寝前の1時間は「リラックスタイム」と決め、心と身体を落ち着かせる習慣を作りましょう。

- ぬるめのお風呂に浸かる: 38~40℃程度のぬるま湯に15~20分ほど浸かると、心身がリラックスし、一時的に上がった深部体温が就寝時に下がることで、自然な眠りを誘います。

- 穏やかな音楽を聴く: クラシックやヒーリングミュージックなど、歌詞のないゆったりとした音楽は、心を落ち着かせる効果があります。

- 軽いストレッチやヨガ: 筋肉の緊張をほぐし、血行を促進します。

- アロマテラピー: ラベンダーやカモミールなど、リラックス効果のある香りを寝室に漂わせるのも良いでしょう。

- 読書: スマートフォンではなく、紙媒体の本を読む。ただし、興奮するような内容のものは避けます。

自分に合ったリラックス法を見つけて、毎日の習慣にすることをおすすめします。

睡眠環境を見直す

睡眠の質は、寝室の環境に大きく左右されます。快適で安眠できる環境を整えることも、薬の効果を引き出す上で重要です。

寝室を暗く静かにする

睡眠ホルモン「メラトニン」は、光によって分泌が抑制されるため、寝室はできるだけ真っ暗にするのが理想です。 遮光性の高いカーテンを利用したり、アイマスクを活用したりするのも良い方法です。豆電球や、家電製品のLEDランプ、窓の外から差し込む街灯など、わずかな光でも睡眠を妨げる可能性があります。

また、騒音も安眠の妨げになります。時計の秒針の音や、外の車の音などが気になる場合は、耳栓を使用したり、静かな環境音(ホワイトノイズなど)を流すアプリなどを試してみたりするのも有効です。

自分に合った温度・湿度に調整する

快適な睡眠のためには、寝室の温度と湿度も重要です。一般的に、寝室の理想的な環境は、温度が20℃前後、湿度が50~60%程度と言われています。夏は暑すぎず、冬は寒すぎないように、エアコンや暖房器具を適切に使いましょう。就寝1時間前に寝室を快適な温度にしておき、就寝時はタイマーを設定して、体温の自然な低下を妨げないようにするのがおすすめです。冬場の乾燥は、喉や鼻の粘膜を痛め、睡眠の質を低下させるため、加湿器の利用も効果的です。

体に合った寝具を選ぶ

毎日使う寝具が体に合っていないと、寝心地が悪いだけでなく、肩こりや腰痛の原因となり、安眠を妨げます。

- 枕: 高すぎたり低すぎたりすると、首や肩に負担がかかります。理想的なのは、仰向けに寝た時に、顔の角度が5度くらい下を向き、首のカーブを自然に支えてくれる高さのものです。横向きに寝た時には、首の骨が背骨と一直線になる高さが適切です。

- マットレス: 柔らかすぎると腰が沈み込んで寝返りが打ちにくくなり、硬すぎると身体の凸部分に圧力が集中して血行が悪くなります。適度な硬さで体圧を分散し、自然な寝姿勢を保てるものを選びましょう。

可能であれば、寝具専門店のスタッフに相談し、実際に試してから購入することをおすすめします。

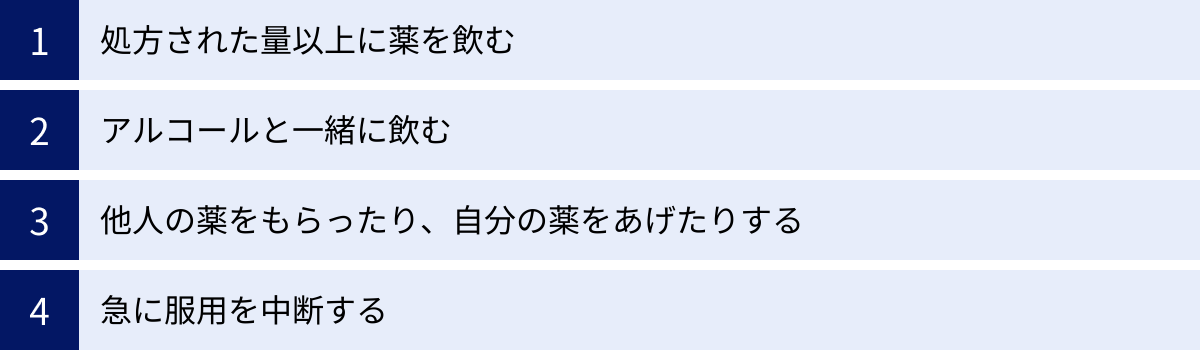

自己判断で行ってはいけないNG行動

睡眠導入剤が効かないと感じた時、焦りや不安から「何とかして眠りたい」という一心で、誤った行動をとってしまうことがあります。しかし、これらの行動は効果がないばかりか、深刻な健康被害や依存につながる危険性をはらんでいます。ここでは、絶対に避けるべきNG行動を具体的に解説します。

処方された量以上に薬を飲む

「1錠で効かないから、もう1錠追加で飲んでみよう」という自己判断による増量は、最も危険な行為の一つです。 医師は、患者さんの年齢、体重、健康状態、不眠の重症度などを総合的に判断し、安全かつ効果的な最小限の量を処方しています。指示された量以上に薬を服用すると、以下のような様々なリスクが高まります。

- 副作用の増強: 睡眠導入剤には、眠気を催す主作用のほかに、ふらつき、めまい、頭痛、倦怠感、記憶障害(特に服用前後の出来事を覚えていない「前向性健忘」)などの副作用があります。量を増やせば、これらの副作用も当然強く現れます。特に高齢者の場合、ふらつきによる転倒・骨折のリスクが格段に高まり、寝たきりの原因にもなりかねません。

- 翌日への持ち越し効果(ハングオーバー): 薬の効果が翌朝以降も続いてしまい、日中に強い眠気や集中力の低下、だるさを感じる状態です。仕事や学業のパフォーマンスが著しく低下するだけでなく、自動車の運転や機械の操作など、危険を伴う作業中に重大な事故を引き起こす原因となります。

- 依存形成のリスク: 効果を得るために薬の量を増やしていく行為は、薬物乱用であり、精神的・身体的依存への入り口です。一度依存が形成されると、自分の意志だけでは薬をやめることが非常に困難になります。

- 呼吸抑制: 特にベンゾジアゼピン系の薬剤を過量に服用した場合、脳の呼吸中枢の働きが抑制され、呼吸が浅く、遅くなることがあります。最悪の場合、命に関わる深刻な事態に至る可能性もゼロではありません。

決められた用量で効果が得られない場合は、必ず医師に相談してください。 安全な範囲で用量を調整したり、より適切な別の薬に変更したりするのは、専門家である医師の役割です。

アルコールと一緒に飲む

「お酒を飲むとリラックスして眠りやすくなるから、薬と一緒に飲めばもっとよく眠れるだろう」と考えるのは、非常に危険な誤解です。睡眠導入剤とアルコールの併用は、相乗効果によって互いの作用を危険なレベルまで増強させ、予測不能な事態を引き起こす可能性があります。

アルコールも睡眠導入剤も、脳の活動を抑制する「中枢神経抑制作用」を持っています。この二つを同時に摂取すると、作用が「1+1=2」ではなく、「1+1=3にも4にもなる」というレベルで強まってしまいます。具体的には、以下のような危険な状態に陥る可能性があります。

- 極度の呼吸抑制: 脳の呼吸中枢が強く抑制され、呼吸が著しく浅くなったり、止まってしまったりする危険性があります。特に、睡眠時無呼吸症候群の人が併用すると、命に関わる事態に直結します。

- 意識障害・昏睡: 強い鎮静作用により、深い昏睡状態に陥り、呼びかけにも全く反応しなくなることがあります。

- 血圧の異常低下: 血管が拡張し、血圧が危険なレベルまで低下することがあります。

- 重度の記憶障害(ブラックアウト): 薬やアルコールを飲んでいた間の記憶がすっぽりと抜け落ちてしまいます。この状態で無意識に異常な行動をとってしまい、事件や事故につながるケースも報告されています。

- 肝臓への過剰な負担: アルコールも薬も、主に肝臓で分解されます。同時に摂取することで肝臓に大きな負担がかかり、肝機能障害を引き起こす原因にもなります。

「寝酒」の習慣がある方は、まずその習慣をやめることから始めるべきです。 睡眠導入剤を服用している期間は、たとえ少量であってもアルコールは絶対に摂取しないようにしてください。

他人の薬をもらったり、自分の薬をあげたりする

「友人が同じように眠れないと悩んでいるから、自分の薬を分けてあげよう」

「家族が飲んでいる睡眠薬が余っているから、少しもらってみよう」

このような薬の譲渡・授受は、善意からくる行動であっても、絶対に行ってはいけません。

医師が処方する医療用医薬品は、その患者さん個人のためだけに処方された「オーダーメイドの薬」です。 処方の際には、その人の症状、年齢、体質、肝臓や腎臓の機能、他に飲んでいる薬との飲み合わせなど、様々な要素が考慮されています。

自分には合っている薬でも、他人が服用すれば、全く効果がなかったり、アレルギー反応や重篤な副作用を引き起こしたりする可能性があります。逆に、他人の薬を安易に服用することも同様に危険です。

さらに、睡眠導入剤の多くは「向精神薬」に指定されており、医師の処方箋なしに他人へ譲渡することは、「麻薬及び向精神薬取締法」によって厳しく禁止されています。 違反した場合は、法的に罰せられる可能性もある重大な行為です。薬は、必ず処方された本人のみが、指示通りに服用するようにしてください。

急に服用を中断する

長期間にわたって睡眠導入剤を服用している場合、自己判断で突然服用を中止すると、「離脱症状」と呼ばれる心身の不調が現れることがあります。 これは、薬がある状態に身体が慣れてしまっているため、急に薬がなくなるとバランスを崩して起こる反応です。

離脱症状の代表的なものに「反跳性不眠(はんちょうせいふみん)」があります。これは、薬を飲む前よりもかえって不眠が悪化し、全く眠れなくなってしまう状態です。その他にも、以下のような様々な症状が現れることがあります。

- 精神症状: 強い不安感、焦燥感、イライラ、気分の落ち込み、混乱

- 身体症状: 頭痛、吐き気、めまい、耳鳴り、発汗、震え、筋肉のけいれん、知覚過敏(光や音が異常にまぶしく、うるさく感じる)

これらの症状は非常につらく、結果的に「やっぱり薬がないとダメだ」と、再び薬に頼らざるを得ない状況に陥り、依存を強めてしまう原因にもなります。

薬を減らしたり、やめたりする(減薬・断薬)場合は、必ず医師の指導のもとで、計画的に、少しずつ時間をかけて行う必要があります。 医師は離脱症状を最小限に抑えるために、数週間から数ヶ月かけて徐々に量を減らしたり、作用時間の長い薬に置き換えてから減らしたりするなど、専門的な方法でサポートします。調子が良くなったと感じても、自己判断で服用を中止しないようにしましょう。

知っておきたい睡眠導入剤の種類と特徴

現在、日本で処方されている睡眠導入剤は、その作用機序(脳にどう働きかけるか)によって、主に4つのタイプに大別されます。ご自身が服用している薬がどのタイプに属し、どのような特徴を持っているのかを理解することは、治療への理解を深め、医師とのコミュニケーションを円滑にする上で役立ちます。

| 種類 | 作用機序 | 主な特徴 | メリット | 注意点・副作用 |

|---|---|---|---|---|

| ベンゾジアゼピン系 | GABA-A受容体を広く抑制 | 強い催眠作用、抗不安作用、筋弛緩作用も併せ持つ | 即効性があり効果が強い | 依存性、耐性、持ち越し、ふらつき、離脱症状のリスクが比較的高い |

| 非ベンゾジアゼピン系 | GABA-A受容体の一部に選択的に作用 | 催眠作用に特化している | ベンゾジアゼピン系より筋弛緩作用などが少なく、依存性等のリスクも低いとされる | 健忘、夢遊病様の症状(睡眠時随伴症)が報告されることがある |

| メラトニン受容体作動薬 | メラトニン受容体を刺激 | 体内時計を調整し、自然な眠りを促す | 依存性や耐性のリスクが極めて低く、安全性が高い | 効果の発現が穏やかで、強い不眠には効果が不十分な場合がある |

| オレキシン受容体拮抗薬 | オレキシン受容体を阻害 | 覚醒維持システムを抑制し、脳を睡眠状態へ移行させる | 依存性が少なく、自然な睡眠構造(レム・ノンレム睡眠のバランス)を保ちやすい | 悪夢を見ることがある、効果に個人差が大きいとされる |

以下で、それぞれのタイプについて詳しく解説します。

ベンゾジアゼピン系

ベンゾジアゼピン(BZD)系薬剤は、1960年代から使用されている、歴史の長い睡眠導入剤です。脳内で興奮を抑える神経伝達物質「GABA(ガンマアミノ酪酸)」の働きを強めることで、脳全体の活動を鎮静化させ、眠りを誘います。

強力な催眠作用に加え、不安を和らげる「抗不安作用」、筋肉の緊張をほぐす「筋弛緩作用」も併せ持っているのが特徴です。 そのため、不安や緊張が強くて眠れないタイプの不眠症に特に有効です。

効果の持続時間によって、「超短時間型」「短時間型」「中間型」「長時間型」に分類され、不眠のタイプ(入眠障害、中途覚醒など)に応じて使い分けられます。効果が強い反面、筋弛緩作用によるふらつき・転倒、翌日への持ち越し、そして長期連用による「耐性」や「依存性」、急な中断による「離脱症状」のリスクが他のタイプの薬に比べて高いという側面もあります。そのため、近年では漫然とした長期使用は避けるべきとされ、使用は必要最小限の期間にとどめることが推奨されています。

非ベンゾジアゼピン系

非ベンゾジアゼピン系薬剤は、1990年代以降に登場した比較的新しい薬です。化学構造はベンゾジアゼピン系とは異なりますが、作用する場所は同じGABA-A受容体です。

ただし、ベンゾジアゼピン系がGABA-A受容体に幅広く作用するのに対し、非ベンゾジアゼピン系は催眠作用に深く関わる特定のサブユニット(ω1受容体)に選択的に作用するという違いがあります。

この選択性により、抗不安作用や筋弛緩作用が比較的弱く、純粋な催眠作用に特化しているのが最大の特徴です。 そのため、ベンゾジアゼピン系で問題となりやすい、ふらつきや転倒、翌日への持ち越しといった副作用が軽減されており、より安全に使用できるとされています。耐性や依存性のリスクも、ベンゾジアゼピン系に比べると低いと考えられており、現在、不眠症治療の第一選択薬の一つとして広く用いられています。

メラトニン受容体作動薬

メラトニン受容体作動薬は、これまで紹介したGABAに作用する薬とは全く異なるアプローチをとる睡眠導入剤です。この薬は、私たちの体内で自然に分泌され、体内時計を調整して眠りを誘うホルモン「メラトニン」の働きを模倣します。

脳の視交叉上核という場所にあるメラトニン受容体を刺激することで、乱れた体内時計のリズムを整え、身体を自然な睡眠状態へと導きます。強制的に脳の活動を抑制して眠らせるのではなく、「夜が来たから眠る時間ですよ」と身体に教えてくれるような、生理的な作用に近いのが特徴です。

そのため、依存性や耐性のリスクは極めて低く、離脱症状もほとんど報告されていないため、非常に安全性が高いとされています。特に、加齢とともにメラトニンの分泌が減少し、体内時計のリズムが乱れがちになる高齢者の不眠症や、時差ぼけの治療などに有効です。ただし、効果の発現が穏やかなため、深刻な不眠症状に悩む人にとっては、効果が不十分に感じられることもあります。

オレキシン受容体拮抗薬

オレキシン受容体拮抗薬は、2014年に登場した、最も新しいタイプの睡眠導入剤です。この薬は「眠らせる」のではなく、「覚醒を止める」という全く新しい発想に基づいています。

私たちの脳内には、「オレキシン」という覚醒状態を維持・安定させるために重要な役割を果たす神経伝達物質があります。日中はオレキシンが活発に働くことで、私たちは覚醒を保つことができます。

オレキシン受容体拮抗薬は、このオレキシンの働きをブロック(拮抗)することで、脳の覚醒システムをいわば「オフ」の状態にし、自然な睡眠へと移行させるのです。覚醒状態を維持できなくすることで、結果的に眠くなるという仕組みです。

この薬の大きなメリットは、従来のGABA作動薬とは異なり、依存性がなく、自然な睡眠パターン(レム睡眠とノンレム睡眠のサイクル)を乱しにくいとされている点です。特に、夜中に目が覚めてしまう中途覚醒や、ぐっすり眠った感じがしない熟眠障害の改善に効果が期待されています。一方で、副作用として悪夢を見ることが報告されていたり、効果の出方には個人差が大きかったりすることも知られています。

薬だけに頼らない不眠症の治療法

睡眠導入剤は、つらい不眠症状を和らげるための有効な手段ですが、薬物療法は不眠症治療の一部に過ぎません。特に慢性的な不眠症を根本から改善するためには、薬だけに頼らず、非薬物療法を並行して行うことが極めて重要です。ここでは、代表的な2つの治療法を紹介します。

睡眠衛生指導

睡眠衛生指導とは、睡眠に関する正しい知識を身につけ、睡眠の質を低下させている生活習慣や睡眠環境を見直し、改善していくためのカウンセリングや教育のことです。 これは、全ての不眠症治療の基本となるアプローチであり、通常、薬物療法と同時に行われます。

前述の「睡眠のための生活習慣を改善する」「睡眠環境を見直す」で解説した内容は、まさにこの睡眠衛生指導の具体的な中身です。医師やカウンセラーは、患者さん一人ひとりのライフスタイルを詳しく聞き取り、その人に合った改善点を具体的に提案します。

- 行動面の指導例:

- 起床時刻と就寝時刻の一定化(特に起床時刻)

- 日中の光(特に朝日)の浴び方

- 適切な運動習慣(種類、時間帯、強度)

- 食事のタイミングと内容

- カフェイン、ニコチン、アルコールの摂取制限

- 就寝前のリラックス法の実践

- 環境面の指導例:

- 寝室の光、音、温度、湿度の調整

- 自分に合った寝具の選び方

これらの指導を実践することで、体内時計が整い、自然な眠りを引き出す身体の力が向上します。睡眠衛生指導は、薬の効果を最大限に引き出すための土台作りであると同時に、将来的には薬なしでも眠れるようになるための根本的な体質改善を目指すものです。

認知行動療法(CBT-I)

不眠症に対する認知行動療法(Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia, CBT-I)は、不眠を維持・悪化させている「考え方のクセ(認知)」と「行動習慣」に焦点を当て、それを修正していく心理療法です。 欧米の多くの診療ガイドラインでは、慢性不眠症に対する第一選択の治療法として推奨されており、その効果は薬物療法と同等か、それ以上であるとされています。

CBT-Iは、主に以下の要素から構成されます。

- 睡眠衛生指導: 上記の通り、治療の基本として行われます。

- 認知再構成法:

睡眠に対する非現実的な思い込みや、不眠への過度な恐怖・不安(例:「8時間寝ないと健康を損なう」「ベッドに入ったらすぐに眠らなければならない」「今夜も眠れなかったらどうしよう」)を特定します。そして、それが本当に事実なのかを客観的に検証し、より現実的で柔軟な考え方(例:「日中眠くなければ睡眠時間は足りている」「眠れなくても横になっているだけで身体は休まる」)に置き換えていくことで、眠りに対するプレッシャーを軽減します。 - 刺激制御法:

不眠が続くと、「ベッド=眠れないつらい場所」というネガティブな条件付けが形成されてしまいます。この誤った学習を解消するために、以下のルールを実践します。- 眠気を感じてから、寝室・ベッドに入る。

- ベッドの中では、睡眠と性交渉以外の活動(スマホ、読書、仕事、悩み事など)をしない。

- ベッドに入って15~20分経っても眠れない場合は、一度ベッドから出て、別の部屋でリラックスして過ごし、再び眠気を感じたらベッドに戻る。これを繰り返す。

- 起床時刻は、平日・休日を問わず一定にする。

- 日中の昼寝は避ける。

- 睡眠制限法:

ベッドでゴロゴロと過ごす時間を減らし、実際に眠っている時間(実睡眠時間)に近づけることで、睡眠の断片化を防ぎ、深く連続した睡眠を促す方法です。例えば、8時間ベッドにいても5時間しか眠れていない場合、あえてベッドで過ごす時間を5時間に制限します。これにより、睡眠効率(ベッドにいる時間に対する実睡眠時間の割合)が高まり、眠りが凝縮され、質が向上します。睡眠効率が改善するにつれて、徐々にベッドで過ごす時間を延ばしていきます。 - リラクセーション法:

漸進的筋弛緩法(筋肉に力を入れたり抜いたりを繰り返し、心身の緊張をほぐす)、腹式呼吸法、自律訓練法、マインドフルネス瞑想など、心身をリラックスさせるための具体的なスキルを習得します。

CBT-Iは、薬のように即効性はありませんが、数週間から数ヶ月かけて取り組むことで、不眠の根本原因に働きかけ、治療終了後も効果が持続しやすいという大きなメリットがあります。 専門のトレーニングを受けた医師や臨床心理士の指導のもとで行うのが一般的です。

市販の睡眠改善薬との違い

ドラッグストアなどで手軽に購入できる「睡眠改善薬」。不眠に悩んだときに、まず試してみようと考える人も多いかもしれません。しかし、これらは医師が処方する「睡眠導入剤」とは、全く異なる性質を持つ薬です。その違いを正しく理解しておくことは、適切な対処法を選ぶ上で非常に重要です。

作用する仕組みが異なる

両者の最も大きな違いは、脳への作用の仕方にあります。

| 医療用睡眠導入剤 | 市販の睡眠改善薬 | |

|---|---|---|

| 分類 | 医療用医薬品(医師の処方が必要) | 要指導医薬品・第2類医薬品 |

| 主成分 | ベンゾジアゼピン系、非ベンゾジアゼピン系、メラトニン受容体作動薬、オレキシン受容体拮抗薬など | 抗ヒスタミン薬(ジフェンヒドラミン塩酸塩など) |

| 作用機序 | 脳の睡眠・覚醒システムに直接作用し、睡眠を積極的に作り出す、または覚醒を抑制する | アレルギー症状を抑える薬の副作用である「眠気」を利用する |

| 対象 | 不眠症(慢性的な睡眠障害) | 一時的な不眠症状(環境の変化やストレスによる寝つきの悪さ、眠りの浅さ) |

| 使用期間 | 医師の指示に従う(長期にわたる場合もある) | 短期間の使用に限られ、連用は推奨されない |

医療用の睡眠導入剤は、脳内のGABA、メラトニン、オレキシンといった睡眠に直接関わる神経伝達物質や受容体に働きかけ、「不眠症」という病気を治療することを目的としています。

一方、市販の睡眠改善薬の主成分は、風邪薬やアレルギー性鼻炎の薬にも含まれる「ジフェンヒドラミン塩酸塩」などの第一世代抗ヒスタミン薬です。ヒスタミンは、脳内で覚醒を維持する働きを持つ物質ですが、抗ヒスタミン薬はこのヒスタミンの働きをブロックするため、副作用として眠気が現れます。市販の睡眠改善薬は、この副作用を主作用として利用しているに過ぎません。

つまり、睡眠導入剤が「睡眠を積極的に作り出す」薬であるのに対し、市販薬は「覚醒をぼんやりさせる」ことで眠気を誘う、という根本的な違いがあるのです。

市販薬が効かない場合に考えられること

市販の睡眠改善薬を試してみても効果がない、あるいは最初は効いたけれどすぐに効かなくなった、という経験を持つ人も少なくありません。その背景には、以下のような理由が考えられます。

- 対象となる症状が違う:

市販薬は、あくまで「一過性の軽度な不眠」を対象としています。出張や旅行による環境の変化、試験前の緊張といった、原因がはっきりしている一時的な寝つきの悪さには効果が期待できるかもしれません。しかし、1ヶ月以上続くような慢性的な不眠症に対しては、効果は限定的です。 根本的な原因が解決されていないため、気休めにしかならないことが多いでしょう。 - 耐性が生じやすい:

抗ヒスタミン薬は、数日間連続して使用するだけで身体が慣れてしまい、効果が急速に薄れる「耐性」が生じやすいことが知られています。漫然と使い続けても、効果がないばかりか、副作用のリスクだけが高まります。 - 副作用の問題:

抗ヒスタミン薬は、眠気を催すだけでなく、口の渇き、便秘、排尿困難、目のかすみといった「抗コリン作用」と呼ばれる副作用が出やすいのが特徴です。特に、緑内障や前立腺肥大症の持病がある人は、症状を悪化させる危険があるため使用は禁忌とされています。 - 根本的な病気を見逃すリスク:

最も大きな問題は、市販薬で一時しのぎをしている間に、不眠の背景にある睡眠時無呼吸症候群やうつ病などの重大な病気の発見が遅れてしまうことです。適切な治療を受ける機会を逃し、病状を悪化させてしまう可能性があります。

結論として、市販の睡眠改善薬を2~3日、長くとも1週間程度使用しても不眠が改善しない場合は、自己判断で継続すべきではありません。 それは、あなたの不眠が「一時的な不調」ではなく、医療機関での診断と治療が必要な「不眠症」であるというサインです。速やかに専門医を受診することを強くお勧めします。

専門医への受診を検討すべきサイン

「眠れないくらいで病院に行くのは大げさでは…」と、受診をためらっている方もいるかもしれません。しかし、不眠は放置すると心身の健康に様々な悪影響を及ぼす、治療すべき「病気」です。以下のようなサインが見られたら、迷わず専門医(精神科、心療内科、睡眠外来など)への相談を検討してください。

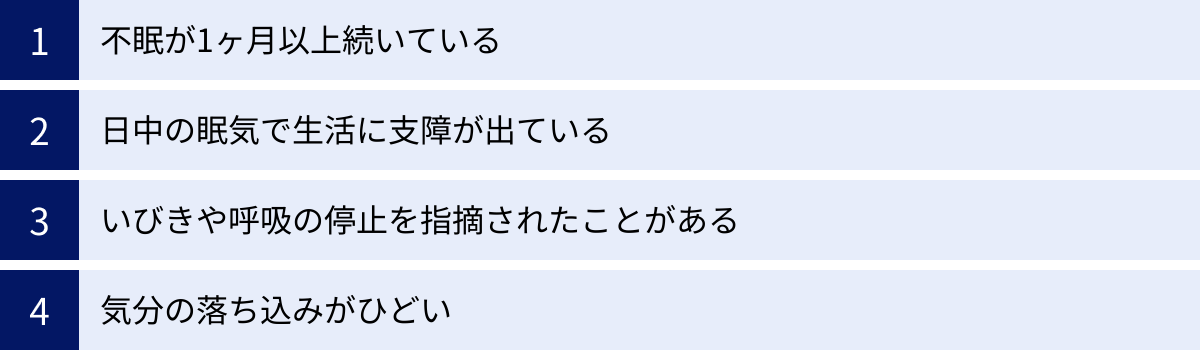

不眠が1ヶ月以上続いている

不眠の症状には、以下の3つのタイプがあります。

- 入眠障害: ベッドに入っても、寝つくまでに30分~1時間以上かかる。

- 中途覚醒: 眠っている途中で何度も目が覚める。

- 早朝覚醒: 予定の起床時刻より2時間以上早く目が覚め、その後眠れない。

これらの症状が週に3日以上あり、かつ、それが1ヶ月以上にわたって続いている場合、医学的には「慢性不眠症」と診断される可能性が高い状態です。一時的な不眠とは異なり、慢性化した不眠は自然に治ることが難しく、専門的な治療が必要となります。放置すると、生活の質(QOL)が低下するだけでなく、高血圧や糖尿病などの生活習慣病、さらにはうつ病などの精神疾患の発症リスクを高めることがわかっています。

日中の眠気で生活に支障が出ている

不眠の影響は、夜間の睡眠時間だけにとどまりません。むしろ、日中の活動にどれだけ影響が出ているかが、受診を判断する上で重要な指標となります。

- 仕事中や授業中に、強い眠気に襲われて集中できない。

- ケアレスミスが増えたり、物忘れがひどくなったりした。

- 常に身体がだるく、意欲や気力がわかない。

- イライラしやすくなったり、気分が落ち込みがちになったりした。

- 自動車の運転中にヒヤリとした経験がある。

このように、日中の眠気や倦怠感が原因で、学業、仕事、家庭生活、人間関係などに具体的な支障が出ている場合は、治療の必要性が高いサインです。危険な事故につながる前に、専門医に相談しましょう。

いびきや呼吸の停止を指摘されたことがある

これは、睡眠時無呼吸症候群(SAS)を強く疑うべき非常に重要なサインです。 いびきは、睡眠中に気道が狭くなっている証拠です。特に、大きないびきが突然止まり、しばらくして「ガッ」という音とともに呼吸を再開する、といったパターンは典型的です。

SASは、自分ではなかなか気づくことができません。家族やベッドパートナーから「いびきがうるさい」「寝ている時に息が止まっているよ」と指摘されたことがある場合は、決して軽視しないでください。SASは深刻な高血圧、心筋梗塞、脳卒中、不整脈などの循環器系疾患を引き起こすリスク因子です。この場合は、睡眠導入剤の問題とは別に、まず呼吸器内科や睡眠外来で専門的な検査(ポリソムノグラフィ検査など)を受ける必要があります。

気分の落ち込みがひどい

不眠と心の健康は、密接に結びついています。不眠がうつ病の症状として現れることもあれば、不眠が続くことでうつ病を発症することもあります。

「眠れない」という悩みに加えて、以下のような「気分の問題」が2週間以上続いている場合は、うつ病や不安障害の可能性があります。

- これまで楽しめていたことに、全く興味や喜びを感じられない。

- 理由もなく悲しい気持ちになったり、涙が出たりする。

- 気分が常に落ち込んでいて、晴れることがない。

- 自分を責めたり、自分には価値がないと感じたりする。

- 食欲が全くない、または過食してしまう。

このような場合は、単に睡眠導入剤を処方してもらうだけでは不十分です。不眠と気分の問題の両方を総合的に診断し、治療できる精神科や心療内科を受診することが不可欠です。 早めに専門家のサポートを受けることで、症状の悪化を防ぎ、回復への道を歩み始めることができます。

まとめ:睡眠導入剤が効かない時は自己判断せず医師に相談しよう

この記事では、睡眠導入剤を飲んでも眠れないと感じる原因と、その具体的な対処法について詳しく解説してきました。

睡眠導入剤が効かない背景には、①薬の種類や量が合っていない、②薬への耐性が生じている、③服用方法が不適切、④睡眠を妨げる生活習慣、⑤精神的なストレスやうつ病、⑥他の病気の存在など、実に様々な要因が考えられます。多くの場合、これらの原因は一つだけでなく、複数が複雑に絡み合っています。

もし薬が効かないと感じたら、まず行うべきは「処方した医師への相談」です。自己判断で量を増やしたり、アルコールと併用したり、急に中断したりする行為は、深刻な副作用や依存につながる大変危険な行為であり、絶対に避けるべきです。

医師に相談し、適切な薬物療法の調整をしてもらうと同時に、私たち自身ができることもたくさんあります。

- 正しい服用方法を徹底する(就寝直前に、水で飲む)。

- 睡眠のための生活習慣を改善する(規則正しい起床、朝日を浴びる、日中の運動)。

- 心と身体がリラックスできる睡眠環境を整える。

また、薬物療法だけでなく、不眠の根本原因にアプローチする「認知行動療法(CBT-I)」のような非薬物療法も、長期的な改善のためには非常に有効な選択肢です。

「眠れない」という悩みは、一人で抱え込む必要はありません。 それはあなたの意志が弱いからではなく、治療が必要な「病気」のサインかもしれないのです。この記事で得た知識を元に、ご自身の状況を客観的に見つめ直し、ぜひ専門家の力を借りるという一歩を踏み出してください。医師と二人三脚で適切な治療に取り組むことが、安全で確実な、快適な睡眠を取り戻すための最も賢明な道筋です。