「夜、布団に入ってもなかなか寝付けない」「夜中に何度も目が覚めてしまう」「朝早く目が覚めて、それから眠れない」といった不眠の悩みは、現代社会において多くの人が抱える深刻な問題です。十分な睡眠がとれない状態が続くと、日中の集中力や判断力が低下するだけでなく、心身の健康にも大きな影響を及ぼす可能性があります。

このようなつらい不眠症状を和らげるために、医療機関で処方されるのが「睡眠導入剤(睡眠薬)」です。しかし、睡眠導入剤にはさまざまな種類があり、「どの薬が自分に合っているのか」「強さや副作用はどう違うのか」といった疑問や不安を感じる方も少なくないでしょう。

この記事では、睡眠導入剤について網羅的かつ分かりやすく解説します。作用時間の違いによる分類から、作用の仕組み(メカニズム)による分類、そして多くの人が気になる「強さ」の正体まで、専門的な内容をかみ砕いて説明します。

さらに、知っておくべき副作用や、市販の睡眠改善薬との明確な違い、服用する上での注意点、そして薬からの卒業を目指すための減らし方のポイントまで、睡眠導入剤と正しく付き合うための知識を詳しくご紹介します。

この記事を読めば、睡眠導入剤に関する正しい知識が身につき、医師と相談する際の助けとなるだけでなく、薬だけに頼らない不眠改善への道筋が見えてくるはずです。 不眠の悩みを解消し、健やかな毎日を取り戻すための一歩として、ぜひ最後までお読みください。

目次

睡眠導入剤(睡眠薬)とは

睡眠導入剤(睡眠薬)とは、不眠症の症状を緩和するために用いられる医療用医薬品です。その主な役割は、脳の活動を司る神経に作用し、過剰な興奮状態を鎮め、心身をリラックスさせることで、自然な眠りに入りやすくしたり、睡眠を維持しやすくしたりすることにあります。

現代社会では、ストレス、生活リズムの乱れ、心身の疾患など、さまざまな要因によって睡眠の質が低下し、「不眠症」と診断されるケースが増加しています。不眠症は、単に「眠れない」というだけでなく、日中の倦怠感、意欲の低下、集中力の散漫、気分の落ち込みなどを引き起こし、生活の質(QOL)を著しく損なう可能性があります。

不眠症は、その症状の現れ方によって、主に4つのタイプに分類されます。

- 入眠障害: 床に就いてから寝つくまでに30分~1時間以上かかる状態。不眠症の中で最も多いタイプです。

- 中途覚醒: 眠りについても、夜中に何度も目が覚めてしまい、その後なかなか寝付けない状態。

- 早朝覚醒: 自分が起きようと思っていた時刻よりも2時間以上早く目が覚め、再度眠ることができない状態。高齢者に多く見られる傾向があります。

- 熟眠障害: 睡眠時間は十分に確保できているにもかかわらず、眠りが浅く、朝起きた時に「ぐっすり眠れた」という満足感が得られない状態。

睡眠導入剤は、これらの不眠症状を直接的に改善するために処方されます。例えば、寝つきが悪い「入眠障害」の方には、服用後すぐに効果が現れて短時間で作用が終わる薬が、夜中に目が覚める「中途覚醒」の方には、ある程度の時間、効果が持続する薬が選択されるなど、患者さん一人ひとりの不眠のタイプや生活スタイルに合わせて、最適な薬が選ばれます。

しかし、ここで非常に重要なことは、睡眠導入剤はあくまで不眠症状を一時的にコントロールするための「対症療法」であるという点です。不眠の根本的な原因(例えば、ストレス、うつ病などの精神疾患、睡眠時無呼吸症候群などの身体疾患、不適切な生活習慣など)が解決されない限り、薬をやめると再び不眠に悩まされる可能性があります。

したがって、睡眠導入剤による治療は、不眠の根本原因を探り、それに対する治療や生活習慣の改善と並行して進めることが大原則です。専門医は、薬物療法と同時に、後述する「睡眠衛生指導」や「認知行動療法(CBT-I)」といった非薬物療法を組み合わせ、患者さんが最終的に薬に頼らずとも快適な睡眠を得られる状態(治療のゴール)を目指します。

つまり、睡眠導入剤は「不眠を根本から治す魔法の薬」ではなく、「つらい不眠症状を和らげ、心身を休ませながら、根本的な解決策に取り組むための時間とエネルギーを確保するための心強いサポーター」と捉えるのが適切です。この認識を持つことが、睡眠導入剤と正しく、そして安全に付き合っていくための第一歩となります。

【作用時間別】睡眠導入剤の種類と不眠タイプ

睡眠導入剤を選択する上で最も重要な指標の一つが「作用時間」です。作用時間とは、薬を服用してから体内で効果を発揮し、その効果が消失するまでのおおよその時間を示します。専門的には、薬の血中濃度が最も高くなった時から半分に下がるまでの時間を示す「血中濃度半減期(T1/2)」が目安とされます。

この作用時間の長さによって、睡眠導入剤は大きく4つのタイプに分類されます。それぞれのタイプは、得意とする不眠症状が異なるため、自分の不眠タイプに合った作用時間の薬を選ぶことが、効果を最大化し、副作用を最小限に抑える鍵となります。

ここでは、作用時間別に分類した睡眠導入剤の種類と、それぞれがどのような不眠タイプに適しているのかを詳しく解説します。

| 作用時間タイプ | 血中濃度半減期(目安) | 特徴 | 適した不眠タイプ |

|---|---|---|---|

| 超短時間作用型 | 2~4時間 | 効果の発現が非常に速く、作用が短時間で消失する。 | 入眠障害 |

| 短時間作用型 | 6~10時間 | 効果の発現が速く、睡眠前半をカバーする。 | 入眠障害、軽度の中途覚醒 |

| 中間作用型 | 20~24時間 | 効果が比較的長く持続し、睡眠全体を安定させる。 | 中途覚醒、早朝覚醒 |

| 長時間作用型 | 24時間以上 | 終夜にわたり効果が持続する。日中の抗不安効果も。 | 早朝覚醒、熟眠障害、日中の不安が強い場合 |

超短時間作用型(寝つきが悪いタイプ向け)

超短時間作用型は、その名の通り、服用後の効果発現が非常に速く、作用の持続時間が最も短いタイプの睡眠導入剤です。血中濃度半減期は、おおよそ2~4時間とされています。

このタイプの最大のメリットは、「寝たい」と思った時にすぐに効果を発揮し、翌朝には薬の成分が体内にほとんど残らない点にあります。そのため、翌日の眠気やだるさといった「持ち越し効果」が起こりにくいのが特徴です。

この特性から、超短時間作用型は、布団に入ってもなかなか寝付けない「入眠障害」に悩む方に最も適しています。 逆に、作用時間が短いため、夜中や朝方に目が覚めてしまう「中途覚醒」や「早朝覚醒」に対しては、効果が十分に持続しない場合があります。

一方で、注意点もあります。効果の切れ味が良すぎるために、服用後に活動していると、その間の記憶が曖昧になる「健忘」という副作用が起こりやすいとされています。そのため、超短時間作用型の薬を服用した後は、寄り道せずにすぐに床に就くことが鉄則です。また、急に中断すると、かえって眠れなくなる「反跳性不眠」が起こる可能性も指摘されています。代表的な薬の一般名には、ゾルピデム酒石酸塩やエスゾピクロン(一部の用量)などがあります。

短時間作用型(寝つきが悪く、夜中に目が覚めるタイプ向け)

短時間作用型は、超短時間作用型と同様に効果発現が速いものの、作用の持続時間が少し長く、6~10時間程度とされる睡眠導入剤です。

このタイプは、寝つきを良くする効果(入眠改善効果)に加えて、睡眠の前半から中盤にかけて効果が持続するため、「寝つきが悪く、かつ夜中に1~2回目が覚めてしまう」といった、入眠障害と軽度の中途覚醒を併せ持つタイプの不眠に効果的です。

超短時間作用型に比べると、翌朝への持ち越し効果が若干現れる可能性はありますが、中間作用型や長時間作用型よりはそのリスクは低いとされています。入眠と睡眠維持の両方にバランス良くアプローチできるため、比較的多くの不眠症状に対応しやすいタイプと言えるでしょう。

ただし、超短時間作用型と同様に、服用後の行動には注意が必要であり、依存性や反跳性不眠のリスクもゼロではありません。医師の指示に従い、適切な用量を守ることが重要です。代表的な薬の一般名には、ブロチゾラムやリルマザホン塩酸塩水和物などがあります。

中間作用型(夜中や朝方に目が覚めるタイプ向け)

中間作用型は、作用の持続時間が20~24時間程度と比較的長く、睡眠全体を安定させる効果が期待できる睡眠導入剤です。

このタイプの薬は、効果の発現は超短時間型や短時間型に比べてやや穏やかですが、一度効果が現れると長時間持続します。そのため、寝つきはそれほど悪くないものの、夜中に何度も目が覚めてしまう「中途覚醒」や、明け方に目が覚めて二度寝できない「早朝覚醒」に悩む方に適しています。

睡眠の後半までしっかりと効果が続くため、深い睡眠を維持し、睡眠の質を高める助けとなります。また、抗不安作用を併せ持つ薬も多く、不安感が強くて眠りが浅くなっている場合にも有効なことがあります。

しかし、作用時間が長いことの裏返しとして、翌日の午前中まで薬の効果が残ってしまう「持ち越し効果」が起こりやすいというデメリットがあります。翌日に眠気やふらつき、集中力の低下などを感じる場合は、医師に相談して薬の種類の変更や減量を検討する必要があります。特に、自動車の運転や危険な機械の操作を行う方は、細心の注意が求められます。代表的な薬の一般名には、フルニトラゼパムやニトラゼパムなどがあります。

長時間作用型(ぐっすり眠れない、早く目が覚めるタイプ向け)

長時間作用型は、作用時間が24時間以上と最も長く、終夜にわたって安定した効果が持続する睡眠導入剤です。

このタイプは、持続的な催眠効果により、「ぐっすり眠った感じがしない」という熟眠障害や、頑固な早朝覚醒に対して高い効果を発揮します。 また、多くの長時間作用型の薬は強い抗不安作用も持っているため、日中も不安や緊張が強く、その影響で夜も眠れないという悪循環に陥っている場合に選択されることがあります。

日中の不安感を和らげつつ、夜の睡眠を確保するという二つの目的で使われることもありますが、その分、副作用への注意が最も必要となるタイプです。

最大の注意点は、持ち越し効果が最も強く現れやすいことです。日中の強い眠気や、筋弛緩作用によるふらつき・転倒のリスクが他のタイプに比べて高くなります。特に高齢者の場合、夜間にトイレに立った際の転倒から骨折につながるケースもあるため、処方は慎重に検討されます。薬の成分が体内に蓄積しやすいため、連用する際には医師による厳密な管理が不可欠です。代表的な薬の一般名には、クアゼパムやフルラゼパム塩酸塩などがあります。

このように、睡眠導入剤は作用時間によって得意な不眠タイプが異なります。自身の悩みが「寝つき」なのか、「睡眠の維持」なのかを正しく把握し、医師に伝えることが、最適な薬物治療への第一歩となります。

【作用の仕組み別】睡眠導入剤の種類と特徴

睡眠導入剤は、作用時間だけでなく、脳のどの部分にどのように働きかけるかという「作用の仕組み(作用機序)」によっても分類されます。この作用機序の違いは、薬の効果の現れ方や副作用の種類に大きく関わっており、近年の創薬の進歩を反映しています。

かつては「ベンゾジアゼピン(BZ)系」が主流でしたが、現在では副作用を軽減し、より自然な眠りに近づけることを目指した新しいタイプの薬が登場しています。作用機序を理解することで、なぜその薬が処方されたのか、どのような点に注意すべきかをより深く理解できます。

ここでは、代表的な4つの系統について、その仕組みと特徴を解説します。

| 作用機序による分類 | 作用の仕組み(メカニズム) | 主な特徴 |

|---|---|---|

| ベンゾジアゼピン(BZ)系 | GABAの働きを全般的に強め、脳の活動を抑制する。 | 催眠作用に加え、抗不安・筋弛緩作用も強い。効果は強力だが、依存性やふらつきなどの副作用に注意が必要。 |

| 非ベンゾジアゼピン(非BZ)系 | GABAの働きを、より催眠作用に特化して強める。 | 催眠作用に選択的。BZ系に比べ筋弛緩作用や抗不安作用が弱く、ふらつきや依存性のリスクが軽減されている。 |

| メラトニン受容体作動薬 | 体内時計を司るホルモン「メラトニン」の受容体を刺激する。 | 生理的な睡眠リズムを整え、自然な眠りを誘う。依存性が極めて低く、安全性が高い。 |

| オレキシン受容体拮抗薬 | 覚醒を維持する物質「オレキシン」の働きをブロックする。 | 「眠らせる」のではなく「覚醒を止める」。依存性が少なく、中途覚醒にも効果的。 |

ベンゾジアゼピン(BZ)系

ベンゾジアゼピン(BZ)系は、古くから睡眠導入剤や抗不安薬として広く使用されてきた歴史のある薬です。

その作用機序は、脳内で精神を安定させる働きを持つ抑制性の神経伝達物質「GABA(ギャバ)」の作用を増強することに基づいています。脳内にはGABAが結合する「GABA-A受容体」という受け皿があり、BZ系の薬はこの受容体に結合することで、GABAが脳の興奮を抑える力を強力にサポートします。その結果、脳全体の活動が鎮静化され、眠気が引き起こされます。

BZ系の特徴は、催眠作用だけでなく、①抗不安作用、②筋弛緩作用(筋肉の緊張をほぐす)、③抗けいれん作用といった複数の作用を併せ持っている点です。このため、不安や緊張が強くて眠れない場合には高い効果を発揮します。

しかし、この幅広い作用がデメリットにも繋がります。筋弛緩作用は、特に高齢者において夜間のふらつきや転倒のリスクを高めます。また、長期間の使用により、薬がないと眠れなくなる「依存性」や、薬を急にやめた際に不眠が悪化したり不安感が強まったりする「離脱症状」のリスクが他の系統に比べて高いことが知られています。このため、現在では、その使用は必要最小限にとどめ、漫然とした長期処方は避けるべきとされています。

非ベンゾジアゼピン(非BZ)系

非ベンゾジアゼピン(非BZ)系は、BZ系の副作用を軽減する目的で開発された比較的新しい世代の薬です。

作用機序はBZ系と似ており、同じくGABA-A受容体に作用してGABAの働きを強めます。しかし、決定的な違いは、GABA-A受容体の中でも特に催眠作用に深く関わるサブタイプ(ω1受容体)に選択的に作用する点です。

この選択性により、非BZ系は、抗不安作用や筋弛緩作用を極力抑えつつ、催眠作用に特化した効果を発揮します。その結果、BZ系に比べて、翌日の眠気やふらつき、転倒といった副作用のリスクが低減されています。また、依存性についても、BZ系よりは形成されにくいと考えられています。

主に超短時間作用型や短時間作用型に分類される薬が多く、特に入眠障害の改善に広く用いられています。ただし、副作用が全くないわけではなく、服用後の記憶がなくなる「健忘」や、夢遊病のような症状(睡眠時随伴症)が報告されることもあります。BZ系からの改良版と位置づけられますが、依存性のリスクがゼロではないため、やはり医師の指導のもとで適切に使用する必要があります。

メラトニン受容体作動薬

メラトニン受容体作動薬は、これまで紹介したGABAに作用する薬とは全く異なるアプローチをとる睡眠導入剤です。

私たちの体には、約24時間周期で心身の状態を変化させる「体内時計(概日リズム)」が備わっています。この体内時計を調整する重要な役割を担っているのが、「メラトニン」という睡眠ホルモンです。メラトニンは、夜になると脳の松果体から分泌され、その信号が脳の視交叉上核にあるメラトニン受容体に伝わることで、心身が休息モードに切り替わり、自然な眠気が訪れます。

メラトニン受容体作動薬は、この体内時計の仕組みを利用し、メラトニン受容体を直接刺激することで、生理的な睡眠リズムを整え、眠りへと導きます。

この薬の最大の特徴は、依存性や乱用のリスクが極めて低いことです。また、ふらつきや健忘といった副作用もほとんどなく、安全性が非常に高いとされています。無理やり脳の活動を抑制するのではなく、あくまで体内時計に働きかけて自然な眠りを促すため、睡眠の質(睡眠構築)を乱しにくいのもメリットです。

一方で、BZ系のような即効性や強力な催眠作用は期待できません。効果を実感するまでに数週間かかる場合もあり、継続的な服用によって徐々に睡眠リズムを正常化させていくタイプの薬です。加齢などによってメラトニンの分泌が低下している高齢者の不眠や、交代勤務、時差ボケなどで生活リズムが乱れている場合の不眠症治療に適しています。

オレキシン受容体拮抗薬

オレキシン受容体拮抗薬は、現在最も新しいタイプの睡眠導入剤であり、これもまた独自のアプローチをとります。

脳内には「オレキシン」という覚醒を維持するために働く神経伝達物質が存在します。日中、私たちが活動的に過ごせるのは、このオレキシンが脳全体に「起き続けなさい」という指令を出し続けているからです。不眠症の患者さんの中には、夜になってもこのオレキシンの働きが過剰に続いているために、脳が覚醒状態から抜け出せない人がいると考えられています。

オレキシン受容体拮抗薬は、このオレキシンの信号を受け取る受容体をブロック(拮抗)することで、脳の過剰な覚醒状態を抑制し、覚醒から睡眠へのスムーズな移行を促します。

この薬のコンセプトは、従来の薬のように「強制的に眠らせる(脳を抑制する)」のではなく、「覚醒システムをオフにする」という、より自然な睡眠の仕組みに近いものです。このため、依存性が少なく、離脱症状も起こりにくいとされています。また、入眠障害だけでなく、睡眠の維持にも効果があり、特に中途覚醒の改善に有効性が示されています。

副作用としては、悪夢を見ることが報告されています。まだ新しい薬であるため、長期的な安全性についてはデータが蓄積されている段階ですが、依存性のリスクが低いことから、睡眠薬治療の新たな選択肢として期待されています。

睡眠導入剤の「強さ」は何で決まる?

「この薬は強いですか?」「もっと強い薬はありませんか?」というのは、診察室でよく聞かれる質問の一つです。多くの人が、睡眠導入剤の「強さ」を気にしますが、実はこの「強さ」という言葉は非常に曖昧で、一概に序列をつけられるものではありません。

睡眠導入剤の強さは、単一の指標で決まるのではなく、複数の要素が複雑に絡み合って、使用者個人の「体感」として現れます。強い薬が必ずしも良い薬とは限らず、むしろ副作用のリスクを高める可能性もあります。最も重要なのは、強さの序列を知ることではなく、自分にとって「最適な薬」を見つけることです。

では、睡眠導入剤の「強さ」を構成する要素とは何でしょうか。主に以下の4つの観点から考えることができます。

- 力価(りきか/potency)

力価とは、薬理学の用語で、「どれだけ少ない量で効果を発揮できるか」を示す指標です。例えば、薬Aが1mgで効果を発揮し、薬Bが10mgで同じ効果を発揮する場合、「薬Aは薬Bよりも力価が高い」と言えます。

しかし、これはあくまで「少ない量で効く」ことを意味するだけであり、力価が高いことが、必ずしも催眠効果の最大値(効き目の強さ)が強いことを意味するわけではありません。 医師は、この力価を考慮して適切な服用量を決定します。患者さんが「力価が高い=強い薬」と誤解し、自己判断で量を調整するのは非常に危険です。 - 作用時間と効果のシャープさ

「【作用時間別】睡眠導入剤の種類」で解説した通り、薬にはそれぞれ異なる作用時間があります。特に、超短時間作用型のように、服用後すぐに血中濃度がピークに達し、急速に効果が現れる薬は、使用者にとって「効き目がシャープで強い」と感じられやすい傾向があります。

一方で、長時間作用型のように、効果が穏やかに現れて長く持続する薬は、体感としての「強さ」は感じにくいかもしれません。しかし、睡眠を維持する力はこちらの方が上です。このように、作用時間の特性によって、体感的な「強さ」の印象は大きく変わります。 - 作用機序(メカニズム)

「【作用の仕組み別】睡眠導入剤の種類」で解説した作用機序も、強さの体感に大きく影響します。

GABA系(ベンゾジアゼピン系、非ベンゾジアゼピン系)の薬は、脳の活動を直接的に抑制するため、効果が分かりやすく「強い」と感じられることが多くあります。

一方、メラトニン受容体作動薬やオレキシン受容体拮抗薬は、体内時計や覚醒システムといった、より生理的な仕組みに働きかけるため、効果の現れ方がマイルドで「自然な眠気」として感じられます。これを「効き目が弱い」と感じる人もいれば、「体に合っている」と感じる人もいます。 - 個人差(体質、年齢、不眠の原因など)

これが最も重要な要素かもしれません。薬の効果の感じ方は、人それぞれ全く異なります。- 年齢: 高齢者は、肝臓や腎臓での薬の代謝・排泄機能が低下しているため、少ない量でも薬が効きすぎたり、体内に残りやすくなったりします。

- 体格・体重: 体重が軽い人は、同じ量でも血中濃度が上がりやすく、効果が強く出ることがあります。

- 肝機能・腎機能: これらの機能が低下していると、薬の分解や排泄が遅れ、作用が強く長く続いてしまう可能性があります。

- 不眠の原因: ストレスによる一時的な不眠と、うつ病に伴う慢性的な不眠とでは、薬の効き方も異なります。

- プラセボ効果: 「この薬はよく効く」という期待感(プラセボ効果)が、実際の効果を増強することもあります。

結論として、睡眠導入剤の「強さ」に絶対的なものさしはありません。ある人にとっては「最強の薬」が、別の人にとっては「副作用が強いだけで合わない薬」になることも珍しくないのです。 したがって、大切なのは「強い薬を求める」ことではなく、「自分の不眠タイプ、体質、生活スタイルに最も合った薬を、専門家である医師と一緒に見つけていく」という姿勢です。効き目が不十分だと感じたり、副作用が気になったりした場合は、自己判断せず、必ず処方医に相談しましょう。

知っておくべき睡眠導入剤の主な副作用

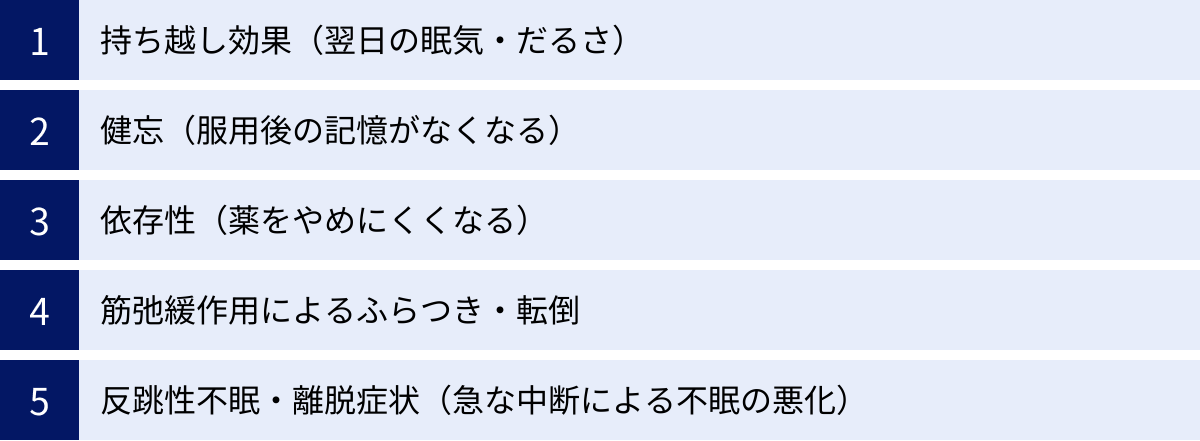

睡眠導入剤は、不眠のつらい症状を和らげる上で非常に有効な薬ですが、一方で、どのような薬にも副作用のリスクは伴います。副作用を正しく理解し、その兆候に気づくことは、安全な薬物治療を続ける上で不可欠です。

幸いなことに、ほとんどの副作用は、薬の量を調整したり、種類を変更したりすることで対処可能です。ここでは、睡眠導入剤で起こりうる代表的な副作用について、その原因と対策を詳しく解説します。

持ち越し効果(翌日の眠気・だるさ)

持ち越し効果(hangover)は、睡眠導入剤の副作用の中で最もよく見られるものの一つです。これは、服用した薬の作用が翌朝、あるいは日中まで残ってしまい、眠気、倦怠感、頭重感、集中力の低下といった症状が現れることを指します。

特に、中間作用型や長時間作用型のように、薬の成分が体から消失するまでに時間がかかるタイプの薬で起こりやすいとされています。また、高齢者や肝機能が低下している人は、薬の代謝が遅れるため、作用時間が短いタイプの薬でも持ち越し効果が現れることがあります。

この状態では、日中の活動に支障をきたすだけでなく、自動車の運転や機械の操作を行う際に事故に繋がる危険性も高まります。もし、朝起きるのがつらかったり、日中に強い眠気を感じたりするようであれば、それは薬が効きすぎているサインかもしれません。我慢せずに、処方医に相談し、より作用時間の短い薬への変更や、用量の調整を検討してもらいましょう。

健忘(服用後の記憶がなくなる)

健忘とは、薬を服用してから眠りにつくまでの間の出来事を、後になって思い出せなくなる症状です。専門的には「前向性健忘」と呼ばれます。例えば、「薬を飲んだ後、家族と電話で話したはずなのに、全く内容を覚えていない」「夜中に何かを食べた形跡があるが、記憶がない」といったケースがこれにあたります。

この副作用は、薬の効果が急速かつ強力に現れる、超短時間作用型の薬で比較的見られやすいとされています。また、アルコールと一緒に服用すると、このリスクは著しく高まります。

健忘を防ぐための最も重要な対策は、「薬を服用したら、他のことは何もせず、すぐに布団に入る」ことです。就寝直前の服薬を徹底することで、記憶がなくなる時間帯を睡眠中に限定し、生活上のトラブルを避けることができます。もし健忘が頻繁に起こるようであれば、それは薬が強すぎるか、体に合っていない可能性があります。速やかに医師に相談してください。

依存性(薬をやめにくくなる)

依存性は、睡眠導入剤に関して多くの人が懸念する副作用です。依存には、「身体的依存」と「精神的依存」の二つの側面があります。

- 身体的依存: 長期間薬を服用し続けることで、体がその状態に慣れてしまい、薬がないと眠れない状態になること。急に薬をやめると、後述する離脱症状が現れます。

- 精神的依存: 「薬がないと眠れないのではないか」という強い不安感から、薬を手放せなくなる状態。効果がなくなってきても、お守りのように服用を続けてしまいます。

依存のリスクは、特にベンゾジアゼピン(BZ)系の薬で高いとされています。依存を形成しないためには、「医師の指示通りの用法・用量を厳守すること」「自己判断で量を増やしたり、長期間漫然と使用したりしないこと」が極めて重要です。

近年では、メラトニン受容体作動薬やオレキシン受容体拮抗薬など、依存性のリスクが非常に低い新しいタイプの薬も登場しています。依存が心配な場合は、これらの薬への変更が可能か、医師に相談してみるのも良いでしょう。

筋弛緩作用によるふらつき・転倒

一部の睡眠導入剤、特にベンゾジアゼピン(BZ)系の薬は、催眠作用と同時に筋肉の緊張を緩める「筋弛緩作用」を持っています。この作用により、足元がふらついたり、ろれつが回りにくくなったりすることがあります。

特に注意が必要なのは、夜中にトイレなどで目が覚めて起き上がった時です。まだ薬の効果が残っている状態で歩き出すと、バランスを崩して転倒し、打撲や骨折などの大怪我につながる危険性があります。高齢者の場合、大腿骨の骨折は寝たきりの原因にもなり得るため、このリスクは決して軽視できません。

対策としては、筋弛緩作用の弱い非ベンゾジアゼピン系や、その他の系統の薬(メラトニン受容体作動薬など)への変更を医師と相談することが第一です。また、就寝環境を整え、ベッドからトイレまでの動線に障害物を置かない、フットライトなどで足元を照らすといった工夫も転倒予防に有効です。

反跳性不眠・離脱症状(急な中断による不眠の悪化)

長期間にわたって睡眠導入剤を服用していた人が、自己判断で突然服用を中止すると、治療を始める前よりもかえって強い不眠に陥ることがあります。これを「反跳性不眠(はんちょうせいふみん)」と呼びます。

これは、薬によって抑制されていた脳の機能が、急に抑制から解放されることで、逆に過剰に興奮してしまうために起こる現象です。特に、作用時間が短く、効果の切れ味が良い薬ほど、反跳性不眠が起こりやすいとされています。

さらに、反跳性不眠に加えて、不安感、焦燥感、頭痛、吐き気、発汗、手の震えといった、さまざまな心身の不快な症状が現れることがあり、これらを総称して「離脱症状」と言います。

これらのつらい症状を避けるためには、薬をやめたいと思ったら、必ず医師に相談することが絶対条件です。 医師は、薬の量を少しずつ段階的に減らしていく「漸減法」など、安全な方法で減薬・断薬を進めてくれます。自己判断による急な中断は、不眠を悪化させ、治療を長引かせる原因になることを肝に銘じておきましょう。

処方される睡眠導入剤と市販の睡眠改善薬の違い

「眠れない時、病院に行くのはハードルが高いから、まずはドラッグストアの薬で試してみよう」と考える方もいるかもしれません。しかし、医療機関で処方される「睡眠導入剤」と、ドラッグストアなどで購入できる「睡眠改善薬」は、全くの別物です。 この違いを正しく理解しておくことは、適切な対処のために非常に重要です。

両者の最も大きな違いは、その目的と主成分、そして作用の仕組みにあります。

| 項目 | 処方される睡眠導入剤(睡眠薬) | 市販の睡眠改善薬 |

|---|---|---|

| 分類 | 医療用医薬品 | 一般用医薬品(OTC医薬品) |

| 対象とする症状 | 不眠症(医師の診断に基づく慢性的な不眠) | 一時的な不眠症状(神経の高ぶり、ストレス、時差ボケなど) |

| 主な有効成分 | BZ系、非BZ系、メラトニン受容体作動薬、オレキシン受容体拮抗薬など | 抗ヒスタミン薬(ジフェンヒドラミン塩酸塩など) |

| 作用の仕組み | 脳の睡眠・覚醒中枢に直接作用し、眠りを積極的に誘発・維持する。 | アレルギー反応を抑える薬の「副作用」である眠気を利用する。 |

| 効果 | 比較的強く、持続的。不眠のタイプに合わせて調整可能。 | 比較的マイルドで、一時的。 |

| 入手方法 | 医師の診察と処方箋が必須。 | 薬剤師または登録販売者のいるドラッグストアなどで購入可能。 |

| 注意点 | 依存性、健忘、持ち越し効果などの副作用に注意が必要。医師の管理下で使用する。 | 連用は不可。緑内障、前立腺肥大症の人は使用禁忌。日中の眠気や口の渇きが出やすい。 |

処方される「睡眠導入剤」は、前述の通り、不眠症という病気の治療を目的としています。ベンゾジアゼピン系やオレキシン受容体拮抗薬など、脳の睡眠と覚醒を司る中枢に直接働きかける成分が用いられ、医師が患者一人ひとりの症状に合わせて薬の種類や量を細かく調整します。その効果は比較的強力ですが、依存性などの副作用リスク管理のため、専門家である医師の監督下での使用が絶対条件となります。

一方、市販の「睡眠改善薬」の主成分は、「ジフェンヒドラミン塩酸塩」などの抗ヒスタミン薬です。これは、もともと風邪薬やアレルギー性鼻炎の薬、乗り物酔いの薬などに含まれている成分です。抗ヒスタミン薬には、アレルギー症状の原因となるヒスタミンの働きを抑える作用がありますが、脳内では覚醒を促す役割も担っているヒスタミンをブロックするため、その「副作用」として眠気が生じます。市販の睡眠改善薬は、この眠くなる副作用を主作用として利用したものです。

したがって、市販薬は脳の睡眠中枢に直接働きかけるわけではなく、あくまでも一時的な神経の高ぶりや心配事などによる「軽度で一過性の不眠症状」を緩和するためのものと位置づけられています。慢性的な不眠症を根本から治療する力はありません。

市販の睡眠改善薬を使用する際には、いくつかの重要な注意点があります。

- 連用しない: 製品の添付文書には「2~3回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること」と明記されていることがほとんどです。漫然と使い続けるべきではありません。

- 特定の疾患がある人は使用禁忌: 抗ヒスタミン薬には、眼圧を上昇させたり、尿の出を悪くしたりする「抗コリン作用」があります。そのため、緑内障や前立腺肥大症の診断を受けている人は、症状を悪化させる危険があるため使用できません。

- 副作用: 翌日への眠気の持ち越しや、口の渇き、排尿困難などの副作用が現れることがあります。

結論として、寝つきが悪い、眠りが浅いといった症状が2週間以上続くような「慢性的な不眠」に悩んでいる場合は、自己判断で市販薬を使い続けるのではなく、必ず医療機関を受診してください。 専門医による適切な診断と、個々の症状に合わせた「睡眠導入剤」の処方、そして生活習慣の改善指導を受けることが、不眠解消への最も確実で安全な道です。

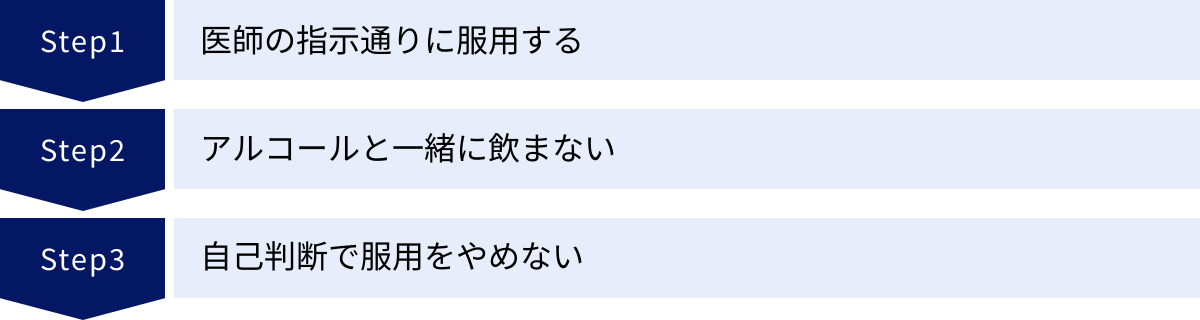

睡眠導入剤を服用する際の3つの注意点

睡眠導入剤は、医師の指導のもとで正しく使えば、つらい不眠を改善する強力な味方となります。しかし、その効果を最大限に引き出し、副作用のリスクを最小限に抑えるためには、患者さん自身が守るべきいくつかの重要なルールがあります。ここでは、安全な服用のために絶対に守ってほしい3つの注意点を解説します。

① 医師の指示通りに服用する

これは、薬物治療における最も基本的かつ重要な原則です。処方された薬は、必ず医師や薬剤師から指示された用法・用量を厳守してください。

「今日は特に寝付けないから2錠飲んでしまおう」「昨日の薬が残っているから、半分だけ飲もう」といった自己判断による用量の変更は、絶対にやめてください。量を増やせば、予期せぬ強い副作用(過鎮静、記憶障害、呼吸抑制など)が現れる危険性が高まります。逆に、不十分な量では効果が得られず、不眠の改善が遅れてしまいます。

また、服用するタイミングも重要です。多くの睡眠導入剤は「就寝直前」に服用するよう指示されます。これは、服用後すぐに効果が現れ始めるため、飲んだ後にテレビを見たり、家事をしたりしていると、ふらついて転倒したり、その間の記憶がなくなったり(健忘)するリスクがあるからです。「薬を飲んだら、すぐにベッドに入る」という習慣を徹底しましょう。

もし、現在の用量で効果が不十分だと感じたり、副作用がつらいと感じたりした場合は、次の診察時に必ずその旨を医師に伝えてください。医師はあなたの状態に合わせて、最適な処方を再検討してくれます。

② アルコールと一緒に飲まない

睡眠導入剤とアルコール(お酒)の併用は、極めて危険であり、絶対に避けるべきです。 これは「少しだけなら大丈夫」といった例外のない、絶対的なルールと認識してください。

睡眠導入剤もアルコールも、どちらも脳の働きを抑制する「中枢神経抑制作用」を持っています。この二つを同時に摂取すると、互いの作用が予期せぬ形で増強され(相乗効果)、非常に危険な状態を引き起こす可能性があります。

具体的には、以下のようなリスクが飛躍的に高まります。

- 過鎮静・呼吸抑制: 脳の抑制が過剰になり、意識が朦朧としたり、呼吸が浅く、弱くなったりすることがあります。最悪の場合、呼吸が停止し、命に関わる事態も起こり得ます。

- 記憶障害(健忘): 薬単独でも起こりうる健忘が、より高い頻度で、より重篤な形で現れやすくなります。服用後の行動を全く覚えていないといった事態に陥りかねません。

- 精神運動機能の低下: 判断力や運動能力が著しく低下し、ふらつきによる転倒・骨折のリスクが格段に高まります。また、この状態で自動車を運転すれば、重大な事故を引き起こす原因となります。

- 異常行動: 興奮したり、攻撃的になったりといった、普段では考えられない異常な行動(脱抑制)が現れることがあります。

「寝酒をするとよく眠れる」というのは大きな誤解です。アルコールは寝つきを良くするように感じさせますが、実際には眠りを浅くし、夜中に目が覚めやすくなる(中途覚醒)原因となります。アルコールに頼る睡眠習慣は、睡眠の質を悪化させるだけでなく、睡眠導入剤の治療効果を妨げ、深刻な危険を招く行為であることを、強く認識してください。

③ 自己判断で服用をやめない

不眠の症状が改善し、「もう薬がなくても眠れそうだ」と感じるようになるのは、治療が順調に進んでいる証拠であり、喜ばしいことです。しかし、ここで焦って自己判断で薬の服用をパタッとやめてしまうのは非常に危険です。

長期間服用していた薬を突然中断すると、「反跳性不眠(以前より強い不眠)」や「離脱症状(不安、焦燥感、頭痛など)」といった、つらい症状に見舞われるリスクがあります。これらの症状が出ると、「やはり薬がないとダメなんだ」と精神的に依存してしまい、かえって薬をやめるのが難しくなってしまいます。

睡眠導入剤の減量・中止は、医師があなたの状態を慎重に見極めながら、計画的に進めていく必要があります。薬をやめたいと思ったら、まずはその意思を正直に医師に伝えましょう。 医師は、薬の量を少しずつ減らしたり、服用する間隔を空けたり(隔日服用など)、あるいは作用時間のより長い薬に置き換えてから徐々に減らすといった、安全な中止方法を提案してくれます。

睡眠導入剤の治療は、「薬を飲み始めること」から「安全に薬をやめること」までが一つのプロセスです。 ゴールテープを切るまで、医師という伴走者と一緒に、焦らず着実に進んでいくことが何よりも大切です。

睡眠導入剤のやめ方・減らし方のポイント

睡眠導入剤はつらい不眠症状を和らげる頼もしい存在ですが、多くの人にとっての最終目標は「薬に頼らずに快適な睡眠を得ること」でしょう。薬からの卒業、すなわち減薬・断薬は、治療における重要なステップです。ここでは、その際に押さえておくべき二つの重要なポイントを解説します。

医師と相談しながら少しずつ減らす

睡眠導入剤をやめる際の鉄則は、「自己判断で急にやめず、必ず医師と相談しながら、時間をかけて少しずつ減らしていくこと」です。この方法は「漸減法(ぜんげんほう)」と呼ばれ、反跳性不眠や離脱症状のリスクを最小限に抑えるためのスタンダードなアプローチです。

減薬のプロセスは、患者さん一人ひとりの状態(服用している薬の種類、量、期間、不眠の重症度など)によって異なりますが、一般的には以下のような方法が取られます。

- 減薬の意思を医師に伝える: まずは「薬を減らしていきたい」という自分の気持ちを医師に正直に話すことから始まります。医師はあなたの状態を評価し、減薬を開始するのに適切なタイミングかどうかを判断します。

- 具体的な減薬計画を立てる: 医師と一緒に、無理のないペースで減薬計画を立てます。例えば、「最初の2週間は、今飲んでいる錠剤を半分に割って服用する」「次の2週間は、それをさらに半分にする」あるいは「毎日飲んでいたのを、1日おきにする」といった具体的なステップを決めます。

- 少しずつ、ゆっくりと進める: 減薬のペースは、数週間から数ヶ月単位で考えるのが基本です。焦りは禁物です。「4分の1錠ずつ減らす」「10%ずつ減らす」など、非常にゆっくりとしたペースで進めることも珍しくありません。特に、ベンゾジアゼピン系の薬を長期間服用していた場合は、より慎重に進める必要があります。

- 体調の変化をモニタリングする: 減薬中は、不眠が少しぶり返したり、軽い不安感が出たりすることもあります。そのような体調の変化があれば、我慢せずにすぐに医師に報告しましょう。場合によっては、一時的に減薬のペースを緩めたり、前のステップに戻ったりすることも必要です。

減薬の過程で、作用時間の短い薬から、より作用時間の長い薬に一度置き換えてから減量を開始するという方法が取られることもあります。作用時間の長い薬の方が血中濃度が安定しやすく、離脱症状が出にくいためです。

重要なのは、減薬は一直線に進むとは限らないと理解しておくことです。 少し後退するように感じられても、それは失敗ではありません。医師と密に連携を取りながら、二人三脚で焦らずに取り組む姿勢が、成功への鍵となります。

生活習慣の改善を同時に進める

薬の量を物理的に減らしていくことと同時に、「薬がなくても眠れる心身の土台」を再構築していくことが、減薬・断薬を成功させるためのもう一つの重要な柱です。薬という補助輪を少しずつ外していくためには、自分の力で自転車を漕ぐ力を養う必要があります。そのためのトレーニングが、生活習慣の改善、すなわち「睡眠衛生」の徹底です。

具体的には、後述する「薬だけに頼らない不眠を改善する方法」で詳しく解説するような取り組みを、減薬と並行して、あるいは減薬を開始する前から意識的に実践していくことが極めて重要です。

- 毎日同じ時刻に起きることで、体内時計を強力にリセットする。

- 日中に太陽の光を浴び、適度な運動をすることで、夜の自然な眠気を誘発する。

- 寝室を睡眠に最適な環境(暗く、静かで、快適な温度)に整える。

- 就寝前のリラックスタイムを習慣化し、心身のスイッチをオフにする準備をする。

- カフェインやアルコール、就寝前の食事を控える。

これらの地道な努力が、脳に「薬がなくても大丈夫だ」と学習させ、睡眠に対する自信を取り戻すことに繋がります。薬を減らすという「引き算」と、眠る力を高めるという「足し算」を同時に行うこと。 この両輪がうまく噛み合った時、スムーズで持続可能な薬からの卒業が見えてきます。医師も、薬物療法と並行して、これらの生活指導を必ず行います。積極的に取り組み、自分の眠る力を信じて育てていきましょう。

薬だけに頼らない不眠を改善する方法

睡眠導入剤は不眠治療の有効な選択肢ですが、薬だけに頼るのではなく、不眠の根本的な原因にアプローチすることが、長期的な解決には不可欠です。ここでは、薬物療法と並行して、あるいは薬からの卒業を目指すために実践したい、非薬物療法による不眠改善のアプローチを4つ紹介します。

睡眠環境を整える

快適な睡眠のためには、寝室が「ぐっすり眠るための場所」として最適化されていることが重要です。意外と見落としがちな睡眠環境を見直してみましょう。

- 光のコントロール: 眠りを誘うホルモン「メラトニン」は、暗い環境で分泌が促進されます。 寝室は遮光カーテンなどを利用して、できるだけ真っ暗にしましょう。フットライトなど、安全確保のための最小限の明かりは問題ありません。逆に、就寝1〜2時間前からは、スマートフォンやパソコン、テレビなどの強い光(特にブルーライト)を浴びるのを避けることが重要です。ブルーライトはメラトニンの分泌を抑制し、脳を覚醒させてしまいます。

- 音の管理: 時計の秒針の音や、外の交通騒音など、些細な物音が睡眠を妨げることがあります。耳栓を使ったり、単調な音で他の騒音をかき消す「ホワイトノイズマシン」を活用したりするのも良い方法です。

- 温度と湿度: 快適な睡眠のためには、寝室の温度と湿度を適切に保つことが大切です。一般的に、夏場は25~26℃、冬場は22~23℃、湿度は年間を通じて50~60%程度が快適とされています。季節に合わせて、エアコンや加湿器・除湿器を上手に使いましょう。

- 寝具の見直し: 体に合わないマットレスや枕は、寝心地の悪さだけでなく、肩こりや腰痛の原因にもなり、睡眠の質を低下させます。硬さや高さなど、自分に合ったものを選ぶことが重要です。

日中の過ごし方を見直す

夜の良質な睡眠は、実は日中の過ごし方によって作られます。体内時計を整え、適度な疲労感を得ることが、夜の自然な眠気に繋がります。

- 起床時間を一定にする: 最も強力に体内時計を整えるのは、休日も含めて毎日同じ時刻に起きることです。 たとえ前の日にあまり眠れなくても、いつもの時間に起きて朝日を浴びることで、乱れたリズムがリセットされます。

- 朝の光を浴びる: 起床後、太陽の光を15~30分ほど浴びると、メラトニンの分泌が止まり、体内時計がリセットされます。これにより、約14~16時間後に再びメラトニンが分泌され始め、夜の眠気へと繋がります。

- 日中の活動と運動: 日中に活動的に過ごし、適度な運動を習慣にすると、心地よい疲労感が得られ、夜の寝つきが良くなり、深い睡眠が増えます。ウォーキングや軽いジョギングなどの有酸素運動を、夕方までに行うのが効果的です。ただし、就寝直前の激しい運動は、交感神経を興奮させてしまうため逆効果です。

- 食事のタイミング: 朝食をしっかり食べることは、体内時計を始動させる上で重要です。夕食は、胃腸の活動が睡眠を妨げないよう、就寝の3時間前までには済ませるのが理想です。

- 昼寝のとり方: 日中に眠気を感じた場合、午後3時より前に、20~30分程度の短い昼寝をとるのは効果的です。しかし、それ以上の長い昼寝や、夕方以降の昼寝は、夜の睡眠を妨げる原因になるため避けましょう。

ストレスを上手に解消する

ストレスや不安、考え事は、交感神経を優位にし、心身を緊張・興奮状態にさせるため、不眠の大きな原因となります。自分に合ったリラクゼーション法を見つけ、就寝前に心身のスイッチをオフにする習慣をつけましょう。

- 入浴: 就寝の90分ほど前に、38~40℃程度のぬるめのお湯に15~20分ほど浸かると、体の深部体温が一旦上昇し、その後、体温が下がる過程で自然な眠気が訪れます。

- リラクゼーション法: 腹式呼吸(ゆっくりと鼻から息を吸い、口から吐き出す)、漸進的筋弛緩法(体の各部位の筋肉に力を入れてから緩めることを繰り返す)、瞑想、ヨガなどは、副交感神経を優位にし、心身をリラックスさせるのに非常に効果的です。

- 心地よい刺激: 穏やかな音楽を聴く、アロマオイル(ラベンダーなど)の香りを楽しむ、好きな本を読む(ただし興奮する内容は避ける)など、自分が「心地よい」と感じる時間を過ごすことが大切です。

- 悩み事の整理: 寝床の中で悩み事を考え始めると、脳が覚醒してしまいます。寝る前に、心配事や明日のタスクなどを紙に書き出す「ジャーナリング」を行うと、頭の中が整理され、安心して眠りにつきやすくなります。

不眠症のための認知行動療法(CBT-I)を知る

薬物療法と並んで、不眠症の標準的な治療法として確立されているのが「認知行動療法(Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia: CBT-I)」です。CBT-Iは、不眠につながる不適切な考え方(認知)の癖や、睡眠を妨げる行動習慣を修正していくための心理療法です。

薬物療法に比べて即効性はありませんが、その効果は同等かそれ以上であり、治療終了後も効果が持続しやすいという大きなメリットがあります。参照:厚生労働省 e-ヘルスネット

CBT-Iは、主に以下の要素を組み合わせて行われます。

- 睡眠衛生教育: これまで述べてきた、睡眠環境や生活習慣に関する正しい知識を学び、実践します。

- 刺激制御法: 「ベッド・寝室=眠れない場所」という誤った条件付けを解消するためのアプローチです。眠気を感じてから床に就き、15~20分経っても眠れなければ一度ベッドから出る、といったルールを設けます。

- 睡眠時間制限法: あえてベッドで過ごす時間(床上時間)を、実際に眠れている時間まで短縮します。これにより、睡眠が凝縮され、睡眠効率(ベッドにいる時間のうち、実際に眠っている時間の割合)が高まります。睡眠効率が改善したら、少しずつ床上時間を延ばしていきます。

- 認知療法: 「8時間眠らなければダメだ」「今夜も眠れなかったらどうしよう」といった、睡眠に対する非現実的な期待や破局的な考え方(認知の歪み)を見つけ出し、より現実的で柔軟な考え方に修正していきます。

CBT-Iは、専門のカウンセラーや医師の指導のもとでプログラムとして受けるのが最も効果的ですが、そのエッセンスを自分で学び、実践することも不眠改善の大きな助けとなります。

睡眠導入剤に関するよくある質問

ここでは、睡眠導入剤に関して多くの人が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。

睡眠導入剤はどの病院・診療科で処方されますか?

睡眠導入剤の処方は、主に以下の診療科で行われています。

- 精神科・心療内科: 不眠症の治療を専門とする診療科です。うつ病や不安障害など、他の精神疾患が不眠の原因となっている場合も多いため、最も専門的な診断と治療が受けられます。不眠が長期間続いている場合や、気分の落ち込みなど他の症状も伴う場合は、まず精神科や心療内科を受診することをお勧めします。

- 内科・かかりつけ医: 多くの睡眠導入剤は、内科でも処方してもらうことが可能です。まずは身近なかかりつけの医師に相談してみるのも良いでしょう。かかりつけ医は、睡眠時無呼吸症候群やレストレスレッグス症候群など、不眠の原因となりうる身体的な疾患がないかをスクリーニングし、必要であれば専門医へ紹介してくれます。

まずは、話しやすいかかりつけの医師に相談し、必要に応じて専門の診療科を紹介してもらうという流れがスムーズです。

服用後、どのくらいで効果が現れますか?

服用してから効果が現れるまでの時間は、薬の種類によって大きく異なります。

- 超短時間作用型・短時間作用型: これらの薬は即効性を重視して作られており、一般的に服用後15分~30分程度で眠気を感じ始めます。そのため、服用後は速やかに床に就く必要があります。

- 中間作用型・長時間作用型: 効果の発現は、短時間作用型に比べてやや穏やかで、30分~1時間程度かかる場合があります。

- メラトニン受容体作動薬: この薬は、体内時計のリズムを整えることで効果を発揮するため、BZ系のような即効性はありません。継続的に服用することで、数日から数週間かけて徐々に寝つきや睡眠の質が改善していきます。

- オレキシン受容体拮抗薬: 服用後、比較的速やかに効果が現れ始めますが、その効果の感じ方には個人差があります。

個々の薬の具体的な作用発現時間については、処方を受けた際に医師や薬剤師に確認するのが最も確実です。

睡眠導入剤は市販されていますか?

医師が処方する「睡眠導入剤(睡眠薬)」は、医療用医薬品であり、市販されていません。 購入するには、必ず医師の診察と処方箋が必要です。

ドラッグストアなどで購入できるのは、「睡眠改善薬」と呼ばれる一般用医薬品です。前述の「処方される睡眠導入剤と市販の睡眠改善薬の違い」の章で詳しく解説した通り、これらは主成分(抗ヒスタミン薬)も作用の仕組みも、処方薬とは全く異なります。

睡眠改善薬は、あくまで「一時的な不眠症状」を緩和するためのものであり、慢性的な不眠症の治療には適していません。不眠の症状が2週間以上続くようであれば、自己判断で市販薬に頼らず、医療機関を受診してください。適切な診断のもと、あなたの症状に合った治療を受けることが、根本的な解決への近道です。