「夜、布団に入ってもなかなか寝付けない」「夜中に何度も目が覚めてしまい、ぐっすり眠れない」「朝早く目が覚めて二度寝できない」といった睡眠の悩みは、多くの人が経験するものです。こうしたつらい不眠の症状を改善するために、医療機関で処方されるのが「睡眠導入剤」です。

しかし、睡眠導入剤と聞くと、「依存しそうで怖い」「副作用が心配」といった不安を感じる方も少なくないでしょう。また、ひとくちに睡眠導入剤といっても、その種類は多岐にわたり、作用の仕方や効果の持続時間、強さなどが異なります。

この記事では、睡眠導入剤(睡眠薬)の基本的な知識から、不眠のタイプ別にどのように薬が使い分けられるのか、作用の仕組みや時間による種類の違い、そして具体的な薬の名前と特徴まで、網羅的に解説します。さらに、気になる副作用や安全な服用方法、薬をやめる際のポイント、薬だけに頼らないための生活習慣の改善策についても詳しく説明します。

睡眠の悩みを抱えている方が、医師と相談しながら自分に合った治療法を見つけるための一助となるよう、専門的な内容を分かりやすくお伝えします。

目次

睡眠導入剤(睡眠薬)とは

まずはじめに、睡眠導入剤(睡眠薬)がどのような薬なのか、その基本的な定義と、脳に作用して眠りを促す仕組みについて理解を深めましょう。睡眠導入剤は、正しく理解し、適切に使用すれば、つらい不眠症状を和らげる非常に有効な選択肢となります。

不眠症の治療に使われる医療用の薬

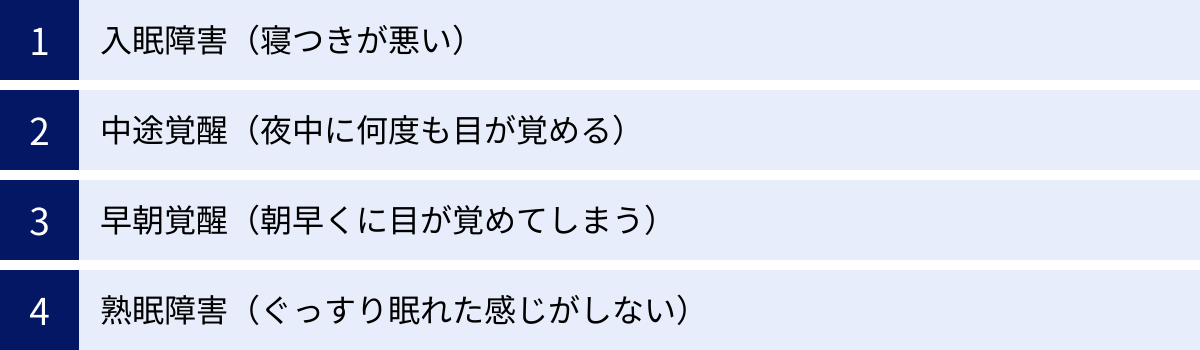

睡眠導入剤とは、その名の通り、不眠症の治療を目的として、医師の処方に基づいて使用される医療用医薬品のことです。不眠症は、単に「眠れない」というだけでなく、「入眠困難(寝つきが悪い)」「中途覚醒(夜中に目が覚める)」「早朝覚醒(朝早く目が覚める)」「熟眠障害(ぐっすり眠った感じがしない)」といった症状が続き、日中の倦怠感、意欲低下、集中力低下、食欲不振などの不調を伴う状態を指します。

日本における成人の約5人に1人が何らかの不眠の悩みを抱えているとされ、そのうち約10人に1人が慢性的な不眠症に悩んでいると言われています。不眠は、生活の質(QOL)を著しく低下させるだけでなく、放置すると生活習慣病やうつ病などの精神疾患のリスクを高めることも知られています。(参照:厚生労働省 e-ヘルスネット「不眠症」)

睡眠導入剤は、こうした不眠症の症状を緩和し、安定した睡眠を取り戻すために用いられます。市販の「睡眠改善薬」とは異なり、脳の中枢神経に直接作用して眠りを誘うため、効果が強力である一方、副作用のリスクも伴います。そのため、医師が患者一人ひとりの不眠のタイプ、重症度、年齢、体質、合併している病気などを総合的に判断し、最適な薬を処方する必要があります。自己判断での使用や、他人から譲り受けての使用は絶対に避けるべきです。睡眠導入剤は、あくまで医師の管理下で安全に使用されるべき専門的な治療薬なのです。

脳の興奮を鎮めて眠りを促す仕組み

では、睡眠導入剤はどのようにして私たちを眠りへと導くのでしょうか。その鍵は、脳の活動をコントロールする神経伝達物質にあります。私たちの脳は、覚醒しているときには活発に活動し、眠っているときにはその活動が抑制されています。この「覚醒」と「睡眠」のスイッチの切り替えには、様々な神経伝達物質が関わっています。

多くの睡眠導入剤は、脳の活動を抑制する(ブレーキをかける)神経伝達物質の働きを強めたり、逆に脳を覚醒させる(アクセルを踏む)神経伝達物質の働きを弱めたりすることで、脳全体をリラックスさせ、睡眠状態へと移行させます。

具体的な作用の仕組みは薬の種類によって異なりますが、主に以下のようなメカニズムが利用されています。

- GABA受容体への作用:

脳内で「抑制性」の神経伝達物質として働くGABA(ガンマアミノ酪酸)は、神経細胞の興奮を鎮める役割を担っています。ベンゾジアゼピン系や非ベンゾジアゼピン系と呼ばれる多くの睡眠導入剤は、このGABAが結合する「GABA-A受容体」に作用し、GABAの効果を増強します。これにより、脳の広範囲な活動が抑制され、催眠作用や抗不安作用、筋弛緩作用などがもたらされます。 - メラトニン受容体への作用:

「睡眠ホルモン」とも呼ばれるメラトニンは、体内時計を調整し、夜になると自然な眠気を誘うホルモンです。メラトニン受容体作動薬は、このメラトニンが作用する受容体を直接刺激することで、睡眠覚醒リズムを整え、生理的な眠りを促します。 - オレキシン受容体への作用:

オレキシンは、脳を「覚醒」状態に保つために重要な役割を果たす神経伝達物質です。オレキシン受容体拮抗薬は、このオレキシンの働きをブロックすることで、覚醒のスイッチを「オフ」にし、脳を睡眠状態へとスムーズに移行させます。

このように、睡眠導入剤は、脳の神経活動に科学的にアプローチし、興奮状態を鎮めて心身をリラックスさせることで、眠りやすい状態を作り出す薬です。どの仕組みを利用した薬が最適かは、不眠の原因や症状によって異なるため、専門医による適切な診断が不可欠となります。

睡眠導入剤と市販の睡眠改善薬の違い

「眠れない」と感じたとき、ドラッグストアで手軽に購入できる「睡眠改善薬」を試したことがある方もいるかもしれません。しかし、これら市販の睡眠改善薬と、病院で処方される「睡眠導入剤」は、成分も目的も全く異なるものです。両者の違いを正しく理解することは、適切な対処法を選ぶ上で非常に重要です。

| 項目 | 睡眠導入剤(医療用医薬品) | 睡眠改善薬(市販薬) |

|---|---|---|

| 分類 | 医療用医薬品(処方薬) | 要指導医薬品・第2類医薬品 |

| 主成分 | ベンゾジアゼピン系、非ベンゾジアゼピン系、メラトニン受容体作動薬、オレキシン受容体拮抗薬など | 抗ヒスタミン薬(ジフェンヒドラミン塩酸塩など) |

| 作用機序 | 脳の興奮を直接抑制、または睡眠覚醒リズムを調整 | 脳内のヒスタミンの働きをブロックし、その副作用として眠気を誘発 |

| 目的 | 不眠症の治療 | 一時的な不眠症状(寝つきが悪い、眠りが浅い)の緩和 |

| 効果 | 強い催眠作用 | 比較的穏やかな催眠鎮静作用 |

| 副作用 | 持ち越し効果、筋弛緩、健忘、依存性、耐性など | 眠気、だるさ、口の渇き、めまい、頭痛など |

| 入手方法 | 医師の診察と処方箋が必要 | 薬局・ドラッグストアで購入可能 |

作用する成分が異なる

最も根本的な違いは、有効成分とその作用機序にあります。

- 睡眠導入剤(医療用医薬品):

前述の通り、ベンゾジアゼピン系、非ベンゾジアゼピン系、メラトニン受容体作動薬、オレキシン受容体拮抗薬といった、脳の睡眠・覚醒システムに直接働きかける成分が用いられます。これらの成分は、脳内のGABA受容体やメラトニン受容体、オレキシン受容体などに特異的に作用し、積極的に眠りを誘発したり、睡眠のリズムを整えたりします。 - 睡眠改善薬(市販薬):

市販の睡眠改善薬の主成分は、ジフェンヒドラミン塩酸塩などの「抗ヒスタミン薬」です。ヒスタミンは、脳内で覚醒を維持する役割を持つ神経伝達物質です。抗ヒスタミン薬は、もともとはアレルギー症状(鼻水、くしゃみ、かゆみなど)を抑えるために開発された薬ですが、脳内のヒスタミンの働きをブロックする副作用として、眠気を引き起こします。つまり、睡眠改善薬は、アレルギー薬の「眠くなる」という副作用を主作用として利用した薬なのです。

このように、睡眠導入剤が睡眠を専門に司る神経系にアプローチするのに対し、睡眠改善薬は覚醒に関わる物質を抑えることで間接的に眠気を誘うという、全く異なるアプローチをとっています。

効果と目的が異なる

作用する成分が違うため、当然ながらその効果と使用目的も大きく異なります。

- 睡眠導入剤の目的と効果:

睡眠導入剤は、「不眠症」という病気の治療を目的としています。医師の診断のもと、慢性的な不眠に悩む患者に対して処方されます。脳に直接作用するため効果は強力で、寝つきを良くするだけでなく、夜中の覚醒を防いだり、睡眠時間を延長させたりと、不眠のタイプに応じた効果が期待できます。効果がシャープである分、医師による慎重な管理が必要です。 - 睡眠改善薬の目的と効果:

一方、睡眠改善薬は、「一時的な不眠症状の緩和」が目的です。例えば、ストレスや心配事、時差ぼけ、生活リズムの乱れなど、明らかな原因によって一時的に寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりした場合に使用するためのものです。慢性的な不眠症の治療には適していません。効果は睡眠導入剤に比べて穏やかで、あくまで自然な眠りをサポートする位置づけです。製品の添付文書にも「不眠症の診断を受けた人は使用しないこと」「2〜3回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること」といった注意書きが必ず記載されています。

副作用のリスクが異なる

効果が強い薬は、副作用のリスクも高くなる傾向があります。両者の副作用プロファイルにも明確な違いが見られます。

- 睡眠導入剤の主な副作用:

睡眠導入剤、特にベンゾジアゼピン系の薬では、効果が翌朝まで残る「持ち越し効果(眠気、ふらつき)」、筋肉の力が抜けすぎる「筋弛緩作用(転倒リスク)」、服用後の記憶がなくなる「前向性健忘」、そして長期連用による「依存性・耐性」「離脱症状」などが注意すべき副作用として挙げられます。これらのリスクを管理するために、医師による処方が義務付けられています。 - 睡眠改善薬の主な副作用:

抗ヒスタミン薬である睡眠改善薬の主な副作用は、日中の眠気や倦怠感、頭が重い感じ、口の渇き、めまい、排尿困難などです。これらは抗ヒスタミン薬が持つ「抗コリン作用」によるものです。特に緑内障や前立腺肥大の持病がある人は、症状を悪化させる可能性があるため使用に注意が必要です。睡眠導入剤のような深刻な依存性のリスクは低いとされていますが、連用すると耐性が生じて効果が薄れたり、日中のパフォーマンスが低下したりする可能性があるため、あくまで頓服(とんぷく)的な使用に留めるべきです。

まとめると、睡眠導入剤は「不眠症」を治療するための専門的な処方薬であり、睡眠改善薬は「一時的な不眠」を緩和するための市販薬です。もし、不眠が2週間以上続く、日中の活動に支障が出ているといった場合は、自己判断で市販薬を使い続けず、専門の医療機関を受診することを強く推奨します。

睡眠導入剤は不眠のタイプによって使い分ける

不眠症と一言でいっても、その症状の現れ方は人それぞれです。睡眠導入剤による治療では、患者さんがどのタイプの不眠に最も悩んでいるのかを正確に見極め、それに合った作用時間の薬を選ぶことが極めて重要です。ここでは、代表的な4つの不眠タイプと、それぞれに適した睡眠導入剤の考え方について解説します。

入眠障害|寝つきが悪い

入眠障害は、床に就いてから寝つくまでに長時間(目安として30分~1時間以上)かかってしまい、それを苦痛に感じる状態です。不眠症の中で最も多いタイプと言われています。考え事が頭を駆け巡ってしまったり、不安や緊張で心身がリラックスできなかったりすることが主な原因です。

- 適した睡眠導入剤:

入眠障害で悩んでいる方には、服用後すみやかに効果が現れ、作用時間が短い「超短時間作用型」や「短時間作用型」の睡眠導入剤が第一に選択されます。これらの薬は、飲むと比較的すぐに眠気を催し、寝つきをスムーズにしてくれます。そして、朝方には薬の効果が体内から消失しているため、翌朝の眠気やだるさといった「持ち越し効果」が起こりにくいというメリットがあります。目的はあくまで「寝つくまで」のサポートなので、夜中に効果が切れても問題ない場合に最適です。 - 具体例:

ある営業職の男性は、翌日の重要なプレゼンテーションへのプレッシャーから、ベッドに入っても仕事のことが頭から離れず、2時間以上も眠れない日々が続いていました。医師に相談したところ、入眠障害と診断され、超短時間作用型の睡眠導入剤が処方されました。服用後は30分ほどで自然な眠気を感じ、スムーズに入眠できるようになり、日中のパフォーマンスも改善しました。

中途覚醒|夜中に何度も目が覚める

中途覚醒は、睡眠中に何度も目が覚めてしまい、一度起きると再び寝つくのが難しい状態です。加齢とともに睡眠が浅くなることで起こりやすくなるほか、ストレス、睡眠時無呼吸症候群、夜間頻尿、アルコールの影響なども原因となります。せっかく眠れても、途中で睡眠が中断されるため、深い睡眠が得られず、日中の眠気につながりやすくなります。

- 適した睡眠導入剤:

中途覚醒が主な悩みの場合、寝つきは問題なくても、夜間の睡眠を維持する必要があります。そのため、ある程度の時間、効果が持続する「短時間作用型」や「中時間作用型」の睡眠導入剤が選択肢となります。これらの薬は、入眠を助けるだけでなく、夜通し血中濃度を一定に保つことで、途中で目が覚める回数を減らし、朝までぐっすり眠れるようにサポートします。 - 注意点:

作用時間が長くなるほど、翌朝への持ち越し効果のリスクも高まります。そのため、患者さんの翌日の活動(運転や危険な作業の有無など)を考慮しながら、作用時間と用量を慎重に調整する必要があります。

早朝覚醒|朝早くに目が覚めてしまう

早朝覚醒は、自分が起きようと思っている時刻よりも2時間以上も早く目が覚めてしまい、その後もう一度眠ることができない状態です。高齢者に多く見られるタイプですが、うつ病のサインの一つであることも知られており、注意が必要です。睡眠時間が短くなるため、日中の強い眠気や疲労感の原因となります。

- 適した睡眠導入剤:

明け方まで薬の効果を持続させる必要があるため、「中時間作用型」や「長時間作用型」の睡眠導入剤が用いられます。これらの薬は、血中での半減期(薬の濃度が半分になるまでの時間)が長いため、夜間の後半から明け方にかけても効果を維持し、早すぎる目覚めを防ぎます。特に日中の不安感が強い場合は、長時間作用型が持つ抗不安作用が有効なこともあります。 - 注意点:

長時間作用型は、薬が体内に長く留まるため、翌日以降への持ち越し効果が最も現れやすいタイプです。日中の眠気、ふらつき、集中力低下などが問題となる可能性があるため、特に高齢者への使用は慎重に行われます。

熟眠障害|ぐっすり眠れた感じがしない

熟眠障害は、睡眠時間は十分に取れているはずなのに、眠りが浅く、「ぐっすり眠れた」という満足感(休養感)が得られない状態です。睡眠の「量」ではなく「質」の問題であり、睡眠時無呼吸症候群や周期性四肢運動障害など、他の睡眠障害が隠れている可能性もあります。

- 適した睡眠導入剤:

従来の睡眠導入剤(ベンゾジアゼピン系など)は、時に深いノンレム睡眠を減少させ、睡眠の質をかえって悪化させることがありました。そのため、熟眠障害に対しては、より自然な睡眠構造に近い眠りを促す新しいタイプの薬が選択されることが増えています。

具体的には、覚醒を司るオレキシンという物質の働きを抑える「オレキシン受容体拮抗薬」が有効な場合があります。この薬は、睡眠の深さや連続性を改善し、睡眠の質を高める効果が期待されています。また、うつ病などが背景にある場合は、深い睡眠を増やす作用のある鎮静系抗うつ薬が用いられることもあります。

このように、睡眠導入剤の選択は、不眠のどの側面(入眠、維持、質)に問題があるかによって、オーダーメイドで決定されるべきものです。自分の悩みがどのタイプに当てはまるかを医師に正確に伝えることが、効果的な治療への第一歩となります。

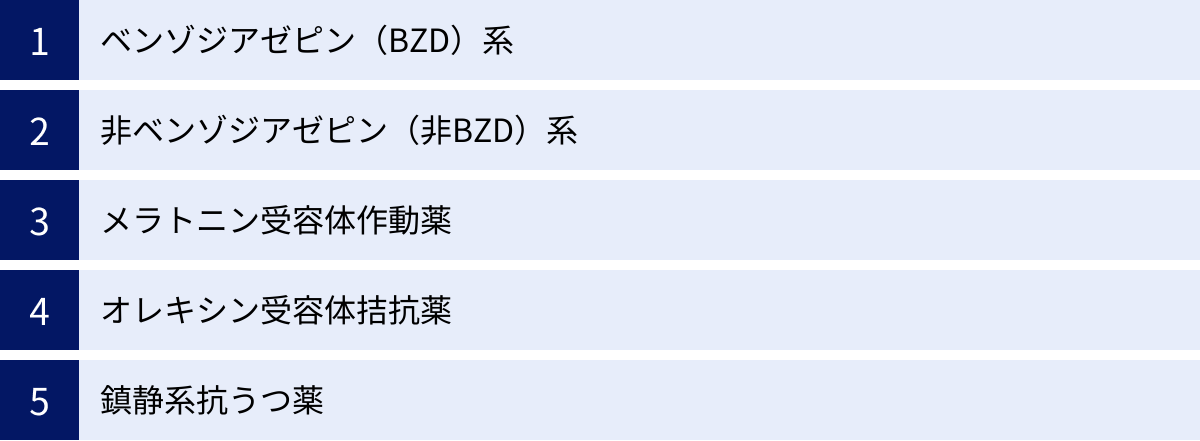

【作用の仕組み別】睡眠導入剤の主な種類

睡眠導入剤は、脳のどこに、どのように作用するかという「作用機序」によって、いくつかの系統に分類されます。作用機序が異なれば、効果の現れ方や副作用の傾向も変わってきます。ここでは、現在、不眠症治療で主に使用されている5つの系統について、その特徴を詳しく解説します。

ベンゾジアゼピン(BZD)系

ベンゾジアゼピン(Benzodiazepine: BZD)系は、古くから使われている代表的な睡眠導入剤・抗不安薬です。

- 作用機序:

脳の興奮を抑える神経伝達物質「GABA」の働きを強力に高めることで、脳全体の活動を鎮静化させます。GABAが結合する「GABA-A受容体」のベンゾジアゼピン結合部位に作用し、受容体の感受性を高めることで、催眠作用を発揮します。 - 特徴とメリット:

催眠作用が強力で、即効性があるのが最大の特徴です。また、催眠作用だけでなく、抗不安作用、筋弛緩作用、抗けいれん作用も併せ持っています。そのため、不安や緊張が強くて眠れない場合や、筋肉のこわばりを伴う不眠などには特に有効です。作用時間も超短時間型から長時間型まで様々な種類があり、不眠のタイプに応じた使い分けがしやすいという利点もあります。 - デメリットと注意点:

効果が強力な反面、副作用のリスクも比較的高いとされています。特に、①筋弛緩作用による夜間のふらつき・転倒、②薬が効きすぎることによる持ち越し効果(翌日の眠気・だるさ)、③服用後の記憶が曖昧になる前向性健忘、そして④長期連用による耐性(薬が効きにくくなる)や依存性(薬がやめられなくなる)、急な中断による離脱症状や反跳性不眠(以前より強い不眠)が問題となります。これらの理由から、近年ではBZD系の使用は慎重になる傾向があり、漫然とした長期処方は避けるべきとされています。

非ベンゾジアゼピン(非BZD)系

非ベンゾジアゼピン(Non-Benzodiazepine)系は、BZD系の副作用を軽減することを目的に開発された、より新しい世代の睡眠導入剤です。「Z-drugs(Zドラッグ)」とも呼ばれます(一般名がZで始まる薬が多いため)。

- 作用機序:

BZD系と同様にGABA-A受容体に作用しますが、BZD系が受容体の様々なサブタイプに非選択的に作用するのに対し、非BZD系は主に催眠作用に関わる「ω1(オメガワン)サブタイプ」に選択的に作用します。 - 特徴とメリット:

催眠作用に特化しているため、BZD系に比べて抗不安作用や筋弛緩作用が弱いのが特徴です。これにより、BZD系で問題となりやすかった日中のふらつきや転倒のリスクが軽減されています。また、依存性や耐性のリスクもBZD系よりは低いと考えられており、現在の睡眠導入剤治療における第一選択薬の一つとなっています。 - デメリットと注意点:

BZD系より副作用は軽減されているものの、ゼロではありません。高用量で使用した場合や、高齢者では、やはりふらつきや健忘のリスクは存在します。また、依存性に関しても「BZD系より形成されにくい」というだけで、長期連用すれば依存が生じる可能性は十分にあります。BZD系と同様、漫然とした使用は避けるべき薬です。

メラトニン受容体作動薬

メラトニン受容体作動薬は、これまでのGABA系薬剤とは全く異なるアプローチをとる睡眠導入剤です。

- 作用機序:

私たちの体には、約24時間周期の「体内時計(概日リズム)」が備わっており、夜になると脳の松果体から「メラトニン」という睡眠ホルモンが分泌されます。このメラトニンが脳の視交叉上核にあるメラトニン受容体(MT1, MT2)に作用することで、私たちは自然な眠気を感じます。メラトニン受容体作動薬は、このメラトニン受容体を直接刺激し、体内時計を睡眠モードに切り替えることで、生理的な眠りを誘います。 - 特徴とメリット:

強制的に脳の機能を抑制するのではなく、体内時計に働きかけて自然な眠りを促すのが最大の特徴です。そのため、BZD系や非BZD系でみられるような、ふらつき、健忘、依存性といった副作用の心配がほとんどありません。安全性が非常に高く、長期使用にも適しています。特に、加齢や不規則な生活で体内時計が乱れがちな高齢者や、交代勤務者などの不眠に適しているとされます。 - デメリットと注意点:

効果の現れ方が穏やかであるため、強い催眠効果や即効性を求める場合には物足りなく感じられることがあります。効果を実感するまでに数週間かかる場合もあり、継続的な服用が重要になります。

オレキシン受容体拮抗薬

オレキシン受容体拮抗薬は、現在最も新しいタイプの睡眠導入剤であり、「覚醒」の仕組みに着目した画期的な薬です。

- 作用機序:

脳の視床下部から分泌される「オレキシン」は、脳の様々な領域を活性化させ、覚醒状態を維持する司令塔のような役割を担っています。オレキシン受容体拮抗薬は、このオレキシンの働きをブロック(拮抗)することで、脳の覚醒システムを「オフ」にし、睡眠状態へと移行させる薬です。脳を無理やり眠らせるのではなく、「起きている状態」を止めるというアプローチです。 - 特徴とメリット:

依存性が極めて低く、安全性が高いのが大きなメリットです。BZD系などで問題となる筋弛’緩作用によるふらつきや、反跳性不眠のリスクもほとんどありません。また、入眠だけでなく、中途覚醒を減らして睡眠の維持を助け、睡眠全体の質(熟眠感)を高める効果も期待されています。 - デメリットと注意点:

副作用として、悪夢を見ることが報告されています。また、服用するタイミングによっては、翌日に眠気が残ることがあります。薬によっては食事の影響を受け、空腹時に服用しないと効果が弱まることがあるため、服用のタイミングに注意が必要です。

鎮静系抗うつ薬

不眠症の治療には、本来はうつ病の治療薬である「抗うつ薬」が用いられることがあります。すべての抗うつ薬ではなく、副作用として強い眠気を引き起こす性質を持つ一部の薬が選択されます。

- 作用機序:

抗うつ薬の種類によって異なりますが、主にセロトニン受容体やヒスタミンH1受容体などをブロックする作用により、強い鎮静・催眠効果をもたらします。 - 特徴とメリット:

うつ病や強い不安が不眠の背景にある場合に特に有効です。依存性がないため、BZD系薬剤からの離脱を目指す際に使用されることもあります。また、薬によっては深いノンレム睡眠を増やす作用があり、睡眠の質の改善が期待できるものもあります(例:ミルタザピン、トラゾドンなど)。 - デメリットと注意点:

本来の抗うつ効果が現れるまでには数週間かかることが多く、即効性は期待できません。また、体重増加や口の渇き、便秘といった副作用がみられることがあります。あくまでうつ病や不安障害がベースにある不眠症が主な適応であり、第一選択の睡眠薬として用いられることは比較的少ないです。

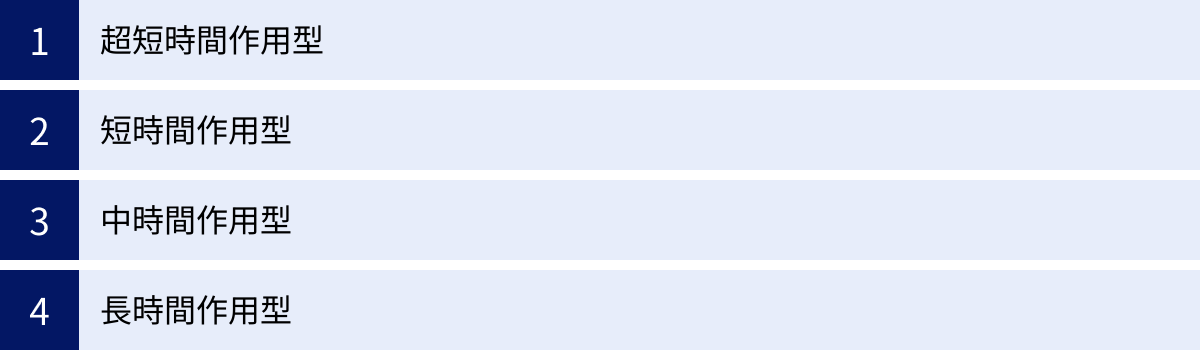

【作用時間別】睡眠導入剤の4つの種類

睡眠導入剤を選択する上で、作用機序と並んで重要なのが「作用時間」です。薬を服用してから体内で効果を発揮し、やがて代謝・排泄されていくまでの時間の長さを指します。これは主に、薬の血中濃度が半分になる時間、すなわち「血中濃度半減期(T1/2)」によって決まります。この半減期の長さに応じて、睡眠導入剤は大きく4つのタイプに分類されます。

① 超短時間作用型

- 半減期の目安: 2~4時間

- 特徴:

服用後の効果発現が非常に速く、作用の持続時間も短いのが特徴です。飲んですぐに効き始め、数時間で体内から速やかに消失していきます。 - 適した不眠タイプ:

主なターゲットは「入眠障害」です。寝つきが悪いけれど、一度眠ってしまえば朝まで眠れるというタイプの人に最適です。薬の効果が朝まで残らないため、翌日の眠気やふらつきといった持ち越し効果のリスクが最も低くなります。 - 注意点:

作用時間が短すぎるため、夜中に目が覚めてしまう「中途覚醒」には効果が不十分な場合があります。また、効果の切れ味がシャープな分、服用後の行動を覚えていない「前向性健忘」が起こりやすい傾向があるため、服用後はすぐに就寝することが重要です。 - 代表的な薬剤: ゾルピデム(マイスリー)、ゾピクロン(アモバン)、トリアゾラム(ハルシオン)など

② 短時間作用型

- 半減期の目安: 6~10時間

- 特徴:

超短時間作用型よりは長く、一般的な睡眠時間(6~8時間)にわたって効果が持続します。寝つきを良くするとともに、ある程度、夜間の睡眠を安定させる効果も期待できます。 - 適した不眠タイプ:

「入眠障害」に加えて、軽度の「中途覚醒」がある場合に適しています。夜中に1〜2回目が覚めるけれど、それほど深刻ではない、といったケースで使いやすい薬です。作用時間が適切であれば、持ち越し効果も比較的少なく、バランスの取れたタイプと言えます。 - 注意点:

人によっては、翌日の午前中に軽い眠気やだるさを感じることがあります。特に、睡眠時間が短い人や、薬の代謝が遅い高齢者では注意が必要です。 - 代表的な薬剤: エスゾピクロン(ルネスタ)、ブロチゾラム(レンドルミン)、レンボレキサント(デエビゴ)など

③ 中時間作用型

- 半減期の目安: 12~24時間

- 特徴:

効果が丸一日近く持続するため、夜通ししっかりと睡眠を維持する力があります。 - 適した不眠タイプ:

主なターゲットは「中途覚醒」や「早朝覚醒」です。夜中に何度も目が覚めてしまう人や、明け方前に目が覚めて二度寝できないといった悩みを持つ人に有効です。効果が長く続くため、途中で薬の効果が切れてしまう心配がありません。 - 注意点:

作用時間が長いため、翌日への持ち越し効果が顕著に現れやすいのが最大の注意点です。日中の強い眠気、注意力の低下、ふらつきなどが問題となる可能性があります。自動車の運転や危険を伴う機械の操作などを行う人は、特に慎重な使用が求められます。このため、処方される頻度は以前より減少傾向にあります。 - 代表的な薬剤: フルニトラゼパム(サイレース)、ニトラゼパム(ベンザリン)、エスタゾラム(ユーロジン)など

④ 長時間作用型

- 半減期の目安: 24時間以上

- 特徴:

一度服用すると、24時間以上にわたって薬の成分が体内に留まります。催眠作用だけでなく、日中にも持続的な抗不安作用をもたらすのが特徴です。 - 適した不眠タイプ:

「早朝覚醒」の中でも特に深刻な場合や、日中の強い不安感・緊張感が不眠の原因となっている場合に用いられます。日中も薬の効果が続くことで、心身の緊張を和らげ、夜の安眠につなげるという目的で使われることがあります。 - 注意点:

持ち越し効果が最も強く、連用すると薬の成分が体内に蓄積しやすくなります。日中の眠気や認知機能の低下、ふらつきなどの副作用が常に懸念されるため、使用は限定的です。特に高齢者では、転倒・骨折のリスクが非常に高くなるため、処方は極めて慎重に行われます。 - 代表的な薬剤: クアゼパム(ドラール)、フルラゼパム(ダルメート)など

このように、作用時間は不眠タイプへの適合性と持ち越し効果のリスクとのトレードオフの関係にあります。医師は患者の症状とライフスタイルを考慮し、最適な作用時間の薬を選択します。

処方される睡眠導入剤の種類一覧【作用時間・強さ比較】

ここでは、実際に医療現場で処方されることが多い代表的な睡眠導入剤について、商品名と一般名を挙げながら、その特徴、強さの目安、どのような不眠タイプに適しているかを具体的に解説します。薬の「強さ」は一概には言えませんが、一般的な臨床感覚に基づいた目安として参考にしてください。

以下の表は、代表的な睡眠導入剤を作用時間別にまとめたものです。

| 作用時間 | 系統 | 一般名(商品名) | 強さ(目安) | 主な特徴・適応 |

|---|---|---|---|---|

| 超短時間型 | 非BZD系 | ゾルピデム(マイスリー) | 中 | 寝つきを良くする。作用発現が速い。筋弛緩作用が少ない。 |

| 非BZD系 | ゾピクロン(アモバン) | 中 | 寝つきを良くする。翌朝に苦味の副作用が出ることがある。 | |

| 非BZD系 | エスゾピクロン(ルネスタ) | 中 | アモバンの改良版で苦味が少ない。入眠障害・中途覚醒に。 | |

| BZD系 | トリアゾラム(ハルシオン) | 強 | 作用が強力で切れ味も鋭い。健忘の副作用に注意が必要。 | |

| 短時間型 | BZD系 | ブロチゾラム(レンドルミン) | 中~強 | 寝つきを良くし、ある程度睡眠を維持する。バランスが良い。 |

| 中時間型 | BZD系 | フルニトラゼパム(サイレース) | 最強 | 非常に作用が強い。乱用防止のため厳しく管理されている。 |

| BZD系 | エスタゾラム(ユーロジン) | 中~強 | 中途覚醒や早朝覚醒に用いられる。 | |

| BZD系 | ニトラゼパム(ベンザリン) | 中~強 | 抗不安作用も比較的強く、不安で眠れない場合に。 | |

| 長時間型 | BZD系 | クアゼパム(ドラール) | 中 | 翌日の不安を和らげる効果も期待できる。持ち越しに注意。 |

| BZD系 | フルラゼパム(ダルメート) | 中 | 作用時間が非常に長い。高齢者には不向き。 | |

| 新タイプ | メラトニン | ラメルテオン(ロゼレム) | 穏やか | 体内時計を整え自然な眠りを促す。依存性なし。安全性が高い。 |

| オレキシン | スボレキサント(ベルソムラ) | 中 | 覚醒を抑える。中途覚醒・熟眠障害に効果的。 | |

| オレキシン | レンボレキサント(デエビゴ) | 中 | 覚醒を抑える。入眠と睡眠維持の両方に効果。 |

超短時間型・短時間型|入眠障害におすすめ

マイスリー(一般名:ゾルピデム)

非ベンゾジアゼピン系の代表的な薬で、入眠障害に対して最も多く処方される薬の一つです。作用発現が非常に速く、服用後15〜30分で効果が現れます。BZD系に比べて筋弛緩作用や抗不安作用が弱く、催眠作用に特化しているため、ふらつきなどの副作用が比較的少ないのが特徴です。半減期が約2時間と非常に短いため、翌朝への持ち越しもほとんどありません。

アモバン(一般名:ゾピクロン)

マイスリーと同じ非ベンゾジアゼピン系で、入眠障害に用いられます。催眠作用はしっかりしていますが、副作用として服用した翌朝に口の中に強い苦味を感じることがあり、これが欠点とされることがあります。

ルネスタ(一般名:エスゾピクロン)

アモバン(ゾピクロン)の光学異性体(成分の片側だけを取り出したもの)で、アモバンの改良版と位置づけられています。アモバンの特徴であった苦味の副作用が大幅に軽減されているのが最大のメリットです。半減期が約5時間と、非BZD系の中ではやや長めのため、入眠障害だけでなく中途覚醒にも効果が期待できます。

ハルシオン(一般名:トリアゾラム)

ベンゾジアゼピン系の超短時間作用型です。作用が非常に強力で切れ味も鋭いため、頑固な入眠障害に高い効果を発揮します。しかし、その強さゆえに、服用後の記憶がなくなる「前向性健忘」や、もうろう状態などの副作用が起こりやすく、使用には注意が必要です。特にアルコールとの併用は非常に危険です。

レンドルミン(一般名:ブロチゾラム)

ベンゾジアゼピン系の短時間作用型で、広く使われている薬です。入眠作用と睡眠維持作用のバランスが良く、寝つきの悪さと夜中の目覚めの両方に効果が期待できます。作用の強さも中程度で、比較的使いやすい薬とされています。

中時間型|中途覚醒におすすめ

サイレース・ロヒプノール(一般名:フルニトラゼパム)

ベンゾジアゼピン系の中時間作用型で、現行の睡眠導入剤の中では最強クラスの催眠作用を持ちます。その強力さから、他の薬では効果がない難治性の不眠症や、手術前の麻酔前投薬などに用いられます。しかし、犯罪に悪用される事件が多発したため、現在は麻薬及び向精神薬取締法のもとで非常に厳しく管理されており、処方は限定的です。錠剤は、唾液で溶けると青く着色するよう工夫されています。

ユーロジン(一般名:エスタゾラム)

ベンゾジアゼピン系の中時間作用型です。中途覚醒や早朝覚醒に効果的で、夜間の睡眠を安定させます。作用時間は比較的長いですが、強さとしては中程度です。

ベンザリン(一般名:ニトラゼパム)

ベンゾジアゼピン系の中時間作用型で、催眠作用とともに比較的強い抗不安作用も持っています。そのため、不安や焦りが強くて夜中に目が覚めてしまうような場合に適しています。

長時間型|早朝覚醒や不安が強い場合におすすめ

ドラール(一般名:クアゼパム)

ベンゾジアゼピン系の長時間作用型です。睡眠作用だけでなく、日中にも効果が持続することで不安を和らげる効果も期待できます。BZD系のサブタイプのうち、催眠作用に関わる受容体への選択性が比較的高いため、他の長時間作用型に比べて筋弛緩作用がやや弱いとされています。

ダルメート・ベノジール(一般名:フルラゼパム)

ベンゾジアゼピン系の長時間作用型で、半減期が非常に長いのが特徴です。連用すると体内に蓄積しやすく、日中の眠気やふらつきが強く出ることがあるため、現在では処方される機会は少なくなっています。

自然な眠りを促す新しいタイプの薬

ロゼレム(一般名:ラメルテオン)

メラトニン受容体作動薬です。体内時計を整えることで、自然な眠気を誘います。依存性や乱用のリスクがなく、安全性が非常に高いのが最大の特徴です。効果は穏やかで、劇的な即効性はありませんが、継続することで睡眠リズムそのものを改善していく効果が期待できます。

ベルソムラ(一般名:スボレキサント)

オレキシン受容体拮抗薬です。脳の覚醒状態をオフにすることで眠りに導きます。入眠障害にも効果がありますが、特に中途覚醒を減らし、睡眠時間を延長させる効果に優れています。依存性がなく、従来の睡眠薬で問題となった副作用が少ないのが利点です。ただし、空腹時に服用しないと効果が弱まる点に注意が必要です。

デエビゴ(一般名:レンボレキサント)

ベルソムラと同じオレキシン受容体拮抗薬ですが、より新しく開発された薬です。ベルソムラに比べて、入眠をスムーズにする効果と、睡眠を維持する効果の両方をバランス良く併せ持つとされています。作用発現が速く、食事の影響もベルソムラよりは受けにくいとされています。

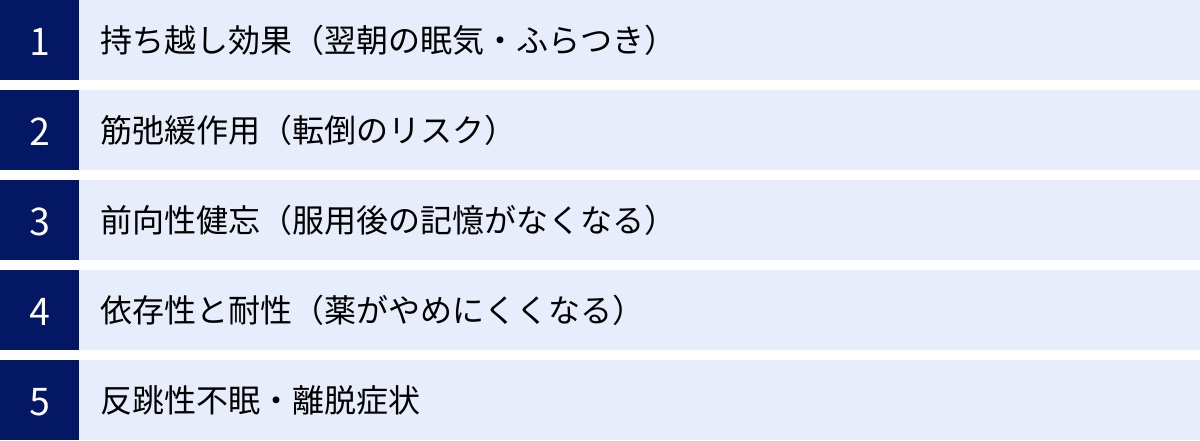

知っておきたい睡眠導入剤の主な副作用

睡眠導入剤は不眠治療に有効な反面、様々な副作用のリスクも伴います。特に、長年使われてきたベンゾジアゼピン(BZD)系の薬剤では注意が必要です。ここでは、代表的な副作用とその対策について詳しく解説します。これらのリスクを正しく理解し、異変を感じたらすぐに医師に相談することが安全な治療の鍵となります。

持ち越し効果|翌朝の眠気・ふらつき

持ち越し効果(hangover)は、服用した薬の効果が翌朝以降まで残ってしまい、眠気、倦怠感、頭痛、ふらつき、集中力の低下などを引き起こす副作用です。睡眠導入剤の副作用の中で最もよく見られます。

- 原因:

主に、薬の作用時間が長すぎることが原因です。特に、中時間作用型や長時間作用型の薬は、半減期が長いため体内に成分が残りやすく、持ち越し効果が現れやすくなります。また、個人の体質(薬の代謝・分解能力)や年齢(高齢者は代謝が遅くなる)、服用した用量によっても現れ方は異なります。 - 対策:

持ち越し効果を感じた場合は、我慢せずに医師に相談しましょう。対策としては、より作用時間の短い薬への変更、用量の減量などが検討されます。また、十分な睡眠時間を確保することも重要です。持ち越し効果がある状態での自動車の運転や危険な作業は、事故につながる可能性があるため絶対に避けてください。

筋弛緩作用|転倒のリスク

筋弛緩作用とは、筋肉の緊張を緩める作用のことです。特にベンゾジアゼピン系の薬剤に強く見られます。

- リスク:

この作用により、体に力が入らなくなり、歩行時のふらつきや、立ち上がった際のめまいなどが起こりやすくなります。特に危険なのが、夜中にトイレなどで目覚めて歩いた際の転倒です。高齢者の場合、転倒による骨折(特に大腿骨頸部骨折)は、寝たきりにつながる重大な事故となり得ます。 - 対策:

転倒リスクを減らすためには、筋弛緩作用の弱い非ベンゾジアゼピン系や、オレキシン受容体拮抗薬、メラトニン受容体作動薬などへの変更が有効です。また、就寝環境を整える(ベッドからトイレまでの動線に障害物を置かない、足元灯をつけるなど)ことも重要です。

前向性健忘|服用後の記憶がなくなる

前向性健忘とは、薬を服用してから眠りにつくまでの間の出来事を、後になって思い出せなくなる記憶障害のことです。例えば、「薬を飲んだ後に家族と話した内容を覚えていない」「夜中に何か食べるために起きた形跡はあるが、全く記憶にない」といった状態です。

- 原因:

薬の血中濃度が急激に上昇する際に起こりやすいとされ、特に作用が強力で、超短時間作用型のベンゾジアゼピン系薬剤(例:ハルシオン)で報告が多く見られます。また、アルコールと一緒に飲むと、この副作用が著しく増強され、非常に危険です。 - 対策:

前向性健忘を防ぐ最も重要な対策は、「薬を服用したら、すぐに布団に入って寝る」ことです。服用後にテレビを見たり、仕事をしたり、電話をしたりといった活動は絶対に避けてください。また、言うまでもありませんが、アルコールとの併用は厳禁です。

依存性と耐性|薬がやめにくくなる

これは、特にベンゾジアゼピン系の薬剤を長期間使用した場合に問題となる、最も注意すべき副作用の一つです。

- 耐性:

同じ量の薬を飲み続けていると、次第に効果が薄れてきてしまう現象です。「以前は1錠で眠れたのに、最近は効かなくなってきた」と感じるようになります。耐性が形成されると、効果を得るためにより多くの量の薬が必要になり、悪循環に陥りやすくなります。 - 依存性:

依存には「精神的依存」と「身体的依存」があります。- 精神的依存: 「この薬がないと眠れないのではないか」という強い不安感に囚われ、薬を手放せなくなる状態です。

- 身体的依存: 長期間の服用により、体が薬のある状態を「普通」と認識してしまい、薬が体内からなくなると不快な症状(離脱症状)が現れる状態です。

- 対策:

耐性・依存のリスクを避けるためには、「漫然と長期間使用しない」「必要最小限の用量にとどめる」「定期的に医師と服用の必要性を見直す」ことが重要です。近年では、依存性のリスクが低いメラトニン受容体作動薬やオレキシン受容体拮抗薬が開発されたことで、安全な治療の選択肢が広がっています。

反跳性不眠・離脱症状|急な中断による不眠の悪化

身体的依存が形成された状態で、急に薬の服用を中断したり、量を減らしたりすると、様々な心身の不調が現れます。これを離脱症状と呼びます。

- 症状:

離脱症状として、服用前よりもかえって強い不眠に襲われる「反跳性不眠(リバウンド不眠)」が代表的です。その他にも、頭痛、吐き気、めまい、耳鳴り、発汗、手の震え、そして強い不安感やイライラ、焦燥感などが現れることがあります。これらの症状は非常に苦痛であり、患者さんは「やはり薬がないとダメだ」と感じてしまい、薬をやめることを一層困難にします。 - 対策:

離脱症状を防ぐために最も大切なことは、「自己判断で薬を絶対にやめない」ということです。薬をやめたい、減らしたいと思った場合は、必ず処方した医師に相談してください。医師の指導のもと、数週間から数ヶ月かけて、ごく少量ずつ段階的に薬を減らしていく「漸減法」によって、安全に薬を中止することが可能です。

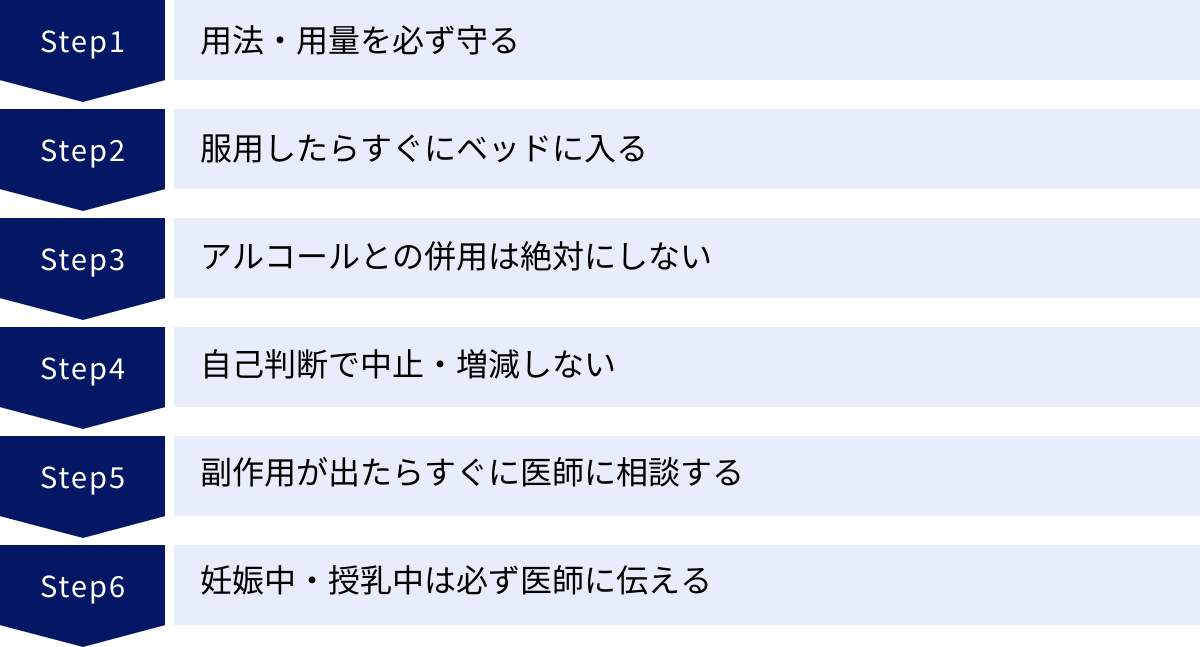

睡眠導入剤を服用する際の6つの注意点

睡眠導入剤の効果を最大限に引き出し、副作用のリスクを最小限に抑えるためには、正しい服用方法を守ることが不可欠です。ここでは、安全な薬物療法のために必ず守るべき6つの重要な注意点を解説します。

① 用法・用量を必ず守る

医師から指示された用法・用量を厳守することは、治療の基本中の基本です。「今日は特に眠れなさそうだから2錠飲んでしまおう」「効果が弱い気がするから勝手に増やそう」といった自己判断による増量は絶対にしないでください。用量を増やすと、効果が強まる以上に副作用のリスクが急激に高まります。眠気やふらつきが翌日まで持ち越したり、予期せぬ副作用が現れたりする可能性があり、非常に危険です。効果が不十分だと感じる場合は、必ず医師に相談し、薬の種類の変更や用量の再調整をしてもらいましょう。

② 服用したらすぐにベッドに入る

睡眠導入剤は、服用後すみやかに効果が現れるものが多くあります。そのため、薬を飲んだ後は、他の活動(テレビ、読書、スマートフォンの操作、家事など)をせず、すぐに床に就く習慣をつけてください。服用後に起きていると、眠気がある状態で活動することになり、ふらついて転倒するリスクが高まります。また、前述した「前向性健忘」を引き起こす原因にもなります。服用後の行動の記憶がなくなり、無意識に危険な行動をとってしまう可能性も否定できません。「睡眠導入剤は、ベッドサイドで水と一緒に用意しておき、飲む直前まで他のことを済ませておく」といったルールを決めるのがおすすめです。

③ アルコールとの併用は絶対にしない

睡眠導入剤とアルコール(お酒)の併用は、極めて危険であり、厳禁です。「寝酒」の習慣がある人もいるかもしれませんが、睡眠導入剤を服用する期間中は、必ず禁酒してください。アルコールと睡眠導入剤は、どちらも中枢神経を抑制する作用があります。これらを同時に摂取すると、作用が互いに増強し合い(相乗効果)、以下のような深刻な事態を引き起こす可能性があります。

- 過剰な鎮静: 意識が混濁したり、呼吸が抑制されたりして、命に関わる危険があります。

- 記憶障害の増強: 前向性健忘が非常に起こりやすくなります。

- 判断力・運動能力の著しい低下: 異常行動や、重篤な転倒事故につながります。

「少しぐらいなら大丈夫だろう」という安易な考えは捨て、アルコールとの併用は絶対に避けてください。

④ 自己判断で中止・増減しない

「症状が良くなったから、もう薬は必要ないだろう」と自己判断で急に服用を中止することも危険です。特にベンゾジアゼピン系の薬剤を一定期間服用している場合、急な中断は「反跳性不眠」や「離脱症状」を引き起こす原因となります。以前よりも強い不眠や、不安、イライラ、頭痛などのつらい症状に悩まされることになりかねません。薬を減らしたり、やめたりしたい場合は、必ず医師にその意思を伝え、安全な減薬・中止の計画を立ててもらうようにしましょう。

⑤ 副作用が出たらすぐに医師に相談する

服用を始めてから、翌日の強い眠気、ふらつき、めまい、物忘れ、口の渇きなど、何らかの好ましくない症状が現れた場合は、我慢せずに速やかに医師や薬剤師に相談してください。それは薬が体に合っていない、あるいは用量が多すぎるサインかもしれません。副作用を放置すると、日常生活に支障をきたしたり、思わぬ事故につながったりする可能性があります。副作用を正確に伝えることで、医師はよりあなたに合った薬への変更や、用量の調整を行うことができます。

⑥ 妊娠中・授乳中は必ず医師に伝える

妊娠中や授乳中の女性が睡眠導入剤を服用する場合、薬の成分が胎児や母乳を通じて赤ちゃんに影響を与える可能性があります。特に妊娠初期は、胎児の器官が形成される重要な時期であり、薬の使用は慎重に判断する必要があります。また、授乳中に母親が薬を服用すると、赤ちゃんが眠りがちになったり、元気がなくなったりすることがあります。

不眠の治療を開始する前はもちろん、治療中に妊娠が判明した場合や、授乳を開始する際も、必ずその旨を医師に伝えてください。医師は、妊娠・授乳の時期や、治療の必要性を総合的に判断し、リスクの少ない薬を選択したり、薬を使わない治療法を検討したりします。自己判断での服用は絶対に避けましょう。

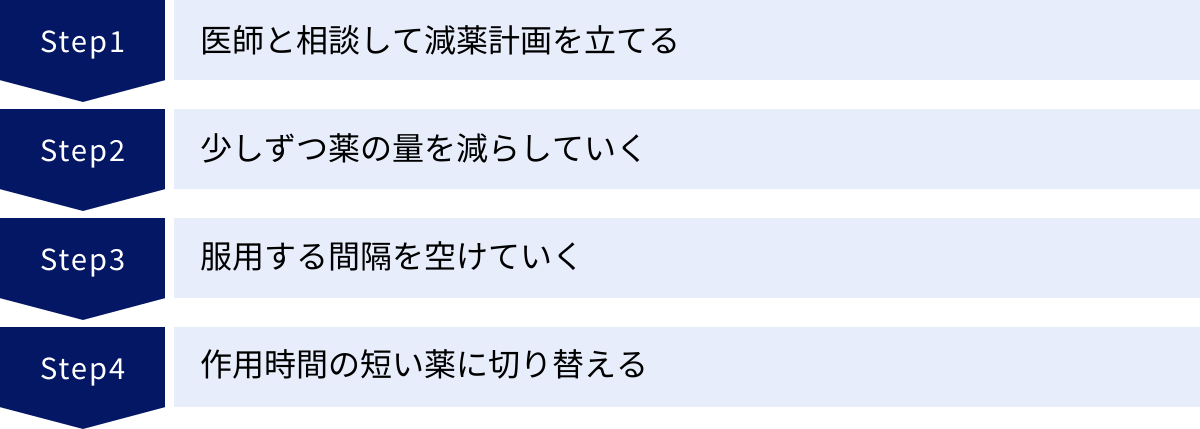

睡眠導入剤のやめ方と減薬の進め方

睡眠導入剤は、つらい不眠症状を緩和するための対症療法であり、最終的な目標は「薬なしで快適に眠れるようになること」です。しかし、特に長期間服用してきた場合、急にやめることは難しく、慎重なステップが必要です。ここでは、安全に薬をやめていくための基本的な考え方と進め方を紹介します。

医師と相談して減薬計画を立てる

薬をやめるための第一歩は、「薬をやめたい」という意思を主治医に明確に伝えることです。自己判断で減薬を始めるのは絶対に避けてください。医師は、あなたの不眠の原因となったストレスが軽減されているか、睡眠習慣が改善されているかなど、現在の心身の状態を評価します。その上で、離脱症状のリスクを最小限に抑えながら、いつから、どのようなペースで薬を減らしていくか、具体的で無理のない減薬計画を一緒に立ててくれます。このプロセスには、患者と医師の信頼関係が非常に重要です。

少しずつ薬の量を減らしていく

減薬の基本は「ゆっくり、少しずつ」です。急激な変化は、体が対応できず離脱症状を引き起こす原因となります。一般的な方法として「漸減法(ぜんげんほう)」があります。

- 漸減法: 現在服用している薬の量を、ごく少量ずつ段階的に減らしていく方法です。例えば、1錠服用している場合、まずは4分の3錠に減らし、その量で1〜2週間様子を見ます。離脱症状などが出ずに安定していれば、次に半錠に減らし、また1〜2週間様子を見る、というように、時間をかけてゆっくりと進めていきます。錠剤を割るためのピルカッターを使ったり、より少ない用量の規格の錠剤に変更したりしながら調整します。このペースは個人の状態によって異なり、数ヶ月から1年以上かけて行うことも珍しくありません。

服用する間隔を空けていく

薬の量を減らす方法と並行して、またはその代わりとして、服用する間隔を徐々に空けていく「隔日法」も用いられます。

- 隔日法: 毎晩服用していた薬を、まずは一日おき(隔日)にします。それに慣れたら、次は二日おき、三日おき、と服用しない日を増やしていきます。そして最終的には、本当に眠れないと感じる日だけ服用する「頓服(とんぷく)」に切り替え、徐々に服用ゼロを目指します。この方法は、特に作用時間が短い薬の場合に有効です。

作用時間の短い薬に切り替える

もし現在、中時間作用型や長時間作用型の睡眠導入剤を服用している場合、減薬のステップとして、まず作用時間のより短い薬に切り替えることがあります。作用時間の長い薬は体内に蓄積しやすく、離脱症状が長く続く傾向があります。そこで、まず作用時間の短い薬に置き換えてから、その薬を少しずつ減らしていくことで、離脱症状をコントロールしやすくなる場合があります。どの薬からどの薬に切り替えるかは、専門的な判断が必要なため、必ず医師の指示に従ってください。

減薬の過程では、一時的に寝つきが悪くなったり、不安を感じたりすることもあるかもしれません。しかし、「焦らないこと」が最も大切です。減薬は一直線に進むとは限らず、時には一進一退することもあります。体調が悪い時は無理をせず、前のステップに戻る勇気も必要です。医師とコミュニケーションを取りながら、自分のペースで着実に進めていくことが、成功への鍵となります。

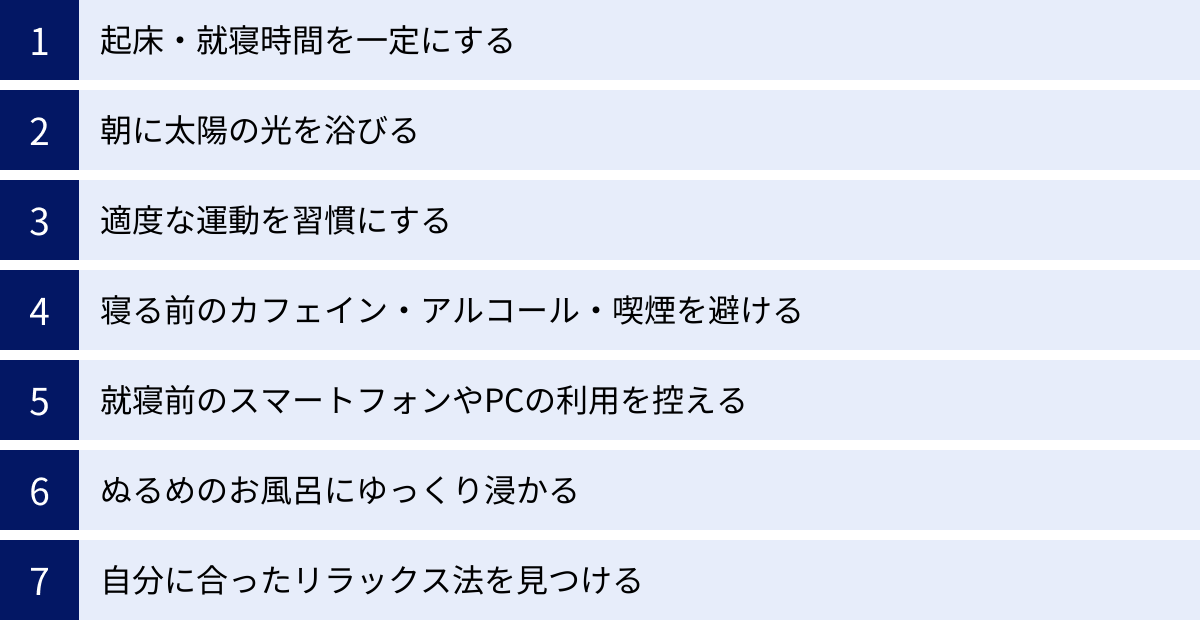

薬だけに頼らないための睡眠習慣の改善(睡眠衛生指導)

睡眠導入剤は不眠治療の有効な手段ですが、薬だけに頼っていては根本的な解決にはなりません。薬物療法と並行して、睡眠に関する正しい知識を身につけ、生活習慣を見直していくこと(睡眠衛生指導)が、薬からの離脱と、長期的に質の高い睡眠を維持するために不可欠です。ここでは、今日から始められる具体的な睡眠習慣の改善策を紹介します。

起床・就寝時間を一定にする

私たちの体には、約24時間周期の体内時計が備わっています。毎日同じ時間に起き、同じ時間に寝ることを心がけると、この体内時計のリズムが整い、自然と夜に眠くなり、朝に目覚めやすくなります。特に重要なのが「起床時間」を一定にすることです。休日だからといって昼過ぎまで寝ていると、体内時計が乱れてしまい、日曜の夜に眠れなくなる「ソーシャル・ジェットラグ(社会的時差ぼけ)」の原因になります。休日の寝だめは、平日との差が2時間以内にとどめるのが理想です。

朝に太陽の光を浴びる

朝、目が覚めたら、カーテンを開けて太陽の光を浴びましょう。朝日を浴びることで、体内時計がリセットされます。また、光の刺激は、精神を安定させる神経伝達物質「セロトニン」の分泌を促します。このセロトニンは、夜になると睡眠ホルモンである「メラトニン」の原料となるため、朝の光が夜の快眠につながるのです。理想は15〜30分程度、屋外で光を浴びることですが、難しい場合は窓際で過ごすだけでも効果があります。

適度な運動を習慣にする

日中に適度な運動を行うと、心地よい疲労感が得られ、寝つきが良くなるだけでなく、深いノンレム睡眠が増え、睡眠の質が向上します。ウォーキング、ジョギング、水泳などの有酸素運動がおすすめです。運動のタイミングは、就寝の3時間ほど前が効果的とされています。運動によって一時的に上がった深部体温が、就寝時間に向けて下がっていく過程で、強い眠気が誘発されます。ただし、就寝直前の激しい運動は、交感神経を興奮させてしまい逆効果になるため避けましょう。

寝る前のカフェイン・アルコール・喫煙を避ける

就寝前の嗜好品は、睡眠に大きな影響を与えます。

- カフェイン: コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには強い覚醒作用があり、その効果は3〜4時間続くとされています。敏感な人ではもっと長く影響が残るため、就寝の4時間前からはカフェインの摂取を避けるのが賢明です。

- アルコール: 「寝酒」は寝つきを良くするように感じられますが、アルコールが分解されてできるアセトアルデヒドには覚醒作用があります。そのため、夜中に目が覚めやすくなり(中途覚醒)、睡眠全体の質を著しく低下させます。

- 喫煙: タバコに含まれるニコチンにも覚醒作用があり、心拍数や血圧を上昇させます。就寝前の一服は、脳を興奮させてしまい、安眠を妨げます。

就寝前のスマートフォンやPCの利用を控える

スマートフォンやパソコン、タブレットなどの画面から発せられる「ブルーライト」は、太陽光に近い強い光であり、体内時計に「まだ昼間だ」と誤認させます。これにより、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌が抑制され、寝つきが悪くなる原因となります。少なくとも、就寝の1〜2時間前にはデジタルデバイスの使用をやめ、脳をリラックスさせる時間に切り替えましょう。

ぬるめのお風呂にゆっくり浸かる

就寝に向けて、体の内部の温度(深部体温)が下がると、人は眠気を感じます。この仕組みをうまく利用するのが入浴です。就寝の90分〜2時間前に、38〜40℃程度のぬるめのお湯に15分ほどゆっくり浸かると、一時的に深部体温が上がります。その後、お風呂から上がって体温が急降下するタイミングで、自然で強い眠気が訪れます。熱すぎるお湯は交感神経を刺激して逆効果なので注意しましょう。

自分に合ったリラックス法を見つける

寝る前は、心身の興奮を鎮め、副交感神経が優位なリラックス状態を作ることが大切です。以下のような活動から、自分が「心地よい」と感じるものを見つけて、就寝前の習慣にしてみましょう。

- 穏やかな音楽を聴く

- アロマオイルを焚く(ラベンダー、カモミールなど)

- ヒーリング効果のある自然音を聴く

- 軽いストレッチやヨガを行う

- 難しい内容ではない、好きな本を読む

- 腹式呼吸や瞑想で心を落ち着ける

これらの生活習慣の改善は、地道ですが非常に効果的です。薬と組み合わせることで治療効果を高め、将来的には薬なしで眠れる体質を作ることにつながります。

睡眠導入剤の処方はどこで受けられる?

不眠の悩みを専門家に相談し、睡眠導入剤の処方を受けたいと考えた場合、どの診療科を受診すればよいのでしょうか。ここでは、主な選択肢とその特徴について説明します。

精神科・心療内科

不眠症の治療を専門とするのは、精神科や心療内科です。これらの診療科では、睡眠に関する専門的な知識を持つ医師が、詳細な問診を通じて不眠のタイプや原因を特定します。

- 精神科: うつ病、不安障害、統合失調症など、精神疾患が不眠の背景にある可能性が高い場合や、不眠の症状が重い場合に適しています。薬物療法だけでなく、心理療法なども含めた包括的な治療が受けられます。

- 心療内科: ストレスなど心理的な要因が、身体的な症状(不眠、頭痛、腹痛など)として現れている「心身症」を主に扱います。仕事や家庭のストレスで眠れないといった場合に、相談しやすいでしょう。

精神科や心療内科では、睡眠導入剤の選択肢が豊富なだけでなく、薬の調整や減薬・中止についても専門的な指導を受けることができます。不眠が長引いている、あるいは精神的な不調を伴う場合は、まずこれらの専門科を受診するのが最も確実な方法です。

内科などの一般診療科

日頃からかかっている内科、あるいは一般のクリニックでも、睡眠導入剤を処方してもらうことは可能です。いきなり専門科に行くのは敷居が高いと感じる場合や、まずは身近な医師に相談したいという場合には、良い選択肢となります。

かかりつけ医であれば、あなたの既往歴や普段の健康状態をよく理解しているため、体質に合った薬を処方してくれる可能性があります。ただし、処方できる睡眠導入剤の種類が限られていたり、不眠の原因が複雑であったりする場合には、より専門的な治療が必要と判断され、精神科や心療内科への紹介状を書いてもらうことになるケースも少なくありません。まずは相談の窓口として利用し、必要に応じて専門医につなげてもらうという考え方が良いでしょう。

オンライン診療サービス

近年、スマートフォンやPCを利用して、自宅にいながら医師の診察を受けられるオンライン診療サービスが普及しています。睡眠や不眠の治療に特化したサービスも増えており、新たな選択肢となっています。

- メリット:

- 通院の手間や時間がかからない。

- 周囲の目を気にせず相談できる。

- 夜間や休日に対応しているサービスもある。

- 注意点:

- 初診からオンラインで対応可能か、対面診療が必要かなど、サービスによってルールが異なります。

- 処方される薬は、ビデオ通話などを通じて医師が安全と判断した範囲に限られる場合があります。

- 向精神薬(ベンゾジアゼピン系など)の処方には、対面診療が原則として必要となるなど、制約がある点に注意が必要です。(参照:厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」)

仕事が忙しくて通院の時間が取れない方や、近くに適切な医療機関がない方にとっては非常に便利なサービスですが、直接的な診察ができないという制約もあります。自分の状況に合わせて、対面診療とオンライン診療のどちらが適しているかを検討しましょう。

まとめ:医師と相談し自分に合った睡眠導入剤を選びましょう

この記事では、睡眠導入剤(睡眠薬)について、その基本から種類、副作用、正しい使い方、そして薬だけに頼らないための生活改善まで、幅広く解説してきました。

睡眠導入剤は、脳の興奮を鎮めたり、睡眠リズムを整えたりすることで、つらい不眠の症状を和らげる医療用医薬品です。市販の睡眠改善薬とは成分も目的も異なり、医師の処方が必要です。その種類は多岐にわたり、作用の仕組み(BZD系、非BZD系、メラトニン受容体作動薬、オレキシン受容体拮抗薬など)や、作用時間(超短時間〜長時間)によって、効果や副作用の特性が大きく異なります。

効果的な治療の鍵は、自分の不眠のタイプ(入眠障害、中途覚醒など)を正確に把握し、それに最も合った薬を専門医に選んでもらうことです。作用が強力な薬は副作用のリスクも伴うため、用法・用量を守り、アルコールとの併用を避けるなど、安全な服用ルールを徹底することが何よりも重要です。

そして、忘れてはならないのが、薬物療法はあくまで対症療法であり、根本的な解決には生活習慣の見直しが不可欠であるという点です。規則正しい生活、朝の光、適度な運動、就寝前のリラックスタイムなどを心がけることで、薬の効果を高め、将来的には薬なしで眠れる心身の状態を作ることが最終的な目標となります。

睡眠の悩みは一人で抱え込まず、専門の医療機関に相談することから始めてみてください。医師と二人三脚で治療を進めることで、きっと安らかな夜とすっきりとした朝を取り戻すことができるはずです。