「夜、布団に入ってもなかなか寝付けない」「夜中に何度も目が覚めてしまう」「朝早く目が覚めて、それから眠れない」…こうした不眠の悩みは、現代社会において多くの人が抱える深刻な問題です。質の良い睡眠がとれないと、日中の集中力や気力が低下するだけでなく、心身の健康にも大きな影響を及ぼします。

不眠の症状が続く場合、医療機関で「睡眠薬(睡眠導入剤)」が処方されることがあります。睡眠薬は、医師の指導のもとで正しく使用すれば、つらい不眠症状を和らげる非常に有効な手段です。しかし、その効果を最大限に引き出し、同時に副作用のリスクを最小限に抑えるためには、「いつ飲むか」という服用タイミングが極めて重要になります。

この記事では、睡眠薬の効果を最大限に引き出すための最適な服用タイミングについて、薬の種類や作用の違いも踏まえながら、専門的な知見に基づき徹底的に解説します。また、薬局で購入できる「睡眠改善薬」との違い、服用時の注意点、そして薬に頼る前に試したい生活習慣の改善策まで、不眠に悩むすべての方に知っていただきたい情報を網羅的にお届けします。

目次

睡眠薬と睡眠改善薬の違いとは

「眠れない」という悩みを解決するための薬として、「睡眠薬」と「睡眠改善薬」の二つがよく知られています。この二つは名前が似ていますが、その性質や目的、入手方法において大きな違いがあります。両者の違いを正しく理解することは、自分の症状に合った適切な対処法を選ぶための第一歩です。

ここでは、医師の処方が必要な「睡眠薬(睡眠導入剤)」と、薬局やドラッグストアで購入できる「睡眠改善薬」のそれぞれの特徴、役割、そしてメリット・デメリットについて詳しく解説します。

| 比較項目 | 睡眠薬(睡眠導入剤) | 睡眠改善薬 |

|---|---|---|

| 購入場所 | 医療機関(医師の処方箋が必要) | 薬局・ドラッグストア |

| 主な目的 | 不眠症の治療 | 一時的な不眠症状の緩和 |

| 効果の強さ | 強い | 穏やか |

| 主成分 | ベンゾジアゼピン系、非ベンゾジアゼピン系、メラトニン受容体作動薬、オレキシン受容体拮抗薬など多岐にわたる | 主に抗ヒスタミン薬(ジフェンヒドラミン塩酸塩など) |

| 依存性・耐性 | 種類によってはリスクがある | ほとんどないが、長期連用は推奨されない |

| 使用期間 | 医師の指示に従い、治療計画に沿って使用 | 短期間(2~3日程度)の頓服的な使用が原則 |

医師の処方が必要な「睡眠薬(睡眠導入剤)」

睡眠薬(睡眠導入剤)は、医学的に「不眠症」と診断された患者さんの治療を目的として、医師の処方箋に基づいて処方される医療用医薬品です。不眠症とは、単に「眠れない日がある」という状態ではなく、「入眠困難(寝つきが悪い)」「中途覚醒(夜中に目が覚める)」「早朝覚醒(朝早く目が覚める)」「熟眠障害(ぐっすり眠った感じがしない)」といった症状が週に数回以上あり、それが原因で日中の倦怠感、意欲低下、集中力低下、食欲不振などの不調が長期間(一般的に1ヶ月以上)続いている状態を指します。

睡眠薬は、脳の中枢神経に直接作用し、興奮状態を鎮めたり、自然な眠りを誘う体内物質の働きを助けたりすることで、強制的に、あるいは生理的な眠りに近い形で睡眠を促します。その作用は強力で、さまざまなタイプの不眠症に対して高い効果が期待できます。

【睡眠薬の主な作用メカニズム】

- GABA受容体作動薬(ベンゾジアゼピン系・非ベンゾジアゼピン系): 脳内の興奮を抑える神経伝達物質「GABA」の働きを強め、脳全体の活動を鎮静化させることで眠りを誘います。

- メラトニン受容体作動薬: 体内時計を調整し、自然な眠りを促すホルモン「メラトニン」の受容体を刺激します。

- オレキシン受容体拮抗薬: 脳を覚醒させる物質「オレキシン」の働きをブロックすることで、脳を睡眠状態へと切り替えます。

メリットとしては、症状に応じた適切な薬を選択することで、つらい不眠を効果的に改善できる点が挙げられます。一方で、デメリットとしては、副作用のリスク(翌日の眠気、ふらつき、記憶障害など)や、薬の種類によっては依存性や耐性(長期間使用すると薬が効きにくくなること)が生じる可能性がある点です。そのため、睡眠薬による治療は、必ず医師の厳密な管理のもとで行われなければなりません。自己判断で量を増やしたり、急に中断したりすることは非常に危険です。

薬局で買える「睡眠改善薬」

睡眠改善薬は、医師の処方箋がなくても薬局やドラッグストアで購入できる一般用医薬品です。こちらは「不眠症」の治療を目的とするものではなく、「一時的な不眠症状の緩和」を目的としています。

一時的な不眠とは、例えば、ストレスのかかる出来事があった、旅行や出張で環境が変わった、生活リズムが不規則になった、など、はっきりとした原因によって一時的に寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりする状態を指します。

睡眠改善薬の多くは、有効成分として「ジフェンヒドラミン塩酸塩」などの抗ヒスタミン薬を含んでいます。抗ヒスタミン薬は、もともとアレルギー症状(くしゃみ、鼻水、かゆみなど)を抑える薬ですが、その副作用として生じる「眠気」を応用したものです。つまり、アレルギー反応を抑える作用ではなく、副作用である鎮静作用を利用して眠気を誘発する仕組みです。

メリットは、医療機関を受診することなく、手軽に入手できる点です。急な不眠で困ったときに、一時的な対策として利用できます。また、医療用の睡眠薬に比べて依存性のリスクは極めて低いとされています。

デメリットとしては、まず効果が穏やかであるため、慢性的な不眠症に対しては十分な効果が期待できないことが多い点です。また、あくまで対症療法であり、不眠の根本的な原因を解決するものではありません。副作用として、口の渇き、排尿困難、翌日の眠気などが現れることがあります。特に、緑内障や前立腺肥大の持病がある方は、症状を悪化させる可能性があるため使用できません。

最も重要な注意点は、睡眠改善薬を漫然と長期間使用してはいけないということです。数日間使用しても症状が改善しない場合は、その背景に「不眠症」や他の病気が隠れている可能性があります。その際は、自己判断で服用を続けず、必ず医療機関を受診して専門医に相談する必要があります。

睡眠薬を飲む最適なタイミング

睡眠薬の効果を最大限に引き出し、安全に使用するためには、服用するタイミングが非常に重要です。せっかく処方された薬も、飲むタイミングを間違えると効果が十分に得られなかったり、予期せぬ副作用に見舞われたりする可能性があります。

ここでは、睡眠薬を服用する上での基本的なタイミングと、なぜそのタイミングが推奨されるのか、その理由について詳しく解説します。

基本は就寝の30分前

多くの睡眠薬において、最も基本的で推奨される服用タイミングは「就寝の30分前」です。これは、薬を服用してから体内に吸収され、血液中の薬物濃度(血中濃度)が効果を発揮するレベルに達するまでに、およそ30分程度の時間がかかるためです。

ここで言う「就寝」とは、単に布団に入る時間ではなく、「すべての就寝準備を終え、あとは眠るだけ」という状態を指します。具体的には、入浴、歯磨き、着替え、トイレなどをすべて済ませ、部屋の明かりを消してベッドに入り、すぐに眠れる状態のことです。

【なぜ就寝の30分前が最適なのか】

- スムーズな入眠のため: 服用後30分でちょうど眠気が訪れるため、ベッドに入ったときに自然な形で眠りに入りやすくなります。タイミングが合えば、「薬に眠らされる」というよりは「眠気が来たから眠る」という自然な感覚で入眠できます。

- 副作用のリスクを避けるため: 睡眠薬、特に効果の発現が速いタイプのもの(超短時間型など)を服用した後に、スマートフォンを操作したり、何か作業をしたりしていると、自分でも気づかないうちに薬が効き始め、ふらつきやめまいを起こす危険があります。また、薬が効き始めた後の行動を覚えていない「一過性前向性健忘」という記憶障害を引き起こすリスクも高まります。服用後は速やかにベッドに入り、他の活動をしないことが安全上、極めて重要です。

したがって、就寝の準備がすべて完了した状態で薬を服用し、その後はすぐにベッドに入るという一連の流れを習慣づけることが大切です。

【よくある間違いとそのリスク】

- 早すぎる服用: 「早く効いてほしいから」と、就寝の1時間以上前に服用してしまうケースです。薬の効果がピークに達する前に眠ろうと焦ってしまい、かえって眠れなくなることがあります。また、眠気が来る前に活動することで、前述のふらつきや健忘のリスクが高まります。

- 遅すぎる服用(ベッドに入ってから): 眠れないからといってベッドの中で服用すると、薬が効き始めるまでの30分間、「まだ効かない」という不安や焦りが生まれ、脳が覚醒してしまい、かえって入眠を妨げることがあります。

理想的な流れは、「就寝準備完了→薬を服用→すぐに消灯してベッドに入る」です。このリズムを守ることが、睡眠薬治療の第一歩となります。

食事の直後は避けるべき理由

睡眠薬を飲むタイミングとして、「就寝の30分前」とともにもう一つ重要なルールがあります。それは、「食事の直後に服用するのを避ける」ということです。

多くの薬は、胃ではなく主に小腸で吸収されます。食事、特に脂肪分を多く含む食事を摂った直後は、食べ物が胃の中に長時間留まり、消化活動が活発になります。この状態で睡眠薬を服用すると、薬も一緒に胃に留まる時間が長くなり、小腸への到達が遅れてしまいます。

【食事直後の服用がもたらす影響】

- 効果の発現が遅れる: 薬の吸収が遅れるため、本来30分程度で現れるはずの効果が、1時間以上経っても現れないことがあります。「薬を飲んだのに効かない」と感じる原因の多くは、この食事の影響によるものです。

- 効果が弱まる・不安定になる: 薬の吸収がゆっくりになることで、血中濃度のピークが低くなり、期待される効果が十分に得られないことがあります。また、食事の内容によって吸収の度合いが毎回変わるため、薬の効果が不安定になりがちです。

この問題を避けるため、睡眠薬の服用は「空腹時」または「食後2時間以上経過してから」が原則とされています。空腹時であれば、薬は速やかに胃を通過して小腸に達し、スムーズに吸収されて安定した効果を発揮できます。

【具体的なタイミングの例】

- 夕食を19時に食べた場合 → 21時以降に服用するのが望ましい。

- 夕食の時間が遅くなり、就寝時間まで2時間も空けられない場合 → その日の夕食は消化の良い、脂肪分の少ないメニュー(おかゆ、うどん、野菜スープなど)にすると、影響を最小限に抑えられます。

特に、新しいタイプの睡眠薬であるオレキシン受容体拮抗薬は、食事の影響を非常に受けやすいことが知られています。このタイプの薬を服用している場合は、必ず食後2時間以上空けるというルールを厳守する必要があります。

睡眠薬の効果が安定しないと感じている方は、一度ご自身の食事の時間と服薬のタイミングを見直してみましょう。夕食の時間や内容を少し工夫するだけで、薬の効果が劇的に改善されるケースも少なくありません。

【種類別】作用時間で変わる服用タイミング

睡眠薬は、その効果が持続する時間の長さによって「超短時間作用型」「短時間作用型」「中間作用型」「長時間作用型」の4つに大別されます。どのタイプの薬が処方されるかは、患者さんの不眠の症状(寝つきが悪いのか、夜中に目が覚めるのかなど)によって決まります。

そして、この作用時間の違いによって、服用する上での注意点や最適なタイミングの考え方も少しずつ異なってきます。基本的な「就寝30分前」というルールに加え、ご自身が服用している薬のタイプを理解し、その特性に合わせた使い方を心がけることが重要です。

| 作用時間 | 血中濃度半減期 | 主な対象となる不眠タイプ | 服用タイミングのポイント |

|---|---|---|---|

| 超短時間作用型 | 2~4時間 | 入眠障害(寝つきが悪い) | 効果発現が非常に速いため、服用後は直ちに就寝する。 |

| 短時間作用型 | 6~10時間 | 入眠障害、中途覚醒(夜中に目が覚める) | 就寝30分前に服用。翌朝への持ち越しは少ない。 |

| 中間作用型 | 12~24時間 | 中途覚醒、早朝覚醒(朝早く目が覚める) | 翌日への持ち越しに注意し、十分な睡眠時間を確保できる日に服用。 |

| 長時間作用型 | 24時間以上 | 早朝覚醒、日中の不安感が強い場合 | 翌日への影響が大きいため、特に慎重な服用が必要。 |

| (血中濃度半減期は薬物動態の指標であり、実際の作用時間とは必ずしも一致しませんが、目安として記載しています。) |

超短時間型・短時間型の場合

超短時間作用型および短時間作用型の睡眠薬は、主に「入眠障害(寝つきが悪い)」の改善に用いられます。これらの薬は服用後の効果発現が比較的速く、作用持続時間が短いという特徴があります。

【超短時間作用型】

- 特徴: 服用後15~30分という速さで効果が現れ、2~4時間で体から消失していきます。効果の切れ味が良いため、翌朝に眠気やだるさが残る「持ち越し効果(ハングオーバー)」が起こりにくいのがメリットです。

- 最適なタイミングと注意点: このタイプの薬で最も注意すべき点は、効果発現の速さです。服用タイミングは「就寝の30分前」というよりは、「ベッドに入る直前」と考えるのがより安全です。薬を飲んだ後に歯磨きをしたり、明日の準備をしたりといった行動は絶対に避けるべきです。服用したら、すぐに部屋を暗くして横になる習慣を徹底してください。服用後に他の活動をすると、ふらついて転倒するリスクや、行動した内容を忘れてしまう「健忘」のリスクが非常に高くなります。

【短時間作用型】

- 特徴: 超短時間型よりは少し長く、6~10時間程度効果が持続します。寝つきを良くするだけでなく、睡眠前半の浅い眠りを改善し、夜中に目が覚める「中途覚醒」にもある程度の効果が期待できます。こちらも持ち越し効果は比較的少ないとされています。

- 最適なタイミングと注意点: こちらは「就寝の30分前」という基本ルールを守るのが適しています。超短時間型ほどではありませんが、こちらも効果の発現は比較的速いため、服用後は速やかにベッドに入ることが推奨されます。短時間作用型は、一般的な睡眠時間(7~8時間)と作用時間が近いため、生活リズムが整っている人にとっては非常に使いやすい薬と言えます。

これらのタイプを服用している方は、「飲んだらすぐに寝る」を徹底することが、効果を最大限に引き出し、安全を確保するための鍵となります。

中間型・長時間型の場合

中間作用型および長時間作用型の睡眠薬は、効果の持続時間が長いため、夜中に何度も目が覚めてしまう「中途覚醒」や、朝方の早い時間に目が覚めて二度寝ができない「早朝覚醒」の治療に主として用いられます。また、長時間型は日中の不安感を和らげる目的で使われることもあります。

【中間作用型】

- 特徴: 効果が12~24時間持続します。夜間の睡眠を安定させ、朝までぐっすり眠れるようにサポートします。

- 最適なタイミングと注意点: 服用タイミングは「就寝の30分前」が基本です。このタイプで最も注意すべき点は、翌日への眠気の持ち越し(ハングオーバー)です。作用時間が長いため、薬の成分が翌朝まで体内に残ってしまう可能性があります。これにより、起床時のふらつき、日中の眠気、集中力や判断力の低下などが起こることがあります。したがって、少なくとも7~8時間の連続した睡眠時間を確保できる日に服用することが大前提となります。例えば、夜中の2時に服用して朝7時に起きる、といった使い方をすると、持ち越し効果が強く現れる可能性が高く危険です。

【長時間作用型】

- 特徴: 効果が24時間以上にわたって持続します。非常に長く作用するため、重度の中途覚醒や早朝覚醒、さらには日中の強い不安を伴う不眠症などに用いられます。

- 最適なタイミングと注意点: 中間型以上に持ち越し効果への厳重な注意が必要です。服用タイミングは「就寝の30分前」ですが、毎日決まった時間に服用し、生活リズムを崩さないことが特に重要になります。このタイプの薬を服用している間は、日中も眠気や注意力の低下が起こる可能性があることを常に意識し、車の運転や危険な機械の操作は絶対に避ける必要があります。高齢者は薬の代謝・排泄機能が低下しているため、長時間作用型の薬は蓄積しやすく、転倒などのリスクが高まるため、処方は特に慎重に行われます。

中間型・長時間型の薬を服用している方は、「十分な睡眠時間を確保し、翌日の活動への影響を常に意識する」ことが、安全な治療を続けるための重要なポイントです。もし持ち越し効果が強く、日常生活に支障が出るようであれば、我慢せずに医師に相談し、薬の種類の変更や量の調整を検討してもらうことが大切です。

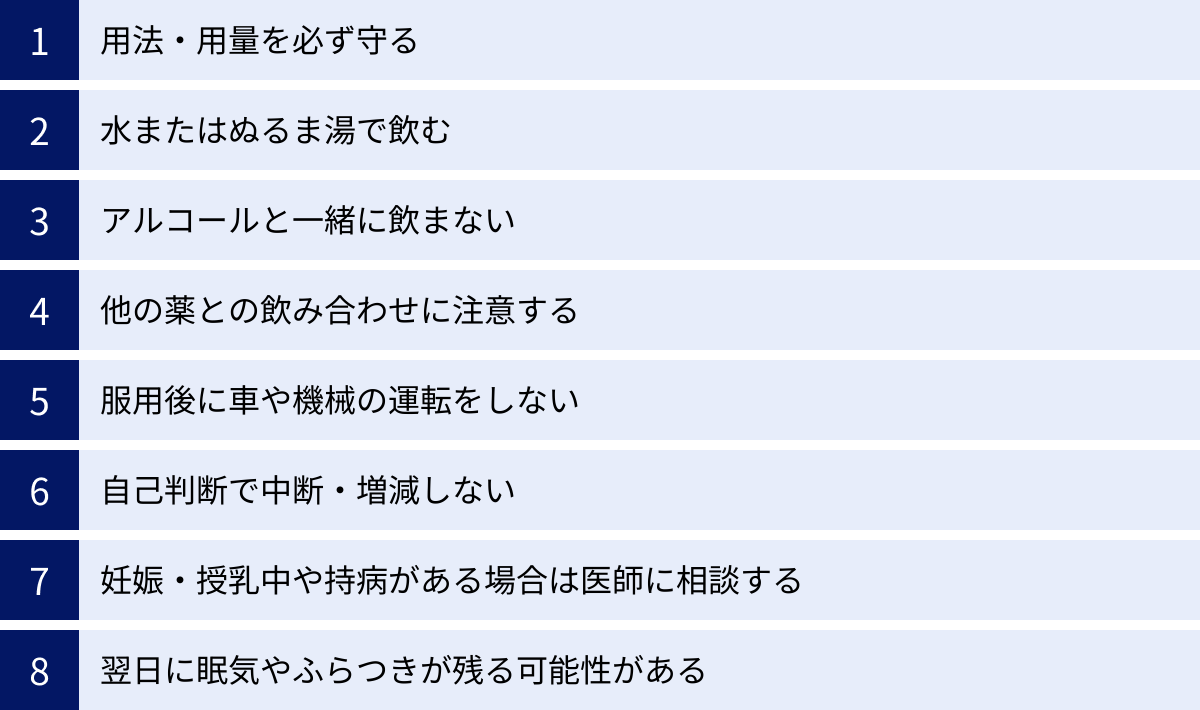

睡眠薬を服用するときの8つの注意点

睡眠薬は、医師の指示通りに正しく使えば不眠治療の強力な味方となりますが、使い方を誤ると危険を伴うこともあります。薬の効果を安全に得るためには、いくつかの重要な注意点を守る必要があります。ここでは、睡眠薬を服用する際に必ず守っていただきたい8つのルールを、その理由とともに詳しく解説します。

① 用法・用量を必ず守る

処方された用法・用量を厳守することは、薬物治療における絶対的な基本です。医師は、患者さん一人ひとりの年齢、体重、性別、肝臓や腎臓の機能、そして不眠の症状の重さなどを総合的に判断して、最適な薬の種類と量を決定しています。

「1錠では効かない気がするから2錠飲んでみよう」「今日は早く眠りたいから多めに飲もう」といった自己判断による増量は、絶対にやってはいけません。量を増やせば効果が強まるかもしれませんが、それ以上に副作用(ふらつき、記憶障害、呼吸抑制など)のリスクが飛躍的に高まります。また、安易な増量は、薬物への依存を形成するきっかけにもなり得ます。

逆に、「副作用が怖いから半分にしてみよう」といった自己判断による減量も問題です。中途半端な量では十分な効果が得られず、「この薬は効かない」と誤解してしまったり、不眠の症状が悪化したりする可能性があります。

もし薬の効果に疑問を感じたり、副作用が気になったりした場合は、必ず処方した医師に相談してください。

② 水またはぬるま湯で飲む

睡眠薬は、コップ1杯程度の水またはぬるま湯で服用するのが原則です。他の飲み物で服用すると、薬の吸収に影響を与え、効果が不安定になったり、予期せぬ副作用が出たりする可能性があります。

- お茶、コーヒー、紅茶: これらに含まれるカフェインには覚醒作用があるため、睡眠薬の効果を妨げてしまいます。

- 牛乳: 牛乳に含まれる脂肪分やタンパク質が、薬の吸収を遅らせたり、妨げたりすることがあります。

- ジュース類: 特にグレープフルーツジュースは厳禁です。グレープフルーツに含まれる成分が、肝臓での薬物代謝酵素(CYP3A4)の働きを阻害してしまいます。これにより、薬が分解されずに血中濃度が異常に高まり、作用が強く出すぎて危険な状態に陥ることがあります。影響は数日間続くこともあるため、睡眠薬を服用している期間はグレープフルーツ(果実そのものも含む)の摂取を避けるべきです。

必ず水かぬるま湯で、十分な量で服用することを習慣にしましょう。

③ アルコールと一緒に飲まない

睡眠薬とアルコール(お酒)の併用は、命に関わることもある非常に危険な行為です。絶対に避けてください。

アルコールと睡眠薬は、どちらも脳の働きを抑制する「中枢神経抑制作用」を持っています。この二つを同時に摂取すると、互いの作用を異常に強め合う「相乗効果」が生まれます。

【アルコールと睡眠薬の併用によるリスク】

- 過剰な鎮静: 意識が朦朧としたり、昏睡状態に陥ったりすることがあります。

- 呼吸抑制: 呼吸中枢が強く抑制され、呼吸が浅くなったり、止まってしまったりする危険性があります。

- 記憶障害(健忘): 飲酒後の行動を全く覚えていない、ということが起こりやすくなります。

- 異常行動: 無意識のうちに奇妙な行動をとったり、攻撃的になったりすることが報告されています。

- ふらつき・転倒: 筋弛緩作用が強く現れ、歩行が困難になり、転倒して大怪我をするリスクが高まります。

「寝酒」の習慣がある人も注意が必要です。アルコールは寝つきを良くするかもしれませんが、睡眠の質を著しく低下させ、中途覚醒の原因となります。睡眠薬による治療中は、禁酒が原則です。

④ 他の薬との飲み合わせに注意する

睡眠薬は、他の薬と一緒に服用することで、互いの効果に影響を及ぼす「相互作用」を起こすことがあります。特に、同じように眠気を引き起こす可能性のある薬との併用には注意が必要です。

- 注意が必要な薬の例:

- 他科で処方された精神安定剤、抗うつ薬、抗てんかん薬など

- 市販の風邪薬、鼻炎薬、アレルギーの薬(抗ヒスタミン薬を含むもの)

- 一部の鎮痛剤

- 一部の胃薬

複数の医療機関にかかっている場合や、市販薬・サプリメントを常用している場合は、必ずお薬手帳を持参し、医師や薬剤師に現在服用しているすべての薬を伝えることが重要です。お薬手帳は、こうした危険な飲み合わせを防ぐための大切なツールです。

⑤ 服用後に車や機械の運転をしない

睡眠薬を服用した後は、眠気や注意力の低下、判断力の鈍化、集中力の散漫などが起こるため、自動車の運転や危険を伴う機械の操作、高所での作業などは絶対に行ってはいけません。

この注意義務は、服用した当日の夜だけではありません。作用時間の長い中間型や長時間作用型の薬では、翌日の午前中、あるいは一日中影響が残る可能性があります。「自分は眠くないから大丈夫」という感覚はあてになりません。注意力や反射神経は、自覚がないまま低下していることが多く、これが重大な事故につながるのです。

睡眠薬を服用する際は、翌日の活動内容も考慮し、運転などの予定がないことを確認してからにしましょう。

⑥ 自己判断で中断・増減しない

不眠の症状が改善してきたからといって、自己判断で急に薬をやめてしまうと、「反跳性不眠(リバウンド)」や「離脱症状」が起こることがあります。

- 反跳性不眠: 薬をやめたことで、服用前よりも強い不眠に襲われる現象です。

- 離脱症状: 長期間服用していた薬を急に中断することで、不安、焦燥感、頭痛、吐き気、手の震え、発汗といった心身の不快な症状が現れることがあります。

これらの症状は、薬への身体的な依存が形成されている場合に起こりやすく、特にベンゾジアゼピン系の薬で注意が必要です。

睡眠薬を中止する際は、必ず医師と相談の上、数週間から数ヶ月かけて少しずつ量を減らしていく「漸減法」という方法で、慎重に進める必要があります。焦らず、医師の指導に従いましょう。

⑦ 妊娠・授乳中や持病がある場合は医師に相談する

妊娠中または妊娠の可能性がある女性、授乳中の女性は、原則として睡眠薬の服用は避けるべきです。薬の成分が胎盤や母乳を通じて胎児や乳児に移行し、影響を及ぼす可能性があるためです。どうしても治療が必要な場合は、産婦人科医と精神科医が連携し、リスクとベネフィットを慎重に検討した上で、比較的安全とされる薬がごく短期間、最小限の量で処方されることがあります。必ず正直に医師に申し出てください。

また、以下のような持病がある方は、睡眠薬によって症状が悪化する可能性があるため、必ず診察時に医師に伝える必要があります。

- 重症筋無力症: 筋弛緩作用により、症状が悪化します。

- 急性閉塞隅角緑内障: 眼圧が上昇する可能性があります。

- 呼吸機能が低下している疾患(睡眠時無呼吸症候群、COPDなど): 呼吸抑制作用により、危険な状態になることがあります。

⑧ 翌日に眠気やふらつきが残る可能性がある

睡眠薬の作用が翌朝以降も続いてしまうことを「持ち越し効果(ハングオーバー)」と呼びます。特に中間型や長時間作用型の薬で起こりやすいですが、薬の代謝能力には個人差があるため、短時間型でも起こる可能性はあります。

主な症状は、起床時の眠気、頭が重い感じ、だるさ、ふらつき、日中の集中力低下などです。特に高齢者は、薬の分解・排泄が遅れがちなため、持ち越し効果が出やすく、ふらつきによる転倒・骨折のリスクが高まります。

持ち越し効果が続く場合は、薬が体に合っていない可能性があります。我慢せずに医師に相談し、作用時間のより短い薬への変更や、減量を検討してもらうことが大切です。

睡眠薬の主な種類と作用の違い

睡眠薬と一言で言っても、その種類は多岐にわたります。どの薬が処方されるかは、不眠のタイプ(入眠障害、中途覚醒など)や患者さんの状態によって異なります。ここでは、睡眠薬を理解する上で重要な「作用時間」と「作用の仕組み」という二つの側面から、主な種類とその違いを分かりやすく解説します。

作用時間による分類

睡眠薬は、服用してから体内で効果が持続する時間の長さによって、大きく4つのタイプに分類されます。

超短時間作用型

- 作用時間(半減期)の目安: 2~4時間

- 特徴: 効果の発現が非常に速く、作用時間が短いのが特徴です。薬が素早く体から抜けていくため、翌朝に眠気やだるさが残る「持ち越し効果」が最も少ないタイプです。

- 適した不眠タイプ: 布団に入ってもなかなか寝付けない「入眠障害」に主に使われます。

短時間作用型

- 作用時間(半減期)の目安: 6~10時間

- 特徴: 超短時間型より少し長く効果が持続します。一般的な睡眠時間(7~8時間)をカバーできるため、使いやすいタイプとされています。持ち越し効果も比較的少ないです。

- 適した不眠タイプ: 入眠障害に加え、眠りが浅く夜中に目が覚めてしまう「中途覚醒」の初期にも効果が期待できます。

中時間作用型

- 作用時間(半減期)の目安: 12~24時間

- 特徴: 効果が比較的長く持続するため、夜間の睡眠を安定させる効果が高いです。その分、翌日に眠気やふらつきなどの持ち越し効果が現れる可能性が高くなるため、注意が必要です。

- 適した不眠タイプ: 夜中に何度も目が覚める「中途覚醒」や、朝早くに目が覚めてしまう「早朝覚醒」に適しています。

長時間作用型

- 作用時間(半減期)の目安: 24時間以上

- 特徴: 一日以上にわたって効果が持続します。持ち越し効果が強く現れる可能性が最も高いため、使用は慎重に検討されます。睡眠作用だけでなく、日中の不安を和らげる効果も期待できます。

- 適した不眠タイプ: 頑固な中途覚醒や早朝覚醒、あるいは日中の強い不安が不眠の原因となっている場合に用いられます。

作用の仕組みによる分類

睡眠薬は、脳のどの部分に、どのように働きかけるかという「作用機序(メカニズム)」によっても分類されます。作用機序が異なると、効果の現れ方や副作用の傾向も変わってきます。

| 作用の仕組み | 主な特徴 | メリット | デメリット・注意点 |

|---|---|---|---|

| ベンゾジアゼピン(BZD)系 | 脳の興奮を抑えるGABA受容体に作用し、脳全体の活動を強力に抑制する。 | 効果が強く、即効性がある。抗不安作用や筋弛緩作用も併せ持つ。 | 依存性、耐性、筋弛緩作用によるふらつき、離脱症状のリスクが高い。 |

| 非ベンゾジアゼピン系 | BZD系と同様GABA受容体に作用するが、睡眠に特化した受容体を選択的に刺激する。 | BZD系に比べ、筋弛緩作用や抗不安作用が弱く、ふらつきなどの副作用が少ない。 | 依存性、耐性のリスクはBZD系より低いがゼロではない。健忘の副作用に注意。 |

| メラトニン受容体作動薬 | 体内時計を司るホルモン「メラトニン」の受容体に作用し、自然な眠りを促す。 | 依存性が極めて低く、生理的な眠りに近い。体内時計の乱れによる不眠に有効。 | 効果が穏やかで、即効性は低い。強い不眠には効果が不十分な場合がある。 |

| オレキシン受容体拮抗薬 | 脳を覚醒させる物質「オレキシン」の働きをブロックし、脳を睡眠状態へ切り替える。 | 「起こさせない」という新しい作用機序。依存性が低く、中途覚醒に有効。 | 悪夢を見ることがある。食事の影響を受けやすく、空腹時の服用が必須。 |

ベンゾジアゼピン系

古くから使われている伝統的なタイプの睡眠薬です。脳内で神経の興奮を抑える働きを持つ「GABA(ギャバ)」という神経伝達物質の作用を強めることで、脳全体の活動を鎮静化させ、眠りを誘います。

強力な催眠作用に加え、不安を和らげる「抗不安作用」や、筋肉の緊張をほぐす「筋弛緩作用」も併せ持つのが特徴です。しかし、その強力さゆえに、依存性や耐性(薬が効きにくくなること)、ふらつき・転倒、そして急な中断による離脱症状といったリスクが他のタイプの薬よりも高いとされています。

非ベンゾジアゼピン系

ベンゾジアゼピン系薬の副作用を軽減する目的で開発された薬で、「Z薬(ゼットドラッグ)」とも呼ばれます。ベンゾジアゼピン系と同じくGABA受容体に作用しますが、睡眠に深く関わる受容体(ω1受容体)により選択的に働きかけるのが特徴です。

そのため、抗不安作用や筋弛緩作用が比較的弱く、ベンゾジアゼピン系に比べてふらつきや転倒などの副作用が起こりにくいとされています。依存性や耐性のリスクも低減されていますが、ゼロではないため、やはり医師の管理下で慎重に使用する必要があります。

メラトニン受容体作動薬

私たちの体には、夜になると自然な眠気を誘う「メラトニン」というホルモンを分泌し、朝になるとその分泌が止まるという体内時計(サーカディアンリズム)が備わっています。このメラトニンが作用する「メラトニン受容体」を刺激することで、体内時計を整え、生理的に近い自然な眠りを促すのがこのタイプの薬です。

強制的に眠らせるのではなく、体が本来持っている眠るためのリズムを取り戻すのを助ける薬であるため、依存性が極めて低いのが最大のメリットです。効果は穏やかで、特に加齢などによって体内時計が乱れがちな高齢者の不眠症に適しているとされます。

オレキシン受容体拮抗薬

これまでの睡眠薬が「脳の興奮を抑えて眠らせる」薬だったのに対し、全く新しいアプローチで作られたのがこの薬です。脳内には「オレキシン」という、心身を「覚醒状態」に保つ働きを持つ神経伝達物質が存在します。このオレキシンの働きをブロックすることで、覚醒のスイッチをオフにし、脳を自然な「睡眠状態」へと切り替えるのがオレキシン受容体拮抗薬です。

覚醒を維持できなくすることで眠りに導くため、従来の薬とは異なる作用機序を持ち、依存性のリスクが低いと考えられています。特に入眠障害だけでなく、中途覚醒の改善に高い効果を発揮します。

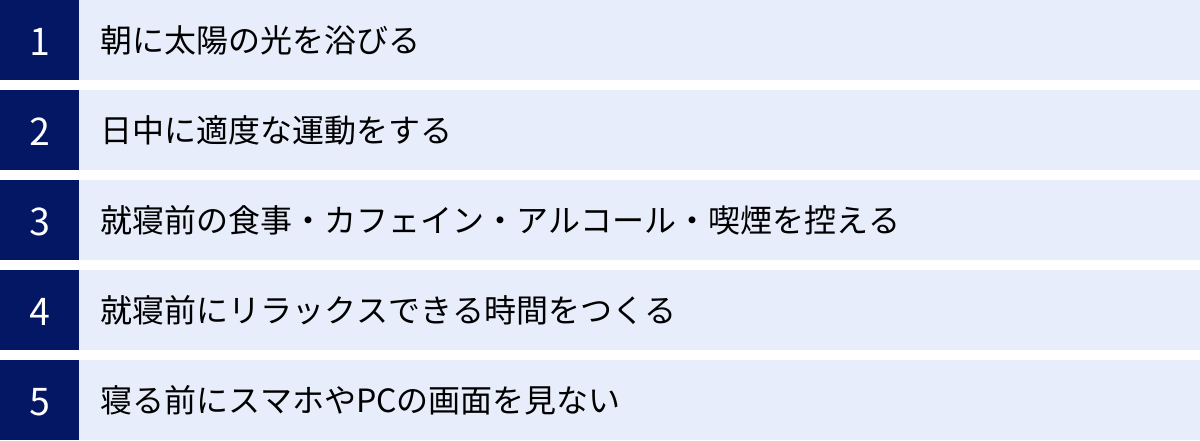

薬に頼る前に試したい睡眠の質を高める生活習慣

睡眠薬は不眠治療の有効な選択肢ですが、薬だけに頼るのではなく、不眠の根本的な原因となっている生活習慣を見直すことが何よりも重要です。薬物療法と並行して、これから紹介する「睡眠衛生」を実践することで、薬の効果を高め、将来的には薬に頼らずに眠れるようになることを目指せます。

朝に太陽の光を浴びる

私たちの体には、約24時間周期でリズムを刻む「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。この体内時計が乱れると、「夜になっても眠れない」「朝起きられない」といった不眠の原因になります。

この体内時計をリセットするための最も強力なスイッチが「朝の太陽光」です。朝、目覚めたらすぐにカーテンを開け、15~30分ほど太陽の光を浴びましょう。網膜から入った光の刺激が脳に伝わり、体内時計がリセットされます。

そして、このリセットから約14~16時間後に、睡眠を促すホルモン「メラトニン」の分泌が始まります。つまり、朝7時に光を浴びれば、夜21時~23時頃に自然な眠気が訪れるというわけです。休日も平日と同じ時間に起き、光を浴びる習慣をつけることが、安定した睡眠リズムを作るための鍵となります。

日中に適度な運動をする

日中に体を動かす習慣は、夜の睡眠の質を大きく向上させます。運動には、睡眠にとって良い影響がいくつもあります。

- 心地よい疲労感: 適度な運動による肉体的な疲労は、スムーズな入眠を助けます。

- 深部体温のコントロール: 人は、体の内部の温度(深部体温)が下がるときに眠気を感じます。日中に運動をすると深部体温が上がり、夜にかけてその温度が大きく下がるため、眠りに入りやすくなります。

- ストレス解消: 運動は、不眠の大きな原因となるストレスや不安を軽減する効果があります。

ウォーキング、ジョギング、水泳などの有酸素運動を、夕方頃までに30分程度行うのがおすすめです。ただし、就寝直前の激しい運動は、交感神経を興奮させて体を覚醒させてしまうため逆効果です。運動は就寝の3時間前までには終えるようにしましょう。

就寝前の食事・カフェイン・アルコール・喫煙を控える

就寝前の行動は、睡眠の質に直接影響します。特に以下の4つは、質の良い睡眠のためには避けるべき習慣です。

- 食事: 就寝直前に食事を摂ると、消化器官が活発に働き続けるため、体が休息状態に入れず、眠りが浅くなります。夕食は就寝の3時間前までに済ませるのが理想です。

- カフェイン: コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには強力な覚醒作用があります。その効果は個人差がありますが、4~8時間程度持続すると言われています。安眠のためには、午後3時以降のカフェイン摂取は避けるのが賢明です。

- アルコール: 「寝酒」は百害あって一利なしです。アルコールは一時的に寝つきを良くしますが、睡眠の後半でアセトアルデヒドという有害物質に分解され、交感神経を刺激します。これにより、眠りが浅くなり、中途覚醒や早朝覚醒の原因となります。

- 喫煙: タバコに含まれるニコチンにも、カフェインと同様の覚醒作用があります。就寝前の喫煙は、寝つきを悪くし、眠りを浅くすることが分かっています。

就寝前にリラックスできる時間をつくる

日中の活動モードである「交感神経」優位の状態から、夜のリラックスモードである「副交感神経」優位の状態へスムーズに切り替えることが、良い眠りのためには不可欠です。そのために、就寝前の1~2時間は、自分なりのリラックスできる時間(入眠儀式)を設けましょう。

- ぬるめのお風呂: 38~40℃くらいのぬるめのお湯に15~20分ほど浸かると、副交感神経が優位になります。また、入浴で一時的に上がった深部体温が、就寝時に下がっていくことで自然な眠気を誘います。

- 穏やかな音楽や読書: 心が落ち着くような静かな音楽を聴いたり、刺激の少ない本を読んだりするのも効果的です。

- アロマテラピー: ラベンダーやカモミールなど、リラックス効果のある香りを活用するのも良いでしょう。

- 軽いストレッチ: 体の緊張をほぐす軽いストレッチやヨガは、心身のリラックスに繋がります。

自分に合った方法を見つけて、心と体を「おやすみモード」に切り替える習慣を作りましょう。

寝る前にスマホやPCの画面を見ない

現代人にとって最も難しい習慣の一つかもしれませんが、非常に重要です。スマートフォン、PC、タブレット、テレビなどの画面から発せられる「ブルーライト」は、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を強力に抑制してしまいます。

寝る直前までスマホを見ていると、脳は「まだ昼間だ」と勘違いし、メラトニンの分泌が遅れ、体内時計が乱れてしまいます。また、SNSやニュース、動画などの情報は脳に刺激を与え、興奮状態にしてしまうため、寝つきが悪くなる原因にもなります。

理想は、就寝の1~2時間前にはデジタルデバイスの使用をやめることです。どうしても使用する場合は、画面の明るさを下げたり、ブルーライトカット機能(ナイトシフトモードなど)を活用したりすることで、影響を多少は軽減できます。

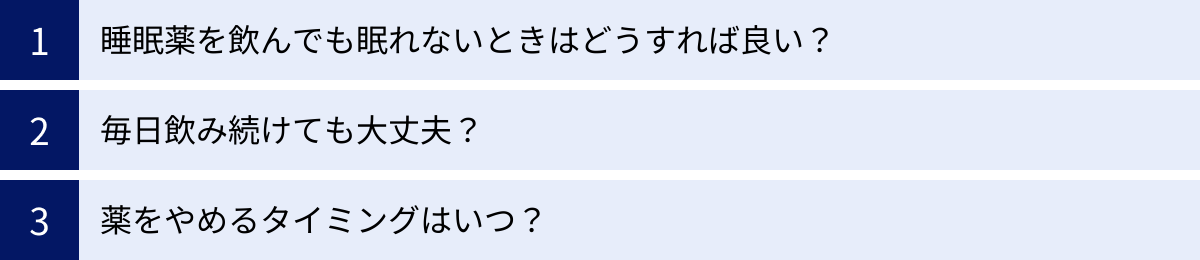

睡眠薬に関するよくある質問

睡眠薬による治療を始めるにあたって、多くの人がさまざまな疑問や不安を抱えています。ここでは、特に多く寄せられる質問について、専門的な視点からお答えします。

睡眠薬を飲んでも眠れないときはどうすれば良い?

処方された睡眠薬を飲んだにもかかわらず、30分~1時間経っても全く眠気が来ない、という経験をすることがあるかもしれません。そんな時、焦って「もう1錠追加で飲んでしまおう」と考えるのは最も危険な行為です。自己判断による追加服用は、過量摂取となり、重篤な副作用を引き起こす可能性があるため絶対にやめてください。

まず試してほしいのは、一度ベッドから出ることです。「眠らなければ」という焦りやプレッシャーは、交感神経を刺激し、ますます脳を覚醒させてしまいます。

- リラックスできることを試す: 明るすぎない照明のもとで、リラックスできることをしてみましょう。例えば、ホットミルクやハーブティーなどの温かい飲み物を飲む(カフェインレスのもの)、単調で退屈な本を読む、静かな音楽を聴くなどがおすすめです。

- 原因を考える: なぜ眠れないのか、その日の出来事を振り返ってみるのも一つの手です。いつもより遅い時間にカフェインを摂らなかったか、就寝前に考え事をしていないか、寝室の環境(温度、湿度、音、光)は適切かなど、原因が分かれば次からの対策に繋がります。

それでも眠れない状態が何日も続くようであれば、その薬があなたの不眠のタイプや体質に合っていない、あるいは量が不十分である可能性があります。あるいは、食事とのタイミングが影響している可能性も考えられます。その際は、必ず次の診察で医師に状況を詳しく伝え、相談してください。 薬の種類や量の調整、あるいは他の原因(睡眠時無呼吸症候群など)の検索が必要になるかもしれません。

毎日飲み続けても大丈夫?

「睡眠薬を毎日飲み続けると、癖になってやめられなくなるのではないか」「体に悪いのではないか」といった不安を感じる方は少なくありません。

まず大前提として、医師が治療上必要と判断し、適切な用法・用量で処方している限りにおいては、毎日継続して服用すること自体に問題はありません。 慢性的な不眠症の場合、症状が安定するまで一定期間、継続的に服用する必要があるのが一般的です。

しかし、「漫然と長期間、同じ薬を同じ量で飲み続けること」は推奨されません。 睡眠薬、特にベンゾジアゼピン系の薬には、長期連用による「耐性」(薬が効きにくくなること)や「依存」(薬がないと眠れない、あるいは不快な症状が出る状態)のリスクが伴います。

そのため、重要なのは、定期的に医師の診察を受け、治療の効果や副作用、生活状況などを報告し、薬の必要性を常に見直していくことです。治療の目標は、あくまで「薬なしで自然に眠れるようになること」です。生活習慣の改善(睡眠衛生指導)と並行して薬物療法を行い、症状が安定してきたら、医師と相談の上で少しずつ薬を減らしていくことを目指します。

薬をやめるタイミングはいつ?

睡眠薬をやめるタイミングは、「不眠の原因となっていたストレスが軽減した」「生活習慣の改善により、薬がなくても眠れる自信がついてきた」など、心身の状態が安定し、自然な睡眠がある程度回復してきたときが検討の時期となります。

しかし、最も重要なのは「自己判断で急にやめない」ということです。前述の通り、急な中断は反跳性不眠や離脱症状を引き起こし、かえって状態を悪化させてしまう危険があります。

薬をやめるプロセスは、医師との二人三脚で慎重に進める必要があります。一般的には、以下のような「漸減法(ぜんげんほう)」が用いられます。

- 少しずつ量を減らす: まずは服用している薬の量を、4分の3、半分、4分の1、といった具合に、2~4週間かけて段階的に減らしていきます。

- 服用間隔をあける: 毎日飲んでいたのを、2日に1回、3日に1回と、徐々に服用する間隔をあけていきます。

- 頓服(とんぷく)に切り替える: 「どうしても眠れないときだけ飲む」というお守りのような使い方に切り替えます。

このプロセスには数週間から数ヶ月かかることもあり、途中で一時的に眠れなくなる日があるかもしれません。しかし、それは自然な過程であり、焦る必要はありません。「眠れない日があっても大丈夫」というくらいの気持ちで、じっくりと取り組むことが成功の鍵です。薬をやめるタイミングと方法については、必ず主治医とよく相談して決定しましょう。

まとめ

不眠の悩みに対し、睡眠薬は正しく使用すれば非常に有効な治療の選択肢となります。しかし、その効果を最大限に引き出し、安全性を確保するためには、薬の特性を理解し、適切なルールを守ることが不可欠です。

本記事で解説した重要なポイントを改めてまとめます。

- 睡眠薬と睡眠改善薬は別物: 医師が処方する「睡眠薬」は不眠症の治療薬、薬局で買える「睡眠改善薬」は一時的な不眠の緩和薬です。自分の症状に合わせて適切に使い分ける必要があります。

- 最適な服用タイミングは「就寝30分前・空腹時」: 薬の吸収と効果発現の時間を考慮し、「すべての就寝準備を終えてから、食事の2時間後以降に服用し、すぐにベッドに入る」という流れを徹底することが基本です。

- 薬の種類によって注意点が異なる: 効果の持続時間によって、最適な用途や注意すべき副作用(持ち越し効果など)が異なります。自分が服用している薬のタイプを理解することが重要です。

- 8つの服用ルールを厳守する: 「用法・用量を守る」「水で飲む」「アルコールと併用しない」といった基本的なルールは、安全な治療の土台です。自己判断でルールを破ることは絶対に避けてください。

- 薬だけに頼らない: 睡眠薬による治療と並行して、睡眠の質を高める生活習慣(睡眠衛生)に取り組むことが、不眠の根本的な解決への最も確実な道です。朝の光、日中の運動、就寝前のリラックスなどを心がけましょう。

睡眠薬に対する不安や疑問は、一人で抱え込まず、必ず医師や薬剤師に相談してください。専門家と協力し、正しい知識を持って治療に取り組むことで、つらい不眠の悩みはきっと改善に向かいます。質の良い睡眠を取り戻し、健やかな毎日を送るための一助として、この記事がお役に立てば幸いです。