「夜、なかなか寝付けない」「何度も目が覚めてしまう」といった不眠の悩みは、多くの人が経験するものです。深刻な不眠は日中のパフォーマンス低下や心身の不調につながるため、適切に対処することが重要です。その選択肢の一つとして「睡眠導入剤」がありますが、種類が多く、どれを選べば良いか分からないという方も多いのではないでしょうか。

この記事では、睡眠導入剤について、市販薬と処方薬の違いから、それぞれの強さや特徴、選び方、そして安全に使用するための注意点まで、網羅的に解説します。薬の知識だけでなく、薬に頼らない生活習慣の改善方法にも触れることで、あなたの健やかな眠りを総合的にサポートします。

不眠の悩みを抱えている方は、ぜひこの記事を参考にして、ご自身に合った解決策を見つける一助としてください。

目次

睡眠導入剤とは?睡眠薬や睡眠改善薬との違い

不眠の治療や改善に使われる薬には、いくつかの呼び方があります。「睡眠導入剤」「睡眠薬」「睡眠改善薬」など、似たような言葉が使われていますが、これらは厳密には異なる意味を持つ場合があります。薬を正しく理解し、適切に使用するためにも、まずはこれらの言葉の定義と違いを明確にしておきましょう。

睡眠導入剤と睡眠薬はほぼ同じ意味で使われる

医療現場や一般的な会話において、「睡眠導入剤」と「睡眠薬」は、ほぼ同じ意味で使われることが大半です。どちらも、医師の処方箋が必要な医療用医薬品を指します。

歴史的には、かつて主流だったバルビツール酸系の睡眠薬が、作用時間が長く、翌日への影響や依存性、過量服用のリスクが大きいという課題を抱えていました。その後、より安全性が高く、特に「寝つき」をスムーズにすることに特化した薬が登場し、これらを従来の「睡眠薬」と区別する意味合いで「睡眠導入剤」と呼ぶことがありました。特に、寝つきを改善する超短時間型や短時間型の薬を指して使われる傾向があります。

しかし、現在では薬の種類も多様化し、寝つきを良くする薬だけでなく、睡眠の質を高めたり、夜中に目が覚めるのを防いだりする薬も多く存在します。そのため、現在では不眠の治療に用いられる処方薬全般を指して「睡眠薬」または「睡眠導入剤」と呼ぶのが一般的です。どちらの言葉を使っても、基本的には「医師が処方する不眠治療薬」と捉えて問題ありません。

これらの薬は、脳内の神経伝達物質に直接作用し、眠りを誘発する働きを持ちます。その作用メカニズムによっていくつかの種類に分類され、効果の強さや作用時間、副作用の特性が異なります。そのため、不眠のタイプや患者一人ひとりの状態に合わせて、医師が最適な薬を選択・処方します。

市販されているのは「睡眠改善薬」

一方で、ドラッグストアなどで処方箋なしに購入できるのは「睡眠改善薬」と呼ばれます。これは、医療用の「睡眠導入剤(睡眠薬)」とは全く異なるカテゴリーの医薬品です。

市販の睡眠改善薬の主な有効成分は、「ジフェンヒドラミン塩酸塩」という抗ヒスタミン成分です。ヒスタミンは、脳内で覚醒を維持する役割を持つ物質ですが、抗ヒスタミン成分はこのヒスタミンの働きをブロックします。その結果として生じる「眠気」という副作用を、不眠症状の緩和に応用したのが睡眠改善薬です。本来は、アレルギー症状(くしゃみ、鼻水、かゆみなど)を抑えるために開発された成分であり、風邪薬や鼻炎薬、乗り物酔いの薬などにも広く利用されています。

医療用の睡眠導入剤が、GABA受容体やメラトニン受容体など、睡眠に直接関わる脳のシステムに能動的に働きかけて眠りを誘うのに対し、睡眠改善薬はあくまで覚醒を促す物質の働きを抑えることで、副次的に眠気を引き起こすという違いがあります。

そのため、睡眠改善薬が対象とするのは、「一時的な不眠症状」に限られます。例えば、ストレスや心配事、時差ボケ、生活リズムの乱れなど、原因がはっきりしている一過性の「寝つきが悪い」「眠りが浅い」といった症状の緩和を目的としています。慢性的な不眠症や、他の病気が原因で起こる不眠に対して使用することは推奨されていません。

まとめると、以下のようになります。

| 種類 | 睡眠導入剤・睡眠薬 | 睡眠改善薬 |

|---|---|---|

| 分類 | 医療用医薬品(処方薬) | 一般用医薬品(市販薬) |

| 購入方法 | 医師の処方箋が必要 | 処方箋なしで薬局・ドラッグストアで購入可能 |

| 主な作用機序 | 脳内の睡眠中枢に直接作用し、積極的に眠りを誘う(GABA受容体、メラトニン受容体など) | 脳内の覚醒物質(ヒスタミン)の働きを抑える副作用を利用して眠気を誘う |

| 対象となる症状 | 慢性的な不眠症、診断に基づく様々なタイプの不眠 | 環境の変化やストレスなどによる一時的な不眠症状 |

| 使用上の注意 | 医師の指導のもとで用法・用量を厳守する必要がある。依存性や副作用のリスクを考慮した管理が重要。 | 長期連用は避けるべき。数日間使用しても改善しない場合は医療機関の受診が必要。 |

このように、「睡眠導入剤(睡眠薬)」と「睡眠改善薬」は、作用の仕組みも対象となる症状も異なります。自分の不眠が一時的なものなのか、それとも慢性的なものなのかを見極め、適切な薬を選択することが、安全で効果的な不眠対策の第一歩となります。

【処方薬】睡眠導入剤の強さランキングTOP5

医師が処方する睡眠導入剤には多くの種類があり、それぞれ作用の強さや効果の持続時間が異なります。ここでは、一般的に作用が「強い」とされる代表的な睡眠導入剤を5つ挙げ、その特徴を解説します。

【重要】

このランキングは、あくまで一般的な作用強度や即効性に基づく目安です。薬の効果や副作用の現れ方には大きな個人差があり、このランキングが絶対的なものではありません。どの薬が最適かは、不眠のタイプ、年齢、体質、合併症などを総合的に判断して医師が決定します。自己判断で薬を求めたり、他人の薬を使用したりすることは絶対に避けてください。

① フルニトラゼパム(サイレース)

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 分類 | ベンゾジアゼピン系睡眠薬 |

| 作用時間 | 中間型 |

| 主な特徴 | 非常に強力な催眠作用、抗不安作用、筋弛緩作用を持つ |

| 適した不眠タイプ | 入眠障害、中途覚醒、重度の不眠症 |

| 主な副作用 | 翌日への持ち越し、ふらつき、健忘、依存性 |

フルニトラゼパム(先発医薬品名:サイレース)は、ベンゾジアゼピン系に分類される睡眠導入剤の中でも、特に催眠作用が強力な薬の一つです。その強さから、他の睡眠薬では効果が得られなかった重度の不眠症や、手術前の不安を和らげる目的(麻酔前投薬)などで用いられることがあります。

作用発現は比較的速やかで、服用後20~30分程度で効果が現れ始めます。作用持続時間は中間型に分類され、約7~8時間効果が続くため、寝つきの悪さ(入眠障害)だけでなく、夜中に何度も目が覚めてしまう「中途覚醒」にも効果が期待できます。

一方で、その強力な作用ゆえに副作用にも注意が必要です。特に、強い筋弛緩作用によるふらつきや転倒のリスクが他の薬に比べて高く、高齢者への投与は慎重に行われます。また、薬の効果が翌朝以降も残ってしまう「持ち越し効果」による眠気やだるさ、集中力の低下も現れやすい傾向があります。さらに、服用後の出来事を覚えていない「前向性健忘」や、長期連用による「依存性」のリスクも高いとされています。

このような特性から、フルニトラゼパムは安易に処方される薬ではなく、他の治療法で改善が見られない場合に限定的に使用されることが多いのが実情です。また、その強力さから不正使用されるリスクも懸念されており、厳格な管理が求められる薬剤です。

② トリアゾラム(ハルシオン)

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 分類 | ベンゾジアゼピン系睡眠薬 |

| 作用時間 | 超短時間型 |

| 主な特徴 | 非常に即効性が高く、強力な催眠作用を持つが、作用時間が短い |

| 適した不眠タイプ | 入眠障害 |

| 主な副作用 | 健忘、ふらつき、反跳性不眠、依存性 |

トリアゾラム(先発医薬品名:ハルシオン)は、強力な催眠作用と非常に高い即効性で知られる睡眠導入剤です。ベンゾジアゼピン系の超短時間型に分類され、服用後15~20分という速さで効果が現れるため、布団に入ってもなかなか寝付けない「入眠障害」に特に高い効果を発揮します。

作用のピークも速く、持続時間は2~4時間と非常に短いため、薬の効果が翌朝に持ち越しにくいというメリットがあります。そのため、翌日の仕事や活動への影響を最小限にしたい場合に選択されやすい薬です。

しかし、トリアゾラムも強力な薬であるため、副作用には十分な注意が必要です。特に、服用直後から効果が切れるまでの間の出来事を忘れてしまう「前向性健忘」が起こりやすいとされています。服用後に電話をしたり食事をしたりしたことを全く覚えていない、といったケースが報告されています。これを防ぐためには、服用したらすぐに床に就き、他の活動をしないことが極めて重要です。

また、作用時間が短い分、薬が急に体から抜けることで、かえって不眠が悪化する「反跳性不眠」が起こる可能性も指摘されています。長期連用による依存のリスクも当然ながら存在します。その切れ味の良さから頼りにしてしまいがちですが、漫然とした使用は避けるべき薬です。

③ エチゾラム(デパス)

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 分類 | チエノジアゼピン系(ベンゾジアゼピン受容体に作用) |

| 作用時間 | 短時間型 |

| 主な特徴 | 強い抗不安作用と、それに伴う催眠作用、筋弛緩作用を持つ |

| 適した不眠タイプ | 不安や緊張が原因の入眠障害 |

| 主な副作用 | 眠気、ふらつき、だるさ、依存性 |

エチゾラム(先発医薬品名:デパス)は、厳密にはチエノジアゼピン系という分類ですが、作用の仕組みはベンゾジアゼピン系とほぼ同じです。もともとは不安や緊張を和らげる「抗不安薬」として広く使われてきましたが、その強力な抗不安作用と催眠作用から、睡眠導入剤としても頻繁に処方されてきました。

特に、不安や焦り、考え事が頭から離れずに眠れない、といった精神的な要因が強い不眠に対して高い効果を示します。不安が和らぐことで、自然に近い形で眠りに入りやすくなります。作用時間は短時間型で、寝つきを改善する効果が主ですが、ある程度の持続時間もあるため、軽い中途覚醒にも対応できます。

しかし、エチゾラムは効果の実感が強い分、依存性が形成されやすいという大きな課題を抱えています。「デパスがないと不安でいられない」「飲まないと眠れない」といった精神的依存に陥りやすく、安易な長期連用は非常に危険です。また、筋弛緩作用も比較的強く、ふらつきや転倒に注意が必要です。

これらの依存リスクの高さから、近年では処方が厳格化される傾向にあります。かつては気軽に使われていた側面もありますが、現在ではそのリスクを十分に理解した上で、必要最小限の期間で使用されるべき薬と位置づけられています。

④ ゾピクロン(アモバン)

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 分類 | 非ベンゾジアゼピン系睡眠薬 |

| 作用時間 | 超短時間型 |

| 主な特徴 | 自然な眠りに近い作用。ベンゾジアゼピン系に比べ筋弛緩作用や依存性が少ないとされるが、独特の苦味が特徴。 |

| 適した不眠タイプ | 入眠障害 |

| 主な副作用 | 苦味、眠気、ふらつき、頭痛 |

ゾピクロン(先発医薬品名:アモバン)は、「非ベンゾジアゼピン系」に分類される睡眠導入剤です。ベンゾジアゼピン系と同様に脳の興奮を抑えることで眠りを誘いますが、より睡眠に特化した受容体に選択的に作用するため、従来のベンゾジアゼピン系薬に比べて筋弛緩作用や抗不安作用が弱く、ふらつきや依存性のリスクが低いとされています。

作用は超短時間型で、即効性があり、寝つきをスムーズにする効果があります。作用時間が短いため、翌日への持ち越しも比較的少ないとされています。睡眠の構造(レム睡眠とノンレム睡眠のバランス)を乱しにくく、より自然な眠りが得られると言われています。

ゾピクロンの最大の特徴ともいえるのが、服用後の「苦味」という副作用です。多くの服用者が、翌朝に口の中に強い苦味を感じると報告しています。唾液を介して成分が味覚に影響するためで、効果とは直接関係ありませんが、不快に感じる人も少なくありません。

依存性のリスクはベンゾジアゼピン系よりは低いとされていますが、ゼロではありません。長期連用すれば依存や耐性が生じる可能性は十分にあります。苦味という特徴はありますが、寝つきの改善効果はしっかりしているため、入眠障害に悩む方への第一選択肢の一つとなる薬です。

⑤ ゾルピデム(マイスリー)

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 分類 | 非ベンゾジアゼピン系睡眠薬 |

| 作用時間 | 超短時間型 |

| 主な特徴 | 非常に切れ味が良く、作用時間が極めて短い。筋弛緩作用がほとんどなく、ふらつきのリスクが低い。 |

| 適した不眠タイプ | 入眠障害 |

| 主な副作用 | 眠気、健忘、夢遊病様症状(もうろう状態) |

ゾルピデム(先発医薬品名:マイスリー)は、ゾピクロンと同じく非ベンゾジアゼピン系に分類される薬で、現在、睡眠導入剤として最も広く処方されている薬の一つです。その最大の理由は、睡眠作用に極めて特化している点にあります。

ゾルピデムは、睡眠に関わる脳の受容体にピンポイントで作用するため、抗不安作用や筋弛緩作用がほとんどありません。これにより、高齢者などで問題となりやすいふらつきや転倒のリスクを大幅に低減できます。

作用時間は超短時間型で、服用後すぐに効果が現れ、2~4時間で体から抜けていきます。この「切れ味の良さ」が特徴で、寝つきの悪さ(入眠障害)を解消するのに非常に適しています。翌朝への持ち越しもほとんどなく、すっきりと目覚めやすいとされています。

ただし、注意すべき副作用もあります。作用が強い分、トリアゾラム(ハルシオン)と同様に「前向性健忘」が起こることがあります。また、服用後に意識がはっきりしないまま行動してしまう「夢遊病様症状(もうろう状態)」が報告されており、服用後は速やかに就寝することが必須です。依存性のリスクはベンゾジアゼピン系より低いとされていますが、やはり長期使用には注意が必要です。

これらの処方薬は、いずれも強力な作用と副作用のリスクを併せ持っています。 医師は患者の状態を慎重に見極め、最もメリットがデメリットを上回ると判断した薬を選択します。決して自己判断で強さを比較して使用するものではないことを、改めて強調しておきます。

【市販薬】睡眠導入剤(睡眠改善薬)おすすめ7選

ドラッグストアなどで購入できる市販の睡眠改善薬は、医療用の睡眠導入剤とは異なり、抗ヒスタミン成分の眠くなる副作用を利用したものです。対象となるのは、ストレスや生活リズムの乱れによる「一時的な不眠」です。慢性的な不眠には効果が期待できず、使用すべきではありません。ここでは、代表的な市販の睡眠改善薬を7つ紹介します。

| 製品名 | 有効成分 | 特徴 | 剤形 |

|---|---|---|---|

| ドリエル | ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg | 最も有名な睡眠改善薬。カプセルタイプもあり。 | 錠剤/カプセル |

| ネオデイ | ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg | ドリエルと同成分・同量。ジェネリック的な位置づけで価格が安い傾向。 | 錠剤 |

| リポスミン | ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg | こちらも同成分・同量。コストパフォーマンスが高い。 | 錠剤 |

| アロパノールメディカルソリューション | ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg | 7種の生薬エキスも配合。不安やイライラもケア。 | ドリンク剤 |

| スリーピン | ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg | 水なしで飲めるチュアブルタイプ。場所を選ばず服用可能。 | チュアブル錠 |

| ナイトロンS | ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg | ドリエルなどと同成分。シンプルなパッケージ。 | カプセル |

| グ・スリー | ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg | コストパフォーマンスを重視した製品。 | 錠剤 |

※有効成分量は、成人1回あたりの服用量(2錠または1本)に基づいています。

※価格は販売店によって異なります。

① ドリエル

エスエス製薬から販売されている「ドリエル」は、日本で最初に承認された睡眠改善薬であり、最も知名度の高い製品です。テレビCMなどでもおなじみのため、睡眠改善薬と聞いて真っ先にこの製品を思い浮かべる人も多いでしょう。

有効成分はジフェンヒドラミン塩酸塩で、1回量(2錠)あたり50mg配合されています。服用後、30分~1時間ほどで効果が現れ、一時的な寝つきの悪さや眠りの浅さを緩和します。

錠剤タイプのほかに、中身が液体で吸収が速いとされるソフトカプセルタイプの「ドリエルEX」もあります。初めて睡眠改善薬を試す方や、どの製品を選べばよいか迷った際の基準となる、スタンダードな製品です。ただし、知名度が高い分、他の同成分の製品と比較して価格は高めに設定されている傾向があります。

(参照:エスエス製薬公式サイト)

② ネオデイ

大正製薬が販売する「ネオデイ」も、ドリエルと並んで広く知られている睡眠改善薬です。有効成分はドリエルと全く同じジフェンヒドラミン塩酸塩で、配合量も1回量(2錠)あたり50mgと同じです。

作用や効果、注意事項もドリエルと基本的に同じですが、一般的にドリエルよりも価格が安く設定されていることが多いのが特徴です。いわば、ドリエルのジェネリック医薬品のような位置づけと考えることができます。中身は同じでコストを抑えたい、という方におすすめの選択肢です。多くのドラッグストアで取り扱いがあり、入手しやすい点もメリットです。

(参照:大正製薬公式サイト)

③ リポスミン

皇漢堂製薬が製造・販売する「リポスミン」も、ジフェンヒドラミン塩酸塩を1回量あたり50mg配合した睡眠改善薬です。ドリエルやネオデイと成分・効果は同等ですが、ジェネリック医薬品メーカーが製造しているため、価格がさらに抑えられていることが多く、コストパフォーマンスに非常に優れています。

できるだけ費用をかけずに一時的な不眠対策をしたいという場合に、最も有力な選択肢の一つとなるでしょう。品質や安全性は国の基準をクリアしているため、安価だからといって効果が劣るわけではありません。シンプルなパッケージで、手に取りやすい製品です。

(参照:皇漢堂製薬株式会社公式サイト)

④ アロパノールメディカルソリューション

全薬工業から販売されている「アロパノールメディカルソリューション」は、少し特徴的な製品です。有効成分としてジフェンヒドラミン塩酸塩50mgを配合している点は他の製品と同じですが、液体タイプのドリンク剤であることと、7種類の生薬エキスが配合されている点が異なります。

配合されている生薬(サンソウニン、トケイソウ、シンイなど)は、漢方で古くから心身の緊張や不安を和らげる目的で使われてきたものです。そのため、この製品は単に眠気を誘うだけでなく、ストレスやイライラ、不安感などが原因で眠れないと感じている人に適しています。ドリンクタイプなので吸収が速く、錠剤を飲むのが苦手な方にもおすすめです。

(参照:全薬工業株式会社公式サイト)

⑤ スリーピン

薬王製薬が販売する「スリーピン」の最大の特徴は、水なしでどこでも服用できるチュアブル錠である点です。有効成分は他の多くの製品と同じジフェンヒドラミン塩酸塩50mgですが、旅行先や出張先など、水がすぐに手に入らない状況でも手軽に服用できます。

ラムネのようなグレープフルーツ味で、口の中で噛み砕くか、なめて溶かして服用します。錠剤やカプセルを飲み込むのが苦手な方にとっても便利な選択肢です。携帯性に優れているため、不規則な生活で急に眠れなくなった時のために、お守りとして持っておくといった使い方も考えられます。

(参照:薬王製薬株式会社公式サイト)

⑥ ナイトロンS

オール薬品工業が製造する「ナイトロンS」は、ソフトカプセルタイプの睡眠改善薬です。ドリエルEXと同様に、中身が液体のため吸収が速やかで、効果の発現が早いとされています。

有効成分はジフェンヒドラミン塩酸塩50mgで、効果は他の製品と変わりありません。錠剤よりもカプセルの方が飲みやすいと感じる方や、少しでも早く効果を実感したいという場合に適しています。こちらも比較的リーズナブルな価格で提供されていることが多い製品です。

(参照:オール薬品工業株式会社公式サイト)

⑦ グ・スリー

福地製薬の「グ・スリー」も、ジフェンヒドラミン塩酸塩を50mg配合した錠剤タイプの睡眠改善薬です。リポスミンなどと同様に、コストパフォーマンスを重視するユーザーに向けた製品で、継続的に使用する(ただし長期連用は不可)可能性がある場合に、経済的な負担を軽減できます。

これらの市販薬は、どれも主成分は同じであるため、効果に劇的な差はありません。選ぶ際のポイントは、価格、剤形(錠剤、カプセル、ドリンク、チュアブル)、入手しやすさ、あるいは付加価値(生薬配合など)になります。

【市販薬使用の重要な注意点】

市販の睡眠改善薬は、あくまで「一時的な不眠」のためのものです。2~3回服用しても症状が改善しない場合や、不眠が2週間以上続く場合は、使用を中止して必ず医療機関を受診してください。慢性的な不眠の裏には、うつ病や睡眠時無呼吸症候群といった病気が隠れている可能性もあります。安易な長期連用は、根本的な原因の発見を遅らせるリスクがあることを忘れないでください。

睡眠導入剤・睡眠改善薬の選び方

自分に合った睡眠薬を選ぶことは、安全で効果的な不眠治療の第一歩です。ここでは、「処方薬か市販薬か」「不眠のタイプ」「作用時間」「副作用」といった複数の観点から、睡眠導入剤・睡眠改善薬の選び方を詳しく解説します。

まずは処方薬か市販薬かを判断する

最初に判断すべき最も重要な点は、自分の不眠が医療機関を受診すべきレベルなのか、それとも市販薬で対処可能な一時的なものなのかを見極めることです。

【市販の睡眠改善薬を検討して良いケース】

- 原因がはっきりしている一時的な不眠:出張や旅行による時差ボケ、大切な試験やプレゼンの前夜の緊張、慣れない環境での宿泊など、原因が明確で一過性のもの。

- 不眠の期間が短い:不眠の症状がここ数日~1週間程度である。

- 日中の活動に大きな支障はない:眠気やだるさはあるものの、仕事や日常生活が送れないほど深刻ではない。

このような場合は、まず市販の睡眠改善薬を試してみるという選択肢があります。ただし、市販薬を1週間以上継続して使用することは推奨されていません。

【処方薬(医療機関の受診)を検討すべきケース】

- 不眠が2週間以上続いている:一時的とは言えない、慢性的な状態。

- 原因が分からない、または深刻な悩みがある:特に理由がないのに眠れない、あるいは強いストレスやうつ気分を伴う。

- 日中の活動に深刻な支障が出ている:強い眠気で仕事に集中できない、居眠りしてしまう、気分の落ち込みが激しい、意欲がわかないなど。

- いびきがひどい、呼吸が止まっていると指摘されたことがある:睡眠時無呼吸症候群の可能性がある。

- 足がむずむずして眠れない:むずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群)の可能性がある。

- 市販の睡眠改善薬を試したが、全く効果がなかった。

これらのケースに一つでも当てはまる場合は、自己判断で市販薬を使い続けるのではなく、速やかに専門の医療機関を受診することが不可欠です。不眠の原因を特定し、根本的な治療を行う必要があります。

自分の不眠タイプに合わせて選ぶ

不眠症は、症状の現れ方によって主に4つのタイプに分類されます。処方薬を選ぶ際には、自分の不眠がどのタイプに当てはまるかによって、適した薬が変わってきます。

寝つきが悪い「入眠障害」

布団に入ってから眠りにつくまでに30分~1時間以上かかる状態です。不眠症の中で最も多いタイプと言われています。不安や緊張、考え事が頭をよぎってしまい、リラックスできないことが主な原因です。

- 適した薬のタイプ:効果の発現が速く、作用時間が短い「超短時間型」や「短時間型」の睡眠導入剤が第一選択となります。服用後すぐに眠気を誘い、朝には薬の効果が残りにくいため、翌日の活動への影響を最小限にできます。ゾルピデム(マイスリー)やトリアゾラム(ハルシオン)、エチゾラム(デパス)などがこの目的で使われます。

夜中に目が覚める「中途覚醒」

睡眠中に何度も目が覚めてしまい、その後なかなか再入眠できない状態です。加齢による睡眠構造の変化や、睡眠時無呼吸症候群、夜間頻尿などが原因となることがあります。

- 適した薬のタイプ:ある程度効果が長く持続する「短時間型」や「中間型」の睡眠導入剤が適しています。一晩を通して睡眠を安定させる効果が期待できます。フルニトラゼパム(サイレース)やブロチゾラム(レンドルミン)などが用いられます。ただし、作用時間が長くなると翌朝への持ち越しのリスクも高まるため、バランスを考慮した選択が必要です。

朝早く目が覚める「早朝覚醒」

自分が起きようと思っている時刻より2時間以上も早く目が覚めてしまい、二度寝ができない状態です。高齢者や、うつ病の初期症状として現れることが多いとされています。

- 適した薬のタイプ:「中間型」や「長時間型」の睡眠導入剤が有効な場合があります。明け方まで薬の効果を持続させることで、早朝の覚醒を防ぎます。ただし、持ち越し効果が最も出やすいタイプでもあるため、慎重な選択が求められます。

ぐっすり眠った感じがしない「熟眠障害」

睡眠時間は十分に取れているはずなのに、朝起きた時に「ぐっすり眠った」という満足感がなく、疲れが取れていない状態です。睡眠の質が低下していることが原因で、睡眠時無呼吸症候群などが隠れている可能性もあります。

- 適した薬のタイプ:睡眠の深さ(深睡眠)を増やす効果のある薬や、睡眠の構造を整える作用のある薬が選択されることがあります。このタイプの不眠は薬だけで解決するのが難しい場合も多く、原因疾患の治療や睡眠衛生の改善が重要になります。

作用時間で選ぶ

睡眠導入剤は、体内で効果が持続する時間の長さによって、大きく4つに分類されます。これは不眠タイプの選択と密接に関連しています。

| 作用時間 | 持続時間(目安) | 主な適応 | 代表的な薬剤例 |

|---|---|---|---|

| 超短時間型 | 2~4時間 | 入眠障害 | ゾルピデム、トリアゾラム、ゾピクロン |

| 短時間型 | 6~8時間 | 入眠障害、軽度の中途覚醒 | エチゾラム、ブロチゾラム、リルマザホン |

| 中間型 | 約12~24時間 | 中途覚醒、早朝覚醒 | フルニトラゼパム、ニトラゼパム、エスタゾラム |

| 長時間型 | 24時間以上 | 早朝覚醒、日中の不安が強い場合 | クアゼパム、フルラゼパム |

超短時間型・短時間型

寝つきの悪さ(入眠障害)が主な悩みの場合は、これらのタイプが基本となります。作用が速く、翌朝には体から薬が抜けているため、日中への影響が少ないのが最大のメリットです。ただし、作用の切れ際に不安感が出たり、中途覚醒には効果が不十分だったりすることがあります。

中間型・長時間型

夜中や明け方に目が覚めてしまう悩み(中途覚醒・早朝覚醒)が強い場合に選択されます。一晩中、血中濃度を維持することで睡眠を安定させます。しかし、効果が翌日まで持ち越してしまい、日中の眠気やふらつき、集中力低下といった副作用が出やすいというデメリットがあります。特に高齢者の場合、転倒のリスクが高まるため、使用は慎重に検討されます。

副作用や依存性のリスクを考慮する

睡眠導入剤は、効果だけでなく副作用のリスクも考慮して選ぶ必要があります。

- ふらつき・転倒が心配な場合:筋弛緩作用の強いベンゾジアゼピン系よりも、その作用が弱いとされる非ベンゾジアゼピン系(ゾルピデム、ゾピクロン)や、メラトニン受容体作動薬(ラメルテオン)、オレキシン受容体拮抗薬(スボレキサント、レンボレキサント)が安全な選択肢となります。特に高齢者にはこれらの薬が優先的に検討されます。

- 依存性を避けたい場合:ベンゾジアゼピン系は効果が強い分、依存のリスクも高い傾向にあります。依存性の形成が比較的少ないとされるのは、メラトニン受容体作動薬やオレキシン受容体拮抗薬です。これらは従来の睡眠薬とは全く異なる作用機序で働くため、依存や離脱症状のリスクが極めて低いのが特徴です。ただし、効果の現れ方がマイルドなため、即効性を求める場合には不向きなこともあります。

薬の形状(剤形)や価格で選ぶ

実用的な面では、剤形や価格も選択のポイントになります。

- 剤形:ほとんどの睡眠薬は錠剤ですが、口腔内崩壊錠(OD錠)という水なしで飲めるタイプもあります。嚥下機能が低下している高齢者や、水分摂取を制限されている場合に便利です。市販薬では、錠剤のほかにカプセル、ドリンク、チュアブルなど多様な選択肢があります。

- 価格:処方薬の場合、先発医薬品とジェネリック医薬品(後発医薬品)で薬価が大きく異なります。効果や安全性は同等とされているため、長期的に服用する場合はジェネリック医薬品を選択することで、経済的な負担を軽減できます。市販薬も、メーカーによって価格に差があるため、コストを重視する場合は安価な製品を選ぶと良いでしょう。

これらの要素を総合的に考慮し、医師と十分に相談した上で、自分にとって最も安全で効果的な薬を見つけることが重要です。

処方される睡眠導入剤の主な種類

医師が処方する睡眠導入剤は、脳のどの部分に、どのように作用するかという「作用機序」によって、いくつかの系統に分類されます。それぞれに特徴があり、メリット・デメリットも異なります。ここでは、現在主流となっている4つの系統について解説します。

ベンゾジアゼピン系

ベンゾジアゼピン系睡眠薬は、古くから不眠治療の中心として使われてきた、最も代表的なタイプの薬です。

- 作用機序:脳内には、神経の興奮を抑える働きを持つGABA(ギャバ)という神経伝達物質があります。ベンゾジアゼピン系の薬は、このGABAが結合する「GABA受容体」の働きを強化します。これにより、脳全体の活動が抑制され、強い催眠作用、抗不安作用、筋弛緩作用、抗けいれん作用などがもたらされます。

- メリット:効果が強力で確実性が高く、即効性も期待できます。寝つきを良くするだけでなく、不安や緊張を和らげる効果も強いため、精神的なストレスが原因の不眠に高い効果を発揮します。作用時間の異なる様々な薬があるため、多様な不眠タイプに対応できるのも強みです。

- デメリット:効果が強力な反面、副作用も多いのが特徴です。特に、筋弛緩作用によるふらつきや転倒(特に高齢者で問題になる)、服用後の記憶がなくなる健忘、薬の効果が翌日まで残る持ち越し効果などが挙げられます。また、最も大きな課題は「依存性」と「耐性」です。長期間使用すると薬なしでは眠れなくなり(精神依存・身体依存)、徐々に薬が効きにくくなる(耐性)ため、使用量が増えてしまうリスクがあります。急に中断すると、かえって不眠が悪化したり、不安や震えなどの離脱症状が現れたりすることもあります。

- 代表的な薬剤:トリアゾラム(ハルシオン)、エチゾラム(デパス)、フルニトラゼパム(サイレース)、ブロチゾラム(レンドルミン)など。

その確実な効果から今でも広く使われていますが、副作用や依存のリスクを考慮し、近年ではより安全性の高い他の系統の薬が第一選択となるケースが増えています。

非ベンゾジアゼピン系

非ベンゾジアゼピン系睡眠薬は、ベンゾジアゼピン系の課題を改善するために開発された薬で、現在、世界で最も広く使用されている睡眠導入剤です。

- 作用機序:ベンゾジアゼピン系と同様にGABA受容体に作用しますが、GABA受容体の中でも特に催眠作用に強く関わるサブタイプ(ω1受容体)に選択的に結合します。この選択性の高さが、この系統の薬の最大の特徴です。

- メリット:催眠作用に特化しているため、ベンゾジアゼピン系で問題となりやすかった筋弛緩作用や抗不安作用が弱いのが大きな利点です。これにより、ふらつきや転倒のリスクが大幅に軽減され、高齢者にも比較的安全に使いやすくなりました。また、睡眠の質(レム睡眠・ノンレム睡眠のサイクル)への影響が少なく、より自然な眠りに近いとされています。依存性や耐性のリスクも、ベンゾジアゼピン系に比べると低いと考えられています。

- デメリット:筋弛緩作用や抗不安作用が弱いということは、裏を返せば、強い不安や筋肉の緊張を伴う不眠には効果が不十分な場合があるということです。また、健忘や、服用後に無意識に行動してしまう「もうろう状態」といった副作用が報告されることがあります。依存性のリスクがゼロというわけではなく、長期連用すれば依存は形成されます。

- 代表的な薬剤:ゾルピデム(マイスリー)、ゾピクロン(アモバン)、エスゾピクロン(ルネスタ)。

これらの薬は、特に寝つきの悪さ(入眠障害)を訴える患者に対して、第一選択薬として頻繁に処方されます。

メラトニン受容体作動薬

メラトニン受容体作動薬は、上記2つの系統とは全く異なる作用機序を持つ、比較的新しいタイプの睡眠薬です。

- 作用機序:私たちの体には、「メラトニン」というホルモンがあります。メラトニンは、夜になると脳の松果体から分泌され、自然な眠りを誘う働きを持っています。別名「睡眠ホルモン」とも呼ばれ、体内時計を調整する重要な役割を担っています。メラトニン受容体作動薬は、このメラトニンが結合する受容体を直接刺激し、体内時計を睡眠モードに切り替えることで、生理的に近い眠りを促します。

- メリット:脳の機能を強制的に抑制するのではなく、体内時計に働きかけて自然な眠りをサポートするため、副作用が非常に少ないのが最大の特徴です。特に、依存性や耐性、離脱症状、ふらつき、健忘といった、従来の睡眠薬で問題とされてきた副作用のリスクが極めて低いとされています。そのため、安全性が非常に高く、長期使用にも適しています。

- デメリット:効果の現れ方が非常にマイルドです。強制的に眠らせる作用ではないため、服用してすぐに眠くなるというような即効性や強い催眠作用は期待できません。効果を実感するまでに数週間かかることもあり、重度の不眠や、すぐにでも眠りたいという強いニーズには応えにくい場合があります。

- 代表的な薬剤:ラメルテオン(ロゼレム)。

特に、加齢によってメラトニンの分泌が減少し、体内時計が乱れがちな高齢者の不眠や、生活リズムが不規則な人の不眠に適した薬です。

オレキシン受容体拮抗薬

オレキシン受容体拮抗薬は、現在最も新しい世代の睡眠薬であり、これまでの薬とは逆のアプローチで睡眠を促します。

- 作用機序:脳内には「オレキシン」という、覚醒状態を維持・安定させる働きを持つ神経伝達物質があります。日中に活発に分泌されることで、私たちは目が覚めた状態を保つことができます。オレキシン受容体拮抗薬は、このオレキシンの働きをブロック(拮抗)することで、覚醒のスイッチをオフにし、睡眠状態へと移行させる薬です。つまり、「眠らせる」のではなく「覚醒を止める」というユニークな作用を持ちます。

- メリット:覚醒システムにのみ作用するため、GABA系薬剤のような脳全体の抑制作用がありません。そのため、依存性や耐性、離脱症状のリスクが極めて低く、筋弛緩作用によるふらつきもありません。また、睡眠途中での覚醒を減らし、睡眠全体を安定させる効果が期待できます。

- デメリット:比較的新しい薬であるため、長期的な使用に関するデータはまだ蓄積途上です。副作用として、悪夢を見やすくなる、翌日に眠気が残ることがある、といった点が報告されています。また、効果の強さには個人差が大きいとされています。薬価が他の系統の薬に比べて高価である点もデメリットの一つです。

- 代表的な薬剤:スボレキサント(ベルソムラ)、レンボレキサント(デエビゴ)。

これらの新しい薬の登場により、不眠治療の選択肢は大きく広がりました。医師はこれらの各系統の特性を理解し、患者一人ひとりの不眠のタイプ、年齢、ライフスタイル、そして安全性へのニーズに応じて、最適な薬を選択します。

知っておきたい睡眠導入剤の副作用とリスク

睡眠導入剤は不眠の悩みを解消する助けとなりますが、一方で様々な副作用やリスクも伴います。薬を安全に使用するためには、これらの可能性を正しく理解し、適切に対処することが不可欠です。

持ち越し効果(翌日の眠気・だるさ)

持ち越し効果(hangover)は、睡眠導入剤の最も一般的な副作用の一つです。これは、服用した薬の作用が翌朝以降も体内に残ってしまうことで、日中に眠気、だるさ、頭がぼーっとする、集中力の低下といった症状が現れることを指します。

- 原因:主に、薬の作用時間が長すぎることが原因です。特に、中間型や長時間型の睡眠導入剤で起こりやすいとされています。また、薬を分解・排泄する肝臓や腎臓の機能が低下している高齢者や、体質的に薬が分解されにくい人では、作用時間が短い薬でも持ち越し効果が現れることがあります。

- 対策:この副作用が現れた場合、医師に相談することが重要です。薬の種類をより作用時間の短いものに変更したり、用量を減らしたりすることで改善されることがほとんどです。自己判断で服用を続けず、日中の活動に支障が出ていることを正直に伝えましょう。また、服用時刻が遅すぎると翌朝に薬が残りやすくなるため、就寝の直前ではなく、少し早めの時間に服用するなどの工夫も有効な場合があります(ただし医師の指示に従うことが前提です)。

健忘(薬を飲んだ後の記憶がない)

健忘、特に「前向性健忘」は、注意すべき重大な副作用です。これは、薬を服用した時点から、薬の効果が切れるまでの間の出来事を、後になって全く覚えていないという症状です。

- 原因:特に、ベンゾジアゼピン系や非ベンゾジアゼピン系の睡眠導入剤で報告されています。薬が脳の記憶を司る「海馬」の働きを一時的に抑制するために起こると考えられています。作用が強く、即効性の高い薬(例:トリアゾラム、ゾルピデムなど)で現れやすい傾向があります。また、アルコールと一緒に服用すると、このリスクは著しく高まります。

- 対策:健忘を防ぐための最も重要な対策は、「薬を飲んだら、すぐに布団に入って寝る」ことです。服用後に電話をしたり、メールをチェックしたり、何かを食べたりといった活動をすると、その間の記憶がすっぽり抜け落ちてしまう可能性があります。就寝準備をすべて済ませてから、ベッドサイドで薬を服用し、そのまま眠りにつく習慣を徹底しましょう。もし健忘が起きた場合は、すぐに医師に相談してください。薬の変更や減量が必要になることがあります。

筋弛緩作用によるふらつき・転倒

多くの睡眠導入剤、特にベンゾジアゼピン系の薬は、催眠作用と同時に筋肉の緊張を緩める「筋弛緩作用」を持っています。

- リスク:この作用により、夜中にトイレなどで起きた際に足元がふらついたり、ろれつが回らなくなったりすることがあります。特に、筋力が低下している高齢者にとっては、転倒による骨折のリスクが非常に高くなるため、深刻な問題となります。大腿骨骨折などを起こすと、そのまま寝たきりにつながるケースも少なくありません。

- 対策:このリスクを避けるためには、筋弛緩作用の少ない非ベンゾジアゼピン系や、メラトニン受容体作動薬、オレキシン受容体拮抗薬などを選択することが推奨されます。もしベンゾジアゼピン系の薬を服用している場合は、夜中に起き上がるときは急に立ち上がらず、ゆっくりと慎重に行動することを心がけましょう。また、寝室の動線を確保し、障害物をなくしておくなどの環境整備も重要です。

依存性と耐性

依存性と耐性は、睡眠導入剤、特にベンゾジアゼピン系薬剤の長期使用における最大の課題です。

- 依存性:薬を使い続けるうちに、「その薬がないと眠れない」と感じるようになる精神依存と、薬が体から抜けると不眠や不安などの症状が現れるため薬をやめられなくなる身体依存が形成されることです。

- 耐性:長期間同じ量の薬を使い続けると、徐々に効果が弱まってくる現象です。耐性が生じると、以前と同じ効果を得るために、より多くの量の薬が必要になり、結果として依存のリスクがさらに高まるという悪循環に陥ります。

- 対策:依存と耐性を防ぐ基本は、「漫然と長期間使用しない」ことです。睡眠導入剤は、あくまで不眠の悪循環を断ち切るための補助的な手段と捉え、根本的な原因(ストレス、生活習慣など)の解決と並行して行うことが重要です。医師の指導のもと、必要最小限の期間、最小有効量で使用することを原則とします。依存性の低い新しいタイプの薬を選択することも有効な対策です。

反跳性不眠・離脱症状

長期間服用していた睡眠導入剤を、自己判断で急に中断すると、かえって症状が悪化することがあります。

- 反跳性不眠(Rebound Insomnia):薬を中断した直後に、服用前よりも強い不眠状態に陥ることです。特に、作用時間の短い薬を急にやめた場合に起こりやすいとされています。体が薬のある状態に慣れてしまっているため、急になくなることでバランスが崩れ、脳が過剰に興奮してしまうために起こります。

- 離脱症状(Withdrawal Symptoms):反跳性不眠に加えて、不安感、焦燥感、頭痛、吐き気、発汗、手の震え、耳鳴りなど、様々な心身の不調が現れることです。これは身体依存が形成されているサインであり、非常に辛い体験となることがあります。

- 対策:これらの症状を避けるためには、絶対に自己判断で薬を中断・減量しないことが鉄則です。薬をやめたい、あるいは減らしたいと考えた場合は、必ず処方した医師に相談してください。医師は、数週間から数ヶ月かけて、ごく少量ずつ薬の量を減らしていく「漸減法(ぜんげんほう)」という方法で、安全に薬を中止できるよう導いてくれます。

これらの副作用やリスクは、決して「怖いから薬は使わない」と結論づけるためのものではありません。リスクを正しく理解し、医師の指導のもとで適切に使用すれば、睡眠導入剤は非常に有用な治療選択肢です。 不安な点があれば、遠慮なく医師や薬剤師に質問することが大切です。

睡眠導入剤を服用するときの5つの注意点

睡眠導入剤の効果を最大限に引き出し、副作用のリスクを最小限に抑えるためには、正しい服用方法を守ることが極めて重要です。ここでは、服用時に必ず守ってほしい5つの注意点を解説します。

① 服用したらすぐに布団に入る

これは、睡眠導入剤を服用する上での最も基本的な、そして最も重要なルールです。

- 理由:睡眠導入剤、特に即効性の高い薬は、服用後15~30分という短時間で効果が現れ始めます。服用後にテレビを見たり、スマートフォンを操作したり、家事をしたりしていると、眠気が急に襲ってきて、ふらついて転倒したり、何かにぶつかって怪我をしたりする危険性があります。また、前述した「前向性健忘」のリスクも高まります。服用後に行った行動を全く覚えておらず、後でトラブルになる可能性もゼロではありません。

- 具体的な行動:歯磨き、トイレ、着替え、寝室の環境設定(照明を消す、カーテンを閉めるなど)といった就寝準備をすべて完了させてから、ベッドサイドで薬を服用しましょう。そして、服用後はすぐに横になり、目を閉じてリラックスすることに専念してください。「まだ眠くないから」と他のことを始めるのは絶対にやめましょう。

② アルコールとの併用は絶対にしない

睡眠導入剤とアルコール(お酒)を一緒に飲むことは、極めて危険な行為であり、絶対に避けるべきです。

- 理由:アルコールと睡眠導入剤は、どちらも脳の働きを抑制する作用(中枢神経抑制作用)を持っています。これらを同時に摂取すると、作用が互いに増強され、予測できないほど強く効果が出てしまうことがあります。具体的には、以下のような深刻なリスクがあります。

- 呼吸抑制:呼吸中枢の働きが過剰に抑制され、呼吸が浅くなったり、最悪の場合は止まってしまったりする危険性があります。

- 記憶障害:健忘が非常に起こりやすくなり、行動のコントロールが効かなくなることがあります。

- 肝臓への負担:アルコールと薬の両方を分解するために、肝臓に大きな負担がかかります。

- 翌日への影響:強い持ち越し効果が現れ、翌日の激しい眠気や判断力の低下につながります。

- 「寝酒」の誤解:「寝るためにお酒を飲む」という習慣がある人もいますが、これは睡眠の質を著しく低下させます。アルコールは寝つきを良くするように感じさせますが、眠りが浅くなり、夜中に目が覚めやすくなる(中途覚醒)原因となります。睡眠導入剤を服用している期間は、たとえ少量であってもアルコールは摂取しないように徹底してください。

③ 自己判断で量を変えたり中止したりしない

処方された睡眠導入剤の用法・用量は、医師があなたの状態を総合的に判断して決定したものです。自己判断で変更することは、治療の妨げになるだけでなく、危険を伴います。

- 理由:

- 量を増やす:「効きが悪いから」と自分で量を増やすと、副作用のリスクが急激に高まります。過剰摂取は意識障害や呼吸抑制など、命に関わる事態を引き起こす可能性もあります。

- 量を減らす・中止する:「調子が良いから」と急に服用をやめたり、量を減らしたりすると、前述した「反跳性不眠」や「離脱症状」を引き起こす可能性があります。かえって不眠が悪化し、治療が振り出しに戻ってしまうことも少なくありません。

- 適切な対応:薬の効果が不十分だと感じたり、逆に効きすぎると感じたりした場合、あるいは副作用が気になる場合は、必ず処方した医師に相談してください。医師はあなたの状態に合わせて、薬の種類の変更、用量の調整、あるいは安全な中止方法(漸減法)を指導してくれます。

④ 車の運転や危険な作業は避ける

睡眠導入剤を服用している期間中は、自動車の運転や、高所での作業、機械の操作など、危険を伴う活動は原則として避けるべきです。

- 理由:睡眠導入剤の副作用である「持ち越し効果」により、翌日の日中にも眠気や注意・集中力の低下、判断力の鈍化が起こる可能性があります。自分では「眠くない」「大丈夫」と感じていても、認知機能や反射神経は低下していることが多く、これが重大な事故につながる恐れがあります。添付文書にも必ず「服用後は自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事しないこと」といった注意書きが記載されています。

- 対策:どうしても運転などが必要な場合は、事前に医師に相談し、日中への影響が最も少ない薬(超短時間型など)への変更や、治療方針そのものを見直す必要があります。市販の睡眠改善薬(抗ヒスタミン薬)も同様に眠気を引き起こすため、服用後の運転は禁止されています。安全を最優先し、ルールを厳守しましょう。

⑤ 長期間の連続使用は避ける(特に市販薬)

市販の睡眠改善薬は、あくまで「一時的な不眠」に対する頓服的な使用を前提としています。

- 理由:市販薬を長期間使い続けると、効果が感じられなくなる「耐性」が生じやすくなります。また、慢性的な不眠の背景にある、治療が必要な病気(うつ病、睡眠時無呼吸症候群など)の発見を遅らせてしまう危険性があります。

- 目安:市販薬を2~3日服用しても症状が改善しない場合、あるいは不眠が1~2週間以上続くようであれば、使用を中止し、医療機関を受診してください。処方薬についても、漫然と長期間使用し続けるのではなく、定期的に医師と相談し、生活習慣の改善と並行しながら、減量や中止を目指していくことが理想的な治療のゴールです。

これらの注意点を守ることが、睡眠導入剤を「賢く、安全に」使うための鍵となります。

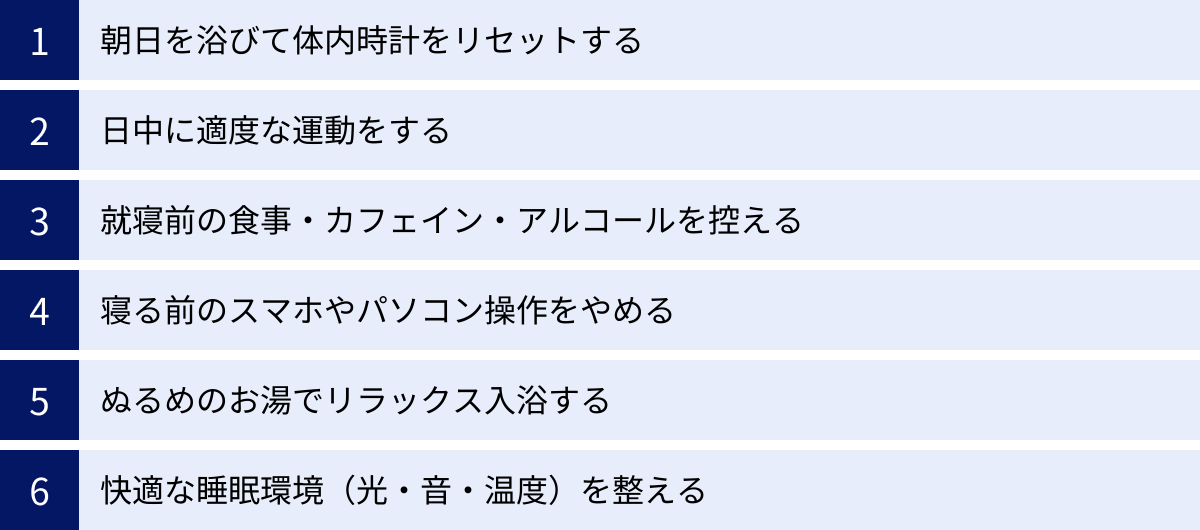

薬に頼らない!睡眠の質を高める生活習慣

睡眠導入剤は不眠の辛い症状を和らげるのに役立ちますが、根本的な解決のためには、薬物療法と並行して睡眠の質を高める生活習慣(睡眠衛生)を身につけることが不可欠です。薬からの卒業を目指すためにも、日常生活の中で実践できる工夫を取り入れてみましょう。

朝日を浴びて体内時計をリセットする

私たちの体には、約24時間周期で心身のリズムを刻む「体内時計(概日リズム)」が備わっています。この体内時計が乱れると、「夜になっても眠くならない」「朝起きられない」といった不眠の原因になります。

- 実践方法:朝起きたら、まずカーテンを開けて太陽の光を浴びましょう。網膜から入った光の刺激が脳に伝わり、ずれていた体内時計がリセットされます。これにより、覚醒を促すホルモン「セロトニン」の分泌が活発になり、日中を活動的に過ごせるようになります。さらに、セロトニンは夜になると睡眠ホルモン「メラトニン」の材料になるため、朝の光を浴びることは、その約14~16時間後の自然な眠りにもつながります。曇りや雨の日でも、屋外の光には室内灯の何倍もの照度があるため、ベランダに出たり、少し散歩したりするだけでも効果的です。

日中に適度な運動をする

日中に体を動かすことは、夜の快眠に非常に良い影響を与えます。

- 効果:適度な運動は、心地よい疲労感(睡眠圧)を生み出し、寝つきを良くします。また、日中の活動量が増えることで、深いノンレム睡眠の時間を増やす効果も期待できます。さらに、運動にはストレス解消効果もあり、不安や緊張による不眠の改善にも役立ちます。

- 実践方法:激しい運動である必要はありません。ウォーキングや軽いジョギング、サイクリング、水泳などの有酸素運動を、夕方から就寝の3時間前くらいまでに行うのが最も効果的です。運動によって一時的に上昇した深部体温が、就寝時間に向けて下がっていく過程で、スムーズな入眠が促されます。逆に、就寝直前の激しい運動は交感神経を興奮させてしまい、寝つきを妨げるので避けましょう。

就寝前の食事・カフェイン・アルコールを控える

就寝前の食習慣は、睡眠の質に直接影響します。

- 食事:就寝直前に食事を摂ると、消化活動のために胃腸が働き続け、体が休息モードに入れません。眠りが浅くなる原因となるため、夕食は就寝の3時間前までに済ませるのが理想です。どうしてもお腹が空いた場合は、消化の良いホットミルクや少量のスープ程度に留めましょう。

- カフェイン:コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには、強力な覚醒作用があります。カフェインの効果は個人差がありますが、一般的に3~5時間程度持続すると言われています。不眠に悩んでいる人は、午後以降のカフェイン摂取は避けるのが賢明です。

- アルコール:寝酒は、寝つきを良くするように感じさせますが、実際には睡眠の後半部分で眠りを浅くし、中途覚醒を増やします。また、利尿作用があるため、夜中にトイレで目が覚める原因にもなります。快眠のためには、就寝前の飲酒は控えるべきです。

寝る前のスマートフォンやパソコン操作をやめる

現代人にとって最も大きな睡眠の妨げの一つが、就寝前のデジタルデバイスの使用です。

- 理由:スマートフォンやパソコン、タブレットなどの画面から発せられる「ブルーライト」は、太陽光に多く含まれる波長の光です。夜にこの光を浴びると、脳が「昼間だ」と錯覚し、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌が抑制されてしまいます。これにより、体内時計が後ろにずれ、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりします。

- 対策:就寝の1~2時間前には、デジタルデバイスの使用をやめましょう。代わりに、読書(バックライトのないもの)をしたり、穏やかな音楽を聴いたり、ストレッチをしたりするなど、リラックスできる時間を持つことをおすすめします。どうしても使用する場合は、画面の明るさを下げたり、ブルーライトカット機能(ナイトシフトモードなど)を活用したりする工夫も有効です。

ぬるめのお湯でリラックス入浴する

入浴は、快眠のための効果的なスイッチとなります。

- 方法:就寝の90分~2時間前に、38~40℃程度のぬるめのお湯に15~20分ほどゆっくりと浸かるのがおすすめです。入浴によって上昇した体の深部体温が、布団に入る頃にちょうど良く下がってきます。この深部体温の低下が、強い眠気を誘うのです。

- 注意点:42℃以上の熱いお湯は、交感神経を刺激して体を覚醒させてしまうため逆効果です。また、就寝直前の入浴も体温が下がりきらず、寝つきを妨げることがあるので避けましょう。

快適な睡眠環境(光・音・温度)を整える

寝室が快適であることは、質の高い睡眠のための基本です。

- 光:寝室はできるだけ暗くしましょう。遮光カーテンを利用したり、豆電球も消したりするのが理想です。アイマスクの活用も有効です。

- 音:静かな環境が望ましいですが、完全な無音がかえって気になる場合は、ホワイトノイズマシンや単調な環境音(雨音など)を流すのも一つの方法です。耳栓も役立ちます。

- 温度・湿度:夏は25~26℃、冬は22~23℃、湿度は年間を通して50~60%程度が快適とされています。エアコンや加湿器・除湿器をうまく活用し、季節に合わせて寝具を調整しましょう。

これらの生活習慣は、一つひとつは小さなことかもしれませんが、継続することで睡眠の質を大きく改善する力があります。薬だけに頼るのではなく、自分自身でできることから始めてみましょう。

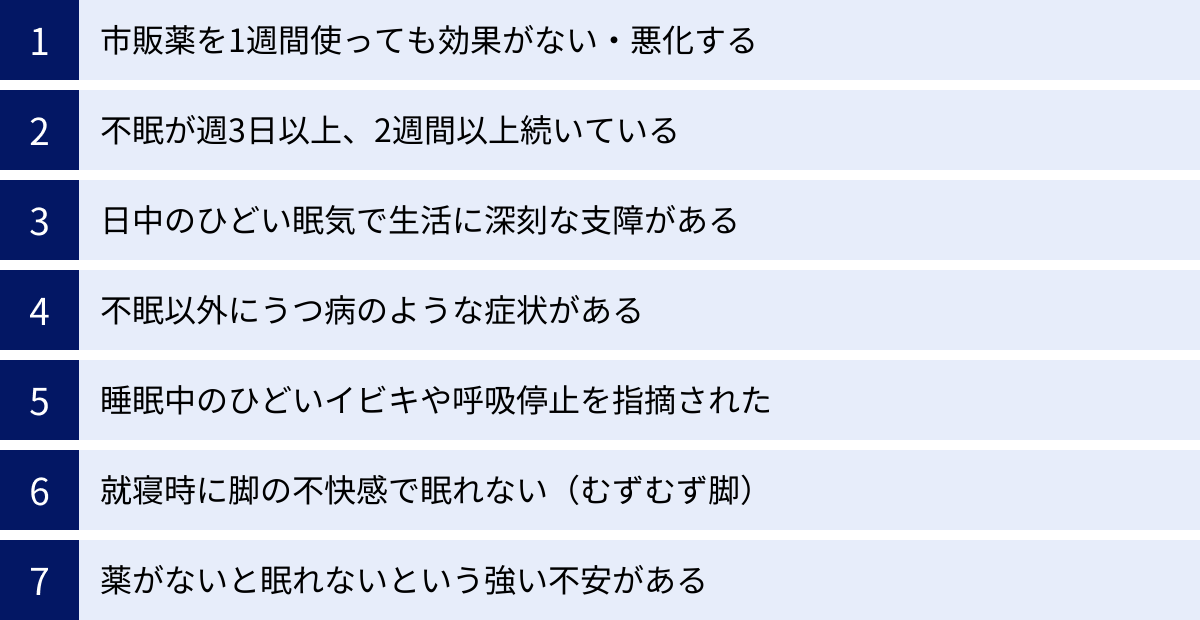

市販薬で改善しない場合は医療機関へ

市販の睡眠改善薬は手軽に利用できますが、あくまで一時的な不眠に対するものです。もし、市販薬を使っても症状が改善しない、あるいは不眠が長期化している場合は、自己判断で対処を続けるべきではありません。適切な診断と治療を受けるために、医療機関の受診を検討しましょう。

受診を検討すべき症状の目安

どのような状態になったら病院へ行くべきか、具体的な目安を知っておくことは重要です。以下のようなサインが見られたら、専門家の助けを求めることを強く推奨します。

- 市販の睡眠改善薬を1週間程度使用しても、効果が感じられない、または症状が悪化する。

- 不眠の症状(寝つきが悪い、夜中に目が覚める、朝早く目が覚めるなど)が週に3日以上あり、それが2週間以上続いている。

- 日中の眠気がひどく、仕事や学業、家事などに深刻な支障が出ている。(例:会議中に居眠りしてしまう、集中力が続かずミスが増えた、車の運転中に強い眠気を感じるなど)

- 不眠だけでなく、気分の落ち込み、興味や喜びの喪失、意欲の低下、食欲不振など、うつ病を疑わせる症状がある。

- 家族やパートナーから、睡眠中に「いびきがひどい」「呼吸が数十秒間止まっている」と指摘されたことがある。(睡眠時無呼吸症候群の可能性)

- 就寝時に、脚(特にふくらはぎ)に「むずむずする」「虫が這うような」不快な感覚があり、脚を動かさずにいられず眠れない。(むずむず脚症候群の可能性)

- 薬がないと眠れないという不安が強く、薬をやめられない状態になっている。

これらの症状は、単なる寝不足ではなく、背景に治療を要する医学的な問題が隠れている可能性を示唆しています。 放置すると症状が悪化したり、他の心身の不調を引き起こしたりするリスクがあるため、早めの受診が大切です。

不眠の相談は何科に行けばいい?

いざ病院へ行こうと思っても、何科を受診すればよいか迷うかもしれません。不眠の相談ができる主な診療科は以下の通りです。

- 精神科・心療内科

不眠治療の中心となる診療科です。特に、ストレスや不安、うつ気分など、精神的な不調が不眠の原因と考えられる場合には、第一の選択肢となります。睡眠薬の処方だけでなく、カウンセリングや認知行動療法など、薬物療法以外の治療アプローチも提供しています。不眠の専門的な治療を受けたい場合は、まず精神科や心療内科のクリニックを探してみると良いでしょう。 - 睡眠外来・睡眠専門クリニック

その名の通り、睡眠に関するあらゆる疾患を専門的に診断・治療する医療機関です。不眠症はもちろん、睡眠時無呼吸症候群、むずむず脚症候群、ナルコレプシーなど、多様な睡眠障害に対応しています。終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG)などの精密検査設備が整っていることが多く、不眠の原因をより詳細に特定することが可能です。原因がはっきりしない慢性的な不眠に悩んでいる場合に、最も適した選択肢と言えます。 - 内科・かかりつけ医

まずは身近な医師に相談したいという場合は、普段から通っている内科やかかりつけ医を受診するのも一つの方法です。身体的な疾患(例えば、痛みやかゆみ、頻尿、呼吸器疾患など)が不眠の原因となっている可能性を調べてもらえます。比較的軽度の不眠であれば、かかりつけ医でも睡眠薬を処方してもらえることがあります。ただし、より専門的な治療が必要だと判断された場合は、精神科や睡眠外来への紹介状(診療情報提供書)を書いてもらうことになります。

どこに行けばよいか迷った場合は、まずは精神科・心療内科か、お近くに睡眠外来があればそちらを受診するのがスムーズです。医療機関を受診する際は、いつから、どのような不眠症状で困っているのか、日中の状態、試した対策(市販薬の使用など)、他に服用している薬などをメモしておくと、診察が円滑に進みます。

専門家の助けを借りることは、決して特別なことではありません。不眠は専門的な治療によって改善できる症状です。一人で抱え込まず、適切な医療につながることで、健やかな眠りを取り戻すための一歩を踏み出しましょう。