「医師から処方された睡眠導入剤を飲んでいるのに、なかなか寝付けない」「夜中に何度も目が覚めてしまう」といった悩みを抱えていませんか。適切に使えば不眠の改善に役立つはずの薬が効かないと感じると、不安や焦りが募り、ますます眠れなくなるという悪循環に陥ることも少なくありません。

睡眠導入剤が効果を発揮しない背景には、服用方法の間違いから生活習慣の乱れ、さらには他の病気の可能性まで、さまざまな原因が考えられます。大切なのは、自己判断で薬の量を増やしたり、別の薬を試したりするのではなく、まずは「なぜ効かないのか」その原因を正しく理解することです。

この記事では、睡眠導入剤(睡眠薬)の基本的な知識から、薬が効かないと考えられる7つの主な原因、そしてその効果を最大限に引き出すための具体的な対処法まで、網羅的に詳しく解説します。さらに、薬の種類や特徴、服用時の注意点、よくある質問にもお答えし、不眠に悩むあなたの疑問や不安を解消する手助けをします。

この記事を読み終える頃には、ご自身の状況を客観的に見つめ直し、次にとるべき具体的なアクションが明確になっているはずです。質の高い睡眠を取り戻し、すこやかな毎日を送るための第一歩を、ここから踏み出しましょう。

目次

睡眠導入剤(睡眠薬)とは

睡眠導入剤、一般的に睡眠薬とも呼ばれるこの薬は、不眠症の症状を和らげるために医療機関で処方される医療用医薬品です。単に眠りを誘うだけでなく、寝つきを良くしたり、夜中に目が覚めるのを防いだり、朝までぐっすり眠れるようにするなど、不眠のタイプに応じてさまざまな効果が期待できます。

私たちの睡眠は、脳内で働く「覚醒システム」と「睡眠システム」のバランスによってコントロールされています。健康な状態では、夜になると覚醒システムが弱まり、睡眠システムが優位になって自然な眠りが訪れます。しかし、ストレスや生活習慣の乱れなど何らかの原因でこのバランスが崩れ、覚醒システムが過剰に働き続けると、眠りたくても眠れない「不眠症」の状態になります。

睡眠導入剤は、主に脳の神経活動に作用することで、この乱れたバランスを整える役割を果たします。具体的には、脳の興奮を鎮める神経伝達物質の働きを強めたり、逆に脳を覚醒させる物質の働きをブロックしたりすることで、心身をリラックスさせ、自然な眠りへと導くのです。

よく混同されがちなものに、ドラッグストアなどで購入できる「睡眠改善薬」があります。これは、アレルギー症状を抑える抗ヒスタミン薬の副作用である「眠気」を利用したもので、あくまで一時的な不眠症状の緩和を目的としています。一方、睡眠導入剤は、医師が不眠症と診断した場合に、その原因や症状に合わせて処方する治療薬であり、作用の仕組みも効果も全く異なります。

不眠症には、主に4つのタイプがあります。

- 入眠障害: ベッドに入ってもなかなか寝付けない(通常30分~1時間以上)。

- 中途覚醒: 眠りについても、夜中に何度も目が覚めてしまう。

- 早朝覚醒: 思っていたよりもずっと早く目が覚め、その後眠れない。

- 熟眠障害: 睡眠時間は足りているはずなのに、ぐっすり眠れた感じがしない。

医師は、患者がどのタイプの不眠に悩んでいるか、その背景にどのような原因があるかを総合的に判断し、最も適した種類の睡眠導入剤を選択します。

ただし、忘れてはならないのは、睡眠導入剤はあくまで対症療法であり、不眠の根本的な原因を取り除くものではないということです。不眠症の治療では、薬物療法と並行して、その背景にある生活習慣の乱れを正したり、ストレスを管理したり、場合によっては「認知行動療法」などの心理療法を用いたりすることが不可欠です。

薬は、つらい不眠症状を一時的に緩和し、規則正しい睡眠リズムを取り戻すための「サポーター」のような存在と捉えるのが良いでしょう。最終的には、薬に頼らなくても自然な睡眠が得られる状態を目指すことが治療のゴールとなります。

この章のポイントをまとめると、睡眠導入剤とは、不眠症の治療に用いられる医師の処方が必要な医薬品であり、脳の神経に作用して睡眠と覚醒のバランスを整えるものです。その効果を正しく得るためには、まず薬の役割を理解し、不眠の根本的な改善に向けた取り組みとセットで考えることが重要です。

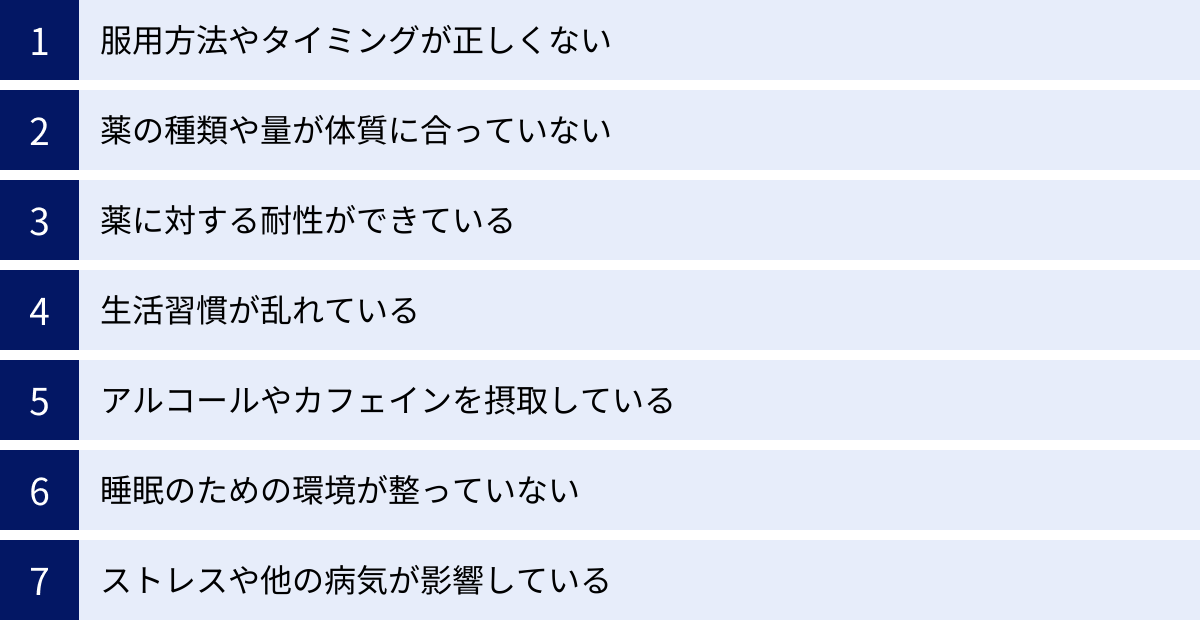

睡眠導入剤が効かない7つの原因

処方された通りに睡眠導入剤を服用しているにもかかわらず、期待した効果が得られない場合、その原因は一つとは限りません。薬の飲み方から生活習慣、精神的な状態まで、さまざまな要因が複雑に絡み合っている可能性があります。ここでは、睡眠導入剤が効かない代表的な7つの原因を詳しく掘り下げていきます。ご自身の状況と照らし合わせながら、原因を探ってみましょう。

① 服用方法やタイミングが正しくない

薬の効果を最大限に引き出すためには、正しい用法・用量を守ることが大前提です。特に睡眠導入剤は、服用するタイミングやその前後の行動が効果に大きく影響します。

最もよくある間違いの一つが、食事、特に脂肪分の多い食事の直後に薬を服用してしまうケースです。胃の中に食べ物が残っていると、薬の成分が食べ物と混ざり合い、体内への吸収が遅れたり、吸収される量そのものが減ってしまったりします。これにより、効果が現れるまでに時間がかかったり、十分な効果が得られなくなったりするのです。睡眠導入剤は、基本的には空腹時、つまり就寝直前に水またはぬるま湯で服用するのが最も効果的です。

また、服用後の過ごし方も重要です。「薬を飲んだから、あとは自然に眠くなるだろう」と考えて、ベッドに入らずにスマートフォンを操作したり、テレビを見続けたり、仕事をしたりしていませんか。これらの行動は、脳を覚醒させてしまうため、薬の眠気を誘う作用を打ち消してしまいます。特に、スマートフォンやPCの画面から発せられるブルーライトは、睡眠を促すホルモンである「メラトニン」の分泌を抑制することが知られています。薬を服用したら、すぐに部屋を暗くしてベッドに入り、リラックスして眠気が訪れるのを待つことが大切です。

服用するタイミングが早すぎるのも問題です。例えば、就寝の1時間以上前に服用してしまうと、眠くなる前にふらつきやめまいなどの副作用が現れ、転倒などのリスクが高まります。睡眠導入剤は、「眠るための準備がすべて整った後、これから眠る」というタイミングで服用するのが原則です。

② 薬の種類や量が体質に合っていない

一言で睡眠導入剤といっても、その種類は多岐にわたります。作用が現れるまでの時間や、効果が持続する時間、作用する仕組みがそれぞれ異なり、どの薬が適しているかは、不眠のタイプや個人の体質によって大きく変わります。

例えば、寝つきが悪い「入眠障害」に悩んでいる人に、効果が長く続く「長時間作用型」の薬を処方すると、夜間の効果は十分でも、翌朝に眠気やだるさが残ってしまう(持ち越し効果)可能性があります。逆に、夜中に何度も目が覚める「中途覚醒」の人に、すぐに効果が切れてしまう「超短時間作用型」の薬を使っても、寝つきは良くなるかもしれませんが、夜中に目が覚める問題は解決しません。このように、自身の不眠タイプと処方されている薬の特性が合っていない場合、薬が「効かない」と感じることがあります。

また、薬の代謝能力には個人差があります。肝臓の機能などによって、同じ薬、同じ量を服用しても、血中濃度が上がりやすい人(効きやすい人)と上がりにくい人(効きにくい人)がいます。もし、処方された量があなたの体質にとって少なすぎる場合、十分な効果が得られない可能性があります。「以前よりも効き目が弱くなった気がする」「周りの人と同じ薬なのに自分だけ効かない」と感じる場合は、薬の種類や量が合っていない可能性を考えるべきです。

③ 薬に対する耐性ができている

同じ種類の睡眠導入剤を長期間にわたって服用し続けると、身体がその薬の刺激に慣れてしまい、以前と同じ量では効果が得られなくなる「耐性(Tolerance)」という現象が起きることがあります。

これは、薬が作用する脳内の受容体が、繰り返される刺激に適応して感受性を低下させたり、薬を分解する肝臓の酵素が活性化して、より速く薬を体外に排出しようとしたりするために起こります。耐性が形成されると、「いつもの量を飲んでも眠れない」という状況になり、不安から自己判断で薬の量を増やしてしまうケースが少なくありません。しかし、これは非常に危険な行為であり、副作用のリスクを高めるだけでなく、さらに強い耐性を生み、薬への依存を形成するきっかけにもなり得ます。

特に、古くから使われている「ベンゾジアゼピン系」と呼ばれるタイプの睡眠導入剤は、耐性が形成されやすいことが知られています。もし、長期間同じ薬を服用していて、徐々に効きが悪くなってきたと感じる場合は、耐性が原因である可能性が高いです-。この場合、自己判断は絶対にせず、必ず医師に相談し、薬の種類の変更や、別の治療法への切り替えなどを検討する必要があります。

④ 生活習慣が乱れている

睡眠導入剤は、あくまで乱れた睡眠リズムを整えるための「補助輪」です。土台となる生活習慣そのものが大きく乱れていては、薬の力だけでは太刀打ちできません。

私たちの身体には、約24時間周期で心身の状態を変化させる「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。この体内時計が正常に機能することで、夜になると自然に眠くなり、朝になると目が覚めるというリズムが作られます。しかし、不規則な就寝・起床時間、日中の活動量不足、長すぎる昼寝などは、この体内時計を狂わせる大きな原因となります。

例えば、休日に昼過ぎまで寝てしまう「寝だめ」は、体内時計を後ろにずらしてしまい、日曜の夜に眠れなくなる「ソーシャル・ジェットラグ(社会的時差ボケ)」を引き起こします。また、日中にほとんど身体を動かさず、ゴロゴロして過ごしていると、身体がエネルギーを消費しないため、夜になっても「睡眠圧(眠りたいという欲求)」が高まらず、寝つきが悪くなります。

このような体内時計が乱れた状態では、脳がまだ「覚醒モード」のままです。その状態で睡眠導入剤を飲んでも、アクセルとブレーキを同時に踏んでいるようなもので、薬の効果が十分に発揮されないのは当然と言えるでしょう。薬の効果を高めるには、まず規則正しい生活リズムを確立し、体内時計を正常化させることが不可欠です。

⑤ アルコールやカフェインを摂取している

アルコールとカフェインは、睡眠に大きな影響を与える二大要因であり、睡眠導入剤の効果を妨げる、あるいは危険な状態を引き起こす可能性があります。

「寝酒」としてアルコールを飲む習慣がある人もいますが、これは睡眠にとって百害あって一利なしです。アルコールは一時的に眠気を誘いますが、睡眠の質を著しく低下させます。アルコールが体内で分解されると、アセトアルデヒドという覚醒作用のある物質が生成され、眠りが浅くなったり、夜中に目が覚めやすくなったりします。さらに、睡眠導入剤とアルコールを同時に摂取すると、互いの作用を強め合い、呼吸抑制や記憶障害(健忘)、ふらつきによる転倒といった深刻な副作用を引き起こすリスクが非常に高まります。これは命に関わることもあるため、絶対に避けるべきです。

一方、カフェインは強力な覚醒作用を持つ物質です。コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンク、チョコレートなどに含まれるカフェインは、脳内で眠気を引き起こすアデノシンという物質の働きをブロックします。カフェインの効果は個人差がありますが、一般的に摂取後30分ほどで現れ、4〜6時間程度持続すると言われています。夕方以降にカフェインを摂取すると、夜になっても脳が覚醒した状態が続き、睡眠導入剤の効果を打ち消してしまう可能性があります。不眠に悩んでいる場合は、少なくとも就寝の6時間前からはカフェインの摂取を控えることが推奨されます。

⑥ 睡眠のための環境が整っていない

快適な睡眠のためには、寝室の環境を整えることが非常に重要です。いくら薬を飲んでも、眠るための環境が悪ければ、脳はリラックスできず、スムーズな入眠は妨げられます。

特に重要なのが「光」です。明るい光、中でもスマートフォンやPC、テレビの画面から多く発せられるブルーライトは、体内時計を調整し睡眠を促すホルモン「メラトニン」の分泌を強力に抑制します。寝る直前まで明るい部屋で過ごしたり、ベッドの中でスマートフォンを眺めたりする習慣は、自ら眠りを遠ざけているようなものです。寝室はできるだけ暗くするのが理想です。遮光カーテンを利用したり、常夜灯を消したりする工夫が有効です。

「音」も睡眠の質に影響します。時計の秒針の音や、外を走る車の音、家族の生活音などが気になって眠れないこともあります。このような場合は、耳栓を使ったり、ヒーリングミュージックのような心地よい音を小さな音量で流す「ホワイトノイズ」を利用したりするのも一つの方法です。

また、寝室の「温度」や「湿度」も快適な範囲に保つ必要があります。夏場の寝苦しい夜や、冬場の寒すぎる部屋では、身体がリラックスできず、眠りが浅くなりがちです。季節に応じてエアコンや加湿器などを活用し、一般的に快適とされる室温26℃前後、湿度50〜60%を目安に調整してみましょう。自分に合っていない枕やマットレスが原因で、首や肩、腰に負担がかかり、その不快感から眠れないというケースも少なくありません。

⑦ ストレスや他の病気が影響している

睡眠導入剤はあくまで脳の興奮を鎮める薬であり、不眠の根本原因が解消されない限り、十分な効果は得られません。特に、精神的なストレスや、背景に隠れた他の病気が不眠を引き起こしている場合、薬だけでは対処が困難です。

仕事や家庭、人間関係の悩みといった精神的なストレスは、自律神経のうち交感神経を優位にさせ、心身を緊張・興奮状態にします。これにより、心拍数や血圧が上がり、脳が休まらないため、ベッドに入っても考え事が頭を駆け巡り、眠れなくなってしまいます。この状態では、薬を飲んでも興奮状態が勝ってしまい、効果を感じにくいことがあります。

また、不眠は他の病気の症状として現れることもあります。代表的なものに、睡眠中に何度も呼吸が止まる「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」や、脚に不快な感覚が生じてじっとしていられなくなる「むずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群)」があります。これらの病気は、睡眠の質を著しく低下させますが、睡眠導入剤だけでは治療できません。むしろ、睡眠導入剤によって症状が悪化するケースさえあります。

さらに、うつ病や不安障害といった精神疾患も、不眠を伴うことが非常に多いです。この場合、不眠は病気の主症状の一部であり、背景にある精神疾患そのものの治療を優先する必要があります。もし、気分の落ち込みや意欲の低下、過度な不安などが長期間続いている場合は、睡眠の問題だけでなく、心の健康状態についても医師に相談することが重要です。

これらの7つの原因は、単独で存在する場合もあれば、複数が絡み合っている場合も多くあります。睡眠導入剤が効かないと感じたときは、まずこれらの原因の中に思い当たるものがないか、冷静に自身の生活や心身の状態を振り返ってみることが、解決への第一歩となります。

睡眠導入剤の効き目を高めるための対処法

睡眠導入剤が効かない原因が分かったら、次はその原因に合わせた対処法を実践していくことが重要です。ここでは、薬の効果を最大限に引き出し、質の高い睡眠を取り戻すための具体的な方法を、生活習慣の改善から専門的な治療まで幅広くご紹介します。

生活習慣を見直す

薬の効果を実感するためには、まず睡眠の土台となる生活習慣を整えることが不可欠です。体内時計を正常化させ、自然な眠りを呼び覚ます習慣を身につけましょう。

就寝と起床の時間を一定にする

体内時計を整える上で最も重要なのが、毎日同じ時間に起きて、同じ時間に寝ることです。特に、起床時間を一定にすることがポイントです。朝、太陽の光を浴びることで、私たちの体内時計はリセットされ、そこから約14〜16時間後に自然な眠気を誘うメラトニンの分泌が始まります。休日だからといって昼まで寝ていると、このリズムが崩れてしまいます。平日はもちろん、休日も起床時間のズレを1〜2時間以内に留めるように心がけましょう。もし夜更かしをしてしまっても、翌朝はいつもの時間に起きることで、体内時計の乱れを最小限に抑えられます。

バランスの取れた食事を心がける

食事は体内時計の調整や、睡眠に関わるホルモンの生成に深く関わっています。特に朝食は、体内時計に「一日の始まり」を告げるスイッチの役割を果たしますので、抜かずに必ず摂るようにしましょう。

また、睡眠を促すホルモン「メラトニン」は、「セロトニン」という神経伝達物質から作られます。そして、そのセロトニンの材料となるのが、必須アミノ酸の一種である「トリプトファン」です。トリプトファンは体内で生成できないため、食事から摂取する必要があります。トリプトファンは、乳製品(牛乳、ヨーグルト、チーズ)、大豆製品(豆腐、納豆、味噌)、バナナ、ナッツ類などに多く含まれています。これらの食品を日々の食事にバランス良く取り入れることを意識してみましょう。

日中に適度な運動をする

日中に身体を動かすことは、夜の快眠に繋がります。運動によって脳の温度が一時的に上昇し、夜にかけて体温が下がる際の温度差が、スムーズな入眠を促します。また、適度な疲労感は「睡眠圧」を高め、より深い眠りを得るのに役立ちます。

おすすめは、ウォーキングやジョギング、水泳などの有酸素運動です。1回30分程度、週に3〜5回行うのが理想ですが、無理のない範囲で続けることが大切です。エレベーターを階段に変える、一駅手前で降りて歩くなど、日常生活の中で活動量を増やす工夫から始めてみましょう。ただし、就寝直前の激しい運動は交感神経を刺激してしまい、逆に寝つきを悪くするため、運動は就寝の3時間以上前には終えるようにしてください。

入浴は就寝の1〜2時間前に済ませる

人の身体は、体の内部の温度(深部体温)が下がる時に眠気を感じるようにできています。このメカニズムをうまく利用するのが、就寝前の入浴です。就寝の1〜2時間前に、38〜40℃程度のぬるめのお湯に15〜20分ほどゆっくり浸かると、一時的に深部体温が上昇します。そして、入浴後に体温が徐々に下がっていく過程で、自然な眠気が訪れやすくなります。熱すぎるお湯や長風呂は、交感神経を興奮させてしまうため逆効果です。シャワーだけで済ませるよりも、湯船に浸かる方がリラックス効果も高く、より効果的です。

睡眠環境を整える

心地よく眠るためには、寝室が心身ともにリラックスできる空間であることが重要です。光、音、温度、寝具など、睡眠の質を左右する環境を見直してみましょう。

寝室を暗く静かに保つ

前述の通り、光、特にブルーライトは睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌を妨げます。寝室はできるだけ真っ暗にするのが理想です。遮光性の高いカーテンを選んだり、窓からの光漏れを防ぐ工夫をしたりしましょう。家電製品のLEDランプなどが気になる場合は、シールなどで覆うと良いでしょう。どうしても暗闇が不安な場合は、フットライトなどの暖色系の間接照明を足元に置く程度に留めます。また、騒音が気になる場合は、耳栓や、波の音や雨音などを流すホワイトノイズマシンなどを活用して、静かな環境を作り出すことをおすすめします。

自分に合った寝具を選ぶ

一日の約3分の1を過ごす寝具は、睡眠の質に直結します。マットレスは、柔らかすぎず硬すぎず、寝返りが打ちやすいものが理想です。寝た時に背骨が自然なS字カーブを保てる硬さを目安に選びましょう。枕は、仰向けに寝た時に首の角度が自然で、呼吸がしやすい高さが適切です。高すぎたり低すぎたりすると、首や肩への負担となり、いびきや肩こりの原因にもなります。可能であれば、専門店で専門家のアドバイスを受けながら、自分の体型や寝姿勢に合ったものを選ぶことをおすすめします。

就寝前のスマートフォンやPCの利用を控える

就寝前の1〜2時間は「デジタル・デトックス」の時間と決め、スマートフォンやPC、タブレットなどの電子機器の使用を控える習慣をつけましょう。ブルーライトの影響を避けるだけでなく、SNSやニュース、仕事のメールなどから得られる刺激的な情報から脳を遠ざけ、リラックスモードに切り替えることが目的です。どうしても使用する必要がある場合は、画面の明るさを最低限にしたり、ブルーライトカット機能(ナイトモード)を活用したりするだけでも効果があります。読書をする場合は、電子書籍よりも紙の本の方が、脳への刺激が少ないとされています。

服用方法やタイミングを確認する

薬の効果を正しく得るためには、処方された指示通りに服用することが基本です。改めて正しい飲み方を確認しましょう。

食事の直後は避ける

睡眠導入剤は、胃に食べ物が入っていない空腹時に服用するのが基本です。食後すぐに服用すると、薬の吸収が遅れ、効果発現が遅延したり、効果が弱まったりする原因になります。夕食から就寝までの時間は、少なくとも2〜3時間は空けるようにし、薬は就寝直前に服用するようにしましょう。

服用後はすぐにベッドに入る

薬を飲んだ後は、他の活動はせずに速やかにベッドに入り、部屋を暗くして横になりましょう。「薬を飲んだから大丈夫」と油断してテレビやスマホを見ていると、脳が覚醒してしまい、薬の効果を妨げてしまいます。「薬を飲む=これから眠る」という一連の行動として習慣づけることが大切です。リラックスできる音楽を聴いたり、軽いストレッチをしたりして、心身を落ち着かせながら眠気が訪れるのを待ちましょう。

ストレスを上手に解消する

ストレスは不眠の大きな原因です。日中に溜まった緊張や不安を夜の寝床まで持ち込まないよう、自分に合ったストレス解消法を見つけることが重要です。深呼吸や瞑想、ヨガ、アロマテラピーなど、心身をリラックスさせるための習慣(リラックス・ルーティン)を就寝前に取り入れるのが効果的です。例えば、腹式呼吸は副交感神経を優位にし、心身をリラックスさせる簡単な方法です。「4秒かけて鼻から息を吸い、7秒間息を止め、8秒かけて口からゆっくり息を吐き出す」という「4-7-8呼吸法」などを試してみてはいかがでしょうか。

アルコールやカフェインの摂取を控える

睡眠の質を確保するためには、アルコールとカフェインの摂取習慣を見直すことが必須です。カフェインは、少なくとも就寝の6時間前からは摂取しないようにしましょう。コーヒーや紅茶だけでなく、緑茶、ウーロン茶、コーラ、エナジードリンク、ココア、チョコレートなどにも含まれているので注意が必要です。アルコールは、特に「寝酒」の習慣はやめましょう。睡眠の質を悪化させるだけでなく、薬との相互作用で危険な副作用を引き起こすリスクがあります。

自己判断せず必ず医師に相談する

さまざまな対処法を試しても改善が見られない場合、あるいは薬が合っていないと感じる場合は、自己判断で薬の量を調整したり、服用を中止したりせず、必ず処方してくれた医師に相談してください。医師はあなたの状態を客観的に評価し、最適な解決策を一緒に考えてくれます。

薬の種類や量の変更を相談する

「効かない」という事実を正直に伝えることが重要です。不眠のタイプ(寝つきが悪いのか、途中で起きるのか)や、日中の眠気の有無、困っている症状などを具体的に話すことで、医師はよりあなたの状態に適した作用時間の薬や、異なる作用機序の薬への変更、あるいは適切な量への調整を検討してくれます。新しいタイプの睡眠導入剤も登場しており、選択肢は広がっています。

睡眠日誌をつけて現状を伝える

医師に現状を正確に伝えるために、「睡眠日誌(スリープダイアリー)」をつけることを強くおすすめします。就寝時刻、実際に眠りについた時刻、夜中に目が覚めた回数と時間、起床時刻、日中の眠気や気分の状態などを記録することで、口頭で説明するよりもはるかに客観的で詳細な情報を医師に提供できます。この記録は、医師が不眠のパターンを正確に把握し、適切な診断と治療方針を立てるための貴重な手がかりとなります。

専門的な治療法を検討する

薬物療法や生活習慣の改善だけではうまくいかない場合、より専門的な治療法が有効なことがあります。

不眠のための認知行動療法(CBT-I)

不眠症に対する認知行動療法(Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia: CBT-I)は、薬物療法と同等か、場合によってはそれ以上の効果があるとされる心理療法です。これは、睡眠に関する誤った思い込みや考え方(認知)を修正し、不眠に繋がる行動習慣を改善していく治療法です。例えば、「8時間眠らなければならない」というプレッシャーを和らげたり、眠れないままベッドで長時間過ごす習慣をやめさせたりします。薬物療法と異なり、副作用がなく、治療終了後も効果が持続しやすいという大きなメリットがあります。専門のカウンセラーや医師のもとで、数週間にわたって行われます。

磁気刺激治療(TMS)

反復経頭蓋磁気刺激治療(repetitive Transcranial Magnetic Stimulation: rTMS)は、磁気コイルを使って脳の特定領域を非侵襲的に刺激し、機能低下した神経活動を正常化させる治療法です。主にうつ病の治療法として知られていますが、うつ病に伴う不眠症状の改善にも効果が期待でき、保険適用となっています。薬物療法で十分な効果が得られない場合の選択肢の一つとなり得ます。

これらの対処法を一つずつ、あるいは組み合わせて試すことで、睡眠導入剤の効果を高め、不眠からの脱却を目指すことができます。大切なのは、焦らず、自分にできることから始めてみることです。

睡眠導入剤の主な種類と作用の特徴

睡眠導入剤は、その作用の仕方や効果の持続時間によって、いくつかの種類に分類されます。どの薬が最適かは、不眠のタイプ、年齢、体質、合併している病気の有無などを考慮して、医師が総合的に判断します。ここでは、代表的な分類方法とその特徴について解説します。自分の服用している薬がどのタイプに属するのかを知ることは、治療への理解を深める上で役立ちます。

作用時間による分類

薬が体内で効果を発揮している時間(作用時間)によって、大きく4つのタイプに分けられます。この分類は、どのタイプの不眠に効果的かを判断する上で非常に重要です。

| 作用時間 | 半減期(目安) | 特徴 | 主な用途(不眠タイプ) |

|---|---|---|---|

| 超短時間作用型 | 2~4時間 | 作用発現が非常に速く、効果が短時間で消失する。翌朝への眠気の持ち越し(ハングオーバー)が少ない。 | 入眠障害 |

| 短時間作用型 | 6~10時間 | 作用発現は比較的速く、一般的な睡眠時間を通して効果が持続する。 | 入眠障害、中途覚醒 |

| 中間作用型 | 12~24時間 | 作用発現はやや緩やかで、効果が翌日の日中まで及ぶことがある。 | 中途覚醒、早朝覚醒 |

| 長時間作用型 | 24時間以上 | 作用発現は遅く、効果が長時間持続する。日中の不安を和らげる目的で使われることも。 | 早朝覚醒、熟眠障害 |

※半減期とは、薬の血中濃度が最高値から半分になるまでにかかる時間のことです。

超短時間作用型

このタイプは、服用後すぐに効果が現れ、数時間で体内から消失するのが特徴です。ベッドに入ってもなかなか寝付けない「入眠障害」に最も適しています。効果の切れが良いため、翌朝に眠気やだるさが残る「持ち越し効果」が起こりにくいというメリットがあります。一方で、作用時間が短いため、夜の後半に薬の効果が切れてしまい、中途覚醒や早朝覚醒にはあまり効果が期待できない場合があります。

短時間作用型

超短時間作用型よりも少し長く、一晩の睡眠時間(6〜8時間程度)にわたって効果が持続するタイプです。寝つきを良くする効果に加え、夜中に目が覚めてしまう「中途覚醒」にも効果が期待できます。現在、不眠症治療で最も広く使われているタイプの一つです。持ち越し効果のリスクは超短時間作用型よりは高まりますが、中間作用型よりは少ないとされています。

中間作用型

効果の持続時間が半日以上に及ぶタイプです。夜中に何度も目が覚めたり、朝早くに目が覚めてしまったりする「中途覚醒」や「早朝覚醒」に有効です。また、眠りが浅く、ぐっすり眠れた感じがしない「熟眠障害」にも用いられます。ただし、作用時間が長いため、翌日の午前中まで眠気やふらつきが残りやすく、特に高齢者では転倒のリスクに注意が必要です。

長時間作用型

効果が24時間以上持続するタイプです。夜間の睡眠を維持する効果が非常に強いですが、その分、翌日以降も眠気や倦怠感が強く出やすいというデメリットがあります。このため、近年では睡眠導入剤としての使用は減少傾向にあります。日中の強い不安や緊張を和らげる目的で、抗不安薬として処方されることもあります。

作用の仕組みによる分類

睡眠導入剤が脳のどの部分に、どのように働きかけるか(作用機序)によっても分類されます。この違いは、効果だけでなく、副作用や依存性のリスクにも関係します。

| 作用機序による分類 | 主な特徴と作用 |

|---|---|

| ベンゾジアゼピン(BZD)系 | 脳の興奮を抑えるGABA受容体に非選択的に結合し、強い催眠作用、抗不安作用、筋弛緩作用を示す。依存性や耐性のリスクが比較的高い。 |

| 非ベンゾジアゼピン(非BZD)系 | GABA受容体の中でも催眠作用に強く関わる部位(ω1サブタイプ)に選択的に作用。催眠作用に特化しており、抗不安・筋弛緩作用は弱い。BZD系より副作用が少ないとされる。 |

| メラトニン受容体作動薬 | 体内時計を調整するホルモン「メラトニン」の受容体に作用し、脳を自然な眠りの状態に導く。依存性がほとんどないとされる。 |

| オレキシン受容体拮抗薬 | 脳を覚醒させる物質「オレキシン」の働きをブロックすることで、覚醒システムをオフにし、睡眠状態へ移行させる。依存性が極めて低いとされる。 |

ベンゾジアゼピン系

古くから使われている歴史のあるタイプの薬です。脳内で神経の興奮を抑制する「GABA(ギャバ)」という神経伝達物質の働きを強めることで、眠気を引き起こします。催眠作用だけでなく、不安を和らげる作用(抗不安作用)や、筋肉の緊張をほぐす作用(筋弛緩作用)も併せ持つのが特徴です。効果が強い反面、ふらつきによる転倒、長期使用による耐性や依存性の形成、急な中断による離脱症状(反跳性不眠など)といった副作用に注意が必要です。

非ベンゾジアゼピン系

ベンゾジアゼピン系と同じくGABAの働きを強めますが、より睡眠に特化した脳の部位に選択的に作用するよう設計されています。そのため、ベンゾジアゼピン系に比べて、筋弛緩作用や抗不安作用が弱く、ふらつきや翌日への持ち越しなどの副作用が軽減されています。依存性のリスクもベンゾジアゼピン系よりは低いとされていますが、ゼロではありません。現在、睡眠導入剤の主流となっているタイプです。

メラトニン受容体作動薬

私たちの身体は、夜になると脳の松果体から「メラトニン」というホルモンが分泌され、体内時計が「夜モード」に切り替わることで眠くなります。この薬は、体内で分泌されるメラトニンと同じように脳のメラトニン受容体を刺激し、体内時計のリズムを整えることで、自然な眠りを誘います。無理やり眠らせるのではなく、身体本来の眠りのリズムを呼び覚ますような作用の仕方です。そのため、依存性がほとんどなく、安全性が高いとされています。特に、加齢によってメラトニンの分泌が減少しがちな高齢者の不眠や、時差ボケの改善などに有効です。

オレキシン受容体拮抗薬

比較的新しいタイプの睡眠導入剤です。脳を覚醒状態に保つために重要な役割を果たす「オレキシン」という神経伝達物質に着目し、その働きをブロックします。従来の薬が脳の興奮を「抑え込む」ことで眠らせるのに対し、この薬は脳の覚醒システムを「オフにする」ことで、覚醒状態から睡眠状態へと自然に移行させるという、全く新しいアプローチをとります。そのため、依存性が極めて低く、翌朝の持ち越し効果も少ないとされ、より自然な睡眠に近い状態が得られると期待されています。

このように、睡眠導入剤には様々な選択肢があります。どの薬が自分に合っているかは、専門家である医師の判断が不可欠です。薬が効かないと感じた際には、これらの情報を参考に、自分の状態を医師に詳しく伝え、最適な処方について相談することが大切です。

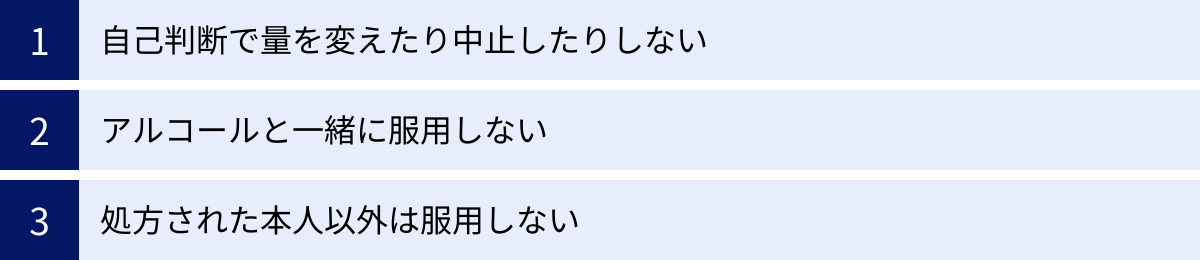

睡眠導入剤を服用するときの注意点

睡眠導入剤は、医師の指示のもとで正しく使用すれば、不眠症の改善に非常に有効なツールです。しかし、その強力な作用ゆえに、誤った使い方をすると効果が得られないばかりか、思わぬ副作用や健康上のリスクを招くことがあります。ここでは、安全に薬と付き合っていくために、必ず守るべき重要な注意点を解説します。

自己判断で量を変えたり中止したりしない

処方された薬の量を、自分の判断で増やしたり減らしたり、あるいは急にやめたりすることは絶対に避けてください。これは、睡眠導入剤を服用する上で最も重要なルールの一つです。

「効き目が弱いから」といって、指示された以上の量を服用すると、作用が強くなりすぎて、翌朝にひどい眠気やふらつきが残ったり、記憶が曖昧になったり(健忘)、呼吸が抑制されたりといった危険な副作用が現れるリスクが高まります。また、過剰な量を服用し続けることは、薬への耐性や依存を形成する大きな原因となります。

逆に、「最近よく眠れるようになったから」と自己判断で急に服用を中止することも危険です。特に、ベンゾジアゼピン系の薬を長期間服用していた場合、急にやめると「離脱症状」が起こることがあります。代表的な離脱症状が「反跳性不眠」で、薬を飲む前よりも強い不眠に襲われる現象です。その他にも、不安感、焦燥感、頭痛、吐き気、手の震えなど、さまざまな心身の不調が現れることがあります。

薬を減らしたり、やめたりする際には、医師の管理のもとで、数週間から数ヶ月かけて少しずつ量を減らしていく「漸減法」という方法をとるのが一般的です。薬の量の調整や中止は、必ず医師に相談し、その指示に従って慎重に行う必要があります。

アルコールと一緒に服用しない

睡眠導入剤とアルコールの併用は、命に関わることもある非常に危険な行為です。絶対にやめてください。

睡眠導入剤もアルコールも、どちらも脳の働きを抑制する「中枢神経抑制作用」を持っています。この二つを同時に摂取すると、互いの作用が予期せぬ形で増強され、深刻な事態を引き起こす可能性があります。

具体的には、以下のようなリスクが著しく高まります。

- 過剰な鎮静: 意識レベルが極端に低下し、昏睡状態に陥ることがあります。

- 呼吸抑制: 呼吸中枢の働きが強く抑制され、呼吸が浅くなったり、止まったりする危険性があります。

- 記憶障害(健忘): 服用後の出来事を全く覚えていないという「一過性前向性健忘」が起こりやすくなります。この状態で無意識に危険な行動をとってしまうこともあります。

- ふらつき・転倒: 筋弛緩作用や判断力の低下が強まり、歩行が不安定になって転倒し、骨折などの大怪我に繋がるリスクが高まります。特に高齢者では注意が必要です。

「少しだけなら大丈夫だろう」という安易な考えは禁物です。薬を服用する日は、アルコールの摂取は完全に控えるように徹底してください。寝酒の習慣がある場合は、そのこと自体が不眠の原因であり、治療の妨げになるため、医師に相談して改善に取り組む必要があります。

処方された本人以外は服用しない

医師から処方された睡眠導入剤は、その人個人の症状や体質に合わせて選ばれたものです。処方された本人以外が服用することは絶対にしないでください。家族や友人など、親しい間柄であっても、薬を譲ったり、譲り受けたりしてはいけません。

これは、単に安全性の問題だけではありません。睡眠導入剤の多くは「向精神薬」に指定されており、医師の処方なく他人に譲渡することは、「麻薬及び向精神薬取締法」によって厳しく禁止されている法律違反行為です。

安全性の面から見ても、他人にとっては薬の種類や量が全く合っていない可能性があります。例えば、小柄な人が大柄な人向けの量を服用すれば、作用が強すぎて危険な副作用が出るかもしれません。また、その人が持っている病気(例えば肝臓や腎臓の病気)や、他に服用している薬との相互作用によって、予期せぬ健康被害を引き起こすことも考えられます。

「眠れなくてつらそうだから」という善意のつもりでも、結果的に相手を危険に晒すことになりかねません。もし、周りに不眠で悩んでいる人がいる場合は、薬を安易に渡すのではなく、専門の医療機関を受診するように勧めることが、最も適切な対応です。

これらの注意点をしっかりと守ることが、睡眠導入剤の恩恵を安全に受け、健やかな睡眠を取り戻すための基本となります。

睡眠導入剤に関するよくある質問

睡眠導入剤を服用するにあたって、多くの方がさまざまな疑問や不安を抱えています。ここでは、特によく寄せられる質問に対して、分かりやすくお答えします。

睡眠導入剤に依存性はありますか?

はい、一部の睡眠導入剤には依存性があります。しかし、すべての薬でリスクが同じわけではなく、薬の種類や服用期間、用法・用量を守っているかによって大きく異なります。

依存性には、主に「精神的依存」と「身体的依存」の2種類があります。

- 精神的依存: 「薬がないと眠れないのではないか」という強い不安感から、薬を手放せなくなる状態です。

- 身体的依存: 薬が体内にある状態に身体が慣れてしまい、薬が切れると離脱症状(反跳性不眠、不安、震えなど)が現れる状態です。

一般的に、古くからある「ベンゾジアゼピン系」の薬は、他のタイプに比べて依存性のリスクが比較的高いとされています。一方、「メラトニン受容体作動薬」や「オレキシン受容体拮抗薬」といった新しいタイプの薬は、依存性がほとんどない、あるいは極めて低いとされています。

重要なのは、医師の指示通りに適切な用法・用量を守り、漫然と長期間にわたって使用を続けないことです。不眠の症状が改善してきたら、医師と相談しながら徐々に薬を減らしていくことで、依存のリスクは大幅に低減できます。依存性について不安がある場合は、その気持ちを正直に医師に伝え、依存性の低い薬への変更を相談したり、薬に頼らない治療法(認知行動療法など)を検討したりすることも大切です。過度に恐れる必要はありませんが、リスクを正しく理解し、適切に対処することが求められます。

薬を飲んでも夜中に目が覚めてしまいますが、どうすれば良いですか?

薬を服用しても夜中に目が覚めてしまう「中途覚醒」が改善しない場合、いくつかの原因が考えられます。

- 薬の作用時間が短い: 現在服用している薬が「超短時間作用型」など、効果の持続時間が短いタイプである可能性があります。寝つきは良くなっても、夜の後半には薬の効果が切れてしまい、目が覚めてしまうのです。

- 睡眠を妨げる他の病気: 前述の「睡眠時無呼吸症候群」や「むずむず脚症候群」など、不眠を引き起こす他の病気が隠れている可能性があります。

- アルコールの影響: 寝る前にアルコールを摂取していると、眠りが浅くなり、中途覚醒の原因となります。

- ストレスや不安: 強いストレスや心配事があると、眠りが浅くなり、些細な物音などでも目が覚めやすくなります。

このような場合、自己判断で追加の薬を飲むことは絶対に避けてください。薬の量が過剰になり、危険な副作用を招く恐れがあります。

まず行うべきは、現状を正確に医師に伝えることです。何時頃に目が覚めるのか、その後再び眠れるのか、日中の眠気はどうか、などを詳しく話しましょう。医師は、その情報をもとに、より作用時間の長い薬への変更を検討したり、背景にある病気の可能性を探るために検査を勧めたりするなど、適切な対策を考えてくれます。中途覚醒が続く場合は、安易に自己解決しようとせず、必ず専門家である医師に相談してください。

薬は服用後どれくらいで効果が出ますか?

睡眠導入剤の効果が現れるまでの時間は、薬の種類、個人の体質、そして服用時の状況(特に食事との関係)によって異なります。

一般的に、「超短時間作用型」や「短時間作用型」の薬(非ベンゾジアゼピン系など)は、服用後15分~30分程度で効果が現れ始めることが多いです。これらの薬は、速やかに吸収されて脳に到達するように設計されています。

一方、「中間作用型」や「長時間作用型」の薬、あるいは「メラトニン受容体作動薬」などは、効果発現がもう少し緩やかで、30分~1時間以上かかることもあります。

また、重要なのは、空腹時に服用したか、食後に服用したかという点です。胃の中に食べ物、特に脂肪分が多いものがあると、薬の吸収が大幅に遅れ、効果が出るまでに1時間以上かかったり、効果そのものが弱まったりすることがあります。そのため、多くの睡眠導入剤は就寝直前の空腹時服用が推奨されています。

もし、推奨された通りに服用しても30分~1時間以上経っても全く眠気がこない場合は、薬が体質に合っていない、耐性ができている、あるいは他の原因が影響している可能性が考えられます。その場合は、その状況を記録しておき、次回の診察時に医師に伝えることが重要です。

まとめ:睡眠導入剤が効かないと感じたら、まずは専門医に相談を

この記事では、睡眠導入剤が効かないと感じる際の7つの主要な原因と、その効果を高めるための具体的な対処法について、多角的に解説してきました。

睡眠導入剤の効果が十分に得られない背景には、①服用方法やタイミングの間違い、②薬の種類や量のミスマッチ、③薬への耐性の形成、④生活習慣の乱れ、⑤アルコールやカフェインの摂取、⑥不適切な睡眠環境、そして⑦ストレスや他の病気の影響といった、実にさまざまな要因が潜んでいます。そして、これらの原因は一つだけでなく、複数が複雑に絡み合っていることも少なくありません。

もしあなたが「薬が効かない」という悩みを抱えているなら、まずはこの記事で挙げた原因の中に、ご自身の状況に当てはまるものがないか振り返ってみてください。生活習慣の改善や睡眠環境の整備など、ご自身で取り組めることも多くあります。規則正しい生活リズムを心がけ、日中に適度な運動を取り入れ、心身をリラックスさせる時間を持つことは、薬の効果を高めるだけでなく、不眠そのものの根本的な改善に繋がります。

しかし、最も重要なことは、自己判断で悩んだり、危険な対処法に走ったりしないことです。薬の量を勝手に増やしたり、急にやめたり、アルコールと一緒に飲んだりする行為は、深刻な健康リスクを伴います。

睡眠導入剤が効かないと感じたときに取るべき最も安全で効果的な行動は、処方を受けた専門医に速やかに相談することです。医師は、あなたの不眠のタイプ、生活習慣、心身の状態を総合的に評価し、薬の種類の変更や量の調整、あるいは認知行動療法(CBT-I)のような薬以外の治療法の提案など、専門的な視点から最適な解決策を提示してくれます。その際、日々の睡眠の状態を記録した「睡眠日誌」を持参すると、より的確な診断と治療に繋がります。

睡眠は、私たちの心と身体の健康を支える、かけがえのない土台です。不眠の悩みは非常につらいものですが、適切なアプローチをとれば必ず改善の道筋は見えてきます。一人で抱え込まず、専門家の力を借りながら、質の高い睡眠を取り戻し、すこやかな毎日への一歩を踏み出しましょう。