不眠の悩みを解消するために睡眠薬を服用しているものの、「いつかはやめたい」「このまま飲み続けても大丈夫だろうか」といった不安を抱えている方は少なくありません。特に、薬をやめようとしたときに現れることがある「離脱症状」については、そのつらさや期間がわからず、断薬に踏み切れない大きな原因となっています。

睡眠薬は、医師の指導のもとで正しく使用すれば、つらい不眠を改善するための非常に有効な手段です。しかし、長期間の服用によって身体が薬に慣れてしまうと、やめる際に心身にさまざまな不快な症状が現れることがあります。これが離脱症状です。

この記事では、睡眠薬の離脱症状について、その種類や原因、症状が続く期間の目安を詳しく解説します。さらに、離脱症状が出やすい薬の特徴や、医師の指導のもとで行う安全な減薬・断薬のステップ、つらい症状を乗り越えるためのセルフケア方法まで、網羅的にご紹介します。

この記事を読めば、睡眠薬の離脱症状に関する正しい知識を身につけ、漠然とした不安を解消し、安全に薬からの卒業を目指すための具体的な道筋を理解できます。 睡眠薬との付き合い方に悩むすべての方にとって、前向きな一歩を踏み出すための手助けとなるはずです。

目次

睡眠薬の離脱症状とは

睡眠薬の服用を減らしたり、中止したりした際に生じる心身の不快な症状を総称して「離脱症状」と呼びます。これは、薬物依存の一つの側面であり、身体が薬のある状態に慣れてしまったために起こる一種の禁断症状です。決して特別なことではなく、医師の指導のもとで適切に対処すれば乗り越えることができます。

離脱症状は、大きく分けて「反跳性不眠(はんちょうせいふみん)」と「退薬症状(たいやくしょうじょう)」の2種類に分類されます。これらは単独で現れることもあれば、同時に現れることもあります。それぞれの症状について、詳しく見ていきましょう。

反跳性不眠

反跳性不眠とは、睡眠薬の服用を中断した結果、薬を飲む前よりもかえって不眠が悪化してしまう現象を指します。「反跳」という言葉が示すように、抑えられていたものが跳ね返ってくるようなイメージです。

例えば、もともとは「寝つきが悪い」という悩みで睡眠薬を飲み始めた人が、薬をやめた途端に「一睡もできない」「夜中に何度も目が覚めて、その後まったく眠れない」といった、以前にはなかった激しい不眠に襲われるケースがこれに該当します。

この現象が起こるメカニズムは、脳の適応能力と深く関わっています。多くの睡眠薬(特にベンゾジアゼピン系や非ベンゾジアゼピン系)は、脳内で精神を安定させる働きを持つGABA(ガンマアミノ酪酸)という神経伝達物質の作用を強めることで、脳の活動を鎮め、眠りを誘います。長期間にわたって薬の助けを借りてGABAの作用が強化された状態が続くと、脳はそれに適応しようとします。具体的には、GABAを受け取る「GABA受容体」の感受性を鈍くしたり、数を減らしたりして、外部からの過剰な刺激に対してバランスを取ろうとするのです。

この脳が薬に慣れきった状態で、突然薬の服用を中断するとどうなるでしょうか。薬によるGABA作用の増強効果がなくなり、なおかつGABA受容体の感受性も低下したままなので、脳内のGABAが本来の働きを十分に発揮できなくなります。その結果、脳の興奮を抑制する力が弱まり、脳全体が過覚醒・興奮状態に陥ってしまうのです。これが、以前よりも強い不眠、すなわち反跳性不眠の正体です。

この症状は、服用していた睡眠薬の作用が切れるタイミングで現れやすく、特に作用時間の短い薬を急にやめた場合に強く出やすい傾向があります。突然の激しい不眠に、「薬がないとやはり眠れないのだ」「自分の不眠は悪化してしまった」とパニックになり、再び薬に頼ってしまうという悪循環に陥ることも少なくありません。

しかし、反跳性不眠はあくまで一時的な現象であり、脳が薬のない状態に再適応していく過程で、通常は数日から数週間で徐々に落ち着いていきます。 この症状は離脱プロセスの一部であると理解し、焦らずに医師と相談しながら対処することが極めて重要です。

退薬症状(禁断症状)

退薬症状とは、不眠以外の、身体および精神に現れるさまざまな不快な症状のことです。一般的に「禁断症状」という言葉でイメージされるのは、こちらの症状群に近いかもしれません。これらの症状も、反跳性不眠と同様に、薬によって抑制されていた神経系が、薬の離脱によって過剰に活動してしまうことで引き起こされます。

症状の現れ方や強さには個人差が大きく、多岐にわたります。ここでは、身体的な症状と精神的な症状に分けて具体的に解説します。

身体的な症状

退薬に伴う身体症状は、主に自律神経系の乱れや筋肉の過緊張によって引き起こされます。代表的な症状には以下のようなものがあります。

- 頭痛、めまい、ふらつき: 脳の血管収縮や血圧の変動が関係していると考えられます。

- 吐き気、食欲不振、下痢: 消化器系の自律神経が乱れることで生じます。

- 発汗、動悸、息切れ: 交感神経が過剰に興奮することで、心拍数や体温調節に異常が生じます。

- 手足の震え、筋肉のけいれん・こわばり: 神経の過興奮が筋肉に伝わることで起こります。肩こりや背中の痛みが悪化することもあります。

- 耳鳴り、聴覚過敏: 音を処理する聴覚系が過敏になります。普段気にならない音が大きく聞こえたり、耳鳴りが続いたりします。

- 光過敏: 瞳孔の調節がうまくいかず、光をまぶしく感じやすくなります。

- 知覚異常: 皮膚がピリピリする、しびれるといった感覚異常が現れることがあります。

これらの症状は、まるで風邪や他の病気のように感じられるため、離脱症状であると気づかずに内科などを受診するケースも少なくありません。減薬・断薬のタイミングでこうした原因不明の体調不良が現れた場合は、退薬症状の可能性を念頭に置くことが大切です。

精神的な症状

身体的な症状と並行して、精神面にもつらい症状が現れることがあります。これは、脳内の不安や情動をコントロールする神経系のバランスが崩れるために起こります。

- 強い不安感、焦燥感: 理由もなくそわそわしたり、いてもたってもいられないような焦る気持ちに襲われたりします。パニック発作のような強い不安の波が押し寄せることもあります。

- イライラ、怒りっぽさ: 些細なことで感情的になったり、怒りがコントロールできなくなったりします。

- 抑うつ気分: 気分が落ち込み、何もやる気が起きなくなります。悲観的な考えにとらわれやすくなります。

- 集中力・記憶力の低下: 注意が散漫になり、仕事や勉強に集中できなくなったり、物忘れがひどくなったりします。

- 離人感・現実感消失: 自分が自分ではないような感覚や、周りの世界が現実ではないように感じられる不思議な感覚に陥ることがあります。

- 幻覚・妄想(まれ): 非常にまれですが、重度の離脱症状の場合、幻視や幻聴などが現れる可能性も報告されています。

これらの精神症状は、もともとあった不安やうつ症状が再燃・悪化したように感じられることもあり、本人にとって非常につらい体験となります。

反跳性不眠とこれらの退薬症状は、睡眠薬をやめる過程で起こりうる、いわば「脳の再調整期間」に伴う反応です。 症状の存在を正しく理解し、適切なステップで減薬を進めれば、これらの症状を最小限に抑えながら、安全に薬から卒業することが可能です。次の章では、なぜこのような離脱症状が起こるのか、その根本的な原因についてさらに深く掘り下げていきます。

離脱症状が起こる原因

睡眠薬の離脱症状がなぜ起こるのか。その根本的な原因は、一言でいえば「薬への身体的・精神的な依存形成」にあります。長期間にわたって薬を使い続けることで、心と身体が「薬があること」を前提としたバランス状態になってしまうのです。この依存には「身体的依存」と「精神的依存」の2つの側面があり、両者が複雑に絡み合って離脱症状を引き起こします。

薬への身体的・精神的な依存形成

身体的依存のメカニズム

身体的依存とは、身体(特に脳)が薬の作用に適応し、薬が体内にある状態を「正常」と認識するようになることを指します。この状態から薬が急になくなると、身体はバランスを崩し、さまざまな不調(離脱症状)を引き起こします。これを専門的には「身体依存」と呼びます。

このメカニズムを、睡眠薬の作用と関連付けて詳しく見てみましょう。

前述の通り、ベンゾジアゼピン系などの睡眠薬は、脳内の抑制性神経伝達物質であるGABAの働きを強めます。GABAは、脳の神経細胞の過剰な興奮を抑え、リラックスさせたり、眠気を促したりする役割を担っています。

- 薬の作用: 睡眠薬を服用すると、脳内のGABA受容体に結合し、GABAが受容体にくっつきやすくなります。その結果、GABAの抑制作用が増強され、脳全体の活動が鎮静化し、眠りに入りやすくなります。

- 脳の適応(恒常性の維持): 人間の身体には、外部からの変化に対して内部環境を一定に保とうとする「恒常性(ホメオスタシス)」という素晴らしい機能が備わっています。睡眠薬の長期連用により、GABAの作用が人為的に強化された状態が続くと、脳はこの「強すぎる抑制状態」を正常に戻そうと適応を始めます。具体的には、GABAを受け取る受容体の感受性を低下させたり(ダウンレギュレーション)、受容体の数を減らしたりします。また、興奮性の神経伝達物質(グルタミン酸など)の放出を増やして、抑制と興奮のバランスを取ろうとすることもあります。

- 依存の形成: この脳の適応が進んだ状態が、身体的依存が形成された状態です。この段階では、薬を飲んで初めて、脳内の神経バランスが(本人が主観的に)「普通」の状態に保たれるようになります。つまり、薬がないと脳内が抑制不足・興奮過多のアンバランスな状態になってしまうのです。

- 離脱症状の発生: この状態で突然、睡眠薬の服用を中止するとどうなるでしょうか。薬によるGABA作用のブーストがなくなり、かつ脳のGABA受容体の感受性は低いままです。そのため、脳内の抑制システムが機能不全に陥り、相対的に興奮性神経系が暴走を始めます。この「抑制の欠如」と「興奮の過剰」が、反跳性不眠、不安、焦燥感、動悸、震え、筋肉のこわばりといった、心身両面にわたる様々な離脱症状を引き起こすのです。

これは、いわば自転車の補助輪に頼りきっていた子供が、急に補助輪を外されてしまい、うまくバランスが取れずに転んでしまうようなものです。時間をかけてゆっくりと補助輪を外し、自分の力でバランスを取る練習をすれば、いずれ補助輪なしで走れるようになります。睡眠薬の減薬もこれと同じで、脳が薬のない状態に再適応するための時間を与えてあげることが非常に重要なのです。

精神的依存のメカニズム

身体的依存が脳の物理的な変化であるのに対し、精神的依存は「薬がないと眠れない」「薬がなければ不安で仕方がない」といった、心理的な思い込みや強迫観念を指します。これを「心理的依存」とも呼びます。

精神的依存が形成される背景には、以下のような心理プロセスがあります。

- 陰性強化(負の強化): 不眠というつらい状態が、薬を飲むことによって解消されるという経験を繰り返すことで、「薬を飲む=不快な状態から逃れられる」という学習が成立します。この「不快の除去」が報酬となり、薬への渇望を強めていきます。

- 認知の歪み: 「8時間眠らなければ、明日の仕事はうまくいかない」「少しでも眠りが浅いと、体調が悪くなる」といった、睡眠に対する非現実的な期待や破局的な考え方が、薬への依存を後押しします。「薬を飲まなければ大変なことになる」という思い込みが、薬を手放すことへの強い恐怖心を生み出します。

- 安心材料としての役割: 薬を飲むという行為そのものが、一種の「お守り」や「儀式」のようになり、精神的な安心感をもたらすことがあります。枕元に薬があるだけで安心して眠れる、といったケースもこれに該当します。この場合、薬の薬理作用だけでなく、服用するという行為自体がプラセボ効果のように働いている側面もあります。

身体的依存と精神的依存は、どちらか一方だけが存在するわけではなく、多くの場合、相互に影響し合いながら依存状態を強固なものにしていきます。例えば、身体的依存による離脱症状(反跳性不眠など)を経験すると、「やはり薬がないとダメなんだ」という精神的依存が強化されます。逆に、精神的依存からくる強い不安が、自律神経を乱し、離脱時の身体症状をより強く感じさせてしまうこともあります。

離脱症状の根本原因が、このようにして形成された身体的・精神的依存にあることを理解することは、安全な断薬への第一歩です。 症状の正体を知ることで、離脱プロセス中に生じる不快な症状に対して冷静に対処しやすくなり、「これは脳が再調整しているサインなのだ」と前向きに捉えることができるようになります。

離脱症状はいつからいつまで続く?期間の目安

睡眠薬をやめようと考えるとき、最も気になることの一つが「つらい離脱症状は、一体いつから始まって、いつまで続くのか」という点でしょう。この期間の見通しが立たないことが、減薬への大きな不安要素となります。

まず大前提として、離脱症状の期間や強度は、個人差が非常に大きいということを理解しておく必要があります。期間に影響を与える主な要因としては、以下のようなものが挙げられます。

- 服用していた薬の種類(特に作用時間)

- 服用量と服用期間

- 減薬のペース(急にやめたか、ゆっくり減らしたか)

- 個人の体質や代謝能力

- 精神的な状態やストレスレベル

- 他の病気の有無や、他の薬の服用状況

これらの要因が複雑に絡み合うため、「誰でも必ずこの期間で終わる」という明確な答えはありません。しかし、一般的な経過の目安を知っておくことは、離脱プロセスを乗り越える上で心の準備となり、大きな助けになります。

離脱症状の経過は、一般的に「急性期」と「遷延期(せんえんき)」の2つのフェーズに分けて考えられます。

急性期(数日〜数週間)

急性期は、薬の服用を中止または減量してから、症状が最も強く現れる期間です。この時期には、反跳性不眠や、頭痛、吐き気、動悸、強い不安感といった、前述のさまざまな離脱症状がはっきりと現れます。

症状が出始めるタイミングとピークは、服用していた薬の「作用時間」によって大きく異なります。作用時間とは、薬が体内で効果を発揮している時間のことです。

| 薬の作用時間 | 離脱症状の出現時期(目安) | 症状のピーク(目安) | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 超短時間作用型 | 服用中止後 6〜12時間 | 中止後 1〜2日 | 血中濃度が急激に低下するため、離脱症状が早く、強く出やすい。 |

| 短時間作用型 | 服用中止後 24時間以内 | 中止後 2〜3日 | 超短時間型と同様に、比較的早く強い症状が現れる傾向がある。 |

| 中時間作用型 | 服用中止後 1〜3日 | 中止後 3〜5日 | 症状の出現がやや緩やかで、ピークも少し遅れてやってくる。 |

| 長時間作用型 | 服用中止後 3〜8日 | 中止後 1〜2週間 | 血中濃度がゆっくり低下するため、離脱症状の出現が遅く、症状自体も比較的軽度でだらだらと続くことが多い。 |

このように、作用時間が短い薬ほど、離脱症状は早く、強く現れる傾向があります。 これは、血中薬物濃度が急降下することで、脳がその急激な変化に対応できずにパニック状態に陥るためです。逆に、長時間作用型の薬は、体内からゆっくりと抜けていくため、脳が時間をかけて順応しやすく、離脱症状が比較的マイルドになる傾向があります。

この急性期の激しい症状は、通常、ピークを越えると徐々に和らいでいき、多くの場合は2〜4週間程度で落ち着いてきます。 この期間をいかに穏やかに乗り切るかが、減薬成功の最初の関門となります。

遷延期(数週間〜数ヶ月、時にそれ以上)

急性期の激しい症状が治まった後も、一部の人には軽度から中等度の症状が長く続くことがあります。このフェーズを「遷延期」と呼び、この時期に続く症状群を「遷延性離脱症候群(Protracted Withdrawal Syndrome)」と呼ぶこともあります。

遷延期の症状は、急性期のように常に強く現れるわけではなく、波のように良くなったり悪くなったりを繰り返すのが特徴です。主な症状としては、以下のようなものが挙げられます。

- 軽度の不安感や気分の落ち込み

- 集中力の低下、頭がすっきりしない感じ(ブレインフォグ)

- 耳鳴りや体のしびれ、ピリピリ感

- 睡眠の不安定さ(寝つきが悪い日や、途中で目が覚める日が時々ある)

- ストレスがかかった時に症状がぶり返す

この遷延期が続く期間は、まさに人それぞれです。数週間で完全に症状がなくなる人もいれば、数ヶ月、場合によっては1年以上続く人もいると報告されています。特に、長期間にわたって高用量のベンゾジアゼピン系薬剤を服用していた場合に、遷延化しやすい傾向があると言われています。

この時期は、「もう治ったはずなのに、また調子が悪くなった」と感じて、気分が落ち込みやすい時期でもあります。しかし、症状に波があるのはごく自然な経過であり、全体として見れば少しずつ快方に向かっていると理解することが大切です。焦らず、一喜一憂せず、長期的な視点で心身の回復を待つ姿勢が求められます。

まとめると、離脱症状の期間は薬の種類や個人の状況により大きく異なりますが、一般的な目安として、強い症状が現れる「急性期」が数週間、その後、波のある軽度な症状が続く「遷延期」が数ヶ月程度続く可能性がある、と想定しておくとよいでしょう。 このタイムラインを念頭に置き、医師と相談しながら、自分に合ったペースで減薬を進めていくことが、つらい離脱症状を乗り越えるための鍵となります。

離脱症状が出やすい睡眠薬の4つの特徴

すべての睡眠薬が同じように離脱症状を引き起こすわけではありません。離脱症状のリスクは、薬が持ついくつかの特性によって大きく左右されます。ご自身が服用している薬について理解を深めることは、減薬を安全に進める上で非常に役立ちます。

ここでは、離脱症状が出やすいとされる睡眠薬の4つの主な特徴について解説します。

| 離脱症状のリスク | 高い傾向 | 低い傾向 |

|---|---|---|

| ① 作用時間 | 超短時間型、短時間型 | 中時間型、長時間型 |

| ② 薬の系統 | ベンゾジアゼピン系、非ベンゾジアゼピン系(Z薬) | メラトニン受容体作動薬、オレキシン受容体拮抗薬 |

| ③ 服用状況 | 高用量、長期間 | 低用量、短期間 |

| ④ 力価(作用の強さ) | 高力価 | 低力価 |

① 作用時間が短い

離脱症状の出やすさに最も大きく影響するのが、薬の「作用時間」です。 作用時間が短い薬ほど、離脱症状が強く、急激に現れやすい傾向があります。

- 超短時間作用型・短時間作用型: これらの薬は、服用後すみやかに効果が現れる反面、体内から消失するのも早いです。そのため、薬の効果が切れると血中濃度が急激に低下します。この急な変化に脳が対応できず、強い反跳性不眠や退薬症状が引き起こされやすくなります。ジェットコースターが急降下するようなイメージです。

- 中時間作用型・長時間作用型: これらの薬は、体内に長く留まり、ゆっくりと代謝・排泄されていきます。血中濃度が緩やかに低下するため、脳が薬のない状態に徐々に慣れていく時間的余裕が生まれます。そのため、離脱症状が比較的軽度で済むか、現れにくいとされています。坂道をゆっくり下っていくイメージです。

この特性を利用し、減薬の際には、離脱症状が出やすい短時間作用型の薬から、離脱症状が出にくい長時間作用型の薬に一度切り替えてから減量を進める「置換法」というテクニックが用いられることがあります。

② ベンゾジアゼピン系である

薬の作用機序(どのように効くか)も、依存・離脱のリスクに大きく関わります。

- ベンゾジアゼピン系: クロチアゼパム、エチゾラム、トリアゾラム、ブロチゾラムなどの成分名で知られるこの系統の薬は、強力な催眠・抗不安作用を持ちますが、その一方で身体的・精神的依存を形成しやすいという特徴があります。脳内のGABA受容体に直接的に作用し、強制的に脳の活動を抑制するため、長期連用によって脳が薬に頼りきりの状態になりやすいのです。

- 非ベンゾジアゼピン系(通称:Z薬): ゾルピデム、ゾピクロン、エスゾピクロンなどがこれにあたります。化学構造はベンゾジアゼピン系と異なりますが、GABA受容体に作用するという点では同じです。そのため、ベンゾジアゼピン系と同様に依存や離脱症状のリスクがあります。 発売当初は依存性が少ないと期待されていましたが、現在ではそのリスクが広く認識されています。

一方で、近年登場した新しいタイプの睡眠薬は、依存・離脱のリスクが比較的低いとされています。

- メラトニン受容体作動薬(ラメルテオン): 体内時計を調整するホルモン「メラトニン」の受容体に働きかけ、自然な眠りを促します。脳を強制的に抑制するタイプではないため、依存や反跳性不眠のリスクは極めて低いとされています。

- オレキシン受容体拮抗薬(スボレキサント、レンボレキサント): 脳を覚醒させる物質「オレキシン」の働きをブロックすることで、覚醒状態から睡眠状態への移行をスムーズにします。こちらもGABA系とは異なる作用機序のため、依存のリスクは低いと考えられています。

ただし、これらの新しい薬がすべての人に有効というわけではなく、効果の現れ方には個人差があります。

③ 服用量が多い・服用期間が長い

これは直感的に理解しやすい点ですが、薬の服用量が多ければ多いほど、また服用期間が長ければ長いほど、脳の薬への適応(依存)の度合いは強くなります。

- 高用量: 服用量が多いということは、それだけ強い力で脳の神経系に影響を与えているということです。脳もその強い刺激に適応するため、より大きなバランス調整を行います。そのため、薬がなくなったときの揺り戻し(離脱症状)も大きくなります。

- 長期間: 服用期間が長いほど、薬がある状態が「当たり前」となり、脳の適応がより深く、強固になります。数週間程度の短期的な服用であれば、依存が形成される前にやめられることが多いですが、数ヶ月、数年と服用を続けるうちに、身体的依存はほぼ必発となります。

日本の診療ガイドラインでも、漫然とした長期処方を避け、可能な限り短期間の使用に留めるべきであると警鐘が鳴らされています。減薬を考える際は、自分がどのくらいの量を、どのくらいの期間服用してきたかを正確に医師に伝えることが重要です。

④ 薬の力価(作用の強さ)が強い

「力価(りきか、potency)」とは、ごく少量の薬でどれだけ強い作用を発揮できるかを示す指標です。力価が高い薬は、少量でもGABA受容体に強力に結合し、強い催眠作用や抗不安作用をもたらします。

力価が高い薬は、効果がシャープである一方、その強力さゆえに依存を形成しやすく、服用を中断した際の影響も大きくなる傾向があります。受容体から急に薬が離れることで、神経系のバランスが大きく崩れ、強い離脱症状を引き起こすことがあります。

力価は薬ごとに異なり、例えば同じベンゾジアゼピン系の中でも、高力価の薬と低力価の薬が存在します。どの薬がどの程度の力価を持つかは専門的な知識が必要ですが、一般的に、作用時間が短く、力価が高い薬の組み合わせが、最も離脱症状のリスクが高いと考えられています。

これらの4つの特徴を理解することで、なぜ医師が慎重に薬を選び、時間をかけて減薬を進めようとするのかが、より深く理解できるはずです。 重要なのは、これらのリスクを過度に恐れるのではなく、正しい知識として知っておくことです。そして、ご自身の薬に関する最終的な評価や減薬計画は、必ず専門家である医師に委ねるようにしてください。

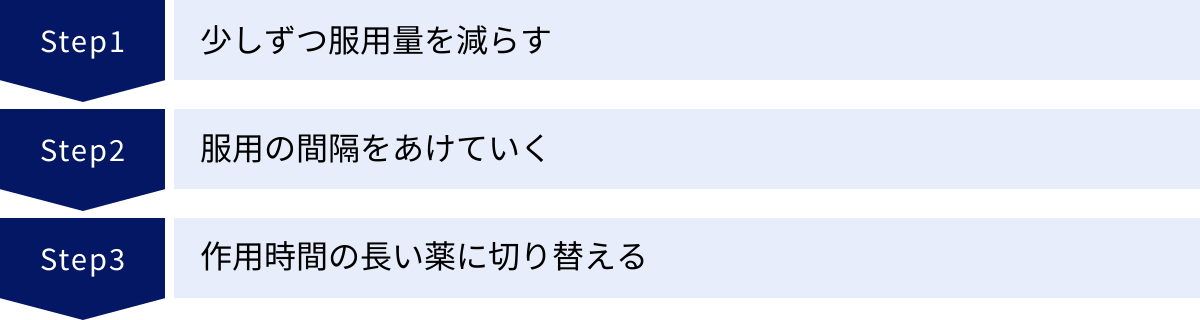

睡眠薬の安全なやめ方!減薬・断薬の3つの基本ステップ

睡眠薬からの卒業を決意したとき、最も重要なのは「どうやって安全にやめるか」です。自己判断での急な中断は、つらい離脱症状を引き起こすだけでなく、減薬そのものを失敗させてしまう最大の原因となります。

安全な減薬・断薬の絶対的な原則は、医師の指導のもとで、時間をかけてゆっくりと進めることです。 医師は患者一人ひとりの状態に合わせて、最適な減薬プランを立ててくれます。ここでは、その際に用いられる代表的な3つの基本的な方法について解説します。これらの方法を単独で、あるいは組み合わせて用いることで、離脱症状を最小限に抑えながら、着実に薬を減らしていくことができます。

① 少しずつ服用量を減らす(漸減法)

漸減法(ぜんげんほう)は、現在服用している薬の量を、段階的に少しずつ減らしていく、最も基本的で一般的な方法です。急激な血中濃度の変化を避け、脳が薬の少ない状態に徐々に慣れていく時間を与えることを目的としています。

具体的な進め方

漸減のペースは、個人の状態や薬の種類によって異なりますが、一般的には「2〜4週間ごとに、その時点での服用量の10%〜25%ずつ減らす」というペースが推奨されています。

例えば、ある睡眠薬を1mg服用している場合、以下のようなステップで進めていきます。

- ステップ1: 1mg → 0.75mgに減量し、2〜4週間その量を維持する。

- ステップ2: 離脱症状が問題なければ、0.75mg → 0.5mgに減量し、さらに2〜4週間維持する。

- ステップ3: 0.5mg → 0.25mgに減量し、同様に維持する。

- 最終ステップ: 0.25mg → 0mg(断薬)とする。

このペースはあくまで一例です。減量の途中でつらい離脱症状が現れた場合は、減量のペースを緩めたり、一段階前の量に戻してしばらく様子を見たりと、柔軟に対応することが重要です。「急がば回れ」が減薬成功の秘訣です。

注意点

- 錠剤の分割: 錠剤を割って用量を調整する場合、必ず錠剤に割線(分割線)が入っていることを確認してください。割線がない錠剤を自己判断で砕いたり、カッターで切ったりすると、有効成分が均等に分割されず、日によって摂取量にばらつきが出てしまいます。医師や薬剤師に相談し、適切な用量の錠剤を処方してもらうか、0.1mg単位など、より細かい調整が可能な散剤(粉薬)や液剤に変更してもらうなどの方法があります。

- 焦らないこと: 減薬のペースは人それぞれです。数ヶ月から、場合によっては1年以上かかることも珍しくありません。他人と比べず、自分のペースで着実に進めることが大切です。

② 服用の間隔をあけていく(隔日法)

隔日法(かくじつほう)は、薬の量を減らすのではなく、服用する間隔を徐々に空けていく方法です。毎日服用していたのを、2日に1回(隔日)、次に3日に1回、週に2回…というように、薬を飲まない日を増やしていきます。

適用ケースとメリット

この方法は、薬を飲む日と飲まない日を作ることで、「薬がなくても眠れる日がある」という成功体験を積み重ねやすいというメリットがあります。これは、「薬がないと眠れない」という精神的依存を克服する上で、非常に効果的です。

ただし、隔日法はどの薬にでも適しているわけではありません。作用時間の短い薬でこの方法を用いると、薬を飲まない日に血中濃度が急低下し、強い離脱症状が出てしまう可能性があります。そのため、作用時間が比較的長い薬や、漸減法である程度まで減量が進んだ最終段階で用いられることが多いです。

漸減法と組み合わせて、「最後の0.25mgを隔日服用にし、最終的に中止する」といった使われ方もします。

③ 作用時間の長い薬に切り替える(置換法)

置換法は、現在服用している離脱症状の出やすい薬(短時間作用型や高力価の薬)を、離脱症状が出にくい作用時間の長い薬に一度切り替えてから、その新しい薬を漸減していく方法です。

なぜ有効なのか

前述の通り、作用時間の長い薬は体内からの消失が緩やかで、血中濃度が安定しやすいため、脳への刺激がマイルドになります。急激な変化による離脱症状を緩和し、減薬プロセスをよりスムーズに進めることができるのです。

例えば、離脱症状が出やすい超短時間作用型のAという薬をやめたい場合、まずAと等価の作用を持つ長時間作用型のBという薬に切り替えます。身体がBの薬に慣れたことを確認してから、前述の漸減法を用いてBの薬を少しずつ減らしていく、という手順を取ります。

専門的な判断が必要

この置換法は非常に有効な戦略ですが、どの薬からどの薬に、どのくらいの量で切り替えるかという「等価換算」には、専門的な知識と経験が不可欠です。薬の特性を熟知した医師でなければ、適切な置換はできません。患者が自己判断で行うのは絶対に不可能です。離脱症状に悩んでいる場合は、主治医にこのような方法があるかどうか相談してみるとよいでしょう。

これらの3つの方法は、睡眠薬を安全にやめるための基本的なツールです。 実際には、医師が患者の状態を総合的に評価し、「まずは漸減法で半分まで減らし、そこから置換法を用いて、最後は隔日法で中止する」というように、これらの方法を巧みに組み合わせて、オーダーメイドの減薬プランを立ててくれます。最も重要なのは、専門家である医師を信頼し、二人三脚でゴールを目指すことです。

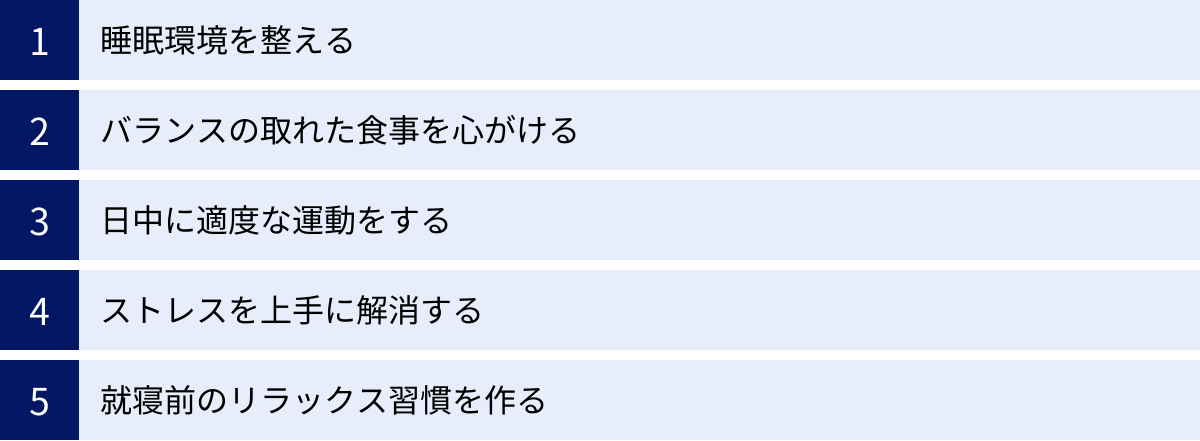

つらい離脱症状を乗り越えるための5つのセルフケア

睡眠薬の減薬・断薬を成功させるためには、医師の指導のもとで薬を減らしていくことと同時に、薬に頼らないで眠れる心と身体の土台を自分自身で再構築していくことが不可欠です。薬を減らす過程で現れる離脱症状の波を乗りこなし、断薬後の再発を防ぐためにも、日々のセルフケアが大きな力となります。

ここでは、減薬中からぜひ取り組みたい、つらい離脱症状を乗り越えるための5つのセルフケア習慣をご紹介します。これらは不眠そのものを改善するための根本的なアプローチでもあります。

① 睡眠環境を整える

心地よい眠りのためには、まずその舞台となる寝室の環境を最適化することが基本です。脳に「ここはリラックスして眠るための安全な場所だ」と再学習させることが目的です。

- 光を遮断する: 寝室はできるだけ暗くしましょう。遮光カーテンを利用したり、アイマスクを使ったりするのも効果的です。スマートフォンやテレビなどの電子機器が発するブルーライトは、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を抑制するため、就寝1〜2時間前からは見ないように心がけましょう。

- 音をコントロールする: 生活音や外部の騒音が気になる場合は、耳栓やホワイトノイズマシン(安眠グッズ)を活用するのも一つの手です。静かすぎるとかえって落ち着かないという人は、川のせせらぎや雨音など、リラックスできる環境音を小さな音で流すのもよいでしょう。

- 快適な温度と湿度を保つ: 夏は25〜26℃、冬は22〜23℃、湿度は年間を通して50〜60%が快適な睡眠に最適な環境とされています。エアコンや加湿器・除湿器を上手に使い、季節に合わせて調整しましょう。

- 寝具を見直す: 身体に合ったマットレスや枕、季節に応じた掛け布団など、快適な寝具は睡眠の質を大きく左右します。特にマットレスは、寝返りが打ちやすく、体圧が適切に分散されるものを選ぶことが重要です。

- 寝室は睡眠専用の場所にする: 「寝室=眠る場所」という関連付けを強めるため、寝室で仕事や食事、長時間のスマホ操作など、睡眠以外の活動をするのは避けましょう。

② バランスの取れた食事を心がける

日々の食事が、私たちの気分や睡眠の質に大きく影響を与えていることは、科学的にも証明されています。神経伝達物質のバランスを整え、身体の中から睡眠をサポートしましょう。

- トリプトファンを摂取する: 幸せホルモン「セロトニン」や睡眠ホルモン「メラトニン」の原料となる必須アミノ酸がトリプトファンです。朝食や昼食で、乳製品(牛乳、ヨーグルト、チーズ)、大豆製品(豆腐、納豆、味噌)、バナナ、ナッツ類などを意識して摂ると、夜のメラトニン分泌に繋がります。

- ビタミン・ミネラルを補給する: 特にビタミンB群(豚肉、玄米、レバーなど)は神経の働きを正常に保つのに役立ち、マグネシウム(海藻、ナッツ、ほうれん草など)には筋肉の緊張をほぐし、リラックスさせる効果があります。

- 就寝前のNG習慣を避ける:

- カフェイン: コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインは、覚醒作用が4時間以上続くことがあります。就寝前の4〜5時間以内の摂取は避けましょう。

- アルコール: 寝酒は寝つきを良くするように感じられますが、実際には睡眠の後半部分を浅くし、夜中に目が覚める原因になります。利尿作用もあり、トイレが近くなるため、睡眠の質を著しく低下させます。

- 就寝直前の食事: 満腹状態での就寝は、消化活動のために内臓が働き続け、深い眠りを妨げます。夕食は就寝の3時間前までには済ませておくのが理想です。

③ 日中に適度な運動をする

日中の活動量が少ないと、夜になっても身体が「休む必要がない」と判断し、寝つきが悪くなります。適度な運動は、心地よい疲労感を生み出し、睡眠の質を高めるための最も効果的な方法の一つです。

- 運動の種類と時間: ウォーキング、ジョギング、サイクリング、水泳などのリズミカルな有酸素運動がおすすめです。1回30分程度、週に3〜5回を目安に、無理のない範囲で続けてみましょう。

- 運動するタイミング: 運動によって上昇した深部体温が、下がり始めるタイミングで眠気が訪れます。このメカニズムを利用するため、就寝の3時間ほど前に運動を終えるのが最も効果的です。逆に、就寝直前の激しい運動は交感神経を興奮させ、寝つきを悪くするので避けましょう。

- 太陽の光を浴びる: 日中に太陽の光を浴びることは、体内時計をリセットし、夜のメラトニン分泌を促すために非常に重要です。朝の散歩などを習慣にすると、運動と日光浴が同時にできて一石二鳥です。

④ ストレスを上手に解消する

ストレスは、交感神経を優位にし、心身を緊張・興奮状態にするため、不眠の最大の敵です。減薬中の不安感や離脱症状も、ストレスによって増悪することがあります。自分に合ったストレス解消法を見つけ、日々実践することが大切です。

- 趣味や好きなことに没頭する: 音楽を聴く、映画を観る、読書をする、絵を描く、ガーデニングをするなど、時間を忘れて楽しめることを見つけましょう。

- 自然と触れ合う: 公園を散歩したり、森林浴をしたりするだけでも、心身をリフレッシュさせる効果があります。

- 人と話す: 信頼できる家族や友人に、不安な気持ちや悩みを話してみましょう。言葉にして吐き出すだけで、心が軽くなることがあります。

- 笑う・泣く: お笑い番組を見て大いに笑ったり、感動的な映画を見て涙を流したりすることも、感情のデトックスになり、ストレス解消に繋がります。

⑤ 就寝前のリラックス習慣を作る

日中の興奮状態から、心身をスムーズに睡眠モードに切り替えるための「入眠儀式」を作りましょう。毎日同じ時間に同じことを繰り返すことで、脳が「そろそろ眠る時間だ」と認識し、自然な眠りに入りやすくなります。

- ぬるめのお風呂に浸かる: 38〜40℃程度のぬるめのお湯に15〜20分ほどゆっくり浸かると、副交感神経が優位になり、心身がリラックスします。また、入浴で上がった深部体温が、就寝時に下がっていくことで、スムーズな入眠を助けます。

- アロマテラピー: ラベンダー、カモミール、サンダルウッドなど、リラックス効果のあるアロマオイルをディフューザーで香らせたり、ティッシュに数滴垂らして枕元に置いたりするのもおすすめです。

- 軽いストレッチやヨガ: 筋肉の緊張をほぐし、血行を促進することで、リラックス効果が高まります。深い呼吸を意識しながら、ゆっくりと身体を伸ばしましょう。

- リラクゼーション音楽: 波の音やヒーリングミュージックなど、心を落ち着かせる音楽を静かに流すのも良いでしょう。

- 温かい飲み物: カフェインの入っていないハーブティー(カモミールティーなど)やホットミルクは、身体を内側から温め、リラックスを促します。

これらのセルフケアは、一つひとつは小さなことかもしれませんが、継続することで大きな力となります。 薬を減らすプロセスと並行してこれらの生活習慣改善に取り組むことが、離脱症状という波を乗りこなし、薬に頼らない真の快眠を取り戻すための最も確実な道筋です。

セルフケアで改善しない場合に検討する専門的な治療法

医師の指導のもとで減薬を進め、生活習慣の改善(セルフケア)にも真剣に取り組んでいるにもかかわらず、つらい離脱症状が長引いたり、不眠がなかなか改善しなかったりする場合もあります。そのような時には、薬物療法以外の専門的な治療法を検討することが、状況を打開する助けとなることがあります。

ここでは、特に不眠症の治療において有効性が科学的に確立されている「認知行動療法(CBT-I)」と、新しい治療の選択肢である「TMS治療」についてご紹介します。

認知行動療法(CBT-I)

認知行動療法(Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia; CBT-I)は、不眠症に対する最も効果的な非薬物療法として、世界の診療ガイドラインで第一選択として推奨されている心理療法です。薬のように即効性はありませんが、不眠の原因となっている「考え方のクセ」と「生活習慣」の両方にアプローチすることで、根本的な不眠の解決を目指します。その効果は薬物療法と同等か、長期的にはそれを上回るとも言われています。

CBT-Iは、主に以下の要素で構成されています。

1. 認知再構成法

これは、睡眠に対する誤った思い込みや非現実的な信念(認知の歪み)を見つけ出し、より柔軟で現実的な考え方に修正していくアプローチです。

- よくある不眠につながる認知の例:

- 「毎日8時間眠らなければ、健康を損なうし、仕事でミスをする」

- 「ベッドに入ったら15分以内に眠らなければならない」

- 「夜中に一度目が覚めたら、もう朝まで眠れないだろう」

- 「今日の睡眠が、明日のすべてを決めてしまう」

このような考えは、睡眠への過剰なプレッシャーとなり、「眠らなければ」という焦りがかえって脳を覚醒させてしまいます。認知再構成法では、こうした自動的に浮かんでくる考え(自動思考)を客観的に検証し、「8時間眠れなくても、日中のパフォーマンスに壊滅的な影響はない」「途中で目が覚めるのは自然なことだ」といった、よりバランスの取れた考え方に置き換えていく練習をします。

2. 行動療法

行動療法では、不眠を維持・悪化させている行動習慣を改善していきます。代表的なものに「刺激制御法」と「睡眠制限法」があります。

- 刺激制御法: これは「寝室やベッド」と「不眠・覚醒」の誤った条件付けを解消し、「寝室・ベッド=リラックス・睡眠」という本来あるべき条件付けを再強化するためのテクニックです。

- ルール:

- 眠気を感じてから初めてベッドに入る。

- 寝室は睡眠と性交渉のためだけに使用する。

- ベッドに入って15〜20分経っても眠れない場合は、一度ベッドから出て、別の部屋でリラックスできること(読書など)をし、眠くなったら再びベッドに戻る。これを繰り返す。

- 毎朝、同じ時刻に起床する(週末も)。

- 日中は昼寝を避ける。

- ルール:

- 睡眠制限法: これは、ベッドの上で眠れずにゴロゴロと過ごす時間を減らし、睡眠効率(ベッドにいる総時間のうち、実際に眠っていた時間の割合)を高めることを目的とします。

- 手順: まず、睡眠日誌をつけて、平均的な総睡眠時間を把握します。次に、ベッドで過ごす時間をその「実際に眠れている時間+30分」程度に制限します。例えば、平均5時間しか眠れていないなら、ベッドで過ごす時間を5時間半に設定します。これにより、一時的に睡眠不足の状態を作り出し、睡眠欲(眠ろうとする力)を高めます。睡眠効率が改善してきたら、少しずつベッドで過ごす時間を延ばしていきます。

これらのアプローチを専門家(医師や臨床心理士)の指導のもとで数週間から数ヶ月かけて行うことで、薬に頼らずに自力で眠るためのスキルを身につけることができます。

TMS治療(磁気刺激治療)

TMS治療(Transcranial Magnetic Stimulation; 経頭蓋磁気刺激法)は、磁気を利用して脳の特定領域を刺激し、機能が低下または過活動になっている神経回路の働きを正常化させる治療法です。

もともとはうつ病の治療法として開発され、日本では2019年から保険適用となっています。薬物療法とは全く異なるアプローチで、副作用が少ないのが特徴です。

睡眠薬の離脱症状、特に背景に強い不安や抑うつ気分がある場合、それらの症状を緩和させる目的でTMS治療が有効な場合があります。不眠は、不安や気分をコントロールする脳の領域(特に背外側前頭前野など)の機能不全と関連していることが分かっています。TMS治療によってこれらの領域の活動を調整することで、不眠やそれに伴う精神症状の改善が期待されます。

注意点

- 保険適用: 現時点(2024年)で、TMS治療が保険適用となるのは、既存の抗うつ薬治療で十分な効果が認められない成人のうつ病に限られます。不眠症や睡眠薬の離脱症状の緩和を目的とする場合は、自由診療となります。

- 実施機関: TMS治療は専門的な機器と知識が必要なため、実施している医療機関はまだ限られています。

- 治療の選択: TMS治療が適しているかどうかは、個人の症状や状態によって異なります。まずは主治医に相談し、治療の選択肢として考えられるか、専門の医療機関を紹介してもらえるかなどを確認してみましょう。

セルフケアで改善が見られない場合でも、このように専門的な治療法が存在します。 特にCBT-Iは、不眠治療のゴールドスタンダードであり、減薬と並行して取り組むことで、相乗効果が期待できます。一人で抱え込まず、利用できる選択肢について積極的に医師に相談することが、困難な状況を乗り越えるための重要な鍵となります。

睡眠薬をやめる際に最も大切な注意点

これまで睡眠薬の離脱症状やその対処法について詳しく解説してきましたが、最後に、減薬・断薬に取り組む上で最も重要で、絶対に守らなければならない注意点を改めて強調します。それは、「自己判断で薬の量を調整したり、中断したりしないこと」、そして「必ず医師に相談し、その指示に厳密に従うこと」です。

自己判断で絶対に中断・減薬しない

「もう薬は必要ないだろう」「少し体調が良いから、今日からやめてみよう」といった安易な自己判断は、極めて危険です。なぜなら、急な中断や不適切な減薬は、深刻な結果を招く可能性があるからです。

1. 激しい離脱症状のリスク

これまで述べてきたように、身体は薬のある状態に時間をかけて適応しています。その状態から何の準備もなく薬を取り去ることは、安定していたシステムに大きな衝撃を与えるようなものです。その結果、耐え難いほどの強い反跳性不眠や、心身にわたる激しい退薬症状(不安、動悸、めまい、吐き気など)が一気に噴出する可能性があります。

特に、作用時間が短く、高力価のベンゾジアゼピン系薬剤を急に中断した場合、まれにけいれん発作やせん妄といった、生命に関わる重篤な離脱症状を引き起こすことも報告されています。これは決して大げさな話ではなく、現実に起こりうるリスクです。

2. 減薬失敗と依存の悪化

つらい離脱症状に直面すると、多くの人はその苦しさに耐えきれず、「やはり薬がないとダメだ」と結論づけてしまいます。そして、以前服用していた量、あるいはそれ以上の量の薬を再び飲み始めてしまうケースが後を絶ちません。

これは典型的な「減薬失敗」のパターンであり、一度失敗を経験すると、「自分には薬をやめるなんて無理だ」という無力感や挫折感が、精神的依存をさらに強固なものにしてしまいます。結果として、薬への依存がさらに深まり、次の減薬チャレンジがより困難になるという悪循環に陥ってしまうのです。自己判断での中断は、ゴールから遠ざかる行為に他なりません。

必ず医師に相談し、指示に従う

安全かつ確実に睡眠薬からの卒業を果たすためには、専門家である医師との連携が不可欠です。医師は、減薬・断薬のプロセスにおける最も信頼できるパートナーであり、ナビゲーターです。

1. オーダーメイドの減薬プラン

医師は、患者一人ひとりの以下のような情報を総合的に評価し、最も安全で成功率の高い、オーダーメイドの減薬プランを立案します。

- 服用している薬の種類、用量、力価、作用時間

- 服用期間

- 不眠の背景にある原因(ストレス、うつ病、不安障害など)

- 患者の年齢、体質、肝機能や腎機能の状態

- 本人の減薬に対する意欲や不安の度合い

- 生活環境や社会的サポートの状況

これらの情報を元に、漸減法、隔日法、置換法といったテクニックを適切に組み合わせ、無理のないペースでの減薬を計画してくれます。

2. 離脱症状への的確な対処

減薬のプロセス中に、ある程度の離脱症状が現れるのは避けられない場合もあります。そんな時、医師はその症状がどの程度のものなのかを客観的に評価し、適切なアドバイスを与えてくれます。

例えば、「その症状は一時的なものなので、もう少しこのまま様子を見ましょう」と励ましてくれたり、「症状が強いようなので、一旦前の用量に戻して体調を安定させましょう」と柔軟に計画を修正してくれたりします。必要であれば、離脱症状を緩和するための補助的な薬(漢方薬など)を処方してくれることもあります。不安な時にすぐに相談できる専門家がいるという事実は、計り知れないほどの精神的な支えとなります。

3. 信頼関係の構築

減薬は、医師と患者の二人三脚で進める共同作業です。成功のためには、両者の間に信頼関係が築かれていることが非常に重要になります。減薬中に感じる不安や、実際に現れた症状、生活の変化などを、ありのまま正直に医師に伝えるようにしましょう。「こんなことを言ったら怒られるかもしれない」などと躊躇する必要は全くありません。正確な情報こそが、医師が最善の判断を下すための材料となるのです。

睡眠薬をやめるという決意は非常に尊いものですが、その道のりは決して平坦ではありません。だからこそ、その道のりを安全にガイドしてくれる専門家の存在が不可欠なのです。 睡眠薬をやめたいと思ったら、まずはその気持ちを主治医に正直に打ち明けることから始めてください。それが、安全で確実なゴールへと続く、最も大切な第一歩となります。

まとめ

今回は、睡眠薬の離脱症状について、その種類、原因、期間から、安全なやめ方、そしてつらい症状を乗り越えるための具体的な方法まで、幅広く解説しました。

最後に、この記事の重要なポイントを改めて整理します。

- 睡眠薬の離脱症状とは: 薬の減量・中断時に起こる心身の不快な症状で、主に「反跳性不眠」と、不眠以外の「退薬症状(身体的・精神的症状)」に分けられます。

- 離脱症状の原因: 長期間の服用によって、脳が薬のある状態に適応してしまう「身体的依存」と、「薬がないと眠れない」と思い込む「精神的依存」が形成されることが根本的な原因です。

- 症状の期間: 個人差が大きいですが、一般的に症状が強い「急性期」が数週間、その後、波のある軽度な症状が続く「遷延期」が数ヶ月程度続く可能性があります。

- 離脱症状が出やすい薬の特徴: ①作用時間が短い、②ベンゾジアゼピン系である、③服用量が多い・期間が長い、④力価が強い、といった特徴を持つ薬は、より注意が必要です。

- 安全なやめ方の基本: 医師の指導のもと、①漸減法(少しずつ減らす)、②隔日法(間隔をあける)、③置換法(別の薬に切り替える)といった方法を組み合わせ、時間をかけてゆっくり進めます。

- セルフケアの重要性: 薬を減らすと同時に、①睡眠環境の整備、②バランスの取れた食事、③日中の適度な運動、④ストレス解消、⑤入眠儀式といった生活習慣の改善に取り組むことが、減薬成功と再発防止の鍵となります。

- 専門的な治療法: セルフケアだけでは難しい場合、不眠治療の第一選択である「認知行動療法(CBT-I)」や、新しい選択肢である「TMS治療」なども有効です。

- 最大の注意点: 自己判断での中断・減薬は絶対に避けてください。必ず医師に相談し、専門家の指導のもとで安全な計画を進めることが、成功への唯一の道です。

睡眠薬は、つらい不眠に悩む人々にとって大きな助けとなる一方で、そのやめ方には正しい知識と慎重なアプローチが求められます。離脱症状への漠然とした恐怖から、減薬に踏み切れずにいた方も多いかもしれません。

しかし、この記事で解説したように、離脱症状の正体を理解し、信頼できる医師と手を取り合って、適切なステップを踏んでいけば、そのつらさを最小限に抑えながら、安全に薬から卒業することは十分に可能です。

睡眠薬からの卒業は、単に薬をやめることだけがゴールではありません。生活習慣を見直し、睡眠に対する正しい知識とスキルを身につけ、薬に頼らなくても質の良い睡眠を維持できる心と身体を手に入れる、という長期的なプロセスです。

この記事が、あなたの不安を少しでも和らげ、前向きな一歩を踏み出すためのきっかけとなれば幸いです。まずは、あなたの「薬をやめたい」という気持ちを、主治医に相談することから始めてみましょう。