不眠に悩む多くの人にとって、睡眠導入剤は安らかな眠りを取り戻すための心強い味方です。しかし、その一方で「たくさん飲むとどうなるのか」「致死量はあるのか」といった不安を抱えている方も少なくないでしょう。特に、つらい状況から逃れたい一心で、医師の指示を超えて薬を多く飲んでしまう「オーバードーズ(過剰摂取)」は、深刻な健康被害や命の危険に繋がる可能性があり、決して軽視できない問題です。

この記事では、睡眠導入剤の致死量に関する基本的な情報から、オーバードーズの具体的な危険性、そして万が一の際の対処法まで、専門的な知識を交えながら分かりやすく解説します。薬との正しい付き合い方を知り、ご自身や大切な人の健康と安全を守るための一助となれば幸いです。

目次

睡眠導入剤の致死量に関する基本情報

まずはじめに、多くの人が気になる「睡眠導入剤の致死量」というテーマについて、基本的な情報から整理していきましょう。現在の睡眠導入剤は安全性が大きく向上していますが、リスクがゼロというわけではありません。薬の種類による違いや、市販薬との比較を通じて、正しく理解を深めることが重要です。

睡眠導入剤に致死量はあるのか

結論から言うと、理論上、どのような薬にも致死量は存在します。致死量とは、特定の物質を摂取した際に、半数の個体が死に至る量を示す指標(LD50:50%致死量)などで表されますが、これは主に動物実験で算出される数値です。人間における明確な致死量は、年齢、体重、体質、健康状態、他の薬やアルコールとの併用の有無など、非常に多くの要因によって変動するため、「〇〇錠飲んだら必ず死に至る」といった断定的な数値を提示することはできません。

しかし、現代の医療現場で処方される主要な睡眠導入剤に関しては、ひとつの重要な事実があります。それは、睡眠導入剤の単独での服用によって致死的な状況に陥るケースは、極めて稀であるということです。特に、後述する新しいタイプの睡眠導入剤は、安全性が非常に高く設計されています。

ただし、ここで安心してはいけません。重要なのは、「死に至らないから安全」と考えるのではなく、「致死量に達しなくても、深刻な健康被害を引き起こす危険性が十分にある」という視点を持つことです。オーバードーズ(過剰摂取)は、命に別状がなくとも、意識障害や呼吸抑制、記憶障害、転倒による重傷など、心身に重大なダメージを与える可能性があります。致死量という極端な指標だけでなく、過剰摂取がもたらす様々なリスクを正しく理解することが、薬と安全付き合うための第一歩です。

現在の睡眠導入剤の安全性が高い理由

「昔の睡眠薬は危なかった」という話を聞いたことがあるかもしれません。実際に、現在の睡眠導入剤の安全性が高いと言われる背景には、医薬品開発の歴史と、作用メカニズムの大きな進歩があります。

昔の睡眠薬(バルビツール酸系)との違い

1900年代前半から中盤にかけて睡眠薬の主流であった「バルビツール酸系」の薬は、強力な催眠作用を持つ一方で、深刻な安全性の問題を抱えていました。

バルビツール酸系の薬は、脳の活動を全体的に抑制することで眠りを引き起こします。しかし、その作用は非常に強力で、効果が得られる量(治療域)と、危険な副作用が現れる量(中毒域)の差が非常に狭いという特徴がありました。つまり、少し量を間違えるだけで、呼吸をコントロールしている脳の機能(呼吸中枢)まで強く抑制してしまい、呼吸停止に至る危険性が高かったのです。

さらに、依存性や耐性(薬が効きにくくなること)が形成されやすく、離脱症状も激しいことから、乱用や自殺目的での過剰摂取が社会問題化しました。このような背景から、バルビツール酸系の睡眠薬は、現在ではてんかんの治療などごく一部の例外を除き、不眠症の治療に用いられることはほとんどありません。

現在主流の睡眠薬の種類と特徴

バルビツール酸系の問題点を克服するために開発されたのが、現在主流となっている睡眠導入剤です。これらの薬は、脳の特定の神経伝達物質の受け皿(受容体)に選択的に作用することで、安全性を格段に高めています。

代表的なのは、脳内で神経の興奮を抑える役割を持つ「GABA(ギャバ:γ-アミノ酪酸)」という物質の働きを強めるタイプの薬です。GABAが脳内の「GABA受容体」に結合すると、神経細胞の活動が穏やかになり、リラックス効果や催眠効果が得られます。

現在の睡眠導入剤の多くは、このGABA受容体の中でも、特に催眠作用に関わる部分に的を絞って作用するように設計されています。これにより、脳全体の活動を無差別に抑制するのではなく、眠りに関する部分に限定して効果を発揮するため、バルビツール酸系に比べて呼吸抑制などの致死的な副作用が起こりにくくなっています。治療域と中毒域の幅も広くなり、万が一誤って多く服用してしまった場合でも、命に関わるリスクが大幅に低減されたのです。

このように、現在の睡眠導入剤は、作用メカニズムの解明と改良によって、安全性と効果のバランスが飛躍的に向上しています。しかし、これはあくまで「正しく使用した場合」の話であり、リスクが完全になくなったわけではないことを忘れてはなりません。

薬の種類によって異なるリスク

現在、不眠症の治療に用いられる睡眠導入剤にはいくつかの種類があり、それぞれ作用の仕方や特徴、注意すべきリスクが異なります。ここでは代表的な4つのタイプについて解説します。

| 薬の種類 | 主な作用メカニズム | メリット | デメリット・主なリスク |

|---|---|---|---|

| ベンゾジアゼピン系 | GABA受容体に広く作用 | 催眠作用に加え、抗不安・筋弛緩作用も強い | 依存性、耐性、ふらつき、健忘のリスクがある |

| 非ベンゾジアゼピン系 | GABA受容体の中でも催眠作用に関わる部分に選択的に作用 | 催眠作用に特化しており、筋弛緩作用などが弱い | 依存性、耐性、健忘のリスクはベンゾジアゼピン系より低いがゼロではない |

| メラトニン受容体作動薬 | 体内時計を調整するホルモン「メラトニン」の受容体に作用 | 依存性が極めて低く、自然な眠りを促す | 即効性は比較的穏やか |

| オレキシン受容体拮抗薬 | 覚醒を維持する物質「オレキシン」の働きを阻害 | 依存性が少なく、中途覚醒や熟眠障害に有効 | 悪夢を見ることがある |

ベンゾジアゼピン系

古くから使われているタイプの睡眠導入剤で、GABAの働きを強めることで効果を発揮します。催眠作用だけでなく、不安を和らげる「抗不安作用」や、筋肉の緊張をほぐす「筋弛緩作用」も併せ持つのが特徴です。そのため、不安や緊張が強くて眠れないタイプの不眠には特に有効とされています。

一方で、依存性や耐性が形成されやすいというデメリットがあります。漫然と長期間使用すると、薬なしでは眠れないという精神的依存や、薬が切れると手の震えや発汗などの離脱症状が現れる身体的依存に繋がる可能性があります。また、筋弛緩作用によるふらつきや転倒、服用後の記憶がなくなる一過性前向性健忘といった副作用にも注意が必要です。

非ベンゾジアゼピン系

ベンゾジアゼピン系の構造を改良し、より睡眠作用に特化させた比較的新しいタイプの薬です。ベンゾジアゼピン系と同じくGABAの働きを強めますが、GABA受容体の中でも催眠作用に強く関わる部分(ω1受容体)に選択的に作用します。

そのため、抗不安作用や筋弛緩作用が比較的弱く、ふらつきなどの副作用が軽減されているのが大きなメリットです。作用時間が非常に短い超短時間作用型が多く、寝つきの悪い「入眠障害」によく用いられます。依存性や健忘のリスクもベンゾジアゼピン系よりは低いとされていますが、リスクがゼロではないため、やはり用法・用量を守ることが極めて重要です。

メラトニン受容体作動薬

私たちの体には、夜になると自然に眠くなり、朝になると目が覚めるという「体内時計(概日リズム)」が備わっています。このリズムを調整しているのが、「メラトニン」というホルモンです。メラトニン受容体作動薬は、脳内のメラトニン受容体を刺激することで、体内時計を整え、自然な眠りへと導きます。

このタイプの薬の最大の特徴は、依存性が極めて低いことです。無理やり眠らせるのではなく、体が本来持っている眠りの準備を促すため、安全性が非常に高いとされています。特に、加齢や生活リズムの乱れによって体内時計がずれてしまっているタイプの不眠に効果的です。

オレキシン受容体拮抗薬

最も新しいタイプの睡眠導入剤です。脳内で覚醒状態を維持する役割を持つ神経伝達物質「オレキシン」の働きをブロックすることで、脳を覚醒状態から睡眠状態へと切り替えるのを助けます。

「覚醒」のスイッチをオフにするという、従来とは全く異なるアプローチで眠りを促すのが特徴です。依存性が少なく、睡眠の途中で目が覚めてしまう「中途覚醒」や、ぐっすり眠った感じがしない「熟眠障害」の改善に効果が期待されています。こちらも安全性の高い薬ですが、副作用として悪夢を見ることが報告されています。

市販の睡眠改善薬と処方される睡眠導入剤の違い

ドラッグストアなどで手軽に購入できる「睡眠改善薬」と、医師が処方する「睡眠導入剤」は、全く異なるものです。その違いを理解しておくことも、安全な使用には欠かせません。

主な違いは有効成分です。

- 市販の睡眠改善薬: 主成分は「ジフェンヒドラミン塩酸塩」などの抗ヒスタミン薬です。これは本来、アレルギー症状(鼻水、かゆみなど)を抑えるための成分ですが、その副作用として現れる「眠気」を利用して、一時的な不眠症状の緩和を目的としています。

- 処方される睡眠導入剤: 前述の通り、ベンゾジアゼピン系やオレキシン受容体拮抗薬など、脳内の神経伝達物質に直接作用し、不眠のメカニズムそのものに働きかける成分が用いられます。

市販薬は、あくまで「一時的な不眠」に対するものであり、慢性的な不眠症の治療には使えません。作用も比較的穏やかですが、だからといって安全というわけではなく、過剰に摂取すれば、口の渇き、排尿困難、認知機能の低下などの副作用や、重篤な健康被害を引き起こす可能性があります。安易な自己判断で常用したり、量を増やしたりすることは絶対に避けるべきです。慢性的な不眠に悩んでいる場合は、市販薬に頼るのではなく、必ず医療機関を受診し、原因に応じた適切な治療を受けることが大切です。

睡眠導入剤のオーバードーズ(過剰摂取)とは

睡眠導入剤の安全性が向上しているにもかかわらず、なぜオーバードーズの問題は後を絶たないのでしょうか。ここでは、オーバードーズの定義と、その背景にある心理的な要因や薬理学的なメカニズムについて掘り下げていきます。

オーバードーズの定義

オーバードーズ(Overdose)とは、日本語で「過剰摂取」と訳され、医師から指示された用法・用量(1回に飲む量や1日に飲む回数)を守らずに、意図的に薬を大量に、あるいは頻回に服用する行為全般を指します。

この行為は、単に「うっかり多く飲んでしまった」という誤用とは区別されます。オーバードーズの背景には、「もっと強い効果が欲しい」「早く眠りたい」「つらい気持ちや現実から一瞬でも逃れたい」といった、何らかの切実な目的や心理が隠れている場合がほとんどです。

オーバードーズには、一度に致死量に近いほどの極端な量を飲むケースだけでなく、以下のような様々なパターンが含まれます。

- 1回量を増やす: 「1錠では効かないから2錠、3錠と増やしていく」

- 服用間隔を短くする: 「夜飲んだけど眠れないから、数時間後にもう一度飲む」

- 複数の種類の薬を同時に飲む: 「Aという薬とBという薬を一緒に飲めばもっと効くはずだ」

- アルコールと一緒に飲む: 薬の効果を強める目的で、飲酒と同時に服用する

これらの行為はすべて、予期せぬ強い副作用や深刻な健康被害、さらには命の危険に繋がる極めてリスクの高い行為です。オーバードーズは、単なる「悪い飲み方」ではなく、専門的な介入や治療が必要な「状態」であると認識することが重要です。

なぜオーバードーズをしてしまうのか

人がオーバードーズに至る背景には、薬が持つ薬理学的な特性と、個人の心理的な問題が複雑に絡み合っています。主な原因として、「依存と耐性の形成」と「精神的なつらさ」の2つの側面が挙げられます。

薬への依存と耐性の形成

睡眠導入剤、特にベンゾジアゼピン系の薬を長期間使用していると、「耐性」と「依存」という2つの問題が生じやすくなります。これらがオーバードーズの引き金となる悪循環の始まりです。

- 耐性(Tolerance):

耐性とは、薬を繰り返し使用することで、体がその薬の作用に慣れてしまい、以前と同じ量では効果が得られなくなる現象を指します。「最初は1錠でぐっすり眠れたのに、最近は同じ量では寝つきが悪くなった」と感じるのがその典型です。効果が薄れたと感じた本人は、元の効果を得ようとして、自己判断で薬の量を増やしてしまいがちです。これが、オーバードーズへの第一歩となります。 - 依存(Dependence):

依存には、「精神的依存」と「身体的依存」の2種類があります。- 精神的依存: 「この薬がないと眠れない」「薬を飲まないと不安で仕方がない」といった、特定の薬に対して強い渇望感を抱く状態です。薬を飲むことが精神的な支えとなり、服用が習慣化してやめられなくなります。

- 身体的依存: 薬が体内にある状態が当たり前になり、薬の血中濃度が低下すると、不快な身体症状が現れる状態を指します。これを離脱症状(退薬症状)と呼びます。睡眠導入剤の場合、離脱症状として、かえって不眠が悪化する(反跳性不眠)、強い不安感、イライラ、頭痛、吐き気、手の震え、発汗などが現れることがあります。

このつらい離脱症状から逃れるために、本人は薬の服用をやめられなくなります。そして、耐性によって薬の量が増え、増えた量に体が慣れてさらに強い依存が形成される…という、「耐性→増量→依存強化→さらなる増量」という負のスパイラルに陥ってしまうのです。この状態は、もはや本人の意志の力だけでコントロールすることは極めて困難です。

精神的なつらさから逃れたいという心理

オーバードーズのもう一つの大きな要因は、耐えがたい精神的な苦痛から一時的にでも逃避したいという切実な心理です。

そもそも不眠症自体が、仕事や家庭のストレス、人間関係の悩み、将来への不安、抑うつ気分など、様々な精神的負担を背景に発症することが少なくありません。睡眠導入剤を服用すると、眠れるという直接的な効果だけでなく、一部の薬が持つ抗不安作用などによって、つらい気持ちが一時的に和らぐ感覚(多幸感と表現されることもある)を得られることがあります。

この「つらさが和らぐ感覚」を再び体験したい、あるいは、直面している問題や感情をシャットアウトしたいという一心で、オーバードーズに及んでしまうケースが多く見られます。特に、深刻な悩みを誰にも相談できずに一人で抱え込んでいる人にとって、薬は唯一の逃げ場所のように感じられてしまうのです。

しかし、薬によって得られる解放感はあくまで一時的なものです。薬の効果が切れれば、問題は何一つ解決しておらず、むしろオーバードからくる罪悪感や自己嫌悪、身体的な不調が加わり、さらに苦しい状況に追い込まれます。この悪循環を断ち切るためには、薬の問題だけでなく、その背景にある根本的な精神的つらさと向き合い、適切なサポートに繋がることが不可欠です。

オーバードーズによって起こる危険な症状

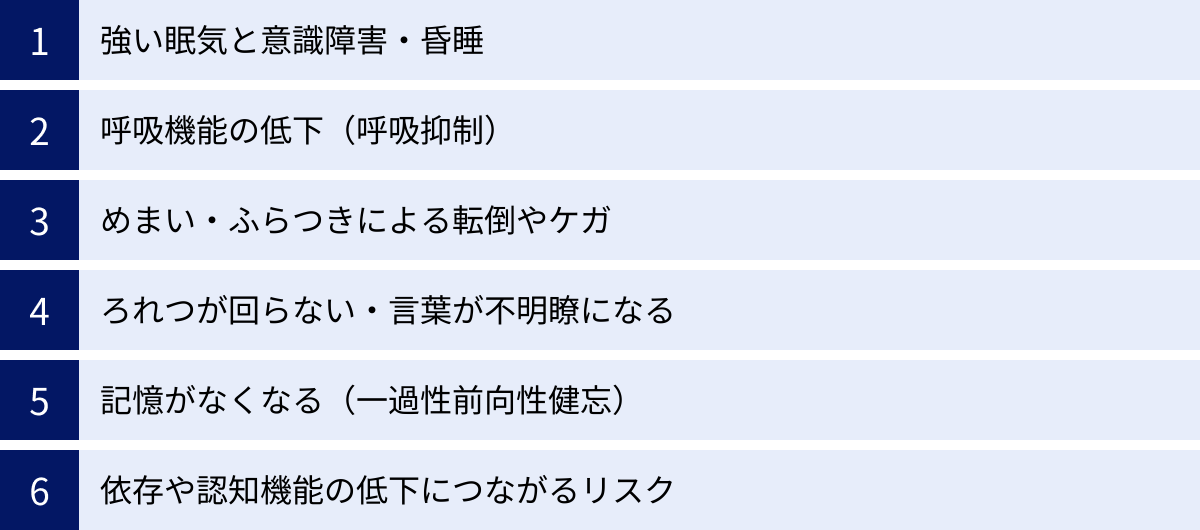

医師の指示を超えて睡眠導入剤を過剰に摂取すると、心身に様々な危険な症状が現れます。これらの症状は相互に関連しあい、時には命を脅かす事態に発展することもあります。ここでは、身体的な症状と、精神・記憶に現れる症状に分けて具体的に解説します。

身体にあらわれる症状

オーバードーズによる身体症状は、主に薬の「中枢神経抑制作用」が過剰に現れることによって引き起こされます。脳の働きが全体的に鈍くなることで、生命維持に必要な機能にまで影響が及ぶのです。

強い眠気と意識障害・昏睡

オーバードーズの最も代表的な症状が、コントロール不能な強い眠気と、それに続く意識レベルの低下です。

- 傾眠: 声をかけられたり、肩を叩かれたりといった軽い刺激で一旦は目を覚ますが、刺激がないとすぐにまた眠ってしまう状態。

- 昏迷: つねる、強く揺さぶるなどの強い刺激を与えないと覚醒しない状態。

- 昏睡: どのような強い刺激を与えても全く反応せず、覚醒しない最も危険な状態。

意識が朦朧としている、あるいは昏睡状態に陥ると、本人に危険を回避する能力は全くありません。例えば、睡眠中に嘔吐した場合、吐瀉物が気道に詰まって窒息死するリスクが非常に高まります。また、低体温や脱水症状、長時間同じ姿勢でいたことによる血行障害(コンパートメント症候群)や筋肉の壊死(横紋筋融解症)など、二次的な合併症を引き起こす危険性も深刻です。

呼吸機能の低下(呼吸抑制)

オーバードーズにおいて最も生命に危険が及ぶ症状が、呼吸抑制です。私たちの呼吸は、脳の延髄にある「呼吸中枢」によって無意識のうちにコントロールされています。睡眠導入剤を大量に摂取すると、この呼吸中枢の働きまでもが強く抑制されてしまうのです。

その結果、呼吸の回数が極端に少なくなる(徐呼吸)、一回ごとの呼吸が浅くなる、さらには呼吸が完全に停止してしまう(無呼吸)ことがあります。体内に十分な酸素が取り込まれなくなると、脳や心臓をはじめとする重要な臓器が深刻なダメージを受け、低酸素脳症による後遺症や、最悪の場合は死に至ります。特に、後述するアルコールとの同時摂取は、この呼吸抑制のリスクを劇的に高めるため、絶対に避けなければなりません。

めまい・ふらつきによる転倒やケガ

多くの睡眠導入剤、特にベンゾジアゼピン系の薬は、副作用として筋弛緩作用を持っています。適量であれば筋肉の緊張がほぐれてリラックス効果に繋がりますが、過剰に摂取するとこの作用が強く出すぎてしまい、体に力が入らなくなります。

その結果、強いめまいやふらつきが生じ、歩行が困難になります。夜中にトイレに行こうとして立ち上がった際に、足元がおぼつかずに転倒し、頭を強く打ったり、骨折したりする事故は後を絶ちません。特に高齢者の場合、大腿骨の骨折などが原因で寝たきり状態になってしまうケースも少なくなく、生活の質(QOL)を著しく低下させる大きな要因となります。

ろれつが回らない・言葉が不明瞭になる

オーバードーズによって脳の機能が低下すると、言葉をうまく発することができなくなる「構音障害」という症状が現れることがあります。これは、ろれつが回らない、話している内容が不明瞭になる、言葉がもつれるといった形で現れます。

本人は普通に話しているつもりでも、周囲から聞くと明らかに異常な話し方になっているため、家族や同居人がオーバードーズの兆候に気づくきっかけになることもあります。これは、脳が正常に機能していないという危険なサインです。

精神や記憶にあらわれる症状

オーバードーズは、身体機能だけでなく、人の精神活動や記憶にも深刻な影響を及ぼします。これらの症状は、社会生活上のトラブルや、長期的な認知機能の低下に繋がる可能性があります。

記憶がなくなる(一過性前向性健忘)

一過性前向性健忘(いっかせいぜんこうせいけんぼう)とは、薬を服用してから効果が切れるまでの間の出来事を、後になって全く思い出せない状態を指します。これは睡眠導入剤の副作用として知られていますが、オーバードーズによってそのリスクは格段に高まります。

この健忘状態にある間、本人は意識がないわけではなく、起きて何か行動していることがあります。例えば、無意識のうちに友人に支離滅裂な電話をかけたり、ネットショッピングで高額な買い物をしたり、冷蔵庫の中のものを食べ尽くしたりといった「夢遊病様症状」や「自動症」と呼ばれる異常行動をとってしまうことがあります。

本人はその間の記憶がすっぽりと抜け落ちているため、翌朝になって周囲から指摘されて初めて自分の行動を知り、大きなショックを受けたり、人間関係のトラブルに発展したりすることがあります。何より、火の不始末や車の運転など、命に関わる危険な行動をとってしまう可能性も否定できず、極めて危険な症状です。

依存や認知機能の低下につながるリスク

一度や二度のオーバードーズでも上記のような急性症状のリスクがありますが、オーバードーズを繰り返すことは、より深刻で長期的な問題へと繋がります。

前述の通り、オーバードーズは薬物への「依存」を急速に悪化させます。一度に大量の薬を摂取することで得られる強い作用を脳が記憶してしまい、さらに強い刺激を求めるようになります。やがて、薬なしではいられない「薬物使用障害」という精神疾患に至り、回復には専門的な治療と長い時間が必要となります。

さらに、長期的なベンゾジアゼピン系薬剤の乱用は、認知機能の低下に繋がる可能性が指摘されています。具体的には、集中力、注意力、記憶力、判断力、問題解決能力といった、日常生活や社会生活を営む上で不可欠な知的機能が全般的に低下するリスクです。オーバードーズを繰り返すことは、目先のつらさから逃れるための代償として、将来にわたる自身の能力を少しずつ削り取っていく行為に他ならないのです。

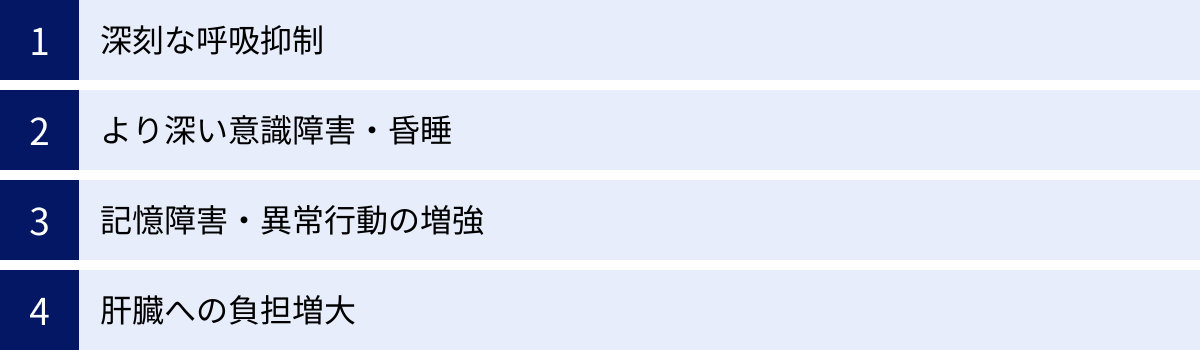

絶対に避けるべき危険な飲み方

睡眠導入剤のオーバードーズ単独でも非常に危険ですが、特定の物質と組み合わせることで、そのリスクは計り知れないほど増大します。ここでは、命に直結する最も危険な2つの飲み合わせについて、その理由とともに詳しく解説します。

アルコールとの同時摂取は命に関わる

睡眠導入剤とアルコール(お酒)を一緒に飲むことは、自殺行為にも等しい極めて危険な行為であり、絶対にやってはいけません。医療の現場でも、これは最も厳しく禁じられている組み合わせです。

その理由は、アルコールと睡眠導入剤が、共に「中枢神経抑制作用」を持つためです。脳の働きを鈍らせるという同じ方向性の作用を持つ物質を同時に体内に入れると、それぞれの作用が単純に足し算される(1+1=2)のではなく、互いの効果を爆発的に増強させてしまう「相乗効果」が生まれます。結果として、1+1が3にも4にもなるような、予測不能で危険な状態に陥るのです。

具体的には、以下のような命に関わるリスクが飛躍的に高まります。

- 深刻な呼吸抑制: 前述の通り、オーバードーズによる死亡原因として最も多いのが呼吸抑制です。アルコールはこの呼吸抑制作用を著しく強めます。呼吸が浅く、弱くなり、最終的には停止してしまうリスクが格段に高まります。

- より深い意識障害・昏睡: 脳の抑制が強まることで、意識レベルが急速に低下し、深い昏睡状態に陥りやすくなります。昏睡状態では嘔吐物による窒息のリスクも増大します。

- 記憶障害・異常行動の増強: 一過性前向性健忘や夢遊病様症状が、より強く、より長く現れるようになります。酩酊状態と薬の作用が相まって、何をしでかすか全く予測できない危険な状態になります。

- 肝臓への負担増大: アルコールと睡眠導入剤は、どちらも主に肝臓で分解(代謝)されます。これらを同時に摂取すると、肝臓は両方を分解しようとフル稼働状態になります。その結果、薬の分解が追いつかなくなり、薬の血中濃度が予期せず異常に高いレベルまで上昇し、作用が危険なほど増強されてしまうことがあります。

「寝酒をするとよく眠れる」という人もいますが、アルコールによる眠りは質が悪く、夜中に目が覚めやすくなる(中途覚醒)など、むしろ睡眠を妨げます。そこに睡眠導入剤を加えてしまうのは、問題を解決するどころか、命を危険に晒すだけの行為です。「寝酒+睡眠導入剤」は、いかなる理由があっても絶対に避けてください。

他の薬との併用による相互作用のリスク

危険な組み合わせはアルコールだけではありません。他の様々な医薬品との間にも、予期せぬ「相互作用」が生じる可能性があります。相互作用とは、複数の薬を併用した際に、それぞれの薬の効果が強まったり、弱まったり、あるいは予期せぬ副作用が現れたりすることです。

睡眠導入剤との併用で特に注意が必要な薬には、以下のようなものがあります。

- 他の中枢神経抑制薬:

- 他の睡眠導入剤、抗不安薬(精神安定剤): 作用が重複し、過度の鎮静、意識障害、ふらつきなどを引き起こします。

- 抗うつ薬、抗精神病薬: 種類によっては、眠気やふらつきを増強させることがあります。

- 抗ヒスタミン薬: 風邪薬、鼻炎薬、かゆみ止めなどに含まれる成分です。強い眠気を引き起こすため、睡眠導入剤と併用すると日中の活動に支障が出るほどの眠気に襲われることがあります。

- 薬の代謝に影響を与える薬:

- 一部の抗真菌薬(水虫やカンジダの治療薬など)、抗菌薬(抗生物質): これらの一部には、肝臓における薬の代謝酵素(特にCYP3A4という種類)の働きを阻害する作用があります。睡眠導入剤の多くがこの酵素で分解されるため、これらの薬と併用すると、睡眠導入剤の分解が遅れ、血中濃度が異常に上昇し、作用が強く出すぎてしまう危険があります。

- グレープフルーツジュース: 医薬品ではありませんが、グレープフルーツに含まれる成分も同様に肝臓の代謝酵素(CYP3A4)を阻害することが知られています。特定の睡眠導入剤を服用している期間は、グレープフルーツ(ジュースも含む)の摂取は避けるべきです。

これらの相互作用を防ぐために最も重要なことは、医師や薬剤師に、現在服用しているすべての薬(市販薬やサプリメントを含む)を正確に伝えることです。複数の医療機関を受診している場合は、「お薬手帳」を必ず持参し、一元的に服薬情報を管理することが、ご自身の安全を守る上で不可欠です。自己判断で他の薬を併用することは絶対にやめましょう。

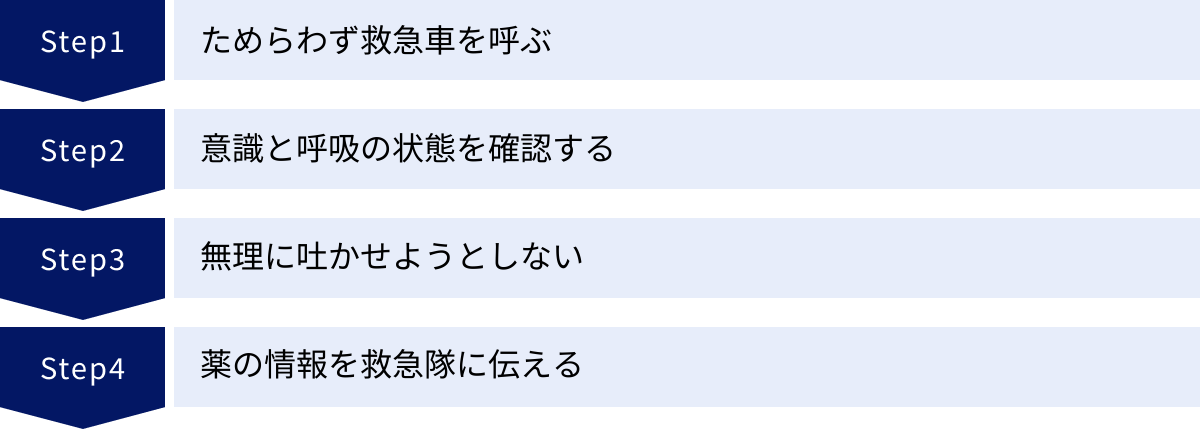

もしオーバードーズが起きたら?緊急時の対処法

自分自身や、家族、友人など身近な人が睡眠導入剤をオーバードーズしてしまったかもしれない。そんな緊急事態に遭遇した時、冷静に行動できるかどうかで、その後の経過が大きく変わる可能性があります。ここでは、命を救うために最優先すべきことと、周囲の人ができる応急処置について解説します。

最優先すべきは救急車を呼ぶこと

オーバードーズが疑われる状況に遭遇した場合、ためらうことなく、直ちに119番通報して救急車を呼ぶことが最優先です。

「少し様子を見よう」「寝ているだけかもしれない」「救急車を呼ぶのは大げさではないか」といった迷いは、命取りになりかねません。意識レベルや呼吸状態は、ほんのわずかな時間で急激に悪化することがあります。特に、以下のいずれかのサインが見られる場合は、一刻の猶予もありません。

- 呼びかけに反応しない、または反応が鈍い

- 呼吸が浅い、遅い、または止まっているように見える

- いびきが異常に大きい、または途中で途切れる(舌が喉に落ち込んでいるサイン)

- 唇や指先の色が紫色になっている(チアノーゼ)

- 体が冷たくなっている

オーバードーズをした本人が「大丈夫だ」「放っておいてくれ」と言ったとしても、薬の影響で正常な判断ができていない可能性が非常に高いです。その言葉を鵜呑みにしてはいけません。

救急車を呼ぶことに心理的な抵抗を感じる(世間体が気になる、後で本人に責められるかもしれない、など)気持ちも分かります。しかし、目の前にあるのは、一刻を争う命の危機です。どんなことよりも人命を最優先するという強い意志を持って行動してください。

判断に迷う場合は、救急車を呼ぶべきか相談できる「#7119」(救急安心センター事業)に電話するのも一つの方法です。医師や看護師が状況を聞き取り、緊急性を判断してくれます。(※このサービスは一部地域で実施されています。対象地域外の場合は、直接119番に通報してください)

周囲の人ができる応急処置

救急隊が到着するまでの数分間、周囲の人ができる適切な応急処置があります。ただし、パニックにならず、安全を確保しながら行うことが大前提です。

意識の状態を確認する

まず、本人の反応を確認します。

「〇〇さん、わかりますか?」と、耳元で大きな声で呼びかけます。反応がなければ、肩を優しく、しかしはっきりと叩いて刺激を与えます。それでも反応がない場合は、意識がないと判断します。

次に、呼吸を確認します。胸や腹部が上下に動いているかを目で見て、耳を口元に近づけて呼吸音を聞き、頬で息の流れを感じます(見て、聞いて、感じて)。10秒間確認しても呼吸が感じられない、あるいは死戦期呼吸(しゃくりあげるような、途切れ途切れの不規則な呼吸)が見られる場合は、心停止の可能性が高いと判断し、すぐに119番通報のオペレーターにその旨を伝え、指示に従って胸骨圧迫(心臓マッサージ)を開始してください。

無理に吐かせようとしない

素人判断で、無理やり口に指を入れるなどして吐かせることは絶対にしないでください。これは、善意からくる行動であっても、非常に危険な行為です。

意識が朦朧としている状態で無理に吐かせようとすると、嘔吐物が食道ではなく気管に入ってしまう「誤嚥(ごえん)」を引き起こす危険性が極めて高いです。誤嚥した吐瀉物が肺に入ると、重篤な肺炎(誤嚥性肺炎)や窒息の原因となり、かえって命を危険に晒すことになります。胃洗浄などの処置は、医療機関で専門家が気道を確保した上で行うものです。

もし、本人が自ら嘔吐してしまった場合は、窒息を防ぐために体を横向きに寝かせましょう(回復体位)。これにより、嘔吐物が口から自然に流れ出し、気道に流れ込むのを防ぐことができます。

飲んだ薬の種類・量・時間を救急隊に伝える

救急隊が到着したら、できるだけ正確な情報を伝えることが、その後の迅速で的確な治療に繋がります。以下の情報を伝えられるように、あらかじめ準備しておきましょう。

- 何を飲んだか: 飲んだと思われる薬の包装(PTPシート)、瓶、袋など。お薬手帳や処方内容がわかるものがあれば、それが最も確実です。

- どれくらいの量を飲んだか: 「〇〇錠のシートが空になっていた」「残りがこれだけだった」など、わかる範囲で構いません。

- いつ飲んだか: 「〇時間くらい前だと思う」など、おおよその時間。

- アルコールや他の薬を飲んでいないか: 正確な治療方針を決める上で非常に重要な情報です。

- 本人の情報: 年齢、持病、かかりつけの医療機関など。

これらの物証(薬のシートなど)は、必ず救急隊に渡し、病院まで持っていってもらうようにしてください。成分を特定する上で、何よりの証拠となります。

オーバードーズを繰り返さないための対策

緊急事態を乗り越えた後、本当に大切なのは「なぜオーバードーズに至ってしまったのか」という根本的な原因と向き合い、二度と繰り返さないための対策を講じることです。これには、本人の努力だけでなく、医療者や周囲のサポートが不可欠です。

睡眠導入剤を正しく安全に服用する

まず基本となるのは、処方された薬を「敵」ではなく「治療のためのパートナー」として捉え直し、ルールを守って正しく付き合うことです。オーバードーズに至ってしまった背景には、薬への誤解や不適切な使用習慣がある場合が少なくありません。

医師・薬剤師に指示された用法・用量を厳守する

医師が処方する薬の量や回数は、その人の症状や状態に合わせて、最大の治療効果と最小の副作用が得られるように、慎重に調整されています。これを自己判断で変えることは、治療のバランスを崩し、危険を招くだけです。特に、「効き目が弱いから」といって安易に量を増やす行為は、耐性と依存を形成する典型的なパターンであり、オーバードーズへの入り口となります。決められた量を必ず守りましょう。

自己判断で薬の量を調整しない

量を増やすだけでなく、「調子が良いから」と自己判断で急に薬をやめたり、量を減らしたりすることも危険です。特にベンゾジアゼピン系の薬を長期間服用していた場合、急な中断は強い離脱症状(反跳性不眠、不安、焦燥感など)を引き起こし、その苦しさから再び薬に頼らざるを得なくなることがあります。薬の調整は、必ず医師と相談しながら、計画的に少しずつ行う必要があります。薬の効果や副作用について不安や疑問がある場合は、我慢せずに次の診察で正直に医師に伝え、相談することが重要です。

就寝の直前に服用する

睡眠導入剤は、服用後すみやかに効果が現れるように設計されています。そのため、服用するタイミングは「床に入って、あとはもう眠るだけ」という就寝の直前が原則です。これを「ベッドサイドイン」と呼びます。

よくある間違いは、服用してから歯を磨いたり、メールをチェックしたり、何か他の作業をしてしまうことです。薬が効き始めているのに起きていると、ふらついて転倒するリスクが高まるだけでなく、服用後の記憶がなくなる「一過性前向性健忘」や異常行動を引き起こす原因にもなります。薬を飲んだら、すぐに電気を消して横になりましょう。

根本的な不眠の原因と向き合う

睡眠導入剤は、あくまでつらい不眠症状を一時的に緩和するための「対症療法」です。オーバードーズを繰り返し、薬に依存してしまう状況から抜け出すためには、薬だけに頼るのではなく、不眠を引き起こしている根本的な原因に目を向け、それを取り除く努力を並行して行うことが不可欠です。

生活習慣を改善する

質の良い睡眠を取り戻すためには、日中の過ごし方や睡眠環境を見直す「睡眠衛生」が非常に重要です。薬物治療と並行して、以下のような生活習慣を心がけてみましょう。

- 起床・就寝時間を一定にする: 休日でも、普段と大きく生活リズムを崩さないようにしましょう。体内時計が整いやすくなります。

- 朝日を浴びる: 朝の光は、体内時計をリセットし、夜の自然な眠りを促すメラトニンの分泌を助けます。

- 日中に適度な運動をする: ウォーキングなどの有酸素運動は、寝つきを良くし、深い睡眠を増やします。ただし、就寝直前の激しい運動は逆効果です。

- 寝室の環境を整える: 寝室は「静かで、暗く、涼しい」状態が理想です。遮光カーテンを利用したり、耳栓やアイマスクを使ったりするのも有効です。

- 就寝前の刺激物を避ける: 就寝4時間前からのカフェイン、就寝1時間前からの喫煙は避けましょう。アルコール(寝酒)も睡眠の質を低下させるためNGです。

- ベッドは眠るためだけの場所にする: ベッドの上でスマートフォンを操作したり、仕事や食事をしたりすると、脳が「ベッド=活動する場所」と認識してしまいます。眠くなってからベッドに入るようにしましょう。

ストレスとの付き合い方を見つける

不眠やオーバードーズの背景には、多くの場合、対処しきれないほどのストレスが存在します。自分なりのストレス解消法(ストレスコーピング)を見つけ、上手に発散することが、心の健康と良い睡眠に繋がります。

- リラクゼーション法を試す: 深呼吸、漸進的筋弛緩法、ヨガ、瞑想(マインドフルネス)などは、心身の緊張を和らげるのに効果的です。

- 趣味や好きなことに没頭する: 読書、音楽鑑賞、映画、散歩など、何でも構いません。「楽しい」「心地よい」と感じる時間を作りましょう。

- 思考のクセを見直す: 不眠に対する認知行動療法(CBT-I)は、薬物療法と同等以上の効果が認められている心理療法です。「眠れないと大変なことになる」といった睡眠に関する誤った思い込みや考え方のクセを修正し、適切な睡眠習慣を身につけることを目指します。

ひとりで抱え込まず専門家を頼る

オーバードーズや薬物依存は、「意志が弱いから」という個人の性格の問題では決してありません。専門的な治療とサポートが必要な「病気」です。

一人で問題を抱え込み、自己流で解決しようとすると、かえって状況を悪化させてしまうことがほとんどです。つらい気持ち、薬をやめられない苦しみ、将来への不安など、すべてを専門家に打ち明けることが、回復への最も確実な一歩です。

精神科や心療内科の医師は、薬物治療の調整だけでなく、背景にある精神的な問題に対するカウンセリングや心理療法も提供してくれます。また、地域の精神保健福祉センターや依存症の専門医療機関など、相談できる場所は数多く存在します。次の章で紹介する公的な窓口も、その第一歩として活用できます。あなたを支え、助けてくれる専門家は必ずいます。どうか、一人で悩み続けないでください。

悩みや不安を相談できる公的な窓口

つらい気持ちや死にたいほどの悩みを抱えている時、薬に頼りたくなってしまう時、誰かに話を聞いてもらうだけで、心が少し軽くなることがあります。オーバードーズを繰り返してしまう背景にある苦しみを、一人で抱え込む必要はありません。日本には、無料で、匿名でも相談できる公的な窓口がいくつもあります。ここでは、その代表的な相談先を紹介します。

(※各窓口の情報は記事執筆時点のものです。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。)

いのちの電話

一般社団法人日本いのちの電話連盟が運営する、歴史ある電話相談窓口です。特定の悩みや問題に限定せず、孤独や危機的な状況にある人々からのあらゆる相談を受け付けています。訓練を受けたボランティアの相談員が、あなたの気持ちに寄り添いながら、じっくりと話を聞いてくれます。

- 特徴: 匿名で相談可能。名前を名乗る必要はありません。秘密は厳守されます。

- 相談方法:

- 電話相談: ナビダイヤル 0570-783-556(毎日 午前10時~午後10時)

- フリーダイヤル: 0120-783-556(毎日 午後4時~午後9時、毎月10日は午前8時~翌朝午前8時)

- 参照: 一般社団法人日本いのちの電話連盟 公式サイト

よりそいホットライン

一般社団法人 社会的包摂サポートセンターが運営しており、国(厚生労働省)の補助事業として実施されています。どんなひとの、どんな悩みにも「よりそって」一緒に解決する方法を探してくれる窓口です。暮らしの困りごと、人間関係の悩み、外国語での相談など、幅広く対応しています。

- 特徴: 24時間365日、通話料無料で相談できます。電話だけでなく、SNSやチャットでの相談も可能です。

- 相談方法:

- 電話相談: 0120-279-338(「ツナグ・ササエル」と覚えます)

- FAX・手紙、SNS相談なども公式サイトから利用できます。

- 参照: 一般社団法人 社会的包摂サポートセンター よりそいホットライン 公式サイト

こころの健康相談統一ダイヤル

厚生労働省が支援し、各都道府県・指定都市が実施している公的な心の相談窓口です。電話をかけると、お住まいの地域の公的な相談機関(精神保健福祉センターなど)に自動的につながります。心の病気や不調、ストレス、依存症の問題など、専門的な相談に対応してくれます。

- 特徴: 全国の公的な専門機関に繋がる統一ダイヤル。平日昼間の開設時間が中心ですが、地域によっては夜間・土日も対応しています。

- 相談方法:

- 電話相談: 0570-064-556(「まもろうよ こころ」と覚えます)

- 参照: 厚生労働省「こころの健康相談統一ダイヤルについて」

精神保健福祉センター

各都道府県・指定都市に必ず設置されている、心の健康や精神科医療に関する中核的な役割を担う専門機関です。医師、保健師、精神保健福祉士、臨床心理技術者などの専門職が在籍しており、より専門的で具体的な相談が可能です。

- 特徴: 本人からの相談だけでなく、家族や関係者からの相談も受け付けています。アルコールや薬物などの依存症に関する専門相談や、デイケアなどのリハビリテーションプログラムを実施している場合もあります。

- 相談方法: 各センターによって異なります。お住まいの「(地域名) 精神保健福祉センター」で検索し、公式サイトから電話番号や相談方法を確認してください。面接相談(予約制)も可能です。

これらの窓口は、あなたを非難したり、追い詰めたりする場所ではありません。あなたの苦しみを受け止め、共に考え、次の一歩を踏み出すためのサポートをしてくれる場所です。つらい時は、どうか一人で耐えようとせず、これらの窓口にアクセスしてみてください。 話すことで、きっと何かが変わるはずです。