「夜ぐっすり眠りたい」という切実な思いから睡眠薬を服用したものの、翌朝になっても眠気やだるさが抜けず、かえって日中の活動に支障が出てしまう。そんな「睡眠薬が効きすぎる」という悩みは、不眠に苦しむ多くの方にとって深刻な問題です。

睡眠薬は、正しく使えばつらい不眠症状を和らげる非常に有効な治療法ですが、その効果が過剰に現れると、日常生活にさまざまな影響を及ぼしかねません。持ち越した眠気による集中力の低下、ふらつきによる転倒のリスク、さらには記憶が曖昧になるといった症状は、決して軽視できるものではありません。

この記事では、睡眠薬が効きすぎるとはどういう状態なのか、その具体的な症状から、考えられる主な原因、そして今すぐできる対処法から根本的な対策までを網羅的に解説します。また、睡眠薬の種類による作用時間の違いや、副作用を抑えて効果を最大限に引き出すための正しい飲み方についても詳しく掘り下げていきます。

睡眠薬が効きすぎると感じるのは、決して珍しいことではありません。そして、それはよりご自身の体質やライフスタイルに合った治療法を見直すための重要なサインでもあります。この記事を通じて、睡眠薬との上手な付き合い方を学び、質の高い睡眠とすっきりとした目覚めを取り戻すための一歩を踏み出しましょう。

目次

睡眠薬が効きすぎるとはどういう状態?具体的な症状を解説

睡眠薬を服用した際に「効きすぎている」と感じる状態は、単に「よく眠れた」というポジティブな感覚とは一線を画します。本来、睡眠薬の効果は夜間の睡眠をサポートし、翌朝にはすっきりと目覚められることが理想です。しかし、薬の効果が必要以上に強く現れたり、翌日まで持ち越してしまったりすると、心身にさまざまな不調となって現れます。ここでは、睡眠薬が効きすぎているサインとして代表的な症状を詳しく解説します。これらの症状に心当たりがある場合は、薬の作用が過剰になっている可能性を考える必要があります。

翌朝まで眠気やだるさが続く(持ち越し効果)

睡眠薬が効きすぎる症状として最も代表的なのが、「持ち越し効果(ハングオーバー)」です。これは、服用した睡眠薬の作用が翌朝、あるいは日中まで続いてしまう現象を指します。

具体的には、以下のような症状が現れます。

- 朝、決まった時間に起きるのが非常につらい

- 目覚めても頭がぼーっとして、はっきりしない

- 体全体が重く、だるさを感じる

- 日中も強い眠気に襲われる

この持ち越し効果が起こる主なメカニズムは、服用した薬の成分が、体内で十分に分解・排泄されず、翌朝になっても血中に残っているためです。睡眠薬には、体内で効果を発揮する時間に違いがあり、これを「作用時間」と呼びます。作用時間が長いタイプの薬を服用した場合や、薬を分解する肝臓や排泄する腎臓の機能が低下している場合に、持ち越し効果は起こりやすくなります。

例えば、夜11時に薬を服用し、翌朝7時に起きるという8時間の睡眠をとったとします。この時、服用した薬の作用時間が8時間以上続くタイプのものであれば、起床時間になっても薬の効果が残っている可能性が高く、結果として眠気やだるさを感じることになります。

持ち越し効果は、単に「寝起きが悪い」という問題に留まりません。後述する集中力の低下やふらつきにも繋がり、日常生活におけるパフォーマンスの低下や思わぬ事故の原因となるため、軽視できない症状です。もし、睡眠薬を飲み始めてから、以前よりも朝の目覚めが悪くなった、日中の眠気が強くなったと感じる場合は、持ち越し効果を疑ってみる必要があります。

ふらつきやめまい、転倒のリスク

睡眠薬、特にベンゾジアゼピン系と呼ばれる種類の薬には、催眠作用だけでなく「筋弛緩作用」があります。これは筋肉の緊張を和らげる作用のことで、不安や緊張が強いタイプの不眠には効果的ですが、この作用が過剰に現れると、ふらつきやめまいの原因となります。

特に注意が必要なのは、以下のような場面です。

- 夜中にトイレなどで目が覚め、起き上がって歩こうとした時

- 朝、ベッドから起き上がった直後

睡眠中は意識がないため問題になりにくいですが、夜中に目が覚めて歩き出そうとした瞬間に、足に力が入らずふらついて転倒してしまうケースは少なくありません。また、朝方も薬の効果が残っていると、寝ぼけた状態で立ち上がった際にバランスを崩しやすくなります。

高齢者の場合、この転倒リスクは特に深刻です。 転倒によって骨折(特に大腿骨頸部骨折など)をしてしまうと、それがきっかけで寝たきりになってしまう可能性も否定できません。加齢に伴い、薬の分解・排泄能力が低下し、筋力も衰えてくるため、若い人と同じ量の薬でも筋弛緩作用が強く現れやすい傾向があります。

「最近、夜中に起きた時や朝方に足元がおぼつかない感じがする」という自覚がある場合、それは睡眠薬の筋弛緩作用が効きすぎているサインかもしれません。この症状は、重大な事故に繋がる危険性をはらんでいるため、決して放置せず、早急な対策が求められます。

日中の集中力や判断力の低下

持ち越し効果は、身体的なだるさだけでなく、認知機能にも影響を及ぼします。 脳の活動が薬によって抑制された状態が日中まで続くと、集中力や注意力、判断力といった、いわゆる「頭のキレ」が鈍ってしまいます。

具体的には、以下のような問題が生じることがあります。

- 仕事や勉強の内容が頭に入ってこない

- 会議中に話の要点を掴めない、あるいは眠気で意識が途切れる

- 単純な計算ミスやケアレスミスが増える

- 物事の段取りを考えたり、とっさの判断を下したりすることが難しくなる

これらの認知機能の低下は、社会生活を送る上で大きなハンディキャップとなり得ます。デスクワークでは生産性の低下に直結しますし、機械の操作や車の運転など、少しの気の緩みが大事故に繋がるような作業を行う場合は、極めて危険です。

実際に、睡眠薬の持ち越し効果がある状態での運転は、飲酒運転と同等かそれ以上に危険であるという研究報告もあります。自分では「少し眠いだけ」と思っていても、実際には危険を察知する能力や、とっさの回避行動をとるための反応速度が著しく低下している可能性があります。

睡眠薬を服用し始めてから、「日中のパフォーマンスが落ちた」「仕事でミスが増えた」と感じる場合は、薬が効きすぎている可能性を疑うべきです。これは、薬が睡眠を助けるという本来の目的を超えて、日中の活動にまで悪影響を及ぼしている危険なサインと言えるでしょう。

もの忘れ(前向性健忘)

睡眠薬の副作用として、特に注意が必要なものに「前向性健忘(ぜんこうせいけんぼう)」があります。これは、薬を服用した後の出来事を、後から思い出せなくなる症状です。過去の記憶がなくなる「逆行性健忘」とは異なり、新しい情報を記憶として定着させることができなくなる状態を指します。

例えば、以下のようなケースが考えられます。

- 夜10時に薬を飲み、その後、家族と30分ほど会話をしたり、友人に電話をかけたりした。しかし翌朝、その会話や電話の内容を全く覚えていない。

- 寝る前に薬を飲んだ後、無意識のうちに冷蔵庫の中のものを食べていたが、翌朝その記憶がない(食べた形跡だけが残っている)。

この前向性健忘は、特に効果の切れ味が鋭い「超短時間作用型」と呼ばれるタイプの睡眠薬で起こりやすいとされています。薬を飲んだ後、すぐに就寝すれば問題になることは少ないですが、服用後にテレビを見たり、仕事を続けたり、誰かとコミュニケーションをとったりすると、その間の記憶がすっぽりと抜け落ちてしまうことがあるのです。

この症状の恐ろしい点は、本人に自覚がないまま、不適切な行動をとってしまう可能性があることです。記憶のない間に重要な約束をしてしまったり、不適切な内容のメールを送ってしまったり、ネットで高額な買い物をしてしまったりといったトラブルに発展するケースも報告されています。

もし家族などから「昨日、薬を飲んだ後におかしなことを言っていたよ」と指摘されたり、自分でも「薬を飲んでから寝るまでの記憶が曖昧だ」と感じたりすることがあれば、それは前向性健忘のサインです。この症状が現れた場合は、薬の種類や飲み方について、速やかに医師と相談する必要があります。

これらの症状は、睡眠薬が「効きすぎている」ことを示す重要な警告です。放置すれば日常生活に支障をきたすだけでなく、重大な事故に繋がる可能性もあります。次の章では、なぜこのような「効きすぎ」が起こるのか、その原因について詳しく見ていきましょう。

睡眠薬が効きすぎてしまう主な原因

睡眠薬が効きすぎてしまう背景には、薬そのものの特性だけでなく、服用する側の体質や生活習慣、他の薬との兼ね合いなど、さまざまな要因が複雑に関わっています。原因を正しく理解することは、適切な対策を講じるための第一歩です。ここでは、睡眠薬が過剰に作用してしまう主な原因について、4つの観点から詳しく解説します。

薬の作用時間が体質や睡眠時間に合っていない

睡眠薬には、その効果が持続する時間によって、いくつかの種類に分けられます。この効果の持続時間を示す指標の一つに「血中濃度半減期」があります。これは、体内に吸収された薬の血中濃度が、最も高くなった時から半分に減少するまでにかかる時間のことです。この半減期が短いほど薬の切れ味が良く、長いほど効果が長く持続する傾向にあります。

- 超短時間作用型: 半減期が2~4時間程度

- 短時間作用型: 半減期が6~10時間程度

- 中時間作用型: 半減期が20~30時間程度

- 長時間作用型: 半減期が30時間以上

睡眠薬が効きすぎてしまう最も一般的な原因の一つが、ご自身の必要な睡眠時間に対して、作用時間が長すぎる薬を服用しているケースです。例えば、普段の睡眠時間が5~6時間程度の人が、半減期が20時間以上ある「中時間作用型」の薬を服用したとします。この場合、朝目が覚める時間になっても、薬の成分が体内にまだ高濃度で残っているため、強い眠気やだるさといった「持ち越し効果」が現れやすくなります。

また、薬の作用の仕方は、個人の体質、特に薬を分解する酵素の活性度によっても大きく異なります。同じ薬、同じ量を服用しても、薬の分解が速い人(代謝が速い人)と、分解が遅い人(代謝が遅い人)とでは、効果の強さや持続時間が全く違ってきます。ご自身の体質的に薬の分解が遅いにもかかわらず、標準的な作用時間の薬を服用していると、結果的に薬が効きすぎると感じることがあります。

不眠のタイプによっても、適した薬の作用時間は異なります。寝つきが悪い「入眠障害」が主体の場合は、速やかに効果が現れて翌朝には残らない超短時間作用型が適していることが多いです。一方で、夜中に何度も目が覚める「中途覚醒」や、朝早く目が覚めてしまう「早朝覚醒」に悩んでいる場合は、ある程度作用時間が長い短時間作用型や中時間作用型が必要になることもあります。

ご自身の不眠のタイプ、生活上必要な睡眠時間、そして個人の体質。この3つのバランスが崩れた時に、「効きすぎ」という問題が生じやすくなるのです。

処方された薬の量が多い

薬の効果は、当然ながらその用量に比例します。処方された薬の量が、その人にとって多すぎる場合、作用が過剰に現れるのは自然なことです。

睡眠薬の用量は、年齢、体重、性別、肝臓や腎臓の機能、不眠の重症度などを考慮して、医師が個別に判断します。しかし、最適な用量には個人差が非常に大きいため、最初に処方された量が必ずしもベストとは限りません。特に、初めて睡眠薬を服用する場合や、体質的に薬に敏感な人の場合、標準的な用量でも効きすぎることがあります。

また、最初は適切な用量であったとしても、その後の状況の変化によって、量が多く感じられるようになることもあります。例えば、

- 不眠の原因となっていたストレスが軽減された

- 生活習慣の改善によって、自力で眠れる力が回復してきた

- 加齢によって薬の代謝能力が落ちてきた

このような場合、以前と同じ量の薬を飲み続けると、効果が過剰になり、「効きすぎ」と感じるようになるのです。

「最近、薬を飲むとぐっすり眠れるけれど、翌日のだるさがひどい」「半分にしたらちょうど良い気がする」といった感覚がある場合は、現在の用量が多すぎるサインかもしれません。ただし、後述するように、自己判断で薬の量を調整するのは非常に危険です。必ず医師に相談し、現在の状態を正確に伝えた上で、適切な用量に見直してもらうことが重要です。

加齢や肝機能・腎機能の低下で薬が分解されにくい

服用した薬は、主に肝臓で分解(代謝)され、腎臓から尿として体外へ排泄されます。この肝臓と腎臓の機能は、薬の効果の持続時間や強さを決める上で極めて重要な役割を担っています。

加齢は、この肝機能・腎機能を低下させる最も大きな要因の一つです。 年を重ねるにつれて、肝臓の血流量や酵素活性が低下し、腎臓のろ過機能も衰えてきます。その結果、若い頃と同じ量の薬を服用しても、薬の分解・排泄に時間がかかるようになり、薬が体内に長く、そして濃く留まることになります。これが、高齢者で睡眠薬の持ち越し効果やふらつきといった副作用が起こりやすい大きな理由です。

そのため、高齢者に対して睡眠薬を処方する際は、成人の半量以下の低用量から開始するのが世界的な原則とされています。もし、長年同じ睡眠薬を同じ量で飲み続けている方が、最近になって効きすぎを感じるようになった場合、それは加齢による身体の変化が原因である可能性が高いと考えられます。

また、加齢だけでなく、肝炎や肝硬変、腎不全といった肝臓や腎臓に持病がある場合も同様に注意が必要です。これらの疾患があると、薬の代謝・排泄能力が著しく低下しているため、ごく少量の薬でも強く効きすぎたり、重篤な副作用が現れたりするリスクが高まります。持病がある場合は、必ずそのことを医師に伝え、薬の選択や用量について慎重に検討してもらう必要があります。

アルコールや他の薬と一緒に服用している

睡眠薬とアルコール(お酒)の併用は、最も危険な行為の一つであり、絶対に避けなければなりません。 アルコールも睡眠薬も、中枢神経系(脳の働き)を抑制する作用を持っています。この二つを同時に摂取すると、互いの作用を異常に強め合い(相乗効果)、予測できないほど強く効きすぎてしまうことがあります。

アルコールと睡眠薬を併用した場合、以下のような非常に危険な状態に陥る可能性があります。

- 極度のふらつき、記憶障害(前向性健忘)

- 呼吸抑制(呼吸が浅く、遅くなる)

- 血圧の異常な低下

- 最悪の場合、昏睡状態に陥り、命に関わることもある

「寝つきを良くするために寝酒をしている」という人もいますが、アルコールは眠りを浅くし、夜中に目が覚めやすくなる原因にもなります。そこに睡眠薬を重ねることは、不眠の根本解決にならないばかりか、深刻な健康被害を引き起こすリスクしかありません。

また、アルコールだけでなく、他の薬との飲み合わせ(相互作用)によっても、睡眠薬が効きすぎることがあります。例えば、以下のような薬は睡眠薬の作用を強める可能性があるため、注意が必要です。

- 一部の抗うつ薬、抗不安薬、精神安定薬

- 抗ヒスタミン薬(アレルギーの薬、市販の風邪薬や鼻炎薬に多く含まれる)

- 一部の抗真菌薬(水虫の薬など)や抗生物質

複数の診療科にかかっている場合や、市販薬を服用している場合は、それぞれの医師や薬剤師に、現在服用しているすべての薬を正確に伝えることが不可欠です。お薬手帳を活用し、一元的に服薬情報を管理することが、危険な相互作用を防ぐための重要な鍵となります。

これらの原因を理解することで、ご自身の「効きすぎ」がなぜ起きているのか、そのヒントが見えてくるはずです。原因がわかれば、次にとるべき対策も明確になります。

睡眠薬が効きすぎたと感じた時にすぐできる対処法

睡眠薬が効きすぎて、翌朝になっても強い眠気やだるさが抜けない。そんなつらい状況に陥った時、少しでも早く心身を覚醒させ、日中の活動に備えたいと思うのは当然です。ここでは、睡眠薬の持ち越し効果を感じた際に、ご自身ですぐに試せる応急処置的な対処法をいくつかご紹介します。ただし、これらはあくまで一時的な対策であり、根本的な解決ではないことを念頭に置いて実践してください。

朝日を浴びて体内時計をリセットする

私たちの体には、約24時間周期で心身のリズムを刻む「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。この体内時計は、睡眠と覚醒のサイクルをコントロールする上で非常に重要な役割を果たしています。睡眠薬の持ち越し効果で頭がぼーっとしている時は、この体内時計のリズムが乱れている状態です。

この乱れたリズムをリセットする最も強力なスイッチが「光」、特に「朝日」です。朝の光を網膜で感じると、脳の松果体から分泌される睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌が抑制されます。同時に、覚醒を促し、精神を安定させる神経伝達物質「セロトニン」の分泌が活発になります。これにより、脳は「朝が来た」と認識し、身体を覚醒モードへと切り替えるのです。

具体的な方法としては、以下のようなものが挙げられます。

- 目が覚めたら、まずカーテンを開けて部屋に太陽の光を取り込む。

- ベランダや庭に出て、直接朝日を5分~15分程度浴びる。

- 可能であれば、近所を軽く散歩する。

曇りや雨の日でも、屋外の光は室内の照明よりもはるかに強いため、十分に効果が期待できます。ポイントは、目覚めたらできるだけ早い時間帯に行うことです。朝日を浴びることで、眠気やだるさが和らぐだけでなく、その日の夜の寝つきを良くする効果も期待できます。睡眠薬の持ち越しを感じた朝は、意識的に光を浴びる習慣を取り入れてみましょう。

カフェインを摂取して眠気を覚ます

眠気覚ましの定番として知られる「カフェイン」は、睡眠薬の持ち越し効果による眠気に対しても有効な場合があります。カフェインには、脳内で眠気を引き起こす物質「アデノシン」の働きをブロックし、中枢神経を興奮させて覚醒レベルを高める作用があります。

カフェインは以下のような飲み物や食品に多く含まれています。

- コーヒー

- 緑茶、玉露

- 紅茶、ウーロン茶

- エナジードリンク

- 高カカオチョコレート

朝、コーヒーや緑茶を一杯飲むことで、頭がシャキッとして眠気が和らぐのを感じられるでしょう。ただし、カフェインの摂取にはいくつかの注意点があります。

- 効果と感受性には個人差が大きい: カフェインが効きやすい人もいれば、あまり効かない人もいます。

- 過剰摂取のリスク: 飲み過ぎると、頭痛、動悸、吐き気、胃の不快感などの副作用が現れることがあります。

- 効果が切れた後の反動: カフェインの効果は数時間で切れるため、その後にかえって強い疲労感や眠気を感じることがあります。

- 午後の摂取は夜の睡眠に影響: カフェインの覚醒作用は長く続くため、午後3時以降に摂取すると、その日の夜の寝つきが悪くなる可能性があります。持ち越し効果による日中の眠気対策としてカフェインを利用する場合は、午前中に留めておくのが賢明です。

あくまで応急処置として、適切な量を適切な時間帯に摂取することを心がけましょう。

軽い運動で体を動かす

眠気やだるさを感じるときは、じっとしているよりも、むしろ軽く体を動かした方が効果的な場合があります。軽い運動には、全身の血行を促進し、脳に新鮮な酸素と栄養を送り届けることで、脳機能を活性化させる効果があります。また、交感神経を適度に刺激し、心身を活動的な状態へと導きます。

無理のない範囲で、以下のような運動を取り入れてみましょう。

- ストレッチ: ベッドの上や床で、手足を伸ばしたり、首や肩を回したりするだけでも血行が良くなります。

- ウォーキング: 朝日を浴びながらのウォーキングは、体内時計のリセット効果と相まって非常に効果的です。15分程度でも構いません。

- ラジオ体操: 短時間で全身の筋肉をバランス良く動かすことができます。

- その場での足踏みやスクワット: 屋外に出るのが難しい場合でも、室内で手軽に行えます。

重要なのは、あくまで「軽い」運動に留めることです。激しい運動はかえって疲労を増大させ、眠気を誘発する可能性があります。また、睡眠薬の影響でふらつきが残っている場合は、転倒のリスクがないよう、壁に手をつきながら行う、あるいは座ったままできる運動を選ぶなど、安全に十分配慮してください。体を動かすことで気分もリフレッシュされ、心身ともにすっきりと目覚める手助けとなるでしょう。

15〜20分程度の短い仮眠をとる

どうしても眠気が我慢できない、集中力が続かないという場合は、短い仮眠(パワーナップ)をとるのも有効な手段です。適切に行えば、脳の疲労を回復させ、午後のパフォーマンスを大きく向上させることができます。

パワーナップを成功させるためのポイントは「時間」です。

- 仮眠時間は15分~20分以内: この程度の時間であれば、深いノンレム睡眠に入る前に目覚めることができ、覚醒後の頭がぼーっとする「睡眠慣性」が起こりにくくなります。

- 30分以上の仮眠は避ける: 30分を超えると深い眠りに入ってしまい、無理に起きると強い倦怠感が残る上、夜の本格的な睡眠に悪影響を及ぼします。

- 午後3時までに行う: これ以降の仮眠は、夜の寝つきを悪くする原因になります。

- 横にならず、座ったまま眠る: 机に突っ伏したり、椅子の背にもたれたりする姿勢で眠ると、深い睡眠に入りすぎるのを防げます。

- アラームをセットする: 寝過ごさないように、必ずアラームを設定しましょう。

- 仮眠の直前にカフェインを摂取する: 「コーヒーナップ」と呼ばれるテクニックです。カフェインは摂取後20~30分で効果が現れるため、仮眠から目覚める頃にちょうど覚醒作用が働き始め、すっきりと起きることができます。

日中のどうしようもない眠気は、無理に耐え続けるよりも、戦略的に短い仮眠をとることで効率的に乗り切れる場合があります。ただし、これもあくまで対症療法であり、毎日仮眠が必要な状態が続くようであれば、睡眠薬の調整を含めた根本的な対策が必要です。

これらの対処法は、つらい持ち越し効果を一時的に緩和するためには役立ちます。しかし、最も重要なのは、なぜ「効きすぎ」が起きているのかという原因に目を向け、それを繰り返さないための対策を講じることです。次の章では、その根本的な対策について詳しく解説します。

効きすぎを繰り返さないための根本的な対策

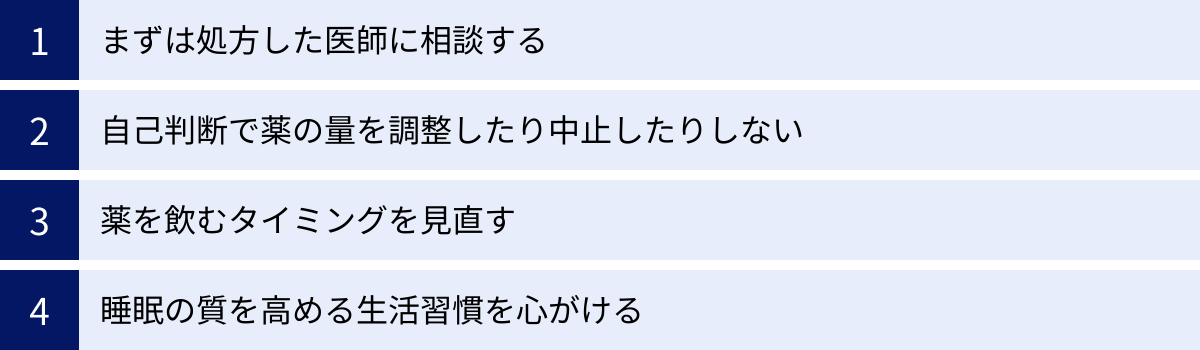

前章で紹介した対処法は、あくまでもその場しのぎの応急処置です。睡眠薬が効きすぎるという問題を根本的に解決し、毎朝すっきりと目覚められるようにするためには、問題の根源にアプローチする必要があります。ここでは、効きすぎを繰り返さないために本当に重要な、長期的な視点に立った対策を4つご紹介します。

まずは処方した医師に相談する

睡眠薬が効きすぎると感じた時に、まず最初に行うべき最も重要で不可欠な行動は、その薬を処方した医師に相談することです。 多くの人が、「これくらいのことで病院に行くのは…」とためらったり、「自分の体質だから仕方ない」と諦めてしまったりしがちですが、それは大きな間違いです。

医師は、患者さんからのフィードバック(薬の効果や副作用に関する情報)をもとに、治療方針を調整していきます。「効きすぎている」という情報は、今後の治療をより良いものにするための極めて重要な手がかりとなります。

相談する際は、できるだけ具体的に状況を伝えることが大切です。以下の点をメモなどにまとめておくと、スムーズに話ができます。

- いつから効きすぎると感じ始めたか?(例:飲み始めた当初から、最近になってから)

- どのような症状が、どのくらいの強さで現れるか?(例:翌日の昼過ぎまで眠気が続く、朝起きると足元がふらつく)

- その症状は毎日起こるか、時々か?

- 現在の睡眠時間や生活リズム(例:平日は6時間睡眠、休日は8時間)

- 他に服用している薬やサプリメント、飲酒の習慣の有無

これらの情報を伝えることで、医師は「効きすぎ」の原因が、薬の種類のミスマッチなのか、用量が多すぎるのか、あるいは生活習慣や他の要因が関係しているのかを判断しやすくなります。その上で、薬の量を減らす(減薬)、作用時間のより短い薬に変更する、あるいは依存性の少ない新しいタイプの薬を試すなど、個々の状況に合わせた最適な対策を提案してくれます。

専門家である医師と協力し、二人三脚で最適な治療法を見つけていく。これが、効きすぎ問題を解決するための王道であり、最も安全で確実な方法です。

自己判断で薬の量を調整したり中止したりしない

「効きすぎると感じるなら、薬を半分にしてみよう」「もう飲まなくても眠れそうだから、今日からやめてみよう」――。このように、医師に相談せず、自己判断で薬の量を変えたり、急に中断したりすることは、絶対に避けてください。 これは非常に危険な行為であり、かえって症状を悪化させる可能性があります。

特に注意すべきなのが、「離脱症状」と「反跳性不眠」です。

- 離脱症状: 長期間、特にベンゾジアゼピン系の睡眠薬を服用していると、体がその薬の存在に慣れてしまい(身体的依存)、急に薬がなくなると、禁断症状のような不快な症状が現れることがあります。具体的には、強い不安感、焦燥感、イライラ、頭痛、吐き気、筋肉の震え、発汗など、多岐にわたります。

- 反跳性不眠(はんちょうせいふみん): 薬を急にやめたことで、服用前よりもさらに強い不眠、つまり眠れない状態がリバウンドのように現れる現象です。

これらの症状は非常につらく、多くの人が「やっぱり薬がないとダメだ」と感じてしまい、結果的に薬をやめられなくなるという悪循環に陥る原因となります。

また、錠剤の中には、徐々に成分が溶け出すように特殊な加工(徐放性製剤)がされているものもあります。このような錠剤を自己判断で割ったり砕いたりすると、薬の成分が一気に放出され、効果が急激に強く出過ぎたり、副作用のリスクが高まったりする危険性があります。

薬の減量や中止は、必ず医師の指導のもとで、計画的に、そして少しずつ行う必要があります。 「効きすぎ」は減薬や変更を検討する良い機会ですが、そのプロセスは必ず専門家である医師と共に行わなければならない、ということを肝に銘じてください。

薬を飲むタイミングを見直す

睡眠薬の効果は、いつ飲むかというタイミングによっても大きく左右されます。睡眠薬服用の基本原則は「服薬後即就床」、つまり薬を飲んだら、他のことは何もせず、すぐに布団に入ることです。

この原則が守られていないと、効きすぎや思わぬ副作用の原因となります。

- 飲むタイミングが早すぎる場合: 例えば、「寝る1時間前」のように早く飲みすぎると、布団に入る前に薬の効果が現れ始め、眠気やふらつきを感じながら歯を磨いたり、部屋の中を歩き回ったりすることになります。これは転倒のリスクを高めるだけでなく、その間の行動を忘れてしまう「前向性健忘」を引き起こす原因にもなります。

- 飲むタイミングが遅すぎる場合: 逆に、布団に入ってから「なかなか眠れないから」といって1時間も2時間も経ってから薬を飲むと、薬の作用のピークが明け方にずれ込んでしまいます。その結果、朝起きる時間になっても薬の効果が強く残り、持ち越し効果に繋がります。

処方された睡眠薬が、飲んでからどのくらいの時間で効果が現れるタイプなのか(速効性か、少し時間がかかるか)を医師や薬剤師に確認し、ご自身の就寝準備のルーティンに合わせて最適な服用タイミングを見つけることも重要です。基本的には「すべての就寝準備を終え、あとは寝るだけ」という状態で服用するのが最も安全で効果的です。

睡眠の質を高める生活習慣を心がける

睡眠薬はあくまで対症療法であり、不眠の根本的な原因を解決するものではありません。薬だけに頼るのではなく、睡眠の質そのものを向上させるための生活習慣(睡眠衛生)を改善していくことが、将来的には薬の必要性を減らし、「効きすぎ」という問題からも解放されるための最も本質的な対策となります。

決まった時間に寝て起きる

私たちの体内時計は、毎日同じリズムで生活することで正常に機能します。平日・休日を問わず、できるだけ同じ時間に起床し、同じ時間に就寝することを心がけましょう。特に重要なのは「起床時間」を一定にすることです。休日に寝だめをすると、体内時計が後ろにずれてしまい、日曜の夜に眠れなくなり、月曜の朝がつらいという「ソーシャル・ジェットラグ(社会的時差ぼけ)」の原因になります。朝、決まった時間に起きて太陽の光を浴びることが、夜の自然な眠りを導きます。

寝る前のスマートフォンやPCの使用を控える

スマートフォンやPC、テレビなどの画面から発せられる「ブルーライト」は、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を強力に抑制することが知られています。寝る直前までスマホを見ていると、脳が「まだ昼間だ」と勘違いし、覚醒状態になってしまいます。少なくとも就寝の1~2時間前にはデジタルデバイスの使用を終え、読書や音楽、ストレッチなど、リラックスできる静かな時間を持つようにしましょう。

睡眠環境を整える

快適な睡眠のためには、寝室の環境を整えることも非常に重要です。

- 光: 寝室はできるだけ暗くしましょう。遮光カーテンを利用したり、常夜灯や電子機器の光が目に入らないようにしたりする工夫が有効です。

- 音: 生活音や外部の騒音が気になる場合は、耳栓やホワイトノイズマシンなどを活用するのも良いでしょう。

- 温度・湿度: 季節に合わせて、快適と感じる温度・湿度(一般的に夏は25~26℃、冬は22~23℃、湿度は50~60%が目安)に保ちましょう。

- 寝具: 自分の体に合ったマットレスや枕を選ぶことも、睡眠の質を左右する重要な要素です。

これらの根本的な対策は、すぐに効果が出るものではないかもしれません。しかし、地道に続けることで、睡眠薬への依存度を下げ、薬がなくても質の高い睡眠を得られる体質へと変えていくことができます。医師との相談を軸に、これらの生活習慣の見直しを並行して行うことが、効きすぎ問題を乗り越えるための最善の道筋です。

知っておきたい睡眠薬の種類と作用時間の違い

睡眠薬が効きすぎる原因の一つに「薬の作用時間が体質や睡眠時間に合っていない」ことを挙げました。この問題を解決するためには、ご自身が服用している、あるいはこれから服用する可能性のある睡眠薬がどのような特徴を持っているのかを知っておくことが非常に役立ちます。医師と治療方針を相談する際にも、基本的な知識があれば、より深く理解し、納得して治療を進めることができます。

ここでは、睡眠薬を作用時間(血中濃度半減期)によって分類し、それぞれの特徴を解説します。また、近年使用が増えている新しいタイプの睡眠薬についてもご紹介します。

| 種類(作用時間による分類) | 作用時間(血中濃度半減期の目安) | 主な特徴と作用 | 一般的に推奨される不眠タイプ | 持ち越し効果のリスク |

|---|---|---|---|---|

| 超短時間作用型 | 2~4時間 | 速やかに効果が現れ、速やかに体内から消失する。催眠作用が強く、筋弛緩作用や抗不安作用は比較的弱い。 | 入眠障害(寝つきが悪い) | 低い |

| 短時間作用型 | 6~10時間 | 効果の発現は比較的速やかで、一般的な睡眠時間にわたって効果が持続する。 | 入眠障害、中途覚醒(夜中に目が覚める) | ややあり |

| 中時間作用型 | 20~30時間 | 効果の持続時間が長く、翌日まで作用が持ち越しやすい。抗不安作用も併せ持つことが多い。 | 中途覚醒、早朝覚醒(朝早く目が覚める)、日中の不安が強い場合 | 高い |

| 長時間作用型 | 30時間以上 | 作用時間が非常に長く、数日間にわたって体内に蓄積する可能性がある。抗不安作用が強い。 | 早朝覚醒、日中の強い不安や緊張を伴う不眠 | 非常に高い |

※上記はあくまで一般的な分類であり、個々の薬剤や個人の体質によって効果の現れ方や持続時間は異なります。(参照:厚生労働省 e-ヘルスネット 睡眠薬)

超短時間作用型

超短時間作用型は、服用後すぐに効果が現れ、数時間で体内から消失するため、「切れ味が良い」と表現されることが多いタイプです。

- 主な用途: 寝つきが非常に悪い「入眠障害」に主に使用されます。布団に入ってもなかなか眠りにつけないものの、一度眠れば朝まで眠れるというタイプの人に適しています。

- メリット: 作用時間が短いため、翌朝に薬の効果が残る「持ち越し効果」が起こりにくく、日中の眠気やだるさを感じにくいのが最大の利点です。

- デメリット・注意点: 効果の切れ味が良い反面、服用直後に記憶がなくなる「前向性健忘」が起こりやすいとされています。そのため、服用したらすぐに就寝する「服薬後即就床」を厳守する必要があります。また、急に中断すると強い反跳性不眠が起こる可能性もあります。

- 代表的な成分名: ゾルピデム酒石酸塩、ゾピクロン、エスゾピクロンなど(これらは非ベンゾジアゼピン系に分類され、従来のベンゾジアゼピン系に比べて筋弛緩作用が弱いとされています)。

短時間作用型

短時間作用型は、超短時間作用型よりもやや長く、一般的な成人の睡眠時間(6~8時間)にわたって効果が持続するように設計されています。

- 主な用途: 寝つきの悪さ(入眠障害)に加えて、夜中に目が覚めてしまう「中途覚醒」にも効果が期待できます。不眠治療において最も広く使われているタイプの一つです。

- メリット: 入眠から睡眠維持まで、バランス良くカバーできるのが特徴です。

- デメリット・注意点: 超短時間作用型に比べると、持ち越し効果のリスクはやや高まります。特に、必要な睡眠時間が短い人や、薬の代謝が遅い体質の人が使用すると、翌朝に眠気やふらつきを感じることがあります。

- 代表的な成分名: ブロチゾラム、ロルメタゼパム、リルマザホン塩酸塩水和物など。

中時間作用型

中時間作用型は、作用時間が20時間以上と長く、翌日の日中まで効果が持続するのが特徴です。

- 主な用途: 夜中に何度も目が覚める、あるいは一度目が覚めるとなかなか再入眠できない「中途覚醒」や、明け方早くに目が覚めてしまう「早朝覚醒」の改善に用いられます。また、不安や緊張が強くて眠れない場合にも、その抗不安作用が有効に働くことがあります。

- メリット: 長く効くため、睡眠を途切れさせずに維持する効果が高いです。

- デメリット・注意点: 持ち越し効果による日中の眠気、ふらつき、集中力低下のリスクが最も高いタイプの一つです。「効きすぎ」を感じる原因として、このタイプの薬が関わっているケースは少なくありません。特に高齢者への使用は慎重な判断が求められます。

- 代表的な成分名: ニトラゼパム、エスタゾラム、フルニトラゼパムなど。

長時間作用型

長時間作用型は、半減期が30時間を超え、非常に長く体内に留まるタイプの睡眠薬です。

- 主な用途: 早朝覚醒のほか、日中にも持続するような強い不安感や緊張感を和らげる目的で使われることが多いです。

- メリット: 1日を通して抗不安効果が持続するため、精神的に不安定な状態が不眠に繋がっている場合に有効です。

- デメリット・注意点: 薬が体内に蓄積しやすく、持ち越し効果のリスクは極めて高いです。連日服用すると、日中の眠気や認知機能の低下が深刻な問題となる可能性があります。そのため、現在では睡眠障害の第一選択薬として用いられることは少なくなってきています。

- 代表的な成分名: フルラゼパム塩酸塩、クアゼパムなど。

その他の新しいタイプの睡眠薬

近年、従来のベンゾジアゼピン系・非ベンゾジアゼピン系とは異なるメカニズムで作用する、新しいタイプの睡眠薬が登場しています。これらは、より自然な眠りを促し、依存性や持ち越し効果のリスクが低いとされ、注目を集めています。

メラトニン受容体作動薬

- 作用メカニズム: 私たちの脳内で自然に分泌され、眠りを誘うホルモン「メラトニン」。この薬は、脳内にあるメラトニンの受け皿(受容体)に結合し、メラトニンと同様の働きをすることで、体内時計を整え、自然な眠りへと導きます。

- 特徴: 強い催眠作用で無理やり眠らせるのではなく、あくまで生理的な睡眠リズムを調整する働きのため、効果の現れ方は穏やかです。依存性が極めて低く、持ち越し効果やふらつき、前向性健忘といった副作用も起こりにくいとされています。

- 代表的な成分名: ラメルテオン。

オレキシン受容体拮抗薬

- 作用メカニズム: 脳内には、心身を覚醒させ、起きている状態を維持する「オレキシン」という神経伝達物質があります。この薬は、オレキシンの受け皿(受容体)をブロックすることで、過剰な覚醒状態を鎮め、脳を睡眠状態へと切り替えます。

- 特徴: 覚醒システムをオフにすることで眠りを誘うという、全く新しいアプローチの薬です。メラトニン受容体作動薬と同様に、依存性のリスクが低く、従来の睡眠薬で問題となりがちだった副作用が少ないと期待されています。

- 代表的な成分名: スボレキサント、レンボレキサント。

このように、睡眠薬には多種多様な選択肢があります。ご自身の不眠のパターンやライフスタイル、そして「効きすぎ」という悩みを医師に正確に伝えることで、数ある選択肢の中から最適な一剤を見つけ出すことが、治療成功への鍵となります。

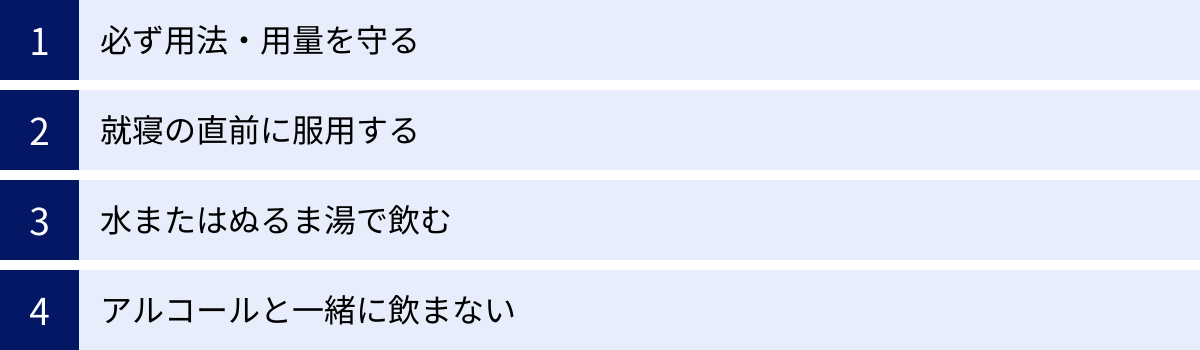

睡眠薬の副作用を抑え、効果を最大限に引き出す正しい飲み方

睡眠薬は、非常にデリケートな薬です。その効果は、どのような薬を選ぶかだけでなく、「どのように飲むか」によっても大きく変わってきます。間違った飲み方をすれば、効果が十分に得られないばかりか、「効きすぎ」をはじめとするさまざまな副作用のリスクを高めてしまいます。ここでは、睡眠薬のポテンシャルを最大限に引き出し、安全に治療を続けるための「正しい飲み方」の基本ルールを改めて確認していきましょう。

必ず用法・用量を守る

これは医薬品全般に言える大原則ですが、睡眠薬においては特に厳守すべき鉄則です。医師が処方した用法・用量は、患者さん一人ひとりの年齢、体重、健康状態、不眠の症状などを総合的に判断して決められた、その人にとっての「最適解」です。

- 「効きが悪いから」と倍量飲む: 勝手に量を増やすと、作用が強く出過ぎて深刻な副作用(過鎮静、呼吸抑制、記憶障害など)を引き起こす危険があります。翌日の持ち越し効果も当然強くなります。

- 「効きすぎるから」と勝手に半分に割る: 前述の通り、錠剤によっては表面がコーティングされていたり、徐々に溶けるよう設計されていたりするものがあります。割線(錠剤に入っている割り線)がない薬を自己判断で割ると、成分が均一でなくなり、効果が不安定になったり、予期せぬ副作用が出たりする可能性があります。減量を希望する場合は、必ず医師に相談してください。医師の指示であれば、より用量の少ない錠剤に変更したり、割っても良いタイプの薬を処方したりといった対応が可能です。

処方された通りに飲むこと。これが安全な薬物療法の第一歩です。 もし効果や副作用に疑問や不満を感じた場合は、次の診察を待たずに医師や薬剤師に連絡し、指示を仰ぎましょう。

就寝の直前に服用する

睡眠薬を飲むタイミングは「就寝の直前」が絶対のルールです。具体的には、「歯磨きやトイレなど、寝る前の用事をすべて済ませ、あとは電気を消して寝るだけ」という状態で服用します。これを「服薬後即就床」と呼びます。

なぜこのタイミングが重要なのでしょうか。

多くの睡眠薬(特に超短時間作用型や短時間作用型)は、服用後15分~30分程度で効果が現れ始めます。もし、薬を飲んだ後にまだ部屋の中を歩き回ったり、メールの返信をしたり、明日の準備をしたりしていると、どうなるでしょうか。

催眠作用や筋弛緩作用が効き始めた状態で活動することになり、めまいやふらつきによる転倒のリスクが非常に高まります。 また、この時間帯の行動は記憶に残らない「前向性健忘」を引き起こす可能性も高くなります。

一方で、布団に入ってから何時間も眠れずに、耐えかねて深夜に服用するのも問題です。これでは薬の作用時間が後ろにずれ込み、朝になっても効果が抜けない「持ち越し効果」の直接的な原因となってしまいます。

「飲んだら、すぐ寝る」。このシンプルなルールを守ることが、睡眠薬を安全かつ効果的に使うための鍵となります。

水またはぬるま湯で飲む

薬を何で飲むかは、その吸収や効果に大きな影響を与えます。睡眠薬は、コップ1杯程度の水またはぬるま湯で服用するのが基本です。

水以外の飲み物で服用すると、思わぬ相互作用を引き起こす可能性があります。

- アルコール: 論外です。絶対に併用してはいけません(詳細は後述)。

- グレープフルーツジュース: グレープフルーツに含まれる成分が、肝臓にある薬物代謝酵素「CYP3A4」の働きを阻害します。この酵素は多くの睡眠薬の分解に関わっているため、グレープフルーツジュースと一緒に飲むと、薬の分解が遅れて血中濃度が異常に高くなり、作用が強く出過ぎたり、副作用が長く続いたりする危険があります。

- お茶、コーヒー、紅茶: これらの飲み物に含まれるカフェインには覚醒作用があるため、睡眠薬の催眠作用を打ち消してしまい、効果を弱める可能性があります。

- 牛乳: 牛乳に含まれるカルシウムやタンパク質が、薬の成分と結合して吸収を妨げたり、遅らせたりすることがあります。

余計な相互作用を避け、薬が設計通りに体内で吸収・作用するように、必ず水かぬるま湯で服用することを徹底しましょう。

アルコールと一緒に飲まない

これは本記事で何度も繰り返し強調している、最も重要な禁止事項です。アルコールと睡眠薬の併用は、命に関わる危険性さえはらんでいます。

アルコール(エタノール)と睡眠薬は、どちらも脳の働きを抑制する「中枢神経抑制作用」を持っています。この二つが同時に体内に入ると、互いの作用を劇的に増強し、以下のような危険な状態を引き起こします。

- 効果の異常な増強: 1+1が2ではなく、3にも5にもなるような相乗効果が起こり、意識レベルが極端に低下します。深い昏睡状態に陥ることもあります。

- 呼吸抑制: 脳の呼吸中枢が麻痺し、呼吸が浅く、遅くなります。最悪の場合、呼吸が停止することもあります。

- 記憶障害(ブラックアウト): 飲酒時だけでも記憶をなくすことがあるのに、睡眠薬が加わることで、より重篤で長時間の前向性健忘が起こりやすくなります。その間に何をしたか全く覚えていないという危険な状態です。

- 肝臓への多大な負担: アルコールも睡眠薬も主に肝臓で分解されるため、同時に摂取すると肝臓に大きな負担がかかります。

「寝酒をしないと眠れない」という習慣がある人は、その習慣自体が不眠の原因となっている可能性があります。アルコールは寝つきを良くするように感じさせますが、実際には睡眠の後半部分で眠りを浅くし、利尿作用で夜中にトイレに起きる原因にもなります。

睡眠の問題を解決したいのであれば、まずアルコールをやめること、そして睡眠薬は絶対にアルコールとは一緒に飲まないこと。 このルールは、ご自身の安全と健康を守るための絶対的な約束事です。

これらの正しい飲み方を実践することで、睡眠薬はあなたの強力な味方になります。薬のせいで日中の生活が損なわれることのないよう、一つひとつのルールを大切にしましょう。

「効きすぎ」以外の注意すべき睡眠薬の副作用

睡眠薬について考えるとき、「効きすぎ」やそれに伴う持ち越し効果、ふらつきなどは、多くの人が気にする副作用です。しかし、安全に治療を続けるためには、それ以外にも知っておくべき重要な副作用がいくつかあります。特に、薬の「やめどき」に関わる問題は、長期的に睡眠薬と付き合っていく上で避けては通れないテーマです。ここでは、「効きすぎ」以外の代表的な副作用である「依存性」と「離脱症状」について詳しく解説します。

薬をやめにくくなる依存性

睡眠薬、特に古くから使われているベンゾジアゼピン系の薬に対して、「一度飲み始めたらやめられなくなるのでは?」という不安を抱く人は少なくありません。この「やめられなくなる」状態が、いわゆる「依存」です。依存には、大きく分けて「精神的依存」と「身体的依存」の二つの側面があります。

- 精神的依存: 「この薬がないと、きっと眠れないだろう」という強い不安感や思い込みから、薬を手放せなくなる状態を指します。不眠のつらさを知っているからこそ、「またあの眠れない夜に戻りたくない」という気持ちが、薬への心理的な頼りを生み出します。たとえ身体的には薬が必要なくなっていても、お守りのように薬を持ち続け、服用しないと不安で眠れなくなってしまいます。

- 身体的依存: 長期間にわたって薬を服用し続けることで、脳がその薬の存在を前提として機能するようになり、薬が体内からなくなると身体的な不調(離脱症状)が現れる状態を指します。体が薬に「慣れて」しまい、薬なしでは正常なバランスを保てなくなっている状態です。身体的依存が形成されると、自己判断で薬をやめることが非常に困難になります。

この依存性は、特に作用時間が短く、効果が強い薬を、長期間にわたって高用量で使用した場合に形成されやすいとされています。

ただし、依存性を過度に恐れる必要はありません。 以下の点を守ることで、依存のリスクは大幅に低減できます。

- 医師の指示通り、必要最小限の用量を守る。

- 漫然と長期間使用しない。 睡眠薬は、不眠の原因となっているストレスなどが解消されるまでの「一時的なサポート」と位置づけ、いつかはやめることを目標にする。

- 睡眠衛生の改善など、非薬物療法を並行して行う。

- 依存性の低い新しいタイプの薬(メラトニン受容体作動薬やオレキシン受容体拮抗薬)を検討する。

医師の管理のもとで適切に使用すれば、睡眠薬は依存を形成することなく、安全に使える薬です。しかし、そのリスクについては正しく理解しておくことが重要です。

急にやめた時に起こる離脱症状

前述の「身体的依存」が形成された状態で、自己判断で急に睡眠薬の服用を中断(断薬)すると、さまざまな心身の不快な症状が現れることがあります。これを「離脱症状」と呼びます。体が薬のある状態に慣れきってしまっているため、急に薬が供給されなくなると、脳や自律神経が混乱し、バランスを崩してしまうのです。

離脱症状として代表的なものに「反跳性不眠(はんちょうせいふみん)」があります。これは、薬をやめた反動で、服用を始める前よりもかえってひどい不眠に襲われる現象です。あまりの眠れなさにつらくなり、「やはり自分には薬が必要なんだ」と服用を再開してしまい、薬をやめるきっかけを失ってしまうケースが後を絶ちません。

反跳性不眠の他にも、以下のような多様な離脱症状が現れることがあります。

- 精神症状: 強い不安感、焦燥感(イライラ)、抑うつ気分、集中力の低下

- 身体症状: 頭痛、めまい、吐き気、筋肉の硬直やけいれん、手足の震え、発汗、動悸

- 知覚過敏: 光や音、匂いに過敏になる

これらの症状は、通常、薬をやめてから1~3日後くらいにピークを迎え、数週間かけて徐々に薄らいでいきますが、そのつらさは個人差が大きく、日常生活に支障をきたすことも少なくありません。

このようなつらい離脱症状を避けるためには、絶対に自己判断で薬を急にやめないことが鉄則です。睡眠薬をやめる際は、必ず医師の指導のもと、「漸減法(ぜんげんほう)」という方法で、時間をかけてゆっくりと薬の量を減らしていきます。

例えば、4分の3量、半量、4分の1量といった具合に、2週間~1ヶ月といった期間をかけながら段階的に減らしていったり、毎日飲んでいたものを隔日にしたりと、心身の状態を見ながら慎重に進めていきます。このプロセスにより、脳が薬のない状態に少しずつ再適応していくための時間を与えることができ、離脱症状を最小限に抑えることが可能になります。

「効きすぎ」という悩みは、減薬や薬の変更を考える良いきっかけですが、そのプロセスは安全第一で進めなければなりません。睡眠薬は、始め方も、続け方も、そして「やめ方」も、すべて医師との二人三脚で進めていくことが、成功への唯一の道と言えるでしょう。

まとめ

睡眠薬が効きすぎるという問題は、単なる不快な症状ではなく、現在の治療法がご自身に合っていないことを示す重要なサインです。持ち越し効果による日中の眠気、ふらつきによる転倒リスク、集中力の低下といった症状は、生活の質を著しく下げ、時には危険な事故に繋がる可能性もはらんでいます。

この記事で解説したように、効きすぎる原因は、薬の種類や量のミスマッチ、加齢や体調の変化、アルコールや他の薬との相互作用など、多岐にわたります。まずは、これらの症状を放置せず、処方した医師に正直に伝えることが何よりも重要です。

そして、自己判断で薬の量を調整したり、急にやめたりすることは絶対に避けてください。安全な減薬や薬の変更は、必ず専門家である医師の指導のもとで行う必要があります。

同時に、薬だけに頼るのではなく、規則正しい生活、寝る前のスマホ断ち、快適な睡眠環境の整備といった、睡眠の質を高めるための根本的な生活習慣の見直しに取り組むことが、長期的には薬からの卒業を可能にし、真の健康的な睡眠を取り戻すための鍵となります。

睡眠薬は、正しく理解し、適切に使えば、つらい不眠の時期を乗り越えるための強力なサポーターです。「効きすぎ」という悩みをきっかけに、ご自身の体と睡眠に改めて向き合い、医師と協力しながら、あなたにとって最適な治療法を見つけていきましょう。