「夜、布団に入ってもなかなか寝付けない」「何度も目が覚めてしまい、ぐっすり眠れない」「朝起きても疲れが取れていない」。現代社会において、このような睡眠に関する悩みを抱える人は少なくありません。仕事や家庭のストレス、不規則な生活習慣、スマートフォンの普及によるブルーライトの影響など、私たちの眠りを妨げる要因は多岐にわたります。

質の高い睡眠は、心身の健康を維持するために不可欠です。しかし、忙しい毎日の中で生活習慣を根本から見直すのは難しいと感じる方も多いでしょう。そこで注目されているのが、手軽に始められる睡眠ケアとして人気の「睡眠改善サプリメント」です。

特に近年では、科学的根拠に基づいて特定の機能性を表示できる「機能性表示食品」のサプリメントが数多く登場し、消費者が自分の悩みに合った製品を選びやすくなりました。

この記事では、睡眠改善サプリメントの基礎知識から、失敗しない選び方、そして2024年最新のおすすめ製品15選まで、網羅的に詳しく解説します。さらに、サプリメントの効果を高めるための生活習慣や、よくある質問にもお答えします。

この記事を読めば、あなたに最適な睡眠改善サプリメントを見つけ、より健やかな毎日を送るための一歩を踏み出せるはずです。

目次

睡眠の質を改善するサプリメントとは

睡眠改善サプリメントという言葉をよく耳にするようになりましたが、具体的にどのようなもので、医薬品とは何が違うのでしょうか。ここでは、特に注目されている「機能性表示食品」の睡眠サプリと、睡眠薬との根本的な違いについて掘り下げていきます。

機能性表示食品の睡眠サプリが注目される理由

睡眠改善サプリメントとは、病気の治療を目的とした医薬品ではなく、あくまで日々の食生活で不足しがちな栄養素を補い、睡眠の質の向上をサポートすることを目的とした「食品」に分類される製品です。その中でも、近年市場で主流となっているのが「機能性表示食品」です。

機能性表示食品とは、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品のことです。製品を販売する前に、安全性や機能性に関する科学的根拠などの情報を消費者庁長官へ届け出る必要があります。届け出られた情報は消費者庁のウェブサイトで公開されており、誰でも閲覧できます。(参照:消費者庁 機能性表示食品に関する情報)

この機能性表示食品が注目される主な理由は、以下の3点です。

- 科学的根拠に基づく「安心感」と「分かりやすさ」

機能性表示食品の最大の特長は、パッケージに「睡眠の質を高める」「一時的なストレスを緩和する」といった具体的な機能性が明記されている点です。これは、その製品に含まれる「機能性関与成分(例:GABA、L-テアニンなど)」が、人を対象とした臨床試験や、複数の研究結果を統合して評価する研究レビューによって、その機能を持つことが確認されているためです。

消費者にとっては、「何に効くのか」が明確であるため、漠然としたイメージではなく、自身の悩みに合わせて製品を選びやすいという大きなメリットがあります。科学的な裏付けがあるという安心感も、選ばれる大きな理由の一つです。 - 医薬品と比べた「手軽さ」と「入手のしやすさ」

睡眠に関する悩みが深刻化し、日常生活に支障をきたす「不眠症」と診断された場合、治療には医師の処方する睡眠薬(睡眠導入剤)が用いられます。これらは医薬品であり、入手には医師の診察と処方箋が必須です。

一方、機能性表示食品のサプリメントは「食品」であるため、医師の処方箋は不要で、ドラッグストアやスーパー、コンビニ、オンラインストアなどで誰でも手軽に購入できます。「病院に行くほどではないけれど、最近眠りの質が気になる」といった、比較的軽度な悩みを持つ人々にとって、最初の選択肢となりやすいのが魅力です。 - 作用の穏やかさと「副作用リスクの低さ」

医薬品である睡眠薬は、脳の活動を強制的に抑制して眠りを誘発するため、作用が強力である一方、翌日への眠気の持ち越し、ふらつき、依存性、耐性(薬が効きにくくなること)といった副作用のリスクが伴います。

対して、睡眠サプリメントに含まれる成分は、神経の興奮を鎮めたり、リラックス状態を促したりと、より自然な眠りをサポートする穏やかな作用が特徴です。医薬品のような重篤な副作用や依存性のリスクは低いと考えられており、安心して継続しやすい点も支持されています。

ちなみに、健康食品には機能性表示食品の他に「特定保健用食品(トクホ)」や「栄養機能食品」もありますが、睡眠に関連する機能性を表示した製品の多くは、現在「機能性表示食品」として販売されています。

睡眠サプリと睡眠薬(睡眠導入剤)の根本的な違い

睡眠サプリメントと睡眠薬は、どちらも「睡眠」に関わる製品ですが、その目的、作用、分類は全く異なります。両者の違いを正しく理解し、自分の状況に合わせて適切に使い分けることが非常に重要です。

| 項目 | 睡眠改善サプリメント(機能性表示食品) | 睡眠薬(睡眠導入剤) |

|---|---|---|

| 分類 | 食品 | 医薬品 |

| 目的 | 睡眠の「質」の改善、ストレス緩和など健康維持のサポート | 不眠症の「治療」 |

| 作用機序 | GABAやL-テアニンなどが神経の興奮を鎮め、自然な眠りをサポートする穏やかな作用 | 脳の機能を強制的に抑制し、眠気を誘発する強力な作用 |

| 主な成分 | GABA、L-テアニン、グリシン、ラフマ由来成分など | ベンゾジアゼピン系、非ベンゾジアゼピン系、メラトニン受容体作動薬など |

| 入手方法 | 処方箋不要(ドラッグストア、通販など) | 医師の診断と処方箋が必須 |

| 副作用・リスク | 基本的に低いとされるが、体質や過剰摂取により不調が起こる可能性はある | 眠気の持ち越し、ふらつき、記憶障害、依存性、耐性のリスクがある |

| 使用対象者 | 日常的な睡眠の質の低下や一時的なストレスに悩む方 | 医師に「不眠症」と診断された方 |

睡眠改善サプリメントが適しているのは、「最近寝つきが悪い」「夜中に目が覚めることが増えた」「朝、疲れが残っている感じがする」といった、日常生活の中で感じる軽度な睡眠の悩みを持つ方です。あくまで健康の維持・増進を目的としたサポート役と捉えましょう。

一方で、眠れない日が週に何日も続き、日中の強い眠気や倦怠感で仕事や学業に支障が出ているような場合は、単なる睡眠の質の低下ではなく、「不眠症」という病気の可能性があります。このような状態であれば、自己判断でサプリメントに頼るのではなく、まずは睡眠外来や心療内,科などの専門医療機関を受診し、医師の適切な診断と治療を受けることが最優先です。

サプリメントは手軽ですが、万能薬ではありません。自分の悩みの深刻度を客観的に見極め、適切な選択をすることが、健やかな睡眠を取り戻すための第一歩となります。

失敗しない睡眠改善サプリの選び方

市場には多種多様な睡眠改善サプリメントが溢れており、どれを選べば良いのか迷ってしまう方も多いでしょう。ここでは、自分に合ったサプリメントを見つけるための5つの重要なポイントを解説します。

睡眠の悩みに合った成分で選ぶ

一言で「睡眠の悩み」と言っても、その内容は人それぞれです。まずは自分の悩みがどのタイプに当てはまるかを明確にし、それに合った機能性を持つ成分が配合された製品を選びましょう。

ストレスや不安感が強い方向けの成分

日中のストレスや考え事が頭から離れず、リラックスできずに眠れないタイプの方には、神経の興奮を鎮める働きのある成分がおすすめです。

- GABA(ギャバ): 正式名称はγ-アミノ酪酸。脳内に存在する抑制性の神経伝達物質で、交感神経の働きを抑え、副交感神経を優位にすることで、興奮を鎮め、リラックス状態に導く効果が報告されています。事務的作業による一時的な精神的ストレスの緩和にも役立ちます。

- L-テアニン: 緑茶、特に玉露に多く含まれるアミノ酸の一種です。摂取することでリラックス状態の指標である脳波のα波を増加させることが知られており、就寝前に摂取することで、起床時の疲労感を軽減し、睡眠の質を高める効果が期待できます。

寝つきの悪さを改善したい方向けの成分

布団に入ってから30分以上、あるいは1時間以上も眠れない「入眠困難」に悩む方には、スムーズな眠りを誘う成分が有効です。

- グリシン: 人間の体内で作られる非必須アミノ酸の一種。摂取すると、体の中心部の温度である「深部体温」を効率的に下げる働きがあります。人は深部体温が下がる過程で眠気を感じるため、グリシンを摂取することで、よりスムーズに眠りに入ることができるとされています。

- GABA: 前述のGABAも、リラックス効果を通じて交感神経の活動を抑制するため、結果的に寝つきの改善に役立つことが報告されています。

中途覚醒や眠りの浅さを改善したい方向けの成分

夜中に何度も目が覚めてしまう「中途覚醒」や、眠りが浅く熟睡感がないと感じる方には、睡眠の「深さ」を改善する成分が適しています。

- ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン: 中国原産の植物「ラフマ」の葉から抽出される成分です。脳内のセロトニン濃度を高めることで精神を安定させ、睡眠の質(眠りの深さ)を向上させる機能が報告されています。深いノンレム睡眠の割合を増やすことが研究で示唆されています。

- クロセチン: クチナシの果実やサフランに含まれる天然の色素成分。中途覚醒の回数を減らし、良質な睡眠をサポートする機能が報告されています。眠りのサイクルを整える働きが期待されます。

- グリシン: スムーズな入眠だけでなく、深いノンレム睡眠の時間を増やす効果も報告されており、睡眠全体の質を高めるのに役立ちます。

起床時の疲労感を軽減したい方向けの成分

十分な時間眠ったはずなのに、朝スッキリ起きられない、疲れが残っていると感じる方には、睡眠の質を高め、爽快な目覚めをサポートする成分がおすすめです。

- L-テアニン: 就寝前に摂取することで、起床時の疲労感を軽減し、眠気を和らげる機能が報告されています。質の良い睡眠をサポートすることで、すっきりとした朝を迎える手助けをします。

- L-セリン: 体内で合成されるアミノ酸の一種。睡眠の質を高め、起床時の眠気を軽減することや、すっきりとした目覚め感の改善に役立つことが報告されています。

- クロセチン: 中途覚醒を減らすだけでなく、起床時の眠気を軽減し、日中の眠気を抑える働きも報告されています。

科学的根拠のある機能性表示食品を選ぶ

前述の通り、機能性表示食品は科学的根拠に基づいて機能性が表示されています。サプリメント選びで失敗したくないのであれば、まずは機能性表示食品の中から選ぶのが最も確実な方法です。

パッケージをチェックする際は、以下の点を確認しましょう。

- 「機能性表示食品」の表示: この表示があることが大前提です。

- 届出番号: 「F123」のようにアルファベットと数字で記載されています。この番号を消費者庁の「機能性表示食品の届出情報検索」データベースで検索すると、製品の安全性や機能性の根拠となった論文(研究レビューなど)の詳細を確認できます。

- 機能性関与成分: どの成分が機能性に関わっているかが明記されています。

- 届出表示: 「本品には〇〇が含まれます。〇〇には、睡眠の質(△△)を高める機能があることが報告されています。」といった具体的な機能性の説明文です。自分の悩みに合っているかを確認しましょう。

これらの情報を確認することで、広告のイメージだけでなく、客観的な情報に基づいて製品を比較検討できます。

続けやすい価格帯やコストパフォーマンスで選ぶ

睡眠改善サプリメントは、医薬品のように一度飲めばすぐに効果が出るものではなく、ある程度の期間、継続して摂取することが推奨されます。そのため、無理なく続けられる価格であることは非常に重要な選択基準です。

高価な製品ほど効果が高いとは限りません。まずは、1ヶ月あたりにかかる費用を計算してみましょう。単純な販売価格だけでなく、内容量(何日分か)で割り、1日あたりのコストを算出すると比較しやすくなります。

| 選び方のポイント | チェック項目 |

|---|---|

| 価格 | 1袋・1箱の価格だけでなく、1日あたりのコストを計算する。 |

| 割引制度 | 公式サイトの定期購入割引や、初回限定のお試し価格などを活用する。 |

| コストパフォーマンス | 価格の安さだけでなく、機能性関与成分の含有量とのバランスを考える。 |

多くのメーカーでは、通常価格よりもお得に購入できる「定期購入コース」を用意しています。継続する意思がある場合は、こうした割引制度を活用するのも良い方法です。ただし、安さだけを追求するのではなく、目的の成分が十分な量含まれているか、といったコストパフォーマンスの視点も忘れないようにしましょう。

飲みやすい形状(粒・ドリンク・粉末など)で選ぶ

サプリメントを継続するためには、「飲みやすさ」も重要な要素です。睡眠改善サプリメントには、さまざまな形状があります。それぞれのメリット・デメリットを理解し、自分のライフスタイルや好みに合ったものを選びましょう。

| 形状 | メリット | デメリット | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| 粒(錠剤・カプセル) | ・持ち運びに便利 ・味や匂いが気になりにくい ・用量の管理がしやすい |

・粒が大きいと飲みにくい場合がある ・一度に複数粒飲む必要がある製品も |

・手軽に続けたい方 ・外出先や旅行先で飲みたい方 |

| ドリンク | ・水なしでそのまま飲める ・吸収が早いと言われる ・飲みやすい味付けが多い |

・価格が比較的高め ・糖分やカロリーが気になる場合がある ・持ち運びにかさばる |

・粒を飲むのが苦手な方 ・就寝前のリラックスタイムに取り入れたい方 |

| 粉末(パウダー) | ・水やぬるま湯に溶かして飲む ・量の調整がしやすい製品もある ・添加物が少ない傾向 |

・溶かす手間がかかる ・味や匂いが合わない可能性がある ・持ち運びには不便 |

・添加物を気にする方 ・飲み物に混ぜて摂取したい方 |

| ゼリー | ・おやつのように手軽に摂れる ・水なしでOK ・満腹感を得やすい |

・価格が高めになる傾向 ・糖分や人工甘味料が気になる場合がある |

・サプリ感なく美味しく続けたい方 ・小腹が空いた時の夜食代わりに |

例えば、出張や旅行が多い方は持ち運びに便利な粒タイプ、粒を飲むのが苦手な方はドリンクやゼリータイプ、添加物をできるだけ避けたい方は粉末タイプなど、自分の生活シーンを想像しながら選ぶと失敗が少なくなります。

安全性を証明するGMP認定工場で製造されているか確認する

サプリメントは毎日口にするものだからこそ、品質と安全性にはこだわりたいものです。そこで一つの目安となるのが「GMP(Good Manufacturing Practice)」認定です。

GMPとは「適正製造規範」と訳され、原材料の受け入れから製造、製品の出荷に至るまでの全ての工程において、製品が「安全」に作られ、「一定の品質」が保たれるようにするための製造工程管理基準のことです。医薬品の世界では法律で義務化されていますが、健康食品(サプリメント)においては任意となっています。

つまり、GMP認定工場で製造されているサプリメントは、それだけ厳しい品質管理基準をクリアしている証であり、安全性の高い製品であると判断できます。パッケージや公式サイトに「GMP認定工場製造」といった記載やマークがあるかを確認することをおすすめします。これは、製品の信頼性を測る上で非常に重要な指標となります。

【2024年最新】睡眠改善サプリメントおすすめ15選

ここでは、これまでの選び方のポイントを踏まえ、2024年時点で購入可能なおすすめの睡眠改善サプリメント(機能性表示食品)を15種類ピックアップして紹介します。各製品の公式サイトや消費者庁の届出情報を基に、特徴や機能性関与成分をまとめました。

(※価格は変動する可能性があるため、参考情報としてご覧ください。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。)

① DHC グリシン

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 特徴 | 大手サプリメントメーカーDHCが販売する、機能性関与成分「グリシン」に特化した製品。就寝前に摂取することで、すこやかな眠りをサポートします。手に取りやすい価格で、グリシンを試してみたい方におすすめです。 |

| 機能性関与成分 | グリシン 3000mg |

| 届出表示 | 本品にはグリシンが含まれており、一時的な疲労感やストレスを感じている方の、睡眠の質の改善(熟眠感の改善、睡眠時間の延長感)、及び、翌日の作業効率の改善に役立つ機能があります。 |

| 形状 | 粉末(スティックタイプ) |

| 摂取目安量 | 1日1本 |

| 参照元 | 株式会社ディーエイチシー 公式サイト、消費者庁 機能性表示食品届出情報 |

② グリコ パワープロダクション エキストラ アミノアシッド テアニン

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 特徴 | 江崎グリコのスポーツサプリメントブランド「パワープロダクション」シリーズの製品。L-テアニンを主成分とし、アスリートや日常的に運動する方の良質な睡眠をサポートします。亜鉛やマグネシウム、ビタミンB6なども配合されています。 |

| 機能性関与成分 | L-テアニン 200mg |

| 届出表示 | 本品にはL-テアニンが含まれます。L-テアニンは、睡眠の質をすこやかに改善(起床時の疲労感を軽減)すること、また、一過性の作業などによるストレス(精神的負担)を和らげることが報告されています。 |

| 形状 | 粒(タブレット) |

| 摂取目安量 | 1日6粒 |

| 参照元 | 江崎グリコ株式会社 公式サイト、消費者庁 機能性表示食品届出情報 |

③ ファンケル 睡眠&疲労感ケア

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 特徴 | 睡眠の質、ストレス、起床時の疲労感という3つの悩みにアプローチするサプリメント。L-オルニチン塩酸塩、クロセチン、GABAの3つの機能性関与成分を配合しているのが最大の特徴です。複合的な悩みを抱える方に向いています。 |

| 機能性関与成分 | L-オルニチン塩酸塩 500mg、クロセチン 7.5mg、GABA 100mg |

| 届出表示 | 本品はL-オルニチン塩酸塩、クロセチン、GABAを含みます。L-オルニチン塩酸塩は、睡眠の質(長く眠った感覚)を高める機能が報告されています。クロセチンは、起床時の疲労感を軽減する機能が報告されています。GABAは、デスクワークなどの精神的ストレスがかかる作業によって生じる一時的な疲労感を緩和する機能が報告されています。 |

| 形状 | 粒(タブレット) |

| 摂取目安量 | 1日4粒 |

| 参照元 | 株式会社ファンケル 公式サイト、消費者庁 機能性表示食品届出情報 |

④ オリヒロ 賢人の快眠 睡眠の質を高める

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 特徴 | 健康食品メーカーのオリヒロが販売する、GABAを配合したサプリメント。睡眠の質(眠りの深さ、すっきりとした目覚め)の改善を謳っており、飲みやすい粒タイプです。ドラッグストアなどでも入手しやすい製品です。 |

| 機能性関与成分 | GABA 100mg |

| 届出表示 | 本品にはGABAが含まれています。GABAには、睡眠の質(眠りの深さ、すっきりとした目覚め)の改善に役立つ機能や、仕事や勉強などによる一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能があることが報告されています。 |

| 形状 | 粒(カプセル) |

| 摂取目安量 | 1日1カプセル |

| 参照元 | オリヒロ株式会社 公式サイト、消費者庁 機能性表示食品届出情報 |

⑤ 味の素 グリナ

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 特徴 | アミノ酸研究のパイオニアである味の素株式会社が開発した、グリシンを主成分とするサプリメント。「深く眠り、スッキリ起きる」ことをサポートします。独自の特許技術で品質の高さに定評があり、睡眠サプリ市場の代表的な製品の一つです。 |

| 機能性関与成分 | グリシン 3000mg |

| 届出表示 | 本品には“グリシン”が含まれており、すみやかに深睡眠をもたらし、睡眠の質の向上(熟眠感の改善、睡眠リズムの改善)や、起床時の爽快感のあるよい目覚め、日中の眠気の改善、疲労感の軽減、作業効率の向上に役立つ機能があります。 |

| 形状 | 粉末(スティックタイプ) |

| 摂取目安量 | 1日1本 |

| 参照元 | 味の素株式会社 公式サイト、消費者庁 機能性表示食品届出情報 |

⑥ ネナイト

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 特徴 | アサヒグループ食品が販売する、L-テアニンを配合したサプリメント。起床時の疲労感や眠気を軽減し、睡眠の質を改善することを目的としています。比較的手に取りやすい価格帯で、全国のドラッグストアで広く販売されています。 |

| 機能性関与成分 | L-テアニン 200mg |

| 届出表示 | 本品にはL-テアニンが含まれます。L-テアニンには、睡眠の質を高めること(起床時の疲労感や眠気を軽減すること)が報告されています。 |

| 形状 | 粒(タブレット) |

| 摂取目安量 | 1日4粒 |

| 参照元 | アサヒグループ食品株式会社 公式サイト、消費者庁 機能性表示食品届出情報 |

⑦ ネルノダ

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 特徴 | ハウスウェルネスフーズが展開する睡眠サポートブランド。「ウコンの力」で知られる同社の技術を活かし、機能性関与成分GABAを配合。ドリンク、粒、ゼリーと多様なラインナップがあり、自分の好みに合わせて選べるのが魅力です。 |

| 機能性関与成分 | GABA 100mg |

| 届出表示 | 本品にはGABAが含まれています。GABAには、睡眠の質(眠りの深さ、すっきりとした目覚め)の向上に役立つ機能や、仕事や勉強などによる一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能があることが報告されています。 |

| 形状 | ドリンク、粒、ゼリー |

| 摂取目安量 | 1日1本(ドリンク/ゼリー)、1日4粒(粒) |

| 参照元 | ハウスウェルネスフーズ株式会社 公式サイト、消費者庁 機能性表示食品届出情報 |

⑧ 賢者の快眠 睡眠リズムサポート

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 特徴 | 大塚製薬が販売する、アスパラガス由来成分を配合したユニークなサプリメント。就寝・起床リズムを整えることに着目しており、特に休日明けの月曜の朝がつらい方や、生活リズムが乱れがちな方におすすめです。 |

| 機能性関与成分 | アスパラガス由来含プロリン-3-アルキルジケトピペラジン(シクロ(L-イソロイシル-L-プロリル)として、シクロ(L-フェニルアラニル-L-プロリル)として、シクロ(L-チロシル-L-プロリル)として) |

| 届出表示 | 本品にはアスパラガス由来含プロリン-3-アルキルジケトピペラジンが含まれます。これは、就寝・起床リズムを整えることにより、睡眠の質を高めること(スッキリした目覚め感)をサポートします。また、休日明け(月曜日)の心の健康(気分の落ち込み)を維持する機能があります。 |

| 形状 | 粒(タブレット) |

| 摂取目安量 | 1日1袋(7粒) |

| 参照元 | 大塚製薬株式会社 公式サイト、消費者庁 機能性表示食品届出情報 |

⑨ レムウェル

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 特徴 | 製薬会社のエーザイが開発した、ラフマ由来成分を配合したサプリメント。睡眠の「深さ」に着目しており、中途覚醒に悩む方や、ぐっすり眠った感覚を得たい方に適しています。 |

| 機能性関与成分 | ラフマ由来ヒペロシド 1mg、ラフマ由来イソクエルシトリン 1mg |

| 届出表示 | 本品にはラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンが含まれます。ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質(眠りの深さ)の向上に役立つことが報告されています。 |

| 形状 | 粒(タブレット) |

| 摂取目安量 | 1日1粒 |

| 参照元 | エーザイ株式会社 公式サイト、消費者庁 機能性表示食品届出情報 |

⑩ 北の快適工房 北の大地の夢しずく

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 特徴 | 北海道の企業、北の快適工房が販売するドリンクタイプのサプリメント。⑧の賢者の快眠と同じく、アスパラガスから抽出した休息サポート成分を配合。グレープフルーツ風味で飲みやすいのが特徴です。 |

| 機能性関与成分 | アスパラガス抽出物 |

| 届出表示 | 本品には、アスパラガス由来の誘発物質(酵素処理アスパラガス抽出物)が含まれており、睡眠の質を高める機能(起床時の爽快感の向上)と、就寝・起床リズムを整える機能、ストレスを緩和し、精神状態を良好に保つ機能、睡眠による休養感を高める効果が報告されています。 |

| 形状 | ドリンク(液体) |

| 摂取目安量 | 1日1本 |

| 参照元 | 株式会社 北の達人コーポレーション 公式サイト、消費者庁 機能性表示食品届出情報 |

⑪ FINE JAPAN グリシン3000&テアニン200

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 特徴 | グリシン3000mgとL-テアニン200mgという2つの主要な機能性関与成分を、推奨量で一度に摂取できるのが最大のメリット。寝つきと睡眠の質の両方にアプローチしたい方に最適な、コストパフォーマンスの高い製品です。 |

| 機能性関与成分 | グリシン 3000mg、L-テアニン 200mg |

| 届出表示 | 本品にはグリシン、L-テアニンが含まれます。グリシンは、すみやかに深睡眠をもたらし、睡眠の質の向上(熟眠感の改善)、及び起床時の爽快感のあるよい目覚め、日中の眠気の改善、疲労感の軽減、作業効率の向上に役立つ機能があります。L-テアニンは、睡眠の質をすこやかに改善(起床時の疲労感を軽減)するのに役立つ機能があります。 |

| 形状 | 粉末(スティックタイプ) |

| 摂取目安量 | 1日1本 |

| 参照元 | 株式会社ファイン 公式サイト、消費者庁 機能性表示食品届出情報 |

⑫ DHC GABA

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 特徴 | DHCが販売するGABAに特化したサプリメント。ストレス緩和と睡眠の質の改善、両方の機能性が報告されています。1日1粒で手軽に続けられ、価格も非常にリーズナブルなため、GABAを初めて試す方にもおすすめです。 |

| 機能性関与成分 | GABA 100mg |

| 届出表示 | 本品にはGABAが含まれます。GABAには、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能、仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能、睡眠の質(眠りの深さ)の向上に役立つ機能があることが報告されています。 |

| 形状 | 粒(ハードカプセル) |

| 摂取目安量 | 1日1粒 |

| 参照元 | 株式会社ディーエイチシー 公式サイト、消費者庁 機能性表示食品届出情報 |

⑬ ディアナチュラゴールド グリシン3000mg&テアニン200mg

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 特徴 | アサヒグループ食品の「ディアナチュラ」ブランドから出ている、グリシンとL-テアニンを組み合わせた製品。⑪のファインと同様に、寝つきと睡眠の質の両方にアプローチします。無香料・無着色・保存料無添加なのも嬉しいポイントです。 |

| 機能性関与成分 | グリシン 3000mg、L-テアニン 200mg |

| 届出表示 | 本品にはグリシン、L-テアニンが含まれます。グリシンは、睡眠の質を高めること(熟眠感の改善、睡眠時間の延長)、L-テアニンは、起床時の疲労感や眠気を軽減すること(睡眠の質を高めること)が報告されています。 |

| 形状 | 粉末(スティックタイプ) |

| 摂取目安量 | 1日1本 |

| 参照元 | アサヒグループ食品株式会社 公式サイト、消費者庁 機能性表示食品届出情報 |

⑭ 小林製薬 ナイトミン 眠る力

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 特徴 | 製薬会社の小林製薬が販売する、クロセチンを主成分としたサプリメント。中途覚醒を減らし、起床時の眠気を軽減することに特化しています。夜中に目が覚めやすい方や、朝スッキリ起きたい方におすすめです。 |

| 機能性関与成分 | クロセチン 7.5mg |

| 届出表示 | 本品にはクロセチンが含まれます。クロセチンは、良質な眠りをサポートする(中途覚醒回数を減らし、起床時の眠気を軽減する)ことが報告されています。 |

| 形状 | 粒(ソフトカプセル) |

| 摂取目安量 | 1日1粒 |

| 参照元 | 小林製薬株式会社 公式サイト、消費者庁 機能性表示食品届出情報 |

⑮ ワカサプリ for Sleep

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 特徴 | 医療機関向けサプリメントも手掛ける分子生理化学研究所の製品。L-セリンを3000mgと高配合しているのが特徴で、睡眠の質を高め、日中の眠気や作業時のストレス軽減にもアプローチします。品質にこだわりたい方に適しています。 |

| 機能性関与成分 | L-セリン 3.0g(3000mg) |

| 届出表示 | 本品にはL-セリンが含まれます。L-セリンは、睡眠の質を高めること(寝つき、熟眠感、起床時の満足感)、日中の眠気を軽減すること、作業時のストレスを軽減することが報告されています。 |

| 形状 | 粉末(スティックタイプ) |

| 摂取目安量 | 1日1本 |

| 参照元 | 株式会社分子生理化学研究所 公式サイト、消費者庁 機能性表示食品届出情報 |

睡眠改善サプリメントに含まれる代表的な機能性関与成分

ここでは、おすすめ製品にも登場した代表的な機能性関与成分について、その働きや特徴をさらに詳しく解説します。成分の作用を理解することで、より自分に合ったサプリメント選びができるようになります。

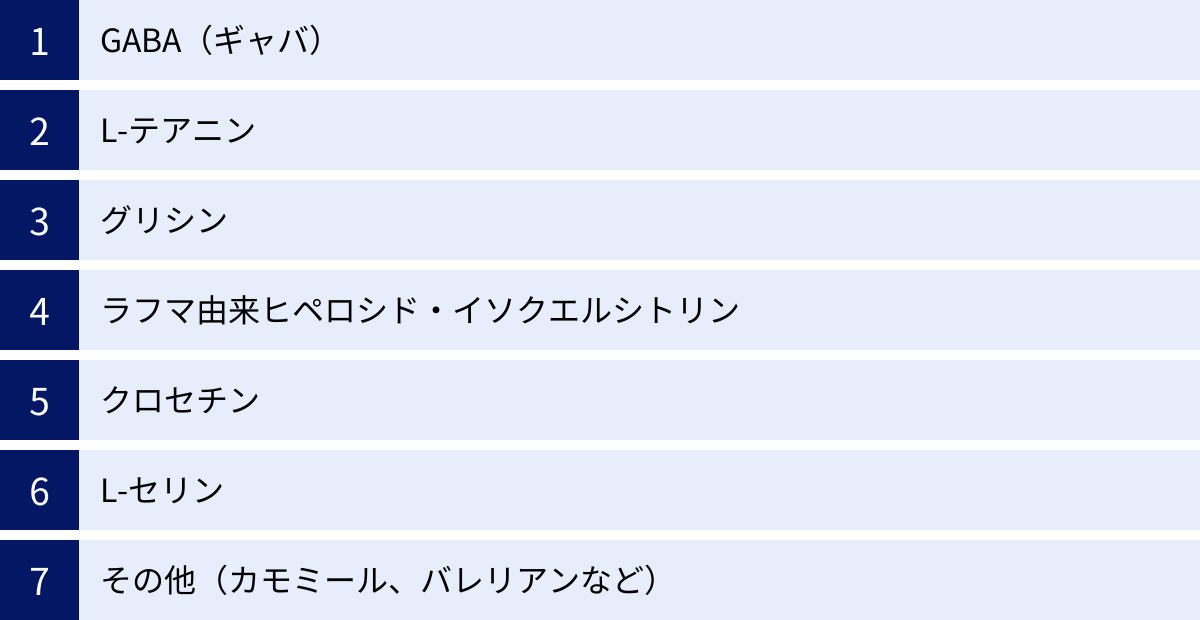

GABA(ギャバ)

GABA(Gamma-Aminobutyric Acid/γ-アミノ酪酸)は、私たちの脳内にもともと存在するアミノ酸の一種で、神経の興奮を抑える「抑制性神経伝達物質」として重要な役割を担っています。

ストレスを感じると、脳内では交感神経が活発になり、心拍数の増加や血管の収縮といった興奮状態になります。GABAはこの交感神経の働きを鎮め、心身をリラックスさせる副交感神経を優位に切り替える手助けをします。この働きにより、機能性表示食品としては以下のような機能が報告されています。

- 睡眠の質の改善: 眠りの深さを増し、すっきりとした目覚めをサポートします。リラックスすることで、スムーズな入眠にも繋がります。

- ストレス・疲労感の緩和: デスクワークなどの作業によって生じる、一時的な精神的ストレスや疲労感を和らげます。

- 血圧低下作用: 血圧が高めの方の血圧を下げる機能も報告されています。

ストレスで頭が冴えて眠れない方や、日中の緊張感が強い方に特におすすめの成分です。

L-テアニン

L-テアニンは、お茶、特に玉露や抹茶などの高級な緑茶に豊富に含まれるアミノ酸の一種です。お茶を飲むとホッとする感覚がありますが、そのリラックス効果に関わっているのがこのL-テアニンです。

L-テアニンを摂取すると、脳内でリラックス状態の指標とされる「α波」が増加することが科学的に確認されています。このα波は、心が落ち着いている時や集中している時に多く発生する脳波です。

このリラックス作用により、機能性表示食品としては以下のような機能が報告されています。

- 夜間の良質な睡眠のサポート: 就寝前に摂取することで、睡眠の質を高め、起床時の疲労感や眠気を軽減します。

- 一過性のストレス緩和: 作業などによる一時的な精神的負担を和らげる効果も期待できます。

ぐっすり眠って、朝スッキリ起きたいという方に最適な成分と言えるでしょう。

グリシン

グリシンは、私たちの体を構成するタンパク質の元となる「非必須アミノ酸」の一つで、特にエビやホタテなどの魚介類に多く含まれています。

グリシンの最も特徴的な働きは、体の中心部の温度である「深部体温」を効率的に下げる作用です。人間は、深部体温が低下する過程で自然な眠気が訪れるようにできています。グリシンは、手足の末梢血管を広げて血流を増やし、体内の熱を外部に放散させる(熱放散)のを促進します。これにより深部体温がスムーズに下がり、質の高い眠りへの移行をサポートします。

機能性表示食品としては、以下のような多岐にわたる機能が報告されています。

- 睡眠の質の向上: すみやかに深い眠り(深睡眠)をもたらし、熟眠感を改善します。

- 起床時の爽快感: 質の高い睡眠により、スッキリとした目覚めをサポートします。

- 日中のパフォーマンス向上: 日中の眠気を改善し、作業効率の向上にも役立ちます。

寝つきが悪い方、眠りが浅いと感じる方、そして日中の眠気に悩む方に幅広くおすすめできる成分です。

ラフマ由来ヒペロシド・イソクエルシトリン

ラフマは、主に中国の乾燥地帯に自生するキョウチクトウ科の植物で、古くから健康茶として飲用されてきました。その葉から抽出される有効成分が「ラフマ由来ヒペロシド」と「ラフマ由来イソクエルシトリン」です。

これらの成分は、精神の安定に関わる神経伝達物質「セロトニン」の濃度を高める働きがあると考えられています。セロトニンは、夜になると睡眠ホルモンである「メラトニン」の原料となるため、セロトニンを整えることは質の高い睡眠に不可欠です。

この作用により、機能性表示食品としては以下の機能が報告されています。

- 睡眠の質(眠りの深さ)の向上: 深いノンレム睡眠の割合を増やし、中途覚醒を減らすことで、ぐっすりとした眠りをサポートします。

夜中に何度も目が覚めてしまう方や、眠りが浅くて熟睡感がない方に特に試していただきたい成分です。

クロセチン

クロセチンは、クチナシの果実や、世界で最も高価なスパイスとして知られるサフランに含まれる、天然の黄色い色素成分です。カロテノイドの一種であり、非常に分子が小さいため、体に吸収されやすいという特徴があります。

クロセチンは、睡眠に関して複数のアプローチで作用すると考えられています。その一つが、睡眠中の成長ホルモンの分泌を促す可能性です。

機能性表示食品としては、以下の機能が報告されています。

- 良質な睡眠のサポート: 中途覚醒の回数を減らし、起床時の眠気を軽減します。

- 目の健康維持: 目のピント調節機能をサポートしたり、目の黄斑部の色素密度を維持したりする機能も報告されており、PC作業などで目を酷使する方にもおすすめです。

夜中に目が覚めがちな方、朝の目覚めをスッキリさせたい方に適した成分です。

L-セリン

L-セリンもまた、体内で合成できる非必須アミノ酸の一つです。グリシンと同様に、睡眠と深く関わるアミノ酸として研究が進んでいます。

L-セリンは、睡眠の質を総合的に高める働きが期待されています。摂取することで、寝つきが良くなる、熟眠感が向上する、起床時の満足感が高まるといった効果が報告されています。

機能性表示食品としては、以下の機能が報告されています。

- 睡眠の質の向上: 寝つき、熟眠感、起床時の満足感を改善します。

- 日中の眠気軽減: 質の高い睡眠により、日中の眠気を和らげます。

- 作業時のストレス軽減: 認知機能を使う作業時のストレスを軽減する働きも期待されます。

睡眠に関する悩みをトータルでケアしたい方におすすめの成分です。

その他(カモミール、バレリアンなど)

上記の機能性関与成分以外にも、古くからリラックスや安眠のために利用されてきたハーブがあります。

- カモミール: キク科の植物で、ハーブティーとして有名です。リンゴのような甘い香りが特徴で、リラックス効果があるとされる「アピゲニン」という成分を含んでいます。

- バレリアン: 欧州では「眠りのハーブ」として知られるハーブです。独特の香りがあり、神経の高ぶりを鎮める働きがあるとされ、サプリメントの原料として利用されています。

これらは機能性表示食品の関与成分として登録されているものは少ないですが、一般的な健康食品として販売されているサプリメントには配合されていることがあります。

睡眠改善サプリメントを飲む際の注意点

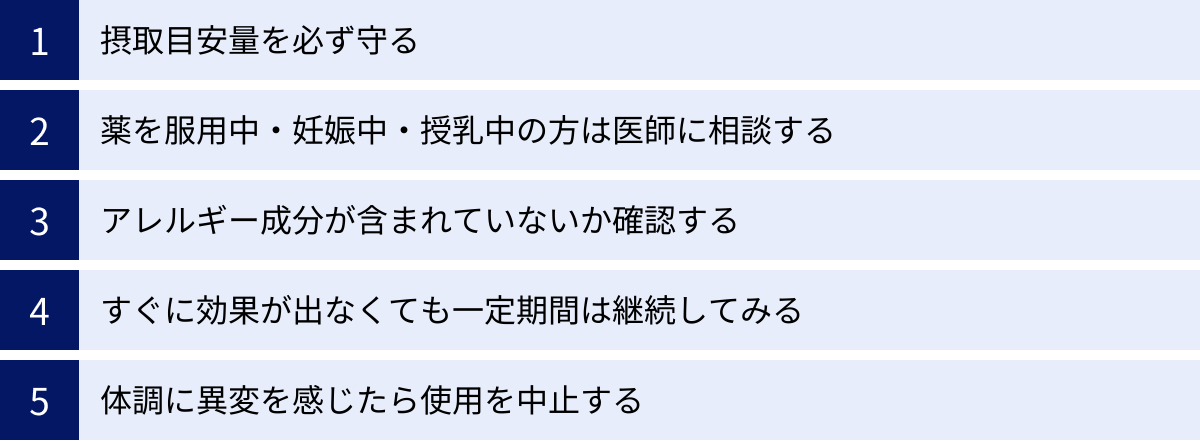

睡眠改善サプリメントは手軽に利用できる一方で、安全に効果を実感するためにはいくつかの注意点があります。以下のポイントを必ず守り、正しく活用しましょう。

摂取目安量を必ず守る

サプリメントは食品ですが、特定の成分が濃縮されています。「たくさん飲めば効果も高まる」という考えは間違いです。過剰に摂取しても効果が増強されるわけではなく、むしろ胃腸の不快感や下痢、予期せぬ体調不良を引き起こす原因となり得ます。

製品のパッケージには、科学的根拠に基づいて設定された「1日の摂取目安量」が必ず記載されています。この量を厳守することが、安全かつ効果的にサプリメントを利用するための大前提です。

薬を服用中・妊娠中・授乳中の方は医師に相談する

特定の状況下では、サプリメントの摂取に特に注意が必要です。

- 医薬品を服用中の方: 降圧剤(血圧の薬)、抗うつ薬、精神安定剤、そして特に睡眠薬などを服用している場合、サプリメントの成分と薬が相互作用を起こし、薬の効果を強めたり弱めたりする可能性があります。自己判断で併用せず、必ずかかりつけの医師や薬剤師に相談してください。

- 妊娠中・授乳中の方: この時期は母体も非常にデリケートであり、サプリメントの成分が胎児や乳児にどのような影響を与えるか、安全性が十分に確認されていない場合がほとんどです。製品パッケージにも「妊娠・授乳中の方はお控えください」といった注意書きがあることが多いです。安全を最優先し、摂取は避けましょう。

- 治療中の疾患がある方: 何らかの病気で治療中の方も、摂取前に主治医に相談することが賢明です。

アレルギー成分が含まれていないか確認する

サプリメントには、機能性関与成分だけでなく、錠剤を固めるための賦形剤やカプセルの原料など、さまざまな成分が含まれています。食物アレルギーをお持ちの方は、購入前に必ずパッケージの「原材料名」を隅々まで確認しましょう。

特に、ゼラチン(カプセル)、大豆、乳、小麦、エビ、カニなどが含まれている場合があります。アレルギー表示義務のある特定原材料だけでなく、ご自身がアレルギー反応を示す可能性のある成分が含まれていないか、細心の注意を払ってください。

すぐに効果が出なくても一定期間は継続してみる

睡眠改善サプリメントは、体質を緩やかに整え、睡眠の質をサポートするものです。医薬品のように、飲んだその日に劇的な効果が現れることは稀です。

効果を実感するまでの期間には個人差がありますが、一般的には体感が得られるまでにある程度の時間が必要です。効果がないとすぐに諦めるのではなく、まずは製品が推奨する期間、最低でも1ヶ月~3ヶ月程度は継続して様子を見ることをおすすめします。生活習慣の改善と並行して、根気強く続けてみましょう。

体調に異変を感じたら使用を中止する

サプリメントは安全性が高いとされていますが、体質に合わない可能性もゼロではありません。万が一、摂取を始めてから発疹、かゆみ、胃の不快感、下痢、便秘、あるいは翌日に過度な眠気が残るなどの体調の異変を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。

症状が改善しない場合や、気になる症状がある場合は、製品のお客様相談室に問い合わせるか、医療機関を受診しましょう。自分の体の声に耳を傾け、無理して続けないことが大切です。

サプリの効果を高める!飲むべきベストタイミング

せっかく睡眠改善サプリメントを飲むのであれば、できるだけ効果的なタイミングで摂取したいものです。ここでは、一般的な推奨タイミングについて解説します。

基本は就寝の30分~1時間前

多くの睡眠改善サプリメントで推奨されているのが、就寝の30分~1時間前に摂取するというタイミングです。

これは、摂取したサプリメントの成分が胃や腸で消化・吸収され、血流に乗って体内に広がり、効果を発揮し始めるまでにある程度の時間が必要だからです。ベッドに入る少し前に飲むことで、ちょうど眠りにつく頃に成分が働き始め、スムーズな入眠や質の高い睡眠をサポートしてくれます。

飲み物としては、常温の水か、ぬるま湯で飲むのが基本です。冷たい水は胃に負担をかける可能性があり、熱いお湯は成分によっては変質させてしまう恐れがあるため避けましょう。また、お茶やコーヒー、ジュースなどで飲むのも、成分の吸収を妨げる可能性があるため推奨されません。

夕食後に飲むのも効果的

毎日決まった時間に飲むのが難しい、あるいは就寝前に飲むのを忘れがち、という方には夕食後に飲むのも一つの方法です。

夕食後であれば、習慣化しやすく、飲み忘れを防ぐことができます。また、空腹時にサプリを飲むと胃が荒れやすいという方は、食事と一緒に摂ることで胃への負担を軽減できるというメリットもあります。

ただし、製品によっては特定のタイミング(例:就寝直前)が強く推奨されている場合もあります。基本的には、製品パッケージに記載されている「お召し上がり方」の指示に従うのが最も確実です。自分のライフスタイルに合わせて、無理なく続けられるタイミングを見つけましょう。

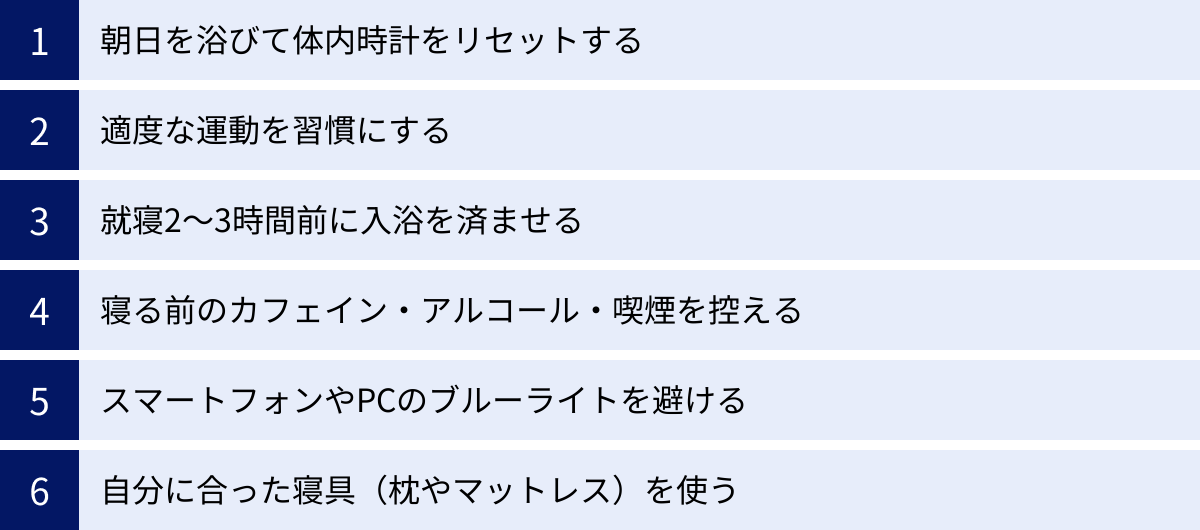

サプリだけに頼らない!日常生活で睡眠の質を高める方法

睡眠改善サプリメントはあくまで睡眠の質を向上させるための「サポート役」です。その効果を最大限に引き出し、根本的な睡眠改善を目指すためには、日常生活の習慣を見直すことが不可欠です。ここでは、今日から実践できる睡眠の質を高めるための具体的な方法をご紹介します。

朝日を浴びて体内時計をリセットする

私たちの体には、約24時間周期で心身の状態をコントロールする「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。この体内時計を正常に機能させる鍵となるのが「光」です。

朝起きたら、まずカーテンを開けて太陽の光を浴びましょう。朝日を浴びることで、睡眠を促すホルモン「メラトニン」の分泌がストップし、脳が覚醒モードに切り替わります。そして、光を浴びてから約14〜16時間後に、再びメラトニンの分泌が始まり、夜に自然な眠気が訪れるのです。

毎日同じくらいの時間に起きて朝日を浴びる習慣をつけることで、体内時計が整い、規則正しい睡眠・覚醒リズムを確立できます。

適度な運動を習慣にする

日中に適度な運動を行うと、心地よい疲労感が得られ、寝つきが良くなるだけでなく、深い睡眠(ノンレム睡眠)の時間を増やす効果があります。

おすすめは、ウォーキング、ジョギング、ヨガ、水泳などのリズミカルな有酸素運動です。週に3〜5回、1回30分程度を目安に、無理のない範囲で続けてみましょう。

ただし、注意点もあります。就寝直前の激しい運動は、交感神経を興奮させてしまい、かえって寝つきを悪くします。運動は、就寝の3時間前までには終えるようにしましょう。就寝前に行うのであれば、軽いストレッチ程度に留めるのが賢明です。

就寝2~3時間前に入浴を済ませる

質の高い睡眠には、体の中心部の温度「深部体温」の変化が大きく関わっています。人は、この深部体温が下がるタイミングで眠気を感じます。

このメカニズムをうまく利用するのが、就寝前の入浴です。就寝の2〜3時間前に、38〜40℃程度のぬるめのお湯に15〜20分ほどゆっくり浸かると、一時的に深部体温が上昇します。その後、お風呂から上がると体は熱を放出しようとし、深部体温が急降下します。この体温の低下が、スムーズで深い眠りへと誘ってくれるのです。

熱すぎるお湯(42℃以上)は交感神経を刺激して体を覚醒させてしまうため、逆効果です。リラックスできるぬるめのお湯で、心身の緊張をほぐしましょう。

寝る前のカフェイン・アルコール・喫煙を控える

就寝前に摂取すると睡眠の質を著しく低下させる「3大NG習慣」があります。

- カフェイン: コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには強い覚醒作用があります。その効果は個人差がありますが、一般的に3〜5時間程度持続すると言われています。質の良い睡眠のためには、就寝の4時間前からはカフェインの摂取を避けましょう。

- アルコール: 「寝酒をするとよく眠れる」というのは大きな誤解です。アルコールは一時的に寝つきを良くするかもしれませんが、その効果は短時間です。アルコールが分解される過程で発生するアセトアルデヒドには覚醒作用があり、夜中に目が覚めやすくなったり(中途覚醒)、眠りが浅くなったりします。また、利尿作用もあるため、トイレで起きてしまう原因にもなります。

- 喫煙: タバコに含まれるニコチンにも、カフェインと同様の覚醒作用があります。就寝前の喫煙は、寝つきを妨げ、睡眠を浅くする原因となるため控えましょう。

スマートフォンやPCのブルーライトを避ける

スマートフォン、PC、タブレット、テレビなどの画面から発せられる「ブルーライト」は、体内時計を調整するメラトニンの分泌を強力に抑制することが知られています。

夜、特に就寝前にブルーライトを浴びると、脳が「まだ昼間だ」と錯覚してしまい、メラトニンの分泌が遅れ、寝つきが悪くなったり、睡眠のリズムが乱れたりする原因になります。

理想は、就寝の1〜2時間前からはデジタルデバイスの使用を控えることです。どうしても使用する場合は、画面の明るさを下げたり、多くのデバイスに搭載されている「ナイトモード」や「ブルーライトカットモード」を活用したりして、目や脳への刺激を減らす工夫をしましょう。

自分に合った寝具(枕やマットレス)を使う

毎日長時間、体を預ける寝具は、睡眠の質を左右する非常に重要な要素です。体に合わない寝具を使い続けていると、寝心地が悪いだけでなく、肩こりや腰痛の原因にもなり、熟睡を妨げます。

- 枕: 高すぎても低すぎても、首や肩に負担がかかります。理想は、仰向けに寝た時に、首の骨が緩やかなS字カーブを保てる高さです。横向きに寝た際には、首の骨と背骨が一直線になる高さが良いとされています。

- マットレス: 硬すぎると体が沈み込まず、腰や背中に圧力が集中してしまいます。逆に柔らかすぎるとお尻が沈み込みすぎて、寝返りが打ちにくくなります。適度な硬さで体を均等に支え、自然な寝返りをサポートしてくれるものを選びましょう。

可能であれば、寝具専門店のスタッフに相談したり、実際に試したりして、自分の体型や寝姿勢に合ったものを見つけることをおすすめします。

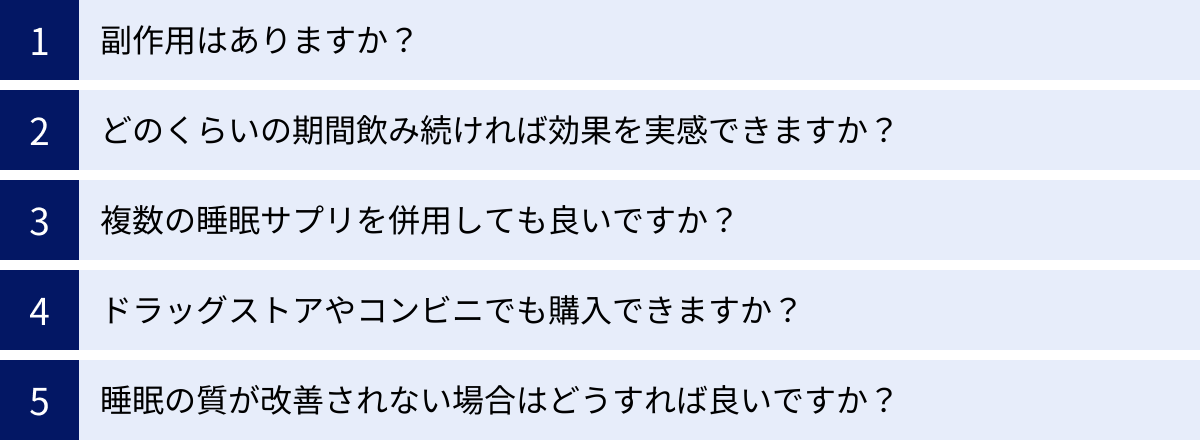

睡眠改善サプリメントに関するよくある質問

最後に、睡眠改善サプリメントに関して多くの人が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。

副作用はありますか?

A. 医薬品ではないため、睡眠薬のような重篤な副作用(依存性や強い眠気の持ち越しなど)は基本的に報告されていません。

ただし、サプリメントは「食品」ですので、体質によっては合わない場合があります。例えば、特定の成分に対してアレルギー反応が出たり、過剰に摂取することで胃腸の不快感(下痢や便秘など)を引き起こしたりする可能性はあります。定められた摂取目安量を守り、万が一、体に合わないと感じた場合は使用を中止してください。

どのくらいの期間飲み続ければ効果を実感できますか?

A. 個人差が大きいため一概には言えませんが、少なくとも1ヶ月~3ヶ月程度は継続して様子を見ることが推奨されます。

睡眠改善サプリメントは、体質を緩やかに改善していくことで効果を発揮するものです。医薬品のような即効性は期待できません。すぐに効果を感じられなくても諦めず、まずは一定期間、生活習慣の改善と合わせて続けてみることが大切です。

複数の睡眠サプリを併用しても良いですか?

A. 自己判断での併用は推奨されません。

異なる製品を同時に摂取すると、同じ成分が重複してしまい、意図せず過剰摂取につながるリスクがあります。また、成分同士の相互作用によって、予期せぬ体調不良が起こる可能性も否定できません。もし複数の悩みに対応したい場合は、ファンケルの「睡眠&疲労感ケア」のように、複数の機能性関与成分がバランス良く配合された製品を選ぶか、どうしても併用したい場合は、かかりつけの医師や薬剤師に相談してからにしましょう。

ドラッグストアやコンビニでも購入できますか?

A. はい、多くの製品が全国のドラッグストアで購入可能です。一部の製品はコンビニエンスストアでも取り扱いがあります。

ただし、店舗によって品揃えは大きく異なります。この記事で紹介したような特定の製品を探している場合は、メーカーの公式オンラインストアや、Amazon、楽天市場といった大手ECサイトを利用するのが最も確実です。公式サイトでは、お得な定期購入コースが用意されていることも多いです。

睡眠の質が改善されない場合はどうすれば良いですか?

A. サプリメントの摂取や生活習慣の改善を長期間(例:3ヶ月以上)試みても全く改善が見られない場合は、専門の医療機関を受診することを強くおすすめします。

長引く不眠の背景には、「睡眠時無呼吸症候群」「むずむず脚症候群」「うつ病」といった、治療が必要な病気が隠れている可能性があります。これらの病気は、サプリメントでは改善できません。

「たかが不眠」と軽視せず、睡眠外来、呼吸器内科、精神科・心療内科など、適切な診療科に相談してください。専門医による正しい診断と治療を受けることが、健やかな睡眠を取り戻すための最も重要なステップです。