「寝ている間に痩せられたら…」多くの人が一度は考えたことがあるかもしれません。そして、その安易な発想から「睡眠薬を飲めば、ぐっすり眠れて痩せるのでは?」という疑問に行き着く人も少なくないでしょう。しかし、その考えは非常に危険な誤解を含んでいます。

この記事では、睡眠薬とダイエットの本当の関係性について、科学的な根拠に基づき徹底的に解説します。なぜ睡眠薬に直接的なダイエット効果がないのか、そして、なぜ「質の高い睡眠」こそが健康的なダイエットに不可欠なのか。そのメカニズムを深く理解することで、あなたは薬に頼ることなく、心身ともに健康的な方法で理想の身体を目指せるようになるはずです。

睡眠不足がもたらす食欲の乱れ、代謝の低下といった具体的なデメリットから、質の高い睡眠がもたらすホルモンバランスの正常化、脂肪燃焼の促進といったメリットまで、多角的な視点から掘り下げていきます。さらに、ダイエット目的で睡眠薬を使用することの深刻なリスクや、薬に頼らずに睡眠の質を向上させるための具体的な方法まで網羅的にご紹介します。

この記事を読み終える頃には、睡眠と体重の密接な関係を正しく理解し、健康的なダイエットを成功させるための確かな知識が身についていることでしょう。

目次

結論:睡眠薬に直接的なダイエット効果はない

まず、この記事の最も重要な結論からお伝えします。睡眠薬に、体重を減少させたり脂肪を燃焼させたりする直接的なダイエット効果は一切ありません。 「睡眠薬を飲めば痩せる」という考えは、科学的根拠のない危険な誤解です。

この誤解を解くために、睡眠薬が本来どのような目的で使われる薬なのかを理解する必要があります。睡眠薬の主な作用は、脳の活動を司る中枢神経系に働きかけ、興奮を鎮めたり、眠りを誘う物質の働きを強めたりすることで、強制的に入眠を促す、あるいは睡眠状態を維持することにあります。その作用機序の中に、脂肪細胞に直接働きかけて分解を促したり、エネルギー消費(カロリー消費)を活発にしたりするような効果は含まれていません。

では、なぜ「睡眠薬で痩せる」という噂や誤解が生まれるのでしょうか。その背景には、睡眠不足と肥満の深い関係性が隠されています。慢性的な睡眠不足に悩んでいた人が、医師の適切な処方のもとで睡眠薬を使用し、結果として睡眠不足が解消されるケースがあります。睡眠が改善されると、後述するホルモンバランスの乱れが正常化し、食欲が安定したり、代謝が改善したりすることがあります。この「睡眠不足の解消」による間接的な効果が、「睡眠薬によるダイエット効果」と誤って解釈されてしまうのです。

しかし、これはあくまで「不眠症」という病気の治療の一環として、睡眠が改善された結果に過ぎません。ダイエットを目的として、健康な人が安易に睡眠薬に手を出すべきではない明確な理由があります。睡眠薬は医薬品であり、多くの副作用やリスクを伴います。依存性や耐性の形成、翌日への眠気の持ち越し、記憶障害、ふらつきによる転倒など、その代償は決して小さくありません。

たとえば、架空の人物Aさんが「最近太り気味で、夜もなかなか寝付けない。睡眠薬を飲めばぐっすり眠れて、ついでに痩せるかもしれない」と考えたとします。この安易な考えで睡眠薬を使用した場合、Aさんは一時的に眠れるようになるかもしれません。しかし、不眠の根本的な原因(例えば、ストレスや生活習慣の乱れ)が解決されたわけではありません。薬に頼ることで、本来向き合うべき問題から目を背けてしまい、気づけば薬なしでは眠れない「依存状態」に陥る可能性があります。さらに、副作用で日中の活動意欲が低下し、運動不足になってかえって太ってしまうという、本末転倒な結果を招くことさえあり得るのです。

重要なのは、「睡眠薬」そのものではなく、「質の高い睡眠」という結果です。 健康的に体重をコントロールしたいのであれば、目指すべきは薬物による強制的な睡眠ではなく、自らの力で質の高い睡眠を得られるような生活習慣を築くことです。この記事では、そのための科学的根拠と具体的な方法を詳しく解説していきます。睡眠薬に頼るという短絡的な選択が、いかに本来の目的から遠ざかり、心身の健康を損なうリスクをはらんでいるかを理解することが、正しいダイエットへの第一歩となります。

睡眠不足が太りやすくなる科学的な理由

「寝不足はお肌の敵」とよく言われますが、実は「ダイエットの最大の敵」でもあることをご存知でしょうか。睡眠時間が不足すると、私たちの意志の力だけではコントロールが難しいほど強力に、体内では「太りやすい」環境が作り出されてしまいます。そのメカニズムは、主に4つのホルモンの乱れによって説明できます。ここでは、睡眠不足がなぜ肥満に直結するのか、その科学的な理由を一つひとつ詳しく見ていきましょう。

食欲を増やすホルモン「グレリン」の増加

まず一つ目のホルモンは、「グレリン」です。グレリンは主に胃から分泌されるホルモンで、脳の視床下部に作用して「お腹が空いた」というシグナルを送り、食欲を増進させる働きがあります。別名「食欲増進ホルモン」や「空腹ホルモン」とも呼ばれます。

通常、グレリンは空腹時に分泌量が増え、食事を摂ると減少します。しかし、睡眠時間が不足すると、このグレGリンの分泌をコントロールするシステムに異常が生じます。研究によれば、睡眠時間が短い人ほど、血中のグレリン濃度が高くなることがわかっています。参照:米国国立医学図書館(National Library of Medicine)

つまり、寝不足の状態では、実際には身体がエネルギーを必要としていなくても、脳が「もっと食べろ」という強力な指令を出し続けることになるのです。これが、徹夜明けや寝不足が続いたときに、異常なほどの空腹感に襲われたり、普段なら我慢できるはずの食欲に抗えなくなったりする原因の一つです。

さらに厄介なのは、グレリンの増加が、単に食欲を増やすだけではない点です。グレリンは特に、高カロリー、高脂肪、高糖質といった、いわゆる「ジャンクフード」や「ご褒美スイーツ」のような報酬系の食べ物への欲求を強くすることが知られています。寝不足の日に、無性にポテトチップスやラーメン、チョコレートケーキが食べたくなるという経験は、多くの人が持っているのではないでしょうか。それは意志が弱いからではなく、グレリンというホルモンの仕業である可能性が高いのです。健康的な食事で満足感を得にくくなり、高カロリーな食事に走りやすくなるため、摂取カロリーが大幅に増加し、体重増加に直結してしまいます。

食欲を抑えるホルモン「レプチン」の減少

二つ目のホルモンは、「レプチン」です。レプチンは主に脂肪細胞から分泌され、グレリンとは正反対に、脳に作用して「お腹がいっぱいだ」というシグナルを送り、食欲を抑制し、エネルギー消費を促進する働きを持ちます。別名「食欲抑制ホルモン」や「満腹ホルモン」と呼ばれ、体重を一定に保つための重要な役割を担っています。

十分な睡眠がとれていると、レプチンの分泌は正常に保たれ、食事を摂ると満腹感を覚えて自然に食べるのをやめることができます。しかし、睡眠不足はこのレプチンの分泌を著しく減少させてしまいます。研究では、わずか数日間の睡眠不足でも、血中のレプチン濃度が有意に低下することが示されています。

つまり、睡眠不足の状態では、食欲を増進させる「グレリン」が増加する一方で、食欲を抑制する「レプチン」が減少するという、最悪の「ダブルパンチ」に見舞われることになります。アクセル(グレリン)が強く踏み込まれているのに、ブレーキ(レプチン)が効かなくなっている状態を想像してみてください。食欲のコントロールは非常に困難になり、どれだけ食べても満腹感が得られず、結果として「食べ過ぎ」を招いてしまうのです。

このグレリンの増加とレプチンの減少は、肥満のリスクを飛躍的に高める主要な要因です。意志の力で食事量をコントロールしようとしても、ホルモンの強力な指令には逆らいにくく、ダイエットの努力が無駄になりやすい状況に陥ってしまいます。

基礎代謝に関わる「成長ホルモン」の分泌低下

三つ目の重要なホルモンが「成長ホルモン」です。成長ホルモンというと、子どもの身長を伸ばすホルモンというイメージが強いかもしれませんが、成人にとっても極めて重要な役割を果たしています。その一つが、新陳代謝を活発にし、筋肉量を維持・増加させ、脂肪を分解するという働きです。つまり、成長ホルモンは、私たちが何もしなくても消費されるエネルギーである「基礎代謝」を高く保つために不可欠なのです。

この成長ホルモンの分泌に、睡眠は決定的に重要な役割を果たします。成長ホルモンは一日中分泌されていますが、その分泌量がピークに達するのは、睡眠中、特に眠り始めの深いノンレム睡眠のときです。質の高い深い睡眠がとれていれば、この時間帯に大量の成長ホルモンが分泌され、日中に受けた細胞のダメージを修復したり、筋肉を育てたり、そして体脂肪をエネルギーとして利用しやすいように分解したりしてくれます。

しかし、睡眠不足に陥ったり、眠りが浅くて深いノンレム睡眠の時間が短くなったりすると、成長ホルモンの分泌量は大幅に減少してしまいます。その結果、以下のような悪影響が現れます。

- 基礎代謝の低下:筋肉量の維持が難しくなり、脂肪の分解も滞るため、全体的なエネルギー消費量が減ってしまいます。同じ食事、同じ運動量でも、太りやすく痩せにくい身体になってしまうのです。

- 脂肪の蓄積:脂肪を分解する働きが弱まるため、摂取した余分なエネルギーが体脂肪として蓄積されやすくなります。

- 筋肉の減少:筋肉は身体の中で最も多くのエネルギーを消費する組織です。成長ホルモンの分泌低下は筋肉の修復・成長を妨げ、筋肉量が減ることで、さらに基礎代謝が低下するという悪循環に陥ります。

つまり、睡眠不足は、身体の「脂肪燃焼工場」の稼働を停止させてしまうようなものなのです。

脂肪を蓄積する「コルチゾール」の増加

最後に紹介するのが「コルチゾール」です。コルチゾールは副腎皮質から分泌されるホルモンで、ストレスに反応して分泌されることから「ストレスホルモン」として知られています。血糖値や血圧を上昇させ、身体を活動的な状態にするなど、生命維持に不可欠な役割を持っています。

しかし、問題となるのは、このコルチゾールが慢性的に過剰分泌される状態です。睡眠不足は、身体にとって非常に大きなストレスとなります。そのため、睡眠が足りていない状態が続くと、身体は常にストレスに晒されていると判断し、コルチゾールを過剰に分泌し続けます。

慢性的なコルチゾールの増加は、体重増加に直接的・間接的に影響を与えます。

- 脂肪の蓄積促進:コルチゾールには、エネルギーを非常事態に備えて蓄えようとする働きがあります。特に、お腹周りの内臓脂肪を蓄積しやすくすることが知られています。いわゆる「ストレス太り」の主な原因の一つです。

- 食欲の増進:コルチゾールは血糖値を上昇させますが、その反動で血糖値が急降下すると、強い空腹感を引き起こします。また、グレリンと同様に、高カロリー・高糖質な食べ物への欲求を高める作用もあります。

- 筋肉の分解:コルチゾールは、緊急時のエネルギー源を作り出すために、筋肉を分解して糖に変える「糖新生」という働きを促進します。これにより筋肉量が減少し、基礎代謝の低下につながります。

これらのホルモンの関係をまとめると、以下のようになります。

| ホルモン名 | 主な働き | 睡眠不足による影響 | 体重への影響 |

|---|---|---|---|

| グレリン | 食欲を増進させる | 増加する | 食欲が増し、高カロリー食を欲しやすくなる |

| レプチン | 食欲を抑制させる | 減少する | 満腹感を得にくく、食べ過ぎにつながる |

| 成長ホルモン | 脂肪を分解し、筋肉を維持する | 減少する | 基礎代謝が低下し、脂肪が蓄積しやすくなる |

| コルチゾール | ストレス反応、脂肪蓄積 | 増加する | 脂肪(特に内臓脂肪)を蓄積しやすくする |

このように、睡眠不足は意志の力では抗いがたいほど強力な生理的メカニズムを通じて、「食欲を暴走させ、代謝を低下させ、脂肪を溜め込む」という、まさに太るための完璧な体内環境を作り上げてしまうのです。ダイエットを成功させたいなら、まずこの根本的な原因である睡眠不足を解消することが、何よりも重要であると言えるでしょう。

質の良い睡眠がダイエットを後押しするメカニズム

前章では、睡眠不足がいかにして体を「太りやすい」状態にするかを解説しました。逆に言えば、質の高い睡眠を確保することは、体を自然と「痩せやすい」状態へと導く強力な武器になります。薬や無理な食事制限に頼ることなく、体内のメカニズムを正常化させることで、ダイエットを効率的かつ健康的に進めることが可能です。ここでは、質の良い睡眠がダイエットを力強く後押しする二つの主要なメカニズムについて詳しく見ていきましょう。

食欲をコントロールするホルモンバランスが整う

ダイエットの最大の壁の一つは「食欲との戦い」です。しかし、質の高い睡眠は、この戦いを不要にしてくれるかもしれません。なぜなら、十分な睡眠をとることで、前章で解説した食欲に関連するホルモン、グレリン(食欲増進)とレプチン(食欲抑制)のバランスが劇的に改善されるからです。

- グレリンの分泌抑制:質の高い睡眠を十分にとると、グレリンの過剰な分泌が抑えられます。これにより、「偽りの空腹感」に悩まされることが減ります。日中に感じる「何となく口寂しい」「お腹は空いていないはずなのに何か食べたい」といった衝動は、睡眠不足によるグレリンの暴走が原因であることが少なくありません。睡眠が足りていれば、本当に体が必要とするときにだけ、適切な空腹感を感じるようになります。

- レプチンの分泌正常化:同時に、食欲にブレーキをかけるレプチンの分泌が正常化します。これにより、食事をした際に適切なタイミングで満腹感を感じられるようになり、自然と食べ過ぎを防ぐことができます。 バイキングなどで、ついつい元を取ろうと食べ過ぎてしまうような場面でも、レプチンが正常に機能していれば、「もう十分だ」というサインを脳がしっかりと受け取ることができるのです。

この二つのホルモンバランスが整うことの最大のメリットは、「我慢」や「意志の力」に頼る必要がなくなる点です。無理な食事制限はストレスを溜め、反動で過食につながることが多々あります。しかし、睡眠によって食欲が自然な状態にリセットされれば、ストレスを感じることなく、適切な量の食事で満足できるようになります。

例えば、同じ1,800kcalの食事制限を目標にする場合を考えてみましょう。睡眠不足の人は、常にグレリンの「もっと食べろ」という声と戦いながら、レプチンの効かないブレーキで食事を中断しなければならず、多大な精神的エネルギーを消耗します。一方、ぐっすり眠れた人は、そもそも過剰な食欲が湧かず、適量で自然に満腹感を得られるため、楽々と目標を達成できる可能性が高まります。質の高い睡眠は、ダイエットにおける最強の「守り」の戦略と言えるでしょう。

成長ホルモンが脂肪燃焼を促す

質の高い睡眠は、「守り」だけでなく、ダイエットにおける「攻め」、つまり脂肪燃焼を直接的に促進する役割も果たします。その主役となるのが、先ほども登場した「成長ホルモン」です。

成人の場合、成長ホルモンの最も重要な働きの一つは、体脂肪を分解してエネルギーとして利用しやすい形(遊離脂肪酸)に変えることです。この働きは、深いノンレム睡眠中に最も活発になります。つまり、私たちは眠っている間に、体内の「脂肪燃焼スイッチ」をオンにしているのです。

このメカニズムは、ダイエットにおいて非常に重要です。

- 寝ている間の脂肪分解:深い睡眠中に分泌された成長ホルモンは、体内に蓄えられた脂肪細胞に働きかけ、脂肪を分解します。これにより、翌日の活動エネルギーとして脂肪が使われやすくなります。よく「寝ている間に痩せる」と言われますが、これは単なるイメージではなく、成長ホルモンによる脂肪分解という科学的な裏付けがあるのです。一晩で数百キロカロリーに相当する脂肪が分解されるとも言われています。

- 日中の脂肪燃焼効率のアップ:夜間に分解された遊離脂肪酸は、血中に放出されます。そして、日中のウォーキングや軽い運動など、少しの身体活動でもエネルギー源として効率よく燃焼されます。つまり、質の良い睡眠は、日中の運動によるダイエット効果を最大化するための下準備をしてくれるのです。しっかり眠れた翌日に体が軽く感じ、活動的になれるのは、この効果も一因です。

- 筋肉の維持・増強による基礎代謝の向上:成長ホルモンは、脂肪を分解するだけでなく、筋肉の修復や合成も促します。筋肉は体の中で最もエネルギーを消費する組織であるため、筋肉量を維持・増強することは基礎代謝を高める上で不可欠です。日中に筋力トレーニングを行った場合、その効果を最大限に引き出し、筋肉を効率よく育てるためにも、夜間の質の高い睡眠と成長ホルモンの分泌が欠かせません。睡眠は、究極の筋トレサプリメントとも言えるでしょう。

このように、質の良い睡眠は、食欲を自然にコントロールする「守り」の側面と、成長ホルモンを通じて脂肪燃焼を促進し、基礎代謝を高める「攻め」の側面の両方を持ち合わせています。ダイエットというと、辛い食事制限やハードな運動ばかりが注目されがちですが、その土台として最も簡単で、最も効果的な戦略が「質の高い睡眠を確保すること」なのです。薬に頼るのではなく、この自然な体のメカニズムを最大限に活用することが、健康的で持続可能なダイエットへの王道と言えるでしょう。

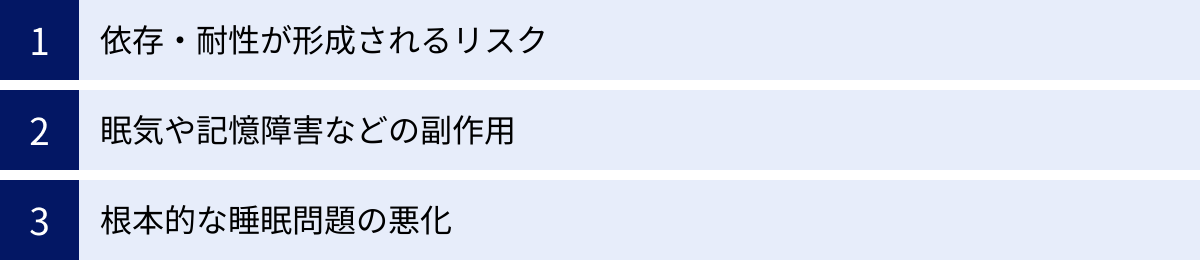

ダイエット目的で睡眠薬を使う3つの危険性

「睡眠がダイエットに良いなら、手っ取り早く睡眠薬を使えばいいのでは?」という考えは、一見すると合理的に思えるかもしれません。しかし、この短絡的な思考には、あなたの心身の健康を深刻に脅かす、重大な危険が潜んでいます。睡眠薬は不眠症の治療薬であり、ダイエット目的で使用することは、その恩恵をはるかに上回るリスクを伴います。ここでは、その代表的な3つの危険性について、具体的に解説します。

① 依存・耐性が形成されるリスク

ダイエット目的で睡眠薬を使用する上で、最も深刻かつ警戒すべきリスクが「依存」と「耐性」の形成です。これらは一度陥ると抜け出すのが非常に困難な、薬物乱用の入り口とも言える状態です。

- 依存:依存には「精神的依存」と「身体的依存」の二種類があります。

- 精神的依存とは、「薬がないと眠れないのではないか」という強い不安や思い込みにとらわれ、薬を手放せなくなる状態です。ダイエットという本来の目的とは関係なく、「眠るためには薬が必要だ」という強迫観念が生まれ、日常生活の中心が薬の確保になってしまうことさえあります。

- 身体的依存とは、長期間薬を連用することで、体が薬のある状態に慣れてしまい、薬の血中濃度が低下すると不快な症状(離脱症状)が現れる状態です。離脱症状には、以前よりもひどい不眠(反跳性不眠)、強い不安、焦燥感、頭痛、吐き気、発汗、震えなどがあり、この苦痛から逃れるために、また薬を服用してしまうという悪循環に陥ります。

- 耐性:耐性とは、同じ量の薬を繰り返し使用しているうちに、身体が薬の作用に慣れてしまい、以前と同じ効果が得られなくなる現象です。初めは1錠で眠れていたのに、次第に効かなくなり、2錠、3錠と量を増やさなければならなくなります。これは、脳の受容体が薬の刺激に対して鈍感になるために起こります。量を増やせば副作用のリスクも増大し、依存形成も加速します。最終的には、医師の処方量をはるかに超える量を服用する「オーバードーズ(過剰摂取)」に至る危険性もあり、急性中毒や最悪の場合、命に関わる事態も招きかねません。

ダイエットという本来の目的は忘れ去られ、気づいたときには「薬物依存」という新たな、より深刻な問題に苦しむことになりかねないのです。軽い気持ちで始めたはずが、心と体の両方を蝕む深刻な事態につながるリスクがあることを、絶対に忘れてはなりません。

② 眠気や記憶障害などの副作用

睡眠薬は脳の働きを強制的に抑制する薬であるため、様々な副作用が伴います。これらの副作用は、ダイエットどころか、日々の安全な生活すら脅かす可能性があります。

- 持ち越し効果(翌朝効果):服用した薬の作用が翌朝以降も残ってしまい、強い眠気、頭がボーっとする、集中力や判断力の低下、だるさといった症状が現れることがあります。特に、作用時間が長いタイプの睡眠薬で起こりやすいとされています。このような状態では、仕事や勉強のパフォーマンスが著しく低下するだけでなく、自動車の運転や機械の操作など、危険を伴う作業中に重大な事故を引き起こすリスクが非常に高まります。ダイエットのために運動しようにも、体がだるくて動く気になれない、という本末転倒な状況にもなり得ます。

- ふらつき・転倒:睡眠薬には筋弛緩作用(筋肉の緊張をほぐす作用)を持つものが多く、その影響で足元がふらつき、転倒しやすくなります。特に、夜中にトイレに起きた際などに転倒し、骨折などの大怪我につながるケースは少なくありません。高齢者では、この転倒がきっかけで寝たきりになってしまうこともあります。

- 記憶障害(前向性健忘):薬を服用してから眠りにつくまでの間の出来事を、後になって思い出せなくなるという副作用です。例えば、薬を飲んだ後に誰かと電話で話したり、食事をしたりしたことを全く覚えていない、といったことが起こり得ます。無意識のうちに大量に食事をしてしまい、翌朝その記憶がなく、かえって体重が増えていた、という皮肉な事態も報告されています。

これらの副作用は、健康的な生活の基盤を根底から揺るがします。ダイエットは心身が健康であってこそ成り立つものです。副作用によって日中の活動が制限され、安全が脅かされるような方法が、決して正しい選択でないことは明らかでしょう。

③ 根本的な睡眠問題の悪化

そもそも「寝つきが悪い」「眠りが浅い」と感じている場合、その背景には何らかの原因が隠されています。ストレス、生活習慣の乱れ、うつ病などの精神疾患、あるいは睡眠時無呼吸症候群やレストレスレッグス症候群といった睡眠障害など、その原因は多岐にわたります。

睡眠薬は、これらの根本原因を治療する薬ではありません。あくまで症状を一時的に抑える「対症療法」に過ぎないのです。ダイエット目的で安易に睡眠薬を使用すると、この最も重要な点が見過ごされてしまいます。

薬の力で眠れてしまうと、「問題は解決した」と錯覚し、本来向き合うべき不眠の根本原因を放置してしまうことになります。例えば、睡眠時無呼吸症候群が原因で熟睡できていない人が、そのことに気づかずに睡眠薬を服用し続けると、症状は改善しないどころか、かえって呼吸抑制を助長して病状を悪化させる危険性さえあります。

また、薬に頼り続けることで、自力で眠る能力がますます低下してしまうことも問題です。そして、何らかの理由で薬をやめようとしたとき、根本原因が手つかずのままであるため、以前よりも激しい不眠(反跳性不眠)に襲われ、結局薬をやめられないという事態に陥りがちです。

真の健康を取り戻し、持続可能なダイエットを成功させるためには、不眠の原因を特定し、それに対して適切に対処することが不可欠です。睡眠薬は、その根本解決への道を覆い隠してしまう「目隠し」のようなものになりかねません。問題の先送りにしかならない安易な選択は、長期的にはより大きな代償を払うことになるのです。

睡眠薬の本来の役割と注意点

前章ではダイエット目的での睡眠薬使用の危険性を解説しましたが、これは睡眠薬そのものが「悪」だということではありません。睡眠薬は、医師の監督のもとで適切に使用されれば、深刻な不眠に苦しむ人々にとって非常に有効で、生活の質を劇的に改善する力を持つ重要な医薬品です。ここでは、睡眠薬に対する正しい理解を深めるために、その本来の役割と使用上の重要な注意点について解説します。

睡眠薬は不眠症の治療薬

睡眠薬の本来の役割、それは「不眠症」という病気を治療することです。ダイエットや美容、集中力アップといった目的のために使用するものでは決してありません。

不眠症とは、単に「眠れない」という状態を指すだけではありません。医学的には、以下のような睡眠の問題が1ヶ月以上続き、その結果、日中の倦怠感、意欲低下、集中力困難、食欲不振といった心身の不調が出現し、日常生活に支障をきたしている状態を指します。参照:厚生労働省 e-ヘルスネット

不眠症は、主に4つのタイプに分類されます。

- 入眠障害:寝床に入ってもなかなか寝付けない(通常30分~1時間以上)。

- 中途覚醒:眠りについても、夜中に何度も目が覚めてしまい、その後なかなか再入眠できない。

- 早朝覚醒:自分が望む起床時間よりも2時間以上早く目が覚めてしまい、その後眠れない。

- 熟眠障害:睡眠時間は十分に確保できているはずなのに、眠りが浅く、朝起きた時にぐっすり眠れたという満足感(休養感)が得られない。

これらの症状によって、日中の活動に深刻な影響が出ている場合、医師は不眠症と診断し、治療の選択肢の一つとして睡眠薬の処方を検討します。つまり、睡眠薬は、病的な不眠によって損なわれた心身の健康と日常生活を取り戻すための「治療薬」なのです。

医師は患者の不眠のタイプ、年齢、体質、他の病気の有無などを総合的に判断し、作用時間や作用機序の異なる様々な種類の睡眠薬の中から、最も適切と考えられるものを選択します。例えば、寝つきが悪い入眠障害の患者には作用時間の短い薬を、夜中に目が覚めてしまう中途覚醒の患者には作用時間が中程度の薬を、というように、きめ細やかな処方が行われます。

このように、専門的な知識を持つ医師の厳格な管理下で、治療目的で用いられるのが睡眠薬の本来の姿です。健康な人がダイエットという全く異なる目的で、自己判断で使用することの不適切さと危険性は、この本来の役割を理解すれば自ずと明らかになるでしょう。

必ず医師の診断と処方が必要

睡眠薬の適切な使用におけるもう一つの大原則は、必ず医師の診断と処方に基づいて服用するということです。日本では、睡眠薬は「処方箋医薬品」に指定されており、ドラッグストアなどで市販されていません。これは、その効果の強さと副作用のリスクから、専門家である医師の判断なしに使用することが危険であると国が定めているためです。

しかし、近年ではインターネットを通じて、海外から医薬品を個人輸入する人が増えています。睡眠薬もその対象となっており、安易な気持ちで非正規のルートから入手しようとするケースが見受けられますが、これは極めて危険な行為です。

個人輸入や、友人・家族からの譲渡など、非正規のルートで入手した睡眠薬には、以下のような深刻なリスクが潜んでいます。

- 偽造薬・粗悪品のリスク:海外で流通している医薬品の中には、精巧に作られた偽造薬が紛れ込んでいることがあります。これらの偽造薬は、有効成分が全く入っていなかったり、逆に規定量より多く含まれていたり、あるいは表示とは全く異なる成分や、体に有害な不純物が混入していたりする可能性があります。そのようなものを服用すれば、効果がないばかりか、深刻な健康被害を引き起こす恐れがあります。

- 健康状態に適さない薬を服用するリスク:前述の通り、睡眠薬には多くの種類があり、個人の症状や体質に合わせて慎重に選択されるべきものです。自己判断で選んだ薬が、自分の健康状態(例えば、肝臓や腎臓の機能、呼吸器系の疾患の有無など)に適していない場合、重篤な副作用を招く可能性があります。特に、睡眠時無呼吸症候群の人が、それを知らずに睡眠薬を服用すると、呼吸抑制が悪化し、命に関わる事態にもなりかねません。

- 法的なリスク:睡眠薬の中には、「麻薬及び向精神薬取締法」によって規制されている成分を含むものがあります。医師の処方箋なしにこれらの薬を輸入、所持、使用することは、法律違反となり、厳しい罰則の対象となります。軽い気持ちで行った個人輸入が、犯罪につながる可能性があるのです。

睡眠に関する悩みがある場合、自己判断で非正規の薬に手を出すのではなく、必ず専門の医療機関を受診してください。 相談先としては、精神科、心療内科、あるいは「睡眠外来」などの専門外来が適しています。まずはかかりつけの内科医に相談してみるのも良いでしょう。

医師に相談すれば、薬物療法だけでなく、後述するような生活習慣の改善指導(睡眠衛生指導)や、不眠の原因となっている心理的な問題に対するカウンセリングなど、より根本的で安全な解決策を提案してもらえます。専門家の助けを借りることは、健康を取り戻すための最も安全で確実な道なのです。

睡眠の質を高めて健康的に痩せる8つの方法

睡眠薬に頼ることなく、健康的で持続可能なダイエットを成功させる鍵は、日々の生活習慣を見直し、「睡眠の質」そのものを向上させることにあります。ここでは、今日から実践できる、科学的根拠に基づいた8つの具体的な方法をご紹介します。これらの習慣を一つひとつ取り入れることで、あなたの体は自然と眠る準備を整え、痩せやすい体内環境へと変わっていくでしょう。

① 決まった時間に寝て起きる習慣をつける

私たちの体には、約24時間周期で心身の状態を変化させる「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。この体内時計が規則正しく働くことで、夜になると自然に眠くなり、朝になるとすっきりと目覚めることができます。このリズムを整えるために最も重要なのが、毎日同じ時間に起き、同じ時間に寝ることです。

特に重要なのは、起床時間を一定にすることです。平日は6時に起きる人が、休日に10時まで寝ていると、体内時計は4時間も後ろにずれてしまいます。これはまるで、毎週日本とドバイを往復しているようなもので、「社会的ジェットラグ(時差ぼけ)」とも呼ばれます。このズレが大きくなると、日曜の夜に寝付けなくなったり、月曜の朝に起きるのが辛くなったりする原因となります。休日であっても、平日との起床時間の差は2時間以内に抑えることを目指しましょう。もし眠い場合は、昼間に15~20分程度の短い昼寝をするのが効果的です。

② 朝に太陽の光を浴びて体内時計をリセットする

起床時間を一定にすることとセットで実践したいのが、朝起きたらすぐに太陽の光を浴びることです。私たちの体内時計は、厳密には24時間より少し長いため、毎日リセットしてあげる必要があります。そのリセットボタンの役割を果たすのが「光」、特に太陽の光です。

朝の光を網膜で感じると、脳は「朝が来た」と認識し、睡眠を促すホルモンである「メラトニン」の分泌をストップさせます。そして、このリセット信号から約14~16時間後に、再びメラトニンの分泌が始まり、夜の自然な眠気を誘発するのです。つまり、朝の光を浴びることは、その日の目覚めを良くするだけでなく、その夜の寝つきを良くするためにも不可欠な習慣なのです。起きたらまずカーテンを開け、ベランダに出たり、窓際で朝食をとったりして、15分以上は光を浴びるように心がけましょう。曇りや雨の日でも、屋外の光は室内の照明よりはるかに強いので、効果があります。

③ 日中に適度な運動を行う

日中の適度な運動は、夜の睡眠の質を高めるための強力なツールです。運動には主に二つの効果があります。一つは、心地よい疲労感がスムーズな入眠を助けること。もう一つは、体温のメリハリをつける効果です。

人は、体の内部の温度である「深部体温」が下がるタイミングで眠気を感じます。日中にウォーキングやジョギング、サイクリングなどの有酸素運動を行うと、一時的に深部体温が上昇します。そして、運動後、数時間かけて体温がゆっくりと下がっていき、就寝時間帯に最もスムーズに体温が低下することで、質の高い深い睡眠が得られやすくなるのです。運動のタイミングとしては、夕方(就寝の3~4時間前)が理想的とされています。ただし、就寝直前の激しい運動は、交感神経を興奮させてしまい、かえって寝つきを悪くするので避けましょう。

④ 夕食は就寝の3時間前までに済ませる

「食べてすぐ寝ると牛になる」ということわざがありますが、これは睡眠の質においても真実です。就寝直前に食事を摂ると、私たちが眠っている間も、胃腸は消化活動のために働き続けなければなりません。内臓が活発に動いている状態では、脳や体が十分に休息できず、眠りが浅くなったり、夜中に目が覚めたりする原因になります。

また、消化活動中は深部体温が下がりにくいため、寝つきも悪くなります。理想的には、就寝の3時間前までには夕食を済ませておくことが推奨されます。仕事などでどうしても夕食が遅くなる場合は、消化の良いもの(おかゆ、うどん、スープ、豆腐など)を少量摂るに留め、揚げ物や脂っこい肉料理などは避けるようにしましょう。

⑤ 就寝1~2時間前にぬるめのお風呂に入る

日中の運動と同様に、入浴も深部体温をコントロールして睡眠の質を高めるのに役立ちます。ポイントは「ぬるめのお湯」と「タイミング」です。

38~40℃程度のぬるめのお湯に、15~20分ほどゆっくりとつかるのがおすすめです。これにより、一時的に上昇した深部体温が、お風呂から上がった後に放熱されて急激に低下します。この体温の低下が、強い眠気を誘うのです。入浴のタイミングは、就寝の1~2時間前がベストです。逆に、42℃以上の熱いお湯や、就寝直前の入浴は、交感神経を刺激して体を興奮させてしまうため、逆効果になる可能性があります。

⑥ 寝る前のスマートフォンやPCの使用を控える

現代人にとって最も難しい課題の一つかもしれませんが、睡眠の質を考える上で避けては通れないのが、就寝前のデジタルデバイスの使用です。スマートフォンやPC、タブレットなどの画面が発する「ブルーライト」は、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を強力に抑制する作用があります。

脳はブルーライトを浴びると「昼間だ」と勘違いし、メラトニンの分泌を止めてしまいます。その結果、寝つきが悪くなるだけでなく、睡眠全体の質が低下し、眠りが浅くなることが多くの研究で示されています。最低でも就寝の1時間前にはスマホやPCの電源をオフにし、代わりに読書(電子書籍ではなく紙の本が望ましい)をしたり、ストレッチをしたり、静かな音楽を聴いたりして、心と体をリラックスさせる時間を作りましょう。

⑦ 寝室の環境(温度・湿度・光・音)を整える

快適な睡眠のためには、寝室を「眠るための聖域」として整えることも重要です。以下の4つの要素を見直してみましょう。

- 温度・湿度:快適に眠れる寝室の環境は、温度が夏場で25~26℃、冬場で22~23℃、湿度は年間を通じて50~60%が目安とされています。エアコンや加湿器・除湿器を適切に使い、快適な環境を保ちましょう。

- 光:メラトニンはわずかな光でも分泌が抑制されてしまいます。寝室はできるだけ真っ暗にするのが理想です。遮光カーテンを利用したり、電子機器のLEDライトにテープを貼ったりするなどの工夫が有効です。

- 音:時計の秒針や家電の作動音など、些細な音が気になって眠れないこともあります。耳栓を使ったり、逆に「ホワイトノイズ」と呼ばれる単調な音(換気扇の音など)を流して、突発的な物音をかき消すのも一つの方法です。

⑧ カフェインやアルコールの摂取に注意する

最後に、嗜好品との付き合い方です。

- カフェイン:コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには強い覚醒作用があります。その効果は個人差がありますが、体内で半減するのに4時間程度かかると言われており、人によっては8時間以上影響が残ることもあります。質の良い睡眠のためには、夕方以降、遅くとも就寝の4~5時間前からはカフェインの摂取を避けるのが賢明です。

- アルコール:アルコールは「寝酒」として用いられることがありますが、これは大きな間違いです。アルコールは確かに入眠を助ける作用がありますが、その効果は一時的です。アルコールが体内で分解されてアセトアルデヒドという物質に変わると、交感神経が刺激され、睡眠の後半部分が浅くなり、中途覚醒が増えてしまいます。 また、利尿作用があるため、夜中にトイレで目が覚める原因にもなります。アルコールは睡眠の質を著しく低下させるということを覚えておきましょう。

睡眠をサポートする栄養素と食べ物

日々の食事に少し工夫を加えることで、睡眠の質を内側からサポートすることができます。特定の栄養素は、リラックスを促したり、睡眠に関わるホルモンの生成を助けたりする働きがあります。ここでは、質の高い睡眠に役立つ代表的な3つの栄養素と、それらを豊富に含む食品をご紹介します。これらの食品を日々の食事、特に夕食に意識して取り入れてみましょう。

トリプトファン(バナナ、乳製品など)

トリプトファンは、体内で合成することができない必須アミノ酸の一つです。このトリプトファンは、質の高い睡眠に欠かせない二つの重要な物質の原料となります。

まず、トリプトファンは脳内で「セロトニン」という神経伝達物質に変換されます。セロトニンは、精神を安定させ、幸福感をもたらすことから「幸せホルモン」とも呼ばれ、日中の心の落ち着きや気分の安定に寄与します。そして、夜になると、このセロトニンを材料にして、睡眠を促すホルモンである「メラトニン」が合成されるのです。

つまり、「トリプトファン → セロトニン → メラトニン」という流れがスムーズに行われることが、夜の自然な眠りにつながります。そのためには、日中に十分な量のトリプトファンを摂取しておくことが重要です。

トリプトファンを摂取する際のポイントは、ビタミンB6や炭水化物(糖質)と一緒に摂ることです。ビタミンB6はトリプトファンからセロトニンが合成される過程で補酵素として働き、炭水化物はインスリンの分泌を促して、トリプトファンが脳内に取り込まれるのを助けてくれます。

【トリプトファンを多く含む食品】

- 乳製品:牛乳、チーズ、ヨーグルト

- 大豆製品:豆腐、納豆、味噌、豆乳

- 肉類:鶏胸肉、豚ロース、牛肉(赤身)

- 魚類:カツオ、マグロなどの赤身魚

- ナッツ類:アーモンド、カシューナッツ、くるみ

- その他:バナナ、卵、ごま、米などの穀類

例えば、夕食にご飯(炭水化物)と豆腐の味噌汁(トリプトファン)、鶏肉の生姜焼き(トリプトファン、ビタミンB6)といった組み合わせは、非常に理にかなっています。

グリシン(魚介類、肉類など)

グリシンは、私たちの体を構成するタンパク質の元となる非必須アミノ酸の一種です。コラーゲンの約3分の1を占めることでも知られています。このグリシンには、睡眠の質を向上させるユニークな働きがあることが研究でわかっています。

グリシンを摂取すると、体の末梢(手足)の血流量が増加し、体の表面から熱が効率よく放散されます。 これにより、体の中心部の温度である「深部体温」がスムーズに低下します。前述の通り、深部体温が下がることは、スムーズな入眠と深い睡眠を得るための重要なスイッチです。グリシンは、このスイッチを押すのを助けてくれるのです。

その結果、寝つきが良くなるだけでなく、深いノンレム睡眠の時間が長くなり、睡眠の満足度が高まることが報告されています。朝の目覚めがすっきりし、日中の疲労感が軽減される効果も期待できます。

【グリシンを多く含む食品】

- 魚介類:エビ、ホタテ、カニ、イカ、カジキマグロ

- 肉類:豚足、牛すじ、鶏皮、豚バラ肉

- その他:ゼラチン、高野豆腐

特に、エビやホタテなどの魚介類には豊富に含まれています。夕食に魚介類を使ったスープや、煮込み料理などを取り入れるのがおすすめです。

GABA(発芽玄米、トマトなど)

GABA(ギャバ)は、Gamma-Aminobutyric Acid(ガンマ-アミノ酪酸)の略称で、アミノ酸の一種です。主に脳や脊髄で、興奮性の神経伝達を抑制する働きを持つ神経伝達物質として機能します。

日中にストレスを感じたり、考え事が頭から離れなかったりすると、脳の神経細胞は興奮状態になります。GABAは、この過剰な興奮を鎮め、心身をリラックスさせる効果があります。いわば、脳のブレーキ役を果たしてくれるのです。

就寝前にGABAを摂取することで、神経の高ぶりが抑えられ、穏やかな気持ちで眠りにつくことができます。ストレスによる不眠や、緊張して寝付けないといった場合に特に効果が期待できるでしょう。

【GABAを多く含む食品】

- 穀類:発芽玄米

- 野菜類:トマト、なす、かぼちゃ、パプリカ

- 果物類:メロン、柑橘類

- 発酵食品:キムチ、ぬか漬け

- その他:カカオ

特に発芽玄米やトマトはGABAが豊富なことで知られています。夕食の主食を白米から発芽玄米に変えたり、トマトを使った料理(スープやサラダなど)を一品加えたりするだけでも、手軽にGABAを摂取できます。

これらの栄養素と食品をまとめた表が以下になります。

| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食品例 |

|---|---|---|

| トリプトファン | 睡眠ホルモン「メラトニン」の原料となる | バナナ、乳製品、大豆製品、ナッツ類、肉類 |

| グリシン | 深部体温を下げ、深い睡眠を促す | エビ、ホタテなどの魚介類、豚肉・牛肉などの肉類 |

| GABA | 脳の興奮を鎮め、リラックスさせる | 発芽玄米、トマト、カカオ、キムチなどの発酵食品 |

ただし、これらの栄養素だけを偏って摂取すれば良いというわけではありません。最も重要なのは、様々な食材をバランス良く取り入れた、健康的な食生活です。その上で、これらの睡眠をサポートする食品を意識的にプラスすることが、より良い睡眠と健康的なダイエットへの近道となるでしょう。

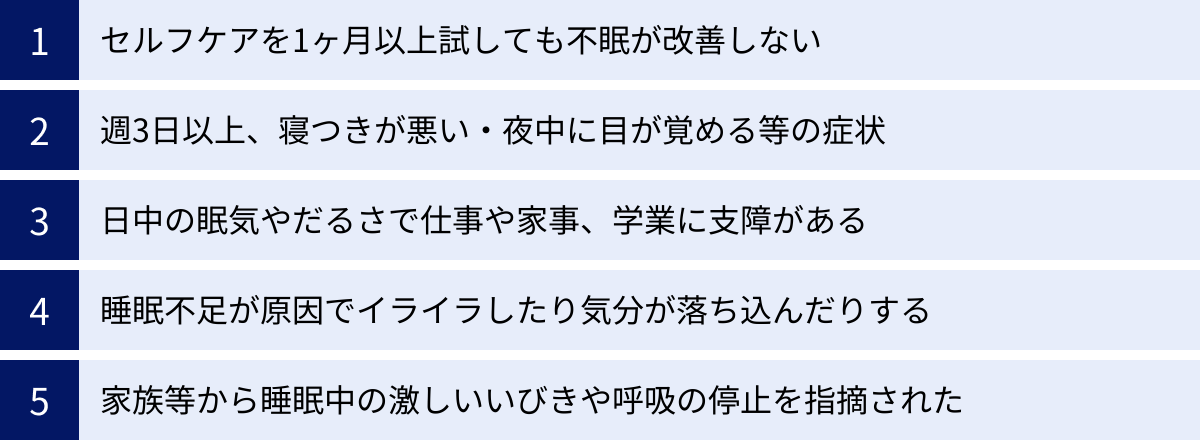

セルフケアで改善しない場合は医療機関へ相談

ここまで、睡眠の質を高めるための様々なセルフケア方法をご紹介してきました。生活習慣の見直しや食事の工夫は、多くの人の睡眠問題を改善し、健康的なダイエットを後押しする非常に有効な手段です。しかし、これらの方法を真摯に実践しても、なお睡眠の悩みが解消されない場合もあります。そのときは、一人で抱え込まず、専門家である医師に相談することが非常に重要です。

セルフケアには限界があります。なぜなら、不眠の背後には、単なる生活習慣の乱れだけでは解決できない、医学的な治療が必要な病気が隠れている可能性があるからです。例えば、以下のようなケースが考えられます。

- うつ病や不安障害などの精神疾患:不眠は、うつ病の最も代表的な症状の一つです。気分の落ち込み、興味や喜びの喪失、食欲の変化などが2週間以上続く場合は、専門的な治療が必要かもしれません。

- 睡眠時無呼吸症候群(SAS):睡眠中に気道が塞がり、呼吸が繰り返し止まる病気です。激しいいびきや、日中の耐えがたい眠気が特徴で、高血圧や心疾患のリスクを高めます。自分では気づきにくく、治療にはCPAP(シーパップ)療法などの専門的な介入が必要です。

- レストレスレッグス症候群(むずむず脚症候群):夕方から夜にかけて、脚に「むずむずする」「虫が這うような」といった不快な感覚が現れ、じっとしていられなくなる病気です。この不快感のために入眠が著しく妨げられます。

- その他の身体疾患:痛み、かゆみ、頻尿などを伴う病気も、睡眠を妨げる原因となります。

これらの病気は、セルフケアだけで改善することは困難であり、放置すれば心身の健康をさらに損なうことになりかねません。もし、あなたが以下のような状況に当てはまるなら、それは医療機関を受診すべきサインです。

- ご紹介したセルフケアを1ヶ月以上試しても、不眠が改善しない。

- 週に3日以上、寝つきが悪い、夜中に目が覚める、朝早く目が覚めるといった症状がある。

- 日中の眠気やだるさがひどく、仕事や家事、学業に支障が出ている。

- 睡眠不足が原因で、イライラしたり、気分が落ち込んだりすることが多い。

- 家族やパートナーから、睡眠中の激しいいびきや呼吸の停止を指摘された。

これらのサインに気づいたら、ためらわずに専門家の扉を叩きましょう。相談先としては、精神科、心療内科、あるいは「睡眠外来」「スリープクリニック」といった睡眠専門の医療機関が適しています。どこに行けばよいか分からない場合は、まずはかかりつけの内科医に相談し、適切な専門医を紹介してもらうのも良い方法です。

医療機関を受診することに、抵抗や不安を感じる人もいるかもしれません。しかし、医師はあなたの悩みに耳を傾け、不眠の原因を特定し、最も適切な解決策を一緒に探してくれるパートナーです。薬物療法が必要な場合でも、その必要性や副作用について丁寧に説明し、依存を最小限に抑えるための計画を立ててくれます。また、薬だけに頼らず、カウンセリングや認知行動療法(CBT-I)といった非薬物療法を提案してくれることもあります。

専門家の助けを借りることは、決して特別なことでも、弱いことでもありません。 むしろ、自分の健康に責任を持ち、問題を根本から解決しようとする、賢明で前向きな行動です。セルフケアで十分な効果が得られない場合は、勇気を出して一歩を踏み出し、専門医療の力を借りて、質の高い睡眠と健康的な毎日を取り戻しましょう。

まとめ

この記事では、睡眠薬とダイエットの関係性について、科学的な視点から深く掘り下げてきました。最後に、本記事の重要なポイントを改めて整理します。

- 結論:睡眠薬に直接的なダイエット効果はない

睡眠薬は脳に作用して眠りを誘う薬であり、脂肪を燃焼させたり代謝を上げたりする直接的な効果は一切ありません。「睡眠薬で痩せる」という考えは、危険な誤解です。 - 睡眠不足が肥満を招くメカニズム

睡眠不足は、食欲を増進させる「グレリン」を増やし、食欲を抑制する「レプチン」を減らします。さらに、脂肪を分解する「成長ホルモン」の分泌を低下させ、脂肪を蓄積する「コルチゾール」を増加させるため、「食欲が増し、代謝が落ち、脂肪が溜まる」という太りやすい体内環境を作り出します。 - 質の高い睡眠こそが最高のダイエット

逆に、質の高い睡眠を確保することは、ホルモンバランスを正常化させ、食欲を自然にコントロールし、寝ている間に成長ホルモンが脂肪燃焼を促進します。無理な我慢や努力に頼らず、体を「痩せやすい」状態に導く、最も基本的で強力な戦略です。 - ダイエット目的での睡眠薬使用は絶対にNG

安易に睡眠薬を使用することは、「依存・耐性」の形成、翌朝への眠気や記憶障害といった「副作用」、そして不眠の根本原因を見過ごし問題を悪化させる「根本解決の妨げ」という、3つの深刻なリスクを伴います。 - 睡眠の質を高める具体的な方法を実践しよう

薬に頼るのではなく、「決まった時間に寝て起きる」「朝の光を浴びる」「日中に運動する」「寝る前のスマホを控える」といった生活習慣の改善(睡眠衛生)を実践することが、健康的なダイエットへの王道です。 - セルフケアで改善しなければ専門家へ

生活習慣を見直しても不眠が続く場合は、うつ病や睡眠時無呼吸症候群など、治療が必要な病気が隠れている可能性があります。一人で悩まず、精神科、心療内科、睡眠外来などの医療機関に相談することが、問題解決への最も確実な近道です。

ダイエットの成功は、体重計の数字を減らすことだけがゴールではありません。心身ともに健康で、活き活きとした毎日を送ることが、真の目的のはずです。その土台となるのが、質の高い睡眠です。

睡眠薬という安易な近道に見える選択肢は、実際には多くの落とし穴が潜む危険な回り道です。正しい知識を身につけ、ご自身の身体の声に耳を傾け、生活習慣という根本から見直していくこと。 それこそが、あなたが目指す理想の身体と、持続可能な健康を手に入れるための、最も確実で安全なルートなのです。