「最近、環境が変わってなかなか寝つけない」「明日は大事なプレゼンがあるのに、緊張で目が冴えてしまう」——。現代社会において、このような一時的な不眠の悩みを抱える人は少なくありません。十分な睡眠が取れないと、日中のパフォーマンス低下はもちろん、心身の健康にも影響を及ぼす可能性があります。

そんな時、頼りになる選択肢の一つが「睡眠改善薬」です。薬局やドラッグストアで手軽に購入できるため、利用を検討したことがある方もいるのではないでしょうか。しかし、一方で「睡眠薬(睡眠導入剤)とは何が違うの?」「副作用が心配」「どんな時に使えばいいの?」といった疑問や不安もつきまといます。

この記事では、睡眠改善薬に関するあらゆる疑問に答えるべく、その効果や作用の仕組み、睡眠薬との明確な違いを徹底的に解説します。さらに、市販薬の具体的な選び方から、正しい使い方、注意すべき副作用、そして万が一効かなかった場合の対処法まで、網羅的にご紹介します。

また、薬に頼るだけでなく、根本的に睡眠の質を高めるための生活習慣についても詳しく掘り下げていきます。この記事を読めば、睡眠改善薬を安全かつ効果的に活用するための知識が身につき、自分に合った睡眠トラブルの解決策を見つけることができるでしょう。

目次

睡眠改善薬とは

睡眠改善薬とは、「一時的な不眠症状」の緩和を目的として、薬局やドラッグストアなどで処方箋なしに購入できる一般用医薬品(OTC医薬品)を指します。

ここで最も重要なポイントは、あくまで「一時的な」不眠に対応する薬であるという点です。例えば、以下のような状況で寝つけない、眠りが浅いといった症状を和らげるために使用されます。

- 出張や旅行など、環境の変化で眠れない

- 翌日に重要なイベント(試験、会議、面接など)を控えていて、緊張や興奮で目が冴えてしまう

- 心配事や考え事があって、なかなか寝つけない

- 夜勤や時差ボケなどで、一時的に生活リズムが乱れている

これらのように、不眠の原因がはっきりしており、それが一過性のものである場合に効果を発揮します。逆に、長期間にわたって不眠が続く「慢性的な不眠症」の治療に用いる薬ではありません。慢性的な不眠は、うつ病や不安障害、睡眠時無呼吸症候群といった他の病気が背景に隠れている可能性があり、専門医による診断と治療が必要です。

睡眠改善薬は、医療用医薬品である睡眠薬(睡眠導入剤)とは明確に区別される存在です。その違いを正しく理解することが、安全な使用への第一歩となります。

睡眠薬(睡眠導入剤)との違い

睡眠改善薬と睡眠薬(睡眠導入剤)は、どちらも「眠りを助ける薬」という点では共通していますが、その性質は全く異なります。購入方法、成分、作用の仕組み、対象となる症状など、様々な側面で違いがあります。これらの違いを正しく理解せずに使用すると、期待した効果が得られないだけでなく、思わぬ健康リスクを招く可能性もあります。

ここでは、両者の違いを分かりやすく比較し、それぞれの役割を明確にしていきます。

| 項目 | 睡眠改善薬 | 睡眠薬(睡眠導入剤) |

|---|---|---|

| 定義 | 一時的な不眠症状(寝つきが悪い、眠りが浅い)を緩和する薬 | 医師が不眠症の治療に用いる薬 |

| 分類 | 一般用医薬品(OTC医薬品) | 医療用医薬品(処方薬) |

| 購入方法 | 薬剤師のいる薬局・ドラッグストア(処方箋不要) | 医師の処方箋が必要 |

| 主な有効成分 | 抗ヒスタミン成分(ジフェンヒドラミン塩酸塩など) | ベンゾジアゼピン系、非ベンゾジアゼピン系、メラトニン受容体作動薬、オレキシン受容体拮抗薬など多岐にわたる |

| 作用の仕組み | 脳の覚醒物質(ヒスタミン)の働きを抑え、その副作用として眠気を誘発する | 脳の興奮を鎮めたり、睡眠を促す物質に直接働きかけたりして、積極的に睡眠を誘発する |

| 対象となる症状 | 一時的な不眠(環境の変化、ストレスなど原因がはっきりしている場合) | 慢性的な不眠症(入眠障害、中途覚醒、早朝覚醒など) |

| 使用期間 | 短期間(数日〜1週間程度)の使用に留めるべき | 医師の指導のもと、計画的に使用・減薬する |

| 注意点 | 長期連用による耐性や依存のリスクは比較的低いが、注意は必要。根本治療にはならない。 | 依存性、耐性、離脱症状のリスクがあり、医師による厳密な管理が必要。 |

購入方法の違い

睡眠改善薬の最大の特徴は、医師の処方箋がなくても購入できる点です。分類上は「要指導医薬品」または「第1類医薬品」に指定されていることが多く、購入時には薬剤師からの情報提供や説明を受ける必要がありますが、病院へ行く手間なく、自分の判断で入手できます。これは、急な不眠に悩まされた際に迅速に対応できるという大きなメリットです。

一方、睡眠薬(睡眠導入剤)は、医師の診断に基づいて発行される「処方箋」がなければ絶対に入手できません。これは、睡眠薬が持つ作用の強さや、依存性、副作用のリスクなどを考慮し、専門家による厳密な管理が必要とされるためです。不眠の原因を特定し、患者一人ひとりの症状や体質に合った薬を、適切な用法・用量で処方するために、医師の診察が不可欠となります。

成分と作用の違い

両者の最も本質的な違いは、有効成分とその作用機序にあります。

- 睡眠改善薬の作用機序

睡眠改善薬の主成分は、多くの場合「ジフェンヒドラミン塩酸塩」などの抗ヒスタミン成分です。これは、もともとアレルギー症状(くしゃみ、鼻水、じんましんなど)を抑えるために開発された薬の成分です。アレルギーの原因となるヒスタミンという物質の働きをブロックするのが本来の目的ですが、このヒスタミンは脳内において「覚醒を維持する」という重要な役割も担っています。

抗ヒスタミン薬を服用すると、脳内のヒスタミンの働きもブロックされてしまい、その結果として「眠気」という副作用が現れます。睡眠改善薬は、この副作用を主作用として意図的に利用しているのです。つまり、積極的に眠らせるというよりは、「脳が起きている状態を維持しにくくすることで、自然な眠りをサポートする」という比較的マイルドな作用です。 - 睡眠薬(睡眠導入剤)の作用機序

これに対し、睡眠薬(睡眠導入剤)は、より直接的に脳の神経活動に働きかけ、睡眠を強力に誘発します。その種類は多岐にわたりますが、代表的なものには以下のようなタイプがあります。- ベンゾジアゼピン系・非ベンゾジアゼピン系: 脳内で神経の興奮を抑える物質(GABA)の働きを強めることで、脳全体の活動を鎮静化させ、眠りを誘います。効果が強い反面、依存性や筋弛緩作用によるふらつきなどの副作用に注意が必要です。

- メラトニン受容体作動薬: 体内時計を調整し、自然な眠りを促すホルモン「メラトニン」が作用する受容体(受け皿)を刺激します。体内時計の乱れからくる不眠に特に有効とされ、比較的自然な眠りに近い効果が期待できます。

- オレキシン受容体拮抗薬: 脳を覚醒状態に保つ物質「オレキシン」の働きをブロックすることで、覚醒から睡眠へと切り替えるスイッチの役割を果たします。

このように、睡眠薬は脳の睡眠・覚醒システムに直接的かつ強力に作用するため、慢性的な不眠症の治療に用いられます。睡眠改善薬が「副作用を利用したマイルドな眠気の誘発」であるのに対し、睡眠薬は「脳に直接働きかける積極的な催眠作用」を持つという、根本的な違いがあることを理解しておくことが重要です。

睡眠改善薬の効果と作用の仕組み

薬局で手軽に購入できる睡眠改善薬ですが、なぜ飲むと眠くなるのでしょうか。その効果の背景には、特定の有効成分と、それが脳に及ぼす作用のメカニズムが存在します。ここでは、睡眠改善薬がどのようにして私たちの眠りをサポートするのか、その核心部分を詳しく解説していきます。

この仕組みを理解することは、薬を正しく、そして安全に使うための第一歩です。副作用がなぜ起こるのか、どのような点に注意すべきかといった疑問も、作用機序を知ることでより深く理解できるようになります。

主な有効成分は「ジフェンヒドラミン塩酸塩」

現在、日本国内で市販されている睡眠改善薬のほとんどは、有効成分として「ジフェンヒドラミン塩酸塩」を含んでいます。この名前を聞いて、ピンとくる方もいるかもしれません。実はこの成分、第一世代の「抗ヒスタミン薬」として、もともとはアレルギー疾患の治療に広く使われてきたものです。

- 抗ヒスタミン薬とは?

私たちの体内で、アレルギー反応を引き起こす中心的な物質の一つに「ヒスタミン」があります。ヒスタミンが体内の特定の受容体(H1受容体)に結合すると、くしゃみ、鼻水、皮膚のかゆみといった様々なアレルギー症状が現れます。抗ヒスタミン薬は、このヒスタミンが受容体に結合するのをブロックすることで、アレルギー症状を抑える薬です。 - 第一世代と第二世代の違い

抗ヒスタミン薬には、開発された時期によって「第一世代」と「第二世代」があります。- 第一世代抗ヒスタミン薬(例:ジフェンヒドラミン塩酸塩): 古くからあるタイプの薬で、アレルギーを抑える効果はありますが、脳に移行しやすいため、「眠気」や「口のかわき」といった副作用(中枢神経抑制作用や抗コリン作用)が出やすいという特徴があります。

- 第二世代抗ヒスタミン薬(例:フェキソフェナジン、ロラタジンなど): 第一世代の副作用である眠気を軽減するために開発された新しいタイプの薬です。脳に移行しにくく設計されているため、眠くなりにくいのが特徴で、現在のアレルギー治療では主流となっています。

睡眠改善薬は、この第一世代抗ヒスタミン薬が持つ「眠気」という副作用を、あえて主作用として利用した製品なのです。アレルギーを抑える目的ではなく、眠気を誘う目的で、適切な用法・用量が設定されています。

脳の覚醒物質を抑えて眠気を誘う仕組み

では、なぜジフェンヒドラミン塩酸塩を服用すると眠くなるのでしょうか。その鍵を握っているのが、先ほど登場した化学伝達物質「ヒスタミン」の、脳内におけるもう一つの重要な役割です。

ヒスタミンは、アレルギー反応に関わるだけでなく、脳の中では「覚醒の維持」という非常に大切な働きを担っています。日中、私たちがシャキッと意識を保ち、集中して活動できるのは、脳の視床下部という場所で作られたヒスタミンが、大脳皮質全体を刺激し、脳を覚醒状態に保っているからです。つまり、ヒスタミンは「脳の天然の目覚まし時計」のような存在なのです。

睡眠改善薬の有効成分であるジフェンヒドラミン塩酸塩は、血液脳関門(血液と脳組織との間で物質交換を制限する機構)を通過しやすい性質を持っています。そのため、服用すると成分が脳内に到達し、脳内のヒスタミン受容体(H1受容体)にも結合します。

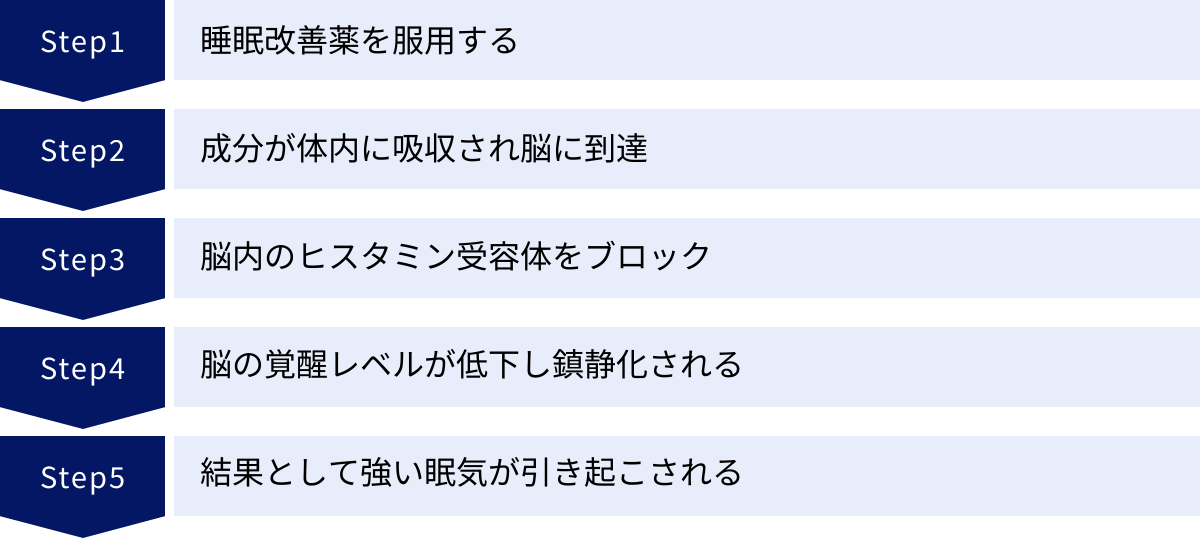

【睡眠改善薬の作用ステップ】

- 服用: 睡眠改善薬(ジフェンヒドラミン塩酸塩)を服用する。

- 吸収・移行: 成分が体内に吸収され、血液に乗って脳に到達する。

- ブロック: 脳内のヒスタミン受容体をブロックし、覚醒を維持するはずのヒスタミンが働けないようにする。

- 覚醒レベルの低下: 脳の覚醒レベルが低下し、大脳皮質の活動が鎮静化される。

- 眠気の誘発: 結果として、強い眠気が引き起こされる。

このように、睡眠改善薬は、脳を強制的に眠らせる睡眠薬とは異なり、「脳が覚醒し続けるのを妨げる」ことで、相対的に眠気を強く感じさせ、自然な入眠をサポートするという仕組みで効果を発揮します。

この作用機序を理解すると、睡眠改善薬の注意点も見えてきます。例えば、服用後に車の運転が禁止されているのは、脳の覚醒レベルが低下することで、注意力や判断力が著しく鈍るためです。また、口のかわきや排尿困難といった副作用は、ヒスタミンだけでなく、他の神経伝達物質(アセチルコリン)の働きもブロックしてしまう「抗コリン作用」によって引き起こされます。

睡眠改善薬は、あくまで一時的な不眠に対して、脳の覚醒システムを穏やかに抑制することで効果を示す薬です。そのマイルドな作用と、背景にあるメカニズムを正しく理解し、適切な状況で活用することが大切です。

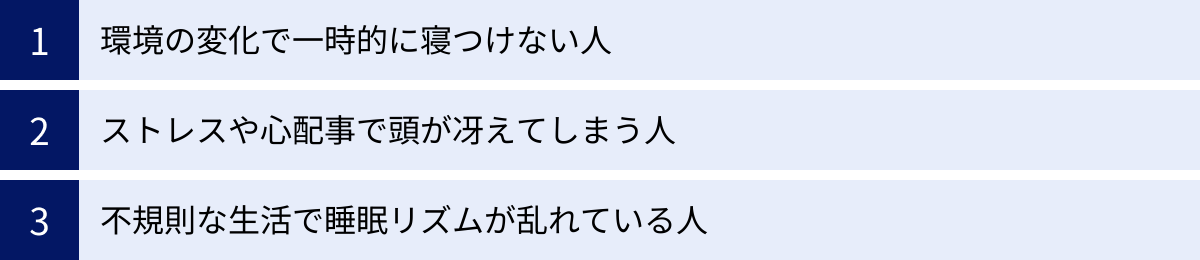

睡眠改善薬はこんな人におすすめ

睡眠改善薬は、誰にでも、どんな不眠にも使える万能薬ではありません。その効果を最大限に引き出し、安全に使用するためには、「どのような人が使うのに適しているか」を正しく知ることが不可欠です。基本的には、「原因がはっきりしている一過性の不眠」に悩む人が主な対象となります。

ここでは、睡眠改善薬の使用が特に推奨される具体的な状況や人物像について、詳しく解説していきます。ご自身の状況がこれらに当てはまるかどうかを考えながら読み進めてみてください。

1. 環境の変化によって一時的に寝つけない人

私たちの体は、普段と異なる環境に置かれると、無意識のうちに緊張や警戒状態になります。これは、身を守るための本能的な反応ですが、そのために心身がリラックスできず、寝つきが悪くなることがあります。

- 具体例

- 出張や旅行: いつもと違うベッドや枕、慣れない部屋の明るさや物音が気になって眠れない。特に、海外出張や旅行による「時差ボケ」で体内時計が乱れ、夜に目が冴え、昼間に眠くなる場合。

- 引っ越し: 新しい家の環境にまだ馴染めず、落ち着かない。

- 入院: 病院のベッドが合わなかったり、同室の患者さんのいびきや気配が気になったりして熟睡できない。

このような環境要因による短期的な不眠は、睡眠改善薬の得意分野です。環境に慣れるまでの数日間、入眠をサポートしてもらうことで、日中の活動に必要な体力を維持しやすくなります。

2. ストレスや心配事で頭が冴えてしまう人

精神的なストレスは、交感神経を活発にし、心身を興奮・緊張状態にします。ベッドに入っても頭の中で考え事がぐるぐると巡り、脳が休まらないために眠れない、という経験は誰にでもあるでしょう。

- 具体例

- 重要なイベントの前夜: 翌日に大事な会議、プレゼンテーション、試験、面接などを控えていて、プレッシャーや不安で眠れない。

- 人間関係の悩み: 職場や家庭でのトラブルなど、特定の悩み事が頭から離れない。

- 大きなライフイベント: 結婚、転職、出産など、生活が大きく変わる出来事の前後の興奮や不安。

こうした精神的な要因による一時的な不眠に対しても、睡眠改善薬は有効な選択肢となり得ます。脳の覚醒レベルを少し下げることで、頭の中のスイッチをオフにしやすくし、眠りへの移行を助けてくれます。ただし、ストレスが長期間続く場合は、不眠が慢性化する恐れがあるため、根本的なストレス対策や専門家への相談も視野に入れる必要があります。

3. 不規則な生活で睡眠リズムが乱れている人

私たちの体には、約24時間周期で心身の状態を変化させる「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。このリズムが乱れると、「眠るべき時間に眠れず、起きるべき時間に起きられない」という状態に陥りやすくなります。

- 具体例

- シフトワーカー(交代勤務者): 夜勤明けで明るい時間帯に眠らなければならないが、なかなか寝つけない。また、日勤と夜勤が切り替わるタイミングで睡眠リズムを調整したい場合。

- 休日の寝だめ: 平日の睡眠不足を補うために休日に昼過ぎまで寝てしまい、日曜の夜に眠れなくなってしまう「社会的ジェットラグ」の状態。月曜からの仕事に備えて、睡眠のリズムを元に戻したい時。

- 徹夜明け: 課題や仕事で徹夜した後、生活リズムが大きく崩れてしまった場合。

このように一時的に乱れた睡眠リズムをリセットする手助けとして、睡眠改善薬を活用することができます。眠るべき時間に服用して強制的に休息を取ることで、翌日からの生活リズムを整えやすくする効果が期待できます。

【重要】睡眠改善薬がおすすめできない人

一方で、以下のような場合は睡眠改善薬の使用は適しておらず、むしろ医療機関への受診を優先すべきです。

- 慢性的な不眠に悩んでいる人: 1ヶ月以上、週に数回の頻度で不眠症状(入眠困難、中途覚醒、早朝覚醒)が続いている場合。

- 不眠の原因がわからない、または病気の可能性がある人: うつ病、不安障害、パニック障害、睡眠時無呼吸症候群、レストレスレッグス症候群(むずむず脚症候群)など、医学的な治療が必要な病気が不眠の原因である可能性があります。

- 日中の眠気がひどく、生活に支障が出ている人: 睡眠の質に深刻な問題があるか、ナルコレプシーなどの過眠症の可能性も考えられます。

睡眠改善薬は、あくまで「健康な人が、一時的な原因で眠れない」という状況を乗り切るためのサポーターです。その適用範囲を正しく理解し、ご自身の状態が「一時的なもの」か「慢性的なもの」かを見極めることが、賢い利用の鍵となります。

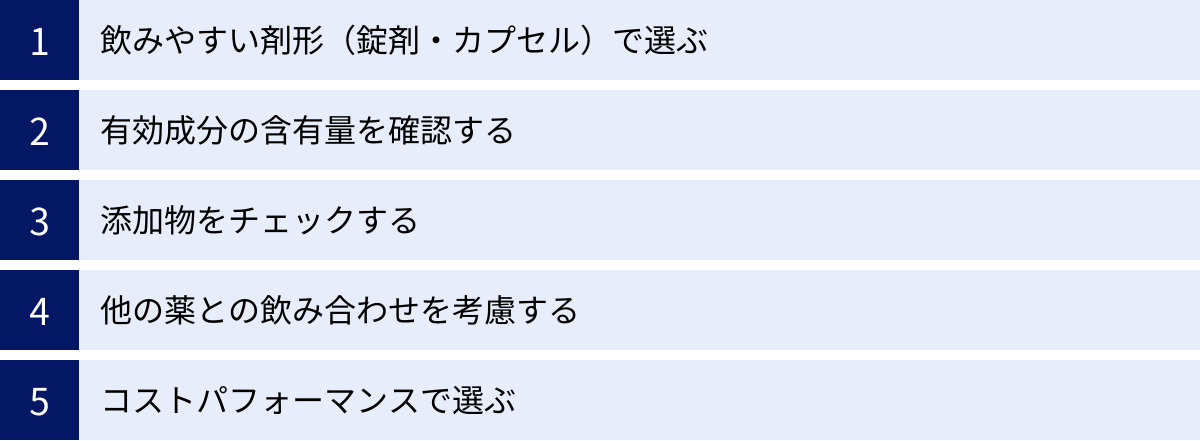

市販の睡眠改善薬の選び方

薬局やドラッグストアの棚には、様々な種類の睡眠改善薬が並んでいます。「どれも同じように見えるけれど、何が違うのだろう?」「自分にはどれが合っているのだろう?」と迷ってしまう方も多いでしょう。市販の睡眠改善薬を選ぶ際には、いくつかのポイントを押さえておくと、自分に合った製品を見つけやすくなります。

主成分はほとんどの製品で共通していますが、剤形や添加物、パッケージなどに細かな違いがあります。ここでは、自分に最適な一品を見つけるための選び方のコツを、具体的な視点から解説します。

飲みやすい剤形(錠剤・カプセル)で選ぶ

市販の睡眠改善薬は、主に「錠剤」と「カプセル」の2つのタイプに大別されます。どちらも効果に本質的な差はありませんが、飲みやすさや携帯性、味や匂いの感じ方などに違いがあるため、ご自身の好みやライフスタイルに合わせて選ぶのがおすすめです。

- 錠剤タイプ

- 特徴: 一般的で最もポピュラーな剤形です。成分を圧縮して固めたもので、表面がコーティングされている「糖衣錠」と、されていない「裸錠」があります。糖衣錠は、薬の苦味や匂いがマスキングされているため、味が気になる方でも飲みやすいのがメリットです。また、製品によっては小粒で飲み込みやすいように工夫されているものもあります。

- こんな人におすすめ:

- 薬の味が苦手な方(糖衣錠がおすすめ)

- カプセルを飲み込むのが苦手な方

- ピルカッターなどで割って量の調節をしたいと考える方(※自己判断での用量変更は推奨されませんが、物理的には可能です)

- ソフトカプセルタイプ

- 特徴: 有効成分が液体またはゲル状で、ゼラチンなどで作られた柔らかいカプセルに包まれています。カプセル自体は無味無臭で、表面が滑らかなため、喉を通りやすいと感じる人が多いです。また、液体状の成分が体内で素早く溶け出すため、効果の発現が速いことを期待して設計されている製品もあります。

- こんな人におすすめ:

- 錠剤のザラザラした感触や、喉に引っかかる感じが苦手な方

- できるだけ速く効果が現れることを期待する方(※効果発現時間には個人差があります)

- 無味無臭のものを好む方

どちらの剤形を選ぶかは、最終的には個人の好みによります。もし初めて睡眠改善薬を試すのであれば、自分が最もストレスなく服用できると感じるタイプを選ぶのが良いでしょう。無理なく続けられることが、適切な効果を得るための第一歩です。

自分の症状や体質に合わせて選ぶ

剤形に加えて、製品ごとの細かな特徴や、ご自身の体質との相性も考慮することが重要です。特に以下の点に注目してみましょう。

- 有効成分の含有量を確認する

ほとんどの睡眠改善薬の有効成分は「ジフェンヒドラミン塩酸塩」ですが、1回あたりの服用量に含まれる成分量が製品によって異なる場合があります。多くの製品は1回量(2錠または1カプセル)あたり50mgを含有していますが、製品によっては異なる場合もあるため、パッケージの成分表示を必ず確認しましょう。初めて使用する場合や、薬の作用に敏感な方、翌朝の眠気(持ち越し効果)が心配な方は、まずは標準的な量の製品から試してみるのが無難です。 - 添加物をチェックする

医薬品には、有効成分以外にも、錠剤を固めたり、品質を安定させたりするための「添加物」が含まれています。通常は体に影響のないものが使われていますが、特定の物質にアレルギーがある方は注意が必要です。例えば、乳糖不耐症の方が乳糖を含む製品を服用すると、お腹がゴロゴロすることがあります。アレルギー体質の方は、購入前にパッケージの「添加物」の欄を必ず確認し、アレルゲンとなる物質が含まれていないかチェックしましょう。 - 他の薬との飲み合わせを考慮する

これが最も重要なポイントの一つです。睡眠改善薬の有効成分である抗ヒスタミン薬は、総合感冒薬(風邪薬)、鼻炎用内服薬、乗り物酔い薬、他のアレルギー用薬などにも含まれていることがあります。これらの薬と睡眠改善薬を併用すると、成分が過剰摂取となり、強い眠気やめまい、錯乱といった重篤な副作用を引き起こす危険性があります。

現在、何らかの薬を服用している場合は、睡眠改善薬を購入する前に、必ず医師または薬剤師に相談してください。 お薬手帳を持参して、飲み合わせに問題がないかを確認してもらうのが最も安全です。 - コストパフォーマンスで選ぶ

睡眠改善薬は、あくまで一時的な使用に留めるべきですが、数日間連続して使用することもあります。製品によって価格や内容量が異なるため、コストパフォーマンスも選択基準の一つになります。ジェネリック医薬品(後発医薬品)に相当する製品は、先発品と同じ有効成分でありながら、価格が比較的安価な傾向にあります。ただし、価格だけで選ぶのではなく、前述した剤形や自分の体質との相性を総合的に判断することが大切です。

これらのポイントを踏まえ、薬局の薬剤師に相談しながら選ぶのが最も確実です。自分の症状や体調、他に飲んでいる薬などを具体的に伝えることで、より自分に適した製品を提案してもらえます。自己判断で安易に選ばず、専門家のアドバイスを積極的に活用しましょう。

おすすめの市販睡眠改善薬4選

ここでは、薬局やドラッグストアで広く販売されている代表的な睡眠改善薬を4つご紹介します。いずれも有効成分として「ジフェンヒドラミン塩酸塩」を配合しており、一時的な不眠症状の緩和に効果が期待できます。

それぞれの製品には、剤形や特徴に違いがありますので、前述の「選び方」を参考に、ご自身に合ったものを探してみてください。なお、購入・使用前には必ず添付文書をよく読み、用法・用量を守ってください。

(※以下の情報は2024年5月時点の各社公式サイトの情報を基に作成しています。最新の情報は、購入時に製品パッケージや公式サイトでご確認ください。)

| 製品名 | 製造販売元 | 主な特徴 | 剤形 | 有効成分(1回量あたり) |

|---|---|---|---|---|

| ドリエル | エスエス製薬 | 睡眠改善薬の代表的ブランド。錠剤タイプ。 | 錠剤 | ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg |

| ネオデイ | 大正製薬 | 1日1回1錠で服用しやすい。小粒の錠剤。 | 錠剤 | ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg |

| リポスミン | 皇漢堂製薬 | コストパフォーマンスに優れた製品。錠剤タイプ。 | 錠剤 | ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg |

| レスタミンコーワ糖衣錠 | 興和 | 本来はアレルギー用薬だが、睡眠改善目的でも使用される。 | 糖衣錠 | ジフェンヒドラミン塩酸塩 30mg(1回3錠服用時) |

① ドリエル(エスエス製薬)

ドリエルは、日本で初めて睡眠改善薬として承認された、このカテゴリーのパイオニア的存在です。テレビCMなどでも知られており、高い知名度と信頼性を誇ります。

- 特徴:

- トップブランドの安心感: 長年の販売実績があり、睡眠改善薬といえばドリエルを思い浮かべる人も多いでしょう。初めて使用する方でも安心して手に取りやすい製品です。

- スタンダードな錠剤タイプ: 白色のフィルムコーティング錠で、薬の味や匂いが苦手な方でも飲みやすいように工夫されています。

- 入手しやすさ: 多くの薬局・ドラッグストアで取り扱われており、手に入れやすいのもメリットです。

- 用法・用量:

- 成人(15歳以上):1回2錠を1日1回、就寝前に水またはぬるま湯で服用してください。

- こんな人におすすめ:

- どの製品を選べばよいか分からない、まずは代表的なものから試したいという方。

- ブランドの信頼性や安心感を重視する方。

参照:エスエス製薬株式会社 公式サイト

② ネオデイ(大正製薬)

ネオデイは、大手製薬会社である大正製薬が販売する睡眠改善薬です。飲みやすさに配慮した製品設計が特徴です。

- 特徴:

- 1回1錠タイプ: 他の製品が1回2錠服用であるのに対し、ネオデイは1回1錠で済むため、服用が手軽です。(※2024年5月現在。製品リニューアル等で変更の可能性があるため要確認)

- 小粒の錠剤: 錠剤が比較的小さめに作られており、錠剤を飲み込むのが苦手な方でも服用しやすいように配慮されています。

- 多角的睡眠ソリューション: 大正製薬は、睡眠改善薬だけでなく、睡眠サポート飲料なども展開しており、睡眠に関する悩みに多角的にアプローチしています。

- 用法・用量:

- 成人(15歳以上):1回1錠を1日1回、就寝前に水またはぬるま湯で服用してください。

- こんな人におすすめ:

- 1回に飲む錠剤の数を少なくしたい方。

- 錠剤の大きさが気になる、できるだけ小粒のものを探している方。

参照:大正製薬株式会社 公式サイト

③ リポスミン(皇漢堂製薬)

リポスミンは、ジェネリック医薬品(後発医薬品)を多く手掛ける皇漢堂製薬から販売されている睡眠改善薬です。

- 特徴:

- 優れたコストパフォーマンス: 有効成分は先発品と同等でありながら、比較的安価に設定されていることが多いです。数日間、継続して使用する可能性がある場合、経済的な負担を軽減できます。

- 品質の確保: ジェネリック医薬品メーカーとして、国が定める厳しい品質基準をクリアして製造されています。

- 用法・用量:

- 成人(15歳以上):1回2錠を1日1回、就寝前に水またはぬるま湯で服用してください。

- こんな人におすすめ:

- コストを抑えたい方。

- 有効成分が同じであれば、ブランドにこだわらないという合理的な考え方の方。

参照:皇漢堂製薬株式会社 公式サイト

④ レスタミンコーワ糖衣錠(興和)

レスタミンコーワ糖衣錠は、厳密には「睡眠改善薬」としてではなく、「アレルギー用薬(じんましん、湿疹・かぶれによるかゆみ、鼻炎)」として販売されています。しかし、その有効成分は他の睡眠改善薬と同じジフェンヒドラミン塩酸塩であり、副作用として眠気が現れるため、不眠症状の緩和目的に使用されることもあります。

- 特徴:

- 本来の用途はアレルギー用薬: パッケージにも「睡眠改善」の文言はありません。じんましんや鼻炎の効能がメインです。

- 1錠あたりの成分量が少ない: 1錠あたりに含まれるジフェンヒドラミン塩酸塩は10mgです。睡眠改善目的で使用する場合の用法は製品によって異なる可能性があるため、必ず薬剤師に確認が必要です。一般的には1回3錠(成分量として30mg)などが推奨されるケースがあります。

- 糖衣錠: 甘いコーティングが施されており、非常に飲みやすいのが特徴です。

- 注意点:

- 自己判断での睡眠改善目的の使用は慎重に。本来の効能・効果とは異なる使用法になるため、必ず購入時に薬剤師に相談し、適切な用法・用量の指導を受けてください。

- こんな人におすすめ:

- 薬の苦味が非常に苦手で、甘くコーティングされた錠剤を好む方。

- 1錠あたりの成分量が少ないため、作用がマイルドなものから試したいと考える方(※ただし医師・薬剤師の指導のもとで)。

参照:興和株式会社 公式サイト

これらの製品は、いずれも正しく使えば一時的な不眠の頼もしい味方になります。しかし、薬はあくまで対症療法であり、不眠の根本的な解決策ではありません。次の章で解説する正しい使い方を守り、漫然と使用し続けないことが何よりも重要です。

睡眠改善薬の正しい使い方と服用方法

睡眠改善薬の効果を最大限に引き出し、副作用のリスクを最小限に抑えるためには、正しい使い方を厳守することが絶対条件です。自己流の判断で用法・用量を変更すると、効果が得られないばかりか、思わぬ健康被害につながる危険性があります。

ここでは、睡眠改善薬を服用する上で最も重要な「タイミング」と「用法・用量」について、その理由とともに詳しく解説します。添付文書に書かれている内容は、安全な使用のために練り上げられたルールです。必ず守るようにしましょう。

服用するタイミング

睡眠改善薬をいつ飲むかは、効果と安全性に直結する重要な要素です。最適なタイミングで服用することで、スムーズな入眠をサポートし、翌朝への影響を減らすことができます。

- 基本は「寝つけないとき」に「就寝前」

睡眠改善薬は、「眠ろうとしてもなかなか寝つけない」という状況で、ベッドに入る30分〜1時間ほど前に服用するのが基本です。事前に服用しておくことで、薬の成分が体内に吸収され、ちょうど眠りにつきたい頃に効果がピークに達するように設計されています。 - なぜ「就寝直前」なのか?

服用後、効果が現れるまでの時間は個人差がありますが、おおよそ30分から1時間程度です。服用してすぐにベッドに入っても効果はまだ出ていませんし、逆に服用してからテレビを見たりスマートフォンを操作したりして起きていると、せっかくの眠気が覚めてしまい、薬の効果が十分に得られなくなってしまう可能性があります。「薬を飲んだら、リラックスして過ごし、眠気を感じたらすぐに横になる」という流れを習慣づけましょう。 - やってはいけないタイミング

- 就寝時間よりずっと前に飲む: 例えば、夕食後すぐに飲んでしまうと、眠りたい時間よりも早くに強い眠気に襲われ、家事や入浴などができなくなる危険があります。また、薬の効果が切れるのも早まり、夜中に目が覚めてしまう原因にもなりかねません。

- 深夜に目が覚めたときに飲む: 夜中の2時や3時に目が覚めてしまい、「もう一度眠りたいから」と睡眠改善薬を服用するのは絶対に避けてください。中途半端な時間に服用すると、薬の効果が朝まで持ち越し、翌日に強い眠気、だるさ、集中力低下といった「持ち越し効果(ハングオーバー)」を引き起こす原因になります。これにより、日中の活動に支障が出たり、事故につながったりするリスクが高まります。

睡眠改善薬は、不眠の予防のために毎日決まった時間に飲む薬ではありません。あくまで「今夜、寝つけそうにないな」と感じたときに、就寝前に限定して使用する「頓服(とんぷく)薬」として捉えることが重要です。

必ず守るべき用法・用量

製品のパッケージや添付文書には、必ず「用法・用量」が記載されています。これを守ることは、安全性の確保において最も基本的なルールです。

- 定められた1回量を厳守する

「1回2錠」と記載されていれば2錠、「1回1錠」なら1錠を必ず守ってください。「効き目が弱い気がするから3錠飲んでみよう」といった自己判断による増量は非常に危険です。過剰に摂取すると、副作用が強く現れるリスクが格段に高まります。めまいやふらつき、意識が朦朧とするといった症状だけでなく、重篤な場合には呼吸抑制などを引き起こす可能性もゼロではありません。 - 1日1回を超えて服用しない

用法には「1日1回」と明記されています。一度服用して効果を感じられなかったとしても、同日中に追加で服用することは絶対にやめてください。これも過剰摂取につながり、危険です。効果が実感できない場合は、その日はあきらめて、薬が効かない原因(体調、ストレス、耐性など)を考えるか、翌日以降に専門家へ相談することを検討しましょう。 - 水またはぬるま湯で服用する

薬は、十分な量の水またはぬるま湯で服用するのが基本です。お茶やコーヒー、ジュースなどで飲むと、含有成分(カフェイン、タンニンなど)が薬の吸収に影響を与え、効果を弱めたり、逆に強めたりする可能性があります。特に、アルコール(お酒)での服用は絶対に禁止です。アルコールと睡眠改善薬は、どちらも中枢神経を抑制する作用があるため、互いの作用を極端に増強し、記憶障害や呼吸抑制など、命に関わる危険な状態を招くことがあります。

添付文書は「薬の取扱説明書」です。初めて使用する際はもちろん、2回目以降も服用前には必ず目を通し、記載されている指示を正確に守ることが、自分自身の安全を守る上で何よりも大切です。もし用法・用量に関して少しでも疑問があれば、薬剤師に確認しましょう。

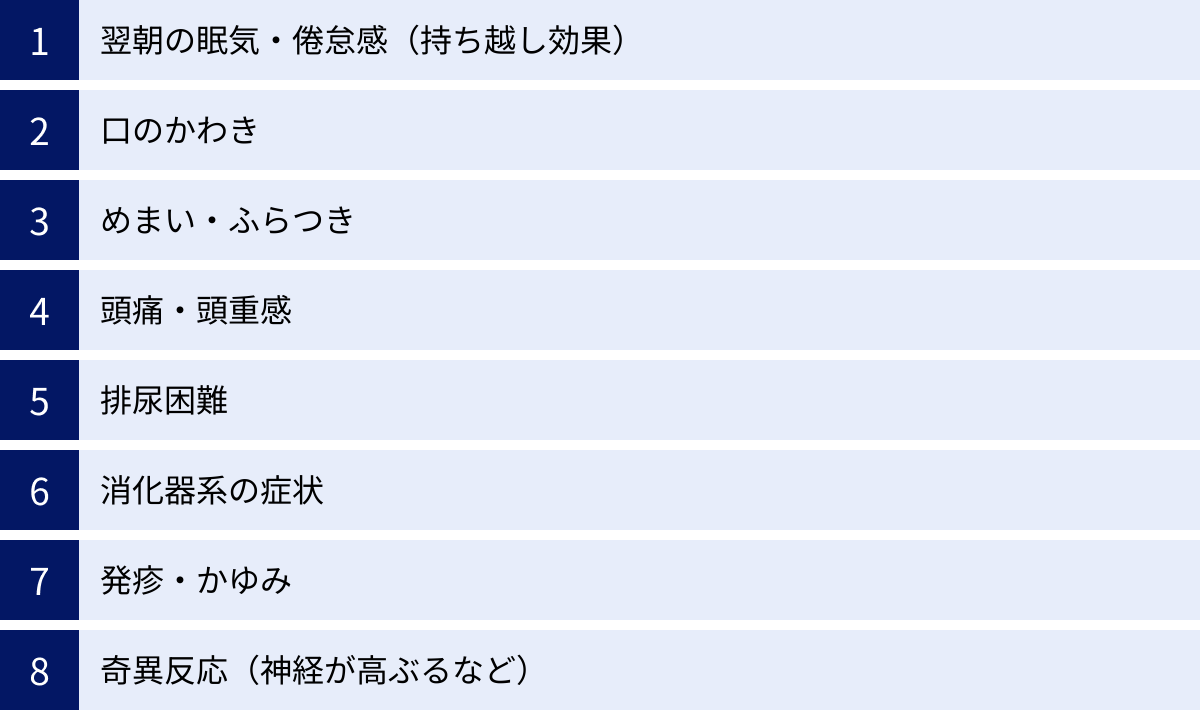

睡眠改善薬の主な副作用

睡眠改善薬は、処方箋なしで購入できる比較的安全性の高い薬ですが、医薬品である以上、副作用のリスクはゼロではありません。特に、有効成分である抗ヒスタミン薬の特性上、眠気以外にもいくつかの好ましくない症状が現れることがあります。

どのような副作用が起こりうるのかを事前に知っておくことは、万が一症状が出た際に冷静に対処し、使用を中止すべきか判断するために非常に重要です。ここでは、睡眠改善薬で起こりやすい主な副作用と、その対処法について解説します。

副作用の具体的な症状

睡眠改善薬の副作用は、主に有効成分であるジフェンヒドラミン塩酸塩が持つ「中枢神経抑制作用」と「抗コリン作用」によって引き起こされます。

- 翌朝の眠気・倦怠感(持ち越し効果)

最もよく見られる副作用です。薬の効果が翌朝まで残ってしまい、眠気が取れない、頭が重い、体がだるい、ぼーっとするといった症状が現れます。特に、薬の分解・排泄が遅い体質の人や高齢者、就寝の遅い時間に服用した場合に起こりやすい傾向があります。この状態で車を運転したり機械を操作したりすると、重大な事故につながる危険性があるため、厳禁とされています。 - 口のかわき

これも非常に多い副作用です。「抗コリン作用」によって、唾液の分泌が抑制されるために起こります。口の中がネバネバしたり、乾いて話しにくくなったりすることがあります。 - めまい・ふらつき

脳の働きが抑制されることで、めまいや立ちくらみ、歩行時のふらつきなどが生じることがあります。特に、夜中にトイレに起きる際などには、転倒のリスクが高まるため注意が必要です。 - 頭痛・頭重感

副作用として頭痛が起きたり、頭がすっきりしない「頭重感」が続いたりすることがあります。 - 排尿困難

「抗コリン作用」は、膀胱の筋肉の収縮を抑える働きもあります。そのため、尿意があるのに出にくい、残尿感があるといった症状が現れることがあります。特に、前立腺肥大の持病がある男性は症状が悪化する危険性が高いため、原則として使用禁忌とされています。 - 消化器系の症状

吐き気、胃の不快感、下痢、便秘といった消化器系の副作用が現れることもあります。 - 発疹・かゆみ

薬の成分に対するアレルギー反応として、皮膚に発疹や赤み、かゆみなどが出ることがあります。 - その他

まれに、動悸、視界のかすみ、倦怠感などが報告されています。また、本来は眠気を誘う薬であるにもかかわらず、人によっては逆に神経が高ぶって眠れなくなるといった「奇異反応」が起こることもあります。

これらの副作用の現れ方や強さには個人差があります。全く感じない人もいれば、強く出てしまう人もいます。

副作用が出た場合の対処法

もし睡眠改善薬を服用して、上記のような好ましくない症状が現れた場合は、以下の通り対処してください。

- 直ちに服用を中止する

副作用と思われる症状が出た場合、まず最初に行うべきことは、その薬の服用をすぐにやめることです。「そのうち慣れるだろう」と自己判断で服用を続けるのは非常に危険です。特に、発疹やかゆみといったアレルギー症状や、強いめまい、排尿困難などが現れた場合は、即座に中止してください。 - 症状をよく観察する

服用を中止すれば、ほとんどの副作用は薬の成分が体から抜けるにつれて半日〜1日程度で自然に軽快していきます。まずは安静にして、水分を多めに摂るなどして、症状が改善していくか様子を見ましょう。 - 症状が続く、または重い場合は専門家に相談する

服用を中止しても症状が改善しない場合や、日常生活に支障が出るほど症状が重い場合は、ためらわずに医師、または薬を購入した薬局の薬剤師に相談してください。その際、以下の情報を正確に伝えることが重要です。- 服用した薬の製品名

- いつ、どのくらいの量を服用したか

- どのような症状が、いつから現れたか

- 他に服用している薬や、持病の有無

- 特に注意すべきサイン

以下のような症状は、重篤な副作用のサインである可能性も考えられます。すぐに医療機関を受診することを検討してください。- 強いアレルギー症状(全身の発疹、呼吸困難、顔やまぶたの腫れなど)

- 意識が朦朧とする、ろれつが回らない

- 尿が全く出ない

副作用のリスクを正しく理解し、万が一の際には適切に対処することが、安全な薬物治療の基本です。自分の体の変化に注意を払い、異常を感じたらすぐに使用を中止し、専門家に相談する勇気を持ちましょう。

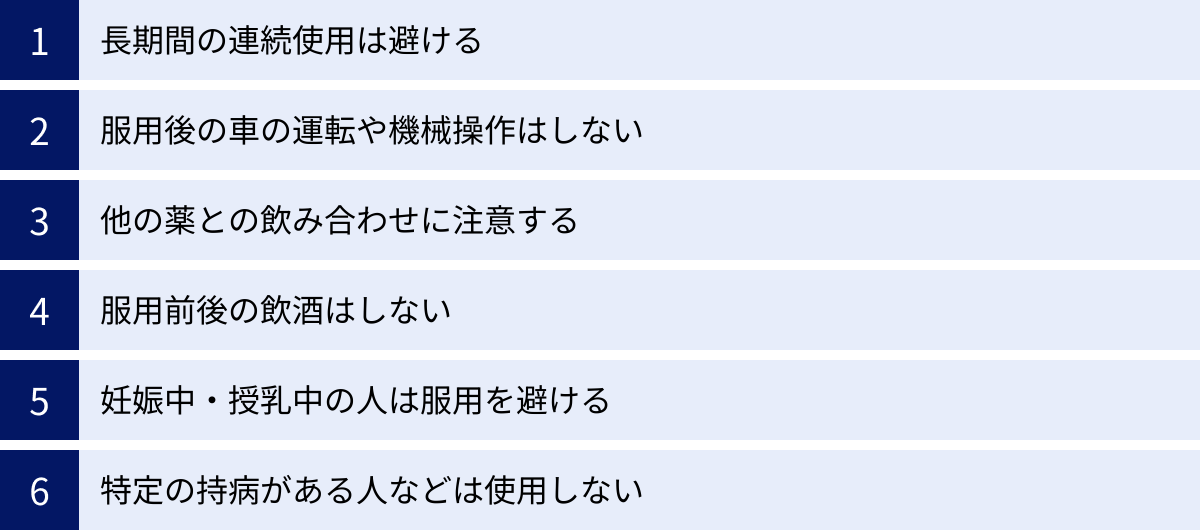

睡眠改善薬を使用する際の注意点

睡眠改善薬は、一時的な不眠を乗り切るための便利な選択肢ですが、その手軽さゆえに安易な使い方をしてしまうと、思わぬリスクを伴います。安全に使用するためには、いくつかの重要な注意点を守る必要があります。

ここでは、睡眠改善薬を使用する上で絶対に知っておくべき6つの注意点を、具体的な理由とともに詳しく解説します。これらのルールは、あなた自身の健康を守るためのものです。服用前には必ず確認し、厳守するようにしてください。

長期間の連続使用は避ける

睡眠改善薬の添付文書には、必ず「長期連用しないでください」という趣旨の注意書きがあります。これは非常に重要な警告です。

- なぜ長期連用してはいけないのか?

- 耐性の形成: 同じ薬を長期間使い続けると、体が薬の刺激に慣れてしまい、次第に効果が薄れてくる「耐性」が生じる可能性があります。そうなると、同じ量では効かなくなり、より多くの量を求めてしまうという悪循環に陥りかねません。

- 根本的な不眠の原因を見逃す: 睡眠改善薬は、あくまで対症療法です。薬で無理やり眠ることを続けていると、不眠の裏に隠れているかもしれない、より深刻な問題(うつ病、睡眠時無呼吸症候群など)の発見が遅れてしまう恐れがあります。2〜3日服用しても症状が改善しない、あるいは1週間以上不眠が続くような場合は、それは「一時的な不眠」の範囲を超えています。

- 依存のリスク: 医療用の睡眠薬に比べればリスクは低いとされていますが、精神的な依存(薬がないと眠れないと思い込んでしまう)に繋がる可能性は否定できません。

睡眠改善薬は、あくまで「数日間のピンチヒッター」と心得ましょう。漫然と使い続けるのではなく、症状が改善したらすぐに使用をやめることが大切です。

服用後の車の運転や機械操作はしない

これは、命に関わる極めて重要な注意点です。睡眠改善薬を服用した後は、効果が切れるまで絶対に自動車の運転や、危険を伴う機械の操作、高所での作業などを行わないでください。

- なぜ危険なのか?

睡眠改善薬の作用は、脳の覚醒レベルを低下させることです。これにより、注意力、集中力、判断力、反射神経が著しく低下します。自分では「眠くない」「大丈夫」と感じていても、脳のパフォーマンスは確実に落ちており、とっさの危険回避が遅れたり、信号や標識を見落としたりするリスクが格段に高まります。これは、飲酒運転と同じくらい危険な状態です。翌朝に効果が持ち越している場合も同様に危険ですので、注意が必要です。

他の薬との飲み合わせに注意する

複数の薬を同時に服用することを「併用」と言いますが、薬の組み合わせによっては、互いに影響し合い、予期せぬ作用を引き起こすことがあります。

- 特に注意すべき併用薬

睡眠改善薬の有効成分である抗ヒスタミン薬は、他の多くの市販薬にも含まれています。以下の薬との併用は、成分が重複し過剰摂取となるため、絶対に避けてください。- 総合感冒薬(風邪薬)

- 鼻炎用内服薬(アレルギー性鼻炎の薬)

- 鎮咳去痰薬(せき止め、たん切りの薬)

- 乗り物酔い薬

- 他のアレルギー用薬(かゆみ止めなど)

- 他の鎮静薬

現在、何らかの薬を服用中の方や、アレルギーなどで定期的に薬を飲む方は、睡眠改善薬を使用する前に必ず医師または薬剤師に相談し、飲み合わせを確認してもらってください。

服用前後の飲酒はしない

睡眠改善薬とアルコール(お酒)の同時摂取は、絶対にやめてください。これは非常に危険な組み合わせです。

- なぜ危険なのか?

アルコールも睡眠改善薬も、中枢神経の働きを抑制する作用(鎮静作用)を持っています。この2つを同時に摂取すると、互いの作用を異常に強め合い、以下のような危険な状態を引き起こす可能性があります。- 極端な眠気、意識障害、記憶障害: いわゆる「健忘」が起きやすくなります。

- 呼吸抑制: 呼吸中枢の働きが強く抑制され、最悪の場合、命に関わる事態も考えられます。

- 精神運動機能の著しい低下: ふらつきによる転倒、ろれつが回らないなどの症状が強く現れます。

「寝酒」の習慣がある人が、効果を高めようと安易に併用するのは自殺行為に等しいと認識してください。

妊娠中・授乳中の人は服用を避ける

妊娠中または妊娠している可能性のある女性、および授乳中の女性は、原則として睡眠改善薬を服用してはいけません。

- なぜ避けるべきなのか?

- 妊娠中の場合: 薬の成分が胎盤を通過し、胎児に影響を及ぼす可能性が否定できません。特に、妊娠初期は胎児の重要な器官が形成される時期であり、薬の影響を最も受けやすいため、自己判断での服用は絶対に避けるべきです。

- 授乳中の場合: 薬の成分が母乳に移行し、それを飲んだ赤ちゃんに眠気などの影響が出てしまう可能性があります。

不眠に悩む場合は、薬に頼る前に、まずは生活習慣の見直しやリラクゼーション法などを試み、それでも改善しない場合は必ず産婦人科医やかかりつけの医師に相談してください。

服用してはいけない人・医師への相談が必要な人

睡眠改善薬は、誰でも安全に使えるわけではありません。特定の健康状態や年齢によっては、使用が禁じられている、あるいは慎重な判断が必要な場合があります。

- 服用してはいけない人(禁忌)

- 15歳未満の小児: 安全性が確立されていません。

- 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人

- 日常的に不眠の人、不眠症の診断を受けた人

- 前立腺肥大により排尿困難の症状がある人: 症状が悪化する恐れがあります。

- 緑内障の診断を受けた人: 眼圧が上昇する恐れがあります。

- 服用前に医師・薬剤師への相談が必要な人

- 高齢者: 副作用が出やすく、転倒のリスクも高まります。

- 医師の治療を受けている人、他の薬を服用している人

- アレルギー体質の人

- 持病のある人: 特に、肝臓病、腎臓病、心臓病、胃潰瘍など。

これらの注意点を軽視すると、健康を損なうことになりかねません。少しでも不安や疑問があれば、自己判断せず、必ず専門家である医師や薬剤師に相談することを徹底してください。

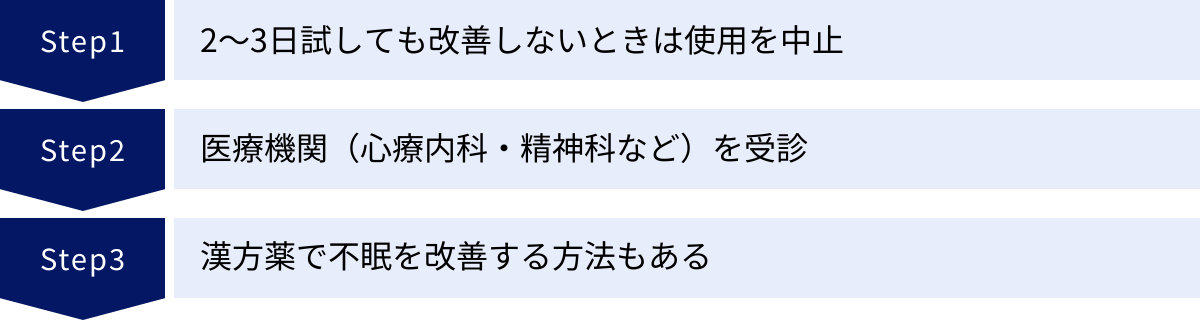

睡眠改善薬を飲んでも効かない・改善しない場合

「睡眠改善薬を試してみたけれど、全く眠れるようにならない」「数日飲んだけど、一向に改善の兆しが見えない」——。そんな時、どうすれば良いのでしょうか。薬が効かないからといって、用量を増やしたり、漫然と使用を続けたりするのは最も避けるべき対応です。

ここでは、睡眠改善薬が効果を示さなかった場合に取るべき適切なステップについて解説します。これは、あなたの不眠が「一時的なもの」ではない可能性を示唆する重要なサインかもしれません。

2〜3日試しても改善しないときは使用を中止する

睡眠改善薬は、あくまで原因がはっきりしている「一過性の不眠」に対応するものです。もし、2〜3回(2〜3晩)服用しても寝つきの悪さや眠りの浅さが全く改善されない場合、その薬はあなたの不眠のタイプに合っていないか、あるいは不眠の原因がもっと根深いところにある可能性が考えられます。

このような状態で使用を続けても、効果が期待できないばかりか、副作用のリスクを高めるだけになってしまいます。また、薬に頼ることで、本来向き合うべき根本原因から目をそむけてしまうことにもなりかねません。

まずは、きっぱりと使用を中止しましょう。そして、「なぜ効かないのだろう?」と考える視点に切り替えることが重要です。あなたの不眠は、市販薬で対応できるレベルを超えているのかもしれません。

医療機関(心療内科・精神科など)を受診する

睡眠改善薬が効かない場合、あるいは不眠症状が1週間以上続く場合は、専門の医療機関を受診することを強く推奨します。不眠は、単なる「眠れない」という症状ではなく、様々な病気のサインである可能性があるからです。

- どの診療科を受診すればよいか?

不眠の相談は、「精神科」「心療内科」が専門となります。これらの診療科は、睡眠に関する専門知識が豊富で、不眠の背景にある心理的な問題や精神疾患にも対応できます。かかりつけの内科医に相談して、専門医を紹介してもらうのも良いでしょう。 - 不眠の背後に隠れている可能性のある病気

- 精神疾患: うつ病や不安障害は、不眠を主症状とすることが非常に多いです。特に、寝つきが悪いだけでなく、夜中に何度も目が覚める(中途覚醒)や、朝早くに目が覚めてしまい二度寝できない(早朝覚醒)といった症状は、うつ病の典型的なサインの一つです。

- 睡眠時無呼吸症候群(SAS): 睡眠中に何度も呼吸が止まったり、浅くなったりする病気です。これにより脳が覚醒し、深い睡眠が妨げられるため、日中に強い眠気を引き起こします。いびきが大きい、朝起きた時に頭痛がする、熟睡感がないといった症状があれば、この病気を疑う必要があります。

- レストレスレッグス症候群(むずむず脚症候群): 夕方から夜にかけて、脚に「むずむずする」「虫が這うような」といった不快な感覚が現れ、脚を動かさずにはいられなくなる病気です。じっとしていると症状が悪化するため、入眠が著しく妨げられます。

- その他の身体疾患: 甲状腺機能亢進症、心臓病、腎臓病、アレルギー疾患(かゆみ)などが不眠の原因となることもあります。

医療機関では、問診や睡眠日誌、必要に応じて専門的な検査(終夜睡眠ポリグラフ検査など)を行い、不眠の原因を正確に突き止めます。そして、その原因に応じた適切な治療(処方薬による薬物療法、認知行動療法、生活習慣指導など)を受けることができます。

市販薬で解決しない不眠は、体からの重要なSOSサインです。放置せず、専門家の力を借りることをためらわないでください。

漢方薬で不眠を改善する方法もある

西洋薬である睡眠改善薬や睡眠薬とは異なるアプローチとして、漢方薬も不眠治療の選択肢の一つになります。

- 漢方薬の特徴

漢方医学では、不眠を単に「眠れない」という症状として捉えるのではなく、「心・肝・脾・肺・腎」といった五臓のバランスの乱れや、「気・血・水」の巡りの滞りが原因と考えます。そのため、眠らせる成分で直接的に眠気を誘うのではなく、不眠の原因となっている体質そのものを改善することで、自然な眠りを取り戻すことを目指します。

効果の現れ方は西洋薬に比べて穏やかですが、根本的な体質改善につながる可能性があるのが大きなメリットです。 - 不眠によく用いられる代表的な漢方薬

- 酸棗仁湯(さんそうにんとう): 心身が疲労しているのに、神経が高ぶって眠れない「心血虚(しんけっきょ)」タイプの不眠に用いられます。

- 帰脾湯(きひとう): 思い悩みすぎてしまい、食欲不振や貧血、倦怠感などを伴う「心脾両虚(しんぴりょうきょ)」タイプの不眠に適しています。

- 加味逍遙散(かみしょうようさん): ストレスやイライラ、のぼせ、肩こりなどを伴う「肝気鬱結(かんきうっけつ)」タイプの不眠に効果的です。特に更年期障害に伴う不眠によく使われます。

- 抑肝散(よくかんさん): 神経が過敏で、怒りっぽかったり、歯ぎしりや寝言が多かったりする「肝陽上亢(かんようじょうこう)」タイプの不眠に用いられます。

漢方薬は、その人の体力(虚実)や症状(証)に合わせて選ぶことが非常に重要です。自己判断で選ぶのではなく、漢方に詳しい医師や薬剤師に相談し、自分に合った処方を選んでもらうようにしましょう。

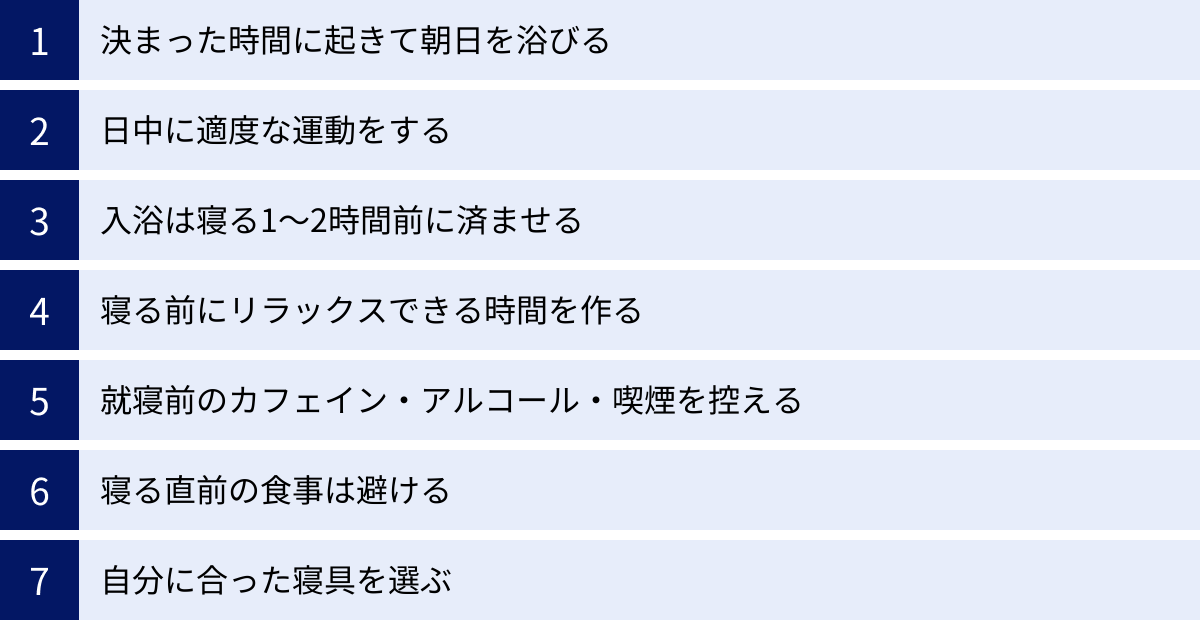

薬に頼らない!睡眠の質を高める生活習慣

睡眠改善薬は一時的な不眠には有効ですが、根本的な解決策ではありません。健やかで質の高い睡眠を手に入れるためには、日々の生活習慣を見直し、改善していくことが何よりも重要です。薬はあくまで「補助輪」であり、最終的なゴールは薬に頼らずとも自然に眠れる体を作ることです。

ここでは、科学的な根拠に基づいた、睡眠の質を向上させるための具体的な生活習慣を7つご紹介します。一つでも二つでも、今日から実践できることを見つけて、ぜひ習慣にしてみてください。

決まった時間に起きて朝日を浴びる

私たちの体には、約24時間周期の体内時計(サーカディアンリズム)が備わっており、これが睡眠と覚醒のリズムをコントロールしています。この体内時計を毎日正確にリセットすることが、質の高い睡眠の第一歩です。

- なぜ重要か?: 体内時計をリセットする最も強力なスイッチが「太陽の光」です。朝、光を浴びると、脳は「朝が来た」と認識し、体内時計をリセットします。そして、リセットされてから約14〜16時間後に、睡眠を促すホルモンである「メラトニン」の分泌が始まるようにセットされます。

- 実践のコツ:

- 休日も平日と同じ時間に起きる: 平日の睡眠不足を補おうと休日に寝だめをすると、体内時計が乱れてしまいます(社会的ジェットラグ)。できるだけ毎日同じ時刻に起床しましょう。

- 起きたらすぐにカーテンを開ける: 15〜30分程度、自然の光を目から取り入れるのが理想です。ベランダに出たり、窓際で朝食をとったりするのも良いでしょう。

- 曇りや雨の日でも効果あり: 室内照明よりも、曇天の屋外の方が光の強度は高いため、諦めずに外の光を浴びましょう。

日中に適度な運動をする

日中に体を動かすことは、夜の睡眠の質を向上させる上で非常に効果的です。

- なぜ重要か?:

- 適度な疲労感: 運動による心地よい疲労は、スムーズな入眠を助けます。

- 深部体温の上昇: 運動によって一時的に上昇した体の中心部の温度(深部体温)が、夜にかけて下がっていく過程で、強い眠気が誘発されます。

- ストレス解消: 運動は、ストレスホルモンであるコルチゾールを減少させ、気分をリフレッシュさせる効果があり、精神的な原因による不眠の緩和にもつながります。

- 実践のコツ:

- 有酸素運動がおすすめ: ウォーキング、ジョギング、サイクリング、水泳などを、1回30分程度、週に数回行うのが理想です。

- タイミングが重要: 運動は、就寝の3時間前までには終えるようにしましょう。就寝直前の激しい運動は、交感神経を刺激して体を興奮させてしまい、逆に寝つきを悪くします。

入浴は寝る1〜2時間前に済ませる

夜の入浴は、単に体を清潔にするだけでなく、睡眠へのスムーズな移行を助ける重要な儀式です。

- なぜ重要か?: 人は、体の内部の温度「深部体温」が低下するときに眠気を感じるようにできています。入浴によって一時的に深部体温を上げておくと、その後の体温が急降下するタイミングで、自然な眠気が訪れやすくなります。

- 実践のコツ:

- タイミング: 就寝の90分〜120分前がベストタイミングです。

- お湯の温度: 38〜40℃程度のぬるめのお湯に、15〜20分ほどゆっくり浸かるのが効果的です。熱すぎるお湯は交感神経を刺激してしまうため逆効果です。

- シャワーだけでは効果が薄い: シャワーでは体の芯まで温まりにくいため、できるだけ湯船に浸かることをおすすめします。

寝る前にリラックスできる時間を作る

心身が興奮した「オン」の状態から、リラックスした「オフ」の状態へスムーズに切り替えるための時間(クールダウン)を設けることが大切です。

- なぜ重要か?: ストレスや緊張状態では、自律神経のうち活動を司る「交感神経」が優位になっています。質の良い睡眠には、心身を休息させる「副交感神経」を優位に切り替える必要があります。

- 実践のコツ:

- 照明を暗くする: 暖色系の間接照明などを使い、部屋を薄暗くすると、メラトニンの分泌が促されます。

- リラックスできる活動: ヒーリング音楽を聴く、アロマを焚く、カフェインレスのハーブティーを飲む、軽いストレッチをする、読書をする(ただし興奮する内容は避ける)など、自分が心から落ち着けることを見つけましょう。

- デジタルデトックス: 就寝1時間前には、スマートフォン、パソコン、テレビの使用をやめましょう。これらの画面から発せられるブルーライトは、メラトニンの分泌を強力に抑制し、脳を覚醒させてしまいます。

就寝前のカフェイン・アルコール・喫煙を控える

寝る前の嗜好品は、睡眠の質に大きな悪影響を及ぼします。

- カフェイン: コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには強い覚醒作用があります。効果は4時間以上続くこともあるため、夕方以降の摂取は避けるのが賢明です。

- アルコール(寝酒): アルコールは一時的に寝つきを良くするように感じさせますが、実際には睡眠の後半部分で眠りを浅くし、中途覚醒を増やす原因になります。また、利尿作用があるため、夜中にトイレで目が覚めやすくなります。

- 喫煙(ニコチン): タバコに含まれるニコチンにも覚醒作用があり、寝つきを妨げ、眠りを浅くします。

寝る直前の食事は避ける

就寝直前に食事を摂ると、睡眠中に消化器官が活発に働かなければならず、体が十分に休まりません。

- なぜ重要か?: 消化活動中は深部体温が下がりにくいため、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりします。

- 実践のコツ: 夕食は就寝の3時間前までに済ませるのが理想です。もし、どうしても空腹で眠れない場合は、消化の良いホットミルクや少量のスープ程度に留めましょう。

自分に合った寝具を選ぶ

毎日使う寝具が体に合っていないと、快適な睡眠は得られません。

- 枕: 高すぎたり低すぎたりすると、首や肩に負担がかかり、いびきや肩こりの原因になります。自分の体格や寝姿勢に合ったものを選びましょう。

- マットレス: 硬すぎても柔らかすぎても、体に負担がかかります。寝返りが打ちやすく、体圧が適切に分散されるものを選ぶことが重要です。

- パジャマ: 吸湿性・通気性の良い、体を締め付けないデザインのものを選びましょう。

これらの生活習慣は、一つひとつは小さなことかもしれませんが、継続することで睡眠の質は着実に向上していきます。薬に頼る前に、まずは自分の生活を見直すこと。それが、健康的な睡眠への最も確実な道筋です。

睡眠改善薬に関するよくある質問

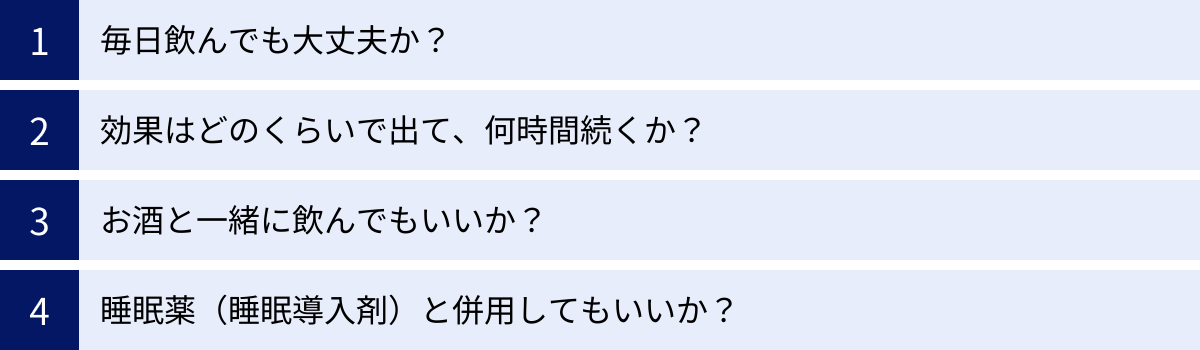

ここまで睡眠改善薬について詳しく解説してきましたが、まだ解決しきれていない疑問や、特に気になる点もあるかと思います。この章では、睡眠改善薬に関して特に多く寄せられる質問をQ&A形式でまとめ、簡潔かつ明確にお答えします。

Q. 毎日飲んでも大丈夫ですか?

A. いいえ、毎日飲むことは推奨されません。

睡眠改善薬は、あくまで「一時的な不眠」に対応するための薬です。添付文書にも「長期連用しないでください」と明記されています。

毎日服用すると、体が薬に慣れて効果が薄れる「耐性」が生じたり、「薬がないと眠れない」という精神的な依存状態に陥ったりする可能性があります。また、不眠が毎日続く状態は「一時的」とは言えず、背景にうつ病や睡眠時無呼吸症候群などの病気が隠れている可能性も考えられます。

2〜3日試しても改善しない場合や、不眠が1週間以上続く場合は、服用を中止し、医療機関を受診してください。

Q. 飲んでからどのくらいで効果が出ますか?また、何時間効きますか?

A. 一般的に、服用後30分〜1時間で効果が現れ始め、作用の持続時間は7〜8時間程度とされています。

ただし、これには大きな個人差があります。薬の吸収や代謝のスピードは、年齢、体重、体質、その日の体調などによって変わるためです。

- 効果の発現時間: 服用後、成分が血中に取り込まれ、脳に到達するまでに時間がかかります。そのため、ベッドに入る30分〜1時間ほど前に服用するのが効果的です。

- 作用の持続時間: 薬の成分が体から完全に排出されるまでの時間(半減期)を考慮すると、7〜8時間程度は作用が続くと考えられます。しかし、これはあくまで目安です。人によっては、翌朝になっても薬の効果が残り、眠気やだるさといった「持ち越し効果(ハングオーバー)」が出ることがあります。

翌朝への影響を最小限にするためにも、用法・用量を守り、深夜に目が覚めてから追加で服用するようなことは絶対に避けてください。

Q. お酒と一緒に飲んでもいいですか?

A. 絶対にダメです。

睡眠改善薬とアルコール(お酒)の併用は非常に危険であり、固く禁じられています。

アルコールと睡眠改善薬は、どちらも脳の働きを抑制する「中枢神経抑制作用」を持っています。この2つを同時に摂取すると、互いの作用が予期せぬ形で増強され、以下のような深刻な事態を招く恐れがあります。

- 過剰な鎮静: 強い眠気、意識の混濁、記憶障害(健忘)などが起こりやすくなります。

- 呼吸抑制: 呼吸をコントロールする脳の働きが強く抑えられ、命に関わる危険性があります。

- 精神運動機能の低下: めまいやふらつきがひどくなり、転倒による大怪我のリスクが高まります。

「寝酒」の習慣がある方は特に注意が必要です。アルコールを飲んだ日は、睡眠改善薬を服用しないでください。

Q. 睡眠薬(睡眠導入剤)と一緒に飲んでもいいですか?

A. 絶対にダメです。医師の指示なく併用することは固く禁じられています。

睡眠改善薬(市販薬)と睡眠薬(医師から処方される医療用医薬品)は、作用する仕組みは異なりますが、どちらも脳に働きかけて眠りを促す薬です。これらを自己判断で併用すると、作用が過剰になり、深刻な副作用を引き起こす危険性が非常に高まります。

これは、薬を過剰摂取しているのと同じ状態です。強い眠気や意識障害、呼吸抑制など、命に関わるリスクも考えられます。

現在、医師から何らかの薬(睡眠薬に限らず)を処方されている方が市販の睡眠改善薬を使用したい場合は、必ず事前に処方医または薬剤師に相談し、併用しても問題ないかを確認してください。安全を最優先し、自己判断での併用は絶対に避けるようにしましょう。