「最近、仕事のプレッシャーや環境の変化でなかなか寝付けない」「一時的に生活リズムが崩れてしまい、夜中に何度も目が覚める」。このような「一時的な不眠」の悩みを抱える方にとって、薬局やドラッグストアで購入できる睡眠改善薬は心強い選択肢の一つです。

しかし、手軽に手に入る一方で、その効果の仕組みや副作用について正しく理解しているでしょうか。睡眠改善薬は、用法・用量を守って正しく使用すれば安全性の高い薬ですが、体質や使い方によっては、翌日の眠気やだるさ、口の渇きといった好ましくない症状が現れることもあります。

この記事では、睡眠改善薬がなぜ効くのかという基本的な仕組みから、起こりうる主な副作用とその原因、万が一副作用が出てしまった場合の対処法まで、網羅的に詳しく解説します。さらに、安全に使用するための6つの重要な注意点や、混同されがちな「睡眠薬(睡眠導入剤)」との明確な違いについても掘り下げていきます。

この記事を読めば、睡眠改善薬に関する漠然とした不安が解消され、ご自身の状況に合わせて適切に薬と付き合うための知識が身につきます。薬に頼るだけでなく、根本的な睡眠の質を向上させるためのヒントも得られるでしょう。

目次

睡眠改善薬とは

睡眠改善薬とは、「一時的な不眠症状」を緩和することを目的に、薬局やドラッグストアで市販されている医薬品のことです。ここで重要なのは、「一時的な不眠」という点です。例えば、以下のような状況が該当します。

- 重要なプレゼンや試験を前にして、緊張や興奮で寝付けない

- 旅行や出張などで環境が変わり、枕が変わると眠れない

- 時差ボケで昼夜のリズムが狂ってしまった

- 心配事があって、頭が冴えてしまい眠りにつけない

このように、不眠の原因がはっきりしており、それが一過性のものである場合に限り、睡眠改善薬は効果を発揮します。慢性的に「1ヶ月以上眠れない日が続いている」「特に原因はないのに眠れない」といった症状は「不眠症」という病気の可能性があり、睡眠改善薬の対象ではありません。その場合は、医療機関での診断と治療が必要です。

市販の睡眠改善薬は、医療機関で処方される「睡眠薬(睡眠導入剤)」とは全く異なる種類の薬です。購入の際に医師の処方箋は必要ありませんが、薬剤師からの情報提供が義務付けられている「要指導医薬品」や、専門家への相談が推奨される「指定第2類医薬品」に分類されており、使用にあたってはいくつかの注意が必要です。

睡眠改善薬が効く仕組み

睡眠改善薬が眠りを誘う主な仕組みは、有効成分である「抗ヒスタミン薬」の副作用を利用したものです。市販されている睡眠改善薬のほとんどには、「ジフェンヒドラミン塩酸塩」という成分が含まれています。

この「ジフェンヒドラミン塩酸塩」は、もともとアレルギー症状(くしゃみ、鼻水、皮膚のかゆみなど)を抑えるために開発された薬の成分です。アレルギーは、「ヒスタミン」という体内の化学物質が過剰に働くことで引き起こされます。抗ヒスタミン薬は、このヒスタミンの働きをブロックすることで、アレルギー症状を和らげます。

実は、このヒスタミンはアレルギー反応だけでなく、脳内では全く異なる重要な役割を担っています。脳内において、ヒスタミンは神経細胞を活性化させ、意識をはっきりとさせ、覚醒状態を維持する働きをしています。つまり、私たちが日中に眠くならずに活動できるのは、脳内でヒスタミンが活発に働いているおかげなのです。

睡眠改善薬に含まれるジフェンヒドラミン塩酸塩は、血液に乗って脳に到達し、この覚醒を維持するヒスタミンの働きもブロックします。その結果、脳の活動が穏やかになり、自然な眠気が誘発される、というのが睡眠改善薬が効く基本的なメカニズムです。

要するに、アレルギーの薬を飲んだときに眠くなるという「副作用」を、一時的な不眠の改善という「主作用」として応用したのが睡眠改善薬なのです。これは、脳の機能を強制的にシャットダウンさせて眠らせる医療用の睡眠薬とは根本的に作用の仕方が異なります。あくまで、脳が覚醒し続けるのを抑え、体が本来持っている眠る準備を手助けする、比較的穏やかな作用の薬と言えるでしょう。

この仕組みを理解することは、なぜ副作用として翌日に眠気が残ることがあるのか、なぜ他のアレルギー薬との併用が危険なのか、といった疑問を解く鍵となります。睡眠改善薬は、あくまでも「眠気」という副作用を利用しているため、その効果と副作用は表裏一体の関係にあることを覚えておくことが大切です。

睡眠改善薬で起こりうる主な副作用

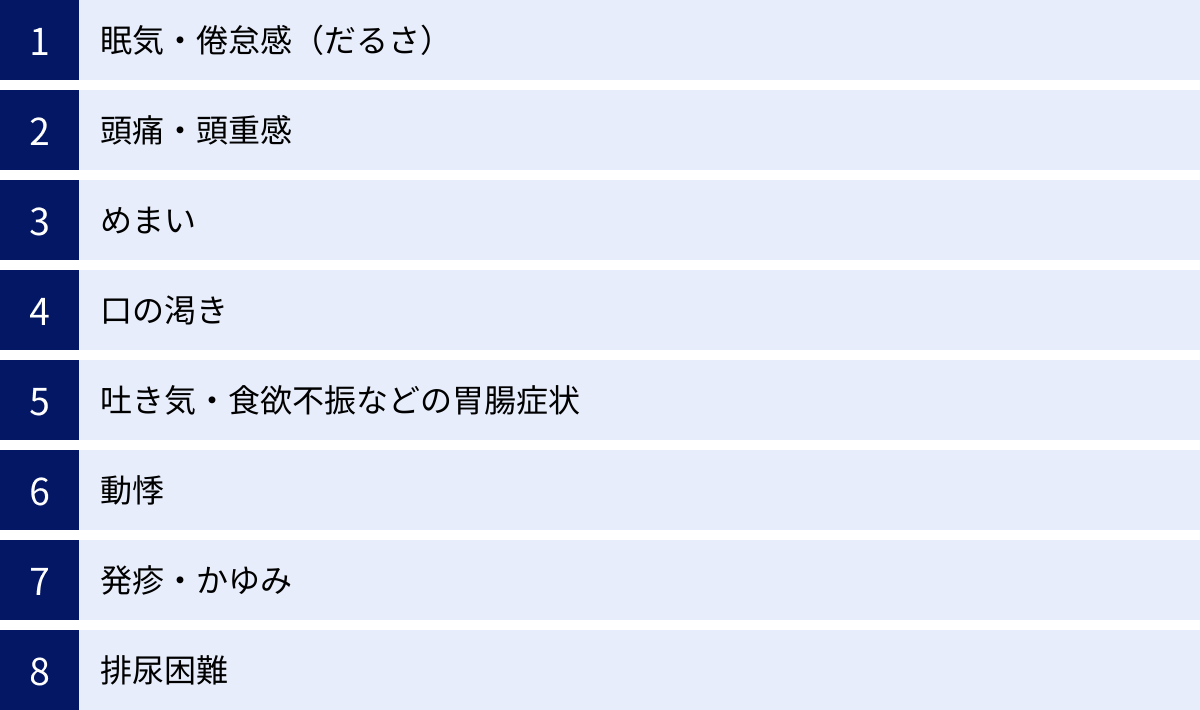

睡眠改善薬は、一時的な不眠に対して有効な一方、その作用機序からいくつかの副作用が報告されています。副作用の現れ方や強さには個人差がありますが、安全に使用するためには、どのような症状が起こりうるのかをあらかじめ知っておくことが非常に重要です。

ここでは、睡眠改善薬の有効成分であるジフェンヒドラミン塩酸塩によって引き起こされる可能性のある、代表的な副作用について詳しく解説します。

眠気・倦怠感(だるさ)

最も頻度が高く、代表的な副作用が、翌朝以降にも続く眠気や倦怠感(だるさ)です。これは「持ち越し効果(ハングオーバー)」と呼ばれ、服用した薬の作用が翌日まで残ってしまうことで生じます。

睡眠改善薬の作用は、服用後すぐにピークに達し、その後徐々に体内で分解・排出されていきます。しかし、薬の分解・排出のスピードには個人差(年齢、肝機能、体質など)があります。代謝が遅い人の場合、翌朝になっても薬の成分が体内に残ってしまい、脳の覚醒を促すヒスタミンの働きを抑制し続けてしまいます。その結果、日中にもかかわらず頭がボーっとしたり、強い眠気を感じたり、体がだるく感じたりするのです。

特に、定められた用量を超えて服用したり、夜遅い時間に服用したりすると、この持ち越し効果は現れやすくなります。この副作用は、日常生活や仕事のパフォーマンスに大きな影響を与える可能性があるため、注意が必要です。

頭痛・頭重感

睡眠改善薬を服用した後に、頭痛や頭が重く感じる「頭重感」が現れることがあります。この原因は完全には解明されていませんが、いくつかの可能性が考えられます。

一つは、有効成分であるジフェンヒドラミン塩酸塩が持つ血管拡張作用の影響です。一部の血管が拡張することで、周囲の神経が刺激され、頭痛が引き起こされる可能性があります。また、ヒスタミン以外の神経伝達物質(アセチルコリンなど)の働きにも影響を与えるため、脳内のバランスが一時的に変化し、頭痛や頭重感として感じられることも考えられます。

これらの症状は、薬の作用が切れるとともに改善することがほとんどですが、痛みが強い場合や、服用するたびに起こる場合は、薬が体質に合っていない可能性があります。

めまい

めまいや、立ち上がった際のふらつきも、起こりうる副作用の一つです。これは、薬の鎮静作用や、自律神経への影響による血圧の変動が関係していると考えられています。

特に、夜中にトイレに起きる際や、朝、ベッドから急に起き上がる際に、立ちくらみのような症状が出やすくなるため注意が必要です。転倒して怪我をするリスクもあるため、睡眠改善薬を服用した日の夜間や翌朝は、ゆっくりと行動することを心がけましょう。めまいの症状が強く出る場合は、すぐに服用を中止し、専門家に相談することが重要です。

口の渇き

「朝起きると、口の中がカラカラに乾いている」という症状も、よく見られる副作用です。これは、ジフェンヒドラミン塩酸塩が持つ「抗コリン作用」という働きが原因です。

アセチルコリンは、副交感神経で働く神経伝達物質で、唾液の分泌を促す役割も担っています。抗コリン作用とは、このアセチルコリンの働きをブロックする作用のことです。睡眠改善薬を服用すると、唾液の分泌が抑制されてしまうため、口の中が乾燥しやすくなります。

口の渇きは不快なだけでなく、口臭の原因になったり、長期間続くと虫歯や歯周病のリスクを高めたりすることもあります。対処法としては、就寝前に水を一杯飲む、枕元に水を置いておく、日中にこまめに水分補給をする、シュガーレスガムを噛むなどが有効です。

吐き気・食欲不振などの胃腸症状

頻度は高くありませんが、吐き気や嘔吐、胃の不快感、食欲不振といった胃腸に関する症状が現れることもあります。これも抗コリン作用が関係しており、胃腸の正常な運動(蠕動運動)が抑制されることで、消化不良や不快感が生じることが原因と考えられています。

通常、これらの症状は軽微で一時的なものですが、空腹時に服用すると胃への刺激が強まることがあります。もし胃腸症状が出る場合は、服用前に牛乳や軽い食事を摂ることで和らぐ可能性があります。しかし、症状が続くようであれば服用を中止しましょう。

動悸

心臓がドキドキする、脈が速くなるといった「動悸」も、まれに起こる副作用として報告されています。これも抗コリン作用が心臓の働きを調整する神経に影響を与え、心拍数を増加させることが原因の一つと考えられています。

通常は一時的で心配のないことが多いですが、もともと心臓に疾患がある方や、動悸が激しい、胸の痛みを伴うといった場合は、重大な問題につながる可能性も否定できません。このような症状が現れたら、直ちに服用を中止し、速やかに医療機関を受診してください。

発疹・かゆみ

薬の成分に対してアレルギー反応が起こると、皮膚に発疹や赤み、かゆみといった症状が現れることがあります。これは、体内の免疫システムが薬の成分を「異物」と認識し、攻撃することで起こる反応です。

発疹やかゆみは、薬が体質に合っていない明確なサインです。ごくまれに、アナフィラキシーショックのような重篤なアレルギー反応につながる可能性もゼロではありません。皮膚に何らかの異常が現れた場合は、すぐに服用を中止し、薬剤師または医師に相談してください。

排尿困難

口の渇きと同じく、「抗コリン作用」によって引き起こされる副作用に、排尿に関するトラブルがあります。抗コリン作用は、膀胱の筋肉が収縮するのを抑える働きもします。その結果、尿意があるのにスムーズに尿が出ない、尿の勢いが弱い、排尿後も残尿感があるといった「排尿困難」の症状が現れることがあります。

特に、前立腺肥大症の持病がある男性は、この副作用が強く現れるリスクが高いため、睡眠改善薬の使用は原則として禁忌(使用してはいけない)とされています。そうでなくても、排尿に異常を感じた場合は服用を中止し、専門家への相談が必要です。

副作用に関するよくある疑問

睡眠改善薬の副作用について、特に多くの人が抱く疑問に「なぜ翌日に眠気が残るのか」「副作用はいつまで続くのか」という2点があります。ここでは、これらの疑問に対して、薬の体内での動き(薬物動態)という観点から、より詳しく解説していきます。

副作用(翌日の眠気やだるさ)はなぜ起こるのか

睡眠改善薬を飲んだ翌日に感じる眠気やだるさ、いわゆる「持ち越し効果(ハングオーバー)」が起こる主な原因は、薬の作用時間が、睡眠時間を超えて続いてしまうことにあります。これを理解するためには、「半減期」という概念を知ることが役立ちます。

半減期とは、服用した薬の血中濃度(血液中に含まれる薬の量)が、最も高くなった時点から半分に減少するまでにかかる時間のことです。この半減期が、薬の作用がどれくらい持続するかの目安となります。

睡眠改善薬の主成分であるジフェンヒドラミン塩酸塩の半減期は、個人差はありますが、一般的に約4時間から9時間とされています。(参照:各種医薬品インタビューフォーム等)

例えば、半減期が8時間の人が夜11時に薬を服用したとします。血中濃度がピークに達した後、半分になるのは翌朝の7時頃です。つまり、起床時間になっても、まだピーク時の半分の量の薬が体内に残り、脳の覚醒を促すヒスタミンの働きを抑え続けている状態にあるわけです。これが、頭がすっきりしない、眠気が取れない、といった症状の正体です。

この持ち越し効果は、特に以下のような場合に現れやすくなります。

- 薬の代謝・排泄機能が低下している人:高齢者や、肝臓・腎臓の機能が低下している人は、薬を分解したり体外へ排出したりする能力が弱まっています。そのため、薬が通常より長く体内に留まり、作用が翌日まで持ち越されやすくなります。

- 用量が多い場合:定められた用量を超えて服用すると、体内で処理しきれない薬の量が増え、結果として翌日まで影響が残るリスクが高まります。効果を高めたいからといって多く飲むのは非常に危険です。

- 服用する時間が遅い場合:例えば、深夜2時や3時に寝付けないからと服用すると、薬の作用時間が完全に睡眠時間と重ならず、日中にかかってしまいます。睡眠改善薬は、就寝する30分~1時間前を目安に服用するのが基本です。

このように、翌日の眠気やだるさは、薬の成分が体内に残っているために起こる、薬理作用そのものと言えます。

副作用はいつまで続く?

副作用がいつまで続くかという問いに対する答えは、その人の体質や副作用の種類によって異なりますが、一つの目安として、薬の成分が体内から完全に排出されれば、副作用も治まります。

一般的に、薬の成分が体内からほぼ完全に消失するには、半減期の約5倍の時間が必要とされています。ジフェンヒドラミン塩酸塩の半減期を仮に9時間とすると、9時間 × 5 = 45時間、つまり約2日間かかる計算になります。

したがって、持ち越し効果による眠気やだるさ、口の渇きといった副作用は、通常、服用を中止すれば1~2日以内には自然に軽快していくと考えてよいでしょう。多くの人は、服用した翌日の夕方から翌々日の朝には、症状がほとんど気にならなくなります。

ただし、これはあくまで一般的な目安です。前述の通り、高齢者や肝機能が低下している方では、薬の排出にもっと時間がかかるため、副作用が長引く可能性があります。

また、数日経っても副作用が全く改善しない場合や、発疹・かゆみのようなアレルギー性の副作用、激しい動悸や排尿困難といった症状が現れた場合は、単なる薬の残りによるものではなく、体質に根本的に合っていないか、あるいは別の問題が隠れている可能性も考えられます。このような場合は、我慢せずに服用を完全に中止し、速やかに医師や薬剤師に相談することが極めて重要です。副作用が続く期間には個人差があることを理解し、自分の体のサインに注意深く耳を傾けるようにしましょう。

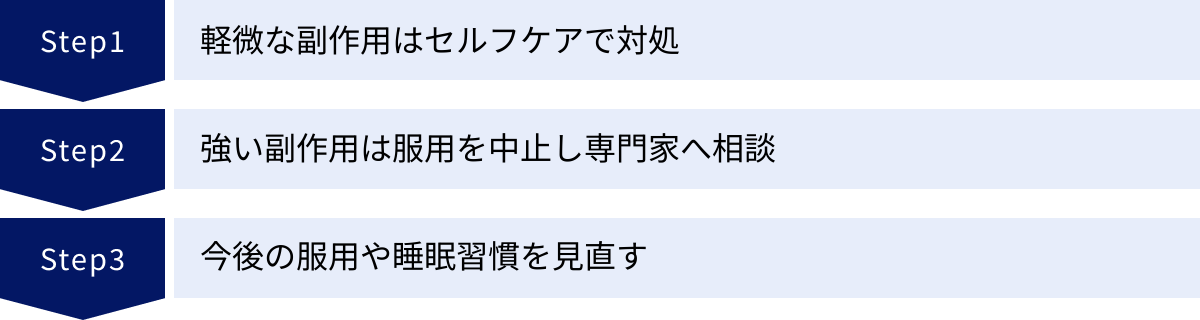

副作用が出てしまったときの対処法

睡眠改善薬を使用して、もし副作用が現れてしまったら、どのように対処すればよいのでしょうか。慌てずに適切な対応をとることが大切です。ここでは、症状の程度に応じた具体的な対処法を解説します。

まず大前提として、我慢できないほど強い副作用や、生活に支障をきたすような症状が出た場合は、直ちに服用を中止してください。自己判断で服用を続けることは、症状を悪化させたり、思わぬ事故につながったりする危険性があります。

1. 軽微な副作用(軽い眠気や口の渇きなど)の場合

翌朝に軽い眠気やだるさが残っている、口が少し乾く、といった比較的我慢できる程度の副作用であれば、以下のようなセルフケアで対処できる場合があります。

- 水分を十分に摂る:口の渇きに対して最も効果的な対策です。体内の水分が満たされると、薬の代謝・排泄もスムーズになります。水やお茶などをこまめに飲むようにしましょう。

- カフェインを適度に摂取する:コーヒー、緑茶、紅茶などに含まれるカフェインには覚醒作用があります。日中の眠気が気になる場合、朝や昼に一杯飲むと、頭をすっきりさせる手助けになります。ただし、飲み過ぎは胃を荒らしたり、夜の睡眠に影響したりする可能性があるので、適量を心がけましょう。

- 軽い運動やストレッチをする:体を動かすと血行が促進され、脳が活性化します。朝、太陽の光を浴びながら散歩をしたり、仕事の合間にストレッチをしたりすると、眠気やだるさの解消につながります。

- 顔を洗う、冷たい水で手を洗う:冷たい刺激は交感神経を優位にし、一時的に覚醒レベルを上げる効果が期待できます。

これらの対処法は、あくまで一時的な症状緩和のためのものです。もし、こうした対処をしても症状が改善しない、または服用するたびに同じ副作用が起こる場合は、その薬があなたの体質に合っていない可能性が高いと考えられます。

2. 強い副作用や生活に支障が出る場合

以下のような症状が現れた場合は、軽微な副作用とは異なり、より慎重な対応が求められます。

- 日中の眠気がひどく、仕事や勉強に集中できない

- 強いめまいやふらつきがあり、転倒しそうになる

- 激しい頭痛や吐き気が続く

- 動悸(心臓のドキドキ)が止まらない

- 皮膚に発疹やかゆみが出た

- 尿が出にくい、残尿感がある

このような場合は、ためらわずに薬の服用を完全に中止してください。これが最も重要で、最初に行うべき対処法です。その上で、以下の行動をとることを強く推奨します。

- 医師または薬剤師に相談する:薬の箱や説明書を持参し、いつから、どのような症状が出ているのかを具体的に伝えましょう。専門家は、その症状が薬によるものなのか、他の原因が考えられるのかを判断し、適切なアドバイスをしてくれます。特に、発疹、激しい動悸、排尿困難といった症状は、すぐに専門家に相談すべきサインです。

- 自己判断で他の薬を飲まない:例えば、「頭痛がするから鎮痛剤を飲む」といった自己判断は避けるべきです。薬の飲み合わせによっては、予期せぬ相互作用で症状が悪化する可能性があります。必ず専門家の指示を仰ぎましょう。

3. 今後の服用について

一度副作用が出たからといって、もう二度と睡眠改善薬が使えないわけではありません。しかし、同じ使い方を繰り返せば、再び同じ副作用に悩まされる可能性が高いでしょう。今後の対策としては、以下のような点が考えられます。

- 用量を見直す:もし規定の用量(例:1回2錠)で副作用が出た場合、次に試す機会があれば用量を減らす(例:1錠にする)という選択肢も考えられます。ただし、錠剤を自分で割ったり砕いたりすることは、薬のコーティングが剥がれて効果が変わる可能性があるため、メーカーが推奨していない限り避けるべきです。製品の説明書をよく確認しましょう。

- 薬に頼らない睡眠習慣を構築する:副作用が出たことを一つのきっかけと捉え、薬を使わずに眠れるような生活習慣の見直しに取り組むことが最も根本的な解決策です。就寝・起床時間を一定にする、寝る前のスマートフォン操作をやめる、リラックスできる環境を整えるなど、できることから始めてみましょう。

副作用は、薬が体に合っていないという重要なシグナルです。そのサインを見逃さず、適切に対処することで、より安全に、そして健康的に不眠の悩みを解決する道筋が見えてきます。

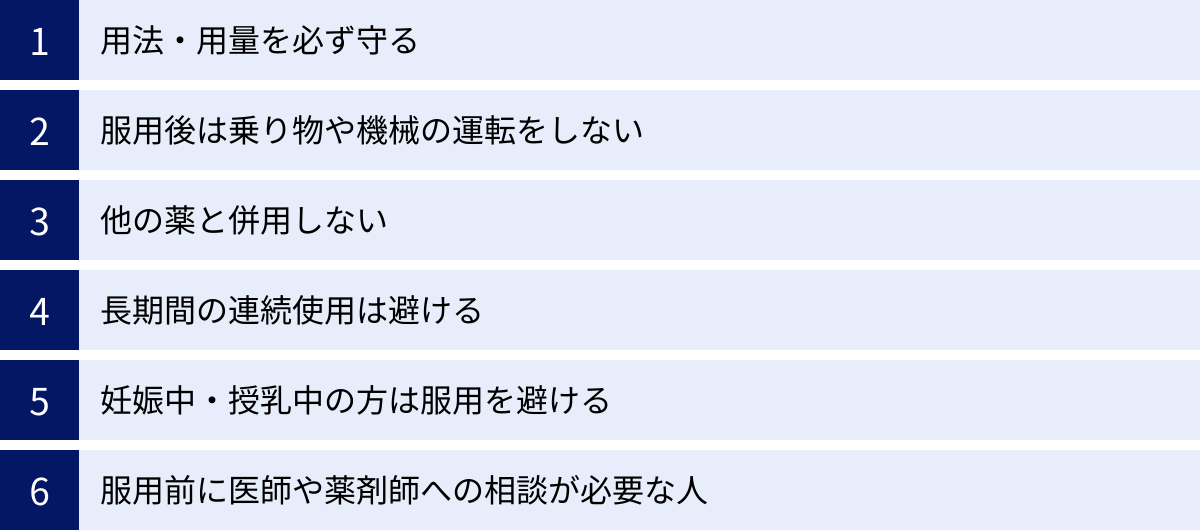

睡眠改善薬を使用する際の6つの注意点

睡眠改善薬は手軽に購入できますが、医薬品であることに変わりはありません。その効果を最大限に引き出し、副作用のリスクを最小限に抑えるためには、必ず守るべきいくつかの重要な注意点があります。ここでは、安全な使用のために特に気をつけるべき6つのポイントを詳しく解説します。

① 用法・用量を必ず守る

これは最も基本的かつ重要なルールです。製品の説明書に記載されている1回の服用量(例:1回2錠)と1日の服用回数(例:1日1回)を絶対に超えないようにしてください。

「なかなか眠れないから、もう1錠追加しよう」「もっとぐっすり眠りたいから、多めに飲んでおこう」といった自己判断による過剰摂取は、効果を高めることにはつながりません。それどころか、薬の血中濃度が必要以上に高まり、副作用が強く現れるリスクを増大させるだけです。翌日のひどい眠気や倦怠感、めまい、吐き気といった症状を引き起こし、日常生活に深刻な支障をきたす可能性があります。

また、耐性(薬が効きにくくなること)を早める原因にもなりかねません。必ず指定された用法・用量を厳守してください。

② 服用後は乗り物や機械の運転をしない

睡眠改善薬を服用した後は、自動車、バイク、自転車などの乗り物の運転や、危険を伴う機械の操作は絶対に行わないでください。

この注意点は、服用した直後の夜間だけに限った話ではありません。前述の通り、睡眠改善薬には「持ち越し効果(ハングオーバー)」があり、翌日以降も眠気や注意力、集中力、判断力の低下が続く可能性があります。自分では「もう大丈夫」と感じていても、脳の機能はまだ完全に回復しておらず、とっさの判断が遅れることがあります。

この状態で運転をすれば、重大な交通事故を引き起こすリスクが非常に高まります。睡眠改善薬を服用した日はもちろんのこと、翌日も終日、運転や危険な作業は避けるという意識を徹底することが、自身と他者の安全を守るために不可欠です。

③ 他の薬と併用しない

睡眠改善薬を使用している期間中は、他の薬との併用に細心の注意が必要です。特に、以下の薬との併用は避けてください。

- 他の催眠鎮静薬・睡眠改善薬:作用が過剰になり、深刻な副作用や呼吸抑制などを引き起こす危険があります。

- 風邪薬、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬:市販の総合感冒薬などには、鼻水やくしゃみを抑える成分として、睡眠改善薬と同じ「抗ヒスタミン薬」が含まれていることが多くあります。併用すると、抗ヒスタミン薬の過剰摂取となり、強い眠気や口の渇きなどの副作用が増強されます。

- 抗ヒスタミン薬を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗り物酔い薬、アレルギー用薬など):これらも同様に、作用が重複するため併用は厳禁です。

現在、何らかの病気で医療機関から薬を処方されている場合や、他の市販薬を服用している場合は、睡眠改善薬を使用する前に、必ず医師または薬剤師に相談し、飲み合わせに問題がないかを確認してください。

④ 長期間の連続使用は避ける

睡眠改善薬は、その名の通り「一時的な不眠」を改善するための薬です。慢性的な不眠の治療薬ではないため、だらだらと長期間にわたって使用し続けることは想定されていません。

多くの製品の説明書には、「2~3回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください」といった旨の記載があります。これは、2~3日使用しても効果が見られない不眠は、単なる一時的なものではなく、背景に何らかの医学的な原因(不眠症、睡眠時無呼吸症候群、うつ病など)が隠れている可能性が高いからです。

また、連用することで薬に対する「耐性」が生じ、次第に効果が薄れてくることがあります。そうなると、効果を求めて量を増やしてしまうという悪循環に陥りかねません。睡眠改善薬の使用は、あくまでも短期的な「頓服(とんぷく)」にとどめるという原則を忘れないでください。不眠が1週間以上続くようであれば、セルフケアの限界と判断し、専門医の診察を受けることを強く推奨します。

⑤ 妊娠中・授乳中の方は服用を避ける

妊娠中の方、または妊娠している可能性のある方、そして授乳中の方は、原則として睡眠改善薬の服用を避けるべきです。

妊娠中に服用した場合、薬の成分が胎盤を通過して胎児に影響を与える可能性が完全には否定できません。また、授乳中に服用すると、薬の成分が母乳に移行し、それを飲んだ乳児に鎮静作用(眠りすぎるなど)やその他の好ましくない影響を及ぼす恐れがあります。

市販薬の説明書にも、妊婦や授乳中の女性は服用前に医師や薬剤師に相談するよう記載されていますが、安全性を最優先に考えるならば、自己判断での服用は絶対にやめましょう。不眠に悩んでいる場合は、まずかかりつけの産婦人科医に相談し、安全な対処法について指導を受けてください。

⑥ 服用前に医師や薬剤師への相談が必要な人

以下に該当する方は、睡眠改善薬を使用することで持病が悪化したり、重い副作用が出たりするリスクが高いため、服用前に必ず医師または薬剤師に相談が必要です。

- 緑内障の診断を受けた人:抗コリン作用により眼圧が上昇し、緑内障を悪化させる恐れがあります。

- 前立腺肥大症のある人:抗コリン作用により尿が出にくくなる「尿閉」を引き起こすリスクが非常に高いです。

- 高齢者(65歳以上):薬の代謝・排泄機能が低下しているため、副作用が強く出やすく、特にふらつきによる転倒に注意が必要です。

- アレルギー体質の人:薬の成分や添加物でアレルギー症状を起こす可能性があります。

- 肝臓病、腎臓病、心臓病、胃潰瘍などの診断を受けた人:薬の代謝や体に与える影響を考慮する必要があります。

- 高血圧の診断を受けた人

- 呼吸機能が低下している人(喘息や肺気腫など)

- 医師の治療を受けている人

これらの条件に一つでも当てはまる場合は、自己判断で服用を開始せず、専門家の適切なアドバイスのもとで使用を検討してください。

睡眠改善薬と睡眠薬(睡眠導入剤)の違い

「睡眠改善薬」と「睡眠薬(睡眠導入剤)」は、どちらも「眠りを助ける薬」というイメージから混同されがちですが、実際には目的、成分、作用、購入方法など、多くの点で全く異なるものです。この違いを正しく理解することは、自分の症状に合った適切な対処法を選ぶ上で非常に重要です。

ここでは、両者の違いを分かりやすく比較し、整理します。

| 比較項目 | 睡眠改善薬 | 睡眠薬(睡眠導入剤) |

|---|---|---|

| 目的 | 一時的な不眠症状の緩和 | 不眠症(疾患)の治療 |

| 購入方法 | 薬局・ドラッグストア(市販薬) | 医療機関での医師の処方 |

| 有効成分 | 主に抗ヒスタミン薬(ジフェンヒドラミン塩酸塩など) | 多様な種類(ベンゾジアゼピン系、オレキシン受容体拮抗薬など) |

| 作用機序 | 脳の覚醒物質(ヒスタミン)を抑え、眠気を「誘発」する | 脳の働きに直接作用し、興奮を鎮めたり睡眠リズムを整えたりする |

| 効果の強さ | 比較的穏やか | 比較的強い |

| 対象者 | 一時的な不眠に悩む健康な人 | 慢性的な不眠症と診断された患者 |

| 依存性 | 低い(ただし連用は非推奨) | 種類により依存性や離脱症状のリスクあり |

以下、各項目についてさらに詳しく解説します。

1. 目的と対象者

- 睡眠改善薬:目的は、「一時的な不眠症状の緩和」です。対象となるのは、普段は問題なく眠れる健康な人が、ストレスや環境の変化といった一過性の原因で、数日間だけ寝付けない、眠りが浅いといった状況です。

- 睡眠薬:目的は、「不眠症という病気の治療」です。対象となるのは、1ヶ月以上にわたって不眠が続き、日中の活動に支障が出ているなど、医師によって「不眠症」と診断された患者さんです。不眠症の背景には、うつ病などの精神疾患や、睡眠時無呼吸症候群などの他の病気が隠れていることもあります。

2. 購入方法

- 睡眠改善薬:医師の処方箋は不要で、薬局やドラッグストアで直接購入できます。ただし、指定第2類医薬品などに分類されるため、購入時には薬剤師や登録販売者からの情報提供を受けることが推奨されます。

- 睡眠薬:医師の診察を受け、処方箋を発行してもらわなければ入手できません。市販はされていません。これは、その作用の強さや副作用、依存性のリスクから、専門家による厳格な管理が必要なためです。

3. 有効成分と作用機序

- 睡眠改善薬:主成分は「ジフェンヒドラミン塩酸塩」などの抗ヒスタミン薬です。前述の通り、脳内で覚醒を司るヒスタミンの働きをブロックし、その副作用である「眠気」を誘発します。脳の活動を強制的に止めるのではなく、あくまで自然な眠りをサポートする穏やかな作用です。

- 睡眠薬:非常に多様な種類の成分があります。代表的なものに、脳の興奮を鎮めるGABA受容体に作用する「ベンゾジアゼピン系」「非ベンゾジアゼピン系」、覚醒を維持する物質の働きを阻害する「オレキシン受容体拮抗薬」、体内時計を整える「メラトニン受容体作動薬」などがあります。これらは脳の神経伝達に直接、かつ強力に働きかけ、睡眠状態を作り出します。医師は患者さんの不眠のタイプ(入眠障害、中途覚醒など)や原因に合わせて、最適な種類の薬を選択します。

4. 効果の強さと副作用

- 睡眠改善薬:効果は比較的穏やかです。副作用は、翌日の眠気や口の渇きといった抗ヒスタミン作用・抗コリン作用に関連するものが中心です。

- 睡眠薬:効果は強力です。その分、副作用も種類によって様々で、筋弛緩作用によるふらつき・転倒、服用後の記憶がない「健忘」、そして長期連用による「依存性」や、急にやめたときの「離脱症状(反跳性不眠など)」といった、より注意を要するものが含まれます。

まとめ

簡単に言えば、睡眠改善薬は「風邪のひき始めに飲む総合感冒薬」のようなセルフケアの薬であり、睡眠薬は「肺炎のときに処方される抗生物質」のような専門的な治療薬です。自分の症状がどちらの領域に属するのかを冷静に見極め、もし「一時的」の範囲を超えるようであれば、安易に市販薬に頼り続けず、専門家である医師に相談することが何よりも大切です。

市販で購入できる代表的な睡眠改善薬3選

現在、日本の薬局やドラッグストアでは、いくつかの種類の睡眠改善薬が販売されています。そのほとんどは有効成分として「ジフェンヒドラミン塩酸塩」を含んでおり、基本的な効果や注意事項は共通しています。ここでは、代表的な3つの製品について、それぞれの特徴を比較しながら紹介します。

重要:以下の情報は、各製品の一般的な特徴をまとめたものです。購入・使用の際には、必ず製品のパッケージや添付文書を直接確認し、用法・用量を守ってください。また、価格は販売店によって異なります。

| 製品名 | ドリエル | ネオデイ | リポスミン |

|---|---|---|---|

| 製造販売元 | エスエス製薬 | 大正製薬 | 皇漢堂製薬 |

| 分類 | 指定第2類医薬品 | 指定第2類医薬品 | 指定第2類医薬品 |

| 有効成分 (1回量2錠中) | ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg | ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg | ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg |

| 用法・用量 | 1日1回2錠、就寝前 | 1日1回2錠、就寝前 | 1日1回2錠、就寝前 |

| 特徴 | 睡眠改善薬の代表的ブランド。知名度が高い。 | 主要な製薬会社の一つが販売。入手しやすい。 | 比較的安価な傾向があり、コストを抑えたい場合に選択肢となる。 |

| 公式サイト情報 | 参照:エスエス製薬公式サイト | 参照:大正製薬公式サイト | 参照:皇漢堂製薬公式サイト |

① ドリエル

ドリエルは、エスエス製薬が販売する、日本における睡眠改善薬のパイオニアとも言える代表的なブランドです。テレビCMなどでも知られており、睡眠改善薬といえばまずドリエルを思い浮かべる人も多いでしょう。

- 有効成分: 1回量(2錠)あたり、ジフェンヒドラミン塩酸塩を50mg配合しています。

- 特徴: 高い知名度とブランドへの信頼感が大きな特徴です。通常の錠剤タイプ「ドリエル」のほかに、有効成分が液状で吸収されやすいとされるソフトカプセルタイプの「ドリエルEX」もラインナップされています。どちらを選ぶかは好みに応じて選択できます。長年の販売実績があるため、安心して選びたいという方におすすめです。

- 注意点: 他の製品と同様、一時的な不眠のための薬であり、連用は避ける必要があります。服用後は乗物等の運転をしないなど、基本的な注意事項は必ず守りましょう。

(参照:エスエス製薬公式サイト)

② ネオデイ

ネオデイは、「パブロン」や「リポビタンD」などで知られる大正製薬が販売する睡眠改善薬です。大手製薬会社が手がける製品として、こちらも広く普及しています。

- 有効成分: 1回量(2錠)あたり、ジフェンヒドラミン塩酸塩を50mg配合しており、ドリエルと同等の成分・含有量です。

- 特徴: 有効成分や用量はドリエルと基本的に同じであるため、効果や副作用の現れ方にも大きな違いはありません。全国の多くの薬局・ドラッグストアで取り扱われており、入手しやすいのがメリットです。パッケージも分かりやすく、初めて睡眠改善薬を試す方でも手に取りやすいでしょう。

- 注意点: ドリエルと同様に、有効成分は抗ヒスタミン薬です。風邪薬や鼻炎薬など、他の抗ヒスタミン薬を含む医薬品との併用は絶対に避けてください。

(参照:大正製薬公式サイト)

③ リポスミン

リポスミンは、ジェネリック医薬品などを多く手がける皇漢堂製薬が製造販売する睡眠改善薬です。

- 有効成分: こちらも1回量(2錠)あたり、ジフェンヒドラミン塩酸塩を50mg配合しています。成分・含有量は上記2製品と全く同じです。

- 特徴: リポスミンの最大の特徴は、ドリエルやネオデイといった先発品に近い製品と比較して、価格が安価な傾向にあることです。有効成分は同じであるため、同等の効果が期待できます。少しでもコストを抑えたいという方にとっては、有力な選択肢となります。

- 注意点: 価格は魅力的ですが、有効成分は同じジフェンヒドラミン塩酸塩です。したがって、副作用のリスクや使用上の注意点も全く同じです。安いからといって安易に使用したり、量を増やしたりすることがないよう、用法・用量は厳守する必要があります。

【製品選びのポイント】

今回紹介した3つの製品は、有効成分もその含有量も同じです。そのため、効果や安全性に本質的な差はないと考えてよいでしょう。選択の基準は、ブランドへの信頼感、価格、あるいは添加物の違い(ごくまれに添加物でアレルギーを起こす人もいます)などになります。どの製品を選ぶにしても、最も重要なのは「一時的な不眠に、短期間だけ使用する」という原則を守ることです。

薬を飲んでも改善しない場合は医療機関の受診を

市販の睡眠改善薬は、一時的な不眠に対しては便利な選択肢ですが、決して万能薬ではありません。もし、薬を2~3回服用しても効果が見られない場合や、不眠の症状が1週間以上続いている場合は、セルフケアで対応できる範囲を超えている可能性があります。そのような状態を放置すると、不眠が慢性化し、心身の健康に深刻な影響を及ぼす恐れがあります。ためらわずに専門家である医師に相談することが、根本的な解決への第一歩です。

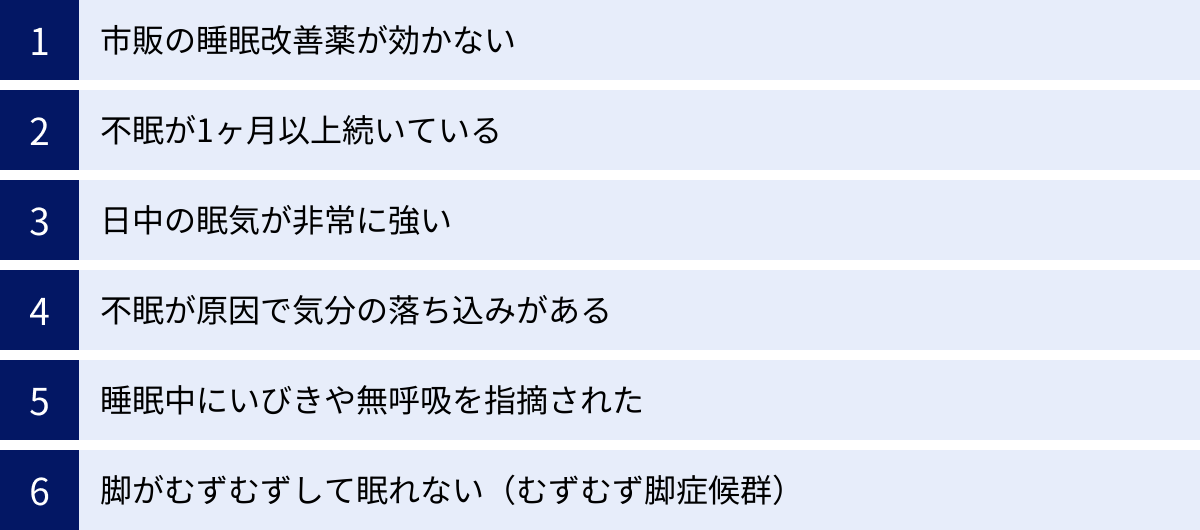

医療機関を受診すべき症状の目安

以下のようなサインが見られたら、速やかに医療機関の受診を検討しましょう。

- 市販の睡眠改善薬が効かない、または効果が不十分

- 不眠(寝つきが悪い、夜中に何度も目が覚める、朝早く目が覚めてしまう)が週に3日以上あり、それが1ヶ月以上続いている

- 日中の眠気が非常に強く、仕事や学業、家事に集中できない

- 不眠が原因で、気分の落ち込み、意欲の低下、イライラ、不安感が強い

- 家族やパートナーから、睡眠中に「大きないびきをかいている」「呼吸が数十秒止まっている」と指摘された(睡眠時無呼吸症候群の疑い)

- 寝る前に、脚(特にふくらはぎ)がむずむずする、ほてる、虫が這うような不快な感覚があり、脚を動かさずにいられない(むずむず脚症候群の疑い)

これらの症状は、単なる寝不足ではなく、「不眠症」という治療が必要な病気や、他の睡眠障害、あるいはうつ病などの精神疾患が背景に隠れていることを示唆しています。

何科を受診すればよいか?

不眠の悩みで医療機関にかかる場合、どの診療科を選べばよいか迷うかもしれません。主に以下の選択肢があります。

- 精神科・心療内科: ストレス、不安、うつ気分など、精神的な不調が不眠の主な原因と考えられる場合に最も適しています。不眠症の専門的な治療経験が豊富な医師が多いです。

- 睡眠専門外来・睡眠クリニック: 睡眠障害全般を専門的に診断・治療するクリニックです。睡眠時無呼吸症候群の検査(終夜睡眠ポリグラフ検査)なども含め、高度な医療を提供しています。

- かかりつけの内科など: まずは身近なかかりつけ医に相談してみるのも良い方法です。症状を話すことで、適切な専門医を紹介してくれる場合があります。

- 呼吸器内科・耳鼻咽喉科: いびきや無呼吸が主な症状である場合は、これらの診療科が専門となります。

医療機関でできること

医療機関では、市販薬ではできない、より専門的で根本的なアプローチが可能です。

- 原因の特定: 詳細な問診や睡眠日誌、心理検査、血液検査などを通じて、なぜ眠れないのか、その根本原因を突き止めます。必要であれば、専門的な検査を行い、睡眠の質や量、睡眠中の体の状態を客観的に評価します。

- 適切な薬物療法: 診断に基づき、患者さん一人ひとりの不眠のタイプや原因に合った医療用の睡眠薬を処方します。市販薬とは作用機序が異なる多様な選択肢の中から、最も副作用が少なく効果的な薬が選ばれます。

- 非薬物療法(認知行動療法など): 薬だけに頼らない治療法も積極的に行われます。特に「不眠症に対する認知行動療法(CBT-I)」は、薬物療法と同等以上の効果が認められている標準的な治療法です。睡眠に関する誤った思い込みや習慣を修正し、正しい睡眠衛生を身につけることで、自力で眠れる力を取り戻すことを目指します。

自己判断で市販薬を使い続けることは、根本原因の発見を遅らせ、症状を悪化させるリスクがあります。睡眠改善薬はあくまで応急処置と捉え、問題が続くようであれば、勇気を出して専門の扉を叩いてみましょう。それが、快適な睡眠と健康な毎日を取り戻すための最も確実な道です。