「夜、布団に入ってもなかなか寝付けない」「夜中に何度も目が覚めてしまう」「ぐっすり眠った気がしない」…。現代社会において、このような睡眠に関する悩みを抱えている方は少なくありません。質の高い睡眠は、心身の健康を維持し、日中のパフォーマンスを最大限に発揮するために不可欠です。

不眠が続くと、市販の睡眠薬や病院で処方される睡眠導入剤の利用を検討することもあるでしょう。しかし、これらの薬には様々な種類があり、効果や副作用、使い方を正しく理解しないまま使用することは非常に危険です。

この記事では、睡眠に悩む方々に向けて、睡眠導入剤と睡眠改善薬の根本的な違いから、それぞれの種類、選び方、そして安全に使用するための注意点までを網羅的に解説します。さらに、薬に頼る前に試したい生活習慣の改善方法についても詳しくご紹介します。

この記事を最後まで読めば、ご自身の不眠の状態を正しく理解し、適切な対処法を見つけるための知識が身につくはずです。あなたの健やかな毎日を取り戻すための一助となれば幸いです。

目次

睡眠導入剤とは

睡眠導入剤とは、不眠症の治療に用いられる医薬品の総称です。一般的に「睡眠薬」や「眠剤(みんざい)」とも呼ばれ、脳の神経活動に作用することで、寝つきを良くしたり、睡眠を維持したりする効果があります。最も重要な点は、睡眠導入剤は「医療用医薬品」に分類され、その使用には医師の診断と処方箋が必須であるということです。

多くの人が「睡眠薬」と聞くと、「依存性が高くて怖い」「一度使うとやめられなくなる」といったネガティブなイメージを抱くかもしれません。確かに、かつて使用されていたバルビツール酸系といった古いタイプの睡眠薬には、深刻な副作用や強い依存性の問題がありました。しかし、医療の進歩により、現在主流となっている睡眠導入剤は、安全性や依存性のリスクが大幅に低減されています。

現代の睡眠導入剤は、作用の仕方によっていくつかのタイプに分類されます。代表的なものには、脳の興奮を鎮めるGABA受容体という部分に働きかける「ベンゾジアゼピン系」「非ベンゾジアゼピン系」や、より自然な眠りのリズムに近づけることを目的とした「メラトニン受容体作動薬」「オレキシン受容体拮抗薬」などがあります。

これらの薬は、患者一人ひとりの不眠のタイプ(寝つきが悪い、途中で目が覚めるなど)、年齢、体質、生活スタイル、そして他に服用している薬などを総合的に考慮した上で、医師が最も適切と判断したものを処方します。つまり、睡眠導入剤は、専門家である医師の厳格な管理のもとで、不眠という「病気」を治療するために用いられる専門的な薬なのです。

一方で、ドラッグストアなどで処方箋なしに購入できる「睡眠改善薬」というものも存在します。これは、アレルギー症状を抑える薬(抗ヒスタミン薬)の副作用である「眠気」を利用したもので、あくまで一時的な不眠症状を緩和するためのものです。不眠症の根本的な治療を目的とする睡眠導入剤とは、その成り立ちも目的も全く異なります。

よくある誤解として、「市販の薬で効かないから、友達がもらっている睡眠導入剤を少し分けてもらおう」と考える人がいますが、これは絶対にやってはいけない危険な行為です。他人のために処方された薬は、その人には合っていても、あなたにとっては効果がないばかりか、予期せぬ重い副作用を引き起こす可能性があります。

睡眠導入剤は、医師の診断に基づいて初めてその真価を発揮し、安全に使用できる薬です。慢性的な不眠に悩んでいる場合は、自己判断で市販薬を使い続けたり、他人の薬に手を出したりするのではなく、まずは医療機関を受診し、専門家である医師に相談することが、安全で確実な解決への第一歩となります。この後のセクションで、睡眠導入剤と睡眠改善薬の具体的な違いについて、さらに詳しく解説していきます。

睡眠導入剤と睡眠改善薬の主な違い

睡眠に関する薬には、医師の処方が必要な「睡眠導入剤」と、薬局やドラッグストアで購入できる「睡眠改善薬」の2種類が存在します。これらはしばしば混同されがちですが、その成分、作用の仕組み、対象となる症状、そして効果の強さにおいて根本的な違いがあります。両者の違いを正しく理解することは、自分の症状に合った適切な対処法を選ぶ上で非常に重要です。

ここでは、それぞれの特徴を詳しく解説し、その違いを明確にします。

| 項目 | 睡眠導入剤(医療用医薬品) | 睡眠改善薬(市販薬) |

|---|---|---|

| 分類 | 医療用医薬品 | 一般用医薬品(第②類医薬品または指定第②類医薬品) |

| 入手方法 | 医師の処方箋が必要 | 薬局・ドラッグストアで薬剤師または登録販売者から購入可能 |

| 主な成分 | ベンゾジアゼピン系、非ベンゾジアゼピン系、メラトニン受容体作動薬、オレキシン受容体拮抗薬など多岐にわたる | ジフェンヒドラミン塩酸塩(抗ヒスタミン成分) |

| 作用の仕組み | 脳の神経伝達物質に直接作用し、強制的に睡眠を誘発・維持する | アレルギー反応を抑える薬の副作用である眠気を利用する |

| 主な対象 | 不眠症(入眠障害、中途覚醒など、慢性的な睡眠障害の治療) | 一時的な不眠症状の緩和(ストレス、時差ぼけ、環境の変化など) |

| 効果の強さ | 強い | 穏やか |

| 使用期間 | 医師の指示に従い、治療計画に沿って使用 | 短期間(数日〜1週間程度)の頓服的な使用が原則 |

| 主な副作用 | 持ち越し効果(翌日の眠気)、ふらつき、健忘、依存性、耐性、反跳性不眠など | 口の渇き、排尿困難、めまい、頭痛、翌日の眠気など |

睡眠導入剤(医療用医薬品)

睡眠導入剤は、医学的に「不眠症」と診断された患者の治療を目的とした薬です。その最大の特徴は、脳の機能に直接働きかけ、睡眠を積極的にコントロールする点にあります。

作用の仕組みと成分

睡眠導入剤は、脳内で睡眠と覚醒をコントロールしている神経伝達物質のシステムに介入します。

- GABA受容体作動薬(ベンゾジアゼピン系・非ベンゾジアゼピン系): 脳の活動を抑制する神経伝達物質「GABA」の働きを強めることで、脳全体の興奮を鎮め、眠りを誘います。強力な効果が期待できる一方、筋弛緩作用によるふらつきや、長期使用による依存性のリスクに注意が必要です。

- メラトニン受容体作動薬: 体内時計を調整するホルモン「メラトニン」が作用する受容体を刺激し、自然な眠りのリズムを取り戻すのを助けます。特に寝つきが悪いタイプの不眠に有効とされています。

- オレキシン受容体拮抗薬: 脳を覚醒状態に保つ物質「オレキシン」の働きをブロックすることで、覚醒システムをオフにし、睡眠状態へと移行させます。比較的新しいタイプの薬で、自然な眠りに近い状態で効果を発揮すると考えられています。

このように、睡眠導入剤は多様な作用機序を持つ薬の中から、医師が患者の症状や状態に合わせて最適なものを選択します。

対象と入手方法

対象となるのは、「寝つきに1時間以上かかる」「夜中に2回以上目が覚める」といった状態が週に数回以上あり、かつそのために日中の倦怠感や集中力低下などの不調を感じている、いわゆる「不眠症」の患者です。

入手するには、必ず医療機関を受診し、医師の診察を受ける必要があります。医師は問診などを通して不眠の原因を探り、薬物治療が必要と判断した場合にのみ処方箋を発行します。

睡眠改善薬(市販薬)

睡眠改善薬は、慢性的な不眠症ではなく、「一時的な心身の不調による不眠」を緩和するための薬です。

作用の仕組みと成分

市販の睡眠改善薬の主成分は、そのほとんどが「ジフェンヒドラミン塩酸塩」です。これは本来、くしゃみ、鼻水、かゆみといったアレルギー症状を抑えるための「抗ヒスタミン薬」として開発された成分です。

この抗ヒスタミン薬には、副作用として中枢神経を抑制し、眠気を引き起こす作用があります。睡眠改善薬は、この「副作用」を主作用として意図的に利用したものです。睡眠導入剤のように脳の睡眠システムに直接強く働きかけるわけではなく、あくまで眠気を誘うことで、入眠をサポートします。

対象と入手方法

対象となるのは、以下のような状況による一時的な不眠です。

- 心配事やストレスで一時的に寝付けない

- 旅行や出張による時差ぼけや環境の変化で眠れない

- 不規則な生活で睡眠リズムが乱れてしまった

ポイントは「一時的」かつ「軽度」な不眠症状である点です。慢性的に不眠が続いている場合や、重度の不眠には効果が期待できず、使用すべきではありません。

入手は、薬局やドラッグストアで処方箋なしに可能ですが、購入時には薬剤師や登録販売者から説明を受けることが推奨されています。

このように、睡眠導入剤と睡眠改善薬は似て非なるものです。慢性的な悩みには専門家(医師)の診断に基づく「治療薬(睡眠導入剤)」を、一過性のトラブルには自己管理のもとで使う「緩和薬(睡眠改善薬)」を、というように明確に使い分けることが、安全で効果的な睡眠改善への道筋となります。

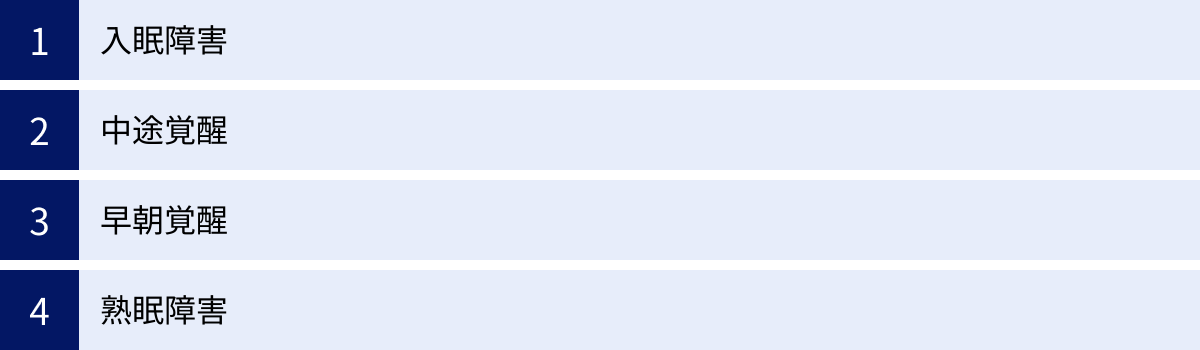

あなたの不眠はどのタイプ?4つの不眠症タイプをチェック

「不眠」と一言でいっても、その症状の現れ方は人それぞれです。効果的な対策を講じるためには、まず自分がどのタイプの不眠に当てはまるのかを把握することが重要です。不眠症は、主に以下の4つのタイプに分類されます。複数のタイプを合併している場合も少なくありません。それぞれの特徴をチェックしてみましょう。

① 入眠障害

入眠障害は、「寝つきが悪い」タイプの不眠です。具体的には、ベッドや布団に入ってから、眠りにつくまでに30分~1時間以上かかってしまう状態を指します。不眠症の中で最も多いタイプとされています。

具体的な症状

- 布団に入っても目が冴えてしまい、なかなか眠れない。

- 眠ろうとすればするほど、かえって頭が覚醒してしまう。

- 仕事のことや将来のことなど、考え事が次々と浮かんできて眠れない。

- 不安感や焦燥感に襲われて、リラックスできない。

主な原因

入眠障害の主な原因は、精神的なストレスや不安、緊張です。交感神経が優位な「興奮モード」から、副交感神経が優位な「リラックスモード」への切り替えがうまくいかないことで起こります。

例えば、翌日に大事なプレゼンや試験を控えている、仕事で大きなプレッシャーを感じている、人間関係で悩んでいる、といった状況が引き金になりやすいです。また、カフェインの過剰摂取や、寝る直前のスマートフォンの使用なども、脳を覚醒させ、入眠を妨げる原因となります。

対処のポイント

入眠障害に対して薬物治療を行う場合、服用後すぐに効果が現れ、体から速やかに排出される「超短時間型」や「短時間型」の睡眠導入剤が選択されることが多いです。これにより、寝つきだけをサポートし、翌朝への薬の影響(持ち越し効果)を最小限に抑えることができます。

生活習慣では、寝る前にリラックスできる時間(入浴、ストレッチ、読書など)を確保し、心身のスイッチをオフにする工夫が効果的です。

② 中途覚醒

中途覚醒は、「睡眠の途中で何度も目が覚めてしまう」タイプの不眠です。一度目が覚めると、その後なかなか寝付けないという悩みも伴うことが多く、加齢とともに増える傾向があります。

具体的な症状

- 夜中に2回以上目が覚める。

- トイレに行きたくなって目が覚め、その後眠れなくなる(夜間頻尿)。

- ちょっとした物音や光で目が覚めてしまう。

- 悪夢を見て目が覚めることが多い。

主な原因

中途覚醒の原因は多岐にわたります。加齢によって深い睡眠が減少し、眠りが浅くなることが大きな要因の一つです。また、精神的ストレスも、睡眠を浅くし、中途覚醒を引き起こします。

その他、睡眠中に呼吸が止まる「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」、脚に不快な感覚があって動かしたくなる「むずむず脚症候群」といった病気が隠れている可能性もあります。アルコールの摂取も、利尿作用や、アルコールが分解される過程で生じるアセトアルデヒドの覚醒作用により、中途覚醒の大きな原因となります。

対処のポイント

中途覚醒に対しては、夜間の睡眠を安定して維持するために、ある程度の作用時間を持つ「短時間型」や「中間型」の睡眠導入剤が用いられることがあります。

生活習慣では、アルコールやカフェインを控えること、寝室の環境(温度、湿度、音、光)を整えることが重要です。また、中途覚醒の原因となる病気が疑われる場合は、専門の医療機関での検査が必要です。

③ 早朝覚醒

早朝覚醒は、「本来起きる時間よりも2時間以上早く目が覚めてしまい、その後再び眠ることができない」タイプの不眠です。高齢者に多く見られますが、うつ病のサインであることもあり、注意が必要です。

具体的な症状

- 毎朝、決まって午前3時や4時といった早い時間に目が覚める。

- もっと寝ていたいのに、一度目が覚めると全く眠れない。

- 早く目覚めてしまうため、日中に強い眠気を感じる。

主な原因

早朝覚醒も、加齢による体内時計の変化が原因の一つです。年を重ねると、睡眠を促すメラトニンの分泌が減少し、覚醒のリズムが前倒しになりがちです。

しかし、特に注意したいのが「うつ病」との関連です。早朝覚醒は、うつ病の代表的な症状の一つとされており、気分の落ち込みや意欲の低下といった他の症状を伴う場合は、早急に精神科や心療内科への相談が必要です。

対処のポイント

早朝覚醒の治療では、夜中から朝方まで効果が持続する「中間型」や「長時間型」の睡眠導入剤が選択されることがあります。また、体内時計の乱れを整える「メラトニン受容体作動薬」が有効な場合もあります。

うつ病が背景にある場合は、睡眠導入剤と並行して、抗うつ薬による治療が根本的な解決のために不可欠です。

④ 熟眠障害

熟眠障害は、「睡眠時間は十分に取れているはずなのに、ぐっすり眠れたという満足感が得られない」タイプの不眠です。睡眠の「量」ではなく、「質」に問題がある状態です。

具体的な症状

- 8時間以上寝たはずなのに、朝起きた時に疲れが取れていない。

- 日中に強い眠気や倦怠感がある。

- 集中力が続かず、頭がぼーっとする。

- 「よく寝た」という感覚がほとんどない。

主な原因

熟眠障害の最も大きな原因として考えられるのが、睡眠の質の低下です。睡眠時無呼吸症候群(SAS)のように、睡眠中に無意識のうちに覚醒を繰り返しているケースが多く見られます。また、ストレスや不規則な生活によって、深いノンレム睡眠が十分に取れていないことも原因となります。アルコールの摂取も、深い睡眠を妨げ、睡眠の質を著しく低下させます。

対処のポイント

熟眠障害の場合、単に睡眠時間を延ばす薬よりも、睡眠の構造を整え、深い睡眠を増やす効果が期待できる薬が考慮されます。オレキシン受容体拮抗薬などが選択肢となることがあります。

しかし、薬物治療の前に、まず睡眠時無呼吸症候群などの病気がないかを調べることが最優先です。いびきや日中の強い眠気がある場合は、呼吸器内科や睡眠専門クリニックを受診しましょう。原因疾患の治療を行うことが、熟眠障害の根本的な改善につながります。

これらの4つのタイプを参考に、ご自身の不眠がどれに当てはまるかを考えてみることが、解決への第一歩となります。

【医師の処方が必要】睡眠導入剤の種類

医師が処方する睡眠導入剤は、その作用の仕組み(どうやって効くか)と、作用時間(どのくらい効くか)によって、細かく分類されます。患者一人ひとりの不眠のタイプや生活背景に合わせて、最適な薬が選択されます。ここでは、専門的な内容を分かりやすく解説します。

作用の仕組みによる分類

睡眠導入剤がどのようにして眠りを誘うのか、そのメカニズムによって大きく2つのグループに分けられます。

脳の興奮を抑えるタイプ

このタイプは、脳の活動を全体的に鎮静化させることで、強制的に眠気を引き起こします。強力な効果が期待できる一方で、副作用にも注意が必要な伝統的なタイプの薬です。

- ベンゾジアゼピン(BZD)系睡眠薬

- 仕組み: 脳内で抑制性の神経伝達物質として働く「GABA(ガンマアミノ酪酸)」の作用を増強します。GABAが脳の神経細胞にある「GABA受容体」に結合すると、神経の興奮が抑えられます。BZD系睡眠薬は、このGABAが受容体に結合しやすくすることで、脳全体の活動を強力に鎮め、催眠作用を発揮します。

- 特徴: 催眠作用に加えて、抗不安作用、筋弛緩作用、抗けいれん作用を併せ持つのが特徴です。そのため、不安や緊張が強くて眠れない場合に特に有効です。しかし、筋弛緩作用による「ふらつき」や「転倒」、服用後の行動を忘れてしまう「健忘」、そして長期使用による「依存性」や「耐性(薬が効きにくくなること)」が問題となることがあります。

- 具体例: ブロチゾラム、フルニトラゼパム、トリアゾラムなど(一般名)。

- 非ベンゾジアゼピン(非BZD)系睡眠薬

- 仕組み: BZD系と同様にGABA受容体に作用しますが、睡眠に特に関わる受容体(ω1受容体)に選択的に結合します。

- 特徴: BZD系と化学構造は異なりますが、作用機序は似ています。しかし、睡眠に関わる受容体への選択性が高いため、抗不安作用や筋弛緩作用が比較的弱いとされています。これにより、BZD系に比べてふらつきや転倒のリスクが低減されており、現在では睡眠導入剤の第一選択薬として広く用いられています。依存性のリスクもBZD系よりは低いとされていますが、ゼロではありません。

- 具体例: ゾルピデム、エスゾピクロン、ゾピクロンなど(一般名)。

自然な眠りを促すタイプ

このタイプは、脳を無理やりシャットダウンさせるのではなく、私たちの体に本来備わっている睡眠と覚醒のメカニズムに働きかけ、より自然な形で眠りへと導く比較的新しい薬です。

- メラトニン受容体作動薬

- 仕組み: 私たちの体には、約24時間周期の体内時計(サーカディアンリズム)が備わっています。このリズムを調整しているのが、「睡眠ホルモン」とも呼ばれる「メラトニン」です。メラトニンは、夜になると脳の松果体から分泌され、脳内のメラトニン受容体に結合することで、体を休息モードに切り替え、眠りを誘います。この薬は、体内で分泌されるメラトニンの代わりにメラトニン受容体を刺激し、体内時計を正常なリズムに整えることで、入眠をスムーズにします。

- 特徴: 強制的に眠らせるのではなく、あくまで「眠りの準備を整える」作用のため、効果は比較的穏やかです。筋弛緩作用や依存性のリスクが極めて低く、安全性が高いのが大きな利点です。特に入眠障害や、加齢によってメラトニンの分泌が低下している高齢者の不眠、生活リズムの乱れによる不眠に有効です。

- 具体例: ラメルテオン(一般名)。

- オレキシン受容体拮抗薬

- 仕組み: 脳の視床下部には、「オレキシン」という覚醒を維持するために重要な神経伝達物質が存在します。日中、オレキシンが活発に働くことで、私たちは覚醒状態を保つことができます。この薬は、オレキシンが結合する受容体をブロックする(拮抗する)ことで、脳の覚醒システムをオフにし、自然な睡眠状態への移行を促します。

- 特徴: 脳の興奮を無理に抑えるのではなく、「覚醒のスイッチを切る」という新しいアプローチの薬です。そのため、従来の睡眠薬で問題となりやすかった依存性や、睡眠の質(レム睡眠とノンレム睡眠のバランス)を乱しにくいという利点があります。入眠障害だけでなく、中途覚醒にも効果が期待でき、より自然な眠りに近い感覚が得られるとされています。

- 具体例: スボレキサント、レンボレキサント(一般名)。

作用時間による分類

睡眠導入剤は、服用してから体内で効果を発揮している時間の長さによっても分類されます。どのタイプの薬を選ぶかは、患者の不眠の症状(入眠障害か、中途覚醒かなど)によって決まります。

| 作用時間 | 持続時間の目安 | 主な対象となる不眠タイプ | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 超短時間型 | 2~4時間 | 入眠障害 | 効き目が早く、体からの排出も速い。翌朝への持ち越しが少ない。 |

| 短時間型 | 6~8時間 | 入眠障害、中途覚醒 | 一般的な睡眠時間に近く、寝つきから朝まで効果が持続しやすい。 |

| 中間型 | 12~24時間 | 中途覚醒、早朝覚醒 | 作用時間が長く、途中で目が覚めるのを防ぐ。翌日に眠気が残りやすい。 |

| 長時間型 | 24時間以上 | 早朝覚醒、熟眠障害、日中の不安が強い場合 | 1日中効果が持続する。日中の眠気やふらつきに特に注意が必要。 |

超短時間型

服用後、速やかに効果のピークに達し、数時間で体内から消失します。寝つきが悪い「入眠障害」に最適です。夜中に目が覚めてしまう人には効果が不十分な場合がありますが、翌朝に薬の効果が残る「持ち越し効果」が最も少ないのがメリットです。

短時間型

一般的な成人の睡眠時間(6〜8時間)に近い時間、効果が持続します。寝つきを良くする効果に加え、夜中の目覚め(中途覚醒)もある程度防ぐことができます。現在、最も広く使用されているタイプの一つです。

中間型

作用時間が半日以上と長めです。夜中に何度も目が覚めたり、朝早くに目が覚めてしまったりする「中途覚醒」や「早朝覚醒」に有効です。ただし、作用時間が長いため、翌日の午前中まで眠気やだるさが残ることがあります。

長時間型

効果が24時間以上持続します。早朝覚醒がひどい場合や、日中も強い不安感があり、それを和らげる必要がある場合に用いられることがあります。効果が長く続く分、日中の眠気や集中力の低下、ふらつきといった副作用が最も出やすいため、使用には特に慎重な判断が求められます。

医師は、これらの「作用の仕組み」と「作用時間」の2つの軸を組み合わせて、患者一人ひとりに最適なオーダーメイドの処方を行っています。

睡眠導入剤の主な効果と副作用

睡眠導入剤は、不眠症のつらい症状を和らげる強力な味方ですが、医薬品である以上、期待できる効果(ベネフィット)と、注意すべき副作用(リスク)の両面を正しく理解しておくことが不可欠です。医師の指示通りに適切に使用することで、リスクを最小限に抑えながら、効果を最大限に引き出すことができます。

期待できる効果

睡眠導入剤を服用することで得られる主な効果は、単に「眠れるようになる」だけではありません。睡眠が改善されることによって、生活の質(QOL)全体が向上する可能性があります。

- 不眠症状の直接的な改善:

- 入眠潜時(寝つくまでの時間)の短縮: 布団に入ってからスムーズに眠りにつけるようになります。

- 中途覚醒の減少: 夜中に目が覚める回数が減り、朝までぐっすり眠れるようになります。

- 総睡眠時間の延長: 全体的な睡眠時間が確保できるようになります。

- 睡眠の質の向上: 深い睡眠が増え、熟睡感を得られるようになります。

- 日中の活動への好影響:

- 倦怠感や眠気の軽減: 質の良い睡眠が取れることで、日中のつらい眠気やだるさが改善されます。

- 集中力・記憶力の向上: 脳が十分に休息できるため、仕事や勉強への集中力が高まります。

- 気分の安定: 睡眠不足によるイライラや気分の落ち込みが緩和され、精神的に安定しやすくなります。

- 心身の健康維持:

- 生活リズムの正常化: 決まった時間に寝て起きるというサイクルが整い、体内時計が正常に機能するようになります。

- 不安感の緩和: 特に抗不安作用を併せ持つベンゾジアゼピン系の薬は、不眠の原因となっている不安や緊張を和らげる効果も期待できます。

睡眠導入剤は、不眠の悪循環を断ち切るための重要なツールです。「眠れない」→「日中つらい」→「夜、眠らなければと焦る」→「さらに眠れない」という負のスパイラルから抜け出すきっかけを与えてくれます。

考えられる副作用

睡眠導入剤は安全性が向上しているとはいえ、副作用のリスクはゼロではありません。特に注意すべき副作用について解説します。

- 持ち越し効果(Hangover)

薬の効果が翌朝以降も続いてしまい、眠気、だるさ、頭が重い、集中できないといった症状が現れることです。作用時間の長い薬(中間型、長時間型)で起こりやすいですが、個人差も大きく、短時間型の薬でも現れることがあります。車の運転や危険な機械の操作に支障をきたすため、非常に注意が必要です。 - 筋弛緩作用によるふらつき・転倒

特にベンゾジアゼピン系の薬に顕著な副作用です。筋肉の緊張を緩める作用があるため、夜中にトイレに起きた際などに足元がふらつき、転倒してしまう危険性があります。高齢者の場合、転倒が骨折につながることもあるため、特に慎重な使用が求められます。 - 前向性健忘

薬を服用した後の出来事を覚えていないという症状です。例えば、寝る前に薬を飲んだ後、誰かと電話で話したり、食事をしたりしたのに、翌朝になるとその記憶が全くない、といったケースです。アルコールと一緒に飲むと、この健忘が起こるリスクが著しく高まります。 - 依存性(精神的依存・身体的依存)

長期間服用を続けることで、「薬がないと眠れない」という精神的な依存(思い込み)や、薬が切れると不眠、不安、イライラ、発汗などの離脱症状が現れる身体的依存が生じる可能性があります。最近の薬は依存性が低減されていますが、特にベンゾジアゼピン系の薬を長期間・高用量で使用した場合には注意が必要です。 - 耐性

長期間、同じ薬を使い続けることで、体が薬に慣れてしまい、以前と同じ量では効果が得られにくくなる現象です。耐性が生じると、効果を得るためにより多くの薬が必要になり、依存のリスクを高める悪循環に陥る可能性があります。 - 反跳性不眠(リバウンド不眠)

薬を急に中断した際に、服用前よりもかえって強い不眠が起こることです。体が薬のある状態に慣れてしまっているために起こる反動で、特に作用時間の短い薬を急にやめた場合に現れやすいとされています。

これらの副作用を防ぐためには、「医師から処方された用法・用量を厳守する」「自己判断で薬の量を増やしたり、急にやめたりしない」「アルコールとの併用は絶対に避ける」といった基本ルールを守ることが何よりも重要です。もし副作用と思われる症状が現れた場合は、すぐに処方した医師に相談しましょう。

市販で購入できる睡眠薬の種類

「最近ちょっと寝つきが悪いけれど、病院に行くほどではないかも…」と感じたとき、まず選択肢として思い浮かぶのが、薬局やドラッグストアで購入できる市販薬でしょう。処方箋なしで手に入る睡眠関連の薬には、主に「睡眠改善薬」と「漢方薬」の2つのカテゴリーがあります。これらは医師が処方する睡眠導入剤とは全く異なる性質を持つため、その違いを理解して正しく選ぶことが大切です。

睡眠改善薬

市販の睡眠薬として最も一般的なのが「睡眠改善薬」です。テレビCMなどで「ドリエル」や「ネオデイ」といった商品名を聞いたことがある方も多いでしょう。

成分と作用の仕組み

現在、日本で販売されている睡眠改善薬の有効成分は、ほぼすべて「ジフェンヒドラミン塩酸塩」という成分です。これは、もともと風邪薬やアレルギー性鼻炎の薬、乗り物酔いの薬などに含まれている「第一世代抗ヒスタミン薬」の一種です。

アレルギーの原因となるヒスタミンという物質の働きをブロックすることで、くしゃみや鼻水、かゆみを抑えるのが本来の作用ですが、このヒスタミンは脳内では覚醒を維持する役割も担っています。第一世代抗ヒスタミン薬は脳に移行しやすいため、ヒスタミンの覚醒作用を抑え込んでしまい、副作用として「眠気」を引き起こします。

睡眠改善薬は、この眠くなるという副作用を主作用として利用した製品です。つまり、積極的に睡眠を作り出すのではなく、日中の活動性を低下させることで、結果的に眠りにつきやすくするというアプローチの薬です。

対象となる症状

睡眠改善薬のパッケージには、必ず「一時的な不眠の次の症状の緩和:寝つきが悪い、眠りが浅い」といった効能・効果が記載されています。ここで最も重要なキーワードは「一時的な」という点です。

具体的には、

- 心配事があって、数日間だけ眠れない

- 出張や旅行で環境が変わり、寝付けない

- 不規則な勤務で生活リズムが一時的に乱れている

といった、原因がはっきりしている一過性の不眠症状が対象です。

慢性的な不眠症の人が、治療目的で長期間使用する薬ではありません。もし2~3回服用しても症状が改善しない場合は、使用を中止し、医療機関の受診を検討する必要があります。

注意点

ジフェンヒドラミン塩酸塩は、抗コリン作用という副作用も持っています。これにより、口が渇く、便秘になる、尿が出にくくなるといった症状が現れることがあります。そのため、緑内障(眼圧が上昇する可能性がある)や前立腺肥大症(排尿困難が悪化する可能性がある)の診断を受けている人は使用できません。また、服用後は当然眠気が強く出るため、車の運転や危険な作業は厳禁です。

漢方薬

睡眠改善薬と並んで、市販薬の選択肢となるのが漢方薬です。漢方薬は、西洋薬とは異なるアプローチで不眠に働きかけます。

考え方と作用の仕組み

西洋薬が「不眠」という症状そのものをピンポイントで抑えようとするのに対し、漢方薬は「不眠を引き起こしている心身のバランスの乱れ」を全体的に整えることを目指します。

漢方では、不眠は「気(エネルギー)」「血(血液とその働き)」「水(体液)」のバランスが崩れたり、特定の臓器(特に心・肝・脾)の機能が失調したりすることで起こると考えます。例えば、ストレスで「気」が滞るとイライラして眠れなくなり、過労で「血」が不足すると不安感から眠りが浅くなるといった具合です。

漢方薬は、複数の生薬を組み合わせることで、高ぶった神経を鎮めたり、不足したエネルギーや栄養を補ったり、血の巡りを良くしたりして、体が本来持っている自然な眠りを取り戻す力をサポートします。

対象となる症状と選び方

漢方薬は、個人の体質(「証」と呼ばれます)や症状に合わせて選ぶことが重要です。不眠に用いられる代表的な処方には以下のようなものがあります。

- 酸棗仁湯(さんそうにんとう): 心身が疲れて弱っているのに、目が冴えて眠れない「虚労(きょろう)」タイプの人向け。体力がなく、繊細で疲れやすい人の不眠に適しています。

- 加味帰脾湯(かみきひとう): 考え事や心配事が多く、貧血気味で顔色が悪く、食欲不振や倦怠感を伴う人向け。精神的な疲れからくる不眠や中途覚醒に用いられます。

- 抑肝散(よくかんさん)または抑肝散加陳皮半夏(よくかんさんかちんぴはんげ): ストレスでイライラしやすく、怒りっぽい、神経が高ぶって眠れない人向け。歯ぎしりや寝言が多い場合にも使われます。

- 柴胡加竜骨牡蛎湯(さいこかりゅうこつぼれいとう): 体力があり、精神的な不安や動悸、不眠がある人向け。ストレスで気が高ぶり、胸のつかえなどを感じる場合に適しています。

漢方薬は、睡眠改善薬に比べて効果が穏やかで、即効性は期待しにくいですが、体質から改善していくことで、根本的な解決につながる可能性があります。自分の症状や体質にどの漢方が合うかわからない場合は、薬局の薬剤師や登録販売者に相談することをお勧めします。

【市販薬】睡眠改善薬・漢方薬の選び方

市販されている睡眠関連の薬を上手に活用するには、自分の不眠の性質を見極め、それに合ったタイプの薬を選ぶことが何よりも大切です。原因がはっきりしている「一時的な不眠」なのか、それともストレスや体質に根差した「継続的な不眠傾向」なのかによって、選ぶべき薬は異なります。ここでは、具体的な選び方のポイントを解説します。

一時的な不眠には「睡眠改善薬」

睡眠改善薬(主成分:ジフェンヒドラミン塩酸塩)は、突発的で短期的な不眠症状に対する「頓服薬(とんぷくやく)」として使うのが正しい選択です。以下のようなケースで効果が期待できます。

こんなときにおすすめ

- イベント前の緊張: 翌日に大事な会議、試験、結婚式などがあり、緊張や興奮で寝付けそうにないとき。

- 環境の変化: 旅行や出張でホテルに泊まる、引っ越しをしたばかりなど、いつもと違う環境で眠れないとき。

- 時差ぼけ: 海外旅行からの帰国後など、体内時計が乱れて夜に眠れず、昼間に眠いとき。

- 生活リズムの乱れ: 夜勤明けや、休日に寝だめをしてしまい、いつもの時間に眠れなくなったとき。

これらの状況に共通するのは、不眠の原因が一時的であり、その原因が解消されれば、普段は問題なく眠れるという点です。睡眠改善薬は、こうした「今夜だけ、どうしても眠りたい」というピンチを乗り切るためのサポート役と位置づけましょう。

選び方のポイントと注意点

市販の睡眠改善薬は、「ドリエル」「ネオデイ」「リポスミン」など様々な商品名で販売されていますが、有効成分はほとんどが「ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg(成人1日量)」で同じです。そのため、基本的な効果や副作用に大きな違いはありません。価格や、錠剤、カプセルといった剤形の好みで選んで良いでしょう。

最も重要な注意点は、漫然と使い続けないことです。添付文書にも「2~3回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください」「連用しないでください」といった記載があります。これは、睡眠改善薬が不眠症の根本治療薬ではないためです。

もし、睡眠改善薬を1週間以上使い続けないと眠れない状態であれば、それは「一時的な不眠」の範囲を超えています。背景に治療が必要な不眠症や、その他の病気が隠れている可能性も考えられるため、自己判断で継続せず、必ず医療機関を受診してください。

ストレスや体力低下による不眠には「漢方薬」

漢方薬は、睡眠改善薬のような即効性は期待できませんが、不眠の背景にある体質的な問題を改善することで、根本的な解決を目指したい場合に適しています。 特に、以下のようなタイプの不眠に悩む方におすすめです。

こんなときにおすすめ

- ストレス・イライラタイプ: 仕事のプレッシャーや人間関係の悩みで常に神経が高ぶっており、ベッドに入ってもイライラや考え事が頭を巡って眠れない。寝ても歯ぎしりや悪夢が多い。

- → 「抑肝散(よくかんさん)」や「柴胡加竜骨牡蛎湯(さいこかりゅうこつぼれいとう)」などが選択肢になります。

- 心配性・考えすぎタイプ: 小さなことが気になってくよくよ考え込んでしまい、不安感から寝付けない。食が細く、胃腸が弱く、疲れやすい。

- → 「加味帰脾湯(かみきひとう)」などが適している場合があります。

- 心身の疲労タイプ: 仕事や家事で疲れ切っているはずなのに、かえって目が冴えて眠れない。眠りが浅く、何度も目が覚める。体力に自信がない。

- → 「酸棗仁湯(さんそうにんとう)」が代表的な処方です。

- 体力低下・加齢タイプ: 年齢とともに眠りが浅くなった。冷え性で、動悸や不安感を伴うことがある。

- → 体を温め、血行を促進するような漢方薬が選択されることがあります。

選び方のポイントと注意点

漢方薬は、自分の体質や不眠以外の随伴症状(冷え、胃腸の調子、気分の状態など)を総合的に判断して選ぶことが非常に重要です。これを漢方では「証(しょう)を見立てる」と言います。

市販の漢方薬のパッケージには、「体力中等度で、~な人の…」といった形で、適した体質や症状が記載されています。これをよく読んで、自分の状態に最も近いものを選びましょう。

しかし、自己判断は難しい場合も多いため、最も良い方法は、薬局やドラッグストアにいる薬剤師や登録販売者に相談することです。専門家は、あなたの症状や体質を詳しく聞いた上で、最適な漢方薬を提案してくれます。

漢方薬は、数日間で劇的に効くというよりは、2週間~1ヶ月程度継続して服用することで、徐々に心身のバランスが整い、効果を実感できることが多いです。効果が見られないからといってすぐにやめてしまうのではなく、ある程度の期間は続けてみることが大切です。もちろん、服用中に気になる症状が出た場合や、長期間続けても改善が見られない場合は、漢方に詳しい医師や薬剤師に相談してください。

おすすめの市販睡眠改善薬3選

市販の睡眠改善薬は、一時的な不眠症状を緩和するための心強い味方です。ここでは、薬局やドラッグストアで広く取り扱われている代表的な製品を3つご紹介します。いずれも有効成分は「ジフェンヒドラミン塩酸塩」であり、基本的な作用は同じですが、製品ごとの特徴を知っておくと選びやすくなります。

※以下の情報は、一般的な製品情報です。購入・使用の際は、必ずご自身で製品の添付文書を確認し、用法・用量を守ってください。

① ドリエル(エスエス製薬)

ドリエルは、日本で初めて発売された睡眠改善薬であり、このカテゴリーのパイオニア的存在です。高い知名度とブランド力で、多くの方に選ばれています。

特徴

- 圧倒的な知名度と信頼感: 「睡眠改善薬」という市場を切り開いた製品であり、「困ったときにはまずドリエル」と考える方も多いでしょう。長年の販売実績は、安心感につながります。

- シリーズ展開: 通常の青いパッケージの「ドリエル」の他に、ラベンダーアロマを配合した「ドリエルEX」(カプセルタイプ)や、女性の睡眠リズムを考慮した処方(ドリエルと同成分)の「ドリエル ナチュラルスリープ」といったラインナップがあり、ニーズに合わせて選べます。

- 入手しやすさ: ほとんどの薬局・ドラッグストアで取り扱いがあり、手に入れやすい点もメリットです。

用法・用量(ドリエルの場合)

- 対象年齢: 15歳以上

- 1回量: 2錠

- 服用回数: 1日1回、就寝前

有効成分(2錠中): ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg

ドリエルは、睡眠改善薬のスタンダードとして、初めて試す方にも分かりやすく、選びやすい製品と言えます。

(参照:エスエス製薬株式会社 公式サイト)

② ネオデイ(大正製薬)

ネオデイは、「パブロン」や「リポビタンD」などで知られる大手製薬会社、大正製薬が販売する睡眠改善薬です。品質への信頼性が高く、安心して使用できる製品の一つです。

特徴

- 大手製薬会社の安心感: 大正製薬という、誰もが知る製薬会社が製造・販売しているという点は、製品選択における大きな安心材料となります。

- シンプルな製品構成: ドリエルのように複数のラインナップがあるわけではなく、白色のパッケージの錠剤タイプのみというシンプルな構成です。迷わずに選びたい方には適しています。

- 効果・成分は標準的: 有効成分はドリエルと同じジフェンヒドラミン塩酸塩であり、期待できる効果や注意点は基本的に同じです。

用法・用量

- 対象年齢: 15歳以上

- 1回量: 2錠

- 服用回数: 1日1回、就寝前

有効成分(2錠中): ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg

製造元への信頼性を重視する方や、シンプルな選択を好む方におすすめの製品です。

(参照:大正製薬株式会社 公式サイト)

③ リポスミン(皇漢堂製薬)

リポスミンは、ジェネリック医薬品(後発医薬品)を多く手掛ける皇漢堂製薬が製造・販売する睡眠改善薬です。

特徴

- コストパフォーマンスの高さ: リポスミンの最大の魅力は、他の製品と比較して価格が安価な傾向にあることです。有効成分やその含有量は先発品と全く同じであるため、「できるだけ費用を抑えたい」と考える方にとっては非常に魅力的な選択肢となります。

- 中身は同じ安心感: 価格は安くても、医薬品としての品質管理基準は厳格に守られています。有効成分であるジフェンヒドラミン塩酸塩の量も、ドリエルやネオデイと同量の50mg(成人1日量)が配合されており、効果に違いはありません。

- シンプルな錠剤タイプ: 12錠入りの小さなパッケージで、携帯にも便利です。

用法・用量

- 対象年齢: 15歳以上

- 1回量: 2錠

- 服用回数: 1日1回、就寝前

有効成分(2錠中): ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg

成分や効果は同じで良いので、少しでも経済的な負担を減らしたいという方に最適な製品です。薬局によってはプライベートブランド商品として、同じ皇漢堂製薬が製造したさらに安価な製品が置かれていることもあります。

これら3つの製品は、成分・効果において本質的な違いはありません。最終的には、ブランドへの信頼感、価格、入手しやすさといった点を考慮して、ご自身に合ったものを選ぶと良いでしょう。ただし、いずれの製品も「一時的な不眠」に限定して使用するという原則は必ず守ってください。

おすすめの市販漢方薬3選

ストレスや心身の疲れからくる不眠には、体質から改善を目指す漢方薬が有効な場合があります。市販されている漢方薬の中から、不眠症状によく用いられ、入手しやすい代表的な製品を3つご紹介します。漢方薬は自分の体質(証)に合ったものを選ぶことが重要ですので、以下の情報を参考に、ご自身の状態と照らし合わせてみてください。

※漢方薬は体質によって合う・合わないがあります。購入・使用の際は、製品の添付文書をよく読み、可能であれば薬剤師や登録販売者に相談することをおすすめします。

① スリーピンα(薬王製薬)

スリーピンαは、漢方処方「酸棗仁湯(さんそうにんとう)」をベースにした市販薬です。心身が疲労しているにもかかわらず、神経が過敏になって眠れないという、いわゆる「虚労(きょろう)の不眠」に適しています。

特徴と適した人

- 処方: 酸棗仁湯(さんそうにんとう)

- キャッチコピー: 「心身の疲れに」

- 適したタイプ: 体力が中等度以下で、心身ともに疲れている人。 具体的には、仕事や勉強で根を詰めて疲れているのに、いざ寝ようとすると頭が冴えてしまう、眠りが浅く、夢をよく見る、といった症状を持つ方におすすめです。繊細で、ちょっとしたことが気になるような神経質な傾向のある人にも向いています。

- 作用: 主薬である「酸棗仁」には鎮静作用があり、高ぶった神経を鎮めてくれます。また、「知母」「茯苓」なども心を落ち着かせ、「川芎」「甘草」が体のバランスを整える働きをします。消耗した心身を潤し、穏やかな眠りへと導くのが特徴です。

(参照:薬王製薬株式会社 公式サイト)

② ツムラ漢方 加味帰脾湯エキス顆粒(ツムラ)

医療用漢方薬のトップメーカーであるツムラが販売する、「加味帰脾湯(かみきひとう)」の市販薬です。思い悩みすぎて眠れない、精神的な疲れが強いタイプの不眠に用いられます。

特徴と適した人

- 処方: 加味帰脾湯(かみきひとう)

- キャッチコピー: 「貧血、不眠症、精神不安に」

- 適したタイプ: 虚弱体質で血色が悪く、精神的な疲労感が強い人。 小さなことをくよくよ考え込んでしまう、不安感が強い、食欲がない、胃腸が弱い、貧血気味といった症状を伴う不眠に適しています。物忘れが多い、眠りが浅くて途中で目が覚めるといった悩みにも対応します。

- 作用: 「帰脾湯」という処方に、精神を安定させる「柴胡」と「山梔子」を加えたものです。「人参」「黄耆」などが気力・体力を補い、「竜眼肉」「酸棗仁」などが精神を安定させます。気(エネルギー)と血(栄養)の両方を補い、消化器系(脾)の働きを助けながら、心の疲れを癒して不眠を改善します。

(参照:株式会社ツムラ 公式サイト)

③ クラシエ薬品 漢方セラピー 抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(クラシエ薬品)

「漢方セラピー」シリーズで知られるクラシエ薬品の、「抑肝散加陳皮半夏(よくかんさんかちんぴはんげ)」の市販薬です。ストレスによるイライラや神経の高ぶりが原因で眠れない人に適しています。

特徴と適した人

- 処方: 抑肝散加陳皮半夏(よくかんさんかちんぴはんげ)

- キャッチコピー: 「イライラ・怒りっぽい方の神経症・不眠症に」

- 適したタイプ: 体力が中等度で、神経が高ぶりやすく、怒りっぽかったり、イライラしたりする傾向がある人。 ストレスでカッとなりやすい、寝ている間に歯ぎしりをする、些細なことで腹が立つといった方の不眠や神経症に用いられます。子供の夜泣きにも使われることがある処方です。

- 作用: 「抑肝散」は、文字通り「肝(かん)」の高ぶりを抑える処方です。漢方でいう「肝」は、感情のコントロールや自律神経の働きと関連が深く、ここが乱れるとイライラや怒りにつながります。「抑肝散」はこの高ぶりを鎮静させます。さらに、胃腸の働きを助け、気の巡りを良くする「陳皮」と「半夏」を加えることで、ストレスによる心身の緊張を和らげ、消化器系への負担も軽減しながら、穏やかな眠りをもたらします。

(参照:クラシエ薬品株式会社 公式サイト)

これらの漢方薬は、即効性を求めるものではなく、自分の体質に合ったものを継続して服用することで、不眠の根本原因にアプローチするものです。選ぶ際は、ぜひ専門家のアドバイスも参考にしてみてください。

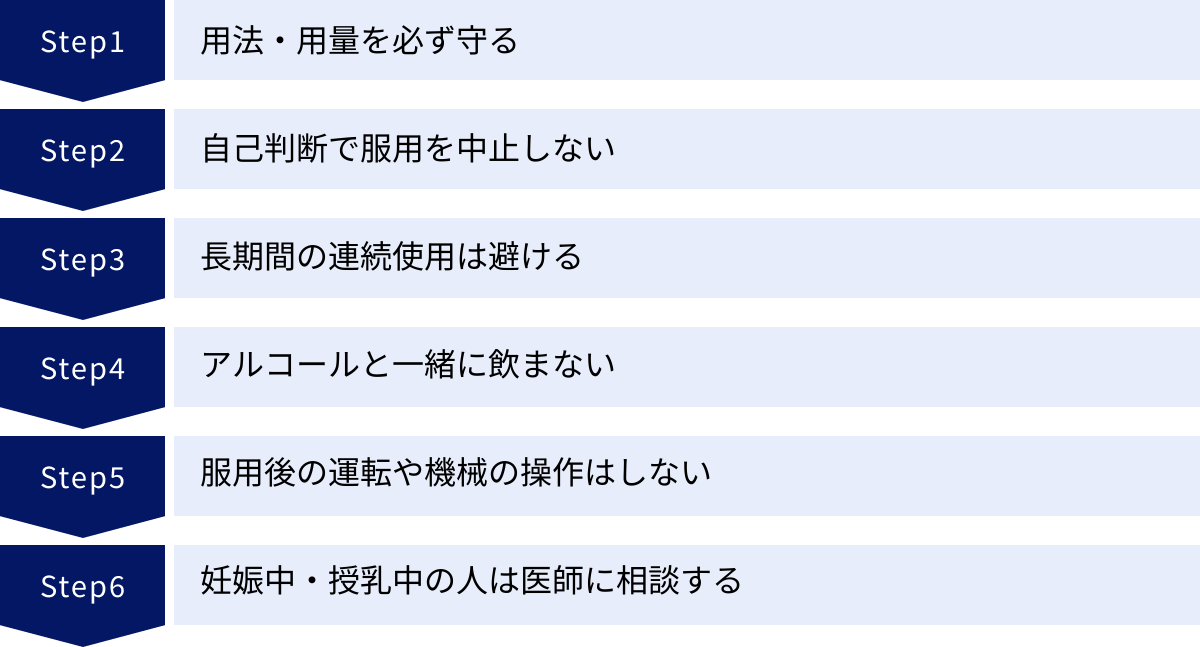

薬を服用する際の6つの注意点

睡眠導入剤や睡眠改善薬は、正しく使えば不眠の悩みを大きく軽減してくれる一方で、使い方を誤ると効果が得られないばかりか、危険な副作用や依存につながる可能性があります。薬を安全かつ効果的に使用するために、必ず守るべき6つの重要な注意点について解説します。

① 用法・用量を必ず守る

処方された、あるいは添付文書に記載された用法・用量を厳守することは、薬物治療の絶対的な基本です。「早く効かせたい」「もっとぐっすり眠りたい」という気持ちから、自己判断で指示された量より多く服用することは絶対にやめてください。

量を増やしても効果が比例して強くなるわけではなく、むしろ副作用(翌日の強い眠気、ふらつき、記憶障害など)のリスクが急激に高まるだけです。特に、高齢者の方は薬の分解・排泄機能が低下しているため、通常量でも副作用が出やすい傾向があります。決められた量を守ることが、安全への第一歩です。

② 自己判断で服用を中止しない

特に医師から処方された睡眠導入剤を長期間服用している場合、自己判断で突然服用をやめてはいけません。急に薬を中断すると、体が薬のある状態に慣れてしまっているため、「反跳性不眠(リバウンド不眠)」という、以前よりも強い不眠症状が現れることがあります。また、不安感、イライラ、頭痛、吐き気といった離脱症状を引き起こす可能性もあります。

薬をやめたい、減らしたいと感じた場合は、必ず処方した医師に相談してください。医師は、生活習慣の改善状況などを確認しながら、薬の種類を変更したり、徐々に量を減らしたり(漸減法)、服用日数を減らしたり(隔日法)と、安全な中止計画を立ててくれます。

③ 長期間の連続使用は避ける

この注意点は、特に市販の睡眠改善薬に当てはまります。睡眠改善薬は、あくまで「一時的な不眠」に対する頓服的な使用を前提としています。漫然と毎日飲み続けることは想定されていません。

長期間の使用は、薬への精神的な依存を生み出す可能性があります。また、その不眠が、市販薬では対処できない「不眠症」や他の病気のサインである可能性を見過ごしてしまうことにもつながります。市販薬を1週間以上使用しても改善が見られない場合は、使用を中止し、専門医の診察を受けるようにしましょう。

④ アルコールと一緒に飲まない

睡眠薬とアルコール(お酒)の併用は、極めて危険なため厳禁です。いわゆる「寝酒」の習慣がある人は特に注意が必要です。

アルコールと睡眠薬は、どちらも中枢神経を抑制する作用があります。これらを同時に摂取すると、作用が予期せぬ形で増強され、呼吸が抑制されて生命に危険が及ぶことさえあります。また、記憶が飛んでしまう「前向性健忘」や、異常行動(夢遊病のような状態)のリスクも著しく高まります。

「お酒を飲むとよく眠れる」というのは誤解です。アルコールは寝つきを良くするかもしれませんが、睡眠の質を著しく低下させ、中途覚醒や早朝覚醒の原因となります。睡眠に悩みがある場合、まず禁酒・節酒を心がけるべきであり、薬を服用する日は絶対にアルコールを飲まないようにしてください。

⑤ 服用後の運転や機械の操作はしない

これは全ての睡眠薬に共通する絶対的なルールです。薬を服用すると、翌朝になっても眠気や注意力の低下、判断力の鈍りといった「持ち越し効果」が現れる可能性があります。自分では「すっきり目が覚めた」と感じていても、脳の機能はまだ完全に回復していないことが少なくありません。

この状態で自動車の運転や危険を伴う機械の操作を行うと、重大な事故につながる恐れがあります。睡眠薬を服用した翌日は、絶対にこれらの操作を行わないでください。これは、作用時間が短いとされる薬でも同様です。

⑥ 妊娠中・授乳中の人は医師に相談する

妊娠中や授乳中の方は、自己判断で睡眠薬(市販薬を含む)を服用してはいけません。薬の成分が胎盤や母乳を通じて赤ちゃんに影響を与える可能性があります。不眠に悩んでいる場合は、必ず産婦人科の主治医や、処方を検討している医師に、妊娠中または授乳中であることを伝えてください。

医師は、リスクとベネフィットを慎重に比較検討し、薬を使わない他の方法を提案したり、比較的安全性が高いとされる薬を選択したりします。安全なマタニティライフと育児のために、専門家の判断を仰ぐことが不可欠です。

睡眠導入剤に関するよくある質問

睡眠導入剤については、効果や安全性に関して様々な疑問や不安が持たれがちです。ここでは、多くの人が抱く代表的な質問に対して、専門的な知見に基づき分かりやすくお答えします。

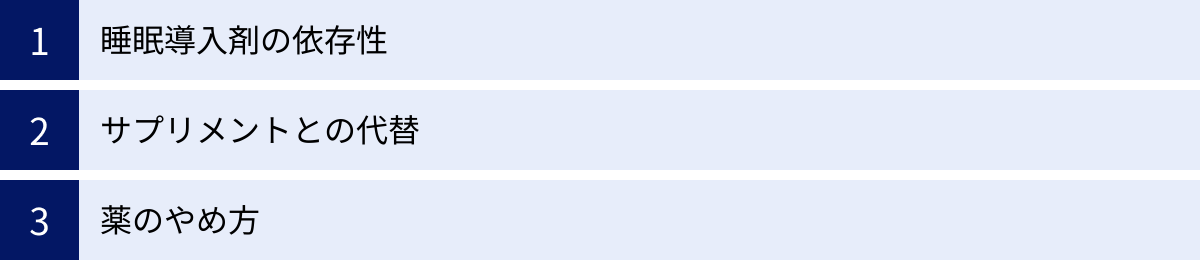

睡眠導入剤に依存性はありますか?

「はい、依存性が生じる可能性はありますが、薬の種類と使い方によってリスクは大きく異なります」というのが正確な答えです。

かつて主流だったバルビツール酸系の睡眠薬や、ベンゾジアゼピン(BZD)系の睡眠薬は、特に長期間・高用量で使用した場合に依存性が問題となることがありました。依存には2つの側面があります。

- 身体的依存: 薬が体内からなくなることで、不眠、不安、焦燥感、手の震え、発汗といった離脱症状が現れる状態。体が薬のある状態に適応してしまったために起こります。

- 精神的依存: 「この薬がないと眠れない」という強い思い込みや不安感から、薬を手放せなくなる状態。

しかし、現在主流となっている非ベンゾジアゼピン(非BZD)系睡眠薬や、新しいタイプのメラトニン受容体作動薬、オレキシン受容体拮抗薬は、この依存性のリスクが大幅に低減されるように開発されています。 特にメラトニン受容体作動薬やオレキシン受容体拮抗薬は、従来の薬とは作用の仕方が全く異なり、依存性は極めて低いと考えられています。

依存のリスクを最小限に抑えるために最も重要なのは、医師の指示通りに、必要最小限の期間、適切な用量で使用することです。自己判断で量を増やしたり、不必要に長期間飲み続けたりすることが、依存への入り口となります。医師の管理下で正しく使用すれば、過度に怖がる必要はありません。

睡眠導入剤の代わりにサプリメントを飲んでも良いですか?

「サプリメントはあくまで食品であり、不眠症の『治療』を目的とする医薬品の代わりにはなりません」というのが基本的な考え方です。

薬局やインターネットでは、睡眠の質向上を謳う様々なサプリメントが販売されています。代表的な成分には以下のようなものがあります。

- グリシン: アミノ酸の一種で、深部体温を下げ、深い眠り(徐波睡眠)を増やす効果が報告されています。

- L-テアニン: 緑茶に含まれるアミノ酸で、リラックス効果をもたらし、入眠をスムーズにしたり、中途覚醒を減らしたりする効果が期待されます。

- GABA(ギャバ): 脳の興奮を鎮める神経伝達物質として知られ、ストレス緩和やリラックス効果が謳われています。

- トリプトファン: 睡眠ホルモン「メラトニン」の原料となるセロトニンを作り出すために必要な必須アミノ酸。

これらの成分は、リラックスを促したり、睡眠の質をサポートしたりする可能性はありますが、医学的に「不眠症」と診断されるような状態を治療するほどの強力な作用は持っていません。

したがって、

- 軽度の睡眠の悩みや、睡眠の質をもう少し高めたいという場合の「補助的な手段」として試すのは良いでしょう。

- しかし、医師から処方された睡眠導入剤を自己判断でやめてサプリメントに切り替える、あるいは重い不眠症状をサプリメントだけで解決しようとするのは、適切なアプローチではありません。

サプリメントは、薬との飲み合わせに注意が必要な場合もあるため、薬を服用中の場合は、使用前に医師や薬剤師に相談することをおすすめします。

薬はどのようにやめれば良いですか?

睡眠導入剤の減薬・中止は、「焦らず、自己判断せず、医師と相談しながら段階的に進める」ことが鉄則です。

適切なやめ方のステップは以下の通りです。

- 医師に「やめたい」という意思を伝える: まず、処方してくれている主治医に、薬をやめたいと考えていることを正直に伝えましょう。医師は、あなたの不眠がどの程度改善しているか、生活習慣の見直しが進んでいるかなどを評価し、やめるタイミングが適切かどうかを判断します。

- 生活習慣の改善を徹底する: 薬をやめるための大前提として、薬に頼らなくても眠れる土台(生活習慣)ができていることが重要です。規則正しい生活、適度な運動、リラックス法の習得など、後述する生活習慣をしっかりと実践できていることが、スムーズな減薬につながります。

- 段階的な減薬(漸減法): 医師は、反跳性不眠や離脱症状が起きないように、安全な計画を立ててくれます。一般的なのは、まず服用量を半分にする、4分の1にするといった形で、数週間から数ヶ月かけて徐々に量を減らしていく「漸減法」です。

- 服用間隔をあける: ある程度減薬が進んだら、毎日の服用から、1日おき、2日おきといったように、服用する間隔をあけていく方法(隔日法など)に移行することもあります。

- 頓服への切り替え: 最終的には、「どうしても眠れないときだけ飲む」という頓服での使用に切り替え、最終的に服用がゼロになることを目指します。

減薬の途中で一時的に眠れなくなっても、焦らないことが大切です。「昨日は眠れなかったから、今日は元の量に戻そう」と自己判断せず、医師に相談してください。減薬は一直線に進むとは限りません。少し後戻りしながらでも、最終的にやめることができれば良い、というくらいの気持ちで、気長に取り組むことが成功の鍵です。

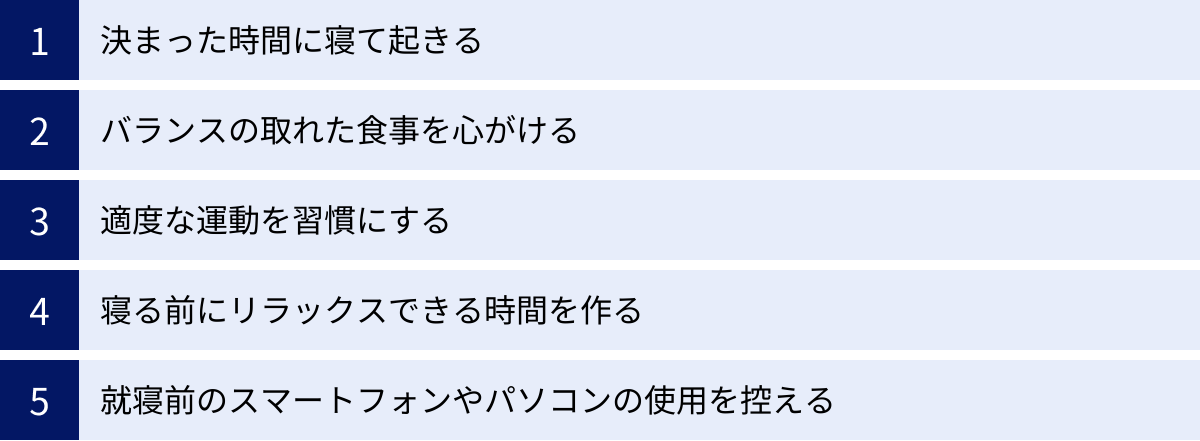

薬に頼る前に試したい睡眠の質を高める生活習慣

睡眠薬は不眠のつらい症状を緩和する有効な手段ですが、根本的な解決のためには、睡眠を妨げている生活習慣そのものを見直すことが不可欠です。薬物治療と並行して、あるいは薬に頼る前に、以下の生活習慣を実践することで、自然な眠りを取り戻す土台を作ることができます。

決まった時間に寝て起きる

毎日同じ時間に起床し、同じ時間に就寝することは、質の高い睡眠を得るための最も基本的で重要な習慣です。私たちの体には、約24時間周期で心身の状態をコントロールする「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。

規則正しい生活を送ることで、この体内時計が正常に働き、夜になると自然に眠くなり、朝になるとすっきりと目覚められるようになります。ポイントは、休日でも平日と同じ時間に起きることです。休日に朝寝坊をすると、体内時計が乱れてしまい、「社会的時差ぼけ」という状態を引き起こし、週明けの不調の原因となります。まずは「起きる時間」を一定にすることから始めましょう。

バランスの取れた食事を心がける

食事の内容も睡眠に大きく影響します。特に、睡眠ホルモン「メラトニン」の材料となるアミノ酸「トリプトファン」を意識して摂取することがおすすめです。トリプトファンは、日中に脳内で「セロトニン」という精神を安定させる物質に変わり、夜になるとそのセロトニンからメラトニンが合成されます。

トリプトファンは、牛乳、チーズ、ヨーグルトなどの乳製品、豆腐、納豆などの大豆製品、バナナ、ナッツ類に多く含まれています。これらの食品を、特に朝食で摂ると効果的です。

逆に、就寝直前の食事は避けるべきです。胃腸が消化活動を行うことで体が休息モードに入れず、眠りが浅くなる原因になります。夕食は就寝の3時間前までには済ませるように心がけましょう。

適度な運動を習慣にする

日中に適度な運動を行うと、心地よい疲労感が得られ、寝つきが良くなるだけでなく、深い睡眠が増えることが分かっています。ウォーキング、ジョギング、水泳などのリズミカルな有酸素運動が特におすすめです。

運動を行うタイミングは、夕方から就寝の3時間前くらいが最も効果的です。運動によって一時的に上昇した深部体温が、就寝時間にかけて下がっていく過程で、強い眠気が誘発されます。

ただし、寝る直前の激しい運動は逆効果です。交感神経が活発になり、体温も上昇してしまうため、脳が興奮して寝付けなくなります。就寝前は、軽いストレッチ程度に留めましょう。

寝る前にリラックスできる時間を作る

心身が興奮状態のままでは、スムーズに眠りにつくことはできません。就寝の1~2時間前からは、自分なりの方法でリラックスする時間を作り、心と体を「おやすみモード」に切り替えることが大切です。

- ぬるめのお風呂(38~40℃)にゆっくり浸かる: 副交感神経が優位になり、リラックス効果が高まります。熱すぎるお湯は交感神経を刺激するので避けましょう。

- 好きな音楽を聴く: ヒーリングミュージックやクラシックなど、心が落ち着く音楽を聴く。

- 読書をする: ただし、興奮するようなミステリーやホラーは避け、穏やかな内容の本を選びましょう。

- アロマテラピー: ラベンダーやカモミールなど、リラックス効果のある香りのアロマオイルを焚く。

- 軽いストレッチや瞑想: 筋肉の緊張をほぐし、呼吸を整えることで、心が静まります。

就寝前のスマートフォンやパソコンの使用を控える

現代人にとって最も重要な注意点の一つが、就寝前のデジタルデバイスの使用です。スマートフォンやパソコン、タブレットなどの画面から発せられる「ブルーライト」は、太陽光に多く含まれる波長の光で、脳に「今は昼間だ」という誤った信号を送ってしまいます。

これにより、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌が強力に抑制され、体内時計が乱れ、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりします。また、SNSやニュースサイト、動画などから得られる情報は、脳を刺激し、興奮状態にしてしまいます。

理想的には、就寝の1~2時間前にはデジタルデバイスの使用をやめ、部屋の照明も少し暗くして過ごすことをおすすめします。これが難しい場合でも、せめてベッドの中にまでスマホを持ち込むのはやめましょう。

これらの生活習慣は、一つひとつは些細なことかもしれませんが、継続することで睡眠の質を大きく改善する力を持っています。薬に頼る前に、まずはご自身の生活を見直すことから始めてみましょう。

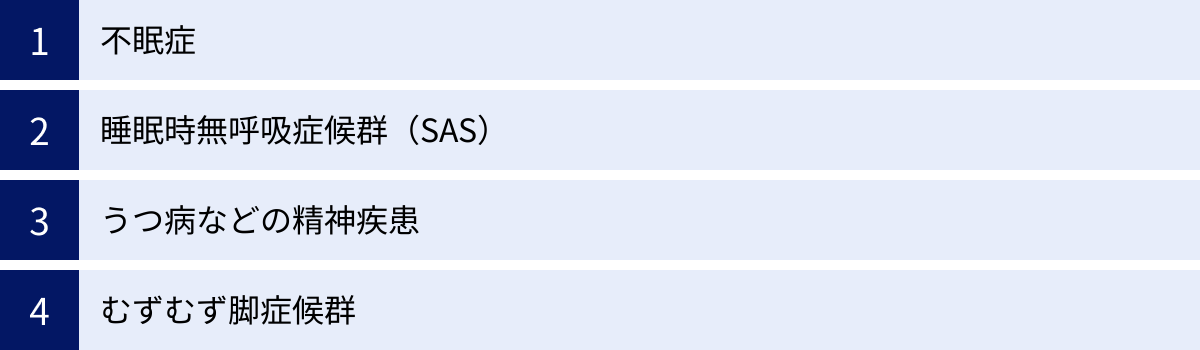

市販薬で改善しない場合は医療機関の受診を

これまで、睡眠導入剤と睡眠改善薬の違いや、薬に頼らない生活習慣について解説してきました。市販の睡眠改善薬や漢方薬は、一時的な不眠や体質に起因する軽い不眠症状に対して、手軽に試せる有効な選択肢です。

しかし、これらの市販薬を使っても、「2週間以上、不眠症状が続いている」「薬を飲まないと眠れない日が多くなってきた」「日中の眠気や倦怠感がひどく、仕事や生活に支障が出ている」といった状態であれば、それはもはやセルフケアで対応できる範囲を超えているサインです。

このような場合は、ためらわずに専門の医療機関を受診することを強く推奨します。

不眠が長引く背景には、市販薬では対処できない、治療が必要な病気が隠れている可能性があります。

- 不眠症: 単なる寝不足ではなく、治療が必要な病気です。適切な睡眠導入剤の処方や、認知行動療法(CBT-I)といった専門的なアプローチが必要となります。

- 睡眠時無呼吸症候群(SAS): 睡眠中に何度も呼吸が止まったり浅くなったりする病気です。激しいいびきや日中の強い眠気が特徴で、放置すると高血圧や心疾患、脳卒中のリスクを高めます。

- うつ病などの精神疾患: 不眠は、うつ病や不安障害の代表的な症状の一つです。特に早朝覚醒や気分の落ち込みがある場合は、心の専門家による治療が不可欠です。

- むずむず脚症候群: 夕方から夜にかけて、脚に虫が這うような不快な感覚が現れ、脚を動かさずにはいられなくなる病気です。入眠を大きく妨げます。

これらの病気は、自己判断で見分けることは困難であり、専門医による正確な診断がなければ、根本的な解決には至りません。

受診する診療科としては、精神科、心療内科、あるいは睡眠を専門に扱う「睡眠外来」「睡眠クリニック」などが挙げられます。どこに行けばよいか分からない場合は、まずかかりつけの内科医に相談してみるのも良いでしょう。

「病院に行くのは大げさだ」「睡眠薬に頼りたくない」と感じる気持ちも理解できます。しかし、質の悪い睡眠を放置することは、心身の健康を少しずつ蝕んでいきます。専門家の助けを借りることは、決して特別なことではありません。むしろ、問題をこじらせずに早期解決するための、最も賢明で確実な一歩です。

市販薬で改善が見られないのであれば、それはあなたの体が「専門家の助けが必要だ」と発している重要なシグナルです。ぜひ勇気を出して、医療機関の扉を叩いてみてください。専門家との対話を通じて、あなたの不眠の原因が明らかになり、適切な治療を受けることで、健やかで快適な夜を取り戻すことができるはずです。