「夜、布団に入ってもなかなか寝付けない」「何度も目が覚めてしまい、ぐっすり眠った気がしない」といった睡眠に関する悩みは、多くの現代人が抱える問題です。ストレスの多い社会や不規則な生活リズムは、私たちの睡眠の質を低下させる大きな要因となっています。そんな時、ドラッグストアなどで手軽に購入できる「睡眠改善薬」が選択肢の一つとして思い浮かぶかもしれません。

しかし、睡眠改善薬とは一体どのような薬なのでしょうか。病院で処方される「睡眠導入剤(睡眠薬)」とは何が違うのでしょうか。効果や副作用について正しく理解しないまま使用すると、期待した効果が得られないばかりか、思わぬ不調につながる可能性もあります。

この記事では、睡眠改善薬の基本的な知識から、睡眠導入剤との明確な違い、具体的な効果と副作用、そして自分に合った薬の選び方まで、網羅的に解説します。さらに、薬に頼るだけでなく、日々の生活習慣を見直して睡眠の質を高めるための具体的な方法もご紹介します。

睡眠の悩みを解消し、健やかな毎日を送るための一助として、ぜひ最後までお読みください。

目次

睡眠改善薬とは

睡眠改善薬とは、「一時的な不眠症状」を緩和することを目的とした、医師の処方箋なしに薬局やドラッグストアで購入できる一般用医薬品のことです。ここで重要なのは、「一時的な」という点です。睡眠改善薬は、長期間続く慢性的な不眠症を治療するための薬ではありません。

具体的には、以下のような状況で生じる軽い不眠症状を対象としています。

- 精神的なストレス: 大事な会議や試験の前で緊張して眠れない。

- 環境の変化: 旅行や出張で枕が変わり、寝付けない。

- 生活リズムの乱れ: 時差ボケや、休日の寝だめが原因で夜に眠れない。

- 心配事: 考え事をしてしまい、頭が冴えてしまう。

これらの原因による「寝つきが悪い」「眠りが浅い」といった症状を、一時的に和らげるのが睡眠改善薬の役割です。

睡眠改善薬の主成分は、その多くが「抗ヒスタミン薬」です。抗ヒスタミン薬は、もともとアレルギー症状(くしゃみ、鼻水、かゆみなど)を抑えるために開発された成分ですが、その副作用として「眠気」を引き起こすことが知られています。睡眠改善薬は、この眠気を誘う副作用を主作用として利用しているのです。脳内で覚醒の維持に関わる神経伝達物質「ヒスタミン」の働きをブロックすることで、自然に近い眠りをサポートします。

睡眠改善薬が市販薬として登場した背景には、現代社会における睡眠問題の深刻化があります。24時間社会の進展、スマートフォンの普及による生活リズムの乱れ、増大する社会的なストレスなど、私たちの睡眠を取り巻く環境は年々厳しさを増しています。病院へ行くほどではないけれど、睡眠の質に悩んでいる、という潜在的なニーズに応える形で、セルフケアの一環として睡眠改善薬が位置づけられています。

睡眠改善薬を利用するメリットは、何と言ってもその手軽さにあります。医師の診察を待つ必要がなく、自分のタイミングで薬局やドラッグストアで購入できるため、急な不眠にすぐ対処できます。

一方で、デメリットも存在します。前述の通り、これらはあくまで一時的な症状緩和を目的としているため、不眠症の根本的な原因を治療するものではありません。また、抗ヒスタミン薬の副作用を利用しているため、翌朝への眠気の持ち越しや口の渇きといった副作用が起こる可能性もあります。安易な長期連用は、薬への精神的な依存を生んだり、背後に隠れた重大な病気(うつ病や睡眠時無呼吸症候群など)の発見を遅らせたりするリスクもはらんでいます。

結論として、睡眠改善薬は「病院に行くほどではない、一時的で軽い不眠に悩む人が、セルフメディケーションの一環として活用するお薬」と理解することが重要です。その効果と限界を正しく認識し、適切な状況で、用法・用量を守って使用することが、安全かつ効果的な活用の鍵となります。

睡眠改善薬と睡眠導入剤(睡眠薬)の4つの違い

「睡眠を助ける薬」と聞くと、「睡眠改善薬」と「睡眠導入剤(睡眠薬)」を混同してしまう方が少なくありません。しかし、この二つは成分、作用、目的、そして購入方法に至るまで、全く異なる性質を持つ薬です。両者の違いを正確に理解することは、自分の症状に合った適切な対処法を選ぶ上で非常に重要です。

ここでは、睡眠改善薬と医療機関で処方される睡眠導入剤(睡眠薬)の4つの主な違いについて、詳しく解説していきます。

| 比較項目 | 睡眠改善薬 | 睡眠導入剤(睡眠薬) |

|---|---|---|

| ① 購入できる場所 | 薬局、ドラッグストアなど(処方箋不要) | 医療機関(医師の処方箋が必須) |

| ② 主な成分 | 抗ヒスタミン薬(ジフェンヒドラミン塩酸塩など) | ベンゾジアゼピン系、非ベンゾジアゼピン系、メラトニン受容体作動薬、オレキシン受容体拮抗薬など |

| ③ 作用の仕組み | 脳の覚醒物質(ヒスタミン)の働きを抑え、眠気を誘う(鎮静作用) | 脳の神経活動を直接的に抑制したり、睡眠リズムを調整したりして強制的に眠りを誘発する |

| ④ 対象となる症状 | 環境の変化やストレスによる一時的な不眠(寝つきが悪い、眠りが浅い) | 慢性不眠症(1ヶ月以上続く不眠)や、他の疾患に伴う不眠など |

① 購入できる場所

最も分かりやすい違いは、薬を手に入れる方法です。

睡眠改善薬は、一般用医薬品(OTC医薬品)に分類され、医師の処方箋がなくても薬局やドラッグストアで購入できます。多くは「第②類医薬品」または「指定第②類医薬品」に指定されており、薬剤師または登録販売者からの情報提供が推奨されています。この手軽さが、一時的な不眠に悩む人にとって大きなメリットとなります。

一方、睡眠導入剤(睡眠薬)は、医療用医薬品であり、必ず医師の診察と処方箋が必要です。医師が患者一人ひとりの症状や健康状態、不眠の原因を総合的に判断した上で、最も適した薬の種類と量を決定します。一部の睡眠薬は「向精神薬」に指定されており、その管理や処方は法律で厳しく規制されています。自己判断での使用や他人への譲渡は絶対にできません。

② 主な成分

薬の効果を決定づける主成分も、両者では大きく異なります。

睡眠改善薬の主成分は、前述の通り「ジフェンヒドラミン塩酸塩」に代表される抗ヒスタミン薬です。これは、アレルギー用の鼻炎薬や総合感冒薬(風邪薬)、乗り物酔い止めなどにも含まれている成分です。これらの薬を飲むと眠くなる、という経験をしたことがある人も多いでしょう。睡眠改善薬は、この眠くなる作用を意図的に利用しています。

対して、睡眠導入剤(睡眠薬)には、より専門的で多様な成分が用いられます。代表的なものには以下のような種類があります。

- ベンゾジアゼピン系/非ベンゾジアゼピン系: 脳内のGABAという神経伝達物質の働きを強め、脳全体の興奮を鎮めることで強力な催眠作用を発揮します。

- メラトニン受容体作動薬: 体内時計を調整する睡眠ホルモン「メラトニン」が作用する受容体を刺激し、自然な眠りを促します。

- オレキシン受容体拮抗薬: 脳を覚醒させる物質「オレキシン」の働きをブロックすることで、睡眠状態へと移行させます。

これらの成分は、抗ヒスタミン薬よりも強力で、より直接的に睡眠・覚醒のメカニズムに働きかけます。

③ 作用の仕組み

成分が違えば、当然ながら体への作用の仕方も異なります。

睡眠改善薬(抗ヒスタミン薬)は、脳を覚醒させる働きを持つヒスタミンの活動を抑えることで、間接的に眠気を誘います。作用は比較的マイルドで、「強制的に眠らせる」というよりは「眠りやすい状態に整える」というイメージに近いでしょう。そのため、効果には個人差が出やすい側面もあります。

睡眠導入剤(睡眠薬)は、脳の神経細胞に直接作用し、脳の活動レベルを強制的に低下させて眠りを引き起こします。その作用は強力で、不眠症に悩む人でも入眠を促すことができます。また、薬の種類によっては、入眠を助けるだけでなく、睡眠の維持(途中で目覚めるのを防ぐ)や、睡眠構造の改善を目指すものもあります。

④ 対象となる症状

薬の目的、つまりどのような症状に対して使用されるかも、決定的な違いです。

睡眠改善薬が対象とするのは、あくまで「一時的な不眠」です。環境の変化や精神的な緊張など、原因がはっきりしている一過性の「寝つきの悪さ」や「眠りの浅さ」の緩和を目的としています。2〜3日程度の短期間の使用が想定されており、症状が続く場合は使用を中止し、専門家への相談が推奨されます。

一方、睡眠導入剤(睡眠薬)は、「慢性不眠症」の治療に用いられます。不眠症状が週に3回以上あり、それが1ヶ月以上続いているような場合が該当します。また、うつ病や不安障害などの精神疾患、あるいは他の身体疾患が原因で起こる不眠の治療にも使われます。これらは、セルフケアで対応できる範囲を超えており、医学的な介入が必要な状態です。

このように、睡眠改善薬と睡眠導入剤は似て非なるものです。手軽に買える睡眠改善薬はあくまで「応急処置」であり、医師の管理下で使用する睡眠導入剤は「本格的な治療」と理解し、自分の症状に合わせて適切に使い分ける(あるいは専門医に相談する)ことが何よりも大切です。

睡眠改善薬の効果と効能

睡眠改善薬を手に取ったとき、そのパッケージには「一時的な不眠の次の症状の緩和:寝つきが悪い、眠りが浅い」といった効能・効果が記載されています。この一文に、睡眠改善薬が持つ役割のすべてが集約されています。ここでは、その効果と効能がどのようなメカニズムで発揮されるのか、そしてどのような効果が期待でき、逆にどのような効果は期待できないのかを詳しく見ていきましょう。

睡眠改善薬の主な効果は、主成分である抗ヒスタミン薬の「鎮静作用」によってもたらされます。私たちの脳内には、意識をはっきりとさせ、体を活動的に保つ「覚醒システム」が存在します。このシステムの維持に重要な役割を果たしているのが、神経伝達物質「ヒスタミン」です。日中、ヒスタミンが活発に働くことで、私たちは眠気を感じることなく活動できます。

睡眠改善薬に含まれる抗ヒスタミン成分は、血液脳関門を通過して脳内に入り込み、ヒスタミンが結合するべき受容体(H1受容体)に先回りして結合(ブロック)します。これにより、ヒスタミンは本来の働きができなくなり、脳の覚醒レベルが低下します。その結果として、私たちは眠気を感じ、入眠しやすい状態になるのです。

この作用は、本来アレルギー反応を抑えるためのメカニズムの「副作用」でしたが、その眠くなるという特性を逆手にとって主作用として応用したのが睡眠改善薬です。したがって、その効果は非常にシンプルで、「脳の覚醒スイッチを少し弱める」ことによるものです。

期待できる具体的な効果としては、以下の2点が挙げられます。

- 入眠困難の緩和(寝つきが悪い): 布団に入ってから1時間も2時間も眠れない、といった状況において、服用後30分〜1時間ほどで訪れる眠気によって、スムーズな入眠をサポートします。心配事や緊張で頭が冴えてしまうような時に、思考のスイッチをオフにしやすくする手助けとなります。

- 睡眠維持の補助(眠りが浅い): 物音ですぐに目が覚めてしまう、夜中に何度も起きてしまうといった中途覚醒の症状を、脳の覚醒レベルを少し下げることで軽減する効果が期待できます。ただし、作用は比較的マイルドなため、深い睡眠を持続させるほどの強力な効果はありません。

例えば、以下のような架空のシナリオを考えてみましょう。

- Aさんのケース: 普段は問題なく眠れるAさんですが、翌日に大事なプレゼンテーションを控えています。緊張からか、夜になっても頭の中で発表のシミュレーションが止まらず、全く眠れる気がしません。このような時、睡眠改善薬を服用することで、高ぶった神経を鎮め、入眠のきっかけを作ることができます。

- Bさんのケース: Bさんは、数日間の旅行で慣れないホテルに宿泊しています。いつもと違うベッドや枕、周囲の物音が気になってしまい、うとうとしては目が覚める、という状態を繰り返しています。この場合も、睡眠改善薬が外部の刺激に対する過敏さを和らげ、ある程度の睡眠時間を確保するのに役立ちます。

これらの例のように、睡眠改善薬は「原因がはっきりしている一時的な不眠」に対して最も効果を発揮します。

一方で、睡眠改善薬に期待できないこと、あるいは限界も理解しておく必要があります。

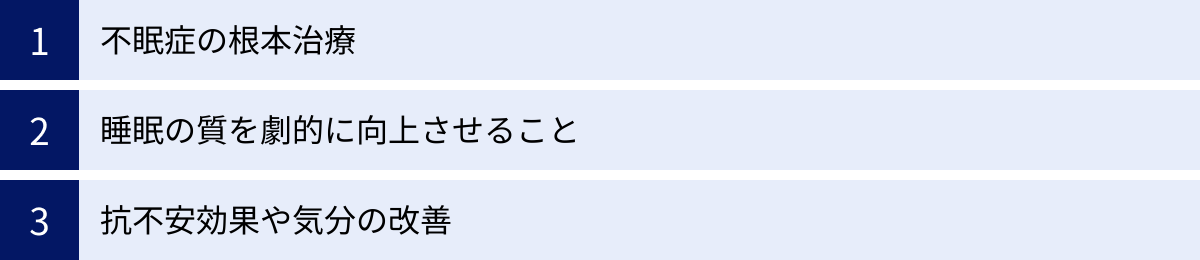

- 不眠症の根本治療: 睡眠改善薬は対症療法薬です。慢性的な不眠症の原因となっているストレス、生活習慣、あるいは精神的・身体的な疾患そのものを治す力はありません。

- 睡眠の質を劇的に向上させること: 睡眠には、浅い「レム睡眠」と深い「ノンレム睡眠」の周期的なリズムがあります。睡眠改善薬は、深いノンレム睡眠を著しく増やしたり、理想的な睡眠サイクルを作り出したりするわけではありません。あくまで「眠っている時間」を確保するための補助的な役割です。

- 抗不安効果や気分の改善: 睡眠導入剤(睡眠薬)の中には、抗不安作用を併せ持つものもありますが、睡眠改善薬の主成分である抗ヒスタミン薬にそのような効果は期待できません。不眠の原因が強い不安や抑うつ気分にある場合は、専門的な治療が必要です。

効果の現れ方や持続時間には個人差があります。一般的には、服用後30分から1時間で効果が現れ始め、数時間持続します。しかし、薬の代謝速度は人それぞれ違うため、翌朝に眠気やだるさが残る「持ち越し効果(ハングオーバー)」が起こることも少なくありません。

結論として、睡眠改善薬の効果と効能は、「抗ヒスタミン成分の鎮静作用を利用して、一時的な不眠症状を緩和すること」に限定されます。この作用機序と効果の範囲を正しく理解し、過度な期待をせず、あくまで「困った時のお守り」として適切に活用することが重要です。

睡眠改善薬の主な副作用

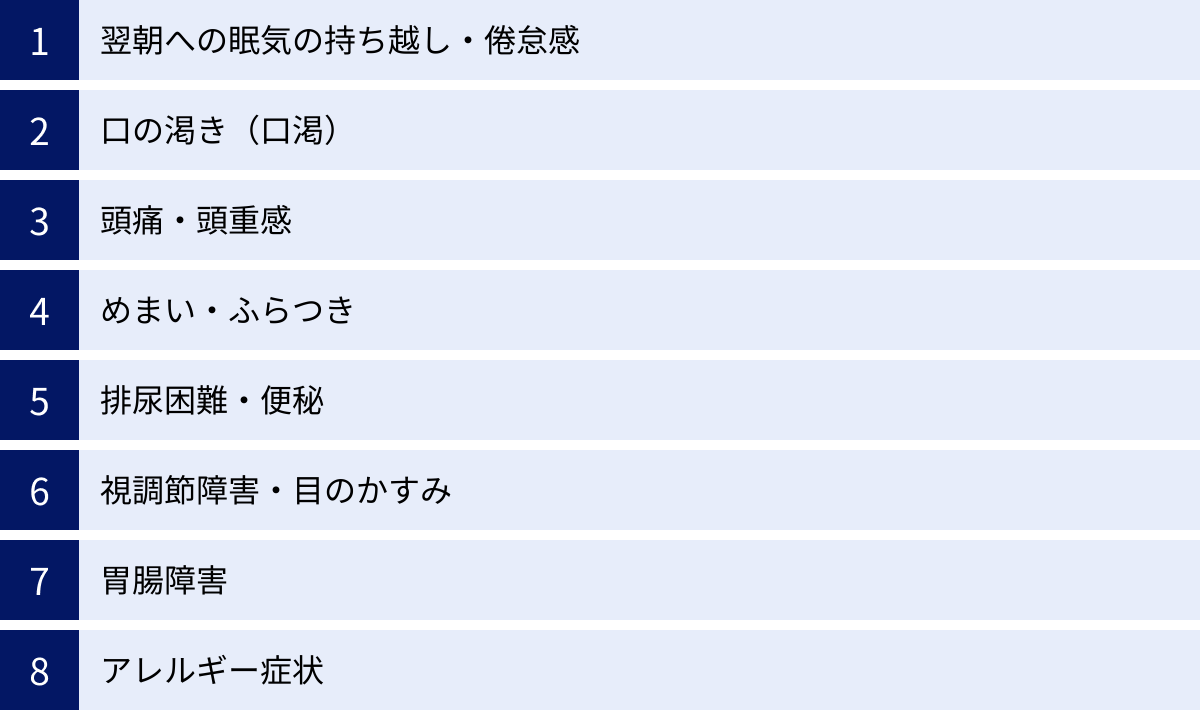

どんな薬にも効果がある一方で、副作用のリスクが伴います。睡眠改善薬も例外ではありません。主成分である抗ヒスタミン薬は、眠気を誘う作用(主作用)以外にも、体の様々な部分に影響を及ぼす可能性があります。副作用について正しく知っておくことは、薬を安全に使用し、万が一異常を感じた際に冷静に対処するために不可欠です。

睡眠改善薬で報告されている主な副作用は、その多くが抗ヒスタミン薬の「抗コリン作用」に起因します。抗コリン作用とは、アセチルコリンという神経伝達物質の働きを阻害する作用のことで、これにより様々な不快な症状が現れることがあります。

以下に、代表的な副作用とその対処法を解説します。

- 翌朝への眠気の持ち越し・倦怠感:

これは最も頻繁に見られる副作用です。「持ち越し効果(ハングオーバー)」とも呼ばれ、薬の成分が体内で分解・排泄されきる前に朝を迎えてしまうことで起こります。頭がボーっとする、日中に強い眠気を感じる、体がだるいといった症状が現れます。特に、薬の代謝が遅い人や、必要な睡眠時間を確保できなかった場合に起こりやすくなります。- 対処法: 初めて使用する際は、翌日が休日の日に試してみるのがおすすめです。また、服用後は最低でも6〜8時間程度の睡眠時間を確保するように心がけましょう。

- 口の渇き(口渇):

抗コリン作用により、唾液の分泌が抑制されるために起こります。口の中がネバネバしたり、乾いて話しにくくなったりします。- 対処法: 就寝前にコップ1杯の水を枕元に用意しておくなど、こまめに水分補給を心がけましょう。シュガーレスのガムや飴をなめて唾液の分泌を促すのも効果的です。

- 頭痛・頭重感:

薬の作用により、頭が重く感じられたり、ズキズキとした痛みを感じたりすることがあります。- 対処法: 症状が軽い場合は様子を見ますが、我慢できないほどの痛みや、頻繁に起こる場合は服用を中止し、医師や薬剤師に相談してください。

- めまい・ふらつき:

鎮静作用が強く出過ぎた場合や、血圧に影響を及ぼした場合に起こることがあります。特に、夜中にトイレなどで起き上がった際にふらついて転倒する危険性があるため、高齢者の方は注意が必要です。- 対処法: 服用後は、ベッドから急に起き上がらず、ゆっくりと行動するようにしましょう。

- 排尿困難・便秘:

これも抗コリン作用の一環で、膀胱や腸の筋肉の収縮が抑制されるために起こります。尿が出にくい、残尿感がある、お腹が張るといった症状が現れます。特に、前立腺肥大の持病がある方は症状が悪化する可能性があるため、使用は禁忌とされています。- 対処法: 普段から水分や食物繊維を多く摂ることを心がけましょう。症状が続く場合は、薬の使用を中止してください。

- 視調節障害・目のかすみ:

抗コリン作用が目のピントを調節する筋肉に影響し、物が見えにくくなったり、目がかすんだりすることがあります。このため、服用後の自動車の運転や機械の操作は非常に危険です。緑内障の患者さんは眼圧が上昇する危険があるため、使用は禁忌です。 - 胃腸障害:

吐き気、嘔吐、食欲不振、胃の不快感などが現れることがあります。- 対処法: 空腹時の服用を避け、食後少し時間を置いてから服用すると、症状が緩和される場合があります。

- アレルギー症状:

まれに、薬の成分に対してアレルギー反応が起こることがあります。皮膚に発疹や発赤、かゆみなどが現れた場合は、すぐに服用を中止し、専門家に相談してください。

特に注意すべき重篤な副作用として、製品の添付文書には「アナフィラキシーショック」や「再生不良性貧血、無顆粒球症」といった記載がある場合もあります。これらは発生頻度が極めて低いものですが、突然の高熱、のどの痛み、皮下出血などの初期症状が見られた場合は、直ちに医療機関を受診する必要があります。

副作用を過度に恐れる必要はありませんが、「自分の体には合わないかもしれない」という可能性を常に念頭に置くことが大切です。もし副作用と思われる症状が現れたら、まずは服用を中止することが基本です。そして、症状が改善しない、あるいは生活に支障が出るほど強い場合は、躊躇せずに医師、薬剤師、または登録販売者に相談しましょう。副作用のリスクを正しく理解し、自分の体の変化に注意を払うことが、睡眠改善薬と安全に付き合うための鉄則です。

睡眠改善薬はこんな人におすすめ

これまで解説してきたように、睡眠改善薬は誰にでも、どんな不眠にも使える万能薬ではありません。その効果を最大限に引き出し、安全に使用するためには、自分の状況が睡眠改善薬の使用に適しているかを見極めることが非常に重要です。

ここでは、「こんな人におすすめ」というポジティブな側面と、「使用を避けるべき人」というネガティブな側面の両方から、睡眠改善薬の適切な使用者像を具体的に解説します。

【睡眠改善薬の使用がおすすめな人】

睡眠改善薬は、原因が比較的はっきりしている「一過性・短期的な不眠」に悩む人にとって、心強い味方となります。

- 一時的な精神的ストレスで眠れない人

- 例:翌日に重要な試験、面接、プレゼンテーションなどを控えていて、緊張やプレッシャーで神経が高ぶっている。

- 一時的な興奮状態を鎮め、入眠をサポートするのに適しています。

- 生活リズムの乱れから一時的に寝付けない人

- 例:海外旅行による時差ボケで、夜になっても眠れない。シフト勤務で生活サイクルが不規則になり、寝る時間がずれてしまった。

- 乱れた体内時計をリセットするまでの間、一時的に睡眠を補助する目的で役立ちます。

- 環境の変化によって眠りが浅くなった人

- 例:出張先のホテルや慣れない親戚の家、入院中など、普段と違う環境で物音や寝具が気になって熟睡できない。

- 外部からの刺激に対する過敏さを和らげ、最低限の睡眠を確保するのに役立ちます。

- たまにある心配事で頭が冴えてしまう人

- 例:普段は問題ないが、時々考え事をしてしまい、思考がぐるぐると巡って眠れなくなる夜がある。

- 脳の活動を少しクールダウンさせ、リラックスした状態に導くきっかけとして有効です。

- 病院に行く時間はないが、とりあえず今夜の睡眠を確保したい人

- 不眠が慢性的ではなく、突発的に起こった場合。まずはセルフケアで対処してみたいと考えている。

- このような場合、ドラッグストアで手軽に入手できる睡眠改善薬は便利な選択肢です。

【睡眠改善薬の使用をおすすめできない・避けるべき人】

一方で、以下に該当する方は、睡眠改善薬の使用は不適切、あるいは危険を伴う可能性があります。安易に手を出さず、まずは専門家への相談を優先してください。

- 慢性的な不眠症に悩んでいる人

- 不眠の症状が1ヶ月以上続いている場合は「不眠症」という病気の可能性があります。睡眠改善薬の長期連用は耐性や依存のリスクを高めるだけでなく、根本原因の治療を遅らせてしまいます。心療内科や睡眠専門クリニックの受診をおすすめします。

- 不眠症の診断を医師から受けている人

- 医師の治療方針がある中で、自己判断で市販薬を追加するのは非常に危険です。必ず主治医に相談してください。

- 妊娠中または授乳中の女性

- 薬の成分が胎児や乳児に影響を及ぼす可能性があるため、原則として服用はできません。

- 15歳未満の小児

- 小児に対する安全性や有効性が確立されていないため、使用は認められていません。

- 特定の持病がある人

- 緑内障: 眼圧を上昇させ、症状を悪化させる危険があります。

- 前立腺肥大: 尿が出にくくなる副作用(排尿困難)を助長する可能性があります。

- その他、重い心臓病、肝臓病、呼吸器疾患(睡眠時無呼吸症候群など)がある方も、自己判断での使用は避けるべきです。

- 他の薬(特に眠くなる成分を含むもの)を服用中の人

- 総合感冒薬、鼻炎用内服薬、アレルギー用薬、鎮咳去痰薬、乗り物酔い薬などには、睡眠改善薬と同じ抗ヒスタミン成分が含まれていることが多く、併用すると作用が過剰になり、強い副作用を引き起こす危険があります。

- 日常的に自動車の運転や危険な機械の操作を行う人

- 翌朝以降も眠気や注意力の低下が残る可能性があり、重大な事故につながる恐れがあるため、服用は避けるべきです。

まとめると、自分の不眠が「いつから」「どんな原因で」起こっているのかを客観的に把握し、自身の健康状態や生活スタイルと照らし合わせた上で、睡眠改善薬が本当に適しているのかを慎重に判断することが何よりも大切です。少しでも不安や疑問があれば、購入前に薬剤師や登録販売者に相談しましょう。

【2024年版】おすすめの市販睡眠改善薬9選

現在、日本の市場では様々な製薬会社から睡眠改善薬が販売されています。主成分は同じでも、剤形(錠剤、カプセルなど)や添加物、価格帯に違いがあり、どれを選べば良いか迷う方も多いでしょう。

ここでは、代表的な市販の睡眠改善薬を9製品ピックアップし、それぞれの特徴を客観的に解説します。製品選びの参考にしてください。

なお、ここで紹介する情報は一般的な製品特徴であり、個々の体質や症状への適合を保証するものではありません。購入・使用前には必ず製品の添付文書を確認し、不明な点は薬剤師や登録販売者にご相談ください。

| 製品名 | メーカー | 主な有効成分(成人1回量あたり) | 剤形 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| ドリエル | エスエス製薬 | ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg | 錠剤 | 日本で初めて開発された睡眠改善薬。ブランドの知名度と信頼性が高い。標準的な選択肢。 |

| ネオデイ | 大正製薬 | ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg | 錠剤 | 効能・効果はドリエルと同等。比較的小さめの錠剤で飲みやすさに配慮されている。 |

| リポスミン | 皇漢堂製薬 | ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg | 錠剤 | 主成分・含有量は先発品と同等。コストパフォーマンスに優れており、継続的な使用を考える場合に選択肢となる。 |

| ドリーミオ | 新生薬品工業 | ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg | 錠剤 | 比較的新しい製品。主成分は他の多くの製品と同様で、基本的な効果が期待できる。 |

| ウット | 伊丹製薬 | ブロモバレリル尿素 250mg, アリルイソプロピルアセチル尿素 150mg, ジフェンヒドラミン塩酸塩 25mg | 錠剤 | 複数の鎮静成分を配合。イライラや緊張感が強い場合の鎮静効果も期待できる。指定第2類医薬品。依存性に注意が必要。 |

| スリーピン | 薬王製薬 | ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg | カプセル | 液状成分を閉じ込めたソフトカプセルタイプ。吸収が速やかで、効果発現の速さを期待する方向け。 |

| グ・スリーP | 薬王製薬 | ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg | 錠剤 | フィルムコーティングされた錠剤で、特有の味や匂いが苦手な方でも飲みやすい工夫がされている。 |

| アオーク | 日野薬品工業 | ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg | 錠剤 | 主成分は標準的。比較的リーズナブルな価格帯で提供されることが多い製品。 |

| アンミナイト | ゼリア新薬工業 | ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg | 液体 | 1回分が1瓶になったドリンクタイプ。吸収が最も速いとされ、即効性を重視する方向け。ラベンダー風味。 |

参照:各製薬会社公式サイト

① ドリエル(エスエス製薬)

日本における睡眠改善薬のパイオニア的存在です。「寝つきが悪い」「眠りが浅い」といった一時的な不眠症状に対し、標準的な効果が期待できます。有効成分はジフェンヒドラミン塩酸塩で、多くの後発製品の基準となっています。長年の販売実績による安心感や、ブランドの知名度を重視する方におすすめです。

② ネオデイ(大正製薬)

ドリエルと同様に、ジフェンヒドラミン塩酸塩を主成分とする睡眠改善薬です。リポビタンDなどで知られる大正製薬の製品で、こちらも高い信頼性があります。錠剤がやや小さめに設計されており、錠剤を飲み込むのが苦手な方でも服用しやすいという特徴があります。

③ リポスミン(皇漢堂製薬)

有効成分としてジフェンヒドラミン塩酸塩を50mg配合しており、効果は先発品と同等です。最大の魅力はコストパフォーマンスの高さにあります。一時的な使用とはいえ、少しでも費用を抑えたいという方にとっては有力な選択肢となるでしょう。

④ ドリーミオ(新生薬品工業)

こちらもジフェンヒドラミン塩酸塩を主成分とする標準的な睡眠改善薬です。基本的な効能・効果は他の同成分の製品と変わりません。ドラッグストアのプライベートブランド商品として扱われることもあります。

⑤ ウット(伊丹製薬)

他の多くの製品とは一線を画す特徴を持つ製品です。抗ヒスタミン薬であるジフェンヒドラミン塩酸塩に加え、鎮静作用を持つ「ブロモバレリル尿素」と「アリルイソプロピルアセチル尿素」という2つの成分が配合されています。これにより、不眠だけでなく、それに伴う頭痛、イライラ、不安、緊張といった精神症状の緩和も目的としています。効果が強い分、依存性のリスクも他の製品より高いとされ、「指定第2類医薬品」に分類されています。使用はより慎重に行う必要があります。

⑥ スリーピン(薬王製薬)

剤形に特徴がある製品です。有効成分のジフェンヒドラミン塩酸塩が液状でソフトカプセルに封入されています。錠剤に比べて体内で溶けやすく、成分の吸収が速やかに行われるため、効果発現の速さが期待されます。錠剤の味が苦手な方にもおすすめです。

⑦ グ・スリーP(薬王製薬)

スリーピンと同じ薬王製薬の製品ですが、こちらは錠剤タイプです。フィルムコーティングが施されており、薬特有の苦みや匂いを感じにくいよう工夫されています。飲みやすさを重視する方に適しています。

⑧ アオーク(日野薬品工業)

主成分はジフェンヒドラミン塩酸塩で、効能は標準的です。比較的安価で入手できることが多く、リポスミンと同様にコストを重視する場合の選択肢となります。

⑨ アンミナイト(ゼリア新薬工業)

1回分(30mL)が1本の飲みきりサイズになった液体タイプの睡眠改善薬です。液体のため体への吸収が最も速いとされ、即効性を求める方には最適です。錠剤やカプセルを飲むのが苦手な方にも適しています。ラベンダーアロマ配合で、リラックス感を高める工夫もされています。

これらの製品の中から、自分の好み(剤形)、価格、そして不眠以外の症状(イライラなど)の有無を考慮して、最適な一品を選んでみましょう。

市販の睡眠改善薬の選び方

数ある市販の睡眠改善薬の中から、自分に最も合った製品を選ぶためには、いくつかの視点から比較検討することが大切です。ここでは、「成分」と「薬のタイプ(剤形)」という2つの主要な切り口から、具体的な選び方のポイントを解説します。

成分で選ぶ

市販の睡眠改善薬の有効成分は、いくつかの種類に大別されます。それぞれの特徴を理解し、自分の体質や症状に合わせて選びましょう。

ジフェンヒドラミン塩酸塩

現在市販されている睡眠改善薬の主流となっている成分です。ドリエル、ネオデイ、リポスミンなど、この記事で紹介した製品の多くがこの成分を採用しています。

- 特徴:

- 第一世代の抗ヒスタミン薬であり、眠気を誘う作用が比較的強いことが知られています。

- アレルギー性鼻炎や皮膚のかゆみ止めなどにも広く使われてきた実績があり、安全性に関するデータが豊富です。

- 効果と副作用のバランスが取れており、初めて睡眠改善薬を試す方にとっては、まずこの成分の製品から始めるのがスタンダードな選択と言えます。

- 選び方のポイント:

- どの製品も1回あたりの成分量は50mgで統一されているため、効果に大きな差はありません。価格、剤形、ブランドの信頼性などで選ぶと良いでしょう。

プロメタジンメチレンジサリチル酸塩

ジフェンヒドラミン塩酸塩と同様に、第一世代の抗ヒスタミン薬に分類される成分です。

- 特徴:

- ジフェンヒドラミン塩酸塩と同じく、脳内のヒスタミンH1受容体をブロックすることで鎮静作用を発揮します。

- 抗コリン作用も併せ持つため、口の渇きや排尿困難などの副作用が起こる可能性があります。

- 現在、この成分を主成分とする睡眠改善薬は市場では少数派ですが、選択肢の一つとして存在します。

- 選び方のポイント:

- 過去にジフェンヒドラミン塩酸塩の製品が体に合わなかった場合などに、代替として試してみる価値があるかもしれません。ただし、作用機序は似ているため、同様の副作用が出る可能性も考慮する必要があります。

この他にも、「ウット」のように複数の鎮静成分(ブロモバレリル尿素、アリルイソプロピルアセチル尿素など)を組み合わせた製品も存在します。これらは単なる不眠だけでなく、イライラや不安感を伴う場合に適しているとされますが、作用が強い分、依存性や副作用のリスクも高まります。特にブロモバレリル尿素は、連用により薬物依存を生じることがあるため、添付文書の注意書きをよく読み、ごく短期間の使用に留めるなど、極めて慎重な取り扱いが求められます。

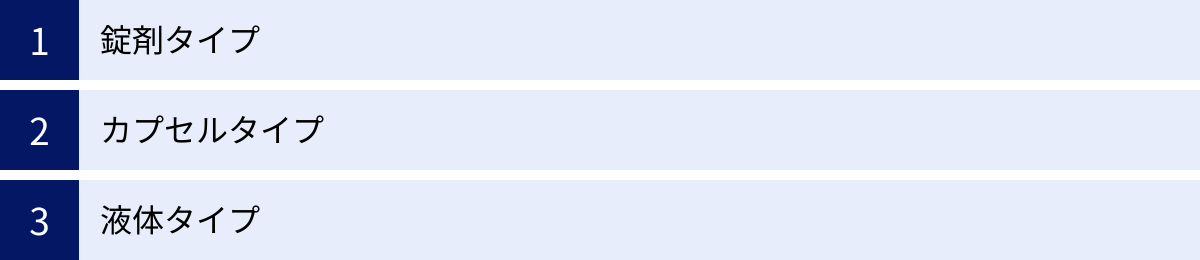

薬のタイプで選ぶ

睡眠改善薬は、飲みやすさや効果の現れ方に影響する、いくつかの剤形(薬の形状)で提供されています。自分のライフスタイルや好みに合わせて選びましょう。

錠剤タイプ

- 特徴: 最も一般的で、製品数が豊富なタイプです。1回分が1錠または2錠と決まっており、服用が簡単です。PTPシートに入っているため、持ち運びにも便利で、旅行や出張先での使用にも適しています。

- メリット:

- 製品の選択肢が非常に多い。

- 用量の管理がしやすい。

- 携帯性に優れている。

- デメリット:

- 水やぬるま湯がないと服用できない。

- 錠剤を飲み込むのが苦手な人(嚥下困難)には不向きな場合がある。

カプセルタイプ

- 特徴: 有効成分をゼラチンなどで作られたカプセルで包んだタイプです。「スリーピン」のように、有効成分が液体状で封入されているソフトカプセルが主流です。

- メリット:

- 中の液体が溶け出すため、錠剤よりも成分の吸収が速いとされ、効果発現の速さが期待できる。

- 薬特有の味や匂いがマスキングされており、飲みやすい。

- デメリット:

- 錠剤に比べてサイズが大きい場合がある。

- 製品の選択肢が錠剤タイプより少ない。

液体タイプ

- 特徴: 「アンミナイト」のように、1回分がアンプルや小瓶に入ったドリンクタイプの薬です。

- メリット:

- 吸収速度が最も速いと考えられ、即効性を重視する場合に最適。

- 水なしでそのまま飲める。

- 錠剤やカプセルが苦手な人でも服用しやすい。

- デメリット:

- 瓶なので持ち運びにくく、外出先での使用には不便。

- 計量の手間はないが、瓶を開ける必要がある。

- 製品数が非常に少なく、選択肢が限られる。

- 味が合わない可能性がある。

選び方のまとめとして、まずは「ジフェンヒドラミン塩酸塩」の製品を基本と考え、その上で即効性を求めるならカプセルや液体タイプ、手軽さやコストを重視するなら錠剤タイプ、というように絞り込んでいくのが良いでしょう。そして、どの製品を選ぶにしても、自分の体質やアレルギー歴を確認し、不安な点は必ず専門家に相談することが、賢明な選び方と言えます。

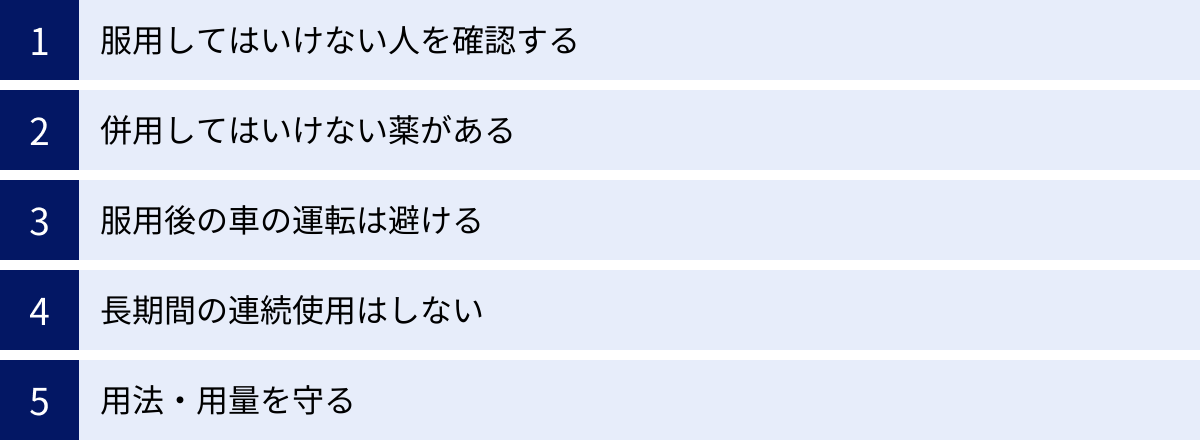

睡眠改善薬を使用する際の5つの注意点

睡眠改善薬は手軽に入手できる反面、その使用法を誤ると効果が得られないばかりか、健康を害するリスクも伴います。薬の力を安全かつ有効に借りるためには、守るべきいくつかの重要なルールがあります。ここでは、使用前に必ず確認してほしい5つの注意点を詳しく解説します。

① 服用してはいけない人を確認する

製品の添付文書には、必ず「してはいけないこと」という項目が記載されています。これは、重篤な副作用や健康被害につながる可能性が非常に高いため、絶対に守らなければならない禁止事項です。以下に該当する人は、睡眠改善薬を服用してはいけません。

- 15歳未満の小児: 小児に対する安全性・有効性が確立されていません。

- 妊婦または妊娠していると思われる人、授乳中の人: 薬の成分が胎児や母乳を通じて乳児に移行し、悪影響を及ぼす恐れがあります。

- 不眠症の診断を受けている人: 医師の治療計画を妨げ、症状を複雑にする可能性があります。市販薬に頼らず、主治医の指示に従ってください。

- 緑内障の診断を受けた人: 抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化させる危険があります。

- 前立腺肥大の診断を受けた人: 抗コリン作用により排尿が困難になる副作用を助長する可能性があります。

- 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人: 再び服用すると、アナフィラキシーショックなどの重いアレルギー反応が起こる危険があります。

これらの条件に一つでも当てはまる場合は、自己判断で服用せず、必ず医師や薬剤師に相談してください。

② 併用してはいけない薬がある

睡眠改善薬の主成分である抗ヒスタミン薬は、他の多くの市販薬にも含まれています。知らずに併用すると、成分が重複して過剰摂取となり、極度の眠気やめまい、意識障害といった危険な副作用を引き起こす可能性があります。

特に注意が必要なのは、以下の薬との併用です。

- 他の睡眠改善薬

- 総合感冒薬(風邪薬)

- 解熱鎮痛薬

- 鎮咳去痰薬(せき止め)

- 鼻炎用内服薬(アレルギーの薬)

- 乗り物酔い薬

- 他の抗ヒスタミン剤を含有する内服薬

普段から何らかの薬を服用している場合や、風邪気味で風邪薬を飲んだ後などは、絶対に睡眠改善薬を併用しないでください。薬の飲み合わせについては、自己判断が最も危険です。少しでも不安があれば、お薬手帳を持参して医師や薬剤師に確認しましょう。

③ 服用後の車の運転は避ける

これは非常に重要な注意点です。睡眠改善薬を服用すると、翌朝以降も眠気や注意力の低下、集中力の散漫、判断力の鈍化といった症状が残る(持ち越し効果)ことがあります。自分では「もう大丈夫」と思っていても、脳の機能はまだ完全には回復していない可能性があります。

この状態で自動車の運転や、危険を伴う機械の操作、高所での作業などを行うと、重大な事故を引き起こす原因となり、極めて危険です。添付文書にも「服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください」と明確に記載されています。これは努力目標ではなく、絶対的な禁止事項です。服用した日はもちろん、翌日も眠気やだるさが残っているうちは、絶対に運転などをしないでください。

④ 長期間の連続使用はしない

睡眠改善薬は、あくまで「一時的な不眠」に対する頓服(とんぷく)的な使用を前提とした薬です。漫然と毎日服用し続けることは、様々なリスクを伴います。

- 薬物耐性の形成: 連用しているうちに体が薬に慣れてしまい、同じ量では効果が出にくくなることがあります。

- 精神的依存: 「この薬がないと眠れない」という思い込みが強くなり、薬を手放せなくなる心理的な依存状態に陥る可能性があります。

- 根本原因の見逃し: 長引く不眠の背景には、うつ病や睡眠時無呼吸症候群といった、治療が必要な病気が隠れている場合があります。市販薬でごまかし続けることで、これらの病気の発見や治療が遅れてしまう危険性があります。

目安として、2〜3回服用しても症状が全く改善しない場合や、1週間以上不眠が続く場合は、市販薬での対応の限界です。服用を中止し、速やかに医療機関(心療内কা、精神科、睡眠外来など)を受診してください。

⑤ 用法・用量を守る

「早く効かせたい」「もっとぐっすり眠りたい」という気持ちから、指定された量より多く服用したくなるかもしれませんが、これは絶対にやめてください。量を増やしても効果が強まるわけではなく、副作用のリスクが急激に高まるだけです。

- 必ず1回1錠(または指定された量)を守る。

- 1日1回、就寝前に服用する。

- 不眠だからといって、昼間など就寝時以外に服用しない。

これらのルールは、薬の効果を安全に得るために設定されています。添付文書を熟読し、そこに書かれている用法・用量を厳守することが、自分自身の健康を守る上で最も大切なことです。

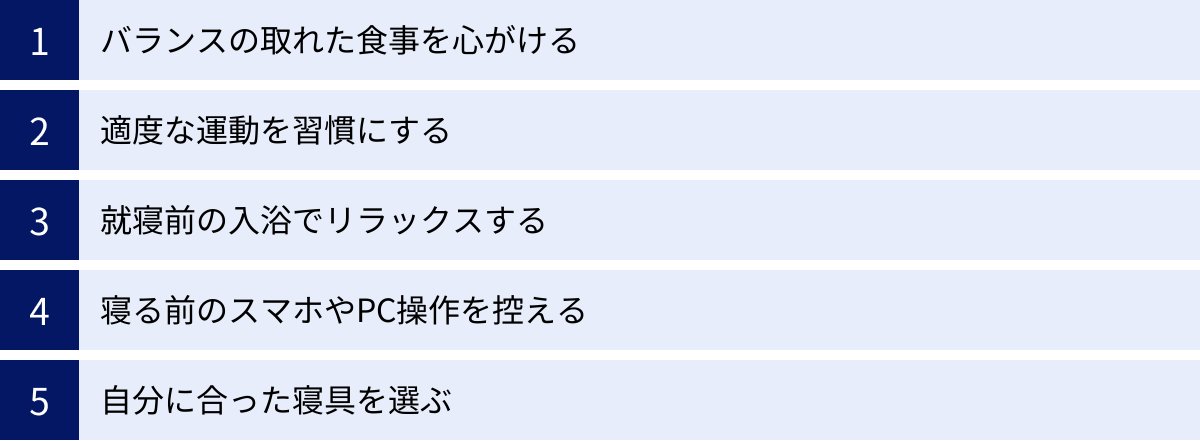

薬に頼らない!睡眠の質を高める5つの生活習慣

睡眠改善薬は一時的な不眠に対して有効な場合がありますが、それはあくまで対症療法に過ぎません。健やかで持続的な良い睡眠を手に入れるためには、薬に頼るだけでなく、日々の生活習慣を見直し、睡眠の質そのものを高めていくアプローチが不可欠です。

ここでは、今日から始められる、睡眠の質を向上させるための5つの具体的な生活習慣をご紹介します。

① バランスの取れた食事を心がける

食べ物は私たちの体を作るだけでなく、睡眠にも深く関わっています。特定の栄養素を意識的に摂取することで、質の高い睡眠をサポートできます。

- トリプトファンを摂取する: トリプトファンは、精神を安定させる神経伝達物質「セロトニン」や、睡眠を促すホルモン「メラトニン」の原料となる必須アミノ酸です。牛乳・チーズなどの乳製品、豆腐・納豆などの大豆製品、バナナ、ナッツ類に多く含まれています。特に、朝食でトリプトファンを摂ると、日中にセロトニンが生成され、夜にメラトニンへと変わりやすくなります。

- グリシンを意識する: グリシンは、体の深部体温を下げ、深いノンレム睡眠の時間を増やす効果が報告されているアミノ酸です。エビ、ホタテ、イカ、カジキマグロなどの魚介類に豊富です。

- GABA(ギャバ)を補う: GABAは、脳の興奮を鎮める働きを持つアミノ酸で、リラックス効果が期待できます。トマト、かぼちゃ、発芽玄米、キムチなどの発酵食品に含まれています。

- 就寝前のカフェインとアルコールは避ける: コーヒーや紅茶、緑茶に含まれるカフェインには強い覚醒作用があり、その効果は3〜4時間続きます。就寝前の摂取は寝つきを悪くする最大の原因です。また、アルコールは寝つきを良くするように感じられますが、実際には睡眠の後半部分で眠りを浅くし、中途覚醒を増やすため、睡眠の質を大きく低下させます。

② 適度な運動を習慣にする

日中の適度な運動は、夜の快眠につながる最も効果的な方法の一つです。

- 運動の効果: 運動によって生じる心地よい疲労感は、スムーズな入眠を促します。また、日中に体温(深部体温)を上げておくことで、夜にかけて体温が下がる際の落差が大きくなり、これが強い眠気を誘います。さらに、ストレス解消効果も期待できます。

- おすすめの運動: ウォーキング、軽いジョギング、サイクリング、水泳などの有酸素運動が特におすすめです。激しい運動である必要はなく、少し汗ばむ程度で十分です。

- 最適なタイミング: 運動は就寝の3時間前までに終えるのが理想です。寝る直前に激しい運動をすると、交感神経が活発になり、逆に目が冴えてしまうので注意しましょう。寝る前は、軽いストレッチやヨガで心身をリラックスさせるのが効果的です。

③ 就寝前の入浴でリラックスする

入浴は、単に体の汚れを落とすだけでなく、睡眠の質を高めるための重要なスイッチとなります。

- 入浴のメカニズム: 人は、体の深部体温が低下する過程で眠気を感じます。入浴によって一時的に深部体温を上げることで、その後の体温低下がスムーズになり、自然な眠りに入りやすくなります。また、温かいお湯は副交感神経を優位にし、心身をリラックスさせる効果があります。

- 効果的な入浴法: 就寝の90分〜2時間前に、38〜40℃程度のぬるめのお湯に15〜20分ほどゆっくり浸かるのがベストです。42℃以上の熱いお湯は交感神経を刺激してしまい逆効果になるので避けましょう。

④ 寝る前のスマホやPC操作を控える

現代人にとって最も難しい習慣の一つかもしれませんが、その効果は絶大です。

- ブルーライトの影響: スマートフォンやパソコン、テレビの画面から発せられるブルーライトは、太陽光に似た強いエネルギーを持っています。夜にこの光を浴びると、脳は「まだ昼間だ」と錯覚し、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を抑制してしまいます。

- 情報による脳の覚醒: SNSの通知やニュース、動画コンテンツなどは、次から次へと脳に情報を送り込み、興奮状態や緊張状態を作り出します。これでは心身がリラックスできず、寝つきが悪くなります。

- 対策: 就寝の最低でも1時間前には、すべてのデジタルデバイスの電源をオフにすることを習慣にしましょう。寝室にはスマホを持ち込まない「デジタル・デトックス」を実践するのも非常に有効です。代わりに、穏やかな音楽を聴いたり、読書をしたりして過ごすのがおすすめです。

⑤ 自分に合った寝具を選ぶ

一日の約3分の1を過ごす寝室の環境、特に寝具は、睡眠の質を直接左右する重要な要素です。

- マットレス・敷布団: 体圧を適切に分散し、立っている時と同じ自然なS字カーブの背骨を維持できるものを選びましょう。柔らかすぎて腰が沈み込むものや、硬すぎて肩や腰に圧力が集中するものは、睡眠中の体の負担となり、眠りを妨げます。

- 枕: 首のカーブにフィットし、気道を圧迫しない高さのものが理想です。高すぎても低すぎても首や肩に負担がかかります。

- 寝室の環境: 温度(夏は25〜26℃、冬は22〜23℃)、湿度(通年で50〜60%)を快適なレベルに保ちましょう。光を遮る遮光カーテンや、騒音を防ぐ耳栓なども、眠りを妨げる外部刺激を減らすのに役立ちます。

これらの生活習慣は、一つだけを完璧に行うよりも、複数を組み合わせて無理なく継続することが大切です。薬に頼る前に、まずは自分の生活を見直し、できることから始めてみることが、根本的な睡眠改善への第一歩となります。

睡眠改善薬に関するよくある質問

睡眠改善薬について、多くの方が抱く疑問や不安にお答えします。正しい知識を持つことで、より安心して薬と付き合うことができます。

睡眠改善薬に依存性はありますか?

A. 医療用の睡眠導入剤(睡眠薬)に比べると、身体的な依存(薬がないと体が不調になる)や耐性(薬が効きにくくなる)は形成されにくいとされています。しかし、「この薬がないと眠れない」と思い込んでしまい、薬を手放せなくなる「精神的依存(心理的依存)」に陥る可能性は十分にあります。依存を避けるためにも、睡眠改善薬はあくまで一時的な使用に留め、長期にわたる連用は絶対に避けるべきです。

毎日服用しても大丈夫ですか?

A. いいえ、毎日服用することは推奨されません。睡眠改善薬は、突発的なストレスや環境の変化などによる「一時的な不眠」に対して、頓服的に(必要な時だけ)使用する薬です。もし不眠が毎日続くようであれば、それは市販薬で対処できる範囲を超えている可能性が高いです。漫然と毎日服用を続けるのではなく、症状が改善しない場合は根本的な原因を探るために医療機関を受診してください。

服用してからどのくらいで効果が出ますか?

A. 一般的には、服用後30分から1時間程度で眠気を感じ始めます。効果のピークは服用後1〜3時間ほどで現れ、その後徐々に作用は弱まっていきます。ただし、これはあくまで目安であり、効果の現れ方や持続時間には個人差があります。また、カプセルタイプや液体タイプは、錠剤に比べて吸収が速く、より早く効果が現れる傾向があります。

服用するタイミングはいつが最適ですか?

A. 就寝したい時間の約30分〜1時間前に服用するのが最も効果的です。服用後は、スマートフォンなどを見ずに速やかに布団に入り、リラックスした状態で自然な眠気が訪れるのを待つのが理想的です。食事の直後に服用すると、胃の内容物によって薬の吸収が遅れ、効果発現が遅れることがあるため、少し時間を空けてから服用すると良いでしょう。

薬が効かない場合はどうすればいいですか?

A. まず、用法・用量を正しく守れているかを確認してください。それでも2〜3回服用しても全く効果が感じられない場合、その薬があなたの体質に合っていないか、あるいはあなたの不眠の症状が市販薬で対応できるレベルではないと考えられます。「効かないから」といって自己判断で服用量を増やすのは非常に危険ですので、絶対にやめてください。使用を中止し、薬剤師に相談して他の製品を検討するか、根本的な原因を探るために医師の診察を受けることを強く推奨します。

風邪薬など他の薬と併用できますか?

A. 原則として、他の薬との併用は避けるべきです。特に、総合感冒薬(風邪薬)、鼻炎薬、アレルギーの薬、乗り物酔い止めなどには、睡眠改善薬と同じ抗ヒスタミン成分が含まれていることが非常に多いです。これらを併用すると、成分が過剰摂取となり、予期せぬ強い眠気やめまい、ふらつき、意識障害などの重篤な副作用を引き起こす危険性があります。現在、何らかの薬を服用している場合は、睡眠改善薬を購入する前に必ず医師または薬剤師に相談してください。

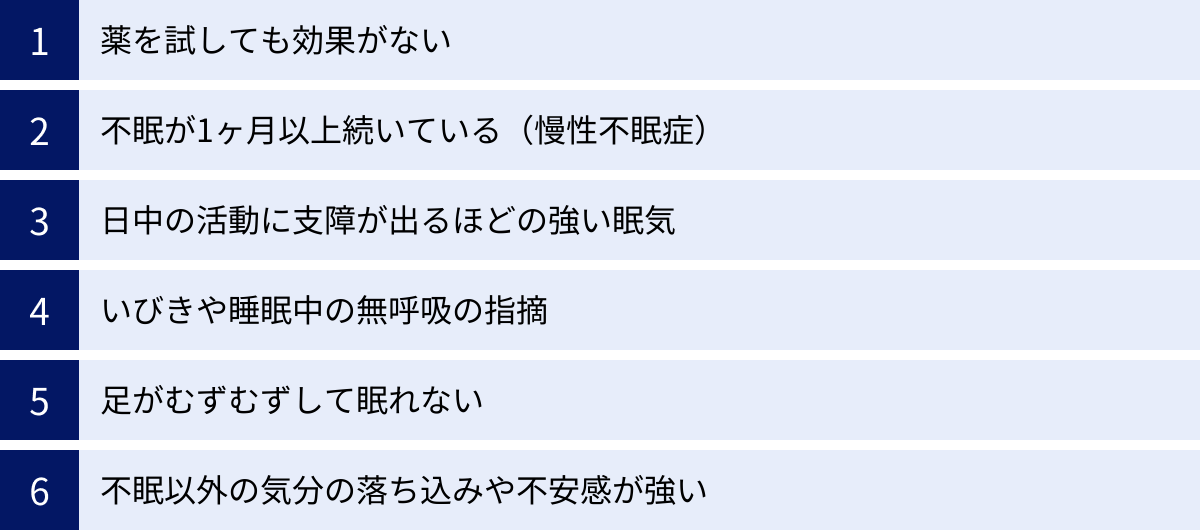

症状が改善しない場合は医療機関へ相談を

この記事では、市販の睡眠改善薬について、その効果や副作用、選び方、そして薬に頼らない生活習慣まで幅広く解説してきました。睡眠改善薬は、一時的な不眠に悩む際のセルフケアとして、非常に便利な選択肢の一つです。

しかし、その役割には明確な限界があることを、最後に改めて強調しておきたいと思います。

もし、あなたが以下のいずれかに当てはまるなら、それはセルフケアで対応できる範囲を超えているサインかもしれません。

- 睡眠改善薬を2〜3回試しても、寝つきの悪さや眠りの浅さが全く改善しない。

- 不眠の症状が週に何度も起こり、それが1ヶ月以上続いている(慢性不眠症)。

- 日中の活動に支障が出るほどの強い眠気や倦怠感、集中力の低下がある。

- いびきがひどいと指摘されたり、睡眠中に呼吸が止まったりすることがある(睡眠時無呼吸症候群の疑い)。

- 寝る前に足がむずむずしたり、ほてったりして眠れない(レストレスレッグス症候群の疑い)。

- 不眠だけでなく、気分の落ち込みや意欲の低下、不安感が強い(うつ病や不安障害の可能性)。

これらの症状がある場合、その背景には治療を必要とする医学的な問題が隠れている可能性があります。市販薬で症状を一時的にごまかし続けることは、根本的な原因の発見を遅らせ、結果的に回復までの時間を長引かせてしまうことになりかねません。

そのような場合は、勇気を出して専門の医療機関に相談することをおすすめします。睡眠に関する悩みは、心療内科、精神科、あるいは「睡眠外来」「睡眠クリニック」といった専門の看板を掲げる医療機関で相談できます。どこに行けばよいか分からない場合は、まずはかかりつけの内科医に相談してみるのも良いでしょう。

医療機関では、専門家があなたの話をじっくりと聞き、不眠の原因を正確に診断してくれます。そして、あなたに合った最適な治療法を提案してくれます。治療法は、医師の管理下で適切に処方される睡眠導入剤(睡眠薬)だけではありません。睡眠に関する正しい知識や生活習慣を指導する「睡眠衛生教育」や、不眠につながる考え方や行動の癖を修正していく「認知行動療法(CBT-I)」など、薬を使わない治療法も積極的に行われています。

睡眠改善薬は、あくまで健やかな眠りを取り戻すための一時的な「橋渡し」です。その橋を渡っても目的地に着かないのであれば、専門のガイドである医師の助けを借りるのが最も確実で安全な道です。自分の睡眠の問題と真摯に向き合い、必要であれば専門家の力を借りることが、心身ともに健康な毎日を取り戻すための最も賢明な一歩となるでしょう。