「夜、布団に入ってもなかなか寝付けない」「何度も目が覚めてしまい、朝スッキリしない」「日中のストレスや不安が頭から離れず、リラックスできない」

現代社会において、このような睡眠に関する悩みを抱える方は少なくありません。質の高い睡眠は、心と体の健康を維持するために不可欠です。そこで注目したいのが、自然の恵みである「アロマ」の力です。

植物から抽出された豊かな香りは、古くから心身を癒やすために用いられてきました。特に、快眠をサポートするアロマは、科学的にもその効果が期待されており、リラックスした状態で自然な眠りへと誘う手助けとなります。

この記事では、なぜアロマが快眠につながるのか、その基本的な仕組みから、あなたの悩みに合わせたアロマの選び方、効果を最大限に引き出す使い方まで、網羅的に解説します。さらに、快眠のためにおすすめのアロマオイル15種類を厳選してご紹介。それぞれの香りの特徴や効果を知ることで、あなたにぴったりの一本がきっと見つかるはずです。

アロマを生活に取り入れることは、単に「眠るための手段」ではありません。それは、一日の終わりに自分自身を慈しみ、心と体をリセットするための豊かな時間、いわば「入眠儀式」を創り出すことです。

この記事を参考に、あなただけの快眠アロマを見つけ、穏やかで心地よい眠りを手に入れてみませんか。

目次

そもそもアロマが快眠につながる仕組み

なぜ、植物の香りを嗅ぐだけで、心身がリラックスし、穏やかな眠りへと誘われるのでしょうか。その背景には、人間の脳と自律神経に働きかける、香りの持つ力が深く関わっています。アロマが快眠に効果的とされる主な仕組みは、「自律神経のバランス調整」と「心と体のリラックス効果」の二つに大別できます。

自律神経のバランスを整える

私たちの体は、意識せずとも呼吸や心拍、体温、消化などをコントロールしている「自律神経」によって調整されています。自律神経には、日中の活動や緊張状態ではたらく「交感神経」と、夜間の休息やリラックス状態ではたらく「副交感神経」の二種類があります。

- 交感神経: 「アクセル」の役割。心拍数を上げ、血管を収縮させ、心と体を興奮・緊張モードにします。仕事や運動、ストレスを感じているときに活発になります。

- 副交感神経: 「ブレーキ」の役割。心拍数を落ち着かせ、血管を拡張させ、心と体をリラックス・休息モードにします。食事中や睡眠中に活発になります。

健康な状態では、この二つの神経がシーソーのようにバランスを取りながら切り替わっています。しかし、過度なストレス、不規則な生活、長時間のスマートフォン使用などにより、夜になっても交感神経が優位な状態が続くと、心身が興奮したままとなり、「寝付けない」「眠りが浅い」といった不眠の症状を引き起こすのです。

ここで重要な役割を果たすのが「香り」です。香りの分子は、鼻の奥にある嗅上皮(きゅうじょうひ)という粘膜に付着し、電気信号に変換されます。この信号は、他の五感(視覚、聴覚、味覚、触覚)とは異なり、思考や理性を司る「大脳新皮質」を経由せず、感情や本能を司る「大脳辺縁系」と、自律神経やホルモン分泌をコントロールする「視床下部」に直接、瞬時に伝わります。

ラベンダーやカモミール、サンダルウッドといった鎮静作用のあるアロマの香りは、このルートを通じて視床下部に働きかけ、興奮した交感神経の活動を鎮め、副交感神経を優位に切り替える手助けをします。これにより、心拍数が落ち着き、血圧が下がり、筋肉の緊張がほぐれ、心身が自然と休息モードに入っていくのです。つまり、アロマは、香りの力で自律神経のスイッチを強制的に「おやすみモード」に切り替えてくれる、強力なサポーターと言えるでしょう。

心と体をリラックスさせる

アロマが快眠に導くもう一つの大きな理由は、その心理的なリラックス効果です。香りは、記憶と密接に結びついていることが知られています。特定の香りを嗅ぐと、それに関連した過去の記憶や感情が鮮明に蘇る現象を「プルースト効果」と呼びますが、これは香りの情報が記憶を司る「海馬」に近い大脳辺縁系に直接届くために起こります。

この仕組みを応用し、心地よいと感じる好きな香りを「眠る前の香り」として習慣化する(入眠儀式)ことで、「この香りを嗅ぐ=リラックスして眠る時間」というポジティブな条件付けを脳にインプットできます。 これを繰り返すことで、布団に入ってアロマの香りを嗅ぐだけで、自然と心と体がリラックスし、スムーズな入眠を促すことができるのです。

また、アロマテラピー(芳香療法)という言葉があるように、香りは古くから世界中で心身の治療や癒やしに用いられてきました。植物が持つ芳香成分には、不安を和らげる「抗不安作用」、気分を落ち着かせる「鎮静作用」、幸福感をもたらす「多幸感作用」などが期待できるものが数多く存在します。

例えば、ネロリやベルガモットの香りは、ストレスによって乱れがちな神経伝達物質「セロトニン」の分泌を促すとも言われています。セロトニンは「幸せホルモン」とも呼ばれ、精神の安定に寄与するだけでなく、夜になると睡眠ホルモンである「メラトニン」の原料にもなります。つまり、日中にアロマでリラックスし、セロトニンの分泌を整えておくことが、夜の質の高い睡眠にも繋がるのです。

このように、アロマは自律神経という身体的なシステムに直接働きかけると同時に、記憶や感情といった心理的な側面からもアプローチすることで、私たちを深く穏やかな眠りの世界へと導いてくれるのです。

快眠のためのアロマの選び方

いざアロマを試そうと思っても、その種類の多さにどれを選べば良いか迷ってしまうかもしれません。快眠のためのアロマ選びには、いくつかのポイントがあります。「香りの種類」「睡眠の悩み」「製品のタイプ」、そして最も大切な「あなたの直感」を基準に、最適なアロマを見つけていきましょう。

香りの種類で選ぶ

アロマの香りは、その原料となる植物によって大きく4つの系統に分類できます。それぞれの系統が持つ特徴を知ることで、好みの香りを見つけやすくなります。

| 香りの系統 | 特徴 | 代表的な精油 |

|---|---|---|

| フローラル系 | 花から抽出される、甘く華やかで優しい香り。心を落ち着かせ、不安を和らげる効果が期待できるものが多い。 | ラベンダー、カモミール・ローマン、ネロリ、ゼラニウム、イランイラン |

| 柑橘(シトラス)系 | 果物の皮から抽出される、爽やかでフレッシュな香り。リフレッシュ効果や気分を高揚させる効果が期待できる。 | ベルガモット、スイートオレンジ、レモン、グレープフルーツ |

| 樹木(ウッド)系 | 樹木の幹や枝、葉から抽出される、落ち着いた深みのある香り。森林浴のようなリラックス効果で、心を安定させる。 | サンダルウッド、シダーウッド、サイプレス、フランキンセンス |

| ハーブ系 | 植物の葉や花から抽出される、清涼感のあるスッキリとした香り。心身のバランスを整え、リフレッシュさせる効果が期待できる。 | スイートマジョラム、クラリセージ、ユーカリ、ペパーミント |

フローラル系

花の香りは、多くの人にとって心地よく感じられる代表的な香りです。特にラベンダーやカモミール・ローマンは鎮静作用に優れ、高ぶった神経を鎮めて穏やかな眠りを誘います。ネロリやゼラニウム、イランイランは、不安やストレスを和らげ、幸福感をもたらす効果が期待でき、情緒が不安定で眠れない夜におすすめです。優雅で甘い香りに包まれて、心からのリラックスを求める方に最適です。

柑橘(シトラス)系

柑橘系の香りは、そのフレッシュさからリフレッシュ効果が高いことで知られています。気分を明るく前向きにし、落ち込んだ心をリフトアップさせてくれます。特にベルガモットは、気分を高揚させる作用と鎮静作用の両方を併せ持つ珍しい精油で、ストレスによる不眠に効果的です。スイートオレンジは、子どもから大人まで好まれやすい、甘く親しみやすい香りで、心配事を忘れさせてくれます。ただし、ベルガモットやレモンなど一部の柑橘系精油には「光毒性」があり、肌につけた状態で紫外線に当たるとシミや炎症の原因になることがあるため、マッサージなどに使用した際は注意が必要です。

樹木(ウッド)系

まるで森の中を散策しているかのような、深く落ち着いた香りが特徴です。呼吸を深くし、心をどっしりと安定させてくれる効果が期待できます。 サンダルウッド(白檀)やフランキンセンスは、古くから瞑想や宗教儀式で使われてきた香りで、思考をクリアにし、心の静けさを取り戻したいときに役立ちます。シダーウッドは、地に足がついたような安心感を与え、眠りを深くするのを助けてくれます。考え事をして頭が休まらない夜にぴったりの系統です。

ハーブ系

清涼感があり、スッキリとした香りが特徴です。心身のバランスを整える作用を持つものが多く、モヤモヤした気持ちをリセットしたいときに適しています。スイートマジョラムは、副交感神経を優位にする働きが強く、心身の緊張を温かくほぐしてくれます。クラリセージは、鎮静作用と多幸感作用があり、ストレスやホルモンバランスの乱れによる不眠に役立ちます。ユーカリやペパーミントは、呼吸を楽にしてくれる効果がありますが、覚醒作用も持つため、快眠目的で使う場合はごく少量に留めるか、他のリラックス系オイルとブレンドするのがおすすめです。

睡眠の悩みで選ぶ

あなたの睡眠の悩みに合わせて、特に効果が期待できるアロマを選ぶのも良い方法です。

なかなか寝付けないとき

布団に入っても目が冴えてしまい、1時間以上眠れない「入眠困難」タイプの方には、鎮静作用が強く、速やかに心身をリラックスモードに切り替えてくれるアロマがおすすめです。

- おすすめのアロマ: ラベンダー、カモミール・ローマン、スイートマジョラム、サンダルウッド

夜中に何度も目が覚めるとき

眠りが浅く、物音や少しの刺激で目が覚めてしまう「中途覚醒」タイプの方には、眠りを深くし、精神的な安定感をもたらしてくれるアロマが良いでしょう。

- おすすめのアロマ: シダーウッド、フランキンセンス、ベチバー、スイートマジョラム

ストレスや不安で眠れないとき

日中の悩みや将来への不安が頭をよぎり、心がざわついて眠れないタイプの方には、抗不安作用があり、心を優しく包み込んで幸福感を与えてくれるアロマが効果的です。

- おすすめのアロマ: ベルガモット、ネロリ、ゼラニウム、イランイラン、クラリセージ

アロマ製品のタイプで選ぶ

アロマを楽しむための製品には様々なタイプがあります。ライフスタイルや好みに合わせて選びましょう。

| 製品タイプ | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| エッセンシャルオイル(精油) | 植物から抽出した100%天然の芳香成分。 | 香りが豊かでパワフル。芳香浴、マッサージ、入浴など多用途に使える。 | 原液を直接肌につけられない。使用には知識が必要な場合も。 |

| ブレンドオイル | 複数の精油をテーマに合わせて配合したもの。 | 専門家がブレンドしており、相乗効果が期待できる。選ぶ手間が省ける。 | 単体の精油の香りや効能を試したい場合には不向き。 |

| アロマスプレー・ピローミスト | 精油を精製水やエタノールで希釈したスプレー。 | 手軽に使える。寝具や空間に直接吹きかけるだけ。 | 香りの持続時間が短い。アルコールに弱い人は注意が必要。 |

| アロマキャンドル | 精油を配合したロウソク。 | 炎のゆらぎ(1/fゆらぎ)によるリラックス効果も得られる。空間演出に優れる。 | 火の取り扱いに注意が必要。就寝中は使えない。 |

| アロマディフューザー | 香りを効率的に空間へ拡散させる機器。 | 広範囲に香りを届けられる。タイマー機能など便利なものが多い。 | 機器の購入費用がかかる。定期的な手入れが必要。 |

エッセンシャルオイル(精油)

アロマテラピーの基本となるアイテムです。ディフューザーで香らせたり、キャリアオイルで希釈してマッサージに使ったりと、幅広い用途で使えるのが魅力です。本格的にアロマを楽しみたい、自分好みにブレンドしたいという方におすすめです。

ブレンドオイル

「おやすみブレンド」「リラックスブレンド」など、目的に合わせて複数の精油が予めブレンドされています。「たくさんの種類から選ぶのが難しい」「手軽に効果的な香りを試したい」という初心者の方に最適です。

アロマスプレー・ピローミスト

枕やシーツにシュッと一吹きするだけで、手軽に香りを楽しめます。旅行先や出張先にも持っていきやすく便利です。手間をかけずに、すぐにアロマを取り入れたい方におすすめです。

アロマキャンドル

香りと共に、炎の柔らかな光とゆらぎが深いリラックス感をもたらします。就寝前の読書タイムなど、癒やしの空間を演出したいときにぴったりです。ただし、火事の危険があるため、就寝時には必ず火を消してください。

アロマディフューザー

超音波式やネブライザー式など様々なタイプがあり、香りを効率的に部屋中に広げることができます。タイマー機能付きのものを選べば、消し忘れの心配もなく、眠りにつくまで心地よい香りを楽しめます。

直感的に「好き」と感じる香りで選ぶ

ここまで様々な選び方を紹介してきましたが、最終的に最も重要なのは、あなたがその香りを「心地よい」「好き」と感じるかどうかです。 どんなに一般的に快眠効果が高いとされる香りでも、あなた自身が不快に感じてしまっては、リラックスどころかストレスの原因になりかねません。

脳は正直です。「好き」と感じる香りは、そのときのあなたの心身が必要としている香りである可能性が高いのです。アロマ専門店などで実際に香りを試したり、気になる精油の少量お試しセットを購入したりして、ぜひあなたの直感を信じて選んでみてください。その日の体調や気分によっても心地よいと感じる香りは変わるため、いくつか種類を持っておくと、より豊かにアロマライフを楽しめるでしょう。

快眠におすすめのアロマオイル15選

ここでは、数あるアロマオイル(エッセンシャルオイル・精油)の中から、特に快眠に効果が期待できると人気の15種類を厳選してご紹介します。それぞれの香りの特徴や働きを知り、あなたにぴったりの一本を見つけるための参考にしてください。

① ラベンダー

「アロマの王様」とも呼ばれるラベンダーは、アロマテラピー初心者から上級者まで幅広く愛される万能オイルです。酢酸リナリルという成分を豊富に含み、優れた鎮静作用とリラックス効果で、高ぶった神経を鎮め、穏やかな眠りへと誘います。 不安や緊張、ストレスを感じる夜に特におすすめです。フローラル系の優しい香りは、他の多くのオイルと相性が良く、ブレンドのベースとしても活躍します。

② ベルガモット

紅茶のアールグレイの香り付けにも使われる、上品で爽やかな柑橘系の香り。気分を高揚させる作用と、心を落ち着かせる鎮静作用の両方を併せ持つユニークな精油です。ストレスや不安からくる気分の落ち込みを和らげ、明るく穏やかな気持ちにさせてくれます。 光毒性があるため、肌に使用した後は紫外線に当たらないよう注意が必要です(FCF(フロクマリンフリー)表記のあるものは光毒性の心配がありません)。

③ スイートオレンジ

太陽の光をたっぷり浴びたオレンジの皮から採れる、甘くフルーティーな香り。子どもから大人まで、誰もが親しみやすい香りで、心を明るくポジティブにし、心配事や緊張をほぐしてくれます。 落ち込んだ気分をリフレッシュさせ、安心感に包まれて眠りたい夜に最適です。

④ カモミール・ローマン

リンゴのような甘くフルーティーな香りが特徴の、フローラル系の精油です。古代エジプトやローマで古くから薬草として用いられてきました。中枢神経に働きかける高い鎮静作用があり、「眠りのための精油」と称されるほど、深いリラックス効果をもたらします。 特に精神的なストレスや興奮が原因で眠れないときに力を発揮します。

⑤ サンダルウッド(白檀)

日本では「白檀(びゃくだん)」として知られ、お香や扇子などにも使われる、深く落ち着いたウッディーな香り。心を静め、瞑想状態のような深いリラックス感をもたらす効果があります。 思考がぐるぐると巡って頭が休まらない夜や、心のざわつきを鎮めたいときに最適です。呼吸を深くしてくれるため、ヨガや瞑想のお供にも。

⑥ ネロリ

ビターオレンジの花から抽出される、甘さの中にほのかな苦みを含む、気品あふれるフローラル系の香り。「天然の精神安定剤」とも呼ばれ、強い不安感やショック、パニックを和らげ、幸福感をもたらす効果が期待できます。 ストレスによる動悸や不眠に悩む方におすすめです。希少で高価な精油ですが、その香りは格別な癒やしを与えてくれます。

⑦ ゼラニウム

バラに似た甘く華やかなフローラル系の香りですが、ミントのような爽やかさも感じられます。自律神経やホルモンバランスの乱れを整える働きがあるとされ、特に女性特有の気分の浮き沈みやイライラに効果的です。心のバランスを取り戻し、安定した気持ちで眠りにつきたいときに役立ちます。

⑧ イランイラン

「花の中の花」という意味を持つ、濃厚でエキゾチックな甘い香り。神経系の緊張をほぐし、怒りや不安、恐怖といった感情を和らげる効果があります。 また、幸福感をもたらす作用も期待でき、官能的な気分を高める香りとしても知られています。香りが非常に強いため、使用する際は1滴から試すなど、少量から始めるのがおすすめです。

⑨ シダーウッド

森林の中にいるような、ドライで温かみのあるウッディーな香り。心を安定させ、地に足のついたような安心感を与えてくれます。 呼吸器系にも働きかけ、呼吸を深く穏やかにするのを助けます。不安や混乱から心を解放し、どっしりと落ち着いた深い眠りを得たいときに適しています。

⑩ フランキンセンス

イエス・キリスト誕生の際に捧げられたことでも知られる、古くから神聖な香りとして扱われてきた樹脂の香り。スパイシーでウッディーな奥深い香りは、呼吸を深くし、心を穏やかに鎮める効果があります。 過去のトラウマや心のわだかまりを解放し、平和な気持ちで眠りにつく手助けをしてくれます。

⑪ スイートマジョラム

温かみのあるスパイシーなハーブの香り。副交感神経を優位にする作用が非常に強いとされ、心身の緊張を効果的にほぐしてくれます。 体を温める働きも期待できるため、冷えが原因で寝付けないときにもおすすめです。考えすぎや孤独感を感じる夜に、温かく寄り添ってくれるような香りです。

⑫ クラリセージ

甘くスパイシーなハーブ系の香り。幸福感をもたらす「スクラレオール」という成分を含み、深いリラックス効果と多幸感を与えてくれます。 神経の緊張を和らげ、ストレスやパニックを鎮める働きがあります。ホルモン様作用があるため、妊娠中や授乳中の使用は避ける必要があります。

⑬ サイプレス

ヒノキに似た、爽やかで清々しいウッディーな香り。森林浴をしているようなリフレッシュ感をもたらします。心の滞りを流し、変化に対する不安や怒りを鎮めてくれる効果が期待できます。 気分の切り替えをしたいときや、モヤモヤした感情をリセットして眠りたい夜におすすめです。

⑭ ユーカリ

クリアで染み透るような、シャープなハーブの香り。鼻や喉の不調を和らげ、呼吸を楽にしてくれることで知られています。 風邪や花粉症で鼻が詰まって寝苦しいときに役立ちます。リフレッシュ効果や集中力を高める作用もあるため、快眠目的の場合はごく少量にするか、ラベンダーなどのリラックス系オイルとブレンドすると良いでしょう。

⑮ ペパーミント

清涼感あふれる爽快なミントの香り。頭をスッキリさせ、気分をリフレッシュさせる効果があります。頭痛や乗り物酔いを和らげる働きも。強い覚醒作用があるため、快眠目的で単独で使うのは不向きですが、ごく少量を他のリラックス系オイルに加えると、こもりすぎた気分をスッキリさせ、心地よい眠りに繋がる場合があります。

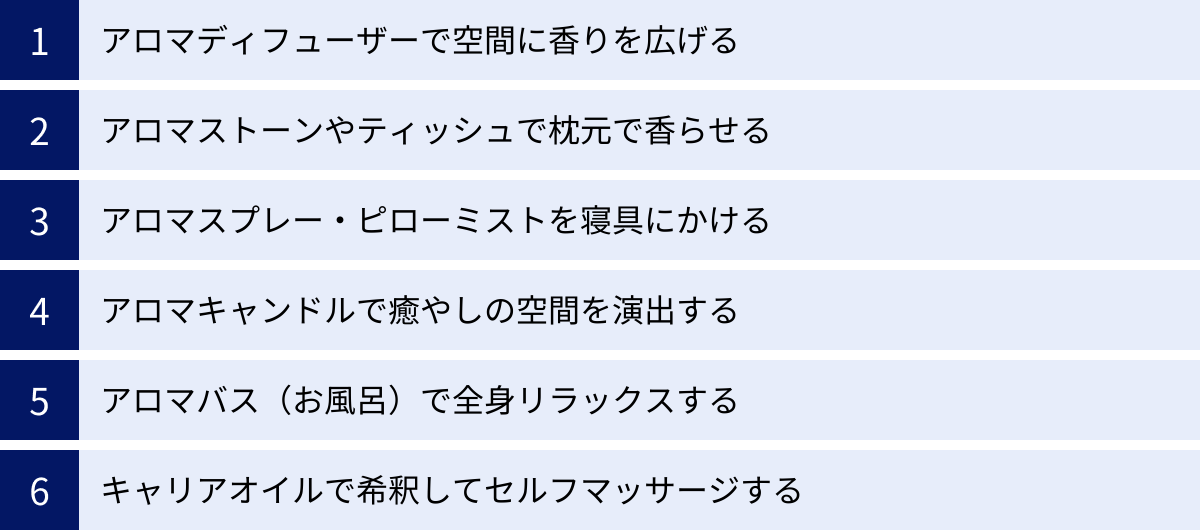

アロマの快眠効果を高める使い方

お気に入りのアロマを見つけたら、次はその香りを効果的に生活に取り入れる方法を知りましょう。アロマの楽しみ方は一つではありません。その日の気分やライフスタイルに合わせて、様々な使い方を試してみることで、快眠効果をさらに高めることができます。

アロマディフューザーで空間に香りを広げる

寝室全体を心地よい香りで満たしたい場合に最も効果的な方法です。アロマディフューザーにはいくつか種類があります。

- 超音波式: 水とエッセンシャルオイルをタンクに入れ、超音波でミストを発生させて香りを拡散します。加湿効果も得られるのが特徴です。手入れを怠るとカビや雑菌が繁殖する可能性があるため、定期的な清掃が必要です。

- ネブライザー式: 水を使わず、エッセンシャルオイルの原液を微粒子にして直接噴霧します。香りがパワフルで、最も強く拡散できます。オイルの消費は早めです。

- 加熱式(アロマランプ): 電球の熱でオイルを温めて香りを気化させます。穏やかに香りが広がります。

快眠のためには、30分〜2時間程度で自動的に電源が切れるタイマー機能付きのディフューザーがおすすめです。就寝中にずっと香らせておくと、かえって刺激になる場合があるため、眠りにつくまでの時間をサポートしてもらうのが良いでしょう。

アロマストーンやティッシュで枕元で香らせる

最も手軽で安全な方法の一つです。火も電気も使わないため、就寝中も安心して使えます。

- アロマストーン: 素焼きの石や石膏でできたストーンに、エッセンシャルオイルを数滴垂らすだけ。オイルがゆっくりと気化し、枕元などパーソナルな空間を優しく香らせます。

- ティッシュ・コットン: アロマストーンがない場合でも、ティッシュペーパーやコットンにオイルを1〜2滴垂らし、枕元に置くだけで十分に香りを楽しめます。旅行先や出張先でも簡単に実践できるのが魅力です。

香りの拡散範囲は狭いですが、自分だけが感じるほのかな香りが、深いリラックスへと導いてくれます。

アロマスプレー・ピローミストを寝具にかける

市販のアロマスプレーやピローミストを使うか、自分で手作りすることもできます。枕やシーツ、パジャマなどにシュッと一吹きするだけで、お気に入りの香りに包まれて眠りにつけます。

寝返りをうつたびにふわりと香りが立ち上り、心地よい眠りをサポートします。 ただし、布製品に使う際は、シミにならないか目立たない場所で試してから使用しましょう。アルコールが含まれている製品が多いため、肌が弱い方は注意が必要です。

アロマキャンドルで癒やしの空間を演出する

アロマキャンドルは、香りの効果に加えて、炎の持つ特別な癒やし効果も得られるアイテムです。キャンドルの炎の不規則なゆらぎは「1/f(エフぶんのいち)ゆらぎ」と呼ばれ、心拍や小川のせせらぎなどと同じリズムで、人をリラックスさせる効果があると言われています。

就寝前の30分〜1時間、部屋の照明を落としてキャンドルを灯し、読書やストレッチをするなど、特別なリラックスタイムを演出するのに最適です。ただし、火の取り扱いには最大限の注意が必要です。 燃えやすいものの近くでは使わず、その場を離れるときや就寝時には必ず火を消してください。

アロマバス(お風呂)で全身リラックスする

一日の疲れを癒やすバスタイムは、アロマを取り入れる絶好の機会です。湯気とともに立ち上る香りを吸い込むことで、呼吸器から全身に芳香成分を取り入れることができます。また、皮膚からも精油の成分が吸収され、血行促進とリラックス効果が高まります。

注意点として、エッセンシャルオイルは水に溶けないため、原液を直接湯船に垂らすのはやめましょう。 肌に直接付着して刺激になることがあります。必ずキャリアオイル(大さじ1杯程度)や天然塩(大さじ2〜3杯程度)、無香料のバスミルクなどに5滴以下の精油をよく混ぜてから湯船に溶かしてください。 ぬるめのお湯(38〜40℃)にゆっくり浸かることで、副交感神経が優位になり、スムーズな入眠につながります。

キャリアオイルで希釈してセルフマッサージする

肌に直接触れるマッサージは、深いリラックス効果と安心感をもたらします。エッセンシャルオイルを植物油(キャリアオイル)で希釈してアロママッサージオイルを作り、セルフマッサージをしてみましょう。

ホホバオイルやスイートアーモンドオイルなどのキャリアオイル10mlに対し、エッセンシャルオイルを1〜2滴(濃度1%程度)混ぜるのが目安です。首筋や肩、こめかみ、足の裏などを優しくマッサージすることで、筋肉の緊張がほぐれ、心も穏やかになります。特に足裏のマッサージは、全身の血行を促進し、心地よい眠りを誘います。

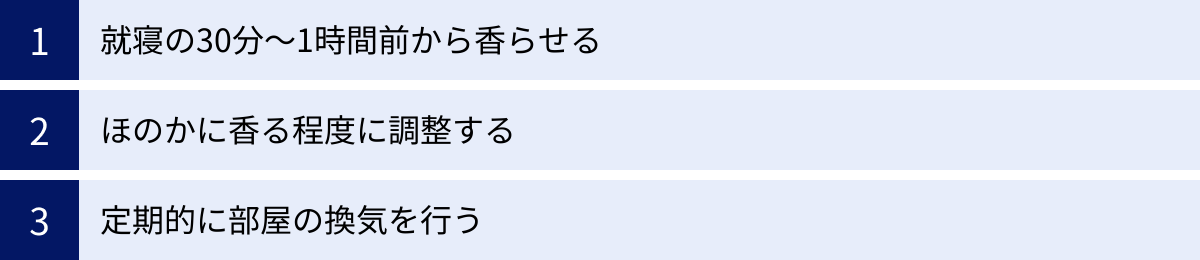

快眠アロマの効果を最大限に引き出すコツ

せっかくアロマを使うなら、その効果を最大限に引き出したいものです。使い方に加えて、少しの工夫でアロマの快眠効果は格段にアップします。ここでは、知っておきたい3つのコツをご紹介します。

就寝の30分~1時間前から香らせる

快眠のためのアロマは、布団に入る直前に香らせるよりも、就寝の30分から1時間ほど前から寝室に香りを広げておくのが効果的です。 これは、寝室の空間そのものを「リラックスできる安全な場所」として準備しておくためです。

ドアを開けて寝室に入った瞬間に、ふわりと心地よい香りに包まれると、脳は「これから眠る時間だ」と認識し、自然と心身がリラックスモードへと切り替わっていきます。これは「パブロフの犬」で知られる条件反射の応用で、「アロマの香り=睡眠」という心地よい入眠儀式(スリープセレモニー)を習慣化することにつながります。

ディフューザーを使う場合はタイマーをセットし、ベッドに入る頃には部屋全体が優しく香るように調整しましょう。この準備の時間が、一日の終わりを告げ、オンからオフへとスイッチを切り替えるための大切なプロセスとなります。

ほのかに香る程度に調整する

「効果を高めたいから」と、エッセンシャルオイルをたくさん使ったり、強く香らせすぎたりするのは逆効果です。強すぎる香りは、リラックスを司る副交感神経ではなく、活動を司る交感神経を刺激してしまい、かえって目が冴えてしまうことがあります。

特に嗅覚は、五感の中でも順応しやすい(慣れやすい)感覚です。最初は強く感じても、次第にその香りに鼻が慣れてしまい、効果が感じにくくなる「嗅覚疲労」という現象も起こります。

快眠アロマの理想は、「香っているかいないか、わからないくらい」の、ほのかな香りです。意識して嗅ごうとすれば香りがわかる、というくらいの微香が、最も心地よく、リラックス効果が高いとされています。ディフューザーであればオイルの滴数を少なめに(3〜5滴程度から)、アロマストーンなら1〜2滴に留めるなど、常に「少し物足りないかな?」と感じるくらいの量から始めることをおすすめします。

定期的に部屋の換気を行う

心地よい香りも、ずっと同じ空間に漂い続けていると、空気がよどみ、新鮮さが失われてしまいます。また、前述の「嗅覚疲労」を防ぐためにも、定期的な換気は非常に重要です。

アロマを香らせる前には、一度窓を開けて部屋の空気を入れ替えましょう。 新鮮な空気を取り入れてから香りを広げることで、アロマの繊細な香りをよりクリアに感じ取ることができます。

また、朝起きたときにも窓を開け、夜の間にこもった香りを外に出し、太陽の光と共に新しい空気を取り込むことを習慣にしましょう。これにより、嗅覚がリセットされ、その日の夜にまた新鮮な気持ちでアロマの効果を実感できるようになります。香りのオンとオフを意識的に作ることで、アロマとの付き合い方がより上手になり、快眠効果も持続しやすくなるのです。

快眠のためのおすすめ人気アロマグッズ

ここでは、初心者でも手軽に始めやすく、品質にも定評のある人気ブランドのアロマグッズをいくつかご紹介します。これらの製品は、快眠というテーマに特化して開発されているものが多く、アロマ選びの第一歩として最適です。

※商品の情報(名称、特徴など)は、各ブランドの公式サイトを参照し、正確な記述を心がけています。

無印良品

シンプルで質の良い生活雑貨が揃う無印良品は、アロマ関連の製品も充実しており、多くのファンに支持されています。

エッセンシャルオイル おやすみブレンド

- 特徴: ベルガモット、スウィートオレンジ、サイプレス、ホーウッドなどをブレンドした、落ち着きのある香りが特徴です。柑橘の爽やかさとウッドの深みが絶妙に調和し、ゆったりとリラックスしたいおやすみ前の時間に適しています。10mlと30mlのサイズ展開があり、試しやすいのも魅力です。

- 使い方: アロマディフューザーやアロマストーンに垂らして、寝室の空間に香りを広げるのがおすすめです。

- 参照:株式会社良品計画 公式サイト

インテリアフレグランスオイル

- 特徴: エッセンシャルオイル(精油)ではなく、香料などを配合した室内用の芳香油です。ガラスボトルにラタンスティックを挿して使用します。「ウッディ」や「グリーン」など、様々な香りのラインナップがあり、穏やかで心地よい香りが長く続くのが魅力です。インテリアとしても楽しめるデザイン性の高さも人気の理由です。

- 使い方: 玄関やリビング、寝室などに置くことで、空間全体を常にほのかな香りで満たすことができます。

- 参照:株式会社良品計画 公式サイト

生活の木

ハーブとアロマテラピーの専門店として、1976年から続く老舗ブランド。品質の高いエッセンシャルオイルや関連グッズを幅広く取り扱っています。

ネムリラ ブレンドエッセンシャルオイル

- 特徴: 「やすらかな眠りをテーマに、ラベンダーやクラリセージなどをブレンド」した、まさに快眠のためのブレンドオイルです。穏やかで落ち着いたフローラルハーブの香りが、一日の緊張をほぐし、心地よい眠りの環境を整えます。 「ラベンダー」「シトラス」「カモミール」など、香りの好みに合わせて複数の種類から選べます。

- 使い方: 就寝前のリラックスタイムに、ディフューザーで香らせるのが一般的です。ピローミストを手作りする際の香り付けにも適しています。

- 参照:株式会社生活の木 公式サイト

ポータブルアロマディフューザー ハニカム

- 特徴: 水や熱を使わず、送風で香りを拡散させるファン式のポータブルディフューザーです。USB充電式でコードレスなので、寝室の枕元はもちろん、オフィスや旅行先など、どこにでも手軽に持ち運べます。内蔵のオイルパッドにエッセンシャルオイルを垂らすだけで使える手軽さが魅力です。

- 使い方: 自分の周りだけを香らせたいパーソナルな空間での使用に最適です。

- 参照:株式会社生活の木 公式サイト

@aroma(アットアロマ)

香りの専門家が在籍し、商業施設やホテルの空間デザインも手掛けるアロマブランド。洗練された香りとデザイン性の高い製品が特徴です。

スリープシープ ピローミスト

- 特徴: 眠りのための香りにこだわった「sleep sheep」シリーズのピローミストです。ラベンダーやカモミール、マジョラムなどをブレンドした「ディープブレス」や、ヒノキやシダーウッドをブレンドした「クールダウン」など、複数の香りから選べます。 天然エッセンシャルオイルのみで作られており、優しく自然な香りが特徴です。

- 使い方: 就寝前に枕やシーツなどの寝具に2〜3回スプレーするだけで、香りに包まれて眠りにつけます。

- 参照:アットアロマ株式会社 公式サイト

パーソナルディフューザー スクエアー

- 特徴: エッセンシャルオイルのボトルを直接ディフューザーにセットして使う、革新的なピエゾ式ディフューザーです。水を入れたり、オイルを垂らしたりする手間が一切不要で、非常に手軽に本格的なアロマを楽しめます。静音設計で、枕元に置いても作動音が気になりにくいのも嬉しいポイントです。

- 使い方: 2時間で自動的に電源が切れるため、おやすみ前の使用に最適です。@aromaの10mlボトル専用設計です。

- 参照:アットアロマ株式会社 公式サイト

アロマを使用するときの注意点

自然の恵みであるアロマは、正しく使えば心強い味方になりますが、植物の力が凝縮されているからこそ、いくつかの注意点があります。安全にアロマテラピーを楽しむために、以下のポイントを必ず守りましょう。

エッセンシャルオイルの原液を直接肌につけない

エッセンシャルオイル(精油)は、植物の芳香成分を高濃度に抽出したものです。非常に刺激が強いため、原液のまま直接肌に塗布することは絶対に避けてください。 皮膚のかぶれや炎症、アレルギー反応(感作)を引き起こす原因となります。

マッサージなどで肌に使用する場合は、必ずホホバオイルやスイートアーモンドオイルといった「キャリアオイル」で希釈してから使います。希釈濃度の目安は、以下の通りです。

- 顔への使用: 0.5%~1%(キャリアオイル10mlに対し、精油1滴)

- 体への使用: 1%~2%(キャリアオイル10mlに対し、精油2~4滴)

初めて使う精油の場合は、さらに低い濃度から試し、パッチテスト(腕の内側などで試すこと)を行うとより安全です。

火の取り扱いに注意する

アロマキャンドルや、キャンドルの熱でオイルを温めるアロマポット(アロマウォーマー)を使用する際は、火の取り扱いに細心の注意を払いましょう。

- 燃えやすいものの近く(カーテン、紙類、スプレー缶など)では絶対に使用しない。

- 安定した平らな場所に置く。

- 子どもやペットの手の届かない場所で使用・保管する。

- その場を離れるときや、就寝時には必ず火を消す。

エッセンシャルオイル自体も引火性があるため、火気の近くでの保管や使用は避けてください。安全に楽しむことが、リラックスへの第一歩です。

高品質な100%天然の精油を選ぶ

市場には、安価な「アロマオイル」や「フレグランスオイル」も多く出回っていますが、これらは合成香料や他の油で希釈されている場合が多く、アロマテラピーで期待される心身への効果は得られません。

快眠やリラックスを目的とする場合は、必ず「精油」または「エッセンシャルオイル」と明記された、100%天然の製品を選びましょう。 品質の高い精油は、ラベルに以下の情報が記載されていることが多いです。

- 品名: 例)ラベンダー

- 学名: 例)Lavandula angustifolia

- 抽出部位: 例)花・葉

- 抽出方法: 例)水蒸気蒸留法

- 原産国: 例)フランス

信頼できるアロマテラピー専門店で購入することをおすすめします。成分分析表が添付されているブランドは、品質管理が徹底されている証であり、より安心して使用できます。

子どもやペットがいる環境での使用について

子どもやペットがいるご家庭では、アロマの使用に特に配慮が必要です。

- 子ども: 3歳未満の乳幼児へのマッサージなど、精油を肌に塗布することは避け、芳香浴(香りを嗅ぐこと)のみに留めましょう。 使用する精油の量も、大人の半分以下のごく少量から始めてください。また、子どもは香りに敏感なため、嫌がるそぶりを見せたらすぐに使用を中止し、換気を行いましょう。

- ペット(特に猫): 猫は、精油の成分を分解・代謝するための酵素(グルクロン酸転移酵素)を体内で十分に作ることができません。 そのため、精油成分が体内に蓄積し、中毒症状(嘔吐、けいれん、肝機能障害など)を引き起こす危険性が非常に高いとされています。猫がいる空間でのアロマディフューザーの使用は、原則として避けるべきです。 犬も人間よりはるかに嗅覚が鋭いため、使用は慎重に行い、いつでも部屋から出られるようにドアを開けておくなどの配慮が必要です。ペットがいる環境でアロマを使用したい場合は、必ず獣医師に相談してください。

妊娠中や持病がある場合は事前に確認する

特定の健康状態にある方は、精油の使用に注意が必要です。

- 妊娠中: 妊娠初期は、アロマの使用は全般的に避けるのが安全です。安定期に入ってからも、ホルモンバランスに影響を与えたり、通経作用(月経を促す作用)があったりする精油(例:クラリセージ、ジャスミン、ローズマリー・カンファーなど)の使用は避けるべきです。使用したい場合は、必ず産婦人科医やアロマテラピーの専門家に相談してください。

- 持病がある場合: 高血圧、てんかん、腎臓疾患、喘息などの持病がある方は、症状を悪化させる可能性のある精油があります。使用前にかかりつけの医師や専門家に相談することが不可欠です。

安全に関する正しい知識を持つことが、アロマを長く楽しむための鍵となります。

アロマと合わせて試したい快眠のための生活習慣

アロマは快眠の強力なサポーターですが、その効果を最大限に活かすためには、土台となる生活習慣を整えることも非常に重要です。アロマテラピーと並行して、以下のような習慣を取り入れることで、睡眠の質はさらに向上します。

就寝前にスマートフォンやPCの画面を見ない

スマートフォンやPC、テレビなどの画面から発せられる「ブルーライト」は、睡眠を促すホルモン「メラトニン」の分泌を抑制する働きがあります。 就寝前に強い光を浴びることで、脳が「まだ昼間だ」と錯覚し、覚醒状態になってしまうのです。

理想は、就寝の1〜2時間前にはデジタルデバイスの使用をやめ、部屋の照明を暖色系の間接照明などに切り替えて、脳と体をリラックスさせることです。スマホの代わりに、ゆったりとした音楽を聴いたり、本を読んだり、アロマを焚きながらストレッチをしたりする時間に充ててみましょう。

カフェインやアルコールの摂取を控える

- カフェイン: コーヒーや緑茶、紅茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには、強い覚醒作用があります。その効果は個人差がありますが、一般的に摂取後30分〜1時間でピークに達し、4〜6時間程度持続すると言われています。質の高い睡眠のためには、遅くとも就寝の4時間前、できれば午後3時以降のカフェイン摂取は避けるのが賢明です。

- アルコール: 「寝酒」としてお酒を飲む習慣がある方もいるかもしれませんが、これは快眠にとっては逆効果です。アルコールは一時的に寝つきを良くするものの、睡眠の後半部分で眠りを浅くし、夜中に目が覚める原因(中途覚醒)となります。 また、利尿作用があるため、トイレが近くなることも睡眠を妨げます。

軽いストレッチで心身をほぐす

日中のデスクワークやストレスで凝り固まった筋肉を、就寝前に軽いストレッチでほぐしてあげましょう。筋肉の緊張が和らぐと血行が良くなり、心身がリラックスして副交感神経が優位になります。

深い呼吸を意識しながら、首や肩、背中、股関節などをゆっくりと伸ばすのがポイントです。激しい運動はかえって体を興奮させてしまうため、あくまで「心地よい」と感じる範囲で行いましょう。アロマの香る空間でストレッチを行えば、相乗効果でより深いリラックス感が得られます。

朝日を浴びて体内時計をリセットする

質の高い夜の睡眠は、実は朝の過ごし方から始まっています。朝、太陽の光を浴びることで、私たちの脳内にある体内時計がリセットされます。

朝日を浴びると、精神を安定させるホルモン「セロトニン」の分泌が活発になります。このセロトニンは、夜になると睡眠ホルモン「メラトニン」に変化します。つまり、朝しっかりと光を浴びてセロトニンを分泌させておくことが、約14〜16時間後に自然な眠気を誘い、質の高い睡眠につながるのです。毎朝決まった時間に起き、カーテンを開けて5〜15分ほど朝日を浴びる習慣をつけましょう。

自分に合った寝具を見直す

毎日6〜8時間もの時間を過ごす寝具は、睡眠の質に直接影響します。枕の高さが合っていなかったり、マットレスが柔らかすぎたり硬すぎたりすると、体に負担がかかり、熟睡を妨げる原因になります。

- 枕: 横になったときに、首の骨(頸椎)が自然なS字カーブを保てる高さのものを選びましょう。

- マットレス: 寝返りが打ちやすく、体圧が均等に分散されるものが理想です。

- 掛け布団: 季節に合った、軽くて保温性・吸湿性の良いものを選びましょう。

もし朝起きたときに首や肩、腰に痛みを感じる場合は、寝具が合っていないサインかもしれません。一度、専門店などで相談してみるのも良いでしょう。

まとめ

質の高い睡眠は、日々の活力を生み出し、心と体の健康を維持するための基盤です。この記事では、穏やかで心地よい眠りへと誘う「快眠アロマ」について、その仕組みから選び方、効果的な使い方、注意点まで、幅広く掘り下げてきました。

最後に、重要なポイントを振り返りましょう。

- アロマが快眠につながる仕組み: 香りは脳に直接働きかけ、興奮した交感神経を鎮め、リラックスを司る副交感神経を優位に切り替えることで、自律神経のバランスを整えます。また、「香り=睡眠」という入眠儀式を作ることで、心理的なリラックス効果ももたらします。

- アロマの選び方: 「フローラル」「柑橘」「樹木」「ハーブ」といった香りの系統や、「寝付けない」「途中で起きる」といった睡眠の悩みに合わせて選ぶのがおすすめです。しかし、最も大切なのは、あなた自身が「好き」と直感で感じる香りを選ぶことです。

- 効果的な使い方: ディフューザーで空間に香らせる、アロマストーンで枕元に置く、アロマスプレーを寝具にかける、アロマバスで全身リラックスするなど、様々な方法があります。就寝の30分〜1時間前から、ほのかに香る程度に調整するのが効果を高めるコツです。

- 安全のための注意点: 精油の原液を肌につけない、火の取り扱いに注意する、高品質な100%天然の精油を選ぶといった基本ルールを守ることが重要です。特に、子どもやペット、妊娠中の方がいる環境では、使用に細心の注意を払いましょう。

アロマを生活に取り入れることは、単に眠りの問題を解決するだけでなく、一日の終わりに自分自身をいたわり、心と体をリセットする豊かな時間をもたらしてくれます。それは、忙しい毎日を送る私たちにとって、非常に価値のある習慣となるはずです。

まずは気になる香りの中から一本、あなたのお気に入りを見つけることから始めてみませんか。心地よい香りに包まれる穏やかな夜が、あなたの明日をより輝かせてくれることを願っています。