「最近、寝つきが悪い」「夜中に何度も目が覚めてしまう」といった一時的な不眠の悩みは、多くの方が経験するものです。ストレスや生活リズムの乱れ、心配事などが原因で眠れない夜が続くと、日中のパフォーマンスにも影響が出てしまい、心身ともに辛い状態に陥ります。

そんな時、頼りになるのが薬局やドラッグストアで購入できる市販の睡眠改善薬です。病院で処方される睡眠薬(睡眠導入剤)とは異なり、比較的マイルドな作用で一時的な不眠症状を緩和することを目的としています。

しかし、いざ薬局に行ってみると、様々な種類の睡眠改善薬が並んでおり、「どれを選べばいいのか分からない」と迷ってしまう方も少なくありません。有効成分や薬のタイプ、価格も製品によって様々です。

この記事では、市販の睡眠改善薬について、その特徴や医療用の睡眠薬との違い、自分に合った製品の選び方を徹底的に解説します。さらに、代表的な15製品を比較し、それぞれの特徴を分かりやすく紹介します。正しい使い方や副作用、注意点、そして薬に頼らずに睡眠の質を高めるための生活習慣についても詳しく説明しますので、一時的な不眠に悩む方はぜひ参考にしてください。

この記事を読めば、市販の睡眠改善薬に関する正しい知識が身につき、ご自身の症状やライフスタイルに合った最適な一品を見つけられるようになります。

目次

【比較表】市販の睡眠導入剤おすすめランキング15選

ここでは、薬局やドラッグストアで購入できる代表的な市販の睡眠改善薬15製品をピックアップし、その特徴を比較します。有効成分、剤形、価格の目安などを一覧表にまとめました。各製品の詳細については、表の下で詳しく解説します。

| 製品名 | 有効成分 | 剤形 | 特徴 | 内容量・価格目安(税込) |

|---|---|---|---|---|

| ① ドリエル | ジフェンヒドラミン塩酸塩 | 錠剤 | 睡眠改善薬の代表的ブランド。全国の薬局で入手しやすい。 | 12錠 / 2,090円 |

| ② ナイトール | ジフェンヒドラミン塩酸塩 | 錠剤 | ドリエルと同成分。1回1錠で服用しやすい。 | 12錠 / 1,518円 |

| ③ ネオデイ | ジフェンヒドラミン塩酸塩 | 錠剤 | 大正製薬の睡眠改善薬。多忙な現代人の一時的な不眠に。 | 12錠 / 1,408円 |

| ④ リポスミン | ジフェンヒドラミン塩酸塩 | 錠剤 | ドリエルのジェネリック的な位置づけで、コスパに優れる。 | 12錠 / 658円 |

| ⑤ スリーピン | ジフェンヒドラミン塩酸塩 | カプセル | ソフトカプセルタイプで飲みやすい。ラベンダーアロマ配合。 | 6カプセル / 1,100円 |

| ⑥ アンミナイト | ジフェンヒドラミン塩酸塩 | 液体 | 液体タイプで吸収が早いとされる。ミント風味で飲みやすい。 | 30mL / 880円 |

| ⑦ ドリーミオ | ジフェンヒドラミン塩酸塩 | 錠剤 | 小粒の錠剤で服用しやすい。比較的新しい製品。 | 6錠 / 1,100円 |

| ⑧ グ・スリーP | ジフェンヒドラミン塩酸塩 | カプセル | ソフトカプセルタイプ。1回1カプセルで分かりやすい。 | 6カプセル / 1,078円 |

| ⑨ カローミン | ジフェンヒドラミン塩酸塩 | 錠剤 | 1回1錠タイプ。コストパフォーマンスも考慮されている。 | 12錠 / 1,078円 |

| ⑩ アロパノール内服液 | 生薬(抑肝散加陳皮半夏) | 液体 | 不安・イライラ・緊張を鎮める漢方。体力中等度な方向け。 | 30mL×3本 / 1,045円 |

| ⑪ ウット | ブロモバレリル尿素など | 錠剤 | 複数の鎮静成分を配合。精神的な興奮や緊張を緩和。 | 12錠 / 1,100円 |

| ⑫ レスタミンコーワ糖衣錠 | ジフェンヒドラミン塩酸塩 | 錠剤 | 本来はアレルギー用薬だが、睡眠改善目的での使用も可能。 | 120錠 / 1,430円 |

| ⑬ 抑肝散加陳皮半夏エキス錠 | 生薬(抑肝散加陳皮半夏) | 錠剤 | イライラや高ぶりを鎮める漢方。体力中等度の方向け。 | 240錠 / 4,730円 |

| ⑭ 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 | 生薬(柴胡加竜骨牡蛎湯) | 顆粒 | ストレスによる不眠や動悸に。体力中等度以上の方向け。 | 24包 / 2,640円 |

| ⑮ スヤットミンA | ジフェンヒドラミン塩酸塩 | 錠剤 | 1回1錠タイプで服用しやすい。カイゲンファーマの製品。 | 12錠 / 990円 |

※価格は2024年6月時点のメーカー希望小売価格や公式オンラインストアの販売価格を参考に記載しています。実際の販売価格は店舗によって異なります。

① ドリエル

ドリエルは、エスエス製薬が販売する睡眠改善薬のリーディングブランドです。テレビCMなどでもおなじみで、市販の睡眠改善薬といえばまずドリエルを思い浮かべる方も多いでしょう。全国のほとんどの薬局・ドラッグストアで取り扱いがあり、入手しやすいのが大きなメリットです。

有効成分は「ジフェンヒドラミン塩酸塩」。これは、くしゃみや鼻水、かゆみなどを引き起こすヒスタミンの働きを抑える「抗ヒスタミン成分」の一種です。風邪薬やアレルギーの薬を飲むと眠くなることがありますが、ドリエルはその「眠くなる」という副作用を主作用として応用した医薬品です。脳内のヒスタミンの働きをブロックすることで、自然に近い眠りを誘います。

1回2錠(ジフェンヒドラミン塩酸塩として50mg)を、寝つきが悪いときや眠りが浅いときに、就寝前に水またはぬるま湯で服用します。「一時的な不眠」に悩む幅広い方におすすめできる、スタンダードな選択肢と言えます。

(参照:エスエス製薬株式会社 公式サイト)

② ナイトール

ナイトールは、奥田製薬が販売する睡眠改善薬です。ドリエルと同じく、有効成分として「ジフェンヒドラミン塩酸塩」を配合しています。

大きな特徴は、1回1錠で済む点です。ナイトール1錠にはジフェンヒドラミン塩酸塩が50mg配合されており、これはドリエル2錠分と同量です。錠剤をたくさん飲むのが苦手な方や、手軽さを重視する方にとっては使いやすいでしょう。

効能・効果はドリエルと同様に「一時的な不眠の次の症状の緩和:寝つきが悪い、眠りが浅い」です。ストレスや心配事、不規則な生活などで一時的に寝つけない夜に頼りになる製品です。奥田製薬は耳なり・めまいの治療薬「奥田脳神経薬」で知られるメーカーであり、その知見が活かされているとも考えられます。

(参照:奥田製薬株式会社 公式サイト)

③ ネオデイ

ネオデイは、「パブロン」や「リポビタンD」で有名な大正製薬が製造・販売する睡眠改善薬です。有効成分は「ジフェンヒドラミン塩酸塩」で、1回2錠(50mg)を服用します。

「多忙な現代人の一時的な不眠に」というコンセプトを掲げており、仕事のプレッシャーや人間関係のストレス、生活リズムの乱れなど、現代社会に特有の要因で眠れなくなってしまった人をターゲットとしています。

作用機序はドリエルや他のジフェンヒドラミン塩酸塩製剤と同様で、脳の覚醒に関わるヒスタミンの働きを抑えることで、睡眠を促します。大手製薬会社の製品という安心感を求める方や、普段から大正製薬の製品を愛用している方にとって、選びやすい選択肢の一つです。

(参照:大正製薬株式会社 公式サイト)

④ リポスミン

リポスミンは、皇漢堂製薬が販売する睡眠改善薬です。有効成分は「ジフェンヒドラミン塩酸塩」で、1回2錠(50mg)を服用します。

リポスミンの最大の特徴は、コストパフォーマンスの高さにあります。ドリエルなど先発品と同じ有効成分・同じ分量でありながら、価格が比較的安価に設定されています。これは、リポスミンが後発医薬品(ジェネリック医薬品)と同様の位置づけにあるためです。

効能・効果や安全性は先発品と変わりません。「一時的な不眠で薬を試してみたいけれど、まずは費用を抑えたい」という方や、継続して使用する可能性がある(ただし連用は不可)場合に、経済的な負担を軽減できる点が大きな魅力です。品質や効果に差はないため、コストを重視するなら第一の選択肢となる製品です。

(参照:皇漢堂製薬株式会社 公式サイト)

⑤ スリーピン

スリーピンは、薬王製薬が販売する睡眠改善薬です。有効成分は「ジフェンヒドラミン塩酸塩」ですが、剤形に特徴があります。

スリーピンは液体成分を閉じ込めたソフトカプセルタイプです。錠剤が苦手な方でもつるんと飲み込みやすいのがメリットです。また、カプセル内には有効成分のほかに、リラックス効果が期待されるラベンダーアロマが配合されており、服用時に心地よい香りが広がります。

1回1カプセル(ジフェンヒドラミン塩酸塩として50mg)の服用で、ナイトールと同様に手軽です。飲みやすさや服用時の快適さを重視する方、アロマの香りでリラックスしたいと考える方に適した製品と言えるでしょう。

(参照:薬王製薬株式会社 公式サイト)

⑥ アンミナイト

アンミナイトは、ゼリア新薬工業が販売する睡眠改善薬です。市販薬としては珍しい液体(ドリンク)タイプであることが最大の特徴です。

有効成分は「ジフェンヒドラミン塩酸塩」で、1本30mLあたり50mgが配合されています。液体であるため、錠剤やカプセルを飲むのが苦手な方でも服用しやすく、一般的に吸収が早いとされています。効果をより早く実感したいと考える場合に選択肢となります。

味はノンカフェインのミント風味で、寝る前でもすっきりと飲むことができます。1回飲みきりのボトルなので計量の必要もなく、手軽です。旅行先や出張先など、環境の変化で眠れない時のために携帯するのも便利でしょう。

(参照:ゼリア新薬工業株式会社 公式サイト)

⑦ ドリーミオ

ドリーミオは、福地製薬が販売する比較的新しい睡眠改善薬です。有効成分は「ジフェンヒドラミン塩酸塩」(2錠中50mg)で、効能・効果は他の同成分の薬と同様です。

製品の特徴として小粒のフィルムコーティング錠であることが挙げられます。直径約7mmと小さく、喉につかえることなくスムーズに服用できるよう工夫されています。錠剤の大きさが気になる方や、高齢の方でも飲みやすい設計です。

パッケージデザインもシンプルで、薬っぽさを感じさせない配慮がされています。基本的な性能は維持しつつ、服用者の視点に立った使いやすさを追求した製品です。

(参照:福地製薬株式会社 公式サイト)

⑧ グ・スリーP

グ・スリーPは、協和薬品工業が販売する睡眠改善薬です。スリーピンと同様に、ソフトカプセルタイプを採用しています。

有効成分は「ジフェンヒドラミン塩酸塩」で、1回1カプセル(50mg)を服用します。カプセルなので薬の味やにおいが気にならず、飲みやすいのが特徴です。

製品名に「P」とありますが、これはおそらく「Pill(ピル)」や「Pharmacy(薬局)」などを意味していると考えられます。1回1カプセルという手軽さと、ソフトカプセルの飲みやすさを両立させたい方におすすめです。

(参照:協和薬品工業株式会社 公式サイト)

⑨ カローミン

カローミンは、大昭製薬が販売する睡眠改善薬です。有効成分は「ジフェンヒドラミン塩酸塩」で、1回1錠(50mg)を服用します。

ナイトールと同様に1回1錠で済む手軽さが特徴で、コストパフォーマンスも比較的良好です。特別な付加価値よりも、基本的な機能と経済性をバランス良く求める方に適しています。

「寝つきが悪い」「眠りが浅い」といった一時的な不眠症状に対して、スタンダードな効果が期待できる製品です。全国の薬局・ドラッグストアで広く取り扱われているわけではありませんが、見かけた際には選択肢の一つとして検討してみる価値があります。

(参照:大昭製薬株式会社 公式サイト)

⑩ アロパノール内服液

ここからは、有効成分がジフェンヒドラミン塩酸塩ではない製品を紹介します。アロパノール内服液は、全薬工業が販売する漢方処方「抑肝散加陳皮半夏(よくかんさんかちんぴはんげ)」を配合した液体タイプの医薬品です。

これは睡眠改善薬に分類されることもありますが、より広くは「精神神経用薬」とされます。怒りやイライラ、興奮などを鎮める効果があり、その結果として寝つきを良くしたり、眠りを深くしたりします。体力中等度で、神経がたかぶり、怒りやすい、イライラなどがある場合の不眠症、神経症などに用いられます。

抗ヒスタミン薬のように直接的な眠気を誘うのではなく、不眠の原因となっている精神的な高ぶりを和らげることで、自然な眠りへと導くのが特徴です。ストレスや不安で頭が冴えて眠れない、というタイプの方に適しています。液体なので飲みやすいのもポイントです。

(参照:全薬工業株式会社 公式サイト)

⑪ ウット

ウットは、伊丹製薬が販売する鎮静剤です。これも厳密には睡眠改善薬とは異なりますが、精神の興奮や神経衰弱などによる頭痛、いらいら、不眠といった症状を緩和する目的で使われます。

有効成分は「ブロモバレリル尿素」「アリルイソプロピルアセチル尿素」「ジフェンヒドラミン塩酸塩」の3種類を配合しているのが最大の特徴です。ブロモバレリル尿素とアリルイソプロピルアセチル尿素は、脳の興奮を鎮める作用を持つ成分です。そこに睡眠改善薬の主成分であるジフェンヒドラミン塩酸塩も加わることで、精神的な緊張や不安を和らげつつ、眠りを誘うという相乗効果が期待できます。

考え事が頭から離れず眠れない、強いストレスで気持ちが落ち着かない、といった場合に適しています。ただし、複数の鎮静成分を含むため、副作用や依存性にはより一層の注意が必要です。漫然とした使用は絶対に避けるべき製品です。

(参照:伊丹製薬株式会社 公式サイト)

⑫ レスタミンコーワ糖衣錠

レスタミンコーワ糖衣錠は、興和株式会社が販売する医薬品です。本来の効能・効果は「じんましん、湿疹・かぶれによるかゆみ、鼻炎」であり、アレルギー用の薬(抗ヒスタミン薬)です。

有効成分は「ジフェンヒドラミン塩酸塩」。ドリエルなどと同じ成分であるため、副作用として眠気が現れます。この作用を利用して、一時的な不眠の改善目的に使用されることがあります(適応外使用)。

最大のメリットは、1錠あたりの価格が非常に安いことです。1瓶に120錠など大容量で販売されており、コストを極限まで抑えたい場合に選択肢となり得ます。ただし、本来の目的とは異なる使い方であるため、用法・用量は自己判断せず、必ず薬剤師に相談の上で使用することが重要です。1回あたりの服用量も、アレルギー症状に使う場合と不眠に使う場合で異なる可能性があるため、確認が必要です。

(参照:興和株式会社 公式サイト)

⑬ クラシエ薬品 漢方セラピー 抑肝散加陳皮半夏エキス錠

これは、クラシエ薬品が販売する漢方薬です。⑩のアロパノール内服液と同じく、「抑肝散加陳皮半夏(よくかんさんかちんぴはんげ)」を有効成分とします。

液体タイプではなく錠剤タイプなので、漢方特有の味が苦手な方でも服用しやすいのがメリットです。体力中等度で、神経がたかぶり、怒りやすい、イライラしやすいといった方の不眠症、神経症、歯ぎしり、更年期障害、血の道症などに効果が期待できます。

神経の高ぶりを鎮めることで心と体のバランスを整え、結果として睡眠の質を改善するというアプローチを取ります。抗ヒスタミン薬のような即効性や強制的な眠気ではなく、体質から改善していきたいと考える方に適しています。

(参照:クラシエ薬品株式会社 公式サイト)

⑭ ツムラ 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒

ツムラが販売するこの漢方薬は、「柴胡加竜骨牡蛎湯(さいこかりゅうこつぼれいとう)」という処方です。体力中等度以上で、精神不安があって、動悸、不眠、便秘などを伴う様々な精神神経症状に用いられます。

ストレスで交感神経が過剰に高ぶっている状態を鎮め、心身をリラックスさせることで、不眠や不安感を改善します。特に、ちょっとしたことで驚きやすい、イライラして怒りっぽい、胸がドキドキする、といった症状を伴う不眠に効果的です。

顆粒タイプで、お湯に溶かして服用するのが一般的です。抑肝散加陳皮半夏が「怒り」の感情に働きかけるのに対し、柴胡加竜骨牡蛎湯はより広く「ストレス全般による高ぶり」に対応するイメージです。自分の体質や症状に合わせて選ぶことが重要です。

(参照:株式会社ツムラ 公式サイト)

⑮ スヤットミンA

スヤットミンAは、カイゲンファーマが販売する睡眠改善薬です。有効成分は「ジフェンヒドラミン塩酸塩」で、1回1錠(50mg)を服用します。

ナイトールやカローミンと同様に、1回1錠で手軽に服用できるのが特徴です。効能・効果も他のジフェンヒドラミン塩酸塩製剤と変わりなく、「一時的な不眠」の症状緩和に用いられます。

カイゲンファーマは「改源」などの風邪薬で知られるメーカーであり、その品質には信頼がおけます。パッケージも分かりやすく、薬局で見かけた際に安心して手に取れる製品の一つです。

(参照:カイゲンファーマ株式会社 公式サイト)

市販の睡眠改善薬とは

市販の睡眠改善薬は、薬局やドラッグストアで処方箋なしに購入できる医薬品です。多くの人が抱える「一時的な睡眠の悩み」を手軽に解消するための選択肢として広く利用されています。しかし、その役割や効果、そして医療機関で処方される睡眠薬との違いを正しく理解しておくことが、安全かつ効果的な使用のために不可欠です。

一時的な不眠症状を緩和する薬

市販の睡眠改善薬が対象とするのは、あくまで「一時的な不眠症状」です。

一時的な不眠とは、以下のような原因によって引き起こされる、数日から1週間程度の短期間の不眠を指します。

- 精神的なストレス: 仕事のプレッシャー、試験前の緊張、人間関係の悩み、心配事など。

- 環境の変化: 旅行や出張による時差ボケ、引っ越し、騒音、慣れない寝具など。

- 身体的な要因: 発熱や痛み、かゆみ、咳など、他の病気に伴う不快な症状。

- 生活リズムの乱れ: シフトワーク、夜更かし、休日の寝だめなど。

このような原因がはっきりしている短期間の不眠に対して、市販の睡眠改善薬は効果を発揮します。その主な作用メカニズムは、有効成分である「抗ヒスタミン薬」の副作用を利用したものです。

多くの市販睡眠改善薬に含まれるジフェンヒドラミン塩酸塩は、アレルギー反応を引き起こす物質「ヒスタミン」の働きを抑える薬です。ヒスタミンは、実は脳内において覚醒状態を維持する重要な役割も担っています。この薬を服用すると、脳内のヒスタミン受容体がブロックされ、ヒスタミンが作用できなくなります。その結果、脳の活動が鎮静化し、眠気が引き起こされるのです。

これは、風邪薬や鼻炎の薬を飲んだ後に眠くなる現象と同じ原理です。市販の睡眠改善薬は、この「眠くなる」という副作用を主作用として、寝つきを良くしたり、浅い眠りを改善したりする目的で開発されました。

一方で、漢方薬や生薬を主成分とする製品もあります。これらは、抗ヒスタミン薬のように直接的な眠気を引き起こすのではなく、不眠の原因となっている精神的な高ぶり(イライラ、不安、緊張など)を鎮めることで、心身のバランスを整え、自然な眠りへと導くことを目的としています。ストレスが原因で眠れないタイプの不眠に効果が期待できます。

重要なのは、これらの薬は不眠症という病気そのものを根本的に治療する薬ではないということです。あくまで一時的な症状を緩和するための「対症療法薬」であり、その場しのぎの手段と考えるべきです。

病院で処方される睡眠薬(睡眠導入剤)との違い

市販の睡眠改善薬と、医師の処方箋が必要な医療用の睡眠薬(睡眠導入剤)は、似ているようで全く異なる薬です。その違いを正しく理解することは、薬の乱用や依存を防ぎ、適切な治療機会を逃さないために非常に重要です。

| 比較項目 | 市販の睡眠改善薬 | 医療用の睡眠薬(睡眠導入剤) |

|---|---|---|

| 対象症状 | 一時的な不眠(原因が明らかな短期間の不眠) | 不眠症(慢性的な不眠、1ヶ月以上続く) |

| 主な作用機序 | 抗ヒスタミン作用(脳の覚醒物質ヒスタミンをブロック) | GABA受容体への作用(脳の興奮を抑えるGABAの働きを強める) |

| 効果の強さ | 比較的マイルド | 作用が強力で、様々なタイプがある(超短時間型〜長時間型) |

| 入手方法 | 薬局・ドラッグストア(処方箋不要) | 医療機関で医師の診察・処方箋が必要 |

| 依存性・耐性 | リスクは低いとされるが、精神的依存や耐性の可能性はゼロではない | 種類により異なるが、依存性・耐性のリスクがあるため医師の管理が必須 |

| 目的 | 対症療法(一時的な症状の緩和) | 根本治療(不眠症という病気の治療) |

作用メカニズムの根本的な違い

最大の違いは、脳への働きかけ方(作用機序)です。

前述の通り、市販薬の多くは「抗ヒスタミン作用」で眠気を誘います。これは、脳の覚醒スイッチをオフにするようなイメージです。

一方、医療用の睡眠薬の多く(ベンゾジアゼピン系、非ベンゾジアゼピン系)は、「GABA(ギャバ)受容体」に作用します。GABAは、脳の神経細胞の興奮を抑える働きを持つ神経伝達物質です。医療用の睡眠薬は、このGABAの働きを増強することで、脳全体の活動を強制的に抑制し、眠りを導きます。これは、脳に直接ブレーキをかけるような、より強力な作用と言えます。

対象とする「不眠」の性質の違い

この作用機序の違いから、対象とする不眠のタイプも異なります。

市販薬が対応するのは、原因がはっきりしている「一時的な不眠」です。原因がなくなれば自然に眠れるようになる状態を、一時的にサポートするのが役割です。

対して医療用の睡眠薬は、1ヶ月以上にわたって不眠が続き、日中の活動に支障が出ている「不眠症」という病気の治療に用いられます。不眠症の背景には、うつ病や不安障害、睡眠時無呼吸症候群といった他の病気が隠れていることも少なくありません。医師は、そうした背景も含めて総合的に診断し、患者一人ひとりの症状(入眠障害、中途覚醒、早朝覚醒など)やライフスタイルに合わせて、最適な作用時間の薬を処方します。

依存性や耐性のリスク

医療用の睡眠薬は、効果が強い分、連用による依存(薬がないと眠れないと感じる精神的依存や、薬をやめると離脱症状が出る身体的依存)や、耐性(同じ量では効きにくくなる)のリスクが伴います。そのため、必ず医師の厳密な管理下で使用されなければなりません。

市販の睡眠改善薬は、医療用睡眠薬に比べて依存性・耐性のリスクは低いとされています。しかし、リスクがゼロというわけではありません。「この薬がないと眠れない」という精神的な依存に陥る可能性や、連用することで効果が薄れてくる耐性が生じる可能性は否定できません。だからこそ、市販薬は「一時的な使用に留める」「漫然と連用しない」というルールが極めて重要になるのです。

もし、市販の睡眠改善薬を2〜3回服用しても効果がない、あるいは不眠が1週間以上続くようであれば、それは「一時的な不眠」の範囲を超えている可能性があります。その場合は自己判断で薬を続けるのではなく、速やかに医療機関を受診してください。

自分に合った市販の睡眠改善薬の選び方

数多くの市販睡眠改善薬の中から、自分に最適な一品を見つけるためには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。「有効成分」「薬のタイプ(剤形)」「悩みの症状」「コストパフォーマンス」という4つの視点から、具体的な選び方を解説します。

有効成分で選ぶ

市販の睡眠改善薬は、大きく分けて「ジフェンヒドラミン塩酸塩」を主成分とするものと、「漢方薬・生薬」を主成分とするものの2種類があります。それぞれの特徴を理解し、自分の体質や不眠のタイプに合ったものを選びましょう。

ジフェンヒドラミン塩酸塩

市販の睡眠改善薬の主流となっているのが、このジフェンヒドラミン塩酸塩を有効成分とする製品です。ドリエルやネオデイ、リポスミンなど、この記事で紹介した製品の多くがこのタイプに該当します。

- 特徴と作用メカニズム:

もともとはアレルギー症状(くしゃみ、鼻水、かゆみなど)を抑えるための抗ヒスタミン薬です。脳の覚醒を維持する神経伝達物質「ヒスタミン」の働きを抑える作用があるため、その副作用である「眠気」を主作用として応用しています。服用後、比較的短時間(30分〜1時間程度)で効果が現れ始め、直接的な眠気を誘うことで寝つきをサポートします。 - メリット:

- 効果が分かりやすい: 服用すると眠くなる、という直接的な効果が実感しやすいため、「とにかく今夜眠りたい」という即時的なニーズに応えやすいです。

- 製品数が豊富: 多くのメーカーから販売されており、価格や剤形(錠剤、カプセル、液体)の選択肢が豊富です。

- 入手しやすい: 全国の薬局・ドラッグストアで簡単に見つけることができます。

- デメリット・注意点:

- 翌日への眠気の持ち越し(ハングオーバー): 薬の作用が翌朝まで残ってしまい、眠気やだるさ、頭の重さを感じることがあります。

- 抗コリン作用による副作用: 口の渇き、便秘、排尿困難といった副作用が現れることがあります。特に前立腺肥大症や緑内障のある方は、症状を悪化させる可能性があるため使用できません。

- 耐性: 連用すると体が慣れてしまい、効果が薄れてくることがあります。

- こんな人におすすめ:

- ストレスや環境の変化などで、一時的に寝つきが悪くなっている方

- 即効性を求めている方

- まずはスタンダードな睡眠改善薬を試してみたい方

漢方薬・生薬

漢方薬や生薬を主成分とする製品は、西洋薬とは異なるアプローチで不眠に働きかけます。代表的な処方には「抑肝散加陳皮半夏(よくかんさんかちんぴはんげ)」や「柴胡加竜骨牡蛎湯(さいこかりゅうこつぼれいとう)」などがあります。

- 特徴と作用メカニズム:

直接的な眠気を誘うのではなく、不眠の原因となっている心身の不調を整えることで、自然な眠りを取り戻すことを目指します。例えば、「抑肝散加陳皮半夏」は神経の高ぶりやイライラを鎮める働きがあり、「柴胡加竜骨牡蛎湯」はストレスによる動悸や不安を和らげる働きがあります。不眠そのものを叩くのではなく、その背景にある「イライラ」「不安」「緊張」といった感情にアプローチするのが特徴です。 - メリット:

- 根本的な原因にアプローチできる: ストレスや体質が原因の不眠の場合、その原因を和らげることで改善が期待できます。

- 直接的な眠気が少ない: 抗ヒスタミン薬のような強制的な眠気ではないため、翌日への持ち越しが起こりにくいとされています。

- 不眠以外の随伴症状にも対応できる: イライラや不安感、動悸、歯ぎしりなど、不眠に伴う他の症状も一緒に改善できる可能性があります。

- デメリット・注意点:

- 即効性は期待しにくい: 体質改善を目的とするため、効果を実感するまでに時間がかかる場合があります。

- 体質(証)に合わせる必要がある: 漢方薬は、その人の体力や体質(「証」と呼ばれます)に合ったものを選ばないと、十分な効果が得られないことがあります。パッケージの記載(「体力中等度で〜」など)をよく確認する必要があります。

- 特有の味や香り: 生薬由来のため、味や香りに癖があるものが多く、苦手な方もいます。

- こんな人におすすめ:

- ストレスや不安、イライラが原因で眠れない方

- 抗ヒスタミン薬の副作用(翌日の眠気など)が気になる方

- 即効性よりも、体質から見直して穏やかな改善を望む方

薬のタイプ(剤形)で選ぶ

睡眠改善薬には、主に「錠剤・カプセル」と「液体タイプ」があります。飲みやすさやライフスタイルに合わせて選びましょう。

錠剤・カプセル

最も一般的で、製品数も多いのが錠剤やカプセルタイプです。

- メリット:

- 用量が正確: 1錠、2錠と数えやすく、定められた用量を守りやすいです。

- 携帯に便利: PTPシート(プラスチックとアルミのシート)に入っているものが多く、軽量でかさばらないため、旅行や出張先にも手軽に持っていくことができます。

- 味やにおいが気にならない: フィルムコーティングされている錠剤やカプセルは、薬特有の味やにおいを感じにくく、飲みやすいです。

- 長期保存が可能: 使用期限が比較的長く、常備薬として保管しやすいです。

- デメリット:

- 水が必要: 服用するには水やぬるま湯が必要です。

- 嚥下が苦手な人もいる: 錠剤を飲み込むのが苦手な方にとっては、負担になることがあります。その場合は、ドリーミオのような小粒タイプや、スリーピンのようなソフトカプセルを選ぶと良いでしょう。

液体タイプ

アンミナイトやアロパノール内服液のように、ドリンク形式の製品です。

- メリット:

- 飲みやすい: 錠剤やカプセルが苦手な方でも、そのまま飲むだけで服用できます。

- 吸収が早い(とされる): 一般的に、液体は固形物よりも体への吸収が早いとされており、効果発現が速いことを期待する方に選ばれることがあります。

- 計量不要: 1回分が1本になっているものが多く、計量の手間がありません。

- デメリット:

- 携帯性: 瓶に入っているため、錠剤に比べて重く、かさばります。持ち運びにはあまり向きません。

- 味の好み: フレーバーが付いているものがほとんどですが、味が合わないと感じる可能性もあります。

- 保存性: 開封後はすぐに飲み切る必要があり、長期保存には向きません。

悩みの症状で選ぶ

ご自身の不眠がどのタイプに当てはまるかによっても、薬の選び方は変わってきます。

寝つきが悪い

「ベッドに入ってから2時間以上眠れない」「考え事をしてしまって目が冴える」といった入眠障害タイプの方。

このタイプには、服用後比較的早く効果が現れるジフェンヒドラミン塩酸塩を主成分とする薬が向いています。就寝の30分〜1時間前に服用することで、脳の興奮を鎮め、スムーズな入眠をサポートします。

眠りが浅い・夜中に目が覚める

「眠りが浅く、ちょっとした物音で目が覚める」「夜中に何度も起きてしまい、その後なかなか寝付けない」といった中途覚醒・熟眠障害タイプの方。

この場合も、まずはジフェンヒドラミン塩酸塩の薬を試してみるのが一般的です。睡眠の維持を助ける効果も期待できます。もし、ストレスや疲労が背景にあると感じる場合は、体質から改善を目指す漢方薬も良い選択肢になります。継続的に服用することで、睡眠の質そのものを高めていくアプローチです。

不安やイライラで眠れない

「心配事が頭から離れない」「日中のイライラを引きずってしまい、気持ちが落ち着かず眠れない」といった精神的な要因が強いタイプの方。

このタイプには、鎮静作用のある漢方薬や生薬が特に適しています。「抑肝散加陳皮半夏」や「柴胡加竜骨牡蛎湯」などは、神経の高ぶりを鎮め、リラックスさせることで不眠を改善します。また、「ウット」のように複数の鎮静成分を配合した薬も選択肢になりますが、作用が強めなので使用には注意が必要です。

コストパフォーマンスで選ぶ

市販の睡眠改善薬は、製品によって価格に大きな差があります。特にジフェンヒドラミン塩酸塩を主成分とする薬では、その傾向が顕著です。

例えば、代表的な製品である「ドリエル」に対して、「リポスミン」のような製品は、有効成分も含有量も同じでありながら、価格は半分以下に設定されていることがあります。これは、後者が後発医薬品(ジェネリック)と同じような位置づけで開発・販売されているためです。

効果や安全性に違いはないため、コストを抑えたい場合は、リポスミンのようなコストパフォーマンスに優れた製品を選ぶのが賢明です。ただし、初めて睡眠改善薬を試す方で、どの製品を選べばよいか迷う場合は、知名度が高く情報も多い「ドリエル」のような代表的な製品から試してみるというのも一つの手です。

漢方薬は、一般的に西洋薬よりも価格が高くなる傾向があります。しかし、不眠以外の症状も改善できる可能性を考えれば、一概にコストパフォーマンスが悪いとは言えません。

最も重要なのは、価格だけで選ばないことです。あくまで自分の症状や体質に合った成分やタイプであることを優先し、その上でコストを比較検討することをおすすめします。

市販の睡眠改善薬の正しい使い方と注意点

市販の睡眠改善薬は手軽に入手できますが、医薬品であることに変わりはありません。その効果を最大限に引き出し、安全に使用するためには、正しい使い方を守り、注意点を十分に理解しておく必要があります。誤った使い方は、効果が得られないだけでなく、思わぬ副作用や健康リスクにつながる可能性があります。

服用するベストなタイミング

市販の睡眠改善薬の効果を適切に得るためには、服用するタイミングが非常に重要です。

一般的には、就寝の約30分〜1時間前に服用することが推奨されています。

多くの睡眠改善薬の有効成分であるジフェンヒドラミン塩酸塩は、服用してから効果が現れ始めるまでに30分から1時間程度かかります。そして、血中濃度がピークに達するのは服用後2〜3時間とされています。

したがって、ベッドに入る直前に飲むのではなく、眠りにつきたい時間の少し前に服用しておくのがポイントです。例えば、夜11時に眠りたいのであれば、10時から10時30分頃に服用するのがベストタイミングです。

服用後は、すぐに横になるのではなく、読書や音楽鑑賞などリラックスして過ごし、自然な眠気が訪れるのを待つのが良いでしょう。逆に、就寝直前や、すでに寝付けずに困っている真夜中に服用するのは避けるべきです。薬が効き始める頃には空が白み始め、体内時計が乱れる原因になったり、日中に強い眠気が残ってしまったりする可能性があります。

また、薬を服用した後は、自動車の運転や危険を伴う機械の操作は絶対に行わないでください。 眠気や注意力の低下により、重大な事故を引き起こす恐れがあります。

副作用について

市販の睡眠改善薬は、医療用の睡眠薬に比べて副作用は少ないとされていますが、ゼロではありません。特に主成分であるジフェンヒドラミン塩酸塩には、注意すべきいくつかの副作用があります。

翌日への眠気の持ち越し

最も多く見られる副作用が、翌朝になっても眠気やだるさが残る「持ち越し効果(ハングオーバー)」です。

薬の作用が体から完全に抜ける前に朝を迎えてしまうことで、頭がぼーっとする、体が重い、集中できないといった症状が現れます。これは、薬の代謝・排泄には個人差があるために起こります。

【対策】

- 初めて服用する際は、翌日が休日の日に試す: 万が一、持ち越し効果が出ても影響が少ないようにしましょう。

- 用量を守る: 早く効かせたい、強く効かせたいからといって、定められた用量を超えて服用してはいけません。副作用が強く出る原因になります。

- 十分な睡眠時間を確保する: 薬を飲んだら、少なくとも6〜8時間は睡眠時間を確保するように心がけましょう。睡眠時間が短いと、持ち越し効果が出やすくなります。

- もし持ち越し効果が強く出る場合は、その薬がご自身の体に合っていない可能性があります。使用を中止し、薬剤師に相談してください。

めまい・頭痛・倦怠感

眠気の持ち越し以外にも、めまいやふらつき、頭痛、倦怠感といった症状が現れることがあります。これは、薬の鎮静作用が過剰に働いたり、血圧に影響を与えたりすることで起こると考えられます。特に高齢者の方は、ふらつきによる転倒のリスクが高まるため、注意が必要です。

これらの症状が現れた場合は、すぐに使用を中止してください。症状が続くようであれば、医師や薬剤師に相談することが重要です。

その他の副作用

ジフェンヒドラミン塩酸塩には「抗コリン作用」という働きもあります。これは、アセチルコリンという神経伝達物質の働きを抑える作用で、以下のような副作用を引き起こすことがあります。

- 口の渇き(口渇)

- 便秘

- 排尿困難(尿が出にくい)

- 目のかすみ、視力調節障害

これらの症状は、服用を中止すれば改善することがほとんどです。しかし、もともと前立腺肥大症や緑内障の持病がある方は、症状を著しく悪化させる危険性があるため、抗ヒスタミン成分を含む睡眠改善薬は使用禁忌となっています。

服用してはいけない人・相談が必要な人

安全のため、市販の睡眠改善薬を服用してはいけない人や、服用前に医師・薬剤師への相談が必須な人が定められています。添付文書を必ず確認し、ご自身が該当しないかチェックしてください。

【服用してはいけない人】

- 15歳未満の小児: 小児に対する安全性は確立されていません。

- 妊婦または妊娠していると思われる人: 胎児への影響が懸念されるため、服用できません。

- 授乳中の人: 母乳に成分が移行し、乳児に影響を与える可能性があります。

- 日常的に不眠の人、不眠症の診断を受けた人: 市販薬の対象外です。医療機関で適切な治療を受ける必要があります。

- 前立腺肥大症で排尿困難のある人: 抗コリン作用により、さらに尿が出にくくなる可能性があります。

- 緑内障の診断を受けた人: 抗コリン作用により、眼圧が上昇し、症状を悪化させる危険性があります。

- 本剤または本剤の成分、他の抗ヒスタミン薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人

【服用前に医師・薬剤師に相談が必要な人】

- 医師の治療を受けている人: 治療中の病気や処方薬との相互作用を確認する必要があります。

- 高齢者: 副作用が現れやすいため、慎重な判断が必要です。

- 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

- 次の症状のある人: 排尿困難

- 次の診断を受けた人: 高血圧、心臓病、喘息、てんかんなど

自己判断で服用を始めず、少しでも不安な点があれば、必ず専門家である薬剤師に相談しましょう。

他の薬やアルコールとの併用は避ける

市販の睡眠改善薬を服用している間は、他の薬やアルコールとの併用は絶対に避けてください。

【併用してはいけない薬】

- 他のかぜ薬

- 解熱鎮痛薬

- 鎮咳去痰薬(せき止め)

- 他の睡眠鎮静薬

- 抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬など)

これらの薬の多くには、睡眠改善薬と同じ抗ヒスタミン成分や鎮静成分が含まれています。併用すると、成分が重複して作用が過剰に強まり、深刻な眠気やふらつき、意識障害といった重篤な副作用を引き起こす危険性が非常に高くなります。

【アルコール(お酒)との併用】

「寝酒」の習慣がある方もいるかもしれませんが、睡眠改善薬とアルコールの併用は極めて危険です。アルコールには中枢神経を抑制する作用があり、薬の作用を予期せぬ形で増強してしまいます。その結果、呼吸抑制や記憶障害、異常行動など、命に関わる副作用につながる恐れもあります。薬を服用する日は、必ず禁酒してください。

長期間の連続使用はしない

市販の睡眠改善薬は、あくまで「一時的な不眠」に対する頓服薬(症状があるときだけ飲む薬)です。 2〜3日を超えて、毎日飲み続けるような使い方は想定されていません。

長期間連続して使用すると、以下のような問題が生じる可能性があります。

- 耐性の形成: 体が薬に慣れてしまい、同じ量では効果が得られにくくなります。その結果、安易に量を増やしてしまい、副作用のリスクを高めることにつながります。

- 精神的依存: 「この薬がないと眠れない」という思い込みが強くなり、薬を手放せなくなる可能性があります。

- 根本的な不眠症の見逃し: 市販薬で症状をごまかし続けることで、背景にあるうつ病や睡眠時無呼吸症候群といった、本来治療が必要な病気の発見が遅れてしまう危険性があります。

添付文書にも「2〜3回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください」と明記されています。この指示を厳守し、漫然とした使用は絶対にやめましょう。

市販の睡眠改善薬に関するQ&A

ここでは、市販の睡眠改善薬に関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式で分かりやすくお答えします。

どこで購入できますか?

市販の睡眠改善薬は、要指導医薬品または第②類医薬品に分類されることがほとんどです。そのため、薬剤師または登録販売者がいる薬局、ドラッグストア、または一部の許可を得たインターネット通販サイトで購入することができます。

- 薬局・ドラッグストア: 専門家である薬剤師や登録販売者に、直接症状を相談しながら商品を選べるという大きなメリットがあります。特に初めて使用する方や、他に薬を飲んでいる方、持病がある方は、対面での相談をおすすめします。

- インターネット通販: Amazonや楽天市場、各ドラッグストアのオンラインショップなどでも購入可能です。ただし、購入時には年齢確認や情報提供に関するチェック項目に同意する必要があります。手軽に購入できますが、自己判断に頼りがちになるため、製品の添付文書を熟読し、不明な点は販売店の薬剤師に問い合わせるなど、慎重に利用しましょう。

コンビニエンスストアでは購入できません。

毎日飲んでも大丈夫ですか?

いいえ、毎日飲むことは推奨されません。

前のセクションでも詳しく解説しましたが、市販の睡眠改善薬は「一時的な不眠」の症状を緩和するためのものです。ストレスや環境の変化など、原因がはっきりしている短期的な不眠に対して、頓服(とんぷく)的に使用するのが正しい使い方です。

毎日のように眠れない状態が続く場合は、それは「一時的な不眠」ではなく、「不眠症」という治療が必要な状態である可能性が高いです。自己判断で市販薬を連用すると、耐性や依存のリスクを高めるだけでなく、根本的な原因の解決を遅らせてしまうことにつながります。

目安として、2〜3回服用しても改善が見られない場合や、不眠が1週間以上続く場合は、使用を中止し、医療機関を受診してください。

依存性や習慣性はありますか?

医療用の睡眠薬(特にベンゾジアゼピン系)と比較すると、市販の睡眠改善薬(抗ヒスタミン薬)の身体的な依存性や習慣性のリスクは低いとされています。

しかし、リスクが全くないわけではありません。注意すべきは「精神的依存」です。これは、「この薬を飲まないと眠れないのではないか」という不安や思い込みから、薬を手放せなくなってしまう状態を指します。薬の効果そのものに依存しているわけではなく、心理的な安心感を求めて服用を続けてしまうのです。

また、長期間連用すれば、体が薬の作用に慣れて効果が薄れる「耐性」が形成される可能性もあります。

したがって、「依存性は低いから安心」と考えるのではなく、あくまで短期間の使用に留めるという原則を守ることが非常に重要です。

飲んでからどのくらいで効果が出ますか?

有効成分がジフェンヒドラミン塩酸塩の場合、一般的に服用後30分から1時間程度で眠気などの効果が現れ始めます。 体内での薬の血中濃度がピークに達するのは、服用後2〜3時間とされています。

ただし、効果の現れ方には個人差があります。また、食事、特に脂肪分の多い食事の後に服用すると、薬の吸収が遅れて効果発現が遅れることがあります。できるだけ空腹時に服用する方が、効果は安定しやすいでしょう。

漢方薬の場合は、直接的な眠気を誘うわけではないため、「服用後〇分で効く」という明確な指標はありません。体質を改善しながら穏やかに作用するため、効果を実感するまでに数日かかることもあります。

子どもや授乳中でも使えますか?

いいえ、市販の睡眠改善薬は15歳未満の小児は服用できません。

小児に対する安全性や有効性が確認されていないためです。子どもの不眠の原因は、生活リズムの乱れや精神的なストレスなど多岐にわたります。薬で対応するのではなく、まずは小児科医に相談し、原因を探ることが大切です。

授乳中の方も、服用は避けるべきです。 有効成分が母乳中に移行し、赤ちゃんに眠気や呼吸抑制などの影響を与えてしまう可能性があります。どうしても服用が必要な場合は、授乳を一時中断する必要がありますので、必ず医師や薬剤師に相談してください。

妊婦または妊娠している可能性のある方も、胎児への安全性が確立されていないため、服用は禁忌です。

薬が効かない場合はどうすればいいですか?

市販の睡眠改善薬を2〜3回試しても効果が感じられない場合、いくつかの原因が考えられます。

- 不眠のタイプと薬が合っていない:

例えば、強い不安やストレスが原因なのに、抗ヒスタミン薬だけを飲んでいる場合などです。この場合は、漢方薬を試してみるという選択肢もありますが、自己判断は難しい領域です。 - 生活習慣に問題がある:

就寝直前までスマホを見ていたり、カフェインを摂取していたりすると、薬の効果が打ち消されてしまうことがあります。薬に頼るだけでなく、後述する「睡眠の質を高める方法」を実践できているか見直してみましょう。 - 「一時的な不眠」ではない可能性:

最も重要なのがこの可能性です。市販薬が効かないほどの不眠は、すでに「不眠症」の段階にあるか、あるいは背景にうつ病、不安障害、睡眠時無呼吸症候群、レストレスレッグス症候群(むずむず脚症候群)といった他の病気が隠れているサインかもしれません。

これらの病気は、市販薬では治療できません。市販薬が効かない場合は、漫然と続けたり、種類を変えたりするのではなく、「専門家による診断が必要なサイン」と捉え、速やかに医療機関(精神科、心療内KA、睡眠外来など)を受診してください。

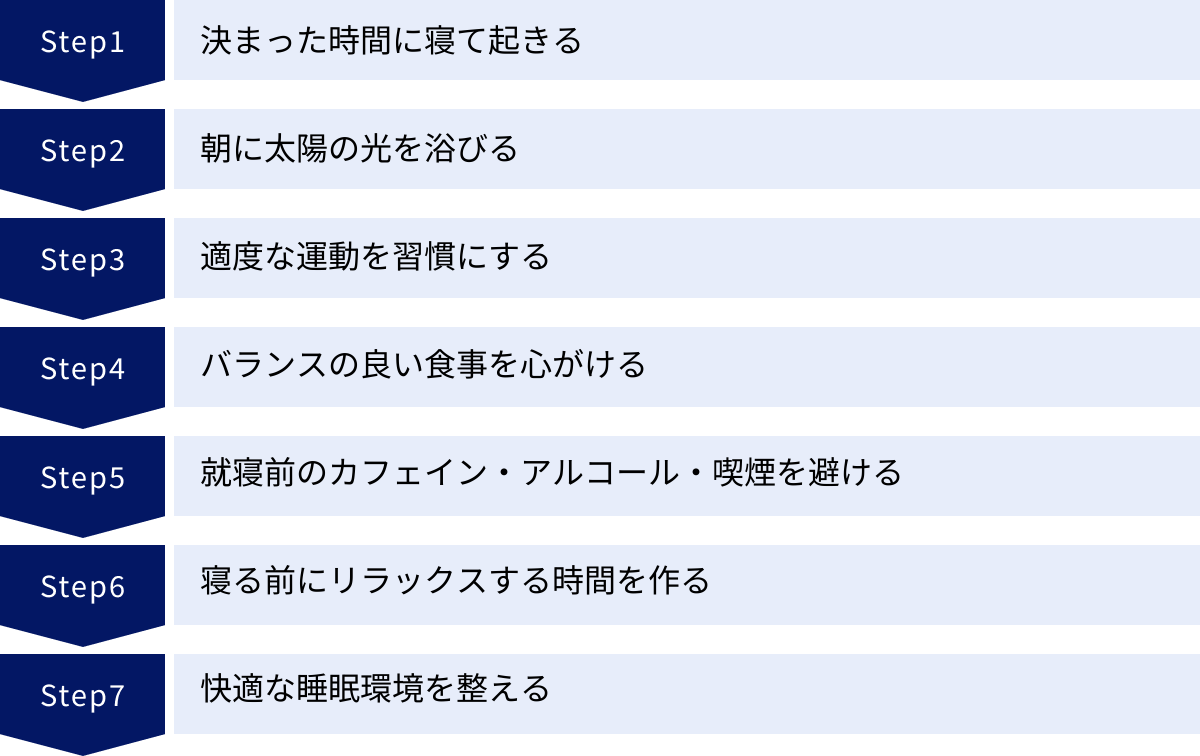

薬に頼らず睡眠の質を高める7つの方法

市販の睡眠改善薬は、あくまで一時的な不眠に対する「対症療法」です。根本的に健やかな眠りを取り戻すためには、薬に頼るだけでなく、日々の生活習慣を見直すこと(睡眠衛生の改善)が不可欠です。ここでは、今日から実践できる7つの方法を紹介します。

① 決まった時間に寝て起きる

私たちの体には、約24時間周期で心身の状態を変化させる「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。このリズムが整っていると、夜になると自然に眠くなり、朝になるとすっきりと目覚めることができます。

体内時計を整える最も効果的な方法は、毎日同じ時間に起き、同じ時間に寝ることです。特に重要なのが、「起きる時間」を一定に保つことです。平日に寝不足だからといって、休日に昼過ぎまで寝てしまうと、体内時計が大きくずれてしまい、月曜日の朝に起きるのが辛くなる「ソーシャル・ジェットラグ(社会的時差ボケ)」という状態に陥ります。

休日の寝だめは、平日との差を2時間以内に留めるのが理想です。まずは起きる時間を固定することから始めてみましょう。

② 朝に太陽の光を浴びる

体内時計をリセットし、正しいリズムを刻ませるための強力なスイッチが「朝の太陽光」です。

朝、光を目から取り込むと、その刺激が脳に伝わり、体内時計がリセットされます。同時に、精神を安定させ、幸福感をもたらす神経伝達物質「セロトニン」の分泌が活発になります。そして、このセロトニンは、約14〜16時間後に、睡眠を促すホルモンである「メラトニン」に作り替えられます。

つまり、朝に太陽の光を浴びることで、その日の夜の自然な眠りの準備が始まるのです。起床後はまずカーテンを開け、ベランダに出たり、通勤時に少し歩いたりして、15〜30分程度、太陽の光を浴びる習慣をつけましょう。

③ 適度な運動を習慣にする

日中に適度な運動を行うことは、夜の睡眠の質を高める上で非常に効果的です。運動は心地よい疲労感を生み出し、寝つきを良くします。

さらに重要なのが「深部体温」への影響です。人の体は、活動している日中は深部体温(体の内部の温度)が高く、夜になって休息状態に入ると徐々に低下していきます。この深部体温が低下するタイミングで、私たちは強い眠気を感じます。

運動をすると一時的に深部体温が上がりますが、その後、体温は運動前よりも大きく低下します。この温度差が大きければ大きいほど、質の高い深い眠りが得られやすくなるのです。

ウォーキングやジョギング、ヨガなどの有酸素運動を、夕方から就寝の3時間前くらいまでに行うのがおすすめです。ただし、就寝直前の激しい運動は、交感神経を興奮させ、体温を上げてしまうため逆効果です。寝る前は軽いストレッチ程度に留めましょう。

④ バランスの良い食事を心がける

食事の内容も睡眠に影響を与えます。特に、睡眠ホルモン「メラトニン」の材料となる「トリプトファン」という必須アミノ酸を意識して摂取することが大切です。

トリプトファンは体内で生成できないため、食事から摂る必要があります。トリプトファンは日中に「セロトニン」に変わり、夜に「メラトニン」へと変化します。

【トリプトファンを多く含む食品】

- 乳製品: 牛乳、チーズ、ヨーグルト

- 大豆製品: 豆腐、納豆、味噌

- 肉類、魚類

- ナッツ類: アーモンド、くるみ

- バナナ

これらの食品を、炭水化物やビタミンB6(バナナ、鶏肉、マグロなどに多い)と一緒に摂ると、トリプトファンの吸収効率が上がります。朝食にバナナとヨーグルト、夕食に豆腐の味噌汁などを取り入れるのがおすすめです。

⑤ 就寝前のカフェイン・アルコール・喫煙を避ける

寝る前の習慣が、睡眠の質を大きく左右します。特に以下の3つは、睡眠の妨げになるため注意が必要です。

- カフェイン: コーヒー、緑茶、紅茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには強い覚醒作用があります。その効果は4時間以上続くこともあるため、就寝の4時間前からはカフェインの摂取を避けるようにしましょう。

- アルコール(寝酒): アルコールを飲むと一時的に寝つきが良くなるように感じますが、これは間違いです。アルコールが体内で分解されると「アセトアルデヒド」という覚醒作用のある物質が生成され、夜中に目が覚めやすくなり(中途覚醒)、睡眠全体が浅くなってしまいます。利尿作用によってトイレが近くなるのも、睡眠を妨げる一因です。

- 喫煙: タバコに含まれるニコチンにも、カフェインと同様の覚醒作用があります。就寝前の喫煙は、寝つきを悪くし、眠りを浅くすることが知られています。

⑥ 寝る前にリラックスする時間を作る

日中の活動モードである「交感神経」から、夜の休息モードである「副交感神経」へスムーズに切り替えるために、就寝前の1〜2時間はリラックスして過ごす「入眠儀式」を取り入れましょう。

- ぬるめのお湯に浸かる: 38〜40℃くらいのぬるめのお風呂に15〜20分浸かると、副交感神経が優位になり、リラックス効果が得られます。また、一度上がった深部体温が就寝時に下がることで、自然な眠気を誘います。

- 心地よい音楽や読書: 激しい音楽や興奮する内容の本は避け、ヒーリングミュージックやゆったりとした内容の本を楽しみましょう。

- アロマテラピー: ラベンダーやカモミールなど、鎮静作用のあるアロマオイルの香りもリラックスに効果的です。

- 瞑想・深呼吸: 心を落ち着かせ、一日の緊張をほぐします。

逆に、スマートフォンやパソコン、テレビの画面から発せられるブルーライトは、睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌を抑制してしまうため、就寝前の1〜2時間は見ないように心がけましょう。

⑦ 快適な睡眠環境を整える

寝室の環境が快適であることも、質の高い睡眠には欠かせません。

- 光: 寝室はできるだけ暗くしましょう。遮光カーテンを利用したり、豆電球も消したりするのが理想です。

- 音: 静かな環境が望ましいですが、完全な無音だと逆に小さな物音が気になってしまうこともあります。その場合は、ホワイトノイズマシンや静かな環境音を流すのも一つの手です。

- 温度・湿度: 夏は25〜26℃、冬は22〜23℃、湿度は年間を通して50〜60%程度が快適とされています。エアコンや加湿器・除湿器を上手に使い、季節に合わせて調整しましょう。

- 寝具: 体に合ったマットレスや枕を選ぶことも非常に重要です。硬すぎず柔らかすぎず、自然な寝姿勢を保てるものを選びましょう。

これらの生活習慣を一つでも多く実践することで、薬に頼らなくても自然に眠れる体を育てていくことができます。

2〜3回服用しても改善しない場合は医療機関へ

この記事では、市販の睡眠改善薬の選び方から正しい使い方、そして薬に頼らない生活習慣の改善方法まで、幅広く解説してきました。

市販の睡眠改善薬は、ストレスや環境の変化といった原因がはっきりしている「一時的な不眠」に対して、非常に有効な選択肢です。正しく使えば、辛い夜を乗り切り、翌日のパフォーマンスを維持するための大きな助けとなります。

しかし、ここで改めて強調したい最も重要な点は、市販薬は「万能薬」でも「治療薬」でもないということです。あくまで、短期的な不眠症状を緩和するための「対症療法」に過ぎません。

もし、あなたが以下のいずれかに当てはまるのであれば、それは市販薬で対応できる範囲を超えている可能性が高いサインです。

- 市販の睡眠改善薬を2〜3回服用しても、全く効果が感じられない。

- 不眠の症状が1週間以上、毎日のように続いている。

- 寝つきが悪い、夜中に目が覚めるだけでなく、日中に強い眠気、気分の落ち込み、意欲の低下、体のだるさなどを感じる。

- いびきがひどいと指摘されたり、睡眠中に呼吸が止まっていたりすることがある(睡眠時無呼吸症候群の疑い)。

- 夕方から夜にかけて、脚にむずむずするような不快感があり、じっとしていられない(レストレスレッグス症候群の疑い)。

このような場合、背景には「不眠症」という病気や、うつ病、不安障害、あるいは睡眠時無呼吸症候群といった専門的な治療を必要とする疾患が隠れている可能性があります。

これらの状態を放置し、市販薬でごまかし続けることは、根本的な解決を遅らせるだけでなく、症状をさらに悪化させてしまう危険性もはらんでいます。

「たかが不眠」と軽視せず、専門家の力を借りることをためらわないでください。

受診する診療科としては、精神科、心療内科、あるいは睡眠障害を専門に扱う「睡眠外来」などが挙げられます。どこに行けばよいか分からない場合は、まずかかりつけの内科医に相談してみるのも良いでしょう。

医療機関では、専門医があなたの症状や生活習慣を詳しく問診し、必要に応じて検査を行うことで、不眠の根本的な原因を突き止めてくれます。そして、原因に応じた適切な治療法(医療用の睡眠薬の処方、生活習慣の指導、心理療法など)を提案してくれます。

市販薬は、あくまで健康な日常を取り戻すための「一時的な橋渡し」です。その橋を渡りきっても不眠が続くのであれば、それは専門家という次のガイドに助けを求めるべき時なのです。 あなたの健やかな眠りのために、勇気を出して一歩を踏み出しましょう。