「最近、寝つきが悪い」「夜中に何度も目が覚めてしまう」「ぐっすり眠った感じがしない」といった悩みを抱えていませんか。ストレスや生活リズムの乱れなど、現代社会では多くの人が一時的な不眠の症状に悩まされています。そんな時、頼りになるのが薬局やドラッグストアで購入できる「睡眠改善薬」です。

しかし、いざ購入しようと思っても、種類が多くてどれを選べばいいのか分からない、睡眠薬との違いが分からない、副作用が心配といった不安を感じる方も多いでしょう。

この記事では、市販の睡眠改善薬について、その基本的な知識から、睡眠薬との違い、自分に合った製品の選び方、具体的なおすすめ製品ランキング、そして安全に使用するための注意点まで、網羅的に詳しく解説します。さらに、薬に頼るだけでなく、根本的に睡眠の質を高めるための生活習慣についても紹介します。

この記事を読めば、睡眠改善薬に関する疑問や不安が解消され、あなたの症状やライフスタイルに最適な一品を見つけ、正しく活用するための知識が身につくはずです。健やかな眠りを取り戻すための第一歩として、ぜひ最後までお読みください。

目次

睡眠改善薬とは

睡眠改善薬とは、ストレスや生活習慣の乱れ、環境の変化などが原因で起こる「一時的な不眠症状」を緩和するために用いられる市販薬(OTC医薬品)です。具体的には、「寝つきが悪い(入眠困難)」や「眠りが浅い(中途覚醒)」といった症状を一時的に改善し、自然な眠りへと導く手助けをします。

多くの人が経験する一時的な不眠は、例えば次のような状況で起こりやすくなります。

- 重要な仕事や試験の前で、緊張や不安を感じている

- 旅行や出張で普段と違う環境にいる

- 時差ボケで体内時計が乱れている

- 引っ越しや転職など、生活環境が大きく変わった

- 悩み事や心配事があり、考え込んでしまう

このような、原因が比較的分かりやすく、長くは続かない不眠に対して、睡眠改善薬は効果を発揮します。

睡眠改善薬の主な有効成分は「ジフェンヒドラミン塩酸塩」という抗ヒスタミン成分です。ヒスタミンは、脳内で覚醒状態を維持したり、アレルギー反応を引き起こしたりする物質です。風邪薬やアレルギー用の鼻炎薬を飲むと眠くなることがありますが、これは配合されている抗ヒスタミン薬が脳のヒスタミンの働きを抑えるためです。睡眠改善薬は、この眠くなる「副作用」を主作用として応用した医薬品なのです。つまり、脳の覚醒スイッチをオフにすることで、自然な眠気を誘発する仕組みです。

重要な点として、睡眠改善薬はあくまで一時的な不眠症状を緩和するための対症療法薬であり、不眠症そのものを根本的に治療する薬ではない、ということを理解しておく必要があります。不眠の症状が2週間以上続いたり、日中の活動に深刻な支障をきたしたりするような「慢性的な不眠症」の場合は、自己判断で睡眠改善薬を使い続けるのではなく、医師の診断を受けることが不可欠です。

睡眠改善薬は、医師の処方箋がなくても、全国の薬局やドラッグストア、または薬剤師や登録販売者がいる一部のオンラインストアで購入できます。医薬品の分類としては「指定第2類医薬品」または「第2類医薬品」に該当し、購入時には専門家からの情報提供を受けることが推奨されています。

まとめると、睡眠改善薬は「時差ボケやストレスなどによる一時的な不眠に悩み、手軽に対処したいと考えている人」にとって非常に便利な選択肢です。しかし、その効果と限界を正しく理解し、用法・用量を守って適切に使用することが、安全で効果的な活用への鍵となります。

睡眠改善薬と睡眠薬(睡眠導入剤)の違い

「睡眠改善薬」と「睡眠薬(睡眠導入剤)」は、どちらも「眠りを助ける薬」という点では共通していますが、その作用機序、購入方法、対象となる症状において根本的な違いがあります。これらの違いを正しく理解することは、自分の症状に適した対処法を選ぶ上で非常に重要です。自己判断で誤った選択をすると、効果が得られないばかりか、思わぬ副作用やリスクを招く可能性もあります。

ここでは、両者の違いを「作用機序」「購入方法」「対象症状」の3つの観点から詳しく解説します。

| 比較項目 | 睡眠改善薬(市販薬) | 睡眠薬・睡眠導入剤(医療用医薬品) |

|---|---|---|

| 主な作用機序 | 抗ヒスタミン作用(脳の覚醒物質ヒスタミンの働きをブロック) | GABA受容体への作用(脳の興奮を直接抑制) |

| 作用の強さ | 比較的穏やか | 比較的強い(種類による) |

| 購入方法 | 薬局・ドラッグストア、一部オンラインストア(処方箋不要) | 医療機関で医師の診察を受け、処方箋が必要 |

| 医薬品分類 | 指定第2類医薬品、第2類医薬品 | 医療用医薬品(向精神薬に指定されるものも多い) |

| 対象となる症状 | 一時的な不眠症状(ストレス、時差ボケ、環境変化など) | 慢性的な不眠症、精神疾患などに伴う不眠 |

| 使用期間の目安 | 短期間(数回〜1週間程度) | 医師の指示に基づく(数週間〜数ヶ月以上の場合も) |

| 依存性のリスク | 比較的低い(ただし精神的依存の可能性はあり) | 種類により身体的・精神的依存のリスクがある |

作用機序の違い:覚醒を抑えるか、興奮を鎮めるか

両者の最も大きな違いは、脳へのアプローチ方法、つまり作用機序にあります。

- 睡眠改善薬: 主成分である抗ヒスタミン薬は、脳の活動を活発に保つ「ヒスタミン」という神経伝達物質の働きを阻害します。脳の覚醒システムをいわば「オフ」にすることで、眠気を引き起こします。これは、自然な眠りのプロセスをサポートするような、比較的穏やかな作用です。

- 睡眠薬(睡眠導入剤): こちらは、脳の興奮を抑制する「GABA(ギャバ)」という神経伝達物質の働きを強める作用を持つものが主流です。GABA受容体という”受け皿”に結合し、脳全体の活動を強制的に鎮静化させることで、眠りを誘います。こちらは、脳に直接働きかけて興奮を抑える、より強力で積極的な作用と言えます。

この作用機序の違いから、睡眠薬の方が一般的に作用が強く、効果もシャープに現れる傾向があります。

購入方法の違い:手軽さと専門的管理

購入方法も明確に異なります。

- 睡眠改善薬: 医師の処方箋は不要で、薬剤師や登録販売者がいる薬局やドラッグストアで自分の判断で購入できます。この手軽さが最大のメリットですが、同時に自己判断による誤用のリスクも伴います。

- 睡眠薬(睡眠導入剤): 必ず医師の診察と処方箋が必要です。これは、睡眠薬がより強力な作用を持ち、副作用や依存性のリスクも高いため、専門家による慎重な管理が不可欠だからです。医師は患者の不眠の原因、症状の重さ、健康状態、生活習慣などを総合的に判断し、最適な薬の種類や用量を決定します。

対象となる症状の違い:一時的か、慢性的か

どのような不眠に用いるかという点も、両者を分ける重要なポイントです。

- 睡眠改善薬: 対象となるのは、原因がはっきりしている「一時的な不眠」です。例えば、大事なプレゼンの前夜で緊張して眠れない、旅行先で環境が変わり寝付けない、といったケースです。これらの症状が改善すれば、薬の使用は中止します。1週間以上、漫然と使い続けるべきではありません。

- 睡眠薬(睡眠導入剤): 対象となるのは、1ヶ月以上にわたって不眠が続き、日中の生活にも支障が出ている「不眠症」という病気の状態です。不眠症の背後には、うつ病や不安障害、睡眠時無呼吸症候群といった他の病気が隠れていることも少なくありません。そのため、医師による正確な診断のもとで、根本的な原因の治療と並行して睡眠薬が用いられることが一般的です。

まとめると、睡眠改善薬は「たまに眠れない」ときのセルフケアの選択肢であり、睡眠薬は「ずっと眠れない」という病気を治療するための専門的な医療です。もしあなたの不眠が2週間以上続いている、あるいは日中の強い眠気や倦怠感で仕事や学業に影響が出ている場合は、安易に市販薬に頼らず、まずは専門の医療機関を受診することを強く推奨します。

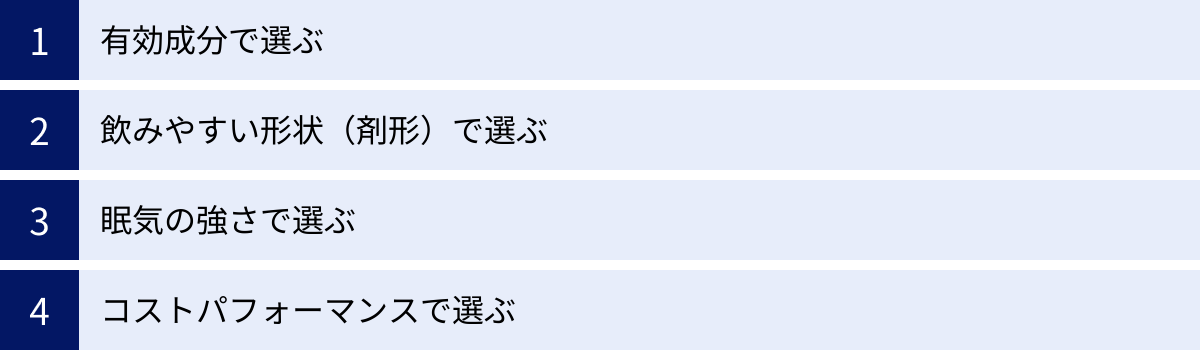

市販の睡眠改善薬の選び方

薬局やドラッグストアの棚には、様々な種類の睡眠改善薬が並んでいます。どれも同じように見えてしまいがちですが、成分や形状、価格などに違いがあり、自分の症状や好みに合わせて選ぶことが大切です。ここでは、市販の睡眠改善薬を選ぶ際の4つの主要なポイントを詳しく解説します。

有効成分で選ぶ

睡眠改善薬の効果を決定づける最も重要な要素が有効成分です。市販薬で主に使われる成分は「ジフェンヒドラミン塩酸塩」と、漢方薬で用いられる「生薬由来成分」の2つに大別されます。

ジフェンヒドラミン塩酸塩

現在市販されている睡眠改善薬のほとんどが、この「ジフェンヒドラミン塩酸塩」を有効成分としています。これは第一世代の抗ヒスタミン薬に分類される成分です。

- 作用メカニズム: 脳内の神経伝達物質であるヒスタミンは、私たちを覚醒した状態に保つ役割を担っています。ジフェンヒドラミン塩酸塩は、このヒスタミンの働きを脳内でブロックすることで、脳の興奮を鎮め、自然な眠気を誘発します。つまり、眠くなるという副作用を主作用として利用したものです。

- 特徴: 比較的速やかに効果が現れることが期待でき、服用後30分~1時間程度で眠気を感じ始めることが多いとされています。「寝つきが悪い」という入眠障害に特に悩んでいる方におすすめです。

- 注意点: 効果がある一方で、翌朝に眠気やだるさが残る「持ち越し効果(ハングオーバー)」や、口の渇き、排尿困難といった抗コリン作用による副作用が現れることがあります。特に緑内障や前立腺肥大の持病がある方は、症状を悪化させる可能性があるため使用できません。

漢方薬(生薬由来成分)

西洋薬であるジフェンヒドラミン塩酸塩に抵抗がある方や、より穏やかな作用を求める方には、漢方薬(生薬由来成分)を主成分とした製品も選択肢になります。

- 作用メカニズム: 漢方薬は、特定の成分が直接的に眠気を引き起こすというよりは、複数の生薬の組み合わせによって心身のバランスを整え、不眠の原因となる精神的な緊張や不安、興奮を和らげることで、眠りやすい状態へと導きます。

- 代表的な処方:

- 酸棗仁湯(サンソウニントウ): 体力がなく、心身が疲れて眠れない「心血虚(しんけっきょ)」の状態の人に適した処方です。精神的な疲労を回復させ、不安を鎮めることで、浅い眠りや中途覚醒を改善します。

- 加味帰脾湯(カミキヒトウ): 胃腸が弱く、貧血気味で、思い悩みすぎて眠れない人に用いられます。心と体の両方に栄養を与え、精神を安定させる効果が期待できます。

- 特徴: 効果の現れ方が比較的マイルドで、体質改善を目指すアプローチです。ジフェンヒドラミン塩酸塩にみられるような翌日の眠気の残りにくさがメリットとして挙げられます。一方で、即効性は期待しにくく、効果を実感するまでに数日間継続して服用する必要がある場合もあります。

飲みやすい形状(剤形)で選ぶ

薬を継続して使用する上で、飲みやすさは意外と重要なポイントです。睡眠改善薬には主に3つの剤形があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。

錠剤タイプ

- 特徴: 最も一般的で、製品の種類が豊富なのが錠剤タイプです。水と一緒に飲み込むシンプルな形状です。

- メリット:

- 携帯性に優れており、旅行や出張先にも持っていきやすい。

- 用量の調整が比較的容易(製品によっては割線が入っているものもある)。

- 味や匂いがほとんどなく、誰でも服用しやすい。

- デメリット:

- 錠剤を飲み込むのが苦手な人にとっては、服用が苦痛になる可能性がある。

カプセルタイプ

- 特徴: 有効成分がゼラチンなどのカプセルに包まれているタイプです。ソフトカプセルとハードカプセルがあります。

- メリット:

- 表面が滑らかなため、錠剤よりも喉を通りやすく、飲み込みやすいと感じる人が多い。

- 薬特有の味や匂いが完全にマスキングされているため、味覚に敏感な人でも安心。

- デメリット:

- 錠剤のように割って用量を調整することができない。

液体タイプ

- 特徴: シロップ剤やドリンク剤の形状をしたタイプです。

- メリット:

- 吸収が速く、錠剤やカプセルに比べて効果が早く現れることが期待できる。一刻も早く眠りたいという場合に適しています。

- 錠剤やカプセルを飲み込むのが困難な高齢者や嚥下機能が低下している人でも服用しやすい。

- デメリット:

- 瓶に入っているため、携帯には不便。

- 味や甘みがついていることが多く、好みが分かれる可能性がある。

- 1回分あたりの価格が錠剤タイプに比べて高くなる傾向がある。

眠気の強さで選ぶ

同じ有効成分「ジフェンヒドラミン塩酸塩」を配合した製品でも、1回あたりの含有量によって効果の強さが異なります。

- 標準的な含有量: 多くの製品では、1回あたりのジフェンヒドラミン塩酸塩の含有量が50mgに設定されています。これは、成人における一時的な不眠症状の緩和に有効とされる標準的な用量です。

- 初めて使用する場合: 睡眠改善薬を初めて使う方や、副作用が心配な方は、まずは標準的な50mgの製品から試してみるのがよいでしょう。

- 効果が不十分な場合: 標準的な用量では効果を感じにくいという方向けに、有効成分を増量した製品も存在します。例えば、エスエス製薬の「ドリエル」が50mgなのに対し、「ドリエルEX」はカプセル内に液体成分としてジフェンヒドラミン塩酸塩を50mg配合しており、より速やかな効果発現が期待できるよう工夫されています。

重要なのは、自己判断で用量を増やさないことです。定められた1回の用量で効果が不十分だからといって、2錠、3錠と飲むのは絶対にやめてください。副作用のリスクが格段に高まり、非常に危険です。効果の強さを調整したい場合は、成分量の異なる製品を選ぶようにしましょう。

コストパフォーマンスで選ぶ

睡眠改善薬は一時的な使用が原則ですが、数日間続けて使用することもあります。そのため、続けやすい価格であることも選ぶ上での一つの基準になります。

- 1回あたりの価格を比較: 箱全体の価格だけでなく、内容量を確認し、「1回(1錠)あたりの価格」で比較すると、コストパフォーマンスの良し悪しが分かりやすくなります。

- ジェネリック医薬品的な製品: 有名ブランドの製品(先発品に近い位置づけ)は価格が高めに設定されていることが多いですが、同じ有効成分・同じ含有量で価格を抑えた、いわゆるジェネリック医薬品のような位置づけの製品も多数販売されています(例:リポスミン、ネオデイなど)。これらは、ブランドの知名度よりもコストを重視する方におすすめです。

- 大容量パッケージ: 短期間で何度か使用する見込みがある場合は、少量パッケージよりも大容量パッケージの方が1錠あたりの単価が安くなることが多いです。

これらの4つのポイント、「有効成分」「剤形」「眠気の強さ」「コストパフォーマンス」を総合的に考慮し、ご自身の症状、体質、ライフスタイル、そしてお財布事情に最も合った睡眠改善薬を見つけることが、快適な眠りへの近道となります。

【2024年版】市販の睡眠改善薬おすすめ人気ランキング12選

ここでは、これまでの選び方のポイントを踏まえ、薬局やドラッグストアで人気があり、入手しやすい市販の睡眠改善薬をランキング形式で12製品ご紹介します。各製品の有効成分、剤形、特徴、用法・用量などを比較し、あなたに最適な一品を見つけるための参考にしてください。

※価格はオープン価格のものが多く、販売店によって変動します。あくまで目安としてお考えください。

① ドリエル

| 製品名 | ドリエル |

|---|---|

| 製造販売元 | エスエス製薬株式会社 |

| 有効成分 (2錠中) | ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg |

| 剤形 | 錠剤 |

| 特徴 | 睡眠改善薬の代名詞的存在。高い知名度と信頼性で選ばれている定番商品。寝つきが悪い、眠りが浅いといった一時的な不眠に悩む方に幅広く推奨される。 |

| 用法・用量 | 1日1回2錠、就寝前に服用 |

| 対象年齢 | 15歳以上 |

「ドリエル」は、日本で初めて発売されたジフェンヒドラミン塩酸塩を主成分とする睡眠改善薬であり、圧倒的な知名度を誇ります。長年の販売実績とブランドイメージから、初めて睡眠改善薬を試す方でも安心して手に取りやすい製品です。標準的な有効成分量で、一時的な寝つきの悪さや眠りの浅さをしっかりとサポートします。どれを選べば良いか迷ったら、まずはこの「ドリエル」から試してみるのが王道と言えるでしょう。

参照:エスエス製薬株式会社 公式サイト

② リポスミン

| 製品名 | リポスミン |

|---|---|

| 製造販売元 | 皇漢堂製薬株式会社 |

| 有効成分 (2錠中) | ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg |

| 剤形 | 錠剤 |

| 特徴 | 優れたコストパフォーマンスが魅力。ドリエルと同じ有効成分・含有量でありながら、価格が抑えられている。費用を気にせず試したい方や、継続して使用する可能性がある方におすすめ。 |

| 用法・用量 | 1日1回2錠、就寝前に服用 |

| 対象年齢 | 15歳以上 |

「リポスミン」は、ドリエルのジェネリック医薬品的な位置づけの製品です。有効成分もその量もドリエルと全く同じでありながら、より手頃な価格で購入できるのが最大のメリットです。効果は同等と期待できるため、「ブランドにはこだわらないので、とにかくコストを抑えたい」という方に最適な選択肢です。

参照:皇漢堂製薬株式会社 公式サイト

③ ネオデイ

| 製品名 | ネオデイ |

|---|---|

| 製造販売元 | 大正製薬株式会社 |

| 有効成分 (2錠中) | ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg |

| 剤形 | 錠剤 |

| 特徴 | 大手製薬会社の安心感と、比較的手頃な価格のバランスが良い製品。リポスミン同様、コストパフォーマンスに優れる。1錠ずつ個別に包装されたPTPシートで、携帯にも便利。 |

| 用法・用量 | 1日1回2錠、就寝前に服用 |

| 対象年齢 | 15歳以上 |

「ネオデイ」も、リポスミンと同様にコストパフォーマンスに優れた製品です。大手製薬会社である大正製薬が製造販売しているという安心感も魅力の一つ。有効成分や用法・用量はドリエルやリポスミンと同じなので、販売店での価格や入手しやすさで選ぶと良いでしょう。

参照:大正製薬株式会社 公式サイト

④ ウット

| 製品名 | ウット |

|---|---|

| 製造販売元 | 伊丹製薬株式会社 |

| 有効成分 (3錠中) | ブロモバレリル尿素 250mg、アリルイソプロピルアセチル尿素 150mg、ジフェンヒドラミン塩酸塩 25mg |

| 剤形 | 錠剤 |

| 特徴 | 複数の鎮静成分を配合したユニークな処方。ストレスによるイライラや興奮を鎮める作用が特徴。不眠だけでなく、精神的な高ぶりや頭痛にも効果がある。 |

| 用法・用量 | 1日1~3回、1回1錠を食後に服用 |

| 対象年齢 | 15歳以上 |

「ウット」は、他の睡眠改善薬とは一線を画す製品です。抗ヒスタミン成分のジフェンヒドラミン塩酸塩に加え、鎮静作用を持つブロモバレリル尿素とアリルイソプロピルアセチル尿素を配合しています。これにより、単に眠気を誘うだけでなく、不安や緊張、イライラといった精神的な興奮を鎮める効果が期待できます。日中のストレスが原因で夜も頭が冴えて眠れない、という方に特に適しています。ただし、依存性のリスクが他の睡眠改善薬より高いとされる成分を含むため、漫然とした長期連用は絶対に避けるべきです。

参照:伊丹製薬株式会社 公式サイト

⑤ スリーピン

| 製品名 | スリーピン |

|---|---|

| 製造販売元 | 薬王製薬株式会社 |

| 有効成分 (1カプセル中) | ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg |

| 剤形 | ソフトカプセル |

| 特徴 | 1回1カプセルの服用で手軽。飲みやすいソフトカプセルタイプ。カプセルなので薬の味や匂いが苦手な方にもおすすめ。有効成分量は標準的。 |

| 用法・用量 | 1日1回1カプセル、就寝前に服用 |

| 対象年齢 | 15歳以上 |

「スリーピン」は、1回1カプセルで済む手軽さが魅力の製品です。錠剤を2錠飲むのが手間に感じる方や、錠剤の飲み込みが苦手な方に適しています。有効成分量は標準的な50mgで、しっかりとした効果が期待できます。ラベンダーアロマを配合しており、リラックス感を高める工夫がなされています。

参照:薬王製薬株式会社 公式サイト

⑥ ドリエルEX

| 製品名 | ドリエルEX |

|---|---|

| 製造販売元 | エスエス製薬株式会社 |

| 有効成分 (1カプセル中) | ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg |

| 剤形 | 液体inソフトカプセル |

| 特徴 | より速やかな効果を求める方向け。有効成分が液体状でカプセルに封入されており、体内で素早く溶け出すことで、吸収が速く効果発現が早いことが期待される。 |

| 用法・用量 | 1日1回1カプセル、就寝前に服用 |

| 対象年齢 | 15歳以上 |

「ドリエルEX」は、定番のドリエルの上位版とも言える製品です。有効成分量は同じ50mgですが、独自技術の液体inカプセルを採用。これにより、服用後の吸収スピードを高め、「今すぐ眠りたい」というニーズに応えます。価格は通常のドリエルより高めですが、速効性を重視する方には試す価値のある製品です。

参照:エスエス製薬株式会社 公式サイト

⑦ アンミナイト

| 製品名 | アンミナイト |

|---|---|

| 製造販売元 | ゼリア新薬工業株式会社 |

| 有効成分 (30mL中) | ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg |

| 剤形 | 液体(ドリンク)タイプ |

| 特徴 | 錠剤が苦手な方に最適なドリンクタイプ。ノンカフェインで、カモミール風味で飲みやすい。速やかな吸収が期待できる。旅行先など、水なしで手軽に服用したいシーンにも便利。 |

| 用法・用量 | 1日1回1瓶(30mL)、就寝前に服用 |

| 対象年齢 | 15歳以上 |

「アンミナイト」は、ドリンクタイプの睡眠改善薬です。錠剤やカプセルを飲むのが苦手な方でも、風味付きのドリンクなので手軽に服用できます。液体であるため吸収が速く、速効性を期待する方にもおすすめです。1回分ずつの飲みきりボトルなので、計量の必要もありません。

参照:ゼリア新薬工業株式会社 公式サイト

⑧ ナイトロンS

| 製品名 | ナイトロンS |

|---|---|

| 製造販売元 | オール薬品工業株式会社 |

| 有効成分 (1カプセル中) | ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg |

| 剤形 | ソフトカプセル |

| 特徴 | スリーピンと同様の1回1カプセルタイプ。コストパフォーマンスに優れたソフトカプセルを探している方におすすめ。有効成分量は標準的で、安心して使用できる。 |

| 用法・用量 | 1日1回1カプセル、就寝前に服用 |

| 対象年齢 | 15歳以上 |

「ナイトロンS」は、コストパフォーマンスの良いソフトカプセルタイプの製品です。「スリーピン」や「ドリエルEX」と同様の1回1カプセル服用で、有効成分量も標準的な50mgです。飲みやすさと価格のバランスを重視する方に適しています。

参照:オール薬品工業株式会社 公式サイト

⑨ グ・スリーP

| 製品名 | グ・スリーP |

|---|---|

| 製造販売元 | 原沢製薬工業株式会社 |

| 有効成分 (2錠中) | ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg |

| 剤形 | 錠剤 |

| 特徴 | リポスミンやネオデイと同様、コストパフォーマンスに優れたジェネリック的な製品。ピンク色の小粒なフィルムコーティング錠で飲みやすい工夫がされている。 |

| 用法・用量 | 1日1回2錠、就寝前に服用 |

| 対象年齢 | 15歳以上 |

「グ・スリーP」も、コストを抑えたい方向けの選択肢の一つです。有効成分、用法・用量はドリエルなどと同じですが、価格が手頃です。錠剤が小粒で飲みやすいように工夫されている点もポイントです。

参照:原沢製薬工業株式会社 公式サイト

⑩ カイミン

| 製品名 | カイミン |

|---|---|

| 製造販売元 | 大昭製薬株式会社 |

| 有効成分 (2錠中) | ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg |

| 剤形 | 錠剤 |

| 特徴 | こちらもコストを抑えた製品の一つ。有効成分や含有量は標準的で、安心して使える。近所のドラッグストアでの取り扱いや価格を比較して選ぶと良い。 |

| 用法・用量 | 1日1回2錠、就寝前に服用 |

| 対象年齢 | 15歳以上 |

「カイミン」も、コストパフォーマンスを重視する際の選択肢となる製品です。成分や効果は他のジフェンヒドラミン塩酸塩製剤と変わりませんので、価格や入手しやすさで選んで問題ありません。

参照:大昭製薬株式会社 公式サイト

⑪ レスティ錠

| 製品名 | レスティ錠 |

|---|---|

| 製造販売元 | 協和薬品工業株式会社 |

| 有効成分 (2錠中) | ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg |

| 剤形 | 錠剤 |

| 特徴 | 他の製品と同様に、コストパフォーマンスに優れた錠剤タイプ。有効成分も標準的で、一時的な不眠に安心して使用できる。 |

| 用法・用量 | 1日1回2錠、就寝前に服用 |

| 対象年齢 | 15歳以上 |

「レスティ錠」も、価格を重視する方に向けた製品です。有効成分はジフェンヒドラミン塩酸塩50mgで、ドリエルなどと同等の効果が期待できます。

参照:協和薬品工業株式会社 公式サイト

⑫ 漢方ナイトミン

| 製品名 | 漢方ナイトミン |

|---|---|

| 製造販売元 | 小林製薬株式会社 |

| 有効成分 (12錠中) | 酸棗仁湯(サンソウニントウ)エキス 1,500mg |

| 剤形 | 錠剤 |

| 特徴 | 漢方の力で心身の疲労からくる不眠を改善。抗ヒスタミン薬が合わない方や、穏やかな作用を求める方向け。体力がなく、疲れているのに神経が高ぶって眠れないという体質の方に適している。 |

| 用法・用量 | 1日3回、1回4錠を食間に服用 |

| 対象年齢 | 15歳以上 |

「漢方ナイトミン」は、これまで紹介してきた製品とは異なり、漢方処方「酸棗仁湯」をベースにした製品です。心身の疲労が蓄積し、ぐったりしているのに頭は冴えて眠れない、という「心血虚」の状態を改善します。直接的な眠気作用ではなく、不眠の原因となる体質からアプローチするため、効果は穏やかです。抗ヒスタミン薬の副作用(翌日の眠気など)が気になる方や、西洋薬に抵抗がある方におすすめです。

参照:小林製薬株式会社 公式サイト

睡眠改善薬の効果と副作用

睡眠改善薬は手軽に購入できる一方で、医薬品である以上、期待できる効果(ベネフィット)と注意すべき副作用(リスク)の両方を正しく理解しておくことが極めて重要です。安全に使用するために、どのような作用があり、どのような不調が起こりうるのかを把握しておきましょう。

期待できる効果

睡眠改善薬に期待できる主な効果は、「寝つきが悪い(入眠困難)」および「眠りが浅い(中途覚醒・早朝覚醒)」といった一時的な不眠症状の緩和です。

主成分であるジフェンヒドラミン塩酸塩は、脳内で覚醒の維持に関わるヒスタミンの働きを抑えることで、興奮状態を鎮め、自然に近い眠りを促します。具体的には、以下のような効果が期待されます。

- 入眠時間の短縮: ベッドに入ってからなかなか寝付けない、あれこれ考えて目が冴えてしまうといった場合に、脳の活動を穏やかにしてスムーズな入眠をサポートします。通常、服用後30分から1時間程度で効果が現れ始めます。

- 睡眠の維持: 夜中に何度も目が覚めてしまう、明け方に目が覚めて二度寝できないといった場合に、睡眠を安定させ、朝までぐっすり眠れるように手助けします。

これらの効果により、睡眠不足による日中の倦怠感や集中力低下を防ぎ、心身のコンディションを整えることができます。

また、漢方薬を主成分とする製品(例:漢方ナイトミン)の場合は、直接的な催眠作用ではなく、不眠の原因となる「心身の不調」にアプローチします。例えば、酸棗仁湯は、精神的な疲労や不安を和らげ、神経の高ぶりを鎮めることで、結果的に質の良い眠りをもたらします。効果の現れ方は穏やかですが、体質から改善していくという点が特徴です。

いずれのタイプの薬も、あくまで「一時的な」不眠に対するものです。その効果は、不眠の根本原因を取り除くものではないことを理解しておく必要があります。

注意すべき副作用

医薬品には必ず副作用のリスクが伴います。睡眠改善薬(特にジフェンヒドラミン塩酸塩製剤)で報告されている主な副作用は以下の通りです。

- 持ち越し効果(ハングオーバー): 最も注意すべき副作用の一つが、翌朝以降にも眠気や倦怠感、頭の重さ、注意力の散漫などが残ってしまう現象です。薬の作用が翌日まで続いてしまうことで起こります。薬の代謝には個人差があるため、特に初めて服用する際や、体調が優れない時には現れやすい傾向があります。

- 抗コリン作用による症状: ジフェンヒドラミン塩酸塩は、アセチルコリンという神経伝達物質の働きを抑える「抗コリン作用」も持っています。これにより、以下のような副作用が現れることがあります。

- 口の渇き(口渇): 唾液の分泌が抑制されるために起こります。

- 排尿困難: 膀胱の筋肉の収縮が弱まり、尿が出にくくなることがあります。特に前立腺肥大の持病がある男性は、症状が悪化する危険があるため使用できません。

- 便秘: 腸の動きが鈍くなることで起こります。

- 眼圧の上昇: 房水の排出が妨げられ、眼圧が上がることがあります。緑内障の診断を受けている方は、急激な眼圧上昇(急性緑内障発作)を引き起こすリスクがあるため、絶対に使用してはいけません。

- 消化器系の症状: 吐き気、嘔吐、食欲不振、胃の不快感などが現れることがあります。

- 精神神経系の症状: めまい、頭痛、起床時の頭重感、日中の眠気、神経過敏、一時的な意識障害(注意力の低下、判断力の低下、言動の異常など)が起こることがあります。

- 皮膚症状: 発疹、発赤、かゆみなどが現れた場合は、アレルギー反応の可能性があるため、直ちに服用を中止し、医師や薬剤師に相談してください。

これらの副作用は、用法・用量を守っていても現れる可能性があります。もし、これらの症状が現れたり、普段と違う体の不調を感じたりした場合は、すぐに服用を中止し、製品の添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談することが重要です。自己判断で服用を続けることは絶対に避けてください。

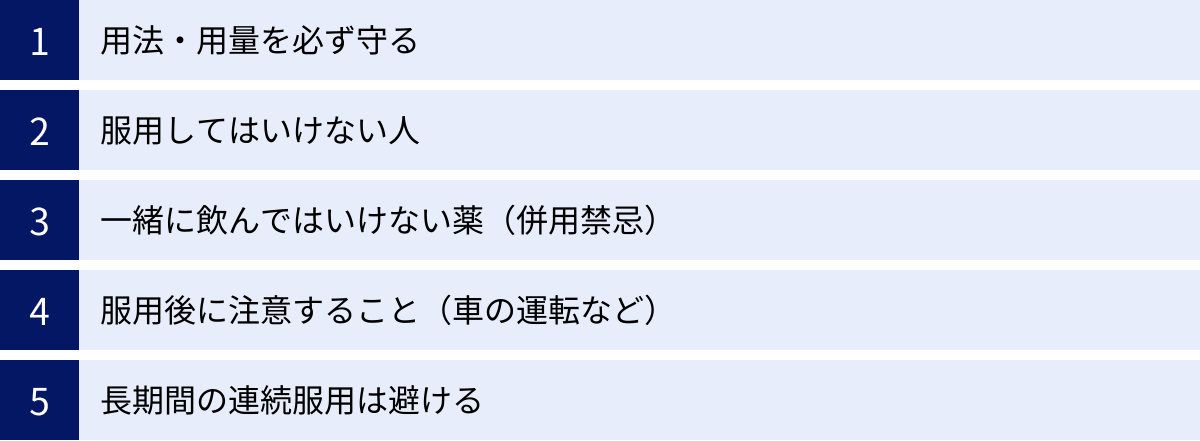

睡眠改善薬を使用するときの注意点

睡眠改善薬は、正しく使えば一時的な不眠の悩みを解決する心強い味方になりますが、使い方を誤ると効果が得られないばかりか、思わぬ健康被害につながる危険性があります。安全に使用するために、以下の5つの注意点を必ず守ってください。

用法・用量を必ず守る

これは医薬品を使用する上での大原則です。製品の添付文書や箱に記載されている1回の服用量(例:1回2錠)と服用回数(例:1日1回)を厳守してください。

「効果が弱いから」「もっとぐっすり眠りたいから」といった理由で、自己判断で量を増やして服用することは絶対にやめてください。量を増やしても効果が比例して強くなるわけではなく、副作用のリスクが急激に高まるだけで非常に危険です。特に、意識障害や呼吸抑制といった重篤な副作用を引き起こす可能性もあります。

また、服用するタイミングも「就寝前」と定められています。これは、服用後すぐに眠気が現れるためです。就寝直前ではないタイミングで服用すると、活動中に強い眠気に襲われ、転倒などの事故につながる恐れがあります。

服用してはいけない人

睡眠改善薬は、誰でも安全に使えるわけではありません。以下に該当する人は、副作用のリスクが非常に高い、あるいは持病を悪化させる危険があるため、服用してはいけません(禁忌)。

- 15歳未満の小児: 小児に対する安全性と有効性が確立されていないため、服用できません。

- 妊婦または妊娠している可能性のある人: 胎児への影響が懸念されるため、服用は避けるべきです。医師への相談が不可欠です。

- 授乳中の人: 有効成分が母乳に移行し、乳児に影響を与える可能性があるため、服用しないか、服用する場合は授乳を避ける必要があります。

- 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人: 再び服用すると、アナフィラキシーショックなどの重篤なアレルギー反応を引き起こす危険があります。

- 日常的に不眠の人、不眠症の診断を受けている人: 睡眠改善薬は一時的な不眠を対象としており、慢性的な不眠症の治療には適していません。医師の適切な診断と治療が必要です。

- 緑内障の診断を受けている人: 抗コリン作用により眼圧を上昇させ、症状を急激に悪化させる危険があります。

- 前立腺肥大の診断を受けている人: 抗コリン作用により排尿困難の症状が悪化する危険があります。

これらの禁忌事項は、安全を確保するための重要なルールです。一つでも当てはまる場合は、自己判断で服用せず、必ず医師や薬剤師に相談してください。

一緒に飲んではいけない薬(併用禁忌)

睡眠改善薬の服用中は、他の薬との飲み合わせにも注意が必要です。特に、以下の薬との併用は絶対に避けてください。

- 他の催眠鎮静薬: 他の睡眠改善薬や、医師から処方された睡眠薬など。作用が過剰に強まり、深刻な副作用のリスクが高まります。

- 風邪薬、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬: これらの薬の多くには、眠気を誘う抗ヒスタミン成分が含まれていることがあります。成分が重複し、作用が強く出過ぎてしまいます。

- 抗ヒスタミン剤を含有する内服薬: 鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬など。これらも睡眠改善薬と同じ系統の成分を含むため、併用は避けてください。

また、睡眠改善薬を服用する際は、アルコール(お酒)と一緒に飲むのは絶対にやめてください。 アルコールと薬の相互作用により、薬の作用が予測不能なほど強く現れ、記憶障害、呼吸抑制、意識障害といった命に関わる危険な状態に陥る可能性があります。

服用後に注意すること(車の運転など)

睡眠改善薬を服用した後は、眠気が強く現れるため、乗物(自動車、バイク、自転車など)または機械類の運転操作は絶対に行わないでください。

この注意は、服用した当日の夜だけでなく、翌朝以降も眠気が残る「持ち越し効果」があるため、注意力が完全に回復するまでは運転等を避ける必要があります。個人差はありますが、少なくとも服用後8時間程度は影響が残る可能性があると考えておきましょう。重要な仕事や試験、運転の予定がある前夜の服用は避けるのが賢明です。

長期間の連続服用は避ける

睡眠改善薬は、あくまで「一時的な不眠」に対する頓服(とんぷく)的な使用が原則です。漫然と長期間使い続けることは避けるべきです。

添付文書にも、「2~3回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください」「1週間を超えて連用しないでください」といった趣旨の注意書きがあります。

長期間の使用には、以下のようなリスクや問題点があります。

- 耐性の形成: 長く使い続けると、体が薬に慣れてしまい、同じ量では効果が出にくくなる可能性があります。

- 精神的依存: 「この薬がないと眠れない」と思い込んでしまい、薬を手放せなくなる精神的な依存状態に陥ることがあります。

- 根本原因の見逃し: 薬で症状をごまかし続けることで、不眠の背後にあるかもしれないうつ病や睡眠時無呼吸症候群といった、治療が必要な病気の発見が遅れてしまうリスクがあります。

もし、数日間使用しても全く改善が見られない、あるいは症状が1週間以上続くようであれば、それはセルフケアで対応できる範囲を超えているサインです。速やかに医療機関を受診しましょう。

睡眠改善薬に関するよくある質問

ここでは、睡眠改善薬に関して多くの人が抱く疑問について、Q&A形式で分かりやすくお答えします。

Q. どれくらいで効果が出ますか?

A. 一般的に、服用後30分~1時間程度で眠気を感じ始めることが多いです。ただし、効果の現れ方には個人差があります。胃の中に食べ物が多く残っている状態(食後すぐなど)で服用すると、薬の吸収が遅れ、効果発現までに時間がかかることがあります。そのため、就寝前に服用することが推奨されています。液体タイプや液体inカプセルタイプの製品は、錠剤に比べて吸収が速く、より速やかな効果が期待できるとされています。

Q. 依存性はありますか?

A. 医師が処方する睡眠薬(特に古いタイプのバルビツール酸系やベンゾジアゼピン系)と比較すると、市販の睡眠改善薬の主成分であるジフェンヒドラミン塩酸塩の身体的な依存性や耐性(薬が効きにくくなること)のリスクは低いとされています。

しかし、「この薬を飲まないと眠れない」と思い込んでしまう「精神的依存」に陥る可能性はゼロではありません。 そのためにも、あくまで一時的な使用に留め、長期間の連用は避けることが重要です。

Q. 毎日飲んでも大丈夫ですか?

A. 毎日連続して服用することは推奨されません。 睡眠改善薬は、突発的なストレスや環境の変化などで眠れない「特別な日」に限定して使用するのが基本的な考え方です。

添付文書にも記載されている通り、数日間使用しても症状が改善しない場合や、1週間以上連用が必要な状態であれば、それは一時的な不眠ではなく、慢性的な不眠症や他の病気の可能性があります。その場合は、薬の使用を中止し、専門の医療機関を受診してください。

Q. 飲むと太ることはありますか?

A. 睡眠改善薬の服用が直接的な原因で太るという医学的な報告はほとんどありません。 しかし、有効成分である抗ヒスタミン薬の中には、副作用として食欲を増進させる作用が報告されているものもあります。ただし、これは主にアレルギー疾患などで長期間服用した場合に見られることが多く、睡眠改善薬の短期的な使用で体重に大きな影響が出る可能性は低いと考えられます。むしろ、睡眠不足自体が食欲をコントロールするホルモンのバランスを乱し、体重増加につながることが知られています。

Q. 翌日に眠気が残ることはありますか?

A. はい、あります。 これは「持ち越し効果(ハングオーバー)」と呼ばれる、睡眠改善薬で最もよく見られる副作用の一つです。薬の作用が翌朝まで残ってしまい、眠気、だるさ、頭がボーっとするといった症状が現れます。

薬の分解・排泄速度には個人差があるため、特に薬が効きやすい体質の人や、肝臓の機能が低下している高齢者などで起こりやすい傾向があります。もし翌日に眠気が残る場合は、次回の服用を控えるか、車の運転や危険な作業を避けるなど、十分な注意が必要です。

Q. 何歳から服用できますか?

A. 現在市販されているほとんどの睡眠改善薬の対象年齢は、15歳以上です。15歳未満の小児に対しては、安全性や有効性が確認されていないため、使用することはできません。お子様の不眠については、自己判断で薬を与えるのではなく、小児科医に相談してください。

Q. どこで購入できますか?

A. 睡眠改善薬は「指定第2類医薬品」または「第2類医薬品」に分類されるため、全国の薬局やドラッグストアで購入できます。 また、薬剤師や登録販売者が常駐している一部のオンラインストアでも購入可能です。購入時には、専門家から副作用や注意点について情報提供を受けることが推奨されていますので、不安な点があれば気軽に相談しましょう。

Q. 睡眠改善薬の代わりになるものはありますか?

A. 薬に頼る前に、まずは生活習慣の見直しが最も重要です。それでもサポートが必要な場合、医薬品以外の選択肢として、睡眠の質を高める機能性表示食品やサプリメントがあります。

代表的な成分には、GABA(ギャバ)、L-テアニン、グリシン、ラフマ由来ヒペロシドなどがあります。これらは、ストレス緩和やリラックス効果、深部体温の調整などを通じて、睡眠の質をサポートする働きが報告されています。医薬品である睡眠改善薬とは異なり、作用は穏やかで、副作用のリスクも低いのが特徴です。薬に抵抗がある方や、より日常的なケアとして取り入れたい方には良い選択肢となるでしょう。

薬に頼らない!睡眠の質を高める生活習慣

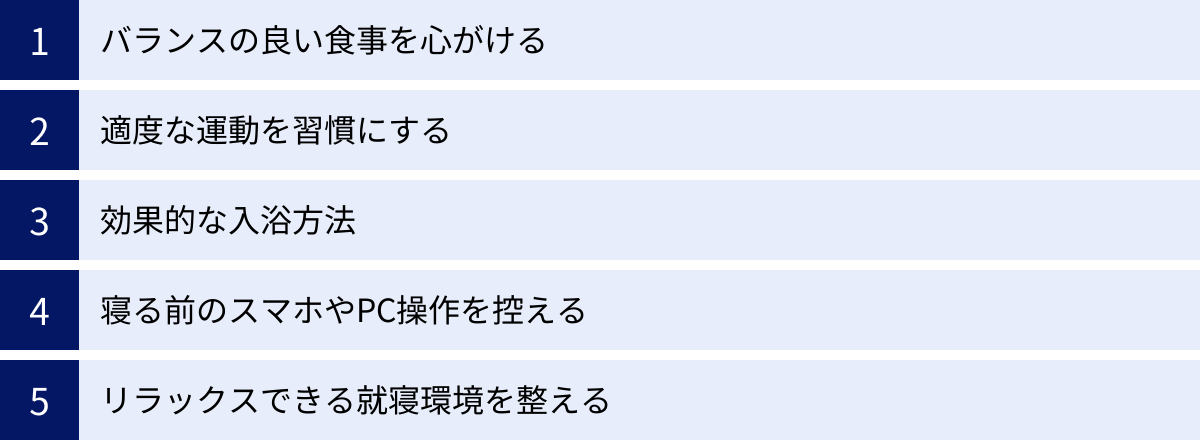

睡眠改善薬は一時的な不眠には有効ですが、根本的な解決策ではありません。健やかな眠りを取り戻し、維持するためには、日々の生活習慣を見直すことが最も重要です。ここでは、今日から実践できる睡眠の質を高めるための5つの生活習慣をご紹介します。

バランスの良い食事を心がける

食事の内容は、睡眠の質に大きく影響します。特に、睡眠に関わるホルモンの材料となる栄養素を意識して摂取することが大切です。

- トリプトファンを摂取する: トリプトファンは、精神を安定させる「セロトニン」や、眠りを誘う「メラトニン」といったホルモンの原料となる必須アミノ酸です。トリプトファンは体内で生成できないため、食事から摂取する必要があります。大豆製品(豆腐、納豆、味噌)、乳製品(牛乳、ヨーグルト、チーズ)、バナナ、ナッツ類、肉、魚などに多く含まれています。

- ビタミンB6と炭水化物を一緒に: トリプトファンからセロトニンが合成される際には、ビタミンB6が必要です。また、炭水化物を摂ることで、トリプトファンが脳内に取り込まれやすくなります。ビタミンB6は、にんにく、マグロ、カツオ、鶏肉などに多く含まれます。夕食では、これらの食材とご飯やパンなどの炭水化物をバランス良く組み合わせるのがおすすめです。

- 就寝直前の食事は避ける: 寝る直前に食事をすると、消化活動のために胃腸が活発に働き、体が休息モードに入れなくなります。深い眠りを妨げる原因となるため、夕食は就寝の3時間前までに済ませるのが理想です。

- カフェイン・アルコールに注意: カフェインには覚醒作用があり、その効果は3~4時間続くとされています。夕方以降のコーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどは避けましょう。また、アルコールは寝つきを良くするように感じますが、利尿作用で夜中に目が覚めたり、深い眠りを妨げたりするため、睡眠の質を著しく低下させます。

適度な運動を習慣にする

適度な運動は、心地よい疲労感を生み出し、スムーズな入眠と深い眠りを促します。

- 運動のタイミング: 就寝の2~3時間前に、やや汗ばむ程度の軽い有酸素運動を行うのが最も効果的です。運動によって一時的に上昇した深部体温が、就寝時間に向けて下がっていく過程で、強い眠気が誘発されます。

- おすすめの運動: ウォーキング、ジョギング、ヨガ、ストレッチなどがおすすめです。1回30分程度でも効果が期待できます。大切なのは、無理なく継続することです。

- 避けるべき運動: 就寝直前の激しい運動は、交感神経を興奮させてしまい、体を覚醒モードにしてしまうため逆効果です。トレーニングジムでの本格的な筋トレなどは、日中や夕方の早い時間帯に行いましょう。

効果的な入浴方法

入浴は、心身をリラックスさせ、睡眠の質を高めるための簡単で効果的な方法です。

- 入浴のタイミングと温度: 運動と同様に、深部体温のコントロールが鍵となります。就寝の1~2時間前に、38~40℃程度のぬるめのお湯に15~20分ほどゆっくり浸かるのが理想的です。これにより、一旦上昇した深部体温が就寝時にスムーズに低下し、自然な眠りにつながります。

- 熱すぎるお湯はNG: 42℃以上の熱いお湯は、交感神経を刺激して体を興奮させてしまうため、寝つきを悪くする可能性があります。

- リラックス効果を高める工夫: 好きな香りの入浴剤やアロマオイル(ラベンダー、カモミールなど)を使ったり、浴室の照明を少し暗くしたりするのもおすすめです。

寝る前のスマホやPC操作を控える

現代人にとって最も難しい課題の一つかもしれませんが、睡眠の質に与える影響は絶大です。

- ブルーライトの影響: スマートフォン、PC、タブレット、テレビなどの画面から発せられるブルーライトは、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を強力に抑制します。メラトニンの分泌が抑えられると、脳は「まだ昼間だ」と錯覚し、覚醒状態が続いてしまいます。

- デジタルデトックスの時間を作る: 少なくとも就寝の1~2時間前には、これらのデジタルデバイスの使用をやめることを習慣にしましょう。「ナイトモード」や「ブルーライトカット」機能も一定の効果はありますが、画面から得られる情報そのものが脳を興奮させるため、デバイスから離れるのが最善です。

- 寝る前の過ごし方: スマホの代わりに、読書(刺激の少ない内容のもの)、音楽鑑賞、軽いストレッチ、瞑想など、心と体をリラックスさせる活動に時間を使いましょう。

リラックスできる就寝環境を整える

寝室が快適な空間であることは、質の良い睡眠のための基本です。

- 光のコントロール: 寝室はできるだけ暗くしましょう。遮光カーテンを利用したり、電子機器の小さな光もアイマスクやテープで覆ったりすると効果的です。

- 温度と湿度の管理: 快適な睡眠のための理想的な室温は、夏場は25~26℃、冬場は22~23℃、湿度は通年で50~60%が目安とされています。エアコンや加湿器・除湿器を上手に活用しましょう。

- 音の対策: 生活音や外部の騒音が気になる場合は、耳栓やホワイトノイズマシン(安らぎの音を出す装置)などを試してみるのも良いでしょう。

- 自分に合った寝具: 体に合わない枕やマットレスは、肩こりや腰痛の原因になるだけでなく、寝返りを妨げて睡眠の質を低下させます。様々な素材や硬さのものがあるので、専門店のスタッフに相談するなどして、自分に最適なものを選びましょう。

これらの生活習慣は、一つひとつは小さなことかもしれませんが、継続することで睡眠の質を大きく改善する力を持っています。薬に頼る前に、まずはご自身の生活を見直し、できることから始めてみましょう。

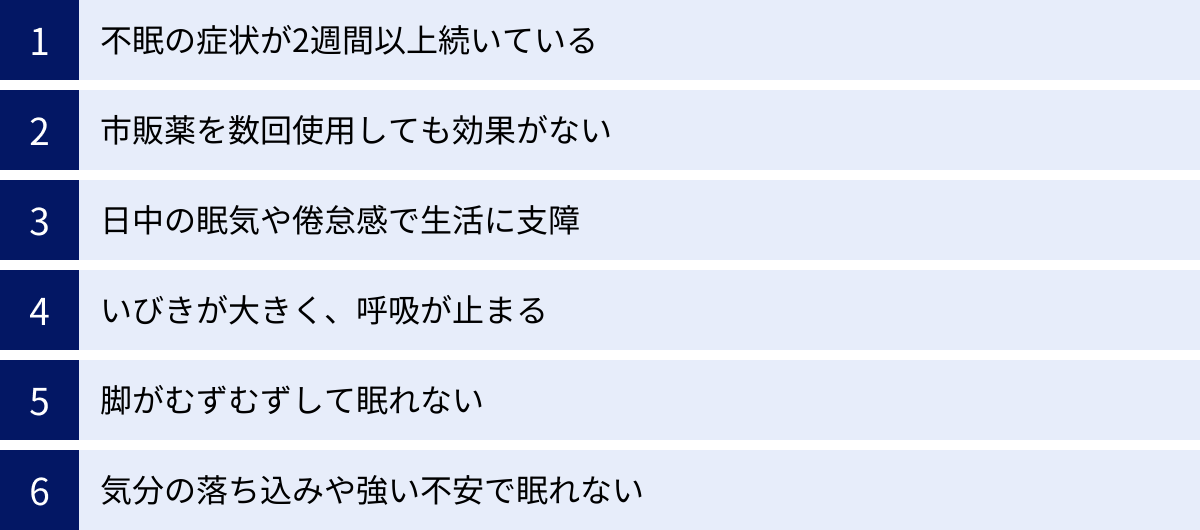

症状が改善しない場合は医療機関の受診を

市販の睡眠改善薬を試したり、生活習慣を改善したりしても、不眠の症状がなかなか良くならない場合は、自己判断で対処を続けるべきではありません。それは、あなたの不眠が単なる一時的なものではなく、専門的な治療が必要な病気のサインである可能性があるからです。

以下のような状況に当てはまる場合は、速やかに医療機関を受診することを強く推奨します。

- 不眠の症状が2週間以上続いている: 睡眠改善薬の使用目安は1週間以内です。それを超えて不眠が続く場合は、慢性化している可能性があります。

- 市販の睡眠改善薬を数回使用しても、全く効果が感じられない: 薬が効かないということは、不眠の原因が抗ヒスタミン薬で対処できる範囲を超えていることを示唆します。

- 日中の眠気や倦怠感がひどく、仕事や学業、日常生活に深刻な支障が出ている: これは、睡眠が量・質ともに著しく不足している証拠です。放置すると、事故や健康問題のリスクが高まります。

- いびきが非常に大きい、睡眠中に呼吸が止まっていると指摘された: これは「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」の典型的な症状です。この病気は、高血圧や心臓病、脳卒中のリスクを大幅に高めるため、専門的な診断と治療が不可欠です。

- 寝る前に脚がむずむずしたり、火照ったりして眠れない: これは「むずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群)」の可能性があります。神経系の病気であり、特殊な治療薬が必要です。

- 気分の落ち込み、興味や喜びの喪失、不安感が強く、それが原因で眠れない: 不眠は「うつ病」や「不安障害」といった精神疾患の最も一般的な症状の一つです。この場合、不眠の治療だけでなく、背景にある精神疾患そのものの治療が必要となります。

これらの症状があるにもかかわらず、市販薬でごまかし続けることは、根本的な原因を見逃し、病気を悪化させてしまうことにつながりかねません。

何科を受診すればよいか?

不眠の相談ができる診療科はいくつかあります。

- 精神科・心療内科: ストレスや気分の落ち込み、不安などが不眠の主な原因と考えられる場合に最も適しています。うつ病や不安障害などの診断と治療も行います。

- 睡眠専門外来・睡眠クリニック: 睡眠に関するあらゆる問題を専門的に扱うクリニックです。睡眠時無呼吸症候群やむずむず脚症候群など、特殊な睡眠障害の検査・診断・治療に特化しています。

- かかりつけの内科: まずは身近な医師に相談したいという場合は、かかりつけの内科でも基本的な相談や初期対応は可能です。必要に応じて、適切な専門医を紹介してもらえます。

医療機関を受診することは、決して特別なことではありません。むしろ、自分の体の声に耳を傾け、専門家の助けを借りて問題を解決するための、賢明で前向きな一歩です。一人で抱え込まず、専門家に相談することで、適切な診断とあなたに合った治療法が見つかり、健やかな眠りを取り戻すための道が開けるはずです。