「夜、布団に入ってもなかなか寝付けない」「途中で何度も目が覚めてしまい、朝スッキリしない」といった睡眠に関する悩みは、多くの人が一度は経験するものです。忙しい現代社会において、手軽に睡眠の悩みを解決したいと考えたとき、「睡眠導入剤はコンビニで買えるのだろうか?」と疑問に思う方もいるかもしれません。

この記事では、その疑問に明確に答えながら、睡眠に関する薬の正しい知識、ドラッグストアで購入できる市販薬の選び方、そして薬に頼らないためのセルフケア方法まで、網羅的に解説します。睡眠の質は日中のパフォーマンスや心身の健康に直結する重要な要素です。自分の症状や状況に合った適切な対処法を見つけ、健やかな毎日を送るための第一歩としましょう。

目次

結論:睡眠導入剤はコンビニでは購入できない

まず、この記事の核心となる結論からお伝えします。「睡眠導入剤」と呼ばれる医療用の睡眠薬は、コンビニエンスストアでは一切購入できません。

「それなら、どこで手に入れればいいの?」と疑問に思うかもしれません。睡眠に関する薬を入手する方法は、大きく分けて2つあります。それは、ドラッグストア(薬局・薬店)で購入するか、病院やクリニックなどの医療機関で処方してもらうかです。

しかし、ここで非常に重要なポイントがあります。それは、ドラッグストアで市販されている薬と、病院で処方される薬は、根本的に種類が異なるという点です。一般的に「睡眠薬」と聞いて多くの人がイメージする、いわゆる「睡眠導入剤」は、後者の医療機関で処方される薬に該当します。

睡眠薬が欲しい場合、ドラッグストアか病院へ

手軽に利用できるコンビニで睡眠薬が手に入らないと知り、がっかりした方もいるかもしれません。しかし、これには明確な理由があり、私たちの安全を守るための重要なルールが関係しています。

もしあなたが睡眠に関する悩みを抱えており、薬の力を借りたいと考えている場合、取るべき選択肢は以下のようになります。

- 一時的な不眠症状の場合 → ドラッグストアで「睡眠改善薬」を購入する

- 原因:旅行による時差ボケ、一時的なストレスや心配事、生活リズムの乱れなど。

- 症状:「寝つきが悪い」「眠りが浅い」といった症状が数日間続いている。

- ドラッグストアでは、「睡眠導入剤」ではなく「睡眠改善薬」という名称の市販薬が販売されています。これらは、医療用の睡眠導入剤とは作用の仕組みや強さが異なり、あくまで一時的な不眠症状を緩和するためのものです。

- 慢性的な不眠や深刻な症状の場合 → 医療機関を受診し、「睡眠導入剤」を処方してもらう

- 原因:長期にわたるストレス、うつ病などの精神疾患、睡眠時無呼吸症候群などの身体疾患。

- 症状:不眠が2週間以上続いている、日中の激しい眠気で生活に支障が出ている、気分の落ち込みが激しいなど。

- 医師が診察した上で、その人の症状や健康状態に最も適した「睡眠導入剤(医療用医薬品)」を処方します。これらは効果が高い分、副作用や依存性のリスク管理が必要なため、専門家である医師の判断が不可欠です。

このように、睡眠薬を求める場合、まず自分の症状が「一時的なもの」なのか「慢性的なもの」なのかを見極めることが重要です。そして、コンビニではこれらの薬は一切手に入らず、症状の軽重に応じてドラッグストアか病院を選択する必要があるということを覚えておきましょう。

次の章では、なぜコンビニで睡眠導入剤や多くの市販薬が買えないのか、その背景にある医薬品販売のルールについて詳しく解説していきます。

なぜ?睡眠導入剤がコンビニで買えない理由

前の章で、睡眠導入剤はコンビニでは購入できず、ドラッグストアか病院で手に入れる必要があると解説しました。では、なぜコンビニでは販売できないのでしょうか。その理由は、医薬品の安全な使用を確保するために法律で定められた、厳格な販売ルールと医薬品の分類にあります。

このルールを理解することは、自分や家族が薬を安全に使う上で非常に重要です。ここでは、医薬品の分類について、一つひとつ分かりやすく解説していきます。

医薬品の販売ルールと分類が関係している

日本で販売されている医薬品は、その副作用のリスクの高さに応じて、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(通称:薬機法)」によっていくつかのカテゴリーに分類されています。そして、その分類ごとに、販売できる場所や、販売時に専門家(薬剤師や登録販売者)がどのように関与すべきかが細かく定められています。

コンビニエンスストアの多くは、これらの専門家が常駐していないため、販売が許可されている医薬品の種類が非常に限られています。特に、睡眠に作用する薬のように、副作用に注意が必要なものは、専門家による情報提供や相談対応が不可欠とされるため、コンビニでの販売は認められていないのです。

以下に、医薬品の分類とそれぞれの特徴をまとめた表を示します。

| 医薬品の分類 | 主な特徴 | 販売場所・条件 | 具体例(睡眠関連以外も含む) |

|---|---|---|---|

| 医療用医薬品 | 医師の処方箋が必要。効果が高いが、副作用のリスク管理が重要。 | 病院、診療所、調剤薬局 | 睡眠導入剤、抗生物質、高血圧治療薬 |

| 要指導医薬品 | 薬剤師による対面での情報提供が必須。市販薬として新しく、取り扱いに特に注意が必要。 | 薬局、ドラッグストア(薬剤師常駐) | 一部のスイッチOTC医薬品(医療用から転用されたばかりの薬) |

| 第1類医薬品 | 薬剤師による書面を用いた情報提供が必須。副作用リスクが比較的高いため、専門家の適切な指導が必要。 | 薬局、ドラッグストア(薬剤師常駐) | 一部の胃薬(H2ブロッカー)、発毛剤、一部の解熱鎮痛薬 |

| 指定第2類医薬品 | 薬剤師または登録販売者による情報提供が努力義務。依存性・習慣性のリスクがある成分を含む。 | 薬局、ドラッグストア | 多くの睡眠改善薬、総合感冒薬、一部の解熱鎮痛薬 |

| 第2類医薬品 | 薬剤師または登録販売者による情報提供が努力義務。日常生活に支障をきたすほどの健康被害が生じる恐れがある副作用のリスクがある。 | 薬局、ドラッグストア | 多くの風邪薬、漢方薬、アレルギー用薬 |

| 第3類医薬品 | 専門家による情報提供の法的義務はない(購入者からの相談があれば応じる)。副作用リスクが比較的低い。 | 薬局、ドラッグストア、一部の登録販売者がいるコンビニやスーパー | ビタミン剤、整腸薬、多くの湿布薬 |

この表からも分かるように、私たちが「睡眠薬」と聞いてイメージする薬は、最も厳格な管理が必要な「医療用医薬品」か、それに準じて注意が必要な「指定第2類医薬品」に分類されます。それぞれの分類について、もう少し詳しく見ていきましょう。

医療用医薬品(医師の処方箋が必要)

医療用医薬品は、医師が患者一人ひとりの症状や体質、他の病気の有無などを総合的に診断した上で発行する「処方箋」に基づいてのみ、調剤薬局で受け取ることができる薬です。 まさに、睡眠導入剤がこの分類に該当します。

これらの薬は、高い治療効果が期待できる一方で、副作用や依存性、乱用のリスクも伴います。そのため、専門家である医師の監督のもとで、用法・用量を厳守して使用することが絶対条件となります。もしコンビニで誰でも簡単に購入できてしまえば、誤った使用による健康被害や乱用が多発する危険性があるため、厳しく制限されているのです。

要指導・第1類医薬品(薬剤師による説明が必要)

これらは、市販薬(OTC医薬品)の中でも副作用のリスクが比較的高く、薬剤師からの対面での情報提供が法律で義務付けられている医薬品です。薬剤師は、購入者がその薬を安全に使用できるかを確認し、副作用や注意点について詳しく説明しなければなりません。

これらの薬は、薬剤師が不在の店舗では販売できず、またインターネット販売においても、薬剤師がチャットや電話で情報提供を行うなど、厳しいルールが課せられています。睡眠改善薬にはこの分類の薬は少ないですが、市販薬の中では最も厳格に管理されているグループです。

指定第2類・第2類医薬品(登録販売者でも販売可)

ドラッグストアで販売されている市販の睡眠改善薬の多くは、「指定第2類医薬品」に分類されます。

第2類医薬品は、副作用などにより日常生活に支障をきたす程度の健康被害が生じる恐れがあるものです。その中でも「指定」が付くものは、特に注意が必要な成分(依存性・習慣性がある成分など)を含んでいます。

これらの医薬品は、薬剤師または医薬品販売の専門資格である「登録販売者」がいる店舗であれば販売が可能です。専門家からの情報提供は「努力義務」とされていますが、購入者から相談があった場合には、必ず応じなければなりません。副作用のリスクを理解した上で正しく使用する必要があるため、やはり専門家のいるドラッグストアなどでの販売に限定されているのです。

第3類医薬品(登録販売者でも販売可)

第3類医薬品は、副作用のリスクが比較的低いとされている医薬品です。ビタミン剤や整腸薬、一部の湿布薬などがこれに該当します。専門家からの情報提供は法的な義務ではありませんが、購入者からの相談には応じることになっています。一部のコンビニやスーパーでも、登録販売者を配置することで第2類や第3類の医薬品を販売しているケースがありますが、24時間常駐しているわけではないため、購入できる時間は限られます。

以上のことから、医薬品は効果とリスクのバランスによって厳密に分類・管理されており、安全性を確保するために必要な専門家の配置や情報提供が困難なコンビニエンスストアでは、睡眠導入剤はもちろん、多くの市販薬も取り扱うことができないのです。

「睡眠導入剤」と「睡眠改善薬」の根本的な違い

これまで、「睡眠導入剤」と「睡眠改善薬」という2つの言葉を使い分けてきました。この2つは、名前が似ているため混同されがちですが、その作用の仕組み、目的、入手方法において全く異なるものです。この違いを正しく理解することは、自分の症状に合った適切な対処法を選ぶ上で極めて重要です。

ここでは、それぞれの薬がどのようなものなのか、その本質的な違いを詳しく解説します。

| 項目 | 睡眠導入剤 | 睡眠改善薬 |

|---|---|---|

| 分類 | 医療用医薬品 | 要指導・指定第2類医薬品など(市販薬) |

| 入手方法 | 医師の処方箋が必要 | ドラッグストアなどで購入可能 |

| 主な作用 | 脳の機能を直接抑制し、強制的に眠りを誘う | 脳の覚醒物質(ヒスタミン)の働きを抑え、自然な眠りを助ける |

| 対象症状 | 不眠症(慢性的な睡眠障害)の治療 | 一時的な不眠症状(寝つきが悪い、眠りが浅い)の緩和 |

| 使用期間 | 医師の指示に従う(長期にわたる場合もある) | 短期間の使用が原則(1週間程度が目安) |

| 主な有効成分 | ベンゾジアゼピン系、非ベンゾジアゼピン系、メラトニン受容体作動薬、オレキシン受容体拮抗薬など | ジフェンヒドラミン塩酸塩など |

睡眠導入剤とは

睡眠導入剤は、医師の診断に基づいて処方される「医療用医薬品」であり、「不眠症」という病気の治療を目的として使用される薬です。

脳の興奮を直接抑える

睡眠導入剤の最大の特徴は、脳の神経活動に直接作用し、興奮を鎮めることで半ば強制的に眠りを誘発する点にあります。例えるなら、脳の活動のスイッチを「オフ」にするような強力な働きを持っています。

その作用の仕方によって、いくつかのタイプに分類されます。

- GABA受容体作動薬(ベンゾジアゼピン系・非ベンゾジアゼピン系):脳内でリラックス効果をもたらす神経伝達物質「GABA」の働きを強め、脳全体の活動を抑制します。古くから使われていますが、依存性やふらつきなどの副作用に注意が必要です。

- メラトニン受容体作動薬:体内時計を調整し、眠りを促すホルモン「メラトニン」が作用する受容体を刺激し、自然な入眠を促します。

- オレキシン受容体拮抗薬:脳を覚醒させる物質「オレキシン」の働きをブロックすることで、覚醒状態から睡眠状態への移行をスムーズにします。比較的新しいタイプの薬で、依存性が少ないとされています。

医師は、患者の不眠のタイプ(入眠障害、中途覚醒、早朝覚醒など)や原因、年齢、持病などを考慮し、これらの薬の中から最適なものを選択します。

医師の処方箋が必要な医療用医薬品

前述の通り、睡眠導入剤は効果が高い反面、副作用(翌日の眠気、ふらつき、記憶障害など)や、長期使用による依存性・耐性(薬が効きにくくなること)のリスクを伴います。そのため、その使用には医師による専門的な管理が不可欠です。

自己判断で量を変えたり、急に中断したりすると、かえって症状が悪化したり、離脱症状(強い不安、不眠など)が現れたりすることもあります。したがって、睡眠導入剤は必ず医師の指示通りに服用し、定期的に診察を受ける必要があるのです。

睡眠改善薬とは

一方、睡眠改善薬は、ドラッグストアなどで処方箋なしに購入できる「市販薬(OTC医薬品)」です。 こちらは病気の「治療」ではなく、あくまで「一時的な不眠症状の緩和」を目的としています。

アレルギー薬の副作用(眠気)を応用

市販の睡眠改善薬のほとんどは、「ジフェンヒドラミン塩酸塩」という成分を有効成分としています。実はこの成分、もともとはアレルギー症状(くしゃみ、鼻水、かゆみなど)を抑えるための「抗ヒスタミン薬」として開発されたものです。

アレルギーの原因となるヒスタミンは、体内で炎症反応を引き起こすだけでなく、脳内では覚醒を維持するという重要な役割も担っています。抗ヒスタミン薬は、この脳内のヒスタミンの働きもブロックしてしまうため、副作用として「眠気」が生じます。

睡眠改善薬は、この眠くなるという副作用を主作用として意図的に利用した薬なのです。睡眠導入剤が脳のスイッチを強制的に「オフ」にするイメージだとすれば、睡眠改善薬は、脳の覚醒スイッチを少し「弱める」ことで、自然な眠りに入りやすくする手助けをする、といったイメージが近いでしょう。

一時的な不眠症状を緩和する市販薬

睡眠改善薬が対象とするのは、慢性的な不眠症ではありません。環境の変化や精神的な緊張など、原因がはっきりしている「一時的な不眠」です。

- 旅行や出張による時差ボケや環境の変化で寝付けない

- 大切な試験やプレゼンの前で、緊張して眠れない

- 心配事があって、頭が冴えてしまって眠れない

- 不規則な生活で、一時的に睡眠リズムが乱れている

このような状況で、寝つきが悪い、眠りが浅いといった症状を緩和し、生活リズムを元に戻すきっかけとして使うのが、睡眠改善薬の正しい使い方です。慢性的な不眠に悩んでいる人が使用しても、根本的な解決にはならず、かえって治療の開始を遅らせてしまう可能性があるため、注意が必要です。

このように、「睡眠導入剤」と「睡眠改善薬」は、その目的も作用も全く異なります。自分の不眠がどのような性質のものかを見極め、安易に市販薬に頼るのではなく、必要であれば専門医に相談するという判断が大切です。

ドラッグストアで買える市販の睡眠改善薬の選び方

「睡眠改善薬」が一時的な不眠のための市販薬であると理解した上で、いざドラッグストアに行くと、様々な種類の製品が並んでいてどれを選べば良いか迷ってしまうかもしれません。

市販の睡眠改善薬を選ぶ際には、いくつかのポイントがあります。ここでは、「有効成分」と「薬の形状(剤形)」という2つの視点から、自分に合った薬を選ぶためのヒントを解説します。

有効成分で選ぶ

市販の睡眠改善薬は、主に「ジフェンヒドラミン塩酸塩」を配合したものと、「漢方薬」の2つに大別されます。それぞれに特徴があり、期待できる効果や適した人が異なります。

ジフェンヒドラミン塩酸塩

現在、日本で販売されている睡眠改善薬の主流となっているのが、この「ジフェンヒドラミン塩酸塩」を有効成分とするものです。

- 作用の仕組み:前述の通り、アレルギーを抑える抗ヒスタミン薬の一種です。脳内で覚醒の維持に関わる神経伝達物質「ヒスタミン」の働きを抑えることで、眠気を誘発します。

- メリット:服用後、比較的速やかに効果が現れることが期待できます。そのため、「今夜どうしても眠りたい」といった、急な不眠症状に対して即効性を求める場合に適しています。

- デメリット・注意点:効果の裏返しとして、副作用も現れやすいのが特徴です。代表的なものに、翌朝まで眠気やだるさが残る「持ち越し効果(ハングオーバー)」や、口が渇く、便秘になる、尿が出にくくなるといった「抗コリン作用」があります。特に、緑内障や前立腺肥大の持病がある方は、症状が悪化する恐れがあるため使用を避け、必ず医師や薬剤師に相談する必要があります。

- こんな人におすすめ:

- 普段は問題なく眠れるが、旅行や出張、試験前など、一時的なイベントが原因で寝付けない人。

- 即効性を重視し、短期的な使用を考えている人。

漢方薬

西洋薬とは異なるアプローチで不眠に働きかけるのが漢方薬です。漢方では、不眠を単なる「眠れない」という症状として捉えるのではなく、心と体のバランスの乱れ(気・血・水の不調)が原因で起こると考えます。

- 作用の仕組み:特定の処方が直接的に眠気を誘うというよりは、不眠の原因となっている体質的な問題を改善することで、自然な眠りを取り戻すことを目指します。例えば、イライラや興奮を鎮めたり、不安感を和らげたり、疲労を回復させたりする生薬を組み合わせることで、心身を穏やかな状態に導きます。

- メリット:体質に合えば、不眠の根本的な原因にアプローチできる可能性があります。ジフェンヒドラミン塩酸塩に比べて、翌日の眠気などの副作用が起こりにくい傾向があります。

- デメリット・注意点:西洋薬のような即効性は期待しにくく、効果を実感するまでに時間がかかる場合があります。また、「証」と呼ばれる個人の体質や体力に合わせた処方を選ぶことが重要で、合わないものを選んでも効果は得られません。

- 代表的な処方と、こんな人におすすめ:

- 酸棗仁湯(さんそうにんとう):心身が疲れているのに、神経が過敏になって眠れない「心血虚(しんけっきょ)」タイプの人に。

- 加味帰脾湯(かみきひとう):くよくよ考え事をしてしまい、不安感や貧血気味で眠りが浅い「気血両虚(きけつりょうきょ)」タイプの人に。

- 抑肝散(よくかんさん):イライラや怒りっぽさ、神経の高ぶりで眠れない「肝気鬱結(かんきうっけつ)」タイプの人に。

薬の形状(剤形)で選ぶ

有効成分と並んで、飲みやすさやライフスタイルに関わるのが薬の形状です。主に「錠剤・カプセルタイプ」と「ドリンクタイプ」があります。

錠剤・カプセルタイプ

市販の睡眠改善薬で最も一般的で、製品の種類が豊富なのがこのタイプです。

- メリット:

- PTPシートに入っており、持ち運びに便利で、旅行や出張先でも手軽に服用できます。

- 製品によっては錠剤に割線が入っており、量の調節がしやすい場合があります(ただし、自己判断での調節は推奨されません)。

- 糖衣錠などでコーティングされているものが多く、薬特有の味や匂いが気になりにくいです。

- デメリット:

- 服用する際には、水やぬるま湯が必要です。

- 人によっては、錠剤やカプセルを飲み込むのが苦手な場合があります。

ドリンクタイプ

水なしでそのまま飲める液体タイプの睡眠改善薬です。漢方薬をベースにした製品などに見られます。

- メリット:

- 水なしで手軽に飲めるため、ベッドサイドに置いておき、寝る直前にサッと服用できます。

- 液体のため体への吸収が速く、効果の発現が早いと感じる人もいます。

- 錠剤を飲むのが苦手な方でも、抵抗なく服用できます。

- デメリット:

- 瓶に入っているため、持ち運びにはかさばり、不便です。

- 飲みやすくするために、糖分や甘味料、香料などの添加物が多く含まれている場合があります。

- 一般的に、錠剤タイプに比べて価格が割高な傾向にあります。

選び方のまとめとして、まずは一般的なジフェンヒドラミン塩酸塩の錠剤タイプを試してみるのが基本です。もし副作用が気になる場合や、体質から見直したいと考えるのであれば、薬剤師に相談の上で漢方薬を検討するのが良いでしょう。また、錠剤を飲むのがどうしても苦手という方は、ドリンクタイプも有効な選択肢となります。 自分の症状、求める効果、ライフスタイルを総合的に考えて、最適な一品を選びましょう。

【薬剤師が選ぶ】市販の睡眠改善薬おすすめ6選

ドラッグストアには多くの睡眠改善薬が並んでいますが、ここでは特に代表的で、多くの方に選ばれている製品を6つピックアップしてご紹介します。それぞれの特徴を比較し、自分に合った薬を見つけるための参考にしてください。なお、価格は変動するため、あくまで目安としてお考えください。

| 製品名 | メーカー | 主な有効成分 | 剤形 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| ドリエル | エスエス製薬 | ジフェンヒドラミン塩酸塩 | 錠剤 | 睡眠改善薬の代表的ブランド。全国の薬局で入手しやすい。 |

| ネオデイ | 大正製薬 | ジフェンヒドラミン塩酸塩 | 錠剤 | 大手製薬会社の製品で安心感がある。小粒で飲みやすい工夫。 |

| リポスミン | 皇漢堂製薬 | ジフェンヒドラミン塩酸塩 | 錠剤 | コストパフォーマンスに優れ、継続しやすい価格帯。 |

| スリーピン | 薬王製薬 | ジフェンヒドラミン塩酸塩 | カプセル | 1回1カプセルで分かりやすい。ソフトカプセルで飲みやすい。 |

| ウット | 伊丹製薬 | ブロモバレリル尿素、アリルイソプロピルアセチル尿素など | 錠剤 | 複数の鎮静成分を配合。ストレスや興奮による不眠に適する。 |

| アロパノール | 全薬工業 | 抑肝散加陳皮半夏エキス | 錠剤/内服液 | 漢方処方。イライラや神経の高ぶりを鎮め、心身を落ち着かせる。 |

| 参照:各製品の公式サイト(エスエス製薬、大正製薬、皇漢堂製薬、薬王製薬、伊丹製薬、全薬工業) |

① ドリエル (エスエス製薬)

「ドリエル」は、日本で初めて発売された睡眠改善薬であり、その知名度と信頼性から多くの方に選ばれている、まさに代表的な製品です。

有効成分はジフェンヒドラミン塩酸塩で、一時的な不眠の症状(寝つきが悪い、眠りが浅い)を緩和します。テレビCMなどでもおなじみのため、「睡眠改善薬といえばドリエル」というイメージを持つ方も多いでしょう。全国のほとんどのドラッグストアで取り扱いがあり、入手しやすいのも大きなメリットです。初めて睡眠改善薬を試す方にとって、まず選択肢の筆頭に挙がる製品と言えます。

② ネオデイ (大正製薬)

「ネオデイ」は、リポビタンDなどで知られる大手製薬会社、大正製薬が販売する睡眠改善薬です。

有効成分はドリエルと同じくジフェンヒドラミン塩酸塩です。大手メーカーの製品であるという安心感から選ぶ方も多いでしょう。製品の特徴として、飲みやすさに配慮した小粒の錠剤であることが挙げられます。効果や作用はドリエルと基本的に同じですので、ブランドの好みや価格、入手しやすさなどで選ぶと良いでしょう。

③ リポスミン (皇漢堂製薬)

「リポスミン」は、ジェネリック医薬品などを多く手掛ける皇漢堂製薬の製品で、何と言ってもそのコストパフォーマンスの高さが魅力です。

有効成分、含有量ともに先発品であるドリエルなどと同じジフェンヒドラミン塩酸塩ですが、価格が比較的安価に設定されていることが多いです。そのため、「まずは少し試してみたい」「できるだけ費用を抑えたい」と考える方にとっては、非常に魅力的な選択肢となります。効き目や安全性は先発品と同等ですので、価格を重視するならリポスミンを検討してみるのがおすすめです。

④ スリーピン (薬王製薬)

「スリーピン」は、1回1カプセルという分かりやすさが特徴の睡眠改善薬です。

有効成分はジフェンヒドラミン塩酸塩で、液体状の有効成分をソフトカプセルに閉じ込めているため、体内で速やかに溶けて吸収されることが期待できます。錠剤を飲むのが少し苦手な方でも、つるんとしたソフトカプセルなら飲みやすいと感じるかもしれません。「何錠飲めばいいか迷いたくない」という方や、カプセル剤を好む方に適しています。

⑤ ウット (伊丹製薬)

「ウット」は、これまで紹介してきた4つの製品とは少し毛色が異なります。

有効成分として、ジフェンヒドラミン塩酸塩に加えて、ブロモバレリル尿素やアリルイソプロピルアセチル尿素といった複数の鎮静成分が配合されています。これらの成分は、脳の興奮を鎮める作用があるため、特にストレスや不安、緊張感が高まって頭が冴えて眠れない、という方に対して効果が期待できます。

ただし、これらの鎮静成分は依存性を形成するリスクがあるため、他の睡眠改善薬以上に、漫然とした長期連用は絶対に避けなければなりません。 使用はごく短期間に留め、症状が改善しない場合は速やかに医療機関を受診することが強く推奨される、注意深い使用が求められる薬です。

⑥ アロパノール (全薬工業)

「アロパノール」は、漢方処方をベースにした市販薬です。

有効成分は、神経の高ぶりやイライラを鎮める効果で知られる漢方薬「抑肝散(よくかんさん)」に、胃腸の働きを助ける生薬を加えた「抑肝散加陳皮半夏(よくかんさんかちんぴはんげ)」のエキスです。

直接的に眠気を誘うのではなく、ストレスによる神経の過敏状態を和らげ、心身をリラックスさせることで、自然な眠りへと導きます。「イライラして寝付けない」「怒りっぽくなりがちで、夜も目が冴えてしまう」といったタイプの不眠に悩む方に適しています。錠剤タイプとドリンクタイプがあり、飲みやすさで選べるのも特徴です。

これらの情報を参考に、ご自身の症状や体質、ライフスタイルに合った睡眠改善薬を見つけてみてください。ただし、どの薬を選ぶにしても、使用上の注意をよく読み、正しく使用することが大前提です。

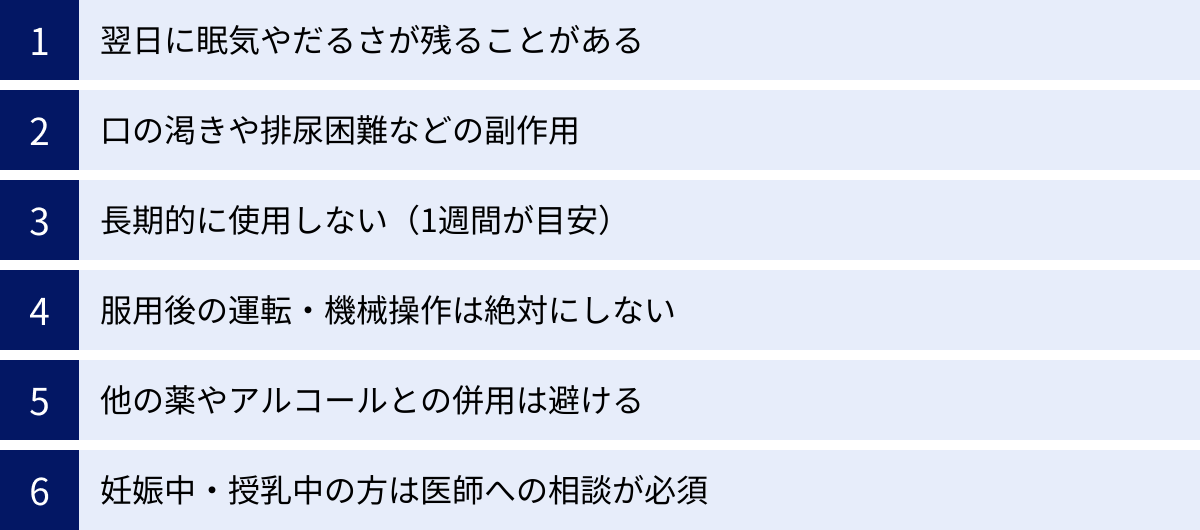

睡眠改善薬を使用する前に知っておくべき注意点と副作用

市販の睡眠改善薬は、一時的な不眠に対して有効な選択肢となり得ますが、医薬品である以上、副作用のリスクや使用上の注意点が伴います。手軽に購入できるからこそ、そのリスクを正しく理解し、安全に使用することが非常に重要です。ここでは、睡眠改善薬を服用する前に必ず知っておくべき6つのポイントを詳しく解説します。

翌日に眠気やだるさが残ることがある

睡眠改善薬の最も一般的な副作用の一つが、「持ち越し効果(ハングオーバー)」です。 これは、薬の作用が翌朝、あるいは日中まで続いてしまい、眠気、倦怠感、頭が重い感じ、集中力の低下といった症状が現れることを指します。

この原因は、薬が体内で分解・排出されるまでの時間が、個人の体質や体調によって異なるためです。特に、薬の代謝機能が低下している高齢者や、肝臓の機能が弱っている方は、持ち越し効果が現れやすい傾向があります。

対策としては、まず用法・用量を必ず守ることが基本です。また、初めて服用する際は、翌日が休日など、時間に余裕のある日に試してみることをお勧めします。もし翌日の眠気がひどい場合は、その薬が合っていない可能性があるので、使用を中止し、薬剤師に相談しましょう。

口の渇きや排尿困難などの副作用

睡眠改善薬の主成分であるジフェンヒドラミン塩酸塩は、眠気を催す作用(抗ヒスタミン作用)のほかに、「抗コリン作用」という副作用も持っています。これは、自律神経の働きに関わるアセチルコリンという神経伝達物質の働きをブロックしてしまう作用です。

この抗コリン作用により、以下のような症状が現れることがあります。

- 口や喉の渇き

- 便秘

- 尿が出にくくなる(排尿困難)

- 目のかすみ、視力調節障害

- 動悸

特に注意が必要なのは、緑内障や前立腺肥大症の持病がある方です。抗コリン作用は、眼圧を上昇させたり、尿閉(尿が全く出なくなる状態)を引き起こしたりして、病状を急激に悪化させる危険性があります。これらの持病がある方は、自己判断で睡眠改善薬を使用することは絶対に避けてください。

長期的に使用しない(1週間が目安)

市販の睡眠改善薬は、あくまで「一時的な不眠」に対処するためのものです。 そのため、長期にわたって漫然と使用することは推奨されていません。

製品の添付文書にも記載されていますが、2~3回服用しても症状がよくならない場合や、1週間以上続けて使用するような場合は、使用を中止し、医師や薬剤師に相談する必要があります。

長期連用には、以下のようなリスクが伴います。

- 耐性の形成:薬が効きにくくなり、効果を得るためにより多くの量が必要になってしまう。

- 根本原因の見逃し:慢性的な不眠の背景には、うつ病や睡眠時無呼吸症候群といった、専門的な治療が必要な病気が隠れている可能性があります。市販薬で症状をごまかし続けることで、これらの病気の発見や治療が遅れてしまう恐れがあります。

服用後の運転・機械操作は絶対にしない

これは最も重要な注意点の一つです。睡眠改善薬を服用すると、眠気や注意力の低下、判断力の鈍化が起こります。この状態で自動車の運転や危険を伴う機械の操作を行うことは、重大な事故につながる可能性があり、極めて危険です。

服用当日はもちろんのこと、前述の持ち越し効果により、翌日にも影響が残る可能性があります。 薬を服用した後は、翌朝スッキリと目覚めたと感じても、自分では気づかないうちに集中力や反射神経が低下していることもあります。睡眠改善薬を使用した日は、翌日も含めて、運転や危険な作業は絶対に避けるようにしてください。

他の薬やアルコールとの併用は避ける

睡眠改善薬は、他の薬やアルコールと一緒に服用すると、予期せぬ相互作用を引き起こす可能性があります。

- 他の薬との併用:総合感冒薬(風邪薬)、鼻炎用内服薬、アレルギー用薬、鎮咳去痰薬、乗り物酔い薬などには、同じ抗ヒスタミン成分が含まれていることが多くあります。これらを併用すると、成分が重複して作用が過剰に強まり、ひどい眠気や副作用のリスクが格段に高まります。

- アルコール(お酒)との併用:アルコールと睡眠改善薬の併用は絶対にやめてください。 アルコールにも脳の働きを抑制する作用(中枢神経抑制作用)があり、薬と一緒に摂取すると、その作用が極端に増強されます。これにより、呼吸が抑制されたり、意識障害に陥ったりするなど、命に関わる危険な状態を招く可能性があります。

妊娠中・授乳中の方は医師への相談が必須

妊娠中や授乳中の方が薬を使用する場合、胎児や母乳を通じて赤ちゃんに影響が及ぶ可能性を考慮しなければなりません。市販の睡眠改善薬の成分が、胎児や乳児にどのような影響を与えるかについては、安全性が確立されていません。

そのため、妊娠中の方、妊娠している可能性のある方、授乳中の方は、自己判断で睡眠改善薬を服用することは絶対に避けてください。 睡眠に悩みがある場合は、必ずかかりつけの産婦人科医や小児科医、薬剤師に相談し、安全な対処法について指導を受けるようにしましょう。

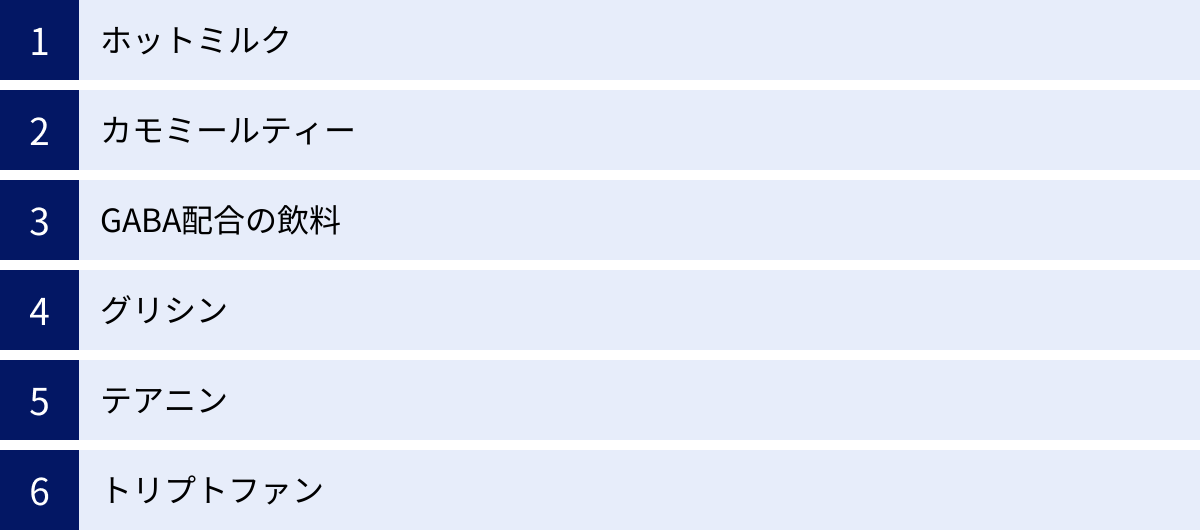

薬に頼りたくない時に試せること

市販の睡眠改善薬は一時的な不眠には役立ちますが、できれば薬に頼らずに眠りたい、と考える方も多いでしょう。また、薬を使うほどではないけれど、なんとなく寝つきが悪いと感じる日もあります。

幸いなことに、私たちの身近な場所、そう、コンビニエンスストアでも、穏やかな眠りをサポートしてくれるアイテムを見つけることができます。ここでは、コンビニで手軽に買える飲み物や、睡眠の質向上を助けるサプリメントについてご紹介します。

コンビニで買える眠りを助ける飲み物

就寝前に温かい飲み物を飲むと、心身がリラックスして寝つきやすくなります。コンビニで手に入る、眠りにおすすめの飲み物を見ていきましょう。

ホットミルク

昔から「眠れない時にはホットミルク」と言われるのには、科学的な根拠があります。牛乳には、必須アミノ酸の一種である「トリプトファン」が豊富に含まれています。このトリプトファンは、体内で精神を安定させる神経伝達物質「セロトニン」や、睡眠を促すホルモン「メラトニン」の原料となります。

また、温かい飲み物を飲むことで、一時的に体の深部体温が上がり、その後、体温が下がる過程で自然な眠気が誘発されます。カルシウムによるリラックス効果も期待できるため、就寝前の定番ドリンクとして最適です。

カモミールティー

ハーブティーの中でも、特にリラックス効果が高いことで知られるのがカモミールティーです。コンビニのドリンクコーナーでも、ティーバッグやペットボトル飲料として見かけることがあります。

カモミールに含まれる「アピゲニン」という成分には、穏やかな鎮静作用があり、神経の興奮を鎮めて心を落ち着かせる働きがあります。ノンカフェインなので、就寝前に安心して飲むことができます。優しい香りに包まれながら、一日の緊張をほぐす時間を作るのも良いでしょう。

GABA配合の飲料

最近、コンビニやスーパーでよく見かけるのが、「GABA(ギャバ)」を配合した機能性表示食品の飲料やチョコレートです。GABA(γ-アミノ酪酸)は、私たちの脳内にも存在するアミノ酸の一種で、興奮性の神経伝達を抑制し、ストレスを緩和したり、リラックス状態をもたらしたりする働きがあります。

研究により、GABAの摂取が睡眠の質(深い眠りの時間)を改善することが報告されています。ストレスで頭が冴えてしまう時や、緊張感が高い日に、こうしたGABA配合の製品を試してみるのも一つの方法です。

睡眠の質向上をサポートするサプリメント

医薬品ではありませんが、特定の栄養素を補うことで、睡眠の質をサポートすることが期待できるサプリメントもあります。これらはドラッグストアやオンラインストアで入手できます。

グリシン

グリシンは、私たちの体を構成する非必須アミノ酸の一種です。睡眠との関連では、スムーズな入眠を助け、睡眠の質を高める効果が注目されています。

グリシンを摂取すると、体の表面の血流量が増加し、体の中心部の熱(深部体温)が効率的に放出されます。人の体は、この深部体温が下がることで眠りに入るようにできているため、グリシンはこのプロセスをサポートしてくれるのです。結果として、深いノンレム睡眠に達するまでの時間が短縮され、睡眠の質が向上し、翌朝のすっきりとした目覚め感につながるとされています。

テアニン

テアニンは、緑茶に含まれるうまみ成分として知られるアミノ酸です。カフェインの興奮作用を緩和する働きがあることでも知られています。

テアニンを摂取すると、脳内でリラックス状態の指標となるα波が増加することが確認されています。これにより、心身の緊張が和らぎ、ストレスが緩和され、寝つきが良くなったり、中途覚醒が減少したりする効果が期待できます。就寝前に摂取することで、穏やかな気持ちで眠りにつく手助けとなります。

トリプトファン

ホットミルクの項でも触れましたが、トリプトファンは「睡眠ホルモン」であるメラトニンの材料となる非常に重要なアミノ酸です。体内で生成することができない必須アミノ酸のため、食事から摂取する必要があります。

バナナ、大豆製品、乳製品、ナッツ類などに多く含まれていますが、食事だけで十分な量を確保するのが難しい場合は、サプリメントで補うのも一つの方法です。トリプトファンからセロトニンが作られるにはビタミンB6が必要なので、併せて摂取するとより効果的です。

これらの飲み物やサプリメントは、薬のように直接的な眠気を引き起こすものではありませんが、リラックスを促し、体が本来持っている眠る力を引き出すサポートをしてくれます。薬に頼る前に、まずはこうした自然な方法を試してみてはいかがでしょうか。

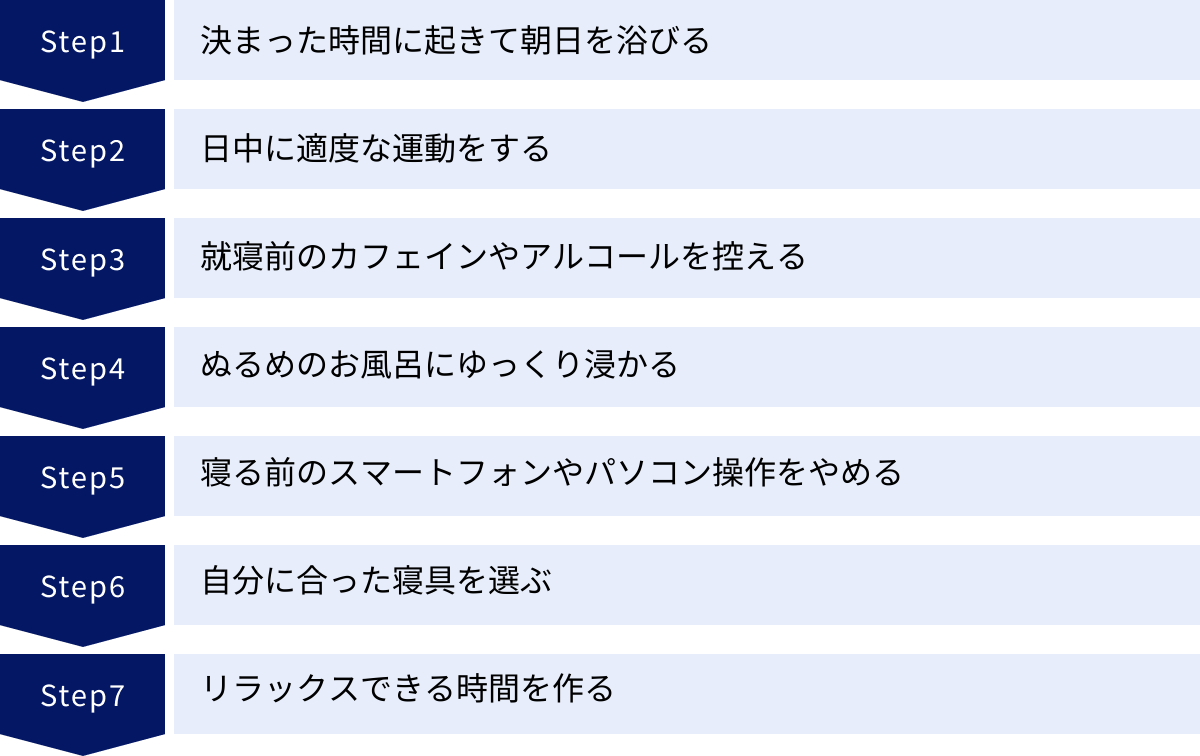

睡眠の質を根本から改善する生活習慣7つのポイント

市販の睡眠改善薬やサプリメントは、あくまで対症療法であり、一時的なサポートに過ぎません。本当に質の高い睡眠を手に入れ、不眠の悩みから解放されるためには、日々の生活習慣を見直すことが最も重要で、かつ効果的な方法です。

ここでは、睡眠の質を根本から改善するために、今日から実践できる7つの生活習慣のポイントを具体的に解説します。

① 決まった時間に起きて朝日を浴びる

質の高い睡眠は、夜ではなく朝の行動から始まります。 私たちの体には、約24時間周期で心身の状態をコントロールする「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。この体内時計を正常に機能させることが、快眠への第一歩です。

そのために最も効果的なのが、毎朝決まった時間に起き、太陽の光を浴びることです。朝日を浴びると、その光の刺激が脳に伝わり、体内時計がリセットされます。そして、リセットされてから約14〜16時間後に、自然な眠りを誘うホルモン「メラトニン」の分泌が始まるようにセットされます。

つまり、朝7時に起きて朝日を浴びれば、夜の21時〜23時頃に自然と眠くなる、というリズムが作られるのです。休日でも平日と同じ時間に起きるのが理想ですが、難しければプラスマイナス2時間以内にとどめ、リズムを大きく崩さないようにしましょう。

② 日中に適度な運動をする

日中の適度な運動は、夜の睡眠の質を大きく向上させます。運動には主に2つの快眠効果があります。

一つは、心地よい疲労感です。体を動かすことで適度な疲労感が生まれ、夜に深い眠りにつきやすくなります。

もう一つは、深部体温のコントロールです。日中に運動をすると、体の中心部の温度である深部体温が上がります。そして、運動を終えて時間が経つと、体温は徐々に下がっていきます。この深部体温の下降が、強い眠気を誘発するのです。

ウォーキング、ジョギング、水泳など、少し汗ばむ程度の有酸素運動を、夕方頃までに30分程度行うのが効果的です。ただし、就寝直前の激しい運動は、逆に交感神経を興奮させてしまい、寝つきを妨げるので注意が必要です。

③ 就寝前のカフェインやアルコールを控える

就寝前の飲み物には注意が必要です。

カフェインは、コーヒー、緑茶、紅茶、エナジードリンクなどに含まれる覚醒作用のある物質です。カフェインの効果は個人差がありますが、一般的に摂取後30分ほどで現れ、その効果は4〜8時間持続すると言われています。質の良い睡眠のためには、遅くとも就寝の4〜5時間前からはカフェインの摂取を避けるのが賢明です。

アルコール(寝酒)も睡眠には悪影響です。アルコールを飲むと一時的に寝つきが良くなるように感じますが、それは麻酔作用によるもの。アルコールが体内で分解される過程で、アセトアルデヒドという覚醒作用のある物質が生成されます。これにより、睡眠の後半部分で眠りが浅くなり、途中で目が覚めやすくなります(中途覚醒)。 また、利尿作用によりトイレに行きたくなることも、睡眠を妨げる原因となります。

④ ぬるめのお風呂にゆっくり浸かる

就寝前の入浴は、快眠のための重要な儀式です。ポイントは、お湯の温度とタイミングです。

38〜40℃程度のぬるめのお湯に、15〜20分ほどゆっくり浸かるのがおすすめです。これにより、副交感神経が優位になり、心身がリラックスモードに切り替わります。また、入浴によって一時的に上昇した深部体温が、お風呂から上がった後に急激に下がることで、強い眠気が訪れます。

この効果を最大限に引き出すためには、就寝の90分〜120分前に入浴を済ませるのが理想的です。熱すぎるお湯(42℃以上)は交感神経を刺激して体を興奮させてしまうため、逆効果になるので注意しましょう。

⑤ 寝る前のスマートフォンやパソコン操作をやめる

現代人にとって最も難しい習慣の一つかもしれませんが、快眠のためには避けて通れません。スマートフォンやパソコン、テレビの画面から発せられる「ブルーライト」は、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を強力に抑制してしまいます。

脳はブルーライトを浴びると「まだ昼間だ」と勘違いし、メラトニンの分泌をストップさせてしまいます。これにより、体内時計が乱れ、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりします。また、SNSやニュースサイト、動画など、脳を興奮させる情報に触れることも、安らかな入眠を妨げる原因となります。就寝の1〜2時間前にはデジタルデバイスの使用をやめ、脳を休ませる時間を確保しましょう。

⑥ 自分に合った寝具を選ぶ

意外と見落としがちですが、寝具が体に合っていないと、睡眠の質は著しく低下します。

マットレスは、硬すぎても柔らかすぎてもいけません。寝た時に背骨が自然なS字カーブを保てるものが理想です。体が沈み込みすぎたり、反発が強すぎたりすると、不自然な寝姿勢になり、腰痛や肩こりの原因となります。

枕の高さも重要です。高すぎると首や肩に負担がかかり、低すぎると頭に血が上りやすくなります。横向きになった時に、首の骨が背骨と一直線になる高さが目安です。

また、季節に合った掛け布団やパジャマを選び、寝床内の温度や湿度を快適に保つことも、途中で目覚めることなく朝までぐっすり眠るために不可欠です。

⑦ リラックスできる時間を作る

一日の終わりには、心と体を「おやすみモード」に切り替えるための、自分なりのリラックス法(スリープセレモニー)を見つけることが大切です。

例えば、

- ヒーリング音楽や自然音を聴く

- 軽いストレッチやヨガで体をほぐす

- アロマオイル(ラベンダー、カモミールなど)を焚く

- 穏やかな内容の本を読む(電子書籍ではなく紙の本がおすすめ)

- ハーブティーを飲む

- 今日あった楽しかったことを3つ書き出すジャーナリング

といった活動が挙げられます。就寝前に15分でも良いので、こうしたリラックスタイムを設けることで、日中の緊張や興奮が静まり、スムーズに眠りに入ることができます。

これらの生活習慣は、一つひとつは小さなことかもしれませんが、継続することで確実に睡眠の質を向上させます。薬に頼る前に、まずは自分の生活を見直し、改善できる点から取り組んでみることが、健やかな眠りへの一番の近道です。

市販薬で改善しない場合は専門の医療機関へ

生活習慣を改善し、市販の睡眠改善薬を試してみても、なお睡眠の悩みが解決しない――。そんな時は、一人で抱え込まずに専門家の助けを求めるべきサインです。不眠は「気合が足りない」といった精神論で解決する問題ではなく、背景に治療が必要な病気が隠れていることも少なくありません。

ここでは、どのような状態になったら病院を受診すべきか、その具体的な目安と、どの診療科に相談すれば良いのかを解説します。

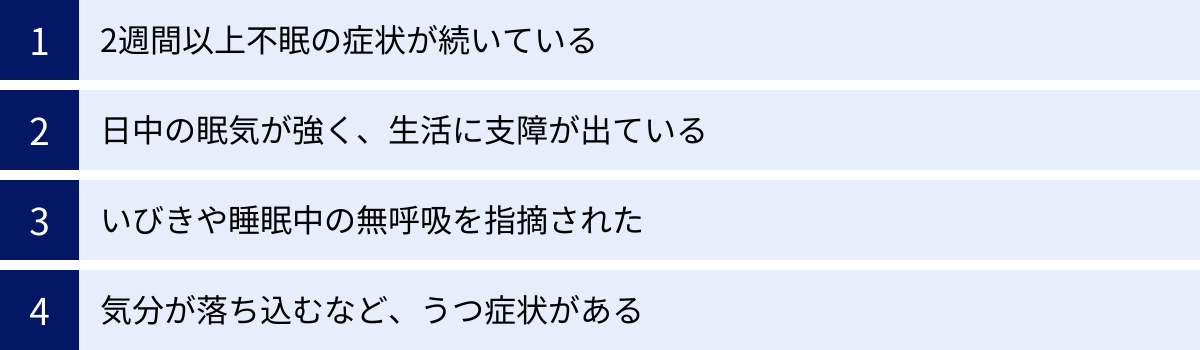

病院を受診するべき症状の目安

「このくらいの不眠で病院に行くのは大げさだろうか…」とためらってしまう方もいるかもしれません。しかし、以下のいずれかの症状に当てはまる場合は、自己判断を続けずに、専門の医療機関を受診することを強くお勧めします。

2週間以上不眠の症状が続いている

一時的なストレスや環境の変化による不眠は、通常数日から1週間程度で改善します。しかし、寝つきが悪い、夜中に何度も目が覚める、朝早く目が覚めてしまうといった不眠症状が2週間以上、ほぼ毎日続いている場合、それは「慢性不眠症」に移行している可能性があります。

慢性的な不眠は、生活習慣の見直しだけでは改善が難しく、専門的な診断と治療が必要となるケースが多くあります。

日中の眠気が強く、生活に支障が出ている

夜に十分な時間、布団の中にいても、睡眠の質が低いと、日中に強い眠気に襲われることがあります。

- 仕事や勉強に集中できず、ミスが増えた

- 会議中や運転中に、強い眠気で意識が遠のきそうになる

- 常に体がだるく、何もする気力が起きない

このように、日中の眠気や倦怠感が原因で、日常生活や社会生活に明らかな支障が出ている場合は、治療が必要な睡眠障害のサインです。放置すると、事故や仕事上のトラブルにつながる危険性もあります。

いびきや睡眠中の無呼吸を指摘された

家族やパートナーから、「大きないびきをかいている」「寝ている間に呼吸が止まっている時がある」と指摘されたことはありませんか? これは、睡眠時無呼吸症候群(SAS: Sleep Apnea Syndrome)の典型的な症状です。

睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に気道が塞がることで何度も呼吸が止まり、体が酸欠状態になる病気です。これにより睡眠が細切れになり、深い眠りが得られず、日中の強い眠気や高血圧、心疾患、脳卒中などのリスクを高めます。この病気は市販薬では絶対に改善せず、専門の医療機関での検査(ポリソムノグラフィ検査)と、CPAP療法などの専門的な治療が不可欠です。

気分が落ち込むなど、うつ症状がある

不眠は、うつ病や不安障害といった精神疾患の非常に重要な症状の一つです。

- 不眠だけでなく、朝から気分がひどく落ち込んでいる

- これまで楽しめていたことに興味や喜びを感じられない

- 食欲がない、または過食してしまう

- 自分を責めたり、将来を悲観したりすることが多い

このような気分の落ち込みや意欲の低下が不眠と同時に見られる場合は、精神科や心療内科での相談が必要です。不眠を治療するだけでなく、その背景にある心の病気自体を治療することが、根本的な解決につながります。

不眠の相談は何科を受診すればいい?

いざ病院へ行こうと決心しても、何科を受診すれば良いか迷うかもしれません。不眠の相談ができる主な診療科は以下の通りです。

精神科・心療内科

不眠治療の中心となるのが、精神科や心療内科です。 特に、ストレスや不安、うつ症状など、精神的な不調が不眠の原因として考えられる場合には、これらの診療科が最も適しています。睡眠薬の処方だけでなく、カウンセリングや認知行動療法など、薬物療法以外の治療法も選択肢として提案してくれます。

睡眠外来

睡眠障害全般を専門的に診断・治療する「睡眠外来」や「睡眠クリニック」も良い選択肢です。これらの専門外来には、睡眠に関する深い知識と経験を持つ医師が在籍しています。特に、睡眠時無呼吸症候群や、足がむずむずして眠れない「むずむず脚症候群」、日中に突然強い眠気に襲われる「ナルコレプシー」など、特殊な睡眠障害が疑われる場合には、精密な検査と専門的な治療を受けることができます。

まずはかかりつけ医に相談するのも良い

「いきなり精神科や専門外来に行くのはハードルが高い」と感じる方もいるでしょう。その場合は、まずは普段から通っている内科や耳鼻咽喉科などの「かかりつけ医」に相談するという方法もあります。

かかりつけ医であれば、あなたの体全体の健康状態を把握しているため、不眠の原因となりうる身体的な病気(例えば、甲状腺の病気や心臓の病気など)がないかを確認してくれます。そして、必要に応じて、適切な専門の医療機関を紹介してもらうことができます。最初の相談窓口として、まずは身近な医師に話してみるのも有効なステップです。

市販薬で改善しない不眠は、体からの重要なサインです。そのサインを見過ごさず、勇気を出して専門家の扉を叩くことが、質の高い睡眠と健康な毎日を取り戻すための大切な一歩となります。

まとめ:自分の症状に合った対処法で質の高い睡眠を

この記事では、「睡眠導入剤はコンビニで買えるのか?」という疑問を起点に、睡眠に関する薬の正しい知識から、薬に頼らないセルフケア、そして専門医への相談の目安まで、幅広く解説してきました。

最後に、記事全体の要点を振り返りましょう。

- 睡眠導入剤はコンビニでは買えない:医師の処方箋が必要な「医療用医薬品」であり、購入できるのは調剤薬局のみです。

- ドラッグストアで買えるのは「睡眠改善薬」:これは、アレルギー薬の眠くなる副作用を応用した市販薬で、あくまで「一時的な不眠」を緩和するためのものです。

- 「睡眠導入剤」と「睡眠改善薬」は別物:作用の仕組み、強さ、目的が根本的に異なります。慢性的な不眠症の治療には、医師の診断のもとで処方される睡眠導入剤が必要です。

- 市販薬の使用は慎重に:睡眠改善薬には、翌日の眠気や口の渇きといった副作用があります。長期連用や運転前の服用、アルコールとの併用は絶対に避けるなど、正しい知識を持って安全に使用することが不可欠です。

- 根本解決の鍵は生活習慣にあり:質の高い睡眠のためには、薬に頼る前に、決まった時間に起きて朝日を浴びる、日中に運動する、就寝前のスマホをやめるなど、日々の生活習慣を見直すことが最も重要です。

- 改善しない場合は迷わず専門医へ:不眠が2週間以上続く、日中の眠気で生活に支障が出る、いびきや無呼吸を指摘された、などのサインがあれば、それは専門的な治療が必要な合図です。精神科や睡眠外来、またはかかりつけ医に相談しましょう。

睡眠の悩みは、一人ひとり原因も症状も異なります。大切なのは、自分の不眠がどのような性質のものなのかを冷静に見極め、それに合った適切なステップを踏むことです。

まずは生活習慣の改善という土台をしっかりと固める。それでも改善しない一時的な不眠には、市販の睡眠改善薬を短期間、正しく利用する。そして、セルフケアの範囲を超える慢性的な悩みや、他の病気が疑われる症状がある場合は、決して一人で抱え込まず、勇気を出して専門医の助けを求める。

あなたの不眠の背景にある原因を見極め、生活習慣の見直し、適切な市販薬の利用、そして必要に応じた専門医への相談というステップを踏むことで、質の高い睡眠を取り戻しましょう。 健やかな眠りは、充実した毎日を送るための活力の源です。