「夜、布団に入ってもなかなか寝付けない」「途中で何度も目が覚めてしまう」といった不眠の悩みは、現代社会において多くの人が抱える深刻な問題です。質の高い睡眠は、心身の健康を維持するために不可欠であり、不眠が続くと日中のパフォーマンス低下や気分の落ち込み、さらには生活習慣病のリスクを高めることにも繋がりかねません。

このような不眠症状の治療に用いられる医薬品の一つが、睡眠導入剤「ルネスタ」です。ルネスタは、脳の興奮を鎮めて自然に近い眠りを促す効果が期待できる薬として、多くの医療機関で処方されています。

しかし、睡眠導入剤と聞くと、「依存してしまうのではないか」「副作用が怖い」といった不安を感じる方も少なくないでしょう。また、ルネスタにはジェネリック医薬品である「エスゾピクロン」や、改良元となった「アモバン」など、似たような薬も存在し、それぞれの違いが分かりにくいと感じるかもしれません。

この記事では、睡眠導入剤ルネスタについて、その効果や特徴、作用の仕組みから、気になる副作用、他の睡眠薬との違い、正しい飲み方、そして安全にやめるための方法まで、網羅的に詳しく解説します。ルネスタに関する正しい知識を得ることで、漠然とした不安を解消し、ご自身の不眠治療について医師と相談する際の一助となれば幸いです。

目次

睡眠導入剤ルネスタとは

ルネスタ(一般名:エスゾピクロン)は、不眠症の治療に用いられる処方箋医薬品です。日本では2012年から販売が開始された比較的新しい薬で、「非ベンゾジアゼピン系」と呼ばれるグループに属します。従来の睡眠薬(ベンゾジアゼピン系)が持つ筋弛緩作用や抗不安作用を比較的弱め、催眠作用に特化することで、より自然な眠りを促し、副作用を軽減することを目指して開発されました。

特に、寝つきが悪い「入眠障害」の改善に高い効果を発揮することが特徴です。その効果の速さと、体から薬の成分が抜けるスピードのバランスが良く、多くの不眠症患者のQOL(生活の質)向上に貢献しています。

「超短時間作用型」に分類される睡眠薬

睡眠導入剤は、体内で効果が持続する時間の長さによって、主に4つのタイプに分類されます。

| 作用時間の分類 | 効果持続時間(目安) | 主な用途 |

|---|---|---|

| 超短時間作用型 | 2~4時間 | 入眠障害(寝つきが悪い) |

| 短時間作用型 | 6~10時間 | 中途覚醒(夜中に目が覚める) |

| 中間作用型 | 約24時間 | 中途覚醒、早朝覚醒、熟眠障害 |

| 長時間作用型 | 24時間以上 | 複数の不眠症状、日中の不安が強い場合 |

ルネスタは、この中で「超短時間作用型」に分類されます。服用してから効果が現れるまでが速く、作用持続時間が短いため、主に「ベッドに入っても30分~1時間以上眠れない」といった入眠障害の改善に用いられます。

超短時間作用型であることの最大のメリットは、翌朝に薬の効果が残りにくい(持ち越し効果が少ない)ことです。睡眠薬の副作用としてよく挙げられる「翌日の眠気」や「頭がボーっとする」「ふらつく」といった症状は、薬の作用が翌朝まで続いてしまうことで起こります。ルネスタは作用時間が短いため、朝には薬の効果がほとんど切れており、スッキリと目覚めやすいのが特徴です。そのため、翌朝早くから仕事や学業、車の運転(※服用中の運転は禁止)など、集中力が必要な活動を控えている方にとって、選択しやすい薬剤の一つと言えます。

一方で、作用時間が短いということは、夜中の2時や3時といった、薬の効果が切れる時間帯に目が覚めてしまう「中途覚醒」には、効果が不十分な場合があります。ただし、寝つきが改善されることで睡眠全体のリズムが整い、結果的に中途覚醒も改善されるケースも少なくありません。自身の不眠のタイプがどの型に当てはまるのかを医師に正確に伝え、最適な薬を選択してもらうことが重要です。

アモバンを改良して作られた薬

ルネスタの成り立ちを理解する上で欠かせないのが、「アモバン(一般名:ゾピクロン)」という薬の存在です。アモバンもルネスタと同じ非ベンゾジアゼピン系の睡眠導入剤で、ルネスタよりも先に開発・販売されていました。

医薬品の成分には、右手と左手のように、鏡に映したような関係にある二つの構造(光学異性体)が混在していることがあります。これを「ラセミ体」と呼びます。アモバンの有効成分であるゾピクロンもこのラセミ体であり、「S体(エス体)」と「R体(アール体)」という二つの光学異性体が1:1の割合で含まれています。

その後の研究で、アモバンの催眠作用のほとんどは「S体」が担っており、「R体」は催眠作用にほとんど寄与せず、むしろ副作用である「苦味」の主な原因となっていることが判明しました。

そこで、アモバン(ゾピクロン)のラセミ体から、有効成分である「S体」だけを分離・精製して作られたのが、ルネスタ(エスゾピクロン)です。薬の名前も、S体(エス)のゾピクロン、ということで「エスゾピクロン」と名付けられました。

このように、有効な部分だけを取り出すことで、いくつかのメリットが生まれました。

第一に、より少ない用量でアモバンと同等以上の効果が期待できるようになったことです。不要な成分(R体)を取り除いたため、効率よく脳に作用させることができます。

第二に、副作用の軽減です。特にアモバンの大きな欠点であった口の中の苦味は、ルネスタでは大幅に軽減されています。完全に無くなったわけではなく、ルネスタでも苦味を感じる人はいますが、アモバンと比較するとその頻度や強さは改善されていると報告されています。

このように、ルネスタは先発薬であるアモバンの課題を克服し、有効性と安全性のバランスをより高めることを目指して開発された、いわばアモバンの「改良版」という位置づけの薬剤です。

ルネスタの5つの特徴

数ある睡眠導入剤の中で、ルネスタが持つ特徴を5つのポイントに絞って詳しく見ていきましょう。これらの特徴を理解することで、ルネスタがどのような薬であり、どのような人に向いているのかがより明確になります。

① 自然な眠りを促す

ルネスタが「自然な眠りを促す」と言われる理由は、その作用の仕方にあります。ルネスタは、脳内で精神を安定させる働きを持つ「GABA(ギャバ)」という神経伝達物質の働きを強めることで、脳の過剰な興奮を鎮め、眠気を誘います。この作用メカニズム自体は、従来のベンゾジアゼピン系睡眠薬と共通しています。

しかし、ルネスタが属する非ベンゾジアゼピン系は、GABAが結合する「GABAA受容体」の中でも、特に催眠作用に強く関わる「ω1(オメガワン)サブユニット」に選択的に作用するという特徴があります。

GABAA受容体には、催眠作用に関わるω1の他に、抗不安作用や筋弛緩作用に関わるω2などのサブユニットも存在します。従来のベンゾジアゼピン系睡眠薬は、これらのサブユニットに非選択的に作用するため、催眠作用と同時に強い抗不安作用や筋弛緩作用も現れます。これが、ふらつきや転倒、依存性の高さに繋がる一因とされていました。

一方、ルネスタはω1への選択性が比較的高いため、筋弛緩作用や抗不安作用が比較的マイルドです。これにより、睡眠の質そのものへの影響が少ないとされています。私たちの睡眠は、浅い眠りの「レム睡眠」と深い眠りの「ノンレム睡眠」が一定のサイクルで繰り返されていますが、ベンゾジアゼピン系睡眠薬は、このサイクルを乱し、深いノンレム睡眠を減少させてしまうことがあります。ルネスタは、この睡眠構造への影響が少なく、生理的な睡眠に近い状態で眠りに入ることができるため、「自然な眠り」と表現されるのです。

② 効果の発現が早く、翌日に眠気が残りにくい

これはルネスタが「超短時間作用型」であることからくる最大の特徴の一つです。薬を服用してから血中濃度が最も高くなるまでの時間(Tmax)は、約1~1.5時間と非常にスピーディーです。そのため、ベッドに入る直前に服用することで、寝つきの悪さに悩む時間を大幅に短縮できます。

さらに、薬の血中濃度が半分になるまでの時間(半減期、T1/2)は約5時間です。これは、服用後5時間で体内の薬の量が半分になり、10時間で4分の1、15時間で8分の1…と徐々に体から排出されていくことを意味します。個人差はありますが、一般的に7~8時間の睡眠時間を確保すれば、起床時には薬の影響がかなり少なくなっています。

この「速く効いて、速く抜ける」という特性により、翌朝の眠気や倦怠感、集中力の低下といった「持ち越し効果(ハングオーバー)」が起こりにくいのです。日中の活動への影響を最小限に抑えたいビジネスパーソンや学生などにとって、非常に使いやすい薬と言えるでしょう。

ただし、「残りにくい」というだけで、全く残らないわけではありません。特に、定められた用量を超えて服用した場合や、体質的に薬の分解が遅い人、高齢者、肝機能が低下している人などでは、翌日に眠気が残る可能性は十分にあります。また、十分な睡眠時間を確保せずに早起きしなければならない場合も同様です。ルネスタを服用する際は、少なくとも6~8時間程度の睡眠時間を確保できるタイミングで服用することが望ましいです。

③ 依存性が比較的少ない

睡眠薬に対して多くの人が抱く不安が「依存」の問題です。依存には、薬がないと眠れないと感じる「精神依存」と、薬が切れると身体的な不調(離脱症状)が現れる「身体依存」があります。

ルネスタが属する非ベンゾジアゼピン系は、従来のベンゾジアゼピン系薬剤と比較して、依存を形成するリスクが低いとされています。これは、前述の通り、依存に関与しやすいとされるω2受容体などへの作用が比較的弱く、ω1受容体への選択性が高いためと考えられています。

しかし、「依存性が少ない」イコール「全くない」ではありません。ルネスタであっても、長期間にわたって漫然と服用を続けると、依存が形成されるリスクはあります。特に、自己判断で量を増やしたり、不適切な使い方をしたりすると、そのリスクは高まります。

また、長期間の服用後に急に薬を中断すると、「反跳性不眠(以前よりも強い不眠が現れる現象)」や、不安、焦り、頭痛、吐き気といった離脱症状が出ることがあります。これは身体依存が形成されていた証拠です。

したがって、ルネスタを服用する際は、必ず医師の指示通りに用量を守り、不眠の原因となっている生活習慣の改善やストレス管理も並行して行うことが重要です。そして、薬をやめる際には自己判断で中断せず、医師の指導のもとで少しずつ量を減らしていく「漸減法」というプロセスを経る必要があります。依存性が比較的少ないという特徴は、あくまで正しく使用した場合に限られることを理解しておくことが大切です。

④ 口の中に苦味を感じやすい

ルネスタの最も代表的で、多くの服用者が経験する副作用が「味覚異常(特に苦味)」です。これは、服用した翌朝に口の中が苦く感じられたり、食べ物や飲み物の味がいつもと違って感じられたりする症状です。

この苦味の原因は、ルネスタの有効成分であるエスゾピクロン、およびその代謝物が唾液中に分泌されるためと考えられています。体内に吸収された薬の成分が、血流に乗って全身を巡り、唾液腺にも到達して唾液に混じって出てくるのです。これは薬が正常に吸収・代謝されている証拠でもありますが、不快に感じる人が多いのも事実です。

この苦味は、ルネスタの改良元であるアモバンで非常に強い副作用として知られていましたが、ルネスタではその頻度・程度ともに軽減されています。それでも、添付文書によると、臨床試験では20%以上の患者に味覚異常が報告されており、決して珍しい副作用ではありません。(参照:ルネスタ錠 添付文書)

苦味の感じ方には個人差が大きく、全く気にならない人もいれば、非常に強く感じて服用を続けるのが困難になる人もいます。もし苦味が気になる場合の対処法としては、以下のようなものが挙げられます。

- 服用時に多めの水で飲む

- 服用後はすぐに横になる

- 翌朝、起床後すぐに歯磨きやうがいをする

- レモン風味のキャンディーやガムを口にする

- 水分をこまめに摂る

多くの場合、この苦味は午前中には自然と消えていきます。どうしても我慢できない場合は、無理せず医師に相談しましょう。他の睡眠薬への変更など、別の選択肢を検討してもらえます。

⑤ ジェネリック医薬品(エスゾピクロン)がある

ルネスタは、2019年8月に特許が満了し、その後、ジェネリック医薬品(後発医薬品)が複数の製薬会社から発売されています。

ジェネリック医薬品は、先発医薬品(この場合はルネスタ)と同じ有効成分(エスゾピクロン)を、同じ量だけ含んでおり、効果や安全性、用法・用量が同等であると国によって認められた薬です。開発にかかる費用が少ないため、先発医薬品よりも薬価が安く設定されているのが最大のメリットです。

ルネスタのジェネリック医薬品は、成分名である「エスゾピクロン」を冠して、「エスゾピクロン錠『〇〇』」という名称で販売されています(〇〇には製薬会社名が入ります)。

先発医薬品であるルネスタとジェネリック医薬品のエスゾピクロン錠の違いは、主に以下の点です。

- 薬価(価格): ジェネリックの方が安い。

- 添加物: 薬の形を整えたり、保存性を高めたりするための添加物が異なる場合があります。

- 薬の形状や色、味: 飲みやすさの工夫として、大きさが違ったり、錠剤に割線が入っていたりすることがあります。

有効成分は同じであるため、基本的にはどちらを選択しても治療効果に差はありません。経済的な負担を軽減したい場合は、ジェネリック医薬品の利用を医師や薬剤師に相談してみるのが良いでしょう。ただし、ごく稀に添加物の違いによってアレルギー反応が出たり、プラセボ効果(思い込みによる効果)で「先発品でないと効かない」と感じる方もいるため、変更する際は医師とよく話し合うことが大切です。

ルネスタの効果と作用の仕組み

ルネスタがどのようにして私たちを眠りへと導くのか、その薬理学的なメカニズムと、体内でどのように作用するのかをもう少し詳しく解説します。専門的な内容も含まれますが、薬の効果を深く理解する上で重要なポイントです。

脳の興奮を抑えて眠りを誘う作用機序

私たちの脳内には、様々な神経伝達物質が存在し、情報のやり取りを行っています。その中で、アクセルの役割を果たす「興奮性」の神経伝達物質と、ブレーキの役割を果たす「抑制性」の神経伝達物質がバランスを取り合うことで、精神状態が安定しています。

不眠の状態は、何らかの原因(ストレス、不安、生活リズムの乱れなど)で、このバランスが崩れ、脳が興奮状態になっていると考えられます。

ここで重要な役割を果たすのが、代表的な抑制性の神経伝達物質である「GABA(ガンマアミノ酪酸)」です。GABAは、脳の神経細胞にある「GABAA受容体」という鍵穴に、鍵として結合することで、神経細胞の活動を抑制し、脳全体の興奮を鎮める働きをします。

ルネスタ(エスゾピクロン)は、このGABAの働きをサポートする薬です。ルネスタ自身がGABAの代わりに受容体に結合するわけではありません。ルネスタは、GABAA受容体にある「ベンゾジアゼピン結合部位」という別の場所に結合します。ここにルネスタが結合すると、GABAA受容体の構造がわずかに変化し、本来の鍵であるGABAが、鍵穴であるGABAA受容体とより結合しやすくなります。

結果として、GABAによる神経抑制作用が通常よりも強力に働き、過剰に高ぶっていた神経活動が静まり、リラックス状態となって眠気が訪れる、というのがルネスタの作用機序です。これは脳の働きに直接作用して無理やり眠らせるというよりは、脳が本来持っている「眠りに入るためのブレーキ」の効きを良くする、とイメージすると分かりやすいでしょう。この作用機D序により、自然な入眠プロセスに近い形で効果を発揮するのです。

効果時間と血中濃度半減期

薬の効果を考える上で、「血中濃度」の推移は非常に重要な指標です。

- 最高血中濃度到達時間(Tmax): 薬を飲んでから、血液中の薬物濃度が最も高くなるまでの時間です。これは効果がピークに達する時間を示します。

- 血中濃度半減期(T1/2): 血液中の薬物濃度が最高値の半分にまで下がる時間です。これは薬の作用がどれくらい持続するかの目安になります。

ルネスタの添付文書によると、健康な成人にルネスタ3mgを空腹時に投与した場合のデータは以下の通りです。

- 最高血-中濃度到達時間(Tmax):約1.5時間

- 血中濃度半減期(T1/2):約5.0時間

(参照:ルネスタ錠 添付文書)

Tmaxが約1.5時間ということは、服用後1時間半で効果が最も強くなることを意味します。この速さが、寝つきの悪い入眠障害に対して即効性を発揮する理由です。

そして、T1/2が約5時間であることから、ルネスタは「超短時間作用型」に分類されます。これは、服用から5時間後には体内の薬の量が半分に、10時間後には4分の1に減る計算になります。7~8時間の睡眠をとった場合、起床時には薬の血中濃度はかなり低下しているため、翌日への影響が少なくなります。

ただし、注意点として、これは空腹時に服用した場合のデータです。もし食事(特に脂肪分の多い食事)の直後にルネスタを服用すると、胃での吸収が遅れ、Tmaxが約1時間遅延し、最高血中濃度(Cmax)も約21%低下するというデータがあります。(参照:ルネスタ錠 添付文書)

つまり、食後に飲むと「効き始めるのが遅くなり、効果も弱まる」可能性があるということです。ルネスタの効果を最大限に引き出すためには、就寝前の空腹時に服用することが推奨されます。

ルネスタの副作用

医薬品には効果がある一方で、必ず副作用のリスクが伴います。ルネスタは比較的安全性の高い薬とされていますが、どのような副作用が起こりうるのかを正しく知っておくことは、安心して治療を続けるために非常に重要です。

一般的な副作用

服用した人にある程度の頻度で見られる副作用です。多くは軽度で一過性ですが、症状が強い場合や続く場合は医師に相談が必要です。

味覚異常(苦味)

ルネスタで最も頻度の高い副作用が、口の中の苦味です。前述の通り、これは成分が唾液に分泌されることで起こります。添付文書の国内臨床試験では、全体の24.3%に味覚異常が認められたと報告されています。(参照:ルネスタ錠 添付文書)

翌朝に強く感じることが多いですが、通常は時間とともに軽減します。水分補給や歯磨き、うがいなどで対処できる場合がほとんどですが、食事に影響が出るほど強い場合は、我慢せずに主治医に伝えましょう。

眠気・ふらつき

ルネスタは超短時間作用型であり、翌朝への持ち越しは少ないとされていますが、眠気やふらつきが起こる可能性はゼロではありません。特に、高齢者や、定められた用量を超えて服用した場合、十分な睡眠時間を確保できなかった場合に現れやすくなります。

国内臨床試験では、傾眠(日中の眠気)が8.3%、浮動性めまい(ふらつき)が3.0%報告されています。(参照:ルネスタ錠 添付文書)

ふらつきは転倒に繋がる危険性があり、特に高齢者は骨折などの大怪我に至るケースもあるため、注意が必要です。夜中にトイレなどで起きる際は、ゆっくりと慎重に行動しましょう。翌日も眠気や注意力の低下を感じる場合は、車の運転や危険な作業は絶対に行わないでください。

もうろう状態・夢遊病のような症状

これは頻度としては高くありませんが、注意すべき副作用です。薬が効いている間に、意識がはっきりしない「もうろう状態」になったり、眠っている間に無意識に行動してしまう「睡眠随伴症状(夢遊病様症状)」が現れたりすることがあります。

具体的には、寝ている間に起きて歩き回る、食事をする、電話をかけるといった行動をとり、翌朝その記憶が全くない、といったケースです。このような行動は、予期せぬ事故に繋がる可能性があるため非常に危険です。

また、服用後の出来事を覚えていない「一過性前向性健忘」が起こることもあります。

これらの副作用を防ぐためにも、ルネスタを服用した後は、他の活動をせず、すぐにベッドに入って就寝することが極めて重要です。

重大な副作用

頻度は非常に稀ですが、発生した場合には重篤な状態に至る可能性がある副作用です。以下のような初期症状が見られた場合は、直ちに服用を中止し、速やかに医療機関を受診してください。

- ショック、アナフィラキシー: 呼吸困難、じんましん、顔や喉の腫れ、血圧低下など。

- 依存性: 薬をやめられない、量を増やしたくなる。

- 呼吸抑制: 息切れ、呼吸が浅く・遅くなる。特に他の薬やアルコールと併用した場合にリスクが高まります。

- 肝機能障害: 全身の倦怠感、食欲不振、皮膚や白目が黄色くなる(黄疸)。

- 精神症状、意識障害: 興奮、錯乱、幻覚、攻撃性、せん妄、意識が混濁する。

- 一過性前向性健忘、睡眠随伴症状: 前述の通り、記憶障害や夢遊病のような症状。

これらの副作用は、いずれも発生頻度は1%未満、もしくは不明とされていますが、万が一のリスクとして知っておく必要があります。

依存性と離脱症状について

ルネスタはベンゾジアゼピン系薬剤に比べて依存性が低いとされていますが、リスクは存在します。長期間の連用により、脳が薬のある状態に慣れてしまい、薬なしではいられなくなる「依存」が形成されることがあります。

依存が形成された状態で、急に薬の服用を中止したり、急激に量を減らしたりすると、「離脱症状」が現れることがあります。これは、薬によって抑えられていた神経の興奮が、急に抑制がなくなることで激しくぶり返すために起こります。

主な離脱症状としては、以下のようなものがあります。

- 反跳性不眠: 薬を飲む前よりも強い不眠に襲われる。

- 身体症状: 頭痛、吐き気、発汗、震え、動悸。

- 精神症状: 不安感、焦燥感、イライラ、気分の落ち込み、集中困難。

これらの症状は、薬をやめてから1~数日後に出現し、1~2週間続くことが多いとされています。離脱症状を避けるためには、自己判断で薬を中断せず、必ず医師の指示に従って、数週間から数ヶ月かけて少しずつ減量していくことが不可欠です。

ルネスタと他の睡眠薬との違い

不眠症治療薬には様々な種類があり、それぞれに特徴があります。ここでは、ルネスタとよく比較される代表的な睡眠薬との違いを明確にすることで、ルネスタの位置づけをより深く理解しましょう。

| 薬剤名(一般名) | 系統 | 作用時間 | 血中濃度半減期(約) | 主な特徴・副作用など |

|---|---|---|---|---|

| ルネスタ(エスゾピクロン) | 非ベンゾジアゼピン系 | 超短時間作用型 | 約5時間 | 自然な眠りを促す。改良によりアモバンより苦味は少ないが、依然として代表的な副作用。 |

| エスゾピクロン(ジェネリック) | 非ベンゾジアゼピン系 | 超短時間作用型 | 約5時間 | ルネスタの後発医薬品。成分・効果は同等で薬価が安い。添加物は異なる場合がある。 |

| アモバン(ゾピクロン) | 非ベンゾジアゼピン系 | 超短時間作用型 | 約4時間 | ルネスタの元になった薬。作用は似ているが、副作用として強い苦味が出やすい。 |

| マイスリー(ゾルピデム) | 非ベンゾジアゼピン系 | 超短時間作用型 | 約2時間 | 作用が非常にシャープで切れ味が鋭い。健忘やもうろう状態の副作用に注意が必要。 |

| ハルシオン(トリアゾラム) | ベンゾジアゼピン系 | 超短時間作用型 | 約3時間 | 強い催眠作用と抗不安作用を持つ。依存性や健忘、ふらつきのリスクが非BZ系より高いとされる。 |

エスゾピクロン(ジェネリック)との違い

前述の通り、エスゾピクロンはルネスタのジェネリック医薬品です。

- 共通点: 有効成分、効果、安全性、用法・用量は全て同じです。

- 相違点: 薬価が安いこと、そして錠剤の色や形、コーティングなどの添加物が異なる場合があること、が主な違いです。

経済的な負担を軽くしたい場合には、ジェネリック医薬品であるエスゾピクロンが第一の選択肢となります。基本的に効果は変わりませんが、もしジェネリックに変更してから効果が薄れたり、違和感があったりする場合は、添加物の違いや心理的な要因も考えられるため、医師や薬剤師に相談してみましょう。

アモバン(ゾピクロン)との違い

アモバンはルネスタの「親」にあたる薬です。

- 成分: アモバンは有効なS体と不要なR体が混ざった「ラセミ体」。ルネスタは有効なS体だけを抽出したものです。

- 効果: ルネスタの方が少ない用量(アモバン7.5mgとルネスタ2~3mgが同等とされる)で効果を発揮します。

- 副作用: 両者とも超短時間作用型ですが、最大の相違点は副作用の「苦味」です。苦味の原因とされるR体を含まないルネスタの方が、アモバンに比べて苦味の副作用は格段に軽減されています。

現在では、苦味の少なさからルネスタ(またはそのジェネリック)が処方されるケースが多くなっています。

マイスリー(ゾルピデム)との違い

マイスリーもルネスタと同じ非ベンゾジアゼピン系の代表的な睡眠薬です。

- 作用時間: マイスリーの方が半減期が約2時間とさらに短いため、より切れ味がシャープです。寝つきだけに特化した効果を求める場合に適しています。

- 作用機序: マイスリーは、ルネスタ以上に催眠作用に関わるω1受容体への選択性が非常に高いとされています。そのため、筋弛緩作用が極めて弱く、ふらつきのリスクは少ないです。

- 副作用: ルネスタの副作用が「苦味」であるのに対し、マイスリーは切れ味が鋭すぎるために「健忘」や「もうろう状態」といった副作用が比較的起こりやすいとされています。苦味はほとんどありません。

どちらも入眠障害に使われますが、切れ味の鋭さ(マイスリー)と、より自然な眠りへの導入(ルネスタ)というニュアンスの違いがあります。

ハルシオン(トリアゾラム)との違い

ハルシオンは、古くから使われているベンゾジアゼピン系の睡眠薬です。

- 系統: ルネスタが非ベンゾジアゼピン系であるのに対し、ハルシオンはベンゾジアゼピン系です。

- 作用機序: ハルシオンはω1、ω2など複数の受容体に非選択的に作用するため、強い催眠作用に加え、抗不安作用や筋弛緩作用も強く現れます。不安が強くて眠れない場合には効果的ですが、ふらつきや転倒のリスクも高まります。

- 依存性: 一般的に、ベンゾジアゼピン系であるハルシオンの方が、非ベンゾジアゼピン系のルネスタよりも依存性や耐性が形成されやすいとされています。

現在では、安全性や依存性の観点から、まずは非ベンゾジアゼピン系(ルネスタやマイスリーなど)から治療を開始することが多くなっています。

ルネスタの正しい飲み方と用量

ルネスタの効果を最大限に引き出し、副作用のリスクを最小限に抑えるためには、医師から指示された用法・用量を厳守することが非常に重要です。

成人の用法・用量

通常、成人にはエスゾピクロンとして1回2mgを、就寝前に経口投与します。

症状によって効果が不十分な場合は、医師の判断で1回3mgまで増量されることがあります。3mgが成人の1日における最大用量であり、これを超えて服用してはいけません。

効果がないからといって自己判断で2錠飲んだりすると、副作用が強く現れるだけでなく、依存形成のリスクも高まり非常に危険です。効果が実感できない場合は、必ず医師に相談し、増量すべきか、あるいは他の薬に変更すべきかを判断してもらいましょう。

高齢者の用法・用量

高齢者(一般的に65歳以上)は、若い人に比べて肝臓や腎臓の機能が低下していることが多く、薬の分解・排泄に時間がかかります。そのため、薬が体内に長く留まり、効果や副作用が強く出やすくなります。特に、ふらつきによる転倒は、高齢者にとって骨折などの重大な結果に繋がりかねません。

このようなリスクを考慮し、高齢者の場合は、1回1mgからの低用量で開始することが推奨されています。効果を見ながら慎重に増量する場合でも、上限は1回2mgまでと定められています。

少量から始めることで、その人に合った最適な用量を見つけ、安全性を確保しながら治療を進めていきます。

ルネスタを服用する際の注意点

ルネスタを安全に使用するために、服用時に必ず守るべきいくつかの重要な注意点があります。これらを守らないと、思わぬ事故や健康被害に繋がる可能性があります。

服用後はすぐに就寝する

ルネスタを飲んだら、スマートフォンをいじったり、テレビを見たり、本を読んだりせず、すぐに布団に入り、目を閉じてください。

服用後、眠気が来るまでの間に何か活動をしていると、その間の記憶がなくなってしまう「一過性前向性健忘」や、意識が朦朧として無意識のうちに異常な行動をとってしまう「睡眠随伴症状」のリスクが非常に高まります。

「ベッドサイドに水と薬を置いておき、ベッドに入ってから飲む」という習慣をつけるのが最も安全です。

食事の直前・直後の服用は避ける

ルネスタは、空腹時に服用することで最も効果的に吸収されます。

食事、特に天ぷらやフライ、中華料理といった脂肪分の多い食事の直後に服用すると、胃の中に食べ物があるため薬の吸収が妨げられ、効果が現れるのが遅くなったり、効果自体が弱まったりすることがわかっています。

「薬を飲んだのに全然眠れない」という事態を避けるためにも、就寝の2~3時間前には食事を済ませておくのが理想です。もし夕食が遅くなってしまった場合は、医師や薬剤師に相談してください。

アルコール(お酒)との併用は禁止

ルネスタの服用期間中は、アルコール(お酒)を飲むことは絶対に避けてください。

ルネスタとアルコールは、どちらも脳の働きを抑制する「中枢神経抑制作用」を持っています。この二つを同時に摂取すると、互いの作用を異常に強め合ってしまいます。

その結果、極度の眠気、記憶障害、呼吸抑制(呼吸が浅く、弱くなる)、判断力の大幅な低下などを引き起こし、最悪の場合、命に関わる危険な状態に陥ることもあります。

「寝る前の一杯」が習慣になっている人もいるかもしれませんが、睡眠薬を服用している間は禁酒を徹底することが、自身の安全を守る上で不可欠です。

服用中は自動車の運転などを避ける

ルネスタは翌朝への持ち越しが少ない薬ですが、眠気、注意力・集中力・反射運動能力などの低下が起こる可能性があります。

そのため、添付文書でも「本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること」と明確に記載されています。

これは服用した直後だけでなく、翌日以降も薬の影響が残っている可能性があるためです。自分では「眠くない」「大丈夫」と感じていても、無自覚のうちに判断力が低下していることがあります。万が一の事故を防ぐため、ルネスタを服用している期間中は、自動車の運転や高所での作業、精密な機械の操作などは行わないようにしてください。

ルネスタを服用できない人・注意が必要な人

ルネスタは誰にでも処方できる薬ではありません。持病や体質によっては、服用が禁止されていたり、特に慎重な投与が必要だったりする場合があります。

ルネスタを服用できない人(禁忌)

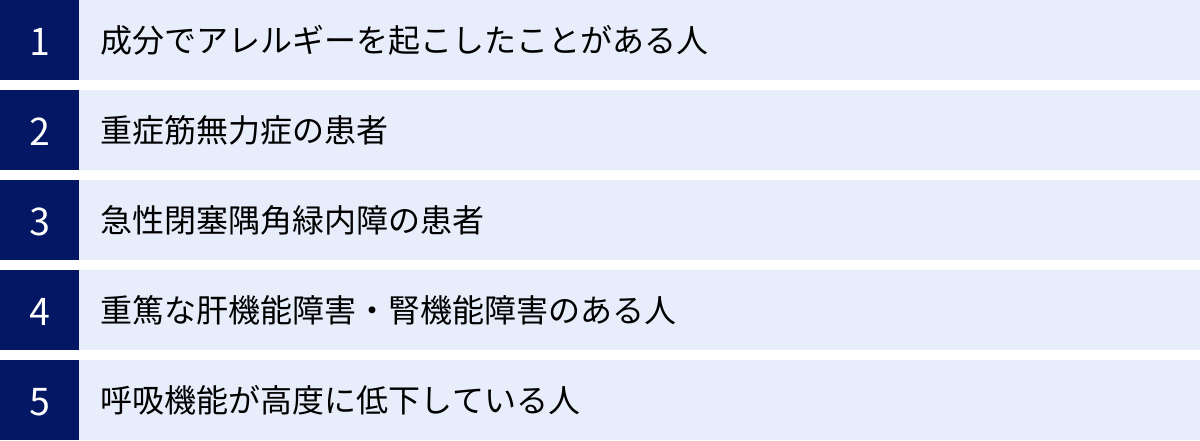

以下の項目に該当する人は、ルネスタを服用することができません(禁忌)。問診の際には必ず医師に伝えてください。

- ルネスタの成分(エスゾピクロン)やアモバン(ゾピクロン)でアレルギー(過敏症)を起こしたことがある人: 再び服用すると、重篤なアレルギー反応(アナフィラキシーショックなど)を起こす危険性があります。

- 重症筋無力症の患者: ルネスタが持つ筋弛緩作用により、病気の症状が悪化する恐れがあります。

- 急性閉塞隅角緑内障の患者: 眼圧を上昇させ、症状を悪化させる可能性があります。

- 重篤な肝機能障害・腎機能障害のある人: 薬の代謝・排泄が著しく遅れ、作用が強く出すぎて危険なためです。

- 呼吸機能が高度に低下している人(肺気腫、気管支喘息など): 呼吸抑制作用により、呼吸状態がさらに悪化する危険性があります。

服用に注意が必要な人

以下の項目に該当する人は、禁忌ではありませんが、副作用が出やすいため、服用の可否や用量について慎重な判断が必要です(慎重投与)。

- 高齢者: 作用が強く出やすいため、低用量から開始します。

- 衰弱している人: 副作用が現れやすいため、慎重な投与が必要です。

- 脳に器質的な障害がある人: 作用が強く出ることがあります。

- 肝機能障害または腎機能障害のある人: 薬の代謝・排泄が遅れるため、低用量から開始するなど注意が必要です。

- 呼吸機能が低下している人: 禁忌に該当しない軽度~中等度の場合でも、呼吸抑制のリスクに注意が必要です。

妊娠中・授乳中の服用について

妊娠中や授乳中の女性がルネスタを服用することについては、特に慎重な判断が求められます。

- 妊娠中の服用: 治療上の有益性が、胎児への危険性を上回ると医師が判断した場合にのみ、処方されることがあります。特に、妊娠後期に服用を続けると、生まれた赤ちゃんに哺乳困難や筋緊張低下、離脱症状(震えなど)が現れる可能性があります。妊娠している、またはその可能性がある場合は、必ず医師に相談してください。

- 授乳中の服用: ルネスタの成分は母乳中に移行することが確認されています。そのため、ルネスタを服用する際は、授乳を継続するか、それとも薬の服用を優先して授乳を中止(断乳)するかを、医師とよく相談して決める必要があります。添付文書では「授乳を避けさせることが望ましい」とされています。自己判断で服用と授乳を続けることは絶対に避けてください。

ルネスタのやめ方(減薬方法)

不眠症状が改善し、睡眠薬が不要になったとき、どのように薬をやめていくかは非常に重要なプロセスです。安全に服用を中止するためには、正しい手順を踏む必要があります。

自己判断での中断はしない

「最近よく眠れるようになったから、もう薬はいらないだろう」と、自分の判断で突然ルネスタの服用をやめてしまうのは非常に危険です。

長期間服用していると、脳が薬のある状態に慣れてしまっているため、急に薬がなくなると、強い不眠(反跳性不眠)や不安、イライラ、頭痛といった離脱症状に苦しむ可能性があります。

せっかく改善した睡眠が、誤ったやめ方によって振り出しに戻ってしまうどころか、以前より悪化してしまうことにもなりかねません。薬をやめたいと思ったら、まずはその意思を主治医に伝え、相談することから始めましょう。

医師の指示に従い少しずつ量を減らす

安全な減薬の基本は「ゆっくり、少しずつ」です。医師は、患者さんの服用期間や用量、現在の状態などを考慮しながら、最適な減薬スケジュールを立ててくれます。一般的な減薬方法には、以下のようなものがあります。

- 漸減法(ぜんげんほう): 最も一般的な方法です。例えば、3mgを服用していた場合、まず2mgに減らし、その状態で数週間様子を見ます。問題がなければ、次に1mgに減らし、さらに状態が安定していれば、1mgを半錠にするなどして、段階的に量を減らしていきます。

- 隔日法: 毎日服用していたのを、1日おき、2日おき、3日おき…と、服用する間隔を徐々に空けていく方法です。

減薬のペースは人それぞれです。焦る必要は全くありません。数週間から数ヶ月、あるいはそれ以上の時間をかけることも珍しくありません。減薬の途中で一時的に眠れなくなったり、不安になったりすることもありますが、その際は無理せず医師に相談し、ペースを緩めたり、一時的に元の量に戻したりすることも大切です。医師との信頼関係のもと、二人三脚でゴールを目指すという意識で臨みましょう。

ルネスタの薬価と入手方法

最後に、ルネスタの価格や、どのようにすれば処方してもらえるのかについて解説します。

ルネスタの薬価

医薬品の価格(薬価)は国によって定められており、2年に1度改定されます。2024年4月時点でのルネスタおよびジェネリック医薬品であるエスゾピクロンの薬価は以下の通りです。(参照:複数の医薬品情報提供サービスサイト)

| 薬剤名 | 規格 | 薬価(1錠あたり) |

|---|---|---|

| ルネスタ錠(先発品) | 1mg | 27.20円 |

| 2mg | 46.20円 | |

| 3mg | 60.10円 | |

| エスゾピクロン錠(後発品) | 1mg | 10.10円~14.50円 |

| 2mg | 16.50円~24.80円 | |

| 3mg | 20.30円~32.10円 | |

| ※後発品の薬価は製薬会社によって異なります。 |

例えば、ルネスタ錠2mgを1日1錠、30日間処方された場合、薬代だけで 46.20円 × 30日 = 1,386円 となります。健康保険が適用されれば、自己負担額はこの3割(約416円)です。一方、ジェネリックのエスゾピクロン錠2mg(薬価が最も安い16.50円の場合)であれば、16.50円 × 30日 = 495円、3割負担で約149円となり、経済的な負担を大きく軽減できます。

実際には、この薬代に加えて、診察料や処方箋料、調剤基本料などがかかります。

処方してもらうには医療機関の受診が必要

ルネスタは、医師の診断に基づいて発行される処方箋がなければ入手できない「処方箋医薬品」です。ドラッグストアなどで市販されている睡眠改善薬とは全く異なる、専門的な治療薬です。

不眠に悩んでいる場合は、まず医療機関を受診しましょう。不眠症の相談は、精神科や心療内科が専門ですが、かかりつけの内科や婦人科などでも相談可能な場合があります。

医師は、不眠のタイプや期間、背景にあるストレスや生活習慣、他の病気の有無などを総合的に判断し、薬物治療が必要かどうか、必要であればどの薬が最適かを判断します。

市販薬や個人輸入(通販)での購入はできない

ドラッグストアで販売されている「睡眠改善薬」(ドリエルなど)は、有効成分が抗ヒスタミン薬(ジフェンヒドラミン塩酸塩)であり、アレルギー薬の副作用である「眠気」を利用したものです。ルネスタとは作用機序が全く異なり、一時的な不眠には有効な場合もありますが、慢性的な不眠症に対する効果は限定的です。

また、インターネット上の海外サイトなどを通じて、処方箋なしでルネスタやそのジェネリックを個人輸入(通販)することは、絶対にやめてください。

個人輸入される医薬品には、偽造品や、不純物が混入した粗悪品が非常に多く、深刻な健康被害を引き起こすリスクがあります。また、万が一健康被害が起きても、日本の「医薬品副作用被害救済制度」の対象外となり、何の補償も受けられません。

安全で効果的な不眠症治療の第一歩は、専門家である医師に相談することです。正しい診断のもと、正規のルートで処方された医薬品を、指示通りに服用することが、健康を取り戻すための最も確実で安全な方法です。不眠の悩みを一人で抱え込まず、ぜひ医療機関の扉を叩いてみてください。