「夜、布団に入ってもなかなか寝つけない」「夜中に何度も目が覚めてしまう」「朝起きても疲れが取れていない」といった睡眠に関する悩みは、多くの人が抱える現代的な問題です。質の良い睡眠は、心身の健康を維持するために不可欠ですが、ストレスや生活習慣の乱れなど、様々な要因によって妨げられがちです。

睡眠薬に頼ることに抵抗がある方や、体質から根本的に改善したいと考える方にとって、漢方薬は有効な選択肢の一つとなり得ます。漢方薬は、眠れない原因を体全体のバランスの乱れと捉え、その乱れを整えることで自然な眠りをサポートするアプローチを取ります。

この記事では、漢方薬がなぜ睡眠の悩みに効果的なのか、その基本的な考え方から、ご自身の症状や体質に合わせた市販漢方薬の選び方までを詳しく解説します。さらに、漢方薬と睡眠薬の違い、服用する際の注意点、そして漢方薬の効果を高めるためのセルフケア方法についても網羅的にご紹介します。

睡眠の質を向上させ、すっきりとした毎日を送るための第一歩として、ぜひ本記事を参考にしてください。

目次

そもそも漢方薬で睡眠の悩みは改善できる?

「漢方薬で本当に不眠が治るの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。結論から言うと、漢方薬は睡眠の悩みを改善する上で有効なアプローチの一つです。西洋医学の睡眠薬が脳の働きに直接作用して眠気を引き起こすのに対し、漢方薬は不眠の根本原因となっている心身のバランスの乱れを整えることで、自然な眠りを取り戻すことを目指します。

漢方では、不眠は単なる「眠れない」という症状ではなく、体からのサインと捉えます。例えば、ストレスによる「気」の滞り、過労による「血(けつ)」の不足、冷えによる「水(すい)」の滞りなど、様々な要因が睡眠の質を低下させると考えます。そのため、個々の体質や不眠のタイプを見極め、それに合った漢方薬を選ぶことが非常に重要です。

この章では、まずご自身の睡眠の悩みがどのタイプに当てはまるのかを理解するために、代表的な不眠症の4つのタイプと、その背景にある主な原因について詳しく解説していきます。

不眠症の4つのタイプ

不眠症と一言でいっても、その現れ方は人それぞれです。医学的には、主に以下の4つのタイプに分類されます。複数のタイプを合併しているケースも少なくありません。ご自身の悩みがどれに最も近いかを確認してみましょう。

| 不眠症のタイプ | 主な症状 |

|---|---|

| 入眠障害 | 寝つきが悪く、布団に入ってから30分〜1時間以上眠れない。 |

| 中途覚醒 | 眠りが浅く、夜中に何度も目が覚める。一度起きるとなかなか再入眠できない。 |

| 早朝覚醒 | 予定の起床時間より2時間以上も早く目が覚め、その後眠れない。 |

| 熟眠障害 | 睡眠時間は足りているはずなのに、ぐっすり眠れた満足感がなく、日中に眠気や不調を感じる。 |

寝つきが悪い「入眠障害」

入眠障害は、不眠症の中で最も多いタイプです。布団に入ってリラックスしようとしても、頭が冴えてしまったり、不安や心配事が次々と浮かんできたりして、なかなか寝つけない状態を指します。一般的に、ベッドに入ってから眠りにつくまでに30分以上かかる状態が続く場合、入眠障害の可能性があります。

このタイプの背景には、ストレスや緊張による交感神経の高ぶりが大きく関係しています。日中の興奮が夜になっても収まらなかったり、明日の仕事のことなどを考えすぎてしまったりすることで、心身がリラックスモードに切り替われないのです。また、寝る直前のスマートフォンやPCの使用によるブルーライトの影響、カフェインの摂取なども寝つきを悪くする原因となります。

夜中に何度も目が覚める「中途覚醒」

中途覚醒は、一度は眠りにつけるものの、夜中に何度も目が覚めてしまう状態です。加齢とともに睡眠が浅くなるため高齢者に多く見られますが、若い世代でもストレスや生活習慣の乱れによって起こります。トイレが近くなる頻尿や、睡眠時無呼吸症候群などの身体的な問題が隠れている場合もあります。

目が覚めること自体は誰にでも起こりうることですが、目が覚めた後に再び寝つくのが難しかったり、一晩に2回以上目が覚めることが常態化したりしている場合は、中途覚醒に該当します。眠りが断続的になるため、睡眠時間を確保していても、深い眠りが得られず、日中の眠気や倦怠感につながりやすくなります。

朝早くに目が覚めてしまう「早朝覚醒」

早朝覚醒は、自分が起きようと思っている時間よりも2時間以上早く目が覚めてしまい、その後もう一度眠ろうとしても眠れない状態です。例えば、毎朝7時に起きるつもりが、明け方の4時や5時に目が覚めてしまうといったケースがこれにあたります。

このタイプは、体内時計のリズムが前にずれてしまうことで起こりやすく、特に高齢者によく見られる症状です。また、うつ病などの精神的な不調のサインとして現れることもあります。十分な睡眠時間を確保できなくなるため、日中の活動に支障をきたすことが多く、気分の落ち込みや意欲の低下を伴う場合は注意が必要です。

ぐっすり眠れた感じがしない「熟眠障害」

熟眠障害は、睡眠時間は十分に取れているにもかかわらず、「ぐっすり眠れた」という満足感(熟眠感)が得られない状態です。朝起きても疲れが残っていたり、頭がすっきりしなかったり、日中に強い眠気を感じたりします。

この原因は、睡眠の「質」の低下にあります。睡眠には、浅い眠りの「レム睡眠」と深い眠りの「ノンレム睡眠」があり、これらが一晩に数回繰り返されます。熟眠障害では、このサイクルのバランスが崩れ、特に心身の回復に重要な深いノンレム睡眠が不足していると考えられます。睡眠時無呼吸症候群や、むずむず脚症候群といった、睡眠の質を直接的に低下させる病気が隠れている可能性もあります。

睡眠の質が下がる主な原因

では、なぜこのような不眠の症状が起こるのでしょうか。その原因は一つではなく、複数の要因が複雑に絡み合っていることがほとんどです。ここでは、主な原因を「心理的」「身体的」「生活習慣・環境」の3つの側面に分けて見ていきましょう。

ストレスや不安などの心理的な原因

現代社会において、不眠の最大の原因とも言えるのが心理的なストレスです。仕事のプレッシャー、人間関係の悩み、家庭の問題、将来への不安など、様々なストレスが自律神経のバランスを乱します。

自律神経には、日中の活動時に優位になる「交感神経」と、夜間のリラックス時に優位になる「副交感神経」があります。強いストレスにさらされ続けると、夜になっても交感神経が活発なままとなり、脳が興奮状態から抜け出せなくなります。その結果、心と体が「お休みモード」に切り替わらず、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりするのです。また、一度眠れない経験をすると、「今夜も眠れないかもしれない」という不安が新たなストレスとなり、不眠を悪化させる悪循環に陥ることも少なくありません。

体の病気や不調による身体的な原因

何らかの病気や体の不調が、不眠を引き起こしている場合もあります。例えば、アトピー性皮膚炎や花粉症によるかゆみ、喘息の発作、関節リウマチなどの痛み、逆流性食道炎による胸やけ、高血圧に伴う頭痛や動悸などが、安眠を妨げる原因となります。

また、前述した睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に何度も呼吸が止まることで脳が覚醒し、深い睡眠を妨げる代表的な病気です。いびきがひどい、日中の眠気が異常に強いといった症状がある場合は、専門の医療機関での検査が必要です。他にも、脚に不快な感覚があってじっとしていられないむずむず脚症候群や、更年期障害に伴うほてりやのぼせ、頻尿なども中途覚醒の原因となります。

生活習慣の乱れや睡眠環境による原因

日々の何気ない生活習慣や睡眠環境も、睡眠の質に大きく影響します。

- 体内時計の乱れ: 不規則な生活、夜勤、長時間の昼寝、休日の寝だめなどは、約24時間周期の体内時計を狂わせ、睡眠と覚醒のリズムを乱します。

- 刺激物の摂取: 就寝前のカフェイン(コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなど)は覚醒作用があり、入眠を妨げます。アルコールは寝つきを良くするように感じられますが、利尿作用や覚醒作用によって夜中に目が覚めやすくなり、睡眠の質を大きく低下させます。ニコチンにも覚醒作用があります。

- 不適切な睡眠環境: 明るすぎる照明、テレビや音楽などの騒音、暑すぎたり寒すぎたりする室温、体に合わない寝具(マットレスや枕)なども、快適な睡眠を妨げる要因です。

- 就寝前の活動: 寝る直前の激しい運動や、脳を興奮させるスマートフォン、PC、テレビゲームなどの使用は、交感神経を刺激し、寝つきを悪くします。

これらの原因を理解し、自分の不眠がどのタイプで、何が原因になっているのかを考えることが、漢方薬選び、そして根本的な睡眠改善への第一歩となります。

漢方医学が考える不眠の原因

西洋医学が不眠を脳や神経系の機能障害として捉えるのに対し、漢方医学では、不眠を「心身全体のバランスの乱れ」が引き起こす一つの症状として捉えます。特定の臓器や器官に問題があるというよりも、体全体を構成する要素の過不足や滞りが、結果として「眠れない」という形で現れると考えるのです。

この漢方独自の視点を理解することが、自分に合った漢方薬を見つけるための重要な鍵となります。ここでは、漢方医学の根幹をなす「気・血・水」の考え方と、不眠の症状から見えてくる代表的な体質タイプについて解説します。

「気・血・水」のバランスの乱れ

漢方では、私たちの体は「気(き)」「血(けつ)」「水(すい)」という3つの要素で構成され、これらが体内をスムーズに巡ることで健康が維持されていると考えます。これらのバランスが崩れると、様々な不調が現れ、不眠もその一つとされています。

- 気(き)とは

「気」は、生命活動を支える根源的なエネルギーです。目には見えませんが、体を温めたり、外部の刺激から守ったり(防御作用)、内臓の働きをコントロールしたりと、多岐にわたる重要な役割を担っています。元気や気力、やる気の源であり、自律神経の働きにも深く関わっています。- 気の不足(気虚:ききょ): エネルギーが不足している状態で、疲れやすい、だるい、食欲不振、風邪をひきやすいといった症状が現れます。不眠に関しては、疲れているのに神経が休まらず、眠りが浅くなる傾向があります。

- 気の滞り(気滞:きたい): 気の流れがスムーズでなく、特定の場所に停滞している状態です。主にストレスが原因で起こり、イライラ、不安感、気分の落ち込み、喉のつかえ感、お腹の張りなどを引き起こします。不眠に関しては、考え事が頭を巡って寝つけない、眠っても夢ばかり見て熟睡感がないといった症状につながります。

- 血(けつ)とは

「血」は、西洋医学の血液に近い概念ですが、それに加えて全身に栄養を運び、精神活動を支えるという重要な役割も担っていると考えられています。血が充実していると、顔色も良く、髪や肌にも潤いがあり、精神的にも安定します。- 血の不足(血虚:けっきょ): 全身の栄養が不足している状態で、貧血気味、めまい、立ちくらみ、動悸、手足のしびれ、肌の乾燥、髪のパサつきといった症状が現れます。精神を安定させる血が不足するため、不安感が強くなったり、夢を多く見たりして、眠りが浅くなる原因となります。特に女性は月経や出産で血を消耗しやすいため、血虚になりやすい傾向があります。

- 水(すい)とは

「水」は、血液以外の体液全般(リンパ液、消化液、汗など)を指し、体を潤し、老廃物を排出する働きがあります。- 水の滞り(水滞:すいたい): 水の巡りが悪くなり、体内に余分な水分が溜まっている状態です。むくみ、めまい、頭重感、吐き気、下痢などの症状を引き起こします。体に余分な水分があると、体が冷えやすくなり、それが不眠につながることもあります。

不眠は、これらの「気・血・水」のいずれか、あるいは複数が乱れることで引き起こされます。 例えば、ストレスで「気」が滞り(気滞)、それが熱を持つとイライラして眠れなくなり、長期化すると「血」を消耗して不安感から眠れなくなる(血虚)、というように、各要素は相互に関連し合っています。

不眠の症状から見る体質のタイプ

「気・血・水」のバランスの乱れは、人それぞれ異なる体質や症状として現れます。ここでは、不眠によく見られる代表的な3つのタイプを紹介します。ご自身の状態がどれに近いか、チェックしてみましょう。

イライラ・不安タイプ

このタイプは、主に「気」の流れが滞る「気滞」や、滞った気が熱を帯びた「肝火上炎(かんかじょうえん)」の状態に見られます。日中のストレスや緊張をうまく発散できず、夜になっても心身の興奮が収まらないのが特徴です。

| 主な症状・特徴 |

|---|

| ・寝つきが悪い、眠りが浅い |

| ・イライラしやすい、怒りっぽい |

| ・夢をよく見る(特に悪夢) |

| ・胸や脇が張って苦しい感じがする |

| ・頭痛(特に側頭部)、目の充血 |

| ・ため息が多い |

| ・のぼせ、顔が赤くなりやすい |

交感神経が過剰に高ぶっている状態で、頭の中は常にフル回転。ベッドに入っても仕事のことや人間関係の悩みがぐるぐると巡り、なかなかリラックスできません。漢方では、感情のコントロールを司る「肝(かん)」の機能が乱れていると考えます。高ぶった神経を鎮め、「気」の巡りをスムーズにする漢方薬が適しています。

考えすぎ・悩みすぎタイプ

このタイプは、心配事や考え事が多く、思い悩んでしまうことで「気」と「血」の両方を消耗してしまった「心脾両虚(しんぴりょうきょ)」の状態に多く見られます。精神的な疲労が強く、胃腸の働きも弱りがちなのが特徴です。

| 主な症状・特徴 |

|---|

| ・考えすぎて寝つけない |

| ・眠りが浅く、夢を多く見る |

| ・不安感、くよくよしやすい |

| ・食欲不振、胃もたれしやすい |

| ・物忘れが多い |

| ・顔色が青白い、元気がない |

| ・少し動くと動悸や息切れがする |

このタイプは、真面目で責任感が強い人に多く、一つのことを深く考え込んでしまう傾向があります。漢方では、思考や精神活動を司る「心(しん)」と、消化吸収を司り「気」や「血」を生み出す「脾(ひ)」の両方が弱っていると考えます。消耗した「気」と「血」を補い、心と体の両方に栄養を与えることで、心の安定を取り戻し、眠りを改善する漢方薬が向いています。

心身の疲れタイプ

このタイプは、過労や加齢、病後などで心身ともにエネルギーが枯渇している「気虚」や「血虚」の状態です。体はクタクタに疲れているはずなのに、神経だけが過敏になってしまい、ぐっすり眠ることができません。

| 主な症状・特徴 |

|---|

| ・疲れているのに眠れない、眠りが浅い |

| ・夜中に目が覚めやすい |

| ・寝汗をかくことがある |

| ・日中の倦怠感が強い、だるい |

| ・めまい、立ちくらみがある |

| ・顔色が悪く、つやがない |

| ・動悸、不安感がある |

エネルギー不足で体を十分に潤したり、精神を安定させたりすることができないため、浅い眠りしか得られません。漢方では、精神を安定させる「血」や、生命エネルギーである「気」が不足していると考えます。不足した「気」や「血」をしっかりと補い、心身に潤いと栄養を与えることで、深い眠りへと導く漢方薬が適しています。

このように、漢方では同じ「眠れない」という症状でも、その背景にある体質によって原因が異なると考えます。次の章では、これらのタイプ別に、市販で購入できるおすすめの漢方薬を具体的に紹介していきます。

【症状・体質別】睡眠改善におすすめの市販漢方薬10選

ここからは、ご自身の不眠の症状や体質に合わせて選べる、ドラッグストアなどで購入可能な市販の漢方薬を10種類、具体的にご紹介します。それぞれの漢方薬がどのようなタイプの人に向いているのか、その特徴や効能を詳しく解説します。

漢方薬を選ぶ際は、「体力」が一つの目安になります。体力とは、体格や抵抗力、胃腸の強さなどを総合的に見たもので、「体力充実」「体力中等度」「体力虚弱」などに分類されます。ご自身の体力がどの程度か意識しながら、最適な漢方薬を見つけていきましょう。

① 【心身が疲れて眠りが浅い方に】酸棗仁湯(さんそうにんとう)

| 適したタイプ | 心身の疲れタイプ |

|---|---|

| 体力 | 体力中等度以下 |

| 主な対象症状 | 心身が疲れ、精神不安、不眠などがあるもの。 |

| キーワード | #疲労倦怠 #眠りが浅い #中途覚醒 |

酸棗仁湯は、「不眠症の漢方薬」として最も代表的な処方の一つです。特に、過労やストレスで心身ともに消耗し、疲れているにもかかわらず神経が高ぶって眠れない、眠りが浅くて夜中に目が覚めてしまう、といった「心身の疲れタイプ」の方に適しています。

漢方では、このような状態を「虚労(きょろう)」と呼び、エネルギーや栄養が不足しているのに、熱だけが体の上部にこもってしまっている状態(虚熱)と考えます。主薬である「酸棗仁(さんそうにん)」は、サネブトナツメの種子で、精神を安定させ、こもった熱を冷ます働きがあります。これに、気の巡りを整える「川芎(せんきゅう)」、体の上部の熱を冷ます「知母(ちも)」、心身のバランスを整える「茯苓(ぶくりょう)」、そして全体の調和をとる「甘草(かんぞう)」が組み合わさっています。

これらの生薬が協力し、消耗した心身に潤いを与え、高ぶった神経を鎮めることで、深く穏やかな眠りへと導きます。体力がなく、ぐったりと疲れているのに目が冴えてしまうような方に、まず試していただきたい漢方薬です。

(参照:医薬品医療機器総合機構 PMDA 一般用漢方製剤承認基準)

② 【考えすぎて眠れない方に】加味帰脾湯(かみきひとう)

| 適したタイプ | 考えすぎ・悩みすぎタイプ |

|---|---|

| 体力 | 体力中等度以下 |

| 主な対象症状 | 虚弱体質で血色の悪い人の、貧血、不眠症、精神不安、神経症。 |

| キーワード | #考えすぎ #不安感 #貧血気味 |

加味帰脾湯は、くよくよ考えすぎて眠れなくなる「考えすぎ・悩みすぎタイプ」の方に最適な漢方薬です。心配事が頭から離れず、ぐるぐると同じことを考え続けてしまう、些細なことが気になって不安になる、といった精神的な症状に効果を発揮します。

この漢方薬は、胃腸の働きを助けて「気」と「血」を補う「帰脾湯(きひとう)」という処方に、精神的な興奮やイライラを鎮める「柴胡(さいこ)」と「山梔子(さんしし)」を加えたものです。漢方では、思い悩みすぎると消化器系を司る「脾」と、精神活動を司る「心」の両方を傷つける(心脾両虚)と考えます。加味帰脾湯は、弱った胃腸の働きを高めてエネルギー(気)と栄養(血)を補い、同時に精神を安定させることで、心のバランスを整えます。

貧血気味で顔色が悪く、食が細い、物忘れが多いといった症状を伴う不眠に特に効果的です。精神的な疲労が強く、心も体も消耗していると感じる方におすすめです。

(参照:医薬品医療機器総合機構 PMDA 一般用漢方製剤承認基準)

③ 【ストレスやイライラで寝つけない方に】抑肝散加陳皮半夏(よくかんさんかちんぴはんげ)

| 適したタイプ | イライラ・不安タイプ |

|---|---|

| 体力 | 体力中等度 |

| 主な対象症状 | 神経がたかぶり、怒りやすい、イライラなどがあるものの、神経症、不眠症、小児夜なき、歯ぎしりなど。 |

| キーワード | #イライラ #怒りっぽい #歯ぎしり |

抑肝散加陳皮半夏は、ストレスによるイライラや怒りっぽさで寝つけない「イライラ・不安タイプ」の方に適した漢方薬です。もともとは子どもの夜泣きやひきつけ(疳の虫)に使われてきた処方ですが、現在では大人のストレスによる神経の高ぶりにも広く用いられています。

この処方は、神経の高ぶりを鎮める「抑肝散(よくかんさん)」に、胃腸の働きを助け、気の巡りを改善する「陳皮(ちんぴ)」と「半夏(はんげ)」を加えたものです。ストレスによって気の流れが滞り、感情のコントロールを司る「肝」が高ぶると、イライラや怒り、筋肉の緊張(歯ぎしりや食いしばりなど)といった症状が現れます。抑肝散加陳皮半夏は、高ぶった「肝」を鎮め、気の巡りをスムーズにし、さらにストレスで弱りがちな胃腸の機能を整えることで、心身の緊張を和らげます。

カッとなりやすい、寝ている間に歯ぎしりをしている、ささいなことで腹が立つといった、攻撃的な感情を伴う不眠に効果的です。ストレスを感じると胃腸の調子も悪くなるという方にも向いています。

(参照:医薬品医療機器総合機構 PMDA 一般用漢方製剤承認基準)

④ 【不安や動悸で眠れない方に】柴胡加竜骨牡蛎湯(さいこかりゅうこつぼれいとう)

| 適したタイプ | イライラ・不安タイプ |

|---|---|

| 体力 | 体力中等度以上 |

| 主な対象症状 | 精神不安があって、どうき、不眠、便秘などを伴う、高血圧の随伴症状(どうき、不安、不眠)、神経症など。 |

| キーワード | #動悸 #強い不安感 #びっくりしやすい |

柴胡加竜骨牡蛎湯は、体力があり、精神的な不安感が強く、動悸や不眠、イライラなどを伴う方に用いられる漢方薬です。些細な物音にびっくりしたり、胸がドキドキして眠れなくなったりするような、神経が過敏になっている状態を鎮めるのに適しています。

「柴胡」が胸のあたりの熱や炎症を鎮め、「竜骨(りゅうこつ)」と「牡蛎(ぼれい)」というミネラルを豊富に含む生薬が、精神を安定させる働きをします。これらに、体の熱を冷ます生薬や、気の巡りを整える生薬が加わり、心身の過剰な興奮状態をクールダウンさせ、安定させる効果が期待できます。便秘がちな傾向がある方にも向いています。

体力があり、がっちりした体格で、ストレスからくる精神的な不安定さが強い場合の不眠に選択されることが多い処方です。

(参照:医薬品医療機器総合機構 PMDA 一般用漢方製剤承認基準)

⑤ 【のぼせやほてりで眠れない方に】黄連解毒湯(おうれんげどくとう)

| 適したタイプ | イライラ・不安タイプ |

|---|---|

| 体力 | 体力中等度以上 |

| 主な対象症状 | のぼせぎみで顔色赤く、いらいらして落ち着かない傾向のあるものの、鼻出血、不眠症、神経症、胃炎、二日酔など。 |

| キーワード | #のぼせ #ほてり #イライラ |

黄連解毒湯は、体に熱がこもり、のぼせや顔のほてり、イライラ感があって眠れない方に適した漢方薬です。比較的体力があり、赤ら顔で、興奮しやすいタイプの方に向いています。

この処方は、「黄連(おうれん)」「黄芩(おうごん)」「黄柏(おうばく)」「山梔子(さんしし)」という、いずれも体の熱を強力に冷ます作用(清熱作用)を持つ生薬だけで構成されています。漢方では、過剰なストレスや飲酒、脂っこい食事などによって体内に「熱」がこもると、それが精神をかき乱し、不眠やイライラの原因になると考えます。黄連解毒湯は、体の上部にこもった熱を冷まし、炎症を鎮めることで、精神的な興奮を静め、落ち着きを取り戻させます。

二日酔いや口内炎、皮膚のかゆみなど、熱による他の症状を伴う場合にも効果的です。頭に血が上ってカッカして眠れない、というイメージの方に試していただきたい処方です。

(参照:医薬品医療機器総合機構 PMDA 一般用漢方製剤承認基準)

⑥ 【更年期の不調で眠れない方に】加味逍遙散(かみしょうようさん)

| 適したタイプ | イライラ・不安タイプ/心身の疲れタイプ |

|---|---|

| 体力 | 体力中等度以下 |

| 主な対象症状 | 体質虚弱な婦人で、肩がこり、疲れやすく、精神不安などの精神神経症状、ときに便秘の傾向のあるものの、冷え症、虚弱体質、月経不順、更年期障害、不眠症など。 |

| キーワード | #更年期 #イライラと落ち込み #ホットフラッシュ |

加味逍遙散は、「女性の三大漢方薬」の一つとも言われ、特に更年期障害に伴う様々な不調に広く用いられる処方です。ほてり(ホットフラッシュ)やのぼせ、イライラ、不安感、気分の落ち込み、肩こりなど、多彩な症状が入り混じって現れ、その結果として眠れなくなっている方に非常に効果的です。

この漢方薬は、滞った「気」の巡りを改善し、不足した「血」を補い、体内の熱を冷ますという、複数の働きをバランス良く兼ね備えています。これにより、ホルモンバランスの乱れによって引き起こされる自律神経の乱れを整え、心と体の両面から不調を和らげます。

症状が日によって変わる、イライラしたかと思えば急に落ち込むなど、感情の起伏が激しい場合の不眠に適しています。更年期だけでなく、月経前症候群(PMS)による心身の不調や、ストレスを感じやすい虚弱体質の方の不眠にも応用されます。

(参照:医薬品医療機器総合機構 PMDA 一般用漢方製剤承認基準)

⑦ 【不安感が強く喉に違和感がある方に】半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)

| 適したタイプ | イライラ・不安タイプ |

|---|---|

| 体力 | 体力中等度 |

| 主な対象症状 | 気分がふさいで、咽喉・食道部に異物感があり、ときに動悸、めまい、嘔気などを伴う、不安神経症、神経性胃炎、つわり、せき、しわがれ声。 |

| キーワード | #喉のつかえ感 #不安神経症 #気分がふさぐ |

半夏厚朴湯は、ストレスが原因で「気」の流れが滞り、特に喉のあたりに不調が現れる方のための漢方薬です。「喉に何か詰まっている感じがするが、検査をしても異常はない(梅核気:ばいかくき)」という症状は、この漢方薬が最も得意とするところです。

不安感や気分の落ち込みが強く、そのストレスが喉や食道の違和感、動悸、めまい、吐き気などとして現れ、夜も安心して眠れないという方に適しています。この処方は、滞った「気」の巡りを強力に改善し、不安な気分を落ち着かせる働きがあります。

繊細でストレスを感じやすい方が、心配事があると喉がつかえるようになり、それが気になって眠れない、という場合に非常に良い効果が期待できます。

(参照:医薬品医療機器総合機構 PMDA 一般用漢方製剤承認基準)

⑧ 【貧血気味で元気がなく眠れない方に】帰脾湯(きひとう)

| 適したタイプ | 考えすぎ・悩みすぎタイプ/心身の疲れタイプ |

|---|---|

| 体力 | 体力中等度以下 |

| 主な対象症状 | 虚弱体質で血色の悪い人の、貧血、不眠症、精神不安、神経症。 |

| キーワード | #貧血 #食欲不振 #物忘れ |

帰脾湯は、前述の加味帰脾湯のベースとなっている処方で、胃腸が弱く、貧血気味で、心身ともに疲れ切っている方の不眠に用いられます。

考えすぎや過労によって、エネルギー(気)と栄養(血)を生み出す「脾」と、精神を司る「心」の両方が弱った状態(心脾両虚)を改善します。「人参(にんじん)」や「黄耆(おうぎ)」が気を補い、「竜眼肉(りゅうがんにく)」や「酸棗仁(さんそうにん)」が心を落ち着かせます。消化機能を高めて栄養の吸収を助け、心と体にエネルギーを補給することで、不安感を和らげ、健やかな眠りを取り戻します。

加味帰脾湯との違いは、熱を冷ます「柴胡」と「山梔子」が入っていない点です。そのため、イライラやほてりといった熱症状がなく、むしろ冷えの傾向があり、ひたすら心身が消耗しているというタイプの不眠に適しています。

(参照:医薬品医療機器総合機構 PMDA 一般用漢方製剤承認基準)

⑨ 【神経の高ぶりで眠れない方に】抑肝散(よくかんさん)

| 適したタイプ | イライラ・不安タイプ |

|---|---|

| 体力 | 体力中等度 |

| 主な対象症状 | 神経がたかぶり、怒りやすい、イライラなどがあるものの、神経症、不眠症、小児夜なき、歯ぎしりなど。 |

| キーワード | #神経過敏 #筋肉のけいれん #怒りっぽい |

抑肝散は、前述の抑肝散加陳皮半夏のベースとなっている処方です。ストレスなどによる神経の高ぶりを鎮める効果に特化しています。

感情のコントロールを司る「肝」の機能が乱れ、神経が過敏になってイライラしたり、怒りっぽくなったり、筋肉が緊張してけいれんしたりする状態を改善します。「釣藤鈎(ちょうとうこう)」や「柴胡」などが、高ぶった神経を鎮める中心的な役割を果たします。興奮した神経系を落ち着かせ、筋肉の緊張を緩和することで、心身をリラックスさせ、眠りやすい状態に整えます。

抑肝散加陳皮半夏との違いは、胃腸を整える「陳皮」と「半夏」が含まれていない点です。そのため、胃腸症状は特にないものの、とにかく神経の高ぶり、イライラ、怒りっぽさが強く、それが原因で眠れないという方に適しています。

(参照:医薬品医療機器総合機構 PMDA 一般用漢方製剤承認基準)

⑩ 【高血圧ぎみでのぼせがある方に】三黄瀉心湯(さんおうしゃしんとう)

| 適したタイプ | イライラ・不安タイプ |

|---|---|

| 体力 | 体力充実 |

| 主な対象症状 | 体力があり、のぼせ気味で、精神不安、便秘の傾向のあるものの、高血圧の随伴症状(のぼせ、肩こり、耳なり、頭重、不眠、不安)、鼻血、痔出血、便秘など。 |

| キーワード | #高血圧 #のぼせ #便秘 |

三黄瀉心湯は、がっちりした体格で体力があり、高血圧の傾向、のぼせ、顔の赤み、強いイライラ、便秘などを伴う方の不眠に用いられる漢方薬です。

体の中心部、特にみぞおちあたりにつかえ感(心下痞硬:しんかひこう)があり、熱がこもっている状態を改善します。「大黄(だいおう)」「黄連(おうれん)」「黄芩(おうごん)」という3つの生薬からなり、強力に熱を冷まし、便通を促すことで体内の過剰な熱や不要物を排出します。体の中心にこもった熱を取り除くことで、頭に上った血を下げ、高ぶった精神を鎮静化させます。

非常に作用がシャープな処方であり、体力のない方や胃腸の弱い方には向きません。高血圧に伴う頭重感や肩こり、不安感に悩まされ、便秘がちで寝つけない、という方に適しています。

(参照:医薬品医療機器総合機構 PMDA 一般用漢方製剤承認基準)

自分に合った漢方薬の選び方

ここまで10種類の漢方薬を紹介してきましたが、「結局どれを選べばいいの?」と迷ってしまうかもしれません。数ある漢方薬の中から自分に最適なものを見つけるためには、いくつかのポイントがあります。ここでは、後悔しないための漢方薬の選び方を解説します。

自分の症状や体質に合ったものを選ぶ

漢方薬選びで最も重要なのは、「今の自分の状態」を正しく把握し、それに合った処方を選ぶことです。漢方では、同じ「不眠」という症状でも、その原因となる体質(漢方では「証(しょう)」と呼びます)によって使う薬が全く異なります。間違った選択をしてしまうと、効果がないばかりか、かえって体調を崩してしまう可能性もあります。

まずは、これまでの章で解説した内容を参考に、ご自身の状態をセルフチェックしてみましょう。

- 不眠のタイプはどれに近いか?

- 寝つきが悪い(入眠障害)

- 夜中に目が覚める(中途覚醒)

- 朝早く目が覚める(早朝覚醒)

- ぐっすり眠れない(熟眠障害)

- 漢方的な体質はどれに近いか?

- イライラ・不安タイプ: ストレス、イライラ、怒りっぽい、のぼせ、頭痛

- 考えすぎ・悩みすぎタイプ: 心配事、不安感、食欲不振、物忘れ、胃腸が弱い

- 心身の疲れタイプ: 疲労感、だるさ、寝汗、めまい、顔色が悪い

- 体力はどのくらいか?

- 体力充実: がっちりした体格、声が大きい、胃腸が丈夫

- 体力中等度: 標準的な体格・体力

- 体力虚弱: 華奢な体格、疲れやすい、胃腸が弱い、風邪をひきやすい

- 不眠以外の症状は何か?

- 動悸、便秘、肩こり、頭痛、冷え、ほてり、喉のつかえ感、貧血、胃もたれなど

これらの情報を総合的に判断することで、自分に合った漢方薬の候補を絞り込むことができます。例えば、「ストレスでイライラして寝つけず(イライラ・不安タイプ)、歯ぎしりもする(抑肝散加陳皮半夏の特徴)、体力は普通くらい(体力中等度)」という場合は、抑肝散加陳皮半夏が有力な候補になります。

自分の「証」に合っている漢方薬を「方証相対(ほうしょうそうたい)」といい、これが漢方治療の基本原則です。焦らず、じっくりとご自身の心と体に向き合うことが、適切な漢方薬選びの第一歩となります。

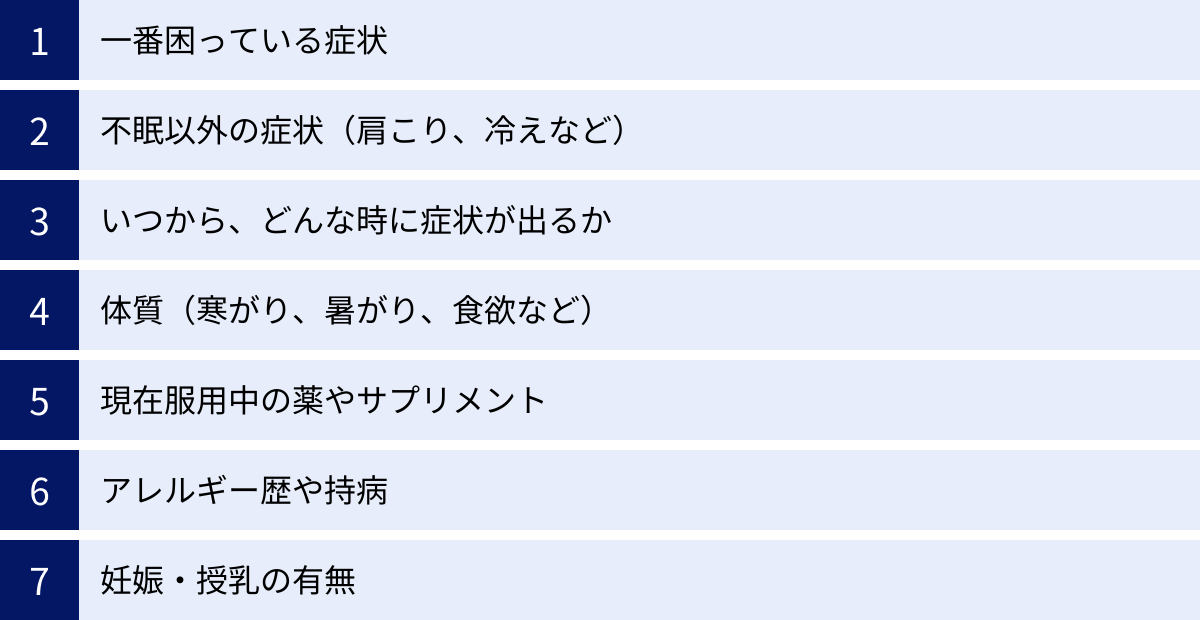

薬剤師や登録販売者に相談する

セルフチェックで候補を絞り込んでも、最終的な判断に迷う場合や、より確実に自分に合ったものを選びたい場合は、専門家である薬剤師や登録販売者に相談することを強くおすすめします。ドラッグストアや薬局には、漢方薬に関する知識を持った専門家がいます。

相談する際には、事前に以下の情報を整理しておくと、スムーズに的確なアドバイスが受けられます。

- 一番困っている症状: 「寝つきが悪い」「夜中に目が覚める」など、具体的に。

- 不眠以外の症状: 上記でチェックしたような、肩こり、冷え、便秘、イライラなど、気になることはすべて伝えましょう。

- いつから、どんな時に症状が出るか: 「1ヶ月前から仕事のストレスを感じると眠れない」など。

- 体質について: 寒がりか暑がりか、食欲や便通の状態、汗のかきやすさ、疲れやすさなど。

- 現在服用中の薬やサプリメント: 飲み合わせによっては効果が強まったり、副作用が出たりすることがあるため、必ず伝えましょう。

- アレルギー歴や持病: これも安全に服用するために重要な情報です。

- 妊娠・授乳の有無: 妊娠中や授乳中は服用できない漢方薬も多いため、必ず伝える必要があります。

専門家は、これらの情報を基に、漢方医学的な視点からあなたの「証」を見極め、最適な漢方薬を提案してくれます。また、服用方法や注意点、生活上のアドバイスなども聞くことができます。自己判断に頼らず、専門家の力を借りることが、安全かつ効果的に漢方薬を活用するための賢い方法です。彼らはあなたの身近な健康アドバイザーであり、気軽に相談できる存在です。

漢方薬と睡眠薬の違い

不眠の治療薬として、漢方薬と並んでよく知られているのが、病院で処方される睡眠薬(睡眠導入剤)です。どちらも「眠りを助ける」という目的は同じですが、そのアプローチ方法や効果の現れ方には大きな違いがあります。両者の特徴を理解し、自分の状況や考え方に合った選択をすることが大切です。

| 項目 | 漢方薬 | 睡眠薬(西洋薬) |

|---|---|---|

| アプローチ | 心身のバランスを整え、眠れない根本原因に働きかける(体質改善) | 脳の神経活動を抑制し、強制的に眠気を引き起こす(対症療法) |

| 効果の現れ方 | 穏やかに、時間をかけて効果が現れることが多い | 即効性が高い(服用後すぐに眠くなる) |

| 主な目的 | 自然な眠りを取り戻し、薬がなくても眠れる状態を目指す | つらい不眠症状を一時的に緩和する |

| 副作用・依存性 | 比較的少ないが、体質に合わないと副作用が出る。依存性は低い。 | 眠気の持ち越し、ふらつき、物忘れなど。長期使用で依存性や耐性が生じるリスクがある。 |

体へのアプローチ方法の違い

最大の違いは、体へのアプローチ方法です。

睡眠薬(西洋薬)は、脳の中枢神経に直接作用し、脳の活動を強制的に抑制することで眠気を誘います。これは、火事の現場で警報ベル(不眠という症状)を直接止めるようなものです。つらい症状を迅速に抑えることができるため、重度の不眠に悩む人にとっては非常に頼りになる存在です。しかし、火事の原因そのもの(ストレスや生活習慣の乱れなど)を解決するわけではないため、根本的な治療とは言えません。これを「対症療法」と呼びます。

一方、漢方薬は、不眠の原因となっている体全体のアンバランスに目を向けます。例えば、ストレスで高ぶった「気」を鎮めたり、不足した「血」を補って心を安定させたり、冷えた体を温めて巡りを良くしたりと、個々の体質に合わせてアプローチします。これは、火事の原因となっている漏電箇所を修理したり、燃えやすいものを片付けたりするようなものです。警報ベルを直接止めるのではなく、火事が起こりにくい環境(眠りやすい心身の状態)を整えることを目指します。これを「根本治療」や「体質改善」と呼びます。

効果の現れ方の違い

アプローチ方法が異なるため、効果の現れ方にも違いがあります。

睡眠薬は、即効性が特徴です。服用後30分程度で効果が現れ、速やかに眠りにつくことができます。そのため、「今夜どうしても眠らなければならない」という緊急性の高い状況では非常に有効です。しかし、その効果は薬が効いている間だけであり、薬をやめると再び眠れなくなることがあります。また、長期的に使用すると薬に体が慣れてしまう「耐性」や、薬がないと眠れない「依存性」が生じるリスクも考慮しなければなりません。

対して漢方薬は、効果が穏やかに現れるのが一般的です。服用してすぐに劇的な変化を感じることは少なく、数週間から数ヶ月かけて、徐々に心身のバランスが整っていく中で、自然と「そういえば最近、よく眠れるようになったな」と実感することが多いです。体質そのものを改善していくため、効果が現れ始めると持続しやすく、最終的には漢方薬に頼らなくても眠れる状態を目指すことができます。

どちらが良い・悪いというわけではなく、それぞれに得意な分野があります。一時的な強い不眠には睡眠薬、慢性的で体質から改善したい不眠には漢方薬、というように使い分けるのが賢明です。また、医師の管理のもとで両者を併用し、徐々に睡眠薬を減らしていくという方法が取られることもあります。

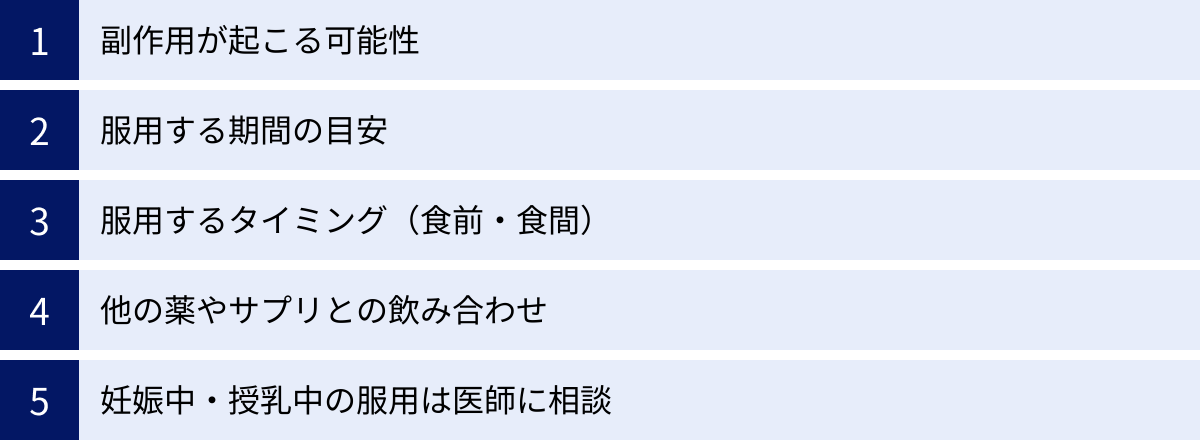

漢方薬を服用する際の注意点

漢方薬は「自然由来だから安全」「副作用がない」というイメージを持たれがちですが、それは誤解です。医薬品である以上、効果もあれば副作用のリスクも存在します。安全かつ効果的に漢方薬を利用するために、服用する際にはいくつかの注意点を守る必要があります。

副作用が起こる可能性

漢方薬も、体質に合わなかったり、用法・用量を守らなかったりすると、副作用が起こることがあります。特に注意が必要な副作用として、以下のようなものが知られています。

- 偽アルドステロン症: 多くの漢方薬に含まれる「甘草(かんぞう)」の過剰摂取などで起こることがあります。血圧の上昇、むくみ、手足のだるさ、脱力感、筋肉痛などが初期症状として現れます。

- 間質性肺炎: まれに起こる重篤な副作用です。空咳、息切れ、呼吸困難、発熱などが主な症状で、風邪と間違われやすいですが、急速に悪化することがあります。

- 肝機能障害: 全身の倦怠感、食欲不振、吐き気、皮膚や白目が黄色くなる(黄疸)などの症状が現れます。

- 胃腸症状: 胃もたれ、食欲不振、吐き気、下痢、便秘などが起こることがあります。特に、地黄(じおう)など胃腸に負担をかけやすい生薬を含む漢方薬で見られることがあります。

- 皮膚症状: 発疹、発赤、かゆみなどが現れることがあります。

これらの症状はごく一部です。服用を始めてから「何かおかしいな」と感じたら、すぐに服用を中止し、医師、薬剤師、または登録販売者に相談してください。早期発見・早期対応が非常に重要です。

服用する期間の目安

漢方薬の効果の現れ方には個人差がありますが、一般的には体質を改善していくため、ある程度の期間、継続して服用することが必要です。

市販の漢方薬の場合、まずは2週間~1ヶ月程度、用法・用量を守って服用を続けてみるのが一つの目安です。1ヶ月服用しても症状の改善が全く見られない場合は、その漢方薬が体質に合っていないか、あるいは不眠の原因が他にある可能性が考えられます。その際は、漫然と服用を続けるのではなく、一度専門家に相談し、処方の見直しなどを検討しましょう。

逆に、症状が改善してきた場合でも、自己判断で急にやめてしまうと、再び症状がぶり返すことがあります。体質が安定するまで、しばらく服用を続けることが望ましい場合もあります。服用を中止するタイミングについても、専門家のアドバイスを参考にすると良いでしょう。

服用するタイミング

多くの漢方薬は、「食前」または「食間」に服用するよう指示されています。

- 食前: 食事の約30分前

- 食間: 食事と食事の間(食後約2時間後)

これは、空腹時の方が生薬の成分が吸収されやすいと考えられているためです。また、食べ物と混ざることで効果が変化するのを防ぐ目的もあります。

しかし、胃腸が弱い方など、空腹時の服用で胃がもたれたり不快感を感じたりする場合は、食後に服用しても構いません。一番大切なのは、飲み忘れることなく継続することです。飲み忘れた場合は、気づいた時点で服用して構いませんが、次の服用時間が近い場合は1回分を飛ばしましょう。2回分を一度に飲むことは避けてください。

他の薬やサプリとの飲み合わせ

複数の漢方薬や、他の薬、サプリメントを併用する際には、特に注意が必要です。

特に気をつけたいのが、生薬の重複です。例えば、「甘草(かんぞう)」は非常に多くの漢方薬に含まれているため、複数の漢方薬を服用すると知らず知らずのうちに過剰摂取となり、偽アルドステロン症のリスクが高まります。また、便通を促す「大黄(だいおう)」を含む漢方薬を複数飲むと、下痢がひどくなることがあります。

西洋薬との飲み合わせにも注意が必要です。例えば、高血圧の薬を飲んでいる人が、血圧に影響を与える可能性のある漢方薬を併用する場合は、医師や薬剤師への相談が不可欠です。

現在服用している薬やサプリメントがある場合は、漢方薬を購入・服用する前に、必ず医師、薬剤師、または登録販売者にその旨を伝え、飲み合わせに問題がないかを確認してください。お薬手帳を持参すると、正確な情報をスムーズに伝えることができます。

妊娠中・授乳中の服用は医師に相談

妊娠中や授乳中は、お母さんの体が非常にデリケートな時期であり、服用した薬の成分が胎児や母乳に影響を与える可能性があります。

漢方薬の中には、子宮の収縮を促す作用のある生薬(大黄、牡丹皮など)や、安全性が確立されていない生薬が含まれているものもあります。「漢方だから大丈夫」という自己判断は絶対に避け、妊娠中・授乳中に漢方薬を服用したい場合は、必ずかかりつけの産婦人科医や医師に相談してください。安全性が確認されている処方や、治療上の有益性が危険性を上回ると判断された場合にのみ、医師の指導のもとで服用が可能となります。

漢方と合わせて実践したい睡眠の質を高めるセルフケア

漢方薬は、乱れた心身のバランスを整える強力なサポーターですが、その効果を最大限に引き出し、根本的な睡眠改善を達成するためには、日々の生活習慣を見直し、改善していくことが不可欠です。漢方薬だけに頼るのではなく、セルフケアを並行して実践することで、相乗効果が期待できます。

ここでは、今日から始められる、睡眠の質を高めるための具体的なセルフケア方法をご紹介します。

生活リズムを整える

私たちの体には、約24時間周期で心身の状態をコントロールする「体内時計」が備わっています。この体内時計が正しく機能することで、夜は自然に眠くなり、朝はすっきりと目覚めることができます。生活リズムを整えることは、この体内時計を正常に保つための基本です。

決まった時間に起きて朝日を浴びる

体内時計をリセットする最も強力なスイッチが「太陽の光」です。毎朝、決まった時間に起き、起きたらすぐにカーテンを開けて朝日を15分〜30分程度浴びる習慣をつけましょう。曇りや雨の日でも、屋外の光で十分な効果があります。

朝日を浴びると、睡眠を促すホルモンである「メラトニン」の分泌が止まり、脳が覚醒モードになります。そして、その約14〜16時間後に、再びメラトニンの分泌が始まり、自然な眠気が訪れます。つまり、朝の光が、その日の夜の眠りの準備を始めているのです。休日も平日と大きくずれない時間に起きることが、リズムを保つコツです。

就寝・起床時間を一定にする

毎日の就寝時間と起床時間をできるだけ一定に保つことも重要です。特に、起きる時間を一定にすることを意識しましょう。前の日に夜更かしをしてしまっても、いつもの時間に起きることで、体内時計の乱れを最小限に抑えることができます。

「寝だめ」は、一見すると睡眠不足を解消できそうですが、体内時計を大きく乱す原因となり、かえって週明けの不調(社会的ジェットラグ)につながります。休日に寝坊するとしても、平日との差は2時間以内にとどめるのが理想です。

日中の過ごし方を工夫する

日中の活動は、夜の睡眠の質に大きく影響します。メリハリのある一日を過ごすことが、快眠への鍵となります。

適度な運動を習慣にする

日中に適度な運動を行うと、心地よい疲労感が得られ、寝つきが良くなり、深い睡眠が増えることがわかっています。ウォーキングやジョギング、水泳などの有酸素運動を、1回30分程度、週に数回行うのがおすすめです。

運動のタイミングも重要です。夕方から就寝の3時間前くらいまでに行うと、運動によって一時的に上がった深部体温が、就寝時間に向けてスムーズに下がるため、自然な眠気が誘発されやすくなります。逆に、寝る直前の激しい運動は交感神経を興奮させてしまうため、避けた方が良いでしょう。

バランスの良い食事を心がける

食事の内容も睡眠に関わっています。特に、朝食は体内時計を整える上で重要なので、抜かずにしっかり摂りましょう。

また、睡眠ホルモン「メラトニン」の材料となる「トリプトファン」というアミノ酸を意識して摂るのがおすすめです。トリプトファンは、日中に太陽光を浴びることで、精神を安定させる「セロトニン」に変わり、夜になるとメラトニンに変化します。トリプトファンは、乳製品(牛乳、チーズ、ヨーグルト)、大豆製品(豆腐、納豆、味噌)、肉、魚、卵、バナナ、ナッツ類などに多く含まれています。これらの食材を、炭水化物やビタミンB6と一緒に摂ると、より効率的に体内に取り込めます。

就寝前のリラックス習慣を作る

心と体を「活動モード」から「お休みモード」へスムーズに切り替えるために、就寝前のリラックスタイムを習慣にしましょう。

就寝の1〜2時間前に入浴する

就寝の1〜2時間前に、38〜40℃程度のぬるめのお湯に15〜20分ほどゆっくり浸かると、リラックス効果のある副交感神経が優位になります。また、入浴によって一時的に上昇した深部体温が、お風呂から上がった後に徐々に下がる過程で、強い眠気が訪れます。熱すぎるお湯や長風呂は、逆に交感神経を刺激してしまうので注意しましょう。

寝る前のスマホやPC操作を控える

スマートフォンやPC、テレビの画面から発せられるブルーライトは、メラトニンの分泌を抑制し、脳を覚醒させてしまう作用があります。少なくとも就寝の1時間前にはこれらのデバイスの使用をやめ、部屋の照明も暖色系の間接照明などに切り替えて、脳がお休みモードに入る準備を整えましょう。

カフェイン・アルコール・喫煙を避ける

カフェイン(コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなど)には強い覚醒作用があり、その効果は3〜4時間続くとされています。敏感な人ではもっと長く影響が残るため、夕方以降の摂取は避けるのが賢明です。

アルコールは寝つきを良くする効果がありますが、睡眠の後半で覚醒作用をもたらし、中途覚醒の原因となります。また、利尿作用もあるため、夜中にトイレで目が覚めやすくなります。

タバコに含まれるニコチンにも覚醒作用があるため、就寝前の喫煙は寝つきを妨げます。

自分に合った寝具を選ぶ

快適な睡眠のためには、寝室の環境を整えることも大切です。特に、毎日使う寝具は睡眠の質を大きく左右します。自分の体格や寝姿勢に合ったマットレスや枕を選びましょう。硬すぎたり柔らかすぎたりするマットレスは、体に負担をかけ、安眠を妨げます。また、季節に合わせて掛け布団やパジャマの素材を調整し、快適な温度と湿度を保つことも重要です。

これらのセルフケアは、一つひとつは小さなことかもしれませんが、継続することで大きな変化につながります。漢方薬による体質改善と合わせて、ぜひ実践してみてください。

漢方薬を試しても改善しない場合は医療機関へ

市販の漢方薬を服用し、生活習慣の改善にも取り組んでみたけれど、一向に睡眠の悩みが解決しない――。そんな時は、自己判断で対策を続けるのではなく、専門家である医師に相談することが重要です。不眠の背後には、セルフケアだけでは対応できない、治療が必要な病気が隠れている可能性もあります。

病院を受診する目安

どのような状態になったら病院へ行くべきか、その目安を以下に示します。一つでも当てはまる場合は、早めに医療機関を受診することを検討しましょう。

- 不眠の症状が1ヶ月以上続いている: 市販薬やセルフケアを試しても改善が見られない場合、専門的な診断と治療が必要な可能性があります。

- 日常生活に深刻な支障が出ている: 日中の強い眠気で仕事や学業に集中できない、注意力が散漫になって事故を起こしそうになる、倦怠感がひどくて家事が手につかないなど、生活の質(QOL)が著しく低下している場合。

- 精神的な不調を伴う場合: 気分の落ち込みが続く、何事にも興味が持てない、意欲がわかない、食欲がない、死にたいと考えてしまうなど、うつ病のサインが見られる場合、不眠はその症状の一つとして現れている可能性があります。

- 身体的な症状が疑われる場合:

- いびきがひどい、睡眠中に呼吸が止まっていると指摘された: 睡眠時無呼吸症候群の可能性があります。放置すると高血圧や心臓病などのリスクを高めます。

- 寝ている時に脚がむずむずする、動かさずにはいられない不快感がある: むずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群)の可能性があります。

- 動悸、息切れ、胸の痛みなど、他の身体症状が気になる場合

これらの症状がある場合、不眠の原因を正確に特定し、適切な治療を受けることが根本的な解決につながります。

何科を受診すれば良いか?

睡眠の悩みを相談できる診療科はいくつかあります。

- 精神科・心療内科: ストレスやうつ病、不安障害など、精神的な要因が強い場合に適しています。

- 睡眠外来・睡眠専門クリニック: 睡眠に関する問題を専門的に診断・治療する医療機関です。睡眠時無呼吸症候群の検査なども行っています。

- かかりつけの内科: まずは身近なかかりつけ医に相談し、必要に応じて専門の診療科を紹介してもらうという方法もあります。

つらい症状を一人で抱え込まないでください。専門家の力を借りることは、決して特別なことではありません。適切な治療を受けることで、つらい不眠から解放され、健やかな毎日を取り戻すための一歩を踏み出しましょう。

まとめ

質の高い睡眠は、私たちの心と体の健康を支える土台です。しかし、現代社会では多くの人が何らかの睡眠の悩みを抱えています。この記事では、そうした悩みに対する有効な選択肢の一つとして、市販の漢方薬を活用した睡眠改善について、多角的に解説してきました。

本記事の要点を改めて振り返ります。

- 漢方薬は不眠の根本原因にアプローチする: 西洋薬が症状を直接抑える対症療法であるのに対し、漢方薬はストレスによる「気」の滞りや過労による「血」の不足といった、不眠の背景にある心身のバランスの乱れ(体質)を整えることで、自然な眠りを取り戻すことを目指します。

- 自分に合った漢方薬を選ぶことが最も重要: 不眠のタイプ(入眠障害、中途覚醒など)や漢方的な体質(イライラ、考えすぎ、疲れなど)は人それぞれです。自分の「証」に合った漢方薬を選ぶ「方証相対」が、効果を得るための鍵となります。迷った際は、薬剤師や登録販売者などの専門家に相談しましょう。

- 漢方薬にも注意点がある: 漢方薬は医薬品であり、副作用のリスクも存在します。服用期間の目安を守り、他の薬との飲み合わせに注意するなど、正しい知識を持って安全に利用することが大切です。

- セルフケアとの併用で効果を高める: 漢方薬の効果を最大限に引き出すためには、生活リズムを整え、日中の過ごし方を工夫し、就寝前のリラックス習慣を作るといったセルフケアを並行して実践することが不可欠です。

- 改善しない場合は医療機関へ: 1ヶ月以上試しても改善しない場合や、日常生活に支障が出ている場合は、自己判断を続けずに専門の医療機関を受診しましょう。不眠の背後に、治療が必要な病気が隠れている可能性もあります。

睡眠の悩みは非常につらく、孤独を感じやすいものです。しかし、その原因は一つではなく、改善へのアプローチも様々です。漢方薬は、あなたの体質に寄り添い、本来持っている「眠る力」を穏やかに引き出してくれる、心強い味方となり得ます。

この記事を参考に、ご自身の心と体に合った方法を見つけ、すっきりと目覚める快適な朝を取り戻すための一歩を踏み出していただければ幸いです。