「夜、布団に入ってもなかなか寝つけない」「夜中に何度も目が覚めてしまい、ぐっすり眠れない」「朝早くに目が覚めて、二度寝ができない」…こうした不眠の悩みは、多くの人が一度は経験する身近な問題です。十分な睡眠がとれないと、日中の眠気や集中力の低下、だるさなどを引き起こし、仕事や生活の質(QOL)に大きな影響を及ぼします。

このようなつらい不眠症状を改善するために、薬の力を借りることは有効な選択肢の一つです。不眠症の薬には、医師の処方が必要な「処方薬」と、薬局やドラッグストアで購入できる「市販薬」の2種類が存在します。しかし、この二つは目的も効果も全く異なるものであり、その違いを正しく理解しないまま安易に使用すると、かえって症状を悪化させたり、思わぬ副作用を招いたりする危険性もあります。

この記事では、不眠症で使われる薬について、網羅的かつ分かりやすく解説します。病院で処方される睡眠薬の種類や作用の仕組み、薬局で買える睡眠改善薬の成分と正しい使い方、そして両者の明確な違いを比較しながら、それぞれのメリット・デメリットを明らかにしていきます。さらに、薬を服用する際の注意点や知っておくべき副作用、薬だけに頼らないセルフケアの方法まで、不眠の悩みを抱えるすべての方に役立つ情報を詳しくご紹介します。

この記事を読めば、ご自身の不眠の症状に対して、薬とどう向き合えばよいのか、どのような場合に医療機関を受診すべきなのかが明確になります。 ぜひ最後までお読みいただき、健やかな睡眠を取り戻すための一助としてください。

目次

不眠症で使われる薬は「処方薬」と「市販薬」の2種類

不眠の症状を和らげるために用いられる薬は、大きく分けて「医療用医薬品」である処方薬と、「要指導医薬品・一般用医薬品」である市販薬の2種類に分類されます。これらは単に入手方法が違うだけでなく、使用目的、作用の仕組み、効果の強さ、そして使用対象となる症状が根本的に異なります。それぞれの特徴を正しく理解し、自分の状況に合わせて適切に判断することが、安全かつ効果的な不眠対策の第一歩となります。

両者の最も大きな違いは、処方薬が「不眠症」という病気の治療を目的とする「睡眠薬」であるのに対し、市販薬はあくまで「一時的な不眠症状」の緩和を目的とする「睡眠改善薬」であるという点です。この違いを念頭に置きながら、それぞれの詳細を見ていきましょう。

病院で処方される「睡眠薬(処方薬)」

病院で医師の診察を受けた上で処方される薬は、「睡眠薬」と呼ばれます。これは、医学的に「不眠症」と診断された場合に、その治療を目的として用いられる医療用医薬品です。

不眠症は、単に「眠れない」という状態だけを指すのではありません。「入眠困難」「中途覚醒」「早朝覚醒」といった睡眠の問題が1ヶ月以上続き、その結果として日中の倦怠感、意欲低下、集中力困難、食欲低下といった心身の不調が出現し、生活の質が低下している状態を指します。

処方薬である睡眠薬は、こうした不眠症の根本にある脳内の神経伝達物質のバランスの乱れに直接働きかけ、睡眠のメカニズムを正常な状態に近づける作用を持ちます。そのため、作用の仕組み(作用機序)や効果の持続時間が異なる多種多様な薬が存在し、医師は患者一人ひとりの不眠のタイプ(寝つきが悪いのか、途中で起きてしまうのか等)、年齢、体質、生活習慣、合併している他の病気などを総合的に判断して、最も適した薬を個別に選択します。

例えば、脳の興奮を鎮める物質の働きを強める薬、自然な眠りを誘うホルモンに働きかける薬、あるいは覚醒を維持する物質の働きをブロックする薬など、アプローチの方法が全く異なります。これにより、単に眠気を誘うだけでなく、睡眠の質を高めたり、睡眠のリズムを整えたりといった、より根本的な治療効果が期待できます。

ただし、効果が高い分、副作用のリスクも伴います。翌日への眠気の持ち越しや、ふらつき、依存性などの可能性があるため、その使用は必ず医師の厳格な管理のもとで行われる必要があります。 自己判断で量を増やしたり、急に中断したりすることは非常に危険です。処方薬は、専門家である医師の診断と指導があって初めて、安全かつ有効に使える「治療薬」なのです。

薬局やドラッグストアで買える「睡眠改善薬(市販薬)」

一方、薬局やドラッグストアで、医師の処方箋なしに購入できるのが「睡眠改善薬」と呼ばれる市販薬です。こちらは、不眠症という病気の治療を目的とするものではなく、「一時的な」不眠症状を緩和することを目的としています。

市販の睡眠改善薬が対象とするのは、例えば以下のような状況です。

- 心配事があって、一時的に寝つけない

- 出張や旅行など、環境の変化で眠れない

- 時差ぼけで睡眠リズムが乱れている

このように、原因がはっきりしている一過性の不眠に対して、その日を乗り切るために一時的に使用するのが、睡眠改善薬の正しい位置づけです。慢性的な不眠症状に使用することは推奨されていません。

市販の睡眠改善薬の主成分のほとんどは、「ジフェンヒドラミン塩酸塩」という抗ヒスタミン薬です。これは、もともとアレルギー症状(くしゃみ、鼻水、じんましんなど)を抑えるために開発された成分ですが、その副作用として生じる「眠気」を主作用として応用したものです。つまり、脳の特定の睡眠中枢に働きかける処方薬とは異なり、脳全体の活動レベルを低下させることで、強制的に眠気を誘発します。

そのため、処方薬のように睡眠の質を根本的に改善する効果は期待できず、あくまで対症療法的な役割に留まります。また、手軽に入手できる反面、連用すると薬への耐性が生じて効きにくくなったり、口の渇きや翌日のだるさといった副作用が出たりすることもあります。緑内障や前立腺肥大症の持病がある方は症状を悪化させる可能性があるため使用できません。

市販薬は、あくまで「セルフメディケーション」の範囲内で、短期間、限定的に使用するべき薬であり、もし2〜3回使用しても症状が改善しない場合や、不眠が長く続く場合は、その背景に「不眠症」などの病気が隠れている可能性があるため、速やかに医療機関を受診する必要があります。

病院で処方される睡眠薬(処方薬)の種類

病院で処方される睡眠薬は、その作用の仕組み、効果の持続時間などによって、様々な種類に分類されます。医師は、患者の不眠のタイプ(入眠障害、中途覚醒、早朝覚醒)、年齢、体質、ライフスタイルなどを総合的に評価し、無数にある選択肢の中から最も適した薬を処方します。ここでは、処方薬がどのような基準で分類され、どのように使い分けられているのかを詳しく解説します。

作用の仕組みによる分類

睡眠薬は、脳のどの部分に、どのように働きかけるかという「作用機序」によって、主に3つのタイプに大別されます。それぞれに特徴があり、メリット・デメリットも異なります。

脳の興奮を抑える薬(GABA受容体作動薬)

これは、最も古くから使われている伝統的なタイプの睡眠薬です。脳内には、神経の興奮を抑制する「GABA(ギャバ:γ-アミノ酪酸)」という神経伝達物質が存在します。このGABAが「GABA受容体」という受け皿に結合することで、脳の活動が鎮まり、リラックス効果や催眠効果がもたらされます。

GABA受容体作動薬は、このGABAがGABA受容体に結合しやすくすることで、GABAの持つ鎮静・催眠作用を増強し、眠りを誘います。 このタイプの薬は、さらに「ベンゾジアゼピン系」と「非ベンゾジアゼピン系」に分けられます。

- ベンゾジアゼピン系睡眠薬: 催眠作用のほかに、抗不安作用、筋弛緩作用、抗けいれん作用を併せ持ちます。効果が強力な一方、筋弛緩作用によるふらつき・転倒や、依存性、中止した際の反跳性不眠(以前より強い不眠)といった副作用に注意が必要です。

- 非ベンゾジアゼピン系睡眠薬: ベンゾジアゼピン系と化学構造は異なりますが、同じGABA受容体に作用します。催眠作用に特化しており、抗不安作用や筋弛緩作用が比較的弱いのが特徴です。そのため、ふらつきなどの副作用が少なく、より安全性が高いとされ、現在では不眠症治療の第一選択薬として広く用いられています。

自然な眠りを誘うホルモンに働きかける薬(メラトニン受容体作動薬)

私たちの体には、約24時間周期の「体内時計」が備わっており、睡眠と覚醒のリズムをコントロールしています。この体内時計の調整に重要な役割を果たすのが、「メラトニン」という睡眠ホルモンです。メラトニンは、朝に太陽の光を浴びてから約14〜16時間後に脳の松果体から分泌され始め、その作用で深部体温が低下し、自然な眠気が訪れます。

メラトニン受容体作動薬は、このメラトニンが結合する「メラトニン受容体」を刺激することで、体内時計を正常なリズムに整え、生理的に近い自然な眠りを促します。

このタイプの薬は、脳の機能を無理やり抑制するのではなく、体の本来の睡眠リズムを整えるアプローチをとるため、副作用が非常に少なく、依存性の懸念もほとんどないのが大きなメリットです。特に、加齢によってメラトニンの分泌が減少した高齢者の不眠や、生活リズムの乱れ、時差ぼけなどによる入眠困難に対して高い効果を発揮します。効果の発現は比較的穏やかですが、安全性が高いため、長期的な使用にも適しています。

覚醒を促す物質の働きを抑える薬(オレキシン受容体拮抗薬)

これは、比較的新しい作用機序を持つ睡眠薬です。脳内には、覚醒状態を維持し、安定させるために重要な「オレキシン」という神経伝達物質が存在します。日中、オレキシンが活発に働くことで、私たちは眠くならずに活動できます。

オレキシン受容体拮抗薬は、このオレキシンが「オレキシン受容体」に結合するのをブロックすることで、覚醒のスイッチをオフにし、脳を自然な睡眠状態へと移行させます。 これは、脳の機能を強制的に抑制するのではなく、「起きている状態」から「眠っている状態」への切り替えをスムーズにするという、全く新しいアプローチです。

この薬の大きな特徴は、生理的な睡眠に近い状態で効果を発揮するため、GABA受容体作動薬でみられるような筋弛緩作用によるふらつきや健忘、依存性、反跳性不眠といった副作用のリスクが極めて低い点です。また、入眠だけでなく、睡眠を維持する効果も高いため、寝つきの悪さ(入眠障害)だけでなく、夜中に目が覚める(中途覚醒)にも有効です。安全性と効果のバランスに優れた薬として、近年、使用される機会が増えています。

効果の持続時間による分類

睡眠薬は、服用してから効果が続く時間の長さによっても分類されます。この作用時間の違いによって、どのタイプの不眠に有効かが変わってきます。医師は、患者が「寝つけない」のか、「途中で目が覚める」のかといった具体的な症状に合わせて、最適な作用時間の薬を選択します。

| 作用時間 | 特徴 | 主な用途(不眠タイプ) |

|---|---|---|

| 超短時間作用型 | 服用後15~30分で効き始め、2~4時間で効果がなくなる。 | 寝つきが悪い「入眠障害」 |

| 短時間作用型 | 服用後15~30分で効き始め、6~8時間効果が続く。 | 寝つきが悪く、夜中に目が覚める「入眠障害」「中途覚醒」 |

| 中間作用型 | 服用後1~2時間で効き始め、12~24時間効果が続く。 | 夜中や朝方に目が覚める「中途覚醒」「早朝覚醒」 |

| 長時間作用型 | 服用後1~3時間で効き始め、24時間以上効果が続く。 | 「早朝覚醒」や、日中の不安感が強い場合 |

超短時間作用型

効果の発現が非常に速く、体からの消失も速いのが特徴です。布団に入ってもなかなか寝つけない「入眠障害」に悩む人に適しています。翌朝に薬の効果が残りにくいため、日中の活動への影響が少ないというメリットがあります。一方で、作用時間が短すぎるため、夜中に目が覚めてしまう中途覚醒には効果が不十分な場合があります。

短時間作用型

超短時間作用型と同様に寝つきを良くする効果がありますが、作用時間が少し長めです。そのため、入眠障害に加えて、睡眠の前半で目が覚めてしまうような軽度の中途覚醒にも対応できます。一般的な睡眠時間と作用時間が近いため、翌朝への持ち越しも比較的少ないとされています。

中間作用型

効果のピークはやや遅く、作用時間が比較的長いタイプです。寝つきは悪くないものの、夜中に何度も目が覚めたり、朝早くに目が覚めてしまったりする「中途覚醒」や「早朝覚醒」の改善に用いられます。作用時間が長いため、翌朝に眠気やだるさが持ち越される可能性があり、注意が必要です。

長時間作用型

最も作用時間が長いタイプの薬です。効果が24時間以上続くため、早朝覚醒がひどい場合や、日中も強い不安感や緊張感が続き、夜の不眠につながっているようなケースで用いられることがあります。効果が長く続く分、翌日への眠気の持ち越しやふらつきといった副作用が最も出やすいため、特に高齢者への使用は慎重に検討されます。

不眠のタイプ別に使われる薬

これまでの分類を基に、代表的な不眠のタイプごとに、どのような薬が選択されることが多いかを見てみましょう。

寝つきが悪い「入眠障害」

布団に入ってから眠りにつくまでに30分〜1時間以上かかる状態です。この場合、速やかに効果が現れ、睡眠導入を助ける超短時間作用型や短時間作用型の睡眠薬が第一選択となります。また、体内時計の乱れが原因と考えられる場合は、自然な眠りを誘うメラトニン受容体作動薬も有効な選択肢です。

夜中に何度も目が覚める「中途覚醒」

一旦は眠れるものの、夜中に2回以上目が覚めてしまい、その後なかなか寝つけない状態です。睡眠を維持する効果が必要なため、短時間作用型や中間作用型の睡眠薬が用いられます。また、覚醒システムの働きを抑えることで睡眠を維持するオレキシン受容体拮抗薬も、中途覚醒に対して非常に有効です。

朝早く目が覚めてしまう「早朝覚醒」

自分が起きようと思っている時間より2時間以上も早く目が覚めてしまい、二度寝ができない状態です。高齢者によく見られるタイプの不眠です。睡眠の後半まで効果を維持する必要があるため、中間作用型や長時間作用型の睡眠薬が選択されることがあります。ただし、持ち越しのリスクを考慮し、筋弛緩作用や依存性の少ないオレキシン受容体拮抗薬や、うつ病が背景にある場合は鎮静作用のある抗うつ薬が用いられることもあります。

睡眠薬以外の処方薬

不眠症は、うつ病や不安障害といった他の精神疾患の症状として現れることも少なくありません。このような場合、単に睡眠薬で眠りを促すだけでは根本的な解決にはならず、背景にある病気の治療が不可欠です。

抗うつ薬

うつ病になると、セロトニンなどの神経伝達物質のバランスが崩れ、不眠、特に中途覚醒や早朝覚醒が高頻度でみられます。この場合、睡眠薬と並行して、あるいは単独で抗うつ薬が処方されます。抗うつ薬の中には、鎮静作用(眠気を誘う作用)を持つ種類もあり、それらが不眠の改善にも役立ちます。根本原因であるうつ病を治療することが、結果的に不眠の解消につながります。

抗精神病薬

統合失調症や双極性障害などの精神疾患に伴う不眠や、強い不安・焦燥感、興奮状態を伴う不眠に対して、ごく少量の抗精神病薬が用いられることがあります。これらは強力な鎮静作用を持つため、他の薬では効果が不十分な場合に選択されることがあります。

このように、処方薬の世界は非常に奥深く、専門的な知識に基づいて最適な治療法が選択されています。自己判断で薬を選ぶことの危険性と、専門医に相談することの重要性がお分かりいただけるでしょう。

薬局で買える睡眠改善薬(市販薬)とは

多忙な現代社会において、「今日は疲れているのに眠れない」といった一時的な不眠は誰にでも起こりうるものです。そんな時、病院に行く時間はないけれど、何とかして眠りたいというニーズに応えてくれるのが、薬局やドラッグストアで購入できる市販の睡眠改善薬です。手軽に入手できる便利な存在ですが、その効果と限界を正しく理解し、適切に使用することが非常に重要です。

睡眠改善薬の主な成分と効果

現在、日本で市販されている睡眠改善薬の有効成分は、そのほとんどが「ジフェンヒドラミン塩酸塩」です。この成分は「抗ヒスタミン薬」の一種に分類されます。

「ヒスタミン」は、体内でアレルギー反応を引き起こす原因物質として知られていますが、実は脳内では神経伝達物質として働き、覚醒状態を維持し、脳を活発に活動させるという重要な役割を担っています。抗ヒスタミン薬は、このヒスタミンの働きをブロックすることで、くしゃみや鼻水、かゆみといったアレルギー症状を抑える薬です。

そして、この抗ヒスタミン薬の代表的な「副作用」が「眠気」です。睡眠改善薬は、この副作用である眠気を逆手にとって、主作用として利用した製品なのです。つまり、アレルギーを抑える働きを利用するのではなく、脳内のヒスタミンの覚醒作用を抑えることで、脳全体の活動を鎮静させ、強制的に眠気を引き起こします。

この作用メカニズムは、脳の特定の睡眠中枢に働きかけて睡眠の質を改善しようとする多くの処方睡眠薬とは根本的に異なります。あくまで脳の覚醒システムを一時的にシャットダウンさせる対症療法的なアプローチであり、不眠症の原因を治療したり、乱れた睡眠リズムを整えたりする効果はありません。

市販薬は一時的な不眠症状を緩和するための薬

この作用メカニズムから、市販の睡眠改善薬がどのような状況で使うべき薬なのかが自ずと見えてきます。その使用目的は、「慢性化した不眠症の治療」ではなく、「一過性・短期的な不眠症状の緩和」に限定されます。

製品の添付文書にも明記されている通り、市販の睡眠改善薬は、以下のような原因がはっきりしている一時的な不眠に対して使用することが想定されています。

- 精神的ストレス: 大事な会議や試験の前など、心配事や緊張で頭が冴えて眠れない時。

- 環境の変化: 旅行や出張、引っ越しなどで寝る場所が変わり、落ち着かなくて眠れない時。

- 生活リズムの乱れ: 時差ぼけや、夜更かし・徹夜明けなどで睡眠のリズムが一時的に崩れた時。

このような「いつもの自分なら眠れるはずなのに、今日に限って眠れない」という状況で、その場を乗り切るための一時的な助けとして使うのが正しい使い方です。

逆に、原因がはっきりしない不眠が続いている場合や、週に何度も眠れない日が1ヶ月以上続いているような慢性的な不眠症に対して使用すべきではありません。 慢性的な不眠は、単なる寝つきの悪さではなく、背景にうつ病や睡眠時無呼吸症候群といった病気が隠れている可能性があり、専門的な診断と治療が必要です。市販薬でごまかし続けることは、根本的な問題の発見を遅らせ、症状をさらに悪化させるリスクがあります。

また、市販薬を連用すると、体が薬に慣れてしまう「耐性」が生じ、次第に効果が薄れてくることがあります。そのため、漫然とした長期連用は絶対に避けるべきです。製品の多くは「2〜3回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください」と注意喚起しています。

代表的な市販の睡眠改善薬

ここでは、日本国内で広く知られている代表的な市販の睡眠改善薬をいくつかご紹介します。いずれも主成分はジフェンヒドラミン塩酸塩ですが、剤形やその他の特徴に違いがあります。購入する際の参考にしてください。

ドリエル(エスエス製薬)

「ドリエル」は、日本で初めて承認された睡眠改善薬として知られており、このカテゴリーのパイオニア的な製品です。テレビCMなどでもおなじみで、高い知名度を誇ります。

- 特徴: 有効成分ジフェンヒドラミン塩酸塩が、一時的な不眠による寝つきの悪さや眠りの浅さに効果を示します。ソフトカプセルタイプの「ドリエル」と、錠剤タイプの「ドリエルEX」があり、飲みやすさの好みで選べます。特にソフトカプセルは、中身が液体のため吸収が速いとされています。

- 用法・用量: 成人(15才以上)は1回2錠(または1カプセル)を1日1回、就寝前に水またはぬるま湯で服用します。

- 注意点: 15才未満は服用できません。また、服用後は乗り物または機械類の運転操作をしないこと、他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)との併用は避ける必要があります。

- 参照:エスエス製薬株式会社公式サイト

ネオデイ(大正製薬)

「ネオデイ」は、大手製薬会社である大正製薬から販売されている睡眠改善薬です。こちらもドラッグストアで広く取り扱われています。

- 特徴: 有効成分としてジフェンヒドラミン塩酸塩を配合し、一時的な不眠の次の症状の緩和:寝つきが悪い、眠りが浅い、といった効能・効果を持ちます。多忙な現代人の生活サイクルに合わせた製品として位置づけられています。

- 用法・用量: 成人(15才以上)は1回2錠を1日1回、就寝前に服用します。

- 注意点: ドリエルと同様に、15才未満の服用は不可であり、服用後の運転操作や他の抗ヒスタミン薬との併用は禁止されています。また、授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けることとされています。

- 参照:大正製薬株式会社公式サイト

リポスミン(皇漢堂製薬)

「リポスミン」は、ジェネリック医薬品などを多く手掛ける皇漢堂製薬の睡眠改善薬です。

- 特徴: 先発品であるドリエルなどと同じ有効成分ジフェンヒドラミン塩酸塩を同量配合しており、同等の効果が期待できます。一般的に、先発品に比べて価格が安価に設定されていることが多く、コストを抑えたい場合に選択肢となります。

- 用法・用量: 成人(15才以上)は1回2錠を1日1回、就寝前に服用します。

- 注意点: 注意事項は他の睡眠改善薬と基本的に同じです。用法・用量を守り、長期連用は避ける必要があります。

- 参照:皇漢堂製薬株式会社公式サイト

これらの製品は、いずれも「一時的な不眠症状の緩和」を目的とした薬です。自分の症状が本当に「一時的」なものなのかを冷静に見極め、もし慢性化していると感じるなら、これらの薬に頼るのではなく、専門医への相談を優先してください。

市販薬と処方薬の主な違いを比較

これまで見てきたように、市販の睡眠改善薬と病院で処方される睡眠薬は、同じ「眠りを助ける薬」というカテゴリーにありながら、その実態は全く異なります。両者の違いを明確に理解することは、不眠の悩みに正しく対処し、自分に合った解決策を見つける上で非常に重要です。ここでは、目的、効果、副作用、入手方法の観点から、両者の違いを改めて比較・整理します。

| 項目 | 処方薬(睡眠薬) | 市販薬(睡眠改善薬) |

|---|---|---|

| 目的 | 不眠症の「治療」 | 一時的な不眠症状の「緩和」 |

| 主成分 | 多様な作用機序を持つ成分(GABA作動薬、メラトニン作動薬、オレキシン拮抗薬など) | 抗ヒスタミン薬(ジフェンヒドラミン塩酸塩) |

| 効果の仕組み | 脳の特定の睡眠・覚醒中枢に作用し、睡眠の質やリズムを改善 | 脳全体の活動を抑制(鎮静作用)し、強制的に眠気を誘発 |

| 入手方法 | 医師の診察・処方箋が必須 | 薬局・ドラッグストアで購入可能 |

| 主な副作用 | 持ち越し、ふらつき、健忘、依存性、反跳性不眠など(種類により異なる) | 口の渇き、排尿困難、めまい、翌日のだるさ、耐性など |

| 対象となる症状 | 慢性的な不眠症(入眠障害、中途覚醒、早朝覚醒) | 一時的・一過性の不眠症状 |

目的と効果の違い

最も根本的な違いは、その使用目的にあります。

- 処方薬(睡眠薬)の目的は「治療」です。 1ヶ月以上続くような慢性的な不眠症に対し、その背景にある脳の機能的な問題を是正し、質の良い睡眠を取り戻すことを目指します。作用機序が異なる多様な薬の中から、医師が患者の症状に最適なものを選び、睡眠構造そのものに働きかけます。例えば、メラトニン受容体作動薬は体内時計を整え、オレキシン受容体拮抗薬は覚醒システムを自然にオフにするなど、より生理的なアプローチで睡眠を改善します。

- 一方、市販薬(睡眠改善薬)の目的は「緩和」です。 原因がはっきりしている一過性の不眠に対し、その場を乗り切るための対症療法として用いられます。主成分である抗ヒスタミン薬の副作用(眠気)を利用して、脳の活動を強制的に低下させて眠気を誘います。これは不眠症の根本的な治療にはならず、睡眠の質を積極的に改善するものでもありません。あくまで一時しのぎの「頓服薬」としての位置づけです。

副作用の違い

作用機序が異なるため、現れやすい副作用にも違いがあります。

- 処方薬(睡眠薬)は、種類によって注意すべき副作用が異なります。GABA受容体作動薬では、筋弛緩作用によるふらつき・転倒(特に高齢者で注意)、服用後の行動を忘れる健忘、薬を急にやめた時に不眠が悪化する反跳性不眠、そして長期間の使用による依存性のリスクが知られています。比較的新しいメラトニン受容体作動薬やオレキシン受容体拮抗薬ではこれらの副作用は大幅に軽減されていますが、それでも翌日への眠気の持ち越しはどの薬でも起こりえます。これらのリスク管理のために、医師による専門的な指導が不可欠です。

- 市販薬(睡眠改善薬)の副作用は、主成分である抗ヒスタミン薬の作用(抗コリン作用)に由来するものが中心です。具体的には、口の渇き、便秘、排尿困難、目のかすみなどが挙げられます。また、効果が翌朝まで持ち越されると、日中の強い眠気や、頭がぼーっとする「 hangover(二日酔い)」のような状態になることがあります。さらに、連用すると効果が薄れる「耐性」が形成されやすいのも特徴です。依存性のリスクは処方薬の一部より低いとされていますが、心理的に「薬がないと眠れない」と感じてしまう可能性は否定できません。

入手方法の違い

入手方法の違いは、それぞれの薬が持つリスクの大きさや専門性の必要度を反映しています。

- 処方薬(睡眠薬)は、医師の診察を受け、処方箋を発行してもらわなければ入手できません。 これは、不眠の原因を正確に診断し、数ある薬の中から最適なものを選択し、副作用を管理するために、専門的な医学的判断が不可欠だからです。自己判断での使用は極めて危険であり、法律で厳しく規制されています。

- 市販薬(睡眠改善薬)は、処方箋なしで薬局やドラッグストアで購入できます。 購入時には薬剤師や登録販売者からの情報提供が推奨されていますが、基本的には自己の判断と責任において使用することになります。この手軽さはメリットであると同時に、誤った使い方をしてしまうリスクも内包しています。だからこそ、使用者は「一時的な症状にのみ使用する」「長期連用しない」といったルールを厳守する必要があります。

結論として、市販薬と処方薬は、全く別のカテゴリーの薬と考えるべきです。 自分の不眠が一時的なものか、慢性的なものかを冷静に見極め、もし少しでも迷ったり、症状が長引いたりするようであれば、安易に市販薬に頼るのではなく、専門医に相談することが最も安全で確実な道と言えるでしょう。

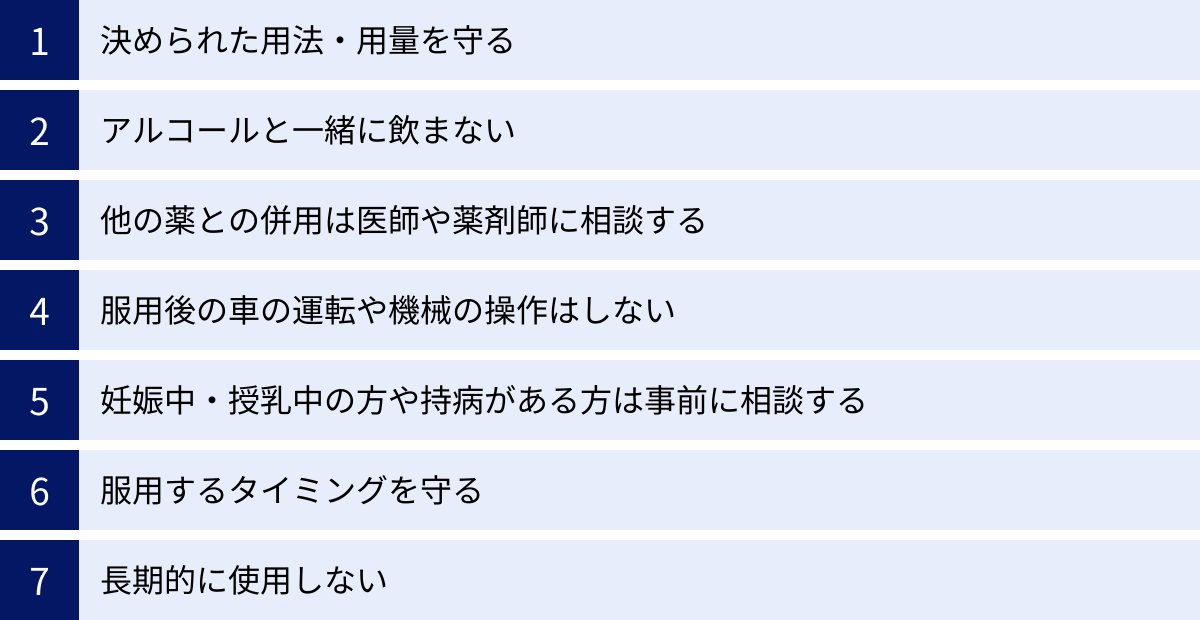

不眠症の薬を服用する際の7つの注意点

不眠症の薬は、処方薬・市販薬を問わず、正しく使用して初めてその効果を最大限に発揮し、副作用のリスクを最小限に抑えることができます。自己判断で誤った使い方をすると、効果が得られないばかりか、思わぬ健康被害につながる可能性もあります。ここでは、不眠症の薬を服用する際に必ず守るべき7つの重要な注意点を解説します。

決められた用法・用量を守る

これは最も基本的かつ重要なルールです。「早く効かせたい」「もっとぐっすり眠りたい」という気持ちから、自己判断で定められた量より多く服用することは絶対にやめてください。 量を増やしても効果が比例して強まるわけではなく、副作用のリスクが急激に高まるだけです。特に、呼吸抑制や意識障害といった重篤な副作用を引き起こす危険性があります。

逆に、「副作用が怖いから」と勝手に量を減らしたり、飲んだり飲まなかったりするのも問題です。中途半端な服用では十分な効果が得られず、不眠症状が改善しない原因になります。もし効果が強すぎると感じたり、効き目が不十分だと感じたりした場合は、必ず処方した医師や薬局の薬剤師に相談し、指示を仰ぎましょう。

アルコールと一緒に飲まない

睡眠薬とアルコール(お酒)の併用は、極めて危険であり、絶対に避けるべきです。 「寝酒」の習慣がある人もいるかもしれませんが、薬を服用している場合は命に関わる問題になりかねません。

アルコールと睡眠薬は、どちらも中枢神経を抑制する作用を持っています。これらを同時に摂取すると、互いの作用が予期せぬ形で増強され、薬が効きすぎてしまいます。その結果、以下のような危険な状態に陥る可能性があります。

- 過剰な鎮静・呼吸抑制: 脳の働きが過度に抑制され、深い昏睡状態に陥ったり、呼吸中枢が麻痺して呼吸が止まったりする危険があります。

- 記憶障害(健忘): 服用後から眠りにつくまでの間の記憶が抜け落ちる「前向性健忘」が起こりやすくなります。

- 異常行動: 夢遊病のように、無意識のうちに歩き回ったり、人に電話をかけたり、食事をしたりといった異常行動(もうろう状態)のリスクが高まります。

「少しだけなら大丈夫だろう」という安易な考えは禁物です。薬を服用する日は、一切アルコールを摂取しないことを徹底してください。

他の薬との併用は医師や薬剤師に相談する

睡眠薬は、他の様々な薬と相互作用を起こす可能性があります。特に、風邪薬、鼻炎薬、アレルギーの薬、咳止め、他の精神安定剤や抗うつ薬などには、睡眠薬と同様に中枢神経を抑制する成分(抗ヒスタミン薬など)が含まれていることが多く、併用すると眠気やふらつきが強く出すぎてしまう危険があります。

また、一部の抗生物質や抗真菌薬(水虫の薬など)は、睡眠薬の代謝を妨げ、薬の血中濃度を異常に高めてしまうことがあります。逆に、睡眠薬の作用を弱めてしまう薬も存在します。

市販薬を購入する場合も含め、他に服用している薬(サプリメントや漢方薬も含む)がある場合は、必ず事前に医師や薬剤師に伝え、飲み合わせに問題がないかを確認してもらいましょう。お薬手帳を活用すると、情報の伝達がスムーズかつ正確になります。

服用後の車の運転や機械の操作はしない

睡眠薬や睡眠改善薬を服用した後は、翌朝まで効果が残る可能性があります。 眠気や注意散漫、判断力の低下、集中力の欠如といった症状が自覚できないレベルで続いていることも少なくありません。

この状態で自動車の運転や危険を伴う機械の操作、高所での作業などを行うと、重大な事故につながる恐れがあります。これは、処方薬だけでなく、市販の睡眠改善薬でも同様です。添付文書にも必ず「服用後は、乗物又は機械類の運転操作をしないでください」という記載があります。

薬を服用した日の翌日は、たとえスッキリ目覚めたつもりでも、運転や危険な作業は避けるのが原則です。自分の感覚を過信せず、安全を最優先に行動しましょう。

妊娠中・授乳中の方や持病がある方は事前に相談する

妊娠中や授乳中の方が睡眠薬を服用すると、薬の成分が胎盤や母乳を通じて赤ちゃんに移行し、影響を及ぼす可能性があります。特に妊娠初期は、胎児の器官形成に影響を与えるリスクがあるため、薬の使用は慎重に判断されます。授乳中も、赤ちゃんに過度な眠気などの影響が出る可能性があります。不眠に悩む妊娠中・授乳中の方は、自己判断で薬を使わず、必ず産婦人科医や処方医に相談してください。

また、特定の持病がある方は、睡眠薬や睡眠改善薬の使用が禁忌(使用してはいけない)であったり、慎重な使用が必要だったりする場合があります。特に注意が必要なのは以下の疾患です。

- 緑内障: 眼圧を上昇させる可能性のある薬があります。

- 前立腺肥大症: 排尿困難を悪化させる可能性があります(特に市販の睡眠改善薬)。

- 重症筋無力症: 筋弛緩作用により症状が悪化する可能性があります。

- 呼吸機能が低下している疾患(肺気腫、慢性気管支炎、睡眠時無呼吸症候群など): 呼吸抑制のリスクが高まります。

持病がある場合は、必ずそのことを医師や薬剤師に伝えてください。

服用するタイミングを守る

睡眠薬の効果を正しく得て、副作用を避けるためには、服用するタイミングが非常に重要です。原則として、睡眠薬は「就寝直前」、つまり布団に入っていつでも眠れる状態になってから服用します。

服用してから効果が現れるまでの時間は薬によって異なりますが、早いものでは15〜30分程度です。もし、薬を飲んでからテレビを見たり、家事をしたりしていると、眠気が来る前に薬の効果が薄れてしまったり、眠気やふらつきが出た状態で歩き回って転倒したりする危険があります。また、服用したことを忘れて、もう一度飲んでしまう「二重服用」の原因にもなります。

「薬を飲んだら、すぐに電気を消して横になる」という習慣を徹底しましょう。

長期的に使用しない

特に市販の睡眠改善薬については、漫然とした長期連用は絶対に避けるべきです。 あくまで一時的な不眠に対する頓服薬であり、連用すると耐性が生じて効果が薄れるだけでなく、根本的な不眠症の発見を遅らせる原因になります。添付文書の指示通り、2〜3回使用しても改善しない場合は専門医を受診しましょう。

処方薬の場合も、薬はあくまで治療の補助的な手段です。医師は常に、必要最小限の期間と量での使用を念頭に置いて処方します。薬物療法と並行して、後述する生活習慣の改善(睡眠衛生)に取り組み、最終的には薬に頼らなくても眠れる状態を目指すことが治療のゴールです。定期的に医師と相談し、薬の必要性を見直していくことが大切です。

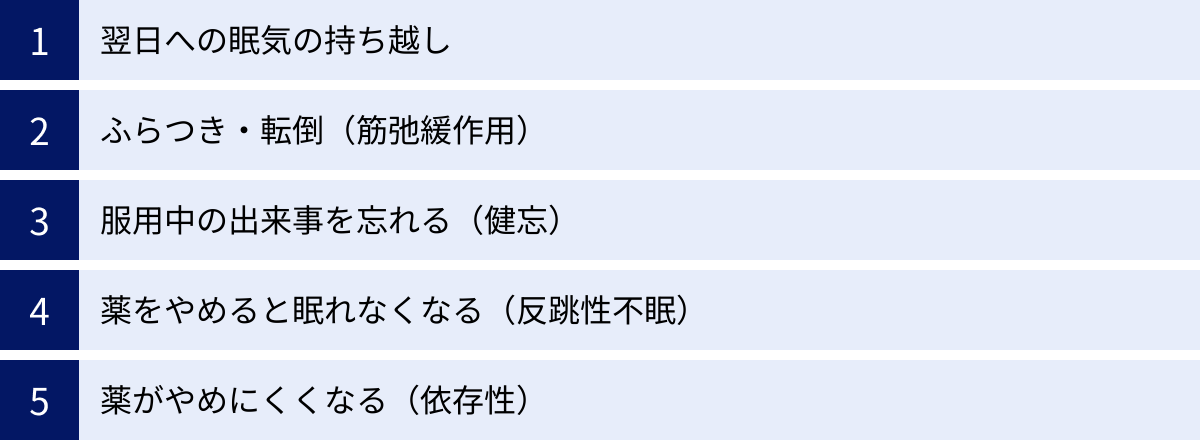

知っておきたい睡眠薬の主な副作用

病院で処方される睡眠薬は、不眠症の治療に大きな効果をもたらす一方で、いくつかの副作用が起こる可能性があります。これらの副作用は、薬の種類や個人の体質によって現れ方が異なります。副作用について正しく理解し、その兆候に気づいた時に適切に対処することが、安全な薬物治療を続ける上で非常に重要です。ここでは、代表的な睡眠薬の副作用とその対策について解説します。

翌日への眠気の持ち越し

「持ち越し効果(hangover)」とも呼ばれ、睡眠薬の作用が翌朝以降も続いてしまい、日中に強い眠気、だるさ、頭が重い、集中できないといった症状が現れる状態です。これは、睡眠薬の副作用として最もよく見られるものの一つです。

特に、中間作用型や長時間作用型といった効果の持続時間が長い薬や、代謝・排泄機能が低下している高齢者で起こりやすい傾向があります。また、決められた用量を超えて服用した場合にも現れやすくなります。

日中のパフォーマンスが低下し、仕事や学業に支障をきたしたり、事故の原因になったりする可能性があるため、軽視できません。もし持ち越し効果が気になる場合は、自己判断で対処せず、処方医に相談することが第一です。 医師は、より作用時間の短い薬への変更、用量の調整、あるいは作用機序の異なる薬(例えば、持ち越しが少ないとされるオレキシン受容体拮抗薬など)への切り替えを検討してくれます。

ふらつき・転倒(筋弛緩作用)

一部の睡眠薬、特にベンゾジアゼピン系の薬には、催眠作用に加えて筋肉の緊張を緩める「筋弛緩作用」があります。 この作用が、特に夜中にトイレなどで起きた際のふらつきや、それに伴う転倒の原因となることがあります。

高齢者の場合、転倒は骨折につながりやすく、寝たきりの原因にもなりかねないため、特に注意が必要です。夜間のふらつきだけでなく、翌朝に効果が持ち越された場合にも、歩行時の不安定感として現れることがあります。

対策としては、まず夜中に起きなくても済むように、就寝前の水分摂取を控えるなどの工夫が考えられます。薬物療法としては、筋弛緩作用が弱い、あるいはほとんどないとされる非ベンゾジアゼピン系睡眠薬、メラトニン受容体作動薬、オレキシン受容体拮抗薬などへの変更が有効です。これらの薬は、ふらつき・転倒のリスクを大幅に軽減できるため、高齢者の不眠症治療で積極的に選択されます。気になる症状があれば、速やかに医師に伝えましょう。

服用中の出来事を忘れる(健忘)

「前向性健忘」と呼ばれる副作用で、薬を服用してから眠りにつくまでの間の出来事を、後になって全く覚えていないという症状です。例えば、薬を飲んだ後に誰かと電話で話したり、メールを送ったりしたのに、翌朝にはその記憶がすっぽり抜け落ちている、といったケースがこれにあたります。

この副作用は、薬の効果が急激に高まった時に起こりやすいとされています。特に、作用時間が短く、血中濃度が急速に立ち上がるタイプの薬や、アルコールと一緒に服用した場合にリスクが高まります。

対策として最も重要なのは、「服用したら、すぐに布団に入って寝る」というルールを徹底することです。服用後に他の活動をしないことで、健忘が起こる時間帯そのものをなくすことができます。また、アルコールとの併用は絶対に避ける必要があります。もし健忘が頻繁に起こるようであれば、薬の種類や用量が合っていない可能性があるので、医師への相談が必要です。

薬をやめると眠れなくなる(反跳性不眠)

長期間、特に作用時間の短い睡眠薬を服用していた人が、薬を自己判断で急に中断した際に、服用前よりもかえって強い不眠状態に陥ってしまうことがあります。これを「反跳(はんちょう)性不眠」と呼びます。

これは、薬の作用に脳が慣れてしまっている状態(身体的依存)から、急に薬がなくなることで、脳が過剰な覚醒状態になってしまうために起こる離脱症状の一種です。このつらい経験から、「やはり薬がないと眠れない」と思い込み、薬をやめられなくなってしまう悪循環に陥ることがあります。

これを防ぐためには、絶対に自己判断で薬を中断しないことが鉄則です。薬をやめる際には、医師の指導のもとで、数週間から数ヶ月かけて少しずつ用量を減らしていく「漸減(ぜんげん)法」という方法がとられます。ゆっくりと時間をかけて体を慣らしていくことで、反跳性不眠のリスクを最小限に抑えることができます。

薬がやめにくくなる(依存性)

睡眠薬の副作用として最も懸念されるものの一つが「依存性」です。依存には、大きく分けて2つの側面があります。

- 精神的依存: 「この薬がないと眠れないのではないか」という強い不安感から、薬を手放せなくなる状態。

- 身体的依存: 薬が体から抜けると、反跳性不眠や不安、イライラ、頭痛、吐き気といった離脱症状が現れるため、薬の服用をやめられなくなる状態。

また、長期間使用していると、同じ量では効果が薄れてくる「耐性」が形成され、徐々に使用量が増えていってしまうこともあります。

これらの依存や耐性のリスクは、特にベンゾジアゼピン系の薬で高いとされています。しかし、依存性のリスクは、医師の指導のもとで適切に使用することでコントロール可能です。 具体的には、必要最小限の期間・用量で使用すること、漫然と長期連用しないこと、そして依存性のリスクが極めて低いとされるメラトニン受容体作動薬やオレキシン受容体拮抗薬といった新しいタイプの薬を適切に選択することが重要です。

副作用は怖いものですが、その多くは予防や対策が可能です。大切なのは、不安や気になる症状を一人で抱え込まず、すぐに処方医に相談することです。 医師との良好なコミュニケーションが、安全で効果的な不眠症治療の鍵となります。

市販の睡眠改善薬を選ぶときのポイント

「今夜だけ、どうしても眠りたい」そんな時に頼りになる市販の睡眠改善薬。しかし、ドラッグストアの棚には様々な製品が並んでおり、どれを選べばよいか迷ってしまうかもしれません。市販薬を安全かつ効果的に使うためには、自分の状況を正しく見極め、適切な製品を選ぶことが不可欠です。ここでは、市販薬を選ぶ際の重要な2つのポイントを解説します。

自分の症状が一時的なものか確認する

市販薬を選ぶ上で、最も重要で、最初に行うべきステップは、自分の不眠が「市販薬で対処してよい範囲のものか」を冷静に判断することです。 市販の睡眠改善薬は、あくまで「一過性・一時的な不眠症状」を緩和するためのものであり、慢性的な不眠症の治療薬ではありません。

まずは、以下のセルフチェックを行ってみましょう。

【市販薬を使っても良い可能性が高いケース(一時的な不眠)】

- 原因がはっきりしているか?

- (例)「明日は大事なプレゼンがあって、緊張で眠れない」

- (例)「海外旅行から帰国したばかりで、時差ぼけがひどい」

- (例)「慣れない環境の出張先で、落ち着かない」

- 不眠はいつから続いているか?

- (例)「眠れないのは今日だけ、あるいはここ数日だけだ」

このような、原因が明確で、期間が短い不眠であれば、市販薬は有効な選択肢となり得ます。

【市販薬の使用を避け、医療機関を受診すべきケース(慢性的な不眠)】

- 原因がよくわからないのに眠れない日が続いているか?

- (例)「特に悩みはないはずなのに、なぜか寝つけない」

- 不眠の頻度と期間はどれくらいか?

- (例)「週に3日以上眠れない日が、1ヶ月以上続いている」 → これは医学的な「不眠症」の診断基準に該当します。

- 日中の活動に支障が出ているか?

- (例)「日中の眠気がひどくて仕事に集中できない」「いつも体がだるくてやる気が出ない」

もし、後者のケースに一つでも当てはまるのであれば、それはもはやセルフメディケーションで対応できる範囲を超えています。市販薬でごまかすのではなく、不眠症という病気の治療が必要な段階です。また、背景にうつ病や睡眠時無呼吸症候群といった他の病気が隠れている可能性も考えられます。このような場合は、市販薬の購入を検討する前に、まず心療内科や精神科、睡眠専門のクリニックを受診することを強くお勧めします。

この「一時的か、慢性的か」という見極めが、市販薬を正しく使うための大前提となります。

生活スタイルに合った剤形を選ぶ

自分の不眠が一時的なものであると確認できたら、次に具体的な製品を選んでいきます。現在市販されている睡眠改善薬の有効成分は、ほとんどが「ジフェンヒドラミン塩酸塩」であり、成分による効果の大きな違いはありません。そのため、選択のポイントとなるのが「剤形(薬の形状)」です。自分の好みや生活スタイルに合わせて、最も使いやすいものを選びましょう。

- 錠剤タイプ:

- 特徴: 最も一般的な剤形で、多くの製品で採用されています。PTPシート(プラスチックとアルミのシート)に入っており、衛生的で持ち運びにも便利です。用量を間違えにくく、誰にでも扱いやすいのがメリットです。

- おすすめな人: 特別に飲みにくさを感じない、スタンダードなタイプを求める方。

- カプセルタイプ(ソフトカプセル):

- 特徴: 有効成分が液体でカプセルに包まれています。一般的に、液体は錠剤よりも体内で溶けやすく、吸収が速いと考えられています。また、カプセルに覆われているため、薬の味や匂いを感じにくいという利点もあります。ドリエルなどがこのタイプです。

- おすすめな人: 少しでも早く効果を実感したいと考える方、薬の味が苦手な方。

- 液体タイプ(ドリンク剤):

- 特徴: ドリンクとして飲むタイプです。こちらも吸収が速いとされ、錠剤やカプセルを飲み込むのが苦手な方にとっては非常に便利な選択肢です。ただし、瓶入りで持ち運びには不便な面もあります。

- おすすめな人: 錠剤やカプセルを嚥下(えんげ)するのが困難な方。

どの剤形を選んでも、有効成分が同じであれば期待される効果は同じです。しかし、「飲みやすさ」は服用を継続する上で意外と重要な要素です。例えば、錠剤が苦手な人が無理に錠剤を飲もうとすると、それ自体がストレスになってしまうこともあります。ストレスなくスムーズに服用できる、自分に合った剤形を選ぶことが、薬の効果を適切に引き出すことにも繋がります。

市販薬選びは、まず専門医の診察が必要かどうかを判断するスクリーニングの機会と捉え、その上で自分にとって最も使いやすい製品を選択するという二段階で考えると良いでしょう。

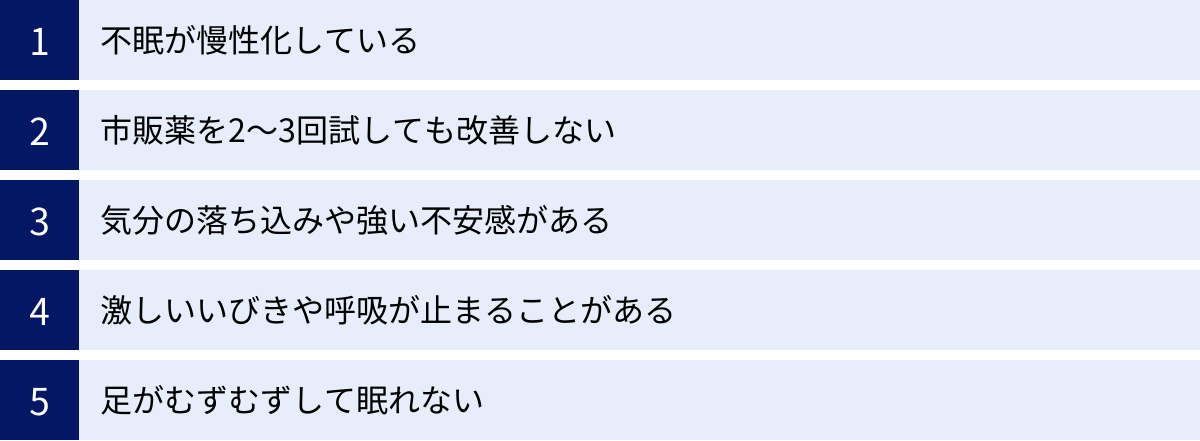

こんな症状は病院へ|医療機関の受診をおすすめするケース

「眠れないくらいで病院に行くのは大げさでは…」と感じる方もいるかもしれません。しかし、不眠は心と体の健康状態を映し出す重要なサインです。市販薬で対処できる一時的な不眠はごく一部であり、多くのケースでは専門的なアプローチが必要となります。以下に挙げるような症状が見られる場合は、自己判断で様子を見たり、市販薬でごまかしたりせず、速やかに医療機関(心療内科、精神科、睡眠外来など)を受診することをお勧めします。

不眠が慢性化している

これは、医療機関を受診すべき最も明確なサインです。「寝つきが悪い」「夜中に目が覚める」「朝早く目が覚める」といった不眠症状が週に3回以上あり、それが1ヶ月以上続いている場合は、医学的に「不眠症」と診断される可能性が非常に高い状態です。

慢性的な不眠は、単なる睡眠不足にとどまりません。日中の集中力や記憶力の低下、イライラや気分の落ち込み、倦怠感などを引き起こし、仕事や日常生活に深刻な影響を及ぼします。さらに、長期的には生活習慣病(高血圧、糖尿病など)やうつ病のリスクを高めることも知られています。

このような状態は、セルフケアや市販薬で改善できるレベルを超えています。専門医による正確な診断のもと、原因に応じた適切な治療(薬物療法や認知行動療法など)を受けることが、根本的な解決への唯一の道です。

市販薬を2〜3回試しても改善しない

市販の睡眠改善薬の添付文書には、ほぼ例外なく「2〜3回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること」といった旨の注意書きがあります。これは非常に重要な指標です。

市販薬は、原因がはっきりしている一過性の不眠にしか効果を発揮しません。もし数回試しても効果が見られないのであれば、それはあなたの不眠が、市販薬のターゲットとする「一時的な不眠」ではない可能性が高いことを意味しています。効果がない薬を漫然と使い続けることは、時間とお金の無駄になるだけでなく、根本原因の発見を遅らせ、症状をこじらせてしまうリスクがあります。効かないと感じたら、潔く使用を中止し、専門家の判断を仰ぎましょう。

気分の落ち込みや強い不安感がある

不眠は、しばしば「うつ病」や「不安障害」といった心の病の入り口、あるいは初期症状として現れます。 もし、眠れないという症状に加えて、以下のような気分の変化を自覚している場合は、特に注意が必要です。

- これまで楽しめていたことに興味が持てなくなった

- 一日中、気分が沈んで憂うつだ

- 理由もなく涙もろくなった

- 何事にもやる気が起きない

- 常に焦りや不安を感じて、落ち着かない

- 食欲が極端にない、あるいは過食してしまう

これらの症状は、脳内のセロトニンなどの神経伝達物質のバランスが崩れているサインかもしれません。この場合、治療すべきは不眠という「症状」ではなく、その根本原因である「うつ病」や「不安障害」です。睡眠薬だけで対応しようとしても、根本解決には至りません。心療内科や精神科で適切な治療を受ければ、気分の問題が改善するとともに、不眠も解消していくケースが多く見られます。

激しいいびきや呼吸が止まることがある

家族やパートナーから、「睡眠中にいびきがものすごくうるさい」「いびきが急に止まって、しばらく呼吸をしていない時がある」と指摘されたことはありませんか? これは、「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」の典型的な症状です。

睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に気道が塞がって何度も呼吸が止まってしまう病気です。呼吸が止まるたびに脳が覚醒するため、本人は無自覚でも睡眠が細切れになり、深い眠りが得られません。その結果、日中に強烈な眠気に襲われたり、熟睡感がなかったりします。

この状態で、自己判断で睡眠薬(特に脳の働きを抑えるGABA受容体作動薬や市販薬)を服用すると、喉の筋肉がさらに緩んで気道を塞ぎやすくなり、無呼吸の時間を長くしたり、症状を悪化させたりする危険性があります。 最悪の場合、命に関わることもあり得ます。いびきや無呼吸を指摘された場合は、睡眠薬を試す前に、まず呼吸器内科や睡眠外来を受診し、専門的な検査(ポリソムノグラフィ検査など)を受ける必要があります。

足がむずむずして眠れない

布団に入ってじっとしていると、脚(特にふくらはぎや足の裏)に「むずむずする」「虫が這うような感じ」「ピリピリする」「言葉で表現しにくい不快感」が現れ、脚を動かさずにはいられなくなる…。このような症状のために寝つけない場合は、「むずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群)」の可能性があります。

この症状は夕方から夜間にかけて悪化する傾向があり、不眠の大きな原因となります。原因はまだ完全には解明されていませんが、脳内の鉄分不足や、神経伝達物質であるドーパミンの機能異常などが関わっていると考えられています。

むずむず脚症候群は、一般的な睡眠薬では改善が難しく、専門的な治療薬(ドーパミン作動薬や鉄剤など)が必要となります。心当たりがある方は、神経内科や睡眠外来に相談することをお勧めします。

これらのサインは、あなたの体が発している「専門家の助けが必要だ」というメッセージです。決して見過ごさず、適切な医療に繋げることが、健康な睡眠と日常を取り戻すための最も確実な一歩となります。

薬だけに頼らない不眠のセルフケア

不眠症の治療において、薬物療法は非常に有効な手段の一つですが、それはあくまで対症療法的な側面が強いものです。根本的な不眠の改善と、将来的な薬からの卒業(減薬・断薬)を目指すためには、薬物療法と並行して、日々の生活習慣を見直し、睡眠に適した心身の状態を自ら作り出す「睡眠衛生」の向上が不可欠です。

薬だけに頼るのではなく、これから紹介するセルフケアを日々の生活に取り入れることで、治療効果を高め、より自然で質の高い睡眠を手に入れることができます。これらは、不眠治療の両輪であると心得ましょう。

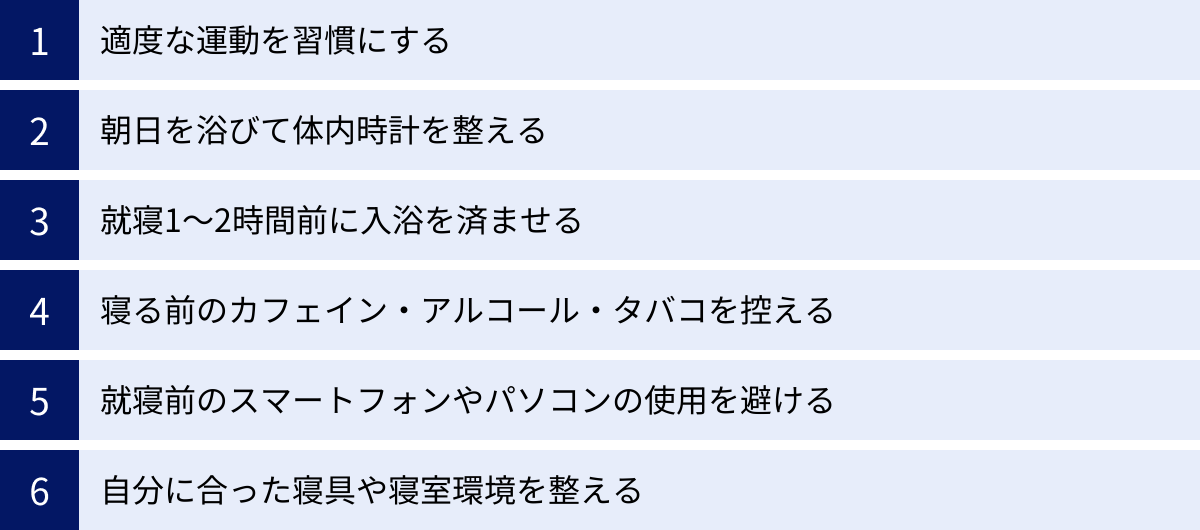

適度な運動を習慣にする

日中に体を動かすことは、質の良い睡眠を得るための最も効果的な方法の一つです。適度な運動は、心地よい疲労感を生み出し、夜の寝つきをスムーズにします。また、ストレス解消効果もあり、不眠の原因となる精神的な緊張を和らげてくれます。

- おすすめの運動: ウォーキング、ジョギング、サイクリング、水泳といったリズミカルな有酸素運動が特に効果的です。まずは1日30分程度から始めてみましょう。

- 運動する時間帯: 運動を行うのに最適な時間帯は、夕方から就寝の3時間前くらいまでです。この時間帯に運動で一時的に深部体温(体の内部の温度)を上げておくと、就寝時にかけて体温がスムーズに下がり、強い眠気を誘発します。

- 注意点: 就寝直前の激しい運動は、交感神経を興奮させてしまい、かえって寝つきを悪くする原因になります。寝る前は、軽いストレッチなどリラックスできる程度のものに留めましょう。

朝日を浴びて体内時計を整える

私たちの体には、約24時間周期で睡眠と覚醒のリズムを刻む「体内時計」が備わっています。この体内時計が乱れると、「夜になっても眠くならない」「朝起きられない」といった不眠の原因になります。

この体内時計をリセットする最強のスイッチが「朝の太陽光」です。朝起きたら、まずカーテンを開けて太陽の光を15〜30分程度浴びる習慣をつけましょう。 網膜から入った光の刺激が脳に伝わり、体内時計がリセットされます。すると、睡眠ホルモンである「メラトニン」の分泌がストップし、体が覚醒モードに切り替わります。そして、リセットされてから約14〜16時間後に、再びメラトニンの分泌が始まり、自然な眠気が訪れるのです。

たとえ前の晩にあまり眠れなかったとしても、毎朝同じ時間に起きて朝日を浴びることが、乱れた睡眠リズムを正常に戻すための鍵となります。

就寝1〜2時間前に入浴を済ませる

入浴も、睡眠の質を高めるための重要な習慣です。人は、深部体温が低下する過程で眠気を感じます。入浴によって一時的に深部体温を上げておき、それが下がるタイミングで布団に入ると、スムーズに入眠できます。

- お湯の温度: 38〜40℃程度のぬるめのお湯が最適です。熱すぎるお湯は交感神経を刺激し、体を興奮させてしまうので逆効果です。

- 入浴のタイミング: 就寝の1〜2時間前に、15〜20分程度ゆっくりと湯船に浸かるのが理想的です。

- リラックス効果: 好きな香りの入浴剤を使ったり、音楽を聴いたりするのも、心身のリラックスを促し、より良い睡眠につながります。

寝る前のカフェイン・アルコール・タバコを控える

就寝前の嗜好品は、睡眠の質に直接的な影響を与えます。

- カフェイン: コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには強力な覚醒作用があります。その効果は個人差がありますが、一般的に3〜5時間程度持続すると言われています。質の良い睡眠のためには、遅くとも就寝の4時間前からはカフェインの摂取を避けるのが賢明です。

- アルコール: 「寝酒」は寝つきを良くするように感じられますが、これは大きな誤解です。アルコールは、睡眠の後半部分で覚醒作用のあるアセトアルデヒドに分解されるため、眠りが浅くなり、夜中に目が覚める(中途覚醒)原因になります。また、利尿作用があるため、夜中にトイレに行きたくなることも増えます。

- タバコ: タバコに含まれるニコチンにも、カフェインと同様の覚醒作用があります。就寝前の一服は、脳を興奮させ、寝つきを妨げる原因になります。

就寝前のスマートフォンやパソコンの使用を避ける

スマートフォンやパソコン、タブレット、テレビなどの画面から発せられる「ブルーライト」は、睡眠に悪影響を及ぼすことが知られています。ブルーライトは、太陽光に多く含まれる波長の短い光であり、脳はこれを「昼間の光」と認識してしまいます。

夜間にブルーライトを浴びると、体内時計に「まだ昼だ」という誤った信号を送り、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を強力に抑制してしまいます。 その結果、脳が覚醒してしまい、寝つきが悪くなったり、睡眠が浅くなったりします。

理想的には、就寝の1〜2時間前にはデジタルデバイスの使用をやめ、読書や音楽鑑賞、軽いストレッチなど、リラックスできる活動に切り替えましょう。

自分に合った寝具や寝室環境を整える

睡眠の質は、寝ている間の環境に大きく左右されます。快適でリラックスできる寝室環境を整えることも、重要なセルフケアの一つです。

- 寝具: 枕の高さや硬さ、マットレスの反発力など、自分の体に合ったものを選びましょう。体に合わない寝具は、肩こりや腰痛の原因になるだけでなく、寝返りを妨げて睡眠の質を低下させます。

- 温度・湿度: 快適な睡眠のためには、夏は25〜26℃、冬は22〜23℃、湿度は50〜60%程度が理想とされています。エアコンや加湿器などを活用して調整しましょう。

- 光と音: 寝室はできるだけ暗く、静かに保つことが大切です。遮光カーテンを利用したり、アイマスクや耳栓を使ったりするのも有効です。

これらのセルフケアは、一つひとつは地道な努力かもしれませんが、継続することで確実に睡眠の質は向上します。薬はあくまで「杖」であり、歩く力をつけるのは自分自身の生活習慣です。 薬物療法と睡眠衛生の改善という両輪を回していくことが、不眠という長いトンネルを抜け出すための最も確実な方法なのです。