「夜、なかなか寝付けない」「眠りが浅く、何度も目が覚めてしまう」といった不眠の悩みは、現代人にとって非常に深刻な問題です。十分な睡眠が取れないと、日中の集中力や判断力が低下するだけでなく、心身の健康にも悪影響を及ぼしかねません。

こうした状況で、手軽さを求めてインターネットの通販サイトで睡眠導入剤の購入を検討する人もいるかもしれません。しかし、その行為には大きな危険が伴うことをご存知でしょうか。

この記事では、睡眠導入剤の個人輸入に潜むリスクから、市販の睡眠改善薬との違い、そして安全に不眠の悩みを解決するための正規の入手方法まで、網羅的に解説します。睡眠に関する正しい知識を身につけ、ご自身の健康を守るための一助となれば幸いです。

目次

結論:睡眠導入剤の通販(個人輸入)は危険性が高い

まず結論からお伝えします。インターネット通販などを利用した睡眠導入剤の個人輸入は、健康被害や法律違反のリスクが極めて高く、絶対に避けるべき行為です。

なぜなら、個人輸入で入手できる医薬品には、偽造薬や不純物が混入した粗悪品が紛れている可能性が非常に高いからです。有効成分が含まれていなかったり、逆に過剰に含まれていたり、あるいは全く異なる有害な物質が混入していたりするケースも少なくありません。こうした医薬品を服用すれば、期待した効果が得られないばかりか、予測不能な重篤な副作用を引き起こし、深刻な健康被害につながる恐れがあります。

さらに、万が一健康被害が発生しても、国の医薬品副作用被害救済制度は適用されません。治療費や後遺症に対する補償は一切受けられず、すべてが自己責任となります。また、輸入する薬剤の成分によっては、麻薬及び向精神薬取締法に抵触し、知らず知らずのうちに犯罪行為に加担してしまう可能性すらあります。

睡眠導入剤は、その効果の強さから、医師の厳格な管理下で使用されるべき「医療用医薬品」です。不眠の症状は、単なる寝不足だけでなく、うつ病や睡眠時無呼吸症候群といった他の病気が原因である可能性も考えられます。自己判断で薬に頼るのではなく、まずは専門の医療機関を受診し、医師の診断に基づいて適切な治療を受けることが、安全かつ根本的な解決への唯一の道です。

この記事では、なぜ睡眠導入剤が市販されていないのか、個人輸入には具体的にどのようなリスクがあるのかを詳しく掘り下げます。その上で、市販されている「睡眠改善薬」との違いを明確にし、ドラッグストアで購入できる製品や、病院に行かずに受診できるオンライン診療といった、安全な選択肢を具体的にご紹介します。

不眠の悩みは非常につらいものですが、焦って危険な手段に手を出す必要はありません。正しい知識を身につけ、ご自身にとって最も安全で効果的な方法を見つけましょう。

睡眠導入剤が市販や通販で買えない理由

「どうして睡眠導入剤は、風邪薬のようにドラッグストアで手軽に買えないのだろう?」と疑問に思う方もいるかもしれません。その背景には、医薬品の安全性を確保するための明確な理由が存在します。主に「医療用医薬品であること」と「依存性や副作用のリスク管理」という2つの大きな理由から、医師の処方が必須とされています。

医師の処方が必要な「医療用医薬品」だから

日本で流通している医薬品は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(通称:薬機法)に基づき、大きく「医療用医薬品」と「一般用医薬品」に分類されています。

- 医療用医薬品: 医師や歯科医師の処方せん・指示によって使用される医薬品。効果が高い反面、副作用のリスクも大きいため、専門家による診断と管理が不可欠です。病院で処方される薬のほとんどがこれに該当します。

- 一般用医薬品: 処方せんがなくても、薬局やドラッグストアで購入できる医薬品。比較的安全性が高いとされていますが、リスクの程度に応じて第1類〜第3類医薬品、要指導医薬品に分類され、薬剤師や登録販売者からの情報提供のもとで販売されます。

睡眠導入剤は、このうち「医療用医薬品」に分類されます。 そのため、法律によって、医師の診断と処方せんなしに販売・購入することは原則として認められていません。インターネット通販で販売されている睡眠導入剤は、海外から個人輸入という形で国内に持ち込まれるものが大半ですが、これは正規の流通ルートとは全く異なるものです。

では、なぜ睡眠導入剤はこれほど厳しく管理されているのでしょうか。それは、不眠の症状の裏に、専門的な診断を必要とする様々な原因が隠れている可能性があるからです。

例えば、不眠の原因は、ストレスや生活習慣の乱れといった心理的・生理的なものだけではありません。

- 精神疾患: うつ病、不安障害、統合失調症など

- 身体疾患: 睡眠時無呼吸症候群、レストレスレッグス症候群(むずむず脚症候群)、痛みやかゆみを伴う疾患

- 薬剤性の不眠: 他の薬の副作用

これらの疾患が原因で不眠が起きている場合、ただ睡眠導入剤を飲むだけでは根本的な解決にはなりません。むしろ、原因となっている病気の発見が遅れ、治療が手遅れになる危険性すらあります。医師は、丁寧な問診や必要な検査を通じて不眠の根本原因を特定し、その原因に対する治療と並行して、患者一人ひとりの症状や体質、生活スタイルに最も適した睡眠導入剤の種類や用量を判断します。この専門的なプロセスこそが、安全で効果的な治療の第一歩なのです。

依存性や副作用のリスクを管理する必要があるから

睡眠導入剤が医療用医薬品に指定されているもう一つの重要な理由は、依存性や副作用のリスクです。睡眠導入剤は、脳の中枢神経に作用して強制的に眠りを誘う薬であり、その作用メカニズムから、様々な副作用が起こる可能性があります。

代表的な副作用としては、以下のようなものが挙げられます。

- 持ち越し効果: 薬の効果が翌朝以降も残ってしまい、日中に強い眠気やだるさ、ふらつきを感じる。

- 前向性健忘: 服用後の出来事を覚えていない、いわゆる記憶障害。

- 筋弛緩作用によるふらつき・転倒: 特に高齢者の場合、夜中にトイレに起きた際などに転倒し、骨折などの大怪我につながるリスクがある。

- 奇異反応: 不安、興奮、攻撃的になるなど、通常とは逆の精神症状が現れることがある。

さらに、特に注意すべきなのが「依存性」です。睡眠導入剤を長期間、あるいは不適切な量で使用し続けると、薬なしでは眠れない状態に陥ってしまうことがあります。これには2種類の依存があります。

- 精神的依存: 「薬がないと眠れないのではないか」という強い不安感から、薬を手放せなくなる状態。

- 身体的依存: 薬が体内にある状態に身体が慣れてしまい、急に中断すると離脱症状(反跳性不眠、不安、イライラ、頭痛、吐き気など)が現れる状態。

この依存を避けるためには、医師による厳格な用量管理と、適切なタイミングでの減薬・休薬指導が不可欠です。医師は、患者の睡眠状態を定期的にモニタリングしながら、漫然と薬を処方し続けるのではなく、効果と副作用のバランスを常に評価します。そして、症状が改善すれば、徐々に薬の量を減らしたり、最終的には薬をやめられるようにサポートします。

自己判断で個人輸入した薬を使用した場合、こうした専門的な管理は一切受けられません。どの薬を、どのくらいの量で、どのくらいの期間飲むべきか、そしていつやめるべきかという重要な判断を、医学的知識のない個人が行うことになり、非常に危険です。依存や重篤な副作用のリスクを適切に管理するためにも、睡眠導入剤は必ず医師の処方のもとで使用しなければならないのです。

通販(個人輸入)で睡眠導入剤を購入する5つのリスク

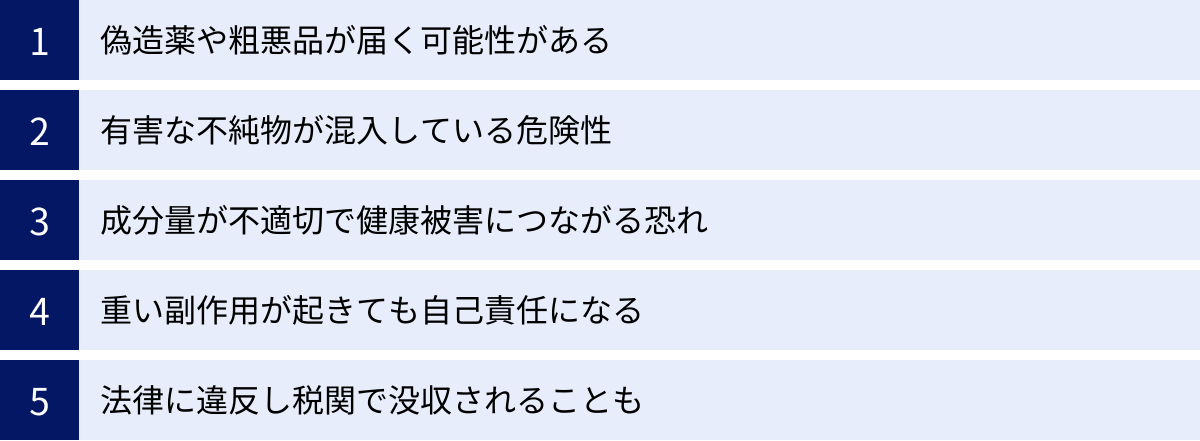

手軽に見えるインターネット通販での睡眠導入剤購入ですが、その裏には計り知れないリスクが潜んでいます。ここでは、個人輸入によって生じる具体的な5つの危険性について、詳しく解説します。これらのリスクを知れば、安易に個人輸入に手を出すことがいかに無謀であるかが理解できるはずです。

① 偽造薬や粗悪品が届く可能性がある

個人輸入代行サイトなどで販売されている海外製の医薬品は、その出所や製造元が不明瞭なケースがほとんどです。正規の製薬会社が製造した本物の医薬品である保証はどこにもありません。実際に、個人輸入される医薬品の多くが偽造薬や粗悪品であるという調査報告もあります。

厚生労働省も、海外からの医薬品の安易な個人輸入に対して、繰り返し注意喚起を行っています。偽造薬には、主に以下のようなパターンがあります。

- 有効成分が全く含まれていない: ただのデンプンや乳糖の塊で、何の効果もない。

- 有効成分の含有量が少ない・多い: パッケージに記載されている量と実際の含有量が異なり、効果が不安定だったり、過剰摂取による危険な副作用を招いたりする。

- 表示とは異なる成分が含まれている: 睡眠導入剤と称して、安価な別の薬や、場合によっては違法な薬物が混入している。

- 不衛生な環境で製造されている: 品質管理がずさんで、有害な不純物が混入している可能性がある。

これらの偽造薬は、見た目やパッケージが精巧に作られており、専門家でさえも本物と見分けるのが困難な場合があります。有効成分が含まれていなければ、お金を無駄にするだけですみますが、異なる成分や有害物質が含まれていた場合、アレルギー反応や予期せぬ副作用、中毒症状など、命に関わる健康被害を引き起こす可能性があります。正規の流通ルートを経ない医薬品には、常にこのような「中身が不明」という最大のリスクがつきまとうのです。

② 有害な不純物が混入している危険性

偽造薬や粗悪品の問題と関連しますが、特に深刻なのが有害な不純物の混入リスクです。正規の医薬品は、国の厳しい基準(GMP:Good Manufacturing Practice)に則ったクリーンな環境で、厳格な品質管理のもとで製造されています。原材料の受け入れから製造、出荷に至るまで、すべての工程で品質が保証されています。

しかし、個人輸入で入手する医薬品の製造現場は、そのような管理体制が全く期待できません。劣悪な衛生環境の、いわゆる「地下工場」のような場所で作られている可能性も否定できません。

その結果、以下のような健康に極めて有害な物質が混入する危険性があります。

- 重金属: 鉛、水銀、カドミウムなど、体内に蓄積すると深刻な中毒症状を引き起こす物質。

- 工業用化学物質: 製造過程で誤って混入した溶剤や、インクなどの着色料。

- 細菌やカビ: 不衛生な環境で製造・保管されることによる微生物汚染。

- 未知の化学物質: 安全性が全く評価されていない、安価な代替成分や添加物。

これらの不純物は、アレルギー反応、肝機能障害、腎機能障害、神経障害など、様々な健康被害の原因となり得ます。何が入っているか分からない薬を飲むことは、まさにロシアンルーレットのような行為であり、取り返しのつかない事態を招く可能性があることを強く認識する必要があります。

③ 成分量が不適切で健康被害につながる恐れ

たとえ本物の有効成分が含まれていたとしても、その量が不適切であれば大きな問題となります。個人輸入で入手できる医薬品は、品質管理が徹底されていないため、一錠ごとの成分量にばらつきがあることが珍しくありません。

成分量が少なすぎる場合、期待した効果が得られず、不眠の症状は改善しません。それどころか、「効かないから」と自己判断で服用量を増やしてしまい、結果的に過剰摂取につながる危険性があります。

最も危険なのは、成分量が多すぎる場合です。睡眠導入剤を過剰に摂取すると、以下のような重篤な副作用のリスクが急激に高まります。

- 呼吸抑制: 呼吸中枢の働きが過度に抑制され、最悪の場合、呼吸が停止する。

- 意識障害: 深い昏睡状態に陥り、呼びかけに反応しなくなる。

- 血圧低下: 循環器系に影響を及ぼし、ショック状態になることがある。

- 極度のふらつき・転倒: 翌日以降も強い作用が残り、重大な事故につながる。

特に、アルコールと一緒に服用した場合、これらの作用は相乗的に強まり、非常に危険な状態となります。医師は患者の年齢、体重、肝機能、腎機能、他の服用薬などを総合的に考慮して、安全な範囲で最も効果的な用量を慎重に決定します。この専門的な用量設定を無視して、成分量が不明な薬を服用することは、自ら健康を危険に晒す行為に他なりません。

④ 重い副作用が起きても自己責任になる

日本には、「医薬品副作用被害救済制度」という公的な制度があります。これは、医師の処方や薬局の指示に従って医薬品を正しく使用したにもかかわらず、入院が必要になるほどの重篤な健康被害(副作用)が生じた場合に、医療費や年金などの給付を行うことで被害者を救済する制度です。この制度は、私たちの安全な医療を支える重要なセーフティネットです。(参照:独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 PMDA)

しかし、この救済制度の対象となるのは、日本国内で正規に承認・販売された医薬品に限られます。 つまり、個人輸入した未承認の医薬品によって健康被害が生じた場合、この制度は一切適用されません。

万が一、個人輸入した睡眠導入剤で重い副作用が出て、長期の入院や治療が必要になったとしても、その医療費は全額自己負担となります。後遺症が残って働けなくなったとしても、障害年金などの給付は受けられません。副作用との因果関係を証明することも難しく、泣き寝入りするしかなくなります。

「何かあっても自己責任」という言葉の重みを、具体的に理解する必要があります。わずかな手軽さと引き換えに、健康と経済的な安定の両方を失うリスクを冒すことは、決して賢明な選択とは言えないでしょう。

⑤ 法律に違反し税関で没収されることも

医薬品の個人輸入は、薬機法によって一定の条件下でのみ認められていますが、その規制は非常に厳格です。特に、睡眠導入剤に含まれる成分の多くは「向精神薬」に指定されており、その輸入は「麻薬及び向精神薬取締法」によって厳しく制限されています。

向精神薬を、医師の処方せんや地方厚生局の許可なく輸入することは、法律で禁止されています。もし税関でこれらの薬物が発見された場合、商品は没収・破棄され、手元に届くことはありません。 それだけでなく、場合によっては事情聴取を受けたり、悪質なケースでは検挙・処罰されたりする可能性もあります。

多くの人は、「自分用だから大丈夫」「少量だから見つからない」と安易に考えてしまうかもしれませんが、税関では専門の職員が厳しくチェックを行っています。知らないうちに法律違反を犯し、社会的な信用を失うリスクを冒してまで、個人輸入を利用する価値は全くありません。

結論として、個人輸入は「偽薬」「不純物」「成分量」「自己責任」「法律違反」という5つの深刻なリスクを伴います。安全で確実な不眠治療のためには、必ず国内の医療機関を受診し、正規のルートで処方された医薬品を使用することが絶対条件です。

睡眠導入剤と市販の睡眠改善薬の根本的な違い

「不眠で悩んでいるけれど、病院に行くのは少し抵抗がある…」。そう考える方が、まずドラッグストアで手に取るのが「睡眠改善薬」です。しかし、この睡眠改善薬と、医師が処方する「睡眠導入剤」は、名前は似ていますが全くの別物です。その違いを正しく理解することは、自分の症状に合った適切な対処法を選ぶ上で非常に重要です。

睡眠導入剤とは

睡眠導入剤は、医師の処方が必要な「医療用医薬品」であり、「不眠症」という病気の治療に用いられる薬です。 その主な役割は、脳の活動を鎮静化させ、自然な眠りを妨げている神経の過剰な興奮を抑えることです。

作用する仕組み(作用機序)によって、いくつかの種類に分けられます。

- ベンゾジアゼピン(BZD)系: 脳内のGABA(ギャバ)という神経伝達物質の働きを強めることで、不安や緊張を和らげ、眠りを誘います。効果が強い反面、筋弛緩作用や依存性のリスクが比較的高いとされています。

- 非ベンゾジアゼピン(非BZD)系: BZD系と同様にGABAに作用しますが、より睡眠に特化した受容体に選択的に働くため、筋弛緩作用などの副作用が比較的少ないとされています。現在、主流となっているタイプです。

- メラトニン受容体作動薬: 体内時計を調整するホルモンである「メラトニン」の受容体に作用し、身体を自然に睡眠モードに切り替えるのを助けます。特に、加齢などによってメラトニンの分泌が減少し、寝つきが悪くなったり、途中で目が覚めたりするタイプの不眠に有効です。

- オレキシン受容体拮抗薬: 脳を覚醒させる働きを持つ「オレキシン」という物質の働きをブロックすることで、覚醒状態から睡眠状態へとスムーズに移行させます。より自然な眠りに近い生理的な睡眠をもたらすと考えられており、依存性が極めて少ないのが特徴です。

このように、睡眠導入剤には様々な種類があり、医師は患者の不眠のタイプ(入眠障害、中途覚醒、早朝覚醒など)や原因、年齢、基礎疾患などを総合的に判断して、最も適した薬を選択します。

睡眠改善薬とは

一方、睡眠改善薬は、薬局やドラッグストアで購入できる「一般用医薬品(第2類医薬品)」です。 こちらは「不眠症」の治療薬ではなく、環境の変化やストレス、時差ボケなどによる「一時的な不眠症状の緩和」を目的としています。

睡眠改善薬の主成分は、ほとんどが「ジフェンヒドラミン塩酸塩」という成分です。これは、もともとアレルギー症状(くしゃみ、鼻水、じんましんなど)を抑えるための「抗ヒスタミン薬」の一種です。抗ヒスタミン薬には副作用として眠気を引き起こす作用があり、睡眠改善薬はこの副作用を主作用として利用した薬なのです。

脳内のヒスタミンは覚醒を維持する働きがあるため、その働きをブロックすることで眠気を誘発します。しかし、これはあくまで対症療法的なアプローチであり、睡眠導入剤のように睡眠の質そのものを根本的に改善したり、不眠症を治療したりする効果はありません。そのため、製品の添付文書にも「不眠症の診断を受けた人は使用しないこと」「2〜3回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること」といった注意書きが必ず記載されています。慢性的な不眠に悩む人が、長期的に使用することは想定されていません。

作用や効果の違いを比較

睡眠導入剤と睡眠改善薬の違いを、より分かりやすく表にまとめました。

| 比較項目 | 睡眠導入剤(医療用医薬品) | 睡眠改善薬(一般用医薬品) |

|---|---|---|

| 位置づけ | 「不眠症」の治療薬 | 「一時的な不眠症状」の緩和薬 |

| 対象症状 | 慢性的な不眠(入眠障害、中途覚醒など) | 一時的・突発的な不眠(ストレス、時差ボケなど) |

| 主成分 | ベンゾジアゼピン系、非BZD系、メラトニン受容体作動薬、オレキシン受容体拮抗薬など多岐にわたる | ジフェンヒドラミン塩酸塩(抗ヒスタミン成分)が主 |

| 作用機序 | 脳の興奮を鎮める、体内時計を調整する、覚醒物質をブロックするなど、根本的な原因にアプローチ | 脳の覚醒に関わるヒスタミンの働きを抑え、副作用として眠気を誘発する |

| 効果の強さ | 比較的強い | 比較的マイルド |

| 依存性 | 種類によっては依存性のリスクがあるため、医師の管理が必要 | 身体的依存はほとんどないが、漫然と使用すると精神的に頼ってしまう可能性はある |

| 副作用 | 持ち越し効果、ふらつき、健忘など。種類により異なる | 眠気、だるさ、めまい、頭痛、口の渇き、排尿困難(特に前立腺肥大のある方)など |

| 入手方法 | 医師の処方せんが必須 | 薬局・ドラッグストアで購入可能 |

| 使用上の注意 | 医師の指示通りに服用。自己判断での増減・中止は厳禁 | 慢性的には使用しない。連用は避ける。緑内障や前立腺肥大の診断を受けた人は使用前に要相談 |

このように、両者は目的も作用も全く異なります。「なかなか寝付けない」という症状が2週間以上続いている、あるいは週に2回以上不眠の症状があるといった場合は、一時的な不眠ではなく「不眠症」の可能性があります。 そのような場合は、自己判断で市販の睡眠改善薬を使い続けるのではなく、専門医に相談することが重要です。睡眠改善薬はあくまで「急な出張で環境が変わり眠れない」「大事な試験前で緊張して眠れない」といった、一過性の状況で使用する「お守り」のようなものと捉えるのが適切でしょう。

ドラッグストアで買える市販の睡眠改善薬3選

病院に行く前に、まずは市販薬を試してみたいという方のために、ドラッグストアなどで購入できる代表的な睡眠改善薬を3つご紹介します。これらはすべて、抗ヒスタミン成分である「ジフェンヒドラミン塩酸塩」を主成分としており、「一時的な不眠」の症状緩和を目的としています。購入の際は、薬剤師や登録販売者に相談し、使用上の注意をよく読んでから正しく使用してください。

① ドリエル

| 製品名 | ドリエル |

|---|---|

| 製造販売元 | エスエス製薬株式会社 |

| 有効成分 | ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg (2錠中) |

| 特徴 | ・テレビCMなどでも知られ、睡眠改善薬のなかで最も知名度が高い製品の一つ。 ・カプセルタイプの「ドリエルEX」もラインナップ。 ・「寝つきが悪い」「眠りが浅い」といった一時的な不眠症状に効果を示す。 |

| 用法・用量 | 1日1回2錠、就寝前に水またはぬるま湯で服用。 |

| 注意点 | ・15歳未満は服用不可。 ・服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと。 ・授乳中の人は服用しないか、服用する場合は授乳を避けること。 ・緑内障、前立腺肥大の診断を受けた人は服用前に医師等に相談が必要。 |

| 参照 | エスエス製薬株式会社 公式サイト |

ドリエルは、日本で初めて開発された睡眠改善薬として広く知られています。その有効成分ジフェンヒドラミン塩酸塩は、アレルギー症状を引き起こすヒスタミンの働きを抑えることで、脳の覚醒を促す作用をブロックし、眠気を誘います。

「明日は大事な会議があるのに、緊張して眠れそうにない」「旅行先で枕が変わり、なかなか寝付けない」といった、はっきりとした原因がある一時的な不眠に対して効果が期待できます。ただし、あくまで対症療法であり、不眠症を治療する薬ではないことを理解しておく必要があります。2〜3回服用しても改善が見られない場合は、漫然と続けずに医療機関の受診を検討しましょう。

② リポスミン

| 製品名 | リポスミン |

|---|---|

| 製造販売元 | 皇漢堂製薬株式会社 |

| 有効成分 | ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg (2錠中) |

| 特徴 | ・ドリエルと同じ有効成分・同じ含有量。 ・ジェネリック医薬品のような位置づけで、比較的安価に入手できることが多い。 ・コストを抑えて睡眠改善薬を試したい人におすすめ。 |

| 用法・用量 | 1日1回2錠、就寝前に水またはぬるま湯で服用。 |

| 注意点 | ・ドリエルとほぼ同様。 ・15歳未満は服用不可。 ・服用後の運転操作は禁止。 ・授乳中の服用は避ける。 ・緑内障、前立腺肥大の人は要相談。 |

| 参照 | 皇漢堂製薬株式会社 公式サイト |

リポスミンは、ドリエルと同じ有効成分「ジフェンヒドラミン塩酸塩」を同量配合している睡眠改善薬です。効果や注意事項はドリエルと基本的に同じですが、後発品であるため、一般的にドリエルよりも価格が安く設定されています。

「睡眠改善薬を一度試してみたいが、費用はなるべく抑えたい」という方にとっては良い選択肢となるでしょう。有効成分は同じであるため、効果に差はないと考えられます。こちらも同様に、一時的な不眠症状の緩和が目的であり、慢性的な使用は推奨されません。副作用として、翌朝に眠気やだるさが残る「持ち越し効果」が現れることもあるため、注意が必要です。

③ ネオデイ

| 製品名 | ネオデイ |

|---|---|

| 製造販売元 | 大正製薬株式会社 |

| 有効成分 | ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg (2錠中) |

| 特徴 | ・「パブロン」や「リポビタンD」で知られる大手製薬会社、大正製薬が販売。 ・ドリエルやリポスミンと同じ有効成分・含有量。 ・ブランドの安心感を重視する人に選ばれることが多い。 ・白色の小粒な錠剤で飲みやすい。 |

| 用法・用量 | 1日1回2錠、就寝前に水またはぬるま湯で服用。 |

| 注意点 | ・他の2製品と基本的に同様。 ・15歳未満は服用不可。 ・服用後の運転操作は禁止。 ・授乳中の服用は避ける。 ・緑内障、前立腺肥大の人は要相談。 |

| 参照 | 大正製薬株式会社 公式サイト |

ネオデイも、先の2製品と同じくジフェンヒドラミン塩酸塩を主成分とする睡眠改善薬です。大手製薬会社である大正製薬が製造・販売しているという点で、安心感を覚える方も多いかもしれません。効果や注意点はドリエル、リポスミンと同様で、一時的な不眠に対して用いられます。

これら3つの製品は、有効成分も含有量も同じであるため、効果に本質的な差はないと考えてよいでしょう。価格や、メーカーに対する信頼度、あるいはパッケージのデザインなどで好みのものを選ぶことになります。

市販薬を使用する上での共通の注意点として、アルコールとの併用は絶対に避けてください。 互いの作用を強め合い、呼吸抑制や意識障害などの危険な状態を引き起こす可能性があります。また、他の風邪薬やアレルギーの薬など、抗ヒスタミン成分を含む薬と一緒に飲むと、成分が重複して過剰摂取になる恐れがあるため、併用はできません。安全に使用するためにも、購入時には必ず添付文書を熟読し、不明な点は薬剤師に確認しましょう。

睡眠導入剤を安全に入手する2つの方法

個人輸入のリスクや市販薬の限界を理解した上で、慢性的な不眠に悩む方が睡眠導入剤を必要とする場合、安全かつ正規に入手する方法は以下の2つに限られます。それは「医療機関の受診」です。不眠の悩みを解決するための最も確実で王道なアプローチと言えます。

① 病院(精神科・心療内科)を受診する

不眠症の治療を専門とするのは、主に精神科や心療内科です。これらの診療科を受診することに、なんとなくハードルを感じる方もいるかもしれませんが、不眠は誰にでも起こりうる身近な症状であり、専門家の助けを求めることは決して特別なことではありません。むしろ、早期に相談することが、早期解決への近道となります。

【受診のメリット】

- 根本原因の特定: 丁寧な問診や、必要に応じて血液検査、心理検査、あるいは睡眠ポリグラフ検査(PSG)などを行い、不眠の背後にある原因(ストレス、生活習慣、精神疾患、身体疾患など)を突き止めることができます。原因が分かれば、それに応じた根本的な治療が可能になります。

- 最適な薬の選択: 睡眠導入剤には多くの種類があり、それぞれ作用時間や特徴が異なります。「寝つきが悪い(入眠障害)」「夜中に何度も目が覚める(中途覚醒)」「朝早く目が覚めてしまう(早朝覚醒)」といった不眠のタイプに合わせて、医師が最も適切な薬を処方してくれます。

- 専門家による管理: 服用後の効果や副作用を定期的にチェックし、必要に応じて薬の変更や用量の調整を行ってくれます。また、症状が改善してきた際には、依存を避けるための適切な減薬・休薬の指導も受けられます。この専門家による継続的なマネジメントが、安全な薬物治療の要です。

- 非薬物療法の提案: 薬物療法だけでなく、睡眠衛生指導(生活習慣の改善アドバイス)や認知行動療法(CBT-I)など、薬に頼らない治療法についても相談できます。

【診察の流れ(一例)】

- 予約: まずは電話やウェブサイトで初診の予約を取ります。

- 問診票の記入: 受付後、睡眠の状態や生活習慣、悩みなどについて問診票に詳しく記入します。

- 医師による診察: 問診票をもとに、医師がさらに詳しく話を聞きます。いつから、どのような不眠で困っているのか、日中の活動にどのような影響が出ているのか、ストレスの原因に心当たりはあるか、などを具体的に話します。

- 検査(必要に応じて): 他の病気が疑われる場合などは、追加の検査が行われることもあります。

- 診断と治療方針の説明: 診察結果に基づき、医師が診断を下し、治療方針(薬物療法、非薬物療法など)について説明します。

- 処方: 薬が必要と判断された場合、処方せんが発行されます。

- 会計・調剤薬局へ: 会計を済ませ、処方せんを持って調剤薬局で薬を受け取ります。

「何を話せばいいか分からない」と不安な方は、事前に「睡眠日誌」をつけて持っていくのがおすすめです。寝た時間、起きた時間、寝付くまでの時間、夜中に目覚めた回数、日中の眠気などを記録しておくと、医師に症状を正確に伝えやすくなります。

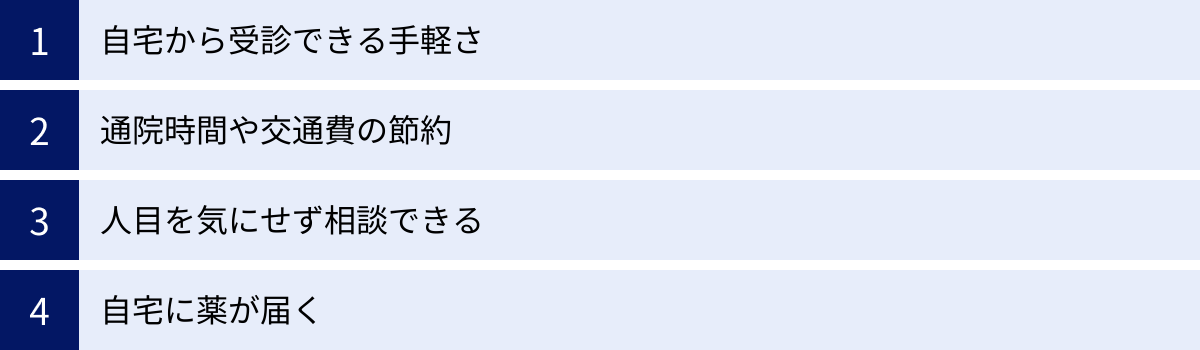

② オンライン診療を利用する

「仕事が忙しくて病院に行く時間がない」「近くに専門のクリニックがない」「精神科に通うのを人に見られたくない」といった理由で、対面での受診が難しい方もいるでしょう。そのような場合に非常に有効な選択肢となるのが「オンライン診療」です。

オンライン診療とは、スマートフォンやパソコンのビデオ通話機能を使って、自宅や職場などから医師の診察を受けられるサービスです。近年、多くのクリニックが不眠症治療に対応したオンライン診療を導入しており、睡眠導入剤の処方も可能になっています。

【オンライン診療のメリット】

- 利便性: 病院への移動時間や院内での待ち時間がなく、予約した時間に自宅で診察を受けられます。

- アクセシビリティ: 地方にお住まいの方や、外出が困難な方でも、都市部の専門医の診察を受けることが可能です。

- プライバシー: 自宅というプライベートな空間で受診できるため、人目を気にする必要がありません。

- 薬の宅配: 診察後、薬は自宅など指定した場所に郵送されるため、薬局に行く手間も省けます。

もちろん、直接的な触診や検査ができないという制約はありますが、問診が中心となる精神科・心療内科の領域では、オンライン診療は非常に親和性が高いとされています。特に、継続的な治療で定期的に同じ薬の処方を受ける場合などには、その利便性が大いに発揮されます。

不眠の悩みを抱え込まず、専門家に相談すること。 それが安全で確実な第一歩です。対面診療とオンライン診療、ご自身のライフスタイルや状況に合わせて、利用しやすい方法を選んでみましょう。

オンライン診療で睡眠導入剤を処方してもらうメリット

多忙な現代人や、様々な事情で通院が難しい人にとって、オンライン診療は不眠治療のハードルを大きく下げてくれる画期的なサービスです。ここでは、オンライン診療を利用して睡眠導入剤の処方を受けることの具体的なメリットを、さらに詳しく見ていきましょう。

自宅から受診できる手軽さ

オンライン診療の最大のメリットは、何と言ってもその手軽さと利便性にあります。必要なのは、インターネットに接続されたスマートフォン、タブレット、またはパソコンだけです。

- 場所を選ばない: 自宅のリビングや書斎、あるいは出張先のホテルなど、プライバシーが確保できる場所であればどこでも診察を受けられます。わざわざクリニックまで足を運ぶ必要がありません。

- 時間を有効活用できる: 仕事の昼休みや、家事・育児の合間など、隙間時間を利用して受診することが可能です。生活のペースを崩すことなく、治療を続けやすくなります。

- 感染症リスクの回避: 待合室などで他の患者と接触することがないため、インフルエンザや新型コロナウイルスなどの感染症にかかるリスクを避けることができます。体調が優れない時でも安心して利用できるのは大きな利点です。

これまで「病院に行くのが面倒」と感じていた方でも、オンライン診療であれば気軽に受診の第一歩を踏み出すことができるでしょう。治療の継続性が重要な不眠症において、この「手軽さ」は治療成功率を高める上でも非常に重要な要素となります。

通院時間や交通費の節約

従来の対面診療では、診察時間そのものよりも、移動や待ち時間にかかる負担が大きいと感じる人も少なくありませんでした。

- 移動時間の削減: クリニックが遠方にある場合、往復で1時間以上かかることも珍しくありません。オンライン診療なら、この移動時間が完全にゼロになります。その時間を仕事や休息、趣味など、他の有意義なことに充てられます。

- 交通費の節約: 電車代やバス代、ガソリン代、駐車場代といった交通費も、通院のたびにかかるコストです。オンライン診療ではこれらの費用が一切かからないため、長期的に見ると大きな経済的メリットになります。

- 待ち時間の解消: 予約制であっても、前の患者の診察が長引いたりして、クリニックの待合室で長時間待たされることがあります。オンライン診療は予約時間になればすぐに診察が始まるため、貴重な時間を無駄にすることがありません。

これらの時間的・経済的コストが削減されることで、治療を継続する上での心理的な負担も軽減されます。特に、定期的な通院が必要な場合に、そのメリットはより一層大きくなります。

人目を気にせず相談できる

不眠の原因には、仕事や家庭の悩み、人間関係のストレスなど、デリケートな問題が関わっていることも少なくありません。また、「精神科」や「心療内科」という言葉に対して、いまだに偏見や受診への抵抗感を抱く人もいます。

オンライン診療は、こうしたプライバシーや心理的な懸念を解消する上で非常に有効です。

- プライベートな空間での相談: 自宅という最もリラックスできる環境で、誰にも聞かれる心配なく、医師に悩みを打ち明けることができます。緊張せずに本音で話せるため、より質の高い診察につながる可能性があります。

- 通院の事実を知られない: クリニックの待合室で知人や同僚に会ってしまう、といった心配がありません。家族に知られずに治療を受けたいと考えている方にとっても、利用しやすい方法です。

このように、人目を気にせずに済む環境は、患者が安心して治療に専念できる心理的な安全性を提供します。これまで相談をためらっていた方でも、オンライン診療をきっかけに専門家とのつながりを持つことができるかもしれません。

自宅に薬が届く

対面診療の場合、診察後に処方せんを持って調剤薬局へ行き、そこでまた待って薬を受け取るという手間がかかります。体調が悪い時や、仕事で疲れている時には、このプロセスが大きな負担になることもあります。

オンライン診療では、この手間も解消されます。

- 診察から受け取りまでワンストップ: 診察が終了し、オンラインで決済を済ませれば、あとは自宅で待つだけです。数日後には処方された薬がポストに投函されたり、宅配便で届いたりします。

- 薬局での待ち時間なし: 薬局での待ち時間がなく、他の人に何の薬を受け取るかを知られる心配もありません。

- プライバシーに配慮した梱包: 医薬品は、中身が分からないようにプライバシーに配慮した形で梱包されて届くのが一般的です。

診察から薬の受け取りまで、すべて自宅で完結するというシームレスな体験は、オンライン診療ならではの大きな魅力です。この利便性が、忙しい中でも治療を中断することなく、継続していくための強力な後押しとなります。

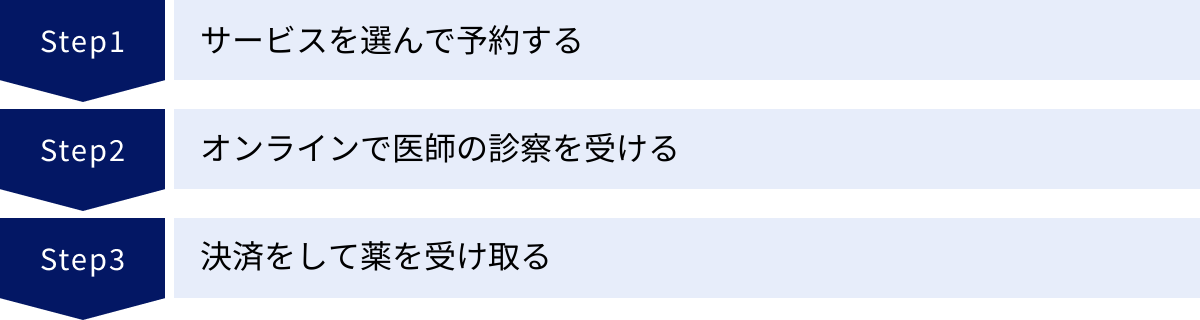

オンライン診療の簡単な流れ

「オンライン診療に興味はあるけれど、手続きが難しそう…」と感じる方もいるかもしれません。しかし、実際の手順は非常にシンプルで、スマートフォンやパソコンの基本的な操作ができれば誰でも簡単に利用できます。ここでは、一般的なオンライン診療サービスを利用する際の流れを3つのステップに分けて解説します。

サービスを選んで予約する

まず最初に行うのは、どのオンライン診療サービスを利用するかを選び、診察の予約をすることです。

- サービスの選択: 「不眠症 オンライン診療」などのキーワードで検索すると、複数のクリニックやプラットフォームが見つかります。それぞれのウェブサイトを見て、料金体系(診察料、薬代、送料など)、対応している医師、診療時間、口コミなどを比較検討し、自分に合ったサービスを選びましょう。保険診療に対応しているか、自由診療のみかも重要なチェックポイントです。

- 会員登録・アカウント作成: 選んだサービスのウェブサイトや専用アプリから、会員登録を行います。氏名、生年月日、連絡先、クレジットカード情報などを入力するのが一般的です。本人確認のために、保険証や身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)の写真をアップロードする必要がある場合が多いです。

- 問診票の入力: 予約に進む前に、ウェブ上で詳細な問診票に回答します。現在の症状(いつから、どんな風に眠れないか)、既往歴、アレルギーの有無、現在服用中の薬、生活習慣、悩んでいることなどをできるだけ具体的に入力します。ここでの情報が診察の質を左右するため、時間をかけて正確に記入しましょう。

- 予約日時の選択: 診察可能な日時の一覧から、自分の都合のよい時間帯を選んで予約を確定します。多くのサービスで、当日や翌日の予約も可能になっています。

このステップで重要なのは、事前に問診票を丁寧に書くことです。限られた診察時間を有効に使うためにも、伝えたいことを整理して入力しておくことが、スムーズで的確な診察につながります。

オンラインで医師の診察を受ける

予約した日時になったら、いよいよ医師によるオンライン診察が始まります。

- 準備: 診察時間になったら、静かでプライバシーが保てる場所に移動します。スマートフォンの場合は、ビデオ通話アプリ(サービス指定のものや、Zoomなど)を事前にインストールしておきましょう。通信環境が安定しているWi-Fi環境下が推奨されます。手元に保険証やお薬手帳を準備しておくと、いざという時にスムーズです。

- 診察開始: 予約時間になると、クリニック側からビデオ通話の着信があるか、あるいは専用アプリやサイトにログインして待機します。医師と画面越しにつながったら、診察スタートです。

- 医師との対話: 事前に入力した問診票の内容に基づいて、医師がさらに詳しく症状や悩みについて質問します。リラックスして、ありのままの状態を話すことが大切です。不安なことや疑問に思うことがあれば、遠慮せずに質問しましょう。医師は、対話を通じて不眠のタイプや原因を探り、最適な治療法を提案してくれます。

- 治療方針の決定と処方: 診察の結果、薬物療法が必要と判断されれば、医師が患者の症状に合った睡眠導入剤の種類や用量を決定し、処方します。薬の効果や副作用、服用方法についても、この時に詳しい説明があります。

診察時間は通常10分から15分程度です。対面診療と同じように、医師と一対一でしっかりとコミュニケーションを取ることができます。

決済をして薬を受け取る

診察が終われば、あとは決済を済ませて薬が届くのを待つだけです。

- オンライン決済: 診察終了後、登録したクレジットカードで診察料や薬代、送料などが自動的に決済されます。サービスによっては、決済内容の確認メールが届きます。料金の内訳が明記されているか確認しましょう。

- 薬の発送: 決済が完了すると、クリニックから薬が発送されます。通常、診察の当日または翌日には発送され、早ければ翌日、遅くとも数日以内には指定した住所に届きます。

- 薬の受け取り: 薬は、プライバシーに配慮された梱包で、多くはポスト投函可能なサイズの荷物(ネコポスやゆうパケットなど)で送られてきます。自宅のポストで受け取れるため、不在時でも安心です。

- アフターフォロー: 薬を服用し始めてから、何か気になることや不安な点があれば、再度オンラインで相談したり、サービスのチャット機能などで質問したりできる場合もあります。

このように、オンライン診療は「予約」「診察」「決済・受取」というシンプルな流れで完結します。わざわざ外出することなく、専門的な医療サービスを受けられるこの手軽さが、多くの人にとって不眠治療を始めるきっかけとなっています。

睡眠導入剤の処方が可能なオンライン診療サービス

不眠症の治療に対応しているオンライン診療サービスは数多く存在します。ここでは、特に利用者が多く、実績のある代表的なサービスを3つ紹介します。料金やサービス内容は変更される可能性があるため、利用を検討する際は必ず各公式サイトで最新の情報を確認してください。(以下は自由診療を前提とした一般的な情報です)

クリニックフォア

| サービス名 | クリニックフォア |

|---|---|

| 特徴 | ・平日夜間や土日も診療対応しており、忙しい人でも利用しやすい。 ・初診からオンライン診療が可能で、すぐに相談を始められる。 ・取り扱っている薬の種類が豊富で、症状に合わせた処方が期待できる。 ・シンプルな料金体系で、診察料、薬代、送料が明確。 |

| 料金の目安 | ・診察料:1,650円(税込) ・薬代:プランにより異なる(例:お試しプラン 4,075円/月〜) ・送料:550円(税込) |

| 診療時間 | 平日 9:30〜21:00 / 土日祝 9:00〜18:00(時間は院により異なる場合あり) |

| 薬の配送 | 最短当日発送、翌日到着 |

| 参照 | クリニックフォア 公式サイト |

クリニックフォアは、内科や皮膚科、ピル処方など幅広い診療科目を手掛ける大手オンライン診療プラットフォームです。精神科・心療内科の領域では、不眠症や不安障害などの相談に対応しています。

最大の強みは、その利便性の高さです。平日は夜21時まで、土日祝日も診療しているため、日中に時間が取れないビジネスパーソンや主婦の方でも、自分の都合に合わせて予約を入れやすいのが魅力です。

料金体系も分かりやすく、診察料と薬代、送料で構成されています。薬は定期配送プランも用意されており、継続的な治療が必要な場合にも便利です。初診からオンラインで完結するため、思い立ったらすぐに専門医に相談できる手軽さが、多くの利用者に支持されています。

Oops(ウープス)

| サービス名 | Oops(ウープス) |

|---|---|

| 特徴 | ・メンタルヘルスに特化したオンライン診療サービス。 ・LINEを使って予約から診察、相談まで完結できる手軽さが魅力。 ・シンプルな定額プランで、追加料金の心配が少ない。 ・プライバシーへの配慮が徹底されており、安心して相談できる。 |

| 料金の目安 | ・シンプルプラン:月額5,478円(税込)〜(診察料・薬代・送料込み) ・初月の診察料が無料になるキャンペーン等を実施している場合がある。 |

| 診療時間 | 10:00〜22:00(日によって異なる場合あり) |

| 薬の配送 | 最短当日発送 |

| 参照 | Oops(ウープス)公式サイト |

Oops(ウープス)は、特にメンタルヘルスの分野に力を入れているオンライン診療サービスです。不眠や不安、気分の落ち込みといった悩みに特化しているため、より専門的な相談が期待できます。

特徴的なのは、日常的に利用しているLINEアプリで全てのプロセスが完結する点です。専用アプリのダウンロードが不要で、LINEのトーク画面から問診票の入力や予約、医師とのビデオ通話ができるため、IT機器の操作が苦手な方でも直感的に利用しやすいでしょう。

料金は診察料や送料などがすべて含まれた月額定額制を基本としており、費用が分かりやすいのも安心材料です。メンタルヘルスの悩みを気軽に相談できる「かかりつけ医」のような存在を目指しており、ユーザーの心理的ハードルを下げる工夫が随所に見られます。

マイメディカ

| サービス名 | マイメディカ |

|---|---|

| 特徴 | ・24時間365日いつでも医師に相談できるチャットサービスが利用可能(有料会員)。 ・精神科・心療内科に特化しており、経験豊富な医師が在籍。 ・薬の処方だけでなく、カウンセリングなどの非薬物療法にも対応。 ・薬は最短で当日に受け取れるバイク便(対象エリア内)も選択可能。 |

| 料金の目安 | ・診察料:プランにより異なる ・薬代:別途 ・送料:別途 |

| 診療時間 | 9:00〜21:00(診療科により異なる) |

| 薬の配送 | 最短当日(バイク便)または翌日以降(郵送) |

| 参照 | マイメディカ 公式サイト |

マイメディカは、精神科・心療内科領域に特化したオンライン診療・医療相談サービスです。睡眠障害のほか、うつ病、不安障害、ADHDなど幅広いメンタルヘルスの問題に対応しています。

最大の特色は、ビデオ診察に加えて、24時間対応のチャット医療相談サービスを提供している点です。夜中に不安で眠れなくなった時など、時間を問わずに専門家に相談できるのは、非常に心強いサポートと言えるでしょう。

薬物療法だけでなく、認知行動療法に基づいたカウンセリングなど、薬に頼らないアプローチも選択できるため、より根本的な解決を目指したい方にも適しています。都内など一部エリアでは、診察当日に薬を受け取れるバイク便サービスもあり、急いで薬が必要な場合に非常に便利です。

これらのサービスは、それぞれに特色があります。ご自身のライフスタイルや求めるサポートの内容に合わせて、最適なサービスを選択することが、満足のいく治療への第一歩となります。

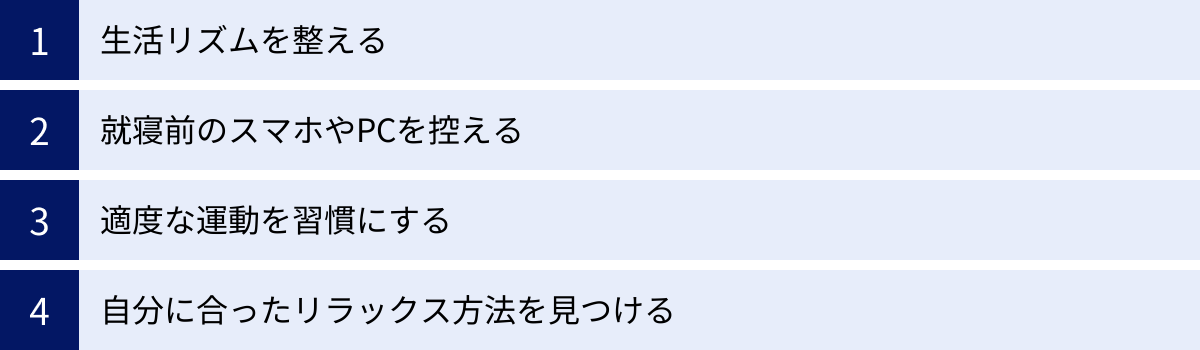

薬に頼る前に試したい睡眠の質を高めるセルフケア

睡眠導入剤は不眠症の有効な治療法の一つですが、薬だけに頼るのではなく、日々の生活習慣を見直すことも同様に重要です。薬物療法と並行してセルフケアに取り組むことで、薬の効果を高めたり、将来的には薬を減らしたり、やめたりすることにもつながります。ここでは、今日からでも始められる睡眠の質を高めるための具体的なセルフケア方法を紹介します。

生活リズムを整える

私たちの体には、約24時間周期で心身の状態を変化させる「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。この体内時計が乱れると、夜になっても眠くならなかったり、日中に眠気に襲われたりする原因となります。体内時計を整えるための鍵は、「光」と「規則性」です。

- 毎朝同じ時間に起きる: 休日でも、平日と同じ時間に起きるのが理想です。寝だめをしたい気持ちは分かりますが、起床時間がずれると体内時計もずれてしまい、週明けの寝つきが悪くなる原因になります。もし寝だめをするとしても、普段との差は1〜2時間以内にとどめましょう。

- 起きたら太陽の光を浴びる: 朝の光を浴びることは、体内時計をリセットするための最も強力なスイッチです。起きたらまずカーテンを開け、ベランダに出たり窓際で過ごしたりして、15分〜30分ほど自然の光を浴びましょう。光の刺激が脳に伝わると、睡眠ホルモンである「メラトニン」の分泌が止まり、体が活動モードに切り替わります。そして、光を浴びてから約14〜16時間後に、再びメラトニンの分泌が始まり、自然な眠気が訪れます。

- 食事の時間を一定にする: 朝食をしっかり摂ることも、体内時計を整えるのに役立ちます。食事のリズムも、体のリズムを作る重要な要素です。

就寝前のスマホやPCを控える

スマートフォンやパソコン、タブレット、テレビなどの画面から発せられる「ブルーライト」は、睡眠の質を低下させる大きな原因の一つです。ブルーライトは、太陽光にも含まれる波長の短い光で、脳を覚醒させる作用があります。

夜、特に就寝前にブルーライトを浴びると、脳は「まだ昼間だ」と勘違いしてしまいます。その結果、自然な眠りを促すメラトニンの分泌が抑制され、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりします。

質の高い睡眠のためには、就寝の1〜2時間前には、デジタルデバイスの使用をやめる「デジタルデトックス」を習慣にすることをお勧めします。スマホを寝室に持ち込まない、充電はリビングでする、といったルールを作るのも効果的です。もしどうしても使用する必要がある場合は、画面の明るさを最低限にしたり、ブルーライトカット機能(ナイトシフトモードなど)を活用したりしましょう。

適度な運動を習慣にする

適度な運動は、心身のリラックスを促し、睡眠の質を向上させることが科学的に証明されています。運動には、主に2つの睡眠促進効果があります。

- 深部体温の変化: 人は、体の内部の温度(深部体温)が下がる過程で眠気を感じます。運動をすると一時的に深部体温が上がりますが、その後、体温が元の状態に戻ろうとして急激に下がります。この体温の下降が、スムーズな入眠を助けてくれるのです。

- 精神的なリフレッシュ: 運動はストレス解消にも効果的です。体を動かすことで、悩みや考え事から意識が離れ、気分が前向きになります。

運動の種類は、激しいものである必要はありません。ウォーキングやジョギング、ヨガ、ストレッチといった、心地よい疲労感を得られる程度の有酸素運動がおすすめです。タイミングとしては、就寝の3時間くらい前に終えるのが理想的です。就寝直前の激しい運動は、逆に交感神経を興奮させてしまい、寝つきを妨げる可能性があるので注意しましょう。

自分に合ったリラックス方法を見つける

眠れない原因として、心身の緊張や興奮が続いていることが挙げられます。日中の活動モードである「交感神経」が優位なままだと、体は休息モードである「副交感神経」にうまく切り替わることができません。就寝前に、意識的にリラックスする時間を作ることが大切です。

- ぬるめのお風呂にゆっくり浸かる: 38〜40℃くらいのぬるめのお湯に15〜20分程度浸かると、副交感神経が優位になり、心身がリラックスします。これも深部体温を一時的に上げ、その後の低下を促す効果があります。熱すぎるお湯は交感神経を刺激してしまうので逆効果です。

- アロマテラピー: ラベンダー、カモミール、サンダルウッドなど、リラックス効果のある香りのエッセンシャルオイルを、アロマディフューザーで香らせたり、ティッシュに数滴垂らして枕元に置いたりするのも良いでしょう。

- 穏やかな音楽や読書: 激しい音楽や興奮する内容の本は避け、ヒーリングミュージックや、ゆったりとした内容の読書を楽しみましょう。

- 瞑想や深呼吸: 目を閉じて、自分の呼吸に意識を集中させる瞑想や、腹式呼吸は、頭の中の雑念を払い、心を落ち着かせるのに非常に効果的です。鼻からゆっくり息を吸い込み、口からさらにゆっくりと息を吐き出すことを数分間繰り返すだけでも、リラックス効果が得られます。

これらのセルフケアは、一つだけを試すのではなく、いくつか組み合わせて日常生活に取り入れることで、より高い効果が期待できます。薬に頼る前に、まずは自分の生活を見直し、睡眠のための良い習慣を育むことが、不眠克服の根本的な土台となります。

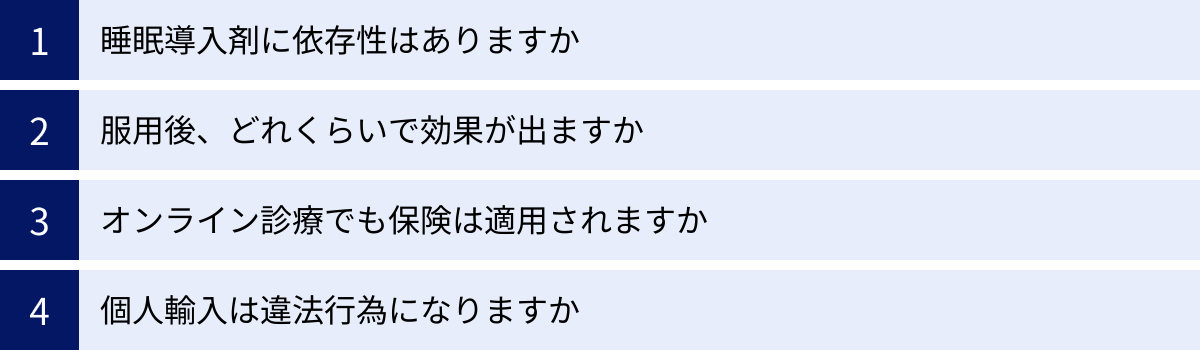

睡眠導入剤に関するよくある質問

睡眠導入剤について、多くの方が抱く疑問や不安にお答えします。正しい知識を持つことが、安心して治療に取り組むための第一歩です。

睡眠導入剤に依存性はありますか?

回答:はい、種類によっては依存性を生じる可能性があります。しかし、医師の指示通りに正しく使用すれば、そのリスクは最小限に抑えられます。

睡眠導入剤の依存性には、「精神的依存」と「身体的依存」があります。

- 精神的依存: 「この薬がないと眠れないのではないか」という不安から、薬を手放せなくなる状態。

- 身体的依存: 薬が体にある状態に慣れてしまい、急にやめると離脱症状(かえって眠れなくなる、不安、イライラなど)が現れる状態。

特に、古くからあるベンゾジアゼピン系の睡眠導入剤は、依存性のリスクが比較的高いとされてきました。しかし、現在主流となっている非ベンゾジアゼピン系や、新しいタイプのメラトニン受容体作動薬、オレキシン受容体拮抗薬は、依存性のリスクが大幅に低減されるように開発されています。

重要なのは、自己判断で薬の量を増やしたり、急に中断したりしないことです。医師は、依存のリスクを常に考慮しながら、必要最小限の量と期間で処方します。そして、症状が改善すれば、徐々に薬を減らす(漸減法)など、安全なやめ方を指導してくれます。医師との信頼関係のもと、指示に従って服用することが、依存を避けるための最も確実な方法です。

服用後、どれくらいで効果が出ますか?

回答:薬の種類によって異なりますが、一般的には服用後15分~30分程度で効果が現れ始めます。

睡眠導入剤は、作用時間の長さによって、いくつかのタイプに分類されます。

- 超短時間作用型: 服用後15分程度で効き始め、2〜4時間で効果がなくなる。寝つきが悪い「入眠障害」に主に使用される。

- 短時間作用型: 服用後20〜30分で効き始め、6〜8時間効果が続く。寝つきが悪く、夜中に目覚めてしまう「中途覚醒」にも有効。

- 中間作用型/長時間作用型: 効果の持続時間が長く、不安を和らげる効果も強いため、うつ病などに伴う不眠に用いられることがある。翌朝への持ち越し効果に注意が必要。

医師は、患者の不眠のパターンに合わせて最適なタイプの薬を選択します。服用する際は、ベッドに入る直前(就寝直前)に飲むのが基本です。飲んでからスマホを見たり、他の作業をしたりすると、薬が効き始めた状態で活動することになり、ふらつきによる転倒や記憶障害(前向性健忘)のリスクが高まるため危険です。

オンライン診療でも保険は適用されますか?

回答:原則として、不眠症治療のためのオンライン診療は「自由診療(自費診療)」となることが多いです。しかし、一部の医療機関では保険適用で対応している場合もあります。

保険診療が適用されるには、対面診療を組み合わせる必要があるなど、厚生労働省が定める一定のルールを満たす必要があります。多くのオンライン診療サービスは、利便性を重視し、これらの制約を受けない自由診療の形でサービスを提供しています。

自由診療の場合、費用は全額自己負担となりますが、その分、全国どこからでも受診できる、予約が取りやすいといったメリットがあります。料金体系はサービスによって様々なので、利用前には必ずウェブサイトで診察料、薬代、送料などの総額を確認しましょう。

保険適用でのオンライン診療を希望する場合は、かかりつけの医療機関がオンライン診療に対応しているか、あるいは「保険適用 オンライン診療 精神科」などのキーワードで検索し、対応可能なクリニックを探す必要があります。

個人輸入は違法行為になりますか?

回答:成分によっては明確な違法行為になります。また、合法とされる範囲内であっても、税関での没収や健康被害など極めて高いリスクを伴います。

この質問は非常に重要です。個人輸入の法的な側面を正しく理解する必要があります。

- 麻薬及び向精神薬取締法: 睡眠導入剤に含まれる成分の多くは「向精神薬」に分類されます。これらの向精神薬を、医師の処方せんや事前の許可なく輸入することは、麻薬及び向精神薬取締法違反となり、明確な犯罪行為です。処罰の対象となる可能性があります。

- 薬機法(医薬品医療機器等法): たとえ向精神薬に該当しない医薬品であっても、一度に輸入できる量には制限があります(通常は用法用量からみて1〜2ヶ月分)。また、輸入した医薬品を他人に譲渡・販売することは固く禁じられています。

結論として、どの成分がどの法律に抵触するのかを一般の人が正確に判断することは極めて困難です。「海外では普通に売っているから大丈夫」という認識は通用しません。法的なリスクと、前述した偽造薬や健康被害のリスクを考えれば、睡眠導入剤の個人輸入という選択肢は絶対にないと考えるべきです。

まとめ:安全な方法で不眠の悩みを解決しよう

この記事では、睡眠導入剤の個人輸入に潜む危険性から、市販薬との違い、そして安全な入手方法に至るまで、詳しく解説してきました。

最後に、最も重要なポイントを改めて確認しましょう。

- 睡眠導入剤の通販(個人輸入)は、偽造薬や健康被害、法律違反などのリスクが極めて高く、絶対に避けるべきです。 手軽に見えるかもしれませんが、その代償は計り知れません。

- 睡眠導入剤は、医師の診断と管理のもとで初めて安全に使用できる「医療用医薬品」です。市販の「睡眠改善薬」とは目的も作用も全く異なります。

- 慢性的な不眠に悩んでいる場合、最も安全で確実な解決策は、精神科や心療内科といった専門の医療機関を受診することです。不眠の根本原因を特定し、あなたに合った最適な治療法を見つけることができます。

- 通院が難しい場合は、オンライン診療という便利な選択肢があります。自宅にいながら専門医の診察を受け、薬を処方してもらうことが可能です。

- 薬に頼るだけでなく、生活リズムを整えたり、就寝前の習慣を見直したりするセルフケアを並行して行うことが、不眠克服への近道です。

不眠の悩みは非常につらく、一人で抱え込んでいると、心身ともに疲弊してしまいます。しかし、今は専門家の助けを借りやすい環境が整っています。危険な個人輸入に手を出す前に、まずは勇気を出して、医師に相談するという安全な一歩を踏み出してみてください。正しい知識と適切な治療によって、穏やかな夜とすっきりとした朝を取り戻すことは、決して不可能ではありません。