「いつまで睡眠薬を飲み続ければいいのだろう」「薬なしで眠れるようになりたいけれど、やめるのが怖い」。現在、不眠の治療で睡眠薬を服用している方の中には、このような悩みを抱えている方も少なくないでしょう。

睡眠薬は、つらい不眠症状を和らげるために非常に有効な治療選択肢の一つです。しかし、漫然と長期間にわたって服用を続けることには、いくつかのリスクも伴います。そのため、多くの専門家は、不眠の原因に対する根本的なアプローチと並行して、適切なタイミングで睡眠薬を減らし、最終的には中止すること(断薬)を目指すべきだとしています。

しかし、自己判断で急に睡眠薬をやめることは絶対に避けるべきです。急な中断は、かえって不眠を悪化させたり、「離脱症状」と呼ばれる心身の不調を引き起こしたりする危険性があります。安全に睡眠薬をやめるためには、医師の指導のもと、正しい知識を持って計画的に進めることが不可欠です。

この記事では、睡眠薬を安全にやめるための具体的な方法、減薬の過程で起こりうる離脱症状とその対処法、そして薬に頼らずに質の良い睡眠を取り戻すための生活習慣まで、網羅的に解説します。長年の服用でやめられるか不安な方、これから減薬を考えている方、そしてご家族のことで悩んでいる方も、ぜひ本記事を参考にして、専門家である医師との相談にお役立てください。

目次

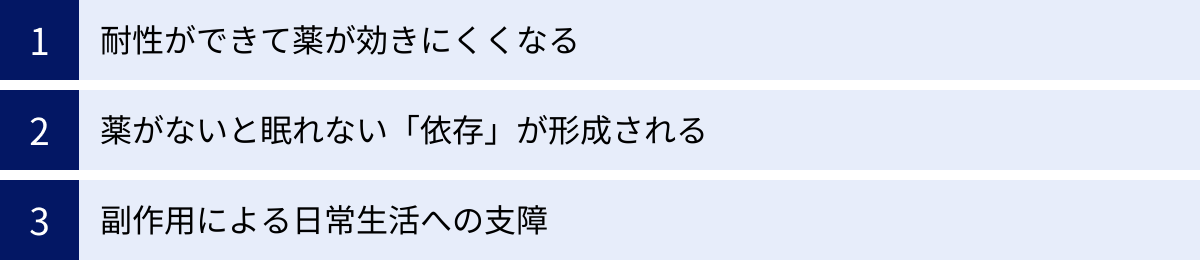

なぜ睡眠薬をやめたくなる?飲み続けるリスク

睡眠薬は不眠治療において重要な役割を果たしますが、長期にわたる服用はいくつかの問題を引き起こす可能性があります。多くの人が「薬をやめたい」と考える背景には、主に「耐性」「依存」「副作用」という3つの大きなリスクが存在します。これらのリスクを正しく理解することは、安全な減薬への第一歩となります。

耐性ができて薬が効きにくくなる

睡眠薬を長期間にわたって服用していると、以前と同じ量の薬では十分な効果が得られなくなる「耐性」という現象が生じることがあります。これは、薬が作用する脳内の受容体(薬を受け取る部分)が、継続的な刺激に慣れてしまい、反応が鈍くなるために起こります。

具体的には、私たちの脳には神経の興奮を抑える「GABA(ギャバ)」という物質があり、多くの睡眠薬(特にベンゾジアゼピン系)はこのGABAの働きを強めることで、脳をリラックスさせ、眠りを誘います。しかし、薬によってGABAの働きが常に強化された状態が続くと、脳はそれに適応しようとして、GABA受容体の感受性を低下させたり、受容体の数を減らしたりします。その結果、同じ量の薬を飲んでも以前ほどの効果が出なくなり、不眠症状が再び現れることがあります。

この耐性が形成されると、「薬が効かなくなった」と感じ、眠るために無意識のうちに服用量を増やしてしまうという悪循環に陥りがちです。しかし、安易に薬の量を増やすことは、副作用のリスクを高めるだけでなく、後述する「依存」をより強固にしてしまうため、非常に危険な行為です。

もし「最近、薬の効きが悪くなった気がする」と感じたら、それは耐性が形成され始めているサインかもしれません。自己判断で量を増やすのではなく、必ず医師に相談し、薬の種類や量の見直し、あるいは減薬に向けた準備について話し合うことが重要です。耐性は、体が薬に慣れてしまったというシグナルであり、治療方針を見直す良い機会と捉えることができます。

薬がないと眠れない「依存」が形成される

耐性と並行して、あるいはそれ以上に深刻な問題が「依存」の形成です。睡眠薬における依存には、大きく分けて「身体的依存」と「精神的依存」の2種類があります。

身体的依存とは、薬が体内に常にある状態を脳や身体が「正常」と認識してしまい、薬が急になくなると心身に不調をきたす状態のことです。この不調が、いわゆる「離脱症状」です。体が薬の成分に順応してしまった結果、薬が切れることで体内のバランスが崩れ、頭痛、吐き気、発汗、震え、そして以前より強い不眠(反跳性不眠)など、様々なつらい症状が現れます。この身体的依存があるために、自分の意志だけでは簡単に薬をやめることができなくなります。

一方、精神的依存とは、「この薬がないと絶対に眠れない」「薬を飲まないと、またあの眠れない夜がやってくる」といった、薬に対する強い思い込みや不安感を指します。たとえ身体的な依存が軽かったとしても、この心理的な囚われが非常に強固な場合、薬を手放すことが極めて困難になります。毎晩、薬を飲むことが儀式のようになり、服用しないこと自体が強いストレスとなって交感神経を興奮させ、かえって眠れなくさせてしまうのです。

この精神的依存は、「薬を飲めば眠れる」という成功体験の繰り返しによって強化されます。最初はつらい不眠を解消してくれる「救世主」であった薬が、いつしか「それなしではいられない必需品」へと変わっていきます。そして、薬をやめようと考えた時に襲ってくる「もし眠れなかったらどうしよう」という予期不安が、さらに精神的依存を強固なものにしてしまうのです。

このように、耐性と依存は密接に関連しながら進行し、一度形成されると抜け出すのが難しくなります。だからこそ、漫然とした長期服用を避け、適切な時期に医師と相談しながら減薬を検討することが重要なのです。

副作用による日常生活への支障

睡眠薬は脳の活動を抑制することで効果を発揮するため、その作用が翌日まで持ち越されたり、意図しない形で現れたりすることで、日常生活に様々な支障をきたすことがあります。

日中の眠気やだるさ

睡眠薬の副作用として最もよく知られているのが、翌朝以降も眠気や倦怠感、集中力の低下などが続く「持ち越し効果(ハングオーバー)」です。これは、服用した薬の成分が体内で分解・排泄されずに残り、日中の活動時間帯にも作用し続けてしまうために起こります。

特に、作用時間が長いタイプの睡眠薬を服用している場合や、肝臓や腎臓の機能が低下している高齢者など、薬の代謝が遅い方で起こりやすいとされています。持ち越し効果が現れると、仕事や勉強のパフォーマンスが著しく低下するだけでなく、自動車の運転や機械の操作など、高い注意力を要する作業中に重大な事故を引き起こすリスクも高まります。

「朝、スッキリ起きられない」「日中も頭がぼーっとしてしまう」といった症状が続く場合は、薬の種類や量が合っていない可能性があります。このような状態を放置せず、医師に相談して、より作用時間の短い薬への変更や、用量の調整を検討することが大切です。

ふらつきや転倒のリスク

多くの睡眠薬には、筋肉の緊張を和らげる「筋弛緩作用」があります。この作用は、心身のリラックスを促して入眠しやすくする一方で、足元がふらついたり、ろれつが回りにくくなったりする副作用の原因にもなります。

特に注意が必要なのは、高齢者の方です。加齢によってもともと筋力やバランス能力が低下しているため、睡眠薬の筋弛緩作用が加わることで、転倒のリスクが格段に高まります。夜中にトイレに起きた際にふらついて転倒し、大腿骨などを骨折してしまうケースは少なくありません。高齢者の骨折は、寝たきりにつながる重大な事態を引き起こす可能性があります。

また、もう一つ注意したいのが「前向性健忘」という副作用です。これは、薬を服用した後の出来事を覚えていないという、一時的な記憶障害です。例えば、夜中に起きて誰かと電話で話したり、何かを食べたりしたにもかかわらず、翌朝にはその記憶が全くない、といったことが起こり得ます。

これらの副作用は、薬の量が多いほど、また複数の種類の薬を併用している場合に現れやすくなります。睡眠薬を飲み続けることのリスクを正しく認識し、医師と共にベネフィット(利益)とリスクを天秤にかけながら、治療を継続していく姿勢が重要です。

自己判断は危険!睡眠薬をやめる前に知っておくべきこと

「薬のリスクが分かったから、今日からやめよう」と決意する方もいるかもしれません。しかし、その決断を実行に移す前に、絶対に知っておかなければならないことがあります。それは、睡眠薬の減薬・断薬は、決して自己判断で行ってはならないということです。安全に薬をやめるためには、専門家である医師との連携が不可欠であり、適切なタイミングを見極めることも極めて重要です。

必ず医師に相談してから始める

睡眠薬、特に長期間服用してきた薬を自己判断で急に中断することは、極めて危険です。なぜなら、前述した「身体的依存」が形成されている場合、急激な断薬は深刻な離脱症状を引き起こす可能性があるからです。

離脱症状には、軽い頭痛や吐き気といったものから、発汗、震え、強い不安感、そして「反跳性不眠」と呼ばれる、薬を飲む前よりも激しい不眠状態に陥ることもあります。さらに、ベンゾジアゼピン系睡眠薬などを急にやめた場合、まれにですが、けいれん発作や意識障害、幻覚といった、命に関わる重篤な症状(ベンゾジアゼピン離脱症候群)が現れることも報告されています。これは、アルコールの離脱症状に匹敵するほど危険な状態です。

医師に相談する最大のメリットは、こうした危険を回避し、安全な減薬計画を立てられることにあります。医師は、あなたが服用している薬の種類(作用時間、強さ、依存性の高さなど)、服用期間、現在の心身の状態などを総合的に評価し、最も負担の少ない減薬ペースや方法を提案してくれます。

医師に相談する際は、以下の点を正直に伝えることが大切です。

- なぜ薬をやめたいのか(副作用が気になる、依存が怖い、妊娠を考えているなど)

- 現在の睡眠の状態(寝つき、夜中に目が覚める回数、睡眠時間、日中の眠気など)

- 減薬に対する不安や心配事(離脱症状が怖い、また眠れなくなるのが不安など)

- 最近の生活状況やストレスの有無

これらの情報を共有することで、医師はあなたの状況をより深く理解し、一人ひとりに合ったオーダーメイドの減薬プランを立てることができます。また、減薬中に離脱症状が現れた場合でも、すぐに相談すれば、ペースを調整したり、症状を和らげるための一時的な対処法を講じたりと、迅速に対応してもらえます。減薬は医師という伴走者と一緒に進めるマラソンのようなものであり、自己判断でのスタートは遭難のリスクを高めるだけだと心得ましょう。

睡眠薬をやめるのに適したタイミング

安全な減薬・断薬を成功させるためには、「いつ始めるか」というタイミングの見極めが非常に重要です。減薬プロセスは、心身にある程度の負担がかかることを覚悟しておく必要があります。そのため、できるだけ良いコンディションの時に始めることが、成功の確率を高めます。

不眠の根本的な原因が解決したとき

そもそも、なぜあなたは睡眠薬を飲むようになったのでしょうか。そのきっかけとなった不眠の根本的な原因を振り返ることが、やめるタイミングを考える上で不可欠です。

不眠の原因は人それぞれ多岐にわたります。例えば、以下のようなものが考えられます。

- 心理的なストレス: 仕事のプレッシャー、人間関係の悩み、家庭の問題、大切な人との死別など。

- 生活習慣の乱れ: 不規則な就寝・起床時間、夜勤、運動不足、カフェインやアルコールの過剰摂取など。

- 身体的な疾患: 睡眠時無呼吸症候群、むずむず脚症候群、痛みやかゆみを伴う病気、頻尿など。

- 精神的な疾患: うつ病、不安障害など。

- 環境の変化: 引っ越し、転職、時差ボケなど。

もし、これらの根本原因が未解決のまま薬だけをやめてしまうと、高い確率で不眠が再発し、減薬は失敗に終わってしまいます。例えば、職場の過度なストレスが原因で不眠になった人が、そのストレス環境が変わらないまま薬をやめようとしても、うまくいく可能性は低いでしょう。

したがって、睡眠薬をやめるのに適したタイミングの一つは、不眠の原因となった問題がある程度解決したり、うまく対処できるようになったりしたときです。ストレスの原因が解消された、新しい環境に慣れた、不眠の原因となっていた身体疾患の治療が進んだ、うつ病などの症状が安定した、といったタイミングが考えられます。また、後述する生活習慣の改善やストレスコーピング(対処法)が身につき、薬がなくても眠れる自信が少しずつついてきた時も、減薬を開始する良い機会と言えるでしょう。

心と体の調子が安定しているとき

減薬は、心身ともにエネルギーを必要とします。離脱症状による不調や、一時的に眠れなくなる不安と向き合うためには、心と体に「余力」があることが望ましいです。

そのため、心身のコンディションが良好で、生活が安定している時期を選ぶことが鉄則です。具体的には、以下のような時期は減薬を始めるのを避けるべきです。

- 仕事の繁忙期や、大きなプロジェクトを抱えているとき

- 試験や資格取得などの大事なイベントを控えているとき

- 引っ越し、転職、結婚、離婚など、大きなライフイベントの最中

- 風邪をひいている、持病が悪化しているなど、体調がすぐれないとき

- 精神的に落ち込んでいたり、強い不安を感じていたりするとき

逆に言えば、長期休暇の前や、仕事やプライベートが落ち着いている時期は、減薬に挑戦しやすいタイミングです。時間に余裕があれば、もし一時的に眠れなかったり、日中に眠気が出たりしても、焦らずに対応できます。

睡眠薬をやめることは、目標ではありますが、義務ではありません。「今すぐやめなければ」と自分を追い込むのではなく、自分の心と体の声に耳を傾け、最も成功しやすいタイミングを慎重に選ぶことが、結果的にゴールへの一番の近道となるのです。

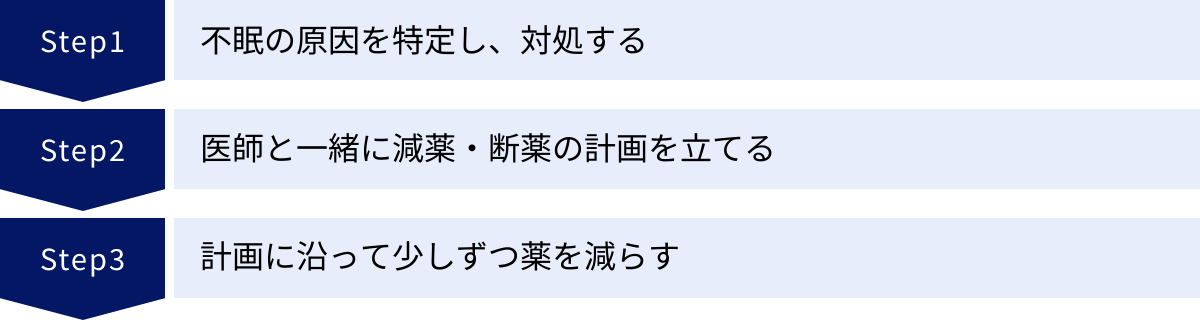

睡眠薬の安全なやめ方 3つのステップ

睡眠薬の減薬・断薬は、闇雲に始めてもうまくいきません。安全かつ着実にゴールを目指すためには、しっかりとした計画と手順を踏むことが不可欠です。ここでは、医師の指導のもとで進めることを前提とした、安全なやめ方の基本的な3つのステップを解説します。この全体像を理解することで、自分が今どの段階にいるのかを把握しやすくなります。

① 不眠の原因を特定し、対処する

減薬を始める前の「準備段階」として、最も重要なのがこのステップです。前述の通り、不眠の根本原因が放置されたままでは、薬をやめても高確率で不眠が再燃してしまいます。薬をやめることは、単に錠剤を減らす作業ではなく、薬がなくても眠れる心身の状態を作り上げるプロセスです。

このステップで有効なツールが「睡眠日誌(スリープダイアリー)」です。これは、日々の睡眠に関する記録をつけることで、自分の睡眠パターンや不眠に影響を与えている要因を客観的に把握するためのものです。記録する項目は主に以下の通りです。

- ベッドに入った時刻

- 寝ついたと思う時刻(おおよそでOK)

- 夜中に目が覚めた回数と時間

- 最終的に目が覚めた時刻

- ベッドから出た時刻

- 日中の気分や眠気の度合い

- 昼寝の時間

- 服用した薬の種類と量

- その日の特記事項(飲酒の有無、運動、ストレスを感じた出来事など)

これを1〜2週間続けるだけでも、「ストレスが強い日は寝つきが悪い」「コーヒーを午後に飲むと夜中に目が覚める」「休日に寝だめをすると翌日の夜に眠れない」といった、自分なりの傾向が見えてきます。この客観的な記録は、医師があなたの状態を正確に把握し、適切なアドバイスをする上でも非常に役立ちます。

原因が特定できたら、次はその対処法を考え、実践に移します。例えば、ストレスが原因なら、リラクゼーション法を試したり、カウンセリングを受けたりする。生活習慣の乱れが原因なら、起床・就寝時間を一定にする、日中に運動を取り入れるといった改善策を講じます。この地道な土台作りこそが、減薬成功の鍵を握っています。

② 医師と一緒に減薬・断薬の計画を立てる

不眠の原因への対処と並行して、いよいよ具体的な減薬計画を立てるステップに入ります。これは、必ず医師と相談しながら、共同で作成します。患者と医師が同じ目標を共有し、信頼関係のもとで進めることが成功の秘訣です。

計画に含めるべき主な項目は以下の通りです。

- 最終的な目標の設定: 「完全に薬をやめる(断薬)」を目指すのか、あるいは「症状をコントロールできる最小限の量まで減らす」ことを目指すのかを明確にします。

- 減薬の方法: 後述する「漸減法」「隔日法」など、どの方法で減らしていくかを、薬の種類やあなたの状態に合わせて決定します。

- 減薬のペース: 「2週間ごとに4分の1ずつ減らす」など、具体的なペースを設定します。このペースは、あくまで初期設定であり、途中の経過を見ながら柔軟に変更していくことが前提です。焦らず、ゆっくりとしたペースを設定するのが基本です。

- 離脱症状への対処法: もし、つらい離脱症状が出た場合にどうするかをあらかじめ決めておきます。「症状が強ければ、いったん元の量に戻す」「減薬のペースを緩める」「症状を和らげる別の薬を一時的に使う」など、具体的な対応策を医師と話し合っておくことで、安心して減薬に臨めます。

- 診察のスケジュール: 減薬の進捗や体調の変化を定期的に確認するため、次の診察日を決めます。減薬の初期段階では、1〜2週間に1回など、少し頻繁に診察を受けるのが望ましいでしょう。

この計画書は、減薬という長い旅の「地図」のようなものです。地図があることで、道に迷ったり不安になったりしたときも、現在地を確認し、進むべき方向を見失わずに済みます。

③ 計画に沿って少しずつ薬を減らす

計画が固まったら、いよいよ実行に移します。このステップで最も大切な心構えは、「計画はあくまで目安であり、自分の体調を最優先する」ということです。

計画通りに薬を減らし始めたら、ステップ①で紹介した睡眠日誌の記録を継続しましょう。これにより、薬を減らしたことによる睡眠の変化や、離脱症状の有無などを客観的にモニタリングできます。わずかな体調の変化でも、記録しておくと、次の診察で医師に正確に伝えることができます。

減薬中は、体調や睡眠状態に波が出ることがよくあります。「昨日はよく眠れたのに、今日は全然眠れなかった」といった一進一退は当たり前だと考えましょう。一時的に眠れなかったからといって、「やはり薬がないとダメだ」とすぐに諦めてしまうのは早計です。多くの場合、数日経てば体は新しい状態に慣れていきます。

しかし、もし離脱症状が我慢できないほどつらい場合や、不眠が何日も続いて日常生活に支障が出るような場合は、決して無理をせず、計画に固執せずに、速やかに医師に連絡してください。医師の指示のもと、一時的に減薬を中断したり、ペースを緩めたりすることは、失敗ではなく、安全にゴールするための賢明な判断です。

この3つのステップは、一直線に進むとは限りません。時にはステップ③から②に戻って計画を練り直したり、ステップ①の生活習慣改善をさらに強化したりと、柔軟に行き来しながら進めていくことが、成功への着実な道筋となります。

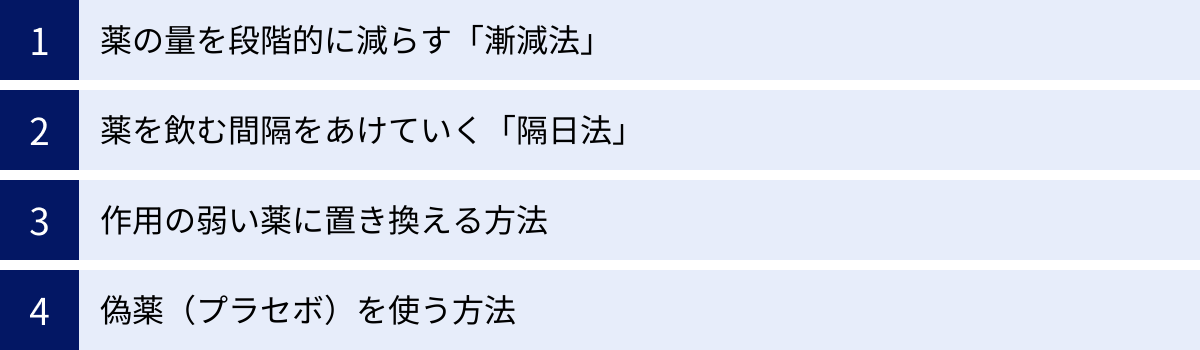

【医師と相談】睡眠薬の具体的な減らし方

睡眠薬の減らし方には、いくつかの基本的な方法があります。どの方法を選択するかは、服用している薬の種類(作用時間の長さや強さ)、服用期間、患者さん一人ひとりの心身の状態によって異なります。ここで紹介する方法は、必ず医師の専門的な判断と指導のもとで行われるべきものであり、自己判断で試すことは絶対に避けてください。

薬の量を段階的に減らす「漸減法」

漸減法(ぜんげんほう)は、睡眠薬の減薬において最も一般的で、基本となる方法です。これは、服用している薬の量を、時間をかけて少しずつ、段階的に減らしていくアプローチです。急激な変化を避けることで、体が薬の量の減少に緩やかに適応する時間を与え、離脱症状のリスクを最小限に抑えることを目的とします。

具体的な進め方の一例として、2週間から4週間ごとに、その時点での服用量の10%~25%程度を減らしていくというペースが、多くのガイドラインで推奨されています。例えば、1mgの薬を服用している場合、最初のステップとして0.75mgに減らし、その量で2〜4週間過ごして体が慣れたら、次のステップとして0.5mgに減らす、というように進めていきます。

最後の4分の1(この例では0.25mg)からゼロにする段階が、最も離脱症状が出やすいと言われているため、特に慎重に進める必要があります。場合によっては、この最後のステップだけで1ヶ月以上かけることもあります。

量を減らす具体的な方法としては、以下のようなものがあります。

- 錠剤を分割する: 錠剤に割線(分割するための線)が入っている場合、ピルカッターなどを使って半分や4分の1に割って服用します。

- より少ない用量の規格に変更する: 例えば、1mgの錠剤を服用している場合、0.5mgや0.25mgの錠剤を処方してもらい、それらを組み合わせて目標の用量にします。この方法が最も正確に用量を調整できます。

- 粉薬(散剤)にする: 錠剤を粉砕して粉薬にしてもらい、ごく微量の調整を行うこともあります。

漸減法の最大のメリットは、血中濃度(血液中の薬の濃度)の変動が少なく、体が変化に順応しやすいため、比較的安全に進められる点です。減薬の基本は「ゆっくり、少しずつ」であり、この漸減法はその原則に最も忠実な方法と言えるでしょう。

薬を飲む間隔をあけていく「隔日法」

隔日法は、薬の「量」ではなく、「飲む頻度」を減らしていく方法です。例えば、これまで毎日服用していたのを、2日に1回(隔日)、次に3日に1回、そして週に1〜2回…というように、服用する間隔を徐々に広げていきます。

この方法は、作用時間が比較的長いタイプの睡眠薬で用いられることがあります。作用時間が長い薬は、1回服用すると効果が24時間以上持続するため、1日服用しなくても血中濃度が急激にゼロにはならず、離脱症状が出にくいと考えられているためです。

隔日法のメリットは、薬を飲まない日を設けることで、「薬がなくても眠れる日がある」という成功体験を積みやすく、精神的依存からの脱却に繋がりやすい点です。また、最終的に断薬する前に、「お守り」として頓服(必要な時だけ飲む)に移行しやすいという側面もあります。

一方で、デメリットとしては、薬を飲まない日に「今夜は眠れるだろうか」という不安(予期不安)が強くなる可能性があります。また、作用時間の短い薬でこの方法を行うと、薬を飲まない日に血中濃度が急低下し、強い離脱症状が出てしまうリスクがあるため、適していません。どの薬にこの方法が適しているかは、専門家である医師の判断が不可欠です。

作用の弱い薬に置き換える方法

現在服用している薬が、依存性の高いベンゾジアゼピン系睡眠薬の中でも、特に作用が強く、作用時間が短いタイプ(超短時間作用型や短時間作用型)である場合、離脱症状が出やすいことが知られています。

このような場合に用いられるのが、まず作用時間が長く、より依存性の低い薬に置き換えてから、その薬を漸減法で減らしていくという方法です。

例えば、作用が短く強力な薬Aから、作用が長く穏やかな薬Bに切り替えます。作用時間の長い薬は、血中濃度が一日を通して安定しやすく、急激な濃度変化による離脱症状が起こりにくいため、減薬のプロセスがスムーズに進みやすくなります。薬Bの服用で状態が安定したら、前述の漸減法に沿って、薬Bの量を少しずつ減らしていきます。

この方法は、2段階のステップを踏むため時間はかかりますが、特に離脱症状への不安が強い方や、依存性の高い薬を長期間服用してきた方にとっては、より安全で苦痛の少ない減薬を実現するための有効な戦略となります。近年では、ベンゾジアゼピン系から、非ベンゾジアゼピン系、メラトニン受容体作動薬、オレキシン受容体拮抗薬といった、異なる作用機序を持ち、一般的に依存性が低いとされる新しいタイプの睡眠薬に置き換えてから減薬を進めるアプローチも増えています。

偽薬(プラセボ)を使う方法

これは、身体的依存よりも、「薬を飲まないと眠れない」という精神的依存が非常に強い場合に、医師の厳格な管理下で検討されることがある方法です。

具体的には、医師が薬局と連携し、見た目や味は本物の薬と全く同じですが、有効成分が含まれていない偽薬(プラセボ)を用意します。そして、例えば処方する10錠のうち1錠を偽薬に置き換え、患者さんには知らせずに渡します。患者さんはいつも通り薬を飲んでいるつもりですが、実際には偽薬を飲んでいる日がある、という状況を作ります。

その後、状態が安定していれば、徐々に偽薬の割合を増やしていきます(10錠のうち2錠、3錠…と)。最終的には全てが偽薬になっても、患者さんが「薬を飲んでいるから眠れる」という安心感によって睡眠が維持できれば、精神的依存を克服できたことになります。

この方法は、患者さんとの強い信頼関係がなければ成立せず、倫理的な配慮も必要となるため、実施されるケースは限られます。しかし、「思い込み」の力を利用して、心理的な壁を乗り越えるための一つの選択肢として存在します。

これらの方法は単独で用いられることもあれば、複数を組み合わせて行われることもあります。あなたにとって最適な方法は何か、必ず主治医と十分に話し合って決定するようにしてください。

睡眠薬の離脱症状とは?主な症状と期間

睡眠薬の減薬・断薬を考える上で、多くの人が最も恐れるのが「離脱症状」でしょう。離脱症状とは、長期間服用していた薬を減らしたりやめたりした際に、体がその変化に適応できずに生じる一連の心身の不快な症状のことです。しかし、離脱症状について正しく理解し、適切に対処すれば、過度に恐れる必要はありません。ここでは、どのような症状が、どのくらいの期間続くのかを解説します。

離脱症状でみられる身体的な症状

離脱症状として現れる身体的な不調は多岐にわたります。これらの症状は、薬によって抑制されていた神経系が、急に抑制から解放されることで過剰に興奮してしまうために起こると考えられています。代表的な身体症状には以下のようなものがあります。

| 症状の種類 | 具体的な症状例 |

|---|---|

| 自律神経系の症状 | 発汗、動悸、手の震え、血圧の変動、吐き気、下痢、食欲不振 |

| 神経・筋肉系の症状 | 頭痛、めまい、ふらつき、筋肉のけいれん・こわばり、耳鳴り |

| 知覚の異常 | 光や音、匂い、触覚などに対する過敏、皮膚のピリピリ感 |

これらの症状は、風邪や他の病気の症状と似ていることもあり、離脱症状だと気づかずに不安になってしまうこともあります。減薬中にこれまでになかった身体の不調を感じたら、自己判断せずに、まずは離脱症状の可能性を考えて医師に相談することが重要です。特に、頭痛やめまい、吐き気などは比較的よく見られる症状です。

離脱症状でみられる精神的な症状

身体的な症状と同時に、あるいはそれ以上に、精神的な症状がつらく感じられることも少なくありません。これも神経系の過興奮が関係しており、感情や気分のコントロールが難しくなることで生じます。

| 症状の種類 | 具体的な症状例 |

|---|---|

| 不眠関連の症状 | 反跳性不眠(リバウンド不眠):薬を飲む前より強い不眠が一時的に現れる。悪夢を見やすくなる。 |

| 気分の変動 | 強い不安感、焦燥感(じっとしていられない感じ)、イライラ、気分の落ち込み(抑うつ気分) |

| 認知機能の症状 | 集中力の低下、記憶力の低下、頭がぼんやりする感じ |

| 知覚・認識の変容 | 離人感(自分が自分ではないような感覚)、現実感の喪失(周りの世界が現実ではないように感じる) |

これらの精神症状の中で、特に注意が必要なのが「反跳性不眠(リバウンド不眠)」です。これは、薬をやめた直後に、以前よりもひどい不眠が一時的に現れる現象です。多くの人がこれを「不眠が再発・悪化した」と勘違いし、「やはり自分には薬が必要なんだ」と減薬を諦めてしまう原因となります。

しかし、反跳性不眠は、あくまで一時的な体のリバウンド反応であり、通常は数日から1〜2週間で徐々に落ち着いていきます。「これは離脱症状の一環で、しばらくすれば治まる」と知っておくだけでも、パニックにならずに冷静に対処しやすくなります。

離脱症状はいつまで続くのか

「このつらい症状は、一体いつまで続くのだろうか」というのは、減薬中の誰もが抱く切実な疑問です。離脱症状の出現時期や持続期間は、個人差が非常に大きいですが、一般的には服用していた薬の「作用時間」に大きく影響されます。

- 短時間作用型・超短時間作用型の薬:

- 特徴: 体内からの消失が速い。

- 離脱症状の出現: 薬をやめてから12〜24時間と、比較的早く現れる。

- 症状の強さ: 症状のピークは比較的急激で、強く感じられることがある。

- 持続期間: ピークを過ぎると比較的速やかに軽減し、全体としての持続期間は数日から2週間程度で落ち着くことが多い。

- 長時間作用型・中間作用型の薬:

- 特徴: 体内からの消失が緩やか。

- 離脱症状の出現: 薬をやめてから数日〜1週間後と、遅れて現れる。

- 症状の強さ: 症状のピークは比較的緩やか。

- 持続期間: 症状はダラダラと長く続く傾向があり、数週間から数ヶ月に及ぶこともある。

一般的に、離脱症状のピークは、減薬・断薬後、数日から2週間程度の間に来ることが多いと言われています。その後は、波がありながらも徐々に軽快していくのが典型的な経過です。ただし、これはあくまで一般的な目安であり、服用期間が長かった人や、もともと不安が強い人などでは、症状が長引くこともあります。

重要なのは、離脱症状は永遠に続くものではないということです。これは、体が薬のない状態に再適応していく過程で起こる一時的な嵐のようなものです。この事実を理解し、つらい時期を乗り越えれば、その先には薬に頼らない穏やかな生活が待っていると信じて、医師と協力しながら乗り越えていくことが大切です。

つらい離脱症状の乗り越え方

計画的に減薬を進めていても、離脱症状が全く出ないとは限りません。ある程度の不快な症状は覚悟しておく必要があります。しかし、そのつらさを最小限に抑え、うまく乗り切るための方法は存在します。重要なのは、一人で抱え込まず、適切な対処法を実践することです。

我慢せずに医師に相談する

離脱症状を乗り越える上で、これが最も重要かつ基本的な対処法です。「これくらいの不調は当たり前だ」「医師に言うと、根性がないと思われるかもしれない」などと考えて我慢してしまうのは、最も避けるべきことです。

つらい症状を我慢し続けると、心身のストレスが増大し、かえって症状が悪化したり、長引いたりする悪循環に陥ります。また、減薬そのものへの恐怖心が強まり、挑戦を諦めてしまう原因にもなりかねません。

離脱症状が現れたら、どんなに些細なことでも、正直に医師に伝えましょう。

- いつから、どのような症状が出ているか? (例: 3日前から頭痛とめまいがひどい)

- 症状の強さはどのくらいか? (例: 10段階で7くらいのつらさ)

- 日常生活にどのくらい支障が出ているか? (例: 仕事に集中できない、家事が手につかない)

このように具体的に伝えることで、医師は的確な判断を下すことができます。医師はあなたの状態に応じて、以下のような対策を講じてくれます。

- 減薬ペースの調整: 最も一般的な対処法です。症状が落ち着くまで、一時的に減薬のペースを緩めたり、一段階前の用量に戻したりします。これにより、体はゆっくりと変化に慣れることができます。

- 一時的な薬の再開・増量: 症状が非常に強い場合、いったん少量の薬を再開することもあります。これは後退ではなく、嵐をやり過ごすための一時的な避難と考えるべきです。

- 症状を緩和する別の薬の処方: 例えば、頭痛がひどい場合には鎮痛剤、吐き気が強い場合には吐き気止め、不安感が強い場合には抗不安作用のある別の薬(依存性の低いもの)を短期間だけ使うなど、対症療法でつらさを和らげます。

医師はあなたの減薬をサポートする最大の味方です。つらいときは遠慮なく頼り、二人三脚で乗り越えていきましょう。

生活習慣を整えて体調を安定させる

離脱症状のつらさは、その日の体調に大きく左右されます。体が疲れていたり、寝不足だったり、栄養が偏っていたりすると、同じ強さの離脱症状でもよりつらく感じてしまいます。逆に、心身のコンディションを良好に保つことは、離脱症状という「嵐」に対する抵抗力を高めることに繋がります。

特に以下の点を意識して、生活の土台を固めましょう。

- 規則正しい生活リズム: 減薬中は特に、毎日同じ時間に起きて、同じ時間に寝ることを心がけましょう。体内時計が整うと、自律神経のバランスが安定し、離脱症状の波を穏やかにする助けになります。

- 栄養バランスの取れた食事: 特定の食品に頼るのではなく、主食・主菜・副菜のそろったバランスの良い食事を1日3食きちんと摂ることが基本です。特に、神経伝達物質の材料となるタンパク質やビタミン、ミネラルを意識して摂取しましょう。

- 適度な運動: ウォーキングや軽いジョギング、ストレッチなど、心地よいと感じる程度の運動を日中に取り入れると、気分転換になるだけでなく、夜の自然な眠気を促す効果も期待できます。ただし、体調が悪い時に無理して行う必要はありません。

減薬中は、自分自身をいつも以上に労わり、心と体を大切に扱う期間だと考えましょう。健康的な生活習慣は、離脱症状を乗り越えるための強力な「守りの盾」となります。

ストレスを上手に発散する方法を見つける

離脱症状そのものがストレスになるだけでなく、減薬中は精神的に不安定になりやすく、普段なら気にならないようなことでもストレスに感じやすくなります。このストレスが自律神経を乱し、さらに離脱症状を悪化させるという悪循環を断ち切るために、自分に合ったストレス発散法を見つけておくことが非常に重要です。

以下にいくつかの例を挙げますが、大切なのは「〜すべき」と考えるのではなく、自分が「心地よい」「楽しい」と感じるものを見つけることです。

- リラクゼーション法:

- 腹式呼吸(深呼吸): 不安や動悸を感じたときに、いつでもどこでも行える最も手軽な方法です。ゆっくりと鼻から息を吸い、口から時間をかけて吐き出すことで、副交感神経が優位になり、心身がリラックスします。

- 漸進的筋弛緩法: 体の各パーツの筋肉に意図的に力を入れてから、一気に緩めることを繰り返す方法。心身の緊張をほぐすのに効果的です。

- 瞑想・マインドフルネス: 「今、ここ」の感覚に意識を集中させることで、不安や雑念から心を解放します。

- 趣味や好きなことに没頭する:

- 音楽を聴く、映画を観る、読書をする、絵を描く、楽器を演奏するなど、時間を忘れて集中できるものがあれば、つらい症状から意識をそらすことができます。

- 自然とのふれあい:

- 公園を散歩する、森林浴をする、景色の良い場所でぼーっとするなど、自然の中に身を置くことは、科学的にもストレス軽減効果が証明されています。

- 人との交流:

- 信頼できる家族や友人に、今のつらい気持ちを話してみましょう。誰かに聞いてもらうだけでも、気持ちが楽になることがあります。ただし、減薬に否定的な意見を言う人ではなく、あなたの挑戦を応援してくれる人を選ぶことが大切です。

自分だけの「コーピングリスト(ストレス対処法のリスト)」を作成しておき、つらくなった時にそれを試してみるのも良いでしょう。つらい症状と正面から戦うのではなく、上手に受け流す術を身につけることが、長い減薬期間を乗り切るための賢い戦略です。

薬に頼らず眠るための7つの生活習慣

睡眠薬の減薬・断薬を成功させ、その後の再発を防ぐためには、薬の代わりに自然な眠りを引き出すための「良い習慣」を身につけることが不可欠です。これは「睡眠衛生(Sleep Hygiene)」と呼ばれ、不眠治療の基本中の基本とされています。ここで紹介する7つの習慣を実践することで、自分自身の力で眠る能力を高めていきましょう。

① 決まった時間に寝起きし、朝日を浴びる

私たちの体には、約24時間周期で心身の状態をコントロールする「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。この体内時計が正常に働くことで、夜になると自然に眠くなり、朝になると目が覚めるというリズムが作られます。

この体内時計を整えるために最も重要なのが、「毎朝、同じ時刻に起きること」です。たとえ前の晩にあまり眠れなかったとしても、休日に寝だめをしたくても、できるだけ同じ時間に起きるようにしましょう。リズムを一定に保つことが、体内時計を安定させる鍵です。

そして、起きたらすぐにカーテンを開けて、朝日を浴びる習慣をつけましょう。太陽の光、特に午前中の強い光を浴びることで、ずれていた体内時計がリセットされます。また、光を浴びると、睡眠を促すホルモンである「メラトニン」の分泌が抑制され、その約14〜16時間後に再び分泌が始まるというスイッチが入ります。つまり、朝の光が、その日の夜の眠りの準備を始めているのです。

② 日中に適度な運動を取り入れる

日中の適度な運動は、睡眠の質を高める上で非常に効果的です。運動には主に2つの効果があります。

- 深部体温の変化: 運動をすると、体の中心部の温度である「深部体温」が上昇します。そして、運動を終えて数時間経つと、この深部体温は徐々に下がっていきます。人間は深部体温が低下する過程で眠気を感じるようにできているため、この温度変化が自然な入眠をサポートします。

- 適度な疲労感とストレス解消: 運動による心地よい疲労感は、体を休息モードに切り替えやすくします。また、体を動かすことは気分転換になり、ストレス解消にも繋がります。

運動の種類は、ウォーキング、軽いジョギング、水泳、サイクリングなどの有酸素運動がおすすめです。最も効果的な時間帯は、就寝の3〜4時間前の夕方と言われています。この時間帯に運動で深部体温を上げておくと、ちょうど寝る頃に体温が下がり、スムーズな入眠が期待できます。

ただし、就寝直前の激しい運動は、交感神経を興奮させてしまい、かえって寝つきを悪くするので避けましょう。

③ 就寝前はリラックスして過ごす

ベッドに入る前の1〜2時間は、心と体をリラックスさせるための「クールダウン」の時間と位置づけましょう。仕事や悩み事など、頭を使う活動や興奮するようなことは避け、ゆったりとした時間を過ごすことが大切です。

ぬるめのお湯にゆっくり浸かる

就寝前の入浴は、非常に効果的なリラックス法です。ここでも鍵となるのは「深部体温」です。38〜40℃程度のぬるめのお湯に15〜20分ほど浸かることで、一時的に深部体温が上昇します。そして、お風呂から上がって90分ほど経つと、体温が放熱されて急降下し、強い眠気が訪れます。そのため、就寝の90分〜2時間前に入浴を済ませるのが理想的です。熱すぎるお湯は交感神経を刺激してしまうため逆効果です。

自分に合ったリラックス法を見つける

入浴以外にも、自分に合ったリラックス法を見つけて、就寝前の習慣(入眠儀式)にすることをおすすめします。

- 静かな音楽を聴く: クラシックやヒーリングミュージックなど、歌詞のない穏やかな曲がおすすめです。

- 読書: 興奮するような内容や、仕事関連の本は避け、心穏やかになれる小説やエッセイなどを選びましょう。

- アロマテラピー: ラベンダーやカモミールなど、リラックス効果のある精油の香りを楽しむのも良い方法です。

- 軽いストレッチやヨガ: 筋肉の緊張をほぐし、心身をリラックスさせます。

④ 睡眠のための環境を整える

快適な睡眠のためには、寝室の環境を最適化することも重要です。寝室は「ぐっすり眠るための場所」と体に認識させましょう。

自分に合った寝具を選ぶ

枕の高さやマットレスの硬さは、睡眠の質に直結します。枕は、仰向けに寝た時に首の骨が自然なS字カーブを保てる高さのもの、マットレスは、体が沈み込みすぎず、かつ硬すぎないものが理想です。体に合わない寝具は、肩こりや腰痛の原因となり、眠りを妨げます。

寝室を暗く静かに保つ

睡眠ホルモンであるメラトニンは、光を浴びると分泌が抑制されてしまいます。そのため、寝室はできるだけ真っ暗にするのが理想です。遮光カーテンやアイマスクを活用しましょう。豆電球などのわずかな光でも、睡眠の質を低下させることがあります。また、騒音が気になる場合は、耳栓を使用するのも有効です。快適な温度(夏は25〜26℃、冬は22〜23℃)と湿度(50〜60%)を保つことも大切です。

⑤ バランスの良い食事を心がける

食事の内容も睡眠に影響を与えます。特に、セロトニンやメラトニンの材料となるアミノ酸「トリプトファン」を意識して摂ることが推奨されます。トリプトファンは、乳製品(牛乳、ヨーグルト、チーズ)、大豆製品(豆腐、納豆)、バナナ、ナッツ類などに多く含まれています。

ただし、特定の食品だけを大量に摂るのではなく、あくまで炭水化物、タンパク質、ビタミン、ミネラルをバランス良く含む食事を3食きちんと摂ることが基本です。特に朝食は、体内時計をリセットし、日中の活動のエネルギー源となるため、抜かずに食べましょう。

⑥ 寝る前のカフェイン・アルコール・喫煙は控える

就寝前に摂取すると睡眠を妨げる代表的なものが、カフェイン、アルコール、ニコチンです。

- カフェイン: コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには強い覚醒作用があります。効果は4〜5時間持続するため、敏感な人はそれ以上影響が残ることもあります。少なくとも就寝の4時間前からは摂取を避けましょう。

- アルコール: 「寝酒」は寝つきを良くするように感じられますが、これは間違いです。アルコールは睡眠の後半部分で分解されると、アセトアルデヒドという覚醒物質に変わり、睡眠を浅くし、中途覚醒(夜中に何度も目が覚める)の原因になります。

- ニコチン: タバコに含まれるニコチンにも覚醒作用があり、血圧や心拍数を上げて睡眠を妨げます。

⑦ 寝る直前のスマートフォンやパソコンの操作をやめる

スマートフォンやパソコン、タブレットなどの画面から発せられる「ブルーライト」は、太陽光に似た性質を持ち、メラトニンの分泌を強力に抑制します。これにより、脳が「まだ昼間だ」と錯覚し、体内時計が後ろにずれて寝つきが悪くなります。

また、SNSやニュースサイト、動画などを見ることは、脳を興奮・覚醒させてしまいます。少なくとも就寝の1〜2時間前には、これらのデジタルデバイスの使用を終えることを強く推奨します。

これらの7つの習慣は、一つひとつは些細なことかもしれませんが、組み合わせることで大きな効果を発揮します。薬に頼らずとも、自分自身の力で快適な睡眠を取り戻すための、最も安全で持続可能な方法なのです。

減薬を進める上での心構えと注意点

睡眠薬の減薬は、技術的な方法や生活習慣の改善だけでなく、取り組む上での「心構え(マインドセット)」も同じくらい重要です。焦りや不安は、減薬の大きな妨げとなります。ここでは、長い減薬プロセスを乗り切るための、心の持ち方について解説します。

焦らず自分のペースで進める

睡眠薬の減薬は、短距離走ではなく、長い時間をかけてゴールを目指すマラソンです。特に、長期間にわたって薬を服用してきた場合、体が薬のない状態に完全に慣れるまでには、数ヶ月から1年以上かかることも決して珍しくありません。

このプロセスにおいて、最も避けるべきなのが「焦り」です。「早くやめなければ」「他の人はもっと早くやめられているのに」といった気持ちは、自分自身に不必要なプレッシャーをかけ、ストレスを増大させます。他人と比べることに意味はありません。減薬のペースは、薬の種類、服用期間、そして何よりもその人の体質や性格によって、千差万別だからです。

「3歩進んで2歩下がる」くらいの気持ちで、どっしりと構えることが大切です。計画通りに進まなくても、自分を責める必要は全くありません。むしろ、体調に合わせてペースを調整できることこそが、自己判断の断薬ではなく、医師と共に行う計画的な減薬の最大の利点です。

例えば、減薬を開始して2週間後に、強い離脱症状が出たとします。その場合、焦って無理に進めようとするのではなく、医師に相談して一時的に元の量に戻す、あるいは減薬のステップを半分に戻すといった対応を取るのが賢明です。これは失敗や後退ではなく、安全にゴールするための「戦略的撤退」あるいは「ペース調整」です。

減薬の主役は、あなた自身の心と体です。計画はあくまでそのサポート役。自分の体の声に真摯に耳を傾け、「自分だけの最適なペース」を見つけながら、一歩一歩着実に進んでいきましょう。そのゆったりとした心構えこそが、成功への一番の近道となります。

一時的に眠れなくても気にしすぎない

減薬中、特に薬の量を減らした直後には、一時的に寝つきが悪くなったり、夜中に目が覚めてしまったりすることがあります。これは、体が新しい薬の量に適応しようとしている過程で起こる、ごく自然な反応です。

ここで最も陥りやすい罠が、「眠れないこと」に対して過剰な不安や恐怖を抱いてしまうことです。「今夜も眠れなかったらどうしよう」「眠らなければ明日の仕事に響く」と考えれば考えるほど、脳は緊張・興奮状態(過覚醒)になり、ますます眠りから遠ざかってしまいます。これは「精神生理性不眠」と呼ばれる状態で、不眠を維持させてしまう最大の原因の一つです。

「一晩くらい眠れなくても、命に別状はない」「横になっているだけでも、体は休まっている」と、良い意味で開き直ることが重要です。眠れない夜は、無理に寝ようとせず、一度ベッドから出てみるのも一つの手です。リビングで穏やかな音楽を聴いたり、温かいノンカフェインの飲み物を飲んだり、退屈な本を読んだりして、リラックスして過ごしましょう。そして、再び眠気を感じたらベッドに戻ります。

この「眠れないことへのこだわり」を捨てる練習は、減薬中だけでなく、将来的に不眠が再発しそうになったときにも役立つ、非常に重要なスキルです。睡眠は、追いかければ追いかけるほど逃げていく、という性質を持っています。「眠れたらラッキー」くらいの気楽な気持ちでベッドに入ることが、逆説的ですが、結果として良い眠りに繋がるのです。

減薬中は、睡眠の質や時間に多少の波があるのが当たり前です。眠れた日を喜び、眠れなかった日も「そういう日もある」と受け流す。そのしなやかな心構えが、あなたをゴールへと導いてくれるでしょう。

どうしても減薬がうまくいかない場合の選択肢

医師の指導のもとで計画的に減薬を進め、生活習慣の改善にも取り組んでいるにもかかわらず、離脱症状が強すぎたり、不眠が改善しなかったりして、どうしても減薬がうまくいかないケースもあります。そのような場合でも、諦める必要はありません。睡眠薬以外にも、不眠を根本から治療するための専門的なアプローチが存在します。

不眠症の認知行動療法(CBT-I)

不眠症の認知行動療法(Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia; CBT-I)は、現在の不眠治療において、薬物療法と並ぶ第一選択肢として強く推奨されている心理療法です。海外の多くのガイドラインでは、薬物療法よりも先に推奨されることもあります。その効果は科学的に証明されており、薬物療法と同等か、場合によってはそれ以上の効果があり、さらにその効果が治療終了後も持続しやすいという大きなメリットがあります。

CBT-Iは、不眠を維持・悪化させている「考え方の癖(認知)」と「行動習慣」に焦点を当て、それらを修正していくことで、自分自身の力で眠る能力を取り戻すことを目指します。主に以下の要素から構成されています。

- 睡眠衛生教育: これまで述べてきた、睡眠に関する正しい知識と良い生活習慣を学ぶことです。

- 刺激制御法: 「ベッド・寝室=眠れない場所」という誤った条件付けを解消するための治療法です。「眠気を感じてからベッドに入る」「ベッドの中で眠る以外の活動(スマホ、考え事など)をしない」「眠れなければ一度ベッドから出る」といったルールを徹底し、「ベッド・寝室=眠る場所」という本来の条件付けを再構築します。

- 睡眠時間制限法(睡眠スケジュール法): ベッドの上にいる時間(床上時間)を、実際に眠れている平均睡眠時間に意図的に制限する方法です。例えば、8時間ベッドにいても5時間しか眠れていない場合、床上時間を5時間に短縮します。これにより、睡眠が分断されるのを防ぎ、睡眠の効率(ベッドにいる時間のうち、実際に眠っている時間の割合)を高めます。睡眠効率が改善するにつれて、徐々に床上時間を延ばしていきます。

- 認知療法: 「8時間寝ないと健康に悪い」「夜中に目が覚めるのは異常だ」といった、睡眠に関する非合理的な思い込みや、眠れないことへの破局的な考え方( catastrophizing)を見つけ出し、それらをより現実的で柔軟な考え方に変えていくアプローチです。

- リラクゼーション法: 腹式呼吸、漸進的筋弛緩法、マインドフルネス瞑想などを用いて、心身の緊張を和らげる方法を学びます。

CBT-Iは、専門のトレーニングを受けた医師や臨床心理士のもとで、通常は4〜8回のセッション(1回30〜60分)を通じて行われます。近年では、対面だけでなく、オンラインやアプリを通じたプログラムも開発されています。睡眠薬の減薬と並行してCBT-Iに取り組むことで、相乗効果が期待でき、よりスムーズな断薬につながるケースが多く報告されています。

TMS治療

TMS治療(経頭蓋磁気刺激法:Transcranial Magnetic Stimulation)は、比較的新しい治療法で、磁気を用いて脳の特定領域の神経活動を調整するものです。日本では、主に薬物療法で十分な効果が得られない、うつ病の治療法として保険適用が認められています。

この治療は、ヘルメットのような装置を頭部に装着し、脳の特定部位(うつ病の場合は主に左背外側前頭前野)に磁気パルスを照射します。これにより、脳の血流が増加し、低下していた神経活動が活性化されることで、うつ症状の改善が期待されます。

不眠症状が、うつ病や不安障害といった精神疾患に起因している場合、TMS治療によって根本にある疾患の症状が改善することで、不眠も同時に解消されることがあります。特に、薬物療法の副作用が強い、あるいは効果が不十分な場合の代替・補助的な治療選択肢として注目されています。

ただし、TMS治療はまだ新しい治療法であり、実施している医療機関は限られています。また、うつ病以外での適用は自由診療となる場合がほとんどです。減薬がうまくいかない全てのケースに適応となるわけではありませんが、主治医と相談の上、このような新しい治療選択肢も存在することを知っておくことは有益でしょう。

睡眠薬の悩みについて相談できる専門窓口

睡眠薬に関する悩みや減薬への不安は、非常にデリケートな問題であり、一人で抱え込んでしまいがちです。しかし、専門家や公的な機関に相談することで、道が開けることも少なくありません。かかりつけの医師以外にも、頼れる窓口は存在します。

まず、第一の相談相手は、言うまでもなく現在あなたに睡眠薬を処方している主治医(精神科医・心療内科医など)です。減薬を希望する意志を伝え、この記事で得た知識をもとに、具体的な計画について話し合ってみましょう。もし、現在の主治医とのコミュニケーションがうまくいかない、あるいは減薬に非協力的だと感じる場合は、セカンドオピニオンとして別の専門医の意見を聞くことも一つの選択肢です。

それに加えて、以下のような公的な相談窓口も利用できます。

- 保健所・精神保健福祉センター

- 全国の都道府県や指定都市に設置されている公的な相談機関です。精神保健福祉士や保健師、医師などの専門職が在籍しており、こころの健康に関する様々な相談に無料で応じています。

- 薬に関する悩みや依存の問題について、本人だけでなく、家族からの相談も受け付けています。地域の医療機関や支援機関に関する情報提供も行っており、どこに相談すればよいか分からない場合の最初の窓口として非常に有用です。お住まいの地域の保健所や精神保健福祉センターに問い合わせてみてください。

- 各種NPO法人や患者会(自助グループ)

- 薬物の問題を専門に扱うNPO法人や、同じように睡眠薬の減薬・断薬に取り組む人々が集まる患者会(自助グループ)も存在します。

- 同じ経験を持つ仲間と悩みを共有し、支え合うことは、孤独になりがちな減薬プロセスにおいて、大きな精神的な支えとなります。体験談を聞いたり、情報交換をしたりすることで、新たな視点や乗り越えるためのヒントが得られることもあります。

- オンラインカウンセリングサービス

- 近年、オンラインで臨床心理士や公認心理師によるカウンセリングを受けられるサービスが増えています。地理的な制約なく、自宅から気軽に専門家と話すことができるのが利点です。不眠症の認知行動療法(CBT-I)をオンラインで提供しているサービスもあります。

睡眠薬をやめるという道のりは、決して平坦ではないかもしれません。しかし、あなたは一人ではありません。適切な知識を身につけ、信頼できる専門家や支援者と繋がり、そして何よりも自分自身のペースを大切にすることで、必ずゴールにたどり着くことができます。この記事が、その長い旅路の一助となれば幸いです。