現代社会は、仕事や人間関係、情報過多など、さまざまな要因によってストレスを感じやすい環境にあると言えます。ストレスが蓄積すると、心身に不調をきたし、睡眠の質の低下や気分の落ち込み、さらには生活習慣病のリスクを高めることにもつながりかねません。

このような現代人の悩みに寄り添う成分として、近年注目を集めているのが「GABA(ギャバ)」です。チョコレートやサプリメントなどでその名前を目にする機会が増えましたが、具体的にどのような成分で、私たちの体にどのような良い影響をもたらすのか、詳しく知っている方はまだ少ないかもしれません。

GABAは、私たちの体内、特に脳に存在するアミノ酸の一種で、心身のリラックスに深く関わっています。この記事では、GABAが持つ驚くべき効果の数々を、科学的な知見に基づいて徹底的に解説します。ストレスや睡眠の悩みはもちろん、血圧や記憶力、美容に至るまで、GABAがどのように作用するのかを理解することで、あなたの健康管理に役立つ新たな視点が見つかるはずです。

本記事を通じて、GABAの正しい知識を身につけ、日々の生活に効果的に取り入れる方法を学んでいきましょう。

目次

GABA(ギャバ)とは

GABAという言葉は広く知られるようになりましたが、その正体は一体何なのでしょうか。ここでは、GABAの基本的な性質と、私たちの体内で果たす重要な役割について、二つの側面から詳しく解説します。GABAがなぜ「リラックス成分」と呼ばれるのか、その科学的な背景を理解することが、その効果を最大限に活用するための第一歩となります。

脳の興奮を落ち着かせるアミノ酸の一種

GABAは、英語の「Gamma-Aminobutyric Acid」の頭文字をとった略称で、日本語では「γ(ガンマ)-アミノ酪酸」と呼ばれます。その名の通り、アミノ酸の一種ですが、タンパク質を構成する20種類のアミノ酸とは異なり、主に生体内で特定の機能を持つ「遊離アミノ酸」として存在しています。

GABAの最も重要な役割は、脳や脊髄などの中枢神経系において、抑制性の神経伝達物質として働くことです。私たちの脳内では、アクセルの役割を果たす「興奮性」の神経伝達物質(グルタミン酸など)と、ブレーキの役割を果たす「抑制性」の神経伝達物質が絶妙なバランスを保つことで、正常な精神活動が維持されています。

ストレスや緊張、不安を感じると、脳内では興奮性の神経伝達物質が過剰に分泌され、神経細胞が過度に興奮した状態になります。これが、イライラや焦り、気分の高ぶりといった状態を引き起こす原因です。

ここで登場するのがGABAです。GABAは、神経細胞にある「GABA受容体」に結合することで、神経細胞の興奮を鎮め、過剰な情報伝達をブロックします。いわば、GABAは脳の「ブレーキ役」であり、アクセルを踏みすぎてオーバーヒートしそうになっている脳の活動をクールダウンさせ、穏やかな状態へと導いてくれるのです。

この作用により、精神的な緊張が和らぎ、リラックスした状態がもたらされます。例えば、難しい課題に取り組んでいる時や、人前で話す時など、脳がフル回転している状態から、ほっと一息つくような安らぎの感覚をイメージすると分かりやすいでしょう。

GABAは、脳内のグルタミン酸という興奮性アミノ酸から、ビタミンB6を補酵素とするグルタミン酸脱炭酸酵素(GAD)の働きによって合成されます。つまり、私たちの体内で自然に作られている成分なのです。しかし、強いストレスや不規則な生活、加齢などによって、このGABAの合成能力が低下したり、消費量が増えたりすると、興奮と抑制のバランスが崩れ、さまざまな心身の不調につながる可能性があります。

このように、GABAは単なる栄養素ではなく、脳の正常な機能を維持し、私たちの精神的な安定を保つために不可欠な神経伝達物質であると言えます。

自律神経のバランスを整える働き

GABAのもう一つの重要な働きは、自律神経のバランスを整えることです。自律神経は、私たちの意思とは関係なく、呼吸、心拍、血圧、体温、消化などの生命維持活動を24時間体制でコントロールしている神経系です。

自律神経は、以下の二つの神経から成り立っています。

- 交感神経: 主に日中や活動時、興奮・緊張・ストレス状態の時に優位になる神経。「アクセル」の役割を果たし、心拍数を上げ、血管を収縮させて血圧を上昇させ、体を活動モードに切り替えます。

- 副交感神経: 主に夜間やリラックス時、睡眠中に優位になる神経。「ブレーキ」の役割を果たし、心拍数を落ち着かせ、血管を拡張させ、心身を休息・回復モードに切り替えます。

現代人は、仕事のプレッシャーや長時間労働、人間関係の悩みなど、さまざまなストレスに晒されています。このような慢性的なストレス状態が続くと、交感神経が常に優位な状態になりがちです。交感神経の過剰な働きは、高血圧、動悸、不眠、消化不良、免疫力の低下など、さまざまな不調を引き起こす原因となります。

GABAは、この乱れがちな自律神経のバランスを整えるのに役立ちます。具体的には、GABAは延髄(えんずい)にある自律神経の中枢に作用し、交感神経の働きを抑制し、相対的に副交感神経の働きを優位にすることが研究で示されています。

副交感神経が優位になると、心拍数は穏やかになり、血管が拡張して手足の先まで血流が良くなります。筋肉の緊張がほぐれ、心身ともにリラックスした状態、つまり「休息モード」へと切り替わります。

この効果は、ストレスマーカーとされる唾液中の「クロモグラニンA」という物質の濃度を測定する実験などでも確認されています。GABAを摂取したグループでは、摂取していないグループに比べて、ストレス負荷後のクロモグラニンAの増加が有意に抑制されたという報告があります。これは、GABAがストレス応答を和らげ、心身をリラックスさせることを客観的に示すデータです。

つまり、GABAは脳の興奮を直接鎮めるだけでなく、自律神経のバランスを整えるというアプローチからも、私たちをリラックス状態へと導いてくれるのです。脳への直接的な作用と、自律神経を介した間接的な作用、この二つの相乗効果によって、GABAは強力なリラックス効果を発揮すると言えるでしょう。

GABA(ギャバ)に期待できる7つの効果

GABAが脳の興奮を鎮め、自律神経のバランスを整える働きを持つことはご理解いただけたかと思います。では、その働きは具体的にどのような効果として私たちの心身に現れるのでしょうか。ここでは、科学的な研究によって報告されているGABAの代表的な7つの効果について、詳しく見ていきましょう。

| 効果 | 概要 |

|---|---|

| ストレス緩和 | 一時的な精神的ストレスや疲労感を和らげる。 |

| 睡眠の質向上 | 寝つきを良くし、深い眠りを促すことで、すっきりとした目覚めをサポートする。 |

| 血圧低下 | 高めの血圧を下げる機能が報告されている。 |

| 活気・活力の維持 | ストレスによる一時的な気分の落ち込みを和らげ、前向きな気持ちを保つのに役立つ。 |

| 中性脂肪上昇抑制 | 食後の血中中性脂肪の上昇を穏やかにする。 |

| 認知機能サポート | 加齢に伴い低下する記憶力や判断力といった認知機能の一部を維持する。 |

| 肌の弾力維持 | 健やかな肌に欠かせない弾力を保ち、肌の健康を守る。 |

① ストレスを和らげる

GABAに期待できる最も代表的な効果が、ストレスの緩和です。前述の通り、GABAは脳の興奮を鎮める「ブレーキ役」として機能し、ストレスによって過剰になった神経活動を落ち着かせます。

具体的には、消費者庁に届け出られている機能性表示食品の情報を見ると、「事務作業に伴う一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能」が報告されています。これは、デスクワークや勉強など、集中力と精神的な持久力が求められる作業によって生じるストレスに対して、GABAが有効であることを示唆しています。

(参照:消費者庁 機能性表示食品届出情報データベース)

例えば、大事なプレゼンテーションや試験の前、あるいは複雑なタスクに取り組んでいる時、私たちは心理的なプレッシャーを感じます。この時、脳内では交感神経が活発化し、心拍数が上がったり、手に汗をかいたりといった身体的な反応も現れます。GABAは、このような一時的な精神的ストレスがかかった状況において、リラックス状態の指標である「α波」という脳波を増加させ、逆にストレス状態の指標である「β波」を減少させることが研究で確認されています。

また、ストレスを感じると唾液中に分泌される「クロモグラニンA」や「コルチゾール」といったストレスホルモンの濃度の上昇を、GABAの摂取が抑制することも報告されています。これは、GABAが心理的な感覚だけでなく、生理学的なレベルでもストレス応答をブロックしていることの証拠です。

このように、GABAは仕事や勉強などで感じる日常的なストレスを手軽にケアし、穏やかな精神状態を保つための心強い味方となってくれるでしょう。

② 睡眠の質を高める

「なかなか寝付けない」「夜中に何度も目が覚める」「ぐっすり眠ったはずなのに疲れが取れない」といった睡眠に関する悩みは、多くの現代人が抱える問題です。GABAは、このような睡眠の質を高める効果でも注目されています。

GABAの睡眠への好影響は、主に二つのメカニズムによってもたらされます。

一つ目は、入眠をスムーズにする作用です。寝る前に仕事のことや心配事を考えてしまい、頭が冴えて眠れないという経験は誰にでもあるでしょう。これは、脳の交感神経が優位になり、興奮状態が続いているためです。GABAは、この脳の興奮を鎮静化し、心身をリラックスさせる副交感神経を優位に切り替えることで、自然な眠りへと誘います。体温を適切に下げる働きも報告されており、これもスムーズな入眠を助ける一因と考えられています。

二つ目は、眠りの深さを改善する作用です。睡眠には、浅い眠りの「レム睡眠」と、深い眠りの「ノンレム睡眠」があります。心身の疲労回復や成長ホルモンの分泌に特に重要なのが、ノンレム睡眠の中でも最も深い段階(徐波睡眠)です。研究によると、GABAを就寝前に摂取することで、この深いノンレム睡眠の時間が長くなることが示されています。

機能性表示食品としても、「眠りの深さ、すっきりとした目覚めといった睡眠の質の向上に役立つ機能」や、「睡眠の質(眠りの深さ)を高め、起床時の眠気や疲労感を和らげる機能」などが報告されています。つまり、GABAは単に眠りにつきやすくするだけでなく、睡眠全体の質を底上げし、翌朝の爽快な目覚めまでサポートしてくれる可能性があるのです。

(参照:消費者庁 機能性表示食品届出情報データベース)

睡眠不足は、日中のパフォーマンス低下はもちろん、長期的には生活習慣病や精神疾患のリスクも高めます。GABAを上手に活用することは、健やかな毎日を送るための重要な睡眠習慣の一つと言えるかもしれません。

③ 高めの血圧を下げる

高血圧は「サイレントキラー」とも呼ばれ、自覚症状がないまま進行し、心筋梗塞や脳卒中といった深刻な疾患のリスクを高める要因です。GABAには、高めの血圧を穏やかに下げる効果があることが、多くの臨床試験で確認されています。

この作用の主なメカニズムは、GABAの自律神経への働きかけにあります。ストレスや塩分の過剰摂取などによって交感神経が緊張すると、血管の末端から「ノルアドレナリン」という物質が放出されます。このノルアドレナリンが血管を収縮させることで、血圧が上昇します。

GABAは、交感神経の末端に作用し、このノルアドレナリンの放出を抑制する働きがあります。その結果、血管の収縮が緩み、血流がスムーズになることで血圧が低下するのです。

この効果は、血圧が正常な人にはほとんど影響を与えず、主に血圧が高めの人(正常高値血圧者およびI度高血圧者)に対して穏やかに作用することが特徴です。そのため、機能性表示食品として「血圧が高めの方の血圧を下げる機能」が数多く届けられています。届け出情報を見ると、1日あたり12.3mgや20mgといった比較的少ない量のGABAを継続的に摂取することで、収縮期血圧(上の血圧)および拡張期血圧(下の血圧)の両方が有意に低下したというデータが示されています。

(参照:消費者庁 機能性表示食品届出情報データベース)

ただし、GABAはあくまで健康食品であり、医薬品ではありません。すでに高血圧の治療で降圧薬を服用している方が自己判断でGABAを併用すると、血圧が下がりすぎる危険性があります。血圧の薬を服用中の方は、GABAを含むサプリメントなどを利用する前に、必ず医師や薬剤師に相談することが不可欠です。

④ 活気や活力の低下を抑える

ストレスや疲労が溜まると、「やる気が出ない」「気分が落ち込む」といった活気や活力の低下を感じることがあります。GABAは、このような一時的な気分の落ち込みを和らげ、前向きな気持ちをサポートする効果も期待されています。

この効果は、GABAのストレス緩和作用と密接に関連しています。継続的なストレスは、脳の機能を低下させ、意欲や気力を司る神経伝達物質のバランスを乱すことがあります。GABAが精神的なストレスや疲労感を和らげることで、結果として心理的な健康状態が改善し、活力が維持されると考えられます。

気分状態を評価する心理検査(POMS:気分プロフィール検査など)を用いた研究では、GABAを摂取したグループで、「活気・活力」のスコアが維持・改善され、「抑うつ・落ち込み」や「疲労感」のスコアが低下する傾向が見られました。

機能性表示食品としても、「仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和するとともに、活気・活力感の低下を軽減する機能」が報告されています。

(参照:消費者庁 機能性表示食品届出情報データベース)

何か新しいことに挑戦したいけれど一歩が踏み出せない時や、日々の業務で消耗してしまった時など、GABAは心のエネルギーをチャージし、ポジティブな気持ちを取り戻す手助けをしてくれるかもしれません。

⑤ 中性脂肪の上昇を抑える

健康診断で気になる数値の一つに「中性脂肪」があります。特に、揚げ物や脂っこい食事を摂った後に、血中の中性脂肪値は一時的に上昇します。この食後高脂血症が慢性的に続くと、動脈硬化のリスクを高めることが知られています。近年の研究で、GABAに食後の血中中性脂肪の上昇を穏やかにする働きがある可能性が示されています。

このメカニズムはまだ完全に解明されていませんが、GABAが脂質の代謝に関わる自律神経系に働きかけることで、肝臓での中性脂肪の合成を抑制したり、小腸からの脂肪の吸収を穏やかにしたりするのではないかと考えられています。

ある研究では、高脂肪食と一緒にGABAを摂取したグループは、摂取しなかったグループに比べて、食後の血中中性脂肪の上昇が有意に抑制されたことが報告されています。この結果を受け、機能性表示食品の中には、「血中の中性脂肪が気になる方に適した食品」として、食後の血中中性脂肪の上昇を抑制する機能が表示されているものも存在します。

もちろん、中性脂肪対策の基本は、バランスの取れた食事や適度な運動といった生活習慣の改善です。しかし、外食が続いた時や、つい脂っこいものを食べ過ぎてしまった時など、GABAを食事と一緒に摂ることで、健康リスクを管理する一つの選択肢となり得るでしょう。

⑥ 記憶力や判断力をサポートする

「人の名前が思い出せない」「うっかりミスが増えた」など、年齢とともに記憶力や判断力の低下を感じることは少なくありません。GABAには、このような加齢によって低下する認知機能の一部を維持・サポートする効果も期待されています。

脳の機能は、神経細胞の健康状態や、脳内の血流に大きく影響されます。GABAは、脳の興奮を抑えて神経細胞を保護する作用や、脳の血流を改善する作用があると考えられており、これらの働きが認知機能の維持に繋がる可能性があります。

中高年を対象とした臨床試験では、GABAを継続的に摂取したグループで、図形を記憶する能力や、物事を順序立てて考える計画力・判断力といった認知機能の一部が、摂取していないグループに比べて維持・改善される結果が報告されています。

これに基づき、機能性表示食品として「加齢によって低下する認知機能の一部である、記憶力(見たものを覚え、思い出す力)や、空間認識能力(物の位置、形、向きなどを正確に把握する力)を維持するのを助ける機能」や、「論理的思考力や企画力など、仕事や勉強で必要とされる高次脳機能の一部である判断力をサポートする機能」などが届けられています。

(参照:消費者庁 機能性表示食品届出情報データベース)

GABAは、単にリラックスするためだけの成分ではなく、知的パフォーマンスを維持し、生涯にわたってクリアな思考を保つためのサポート役としても、その可能性に注目が集まっています。

⑦ 肌の弾力を維持する

ストレスや睡眠不足が肌に悪い影響を与えることは、多くの人が経験的に知っています。GABAは、直接肌に作用するわけではありませんが、心身の健康を介して肌のコンディションを良好に保つ、間接的な美容効果も期待できます。

特に注目されるのが、GABAの睡眠改善効果と肌の関係です。肌のターンオーバー(新陳代謝)や、コラーゲン、エラスチンといった弾力線維の生成を促す「成長ホルモン」は、主に深い眠りの間に最も多く分泌されます。GABAが深いノンレム睡眠の時間を増やすことで、成長ホルモンの分泌を促進し、肌の修復と再生をサポートすると考えられます。

また、慢性的なストレスは、肌のバリア機能を低下させ、乾燥や肌荒れを引き起こす原因となります。GABAのストレス緩和効果によって、ストレスによる肌への悪影響を軽減することも期待できるでしょう。

機能性表示食品としても、「肌の弾力を維持し、肌の健康を守るのを助ける機能」が報告されています。これは、GABAを摂取することで、肌の弾力性の指標が改善したという臨床試験の結果に基づいています。

(参照:消費者庁 機能性表示食品届出情報データベース)

GABAの摂取は、内側から体を整えるインナーケアの一環として、健やかな肌を維持するための新しいアプローチとなり得るかもしれません。心と体の健康が、結果として肌の美しさにもつながるという好循環を生み出す手助けをしてくれるでしょう。

GABA(ギャバ)の1日の摂取目安量

GABAの効果を実感するためには、どのくらいの量を摂取すれば良いのでしょうか。GABAの1日の摂取目安量は、期待する効果(目的)によって異なります。ここでは、科学的根拠に基づいた目的別の摂取目安量と、摂取する上での考え方について解説します。

GABAは医薬品ではないため、国が定める「1日摂取許容量」のような明確な基準はありません。しかし、機能性表示食品制度では、製品に表示する機能性の科学的根拠となった臨床試験で用いられた「有効量」が、一つの目安となります。

以下は、消費者庁の機能性表示食品届出情報データベースを参考に、目的別の1日あたりの摂取目安量をまとめたものです。

| 目的(期待できる効果) | 1日あたりの摂取目安量(例) | 備考 |

|---|---|---|

| 一時的な精神的ストレスや疲労感の緩和 | 28mg~100mg | 事務作業や勉強などによるストレスを対象とした研究で有効性が確認されている量。 |

| 睡眠の質の向上(眠りの深さ、すっきりした目覚め) | 100mg | 就寝前に摂取することで、深いノンレム睡眠の増加などが報告されている量。 |

| 高めの血圧の低下 | 12.3mg~20mg以上 | 比較的少量でも、継続的な摂取で血圧が高めの方に対する効果が示されている。 |

| 活気・活力感の低下の軽減 | 28mg~100mg | ストレス緩和作用と関連して、同程度の量で効果が報告されている。 |

| 加齢に伴う認知機能(記憶力など)の維持 | 100mg | 中高年を対象とした認知機能に関する研究で用いられた量。 |

| 肌の弾力の維持 | 100mg | 肌の健康維持を目的とした研究で有効性が示された量。 |

(参照:消費者庁 機能性表示食品届出情報データベース)

この表からわかるように、期待する効果によって推奨されるGABAの量には幅があります。例えば、高めの血圧対策であれば1日20mg前後でも機能性が報告されていますが、睡眠の質の向上や認知機能の維持を目指す場合は、100mg程度の摂取が目安となることが多いです。

なぜ目的によってこれほど量が違うのでしょうか。これは、GABAが作用する体の部位やメカニズムが、目的によって少しずつ異なるためです。また、それぞれの機能性について、科学的なエビデンス(証拠)が得られた量が基準となっているため、このような差が生まれます。

サプリメントや機能性表示食品を利用する際は、まず自分がどの悩みを解決したいのか(目的)を明確にすることが重要です。そして、その目的に合った機能性が表示されており、かつ適切な量のGABAが含まれている製品を選ぶようにしましょう。製品パッケージに記載されている「1日摂取目安量」を必ず確認し、それを守って摂取することが、安全かつ効果的にGABAを活用する上での基本となります。

よくある質問として、「食事だけでこの量を摂取することは可能か?」という点が挙げられます。後述するように、GABAはトマトや発芽玄米などの食品にも含まれていますが、例えば睡眠の質向上の目安である100mgを食事だけで毎日安定して摂取するのは、かなり意識しないと難しいのが実情です。そのため、特定の目的を持ってGABAを摂取したい場合は、含有量が明確で手軽に摂取できるサプリメントや機能性表示食品の活用が現実的な選択肢となるでしょう。

重要なのは、GABAは多く摂れば摂るほど効果が高まるというものではないということです。自分の目的に合った量を、継続的に摂取することが、効果を実感するための鍵となります。

GABA(ギャバ)が不足するとどうなる?

私たちの体内で自然に作られているGABAですが、もし不足してしまったら、どのような影響が現れるのでしょうか。GABA不足は、直接的に特定の病気を引き起こすわけではありません。しかし、脳の興奮と抑制のバランスが崩れることで、心身にさまざまな不調が現れやすくなります。

一言で言うと、GABAが不足している状態は、脳の「ブレーキ」が効きにくくなっている状態です。アクセル役の興奮性神経伝達物質が優位になり、常に神経が高ぶった状態が続くため、以下のようなサインが現れることがあります。

- 精神的な不調

- イライラしやすくなる、怒りっぽくなる: 小さなことでカッとなったり、感情のコントロールが難しくなったりします。神経の過剰な興奮を抑えきれないためです。

- 不安感や焦燥感が強まる: 理由のない不安に駆られたり、常に何かに追われているような焦りを感じたりします。

- 集中力が続かない、注意散漫になる: 脳内の情報処理が過多になり、一つの物事に集中することが困難になります。

- 気分の落ち込み、憂うつ感: 精神的なエネルギーが消耗し、何事にもやる気が起きなくなったり、気分が沈みがちになったりします。

- 身体的な不調

- 寝つきが悪い、眠りが浅い(不眠): 脳がリラックスモードに切り替わらず、ベッドに入っても頭が冴えて眠れません。夜中に何度も目が覚める「中途覚醒」も起こりやすくなります。

- 肩こり、頭痛、腰痛: 精神的な緊張が続くと、無意識のうちに筋肉がこわばります。特に首や肩周りの筋肉の緊張は、緊張型頭痛の原因にもなります。

- 動悸や息切れ: 交感神経が優位な状態が続くことで、心拍数が上がりやすくなります。

- 疲れが取れない、慢性的な疲労感: 質の良い睡眠が取れず、心身が十分に休息・回復できないため、朝から疲労感を感じます。

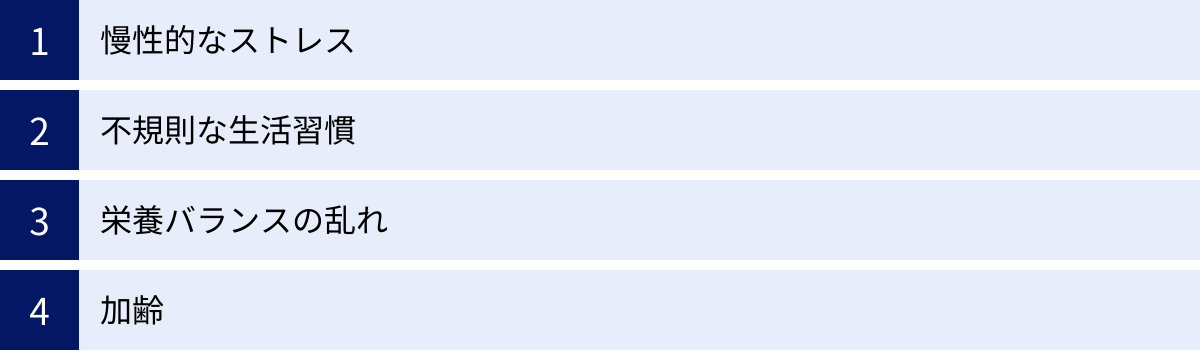

では、なぜGABAは不足してしまうのでしょうか。その主な原因として、以下の要因が考えられます。

- 慢性的なストレス: GABA不足の最大の原因です。強いストレスにさらされると、体はそれに対抗しようとしてGABAを大量に消費します。消費が生産を上回る状態が続くと、GABAは枯渇してしまいます。

- 不規則な生活習慣: 睡眠不足、昼夜逆転の生活、運動不足などは自律神経のバランスを乱し、GABAの正常な働きを妨げます。

- 栄養バランスの乱れ: GABAは体内でグルタミン酸から合成されますが、この過程にはビタミンB6が不可欠です。また、神経の安定に関わるマグネシウムや亜鉛などのミネラルも重要です。これらの栄養素が不足すると、GABAの生産効率が低下します。偏った食事や過度なダイエットは、GABA不足を招く一因となります。

- 加齢: 年齢を重ねると、体内でGABAを合成する酵素の働きが低下する傾向があります。そのため、若い頃と同じような生活をしていても、GABAが不足しやすくなる可能性があります。

もし、あなたが上記の不調のいくつかに心当たりがあるなら、それは単なる「疲れ」や「性格の問題」ではなく、GABA不足が背景にある可能性も考えられます。自身の生活習慣を振り返り、ストレスケアや食生活の見直しとともに、GABAを意識的に補うことを検討してみるのも良いでしょう。GABA不足のサインに気づき、早期に対処することが、心身の健康を維持するために非常に重要です。

GABA(ギャバ)を多く含む食べ物

GABAはサプリメントだけでなく、日常的に口にするさまざまな食品にも含まれています。日々の食事から意識的にGABAを摂取することは、心身のコンディションを整える上で非常に有効です。ここでは、GABAを豊富に含む代表的な食品をカテゴリー別に紹介します。

野菜類

野菜はGABAの優れた供給源の一つです。特に含有量が多いことで知られているのが以下の野菜です。

| 野菜名 | 特徴・ポイント |

|---|---|

| トマト | GABAが豊富な野菜の代表格。特に熟した大きなトマトよりも、ミニトマトの方が単位重量あたりの含有量が多い傾向があります。サラダやスープ、ソースなど、さまざまな料理に活用しやすいのも魅力です。 |

| じゃがいも | ビタミンCやカリウムも豊富なじゃがいもは、GABAの供給源としても優秀です。煮物やポテトサラダ、味噌汁の具など、和洋中問わず使えます。 |

| なす | なすの皮の紫色の色素は、抗酸化作用のあるポリフェノール「ナスニン」です。GABAと合わせて、健康維持に役立つ成分を摂取できます。 |

| かぼちゃ | 甘みが強く、β-カロテンも豊富なかぼちゃ。煮物やサラダ、スープ、デザートなど、幅広い調理法で楽しめます。 |

| ケール | 青汁の原料として知られるケールも、実はGABAを含んでいます。スムージーやサラダ、炒め物などに加えるのがおすすめです。 |

これらの野菜を毎日の食卓にバランス良く取り入れることで、食事からのGABA摂取量を増やすことができます。

果物類

一部の果物にもGABAは含まれています。野菜ほど含有量は多くありませんが、デザートや間食として手軽に摂取できるのが利点です。

- メロン: 特に種子の周りのワタの部分にGABAが多く含まれていると言われています。

- ぶどう: 皮ごと食べられる品種であれば、皮に含まれるポリフェノールも一緒に摂取できます。

果物はビタミンや食物繊維も豊富なので、健康的なおやつとしておすすめです。

穀物類

穀物類の中で、GABAの含有量において特筆すべきなのが「発芽玄米」です。

玄米は、もともとGABAの材料となるグルタミン酸を豊富に含んでいます。この玄米をわずかに発芽させると、GABAを合成する酵素(グルタミン酸脱炭酸酵素)が活性化し、玄米内部のGABA量が劇的に増加します。その量は、白米の約10倍、玄米の約3倍にもなると言われています。

発芽玄米は、白米に比べて食物繊維、ビタミン、ミネラルも豊富で、栄養価が非常に高い主食です。また、発芽の過程でぬか層が柔らかくなるため、玄米特有の硬さやパサパサ感が少なく、白米と同じように炊飯器で手軽に炊ける点も魅力です。

主食を白米から発芽玄米に切り替えることは、毎日の食事で無理なく効率的にGABAを摂取するための最も効果的な方法の一つと言えるでしょう。

その他(漬物など)

意外なところでは、日本の伝統的な発酵食品にもGABAが含まれているものがあります。

- 漬物(キムチ、ぬか漬けなど): 発酵の過程で、乳酸菌などの微生物がGABAを生成することが知られています。植物由来の乳酸菌は腸内環境を整える働きもあるため、腸活とGABA摂取を同時に行える一石二鳥の食品です。

- チョコレート(カカオ): チョコレートの原料であるカカオ豆にもGABAが含まれています。特にカカオの含有量が多い高カカオチョコレートを選ぶと、より多くのGABAと、抗酸化作用のあるカカオポリフェノールを摂取できます。

これらの食品を日々の食事にプラスすることで、GABAの摂取源を多様化できます。重要なのは、特定の食品に偏るのではなく、さまざまな食品を組み合わせてバランス良く食べることです。GABAを含む食品を意識的に取り入れ、豊かな食生活を送りながら、心身の健康を育んでいきましょう。

効果的なGABA(ギャバ)の摂取方法

GABAを食事やサプリメントで摂取する際、その効果を最大限に引き出すためには、いくつかのポイントがあります。ただやみくもに摂るのではなく、「いつ」「どのように」「何を」摂るかを意識することで、より良い結果が期待できます。

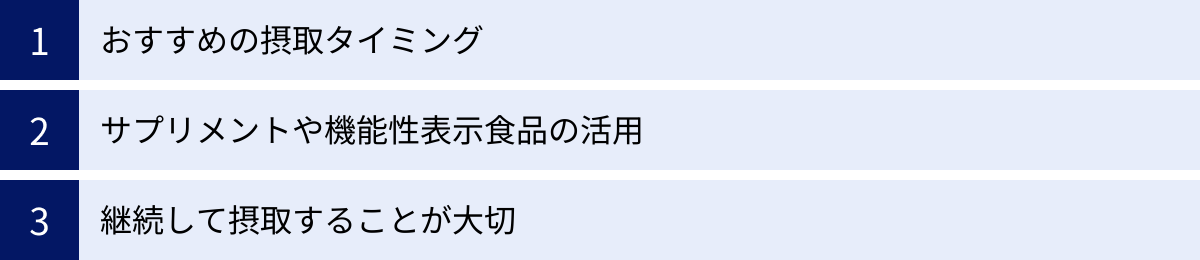

おすすめの摂取タイミング

GABAを摂取する最適なタイミングは、その目的によって異なります。自分のライフスタイルや悩みに合わせて、摂取する時間帯を工夫してみましょう。

- ストレス緩和・集中力アップが目的の場合

日中の活動前や、ストレスを感じやすい時間帯がおすすめです。例えば、重要な会議やプレゼンテーションの1時間前、あるいは集中してデスクワークに取り組む前などに摂取すると、精神的なプレッシャーや疲労感を和らげ、パフォーマンスを維持するのに役立ちます。また、午後の休憩時間などにリフレッシュ目的で摂取するのも良いでしょう。 - 睡眠の質向上が目的の場合

就寝の30分~1時間前が最も効果的なタイミングとされています。GABAが体内に吸収され、脳に作用してリラックス状態へと導くには、ある程度の時間が必要です。ベッドに入る少し前に摂取することで、スムーズな入眠と深い眠りをサポートします。毎日の就寝前の習慣として取り入れることで、脳と体に「これから眠る時間だ」という合図を送る効果も期待できます。 - 高めの血圧対策が目的の場合

血圧対策で重要なのは、毎日継続して摂取し、体内のGABA濃度を安定させることです。そのため、毎日決まった時間に摂取するのがおすすめです。例えば、朝食後など、忘れにくいタイミングで習慣化すると良いでしょう。血圧は朝方に高くなる傾向があるため、朝の摂取は理にかなっているとも言えます。

このように、自分の目的と生活リズムに合わせて摂取タイミングを最適化することが、GABAの効果を実感するための重要な鍵となります。

サプリメントや機能性表示食品の活用

前述の通り、トマトや発芽玄米などの食品からGABAを摂取することは可能ですが、特に睡眠の質改善などを目的とする場合、食品だけで毎日100mgといった量を安定して確保するのは簡単ではありません。調理の手間やコスト、カロリーなどを考えると、現実的ではない場合もあるでしょう。

そこで有効なのが、サプリメントや機能性表示食品の活用です。これらの製品には、以下のようなメリットがあります。

- 手軽さ: 錠剤やカプセル、ドリンクなど、水があればいつでもどこでも手軽に摂取できます。

- 含有量の明確さ: 1粒あたりや1日あたりのGABA含有量が明確に記載されているため、自分の目的に合わせて必要な量を正確に摂取できます。

- 目的別の選択肢: 「睡眠の質向上」「ストレス緩和」「血圧低下」など、特定の機能性が表示された製品が多数販売されており、自分の悩みに直結した商品を選べます。

- コストパフォーマンス: 長期的に見ると、食品で同量のGABAを摂るよりもコストを抑えられる場合があります。

サプリメントや機能性表示食品を選ぶ際は、「なぜGABAを摂りたいのか」という目的を明確にし、その機能性が表示されているか、目的の目安量を含んでいるかを確認しましょう。また、品質管理の指標であるGMP(Good Manufacturing Practice)認定工場で製造されているかなども、製品の安全性を判断する上での一つの基準になります。

継続して摂取することが大切

GABAは、医薬品のように一度摂取すればすぐに劇的な効果が現れるものではありません。体内のGABAバランスを整え、心身の状態を根本から改善していくためには、ある程度の期間、継続して摂取することが不可欠です。

体質や生活習慣によって個人差はありますが、効果を実感するまでには、最低でも2週間~1ヶ月、できれば3ヶ月程度は続けることが推奨されます。特に、血圧や肌の状態といった身体的な変化は、精神的な変化よりも時間がかかる傾向があります。

途中でやめてしまっては、せっかくの効果も得られません。継続するためには、以下のような工夫が役立ちます。

- 習慣化する: 「朝食後」「歯磨きの後」「寝る前」など、毎日の決まった行動とセットにして、飲み忘れを防ぎます。

- 目に見える場所に置く: サプリメントのボトルを食卓や洗面所、ベッドサイドなど、必ず目に入る場所に置くのも効果的です。

- リマインダーを活用する: スマートフォンのアラームやリマインダーアプリを使って、摂取時間を通知するように設定します。

焦らず、じっくりと自分の体と向き合う気持ちで、GABAのある生活を続けてみましょう。日々の小さな積み重ねが、将来の健やかな心身へとつながっていきます。

GABA(ギャバ)と相性の良い栄養素

GABAの効果をさらに高めるためには、単体で摂取するだけでなく、相乗効果が期待できる他の栄養素と一緒に摂るのがおすすめです。ここでは、GABAと特に相性が良く、一緒に摂取することでより高いパフォーマンスが期待できる栄養素を紹介します。

| 栄養素 | 期待できる相乗効果 | 多く含む食品の例 |

|---|---|---|

| ビタミンB6 | GABAの体内合成をサポートする | マグロ、カツオ、サケ、鶏ささみ、レバー、バナナ、パプリカ |

| テアニン | リラックス効果を増強する | 緑茶(特に玉露、かぶせ茶、抹茶) |

| トリプトファン | 睡眠の質を総合的に高める | 牛乳、チーズ、ヨーグルト、大豆製品、ナッツ類、バナナ |

| グリシン | スムーズな入眠を強力にサポートする | エビ、ホタテ、イカ、カニなどの魚介類、ゼラチン |

| マグネシウム | 神経の安定と筋肉の弛緩を助ける | アーモンド、カシューナッツ、大豆製品、ほうれん草、ひじき、玄米 |

- ビタミンB6

ビタミンB6は、GABAの働きを語る上で欠かせないパートナーです。前述の通り、GABAは体内で興奮性アミノ酸であるグルタミン酸から作られますが、この化学反応を触媒する酵素の働きを助ける「補酵素」としてビタミンB6が必須となります。もしビタミンB6が不足すると、いくら材料があってもGABAを効率的に生産できません。GABAを外部から補うだけでなく、体内で自らGABAを作り出す能力を高めるためにも、ビタミンB6は非常に重要です。マグロやカツオなどの魚類、鶏肉などに豊富に含まれています。 - テアニン

テアニンは、緑茶に含まれる特有のアミノ酸で、GABAと同様にリラックス効果があることで知られています。テアニンは脳のα波を増加させ、心身を落ち着かせる働きがあります。GABAが脳の興奮を直接抑える「ブレーキ」だとすれば、テアニンは心を穏やかにする「癒し」の成分と言えるでしょう。この二つを組み合わせることで、リラックス効果の相乗効果が期待できます。特に、ストレスを感じやすい方や、心を落ち着けたい方におすすめの組み合わせです。 - トリプトファン

トリプトファンは、体内で合成できない必須アミノ酸の一つで、精神を安定させる神経伝達物質「セロトニン」や、睡眠を促すホルモン「メラトニン」の材料となります。GABAが脳の興奮を鎮めて眠りの準備を整えるのに対し、トリプトファンから作られるメラトニンは、体に自然な眠気を引き起こし、睡眠のリズムを整えます。GABAとトリプトファンを一緒に摂ることで、「リラックスして眠りに入る準備」と「自然な眠気の誘発」という二つの側面から睡眠にアプローチでき、より質の高い睡眠が期待できます。 - グリシン

グリシンもアミノ酸の一種で、睡眠との関連で注目されています。グリシンには、体の中心部の温度(深部体温)を下げる働きがあります。人は、深部体温が下がることでスムーズに眠りに入ることができるため、グリシンは特に「寝つきの悪さ」に悩む方に有効です。GABAのリラックス作用とグリシンの深部体温低下作用が組み合わさることで、より素早く、深い眠りへと導いてくれるでしょう。 - マグネシウム

マグネシウムは、体内の300種類以上の酵素の働きを助ける必須ミネラルです。神経伝達物質の調整にも関わっており、神経の興奮を抑え、筋肉の緊張をほぐす働きがあります。GABAと同様に神経の安定に寄与するため、一緒に摂ることでリラックス効果や精神安定効果が高まります。ストレスが多い人や、食生活が乱れがちな人は不足しやすい栄養素なので、意識的に摂取したい成分です。

これらの栄養素は、サプリメントで一緒に配合されていることも多いですが、日々の食事からバランス良く摂ることが基本です。例えば、夕食に「鮭の塩焼き(ビタミンB6)とほうれん草のおひたし(マグネシウム)、豆腐の味噌汁(トリプトファン)」といったメニューを取り入れ、食後に緑茶(テアニン)を飲むなど、少し意識するだけで、GABAと相性の良い栄養素を効率的に摂取できます。

GABA(ギャバ)の摂取に関する注意点・副作用

GABAは食品に含まれる安全性の高い成分ですが、サプリメントなどで摂取する際には、いくつか知っておくべき注意点があります。安全にGABAを活用するために、副作用の可能性や薬との飲み合わせについて正しく理解しておきましょう。

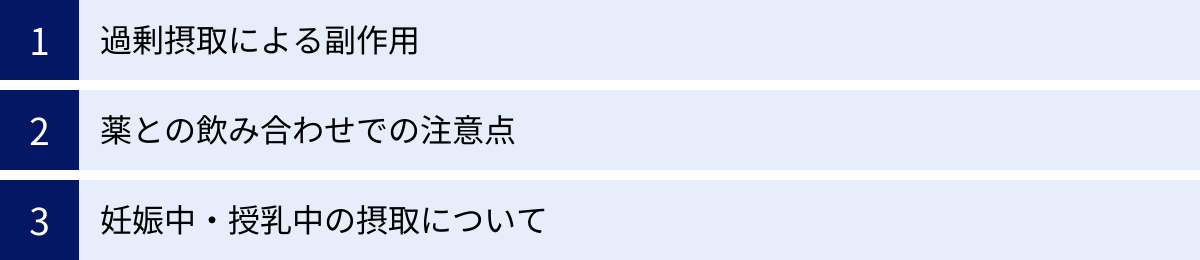

過剰摂取による副作用はある?

通常の食品からGABAを摂取する分には、過剰摂取による副作用を心配する必要はほとんどありません。GABAを豊富に含むトマトや発芽玄米をたくさん食べたからといって、健康に害が及ぶことはまずないでしょう。

一方で、サプリメントや機能性表示食品を利用して、極端に大量のGABAを一度に摂取した場合、まれに軽微な副作用が報告されることがあります。具体的には、以下のような症状が挙げられます。

- 眠気、だるさ、倦怠感

- ほてり、動悸、息切れ

- 胃腸の不快感(吐き気、下痢など)

これらの症状は、GABAの神経抑制作用や血圧降下作用が過剰に現れた結果と考えられます。ただし、これらは一時的なものであり、重篤な健康被害につながるという報告はほとんどありません。

最も重要なことは、サプリメントなどの製品に記載されている「1日の摂取目安量」を必ず守ることです。メーカーは、安全性と有効性が確認された量を基準に目安量を設定しています。「多く摂ればもっと効くだろう」と自己判断で過剰に摂取することは絶対に避けてください。万が一、目安量を守っていても体調に異変を感じた場合は、すぐに摂取を中止し、必要であれば医師に相談しましょう。

薬との飲み合わせで注意すべきこと

特定の医薬品を服用している方がGABAを摂取する場合、薬の効果に影響を与え、予期せぬ副作用を引き起こす可能性があるため、特に注意が必要です。該当する薬を服用中の方は、GABAのサプリメントなどを利用する前に、必ず主治医または薬剤師に相談してください。

特に注意が必要なのは、以下の薬です。

- 降圧薬(血圧を下げる薬)

アムロジピン、オルメサルタン、アジルサルタンなど、高血圧の治療で降圧薬を服用している方は最も注意が必要です。GABAには血圧を穏やかに下げる作用があるため、降圧薬と併用すると、相乗効果によって血圧が下がりすぎてしまう恐れがあります。低血圧は、めまいやふらつき、立ちくらみ、失神などを引き起こす可能性があり、非常に危険です。 - 中枢神経に作用する薬

GABAは脳の興奮を抑える中枢神経抑制作用を持っています。そのため、同様の作用を持つ以下の薬と併用すると、作用が増強され、過度な眠気、注意力低下、ふらつき、呼吸抑制などを引き起こす可能性があります。- 睡眠薬、睡眠導入剤(ゾルピデム、エスゾピクロンなど)

- 抗不安薬、精神安定剤(アルプラゾラム、ロラゼパムなど)

- 抗てんかん薬(バルプロ酸、フェノバルビタールなど)

- 一部の抗うつ薬

薬との相互作用は、個人の体質や薬の種類・用量によっても異なります。「自分は大丈夫だろう」と安易に判断せず、専門家の意見を仰ぐことが、安全を確保する上で不可欠です。

妊娠中・授乳中の摂取は可能?

妊娠中や授乳中は、お母さんと赤ちゃんの両方にとって非常にデリケートな時期です。ホルモンバランスが大きく変化し、体も普段とは違う状態にあります。

このような時期のGABA摂取についてですが、妊娠中・授乳中の安全性に関する十分な科学的データは、現時点では確立されていません。

トマトやじゃがいもといった通常の食品に含まれるGABAを、バランスの取れた食事の一環として摂取することについては、特に問題はないと考えられています。

しかし、サプリメントや機能性表示食品のように、特定の成分を高濃度で積極的に摂取することについては、安全性が確認されていないため、基本的には避けることが推奨されます。予期せぬ影響が母体や胎児、乳児に及ぶ可能性を完全に否定できないからです。

もし、妊娠中や授乳中にストレスや不眠などの悩みがあり、GABAの利用を検討したい場合は、自己判断で摂取を開始するのではなく、必ずかかりつけの産婦人科医や助産師に相談し、その指示に従うようにしてください。安全を最優先に考え、慎重な判断を心がけましょう。

GABA(ギャバ)はこんな人におすすめ

これまで解説してきたGABAのさまざまな効果や特徴を踏まえて、どのような方にGABAの摂取が特におすすめできるのかをまとめてみました。以下のチェックリストで、ご自身の悩みや生活習慣と照らし合わせてみてください。

□ 日常的にストレスを感じることが多い方

仕事のプレッシャー、人間関係、育児など、現代生活におけるストレスは避けられません。GABAは脳の興奮を鎮め、ストレス応答を和らげることで、穏やかな気持ちを保つ手助けをします。

□ 大事な会議や試験など、緊張する場面を控えている方

一時的な精神的ストレスを緩和する機能が報告されており、大事な場面でのパフォーマンスをサポートします。

□ 寝つきが悪い、夜中に目が覚めるなど、睡眠に悩みがある方

脳をリラックスモードに切り替え、スムーズな入眠をサポート。眠りが浅いと感じる方にもおすすめです。

□ 寝ても疲れが取れないと感じる方

GABAは深いノンレム睡眠の時間を増やすことで、睡眠の質そのものを向上させます。質の良い睡眠は、心身の疲労回復に不可欠です。

□ 健康診断で血圧が高めだと指摘された方

継続的な摂取により、高めの血圧を穏やかに下げる機能が報告されています。生活習慣の見直しとともに、GABAを取り入れるのも一つの選択肢です。(※治療中の方は医師に相談)

□ 最近、やる気や活力が湧かないと感じる方

ストレスによる一時的な気分の落ち込みや活力の低下を和らげ、前向きでいきいきとした毎日をサポートします。

□ 油っこい食事を摂ることが多く、中性脂肪が気になる方

食後の血中中性脂肪の上昇を穏やかにする機能が報告されており、食生活の乱れが気になる方の健康管理に役立ちます。

□ 年齢とともに記憶力や判断力の低下が気になり始めた方

加齢によって低下する認知機能の一部(記憶力、判断力など)を維持するのを助ける機能が期待できます。

□ ストレスによる肌荒れや、肌のハリ不足が気になる方

睡眠の質を改善し、ストレスを緩和することで、間接的に肌の健康をサポート。内側からのインナーケアとして有効です。

もし、これらの項目に一つでも当てはまるものがあれば、あなたの抱える悩みの解決にGABAが役立つ可能性があります。食事の見直しから始めるもよし、目的に合ったサプリメントを活用するもよし。ぜひ、GABAを意識した生活を試してみてはいかがでしょうか。

まとめ

本記事では、現代人の健康課題に寄り添う成分「GABA(ギャバ)」について、その正体から期待できる効果、効果的な摂取方法、注意点までを網羅的に解説しました。

最後に、重要なポイントを改めて振り返ります。

- GABAの正体: GABA(γ-アミノ酪酸)は、主に脳内で働くアミノ酸の一種です。興奮した神経を鎮める「抑制性の神経伝達物質」として機能し、脳の「ブレーキ役」を担っています。また、交感神経の働きを抑え、副交感神経を優位にすることで自律神経のバランスを整える重要な役割も持っています。

- 期待できる7つの効果: GABAには、①ストレス緩和、②睡眠の質向上、③高めの血圧低下、④活気・活力の維持、⑤中性脂肪上昇抑制、⑥認知機能サポート、⑦肌の弾力維持といった、心と体の両面にわたる多角的な効果が科学的に報告されています。

- 効果的な摂取方法: 自分の目的に合った量とタイミングで摂取することが重要です。特に睡眠改善が目的なら「就寝30分~1時間前」がおすすめです。トマトや発芽玄米、発酵食品などの食品から摂ることもできますが、特定の目的のためには含有量が明確なサプリメントや機能性表示食品の活用が効率的です。そして何より、毎日継続することが効果を実感するための鍵となります。

- 摂取上の注意点: 基本的に安全な成分ですが、サプリメントなどでの過剰摂取は避け、製品の目安量を守りましょう。特に、降圧薬や中枢神経に作用する薬を服用中の方は、必ず医師・薬剤師に相談してください。

ストレス、不眠、生活習慣の乱れといった悩みは、もはや特別なものではなく、誰もが直面しうる課題です。GABAは、こうした現代ならではの健康課題に対して、科学的根拠に基づいた有効なアプローチを提供してくれます。

GABAを正しく理解し、日々の生活に賢く取り入れることは、心身のバランスを整え、より健やかで穏やかな毎日を送るための強力なサポートとなるでしょう。この記事が、あなたの健康的なライフスタイル実現の一助となれば幸いです。