不眠症は、現代社会において多くの人々が抱える深刻な悩みの一つです。寝つきが悪い、夜中に何度も目が覚める、朝早く目が覚めてしまうなど、その症状は多岐にわたります。質の高い睡眠がとれない状態が続くと、日中の集中力や活力の低下、気分の落ち込み、さらには生活習慣病のリスク増大にもつながりかねません。

このような不眠の症状を改善するために、医療機関では睡眠導入剤が処方されることがあります。その中でも、フルニトラゼパム(先発医薬品名:サイレース)は、強力な催眠作用を持つことで知られる治療薬です。

この記事では、フルニトラゼパム(サイレース)について、その効果や特徴、作用の仕組みから、注意すべき副作用、依存性の問題、そして正しい服用方法に至るまで、網羅的かつ分かりやすく解説します。この薬は、医師の指導のもとで正しく使用すれば、つらい不眠の症状を和らげる大きな助けとなりますが、その一方でリスクも伴います。

本記事を通じて、フルニトラゼパム(サイレース)に関する正しい知識を深め、ご自身の治療やご家族のサポートに役立てていただければ幸いです。薬に関する不安や疑問を解消し、安心して治療に取り組むための一助となることを目指します。

目次

フルニトラゼパム(サイレース)とは

まずはじめに、フルニトラゼパム(サイレース)がどのような薬なのか、その基本的な概要から見ていきましょう。薬の名前や種類、そしてどのような症状に対して処方されるのかを理解することは、治療を進める上での第一歩となります。

フルニトラゼパムの概要

フルニトラゼパムは、「ベンゾジアゼピン系」に分類される睡眠導入剤です。ベンゾジアゼピン系の薬は、脳の活動を穏やかにする作用を持ち、睡眠導入効果のほかに、抗不安作用や筋弛緩作用、抗けいれん作用なども併せ持っています。

この薬は、中枢神経系に作用して心身をリラックスさせ、自然な眠りを誘発することを目的として使用されます。特に、その催眠作用はベンゾジアゼピン系の中でも非常に強力であると評価されており、他の睡眠薬では十分な効果が得られなかった重度の不眠症などにも用いられることがあります。

法律上の位置づけとして、フルニトラゼパムは「向精神薬」に指定されています。向精神薬とは、中枢神経系に作用し、精神活動に何らかの影響を与える薬物の総称です。そのため、その取り扱いには厳格な管理が求められ、医師の処方箋がなければ入手することはできません。また、乱用や不正利用を防ぐ目的から、一部の国では規制が強化されており、海外への持ち出し・持ち込みが制限される場合があるため注意が必要です。

この薬が持つ強力な作用は、つらい不眠症状を抱える患者さんにとっては大きな助けとなりますが、同時に副作用や依存性のリスクも伴います。そのため、フルニトラゼパムは、その特性を十分に理解した医師の慎重な判断のもとで処方されるべき薬と言えます。

先発医薬品「サイレース」とジェネリック医薬品の関係

医療機関で薬を処方される際、「先発医薬品」と「ジェネリック医薬品(後発医薬品)」という言葉を耳にすることがあります。フルニトラゼパムにおいても、この二つの選択肢が存在します。

- 先発医薬品(先発品):「サイレース」

新薬として最初に開発・承認され、発売された薬のことを指します。開発には莫大な費用と長い年月がかかるため、その開発企業は一定期間、特許によって独占的に製造・販売する権利を持ちます。フルニトラゼパムの先発医薬品は、中外製薬株式会社が製造販売する「サイレース錠」です。 - ジェネリック医薬品(後発品):「フルニトラゼパム錠」

先発医薬品の特許期間が満了した後に、他の製薬会社が製造・販売する医薬品です。有効成分、用法・用量、品質、効果、安全性は先発医薬品と同等であることが、国の厳しい審査によって保証されています。開発コストが抑えられるため、薬の価格(薬価)が先発医薬品に比べて安価であるという大きなメリットがあります。ジェネリック医薬品の名称は、有効成分の一般名である「フルニトラゼパム」に、製薬会社名や剤形などを付けた「フルニトラゼパム錠『〇〇』」といった形になります。

どちらの薬を選択するかは、患者さんの意向や医師の判断によって決まります。効果や安全性に違いはないため、経済的な負担を軽減したい場合には、ジェネリック医薬品が有力な選択肢となります。ただし、添加物が異なる場合があるため、過去に薬でアレルギーを起こしたことがある方は、事前に医師や薬剤師に相談することが重要です。

フルニトラゼパムが処方される主な症状

フルニトラゼパムは、その強力な催眠作用から、主に「不眠症」の治療に用いられます。不眠症と一言で言っても、そのタイプは様々です。

- 入眠障害:ベッドに入ってもなかなか寝付けないタイプ。

- 中途覚醒:夜中に何度も目が覚めてしまい、その後なかなか眠れないタイプ。

- 早朝覚醒:起きようとする時間よりもずっと早く目が覚めてしまい、二度寝ができないタイプ。

- 熟眠障害:睡眠時間は足りているはずなのに、ぐっすり眠れた感じがしないタイプ。

フルニトラゼパムは、特に寝つきを良くする作用が非常に強いため、入眠障害に対して高い効果を発揮します。また、作用の持続時間が「中間型」に分類されるため、ある程度の時間効果が続くことで、夜中に目が覚めてしまう中途覚醒の改善も期待できます。

不眠症以外にも、以下のような目的で使用されることがあります。

- 統合失調症や躁うつ病(双極性障害)に伴う不眠:精神疾患によって引き起こされる激しい不眠や興奮状態を鎮める目的で処方されることがあります。

- 麻酔前投薬:手術の前に患者さんの不安や緊張を和らげ、スムーズに麻酔に導入する目的で使用されます。この場合、注射剤が用いられることもあります。

このように、フルニトラゼパムは単なる「眠れない」という悩みだけでなく、その背景にある様々な医学的状態を考慮して処方される専門的な医薬品です。どのような症状であれ、自己判断で使用するのではなく、必ず医師の診断と処方に基づいて服用することが絶対的な原則です。

フルニトラゼパム(サイレース)の効果と特徴

フルニトラゼパム(サイレース)がどのような薬か、基本的な概要を理解したところで、次にその具体的な効果と特徴について詳しく掘り下げていきましょう。この薬がなぜ「強力」と言われるのか、その作用の仕組みや、他の睡眠薬との位置づけを理解することは、薬との正しい付き合い方を知る上で非常に重要です。

寝つきを良くする強力な催眠作用

フルニトラゼパムの最大の特徴は、数ある睡眠導入剤の中でもトップクラスに位置づけられる、その強力な催眠作用です。服用すると、脳の興奮が速やかに鎮まり、心身がリラックスした状態になります。これにより、ベッドに入っても目が冴えてしまって考え事が頭を巡り、なかなか眠りにつけないといった「入眠障害」に悩む人に対して、非常に高い効果を発揮します。

この「強力さ」は、単に眠気を誘うだけでなく、深く安定した睡眠状態へと導く力も指します。そのため、他の比較的マイルドな作用の睡眠薬では効果が不十分であったり、症状が重度であったりする場合に、医師が選択肢として検討することがあります。

具体的には、以下のような状態の改善が期待できます。

- 強い不安や緊張で寝付けない

- 日中の出来事が頭から離れず、興奮して眠れない

- 何度も寝返りを打つばかりで、一向に眠気が訪れない

この強力な作用は、不眠に苦しむ患者にとっては大きな福音となり得ますが、その反面、作用が強すぎることによる副作用のリスクも考慮する必要があります。例えば、翌朝まで効果が持ち越してしまったり、ふらつきが生じたりすることがあります。したがって、この薬の処方にあたっては、医師が患者の症状の重さ、年齢、体質などを総合的に判断し、最適な用量を慎重に決定することが不可欠です。

効果が現れるまでの時間と持続時間

薬を服用する上で、「いつ効き始めて、どのくらい効果が続くのか」を知ることは非常に大切です。フルニトラゼパムの効果発現時間と持続時間は、その特徴をよく表しています。

- 効果が現れるまでの時間

フルニトラゼパムは、服用後比較的速やかに効果が現れます。一般的に、服用後15分~30分ほどで眠気を感じ始め、約1時間後には血中濃度が最高に達します。この速やかな作用発現が、寝つきの悪さ(入眠障害)に高い効果を示す理由です。そのため、服用するタイミングは「床に就く直前」が原則とされています。飲んでからテレビを見たり、スマートフォンを操作したりしていると、意図せず眠ってしまったり、ふらついて転倒したり、あるいはその間の記憶がなくなってしまう「健忘」のリスクが高まるため、注意が必要です。 - 効果の持続時間

薬の作用の長さを知る指標として「半減期」という言葉が使われます。これは、薬の血中濃度が最高値の半分に下がるまでにかかる時間のことです。フルニトラゼパムの半減期は約21時間とされています。(参照:サイレース錠1mg・錠2mg 添付文書)

ただし、半減期が21時間だからといって、21時間ずっと強い眠気が続くわけではありません。血中濃度が有効な範囲にある時間、つまり実際に催眠作用が持続する時間は、これよりも短く、個人差はありますが一般的には7~8時間程度と考えられています。この持続時間から、フルニトラゼパムは「中間型」の睡眠薬に分類されます。

この「中間型」という特性により、寝つきを良くするだけでなく、夜中に目が覚めてしまう「中途覚醒」にもある程度の効果が期待できるのです。

作用の仕組み(GABA受容体への作用)

フルニトラゼパムがなぜこれほど強力な催眠作用をもたらすのか、その鍵は脳内の神経伝達物質「GABA(ギャバ)」にあります。少し専門的になりますが、この仕組みを理解すると、薬の効果と副作用の両方を納得しやすくなります。

私たちの脳内では、神経細胞同士が情報をやり取りすることで、様々な活動が行われています。この情報伝達を担うのが「神経伝達物質」です。その中には、神経を興奮させるアクセルのような物質と、興奮を抑えるブレーキのような物質があります。

GABA(γ-アミノ酪酸)は、脳の活動を鎮める「ブレーキ役」を担う、最も代表的な抑制性の神経伝達物質です。GABAが神経細胞の「GABA受容体」という部分に結合すると、神経細胞の興奮が抑えられ、心身がリラックスしたり、眠気が訪れたりします。

フルニトラゼパムをはじめとするベンゾジアゼピン系の薬は、このGABAの働きを助ける役割を果たします。具体的には、薬の成分がGABA受容体の隣にある「ベンゾジアゼピン受容体」に結合します。すると、GABA受容体の構造が変化し、本来のGABAがより結合しやすくなります。

つまり、フルニトラゼパムは、GABAの量を増やすのではなく、GABAが持つ本来のブレーキ作用を強力に増強させることで、脳全体の興奮を効率よく鎮め、催眠作用を発揮するのです。この作用メカニズムは、不安を和らげる「抗不安作用」や、筋肉の緊張をほぐす「筋弛緩作用」にも共通しています。この筋弛緩作用が、副作用としての「ふらつき」の原因にもなります。

中間型睡眠薬としての位置づけ

睡眠導入剤は、作用の持続時間(半減期)によって、大きく4つのタイプに分類されます。フルニトラゼパムがどの位置にあるかを知ることで、その薬がどのような不眠のタイプに適しているのかがより明確になります。

| 作用時間による分類 | 代表的な薬剤(一般名) | 主な特徴と適した症状 |

|---|---|---|

| 超短時間型 | ゾルピデム、エスゾピクロン | 作用時間が非常に短い(2~4時間)。寝つきの悪さ(入眠障害)に特化。翌朝への持ち越しが少ない。 |

| 短時間型 | ブロチゾラム、エチゾラム | 作用時間がやや短い(6~10時間)。入眠障害や、軽い中途覚醒に適している。 |

| 中間型 | フルニトラゼパム、ニトラゼパム、エスタゾラム | 作用時間が比較的長い(20~30時間)。入眠障害に加え、中途覚醒や早朝覚醒にも効果が期待できる。翌朝への持ち越しの可能性あり。 |

| 長時間型 | クアゼパム、フルラゼパム | 作用時間が非常に長い(30時間以上)。中途覚醒、早朝覚醒、熟眠障害など、睡眠全体の質を改善する。持ち越し効果が強く出やすい。 |

この表からわかるように、フルニトラゼパムは「中間型」に属します。これは、服用後の効果が比較的長く持続することを意味します。

- メリット:寝つきを改善するだけでなく、夜間の睡眠を安定させ、中途覚醒や早朝覚醒を防ぐ効果も期待できます。一度眠ってもすぐに目が覚めてしまうという悩みを持つ人にとっては、朝までぐっすり眠るための助けとなります。

- デメリット:作用時間が長い分、薬の効果が翌朝まで持ち越してしまう「持ち越し効果(ハングオーバー)」が起こりやすいという側面があります。日中に眠気やだるさを感じたり、集中力が低下したりすることがあるため、特に注意が必要です。

医師は、患者が抱える不眠のタイプ(入眠障害が主か、中途覚醒も問題かなど)や、ライフスタイル(日中の活動内容、車の運転の有無など)を総合的に考慮して、最適な作用時間の睡眠薬を選択します。フルニトラゼパムは、その強力な作用と持続時間から、慎重な判断のもとで処方されるべき薬であると言えるでしょう。

フルニトラゼパム(サイレース)の主な副作用

フルニトラゼパム(サイレース)は、不眠症に対して優れた効果を発揮する一方で、いくつかの注意すべき副作用が存在します。これらの副作用を正しく理解し、万が一症状が現れた場合に適切に対処できるようにしておくことは、安全な治療を続ける上で非常に重要です。

翌日に持ち越す眠気やだるさ

フルニトラゼパムの副作用として最も頻繁に見られるのが、「持ち越し効果(ハングオーバー)」です。これは、薬の作用が翌朝、あるいは日中まで続いてしまい、眠気、倦怠感、頭が重い感じ、集中力の低下といった症状が現れることを指します。

この持ち越し効果が起こる主な理由は、フルニトラゼパムが「中間型」の睡眠薬であり、薬の血中濃度が完全に下がるまでに時間がかかるためです。特に、夜遅くに服用した場合や、薬の代謝・排泄機能が低下している高齢者、肝臓や腎臓に障害がある方では、この症状が強く現れる傾向があります。

持ち越し効果は、日常生活に大きな影響を及ぼす可能性があります。

- 学業や仕事への影響:授業や会議中に強い眠気に襲われたり、作業効率が著しく低下したりすることがあります。

- 事故のリスク:判断力や注意力が散漫になるため、自動車の運転や危険を伴う機械の操作は絶対に避けなければなりません。

- 生活の質の低下:一日中ぼーっとしてしまい、すっきりしない状態が続くことで、活動意欲が湧かず、気分が落ち込む原因にもなります。

もし、翌日の眠気やだるさが強く、日常生活に支障をきたすようであれば、我慢せずに処方した医師に相談してください。医師は、薬の量を減らしたり、より作用時間の短い他の睡眠薬への変更を検討したりするなど、適切な対応をとってくれます。

ふらつきや転倒のリスク

フルニトラゼパムは、催眠作用だけでなく、筋肉の緊張を緩める「筋弛緩作用」も持っています。この作用により、足元がふらついたり、めまいを感じたりすることがあります。

この副作用は、特に以下のような場面で危険を伴います。

- 夜中にトイレに起きる際:服用後、眠気がピークに達している状態でベッドから起き上がると、足に力が入らず、ふらついて転倒するリスクが高まります。

- 高齢者の場合:加齢によってもともと筋力や平衡感覚が低下している高齢者では、この筋弛緩作用の影響をより強く受けやすくなります。転倒は、単なる打撲にとどまらず、大腿骨骨折などの重大な怪我につながり、寝たきりの原因となることも少なくありません。

転倒リスクを軽減するためには、以下のような対策が有効です。

- 服用後は速やかにベッドに入り、不必要に歩き回らない。

- 夜中に起きる可能性がある場合は、枕元に照明や飲み物を準備しておく。

- 寝室からトイレまでの動線に障害物がないか確認し、足元灯を設置するなどの工夫をする。

ふらつきが気になる場合は、持ち越し効果と同様に、医師に相談することが重要です。用量の調整や、筋弛緩作用の少ない非ベンゾジアゼピン系の睡眠薬への変更などが検討されます。

健忘(服用後の記憶がなくなること)

フルニトラゼパムの注意すべき副作用の一つに、「前向性健忘」があります。これは、薬を服用した後の出来事を、後になって全く覚えていないという症状です。記憶がすっぽりと抜け落ちてしまうため、本人も周囲の人も非常に戸惑うことがあります。

例えば、以下のようなケースが報告されています。

- 薬を飲んだ後、家族と会話したり、電話をしたりした内容を翌朝全く覚えていない。

- 夜中に無意識に食事をしていた形跡があるが、本人は食べた記憶がない(夢遊病的な行動)。

- 重要な約束をしていたことを忘れてしまう。

この前向性健忘は、薬の効果が強く出過ぎた場合に起こりやすくなります。特に、アルコールと一緒に服用すると、このリスクが飛躍的に高まるため、絶対に併用してはいけません。また、服用後に眠りにつかずに活動を続けると、健忘が起こりやすくなるため、服用は必ず就寝直前に行う必要があります。

もし健忘が疑われるような出来事があった場合は、自分だけで抱え込まず、すぐに医師に報告してください。これは薬の作用が強く出過ぎているサインであり、用量の見直しや薬の変更が必要です。

薬物依存と耐性の形成

フルニトラゼパムを含むベンゾジアゼピン系の薬を長期間にわたって服用し続けると、「依存」と「耐性」という二つの問題が生じる可能性があります。これらは非常に重要な副作用であり、薬をやめる際に困難を伴う原因となります。

- 依存:薬がないと不安になったり、眠れなくなったりする「精神的依存」と、薬が体から抜けることで不快な症状(離脱症状)が現れる「身体的依存」があります。「この薬がないと眠れない」という思い込みから抜け出せなくなり、服用を続けること自体が目的化してしまう状態です。

- 耐性:長期間同じ量の薬を飲み続けていると、次第に脳がその刺激に慣れてしまい、以前と同じ効果が得られなくなる現象です。効果を得るために、無意識のうちに薬の量を増やしてしまい、結果として依存のリスクをさらに高めるという悪循環に陥ることがあります。

これらの問題を避けるため、現在の不眠症治療ガイドラインでは、睡眠薬の使用は必要最小限の期間に留めることが推奨されています。漫然と長期間にわたって服用を続けるのではなく、定期的に医師と相談し、薬を減らしたり、休薬したりする可能性について話し合うことが大切です。依存や耐性は、医師の指示通りに服用していても起こり得ることを理解しておく必要があります。

注意すべきその他の副作用

上記の副作用以外にも、以下のような症状が現れることがあります。

- 一般的な副作用:口の渇き、吐き気、便秘、頭痛、脱力感、発疹やかゆみなどのアレルギー症状。

- 精神神経系の副作用:まれに、薬を飲んだ後にイライラしたり、攻撃的になったり、興奮したりする「刺激興奮」や、気分の落ち込み、錯乱といった症状が現れることがあります。

- 呼吸抑制:特に肺に疾患がある方や高齢者では、呼吸機能が抑制される可能性があります。

- 肝機能障害:長期服用により、肝臓に負担がかかり、肝機能の数値が悪化することがあります。定期的な血液検査が推奨される場合があります。

これらの症状に気づいた場合も、速やかに医師または薬剤師に相談してください。副作用は個人差が大きく、誰にでも起こる可能性があります。自分の体調の変化に注意を払い、不安な点は遠慮なく医療専門家に伝えることが、安全な治療の鍵となります。

副作用が現れたときの対処法

フルニトラゼパム(サイレース)を服用中に、前述のような好ましくない症状、つまり副作用が現れた場合、どのように対処すればよいのでしょうか。自己判断で誤った対応をしてしまうと、かえって症状を悪化させたり、新たな問題を引き起こしたりする可能性があります。ここでは、副作用が現れた際の正しい対処法について解説します。

まずは処方した医師や薬剤師に相談する

副作用と思われる症状に気づいたときに、最も重要かつ最優先すべき行動は、処方を受けた医師または調剤薬局の薬剤師に速やかに相談することです。

なぜなら、その症状が本当に薬の副作用なのか、あるいは別の原因によるものなのかを判断し、適切な対応策を講じることができるのは、あなたの状態を把握している医療専門家だけだからです。

相談する際には、以下の点を具体的に伝えることが大切です。

- どのような症状が:(例:「朝起きても眠気がひどく、頭がぼーっとする」「夜中にトイレに立った時に、足元がふらついて転びそうになった」)

- いつから現れたか:(例:「薬を飲み始めて3日目から」「量を増やしてから」)

- どのくらいの頻度・強さか:(例:「毎朝感じる」「日によっては我慢できないほどだるい」)

- 日常生活にどのような支障が出ているか:(例:「仕事に集中できない」「車の運転が怖くてできない」)

これらの情報を正確に伝えることで、医師は的確な判断を下しやすくなります。医師は、患者からの情報に基づいて、以下のような対応を検討します。

- 用量の調整:現在服用している薬の量を減らすことで、副作用が軽減される場合があります。特に持ち越し効果やふらつきは、用量を減らすことで改善することが多いです。

- 服用タイミングの調整:夜更かしをして服用時間が遅くなっている場合など、生活習慣を見直すことで副作用が軽減できるケースもあります。

- 他の薬剤への変更:副作用が強い、あるいは改善しない場合には、フルニトラゼパムの服用を中止し、別の薬に変更することを検討します。例えば、作用時間のより短い薬や、筋弛緩作用の少ない非ベンゾジアゼピン系の薬など、患者の状態に合った代替薬が選択されます。

副作用は、治療の過程で起こりうる自然な反応の一つです。それを我慢し続けたり、恥ずかしいことだと考えたりする必要は全くありません。安全で効果的な治療を継続するためにも、体調の変化は正直に、そして早めに専門家に伝えることを心がけましょう。

自己判断で服用を中止しない

副作用がつらいと感じると、「もうこの薬を飲むのはやめよう」と、自分の判断で服用を突然中止してしまう方がいます。しかし、この自己判断による急な断薬は非常に危険であり、絶対に避けるべきです。

フルニトラゼパムのようなベンゾジアゼピン系の薬を一定期間服用していると、体は薬がある状態に慣れていきます(身体的依存)。この状態で突然薬が体内からなくなると、脳が混乱し、様々な不快な症状、すなわち「離脱症状」が現れることがあります。

離脱症状には、以下のようなものがあります。

- 反跳性不眠:薬を飲む前よりも、さらにひどい不眠に襲われる。

- 不安・焦燥感:強い不安感、イライラ、落ち着きのなさ。

- 身体症状:頭痛、吐き気、めまい、発汗、手足の震え、筋肉の痛みなど。

- 知覚過敏:光や音に過敏になる。

- 重篤な症状:まれに、けいれん発作やせん妄(意識の混濁)が起こることもあります。

これらの離脱症状は非常につらく、患者を苦しめるだけでなく、「やはり薬がないとダメだ」という思いを強くさせ、薬への依存をさらに深めてしまう悪循環につながります。

したがって、たとえ副作用が気になったとしても、薬をやめたい、あるいは減らしたいと思った場合は、必ず事前に医師に相談してください。医師は、離脱症状を最小限に抑えながら安全に薬を中止・減量するための専門的な知識を持っています。時間をかけて少しずつ用量を減らしていく「漸減法」など、患者一人ひとりの状態に合わせた安全な減薬スケジュールを立ててくれます。

副作用への対処の基本は、「異常を感じたら、まずは専門家に相談する」「自己判断で服用を中止しない」という二つの鉄則を守ることです。これが、あなた自身の安全を守り、不眠症治療を成功に導くための最も確実な方法と言えるでしょう。

フルニトラゼパム(サイレース)の依存性と離脱症状

フルニトラゼパム(サイレース)を服用する上で、副作用の中でも特に深刻な問題となりうるのが「依存性」です。ここでは、依存がどのようにして形成されるのか、そして薬をやめようとしたときに現れる「離脱症状」について、さらに詳しく解説します。これらのリスクを正しく理解することは、薬との健全な付き合い方を考える上で不可欠です。

依存が形成されるメカニズム

フルニトラゼパムを含むベンゾジアゼピン系の薬への依存は、「精神的依存」と「身体的依存」の二つの側面から成り立っています。

- 精神的依存

これは、「この薬がないと眠れない」「薬を飲まないと不安でたまらない」といった、薬に対する強い心理的な囚われを指します。フルニトラゼパムの強力な催眠効果を一度体験すると、その安心感から、眠れないことへの恐怖を和らげるために薬に頼るようになります。不眠のつらさから解放されたいという切実な思いが、かえって薬への執着を生み出し、服用が習慣化してしまうのです。これがエスカレートすると、医師の指示した用量以上に飲んでしまったり、まだ眠くないうちから「お守り」として飲んでしまったりする行動につながります。 - 身体的依存

こちらは、体が薬のある状態に適応してしまうことで生じます。前述の通り、フルニトラゼパムは脳内のGABAの働きを増強して効果を発揮します。この状態が長く続くと、脳は外部からの助け(薬)があることを前提としてしまい、自分自身でGABAを効果的に使う能力が低下していきます。その結果、薬が体内から切れると、GABAのブレーキ作用が急激に弱まり、脳の興奮を抑えきれなくなります。これが、様々な心身の不調、すなわち「離脱症状」を引き起こす原因です。

依存は、用法・用量を守っていても、長期間(一般的には1ヶ月以上)の服用で形成されるリスクがあります。特に、元々不安傾向が強い方や、他の依存性物質(アルコールなど)に問題を抱えている方は、依存を形成しやすいと言われています。

主な離脱症状

身体的依存が形成された状態で、薬の服用を急に中断したり、急激に減量したりすると、様々な離脱症状が現れる可能性があります。症状の強さや種類は、服用期間、用量、個人の体質などによって異なります。

反跳性不眠(以前より強い不眠)

離脱症状として最も代表的なのが「反跳性(はんちょうせい)不眠」です。これは、薬によって抑えられていた不眠の症状が、薬をやめた反動で、服用を始める前よりもさらに強く現れる現象です。一睡もできないほどの激しい不眠に襲われることもあり、患者に大きな苦痛と「やはり薬は手放せない」という絶望感を与え、薬の再開につながりやすいという悪循環を生み出します。

不安や焦燥感

脳の興奮を抑えるブレーキが効かなくなった結果、精神的な不安定さが顕著に現れます。理由のない強い不安感、イライラ、落ち着きのなさ(焦燥感)、気分の落ち込みなどが生じます。些細なことでパニックになったり、普段なら気にならないことに過敏に反応してしまったりすることもあります。

頭痛や吐き気

離脱症状は精神的なものだけでなく、身体的な不調としても現れます。

- 頭痛:締め付けられるような緊張型頭痛や、ズキズキする片頭痛のような痛み。

- 吐き気・嘔吐:胃のむかつきや食欲不振。

- その他の身体症状:めまい、発汗、悪寒、筋肉の硬直や痛み、手足の震え、耳鳴りなど、その症状は多岐にわたります。自律神経のバランスが大きく乱れることで、全身に様々な不快な症状が引き起こされるのです。

これらの離脱症状は、通常、薬をやめてから1~3日後あたりにピークを迎え、その後1~2週間かけて徐々に軽快していくことが多いですが、人によっては数ヶ月にわたって続く場合もあります。

安全に薬をやめるための減薬方法

このようなつらい離脱症状を避け、安全に薬をやめるためには、自己判断で断薬せず、必ず医師の指導のもとで計画的に減薬を進めることが不可欠です。一般的に行われるのは「漸減法」と呼ばれる方法です。

漸減法とは、2~4週間ごとを目安に、現在の服用量を10%~25%ずつ、ごく少量ずつ減らしていく方法です。例えば、1mgを服用している場合、まずは0.75mgに、次は0.5mgに、というように、時間をかけて段階的に減らしていきます。錠剤を半分に割ったり、より用量の少ない錠剤に変更したりしながら、慎重に進めます。

このゆっくりとしたペースで減薬することで、脳が薬の少ない状態に徐々に慣れていく時間を与え、離脱症状の発現を最小限に抑えることができます。

場合によっては、フルニトラゼパムのような中間型の薬から、さらに作用時間の長い長時間型のベンゾジアゼピン系薬剤に一度置き換えてから減薬を始める方法もあります。作用時間が長い薬は血中濃度が安定しやすく、離脱症状が起こりにくいため、よりスムーズに減薬を進められることがあります。

減薬の過程では、薬物療法と並行して、睡眠衛生指導や認知行動療法(CBT-I)といった非薬物療法を取り入れることが非常に重要です。正しい睡眠習慣を身につけ、不眠に対する考え方の癖を修正することで、薬に頼らなくても眠れるという自信を取り戻していくことができます。

依存性の問題は深刻ですが、正しい知識と専門家のサポートがあれば、乗り越えることは可能です。不安を感じたら、一人で悩まずに医師に相談しましょう。

フルニトラゼパム(サイレース)の正しい飲み方と注意点

フルニトラゼパム(サイレース)は、その効果を最大限に引き出し、同時に副作用のリスクを最小限に抑えるために、正しい飲み方を守ることが極めて重要です。ここでは、具体的な服用のタイミングや用量、そして絶対に守るべき注意点について解説します。

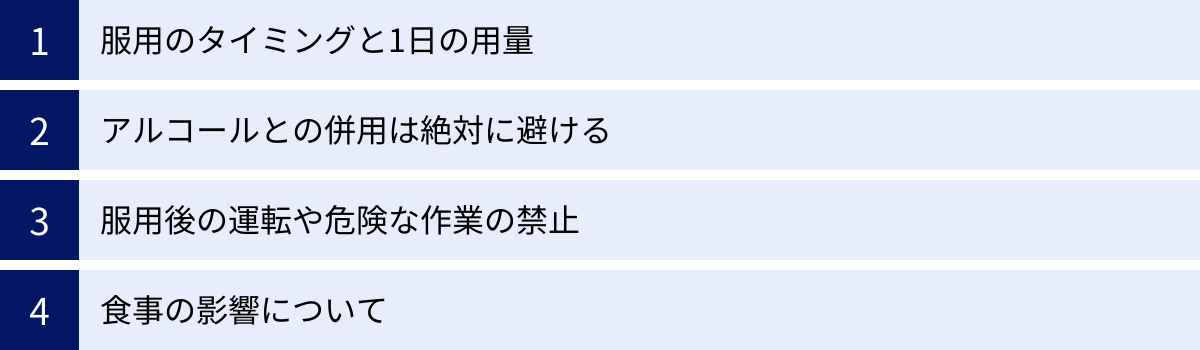

服用のタイミングと1日の用量

フルニトラゼパムの効果的な使い方において、最も重要なのが服用のタイミングです。

- 服用のタイミング:必ず、就寝の直前(ベッドに入る直前)に服用してください。

この薬は、服用後15~30分という比較的速い時間で効果が現れ始めます。そのため、服用してから他の用事をしたり、テレビやスマートフォンを見たりしていると、意図しないタイミングで急な眠気に襲われ、ふらついて転倒する危険性があります。また、眠りにつくまでの間の行動を忘れてしまう「前向性健忘」のリスクも高まります。「飲んだらすぐに寝る」、これを徹底することが安全な服用のための大原則です。 - 1日の用量:医師から指示された用法・用量を厳守してください。

通常、不眠症に対しては、成人で1回0.5mg~1mgを就寝前に服用することから開始します。年齢や症状、体質に応じて適宜増減されますが、1日の最大量は2mgを超えてはいけません。(参照:サイレース錠1mg・錠2mg 添付文書)

効果が感じられないからといって、自己判断で指示された量以上に服用することは絶対にやめてください。効果が増強される以上に、副作用や依存のリスクが急激に高まり、非常に危険です。もし効果が不十分だと感じる場合は、必ず医師に相談し、今後の治療方針を一緒に検討するようにしましょう。また、飲み忘れた場合でも、次の服用時間が近い場合は1回分を飛ばし、絶対に2回分を一度に飲んではいけません。

アルコールとの併用は絶対に避ける

フルニトラゼパムを服用している期間中、アルコール(お酒)との併用は絶対に避けてください。これは、数ある注意点の中でも最も危険な行為の一つです。

フルニトラゼパムもアルコールも、どちらも中枢神経の働きを抑制する作用(中枢神経抑制作用)を持っています。この二つが体内で同時に作用すると、互いの効果を異常に強め合ってしまい、予測不能な、時には生命に関わるような深刻な事態を引き起こす可能性があります。

具体的には、以下のようなリスクが著しく増大します。

- 過剰な鎮静・呼吸抑制:脳の働きが過度に抑制され、深い昏睡状態に陥ったり、呼吸中枢が麻痺して呼吸が止まってしまったりする危険性があります。これは命に関わる非常に危険な状態です。

- 記憶障害(健忘):薬だけを飲んだ時よりも、はるかに高い確率で前向性健忘が起こります。飲酒後の行動を全く覚えていない「ブラックアウト」が起こりやすくなります。

- 精神運動機能の著しい低下:強い眠気、めまい、ふらつきが起こり、転倒による大怪我のリスクが格段に高まります。

- 異常行動:判断力が著しく低下し、興奮、攻撃性、脱抑制といった、普段では考えられないような異常な行動をとってしまうことがあります。

「寝つきを良くするために寝酒をする」という習慣がある方もいますが、これは睡眠の質を悪化させるだけでなく、睡眠薬との併用においては極めて危険な行為です。フルニトラゼパムを服用する際は、「眠れないからお酒を飲む」のではなく、「眠れないから薬を飲む」という選択をし、その日は禁酒を徹底してください。

服用後の運転や危険な作業の禁止

フルニトラゼパムは、翌朝以降にも眠気、注意力、集中力、反射運動能力などの低下が持ち越す可能性があります(持ち越し効果)。そのため、本剤を服用中の方は、自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事しないようにしてください。

これは、添付文書にも明記されている非常に重要な注意喚起です。たとえ自分では「眠気はもうない」「すっきりしている」と感じていても、客観的な判断能力やとっさの反応速度は低下している可能性があります。この状態で運転をすれば、重大な交通事故を引き起こす原因となりかねません。

この注意義務は、服用した当日や翌朝だけにとどまりません。フルニトラゼパムの半減期は約21時間と比較的長いため、人によっては翌日の日中まで影響が残ることも十分に考えられます。職業として車を運転される方はもちろんのこと、日常生活で車を運転する機会がある方は、この薬を服用することについて、そのリスクとご自身の生活スタイルを考慮し、医師と十分に相談する必要があります。

自動車の運転だけでなく、高所での作業、精密な機械の操作など、少しの気の緩みや判断ミスが大きな事故につながる可能性のある作業は、すべて避けるべきです。

食事の影響について

フルニトラゼパムは、食事の直後に服用すると、胃の中の食べ物によって薬の吸収が妨げられ、効果が現れるまでに時間がかかったり、効果が弱まったりする可能性があります。

最も効果的なのは、空腹時に服用することです。しかし、空腹時の服用で胃に不快感を感じる方もいるかもしれません。もし胃腸への負担が気になる場合は、夕食後2時間以上経ってから、就寝直前に服用するのがよいでしょう。

食事の影響は個人差も大きいため、もし「食後に飲むと効きが悪い気がする」などと感じることがあれば、医師や薬剤師に相談し、ご自身の生活リズムに合った最適な服用タイミングについてアドバイスをもらうことをお勧めします。

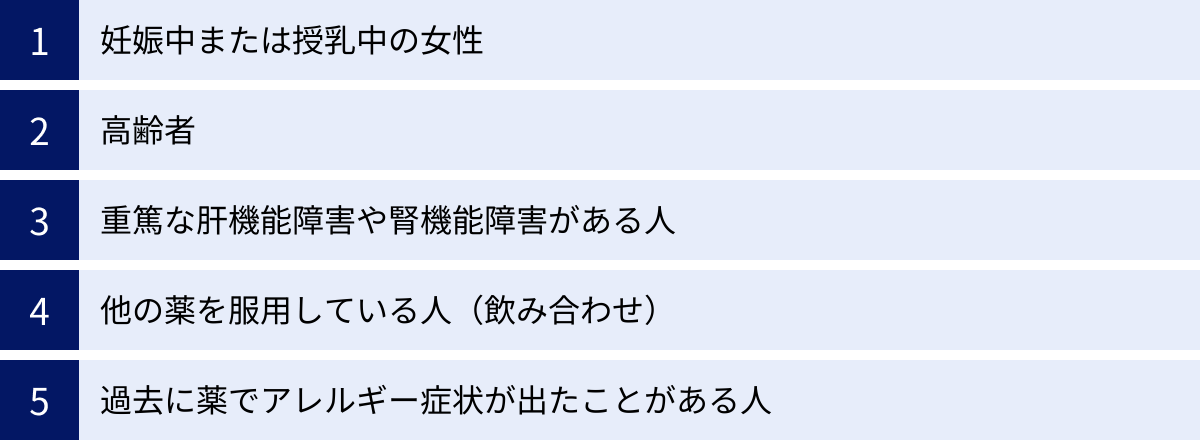

服用前に医師への相談が必要な人

フルニトラゼパム(サイレース)は、誰にでも安全に使える薬ではありません。特定の健康状態や背景を持つ人が服用すると、予期せぬ強い副作用が現れたり、持病を悪化させたりする危険性があります。以下に該当する方は、診察の際に必ずその旨を医師に伝え、服用が可能かどうか慎重に判断してもらう必要があります。

妊娠中または授乳中の女性

妊娠中または妊娠している可能性のある女性、そして授乳中の女性は、原則としてフルニトラゼパムの服用は避けるべきとされています。

- 妊娠中の方:妊娠中にフルニトラゼパムを服用すると、有効成分が胎盤を通過して胎児に影響を及ぼす可能性があります。特に、妊娠初期に服用した場合、新生児の口唇裂、口蓋裂といった先天性奇形のリスクが若干高まるとの報告があります。また、妊娠後期に連用した場合、出産後に生まれた赤ちゃんに筋緊張の低下、哺乳力の低下、呼吸抑制、体温低下といった症状が現れることがあります。さらに、母親が連用していた場合、赤ちゃんに禁断症状(離脱症状)として、震えや興奮、多動などが現れる可能性も指摘されています。治療上の有益性が危険性を上回ると医師が判断した場合にのみ、ごく慎重に処方されますが、基本的には服用を避けるべき薬です。

- 授乳中の方:フルニトラゼパムの成分は、母乳中へ移行することが分かっています。授乳中の母親がこの薬を服用すると、母乳を介して赤ちゃんの体内に入り、傾眠(眠りがちになる)、体重増加の不良といった影響を及ぼす可能性があります。また、長期的に連用した場合には、赤ちゃんに離脱症状が現れる危険性も考えられます。やむを得ず服用する場合には、授乳を中止することが推奨されています。

不眠の悩みは妊産婦にとっても深刻ですが、自己判断で市販薬や以前処方された薬を服用することは絶対にやめ、まずは産婦人科医やかかりつけの精神科医に相談してください。

高齢者

高齢者(一般的に65歳以上)がフルニトラゼパムを服用する際には、特に慎重な配慮が必要です。加齢に伴う身体的な変化により、若年層に比べて副作用が強く現れやすくなるためです。

- 薬の代謝・排泄機能の低下:年齢とともに肝臓や腎臓の機能が低下するため、薬が体内で分解・排泄されるのに時間がかかります。その結果、薬の成分が体内に蓄積しやすくなり、作用が強く出すぎたり、効果が翌日以降も長く持ち越したりする傾向があります。

- ふらつき・転倒のリスク増大:もともと筋力や平衡感覚が低下している高齢者では、フルニトラゼパムの筋弛緩作用によって、ふらつきやめまいが顕著に現れます。夜中にトイレに起きた際の転倒は、大腿骨頸部骨折などの重大な怪我につながり、それが原因で寝たきりになってしまうケースも少なくありません。

- せん妄のリスク:高齢者では、薬の影響で意識が混濁し、時間や場所がわからなくなったり、幻覚が見えたりする「せん妄」という状態を引き起こすことがあります。

これらのリスクから、高齢者にフルニトラゼパムを処方する場合は、ごく少量(例えば0.5mgの半分など)から開始し、慎重に状態を観察しながら用量を調整するのが一般的です。

重篤な肝機能障害や腎機能障害がある人

肝臓は薬を代謝(分解)する臓器、腎臓は薬を尿として排泄する臓器です。そのため、これらの臓器に重篤な障害がある人は、薬の代謝・排泄が著しく遅れます。

その結果、薬の血中濃度が異常に高くなり、作用が強く出過ぎたり、重い副作用(過鎮静、呼吸抑制など)が発現したりする危険性が非常に高くなります。このような方は、原則としてフルニトラゼパムの服用は禁忌(服用してはいけない)とされているか、極めて慎重な投与が必要となります。

また、急性閉塞隅角緑内障の患者さんや、重症筋無力症の患者さんも、症状を悪化させる可能性があるため、禁忌とされています。

他の薬を服用している人(飲み合わせ)

現在、他の病気の治療で何らかの薬を服用している場合は、その薬とフルニトラゼパムの「飲み合わせ(相互作用)」に注意が必要です。薬同士が互いに影響し合い、一方または両方の効果を強めたり、弱めたり、予期せぬ副作用を引き起こしたりすることがあります。

特に注意が必要なのは、以下のような薬です。

- 中枢神経抑制薬:他の睡眠薬、抗不安薬、抗うつ薬、抗精神病薬、抗てんかん薬、麻薬性鎮痛薬、総合感冒薬(抗ヒスタミン薬を含む)など。これらと併用すると、中枢神経抑制作用が増強され、強い眠気や呼吸抑制などのリスクが高まります。

- 一部の抗真菌薬(イトラコナゾールなど)、抗生物質(エリスロマイシンなど):これらの薬は、肝臓での薬物代謝酵素(CYP3A4)の働きを阻害するため、フルニトラゼパムの分解を遅らせ、血中濃度を上昇させて作用を増強させる可能性があります。

- アルコール:前述の通り、最も危険な組み合わせの一つです。絶対に避けてください。

診察を受ける際には、お薬手帳を持参し、現在服用しているすべての薬(市販薬やサプリメントを含む)を医師や薬剤師に正確に伝えることが、危険な相互作用を防ぐために不可欠です。

過去に薬でアレルギー症状が出たことがある人

過去に、フルニトラゼパムや他のベンゾジアゼピン系の薬(デパス、レンドルミン、ハルシオンなど)を服用して、発疹、かゆみ、じんましん、むくみといったアレルギー症状(過敏症)が出たことがある人は、再度服用すると同様の、あるいはより重い症状が出る可能性があるため、必ず医師に申告してください。

薬に対するアレルギー歴は、薬を選択する上で非常に重要な情報となります。

他の睡眠薬との違いを比較

不眠症の治療に用いられる薬は、フルニトラゼパム(サイレース)だけではありません。作用の仕方や特徴が異なる様々な種類の薬が存在します。ここでは、代表的な睡眠薬である「マイスリー」「レンドルミン」「デパス」を取り上げ、フルニトラゼパムとの違いを比較してみましょう。どの薬が自分に合っているかを判断する際の参考にしてください。

| 薬剤名(一般名) | 系統 | 作用時間 | 作用の強さ(催眠) | 主な特徴・副作用 |

|---|---|---|---|---|

| フルニトラゼパム | ベンゾジアゼピン系 | 中間型 | 非常に強い | 強力な催眠作用。入眠障害から中途覚醒まで幅広くカバー。持ち越し、ふらつき、健忘、依存に注意が必要。 |

| マイスリー(ゾルピデム) | 非ベンゾジアゼピン系 | 超短時間型 | 強い | 入眠に特化。作用が速く、切れも速い。翌朝への持ち越しが少ないが、健忘(特に飲酒併用時)に注意。筋弛緩作用は弱い。 |

| レンドルミン(ブロチゾラム) | ベンゾジアゼピン系 | 短時間型 | 強い | バランスの取れた効果。入眠障害と軽い中途覚醒に適する。フルニトラゼパムよりは作用時間が短く、持ち越しは比較的少ない。 |

| デパス(エチゾラム) | チエノジアゼピン系 | 短時間型 | 中程度 | 抗不安作用、筋弛-緩作用が非常に強い。不安や緊張が原因の不眠に効果的。睡眠薬としてよりも抗不安薬として処方されることが多い。依存性のリスクが特に高いと指摘されている。 |

マイスリー(ゾルピデム)との違い

マイスリー(一般名:ゾルピデム)は、「非ベンゾジアゼピン系」に分類される睡眠薬です。ベンゾジアゼピン受容体のうち、特に催眠作用に関わる部分(ω1受容体)に選択的に作用するという特徴があります。

- 作用時間の違い:マイスリーは「超短時間型」です。服用後すぐに効果が現れ、作用の持続時間は2~4時間と非常に短いです。一方、フルニトラゼパムは「中間型」で、より長く作用します。

- 適した症状の違い:この作用時間の違いから、マイスリーは寝つきの悪さ(入眠障害)に特化した薬と言えます。夜中に目が覚める中途覚醒には効果が期待しにくいです。対してフルニトラゼパムは、入眠障害だけでなく中途覚醒にも効果を発揮します。

- 副作用の違い:マイスリーは作用の切れが速いため、翌朝への眠気の持ち越しが少ないという大きなメリットがあります。また、筋弛緩作用や抗不安作用が弱いため、ふらつきも比較的起こりにくいです。ただし、服用後の行動の記憶がなくなる「健忘」や、夢遊病のような異常行動のリスクはマイスリーでも報告されており、特に注意が必要です。

レンドルミン(ブロチゾラム)との違い

レンドルミン(一般名:ブロチゾラム)は、フルニトラゼパムと同じ「ベンゾジアゼピン系」の睡眠薬ですが、作用時間が異なります。

- 作用時間の違い:レンドルミンは「短時間型」に分類され、その作用持続時間は6~10時間程度です。「中間型」のフルニトラゼパムよりは短く、「超短時間型」のマイスリーよりは長い、バランスの取れた薬と言えます。

- 作用の強さと副作用の違い:レンドルミンの催眠作用も強力ですが、一般的にはフルニトラゼパムの方がより強いとされています。作用時間がフルニトラゼパムより短いため、翌朝への持ち越し効果や日中の眠気は、レンドルミンの方が少ない傾向にあります。そのため、比較的使いやすいベンゾジアゼピン系睡眠薬として広く処方されています。

- 適した症状の違い:入眠障害はもちろん、軽度から中等度の中途覚醒にも効果が期待できます。フルニトラゼパムほどの強力さや持続時間は必要ないけれど、マイスリーでは夜中に目が覚めてしまう、というようなケースに適しています。

デパス(エチゾラム)との違い

デパス(一般名:エチゾラム)は、厳密には「チエノジアゼピン系」という系統に分類されますが、作用機序はベンゾジアゼピン系とほぼ同じです。しかし、その使われ方や特徴には大きな違いがあります。

- 作用プロファイルの違い:デパスは催眠作用も持ち合わせていますが、それ以上に非常に強い「抗不安作用」と「筋弛緩作用」が特徴です。そのため、睡眠障害の治療薬としてだけでなく、不安障害やパニック障害、あるいは緊張型頭痛や肩こりといった身体症状の緩和目的で処方されることも多い薬です。

- 依存性のリスク:デパスは効果の実感が強く、切れ味も良いため、数ある同系統の薬の中でも特に依存を形成しやすいことが指摘されています。そのリスクの高さから、国際的には規制が強化される傾向にあり、日本でも2016年に向精神薬に指定され、処方日数の制限(通常30日まで)が設けられました。フルニトラゼパムも依存のリスクはありますが、デパスはその爽快感や不安軽減効果から、より精神的依存に陥りやすい側面があります。

- 適した症状の違い:強い不安や緊張、身体のこわばりが原因で眠れない、というタイプの不眠には高い効果を発揮します。しかし、安易な長期連用は避けるべき薬の代表格と言えるでしょう。

このように、一口に睡眠薬と言っても、その特性は様々です。医師は患者の不眠のタイプ、背景にある精神状態、年齢、ライフスタイルなどを総合的に判断し、最適な一剤を選択します。

フルニトラゼパム(サイレース)の剤型と薬価

フルニトラゼパムを処方されるにあたり、薬の価格(薬価)は気になる点の一つかと思います。ここでは、先発医薬品である「サイレース」と、後発医薬品(ジェネリック)である「フルニトラゼパム錠」の薬価について、具体的な情報を見ていきましょう。また、ジェネリック医薬品を選ぶメリットについても解説します。

※ここに記載する薬価は、2024年6月時点のものです。薬価は定期的に改定されるため、最新の情報については医療機関や調剤薬局でご確認ください。

先発品「サイレース」の薬価

先発医薬品である中外製薬株式会社の「サイレース」には、1mg錠と2mg錠の2つの規格があります。

| 薬剤名 | 規格 | 薬価(1錠あたり) |

|---|---|---|

| サイレース錠 | 1mg | 14.50円 |

| サイレース錠 | 2mg | 23.30円 |

| (参照:今日の臨床サポート) |

例えば、サイレース錠1mgを1日1錠、30日間処方された場合、薬代だけで 14.50円 × 30日 = 435円 となります。実際にはこれに診察料や調剤料などが加わり、医療保険の自己負担割合(1割~3割)を乗じた額を窓口で支払うことになります。

後発品(ジェネリック)「フルニトラゼパム錠」の薬価

フルニトラゼパムのジェネリック医薬品は、多くの製薬会社から「フルニトラゼパム錠『〇〇(会社名)』」という名称で販売されています。先発品と同様に1mg錠と2mg錠があります。ジェネリック医薬品の薬価は、先発品よりも安く設定されています。

以下に、いくつかの代表的なジェネリック医薬品の薬価を例として示します。

| 薬剤名 | 規格 | 薬価(1錠あたり) |

|---|---|---|

| フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 | 1mg | 5.90円 |

| フルニトラゼパム錠2mg「アメル」 | 2mg | 9.90円 |

| フルニトラゼパム錠1mg「サワイ」 | 1mg | 5.90円 |

| フルニトラゼパム錠2mg「サワイ」 | 2mg | 9.90円 |

| フルニトラゼパム錠1mg「トーワ」 | 1mg | 5.90円 |

| フルニトラゼパム錠2mg「トーワ」 | 2mg | 9.90円 |

| (参照:今日の臨床サポート) |

先発品のサイレース錠1mgが14.50円であるのに対し、ジェネリックのフルニトラゼパム錠1mgは5.90円となっており、その価格差は明らかです。1日1錠、30日間服用した場合の薬代は 5.90円 × 30日 = 177円 となり、先発品(435円)と比較して半分以下に抑えることができます。

ジェネリック医薬品を選ぶメリット

ジェネリック医薬品を選択することの最大のメリットは、治療にかかる経済的な負担を軽減できることです。

不眠症の治療は、場合によっては長期にわたることがあります。毎月の薬代は、積み重なると決して小さな金額ではありません。ジェネリック医薬品を利用することで、この経済的な負担を大きく減らすことができ、安心して治療を継続しやすくなります。

「安いと効果が低いのでは?」と心配される方もいるかもしれませんが、その心配は不要です。ジェネリック医薬品は、有効成分の含量、品質、体内での吸収のされ方、そして効果や安全性が、先発医薬品と「同等」であることが、厚生労働省による厳しい審査基準で科学的に証明されています。

医療機関で処方箋をもらう際や、調剤薬局で薬を受け取る際に、「ジェネリック医薬品を希望します」と伝えるだけで、簡単に変更することが可能です。「ジェネリック医薬品希望カード」などを提示するのも良いでしょう。

ただし、ごくまれに、錠剤の大きさや味、色、あるいは添加物が異なることで、飲みにくさを感じたり、アレルギー反応が出たりする可能性もゼロではありません。もしジェネリック医薬品に変更して何か違和感があった場合は、遠慮なく医師や薬剤師に相談してください。先発品に戻したり、別のメーカーのジェネリックに変更したりすることも可能です。

経済的なメリットは非常に大きいので、フルニトラゼパムを服用する際は、ジェネリック医薬品の利用を積極的に検討してみることをお勧めします。

まとめ:医師の指示に従い正しく服用することが大切

本記事では、睡眠導入剤フルニトラゼパム(サイレース)について、その効果と特徴、副作用、依存性、そして正しい服用方法に至るまで、多角的に解説してきました。

最後に、これまでの内容を総括し、この薬と安全に付き合っていくために最も重要なことを改めて確認します。

フルニトラゼパムは、数ある睡眠薬の中でも非常に強力な催眠作用を持ち、つらい不眠症、特に寝つきの悪さ(入眠障害)に対して優れた効果を発揮する治療薬です。他の薬では十分な効果が得られなかった重度の不眠に悩む患者さんにとって、質の高い睡眠を取り戻すための大きな助けとなり得ます。

しかしその一方で、その強力さゆえに、持ち越し効果(翌日の眠気やだるさ)、ふらつきによる転倒、健忘(記憶障害)といった副作用のリスクも伴います。また、ベンゾジアゼピン系の薬剤に共通する課題として、長期連用による「耐性」や「依存」の形成、そして急な中断による「離脱症状」には、特に注意が必要です。

これらの効果(ベネフィット)とリスクを天秤にかけた上で、その人に合った最適な治療法を選択するのが医師の役割です。そして、患者さん自身が薬の特性を正しく理解し、治療に主体的に参加することが、不眠症克服への近道となります。

フルニトラゼパムの服用にあたって、私たちが心に留めておくべき最も大切なことは、ただ一つです。

それは、「自己判断をせず、必ず医師の指示に従って用法・用量を守り、正しく服用する」ということです。

効果が足りないからといって量を増やしたり、副作用が怖いからといって突然やめたり、あるいはアルコールと一緒に飲んだりといった行為は、すべて危険を伴います。服用中に何か困ったことや不安なことがあれば、どんな些細なことでも、処方してくれた医師や薬剤師に相談してください。専門家は、あなたの状況を理解し、安全に治療を続けられるよう、必ず力になってくれます。

不眠の悩みは一人で抱え込まず、専門の医療機関の扉を叩くことから始めてみましょう。フルニトラゼパムは、専門家の管理のもとで正しく使われて初めて、その真価を発揮する薬なのです。この記事が、あなたの健やかな睡眠を取り戻すための一助となれば幸いです。