「明日、大事なプレゼンがあるのに緊張で眠れない」「旅行先で環境が変わり、なかなか寝付けない」など、普段は問題なく眠れているのに、特定の状況下で眠れなくなる「一時的な不眠」。このようなつらい症状に悩む多くの人にとって、市販の睡眠改善薬は心強い味方の一つです。

その代表格である「ドリエル」は、テレビCMなどでも知られ、薬局やドラッグストアで手軽に購入できることから、利用を検討したことがある方も多いのではないでしょうか。

しかし、手軽に入手できる一方で、「本当に効果があるの?」「睡眠薬とは何が違うの?」「副作用が心配…」といった疑問や不安も尽きません。特に、医薬品である以上、その効果や副作用、正しい使い方を理解せずに使用することは、思わぬリスクを招く可能性もあります。

この記事では、睡眠改善薬ドリエルについて、その効果の仕組みから、混同されがちな睡眠薬(睡眠導入剤)との違い、注意すべき副作用、正しい服用方法、そして薬に頼らない睡眠の質を高める生活習慣まで、網羅的かつ分かりやすく徹底解説します。

ドリエルを正しく理解し、つらい一時的な不眠症状を安全に改善するための一助となれば幸いです。

目次

ドリエルとは

まずはじめに、ドリエルがどのような医薬品なのか、その基本的な特徴と有効成分の働きについて詳しく見ていきましょう。ドリエルを正しく使用するためには、その位置づけと作用のメカニズムを理解することが第一歩となります。

一時的な不眠症状を緩和する睡眠改善薬

ドリエルは、エスエス製薬株式会社が製造・販売する第②類医薬品に分類される「睡眠改善薬」です。ここで重要なのは、「睡眠薬(睡眠導入剤)」ではなく「睡眠改善薬」であるという点です。

この二つは、目的や作用、入手方法が大きく異なります。ドリエルの目的は、病的な不眠ではなく、「一時的な不眠症状」を緩和することにあります。

では、「一時的な不眠症状」とは具体的にどのような状態を指すのでしょうか。添付文書では、以下のような状況による不眠が想定されています。

- 精神的なストレスや不安: 仕事のプレッシャー、人間関係の悩み、大切な試験やイベントを控えているなど、心配事があって頭が冴えてしまい眠れない状態。

- 環境の急な変化: 旅行や出張で寝床が変わったり、引っ越しで生活環境が変わったりして、落ち着かず寝付けない状態。

- 生活リズムの乱れ: 時差ぼけや、交代勤務、夜更かしなどによって体内時計が乱れ、眠るべき時間に眠気を感じられない状態。

このように、不眠の原因がある程度はっきりしており、それが数日間の一時的なものである場合に、ドリエルの使用が推奨されます。あくまで、自然な眠りへの移行を「手助けする」のがドリエルの役割であり、慢性的な不眠症を治療する薬ではありません。

医薬品の分類としては「第②類医薬品」にあたります。これは、副作用や相互作用などの点で注意を要する成分が含まれている医薬品を指します。購入は、薬剤師または登録販売者が在籍している薬局やドラッグストア、一部のインターネット通販サイトで可能です。購入の際には、専門家から情報提供を受けることが推奨されており、特に初めて使用する場合や、他に服用している薬がある場合は、積極的に相談することが大切です。

ドリエルは、原因がはっきりしている一過性の不眠に対して、自然な眠気を促すことで寝つきを良くするお助けアイテムと理解しておくと良いでしょう。逆に言えば、原因不明の不眠が長期間(例えば1ヶ月以上)続いている場合や、「不眠症」と医師から診断されている場合は、ドリエルを使用するのではなく、専門の医療機関を受診する必要があります。

主な有効成分はジフェンヒドラミン塩酸塩

ドリエルの効果の根幹をなすのが、有効成分である「ジフェンヒドラミン塩酸塩」です。この成分の働きを理解することが、ドリエルの効果と副作用を理解する上で非常に重要です。

実は、ジフェンヒドラミン塩酸塩は、もともと睡眠を目的として開発された成分ではありません。これは「抗ヒスタミン薬」の一種で、古くからアレルギー症状(くしゃみ、鼻水、じんましん、皮膚のかゆみなど)を抑えるために、多くの風邪薬や鼻炎薬、かゆみ止めなどに配合されてきました。

アレルギー症状を引き起こす原因物質の一つに「ヒスタミン」があります。抗ヒスタミン薬は、このヒスタミンの働きをブロックすることで、つらいアレルギー症状を和らげます。

一方で、このヒスタミンは、脳内においてもう一つの重要な役割を担っています。それが、脳を覚醒させ、意識をはっきりとした状態に保つ働きです。日中に私たちが眠くならずに活動できるのは、脳内のヒスタミンが活発に働いているおかげでもあります。

ジフェンヒドラミン塩酸塩のような第一世代の抗ヒスタミン薬は、血液脳関門を通過して脳内に到達しやすい性質を持っています。その結果、アレルギー症状を抑えるだけでなく、脳内で覚醒を維持しているヒスタミンの働きもブロックしてしまいます。この脳の覚醒を促すスイッチを一時的にオフにすることによって生じる「眠気」という副作用を、主作用として応用したのが、ドリエルのような睡眠改善薬なのです。

つまり、ドリエルは、強制的に脳の機能をシャットダウンさせて眠らせるのではなく、覚醒を維持する物質の働きを弱めることで、自然な眠気が訪れやすい状態を作り出す薬と言えます。この作用機序は、後述する医療用の睡眠薬(睡眠導入剤)とは根本的に異なります。

この成分は、長年にわたって世界中で広く使用されてきた実績があり、安全性に関するデータも豊富です。しかし、医薬品である以上、副作用のリスクはゼロではありません。特に、本来は副作用である眠気を主作用として利用しているため、その効果が翌朝まで持ち越されたり、口の渇きなどの他の副作用が現れたりする可能性があります。これらの点については、後の章で詳しく解説します。

ドリエルとドリエルEXの違い

薬局の棚でドリエルを探すと、「ドリエル」と「ドリエルEX」という2つの製品が並んでいることに気づくでしょう。名前が似ているため、どちらを選べば良いか迷う方も少なくありません。ここでは、両者の違いを明確にし、どちらがどのような人に向いているのかを解説します。

結論から言うと、両者の主な有効成分とその含有量は同じですが、剤形(薬の形状)と付加価値に違いがあります。

| 項目 | ドリエル | ドリエルEX |

|---|---|---|

| 剤形 | 糖衣錠(錠剤) | ソフトカプセル(液体inカプセル) |

| 有効成分 | ジフェンヒドラミン塩酸塩 | ジフェンヒドラミン塩酸塩 |

| 1回量あたりの成分量 | 50mg (2錠) | 50mg (1カプセル) |

| 特徴 | ・標準的な錠剤タイプ ・味やにおいがしない |

・液体カプセルで素早く溶ける ・ラベンダーアロマを配合 |

| こんな人におすすめ | ・錠剤を飲むのに抵抗がない方 ・標準的なタイプを試したい方 |

・効果の速さを重視する方 ・カプセルの方が飲みやすい方 ・アロマの香りでリラックスしたい方 |

参照:エスエス製薬株式会社 公式サイト

この表を基に、それぞれの違いを詳しく見ていきましょう。

まず、最も分かりやすい違いは「剤形」です。

通常の「ドリエル」は、表面が糖でコーティングされた糖衣錠(錠剤)です。錠剤タイプの薬に飲み慣れている方にとっては、最も馴染みやすい形状でしょう。糖衣錠は、薬の苦味やにおいをマスキングする効果があるため、味を気にせず服用できます。1回の服用量は2錠です。

一方、「ドリエルEX」は、液体成分をゼラチンの膜で包んだソフトカプセルです。最大の特徴は、カプセルの中身がすでに液体であるため、服用後に体内で素早く溶け、有効成分が吸収されやすい点です。これにより、錠剤タイプに比べて効果の発現が速いことが期待されます。エスエス製薬の公式サイトでも、「クイックリリース処方」としてその速溶性をアピールしています。1回の服用量は1カプセルで済むため、錠数を少なくしたい方にも向いています。

次に、「有効成分」です。

これは両者ともに共通しており、1回あたりの服用量に含まれるジフェンヒドラミン塩酸塩は50mgで全く同じです。したがって、最終的に体内で作用する主成分は同一であり、期待される基本的な効果(眠気の誘発)や副作用の種類に違いはありません。

最後に、「付加価値」の違いです。

「ドリエルEX」には、有効成分の他に、リラックス効果が期待されるラベンダーアロマが添加物として配合されています。カプセルを飲む際に、ほのかにラベンダーの香りがすることで、就寝前のリラックスタイムを演出し、心地よい眠りへの準備をサポートする狙いがあります。香りによるリラックス効果を重視する方にとっては、魅力的なポイントと言えるでしょう。

これらの違いから、どちらを選ぶべきかの基準が見えてきます。

- 「ドリエル」がおすすめな人

- 錠剤タイプの薬に慣れている方

- まずは標準的な製品から試してみたい方

- 香りなどは不要で、シンプルなものを求める方

- 「ドリエルEX」がおすすめな人

- 少しでも早く効果を実感したい方

- 錠剤を飲むのが苦手で、カプセルの方が飲みやすいと感じる方

- ラベンダーの香りでリラックスしたい方

- 1回の服用が1カプセルで済む手軽さを重視する方

価格面では、一般的に付加価値のある「ドリエルEX」の方が、通常の「ドリエル」よりも若干高めに設定されていることが多いようです。

最終的には、有効成分は同じであるため、個人の好みや何を重視するかによって選択することになります。速効性やリラックス効果を求めるなら「ドリエルEX」、標準的でシンプルなものを求めるなら「ドリエル」という選択が基本となるでしょう。

睡眠改善薬ドリエルと睡眠薬(睡眠導入剤)の違い

「睡眠改善薬」と「睡眠薬(睡眠導入剤)」は、どちらも眠りを助ける薬として混同されがちですが、その実態は全く異なります。ドリエルを安全に使用するためには、この違いを正確に理解しておくことが不可欠です。両者の違いは、主に「対象となる症状」「作用の仕方」「入手方法」の3つの側面に大別されます。

| 項目 | 睡眠改善薬(ドリエルなど) | 睡眠薬(睡眠導入剤) |

|---|---|---|

| 対象症状 | 一時的な不眠(環境の変化、ストレスなど) | 慢性的な不眠症、精神疾患等に伴う不眠 |

| 作用の仕方 | 抗ヒスタミン作用(脳の覚醒を抑え、眠気を誘う) | GABA受容体等に作用(脳の活動を強制的に抑制) |

| 主な成分 | ジフェンヒドラミン塩酸塩など | ベンゾジアゼピン系、非ベンゾジアゼピン系など多数 |

| 入手方法 | 薬局・ドラッグストアで購入可能(第②類医薬品) | 医師の処方箋が必須(医療用医薬品) |

| 依存性・耐性 | 比較的低いとされるが、連用には注意が必要 | 種類により高く、医師の厳格な管理が必須 |

対象となる症状の違い

まず、根本的に異なるのが対象とする「不眠」の種類です。

睡眠改善薬(ドリエル)が対象とするのは、前述の通り「一時的な不眠」です。これは、原因が比較的はっきりしている一過性の寝つきの悪さや眠りの浅さを指します。例えば、「大事な会議の前で高ぶって眠れない」「時差ぼけで体内時計が狂ってしまった」といったケースです。これらの状況が解消されれば、薬がなくても自然に眠れるようになることが前提です。

一方、睡眠薬(睡眠導入剤)が対象とするのは、「慢性的な不眠症」です。医学的に、不眠症は「入眠障害(寝つきが悪い)」「中途覚醒(夜中に何度も目が覚める)」「早朝覚醒(朝早く目が覚めてしまう)」「熟眠障害(ぐっすり眠った感じがしない)」といった症状が週に3日以上あり、それが1ヶ月以上続くことで、日中の活動に支障をきたしている状態と定義されることが多いです。このような慢性的な不眠の背景には、うつ病や不安障害といった精神疾患、睡眠時無呼吸症候群などの身体疾患、あるいは薬の副作用など、専門的な診断と治療が必要な原因が隠れていることが少なくありません。

ドリエルで慢性的な不眠症をなんとかしようとするのは、根本的な原因から目を背けることになり、治療の機会を逃すリスクがあるため、絶対に避けなければなりません。

作用の仕方の違い

両者は、脳に働きかけて眠りを促すという点では共通していますが、そのアプローチが大きく異なります。

睡眠改善薬(ドリエル)は、「抗ヒスタミン作用」を利用します。脳内で覚醒状態を維持するヒスタミンの働きを抑えることで、脳を興奮状態からリラックスした状態へと導き、自然な眠気が訪れるのを「手助け」します。これは、車のアクセルを少し緩めるようなイメージです。

対して、医療用の睡眠薬の多くは、「GABA(ギャバ)神経系」に作用します。GABAは、脳の活動を鎮める働きを持つ神経伝達物質です。睡眠薬は、このGABAの働きを強制的に強めることで、脳全体の活動にブレーキをかけ、興奮を強力に抑制します。これは、車のブレーキを強く踏み込んで強制的に停止させるようなイメージです。そのため、作用がシャープで強力な分、副作用や依存性のリスクも睡眠改善薬より高くなります。近年では、GABA系以外にも、覚醒を維持する物質「オレキシン」の働きを阻害する新しいタイプの睡眠薬も登場しており、より自然な眠りに近い効果を目指した開発が進んでいます。

このように、ドリエルが「眠気を誘う」薬であるのに対し、睡眠薬は「眠らせる」薬であるという点に、作用の強さや性質の大きな違いがあります。

入手方法(処方箋の有無)の違い

作用の違いは、そのまま入手方法の違いにも直結します。

睡眠改善薬(ドリエル)は、市販薬(OTC医薬品)です。第②類医薬品に分類され、薬剤師や登録販売者がいる薬局・ドラッグストアであれば、医師の処方箋なしで購入できます。この手軽さが最大のメリットですが、同時に自己判断で安易に使用を続けてしまうリスクもはらんでいます。

一方、睡眠薬(睡眠導入剤)は、医療用医薬品です。作用が強力で、副作用や依存性のリスク管理が必要なため、必ず医師の診察と処方箋がなければ入手できません。医師は、患者一人ひとりの不眠のタイプ、原因、健康状態、生活背景などを総合的に判断し、最も適切と考えられる薬の種類と量を慎重に選択します。また、服用開始後も定期的に効果や副作用をチェックし、必要に応じて薬の変更や減量、中止を検討します。

インターネットの個人輸入代行サイトなどで海外製の睡眠薬を安易に購入する人がいますが、これは極めて危険な行為です。偽造薬や粗悪品であるリスクが高く、健康に深刻な被害を及ぼす可能性があります。不眠に悩んだら、まずは専門医に相談することが、安全かつ効果的な治療への唯一の道です。

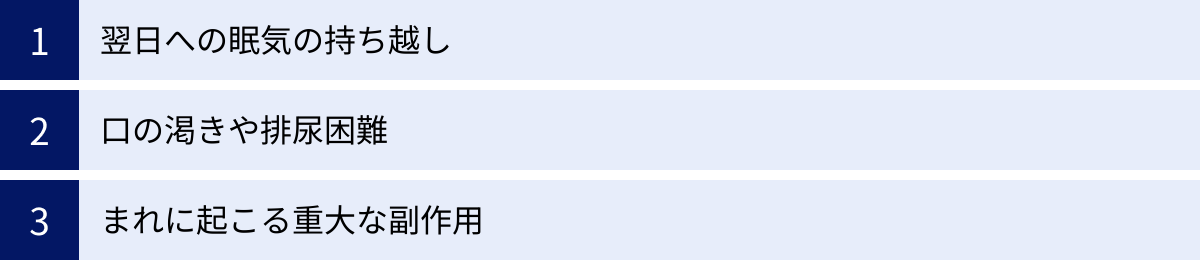

ドリエルの副作用

ドリエルは市販薬であり、比較的安全に使用できる医薬品ですが、副作用が全くないわけではありません。有効成分であるジフェンヒドラミン塩酸塩の作用に伴い、いくつかの副作用が報告されています。ここでは、代表的な副作用とその対処法について、エスエス製薬が公開している添付文書の情報に基づいて詳しく解説します。

翌日への眠気の持ち越し

ドリエルの副作用として最も頻度が高く、注意が必要なのが「翌日への眠気の持ち越し(ハングオーバー)」です。

これは、就寝前に服用したドリエルの作用が、翌朝、目が覚めた後も体内に残ってしまうことで起こります。具体的な症状としては、以下のようなものが挙げられます。

- 頭がボーっとする、頭重感

- 日中の強い眠気

- 注意・集中力の低下

- 倦怠感、だるさ

これらの症状は、仕事や学業のパフォーマンスを低下させるだけでなく、重大な事故につながる危険性もはらんでいます。特に、自動車の運転や危険な機械の操作を行う前には、絶対に使用してはいけません。

この副作用の現れ方には個人差が大きく、薬の代謝能力やその日の体調、睡眠時間などによって左右されます。ドリエルの有効成分であるジフェンヒドラミン塩酸塩の血中濃度が半分になる時間(半減期)は、個人差はありますが約4~8時間とされています。しかし、完全に体から成分が抜けるまでにはさらに時間がかかるため、6~8時間の睡眠をとったとしても、翌朝に影響が残る可能性があるのです。

【対処法と注意点】

- 初めて服用する際は休日の前夜に試す: 翌日に重要な予定がない日に試し、自分にどの程度の眠気の持ち越しが起こるかを確認しましょう。

- 十分な睡眠時間を確保する: 服用後は、少なくとも6時間以上の睡眠時間を確保するように心がけてください。睡眠時間が短いと、副作用が強く現れる傾向があります。

- 症状が強い場合は服用を中止する: 翌日の眠気がひどく、日常生活に支障をきたすようであれば、その後の服用は中止し、薬剤師や医師に相談してください。

口の渇きや排尿困難

ジフェンヒドラミン塩酸塩は、その主作用である抗ヒスタミン作用のほかに、「抗コリン作用」という別の作用も併せ持っています。この抗コリン作用が原因で、いくつかの特徴的な副作用が現れることがあります。

抗コリン作用とは、アセチルコリンという神経伝達物質の働きをブロックする作用のことです。アセチルコリンは、副交感神経(体をリラックスさせる神経)の働きに関わっており、唾液の分泌や、膀胱の収縮による排尿などをコントロールしています。

ドリエルを服用すると、このアセチルコリンの働きが抑えられるため、以下のような副作用が起こることがあります。

- 口のかわき: 唾液の分泌が減少し、口の中が乾燥します。

- 排尿困難: 膀胱の筋肉が収縮しにくくなり、尿が出にくくなったり、残尿感があったりします。

- 便秘: 腸の動きが悪くなることで、便秘になることがあります。

- 目のかすみ、視調節障害: 瞳孔を調節する筋肉に影響し、ピントが合いにくくなることがあります。

これらの症状は、特に高齢者や、もともと前立腺肥大症(排尿困難の症状がある)、緑内障の診断を受けている人では、症状が悪化するリスクがあるため特に注意が必要です。そのため、これらの持病がある人はドリエルを服用してはいけないことになっています。

【対処法と注意点】

- こまめな水分補給: 口の渇きに対しては、水やお茶をこまめに飲むことで対処します。

- 症状の観察: 排尿困難や便秘、目のかすみなどの症状が現れた場合は、服用を中止し、症状が改善しない場合は医師や薬剤師に相談することが重要です。

まれに起こる重大な副作用

頻度は非常に低いものの、ドリエルには注意すべき重大な副作用も報告されています。万が一に備え、これらの初期症状を知っておくことは非常に大切です。

- アナフィラキシー様症状:

服用後すぐに、じんましん、皮膚のかゆみ、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁などがあらわれることがあります。これは重篤なアレルギー反応であり、命に関わることもあるため、このような症状が現れた場合は直ちに服用を中止し、救急車を呼ぶか、速やかに医療機関を受診してください。 - 血液障害(再生不良性貧血、無顆るい球症):

非常にまれですが、血液を作る骨髄の機能が低下する副作用が報告されています。突然の高熱、さむけ、のどの痛み、歯ぐきの出血、鼻血、皮下出血、青あざ、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿などがあらわれた場合は、副作用の可能性があります。これらの症状に気づいたら、すぐに服用を中止し、医師の診察を受けてください。

これらの重大な副作用は、発生する可能性は極めて低いものです。しかし、「市販薬だから絶対に安全」という思い込みは禁物です。何かいつもと違う体調の変化を感じた際には、自己判断せずに専門家に相談するという意識を持つことが、自らの健康を守る上で最も重要です。

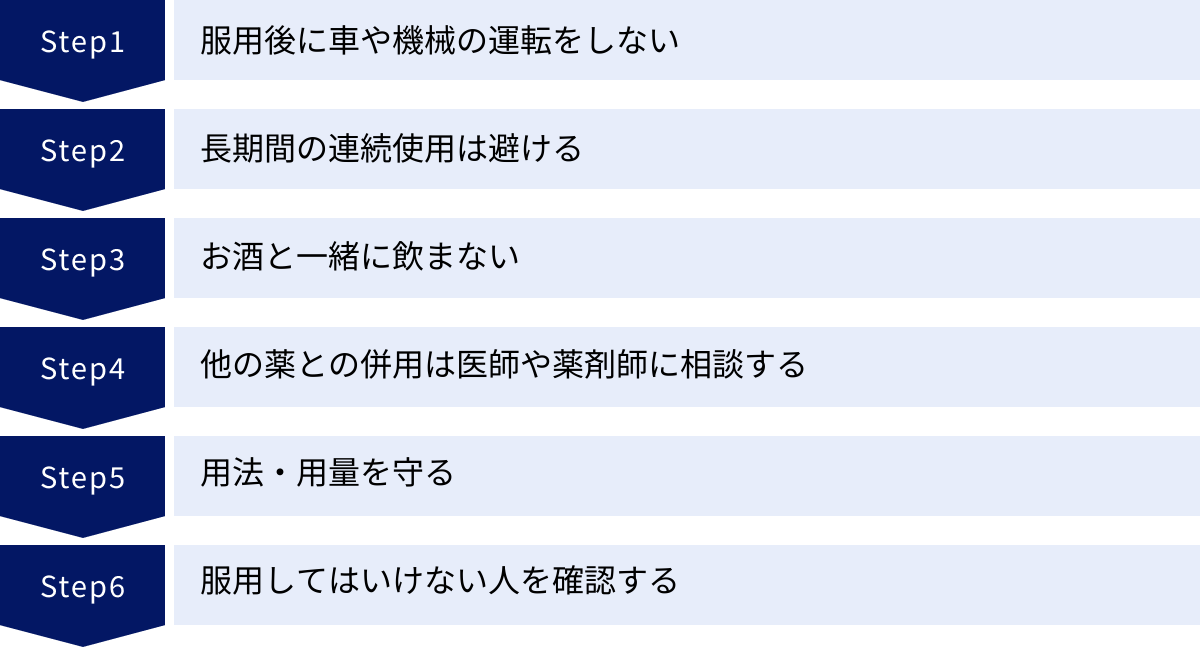

ドリエルを服用する際の6つの注意点

ドリエルは、正しく使えば一時的な不眠のつらい症状を和らげてくれる便利な薬ですが、その効果を安全に得るためには、いくつかの重要な注意点を守る必要があります。ここでは、添付文書に記載されている内容を基に、特に守るべき6つのポイントを、その理由とともに詳しく解説します。

① 服用後に車や機械の運転をしない

これは、最も重要かつ絶対に守らなければならない注意点です。

ドリエルを服用した後は、眠気をもたらす効果がいつまで続くか予測が困難です。前述の通り、翌朝以降も眠気や集中力・判断力の低下といった症状が持ち越される(ハングオーバー)可能性があります。

この状態で自動車やバイクを運転したり、建設機械や工場機械などの操作を行ったりすると、重大な人身事故を引き起こす危険性が極めて高くなります。これは自分だけでなく、他人の命をも危険に晒す行為です。

「少し眠いだけだから大丈夫」「自分は影響を受けにくい体質だ」といった安易な自己判断は絶対にしてはいけません。添付文書にも「服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください」と明確に記載されています。

具体的には、ドリエルを服用した当日は、たとえ短時間・短距離であっても、一切の運転・機械操作を避けるべきです。服用するのは必ず就寝前とし、翌日の予定に運転や危険な作業が含まれていないことを確認してから使用するようにしてください。

② 長期間の連続使用は避ける

ドリエルは、あくまで「一時的な不眠」のための頓服薬です。日常的に、あるいは長期間にわたって飲み続ける薬ではありません。

添付文書には「2~3回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください」と記載されています。(参照:エスエス製薬 ドリエル添付文書)

長期間の使用を避けるべき理由は主に3つあります。

- 根本的な不眠症を見逃すリスク: 数回使用しても眠れない状態が続く場合、それは単なる一時的な不眠ではなく、治療が必要な「不眠症」や、その背景にあるうつ病、睡眠時無呼吸症候群などの病気が隠れているサインかもしれません。ドリエルを使い続けることで、これらの根本原因の発見と治療が遅れてしまう恐れがあります。

- 耐性の形成: 長期間連用すると、薬の効果が徐々に薄れてくる「耐性」が形成されることがあります。同じ効果を得るために、無意識のうちに量を増やしてしまうといった危険な行動につながる可能性も否定できません。

- 精神的依存: 「この薬がないと眠れない」という、薬への精神的な依存状態に陥る可能性があります。薬に頼ることが習慣化し、自力で眠る自信を失ってしまうことも考えられます。

つらい不眠が続く場合は、自己判断で市販薬を使い続けるのではなく、睡眠の専門医や精神科、心療内科などを受診し、適切な診断と治療を受けることが最も重要です。

③ お酒と一緒に飲まない

「寝酒」の習慣がある方は特に注意が必要です。ドリエルとアルコール(お酒)の併用は絶対に避けてください。

ドリエルの有効成分であるジフェンヒドラミン塩酸塩とアルコールは、どちらも脳の働きを抑制する「中枢神経抑制作用」を持っています。この2つを同時に摂取すると、それぞれの作用が互いに強め合い、予期せぬほど強力な眠気、めまい、ふらつき、意識障害、記憶障害、呼吸抑制といった危険な状態を引き起こす可能性があります。

また、寝る前にお酒を飲む「寝酒」は、寝つきを良くするように感じるかもしれませんが、睡眠の質という観点では逆効果です。アルコールは睡眠の後半部分で眠りを浅くし、夜中に目が覚める「中途覚醒」の原因となります。利尿作用によってトイレが近くなることも、睡眠を妨げる一因です。

ドリエルを服用する日は、飲酒を完全に控えるようにしてください。

④ 他の薬との併用は医師や薬剤師に相談する

ドリエルを服用している間は、他の特定の医薬品との併用が禁止されています。添付文書の「本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください」という項目には、以下の薬が挙げられています。

- 他の催眠鎮静薬: 他の睡眠改善薬や、医師から処方された睡眠薬など。

- かぜ薬

- 解熱鎮痛薬

- 鎮咳去痰薬(せき・たんの薬)

- 抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬など)

これらの薬の多くには、ドリエルと同じジフェンヒドラミン塩酸塩や、類似の作用を持つ抗ヒスタミン成分が含まれていることがあります。併用すると、成分が重複して過剰摂取となり、副作用が強く現れる危険性が高まります。

また、上記以外の薬(例えば、高血圧や糖尿病などの持病の薬)やサプリメントを日常的に服用している場合も、相互作用が起こる可能性はゼロではありません。ドリエルを使用する前には、必ずかかりつけの医師や、薬局の薬剤師に現在服用中の薬を伝え、併用しても問題ないかを確認してください。その際、「お薬手帳」を持参すると、正確な情報をスムーズに伝えることができます。

⑤ 用法・用量を守る

医薬品は、定められた用法・用量を守って初めて、その効果と安全性が担保されます。ドリエルの用法・用量は「寝つきが悪い時や眠りが浅い時、次の量を1日1回就寝前に水又はぬるま湯で服用してください。【年齢】成人(15才以上)【1回量】2錠(ドリエルEXの場合は1カプセル)」と定められています。

「早く、もっと強く効かせたい」という理由で、定められた量を超えて服用することは絶対にやめてください。量を増やしても効果が高まるという保証はなく、過剰摂取(オーバードーズ)となり、副作用のリスクが急激に高まるだけで非常に危険です。急性中毒症状として、錯乱、幻覚、けいれんなどを引き起こすこともあります。

また、1日1回という回数を守り、日中に眠くなったからといって追加で服用するような使い方もしてはいけません。必ず「就寝前」に服用するというルールを守ってください。

⑥ 服用してはいけない人を確認する

ドリエルは、すべての人に安全に使えるわけではありません。体質や持病によっては、使用することで健康を害するリスクがあるため、添付文書で「服用してはいけない人(禁忌)」が定められています。以下の項目に一つでも当てはまる場合は、ドリエルを服用することはできません。

- 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人: 過去にドリエルや、ジフェンヒドラミン塩酸塩を含む他の薬で発疹やかゆみなどを起こしたことがある人は、重篤なアレルギー反応(アナフィラキシー)を起こす危険性があります。

- 15才未満の小児: 小児に対する安全性は確立されていません。

- 日常的に不眠の人: 慢性的な不眠症の可能性があり、市販薬で対処すべきではありません。

- 不眠症の診断を受けた人: 医師の管理の下で、適切な治療を受ける必要があります。

- 妊婦又は妊娠していると思われる人: 胎児への安全性が確認されていません。

- 授乳中の人: 成分が母乳に移行し、乳児に悪影響を及ぼす可能性があります。

- 次の症状のある人(排尿困難): 抗コリン作用により、症状が悪化する恐れがあります。

- 次の診断を受けた人(緑内障、前立腺肥大): 緑内障では眼圧が上昇し、前立腺肥大では排尿困難が悪化するリスクがあります。

これらの項目に該当しないか、服用前に必ず自分自身で確認することが大切です。

ドリエルに関するよくある質問

ここでは、ドリエルに関して多くの人が抱く疑問について、Q&A形式で分かりやすくお答えします。これまでの内容の復習も兼ねて、参考にしてください。

毎日服用してもいいですか?

いいえ、毎日の服用は絶対に避けてください。

ドリエルは、あくまで「一時的な不眠」に対して、頓服(症状があるときだけ服用)として使用する薬です。添付文書にも明記されている通り、2~3回服用しても症状が改善しない場合は、慢性的な不眠症や他の病気の可能性が考えられます。 その場合は、自己判断で服用を続けるのではなく、速やかに服用を中止し、医師や薬剤師、登録販売者に相談してください。

毎日眠れない状態が続くということは、生活習慣の乱れやストレス、あるいは何らかの疾患が背景にあるサインです。市販薬で症状をごまかし続けることは、根本的な原因の発見を遅らせ、問題を深刻化させる可能性があります。つらい不眠が続く場合は、必ず医療機関を受診しましょう。

依存性や耐性はありますか?

医療用の睡眠薬(特にベンゾジアゼピン系など)と比較すると、ドリエルの有効成分であるジフェンヒドラミン塩酸塩の依存性や耐性のリスクは、一般的に低いとされています。

しかし、リスクがゼロというわけではありません。

- 精神的依存: 長期間使用を続けることで、「この薬がないと眠れないのではないか」という不安にかられ、薬を手放せなくなる「精神的依存」に陥る可能性があります。

- 耐性: 連用によって、脳が薬の作用に慣れてしまい、同じ量では以前のような効果が得られにくくなる「耐性」が形成されることも考えられます。

これらのリスクを避けるためにも、ドリエルはあくまで短期間の使用に留め、漫然と連用しないことが非常に重要です。

妊娠中や授乳中に服用できますか?

いいえ、妊娠中または妊娠の可能性がある方、および授乳中の方はドリエルを服用できません。

これは添付文書において「してはいけないこと」として明確に定められています。

妊娠中の服用は、有効成分が胎盤を通過して胎児に影響を及ぼす安全性が確認されていません。また、授乳中に服用すると、有効成分が母乳中に移行し、それを飲んだ乳児に眠気や興奮といった副作用を引き起こす可能性があります。

妊娠中や授乳期はホルモンバランスの変化などから不眠に悩む方も少なくありませんが、自己判断で市販薬を使用するのは大変危険です。不眠の症状がつらい場合は、必ずかかりつけの産婦人科医や小児科医に相談し、安全な対処法について指導を受けてください。

何歳から服用できますか?

ドリエルは、15歳以上から服用できます。15歳未満の小児は服用できません。

小児や思春期の不眠は、生活リズムの乱れ、学業や友人関係のストレス、発達上の特性など、大人とは異なる様々な要因が複雑に絡み合っていることが多く、専門的なアプローチが必要です。安易に市販の睡眠改善薬を使用するのではなく、まずは生活習慣の見直しを行い、それでも改善しない場合は小児科や児童精神科などの専門医に相談することが大切です。

ドリエルはどこで購入できますか?

ドリエルは「第②類医薬品」に分類されています。そのため、購入できる場所は以下の通りです。

- 薬剤師または登録販売者が在籍している薬局・ドラッグストア

- 厚生労働省の許可を得た一部のインターネット通販サイト

コンビニエンスストアなどでは購入できません。

第②類医薬品は、副作用のリスクなどから、専門家による情報提供が努力義務とされています。特に、初めてドリエルを使用する方や、他に薬を飲んでいる方、何らかの持病がある方は、購入時に薬剤師や登録販売者に積極的に相談し、自分の状態に合っているか、注意すべき点はないかを確認することをおすすめします。安全に薬を使用するために、専門家のアドバイスを有効に活用しましょう。

ドリエル以外の市販の睡眠改善薬

薬局の棚には、ドリエル以外にも様々なメーカーから睡眠改善薬が販売されています。ここでは、代表的な製品をいくつか紹介し、その特徴を比較します。これらの製品を選ぶ際の参考にしてください。

結論から言うと、現在日本で市販されている睡眠改善薬の有効成分は、ほとんどがドリエルと同じ「ジフェンヒドラミン塩酸塩」です。したがって、期待できる効果や注意すべき副作用は、基本的にどの製品も同じと考えて差し支えありません。

| 製品名 | 製造販売元 | 有効成分(1回量あたり) | 特徴 |

|---|---|---|---|

| ドリエル | エスエス製薬 | ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg | ・睡眠改善薬の代表的製品 ・錠剤と液体カプセル(EX)の2種類 |

| ネオデイ | 大正製薬 | ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg | ・ドリエルと同じ有効成分 ・小粒の錠剤で飲みやすい工夫 |

| リポスミン | 皇漢堂製薬 | ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg | ・ドリエルと同じ有効成分 ・比較的安価な傾向にある |

| ドリーミオ | 新生薬品工業 | ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg | ・ドリエルと同じ有効成分 ・シンプルなパッケージ |

参照:各社公式サイト

ネオデイ(大正製薬)

総合感冒薬「パブロン」や栄養ドリンク「リポビタンD」などで知られる大正製薬が販売する睡眠改善薬です。

有効成分はドリエルと全く同じジフェンヒドラミン塩酸塩で、1回量(2錠)あたりの含有量も50mgで同じです。そのため、効果や副作用、使用上の注意点はドリエルと基本的に共通しています。

製品の特長として、錠剤が小粒で飲みやすいように工夫されている点が挙げられます。錠剤を飲むのが苦手な方にとっては、選択肢の一つとなるでしょう。ドリエルと同様に知名度も高く、多くの薬局で取り扱われています。

リポスミン(皇漢堂製薬)

皇漢堂製薬が製造・販売する睡眠改善薬です。ジェネリック医薬品を多く手掛けるメーカーとして知られています。

リポスミンの有効成分もジフェンヒドラミン塩酸塩で、含有量もドリエルと同じです。したがって、薬理作用に違いはありません。

リポスミンの最大の特徴は、他の同種同効薬と比較して、価格が安価な傾向にあることです。有効成分が同じであれば、できるだけコストを抑えたいと考える方にとっては、魅力的な選択肢となります。品質は国の基準をクリアしているため、安価だからといって効果が劣るわけではありません。

ドリーミオ(新生薬品工業)

新生薬品工業が販売する睡眠改善薬です。

こちらも有効成分はジフェンヒドラミン塩酸塩で、ドリエルやネオデイなどと同成分・同量です。基本的な効能・効果、注意点は変わりません。

このように、市場に出回っている市販の睡眠改善薬は、製品名やメーカー、パッケージデザイン、価格は異なりますが、その中身(有効成分)はほとんど同じです。

したがって、製品を選ぶ際のポイントは以下のようになります。

- 信頼性・知名度: 長年の販売実績やブランドイメージで選びたいなら「ドリエル」や「ネオデイ」。

- 価格: コストパフォーマンスを重視するなら「リポスミン」などの製品。

- 剤形や飲みやすさ: 液体カプセルの速溶性を求めるなら「ドリエルEX」、小粒の錠剤が良ければ「ネオデイ」。

どの製品を選ぶにしても、有効成分がジフェンヒドラミン塩酸塩である以上、守るべき注意点(運転しない、連用しない、お酒と併用しない等)は全て共通です。製品名が変わっても、安易な使用は禁物であることを肝に銘じておきましょう。

薬に頼らない!睡眠の質を高める生活習慣

ドリエルのような睡眠改善薬は、つらい一時的な不眠を乗り切るための有効な手段の一つですが、それはあくまで対症療法に過ぎません。不眠の根本的な解決を目指し、健やかな毎日を送るためには、薬に頼らずとも質の高い睡眠を得られるような生活習慣を築くことが最も重要です。

ここでは、今日から実践できる、睡眠の質を高めるための具体的な生活習慣を6つご紹介します。

朝に太陽の光を浴びる

私たちの体には、約24時間周期で心身の状態をコントロールする「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。この体内時計が、夜になると自然に眠くなり、朝になると目が覚めるというリズムを作り出しています。

この体内時計をリセットし、正常に機能させるための最も強力なスイッチが「朝の太陽光」です。

朝、網膜から太陽の光が入ると、その信号が脳の視交叉上核という部分に伝わり、体内時計がリセットされます。同時に、睡眠を促すホルモンである「メラトニン」の分泌がストップします。そして、リセットされてから約14~16時間後に、脳は再びメラトニンの分泌を開始し、体を休息モードへと導きます。

つまり、朝しっかりと光を浴びることが、その日の夜の自然な眠気を誘うための第一歩となるのです。

- 実践のポイント:

- 起床後、すぐにカーテンを開けて部屋に太陽光を取り込む。

- ベランダや庭に出て、15分程度、直接光を浴びる(曇りや雨の日でも屋外の光で十分効果があります)。

- 通勤・通学時に一駅分歩くなど、意識的に朝日を浴びる時間を作る。

日中に適度な運動をする

日中の適度な運動は、夜の快眠に非常に効果的です。運動には主に2つの効果が期待できます。

- 心地よい疲労感: 運動によって肉体が適度に疲れることで、夜の寝つきがスムーズになります。

- 深部体温のコントロール: 人は、体の内部の温度である「深部体温」が下がる時に眠気を感じます。日中に運動をして深部体温をしっかり上げておくと、夜にかけて体温が下がる際の落差が大きくなり、より強い眠気を感じやすくなります。

ウォーキング、ジョギング、ヨガ、水泳など、自分が楽しめる有酸素運動を習慣にするのがおすすめです。

- 実践のポイント:

- 運動の習慣がない人は、まずは1日20~30分のウォーキングから始めてみましょう。

- 運動を行う時間帯は、就寝の3時間くらい前までが理想的です。就寝直前に激しい運動をすると、交感神経が活発になり、逆に寝つきが悪くなるため注意が必要です。

就寝前のカフェインやアルコールを控える

就寝前の飲み物は、睡眠の質に直接的な影響を与えます。特に注意したいのがカフェインとアルコールです。

- カフェイン: コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには、強力な覚醒作用があります。その効果は個人差がありますが、一般的に3~5時間程度持続すると言われています。質の良い睡眠のためには、夕方以降(遅くとも就寝の4時間前まで)のカフェイン摂取は避けるのが賢明です。

- アルコール(寝酒): アルコールを飲むと一時的に寝つきが良くなるように感じますが、これは大きな誤解です。アルコールは睡眠の後半部分で、脳を覚醒させる作用があります。これにより、眠りが浅くなったり、夜中に何度も目が覚めたり(中途覚醒)する原因となります。また、利尿作用もあるため、夜中のトイレで睡眠が中断されがちです。

寝る前のスマートフォンやパソコンの使用を避ける

現代人の睡眠の質を低下させる大きな要因の一つが、就寝前のデジタルデバイスの使用です。スマートフォンやパソコン、タブレットなどの画面が発する「ブルーライト」は、太陽光に多く含まれる光の波長に近く、脳に「今は昼間だ」という誤った信号を送ってしまいます。

これにより、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌が強力に抑制され、体内時計が乱れて寝つきが悪くなるのです。また、SNSや動画、ゲームなどの刺激的なコンテンツは、脳を興奮状態にさせ、リラックスとは程遠い状態にしてしまいます。

- 実践のポイント:

- 就寝の1~2時間前には、すべてのデジタルデバイスの使用を終えることをルールにしましょう。

- どうしても使用する場合は、画面の明るさを下げたり、ブルーライトカット機能(ナイトモードなど)を活用したりする工夫も有効です。

- 寝室にスマートフォンを持ち込まない「デジタル・デトックス」もおすすめです。

ぬるめのお風呂にゆっくり浸かる

就寝前の入浴は、スムーズな入眠を促すための効果的な儀式です。ポイントは、「ぬるめのお湯にゆっくり浸かる」ことです。

就寝の90分~2時間前に、38~40℃程度のぬるめのお湯に15~20分ほど浸かるのが理想的です。これにより、一時的に上昇した深部体温が、入浴後に急降下します。この体温の低下が、脳に「眠る時間だ」という合図を送り、自然で深い眠りへと誘います。

熱すぎるお湯(42℃以上)は、交感神経を刺激して体を覚醒させてしまうため逆効果です。リラックス効果のある香りの入浴剤を使ったり、照明を少し落としたりするのも良いでしょう。

自分に合った寝室環境を整える

睡眠の質は、寝室の環境に大きく左右されます。「寝室は眠るための聖域」と位置づけ、快適な環境を整えましょう。

- 光: 豆電球やカーテンの隙間から漏れる光も、メラトニンの分泌を妨げることがあります。遮光カーテンを活用し、できるだけ部屋を真っ暗にしましょう。

- 音: 時計の秒針や家電の作動音など、意外な音が睡眠を妨げていることがあります。耳栓を使ったり、逆に「ホワイトノイズ」のような心地よい環境音を流したりするのも一つの方法です。

- 温度・湿度: 夏は25~26℃、冬は22~23℃、湿度は年間を通して50~60%程度が快適とされています。エアコンや加湿器・除湿器を上手に使い、最適な環境を保ちましょう。

- 寝具: 体に合わないマットレスや枕は、熟睡を妨げるだけでなく、肩こりや腰痛の原因にもなります。自分の体格や寝姿勢に合ったものを選ぶことが重要です。

これらの生活習慣は、一つひとつは小さなことかもしれませんが、継続することで睡眠の質を大きく改善する力を持っています。薬に頼る前に、まずは自分の生活を見直すことから始めてみましょう。

まとめ:ドリエルを正しく理解してつらい不眠を改善しよう

この記事では、睡眠改善薬ドリエルについて、その効果の仕組みから副作用、正しい使い方、そして薬に頼らない生活習慣まで、多角的に解説してきました。

最後に、重要なポイントを改めて確認しましょう。

- ドリエルは「一時的な不眠」を緩和する市販の睡眠改善薬であり、慢性的な不眠症を治療する医療用の睡眠薬とは全く異なります。

- その効果は、アレルギー薬の成分(ジフェンヒドラミン塩酸塩)が持つ副作用の「眠気」を主作用として利用したもので、脳の覚醒を促すヒスタミンの働きを抑えることで、自然な眠りを手助けします。

- 安全に使用するためには、「翌日の眠気」などの副作用や、「運転操作をしない」「連用しない」「お酒と併用しない」といった注意点を正しく理解し、必ず用法・用量を守ることが極めて重要です。

- 2~3回使用しても眠れない状態が続く場合は、自己判断で服用を継続せず、必ず医師や薬剤師に相談してください。その不眠は、市販薬で対処すべきではない、別の原因が隠れているサインかもしれません。

- 薬はあくまで一時的なサポートです。不眠の根本的な解決には、朝の光、日中の運動、就寝前の過ごし方といった生活習慣の改善が不可欠です。

一時的な不眠は、誰にでも起こりうるつらい症状です。ドリエルは、そのような時に正しく使えば、心強い味方となってくれるでしょう。しかし、その手軽さゆえに安易な使用に流れやすいという側面も持っています。

この記事を通じて、ドリエルという薬を正しく理解し、ご自身の健康と安全を最優先した上で、賢く付き合っていくための一助となれば幸いです。つらい不眠に悩むすべての方が、健やかな眠りを取り戻せることを願っています。