現代社会において、睡眠に関する悩みは多くの人が抱える共通の課題となっています。「寝つきが悪い」「夜中に何度も目が覚める」「朝起きても疲れが取れていない」といった悩みは、日中のパフォーマンス低下や心身の不調に直結します。このような状況を改善するための一つの選択肢として、手軽に始められる「睡眠サプリ」が注目を集めています。

中でも、品質とコストパフォーマンスの高さで知られるDHCは、睡眠の質をサポートするサプリメントを複数展開しており、どれを選べば良いか迷っている方も少なくないでしょう。DHCの睡眠サプリは、科学的根拠に基づいて機能性が表示された「機能性表示食品」であり、漠然とした健康食品とは一線を画します。

しかし、一言で「睡眠サプリ」といっても、含まれる成分や期待できる効果は製品によって様々です。「眠りの深さ」に特化したもの、ストレス緩和を主目的とするものなど、それぞれに特徴があります。自分自身の悩みの原因を正しく理解し、それに合った成分が配合されたサプリを選ぶことが、効果を実感するための最も重要な鍵となります。

この記事では、DHCが提供する睡眠関連のサプリメント全4種類について、それぞれの特徴、機能性関与成分、期待できる効果を徹底的に比較・解説します。さらに、具体的な悩みのタイプ別に最適なサプリの選び方から、効果を最大限に引き出すための飲み方、安全性に関する注意点、そしてサプリと併用したい生活習慣改善のヒントまで、網羅的にご紹介します。

この記事を最後まで読めば、DHCの睡眠サプリに関するあらゆる疑問が解消され、あなたにぴったりの一品を見つけ、より良い睡眠への第一歩を踏み出せるはずです。

目次

DHCの睡眠サプリとは?

DHCの睡眠サプリについて深く理解するためには、まずそれらがどのような位置づけの製品なのかを知る必要があります。特に、病院で処方される「睡眠薬」との違いや、「機能性表示食品」としてどのような効果が期待できるのかを正しく把握しておくことが、サプリメントを安全かつ効果的に活用するための第一歩となります。ここでは、これらの基本的な知識について詳しく解説していきます。

医薬品である睡眠薬との違い

「夜眠れない」という悩みを解決する手段として、睡眠サプリと睡眠薬はしばしば混同されがちですが、この二つは目的、成分、法的な位置づけにおいて根本的に異なります。この違いを理解することは、自身の状況に適した選択をする上で非常に重要です。

まず、最も大きな違いは「目的」です。

- 医薬品(睡眠薬): 医師の診断のもとで処方され、「不眠症」という病気の治療を目的とします。脳の中枢神経に直接作用し、強制的に眠りを誘発する強い効果を持ちます。

- サプリメント: あくまで「食品」の一種であり、病気の治療を目的とするものではありません。日々の食事では不足しがちな栄養素を補ったり、含まれる成分の働きによって健康の維持・増進をサポートしたりすることが目的です。DHCの睡眠サプリは、睡眠の質を高める、ストレスを緩和するなど、健康な人の睡眠に関する悩みをサポートする役割を担います。

次に、「成分」と「作用」にも明確な差があります。

睡眠薬には、ベンゾジアゼピン系、非ベンゾジアゼピン系、メラトニン受容体作動薬、オレキシン受容体拮抗薬など、化学的に合成された様々な有効成分が用いられます。これらは脳の特定部位に働きかけ、強い鎮静作用や催眠作用を発揮します。その効果は強力ですが、一方で副作用のリスクも伴います。代表的なものには、翌日への眠気の持ち越し、ふらつき、依存性、耐性(長期間使用すると効果が薄れること)などが挙げられます。

対して、DHCの睡眠サプリに含まれるのは、GABA(ギャバ)、L-テアニン、清酒酵母といった、主に食品由来の成分やアミノ酸です。これらの成分は、医薬品のように強制的に眠らせるのではなく、リラックス状態を促したり、睡眠リズムに関わる体内プロセスを穏やかにサポートしたりすることで、自然な眠りへと導く手助けをします。作用が穏やかであるため、医薬品のような強い副作用の心配は基本的に低いとされています。

さらに、「法的な規制」と「入手方法」も異なります。

医薬品は、医薬品医療機器等法(薬機法)に基づき、有効性や安全性について国の厳しい審査を経て承認されなければ製造・販売できません。特に睡眠薬の多くは医師の処方箋がなければ入手できません。

一方、サプリメントは「食品」として食品衛生法のもとで管理されています。誰でもドラッグストアやオンラインショップで自由に購入できる手軽さがありますが、それはあくまで治療を目的としていないからこそです。

これらの違いをまとめたものが以下の表です。

| 項目 | 医薬品(睡眠薬) | DHCの睡眠サプリ(機能性表示食品) |

|---|---|---|

| 目的 | 不眠症などの病気の治療 | 健康の維持・増進、睡眠の質のサポート |

| 位置づけ | 医薬品 | 食品 |

| 作用 | 中枢神経に作用し、強制的に入眠を促す | リラックスを促し、自然な眠りをサポートする |

| 作用の強さ | 強い | 穏やか |

| 副作用リスク | 依存性、耐性、翌日の眠気など比較的高い | 基本的に低い(体質や過剰摂取による不調はあり得る) |

| 入手方法 | 主に医師の処方箋が必要 | ドラッグストア、通販などで自由に購入可能 |

このように、睡眠薬と睡眠サプリは全くの別物です。慢性的な不眠に悩み、日常生活に深刻な支障が出ている場合は、自己判断でサプリに頼るのではなく、まず専門の医療機関を受診し、医師に相談することが不可欠です。一方で、「最近、寝つきが少し悪い」「ストレスでリラックスできない」「もっとすっきり目覚めたい」といった、病気とはいえない範囲の睡眠の悩みを改善したい場合には、DHCのような機能性表示食品のサプリが有効な選択肢となり得ます。

機能性表示食品として期待できる効果

DHCの睡眠サプリを理解する上で、もう一つ重要なキーワードが「機能性表示食品」です。これは、サプリメントを選ぶ際の信頼性の指標となる制度であり、その意味を正しく知っておくことが大切です。

機能性表示食品とは、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を商品パッケージに表示することができる食品のことです。2015年に始まった制度で、消費者が商品の情報を正しく理解し、製品を選択しやすくすることを目的としています。

この制度のポイントは「科学的根拠」にあります。機能性を表示するためには、事業者は製品を用いた臨床試験を行うか、あるいは製品に含まれる機能性関与成分に関する研究レビュー(質の高い複数の研究論文を体系的に評価したもの)を実施し、その結果を販売前に消費者庁長官へ届け出る必要があります。届け出られた安全性や機能性の根拠に関する情報は、消費者庁のウェブサイトで誰でも閲覧できるようになっており、透明性が確保されています。

よく似たものに「特定保健用食品(トクホ)」がありますが、両者には違いがあります。

- 特定保健用食品(トクホ): 国が個別の商品ごとに有効性や安全性を審査し、表示を許可します。許可のマーク(人の形をしたマーク)が表示されます。

- 機能性表示食品: 国の審査はなく、事業者の責任で科学的根拠を評価し、届け出を行います。国の許可マークはありません。

トクホの方がより厳格な国の審査を経ているといえますが、機能性表示食品も科学的根拠がなければ機能性をうたうことはできず、一定の信頼性が担保されているといえます。DHCの睡眠関連サプリは、この機能性表示食品の制度に則っており、パッケージには「届出表示」として、具体的にどのような機能性が報告されているかが明記されています。

例えば、「本品にはGABAが含まれます。GABAには、仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能があることが報告されています。」といった具体的な記述がこれにあたります。消費者はこの表示を見ることで、そのサプリがどのような悩みにアプローチする製品なのかを、科学的根拠に基づいて判断できるのです。

ただし、ここで非常に重要な注意点があります。機能性表示食品は、あくまで健康な人を対象としており、「疾病の診断、治療、予防を目的としたものではない」という点が法律で定められています。つまり、不眠症という病気を治す効果は保証されていません。期待できるのは、届出表示に記載された範囲内での、健康の維持・増進に役立つ効果です。

DHCの睡眠サプリは、「睡眠の質(眠りの深さ)を高める」「起床時の疲労感を軽減する」「一時的な精神的ストレスを緩和する」といった、科学的に報告されている機能性を持つ成分を含んでいます。これらは、日々の生活の中で感じる睡眠に関するちょっとした不満や悩みを、穏やかにサポートしてくれるものと理解するのが適切です。医薬品のような劇的な変化を期待するのではなく、生活習慣の改善と組み合わせながら、健やかな眠りを目指すための心強いパートナーとして活用するのが、機能性表示食品であるDHCサプリとの賢い付き合い方といえるでしょう。

DHCの睡眠サプリ全4種を徹底比較

DHCでは、睡眠の悩みにアプローチする機能性表示食品として、主に4種類のサプリメントを展開しています。それぞれに異なる機能性関与成分が含まれており、期待できる効果やターゲットとする悩みが異なります。ここでは、各製品の特徴を詳しく解説し、比較することで、あなたに最適な一品を見つける手助けをします。

まずは、4つのサプリメントの概要を一覧表で比較してみましょう。

| 製品名 | 機能性関与成分 | 届出表示(期待できる主な効果) | 1日摂取目安量 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|---|

| グッスミン 酵母350mg | 清酒酵母GSP6 | 睡眠の質(眠りの深さ)の向上、すっきりとした目覚めをサポート | 1粒 | 眠りが浅い、夜中に目が覚める、朝スッキリ起きられない方 |

| ギャバ(GABA) | GABA | 一時的な精神的ストレスや疲労感の緩和、活力・活気の低下を軽減 | 1粒 | 仕事や勉強のストレスで寝付けない、疲労感が強い方 |

| ゆったり | L-テアニン | 夜間の良質な睡眠(起床時の疲労感や眠気の軽減)をサポート、一過性の作業にともなうストレスの緩和 | 4粒 | 朝起きても疲れが取れていない、日中の緊張感が強い方 |

| リラックスの素 | L-テアニン | 夜間の良質な睡眠(起床時の疲労感や眠気の軽減)をサポート、一過性の作業にともなうストレスの緩和 | 1粒 | シンプルにテアニンの効果を試したい、起床時のだるさが気になる方 |

| 参照:DHC公式サイト(各製品ページ) |

この表からもわかるように、それぞれのサプリは異なる角度から睡眠の悩みにアプローチします。以下で、各製品の詳細を一つずつ見ていきましょう。

① グッスミン 酵母350mg

特徴と期待できる効果

「グッスミン 酵母350mg」は、睡眠の「深さ」に特化したアプローチが最大の特徴です。夜中に何度も目が覚めてしまう、ぐっすり眠れた感覚がない、朝起きても眠気が残っているといった、「睡眠の質」そのものに課題を感じている方に最適なサプリメントです。

この製品の鍵となるのは、DHCが独自に開発したオリジナル成分「清酒酵母」です。古くから「眠り酵母」として知られていた清酒酵母に着目し、数多くの酵母の中から睡眠の質を高める働きに優れた株を選び出して培養しています。

届出表示として、「本品には清酒酵母GSP6が含まれます。清酒酵母GSP6は、睡眠の質(眠りの深さ)を高める機能、すっきりとした目覚めをサポートする機能があることが報告されています。」と明記されています。これは、深いノンレム睡眠の時間を増やすことで、睡眠全体の質を向上させる可能性を示唆しています。質の高い睡眠は、心身の疲労回復に不可欠であり、すっきりとした目覚めにも直結します。加齢とともに眠りが浅くなりがちな方にも、心強い味方となるでしょう。

主な機能性関与成分

- 清酒酵母GSP6: 1粒あたり350mg配合

- DHCが特許を取得している独自の成分です。(特許第5529344号)

- この成分が、睡眠の質を測る指標の一つである「デルタ波」と呼ばれる脳波を増加させ、深い睡眠を促すことが研究で示唆されています。深い眠りは、成長ホルモンの分泌や細胞の修復など、身体のメンテナンスに重要な役割を果たします。

こんな人におすすめ

- 夜中に目が覚めやすい方

- 長時間寝ても眠りが浅く、疲れが取れないと感じる方

- 朝、すっきりと目覚めたい方

- 加齢による睡眠の質の低下が気になり始めた方

② ギャバ(GABA)

特徴と期待できる効果

「ギャバ(GABA)」は、現代社会の大きな課題である「ストレス」に着目したサプリメントです。仕事や勉強、人間関係などによる精神的なプレッシャーが原因で、頭が冴えてしまって寝付けない、常に緊張感が抜けないといった方に適しています。

GABA(Gamma-Aminobutyric Acid/ガンマアミノ酪酸)は、私たちの脳内に元々存在する神経伝達物質の一つで、興奮を鎮め、リラックスさせる働きを持っています。しかし、強いストレスにさらされると、体内のGABAは大量に消費されてしまいます。このサプリは、不足しがちなGABAを手軽に補給することで、ストレスによる心身の緊張を和らげ、穏やかな状態へと導くことを目指します。

届出表示には、「本品にはGABAが含まれます。GABAには、(中略)仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能、活力・活気(積極的な気分、いきいきとした気分、やる気など)の低下を軽減する機能があることが報告されています。」と記載されています。睡眠に直接言及しているわけではありませんが、睡眠の質を低下させる大きな要因である「ストレス」と「疲労感」にアプローチすることで、結果的に安らかな眠りをサポートする効果が期待できます。日中のパフォーマンス向上にもつながる、一石二鳥のサプリといえるかもしれません。

主な機能性関与成分

- GABA: 1粒あたり200mg配合

- GABAは、ストレスマーカーとされる唾液中のクロモグラニンAの数値を低下させたり、リラックス状態の指標であるアルファ波を増加させたりすることが研究で報告されています。これにより、精神的なストレスを緩和する効果が期待されます。

こんな人におすすめ

- 仕事や勉強によるストレスで、夜も考え事をしてしまう方

- プレッシャーを感じやすく、心身の緊張が抜けない方

- 日中の疲労感が強く、気力ややる気が低下しがちな方

- ストレスが原因で寝つきが悪いと感じる方

③ ゆったり

特徴と期待できる効果

「ゆったり」は、その名の通り、就寝前のリラックスタイムをサポートし、睡眠の質を高めることを目的としたサプリメントです。主成分である「L-テアニン」に加えて、沖縄の伝統ハーブである「クワンソウ」や、リラックスハーブとして知られる「バレリアン」「メリッサ」などを複合的に配合しているのが特徴です。

この製品の機能性の中心はL-テアニンにあります。L-テアニンは緑茶に含まれるアミノ酸の一種で、リラックス効果や睡眠の質向上効果が広く知られています。届出表示は「本品にはL-テアニンが含まれます。L-テアニンは、夜間の良質な睡眠(起床時の疲労感や眠気の軽減)をサポートすることが報告されています。また、一過性の作業にともなうストレスをやわらげることが報告されています。」となっています。

この表示からわかるように、「ゆったり」は「起床時の疲労感」を軽減することにフォーカスしています。寝たはずなのに朝からだるい、すっきりしないといった悩みに応える設計です。また、日中のストレス緩和効果も報告されているため、ストレスと睡眠の両方にアプローチしたい方にも適しています。複数のハーブ成分が加わることで、多角的なリラックス感を求める方に選ばれやすいサプリメントです。

主な機能性関与成分

- L-テアニン: 4粒あたり200mg配合

- 脳内でリラックス状態の指標となるα波を増加させることが知られています。これにより、心身の緊張をほぐし、スムーズな入眠をサポートします。また、睡眠の質を高め、中途覚醒を減らすことで、起床時の爽快感を向上させる効果が期待されます。

- その他の配合成分: クワンソウエキス末、バレリアンエキス末、メリッサエキス末など

こんな人におすすめ

- 朝起きても疲れが取れておらず、だるさを感じる方

- 日中のストレスで気分が落ち着かない方

- 複数のリラックス成分を一度に試したい方

- 就寝前にリラックスする習慣をつけたい方

④ リラックスの素

特徴と期待できる効果

「リラックスの素」は、前述の「ゆったり」と同じく、機能性関与成分として「L-テアニン」を配合したサプリメントです。届出表示も「ゆったり」と同一で、「夜間の良質な睡眠(起床時の疲労感や眠気の軽減)をサポートする」「一過性の作業にともなうストレスをやわらげる」という機能性が報告されています。

では、「ゆったり」との違いは何かというと、配合成分のシンプルさにあります。「リラックスの素」は、L-テアニン以外のハーブエキスなどを含まず、L-テアニンの働きに特化した処方になっています。これにより、純粋にL-テアニンの効果を試してみたい方や、他のハーブとの相性を気にする必要がないというメリットがあります。

また、1日の摂取目安量が「ゆったり」は4粒なのに対し、「リラックスの素」は1粒で済むという手軽さも魅力です。毎日続けるものだからこそ、飲む粒数の少なさを重視する方にとっては大きなポイントとなるでしょう。価格面でも、よりシンプルにL-テアニンを摂取したい場合の選択肢となります。

主な機能性関与成分

- L-テアニン: 1粒あたり200mg配合

- 「ゆったり」と同様に、L-テアニンが200mg配合されています。1粒で同量の機能性関与成分を摂取できる効率の良さが特徴です。

こんな人におすすめ

- 「ゆったり」と同様、起床時の疲労感や眠気が気になる方

- シンプルにL-テアニンの効果だけを試してみたい方

- 毎日飲むサプリの粒数は、できるだけ少ない方が良いと考える方

- 他のサプリやハーブとの飲み合わせをシンプルにしたい方

【悩み別】あなたに合ったDHC睡眠サプリの選び方

DHCの睡眠サプリ全4種の特徴を理解したところで、次にご自身の具体的な悩みに照らし合わせて、どのサプリが最適なのかを判断していきましょう。睡眠の悩みは人それぞれです。原因や症状に合ったサプリを選ぶことが、満足のいく結果を得るための近道となります。ここでは、代表的な悩みのケースごとに、おすすめのサプリとその選び方の理由を詳しく解説します。

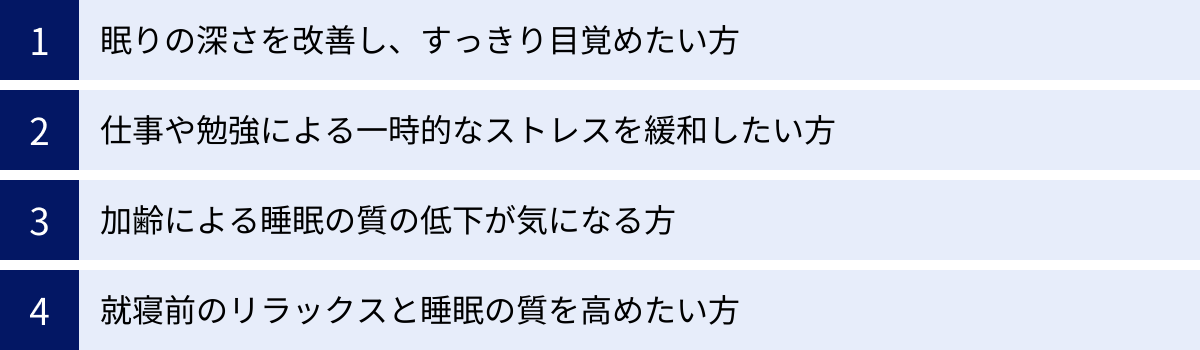

眠りの深さを改善し、すっきり目覚めたい方

【こんな悩みに】

- 「夜中に何度も目が覚めてしまう(中途覚醒)」

- 「眠りが浅く、小さな物音でも起きてしまう」

- 「十分な時間寝ているはずなのに、朝、寝た気がしない」

- 「目覚めが悪く、午前中は頭がボーッとしている」

これらの悩みの根底にあるのは、「睡眠の質の低下」、特に「深い眠りの不足」である可能性が高いです。私たちの睡眠は、浅い「レム睡眠」と深い「ノンレム睡眠」のサイクルで構成されています。心身の疲労を回復し、脳を休息させるためには、特に睡眠前半に現れる深いノンレム睡眠(徐波睡眠)をしっかりとることが重要です。

▶ おすすめのサプリ:『グッスミン 酵母350mg』

【選ぶ理由】

この悩みに最も直接的にアプローチするのが「グッスミン 酵母350mg」です。その理由は、届出表示に「睡眠の質(眠りの深さ)を高める機能」「すっきりとした目覚めをサポートする機能」と明確にうたわれている点にあります。

機能性関与成分である「清酒酵母GSP6」は、深いノンレム睡眠を増加させる働きが報告されています。これにより、睡眠サイクルが安定し、中途覚醒が減少。結果として、朝のすっきりとした目覚めにつながることが期待できます。

例えば、40代の会社員Bさんは、加齢とともに眠りが浅くなったと感じていました。夜中にトイレに起きると、その後なかなか寝付けません。朝は目覚ましが鳴っても起きられず、日中も眠気に悩まされていました。Bさんのようなケースでは、ストレス緩和よりもまず「眠りの深さ」そのものを改善することが課題です。そのため、清酒酵母の働きで深い眠りをサポートする「グッスミン」が最適な選択肢となります。漠然とリラックス効果を求めるのではなく、睡眠の構造そのものに働きかけるこのサプリは、質の高い休息を求める方に最もおすすめできます。

仕事や勉強による一時的なストレスを緩和したい方

【こんな悩みに】

- 「翌日に大事な会議や試験があり、緊張やプレッシャーで寝付けない」

- 「仕事の悩みや考え事が頭から離れず、ベッドに入っても目が冴えてしまう」

- 「日中のイライラや不安感が夜まで続き、リラックスできない」

- 「ストレスで心身ともに疲労困憊している」

これらの悩みは、交感神経が優位な「興奮状態」が続き、心身がリラックスモードに切り替わらないことが原因です。睡眠には、心身をリラックスさせる副交感神経が優位になる必要がありますが、強いストレスはこの切り替えを妨げます。

▶ おすすめのサプリ:『ギャバ(GABA)』

【選ぶ理由】

ストレスが主な原因で眠れない場合、その根源であるストレスそのものに働きかけることが有効です。「ギャバ(GABA)」は、「仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能」が報告されており、まさにこの悩みに合致するサプリです。

機能性関与成分のGABAは、脳の興奮を鎮める働きを持つ神経伝達物質です。GABAを補給することで、高ぶった神経を落ち着かせ、リラックス状態へと導き、自然な眠りの準備を整える手助けをします。

例えば、重要なプロジェクトを任されたITエンジニアのCさん。連日遅くまで仕事をし、ベッドに入ってもバグのことが頭をよぎり、全く寝付けません。Cさんの不眠の原因は、明らかに過度な精神的ストレスとそれに伴う脳の興奮です。このような場合、GABAを摂取してストレスによる神経の高ぶりを鎮めることが、睡眠へのスムーズな移行をサポートします。「眠らせる」のではなく「リラックスさせる」ことで眠りを助けるアプローチは、ストレス社会で戦う多くの人にとって心強い味方となるでしょう。

加齢による睡眠の質の低下が気になる方

【こんな悩みに】

- 「若い頃に比べて、明らかに眠りが浅くなった」

- 「早朝に目が覚めてしまい、二度寝ができない(早朝覚醒)」

- 「寝つきが悪くなった、または眠りに入るまでに時間がかかるようになった」

- 「日中の活動量が減り、夜になってもあまり眠気を感じない」

年齢を重ねると、睡眠パターンには様々な変化が現れます。深いノンレム睡眠が減少し、浅い睡眠の割合が増加します。また、睡眠ホルモンと呼ばれる「メラトニン」の分泌量も低下するため、体内時計のリズムが乱れやすくなります。これらの生理的な変化が、加齢に伴う睡眠の質の低下につながります。

▶ おすすめのサプリ:『グッスミン 酵母350mg』

【選ぶ理由】

加齢による睡眠の変化は、深い眠りが減少し、眠りが浅くなることが大きな特徴です。この点において、「眠りの深さ」に直接アプローチする「グッスミン 酵母350mg」が非常に有効な選択肢となります。

機能性関与成分「清酒酵母GSP6」が深いノンレム睡眠をサポートする働きは、まさに加齢によって失われがちな部分を補う助けとなります。睡眠全体の質を底上げすることで、中途覚醒や早朝覚醒を減らし、日中の活力を維持することにもつながります。

もちろん、加齢による悩みがストレスに起因する場合は「ギャバ」や「リラックスの素」なども選択肢になりますが、生理的な睡眠構造の変化という側面に焦点を当てるならば、「グッスミン」が最も的確なアプローチといえるでしょう。サプリメントの活用とあわせて、日中の適度な運動や、朝に太陽の光を浴びるといった生活習慣を見直すことで、より効果的な対策が期待できます。

就寝前のリラックスと睡眠の質を高めたい方

【こんな悩みに】

- 「ベッドに入ってからリラックスできず、スムーズに眠りにつけない」

- 「寝たはずなのに朝起きると疲れが残っている、だるさを感じる」

- 「日中のちょっとしたことで緊張しやすく、夜もその感覚が抜けない」

- 「睡眠の質を総合的に高めたい」

これらの悩みは、特定の強いストレスがあるわけではないものの、心身がうまくリラックスモードに切り替わらず、結果として睡眠の質が低下している状態です。特に「起床時の疲労感」は、睡眠中に十分に心身が回復できていないサインです。

▶ おすすめのサプリ:『ゆったり』または『リラックスの素』

【選ぶ理由】

このケースでは、L-テアニンを機能性関与成分とする「ゆったり」と「リラックスの素」がおすすめです。両製品に共通する届出表示は、「夜間の良質な睡眠(起床時の疲労感や眠気の軽減)をサポートする」「一過性の作業にともなうストレスをやわらげる」です。

L-テアニンは、リラックス状態の脳波であるα波を増加させることが知られており、就寝前に摂取することで心身を穏やかな状態に導きます。これにより、スムーズな入眠を助けるとともに、睡眠の質を高めて中途覚醒を減らし、結果として朝の目覚めたときの「だるさ」や「疲労感」を軽減する効果が期待できます。

「ゆったり」と「リラックスの素」のどちらを選ぶかは、個人の好みによります。

- 『ゆったり』を選ぶ人: L-テアニンに加えて、沖縄の伝統ハーブ「クワンソウ」やバレリアン、メリッサといった複数のリラックス成分を試してみたい方。ハーブの複合的なアプローチに魅力を感じる方。

- 『リラックスの素』を選ぶ人: L-テアニンの効果をシンプルに実感したい方。他のサプリメントを飲んでいるなど、余計な成分を摂取したくない方。1日1粒という手軽さを重視する方。

まずはどちらか一方を試してみて、ご自身の体感に合ったものを見つけるのが良いでしょう。就寝前のリラックス習慣を身につけ、朝の爽快な目覚めを手に入れるための第一歩として、これらのサプリは優れた選択肢となります。

DHCの睡眠サプリの効果的な飲み方

自分に合ったDHCの睡眠サプリを見つけたら、次はその効果を最大限に引き出すための「飲み方」が重要になります。サプリメントは食品であり、医薬品のように厳密な服薬指導はありませんが、より良い結果を得るためには適切なタイミングや継続性が鍵となります。ここでは、DHCの睡眠サプリを効果的に活用するための2つの重要なポイントを解説します。

おすすめの飲むタイミングは就寝前

DHCの睡眠サプリを飲む最も効果的なタイミングは、基本的には「就寝前」です。具体的には、ベッドに入る30分~1時間前を目安に摂取することをおすすめします。なぜなら、サプリに含まれる機能性関与成分が体内で吸収され、その働きを発揮し始めるまでにはある程度の時間が必要だからです。

- リラックス効果を狙う場合(GABA、L-テアニンなど):

これらの成分は、心身の興奮を鎮め、リラックス状態へと導くことでスムーズな入眠をサポートします。そのため、これから眠りにつくというタイミングで効果がピークに達するように、就寝の少し前に飲むのが合理的です。ベッドに入ってから「眠れない、どうしよう」と焦り始める前に、あらかじめリラックスの準備をしておくイメージです。就寝前の読書やストレッチといったリラックスタイムのお供としてサプリを取り入れると、習慣化しやすくなります。 - 睡眠の質(深さ)を狙う場合(清酒酵母など):

睡眠の質そのものに働きかける成分も同様に、睡眠サイクルが始まるタイミングで体内に存在していることが望ましいため、就寝前の摂取が推奨されます。

DHCの各製品の公式サイトやパッケージにも、「1日の摂取目安量を守り、水またはぬるま湯でお召し上がりください。」という記載と共に、「おやすみ前にお摂りいただくのがおすすめです。」といった案内が見られます。(参照:DHC公式サイト Q&Aなど)

摂取する際の注意点として、水またはぬるま湯で飲むことが基本です。お茶やコーヒー、紅茶に含まれるカフェインやタンニンは、成分の吸収を妨げる可能性があります。また、ジュース類に含まれる糖分は、血糖値を上げて睡眠の質を逆に下げてしまうことも考えられるため、避けた方が賢明です。アルコールでの摂取は、アルコール自体が睡眠の質を低下させるため、絶対にやめましょう。

毎日の就寝前のルーティン、例えば「歯を磨いたらサプリを飲む」というように、特定の行動とセットで習慣化すると、飲み忘れを防ぎ、継続しやすくなります。正しいタイミングで摂取することを心がけ、サプリメントのポテンシャルを最大限に引き出しましょう。

毎日継続して飲むことが大切

DHCの睡眠サプリの効果を実感するためには、タイミングと同じくらい「継続性」が重要です。サプリメントは医薬品とは異なり、飲んですぐに劇的な効果が現れるものではありません。体質を内側から穏やかにサポートし、健康な状態へと導くのがサプリメントの役割です。

睡眠の質の低下やストレスによる不眠は、多くの場合、長年の生活習慣や体質が積み重なった結果です。それを一夜にして覆すのは困難であり、サプリメントによるサポートも、ある程度の時間をかけて体に馴染ませていく必要があります。

効果を実感するまでの期間には大きな個人差があります。数日で何らかの変化を感じる人もいれば、1ヶ月、あるいは2~3ヶ月続けてようやく「そういえば最近、朝の目覚めが良いかもしれない」「以前ほど寝つきの悪さを感じなくなった」といった穏やかな変化に気づく人もいます。

そのため、「今日はよく眠れそうだから飲まない」「昨日飲んだのに効果がなかったからやめる」といった判断は早計です。むしろ、調子が良い日も悪い日も、毎日決まった時間に摂取し続けることが、体内の成分濃度を安定させ、睡眠リズムを整える上で非常に大切です。サプリメントは「頓服薬」ではなく、「体質改善のパートナー」と捉えるのが正しい考え方です。

多くのサプリメントは30日分などのパッケージで販売されています。まずは最低でも1ヶ月間は毎日続けてみることを目標にしましょう。そして、その間の睡眠の状態(寝つき、中途覚醒の回数、起床時の感覚など)を簡単に記録しておくと、客観的に変化を評価しやすくなります。

もし、3ヶ月程度続けても全く変化が見られない場合は、そのサプリがご自身の体質や悩みの原因に合っていない可能性があります。その際は、別の種類のサプリを試してみるか、あるいは睡眠の問題がより根深いものである可能性を考え、専門の医療機関に相談することも検討しましょう。

サプリメントの効果は、一夜漬けの勉強ではなく、日々の基礎トレーニングのようなものです。焦らず、じっくりと、自分の体と向き合いながら継続していくことが、健やかな眠りを手に入れるための着実な一歩となります。

DHCの睡眠サプリの安全性と注意点

手軽に購入できるサプリメントですが、口に入れるものである以上、その安全性は誰もが気になるところです。DHCのサプリメントは国内のGMP認定工場で製造されるなど高い品質管理基準を設けていますが、利用する側も正しい知識を持ち、注意点を守ることが大切です。ここでは、副作用の心配、医薬品との併用、妊娠・授乳中の摂取という3つの観点から、安全性と注意点について詳しく解説します。

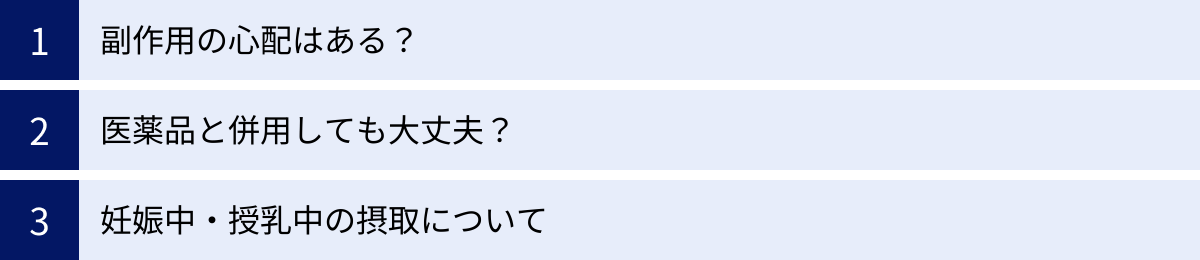

副作用の心配はある?

DHCの睡眠サプリを検討する際に、「薬のような副作用はないのか?」と心配される方は少なくありません。

結論から言うと、DHCの睡眠サプリは医薬品ではなく「食品」に分類されるため、睡眠薬に見られるような依存性、耐性、翌日への強い眠気の持ち越しといった重篤な副作用の心配は基本的に低いと考えられています。機能性関与成分であるGABAやL-テアニン、清酒酵母も、食品に含まれていたり、体内で生成されたりする安全性の高い成分です。

しかし、「副作用が全くない」と断言できるわけではありません。注意すべき点がいくつかあります。

- アレルギー反応:

最も注意すべきはアレルギーです。サプリメントには、機能性関与成分以外にも、カプセルや錠剤を形成するための様々な原材料が使われています。食物アレルギーをお持ちの方は、必ずパッケージや公式サイトで全成分表示を確認し、アレルゲンとなる物質が含まれていないかをチェックしてください。万が一、摂取後に発疹、かゆみ、じんましんなどのアレルギー症状が出た場合は、直ちに摂取を中止し、医師に相談しましょう。 - 体質に合わない場合:

アレルギーではなくても、個人の体質やその日の体調によっては、胃の不快感、下痢、便秘といった消化器系の症状が出ることが稀にあります。もし不調を感じた場合は、一旦使用を中止して様子を見るか、摂取量を減らしてみるなどの対応が必要です。 - 過剰摂取によるリスク:

「早く効果を出したい」という思いから、定められた摂取目安量を超えて飲むことは絶対に避けてください。サプリメントは、多く飲めば効果が高まるというものではありません。むしろ、特定の成分を過剰に摂取することは、肝臓などの内臓に負担をかけたり、予期せぬ体調不良を引き起こしたりする原因となり得ます。必ず製品に記載されている「1日摂取目安量」を厳守してください。

総じて、DHCの睡眠サプリは、定められた用法・用量を守って摂取する限り、安全性の高い製品といえます。ただし、食品である以上、100%誰にでも合うわけではないことを理解し、自分の体の声に耳を傾けながら利用することが重要です。

医薬品と併用しても大丈夫?

現在、何らかの病気の治療で医薬品を服用している方がサプリメントを利用する際には、最大限の注意が必要です。自己判断で医薬品とサプリメントを併用することは、絶対に避けるべきです。

特に、以下のような医薬品を服用している場合は、必ず事前にかかりつけの医師や薬剤師に相談してください。

- 睡眠導入剤、抗うつ薬、抗不安薬など精神に作用する薬:

GABAやL-テアニン、清酒酵母などは、脳内の神経伝達物質に穏やかに働きかける作用を持つため、同様のメカニズムを持つ医薬品と併用すると、薬の効果を増強または減弱させてしまう可能性があります。予期せぬ眠気やふらつきが強く出るなど、危険な状態を招く恐れがあります。 - 血圧降下薬(降圧剤):

DHCの「ギャバ(GABA)」には、「血圧が高めの方の血圧を下げる機能」も報告されています。そのため、血圧を下げる薬と併用すると、血圧が下がりすぎてしまい、めまいや立ちくらみなどの低血圧症状を引き起こす可能性があります。 - その他、日常的に服用している薬全般:

上記以外でも、薬とサプリメントの成分が相互作用を起こす可能性は否定できません。例えば、特定の薬の代謝を阻害したり、促進したりすることで、薬の血中濃度が変動し、効果が不安定になったり副作用が出やすくなったりすることがあります。

医師や薬剤師に相談する際は、「DHCの〇〇というサプリメントを飲みたいのですが、今飲んでいる薬と一緒に飲んでも大丈夫ですか?」と具体的に質問しましょう。その際、サプリメントのパッケージや公式サイトの成分情報を見せると、専門家もより正確な判断がしやすくなります。安全を最優先し、専門家の指示に従うようにしてください。

妊娠中・授乳中の摂取について

妊娠中や授乳中は、母親が摂取したものが胎盤や母乳を通じて赤ちゃんに影響を与える可能性がある、非常にデリケートな時期です。そのため、サプリメントの摂取に関しても慎重な判断が求められます。

DHCの公式サイトや製品パッケージには、多くの場合「※本品は、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。」という注意書きが記載されています。

これは、機能性表示食品の制度上、これらの対象者における安全性や有効性が確認されていないことを意味します。

つまり、DHCの睡眠サプリは、妊娠中・授乳中の方の利用を想定して作られていません。赤ちゃんへの影響が不明である以上、安全性が確立されていないサプリメントを自己判断で摂取することは推奨されません。

もし、妊娠中や授乳中の不眠に悩んでおり、どうしても何か対策を取りたいという場合は、サプリメントに頼る前に、まずはかかりつけの産婦人科医に相談することが最も重要です。医師は、母体と赤ちゃんの両方にとって安全な対処法(生活習慣の指導や、安全性の高い漢方薬の処方など)を提案してくれます。

大切な赤ちゃんを守るためにも、この時期のサプリメントの利用は控え、専門家である医師の判断を仰ぐようにしましょう。

DHCの睡眠サプリはどこで買える?販売店一覧

DHCのサプリメントは、その知名度の高さから様々な場所で販売されており、入手しやすいのが魅力の一つです。しかし、購入場所によって価格やサービス、品揃えが異なります。ここでは、主な販売店を3つのカテゴリーに分け、それぞれのメリット・デメリットを解説します。ご自身のライフスタイルに合った購入方法を見つけましょう。

DHC公式オンラインショップ

最も確実で安心できる購入方法は、DHCが直接運営する「DHC公式オンラインショップ」です。

【メリット】

- 絶対的な安心感: メーカー直販であるため、品質管理が徹底された正規品が確実に手に入ります。偽物や類似品、古い在庫品などを購入してしまうリスクがありません。

- 豊富な品揃え: 睡眠サプリはもちろん、DHCが展開する全ての健康食品、化粧品、食品などが揃っています。他の商品もまとめて購入したい場合に便利です。

- お得なキャンペーンや割引:

- 定期便サービス: 特定の商品を毎月または隔月で自動的に届けてくれるサービスです。通常価格よりも割引価格で購入できるため、継続して利用する方には最も経済的です。

- 一括購入割引: 同じ商品を複数個まとめて購入すると割引が適用される「まとめ買い割引」もあります。

- 限定セールやキャンペーン: 期間限定のセールや、特定の商品を対象としたキャンペーンが頻繁に実施されます。

- ポイント制度: 購入金額に応じてポイントが貯まり、次回の買い物で割引として利用できます。

- 最新情報: 新商品やリニューアル情報をいち早くチェックできます。

【デメリット】

- 送料: 一定金額(キャンペーン等で変動あり)以上の購入でないと送料がかかる場合があります。サプリメント1点だけを単品で購入したい場合には、割高に感じることがあるかもしれません。

総合的に見ると、特に継続してサプリを利用する予定の方にとっては、割引率の高い定期便などが利用できる公式オンラインショップが最もおすすめです。

Amazon・楽天市場などの通販サイト

Amazonや楽天市場、Yahoo!ショッピングといった大手ECモールでも、DHCのサプリメントは多数販売されています。

【メリット】

- ポイントの活用: 普段から利用しているサイトであれば、貯まっているポイントを使って購入したり、購入によって新たなポイントを貯めたりできます(ポイント経済圏)。

- 利便性: 他の様々な商品と一緒に購入し、まとめて配送してもらえるため、買い物の手間が省けます。

- 豊富なレビュー: 実際に商品を使用したユーザーの口コミやレビューが多数掲載されており、購入前の参考情報として役立ちます。

- 価格比較の容易さ: 複数の出店者が同じ商品を販売している場合、最も安い価格を簡単に見つけることができます。

【デメリット】

- 販売元の確認が必要: 最も注意すべき点は、販売元がDHC公式ではない可能性があることです。非公式の販売店(いわゆる転売業者など)から購入した場合、保管状態が悪く品質が劣化していたり、消費期限が近い商品が届いたりするリスクがゼロではありません。購入する際は、必ず販売元が「DHC公式ストア」「Amazon.co.jp」など、信頼できる業者であることを確認しましょう。

- 価格変動: セールなどで安くなることもあれば、需要の増加で価格が高騰することもあり、価格が不安定な場合があります。

- 公式のキャンペーンは対象外: DHC公式オンラインショップ限定のキャンペーンや割引は適用されません。

利便性は高いですが、信頼できる販売元から購入するという一手間を惜しまないことが重要です。

ドラッグストア・コンビニなどの実店舗

DHCのサプリメントは、全国のドラッグストア(マツモトキヨシ、ウエルシア、スギ薬局など)やコンビニエンスストア、スーパーマーケット、バラエティショップ(ドン・キホーテなど)の健康食品コーナーでも広く取り扱われています。

【メリット】

- 即時性・手軽さ: 「今日から試したい」と思い立った時に、すぐに購入できるのが最大のメリットです。送料もかかりません。

- 商品を直接確認できる: 実際にパッケージを手に取り、成分表示や内容量などを自分の目で確認してから購入できる安心感があります。

- 専門家への相談: ドラッグストアであれば、薬剤師や登録販売者に商品について簡単な質問ができる場合があります。(ただし、詳しい相談はDHCの相談室や医師へ)

【デメリット】

- 品揃えの限界: 店舗の規模や方針によって、取り扱っている商品の種類が限られます。お目当てのサプリが必ずしも置いているとは限りません。特に「グッスミン」や「ゆったり」といった特化型のサプリは、定番のビタミン類などに比べて見つかりにくい可能性があります。

- 価格: 一般的に、定価またはそれに近い価格で販売されていることが多く、オンラインショップの割引やキャンペーンに比べると割高になる傾向があります。

- 在庫切れ: 人気商品は品切れになっていることもあります。

「まずは1袋だけ試してみたい」「今すぐ欲しい」という場合には実店舗が便利ですが、長期的に利用する場合は、品揃えと価格の面でオンラインショップに軍配が上がるといえるでしょう。

より良い睡眠のために!サプリと併用したい生活習慣

DHCの睡眠サプリは、健やかな眠りを取り戻すための心強いサポーターですが、サプリメントだけに頼るだけでは根本的な解決には至らない場合があります。質の高い睡眠は、日中の過ごし方や寝る前の習慣といった、生活全体の積み重ねによって作られます。サプリメントの効果を最大限に引き出し、持続的な睡眠改善を目指すために、ぜひ併用したい4つの生活習慣をご紹介します。

日中に適度な運動をする

日中の活動量と夜の睡眠の質には、密接な関係があります。適度な運動を習慣にすることは、睡眠を改善するための最も効果的な方法の一つです。

【なぜ運動が睡眠に良いのか】

- 適度な疲労感: 運動によって体に心地よい疲労感が生まれると、体は休息を求めるようになり、自然な眠気が促されます。これにより寝つきが良くなります。

- 体温のメリハリ: 人間は、深部体温(体の内部の温度)が下がる過程で眠気を感じます。日中に運動をすると一時的に深部体温が上がり、夜にかけてその体温が下がる際の落差が大きくなるため、スムーズな入眠につながります。

- ストレス解消効果: 運動は、ストレスホルモンであるコルチゾールを減少させ、幸福感をもたらすセロトニンやエンドルフィンの分泌を促します。ストレスが原因で眠れない方にとっては、精神的なリフレッシュが睡眠の質の向上に直結します。

- 体内時計の調整: 日中に体を動かすことで、生活にメリハリがつき、体内時計が整いやすくなります。

【効果的な運動のポイント】

- 運動の種類: ウォーキング、ジョギング、サイクリング、水泳などの有酸素運動がおすすめです。また、ヨガやストレッチも心身をリラックスさせるのに効果的です。

- タイミング: 就寝直前の激しい運動は、交感神経を刺激してしまい逆効果です。体温が上がりすぎてしまい、寝つきを妨げます。運動は、夕方から就寝の3時間前までに終えるのが理想的です。

- 強度と時間: 毎日続けることが大切なので、無理のない範囲から始めましょう。「少し汗ばむ程度」の強度で、1回30分程度が目安です。まずは週に数回からでも構いません。

就寝前にスマホやパソコンを見ない

現代人にとって最も難しい習慣の一つかもしれませんが、就寝前のデジタルデバイスの使用を控えることは、睡眠の質を劇的に改善する可能性があります。スマートフォンやパソコン、タブレットなどが発する「ブルーライト」が、質の良い睡眠を妨げる最大の敵の一つです。

【なぜブルーライトが睡眠に悪いのか】

ブルーライトは、太陽光にも含まれる非常に強いエネルギーを持つ光です。私たちの体は、この光を浴びることで「今は昼間だ」と認識し、脳を覚醒させます。夜間にブルーライトを浴びると、睡眠を促すホルモンである「メラトニン」の分泌が強力に抑制されてしまいます。メラトニンの分泌が減ると、脳は「まだ眠る時間ではない」と勘違いし、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりするのです。

また、SNSやニュースサイト、動画などの刺激的なコンテンツは、脳を興奮状態にし、リラックスとは程遠い状態にしてしまいます。

【具体的な対策】

- デジタル・デトックスタイムを設ける: 就寝の1~2時間前には、スマホやパソコンの使用をやめることをルールにしましょう。

- ナイトモード(夜間モード)の活用: どうしても使用する必要がある場合は、多くのデバイスに搭載されているナイトモード(ブルーライトを軽減し、画面を暖色系にする機能)を必ずオンにしましょう。

- 寝室にスマホを持ち込まない: 最も効果的なのは、寝室を「眠るためだけの場所」と決め、スマホを持ち込まないことです。目覚ましは、スマホではなく従来のアラームクロックを使いましょう。

- 代替のリラックス習慣を見つける: スマホの代わりに、読書(電子書籍ではなく紙の本)、軽いストレッチ、穏やかな音楽を聴く、アロマを焚くなど、心身が落ち着く活動に切り替えるのがおすすめです。

カフェインやアルコールの摂取を控える

日々の飲み物が、知らず知らずのうちに睡眠の質を低下させていることがあります。特に注意したいのが、カフェインとアルコールです。

【カフェインの影響】

カフェインには強力な覚醒作用があり、脳内の眠気を誘う物質「アデノシン」の働きをブロックします。これにより、眠気を感じにくくなり、寝つきが悪くなります。カフェインの効果は個人差がありますが、一般的に摂取後30分~1時間でピークに達し、その効果は4~8時間持続すると言われています。夜に眠れないのはもちろん、夕方に飲んだコーヒーが原因であることも少なくありません。

- 対策: 睡眠への影響を避けるためには、少なくとも就寝の6~8時間前、できれば午後2時~3時以降のカフェイン摂取は控えるのが賢明です。コーヒー、紅茶、緑茶、ウーロン茶、コーラ、エナジードリンク、チョコレートなど、カフェインを含む飲食物に注意しましょう。

【アルコールの影響】

「寝酒をするとよく眠れる」というのは大きな誤解です。アルコールは確かに入眠を促進する作用がありますが、それは一時的なものに過ぎません。アルコールが体内で分解される過程で、「アセトアルデヒド」という覚醒作用のある物質が生成されます。これにより、睡眠の後半部分で眠りが浅くなり、夜中に何度も目が覚める「中途覚醒」の原因となります。また、アルコールには利尿作用があるため、夜中にトイレで起きてしまうことも増えます。

- 対策: 質の高い睡眠のためには、就寝前の飲酒は避けるべきです。晩酌をする場合でも、就寝の3~4時間前までには済ませ、適量を心がけることが重要です。

寝る前の入浴でリラックスする

一日の終わりに湯船に浸かることは、日本人にとって馴染み深いリラックス方法ですが、これは科学的にも睡眠の質を高める効果が証明されています。

【入浴が睡眠に良いメカニズム】

前述の通り、人は深部体温が低下する際に眠気を感じます。入浴によって一時的に深部体温を上げることで、その後の体温低下がスムーズになり、自然な眠りへと誘導されます。また、温かいお湯に浸かることで筋肉の緊張がほぐれ、副交感神経が優位になり、心身ともにリラックス状態になります。

【効果的な入浴法】

- タイミング: 就寝の90分~2時間前がベストタイミングです。入浴で上がった深部体温が、ちょうどベッドに入る頃に下がり始め、理想的な入眠タイミングを迎えることができます。就寝直前の入浴は、体が温まりすぎてしまい逆効果になるので注意が必要です。

- お湯の温度: 38~40℃程度のぬるめのお湯が最適です。42℃以上の熱いお湯は交感神経を刺激してしまい、体を覚醒させてしまいます。

- 入浴時間: 10~20分程度、ゆっくりと肩まで浸かりましょう。

- シャワーだけでは不十分: シャワーだけでは体の表面しか温まらず、深部体温を上げる効果は限定的です。できるだけ湯船に浸かる習慣をつけましょう。

これらの生活習慣は、一つひとつは小さなことかもしれませんが、継続することで睡眠の質に大きな違いをもたらします。サプリメントを「プラスアルファのサポート」と位置づけ、まずは生活の土台を整えることが、健やかな毎日を送るための最も確実な道筋です。

DHCの睡眠サプリに関するよくある質問

ここでは、DHCの睡眠サプリに関して、多くの方が抱く疑問や知りたいことについて、Q&A形式でお答えします。サプリ選びや利用の際の参考にしてください。

一番人気・売れ筋のサプリはどれですか?

「どのサプリが一番人気ですか?」という質問は非常によく寄せられます。しかし、DHCが公式に製品の売上ランキングを公表しているわけではないため、正確に「これが1位です」と断言することはできません。人気や売れ筋は、販売チャネル(公式通販、ドラッグストアなど)や時期によっても変動します。

ただし、一般的な傾向として、以下の2つの製品が特に注目されやすいと考えられます。

- 『ギャバ(GABA)』:

GABAという成分自体の知名度が非常に高く、「ストレス社会」という現代のキーワードに直結するため、手に取る人が多い傾向にあります。睡眠の悩みだけでなく、日中のストレスや疲労感にもアプローチできるという汎用性の高さから、幅広い層に支持されている可能性があります。大手通販サイトのレビュー数などを見ても、関心の高さがうかがえます。 - 『グッスミン 酵母350mg』:

「睡眠の質(眠りの深さ)」という、睡眠の悩みの核心に直接アプローチする製品であるため、目的意識が明確なユーザーから選ばれやすいサプリです。DHC独自の特許成分である点も、信頼性や特別感を求める消費者にとって魅力的に映るでしょう。

【重要なこと】

人気があるからといって、そのサプリが必ずしもあなたに合うとは限りません。例えば、ストレスが原因で眠れない人が、人気だからという理由で「グッスミン」を選んでも、期待した効果は得にくいかもしれません。逆もまた然りです。

最も大切なのは、ランキングや人気に惑わされず、この記事の「【悩み別】あなたに合ったDHC睡眠サプリの選び方」で解説したように、ご自身の悩みの原因や症状に最も合致した成分を持つサプリを選ぶことです。あくまで人気商品は参考程度に留め、自分自身の体と向き合って最適な一品を見つけましょう。

効果はどのくらいで実感できますか?

サプリメントの効果を実感するまでの期間は、個人差が非常に大きいため、一概に「〇週間で効きます」と明言することはできません。効果の現れ方は、その人の体質、年齢、現在の健康状態、生活習慣、ストレスのレベルなど、様々な要因に左右されます。

- 医薬品との違い: まず大前提として、DHCの睡眠サプリは医薬品ではありません。飲んだらすぐに眠れるといった即効性を期待するものではなく、あくまで体質を穏やかにサポートし、健やかな状態へと導く食品です。

- 目安となる期間: 一般的には、まずは1ヶ月間、毎日継続して摂取してみることをお勧めします。人によっては数日で「何となく寝つきが良くなったかも」と感じる場合もありますが、多くの場合、体内の成分バランスが整い、何らかの変化を感じ始めるまでには数週間から1~3ヶ月程度の時間が必要です。

- 効果の感じ方: 効果の現れ方も人それぞれです。「ぐっすり眠れた!」という劇的な変化ではなく、「そういえば最近、夜中に起きることが減ったな」「朝の目覚めが以前よりスッキリしている気がする」といった、穏やかな変化であることが多いです。

焦らず、じっくりと自分の体の変化を観察することが大切です。もし3ヶ月以上続けても全く何も感じられない場合は、そのサプリが合っていないか、あるいは不眠の原因がサプリで対応できる範囲を超えている可能性が考えられます。その際は、別の種類のサプリを試すか、専門の医療機関への相談を検討しましょう。

複数のサプリを一緒に飲んでもいいですか?

健康意識の高い方ほど、複数のサプリメントを組み合わせて、より高い効果を期待したくなるかもしれません。しかし、DHCの睡眠サプリを含め、複数のサプリメントを自己判断で併用することは、原則として推奨されません。

【併用を推奨しない理由】

- 成分の重複による過剰摂取:

異なる製品でも、同じ成分が含まれている場合があります。例えば、DHCの他の健康食品に、睡眠サプリに含まれる成分(GABAや各種ビタミンなど)が配合されている可能性もあります。気づかないうちに同じ成分を重複して摂取し、過剰摂取につながるリスクがあります。過剰摂取は、効果を高めるどころか、健康被害を引き起こす原因となり得ます。 - 予期せぬ相互作用:

異なる成分同士が体内でどのように影響し合うか(相互作用)は、科学的に確認されていない組み合わせがほとんどです。ある成分が別の成分の吸収を妨げたり、逆に作用を強めすぎたりする可能性があります。例えば、「ギャバ」と「リラックスの素(L-テアニン)」はどちらもリラックスに関わる成分ですが、同時に摂取した場合の安全性や有効性は保証されていません。 - 効果の判断が難しくなる:

複数のサプリを同時に始めると、もし体調に良い変化が現れたとしても、どのサプリが効いているのか判断できません。逆に体調不良が起きた場合も、原因の特定が困難になります。

【どうしても併用したい場合】

もし、どうしても複数のサプリメントの併用を検討したい場合は、自己判断せず、以下のいずれかの方法で専門家の意見を仰いでください。

- DHCの健康食品相談室に問い合わせる: DHCは専門の相談窓口を設けています。自社製品同士の飲み合わせについては、専門の相談員がアドバイスをしてくれます。

- 医師・薬剤師に相談する: 特に医薬品を服用している場合は必須ですが、サプリメント同士の組み合わせについても、かかりつけの医師や薬剤師に相談するのが最も安全です。

基本的には、まずは一つのサプリに絞って試してみて、その効果を見極めることが、安全かつ効果的なサプリメントとの付き合い方です。