「夜、なかなか寝付けない」「途中で何度も目が覚めてしまう」といった不眠の悩みは、現代社会において多くの人が抱える深刻な問題です。十分な睡眠がとれない日々が続くと、日中の集中力や気力の低下はもちろん、心身の健康にも大きな影響を及ぼしかねません。このようなつらい不眠症状を和らげるために、医療機関で「睡眠導入剤」が処方されることがあります。

睡眠導入剤は、医師の指導のもとで正しく使用すれば、つらい不眠のサイクルを断ち切り、健やかな生活を取り戻すための強力な助けとなります。しかし、その一方で「毎日飲み続けても大丈夫なのだろうか?」「薬なしでは眠れなくなってしまうのではないか?」といった不安を感じている方も少なくないでしょう。

結論から言えば、睡眠導入剤を自己判断で毎日、長期間にわたって漫然と服用し続けることには、依存や耐性の形成、副作用といった無視できないリスクが伴います。

この記事では、睡眠導入剤を毎日服用した場合に起こりうる変化やリスクについて、専門的な知見を交えながら、初心者にも分かりやすく徹底的に解説します。依存のメカニズムから安全な使い方、そして薬に頼らず睡眠の質を高めるための具体的な生活習慣まで、睡眠の悩みを抱えるすべての方に知っていただきたい情報を網羅しました。この記事を読めば、睡眠導入剤との正しい付き合い方が理解でき、漠然とした不安を解消して、より良い睡眠への第一歩を踏み出せるはずです。

目次

睡眠導入剤とは

不眠の治療について考えるとき、まず耳にするのが「睡眠導入剤」という言葉です。しかし、「睡眠薬」とは何が違うのか、具体的にどのような種類があり、どういった仕組みで効果を発揮するのか、正確に理解している方は意外と少ないかもしれません。ここでは、睡眠導入剤の基本的な知識について、睡眠薬との違いや主な種類と特徴に分けて詳しく解説します。

睡眠薬との違い

「睡眠導入剤」と「睡眠薬」は、しばしば同じ意味で使われることがありますが、厳密には少しニュアンスが異なります。

一般的に「睡眠薬」とは、不眠症の治療に用いられる薬の総称を指します。不眠症には、寝付きが悪い「入眠障害」、夜中に何度も目が覚める「中途覚醒」、朝早くに目が覚めてしまう「早朝覚醒」、ぐっすり眠れた感じがしない「熟眠障害」といった、さまざまなタイプがあります。睡眠薬は、これらの多様な症状に対応するため、作用時間や効果の特性が異なる様々な種類の薬を含んでいます。

一方で「睡眠導入剤」は、この睡眠薬という大きなカテゴリの中で、特に寝付きを良くすること(入眠の促進)を主な目的とした薬を指すことが多いです。その特徴は、服用後すぐに効果が現れ、作用時間が比較的短いことにあります。これにより、翌朝への影響(持ち越し効果や眠気)を最小限に抑えながら、スムーズな入眠をサポートします。

つまり、すべての睡眠導入剤は睡眠薬の一種ですが、すべての睡眠薬が睡眠導入剤(=入眠に特化した薬)というわけではない、と理解すると分かりやすいでしょう。中途覚醒や早朝覚醒が主たる悩みの場合は、より作用時間の長いタイプの睡眠薬が選択されることがあります。

| 種類 | 主な目的 | 作用時間の特徴 |

|---|---|---|

| 睡眠導入剤 | 入眠障害の改善(寝付きを良くする) | 超短時間型〜短時間型。速やかに効果が現れ、短時間で体内から消失する。 |

| 睡眠薬(広義) | 入眠障害、中途覚醒、早朝覚醒など、さまざまな不眠症状の改善 | 超短時間型〜長時間型まで多様。症状に合わせて作用時間の長さが選択される。 |

近年では、新しいタイプの薬も登場し、この分類が必ずしも厳密に当てはまらないケースもあります。しかし、基本的な概念として「睡眠導入剤は寝付きを良くする薬」と覚えておくと、医師とのコミュニケーションもスムーズになるでしょう。

睡眠導入剤の主な種類と特徴

睡眠導入剤(睡眠薬)は、その作用機序(脳のどこに、どのように働きかけるか)によって、いくつかの種類に分類されます。ここでは、現在、不眠症治療で主に使用されている代表的な4つのタイプについて、その特徴やメリット・デメリットを解説します。どの薬が処方されるかは、個々の症状や体質、不眠の原因などを医師が総合的に判断して決定します。

| 薬の種類 | 作用機序 | 主な特徴・メリット | 主な注意点・デメリット |

|---|---|---|---|

| ベンゾジアゼピン(BZD)系 | GABA受容体に作用し、脳の興奮を鎮める | 効果が強く、即効性がある。抗不安作用や筋弛緩作用も併せ持つ。 | 依存性・耐性が形成されやすい。筋弛緩作用による転倒、日中の眠気。 |

| 非ベンゾジアゼピン系 | BZD系と同様にGABA受容体に作用するが、より睡眠に特化して作用する | BZD系に比べ、筋弛緩作用や抗不安作用が弱く、ふらつき等の副作用が少ない。依存性のリスクも比較的低いとされる。 | 依存性や耐性のリスクがゼロではない。夢遊病のような異常行動の報告がある。 |

| メラトニン受容体作動薬 | 体内時計を調整するホルモン「メラトニン」の受容体を刺激する | 自然な眠りを促す。依存性が極めて少ない。体内時計の乱れによる不眠に特に有効。 | 効果がマイルドで、即効性を感じにくい場合がある。強い不眠には効果が不十分なことも。 |

| オレキシン受容体拮抗薬 | 覚醒を維持する物質「オレキシン」の働きをブロックする | 脳を無理やり眠らせるのではなく、覚醒システムをオフにすることで眠りに導く。依存性が少ないとされる。 | 悪夢を見やすくなることがある。他の睡眠薬との作用機序が異なるため、効果の現れ方に個人差がある。 |

1. ベンゾジアゼピン系睡眠薬

古くから使われているタイプの睡眠薬で、脳内の神経伝達物質「GABA(ギャバ)」の働きを強めることで、脳全体の活動を鎮静させ、眠りを誘います。GABAは、神経の過剰な興奮を抑える「ブレーキ」のような役割を担っており、このブレーキを効きやすくするのがベンゾジアゼピン系の薬です。

効果が強力で即効性があるため、強い不安や緊張を伴う不眠には非常に有効です。また、抗不安作用や筋弛緩作用も併せ持つため、不安障害などの治療にも用いられます。

しかし、その効果の強さゆえに、依存性や耐性が形成されやすいという重大なデメリットがあります。長期連用により、薬がないと眠れなくなったり、同じ量では効かなくなったりするリスクが他のタイプに比べて高いとされています。また、筋弛緩作用による高齢者の転倒リスクや、日中への眠気の持ち越しなども注意が必要です。

2. 非ベンゾジアゼピン系睡眠薬

ベンゾジアゼピン系薬の課題であった副作用を軽減するために開発された、比較的新しいタイプの薬です。作用機序はベンゾジアゼピン系と同様にGABA受容体に働きかけるものですが、より睡眠に特化した受容体のサブタイプに選択的に作用します。

そのため、ベンゾジアゼピン系に特徴的な筋弛緩作用や抗不安作用が弱く、ふらつきや転倒のリスクが軽減されています。依存性についても、ベンゾジアゼピン系よりは形成されにくいと考えられており、現在、入眠障害の治療における第一選択薬として広く用いられています。

ただし、依存性や耐性のリスクが全くないわけではなく、長期連用の際には同様の注意が必要です。

3. メラトニン受容体作動薬

私たちの体には、約24時間周期の体内時計(サーカディアンリズム)が備わっています。このリズムを調整しているのが、「睡眠ホルモン」とも呼ばれる「メラトニン」です。メラトニンは、夜になると脳の松果体から分泌され、心身をリラックスさせて自然な眠りを促します。

メラトニン受容体作動薬は、このメラトニンが結合する受容体を直接刺激することで、体内時計を整え、睡眠と覚醒のリズムを正常な状態に近づけます。

脳の機能を抑制するのではなく、生理的な眠りを促すため、依存性が極めて少なく、安全性が高いのが最大の特徴です。特に、加齢によってメラトニンの分泌が減少した高齢者の不眠や、時差ボケ、交代勤務などで体内時計が乱れている場合の不眠に高い効果が期待できます。一方で、効果がマイルドなため、強い不眠症状には物足りなさを感じる場合もあります。

4. オレキシン受容体拮抗薬

2014年に登場した、最も新しいタイプの睡眠薬です。これまでの睡眠薬が「脳の興奮を鎮める(ブレーキをかける)」ことで眠りを誘うのに対し、この薬は全く異なるアプローチをとります。

脳内には「オレキシン」という、覚醒状態を維持・安定させる役割を持つ神経伝達物質が存在します。オレキシン受容体拮抗薬は、このオレキシンの働きをブロックすることで、過剰な覚醒状態を抑え、自然な睡眠へと移行させるのです。いわば、「覚醒システムのスイッチをオフにする」薬と言えます。

覚醒を司る部分にのみ作用するため、依存性が少なく、睡眠構造(レム睡眠・ノンレム睡眠のバランス)への影響も少ないとされています。ただし、悪夢を見やすくなるという副作用が報告されており、効果の現れ方には個人差があります。

これらの薬は、それぞれに長所と短所があります。医師は患者一人ひとりの不眠のタイプ、年齢、生活背景、合併している病気などを考慮して、最も適切と考えられる薬を選択します。自分の飲んでいる薬がどのタイプに属し、どのような特徴があるのかを理解しておくことは、治療に主体的に取り組む上で非常に重要です。

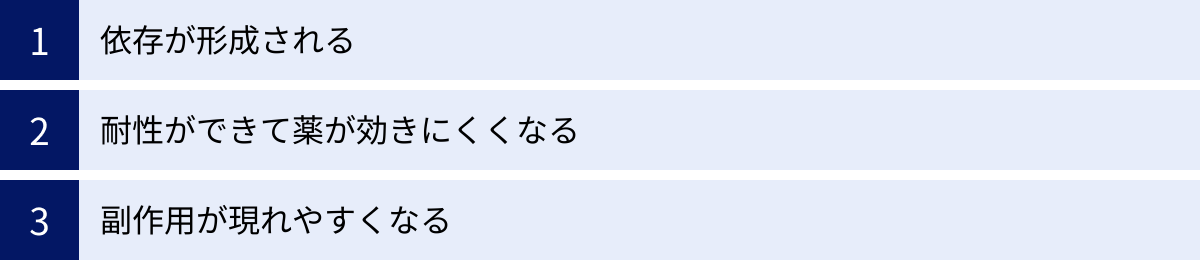

睡眠導入剤を毎日飲むことで起こりうる3つのリスク

睡眠導入剤は、つらい不眠を解消するための有効な手段ですが、その使用には慎重さが求められます。特に、医師の指示なく漫然と毎日服用を続けることは、心身にさまざまな不利益をもたらす可能性があります。ここでは、睡眠導入剤の長期連用によって生じうる代表的な3つのリスク、「依存」「耐性」「副作用」について、そのメカニズムとともに詳しく掘り下げていきます。

① 依存が形成される

睡眠導入剤の長期連用における最大のリスクは「依存」です。依存には、身体が薬に慣れてしまう「身体的依存」と、気持ちの面で薬を手放せなくなる「精神的依存」の2種類があります。

身体的依存

身体的依存とは、薬が体内にある状態が当たり前になってしまい、薬が切れると不快な身体症状(離脱症状)が現れる状態を指します。

多くの睡眠導入剤、特にベンゾジアゼピン系や非ベンゾジアゼピン系の薬は、脳内の興奮を抑える神経伝達物質「GABA」の働きを強めることで効果を発揮します。毎日薬を服用していると、脳は「常にGABAの働きが強化されている状態」に適応しようとします。具体的には、GABAを受け取る受容体の感受性を鈍くしたり、GABA自体の産生量を減らしたりして、バランスを取ろうとするのです。

この状態になっている時に、急に薬の服用をやめるとどうなるでしょうか。薬によるGABAの増強効果がなくなり、さらに脳自体のGABAの働きも弱まっているため、相対的に脳の興奮を促す神経系の活動が過剰になってしまいます。その結果、強い不安感、焦燥感、不眠の悪化(反跳性不眠)、頭痛、吐き気、発汗、手足の震えといった、さまざまな離脱症状が出現します。

このつらい離脱症状から逃れるために、再び薬を飲んでしまう…という悪循環に陥ることが、身体的依存の典型的なパターンです。薬がないと身体が正常に機能しなくなってしまっている状態であり、自分の意志だけでは断ち切ることが非常に困難になります。

精神的依存

精神的依存とは、「この薬がないと絶対に眠れない」「薬を飲まないと、またあのつらい夜が来る」といった、薬に対する強い思い込みや不安感から、薬をやめられなくなる状態を指します。身体的には薬を必要としなくなっていても、心理的な頼りとして手放せなくなってしまうのです。

不眠の経験は、それ自体が大きなストレスであり、「今夜も眠れなかったらどうしよう」という予期不安を生み出します。睡眠導入剤を服用して眠れたという経験は、この予期不安を解消してくれる成功体験となります。この経験が繰り返されるうちに、「薬を飲む=眠れる」「薬を飲まない=眠れない」という強力な条件付けが心の中に形成されていきます。

その結果、実際には薬がなくても眠れる状態にまで回復していたとしても、「お守り」として薬を手元に置いておかないと安心できなかったり、服用しないことに強い恐怖を感じたりするようになります。旅行に行く際に薬を忘れたことに気づいてパニックになる、といったことも精神的依存の現れです。

身体的依存と精神的依存は、しばしば密接に絡み合っています。身体的依存による離脱症状のつらさが、精神的依存をさらに強化することもあります。この二つの依存を克服するためには、専門家である医師のサポートのもとで、慎重に減薬を進めると同時に、認知行動療法などを通じて薬に対する考え方の癖を修正していくアプローチが必要になる場合があります。

② 耐性ができて薬が効きにくくなる

耐性とは、同じ量の薬を繰り返し使用しているうちに、その効果が徐々に薄れていってしまう現象のことです。以前と同じ効果を得るためには、より多くの量の薬が必要になってしまいます。

睡眠導入剤を毎日服用していると、なぜ耐性が形成されるのでしょうか。主なメカニズムは2つ考えられています。

一つは、前述の依存のメカニズムとも関連しますが、脳の受容体の感受性が低下することです。薬の刺激に常にさらされているGABA受容体などが、その刺激に慣れてしまい、同じ量の薬では以前のような反応を示さなくなってしまうのです。

もう一つは、肝臓における薬物代謝の変化です。薬の多くは肝臓にある「薬物代謝酵素」によって分解され、体外へ排出されます。薬を長期連用すると、肝臓がその薬を効率よく分解しようとして、この代謝酵素の働きを活発にすることがあります(酵素誘導)。その結果、服用した薬が以前よりも速やかに分解・排出されるようになり、血中濃度が上がりにくくなって効果が弱まるのです。

耐性が形成されると、「最近、いつもの薬を飲んでも寝付きが悪いな…」と感じるようになります。ここで自己判断で薬の量を増やしてしまうと、さらに強い耐性が形成され、副作用のリスクも高まるという負の連鎖に陥りかねません。薬の効果が薄れてきたと感じた場合は、絶対に自己判断で増量せず、必ず処方した医師に相談することが鉄則です。医師は、薬の種類を変更したり、一度休薬期間を設けたり、あるいは生活習慣の改善を指導したりと、専門的な観点から適切な対処法を提案してくれます。

③ 副作用が現れやすくなる

睡眠導入剤は、効果がある一方で、望ましくない作用、すなわち副作用が現れることがあります。短期間の服用では問題にならなくても、毎日服用を続けることや、耐性によって用量が増えることで、副作用のリスクは高まります。

日中の眠気やふらつき

これは「持ち越し効果(ハングオーバー)」と呼ばれ、睡眠導入剤の副作用として最もよくみられるものの一つです。服用した薬の作用が翌朝、あるいは日中まで残ってしまい、強い眠気や倦怠感、集中力の低下、頭がボーっとするといった症状が現れます。

特に、作用時間の長いタイプの睡眠薬を服用している場合や、肝臓や腎臓の機能が低下している高齢者では、薬の分解・排泄に時間がかかり、持ち越し効果が現れやすくなります。日中の眠気は、仕事や学業のパフォーマンス低下につながるだけでなく、自動車の運転や機械の操作などを行う際に重大な事故を引き起こす原因ともなり得ます。

記憶障害(健忘)

睡眠導入剤、特にベンゾジアゼピン系の薬は、「前向性健忘」という副作用を引き起こすことがあります。これは、薬を服用した後の出来事を、後になって思い出せなくなるという症状です。例えば、薬を飲んだ後に家族と電話で話した内容や、夜食を食べたことなどをすっかり忘れてしまう、といったケースがこれにあたります。

この副作用は、薬の血中濃度が急激に上昇したときに起こりやすいとされています。特に、アルコールと一緒に服用すると、この健忘のリスクは著しく高まるため、絶対に併用してはいけません。

筋弛緩作用による転倒

ベンゾジアゼピン系の睡眠薬は、脳の興奮を鎮める作用と同時に、筋肉の緊張を緩める「筋弛緩作用」を持っています。この作用により、足元がふらついたり、力が入りにくくなったりすることがあります。

特に注意が必要なのが、高齢者です。夜中にトイレなどで目が覚めて起き上がった際に、筋弛緩作用によって足がもつれて転倒し、大腿骨骨折などの重篤な怪我につながるケースが少なくありません。骨折をきっかけに寝たきりになってしまうこともあり、極めて深刻な問題です。

これらのリスクを理解し、睡眠導入剤はあくまで一時的な不眠の改善を目的としたものであると認識することが重要です。症状が改善してきたら、漫然と服用を続けるのではなく、医師と相談しながら減薬・休薬を目指していくことが、健やかな未来のための賢明な選択と言えるでしょう。

自己判断で服用をやめるとどうなる?離脱症状について

睡眠導入剤を長期間服用していると、「いつかはやめたい」と考えるのが自然なことです。しかし、依存や耐性が形成されている状態で、突然自分の判断で服用を中断してしまうと、「離脱症状」と呼ばれる非常に不快な心身の反応に見舞われることがあります。ここでは、離脱症状の具体的な内容と、それがなぜ起こるのか、そして自己判断で中断することの危険性について詳しく解説します。

離脱症状の具体的な症状例

離脱症状は、服用していた薬の種類、量、期間、そして個人の体質によってさまざまですが、一般的には薬をやめてから1~3日後あたりに現れ始め、1~2週間をピークに徐々に軽減していくことが多いです。しかし、人によっては数ヶ月にわたって続くこともあります。

離脱症状は、大きく「身体的症状」と「精神的症状」に分けられます。

【主な身体的症状】

- 頭痛、めまい、ふらつき

- 吐き気、食欲不振、下痢

- 発汗、動悸、血圧の上昇

- 手足の震え、筋肉の硬直やけいれん

- 耳鳴り、光や音に対する過敏

- 知覚異常(ピリピリ、チクチクする感じ)

【主な精神的症状】

- 反跳性不眠(リバウンド不眠):薬を飲む前よりも、さらに激しい不眠に襲われる症状。離脱症状の中で最もつらいものの一つです。

- 強い不安感、焦燥感、パニック発作

- イライラ、気分の落ち込み、抑うつ状態

- 集中力の低下、混乱

- 離人感(自分が自分でないような感覚)、現実感の喪失

- 重篤な場合:幻覚、妄想、けいれん発作

これらの症状は、風邪や他の病気の症状と似ていることもあり、離脱症状であると気づかずに苦しむケースも少なくありません。特に「反跳性不眠」は強烈で、「薬をやめたせいで、もっと眠れなくなった」という誤った認識を生み出し、再び薬に頼らざるを得ない状況に追い込みます。これが、薬からの離脱を一層困難にさせる大きな要因です。

なぜ離脱症状が起こるのか

離脱症状は、決して「意志が弱いから」起こるわけではありません。これは、薬によって変化した脳の機能が、元の状態に戻ろうとする過程で生じる、純粋な身体的・生理的な反応です。

前述の通り、ベンゾジアゼピン系などの睡眠導入剤は、脳の興奮を抑えるGABA神経系の働きを強めます。長期間この状態が続くと、脳は恒常性(ホメオスタシス)を保つために、GABAの働きを弱める方向へとバランス調整を行います。

この適応が完了した状態で、突然薬の供給をストップすると、GABAによる鎮静作用が一気になくなります。しかし、脳のバランスはまだGABAの働きが弱いままなので、相対的にグルタミン酸などの興奮系の神経伝達物質の活動が過剰になります。この「脳の過興奮状態」が、不安、焦燥感、不眠、震えといった様々な離脱症状を引き起こすのです。

例えるなら、ずっと強くブレーキを踏み続けていた車から、いきなり足を離したようなものです。車は急発進し、制御不能な状態に陥ります。離脱症状もこれと同じで、薬によって抑えられていた神経活動が、一気に暴走してしまうことで起こるのです。

特に、作用時間が短い薬ほど、血中濃度が急激に低下するため、離脱症状が強く、急激に現れる傾向があります。一方で、作用時間の長い薬は、体内にゆっくりと留まるため、離脱症状は比較的緩やかですが、長く続くことがあります。

自己判断で中断することの危険性

以上のメカニズムを理解すれば、自己判断で睡眠導入剤を中断することがいかに危険であるかが分かるはずです。

まず、耐え難い離脱症状に苦しむことになります。そのつらさからパニック状態に陥ったり、仕事や日常生活がままならなくなったりする可能性があります。そして、多くの場合、その苦痛に耐えきれずに、以前よりも多い量の薬を服用してしまい、結果的により深刻な依存状態に陥るという最悪のシナリオをたどることになりかねません。

また、不眠の原因にうつ病や不安障害などが隠れている場合、睡眠導入剤の急な中断が、それらの根本にある精神疾患を悪化させる引き金になることもあります。睡眠導入剤には抗不安作用を持つものも多いため、その効果が急になくなることで、抑えられていた不安が一気に噴出してしまうのです。

さらに、高用量の薬を長期間服用していた場合には、けいれん発作やせん妄といった、命に関わる重篤な離脱症状が起こるリスクもゼロではありません。

したがって、睡眠導入剤の減量や中止は、必ず処方した医師の指導のもとで、計画的かつ慎重に行わなければなりません。医師は、患者の状態を正確に評価し、離脱症状を最小限に抑えるための安全な減薬スケジュール(漸減法など)を立ててくれます。つらい離脱症状が現れた場合にも、一時的に薬の量を戻したり、症状を緩和する別の薬を処方したりと、適切なサポートを提供してくれます。

「薬をやめたい」という気持ちは非常に大切ですが、その思いを自分一人で抱え込まず、まずは信頼できる医師に相談すること。それが、安全で確実な断薬への唯一の道なのです。

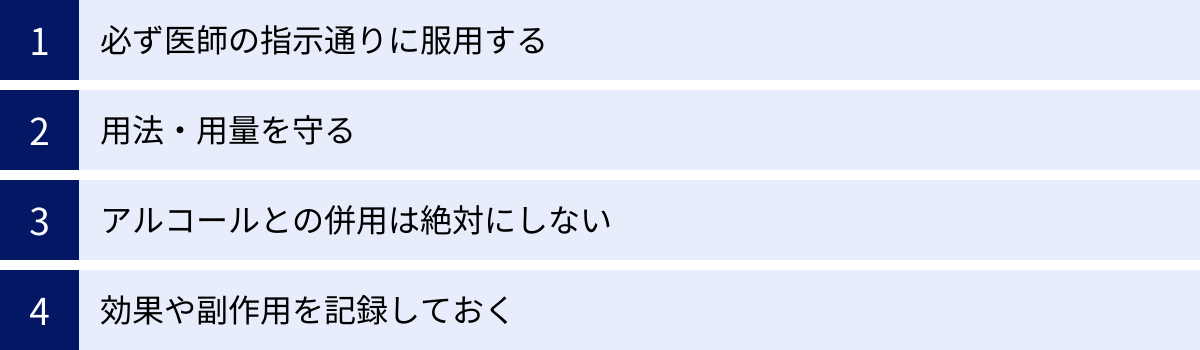

睡眠導入剤を安全に使うためのポイント

睡眠導入剤は、リスクがある一方で、医師の指導のもとで正しく使用すれば、不眠症治療において非常に有効なツールです。リスクを最小限に抑え、薬の効果を最大限に引き出すためには、いくつかの重要なポイントを守る必要があります。ここでは、睡眠導入剤と安全に付き合っていくための具体的な注意点を4つご紹介します。

必ず医師の指示通りに服用する

これは、睡眠導入剤を使用する上での大原則であり、最も重要なポイントです。自己判断で薬の量を増やしたり減らしたり、飲むタイミングを変えたり、中止したりすることは絶対に避けてください。

医師は、患者の不眠のタイプ、重症度、年齢、体格、他に服用している薬、持病の有無など、様々な要素を総合的に考慮して、最適な薬の種類と用量を決定しています。この指示を守らないことは、予期せぬ副作用を招いたり、治療効果を損なったりする原因となります。

例えば、「今日は特に疲れているから2錠飲んでしまおう」といった安易な増量は、耐性や依存の形成を早めるだけでなく、翌日の強烈な眠気やふらつき、記憶障害といった危険な副作用を引き起こす可能性があります。逆に、「少し調子がいいから」と自己判断で服用をやめてしまうと、前述したようなつらい離脱症状に見舞われるかもしれません。

また、医師から「眠れない時だけ飲んでください」と頓服(とんぷく)で処方されている薬を、不安だからといって毎晩のように服用してしまうのも問題です。これは精神的依存を強める行為であり、本来の治療目的から逸脱してしまいます。

医師との信頼関係を築き、処方された意図を正しく理解し、その指示を忠実に守ること。これが、安全な薬物治療の第一歩です。もし効果に疑問を感じたり、副作用が気になったりした場合は、次の診察を待たずに速やかに医師に連絡し、相談しましょう。

用法・用量を守る

医師の指示を守ることと密接に関連しますが、用法・用量の厳守は極めて重要です。具体的には、以下の点に注意が必要です。

- 1回の服用量を守る:処方された錠数を必ず守りましょう。「1錠」と指示されていれば、それ以上飲んではいけません。

- 服用タイミングを守る:多くの睡眠導入剤は、「就寝直前(ベッドに入る直前)」に服用するように指示されます。これは、服用後すぐに効果が現れ始めるためです。もし服用してからベッドに入るまでに時間が空いてしまうと、眠気やふらつきがある状態で室内を歩き回ることになり、転倒のリスクが高まります。また、入眠前の行動を忘れてしまう前向性健忘も起こりやすくなります。夕食後すぐに飲んでしまう、といったことは絶対にやめましょう。

- 錠剤を自己判断で割ったり、砕いたりしない:錠剤の中には、薬の成分が徐々に溶け出すように特殊なコーティングが施されているもの(徐放錠)があります。これを自己判断で割ったり砕いたりして服用すると、薬の成分が一気に吸収され、血中濃度が急上昇して危険な状態になることがあります。錠剤に割り線(分割線)が入っている場合を除き、そのままの形で服用してください。用量調整のために錠剤を割る必要がある場合は、必ず医師や薬剤師の指示に従いましょう。

これらのルールは、すべて安全性を確保するために設けられています。面倒に感じても、必ず守るようにしてください。

アルコールとの併用は絶対にしない

睡眠導入剤とアルコール(お酒)の併用は、極めて危険であり、絶対にやってはいけない行為です。「寝酒をするとよく眠れる」という習慣がある人が、さらに睡眠導入剤を服用してしまうケースがありますが、これは命に関わるリスクを伴います。

アルコールと睡眠導入剤(特にベンゾジアゼピン系など)は、どちらも中枢神経の働きを抑制する作用を持っています。これらを同時に摂取すると、作用が互いに強め合い(相加・相乗効果)、以下のような深刻な事態を引き起こす可能性があります。

- 過剰な鎮静・呼吸抑制:脳の働きが過度に抑制され、呼吸中枢まで麻痺してしまうことがあります。特にいびきをかく人や睡眠時無呼吸症候群の人は、睡眠中に呼吸が止まってしまうリスクが著しく高まります。

- 記憶障害(健忘)の増強:薬を飲んでから寝るまでの間の記憶が完全に抜け落ちたり、睡眠中に無意識に異常な行動(夢遊病様症状)をとってしまったりするリスクが格段に上がります。

- 精神運動機能の著しい低下:翌朝以降も強い眠気、ふらつき、判断力の低下が残り、転倒や事故の原因となります。

- 肝臓への負担増加:アルコールも睡眠導入剤も主に肝臓で代謝されるため、併用は肝臓に大きな負担をかけ、肝機能障害を引き起こす可能性があります。

「少しぐらいなら大丈夫だろう」という安易な考えは禁物です。睡眠導入剤を服用する日は、一切アルコールを飲まないというルールを徹底してください。

効果や副作用を記録しておく

自分の睡眠状態や薬の効果、副作用などを客観的に記録しておくことは、治療を進める上で非常に役立ちます。「睡眠日誌(スリープダイアリー)」をつけることをお勧めします。

記録する項目は、以下のようなものが考えられます。

- 就床時刻(ベッドに入った時間)

- 睡眠導入剤を服用した時刻と量

- 寝付くまでの時間(おおよそで構いません)

- 夜中に目が覚めた回数と時間

- 起床時刻

- 睡眠の質の自己評価(例:ぐっすり眠れた、眠りが浅かった、など)

- 日中の眠気やだるさの有無・程度

- その他、気になったこと(例:悪夢を見た、ふらつきがあった、など)

- その日の特記事項(例:日中に運動した、ストレスの多い出来事があった、など)

これらの情報を記録しておくことで、自分自身の睡眠パターンや、薬がどのように効いているのかを客観的に把握できます。そして、診察の際にこの記録を医師に見せることで、口頭で説明するよりもはるかに正確で詳細な情報を伝えることができます。

医師はこの記録をもとに、「薬の効果は十分か」「副作用は出ていないか」「減薬を始めるタイミングはいつが良いか」などをより的確に判断できるようになります。客観的なデータに基づいた治療は、安全性と効果を高める上で不可欠です。また、記録をつけること自体が、自分の睡眠や生活習慣への意識を高め、薬への精神的な依存を軽減する助けにもなります。

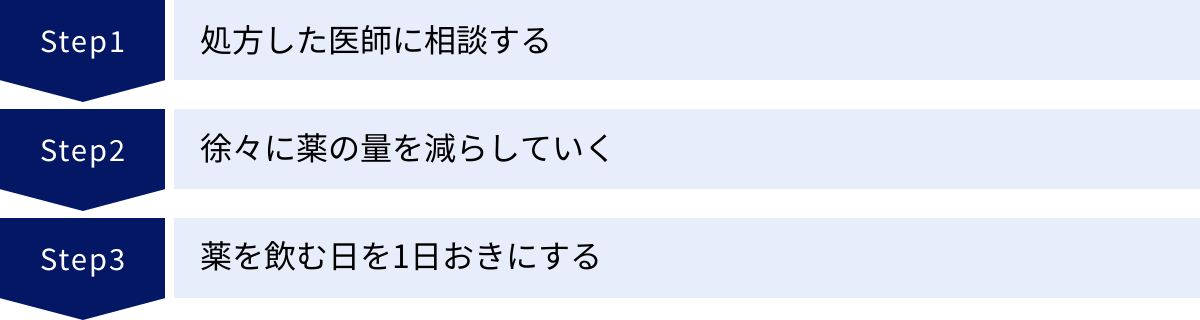

睡眠導入剤をやめたいと思ったら?安全な減薬・断薬の方法

睡眠導入剤による治療が進み、不眠症状が改善してくると、「そろそろ薬をやめたい」と考えるのは自然な流れです。しかし、焦りは禁物です。自己判断で急にやめるとつらい離脱症状に苦しむことになるため、安全な方法で、段階的に薬から離れていく必要があります。ここでは、睡眠導入剤の減薬・断薬を成功させるための正しいステップについて解説します。

まずは処方した医師に相談する

睡眠導入剤をやめたいと思ったら、最初に行うべきことは、自分一人で計画を立てるのではなく、必ず処方してくれた医師にその意思を伝えることです。これが、安全な減薬・断薬に向けた最も重要で、不可欠な第一歩です。

医師に「薬をやめたい」と伝えることを、ためらったり、遠慮したりする必要は全くありません。むしろ、それは治療が順調に進んでいる証拠であり、医師も歓迎してくれるはずです。

医師は、減薬を開始するにあたり、以下のような点を総合的に評価します。

- 現在の不眠症状の安定度:薬なしでも安定して眠れる状態になっているか。

- 不眠の根本原因の改善度:ストレスや生活習慣など、不眠を引き起こしていた原因は解消されているか。

- 服用している薬の種類、量、期間:依存や離脱症状のリスクはどの程度か。

- 患者自身の意欲や不安の程度:減薬に対する準備はできているか。

これらの評価に基づき、医師は患者一人ひとりに合った、最も安全で成功率の高い減薬プランを立案してくれます。例えば、離脱症状が出にくいように、作用時間の短い薬から長い薬に一度切り替えてから減量を始める、といった専門的な判断も行ってくれます。

自己判断での減薬は、離脱症状という名の暗礁に乗り上げるようなものです。経験豊富な医師という水先案内人と共に航海を進めることが、ゴールである「断薬」にたどり着くための唯一の安全なルートなのです。

徐々に薬の量を減らしていく(漸減法)

医師と相談の上で減薬を開始する場合、最も一般的で基本的な方法が「漸減法(ぜんげんほう)」です。これは、その名の通り、薬の量を急にゼロにするのではなく、ごく少量ずつ、段階的に減らしていく方法です。

漸減法の目的は、脳が薬の量の変化にゆっくりと適応する時間を与え、離脱症状の出現を最小限に抑えることにあります。

具体的な減らし方は、服用している薬の種類や量によって異なりますが、非常にゆっくりとしたペースで行うのが鉄則です。例えば、以下のような進め方が一般的です。

- ペースの目安:2週間から4週間に一度、元の用量の10%~25%程度を減らす。

- 具体例:1mgの錠剤を服用している場合、まずは0.75mgに減らして2~4週間様子を見る。問題がなければ、次に0.5mgに減らしてさらに2~4週間様子を見る…といった具合です。

このプロセスでは、焦らないことが何よりも大切です。減薬の途中で不安が強まったり、軽い離脱症状(不眠の悪化など)が現れたりすることもあります。そのような場合は、無理に進めずに、いったん一つ前のステップの量に戻したり、減量のペースをさらに緩めたりします。医師と密に連携を取りながら、「進んだり、少し戻ったり」を繰り返しながら、着実にゴールを目指していくイメージです。

減薬期間は、数ヶ月から、場合によっては1年以上かかることもあります。しかし、この慎重なステップこそが、リバウンドなく薬をやめるための最も確実な道筋なのです。

薬を飲む日を1日おきにする

漸減法によって薬の量がかなり少なくなってきた段階や、あるいは減薬の別の方法として、「隔日法(かくじつほう)」や「間歇服用法(かんけつふくようほう)」が用いられることがあります。これは、毎日服用していた薬を、1日おき、2日おき、というように、服用しない日を徐々に増やしていく方法です。

この方法には、以下のようなメリットがあります。

- 精神的依存からの脱却:「薬を飲まない日でも眠れた」という成功体験を積み重ねることができます。これは、「薬がないと眠れない」という思い込みを解消し、自信を取り戻す上で非常に効果的です。

- 身体の回復:薬を服用しない日を設けることで、身体が薬のない状態に慣れる機会を作ることができます。

まずは、「週末の金曜日だけ薬なしで寝てみる」といった、心理的なプレッシャーが少ない日から試してみるのが良いでしょう。もし眠れなくても、「明日は土曜日だから大丈夫」と気持ちに余裕を持つことができます。

そこで成功体験が得られたら、次は「週に2日、薬を飲まない日を作る」というように、少しずつ間隔を広げていきます。この方法も、漸減法と同様に、医師の指導のもとで、自分の体調や心の状態をよく観察しながら、無理のないペースで進めることが重要です。

最終的に、薬を飲まない日が1週間続いても問題なく眠れるようになれば、断薬は成功です。睡眠導入剤をやめる道のりは、決して平坦ではないかもしれません。しかし、正しい知識を持ち、専門家である医師と二人三脚で、焦らず一歩ずつ進んでいけば、必ず薬に頼らない健やかな眠りを取り戻すことができます。

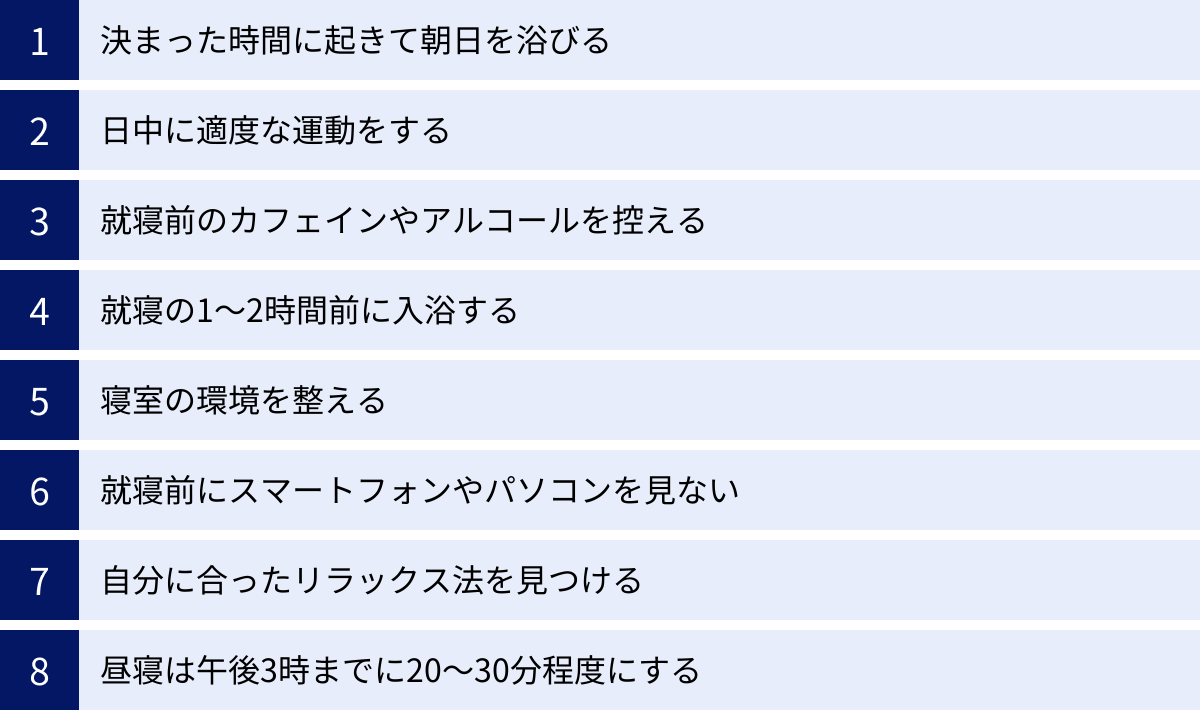

薬に頼らず睡眠の質を高めるための8つの生活習慣

睡眠導入剤の減薬・断薬を成功させるためには、薬を減らす努力と並行して、薬に頼らなくても自然に眠れる心と身体の土台を作ることが不可欠です。不眠の根本的な原因は、多くの場合、日々の生活習慣の中に隠されています。ここでは、睡眠の質を向上させ、健やかな眠りを手に入れるための具体的な8つの生活習慣「睡眠衛生指導」の内容を詳しく解説します。これらを実践することは、減薬の助けになるだけでなく、生涯にわたる健康の礎となります。

① 決まった時間に起きて朝日を浴びる

私たちの身体には、約24時間周期で心身の状態を変化させる「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。この体内時計が、夜になると自然に眠くなり、朝になると目が覚めるというリズムを作り出しています。健康な睡眠の基本は、この体内時計を正常に保つことです。

体内時計をリセットするための最も強力なスイッチが「光」、特に「朝日」です。朝、目覚めたらすぐにカーテンを開けて、太陽の光を15~30分ほど浴びる習慣をつけましょう。曇りや雨の日でも、屋外の光には室内灯の何十倍もの照度があり、効果があります。

朝日を浴びると、脳内で睡眠を促すホルモン「メラトニン」の分泌がストップします。そして、そこから約14~16時間後に、再びメラトニンの分泌が始まり、自然な眠気が訪れるのです。

重要なのは、休日も平日と同じ時刻に起きることです。「寝だめ」をしたい気持ちは分かりますが、休日に遅くまで寝ていると体内時計が後ろにずれてしまい、月曜の朝がつらくなる「ソーシャル・ジェットラグ(社会的時差ボケ)」の原因となります。毎日同じ時間に起きることで、睡眠と覚醒のリズムが安定し、寝付きやすい身体になります。

② 日中に適度な運動をする

日中の適度な運動は、夜の睡眠の質を向上させる上で非常に効果的です。運動には、主に2つの睡眠促進効果があります。

一つは、「睡眠物質の産生」です。運動によって身体に適度な疲労が生まれると、脳内でアデノシンなどの睡眠を誘発する物質が蓄積され、夜の眠気が強まります。

もう一つは、「深部体温のコントロール」です。人は、身体の内部の温度(深部体温)が下がる過程で眠気を感じます。日中に運動をすると、一時的に深部体温が上がります。その反動で、夜にかけて深部体温が大きく下がるため、スムーズな入眠につながるのです。

ウォーキング、ジョギング、水泳などのリズミカルな有酸素運動が特におすすめです。運動のタイミングは、就寝の3時間ほど前が理想的とされています。逆に、就寝直前に激しい運動をすると、交感神経が興奮してしまい、寝付きを妨げるので注意が必要です。

③ 就寝前のカフェインやアルコールを控える

何を口にするかは、睡眠に直接的な影響を与えます。特に注意したいのがカフェインとアルコールです。

- カフェイン:コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには、強力な覚醒作用があります。カフェインは、脳内で眠気を引き起こすアデノシンの働きをブロックしてしまいます。その効果は個人差がありますが、一般的に摂取後30分ほどで現れ、4~5時間は持続すると言われています。敏感な人ではさらに長く続くこともあります。ぐっすり眠るためには、遅くとも就寝の4~5時間前からはカフェインの摂取を避けるのが賢明です。

- アルコール:寝酒は寝付きを良くするように感じられますが、これは大きな誤解です。アルコールは確かに入眠を促進する作用がありますが、睡眠の後半になると、アセトアルデヒドという有害物質に分解され、交感神経を刺激します。その結果、眠りが浅くなり、中途覚醒の原因となります。また、利尿作用があるため、夜中にトイレに行きたくなって目が覚めることも増えます。睡眠の質を著しく低下させるため、就寝前の飲酒は避けるべきです。

④ 就寝の1〜2時間前に入浴する

就寝前の入浴は、質の高い睡眠を得るための効果的な儀式です。前述の運動と同様に、入浴によって一時的に深部体温を上昇させ、その後の体温低下を利用して自然な眠気を誘います。

ポイントは、お湯の温度とタイミングです。

- 温度:38~40℃程度のぬるめのお湯が最適です。42℃以上の熱いお湯は交感神経を刺激し、身体を覚醒させてしまうため逆効果です。

- タイミング:就寝の90分~2時間前に入浴を済ませるのが理想です。入浴で上がった深部体温が、ちょうどベッドに入る頃に下がり始め、スムーズな入眠をサポートしてくれます。

- 時間:15分程度、ゆっくりと肩まで浸かるのが良いでしょう。リラックス効果も高まります。

シャワーだけで済ませるよりも、湯船に浸かる方が深部体温を効率よく上げることができるため、不眠に悩む方はぜひ習慣にしてみてください。

⑤ 寝室の環境を整える

寝室は、一日の疲れを癒し、心身を回復させるための聖域です。「眠るためだけの部屋」と位置づけ、快適な睡眠環境を整えることが重要です。

光・音・温度を快適に保つ

- 光:睡眠ホルモンであるメラトニンは、光によって分泌が抑制されます。寝室はできるだけ暗くしましょう。遮光カーテンを活用して、外からの光を完全にシャットアウトするのが理想です。豆電球や常夜灯も、つけていると睡眠の質を下げる可能性があるため、消すことをお勧めします。真っ暗だと不安な場合は、フットライトなど、光が直接目に入らない工夫をしましょう。

- 音:時計の秒針の音や、外の車の音など、わずかな物音でも眠りを妨げることがあります。気になる場合は、耳栓や、リラックスできる環境音を流すホワイトノイズマシンなどを活用するのも良い方法です。

- 温度・湿度:快適な睡眠には、寝室の温度と湿度も重要です。一般的に、夏場は25~26℃、冬場は22~23℃、湿度は年間を通じて50~60%が快適な範囲とされています。エアコンや加湿器・除湿器を上手に使い、季節に合わせて調整しましょう。

⑥ 就寝前にスマートフォンやパソコンを見ない

現代人にとって最も難しい課題の一つかもしれませんが、質の高い睡眠のためには不可欠な習慣です。スマートフォンやパソコン、タブレットなどの画面が発する「ブルーライト」は、太陽光に多く含まれる波長の光で、脳を覚醒させ、メラトニンの分泌を強力に抑制してしまいます。

また、SNSやニュース、動画などを見ることは、情報過多によって脳を興奮させ、交感神経を優位にしてしまいます。これにより、心身がリラックスモードに切り替わらず、寝付きが悪くなったり、眠りが浅くなったりします。

理想は、就寝の1~2時間前にはデジタルデバイスの使用をやめること。これを「デジタル・デトックス」と呼びます。寝室にはスマートフォンを持ち込まない、というルールを作るのも効果的です。

⑦ 自分に合ったリラックス法を見つける

眠れない原因の一つに、心身の緊張やストレスがあります。就寝前に、心と身体をリラックスさせるための自分なりの儀式(スリープ・リチュアル)を持つことは、スムーズな入眠に非常に有効です。

- 静かな音楽を聴く:クラシックやヒーリングミュージックなど、歌詞のない穏やかな曲がおすすめです。

- 読書:興奮するような内容ではなく、穏やかな気持ちになれる本を選びましょう。

- アロマテラピー:ラベンダーやカモミールなど、鎮静作用のあるアロマオイルを焚く。

- 軽いストレッチやヨガ:心身の緊張をほぐします。

- 瞑想やマインドフルネス:呼吸に意識を集中させ、頭の中の雑念を払い除けます。

- 腹式呼吸:鼻からゆっくり息を吸ってお腹を膨らませ、口からゆっくりと息を吐き切る。副交感神経を優位にし、心身をリラックスさせます。

大切なのは、「眠らなければ」と頑張るのではなく、「心地よい」と感じることを習慣にすることです。

⑧ 昼寝は午後3時までに20〜30分程度にする

日中の短い昼寝は、午後の眠気を解消し、集中力や作業効率を高める上で有効です。しかし、その取り方には注意が必要です。

長すぎる昼寝や、夕方以降の昼寝は、夜の睡眠圧(眠気の強さ)を低下させてしまい、夜間の不眠の原因となります。昼寝をする場合は、時刻は午後3時まで、時間は20~30分以内に留めるのが鉄則です。30分以上眠ってしまうと、深いノンレム睡眠に入ってしまい、起きた時に頭がボーっとする「睡眠慣性」が起こりやすくなります。

昼寝の前にコーヒーなどカフェインを摂取する「コーヒーナップ」も、起きる頃にカフェインの効果が現れ始め、すっきりと目覚められるため効果的です。

これらの生活習慣は、一つひとつは些細なことかもしれません。しかし、複数を組み合わせ、継続的に実践することで、睡眠の質は着実に改善していきます。薬だけに頼るのではなく、自分自身の力で眠れる身体を取り戻すための、最も確実で健康的なアプローチと言えるでしょう。

市販の睡眠改善薬と医療用の睡眠導入剤の違い

「最近眠れないけれど、病院に行くほどではないかも…」と感じたとき、ドラッグストアで手軽に購入できる「睡眠改善薬」を試してみようと考える方もいるかもしれません。しかし、市販の睡眠改善薬と、医師が処方する医療用の睡眠導入剤は、成分も目的も全く異なるものです。その違いを正しく理解しておくことは、自分の不眠の状態に適切に対処するために非常に重要です。

| 比較項目 | 市販の睡眠改善薬 | 医療用の睡眠導入剤 |

|---|---|---|

| 主成分 | 抗ヒスタミン薬(ジフェンヒドラミン塩酸塩など) | ベンゾジアゼピン系、非ベンゾジアゼピン系、メラトニン受容体作動薬、オレキシン受容体拮抗薬など |

| 作用機序 | アレルギー反応を抑える作用の副作用(眠気)を利用 | 脳の睡眠・覚醒中枢に直接作用し、睡眠を誘発・維持 |

| 目的・対象 | 一時的な不眠症状の緩和(環境の変化、時差ボケなど) | 医師の診断による「不眠症」の治療(慢性的な不眠) |

| 効果の強さ | 比較的マイルド | 作用が強く、症状に応じて多様なタイプの薬を選択可能 |

| 使用上の注意 | 慢性的な不眠には使用しない。連用は避ける。 | 必ず医師の指示通りに服用する。依存・耐性のリスク管理が必要。 |

作用する成分の違い

両者の最も根本的な違いは、有効成分とその作用機序にあります。

市販の睡眠改善薬の主成分は、「ジフェンヒドラミン塩酸塩」などの抗ヒスタミン薬です。これは、本来、アレルギー症状(くしゃみ、鼻水、かゆみなど)を抑えるために開発された薬です。アレルギーの原因となるヒスタミンという物質の働きをブロックするのですが、このヒスタミンは脳内では覚醒を維持する役割も担っています。そのため、抗ヒスタミン薬を服用すると、副作用として脳の活動が抑制され、眠気が引き起こされます。市販の睡眠改善薬は、この「眠くなる副作用」を主作用として利用した製品なのです。風邪薬を飲むと眠くなるのと同じ原理です。

一方、医療用の睡眠導入剤は、脳の睡眠と覚醒を司る中枢に、より専門的に、かつ直接的に働きかけるように設計されています。前述したように、脳の興奮を鎮めるGABA受容体に作用するタイプ(ベンゾジアゼピン系、非ベンゾジアゼピン系)、体内時計を整えるメラトニン受容体に作用するタイプ、覚醒物質をブロックするオレキシン受容体に作用するタイプなど、多彩なアプローチで睡眠をコントロールします。これらは、副作用を利用しているのではなく、明確な治療意図を持って開発された「不眠症治療薬」です。

効果と目的の違い

作用する成分が異なるため、その効果の強さや使用目的も大きく異なります。

市販の睡眠改善薬は、作用が比較的マイルドであり、「一時的な不眠症状の緩和」を目的としています。例えば、旅行や出張などで環境が変わり寝付けない、心配事があって一時的に眠れない、といった限定的な状況で使用するためのものです。製品の添付文書にも「寝つきが悪い時や眠りが浅い時のみの服用にとどめ、連用しないでください」「不眠症の診断を受けた人は服用しないでください」といった注意書きが必ず記載されています。慢性的な不眠に悩んでいる人が、自己判断で市販薬を使い続けるべきではありません。

対照的に、医療用の睡眠導入剤は、医師が「不眠症」という病気であると診断した場合に、その治療のために処方されます。作用は市販薬よりも強力で、入眠障害、中途覚醒、早朝覚醒といった、さまざまなタイプの不眠症状にきめ細かく対応できます。これは、「慢性的な不眠」を積極的に治療するための薬です。そのため、使用にあたっては医師による慎重な管理が不可欠となり、依存や耐性といったリスクにも専門的な視点から対処していく必要があります。

まとめると、市販の睡眠改善薬は「ごくたまにある、軽い寝付きの悪さ」に対する一時しのぎの手段であり、医療用の睡眠導入剤は「続くつらい不眠という病気」に対する本格的な治療薬です。もし、市販の睡眠改善薬を数回使用しても症状が改善しない場合や、不眠が2週間以上続くような場合は、自己判断で継続せずに、必ず医療機関を受診してください。その不眠の裏には、治療が必要な病気が隠れている可能性もあるのです。

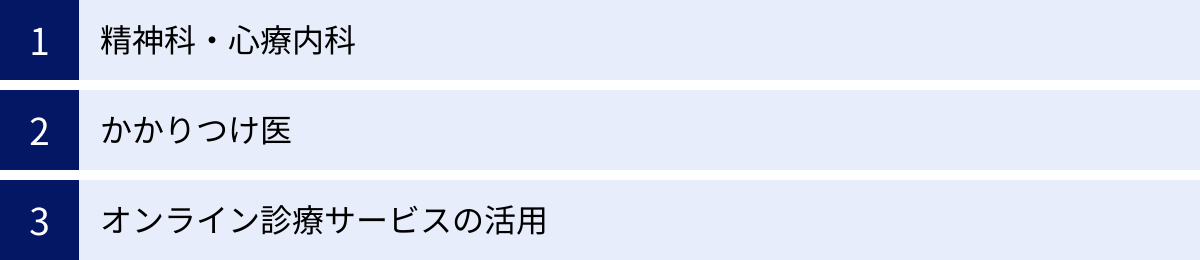

睡眠の悩みはどこに相談すればいい?

「夜眠れなくてつらい」「睡眠導入剤について相談したい」と思っても、いざとなると「どの診療科に行けばいいのだろう?」と迷ってしまう方は少なくありません。不眠の悩みを相談できる窓口はいくつかあります。それぞれの特徴を理解し、ご自身の状況に合った場所を選ぶことが、適切な治療への第一歩となります。

精神科・心療内科

不眠症の診断と治療を専門的に行っているのは、主に精神科や心療内科です。睡眠に関する悩みを抱えている場合、第一の相談先として最も適していると言えます。

精神科や心療内科の医師は、睡眠医学の専門家です。詳細な問診を通じて、不眠のタイプ(入眠障害、中途覚醒など)や重症度を正確に診断します。さらに、不眠の背景にある可能性のある、ストレス、不安、うつ病、適応障害といった精神的な問題についても評価を行います。不眠は、うつ病などの精神疾患の初期症状として現れることも非常に多いため、この視点は極めて重要です。

治療法も多岐にわたります。睡眠導入剤の処方はもちろんのこと、薬だけに頼らないアプローチも得意としています。例えば、不眠に対する誤った思い込みや習慣を修正していく「認知行動療法(CBT-I)」は、薬物療法と同等か、それ以上の長期的な効果があるとされる根本的な治療法です。また、カウンセリングを通じて、不眠の原因となっているストレスや悩みに対処するサポートも受けられます。

特に、「2週間以上、週に3日以上の不眠が続いている」「日中の活動に支障が出ている」「気分の落ち込みや不安感が強い」といった場合は、迷わず精神科や心療内科を受診することをお勧めします。

かかりつけ医

「いきなり精神科に行くのは少し抵抗がある」と感じる方や、まずは気軽に相談したいという場合は、日頃からお世話になっている内科や総合診療科などの「かかりつけ医」に相談するのも良い選択肢です。

かかりつけ医は、患者の全身の状態や普段の生活背景をよく理解してくれています。まずはかかりつけ医に不眠の悩みを打ち明けることで、その原因が身体的な病気にある可能性をスクリーニングしてもらえます。

例えば、不眠の原因となる身体疾患には、以下のようなものがあります。

- 睡眠時無呼吸症候群:睡眠中に呼吸が止まり、眠りが浅くなる。

- むずむず脚症候群:夕方から夜にかけて脚に不快な感覚が現れ、眠りを妨げる。

- 甲状腺機能亢進症:代謝が活発になりすぎて、動悸や不眠が起こる。

- 夜間頻尿:前立腺肥大症や過活動膀胱など。

- 痛みや痒みを伴う疾患:関節リウマチ、アトピー性皮膚炎など。

かかりつけ医は、これらの身体的な問題が疑われる場合は、適切な検査を行ったり、呼吸器内科や泌尿器科などの専門科へ紹介してくれたりします。

また、比較的軽度な不眠であれば、かかりつけ医が睡眠導入剤を処方することもあります。もし、より専門的な治療が必要だと判断した場合には、信頼できる精神科や心療内科を紹介してくれるでしょう。まずは身近な専門家として、かかりつけ医に相談してみることは、問題解決へのスムーズな入り口となります。

オンライン診療サービスの活用

近年、新たな選択肢として急速に普及しているのが、スマートフォンやパソコンを使って、自宅などから医師の診察を受けられる「オンライン診療」です。

オンライン診療には、以下のようなメリットがあります。

- 通院の負担がない:病院までの移動時間や交通費、待合室での待ち時間が不要です。仕事や育児で忙しい方でも利用しやすいでしょう。

- 受診のハードルが低い:「精神科」と書かれたクリニックのドアを開けることに抵抗がある方でも、自宅からなら気軽に相談できます。

- 場所を選ばない:近隣に睡眠の専門医がいない地域にお住まいの方でも、都市部の専門的な医療サービスを受けることが可能です。

特に、睡眠障害やメンタルヘルスを専門とするオンライン診療サービスも増えており、専門医による質の高いカウンセリングや薬の処方を受けられます。薬や処方箋も自宅に郵送されるため、診察から薬の受け取りまでを自宅で完結できます。

ただし、触診や検査ができないため、診断できる疾患に限りがあることや、初診では処方できる薬の種類や日数に制限がある場合があるといった点も理解しておく必要があります。

どの相談先を選ぶにせよ、最も大切なのは、一人で悩みを抱え込まずに、専門家の助けを求める行動を起こすことです。不眠は「気合が足りない」といった精神論で解決できる問題ではありません。適切な治療とケアを受ければ、必ず改善が期待できる症状です。勇気を出して、専門家への扉を叩いてみましょう。

まとめ

今回は、睡眠導入剤を毎日服用した場合に起こりうるリスクや、薬との安全な付き合い方、そして薬に頼らず睡眠の質を高めるための具体的な方法について、多角的に解説しました。

睡眠導入剤は、医師の指導のもとで正しく使用すれば、つらい不眠の症状を和らげ、心身の休息を取り戻すための非常に有効な治療薬です。しかし、その一方で、自己判断で漫然と毎日服用を続けることには、「依存」「耐性」「副作用」といった重大なリスクが伴います。

特に、薬がないと眠れない身体になってしまう「身体的依存」や、薬がないと不安で仕方ない「精神的依存」は、一度形成されると抜け出すのが困難になる可能性があります。また、同じ量では効かなくなる「耐性」が生まれると、薬の量が増え、副作用のリスクも高まるという悪循環に陥りかねません。

これらのリスクを回避し、睡眠導入剤の恩恵だけを安全に受けるために最も重要なことは、「必ず医師の指示通りに服用し、自己判断で量を変えたり、中断したりしない」ということです。そして、症状が改善してきたら、必ず医師と相談の上で、計画的かつ慎重に減薬・断薬を進めていく必要があります。

さらに忘れてはならないのが、薬はあくまで対症療法であり、不眠の根本的な解決には生活習慣の改善が不可欠であるという点です。決まった時間に起きて朝日を浴びる、日中に適度な運動をする、就寝前のカフェインやスマホを避けるといった「睡眠衛生」を整えることが、薬からの卒業を可能にし、生涯にわたる健やかな眠りの土台を築きます。

もしあなたが今、睡眠のことで悩んでいたり、薬の使用に不安を感じていたりするなら、一人で抱え込まないでください。精神科・心療内科、かかりつけ医、オンライン診療など、専門家に相談できる窓口はたくさんあります。適切なサポートを受ければ、不眠の悩みは必ず乗り越えることができます。この記事が、あなたがより良い眠りへの一歩を踏み出すための、確かな知識と勇気となることを願っています。