「夜、なかなか寝付けない」「眠りが浅く、何度も目が覚めてしまう」といった不眠の悩みは、現代社会において多くの人が抱える深刻な問題です。十分な睡眠が取れないと、日中の集中力や判断力が低下するだけでなく、心身の健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。

このような状況で、「病院に行くのは面倒」「手軽に試したい」という理由から、インターネット通販や個人輸入代行サイトで睡眠薬の購入を検討する人がいるかもしれません。しかし、医師の処方箋なしに睡眠薬をインターネット経由で購入する行為は、法律で固く禁じられており、極めて危険です。

安易な個人輸入には、偽造医薬品による健康被害、深刻な副作用、薬物依存、そして法律違反による逮捕といった、計り知れないリスクが潜んでいます。あなたの心と体の健康、そして社会的な信用を守るためにも、絶対に手を出してはいけません。

この記事では、睡眠薬の通販・個人輸入がいかに危険であるか、その法的根拠と具体的なリスクを詳しく解説します。さらに、不眠の悩みを安全かつ正規の方法で解決するための手段として、専門の医療機関での対面診療や、近年利用が広がっているオンライン診療について、そのメリットや利用方法を具体的に紹介します。

また、医療機関で処方される「睡眠薬」と、薬局で購入できる「睡眠改善薬」との明確な違いや、代表的な睡眠薬の種類、薬に頼る前に試したいセルフケアの方法まで、不眠に関する情報を網羅的に提供します。

もしあなたが不眠で苦しんでいるのなら、この記事を読んで正しい知識を身につけ、安全な方法で専門家のサポートを受けるための一歩を踏み出してください。あなた自身の健康を守るために、最も重要で確実な選択は、医師に相談することです。

目次

睡眠薬の通販・個人輸入は法律で禁止されている

結論から言えば、医師の処方箋が必要な睡眠薬を、インターネット通販や個人輸入代行業者を通じて購入することは、法律で明確に禁止されています。 「自分用だから」「少量だから」といった理由は一切通用しません。この規制の背景には、国民の健康被害を未然に防ぎ、薬物の乱用を防止するという重大な目的があります。

なぜ、睡眠薬の個人輸入はこれほど厳しく規制されているのでしょうか。その根拠となる法律が「麻薬及び向精神薬取締法」です。この法律は、私たちの心身の健康に大きな影響を与える可能性のある薬物の取り扱いを厳格に管理するために定められています。

睡眠薬の中には、この法律で「向精神薬」に指定されているものが数多く存在します。向精神薬とは、中枢神経系に作用し、精神機能に影響を及ぼす薬物の総称です。適切に使用すれば優れた治療効果を発揮しますが、一歩間違えれば深刻な依存や乱用、健康被害につながる危険性をはらんでいます。

そのため、これらの薬は医師の厳格な管理下でのみ使用が許可されており、安易な個人輸入は固く禁じられているのです。海外のウェブサイトで「処方箋不要」「正規品」などと謳われていても、そのほとんどは違法な販売であり、購入者も法律違反に問われるリスクを負うことを理解しなければなりません。

このセクションでは、睡眠薬の個人輸入を規制する「麻薬及び向精神薬取締法」の具体的な内容について、さらに深く掘り下げて解説します。

麻薬及び向精神薬取締法による規制

睡眠薬の個人輸入を理解する上で、「麻薬及び向精神薬取締法」は避けて通れない重要な法律です。この法律は、麻薬、あへん、覚醒剤などと同様に、向精神薬の不正な取引や乱用を防ぐことを目的としています。

では、具体的にどのような睡眠薬が「向精神薬」に該当するのでしょうか。病院で処方される睡眠薬の多く、特に「ベンゾジアゼピン系」や「非ベンゾジアゼピン系」と呼ばれる種類(例:トリアゾラム、ゾルピデム、エチゾラムなど)は、この向精神薬に指定されています。これらの薬は、脳内の神経伝達物質に作用して催眠効果をもたらしますが、同時に依存性や乱用のリスクも持ち合わせています。

麻薬及び向精神薬取締法では、これらの向精神薬について、以下の行為を厳しく制限しています。

- 輸入・輸出の原則禁止: 医師の処方箋に基づいて、患者自身が海外から携帯して持ち込むなどのごく一部の例外を除き、向精神薬の輸入は、研究者や製薬会社など、国の許可を得た者以外は行うことができません。 個人がインターネット通販などを利用して海外から取り寄せる行為は、この「輸入」に該当し、明確な法律違反となります。(参照:厚生労働省 麻薬取締部、税関 Japan Customs)

- 譲渡・譲受の禁止: 医師・薬剤師からの交付以外の形で、向精神薬を他人に渡したり(譲渡)、他人から受け取ったり(譲受)することも禁止されています。友人や家族間での安易なやり取りも罰則の対象となり得ます。

- 所持の制限: 医師から処方された本人が所持する場合などを除き、正当な理由なく向精神薬を所持することも違法です。つまり、違法な通販サイトから購入した睡眠薬が自宅に届いた時点で、「不法所持」が成立する可能性があります。

「個人輸入代行」を謳う業者も存在しますが、これも全く安全ではありません。これらの業者は、単に輸入手続きを代行しているだけであり、輸入行為の主体(責任者)はあくまで購入者本人です。税関で荷物が見つかった場合、責任を問われるのは購入者自身であり、「業者に騙された」という言い訳は通用しません。

実際に、海外から発送された医薬品は税関で厳しくチェックされており、向精神薬が含まれていると判断された場合は、その場で没収・破棄されるだけでなく、受取人に対して警察から連絡があり、事情聴取や捜査、場合によっては逮捕・起訴に至るケースも報告されています。

このように、睡眠薬の個人輸入は、単に「手軽な購入手段」などではなく、法を犯す重大な行為です。健康被害のリスクだけでなく、刑事罰という社会的なリスクも伴うことを、決して忘れてはいけません。不眠の悩みは、必ず医療機関という正規のルートで相談し、安全かつ合法的な方法で解決することが不可欠です。

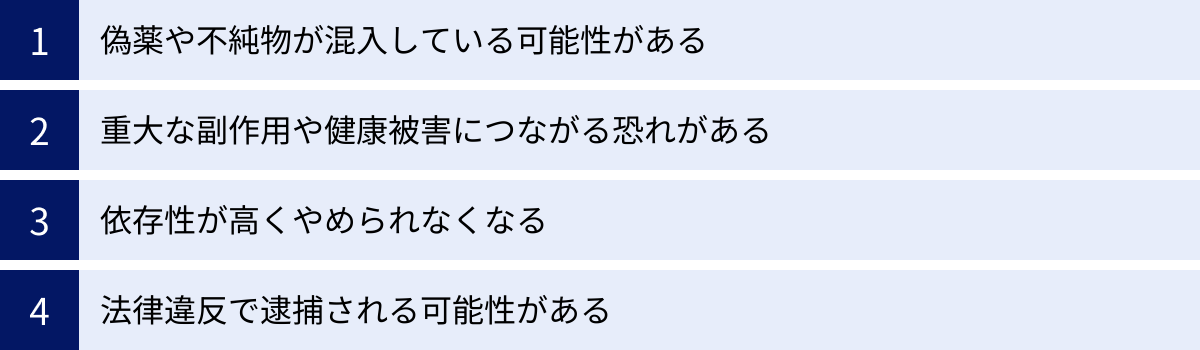

睡眠薬を通販(個人輸入)する4つの危険なリスク

「法律で禁止されているのは分かったけれど、実際にどんな危険があるの?」と感じる方もいるかもしれません。睡眠薬の個人輸入がもたらすリスクは、法律違反だけにとどまりません。むしろ、あなたの心と体に直接的なダメージを与える、深刻な健康上のリスクこそが最大の問題です。

ここでは、安易な個人輸入に潜む4つの具体的な危険性について、詳しく解説します。これらのリスクを知れば、なぜ医師の管理下で睡眠薬を使用しなければならないのか、その理由が明確に理解できるはずです。

① 偽薬や不純物が混入している可能性がある

インターネット上で販売されている処方箋医薬品のうち、その多くが偽造医薬品(偽薬)であるという衝撃的なデータが、世界保健機関(WHO)などから報告されています。特に、規制の緩い国から発送される医薬品には、計り知れない危険が潜んでいます。

違法な通販サイトで販売されている睡眠薬には、以下のような問題がある可能性が極めて高いです。

- 有効成分が全く含まれていない: ただのデンプンや乳糖を固めただけの、全く効果のない偽薬であるケースです。お金を無駄にするだけでなく、不眠の症状が改善しないことで、さらなる精神的苦痛を招きます。

- 有効成分の含有量が不正確: パッケージに記載されている量よりも少ない、あるいは過剰な量の有効成分が含まれている場合があります。成分が少なければ効果は得られず、逆に多すぎれば過剰摂取となり、意識障害や呼吸抑制といった命に関わる副作用を引き起こす危険があります。製造管理がずさんな違法工場では、錠剤ごとの成分量もバラバラである可能性が高く、極めて危険です。

- 表示とは異なる成分が含まれている: 睡眠薬と称して、安価な別の薬や、全く関係のない成分が混入しているケースです。予期せぬアレルギー反応や、他の服用中の薬との危険な相互作用を引き起こす可能性があります。

- 有害な不純物の混入: 最も恐ろしいのが、健康に有害な不純物の混入です。 過去には、偽造医薬品からレンガの粉、壁の塗料、プリンターのインク、さらには殺鼠剤(ネズミ駆除剤)といった、信じられないような物質が検出された事例も報告されています。これらを体内に取り込むことが、どれほど危険かは言うまでもありません。

正規の製薬会社は、医薬品の製造にあたって国が定めた厳格な品質管理基準(GMP)を遵守し、不純物が混入しないよう徹底した衛生管理と品質検査を行っています。しかし、違法な製造拠点にはそのような管理体制は一切存在しません。あなたが個人輸入で手に入れようとしている薬は、どのような環境で、誰が、何を使って作ったのか、全く分からないのです。 そのリスクは、まさにロシアンルーレットと言えるでしょう。

② 重大な副作用や健康被害につながる恐れがある

たとえ個人輸入した睡眠薬が本物であったとしても、危険がなくなるわけではありません。医師の診断なしに睡眠薬を服用すること自体が、重大な健康被害につながる高いリスクをはらんでいます。

医師が睡眠薬を処方する際には、患者一人ひとりの状態を総合的に判断します。

- 不眠の原因の診断: 不眠の原因は、ストレス、生活習慣の乱れ、精神疾患(うつ病など)、身体的な病気(睡眠時無呼吸症候群など)と多岐にわたります。原因に応じた適切な治療を行わなければ、根本的な解決にはなりません。自己判断で睡眠薬を飲むことは、背景にある重大な病気を見逃すことにつながりかねません。

- 持病やアレルギーの確認: 肝臓や腎臓に疾患がある場合、薬の代謝や排泄がうまくできず、副作用が強く出ることがあります。また、特定の薬物に対するアレルギーの有無も確認が必要です。

- 併用薬との相互作用: 他に服用している薬がある場合、睡眠薬との飲み合わせによっては、互いの効果を強めすぎたり、弱めたり、あるいは予期せぬ有害な作用を引き起こしたりすることがあります。特に、風邪薬、抗ヒスタミン薬、他の精神科の薬などとの併用には注意が必要です。

これらの専門的な判断をすべて無視して睡眠薬を服用すれば、どうなるでしょうか。めまいやふらつきによる転倒、翌朝まで眠気が残る「持ち越し効果」による事故、記憶が飛んでしまう「健忘」、肝機能障害や腎機能障害の悪化など、様々な副作用や健康被害のリスクが格段に高まります。

さらに、万が一、個人輸入した医薬品によって重篤な健康被害(入院や後遺障害など)が生じた場合、公的な救済制度である「医薬品副作用被害救済制度」の対象にはなりません。 この制度は、国内で正規に流通した医薬品を、適正に使用したにもかかわらず発生した副作用被害を救済するものです。違法なルートで入手した薬による被害は、すべて自己責任となってしまうのです。治療費も補償も得られず、健康を失うという最悪の事態も想定されます。

③ 依存性が高くやめられなくなる

多くの睡眠薬、特にベンゾジアゼピン系の薬剤には「依存性」という深刻な問題があります。依存には、精神的に「薬がないと不安で眠れない」と感じる精神依存と、薬が体内から抜けると不快な症状が現れる身体依存の2種類があります。

医師の管理下であれば、依存のリスクが比較的少ない薬を選択したり、短期間の使用に留めたり、薬をやめる際には徐々に減量(漸減法)するなど、依存を最小限に抑えるための対策が取られます。

しかし、個人輸入で安易に睡眠薬を使い始めると、このようなコントロールが一切利きません。

- 耐性の形成: 同じ量の薬を飲み続けていると、次第に効果が薄れてくる「耐性」が形成されます。すると、以前と同じ効果を得るために、無意識のうちに薬の量を増やしてしまいがちです。

- 身体依存の形成: 薬の量が増え、服用期間が長くなると、身体が薬のある状態に慣れてしまいます。この状態で急に薬をやめたり、量を減らしたりすると、「離脱症状」と呼ばれる禁断症状が現れます。

- つらい離脱症状: 離脱症状には、不眠の悪化(反跳性不眠)、激しい不安感、焦燥感、頭痛、吐き気、発汗、手足の震え、けいれん発作など、非常に苦しいものがあります。

- やめられなくなる悪循環: このつらい離脱症状から逃れるために、再び薬を飲んでしまう。その結果、ますます薬を手放せなくなるという悪循環に陥ります。

このようにして、不眠を解消するためだったはずの薬が、いつしか薬をやめるための苦しい戦いへとすり替わってしまうのです。 医師の指導なしに睡眠薬の依存から自力で抜け出すことは非常に困難です。気づいた時には、心も体も薬に支配されてしまっている、という事態になりかねません。

④ 法律違反で逮捕される可能性がある

前述の通り、向精神薬に指定されている睡眠薬を、国の許可なく輸入する行為は「麻薬及び向精神薬取締法」に違反します。

海外の違法サイトは、しばしば「税関対策済み」「100%お届け保証」といった甘い言葉で利用者を誘いますが、これらは何の保証にもなりません。日本の税関は、海外から送られてくる郵便物や国際宅配便の中身を厳しく検査しており、医薬品、特に向精神薬の流入には細心の注意を払っています。

もし、あなたの注文した睡眠薬が税関で見つかった場合、以下のような事態が起こり得ます。

- ハガキによる通知と任意放棄: 税関から「輸入が認められない医薬品が発見された」という内容の通知書(認定手続開始通知書)が届きます。多くの場合、異議を申し立てなければ、商品は没収・破棄され、手続きは終了します(任意放棄)。

- 警察への通報と捜査: しかし、それで終わりとは限りません。輸入された薬物の種類や量、輸入の頻度などによっては、税関から警察(地方厚生局麻薬取締部など)に通報され、本格的な捜査の対象となることがあります。

- 逮捕・起訴: 捜査の結果、悪質と判断されれば、麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで逮捕され、刑事罰を科される可能性があります。向精神薬の不正輸入に対する罰則は非常に重く、「5年以下の懲役」(営利目的の場合は「7年以下の懲役及び200万円以下の罰金」)などが定められています。

「自分だけは大丈夫」という安易な考えが、あなたの人生を大きく狂わせる可能性があります。たった一度の過ちで、職を失い、家族や友人からの信用を失い、前科がつくという取り返しのつかない事態を招きかねません。健康上のリスクだけでなく、社会的生命を脅かすリスクがあることを、強く認識する必要があります。

睡眠薬を安全に入手する2つの方法

睡眠薬の個人輸入がもたらす数々の深刻なリスクを理解した上で、不眠の悩みを抱える私たちは、どのようにして安全に解決策を見つければ良いのでしょうか。答えは非常にシンプルです。それは、医療の専門家である医師に相談し、適切な診断と処方を受けることです。

ここでは、睡眠薬を安全かつ合法的に入手するための、具体的な2つの方法を紹介します。どちらの方法も、医師の診察を介するという点で共通しており、あなたの健康と安全を最優先に考えた正規のルートです。

① 病院・クリニックを受診して処方してもらう

最も基本的で確実な方法は、精神科、心療内科、あるいはかかりつけの内科などの医療機関を直接受診することです。 専門の医療機関を受診することには、計り知れないメリットがあります。

まず、医師はあなたの不眠の症状を詳しく聞き取り、その背景にある原因を探ります。不眠症と一言で言っても、そのタイプは様々です。

- 入眠障害: ベッドに入ってもなかなか寝付けない。

- 中途覚醒: 夜中に何度も目が覚めてしまい、その後眠れない。

- 早朝覚醒: 朝、予定よりずっと早く目が覚めてしまう。

- 熟眠障害: 睡眠時間は足りているはずなのに、ぐっすり眠れた感じがしない。

これらの症状に加えて、医師はあなたの生活習慣、仕事や家庭でのストレス、精神的な状態(気分の落ち込みや不安感の有無)、身体的な病気の既往歴などを総合的に問診します。場合によっては、うつ病や不安障害、睡眠時無呼吸症候群といった、不眠を引き起こす別の病気が隠れていないかを判断するために、心理検査や血液検査、睡眠検査(ポリソムノグラフィ検査)などを行うこともあります。

このように、根本原因を特定することが、不眠治療の第一歩です。 自己判断で睡眠薬を飲むだけでは、この最も重要なプロセスを飛ばしてしまい、対症療法に終始することになります。

診断の結果、薬物治療が必要であると判断された場合、医師はあなたの症状や体質、ライフスタイルに最も合った睡眠薬を慎重に選択します。

- 作用時間(超短時間型〜長時間型)

- 作用の仕方(GABA作動薬、メラトニン受容体作動薬など)

- 副作用のリスク(ふらつき、依存性など)

これらの要素を考慮し、最適な薬を最小限の量から処方します。さらに、薬の効果だけでなく、副作用が出ていないかを定期的にチェックし、必要に応じて薬の変更や量の調整を行います。そして、症状が安定すれば、依存を避けるために、医師の指導のもとで安全に薬を減らしていく(減薬)プロセスへと移行します。

この一連のプロセス全体が「治療」であり、医師との二人三脚で進めていくことが、不眠を根本から克服するための鍵となります。 薬の処方だけでなく、後述する生活習慣の改善(睡眠衛生指導)や、心理療法(認知行動療法など)といった、薬に頼らないアプローチについてもアドバイスを受けることができます。これが、医療機関を受診する最大の価値と言えるでしょう。

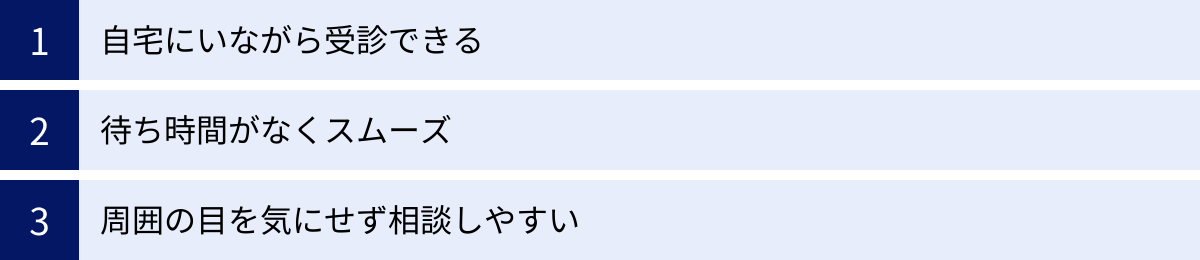

② オンライン診療で処方してもらう

「仕事が忙しくて病院に行く時間がない」「近所に心療内科がない」「精神科を受診することに少し抵抗がある」といった理由で、医療機関への足が遠のいている方もいるかもしれません。そのような方にとって、近年急速に普及している「オンライン診療」は、非常に有効な選択肢となります。

オンライン診療とは、スマートフォンやパソコンのビデオ通話機能を使って、自宅や職場など、どこにいても医師の診察を受けられるサービスです。2020年以降の規制緩和により、初診からオンラインで診療を受けられるケースが増え、不眠症などの精神科領域においても活用が広がっています。

オンライン診療の最大のメリットは、その利便性とプライバシーの確保にあります。

- 場所を選ばない: インターネット環境さえあれば、全国どこからでも専門医の診察を受けられます。

- 時間の節約: 病院への移動時間や、待合室での待ち時間が一切かかりません。予約した時間にビデオ通話をつなぐだけで、すぐに診察が始まります。

- 心理的ハードルの低さ: 自宅というリラックスした環境で、他人の目を気にすることなく、デリケートな悩みを相談しやすいという利点があります。

診察の流れは対面診療とほぼ同じです。ビデオ通話を通じて医師があなたの症状を詳しく聞き取り、診断を下します。薬が必要と判断されれば、処方箋が発行され、薬は後日自宅のポストなどに配送されます。支払いもクレジットカードなどでオンラインで完結するため、非常にスムーズです。

もちろん、オンライン診療にも限界はあります。触診や検査が必要な場合や、症状が重い場合には、対面診療が推奨されることもあります。また、一部の睡眠薬(特に規制の厳しい向精神薬)は、初診からのオンライン処方が難しい場合や、クリニックの方針で処方していない場合もあるため、事前に各サービスのウェブサイトで確認することが重要です。

しかし、オンライン診療は、医師の診察を介して行われる正規の医療行為であり、違法な個人輸入とは全く異なる、安全で合法的な方法です。 受診のハードルを大きく下げ、適切な医療へのアクセスを容易にしてくれるという点で、不眠に悩む多くの人にとっての新たな希望となり得ます。対面診療とオンライン診療、それぞれのメリットを理解し、ご自身の状況に合った方法を選ぶことが大切です。

睡眠薬と市販の睡眠改善薬の違い

不眠の悩みを手軽に解決したいと考えたとき、多くの人がまず思い浮かべるのが、薬局やドラッグストアで購入できる「睡眠改善薬」かもしれません。「睡眠薬」と「睡眠改善薬」、この2つは名前が似ていますが、その正体は全くの別物です。この違いを正しく理解することは、適切な対処法を選ぶ上で非常に重要です。

ここでは、医師の処方が必要な「睡眠薬(医療用医薬品)」と、市販されている「睡眠改善薬(一般用医薬品)」について、その作用、目的、注意点の違いを明確に解説します。

| 項目 | 睡眠薬(医療用医薬品) | 睡眠改善薬(市販薬) |

|---|---|---|

| 分類 | 医療用医薬品(処方箋薬) | 一般用医薬品(OTC医薬品) |

| 入手方法 | 医師の診察と処方箋が必要 | 薬局・ドラッグストアで薬剤師等の指導のもと購入可能 |

| 主な作用機序 | 脳の神経活動を抑制し、強制的に睡眠を誘発する | アレルギー反応を抑える抗ヒスタミン薬の副作用(眠気)を利用する |

| 主成分の例 | ベンゾジアゼピン系、非ベンゾジアゼピン系、メラトニン受容体作動薬など | ジフェンヒドラミン塩酸塩など(第一世代抗ヒスタミン薬) |

| 対象となる症状 | 「不眠症」という病気の治療 | 環境の変化などによる「一時的な不眠」の緩和 |

| 効果の強さ | 強い | 比較的マイルド |

| 使用上の注意 | 医師の指示通りに服用。依存性、副作用(ふらつき、健忘など)に注意。 | 長期連用は不可。口の渇き、翌日の眠気などの副作用。緑内障や前立腺肥大の人は使用禁忌。 |

| 根本治療 | 不眠の原因に応じた治療の一環として用いられる | 根本的な治療にはならず、対症療法に留まる |

睡眠薬(医療用医薬品)

睡眠薬は、医師の処方箋がなければ入手できない「医療用医薬品」です。 その最大の目的は、医学的に「不眠症」と診断された病気の治療にあります。

睡眠薬の多くは、脳の中枢神経系に直接作用し、興奮状態を鎮めて強制的に眠りを誘発する働きを持っています。GABA(ギャバ)というリラックス効果のある神経伝達物質の働きを強めるタイプ(ベンゾジアゼピン系、非ベンゾジアゼピン系)や、体内時計を整えるホルモンに作用するタイプ(メラトニン受容体作動薬)、覚醒を維持する物質の働きをブロックするタイプ(オレキシン受容体拮抗薬)など、様々な種類があります。

これらの薬は作用が強力である一方、ふらつき、記憶障害(健忘)、そして前述したような依存性といった副作用のリスクも伴います。 そのため、使用にあたっては医師による専門的な判断が不可欠です。医師は患者の不眠のタイプや重症度、健康状態などを総合的に評価し、最も適切と考えられる薬を、必要最小限の量と期間で処方します。つまり、睡眠薬は不眠症という病気に対する「治療薬」であり、専門家の厳格な管理下で用いるべきものなのです。

睡眠改善薬(市販薬)

一方、睡眠改善薬は、薬局やドラッグストアで処方箋なしに購入できる「一般用医薬品(OTC医薬品)」です。 こちらは「不眠症」の治療を目的としたものではありません。その対象は、「一時的な心身の不調による、軽度な不眠症状」です。

例えば、「翌日に大事な会議があって緊張で眠れない」「旅行先で環境が変わり寝付けない」といった、原因がはっきりしている一過性の不眠に対して、その症状を緩和するために使用されます。

睡眠改善薬の主成分のほとんどは「ジフェンヒドラミン塩酸塩」という抗ヒスタミン薬です。これは本来、アレルギー症状(くしゃみ、鼻水、かゆみなど)を抑えるための成分ですが、その副作用として強い眠気を引き起こすことが知られています。睡眠改善薬は、この「副作用としての眠気」を主作用として利用しているのです。

作用のメカニズムが医療用の睡眠薬とは全く異なるため、効果は比較的マイルドです。また、医療用の睡眠薬のような強制的な催眠作用ではなく、あくまで眠気を誘うことで入眠をサポートするものです。

重要な注意点として、睡眠改善薬は長期にわたって使用するべきではありません。 慢性的な不眠に悩んでいる人が使用しても、根本的な解決にはならず、効果も次第に薄れていきます(耐性)。また、口の渇きや排尿困難、翌日への眠気の持ち越しといった副作用もあります。特に、緑内障や前立腺肥大症の持病がある人は、症状を悪化させる危険があるため使用できません。

もし、あなたが2週間以上にわたって不眠に悩んでいる場合、それは「一時的な不眠」ではなく「不眠症」という病気の可能性があります。 その場合は、市販の睡眠改善薬で対処しようとせず、速やかに医療機関を受診して、専門的な診断と治療を受けることが不可欠です。

オンライン診療で睡眠薬を処方してもらうメリット

不眠の悩みを解決するための正規のルートとして、対面診療と並んで「オンライン診療」があることを紹介しました。特に、これまで様々な理由で医療機関の受診をためらっていた人にとって、オンライン診療は画期的なソリューションとなり得ます。

ここでは、オンライン診療を利用して睡眠薬の処方(または不眠の相談)を受けることの具体的なメリットを3つの側面に分けて詳しく解説します。これらのメリットを知ることで、オンライン診療がより身近で現実的な選択肢として感じられるでしょう。

自宅にいながら受診できる

オンライン診療の最大のメリットは、「場所の制約からの解放」です。

従来の対面診療では、まず近隣のクリニックを探し、診療時間に合わせて予定を調整し、交通機関や車を使って移動し、受付を済ませて待合室で待つ…という一連のプロセスが必要でした。これらは、特に心身が疲弊している不眠の悩みを抱える人にとっては、大きな負担となり得ます。

- 地理的な制約の解消: 「家の近くに評判の良い心療内科がない」「専門医がいる病院は遠方で、通院が難しい」といった悩みを抱える人は少なくありません。オンライン診療であれば、インターネット環境さえあれば、全国どこに住んでいても、都市部の経験豊富な専門医の診察を受けることが可能になります。

- 時間的な制約の解消: 仕事や育児、介護などで日中なかなか時間が取れない人にとって、通院時間を確保するのは一苦労です。オンライン診療なら、往復の移動時間がゼロになるため、診察時間(通常10〜15分程度)だけを確保すれば済みます。休憩時間や家事の合間など、隙間時間を有効に活用して受診できます。

- 身体的な負担の軽減: 体調が優れない時や、悪天候の日に無理して外出する必要がありません。自宅のソファやベッドなど、自分が最もリラックスできる環境で診察を受けられるため、心身への負担を最小限に抑えられます。

このように、自宅というプライベートで安心できる空間から一歩も出ることなく、専門的な医療サービスを受けられる手軽さと利便性は、オンライン診療ならではの大きな魅力です。

待ち時間がなくスムーズ

病院を受診した際に、多くの人がストレスを感じるのが「待ち時間の長さ」です。予約していても前の患者さんの診察が長引いたり、急患が入ったりして、30分、1時間と待たされることは珍しくありません。特に、不眠や不安で心に余裕がない状態のとき、ざわついた待合室で長時間待つことは、さらなる精神的苦痛につながります。

オンライン診療は、この待ち時間の問題を根本的に解決します。

- 完全予約制による時間厳守: 多くのオンライン診療サービスは、分単位での完全予約制を採用しています。予約した時間になると、クリニック側からビデオ通話の着信があったり、専用アプリに通知が来たりします。時間通りに診察が始まるため、待合室で自分の順番を延々と待つというストレスがありません。

- 効率的なプロセス: 予約から問診票の記入、診察、会計、薬の配送手続きまで、すべてのプロセスがオンライン上でシームレスに連携しています。事前にスマートフォンで問診票を記入しておくことで、診察当日はスムーズに本題に入ることができます。診察後の会計も、登録したクレジットカードで自動的に決済されるため、会計窓口で待つ必要もありません。

このように、予約時間ぴったりに始まり、診察が終わればすぐに自分の時間に戻れるというスムーズな体験は、多忙な現代人のライフスタイルに非常にマッチしています。「病院は半日仕事」という従来のイメージを覆し、医療をより身近で利用しやすいものに変えてくれるのです。

周囲の目を気にせず相談しやすい

不眠の背景には、しばしばストレスや不安、気分の落ち込みといったデリケートな問題が隠れています。しかし、「精神科」や「心療内科」という看板のクリニックに入ること自体に、いまだに抵抗を感じる人がいるのも事実です。

「知り合いに会ったらどうしよう」「待合室で他の患者さんと顔を合わせるのが気まずい」といった周囲の目を気にするあまり、受診をためらってしまうケースは少なくありません。

オンライン診療は、こうした心理的なハードルを劇的に下げてくれます。

- 完全なプライバシーの確保: 診察は、自宅の個室など、自分一人しかいない空間で行われます。クリニックの待合室で他の患者さんと顔を合わせることは一切ありません。誰にも知られることなく、医師と一対一で向き合うことができます。

- リラックスした環境での対話: 緊張しがちな診察室とは異なり、住み慣れた安心できる環境で話せるため、よりリラックスして心を開きやすいという効果もあります。普段は話しにくいような込み入った悩みや、本当の気持ちを、素直に医師に伝えやすくなるかもしれません。

- 匿名性への配慮: 薬が配送される際も、中身が医薬品とは分からないように、クリニック名や商品名を伏せて無地の箱で送られてくるなど、プライバシーに配慮した対応がなされています。家族に知られたくない場合でも安心して利用できます。

誰にも邪魔されないプライベートな空間で、安心して心の悩みを打ち明けられること。 これが、オンライン診療がもたらす非常に大きな価値です。この安心感が、適切な治療への第一歩を踏み出す勇気を与えてくれるでしょう。これまで一人で悩みを抱え込み、受診を諦めていた人にとって、オンライン診療はまさに救いの一手となり得るのです。

睡眠薬の処方が可能なオンライン診療サービス3選

オンライン診療のメリットを理解したところで、具体的にどのサービスを選べばよいのか迷うかもしれません。ここでは、不眠症の相談や睡眠薬の処方に対応している代表的なオンライン診療サービスを3つ紹介します。

各サービスにはそれぞれ特徴がありますので、ご自身の希望(料金、診療時間、医師の専門性など)に合わせて比較検討し、最適なクリニックを見つけるための参考にしてください。

※注意: サービス内容や料金、処方可能な薬剤は変更される可能性があります。また、医師の診断の結果、薬が処方されない場合もあります。受診前には必ず各サービスの公式サイトで最新の情報をご確認ください。オンライン診療での向精神薬の処方には、厚生労働省の指針に基づいた一定のルールがあり、クリニックによって対応が異なる場合があります。

| サービス名 | 診察料(目安) | 薬代・送料 | 診療時間(目安) | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| ① クリニックフォア | 1,650円(税込)~ | 別途必要 | 平日 9:00~21:00頃 / 土日祝も診療 | 大手で実績豊富。精神科専門医が在籍。保険診療・自由診療に対応。 |

| ② DMMオンラインクリニック | ― | ― | ― | 現在、精神科・心療内科の診療は行っていない。(2024年6月時点) |

| ③ デジタルクリニックグループ | 3,300円(税込)~ | 別途必要 | 毎日 7:00~22:00 | 早朝から夜間まで診療。精神科領域に特化したサービス。 |

① クリニックフォア

クリニックフォアは、内科や皮膚科、アレルギー科など幅広い診療科目を扱う、国内でも最大級のオンライン診療プラットフォームの一つです。その中で「心療内科(精神科)」のオンライン診療も提供しており、不眠症の相談や治療に対応しています。

- 特徴:

- 実績と信頼性: 多くの診療科で豊富な実績があり、オンライン診療サービスとしての運営が安定しています。初めてオンライン診療を利用する方でも安心して使いやすいでしょう。

- 専門医による診療: 精神科を専門とする医師が在籍しており、専門的な観点から不眠の原因を探り、適切な治療法を提案してくれます。

- 保険診療に対応: 不眠症の治療は、原則として健康保険が適用されます。クリニックフォアでは保険診療に対応しているため、対面の病院を受診するのと同じように、自己負担3割で診察を受けることが可能です。(別途、予約料やシステム利用料等がかかる場合があります)

- アクセスのしやすさ: 平日だけでなく土日祝日も診療を行っていることが多く、日中の時間帯も比較的遅くまで対応しているため、忙しい方でも予約が取りやすいのが魅力です。

- 料金: 診察料は保険適用で1,650円(税込)程度から。その他、薬代と送料(一律550円(税込)など)が別途かかります。

- こんな方におすすめ:

- 大手で信頼できるサービスを利用したい方

- 保険を使って費用を抑えたい方

- 平日は忙しく、土日や夜間に受診したい方

(参照:クリニックフォア公式サイト)

② DMMオンラインクリニック

DMMオンラインクリニックは、AGA(男性型脱毛症)やメディカルダイエット、ピル処方など、特定の自由診療分野に特化したオンライン診療サービスとして広く知られています。

- 現状のサービス内容(2024年6月時点):

- DMMオンラインクリニックの公式サイトを確認したところ、現在、不眠症治療を目的とした精神科・心療内科の診療、および睡眠薬の処方は提供されていません。

- 提供されている診療科目は、AGA、メディカルダイエット、スキンケア、ピル、性感染症、メディカルアイラッシュなど、自由診療が中心です。

- オンライン診療サービス選びの注意点:

- このように、オンライン診療サービスはそれぞれ得意とする分野や対応している診療科目が異なります。

- 「オンライン診療」と一括りにせず、ご自身の悩んでいる症状(この場合は不眠症)に対応しているかどうかを、必ず公式サイトで事前に確認することが非常に重要です。

- サービス内容は将来的に変更・拡大される可能性もあるため、常に最新の情報をチェックすることをおすすめします。

(参照:DMMオンラインクリニック公式サイト)

③ デジタルクリニックグループ

デジタルクリニックグループは、旧「elife(イーライフ)」などのサービスが統合された、精神科・心療内科領域に特化したオンライン診療サービスです。不眠症やうつ病、不安障害、ADHDなど、心の健康に関する幅広い悩みに対応しています。

- 特徴:

- 精神科領域への特化: 精神科・心療内科に特化しているため、医師やスタッフが心の病気に対する深い理解と豊富な経験を持っています。より専門的で細やかなサポートを期待できます。

- 幅広い診療時間: 毎日朝7時から夜22時までという非常に幅広い診療時間を設定しており、早朝や深夜しか時間が取れないという方でも受診しやすい体制が整っています。

- 継続的なサポート: 初診だけでなく、治療を継続していくための再診にも力を入れています。薬の調整や副作用の確認など、長期的な視点で患者と向き合う姿勢を重視しています。

- 薬の定期配送: 症状が安定し、同じ薬を継続する場合には、定期配送サービスなどを利用できる場合もあり、薬の受け取りがスムーズです。

- 料金: 診察料は3,300円(税込)から。その他、薬代と送料が別途かかります。自由診療が中心ですが、症状によっては保険診療の相談も可能な場合があります。

- こんな方におすすめ:

- 精神科・心療内科の専門的なサポートを受けたい方

- 早朝や深夜など、柔軟な時間帯に受診したい方

- 継続的な治療を視野に入れている方

(参照:デジタルクリニックグループ公式サイト)

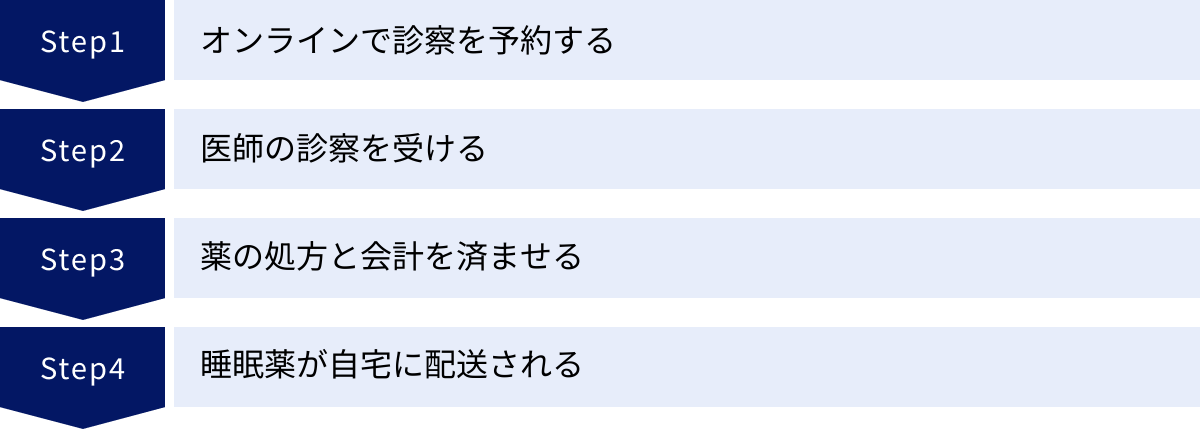

オンライン診療で睡眠薬を受け取るまでの4ステップ

「オンライン診療って、何だか難しそう」と感じる方もいるかもしれませんが、実際の手順は非常にシンプルで直感的です。ここでは、一般的なオンライン診療サービスを利用して、診察の予約から睡眠薬が手元に届くまでの流れを、具体的な4つのステップに分けて解説します。これさえ読めば、誰でも安心してオンライン診療を始めることができます。

① オンラインで診察を予約する

すべての始まりは、スマートフォンやパソコンからの予約です。

- クリニックの選択と会員登録: まず、利用したいオンライン診療サービスの公式サイトにアクセスします。初めて利用する場合は、氏名、生年月日、連絡先、支払い用のクレジットカード情報などを登録して、簡単な会員登録を行います。

- 診療科と医師の選択: 「心療内科・精神科」など、希望する診療科目を選びます。クリニックによっては、医師のプロフィール(専門分野や経歴など)を確認して、希望の医師を選択できる場合もあります。

- 日時の選択: カレンダー形式の予約画面が表示されるので、自分の都合の良い日時を選択します。多くのサービスでは、15分〜30分単位で細かく予約枠が設定されています。

- 事前問診票の入力: 予約が完了すると、診察前に「事前問診票」への入力が求められます。ここには、現在の症状(いつから、どんな風に眠れないか)、既往歴、アレルギーの有無、現在服用中の薬、相談したい内容などを、できるだけ詳しく具体的に入力します。この問診票は、診察をスムーズに進めるための非常に重要な情報となります。時間をかけて正直に記入しましょう。

- 保険証の登録: 保険診療を希望する場合は、スマートフォンで撮影した健康保険証の画像をアップロードします。

これで予約は完了です。あとは予約した日時になるのを待つだけです。

② 医師の診察を受ける

予約した日時になると、いよいよ医師との診察が始まります。

- 診察環境の準備: 静かでプライバシーが保てる場所を確保し、スマートフォンの充電が十分にあるか、Wi-Fiなどの通信環境が安定しているかを確認しておきましょう。手元にメモとペンを用意しておくと、医師からの説明を書き留めるのに便利です。

- ビデオ通話の開始: 予約時間になると、クリニックの専用アプリやウェブサイト、あるいはSMS(ショートメッセージ)に通知が届きます。指示に従ってリンクをクリックしたり、アプリを立ち上げたりすると、ビデオ通話が開始され、画面に医師の顔が映し出されます。

- 医師による問診: 診察は、事前問診票の内容に基づいて進められます。医師は、あなたの表情や声のトーンなども観察しながら、症状についてさらに詳しく質問をします。「具体的にどんなことで悩んでいますか?」「日中の活動にどんな影響がありますか?」など、対面診療と同じように、丁寧な聞き取りが行われます。リラックスして、ありのままの状態を話すことが大切です。

- 診断と治療方針の説明: 問診を通じて、医師があなたの状態を診断し、治療方針を説明します。薬物治療が必要と判断された場合は、なぜその薬が必要なのか、どのような効果が期待できるのか、注意すべき副作用は何か、といった点について詳しい説明があります。疑問や不安な点があれば、遠慮せずにこの場で質問しましょう。

診察時間は、通常10分〜20分程度です。医師との対話を通じて、治療への理解を深めていきます。

③ 薬の処方と会計を済ませる

診察が終了し、薬が処方されることになった場合、その後の手続きもすべてオンラインで完結します。

- 処方の確定: 医師が診察内容に基づいて処方箋情報(薬の種類や量)をシステムに入力します。

- オンライン決済: 診察が終了すると、登録しておいたクレジットカードから、診察料、薬代、送料などが自動的に決済されます。後日、メールなどで決済完了の通知と明細が届きます。現金を用意したり、会計窓口に並んだりする必要は一切ありません。

- 処方箋の送付(院外処方の場合): クリニックによっては、院内で薬を調剤して配送する「院内処方」ではなく、処方箋を発行する「院外処方」の形式をとる場合もあります。その場合、処方箋の原本が自宅に郵送されるか、あるいは提携する薬局に直接FAXなどで送付されます。患者は、その処方箋を持って近所の薬局で薬を受け取ることになります。

ほとんどのオンライン診療サービスでは、決済から薬の配送までをワンストップで行う「院内処方」モデルを採用しており、利用者にとっての利便性が高くなっています。

④ 睡眠薬が自宅に配送される

決済が完了すると、クリニックまたは提携の薬局から薬の発送準備が始まります。

- 梱包と発送: 処方された睡眠薬は、専門のスタッフによって丁寧に梱包され、配送業者に引き渡されます。多くのクリニックでは、中身が医薬品であると分からないように、無地の段ボールや封筒を使用し、送り主の名前もクリニック名ではなく個人名や法人名にするなど、プライバシーに最大限配慮しています。

- 配送と受け取り: 発送が完了すると、追跡番号が記載された発送通知メールが届きます。薬は、通常、診察の翌日〜数日以内に、指定した住所のポストに投函されるか、宅配便で届けられます。

- 服用開始: 薬が手元に届いたら、医師の指示通りに用法・用量を守って服用を開始します。薬と一緒に、薬効や副作用が記載された説明書(薬剤情報提供書)が同封されているので、そちらも必ず目を通しましょう。

もし服用後に何か気になる症状が出た場合や、効果について相談したいことがある場合は、再度オンライン診療を予約するか、クリニックのサポート窓口に連絡します。このように、アフターフォローもしっかりしているのが、正規の医療サービスの特徴です。

病院で処方される代表的な睡眠薬の種類

医師から処方される「睡眠薬」には、様々な種類があります。それぞれの薬は、異なるメカニズムで脳に作用し、効果の現れ方や持続時間、副作用の特性も異なります。医師は、患者一人ひとりの不眠のタイプ(寝つきが悪い、途中で目が覚めるなど)や、年齢、体質、ライフスタイルを考慮して、最適な薬を選択します。

ここでは、現在、不眠症治療で主に使用されている代表的な4つのタイプの睡眠薬について、その特徴を解説します。専門的な内容も含まれますが、自分が服用する可能性のある薬について知っておくことは、治療への理解を深め、不安を和らげる助けになります。

| 系統 | 作用機序 | 特徴 | 主な副作用 | 代表的な薬剤(一般名) |

|---|---|---|---|---|

| ベンゾジアゼピン系 | GABA-A受容体に広く作用し、脳の活動を全体的に抑制する | 催眠作用に加え、抗不安作用、筋弛緩作用も併せ持つ。効果が強い。 | 依存性、耐性、ふらつき、翌日への持ち越し、健忘 | トリアゾラム、ブロチゾラム、フルニトラゼパム |

| 非ベンゾジアゼピン系 | GABA-A受容体の中でも睡眠に特化した部位(ω1)に選択的に作用する | 催眠作用に特化しており、抗不安・筋弛緩作用が弱い。BZD系より副作用が少ないとされる。 | ふらつき、持ち越し、依存性(BZD系よりは少ない) | ゾルピデム、エスゾピクロン、ゾピクロン |

| メラトニン受容体作動薬 | 体内時計を司るホルモン「メラトニン」の受容体を刺激する | 自然な眠りを誘う。依存性が極めて少なく、安全性が高い。効果はマイルド。 | 眠気、頭痛。副作用が非常に少ない。 | ラメルテオン |

| オレキシン受容体拮抗薬 | 脳を覚醒させる物質「オレキシン」の働きをブロックする | 脳を「お休みモード」に切り替える。依存性が少なく、中途覚醒に効果的。 | 眠気、頭痛、悪夢。比較的新しい薬。 | スボレキサント、レンボレキサント |

ベンゾジアゼピン系

ベンゾジアゼピン系(BZD系)は、古くから使用されている歴史のある睡眠薬です。脳内で抑制性の神経伝達物質として働くGABA(ガンマアミノ酪酸)の作用を増強することで、脳全体の活動を鎮め、眠りを誘います。

この系統の薬は、強力な催眠作用だけでなく、不安を和らげる「抗不安作用」や、筋肉の緊張をほぐす「筋弛緩作用」も併せ持っているのが特徴です。そのため、不安や緊張が強くて眠れないタイプの不眠には特に有効です。

しかし、その効果の強さゆえに、依存性や耐性(薬が効きにくくなること)が形成されやすいという重大な欠点があります。また、筋弛緩作用によるふらつきや転倒、翌朝まで眠気が残る「持ち越し効果」、服用中の出来事を忘れてしまう「健忘」といった副作用にも注意が必要です。

これらのリスクから、現在では漫然とした長期使用は避けるべきとされており、他のタイプの薬で効果が不十分な場合や、短期的な使用に限って処方されることが多くなっています。

非ベンゾジアゼピン系

非ベンゾジアゼピン系は、ベンゾジアゼピン系と同様にGABAの作用を強める薬ですが、より睡眠に特化したメカニズムを持っています。GABAが結合する受容体の中でも、主に催眠作用に関わる部位(ω1サブタイプ)に選択的に作用するのが特徴です。

その結果、ベンゾジアゼピン系が持つ抗不安作用や筋弛緩作用は比較的弱く、純粋な催眠作用に特化しています。これにより、ふらつきや転倒といった副作用のリスクが軽減され、ベンゾジアゼピン系よりも安全性が高いと考えられています。そのため、現在では睡眠薬の第一選択薬として広く用いられています。

ただし、「Z-drugs(ジードラッグ)」とも呼ばれるこの系統の薬も、ベンゾジアゼピン系ほどではないものの、依存性や耐性のリスクがゼロではありません。医師の指示に従い、適切に使用することが重要です。

メラトニン受容体作動薬

メラトニン受容体作動薬は、これまでのGABAに作用する薬とは全く異なるアプローチをとる睡眠薬です。私たちの体には、光を浴びると分泌が止まり、夜暗くなると分泌が増えることで眠りを誘う「メラトニン」というホルモンがあります。このメラトニンは、体内時計を調整し、睡眠と覚醒のリズムを整える重要な役割を担っています。

メラトニン受容体作動薬は、脳内にあるメラトニンの受け皿(受容体)を刺激することで、体内時計を自然な夜の状態にシフトさせ、生理的な眠りを促します。

強制的に脳の活動を抑制するのではなく、あくまで体の自然なリズムを整えることで眠りに導くため、依存性や乱用のリスクが極めて低いのが最大のメリットです。また、ふらつきや健忘といった副作用もほとんどなく、非常に安全性が高い薬とされています。

効果は比較的マイルドで、特に加齢などによってメラトニンの分泌が減少し、睡眠リズムが乱れがちな高齢者の不眠や、時差ぼけの解消などに有効です。

オレキシン受容体拮抗薬

オレキシン受容体拮抗薬は、2014年に登場した、最も新しいタイプの睡眠薬です。これまでの薬が「眠らせる」方向(アクセル)に作用するのに対し、この薬は「覚醒を止める」方向(ブレーキ)に作用するという、全く新しい発想に基づいています。

脳内には「オレキシン」という、心身を覚醒状態に保つ(=目覚めさせておく)働きを持つ神経伝達物質があります。オレキシン受容体拮抗薬は、このオレキシンの働きをブロックすることで、脳の覚醒システムをオフにし、自然な睡眠状態へと移行させます。

覚醒を維持する力が弱まるため、特に夜中に目が覚めてしまう「中途覚醒」に悩む人に効果的とされています。また、GABAに作用しないため、従来の睡眠薬にみられた依存性や筋弛緩作用によるふらつきのリスクが非常に少ないのも大きな特徴です。副作用としては、眠気や頭痛、悪夢などが報告されています。

このように、睡眠薬には多種多様な選択肢があり、専門家である医師がそれぞれのメリット・デメリットを熟知した上で処方を行っています。自己判断で薬を選ぶことの危険性が、ここからも理解できるでしょう。

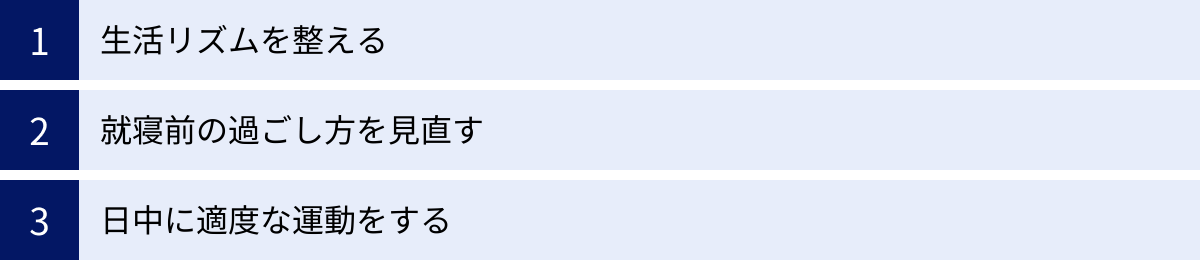

薬に頼る前に試したい睡眠の質を上げるセルフケア

不眠の悩みを解決する方法は、必ずしも薬物療法だけではありません。むしろ、薬物療法と並行して、あるいは薬に頼る前に、まず取り組むべきなのが生活習慣の見直し、すなわち「睡眠衛生」の改善です。

睡眠は非常にデリケートで、日中の過ごし方や寝る前の習慣に大きく影響されます。ここでは、今日からでも始められる、睡眠の質を高めるための具体的なセルフケア方法を紹介します。これらの習慣を実践するだけで、不眠が大きく改善するケースも少なくありません。

生活リズムを整える

私たちの体には、約24時間周期で心身の状態を変化させる「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。このリズムが乱れると、夜になっても眠くならなかったり、日中に強い眠気に襲われたりします。規則正しい生活は、この体内時計を正常に保つための基本です。

決まった時間に起きて朝日を浴びる

睡眠リズムを整える上で最も重要なのは、「毎朝、同じ時間に起きる」ことです。 たとえ前の日に寝るのが遅くなってしまったとしても、休日に寝だめをしたい誘惑に駆られても、できるだけ同じ時間に起きるよう心がけましょう。

そして、目が覚めたら、まずカーテンを開けて太陽の光を浴びてください。 朝の光、特に太陽光に含まれるブルーライトは、脳に「朝が来た」という強力なシグナルを送り、乱れた体内時計をリセットする働きがあります。このリセットから約14〜16時間後に、睡眠を促すホルモンであるメラトニンの分泌が始まるため、夜の自然な眠りにつながります。窓際で5分〜15分ほど過ごすだけでも効果的です。

バランスの取れた食事を心がける

食事も体内時計に影響を与えます。特に朝食をきちんと摂ることは、体に活動の始まりを知らせるスイッチとなります。

また、食事の内容も重要です。睡眠に関わるホルモン「メラトニン」は、「セロトニン」という神経伝達物質から作られます。そして、そのセロトニンの原料となるのが「トリプトファン」という必須アミノ酸です。トリプトファンは体内では生成できないため、食事から摂取する必要があります。

トリプトファンは、乳製品(牛乳、ヨーグルト、チーズ)、大豆製品(豆腐、納豆、味噌)、ナッツ類、バナナなどに多く含まれています。これらの食材を、特に朝食や昼食で意識的に摂ることで、夜の快眠の準備をすることができます。

就寝前の過ごし方を見直す

夜、ベッドに入るまでの数時間をどのように過ごすかは、寝つきの良し悪しに直結します。心と体を興奮状態からリラックスモードへとスムーズに切り替えるための「入眠儀式」を作りましょう。

スマートフォンやパソコンの使用を控える

就寝前の1〜2時間は、スマートフォン、パソコン、タブレット、テレビなどの画面を見るのをやめましょう。 これらのデバイスが発するブルーライトは、朝日光と同様に脳を覚醒させる作用があり、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を強力に抑制してしまいます。寝る直前までSNSをチェックしたり、動画を見たりする習慣は、寝つきを悪くする最大の原因の一つです。

代わりに、読書(刺激の少ない内容のもの)、穏やかな音楽を聴く、アロマを焚く、軽いストレッチをするなど、心身がリラックスできる活動に切り替えるのがおすすめです。

カフェインやアルコールの摂取を避ける

カフェインには強力な覚醒作用があり、その効果は個人差がありますが、摂取後30分〜数時間にわたって持続します。夕方以降のコーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどの摂取は避けましょう。

また、「寝酒」としてアルコールを飲むのは逆効果です。 アルコールを飲むと一時的に寝つきは良くなるかもしれませんが、アルコールが体内で分解される過程でアセトアルデヒドという覚醒作用のある物質が生成されます。これにより、夜中に目が覚めやすくなったり(中途覚醒)、眠りが浅くなったりして、結果的に睡眠の質を著しく低下させます。 眠るためのアルコール摂取は、依存のリスクもあるため絶対にやめましょう。

日中に適度な運動をする

日中に体を動かす習慣は、夜の睡眠の質を向上させるのに非常に効果的です。

運動をすると、一時的に体の中心部の温度(深部体温)が上昇します。そして、運動後、時間が経つにつれてこの深部体温が徐々に下がっていきます。この深部体温の下降が、私たちに自然な眠気をもたらすのです。

ウォーキング、ジョギング、水泳などの有酸素運動を、夕方から就寝の3時間前くらいまでに行うのが最も効果的とされています。1回30分程度の運動を、週に数回でも続けることで、寝つきが良くなり、深い睡眠が増えることが研究で示されています。

ただし、就寝直前の激しい運動は、逆に交感神経を興奮させて体を覚醒させてしまうため避けるべきです。リラックスを目的とした軽いストレッチやヨガ程度に留めましょう。

これらのセルフケアを試しても、なお2週間以上不眠が続く場合は、一人で抱え込まずに医療機関に相談することをお勧めします。

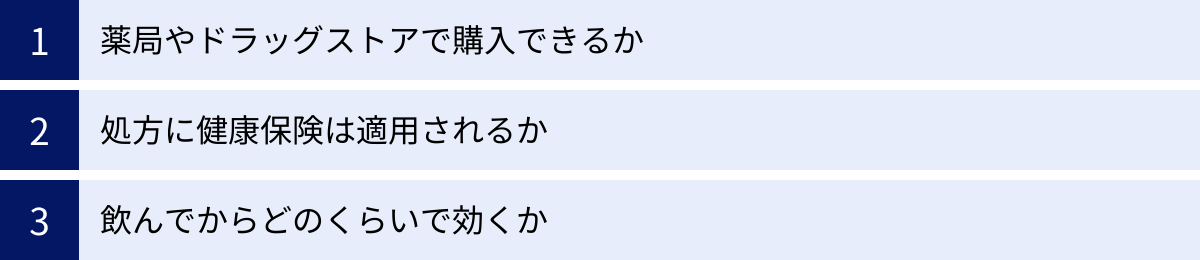

睡眠薬に関するよくある質問

ここまで睡眠薬の危険性や安全な入手方法について解説してきましたが、まだいくつか疑問が残っている方もいるかもしれません。このセクションでは、睡眠薬に関して多くの人が抱きがちな質問に、Q&A形式で分かりやすくお答えします。

睡眠薬は薬局やドラッグストアで購入できますか?

結論から言うと、医師の処方箋が必要な「睡眠薬(医療用医薬品)」を、薬局やドラッグストアで購入することはできません。

薬局やドラッグストアで購入できるのは、「睡眠改善薬」と呼ばれる一般用医薬品(OTC医薬品)のみです。

- 睡眠薬(医療用医薬品): 脳の神経に直接作用して睡眠を誘発する、効果の強い薬です。不眠症という「病気」の治療に用いられるため、必ず医師の診察と処方箋が必要です。

- 睡眠改善薬(市販薬): 主にアレルギー薬の副作用である「眠気」を利用した薬です。作用は比較的マイルドで、環境の変化などによる「一時的な不眠」の症状緩和を目的としています。

もし慢性的な不眠に悩んでいる場合は、市販の睡眠改善薬で対処しようとせず、必ず医療機関を受診して、ご自身の症状に合った適切な「睡眠薬」を処方してもらう必要があります。

睡眠薬の処方に健康保険は適用されますか?

はい、適用されます。

医師の診察の結果、「不眠症」という医学的な診断が下された場合、その治療のために行われる診察や検査、そして睡眠薬の処方は、原則としてすべて健康保険の適用対象となります。

そのため、医療費の自己負担は、年齢や所得に応じて1割〜3割に抑えられます。これは、精神科や心療内科の対面診療だけでなく、オンライン診療で不眠症の治療を受ける場合も同様です。 多くのオンライン診療サービスでは、保険診療に対応しています。

ただし、一部のオンライン診療サービスでは、自由診療のみで対応している場合や、保険診療の適用に特定の条件がある場合もありますので、予約時に公式サイトなどで確認することをおすすめします。美容目的や病気と診断されない症状の改善など、治療目的でない場合は保険適用外(自由診療)となります。

睡眠薬は飲んでからどのくらいで効きますか?

睡眠薬が効果を発揮するまでの時間(作用発現時間)や、効果が持続する時間は、薬の種類によって大きく異なります。 医師は患者の不眠のタイプに合わせて、最適な作用時間の薬を選択します。

一般的に、睡眠薬は作用時間の長さによって、以下の4つのタイプに分類されます。

- 超短時間作用型: 服用後15分〜30分程度で効果が現れ、2〜4時間持続します。寝つきが悪い「入眠障害」の人によく処方されます。翌朝への持ち越しが少ないのがメリットです。

- 短時間作用型: 服用後30分〜1時間程度で効き始め、6時間前後持続します。寝つきが悪く、かつ夜中に目が覚めてしまう「入眠障害+中途覚醒」の人に適しています。

- 中間作用型: 1〜2時間で効果が現れ、12時間以上持続することもあります。夜中に何度も目が覚める、あるいは朝早く目が覚めてしまう「中途覚醒・早朝覚醒」の人に用いられます。

- 長時間作用型: 効果の発現は比較的緩やかですが、24時間近く作用が持続します。日中の強い不安感を和らげる目的で使われることもあります。

このように、薬の種類によって特性は様々です。「早く効いてほしいから」と自己判断で量を増やしたり、友人の薬をもらって飲んだりする行為は、過剰摂取や予期せぬ副作用につながるため非常に危険です。 必ず医師の指示通りの用法・用量を守って服用してください。