不眠は、現代社会において多くの人が抱える深刻な悩みの一つです。「寝つきが悪い」「夜中に何度も目が覚める」といった症状が続くと、日中の集中力低下や倦怠感、気分の落ち込みなど、心身にさまざまな不調をもたらします。このような不眠症状の改善のために、医療機関で処方される薬の一つが「ブロチゾラム」です。

ブロチゾラムは、「レンドルミン」という商品名でも知られており、日本で広く使用されている睡眠導入剤です。効果が早く現れ、翌日に影響が残りにくいという特徴から、特に寝つきの悪さ(入眠障害)に悩む方に対して処方されるケースが多く見られます。

しかし、その効果の裏側には、副作用や依存性といった注意すべき点も存在します。薬の恩恵を最大限に受け、リスクを最小限に抑えるためには、その特性を正しく理解することが不可欠です。

この記事では、睡眠導入剤ブロチゾラム(レンドルミン)について、その基本的な情報から、効果の仕組み、処方される不眠症のタイプ、具体的なメリット・デメリット、副作用、正しい服用方法、そして安全なやめ方まで、網羅的に詳しく解説します。ブロチゾラムの服用を検討している方、現在服用中で疑問や不安を抱えている方の助けとなる情報を提供します。

目次

ブロチゾラム(レンドルミン)とは

ブロチゾラムは、不眠症の治療に用いられる医療用医薬品です。脳の活動を穏やかにすることで、自然な眠りを促す働きがあります。ここでは、ブロチゾラムがどのような薬なのか、その分類や作用の仕組み、そして先発医薬品とジェネリック医薬品の違いについて詳しく見ていきましょう。

ベンゾジアゼピン系の睡眠導入剤

ブロチゾラムは、「ベンゾジアゼピン系」というグループに分類される睡眠導入剤です。ベンゾジアゼピン系の薬は、脳内の神経伝達物質の働きに作用することで、催眠作用のほか、抗不安作用、筋弛緩作用、抗けいれん作用など、幅広い効果を示します。

この系統の薬は、1960年代に登場して以来、その優れた効果から不眠症や不安障害の治療に広く用いられてきました。ブロチゾラムもその一つであり、脳の過剰な興奮や緊張を鎮めることで、スムーズな入眠をサポートします。

ベンゾジアゼピン系の薬には、作用時間の長さによっていくつかのタイプに分類されます。

- 超短時間作用型:効果の発現が速く、持続時間が短い。ブロチゾラムはこのタイプに分類されます。

- 短時間作用型:超短時間型よりやや長く効果が持続します。

- 中間作用型:夜間の睡眠を維持する効果が期待できます。

- 長時間作用型:効果が翌日まで持続することがあり、抗不安効果も期待できます。

ブロチゾラムが属する超短時間作用型は、服用後速やかに効果が現れ、体内から消失するのも比較的早いという特徴があります。このため、主な目的は「寝つきを良くすること(入眠改善)」であり、薬の効果が翌朝まで残る「持ち越し効果(ハングオーバー)」が起こりにくいという利点があります。一方で、その切れ味の良さから、長期連用による依存性の形成には注意が必要とされる薬でもあります。

先発医薬品「レンドルミン」とジェネリック医薬品

医療機関でブロチゾラムが処方される際、「レンドルミン」という名前で渡されることがあります。この「レンドルミン」は、ブロチゾラムを有効成分とする先発医薬品(ブランド医薬品)の商品名です。

一方で、「ブロチゾラム錠『〇〇』」のように、成分名の後に製薬会社名がついた薬が処方されることもあります。これらは後発医薬品(ジェネリック医薬品)と呼ばれます。

先発医薬品とは、製薬会社が多額の研究開発費と長い年月をかけて開発し、有効性や安全性が確認されて初めて国から承認を受けた薬のことです。開発した製薬会社は、一定期間、特許によってその薬を独占的に製造・販売する権利を得ます。

この特許期間が満了すると、他の製薬会社も同じ有効成分を使った薬を製造・販売できるようになります。これがジェネリック医薬品です。ジェネリック医薬品は、先発医薬品と有効成分の種類や量が同じであり、効き目や安全性が同等であることが国によって厳しく審査・承認されています。開発コストが大幅に抑えられるため、先発医薬品に比べて薬価が安く設定されているのが最大の特徴です。

| 項目 | 先発医薬品(レンドルミン) | ジェネリック医薬品(ブロチゾラム) |

|---|---|---|

| 有効成分 | ブロチゾラム | ブロチゾラム(同量) |

| 効果・安全性 | 国によって承認済み | 先発品と同等であることが国によって承認済み |

| 薬価 | 比較的高価 | 安価 |

| 添加物・形状 | 独自のものが使われることがある | 先発品と異なる場合がある |

| 名称 | 商品名(レンドルミン) | 一般名(ブロチゾラム)+会社名 |

患者さんにとっては、ジェネリック医薬品を選択することで、医療費の自己負担を軽減できるという大きなメリットがあります。ただし、有効成分は同じでも、薬の味や色、形を整えるために使われる添加物が異なる場合があります。非常に稀ですが、この添加物の違いによってアレルギー反応が出たり、使用感が異なると感じたりする人もいます。

どちらの薬を選択するかは、医師や薬剤師とよく相談の上で決定することが大切です。希望がある場合は、診察時や薬局でその旨を伝えてみましょう。

作用の仕組み:脳の興奮を抑えて眠気を促す

ブロチゾラムがどのようにして眠りを誘うのか、その作用の仕組みをもう少し詳しく見てみましょう。私たちの脳内には、さまざまな神経伝達物質が存在し、情報のやり取りを行っています。その中で、脳の活動を抑制する(ブレーキ役を担う)重要な物質が「GABA(ギャバ/γ-アミノ酪酸)」です。

GABAは、脳内の「GABA受容体」という特定の受け皿に結合することで、神経細胞の興奮を鎮め、心身をリラックスさせる働きをします。不安が強い時やストレスがかかっている時、脳は興奮状態にあり、このGABAの働きが相対的に弱まっていると考えられます。

ブロチゾラムをはじめとするベンゾジアゼピン系の薬は、このGABAの働きを助けることで効果を発揮します。具体的には、GABA受容体の中にある「ベンゾジアゼピン結合部位」に作用します。ブロチゾラムがこの部位に結合すると、GABA受容体の構造が変化し、本来のGABAがより結合しやすくなります。

その結果、GABAによる神経細胞の興奮抑制作用が大幅に増強され、脳全体の活動が穏やかになります。この作用によって、過度な不安や緊張が和らぎ、心身がリラックスした状態になることで、自然な眠気が促されるのです。

つまり、ブロチゾラムは脳に直接「眠れ」と命令するのではなく、脳の興奮にブレーキをかけるGABAの働きをサポートすることで、間接的に眠りやすい状態を作り出す薬と言えます。この作用機序は、抗不安作用や筋弛緩作用にも共通しており、ブロチゾラムが持つ複数の効果の源となっています。

ブロチゾラムが処方される不眠症のタイプ

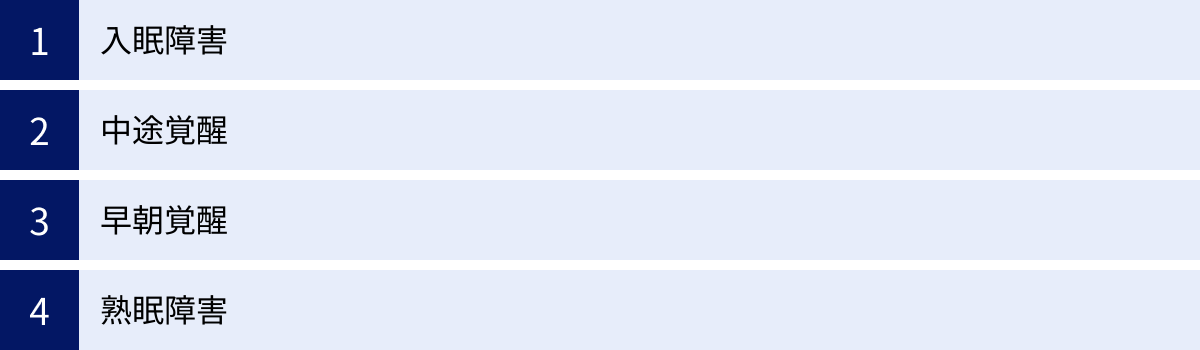

不眠症と一言でいっても、その症状の現れ方は人それぞれです。不眠症は、主に4つのタイプに分類されます。ブロチゾラムは、その作用の特性から、特に特定のタイプの不眠症に対して高い効果を発揮します。ここでは、各不眠症のタイプと、ブロチゾラムがどのように関わるのかを解説します。

まず、不眠症の主な4つのタイプを整理しておきましょう。

- 入眠障害:床に就いても、なかなか寝付けない。

- 中途覚醒:睡眠中に何度も目が覚めてしまう。

- 早朝覚醒:起きたい時間よりもずっと早く目が覚め、その後眠れない。

- 熟眠障害:睡眠時間は足りているはずなのに、ぐっすり眠れた感じがしない。

これらの症状は、一つだけが現れることもあれば、複数が組み合わさって現れることもあります。ブロチゾラムは、作用時間が短い「超短時間作用型」の睡眠導入剤であるため、特に「入眠障害」の改善に最も適しています。

入眠障害:寝つきが悪い

入眠障害は、「ベッドや布団に入ってから眠りにつくまでに30分~1時間以上かかる状態が頻繁にあり、そのために本人が苦痛を感じている」場合に診断されることが多い、最も一般的な不眠症のタイプです。

心配事やストレスで頭が冴えてしまったり、考えがぐるぐると巡ってしまったりして、心身が興奮状態からリラックスモードに切り替えられないことが主な原因です。

このような状態に対して、ブロチゾラムは非常に有効な選択肢となります。前述の通り、ブロチゾラムは服用後15分~30分ほどで効果が現れ始め、約1.2時間で血中濃度がピークに達します。この「速やかに効き始める」という特性が、寝つきの悪さを解消するのに非常に都合が良いのです。

就寝直前に服用することで、脳の興奮がスムーズに鎮まり、リラックスした状態へと導かれます。これにより、これまで何時間も眠れずに苦しんでいたのが嘘のように、すんなりと眠りにつけるようになることが期待できます。ブロチゾラムが「睡眠導入剤」と呼ばれるゆえんは、まさにこのスムーズな入眠を助ける点にあります。

中途覚醒:夜中に目が覚める

中途覚醒は、「睡眠の途中で意図せず目が覚めてしまい、その後なかなか再入眠できない」状態を指します。加齢による睡眠構造の変化や、睡眠時無呼吸症候群、夜間頻尿、ストレスなどが原因で起こります。

ブロチゾラムは、この中途覚醒に対してもある程度の効果が期待できます。ブロチゾラムの血中濃度が半分になる時間(半減期)は約7時間とされており、超短時間作用型の中では比較的長めです。そのため、睡眠前半の眠りを安定させ、夜中に目が覚める回数を減らす助けになることがあります。

しかし、ブロチゾラムの主な効果は入眠のサポートにあるため、中途覚醒が主症状である場合や、特に明け方近くに目が覚めてしまう場合には、効果が持続せずに途中で切れてしまう可能性があります。

例えば、夜11時に服用した場合、薬の効果のピークは深夜0時過ぎに訪れ、明け方の4時や5時には血中濃度がかなり低下している計算になります。そのため、明け方に目が覚めてしまうようなケースでは、ブロチゾラムだけでは対応が難しいかもしれません。

このような場合は、ブロチゾラムよりも作用時間が少し長い「短時間作用型」や「中間作用型」の睡眠薬が選択されることが一般的です。医師は、患者さんの不眠のパターン(何時頃に目が覚めるかなど)を詳しく聞き取り、最適な薬を選択します。

早朝覚醒:予定より早く目が覚める

早朝覚醒は、「本来起きる予定の時刻より2時間以上も前に目が覚めてしまい、それ以降眠ることができない」状態です。特に高齢者に多く見られるほか、うつ病のサインの一つであることも知られています。

このタイプの不眠症に対して、ブロチゾラムの効果は限定的と言わざるを得ません。 なぜなら、薬の作用時間が短いため、早朝の時間帯にはすでに体内の薬の濃度がかなり低くなっているからです。服用しても、早朝に目が覚めてしまうという主症状の改善には繋がりにくいと考えられます。

早朝覚醒が主な悩みの場合は、夜通し効果が持続する「中間作用型」や「長時間作用型」の睡眠薬が検討されることが多いです。また、背景にうつ病などの精神疾患が隠れている可能性も考慮し、睡眠薬だけでなく、抗うつ薬などによる根本的な治療が必要になるケースも少なくありません。

したがって、ブロチゾラムは主に「入眠障害」をターゲットとし、軽度な「中途覚醒」にも用いられることがある、という位置づけの薬だと理解しておくと良いでしょう。自身の不眠のタイプがどれに当たるのかを把握し、医師に正確に伝えることが、適切な治療への第一歩となります。

ブロチゾラムの効果と特徴

ブロチゾラムは、数ある睡眠薬の中でも特有の効果と特徴を持っています。その性質を理解することは、薬を安全かつ効果的に使用するために非常に重要です。ここでは、効果が現れるまでの時間や強さ、そしてメリットとデメリットの両面からブロチゾラムを深く掘り下げていきます。

効果が現れるまでの時間と持続時間

薬の効果を考える上で重要な指標が、「最高血中濃度到達時間(Tmax)」と「血中濃度半減期(T1/2)」です。

- 最高血中濃度到達時間(Tmax):薬を服用した後、血液中の薬物濃度が最も高くなるまでの時間。効果のピークを示す目安となります。

- 血中濃度半減期(T1/2):血液中の薬物濃度が最も高くなった時点から、半分に減少するまでの時間。薬の作用がどのくらい持続するかの目安となります。

ブロチゾラムの添付文書によると、これらの値は以下のようになっています。

- 最高血中濃度到達時間(Tmax):約1.2時間

- 血中濃度半減期(T1/2):約7.0時間

(参照:日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 レンドルミン錠0.25mg 添付文書)

これは、ブロチゾラムを服用すると、約1時間強で効果がピークに達し、その後、約7時間かけて薬の血中濃度が半分になることを意味します。この特性から、ブロチゾラムは「超短時間作用型」に分類されます。

服用後、比較的速やかに(15分~30分程度で)効果を感じ始めるため、寝つきの悪い「入眠障害」に非常に適しています。また、半減期が7時間と、超短時間作用型の中では比較的長めであるため、睡眠の前半部分を安定させる効果も期待でき、軽度の中途覚醒にも対応できる場合があります。しかし、作用の持続時間はあくまで個人差があり、体質やその日のコンディションによっても変動します。

睡眠薬としての強さ

睡眠薬の「強さ」を客観的に比較するのは難しいですが、一般的にブロチゾラムは「比較的効果が強い」睡眠薬に位置づけられています。

その根拠の一つが、標準的な用量です。ブロチゾラムは通常、成人に対して1回0.25mgという非常に少ない量で処方されます。これは、ごく微量でも十分な催眠効果を発揮することを示しており、力価(りきか:薬理作用の強さ)が高い薬であることを意味します。

他の睡眠薬、例えば非ベンゾジアゼピン系のゾルピデム(マイスリー)が5mg~10mgで処方されるのと比較すると、ブロチゾラムの力価の高さがわかります。

ただし、「強い」という言葉は、必ずしも「優れている」という意味ではありません。効果が強い分、副作用のリスクも考慮する必要があります。特に、筋弛緩作用によるふらつきや、依存性の問題は、効果の強さと表裏一体の関係にあると言えるでしょう。そのため、医師は患者さんの症状や体質、年齢などを総合的に判断し、必要最小限の用量で処方します。

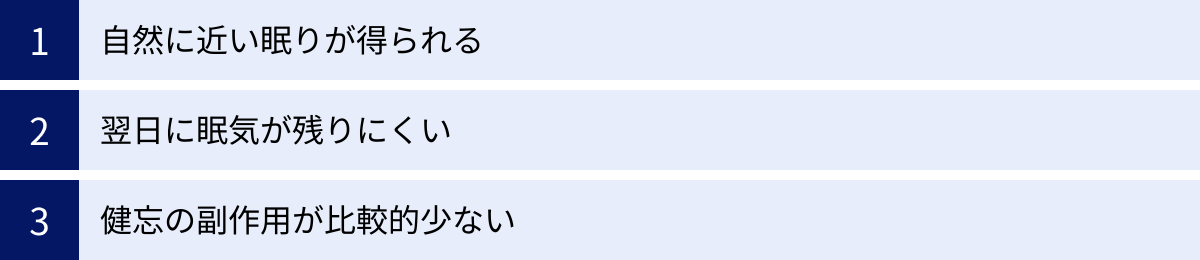

服用するメリット

ブロチゾラムには、他の睡眠薬と比較していくつかの優れたメリットがあります。

自然に近い眠りが得られる

ベンゾジアゼピン系の睡眠薬の中には、深い睡眠(ノンレム睡眠のステージ3・4)を減少させ、浅い睡眠を増やすことで、睡眠の質を低下させてしまうものがあります。しかし、ブロチゾラムは、深い睡眠への影響が比較的小さいとされています。

そのため、薬によって無理やり眠らされるというよりは、脳の興奮を鎮めることで、本来の生理的な睡眠に近い形で眠りにつくことができると期待されます。ぐっすりと眠れたという満足感(熟眠感)を得やすい点は、大きなメリットの一つです。

翌日に眠気が残りにくい

ブロチゾラムの最大のメリットとも言えるのが、作用時間が短いため、翌朝に薬の効果が残りにくい(持ち越し効果が少ない)ことです。

作用時間が長い睡眠薬では、朝起きても眠気が取れなかったり、日中に頭がぼーっとしたりする「ハングオーバー」が問題となることがあります。これでは、睡眠をとった意味が半減してしまいます。

ブロチゾラムは体内からの消失が速いため、翌朝にはすっきりと目覚められる可能性が高いです。日中の活動に影響を与えにくいこの特徴は、仕事や学業で高いパフォーマンスを維持する必要がある人にとって、非常に重要なポイントです。

健忘の副作用が比較的少ない

健忘(服用後の記憶がなくなること)は、睡眠薬、特に超短時間作用型で注意が必要な副作用の一つです。しかしブロチゾラムは、同じ超短時間作用型の中でも、一過性の前向性健忘(服用後の出来事を覚えていない)のリスクが比較的低いと報告されています。

もちろん、リスクがゼロというわけではなく、特にアルコールと併用した場合などでは健忘が起こりやすくなるため注意は必要です。しかし、他の選択肢と比較した場合に、この副作用を懸念する患者さんにとっては安心材料の一つとなり得ます。

服用するデメリット

多くのメリットがある一方で、ブロチゾラムには無視できないデメリットも存在します。

依存を形成する可能性がある

これはブロチゾラムに限らず、全てのベンゾジアゼピン系薬剤に共通する最も重要なデメリットです。長期間にわたって服用を続けると、薬に対する「依存」が形成されるリスクがあります。依存には、主に以下の3つの側面があります。

- 耐性:同じ量の薬を飲み続けていると、次第に効果が薄れてくる状態。効果を得るためにより多くの量が必要になってしまいます。

- 精神依存:「この薬がないと眠れない」という強い不安感や思い込みに囚われ、心理的に薬を手放せなくなる状態。

- 身体依存:薬が体内にある状態に体が慣れてしまい、急に薬をやめると離脱症状(不眠の悪化、不安、震えなど)が現れる状態。

これらの依存を避けるため、ブロチゾラムは漫然と長期間使用するのではなく、必要最小限の期間で使用することが原則とされています。

ふらつきや転倒のリスクがある

ブロチゾラムは、催眠作用だけでなく「筋弛緩作用(筋肉の緊張をほぐす作用)」も持っています。この作用が、特に高齢者において、夜中にトイレに起きた際のふらつきや、それによる転倒・骨折のリスクを高めることがあります。

高齢者はもともと筋力や平衡感覚が低下している上に、薬の代謝・排泄機能も落ちているため、薬が効きすぎてしまう傾向があります。そのため、高齢者にブロチゾラムを処方する際は、通常より少ない用量(0.125mg)から開始するなど、特に慎重な配慮が必要です。

睡眠の質を低下させることがある

メリットとして「自然に近い眠りが得られる」と述べましたが、これはあくまで他の薬と比較した場合の話です。長期的に見ると、薬物による睡眠は、本来の生理的な睡眠とは異なり、睡眠の質を低下させる可能性が指摘されています。

長期間の服用は、レム睡眠や深いノンレム睡眠の割合を変化させ、結果的に「薬がないと眠れない」だけでなく、「薬を飲んでも質の良い睡眠がとれない」というジレンマに陥る可能性があります。薬はあくまで一時的なサポートと捉え、睡眠衛生の改善など、根本的な不眠対策と並行して行うことが重要です。

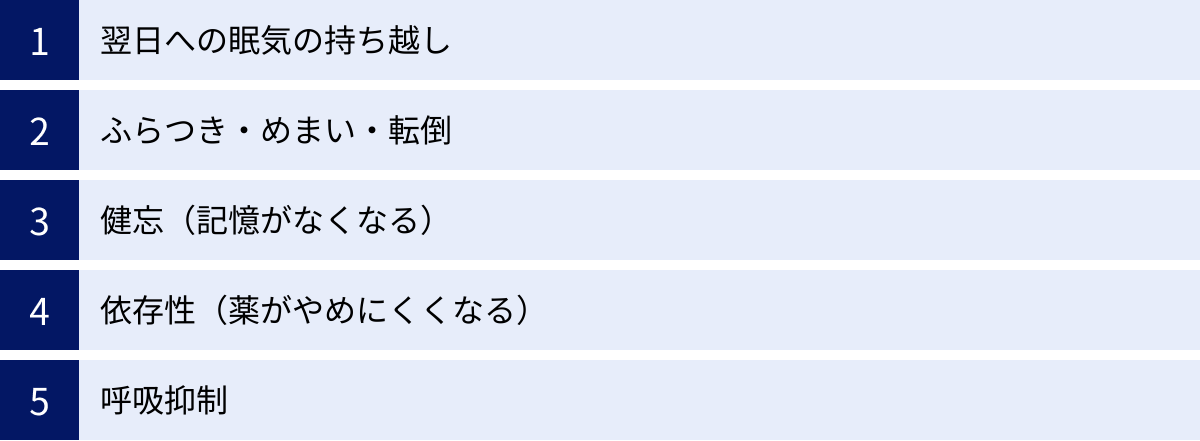

ブロチゾラムの主な副作用

どのような薬にも、主たる効果(主作用)の裏側には、望ましくない作用(副作用)が現れる可能性があります。ブロチゾラムも例外ではなく、いくつかの副作用が報告されています。副作用の多くは軽微なものですが、中には注意が必要なものもあります。異変を感じた場合は、自己判断で服用を中止したりせず、速やかに処方した医師や薬剤師に相談することが大切です。

翌日への眠気の持ち越し

ブロチゾラムは作用時間が短く、翌日に効果が残りにくいのがメリットですが、体質や体調、あるいは用量によっては、翌朝以降も眠気や倦怠感、集中力の低下などが続くことがあります。これを「持ち越し効果(ハングオーバー)」と呼びます。

特に、肝臓の機能が低下している方や高齢者では、薬の分解・排泄に時間がかかり、体内に薬が残りやすくなるため、持ち越し効果が現れやすくなります。また、前日の睡眠時間が不足していたり、疲労が蓄積していたりする場合にも起こりやすくなります。

もし翌日の眠気が強いと感じる場合は、医師に相談してください。薬の量を減らしたり、さらに作用時間の短い他の薬に変更したりするなどの対策が検討されます。服用中は、日中の眠気によって事故につながる可能性があるため、自動車の運転や危険な機械の操作は絶対に避ける必要があります。

ふらつき・めまい・転倒

これはブロチゾラムが持つ「筋弛緩作用」によって引き起こされる副作用です。筋肉の緊張がほぐれることで、足元がふらついたり、立ち上がった時にめまいを感じたりすることがあります。

この副作用は、服用後、薬の効果が強く現れている時間帯、特に夜中にトイレなどで起きた際に最も注意が必要です。暗い中で足元がおぼつかないと、転倒して打撲や骨折などの大きな怪我につながる危険性があります。

特に高齢者の方は、転倒による骨折が寝たきりの原因になることも少なくないため、最大限の注意が求められます。対策としては、就寝前にトイレを済ませておく、寝室からトイレまでの動線に障害物を置かない、足元を照らすための常夜灯をつけておく、などの工夫が有効です。ふらつきが頻繁に起こる場合は、筋弛緩作用の少ない他のタイプの睡眠薬への変更を医師と相談しましょう。

健忘(記憶がなくなる)

健忘は、特に作用発現が速い睡眠薬で報告されることがある副作用です。ブロチゾラムを服用した後に、眠りにつくまでの間の出来事や、夜中に一度起きて何か行動したことを、翌朝全く覚えていないという「前向性健忘」が起こることがあります。

例えば、就寝前に薬を飲んだ後、家族と電話で話したり、何かを食べたりしたのに、その記憶がすっぽり抜け落ちてしまう、といったケースです。これは、薬の作用によって、新しい情報を記憶として定着させる脳の働きが一時的に阻害されるために起こります。

健忘のリスクを減らすためには、ブロチゾラムは「就寝直前」、つまりベッドに入ってすぐに眠る準備ができた段階で服用することが非常に重要です。「寝る30分前」など、服用後に他の活動をする時間を設けるのは避けるべきです。また、後述するアルコールとの同時摂取は、健忘のリスクを著しく高めるため絶対にやめてください。

依存性(薬がやめにくくなる)

これはブロチゾラムを含むベンゾジアゼピン系薬剤における、最も注意すべき副作用であり、長期使用における大きな課題です。長期間にわたって服用を続けると、薬なしではいられない状態、すなわち「薬物依存」に陥るリスクがあります。

依存には、効果が弱まる「耐性」、薬がないと不安になる「精神依存」、薬が切れると不快な症状が出る「身体依存」の3つの要素があります。ブロチゾラムのような効果が強く、切れ味の良い薬は、特に依存を形成しやすい傾向があるため注意が必要です。

依存を防ぐためには、医師の指示通りに決められた用量を守り、漫然と使用を続けないことが重要です。不眠症状が改善してきたら、医師と相談しながら、薬を少しずつ減らしていく(減薬)ことを目指します。

呼吸抑制

頻度は非常に稀ですが、重篤な副作用として「呼吸抑制」が報告されています。これは、ブロチゾラムの中枢神経抑制作用が呼吸中枢にまで影響を及ぼし、呼吸機能が低下してしまう状態です。

特に、慢性閉塞性肺疾患(COPD)や気管支喘息など、もともと呼吸機能が低下している方や、高齢者、他の呼吸抑制作用を持つ薬(オピオイド系鎮痛薬など)を併用している場合にリスクが高まります。これらの疾患を持つ方は、ブロチゾラムの投与が慎重に検討されるか、あるいは禁忌(使用してはいけない)となります。息苦しさや呼吸の異常を感じた場合は、直ちに医療機関を受診する必要があります。

ブロチゾラムの正しい服用方法と用量

ブロチゾラムの効果を最大限に引き出し、副作用のリスクを最小限に抑えるためには、定められた用法・用量を正しく守ることが極めて重要です。自己判断で量やタイミングを変えることは、思わぬ危険を招く可能性があります。

服用のタイミングは就寝直前

ブロチゾラムを服用する上で最も大切なルールの一つが、「服用のタイミング」です。添付文書にも「就寝の直前に経口投与する」と明記されています。

これは、主に二つの理由からです。

- 効果を適切に発揮させるため:ブロチゾラムは服用後、速やかに効果が現れます。寝つきを良くするという目的を達成するためには、薬が効き始めるタイミングと眠りにつきたいタイミングを一致させるのが最も効率的です。

- 副作用(特に健忘)を防ぐため:前述の通り、服用後に何らかの活動をすると、その間の記憶がなくなる「前向性健忘」のリスクがあります。また、薬が効き始めた状態で歩き回ると、ふらつきによる転倒の危険も高まります。

したがって、「寝る準備がすべて整い、ベッドや布団に入って、あとは電気を消すだけ」という、文字通りの「就寝直前」に服用することを徹底してください。「少し早めに飲んでおこう」という考えは禁物です。もし服用後に何か用事を思い出しても、安全のため、その日は諦めて眠りにつくようにしましょう。

年齢や症状に応じた服用量

ブロチゾラムの用量は、患者さんの年齢や症状、体の状態によって個別に調整されます。必ず医師から指示された量を守り、自己判断で増やしたり減らしたりしないでください。

一般的な用量は以下の通りです。

| 対象 | 通常の用量 |

|---|---|

| 成人 | ブロチゾラムとして1回0.25mgを就寝前に経口投与する。 |

| 高齢者 | ブロチゾラムとして1回0.125mgを就寝前に経口投与することが望ましい。 |

(参照:日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 レンドルミン錠0.25mg 添付文書)

成人の標準的な用量は0.25mgですが、これはあくまで基準です。効果が不十分だからといって、自分の判断で2錠飲んだりすることは絶対におやめください。過量服薬は、副作用が強く出すぎる原因となり、意識障害や呼吸抑制など、命に関わる危険な状態を引き起こす可能性があります。

逆に、「今日はあまり眠れなくないから半分にしてみよう」といった自己判断での減量も推奨されません。中途半端な量では十分な効果が得られなかったり、不適切な減薬が離脱症状を引き起こしたりする可能性があるからです。

用量の調整は、必ず医師の診察のもとで行う必要があります。効果が不十分な場合や、副作用が気になる場合は、次の診察時に正直にその旨を伝え、医師の判断を仰ぎましょう。

食事の影響について

ブロチゾラムの吸収は、食事によって若干の影響を受ける可能性があります。

一般的に、空腹時に服用した方が、胃から腸への移行が速いため、薬の吸収も速やかに行われ、効果の発現が早くなる傾向があります。

一方で、食事、特に脂肪分の多い食事の直後に服用した場合、胃の中に食物が長時間留まるため、薬の吸収が遅れたり、吸収される量がわずかに減少したりすることがあります。これにより、効果が現れるまでに少し時間がかかる可能性があります。

ただし、この食事による影響はそれほど大きなものではなく、効果が全くなくなるわけではありません。基本的には医師の指示通り、就寝直前に服用すれば問題ありませんが、もし「食後に飲むと効きが悪い気がする」と感じる場合は、夕食から服用までの時間を2時間程度空けるなどの工夫をしてみても良いでしょう。ただし、就寝前の食事は睡眠の質自体を低下させる可能性があるため、注意が必要です。

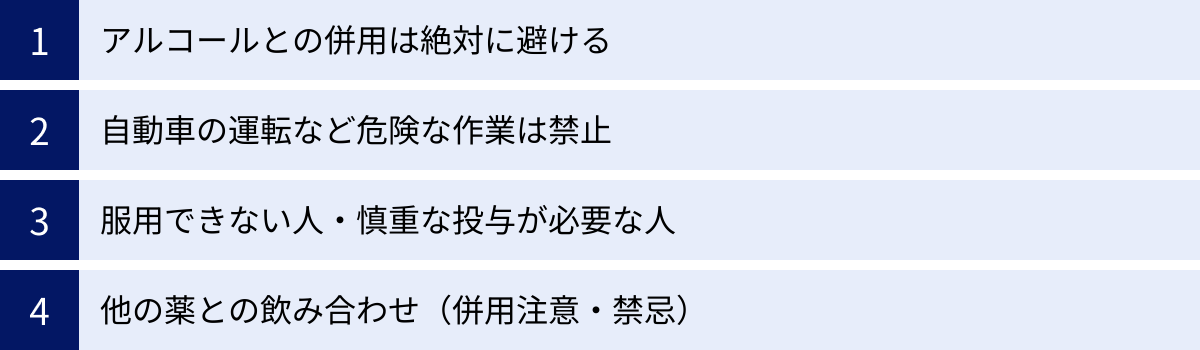

ブロチゾラムを服用する上での注意点

ブロチゾラムは適切に使用すれば非常に有効な薬ですが、安全に使用するためにはいくつかの重要な注意点があります。特に、飲み合わせや特定の状況下での服用には細心の注意が必要です。これらのルールを守らないと、深刻な健康被害につながる恐れがあります。

アルコールとの併用は絶対に避ける

ブロチゾラムの服用期間中、アルコール(お酒)を摂取することは絶対に避けてください。これは、すべての注意点の中で最も重要と言っても過言ではありません。

アルコールとブロチゾラムは、どちらも脳の働きを抑制する「中枢神経抑制作用」を持っています。この二つを同時に摂取すると、作用が互いに強め合い(相加・相乗効果)、予測できないほど強力な効果が現れてしまう危険性があります。

具体的には、以下のような非常に危険な状態を引き起こす可能性があります。

- 極度の眠気と意識障害:泥酔状態のようになり、自分の行動をコントロールできなくなる。そのまま昏睡状態に陥ることもある。

- 記憶障害(健忘):服用後の記憶が完全に失われるリスクが著しく高まる。

- 呼吸抑制:呼吸機能が dangerously 低下し、命に関わる事態になりかねない。

- 精神運動機能の著しい低下:ふらつきやろれつが回らないといった症状が強く現れ、転倒や事故のリスクが非常に高まる。

「寝つきを良くするために寝酒をする」という習慣がある方もいるかもしれませんが、睡眠薬との併用は言語道断です。「ブロチゾラムを飲む日は、一滴もお酒を飲まない」というルールを徹底してください。もし誤って飲んでしまった場合は、その日のブロチゾラムの服用は中止し、翌日以降、体からアルコールが完全に抜けてから服用を再開してください。

自動車の運転など危険な作業は禁止

ブロチゾラムの添付文書には、「本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること」と明確に記載されています。

これは、ブロチゾラムを服用すると、翌日に眠気が持ち越したり、注意散漫になったり、判断力が低下したりする可能性があるためです。自分では「すっきり起きられた」と感じていても、認知機能や反射神経が気づかないうちに低下していることがあります。

このような状態で自動車を運転したり、重機や精密機械を操作したりすることは、本人だけでなく他人も巻き込む重大な事故につながる恐れがあり、非常に危険です。ブロチゾラムを服用している期間中は、いかなる理由があってもこれらの危険な作業は行わないでください。職業上、運転などが不可欠な方は、治療を開始する前に必ずその旨を医師に伝え、他の治療法がないか相談する必要があります。

服用できない人・慎重な投与が必要な人

ブロチゾラムは、特定の疾患を持っている方や、特定の状態にある方には使用できない(禁忌)、あるいは使用に際して特に慎重な配慮が必要となります。

急性閉塞隅角緑内障や重症筋無力症の方

以下の疾患を持つ方は、ブロチゾラムを服用することができません(禁忌)。

- 急性閉塞隅角緑内障の患者:ブロチゾラムが持つ軽度の「抗コリン作用」により、眼圧を上昇させ、症状を悪化させる恐れがあるためです。

- 重症筋無力症の患者:ブロチゾラムの「筋弛緩作用」が、筋肉の脱力というこの病気の主症状をさらに悪化させてしまう危険性があるためです。

これらの診断を受けている方は、必ず医師に申し出てください。

妊娠中・授乳中の方

妊娠中または妊娠している可能性のある女性、そして授乳中の方は、原則としてブロチゾラムの服用を避けるべきです。

妊娠中に服用した場合、薬の成分が胎盤を通過して胎児に影響を及ぼす可能性が指摘されています。特に妊娠後期に連用した場合、出生後の新生児に哺乳困難、筋緊張低下、離脱症状などが現れることがあります。

また、薬の成分が母乳中に移行することも報告されているため、授乳中に服用すると乳児に傾眠(眠りがちになる)などの影響を与える可能性があります。

治療上の有益性が危険性を上回ると医師が判断した場合にのみ処方されることがありますが、その場合も授乳を中止するなどの対策が必要です。妊娠・授乳中であること、あるいはその予定があることは、必ず診察時に医師に伝えてください。

高齢者の方

高齢者の方は、若い人と比べて肝臓や腎臓の機能が低下しているため、薬の代謝・排泄が遅れがちです。その結果、薬が体内に長く留まり、効果が強く出すぎることがあります。

特に、筋弛緩作用によるふらつきやめまいが強く現れ、転倒・骨折のリスクが高まります。そのため、高齢者の方にブロチゾラムを処方する際は、通常用量(0.25mg)の半量である0.125mgから開始するなど、慎重な用量設定が行われます。

他の薬との飲み合わせ(併用注意・禁忌)

ブロチゾラムには併用が禁忌(絶対に一緒に使ってはいけない)とされている薬はありませんが、一緒に服用することで互いの作用に影響を及ぼす「併用注意」の薬が多数存在します。

特に注意が必要なのは、ブロチゾラムと同様に中枢神経抑制作用を持つ薬です。

- 他の中枢神経抑制薬:他の睡眠薬、抗不安薬、抗うつ薬、抗精神病薬、抗てんかん薬、麻薬性鎮痛薬(オピオイド)、抗ヒスタミン薬(一部の風邪薬やかゆみ止め)など。これらと併用すると、眠気やふらつきなどの副作用が強く出ることがあります。

また、ブロチゾラムの代謝(分解)を阻害する薬にも注意が必要です。

- CYP3A4阻害薬:ブロチゾラムは主に肝臓の代謝酵素「CYP3A4」によって分解されます。この酵素の働きを阻害する薬(一部の抗真菌薬、マクロライド系抗生物質、HIVプロテアーゼ阻害薬など)と併用すると、ブロチゾラムの血中濃度が上昇し、作用が強く出すぎてしまう可能性があります。

複数の医療機関にかかっている場合や、市販薬・サプリメントを使用している場合は、お薬手帳を活用し、医師や薬剤師に現在使用しているすべての薬を正確に伝えることが、危険な飲み合わせを防ぐために不可欠です。

ブロチゾラムの依存性と安全なやめ方

ブロチゾラムを服用する上で最も懸念されることの一つが「依存性」です。効果が高い薬であるからこそ、やめ方が重要になります。ここでは、依存性が形成される仕組みと、安全に薬を中止するための方法について解説します。

依存性が形成される仕組み

ブロチゾラムなどのベンゾジアゼピン系薬剤への依存は、漫然と長期間使用することで形成されます。依存には、前述の通り「耐性」「精神依存」「身体依存」の三つの側面があります。

- 耐性:体が薬の存在に慣れてしまい、当初と同じ用量では効果が得られにくくなる現象です。入眠効果が薄れたと感じ、自己判断で薬の量を増やしてしまうと、依存形成への悪循環が始まります。

- 精神依存:心理的に薬に頼りきってしまう状態です。「薬がないと絶対に眠れない」「薬がないと不安で仕方がない」といった強迫的な観念に囚われ、薬を手放すことに強い抵抗を感じるようになります。

- 身体依存:薬が常に体内にある状態が当たり前になり、神経系がその状態に合わせてバランスを取るようになります。この状態で急に薬を中断すると、神経のバランスが崩れ、さまざまな身体的・精神的な不調(離脱症状)が現れます。

ブロチゾラムは、効果の発現が速く、切れ味が良い(作用時間が短い)ため、服用による効果と、薬が切れた時のギャップを体感しやすく、精神依存や身体依存が形成されやすい薬の一つとされています。

急にやめた場合に起こる離脱症状

身体依存が形成された状態で、自己判断で急にブロチゾラムの服用を中断すると、つらい「離脱症状」が現れることがあります。これは、薬によって抑えられていた神経活動が、急に抑えを失って過剰に興奮するために起こります。

主な離脱症状には、以下のようなものがあります。

- 反跳性不眠:薬を飲む前よりも、さらにひどい不眠に襲われる。

- 不安・焦燥感:強い不安感やイライラ、落ち着きのなさを感じる。

- 自律神経症状:頭痛、吐き気、発汗、動悸、めまいなど。

- 知覚過敏:光や音、匂いに過敏になる。

- 筋肉の症状:筋肉のけいれん、こわばり、震え。

これらの症状は、薬をやめてから1~3日後をピークに現れ、数週間続くこともあります。このつらさから、結局また薬を服用してしまい、やめることができなくなるという悪循環に陥りがちです。

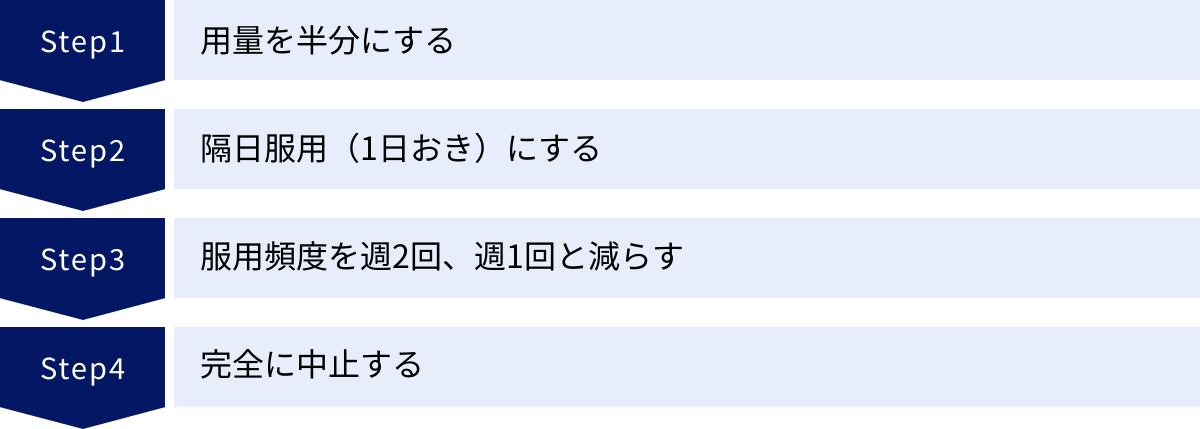

医師の指導のもとで行う減薬・断薬の方法

依存を形成せず、安全に薬をやめるためには、必ず医師の指導のもとで、計画的に減薬・断薬を進めることが不可欠です。自己判断での急な中断は絶対に避けてください。

安全なやめ方の基本は「緩やかな減薬」です。脳に急激な変化を与えず、少しずつ薬の量に体を慣らしていくことで、離脱症状を最小限に抑えます。具体的な方法には、主に以下の二つがあります。

- 漸減法(ぜんげんほう)

これは、現在服用している薬の量を、段階的に少しずつ減らしていく方法です。例えば、ブロチゾラム0.25mgを服用している場合、以下のようなステップで進めていきます。- ステップ1:用量を半分(0.125mg)にする。

- ステップ2:0.125mgを隔日服用(1日おきに飲む)にする。

- ステップ3:週に2回、週に1回と頻度を減らしていく。

- ステップ4:完全に中止する。

各ステップは、2週間~1ヶ月程度の期間をかけて、体の様子を見ながら慎重に進めます。焦りは禁物です。

- 作用時間の長い薬への置換法

ブロチゾラムのような作用時間の短い薬は、血中濃度の変動が激しく、離脱症状が出やすい傾向があります。そのため、一度、作用時間が長く血中濃度が安定しやすいタイプのベンゾジアゼピン系薬剤に切り替え、その後、その薬をゆっくりと減らしていくという方法が取られることもあります。

どちらの方法を選択するかは、患者さんの服用期間や量、状態によって医師が判断します。

また、減薬を成功させるためには、薬だけに頼るのではなく、不眠の根本原因に対処することも同時に行う必要があります。具体的には、睡眠衛生(生活習慣)の改善(就寝・起床時刻を一定にする、日中に適度な運動をする、寝室の環境を整えるなど)や、ストレスマネジメント、認知行動療法(CBT-I)などが有効です。薬を減らすプロセスは、生活習慣を見直す良い機会と捉え、積極的に取り組みましょう。

他の代表的な睡眠薬との違い

不眠症の治療薬には、ブロチゾラム以外にもさまざまな種類があります。ここでは、特に処方される機会の多い「マイスリー(ゾルピデム)」と「デパス(エチゾラム)」を取り上げ、ブロチゾラムとの違いを比較します。

| 項目 | ブロチゾラム(レンドルミン) | マイスリー(ゾルピデム) | デパス(エチゾラム) |

|---|---|---|---|

| 薬の分類 | ベンゾジアゼピン系 | 非ベンゾジアゼピン系 | チエノジアゼピン系 |

| 作用時間 | 超短時間型(半減期 約7時間) | 超短時間型(半減期 約2時間) | 短時間型(半減期 約6時間) |

| 主な効果 | 催眠 | 催眠 | 抗不安、催眠、筋弛緩 |

| 効果発現 | 速やか | 極めて速やか | 速やか |

| 筋弛緩作用 | あり(比較的強い) | 弱い | 強い |

| 抗不安作用 | あり | 弱い | 強い |

| 依存性 | 注意が必要 | 注意が必要(特に健忘との関連) | 特に注意が必要 |

| 主な副作用 | ふらつき、眠気、依存 | 健忘、眠気、依存 | 眠気、ふらつき、依存、脱力感 |

マイスリー(ゾルピデム)との比較

マイスリー(一般名:ゾルピデム)は、「非ベンゾジアゼピン系」に分類される睡眠薬です。作用する仕組みはブロチゾラムと似ていますが、脳のGABA受容体の中でも睡眠に深く関わる「ω1(オメガワン)受容体」に選択的に作用するという特徴があります。

この選択性の高さから、筋弛緩作用や抗不安作用が比較的弱く、純粋な催眠作用に特化しているとされています。そのため、ふらつきや転倒のリスクを特に避けたい高齢者などに処方されやすい傾向があります。

作用時間はブロチゾラムよりもさらに短く(半減期約2時間)、まさに「寝つき」のためだけの薬と言えます。効果の切れが非常に良いため、翌日への持ち越しはほとんどありませんが、中途覚醒への効果はあまり期待できません。また、服用後の記憶がなくなる「健忘」の副作用が比較的起こりやすいという報告もあり、服用タイミングにはブロチゾラム以上に注意が必要です。

デパス(エチゾラム)との比較

デパス(一般名:エチゾラム)は、ブロチゾラムと似た「チエノジアゼピン系」の薬で、ベンゾジアゼピン受容体に作用します。もともとは不安や緊張を和らげる「抗不安薬」として開発されましたが、強い催眠作用と筋弛緩作用も併せ持つため、睡眠薬としても広く処方されてきました。

ブロチゾラムと比較して、抗不安作用と筋弛緩作用がより強力であるのが特徴です。そのため、不安や緊張、肩こりなどが原因で眠れないという方には高い効果を発揮します。

しかし、その効果の強さの裏返しとして、依存性の高さが大きな問題となっています。効果の切れが良く、多幸感が得られることもあるため、乱用につながりやすく、社会問題化した経緯から、2016年10月より向精神薬に指定され、処方日数の制限(30日まで)など、より厳格な管理下に置かれています。現在は、その依存性のリスクから、睡眠薬としての第一選択とはなりにくくなっています。

ブロチゾラムの薬価

ブロチゾラムを処方された場合、薬の費用(薬価)はどのくらいになるのでしょうか。ここでは、先発医薬品である「レンドルミン」と、ジェネリック医薬品の公定価格(薬価)を紹介します。実際の窓口での支払額は、この薬価に調剤料などが加わり、健康保険の自己負担割合(1割~3割)をかけた金額となります。

※以下の薬価は2024年4月時点のものです。薬価は定期的に改定されるため、最新の情報とは異なる場合があります。

先発品(レンドルミン錠・レンドルミンD錠)の薬価

先発医薬品には、通常の錠剤である「レンドルミン錠」と、水なしでも口の中で溶ける「レンドルミンD錠(口腔内崩壊錠)」があります。

| 薬剤名 | 規格 | 薬価(1錠あたり) |

|---|---|---|

| レンドルミン錠 | 0.25mg | 20.30円 |

| レンドルミンD錠 | 0.25mg | 20.30円 |

(参照:今日の治療薬2024, 各製薬会社ウェブサイト等)

ジェネリック医薬品の薬価

ジェネリック医薬品は、複数の製薬会社から「ブロチゾラム錠0.25mg『会社名』」という名称で販売されており、薬価は先発品よりも安く設定されています。

| 薬剤名 | 規格 | 薬価(1錠あたり)の目安 |

|---|---|---|

| ブロチゾラム錠(後発品) | 0.25mg | 5.60円 ~ 10.10円 |

(参照:今日の治療薬2024, 各製薬会社ウェブサイト等)

ご覧の通り、ジェネリック医薬品を選択すると、薬代を先発品の半分以下に抑えることが可能です。30日分処方された場合、先発品では約609円ですが、ジェネリック医薬品(薬価5.60円の場合)では約168円となり、長期的に見ると大きな差になります。医療費の負担を軽減したい場合は、ジェネリック医薬品の希望を医師や薬剤師に伝えてみましょう。

ブロチゾラムは薬局や通販で市販されている?

不眠に悩んでいる方の中には、「病院に行くのはハードルが高い」「手軽に薬局で買えないか」と考える方もいるかもしれません。また、インターネットの通販サイトなどで睡眠薬が販売されているのを見かけることもあるでしょう。

医師の処方が必要な医療用医薬品

結論から言うと、ブロチゾラム(レンドルミン)は、ドラッグストアなどの薬局で市販されていません。また、国内の正規のルートで通信販売することも法律で禁止されています。

ブロチゾラムは「処方箋医薬品」に指定されており、入手するには必ず医師の診察を受け、処方箋を発行してもらう必要があります。これは、ブロチゾラムが依存性や副作用などのリスクを伴い、その使用には専門家である医師の判断と管理が不可欠だからです。

市販の睡眠改善薬(ドリエルなど)も存在しますが、これらは医療用の睡眠薬とは成分が全く異なり、抗ヒスタミン薬の眠くなる副作用を利用したものです。効果は比較的マイルドで、一時的な不眠に対して使用されるものです。

インターネットの個人輸入代行サイトなどで海外製のブロチゾラムが販売されていることがありますが、これらを利用することは非常に危険です。海外から個人輸入した医薬品は、偽造薬や粗悪品である可能性が高く、有効成分が含まれていなかったり、不純物や有害物質が混入していたりするリスクがあります。思わぬ健康被害につながるだけでなく、万が一重篤な副作用が起きても、日本の医薬品副作用被害救済制度の対象外となってしまいます。

不眠の悩みはつらいものですが、安易な方法に頼らず、必ず医療機関を受診し、専門家である医師に相談してください。

まとめ

この記事では、睡眠導入剤ブロチゾラム(レンドルミン)について、その効果や副作用、正しい使い方などを多角的に解説してきました。

最後に、重要なポイントを改めて確認しましょう。

- ブロチゾラムは「ベンゾジアゼピン系」の「超短時間作用型」睡眠導入剤であり、主に寝つきの悪い「入眠障害」に対して処方されます。

- 服用後、速やかに効果が現れ、翌日に眠気が残りにくいという大きなメリットがあります。

- 一方で、ベンゾジアゼピン系に共通する「依存性」のリスクがあり、筋弛緩作用による「ふらつき・転倒」にも注意が必要です。

- 副作用を避けるため、服用のタイミングは「就寝直前」を厳守し、アルコールとの併用は絶対に避けてください。

- 服用中は、自動車の運転など危険を伴う機械の操作は禁止です。

- 薬をやめる際は、離脱症状を防ぐために自己判断で中断せず、必ず医師の指導のもとで計画的に減薬を進める必要があります。

- ブロチゾラムは医師の処方が必要な医療用医薬品であり、薬局や通販では購入できません。

ブロチゾラムは、不眠に悩む多くの人にとって、つらい症状を和らげるための強力な味方となり得る薬です。しかし、それはあくまで薬の特性を正しく理解し、医師の指示通りに適切に使用した場合に限られます。

睡眠薬は、不眠という症状を一時的に抑えるための「対症療法」です。根本的な解決のためには、薬物療法と並行して、生活習慣の見直し、ストレス管理、運動習慣など、ご自身の睡眠衛生を整えていく努力が不可欠です。

現在ブロチゾラムを服用している方、これから服用を考えている方は、この記事で得た知識をもとに、ご自身の治療について主治医や薬剤師と積極的にコミュニケーションをとってみてください。疑問や不安を解消し、納得した上で治療を進めることが、健やかな眠りを取り戻すための最も確実な道筋となるでしょう。