「最近、寝つきが悪い」「夜中に何度も目が覚めて、ぐっすり眠れない」といった睡眠の悩みを抱えている方は少なくありません。環境の変化や一時的なストレスが原因で、眠れなくなることは誰にでも起こり得ます。そんなとき、ドラッグストアなどで手軽に購入できる市販の睡眠改善薬は、心強い味方となってくれるでしょう。

しかし、いざ薬局の棚の前に立つと、種類の多さにどれを選べば良いのか迷ってしまうものです。「医療用の睡眠薬とは何が違うの?」「自分に合った薬はどう選べばいい?」「副作用は大丈夫?」など、さまざまな疑問が浮かぶのではないでしょうか。

この記事では、市販の睡眠改善薬について、薬剤師の視点から徹底的に解説します。医療用睡眠薬との違いから、有効成分や症状に応じた選び方、具体的なおすすめ製品ランキング、さらには副作用や注意点、薬に頼らない生活習慣の改善方法まで、睡眠に関する悩みを解決するための情報を網羅的にお届けします。

この記事を読めば、市販の睡眠改善薬に関する正しい知識が身につき、ご自身の症状やライフスタイルに最適な一品を見つけられるようになります。 睡眠の質を改善し、すっきりとした毎日を取り戻すための一歩として、ぜひ最後までお読みください。

目次

市販で買えるのは「睡眠改善薬」

ドラッグストアや薬局で睡眠に関する薬を探す際、まず知っておくべき最も重要なことは、市販されているのは医療用の「睡眠薬(睡眠導入剤)」ではなく、「睡眠改善薬」であるという点です。この二つは、名称が似ていますが、その目的、作用の仕組み、効果の強さにおいて明確な違いがあります。この違いを理解することが、薬を安全かつ効果的に使用するための第一歩となります。

医療用の「睡眠薬」との違い

医療用の「睡眠薬」と市販の「睡眠改善薬」は、根本的に異なるカテゴリーの医薬品です。その違いを正しく理解し、自分の症状がどちらに適しているのかを見極めることが重要です。

まず、医療用の睡眠薬は、医師の診断に基づいて処方される「医療用医薬品」です。主に「不眠症」という病気の治療に用いられます。不眠症とは、寝つきが悪い(入眠障害)、夜中に何度も目が覚める(中途覚醒)、朝早く目が覚めてしまう(早朝覚醒)、ぐっすり眠った感じがしない(熟眠障害)といった症状が1ヶ月以上続き、日中の活動に支障をきたしている状態を指します。医療用睡眠薬には、脳の興奮を鎮めるGABA(ガンマアミノ酪酸)という神経伝達物質の働きを強めるタイプ(ベンゾジアゼピン系、非ベンゾジアゼピン系)や、睡眠を促すホルモンであるメラトニンの受容体にはたらきかけるタイプなど、さまざまな作用機序を持つ薬があります。これらは、脳の睡眠中枢に直接作用し、強力な催眠作用を発揮します。

一方、市販の睡眠改善薬は、薬剤師または登録販売者から購入できる「要指導医薬品」または「第2類医薬品」に分類されます。これらの薬が対象とするのは、不眠症ではなく、「一時的な不眠症状」の緩和です。例えば、旅行や出張による環境の変化、大事なプレゼン前の緊張や興奮、時差ボケといった、原因がはっきりしている一過性の眠れない症状に使われます。その作用の主役は、「抗ヒスタミン成分」です。本来はアレルギー症状(くしゃみ、鼻水など)を抑えるために開発された成分ですが、その副作用として生じる「眠気」を応用しています。つまり、脳の覚醒を維持するヒスタミンという物質の働きをブロックすることで、自然な眠気を誘う仕組みです。

効果の強さや持続時間も異なります。医療用睡眠薬は、作用時間によって超短時間型、短時間型、中間型、長時間型などがあり、患者さんの不眠のタイプ(入眠障害、中途覚醒など)に合わせてきめ細かく選択されます。市販の睡眠改善薬は、基本的に作用時間が比較的短いものが中心で、あくまで一時的な睡眠のサポートを目的としています。

以下の表に、両者の主な違いをまとめました。

| 項目 | 市販の睡眠改善薬 | 医療用の睡眠薬(睡眠導入剤) |

|---|---|---|

| 分類 | 要指導医薬品、第2類医薬品 | 医療用医薬品(処方箋薬) |

| 入手方法 | 薬局・ドラッグストアで購入可能 | 医師の診察・処方箋が必要 |

| 対象症状 | 一時的な不眠症状の緩和(環境の変化、ストレスなど) | 不眠症(慢性的な不眠)の治療 |

| 主な作用機序 | 抗ヒスタミン作用(眠気の副作用を利用) | GABA受容体への作用、メラトニン受容体への作用など |

| 効果 | 穏やかな催眠鎮静作用 | 強力な催眠作用 |

| 使用期間 | 短期間(2〜3回の使用までが目安) | 医師の指示に従い継続的に使用する場合がある |

| 依存性 | 比較的低いとされるが、精神的依存の可能性あり | 種類により身体的・精神的依存のリスクがある |

このように、市販の睡眠改善薬は、深刻な不眠症を治療するための薬ではありません。「病院に行くほどではないけれど、今夜だけはぐっすり眠りたい」というような、限定的な状況で使用するための選択肢であることを、まず念頭に置いておく必要があります。

睡眠改善薬の主な成分と作用

市販の睡眠改善薬のほとんどは、有効成分として「ジフェンヒドラミン塩酸塩」を配合しています。これは「第一世代抗ヒスタミン薬」と呼ばれるグループに属する成分です。

私たちの脳内では、「ヒスタミン」という神経伝達物質が、意識をはっきりとさせ、覚醒状態を維持するために重要な役割を担っています。アレルギー反応が起こると、体内でヒスタミンが過剰に放出され、くしゃみや鼻水、かゆみを引き起こします。抗ヒスタミン薬は、このヒスタミンの働きをブロックすることで、アレルギー症状を抑える薬です。

ジフェンヒドラミン塩酸塩のような第一世代抗ヒスタミン薬は、血液脳関門という脳のバリアを通過しやすい性質を持っています。そのため、服用すると脳内にも到達し、覚醒を維持しているヒスタミンの働きもブロックしてしまいます。その結果、副作用として眠気が現れるのです。市販の睡眠改善薬は、この「眠くなる」という副作用を主作用として意図的に利用した製品です。

また、ジフェンヒドラミン塩酸塩には「抗コリン作用」というもう一つの作用もあります。これは、アセチルコリンという神経伝達物質の働きを抑える作用で、鼻水を抑えたり、乗り物酔いを防いだりする効果にも関連しますが、同時に副作用として口の渇き、便秘、排尿困難、目のかすみなどを引き起こす原因にもなります。特に、前立腺肥大症や緑内障の持病がある方は、この抗コリン作用によって症状が悪化する可能性があるため、使用には注意が必要です。

市販薬の中には、ジフェンヒドラミン塩酸塩だけでなく、鎮静作用を持つ生薬や、西洋ハーブなどを組み合わせた製品も存在します。これらは、神経の高ぶりを鎮めることで、より穏やかな眠りをサポートすることを目的としています。

睡眠改善薬で改善できる症状

市販の睡眠改善薬がその効果を発揮するのは、あくまで「一時的な心身の不調による不眠」に限られます。具体的には、以下のような状況で生じる不眠症状の緩和に適しています。

- 環境の変化による不眠: 旅行や出張先で枕が変わって眠れない、入院中で周りの音が気になって眠れない、引っ越したばかりで落ち着かない、など。

- 精神的な緊張・興奮による不眠: 明日に大事な試験や会議、プレゼンテーションを控えていて興奮して眠れない、心配事があって考え込んでしまう、など。

- 生活リズムの乱れによる不眠: 夜勤や交代勤務で生活リズムが不規則になっている、時差ボケで夜に眠れない、など。

- 身体的な不快感による不眠: 普段かかないようないびきをかく同室者がいて気になる、一時的なかゆみや痛みで目が覚めてしまう、など。

これらの原因は、その状況が解消されれば不眠も改善される可能性が高い、一過性のものです。市販の睡眠改善薬は、こうしたつらい夜を乗り切るための「お助けアイテム」として活用できます。

一方で、原因がはっきりしない不眠が長期間(目安として1ヶ月以上)続いている場合や、週に何度も不眠症状が現れる場合は、慢性的な「不眠症」の可能性があります。不眠症の背景には、うつ病や不安障害などの精神疾患、睡眠時無呼吸症候群やむずむず脚症候群といった睡眠障害、あるいは他の身体的な病気が隠れていることも少なくありません。このような場合に市販の睡眠改善薬を漫然と使い続けると、根本的な原因の発見が遅れてしまうだけでなく、薬への耐性が生じて効きにくくなったり、薬がないと眠れないという精神的な依存状態に陥ったりするリスクもあります。

したがって、市販の睡眠改善薬は、短期間の限定的な使用に留めることが大原則です。数回使用しても症状が改善しない場合は、自己判断で継続せず、専門の医療機関を受診することを強く推奨します。

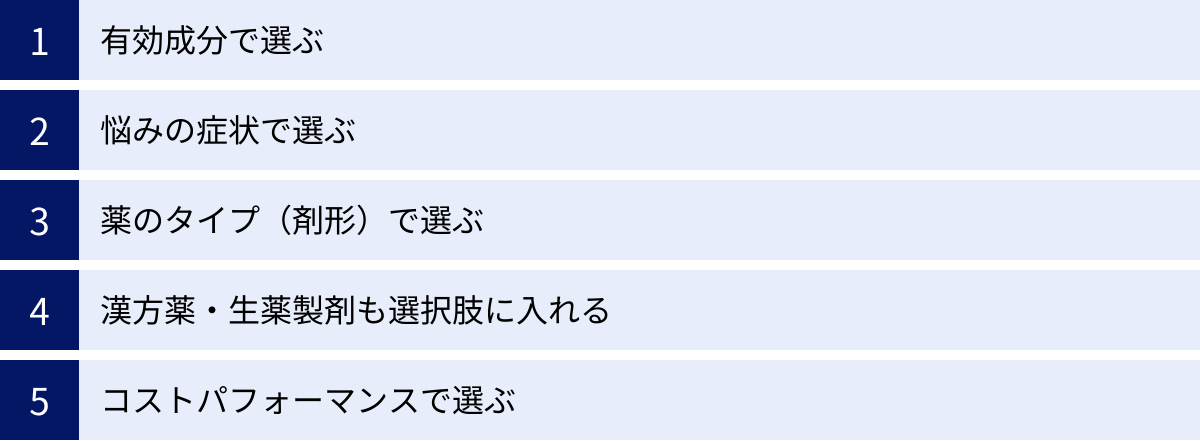

【目的別】市販の睡眠改善薬の選び方

市販の睡眠改善薬は、どれも同じように見えて、実は少しずつ特徴が異なります。自分の悩みやライフスタイルに合った薬を選ぶことで、より効果を実感しやすくなり、副作用のリスクを減らすことにも繋がります。ここでは、有効成分、症状、剤形、そしてコストパフォーマンスといった、4つの視点から最適な睡眠改善薬を選ぶためのポイントを詳しく解説します。

有効成分で選ぶ

市販の睡眠改善薬を選ぶ上で最も基本となるのが、有効成分の確認です。現在、日本で販売されている睡眠改善薬の主流は、前述の通り「ジフェンヒドラミン塩酸塩」を主成分とするものです。この成分は、アレルギー薬の副作用である眠気を応用しており、一時的な不眠に対して比較的早く効果が現れるのが特徴です。

『ドリエル』や『ネオデイ』といった代表的な製品をはじめ、多くの睡眠改善薬がこのジフェンヒドラミン塩酸塩を配合しています。製品によって配合量が異なることはほとんどなく、多くの場合、成人1回量あたり50mgが配合されています。そのため、「ジフェンヒドラミン塩酸塩」を配合した製品であれば、基本的な効果や作用の仕方に大きな違いはないと考えてよいでしょう。

一方で、ジフェンヒドラミン塩酸塩だけではなく、他の成分を組み合わせることで特徴を出している製品もあります。特に、ストレスや不安感が強くて眠れない場合には、鎮静作用を持つ成分が配合されたものが選択肢となります。

- ブロモバレリル尿素、アリルイソプロピルアセチル尿素: これらは鎮静作用と軽い催眠作用を持つ成分で、神経の興奮やイライラを鎮め、気持ちを落ち着かせることで寝つきを良くします。代表的な製品に『ウット』があります。ただし、これらの成分は依存性を形成するリスクがジフェンヒドラミン塩酸塩よりも高いとされており、より一層、短期使用に留める必要があります。

- 生薬・漢方薬: ストレスや心身の疲労にアプローチする生薬や漢方薬も選択肢の一つです。例えば、酸棗仁(サンソウニン)、川芎(センキュウ)、甘草(カンゾウ)などを配合した漢方薬(酸棗仁湯など)や、パッシフローラ、カノコソウ、ホップといった西洋ハーブを配合した生薬製剤があります。これらは、抗ヒスタミン薬とは異なる作用機序で、心身のバランスを整えながら穏やかな眠りをサポートします。即効性というよりは、体質から改善していくイメージのものが多くなります。

まずは基本的なジフェンヒドラミン塩酸塩の製品を試し、もしストレスや不安感が不眠の主な原因だと感じる場合は、鎮静成分や生薬・漢方薬が配合された製品を検討する、という流れで選ぶのがおすすめです。

悩みの症状で選ぶ

自分の不眠がどのタイプなのかを把握し、それに合った薬を選ぶことも大切です。

寝つきが悪い

「ベッドに入ってから2時間も3時間も眠れない」といった入眠障害タイプの方には、比較的効果が早く現れるジフェンヒドラミン塩酸塩を主成分とする薬が第一選択となります。服用後30分~1時間程度で眠気を感じ始めるものが多く、眠りにつくまでのつらい時間を短縮するのに役立ちます。特に、翌日に大事な予定があって早く眠りにつきたい、というような場合に適しています。液剤(ドリンクタイプ)は、錠剤よりも吸収が速いというイメージから選ばれることもありますが、科学的に効果発現時間に明確な差があるというデータは乏しいため、飲みやすさで選んでも問題ありません。

眠りが浅い、夜中に目が覚める

「眠ってもすぐに目が覚めてしまう」「朝までぐっすり眠れない」といった中途覚醒や熟眠障害タイプの方にも、ジフェンヒドラミン塩酸塩の薬が基本となります。この成分はある程度の時間、作用が持続するため、睡眠の維持を助ける効果も期待できます。ただし、市販薬は医療用のように作用時間を選べるわけではありません。薬の効果が切れるのが早すぎて明け方に目が覚めてしまったり、逆に効果が残りすぎて翌朝に眠気やだるさを感じたりすることもあります。これは個人差が大きいため、実際に試してみないと分からない部分です。もし、翌日の眠気(持ち越し効果)が気になる場合は、推奨されている就寝時刻より少し早めに服用するなどの工夫も考えられます。

ストレスや不安で眠れない

「仕事のプレッシャーや人間関係の悩みで頭が冴えて眠れない」「考え事がぐるぐる巡ってリラックスできない」といった、精神的なストレスが不眠の大きな原因である場合は、前述した鎮静作用のある成分や生薬・漢方薬が配合された製品がより適している可能性があります。

- 『ウット』などに含まれるブロモバレリル尿素などは、脳の興奮を直接的に鎮めることで、不安や緊張を和らげます。

- 『漢方ナイトミン』(酸棗仁湯)や『ヒロレス 加味帰脾湯錠』(加味帰脾湯)などの漢方薬は、心身の疲労や血行不良、自律神経の乱れなどに働きかけ、根本的な体質改善を目指します。例えば、加味帰脾湯は、体力がなく胃腸が弱い人で、貧血気味、精神不安などがある場合の不眠に適しています。

- 『パンセダン』や『イララック』などに含まれるパッシフローラやカノコソウなどの西洋ハーブも、神経の高ぶりを鎮める効果が知られています。

これらの薬は、単に眠気を誘うだけでなく、不眠の原因となっている「心のざわつき」にアプローチするため、より穏やかで自然な入眠が期待できる場合があります。

薬のタイプ(剤形)で選ぶ

睡眠改善薬には、錠剤、カプセル剤、液剤(ドリンクタイプ)といった異なる剤形があります。それぞれのメリット・デメリットを理解し、自分の好みや生活スタイルに合ったものを選びましょう。

錠剤・カプセル剤

最も一般的で、製品の種類も豊富なのが錠剤やカプセル剤です。

- メリット:

- 味がなく、誰でも飲みやすい。

- PTPシートに入っており、衛生的で持ち運びに便利。出張や旅行にも持っていきやすい。

- 1回分の用量が分かりやすい。

- 液剤に比べて安価な製品が多い。

- デメリット:

- 服用時に水やぬるま湯が必要。

- 錠剤を飲み込むのが苦手な人には不向きな場合がある。

ほとんどの製品がこのタイプであり、迷ったらまずは錠剤・カプセル剤から試すのが基本です。

液剤(ドリンクタイプ)

液体状で、小さなボトルに入っているタイプです。

- メリット:

- 水なしでそのまま飲める手軽さがある。

- 錠剤を飲むのが苦手な人でも服用しやすい。

- 液体のため、体への吸収が速いというイメージがある。(効果発現時間の明確な差は限定的)

- デメリット:

- 独特の味や香りがあり、好みが分かれる。

- 糖分やカフェイン(製品による)が含まれている場合があるため、成分をよく確認する必要がある。

- 瓶なので重く、持ち運びには不便。

- 錠剤に比べて価格が割高になる傾向がある。

『アンミナイト』などがこのタイプに該当します。錠剤が苦手な方や、手軽さを重視する方におすすめです。

漢方薬・生薬製剤も選択肢に入れる

前述の通り、抗ヒスタミン薬とは異なるアプローチで不眠に働きかける漢方薬や生薬製剤も有力な選択肢です。これらは西洋薬のように眠気を直接引き起こすのではなく、不眠の原因となっている体質的なアンバランス(気・血・水の乱れなど)を整えることで、自然な眠りを取り戻すことを目的としています。

- 漢方薬: 個々の体質(「証」と呼ばれる)に合わせて選ぶのが基本です。

- 酸棗仁湯(さんそうにんとう): 心身が疲れて弱っているのに、目が冴えて眠れない「虚労(きょろう)」の状態に適しています。

- 加味帰脾湯(かみきひとう): 胃腸が弱く、貧血気味で、くよくよ考え込んでしまうような、心身ともに繊細な方の不眠や不安に用いられます。

- 抑肝散(よくかんさん): 神経が高ぶりやすく、イライラしがちな方、歯ぎしりや寝言が多い方の不眠に適しています。

- 生薬製剤: 複数の西洋ハーブや和漢生薬を組み合わせたものです。

- パッシフローラ、カノコソウ、ホップ、チョウトウコウなどが代表的で、鎮静作用やリラックス効果が期待されます。

漢方薬や生薬製剤は、「薬で無理やり眠らされる感じが苦手」「体質から見直したい」と考える方に特におすすめです。効果の現れ方には個人差があり、数日間服用を続けることで徐々に効果を実感するケースも多いです。

コストパフォーマンスで選ぶ

睡眠改善薬は、製品によって価格に幅があります。一時的な使用とはいえ、できるだけコストを抑えたいと考えるのは自然なことです。

コストパフォーマンスを重視するなら、ジェネリック医薬品(後発医薬品)と同様の考え方で製品を選ぶのが賢い方法です。例えば、『ドリエル』の主成分はジフェンヒドラミン塩酸塩ですが、同じ成分・同じ配合量で、より安価な製品が複数の製薬会社から販売されています。代表的なものに『リポスミン』(皇漢堂製薬)や『ネオデイ』(大正製薬)などがあります。これらは先発品と同等の効果が期待でき、価格は抑えられているため、継続的に(ただし短期で)使用する可能性を考えるなら非常に経済的です。

また、同じ製品でも、入っている錠数によって1錠あたりの価格が異なります。一般的に、6錠入りよりも12錠入りのような大容量のパッケージの方が、1回あたりのコストは安くなります。もし自分に合う薬が見つかったら、次回からは大容量のものを購入すると良いでしょう。

これらの選び方を参考に、ご自身の症状、ライフスタイル、そしてお財布事情に合った、最適な一品を見つけてみてください。

【薬剤師が選ぶ】市販の睡眠改善薬おすすめランキング15選

ここからは、薬剤師の視点から、市販されている睡眠改善薬の中から特におすすめの製品を15種類、ランキング形式でご紹介します。定番の抗ヒスタミン薬から、ストレスに対応する鎮静薬、体質改善を目指す漢方薬まで幅広く選びました。各製品の特徴や成分、どんな人におすすめかを詳しく解説しますので、薬選びの参考にしてください。

※このランキングは、製品の知名度、入手しやすさ、成分の特徴、コストパフォーマンスなどを総合的に評価したものであり、効果の優劣を保証するものではありません。

① ドリエル

| 製品名 | ドリエル |

|---|---|

| 製造販売元 | エスエス製薬 |

| 有効成分 (2錠中) | ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg |

| 剤形 | 錠剤 |

| 特徴 | 市販睡眠改善薬のパイオニア的存在で、圧倒的な知名度と信頼感があります。有効成分はジフェンヒドラミン塩酸塩で、一時的な不眠(寝つきが悪い、眠りが浅い)に幅広く効果を発揮します。初めて睡眠改善薬を試す方や、どの薬を選べば良いか分からない場合に、まず選択肢となる定番製品です。 |

| 用法・用量 | 15歳以上、1回2錠、1日1回就寝前 |

(参照:エスエス製薬公式サイト)

② ネオデイ

| 製品名 | ネオデイ |

|---|---|

| 製造販売元 | 大正製薬 |

| 有効成分 (2錠中) | ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg |

| 剤形 | 錠剤 |

| 特徴 | ドリエルと同じ有効成分・配合量の製品です。大手製薬会社の製品という安心感がありながら、ドリエルと比較してやや安価な傾向があり、コストパフォーマンスに優れています。効果は同等ですので、少しでも費用を抑えたい方におすすめです。 |

| 用法・用量 | 15歳以上、1回2錠、1日1回就寝前 |

(参照:大正製薬公式サイト)

③ リポスミン

| 製品名 | リポスミン |

|---|---|

| 製造販売元 | 皇漢堂製薬 |

| 有効成分 (2錠中) | ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg |

| 剤形 | 錠剤 |

| 特徴 | ドリエルやネオデイと同じ成分・配合量でありながら、ジェネリック医薬品のように価格が非常に安く設定されているのが最大の特徴です。効き目は変わらないため、コストを最優先に考えたい方にとって最適な選択肢と言えるでしょう。 |

| 用法・用量 | 15歳以上、1回2錠、1日1回就寝前 |

(参照:皇漢堂製薬株式会社公式サイト)

④ ナイトミンS

| 製品名 | ナイトミン鼻呼吸テープS |

|---|---|

| 製造販売元 | 小林製薬 |

| 有効成分 (2錠中) | ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg |

| 剤形 | 錠剤 |

| 特徴 | 「ナイトミン」ブランドで知られる小林製薬の睡眠改善薬。こちらも主成分はジフェンヒドラミン塩酸塩です。「あったらいいなをカタチにする」というキャッチコピーの通り、消費者に寄り添った製品開発で知られるメーカーの安心感が魅力です。 |

| 用法・用量 | 15歳以上、1回2錠、1日1回就寝前 |

(参照:小林製薬株式会社公式サイト)

⑤ スリーピン

| 製品名 | スリーピン |

|---|---|

| 製造販売元 | 薬王製薬 |

| 有効成分 (1カプセル中) | ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg |

| 剤形 | ソフトカプセル剤 |

| 特徴 | 1回1カプセルの服用で済むのが手軽なソフトカプセルタイプの睡眠改善薬です。液体状の有効成分がカプセルに包まれており、速やかな効果を期待する方に好まれます。他の製品と同様にコストパフォーマンスも良好です。 |

| 用法・用量 | 15歳以上、1回1カプセル、1日1回就寝前 |

(参照:薬王製薬株式会社公式サイト)

⑥ アンミナイト

| 製品名 | アンミナイト |

|---|---|

| 製造販売元 | ゼリア新薬工業 |

| 有効成分 (1瓶30mL中) | ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg |

| 剤形 | 液剤(ドリンクタイプ) |

| 特徴 | 水なしでサッと飲めるドリンクタイプの睡眠改善薬です。錠剤を飲むのが苦手な方や、より手軽に服用したい方に最適です。ノンカフェインで、飲みやすいカモミール風味に仕上げられています。就寝前にリラックスしたい気分もサポートしてくれます。 |

| 用法・用量 | 15歳以上、1回1瓶(30mL)、1日1回就寝前 |

(参照:ゼリア新薬工業株式会社公式サイト)

⑦ グ・スリーP

| 製品名 | グ・スリーP |

|---|---|

| 製造販売元 | 大昭製薬 |

| 有効成分 (2錠中) | ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg |

| 剤形 | 錠剤 |

| 特徴 | リポスミンなどと同様、ジフェンヒドラミン塩酸塩を主成分とするコストパフォーマンスに優れた製品の一つです。お近くのドラッグストアのプライベートブランド品などで、この系統の製品が見つかることもあります。成分と効果は同じなので、価格を比較して選ぶと良いでしょう。 |

| 用法・用量 | 15歳以上、1回2錠、1日1回就寝前 |

(参照:大昭製薬株式会社公式サイト)

⑧ カイミール

| 製品名 | カイミール |

|---|---|

| 製造販売元 | 協和薬品 |

| 有効成分 (2錠中) | ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg |

| 剤形 | 錠剤 |

| 特徴 | こちらもジフェンヒドラミン塩酸塩を主成分とする睡眠改善薬です。様々なメーカーから同成分の製品が発売されており、選択肢が豊富なことを示しています。基本的な効果は変わらないため、入手しやすさや価格で選んで問題ありません。 |

| 用法・用量 | 15歳以上、1回2錠、1日1回就寝前 |

(参照:協和薬品株式会社公式サイト)

⑨ ウット

| 製品名 | ウット |

|---|---|

| 製造販売元 | 伊丹製薬 |

| 有効成分 (3錠中) | ブロモバレリル尿素 250mg, アリルイソプロピルアセチル尿素 150mg, ジフェンヒドラミン塩酸塩 25mg |

| 剤形 | 錠剤 |

| 特徴 | ストレスや不安、緊張感からくる不眠に特化した製品です。鎮静作用の強いブロモバレリル尿素とアリルイソプロピルアセチル尿素を主軸に、抗ヒスタミン薬のジフェンヒドラミン塩酸塩を補助的に配合。頭の中がごちゃごちゃして眠れない、という方に適していますが、依存性のリスクから連用は絶対に避けるべき薬です。 |

| 用法・用量 | 15歳以上、1回3錠、1日1~3回食後 |

(参照:伊丹製薬株式会社公式サイト)

⑩ ホスロールS

| 製品名 | ホスロールS |

|---|---|

| 製造販売元 | 救心製薬 |

| 有効成分 (3包中) | サンソウニン 15g, ブクリョウ 5g, チモ 3g, センキュウ 3g, カンゾウ 1g |

| 剤形 | 顆粒剤 |

| 特徴 | 心身の疲れからくる不眠に悩む方向けの、漢方処方「酸棗仁湯」に基づいた生薬製剤です。体力が落ちているのに神経は高ぶって眠れない、という複雑な状態を改善します。穏やかな効き目で、体質から見直したい方におすすめ。顆粒タイプでお湯に溶かして飲むと、リラックス効果も高まります。 |

| 用法・用量 | 15歳以上、1回1包、1日3回食間 |

(参照:救心製薬株式会社公式サイト)

⑪ 漢方ナイトミン

| 製品名 | 漢方ナイトミン |

|---|---|

| 製造販売元 | 小林製薬 |

| 有効成分 (12錠中) | 酸棗仁湯エキス 1,500mg |

| 剤形 | 錠剤 |

| 特徴 | ホスロールSと同じく、漢方処方「酸棗仁湯」のエキスを錠剤にした製品です。漢方を試したいけれど、顆粒の味が苦手という方でも飲みやすいのがメリット。心身の疲労が重なり、ぐっすり眠れない方の体質改善をサポートします。 |

| 用法・用量 | 15歳以上、1回4錠、1日3回食間 |

(参照:小林製薬株式会社公式サイト)

⑫ ヒロレス 加味帰脾湯錠

| 製品名 | ヒロレス 加味帰脾湯錠 |

|---|---|

| 製造販売元 | ロート製薬 |

| 有効成分 (12錠中) | 加味帰脾湯エキス 2,800mg |

| 剤形 | 錠剤 |

| 特徴 | 貧血気味で胃腸が弱く、くよくよ考えがちな方の不眠や不安に効果的な漢方「加味帰脾湯」の製剤です。血を補い、精神を安定させることで、穏やかな眠りへと導きます。ストレスで食欲がない、疲れやすいといった症状を伴う不眠に悩む女性などに特に向いています。 |

| 用法・用量 | 15歳以上、1回4錠、1日3回食前又は食間 |

(参照:ロート製薬株式会社公式サイト)

⑬ アロパノール

| 製品名 | アロパノール |

|---|---|

| 製造販売元 | 全薬工業 |

| 有効成分 (9錠中) | 抑肝散乾燥エキス 1,800mg |

| 剤形 | 錠剤 |

| 特徴 | イライラや神経の高ぶりによる不眠、怒りっぽい方のための漢方「抑肝散」の製剤です。自律神経の乱れを整え、筋肉の緊張をほぐすことで、リラックスした状態を作り出します。歯ぎしりや寝言が多い、夢見が悪いといった症状にも用いられます。 |

| 用法・用量 | 15歳以上、1回3錠、1日3回食前又は食間 |

(参照:全薬工業株式会社公式サイト)

⑭ パンセダン

| 製品名 | パンセダン |

|---|---|

| 製造販売元 | 佐藤製薬 |

| 有効成分 (24錠中) | パッシフローラエキス 160mg, セイヨウヤドリギエキス 40mg, カギカズラエキス 90mg, ホップ乾燥エキス 36mg |

| 剤形 | 錠剤 |

| 特徴 | 鎮静作用のある4種類の西洋ハーブを配合した生薬製剤です。植物由来の成分で、穏やかに神経の緊張や興奮を鎮めます。人前での緊張、イライラ、それに伴う頭重・疲労倦怠感の緩和にも効果があり、日中のストレスケアから夜の不眠対策まで幅広く使えます。 |

| 用法・用量 | 15歳以上、1回2錠、1日2回 |

(参照:佐藤製薬株式会社公式サイト)

⑮ イララック

| 製品名 | イララック |

|---|---|

| 製造販売元 | 小林製薬 |

| 有効成分 (4カプセル中) | パッシフローラエキス 100mg, カノコソウエキス 240mg, ホップエキス 60mg, チョウトウコウエキス 45mg |

| 剤形 | ソフトカプセル剤 |

| 特徴 | パンセダンと同様、高ぶった神経を鎮める4種の生薬を配合したカプセルタイプの製品です。カノコソウを主成分とし、イライラ感や興奮感を落ち着かせます。「イライラのもとに効く」というコンセプトで、ストレス社会で頑張る人の穏やかな毎日をサポートします。 |

| 用法・用量 | 15歳以上、1回2カプセル、1日2回 |

(参照:小林製薬株式会社公式サイト)

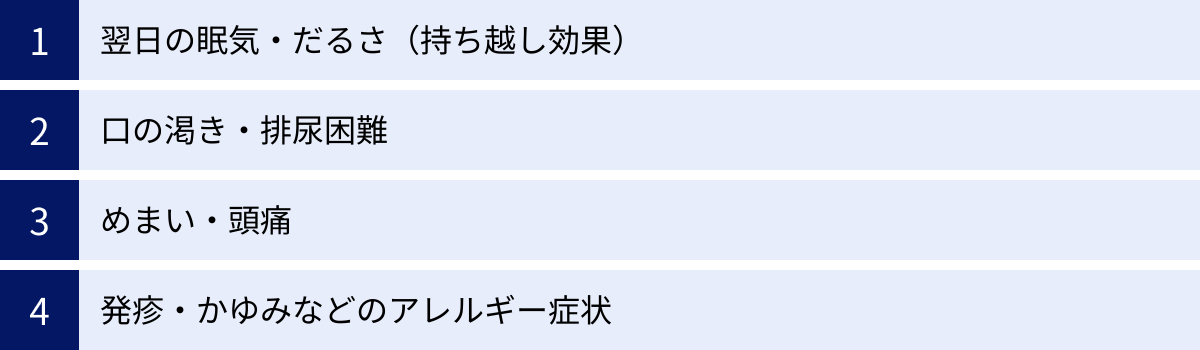

市販の睡眠改善薬の副作用と注意点

市販の睡眠改善薬は、正しく使えば一時的な不眠の頼れる味方になりますが、医薬品である以上、副作用のリスクや使用上の注意点が存在します。安全に使用するためには、これらの情報を事前にしっかりと理解しておくことが不可欠です。

主な副作用

市販の睡眠改善薬の主成分であるジフェンヒドラミン塩酸塩は、その作用の特性上、いくつかの副作用を引き起こす可能性があります。主な副作用とその対策について解説します。

翌日の眠気・だるさ

これは「持ち越し効果(ハングオーバー)」とも呼ばれ、最も頻繁に見られる副作用です。薬の作用が翌朝まで残ってしまうことで、眠気、注意力の低下、頭が重い感じ、だるさなどの症状が現れます。特に、薬の代謝・排泄が遅い体質の方や、睡眠時間が短い場合に起こりやすくなります。

対策:

- 就寝時刻の直前ではなく、少し早めの時間(就寝30分~1時間前)に服用する。

- 薬を飲んだ日は、いつもより長めの睡眠時間を確保するよう心がける。

- もし翌日の眠気がひどい場合は、その薬が自分の体質に合っていない可能性があります。使用を中止し、別の選択肢を検討しましょう。

口の渇き・排尿困難

ジフェンヒドラミン塩酸塩が持つ「抗コリン作用」によって引き起こされる副作用です。唾液の分泌が抑制されて口が渇いたり、膀胱の筋肉の収縮が抑えられて尿が出にくくなったりすることがあります。

対策:

- 口の渇きに対しては、こまめに水分を補給する、うがいをする、シュガーレスのガムや飴を利用するなどの方法が有効です。

- 排尿困難の症状は、特に前立腺肥大症の持病がある男性で注意が必要です。症状を悪化させる可能性があるため、該当する方は使用前に必ず医師・薬剤師に相談してください。症状が強く出る場合は、すぐに使用を中止しましょう。

めまい・頭痛

服用後に、ふらつきやめまい、頭痛を感じることがあります。これは、薬の作用による血圧の変動や、脳への直接的な影響などが原因と考えられます。特に、ベッドから起き上がる際に立ちくらみ(起立性低血圧)のような症状が出やすくなることがあるため、夜中にトイレなどで起きる際は、ゆっくりと行動するよう注意が必要です。高齢者の方は、めまいによる転倒リスクが高まるため、特に慎重になる必要があります。

発疹・かゆみなどのアレルギー症状

頻度は低いですが、薬の成分に対してアレルギー反応が起こり、皮膚に発疹、発赤、かゆみなどが出ることがあります。もしこのような症状が現れた場合は、薬に対するアレルギーの可能性が高いです。直ちに服用を中止し、薬の説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。重篤なアナフィラキシーショックなどに繋がる可能性もゼロではないため、軽視してはいけません。

服用する際の注意点

副作用のリスクを最小限に抑え、薬を安全に使うためには、以下の注意点を必ず守る必要があります。

長期連用は避ける

市販の睡眠改善薬は、あくまで「一時的な不眠」に対する頓服(とんぷく)的な使用が前提です。添付文書にも「2~3回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること」「連用しないこと」といった旨の記載があります。

漫然と長期間使用し続けると、耐性が生じて薬が効きにくくなる可能性があります。また、身体的な依存は医療用睡眠薬に比べて低いとされていますが、「この薬がないと眠れない」といった精神的な依存に陥るリスクもあります。不眠症状が続く場合は、根本的な原因を探るためにも、医療機関の受診を検討すべきです。

服用後の運転や機械操作はしない

これは絶対に守らなければならない重要なルールです。睡眠改善薬を服用すると、翌日まで眠気や判断力・集中力の低下が続くことがあります。この状態で自動車の運転や危険を伴う機械の操作を行うと、重大な事故を引き起こす原因となり得ます。製品の添付文書には必ず「服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください」と明記されています。薬を服用した当日はもちろん、翌朝に影響が残っていると感じる場合も、運転などは絶対に避けてください。

アルコールと一緒に飲まない

アルコール(お酒)と睡眠改善薬の併用は非常に危険です。アルコールには中枢神経を抑制する作用があり、睡眠改善薬の作用を必要以上に増強してしまいます。これにより、極度の眠気、記憶障害、呼吸抑制といった重篤な副作用を引き起こすリスクが格段に高まります。いわゆる「寝酒」の習慣がある方も、睡眠改善薬を飲む日は必ずアルコールを控えてください。「睡眠改善薬を服用する日は、一滴もアルコールを飲まない」ことを徹底しましょう。

他の薬との飲み合わせに注意する

睡眠改善薬の主成分であるジフェンヒドラミン塩酸塩は、他の多くの市販薬にも含まれていることがあります。

- 総合感冒薬(かぜ薬)

- 鼻炎用内服薬(アレルギーの薬)

- 鎮咳去痰薬(せき止め)

- 乗物酔い薬

これらの薬と睡眠改善薬を一緒に服用すると、成分が重複して過剰摂取となり、強い眠気や口の渇きといった副作用が発現しやすくなります。睡眠改善薬を服用する際は、これらの薬との併用は避けてください。また、医療機関で処方された薬を服用している場合は、相互作用の可能性があるため、市販の睡眠改善薬を使用する前に、必ずかかりつけの医師や薬剤師に相談することが重要です。

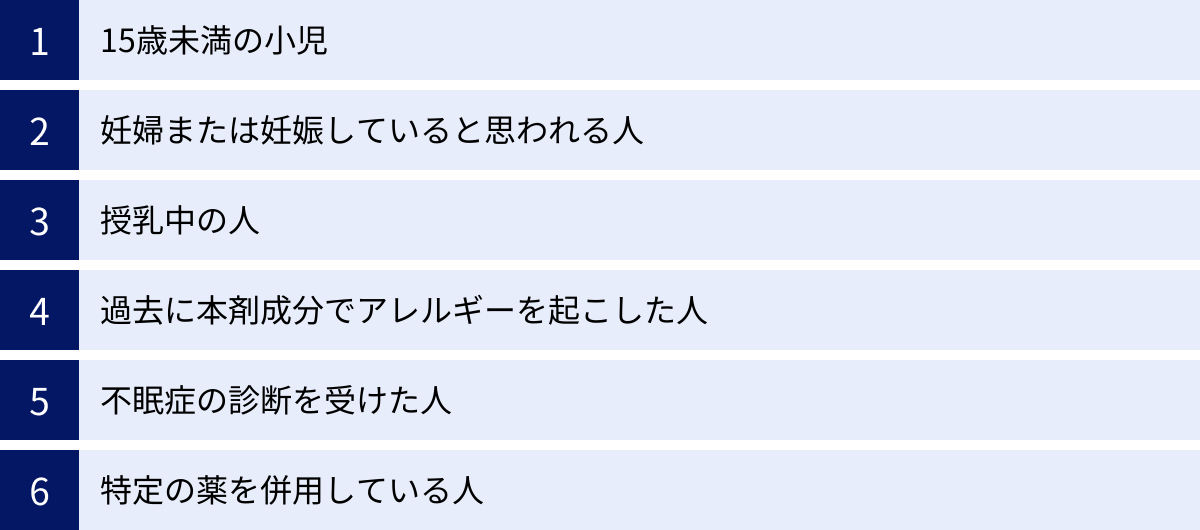

睡眠改善薬を服用できない人・相談が必要な人

市販の睡眠改善薬は誰でも安全に使えるわけではありません。持病や年齢、体の状態によっては、服用が禁止されていたり、使用前に専門家への相談が必須とされていたりします。医薬品の添付文書に記載されている「してはいけないこと」「相談すること」の項目は、安全を確保するための非常に重要な情報です。ご自身が該当しないか、必ず確認しましょう。

服用してはいけない人

以下の項目に一つでも当てはまる方は、市販の睡眠改善薬を絶対に服用してはいけません。自己判断で使用すると、深刻な健康被害につながる恐れがあります。

- 15歳未満の小児:

小児に対する安全性や有効性が確立されていません。また、子どもは大人に比べて薬の影響を受けやすく、予期せぬ副作用(興奮など)が現れる可能性もあります。子どもの不眠については、まず生活習慣の見直しや小児科医への相談が基本です。 - 妊婦または妊娠していると思われる人:

有効成分が胎盤を通過し、胎児に影響を及ぼす可能性が否定できません。妊娠中の薬の使用は、治療上の有益性が危険性を上回ると医師が判断した場合に限られます。自己判断での服用は絶対に避けてください。 - 授乳中の人:

有効成分が母乳中に移行し、乳児に眠気や呼吸抑制などの影響を与える可能性があります。どうしても服用が必要な場合は、授乳を中断する必要があります。 - 本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人:

過去に同じ成分の薬(風邪薬やアレルギーの薬などを含む)で発疹やかゆみなどのアレルギーを経験した方は、再度服用するとより重いアレルギー症状を引き起こす危険性があるため、服用は禁忌です。 - 不眠症の診断を受けた人:

医師から「不眠症」と診断され、治療を受けている方は、市販薬で対処すべきではありません。医師の指導のもと、処方された適切な薬剤で治療を続ける必要があります。市販薬の使用は、治療計画を妨げる可能性があります。 - 睡眠改善薬を服用中に、他の特定の薬を使用する人:

前述の通り、他の催眠鎮静薬や、抗ヒスタミン成分を含む風邪薬、鼻炎薬、乗り物酔いの薬などとの併用は、作用が重なり過剰摂取となるため禁止されています。

服用前に医師・薬剤師への相談が必要な人

以下の項目に当てはまる方は、服用することで症状が悪化したり、重い副作用が現れたりするリスクが高いため、服用する前に必ず医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

- 医師の治療を受けている人:

治療中の病気そのものや、服用している処方薬との相互作用によって、予期せぬ悪影響が出る可能性があります。例えば、精神疾患や呼吸器系の疾患、肝臓や腎臓の病気などの治療を受けている場合は特に注意が必要です。 - 高齢者(65歳以上):

高齢者は、一般的に薬の代謝・排泄機能が低下しているため、薬の成分が体内に残りやすくなります。その結果、翌日の眠気やふらつきといった副作用が強く現れる傾向があります。特に、夜間のふらつきによる転倒は、骨折などの重大なケガにつながるリスクがあるため、使用は慎重に判断する必要があります。 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人:

過去に(本剤の成分とは異なる)何らかの薬や食品でアレルギーを経験したことがある方は、アレルギー体質である可能性が高く、新たな薬に対してもアレルギー反応を示すリスクが一般の人より高いと考えられます。 - 排尿困難の症状がある人:

特に前立腺肥大症の診断を受けている、あるいはその傾向がある男性は注意が必要です。睡眠改善薬の抗コリン作用により、膀胱が収縮しにくくなり、尿がさらに出にくくなる「尿閉」という状態を引き起こす危険性があります。 - 緑内障の診断を受けた人:

睡眠改善薬の抗コリン作用は、眼圧を上昇させる可能性があります。特に、閉塞隅角緑内障というタイプの緑内障では、急激に眼圧が上昇し、急性の発作(目の痛み、頭痛、吐き気など)を引き起こすことがあるため、原則として使用はできません。開放隅角緑内障の場合も、医師への相談が望ましいです。

これらの確認事項は、あなた自身の安全を守るためのものです。少しでも不安や疑問があれば、購入時に薬剤師や登録販売者に遠慮なく質問しましょう。

市販薬で改善しない場合は病院へ

市販の睡眠改善薬は、あくまで一時的な不眠のためのものです。もし、薬を使っても眠りの悩みが解決しない、あるいは不眠が長引いている場合は、その背後に何らかの病気が隠れている可能性があります。自己判断で市販薬を使い続けることは、根本的な原因の発見を遅らせ、症状を悪化させることにもなりかねません。適切なタイミングで医療機関を受診することが、健やかな睡眠を取り戻すための最も確実な道です。

病院を受診すべき症状の目安

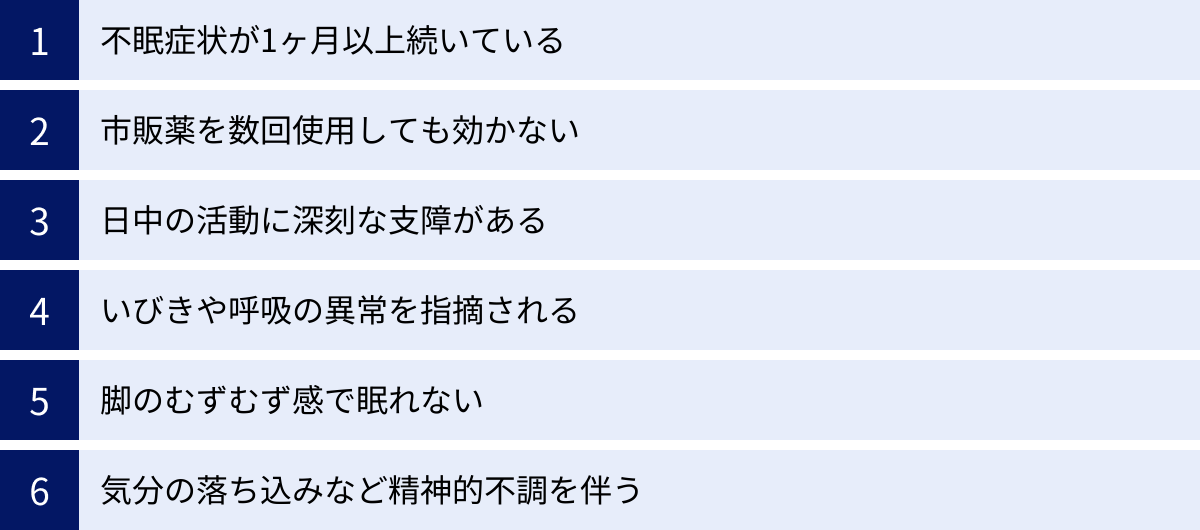

「いつまで市販薬を試していいのか」「どのタイミングで病院に行くべきか」という判断は難しいものですが、以下のようなサインが見られたら、専門医への相談を強く推奨します。

- 不眠症状が長期間続いている:

寝つきが悪い、夜中に目が覚める、朝早く目が覚めてしまうといった症状が、週に3日以上、かつ1ヶ月以上にわたって続く場合は、「慢性不眠症」と診断される可能性が高いです。市販薬の適応範囲を超えています。 - 市販の睡眠改善薬が効かない:

添付文書の指示通りに市販薬を2~3回服用しても、全く効果が感じられない、あるいは症状が改善しない場合。薬が体質に合っていないか、不眠の原因が抗ヒスタミン薬で対処できる範囲を超えていると考えられます。 - 日中の活動に深刻な支障が出ている:

夜眠れないことによる日中の激しい眠気、集中力や記憶力の低下、強い倦怠感などによって、仕事、学業、家事といった日常生活に大きな影響が出ている場合。これは不眠症の典型的な症状であり、専門的な治療が必要です。 - いびきや呼吸の異常を指摘される:

家族やパートナーから「いびきが非常にうるさい」「寝ている間に呼吸が止まっている時がある」と指摘された場合は、「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」の可能性があります。この病気は、睡眠の質を著しく低下させるだけでなく、高血圧や心臓病、脳卒中などの生活習慣病のリスクを高めるため、早期の検査・治療が不可欠です。睡眠改善薬の使用は症状を悪化させる危険性もあります。 - 脚の不快感で眠れない:

就寝時に、脚(特にふくらはぎ)に「むずむずする」「虫が這うような感じがする」「じっとしていられない」といった不快な感覚があり、脚を動かすと楽になるという症状がある場合、「むずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群)」が疑われます。これは神経伝達物質の異常が関わる病気で、専門的な治療が必要です。 - 気分の落ち込みなど、精神的な不調を伴う:

不眠に加えて、気分の落ち込み、何事にも興味が持てない、食欲がない、死にたいと考えるなど、「うつ病」や「不安障害」を疑わせる症状がある場合。不眠はこれらの精神疾患の非常に一般的な症状の一つであり、心の専門家による治療が優先されます。

これらのサインは、身体が発している重要なSOSです。見過ごさずに、勇気を出して医療機関の扉を叩きましょう。

何科を受診すればいい?

不眠の悩みを相談できる診療科はいくつかあります。ご自身の症状や状況に合わせて、最適な診療科を選びましょう。

- 精神科・心療内科:

不眠の原因が、ストレス、不安、うつ気分など、精神的な問題にあると強く感じられる場合に最も適しています。 専門の医師がカウンセリングを通じてじっくりと話を聞き、不眠の背景にある心の問題も含めて総合的に診断・治療を行います。睡眠薬の処方だけでなく、抗うつ薬や抗不安薬の使用、精神療法などを組み合わせたアプローチが可能です。 - 睡眠外来・睡眠専門クリニック:

睡眠時無呼吸症候群やむずむず脚症候群など、特定の睡眠障害が疑われる場合に最適です。睡眠に関する専門的な知識を持つ医師が在籍し、終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG)などの精密検査を受けることができます。これにより、睡眠の質や量、睡眠中の身体の状態を客観的に評価し、的確な診断と治療に繋げることができます。どこに原因があるか分からないが、とにかく睡眠の問題を専門的に見てほしいという場合にもおすすめです。 - 内科(かかりつけ医):

「まずは気軽に相談したい」「どの科に行けばいいか分からない」という場合に良い選択肢です。かかりつけ医であれば、あなたの普段の健康状態や既往歴を把握しているため、話がスムーズに進みます。基本的な診察や血液検査などから、不眠の原因となる身体的な病気(甲状腺機能の異常など)がないかを調べ、必要に応じて精神科や睡眠外来といった専門の医療機関へ紹介状を書いてもらうことができます。

どの科を受診するにしても、「いつから、どんな風に眠れないのか」「日中の症状はどうか」「生活で困っていることは何か」「試したこと(市販薬など)は何か」などを事前にメモしておくと、診察時にスムーズに状況を伝えることができます。

薬に頼らない!睡眠の質を高める生活習慣

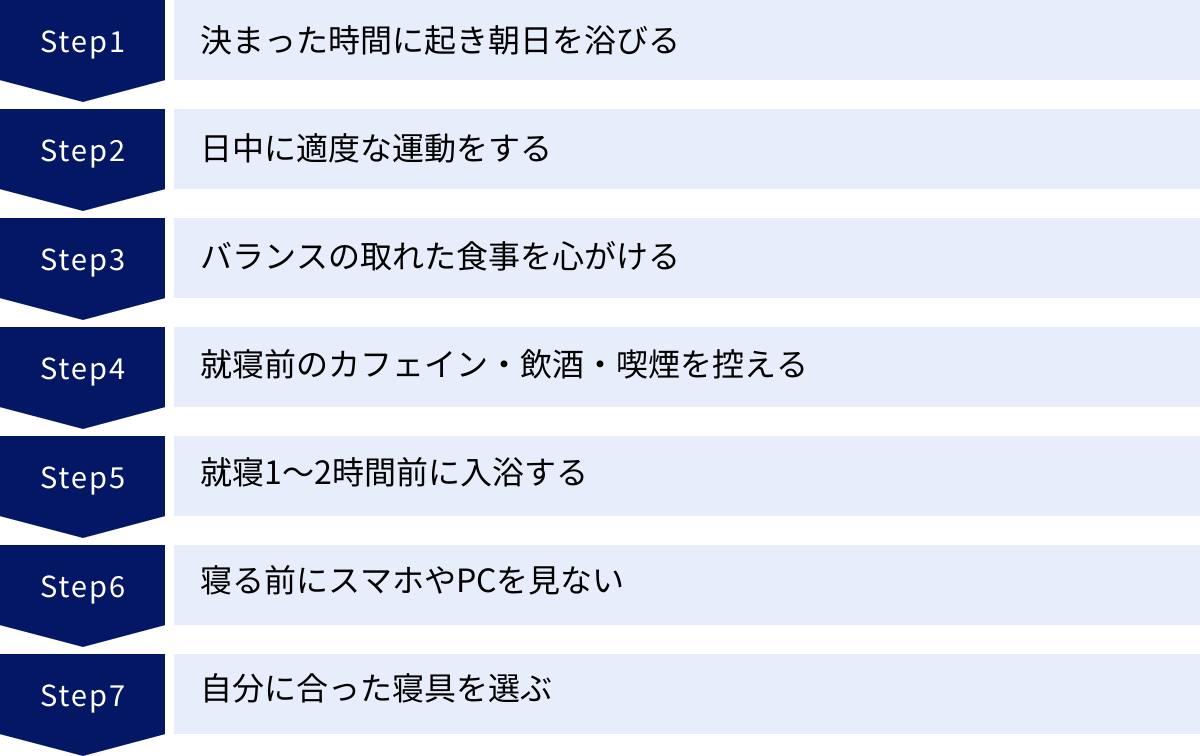

市販の睡眠改善薬は一時的な不眠には有効ですが、根本的な解決策ではありません。薬の力を借りるのと並行して、あるいは薬を使う前に、日々の生活習慣を見直すことが、質の高い睡眠を取り戻すための最も重要で持続可能な方法です。ここでは、今日から始められる睡眠の質を高めるための具体的な生活習慣をご紹介します。

決まった時間に起き朝日を浴びる

私たちの体には、約24時間周期でリズムを刻む「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。この時計が正常に働くことで、夜になると自然に眠くなり、朝になると目が覚めるのです。この体内時計をリセットする最も強力なスイッチが「太陽の光」です。

毎朝、休日でもできるだけ同じ時間に起き、起きたらすぐにカーテンを開けて朝日をたっぷり浴びましょう。 15分から30分程度浴びるのが理想です。光を浴びると、脳内で覚醒を促すホルモン「セロトニン」の分泌が活発になります。そして、このセロトニンは、約14~16時間後に睡眠を促すホルモン「メラトニン」に作り替えられます。つまり、朝にしっかり光を浴びることが、その日の夜の快眠に直接つながるのです。

日中に適度な運動をする

日中に体を動かすことも、夜の寝つきを良くする上で非常に効果的です。運動には、心地よい疲労感をもたらすだけでなく、深部体温(体の内部の温度)をコントロールする役割があります。

人は、深部体温が下がる時に眠気を感じやすくなります。日中にウォーキングやジョギング、ヨガなどの有酸素運動を30分程度行うと、一時的に深部体温が上昇し、夜にかけてその体温が下がる際の落差が大きくなるため、スムーズな入眠が促されます。 ただし、就寝直前の激しい運動は交感神経を興奮させてしまい、逆に寝つきを悪くする原因になります。運動は、就寝の3時間前までには終えるようにしましょう。

バランスの取れた食事を心がける

食事の内容も睡眠の質に影響します。特に、睡眠ホルモン「メラトニン」の材料となるアミノ酸「トリプトファン」を意識して摂取することが大切です。トリプトファンは体内で生成できないため、食事から摂る必要があります。

トリプトファンは、牛乳・チーズなどの乳製品、豆腐・納豆などの大豆製品、バナナ、ナッツ類、肉、魚などに多く含まれています。これらの食材を、炭水化物(ごはん、パンなど)と一緒に摂ると、トリプトファンが脳に運ばれやすくなるため、バランスの良い食事を心がけることが重要です。夕食は、消化の時間を考慮して就寝の3時間前までに済ませるのが理想です。

就寝前のカフェイン・アルコール・喫煙を控える

寝る前の習慣が、睡眠を妨げているケースは少なくありません。特に以下の3つは睡眠の質を大きく低下させるため、注意が必要です。

- カフェイン: コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには強い覚醒作用があります。その効果は個人差がありますが、最低でも4~5時間、人によってはそれ以上持続するため、夕方以降の摂取は避けるのが賢明です。

- アルコール: 「寝酒」は寝つきを良くするように感じられますが、実は睡眠の質を著しく悪化させます。アルコールが分解される過程で生じるアセトアルデヒドが交感神経を刺激し、夜中に目が覚めやすくなったり(中途覚醒)、眠りが浅くなったりする原因となります。

- 喫煙: タバコに含まれるニコチンにもカフェインと同様の覚醒作用があります。就寝前の喫煙は、脳を興奮させ、寝つきを妨げます。

就寝1〜2時間前に入浴する

就寝の1~2時間前に、38~40℃程度のぬるめのお湯に15分ほどゆっくり浸かる入浴習慣は、快眠への近道です。入浴によって一時的に上昇した深部体温が、お風呂から上がった後に徐々に低下していきます。この体温の低下が、眠気を誘う強力な合図となるのです。熱すぎるお湯は交感神経を刺激して逆効果になるため、リラックスできる程度の温度がポイントです。

寝る前にスマートフォンやパソコンを見ない

スマートフォンやパソコン、テレビの画面から発せられる「ブルーライト」は、体内時計に大きな影響を与えます。夜に強い光を浴びると、脳は「まだ昼間だ」と勘違いし、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を抑制してしまいます。これにより、寝つきが悪くなったり、睡眠が浅くなったりします。就寝の1~2時間前からは、デジタルデバイスの使用を控え、読書やストレッチ、音楽を聴くなど、リラックスできる時間に切り替えることをおすすめします。

自分に合った寝具を選ぶ

見落としがちですが、寝具が体に合っていないことも、睡眠の質を低下させる大きな原因となります。

- 枕: 高すぎたり低すぎたりする枕は、首や肩に負担をかけ、いびきや肩こりの原因になります。自然な寝姿勢を保てる高さのものを選びましょう。

- マットレス: 硬すぎると体が痛くなり、柔らかすぎると腰が沈み込んで寝返りが打ちにくくなります。適度な硬さで体圧を分散してくれるものが理想です。

これらの生活習慣は、一つひとつは小さなことかもしれませんが、継続することで睡眠の質を大きく改善する力を持っています。薬に頼る前に、まずはご自身の生活を見直すことから始めてみましょう。

市販の睡眠改善薬に関するよくある質問

最後に、市販の睡眠改善薬に関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。

Q. 毎日飲んでも大丈夫?依存性はありますか?

A. いいえ、毎日の連用は推奨されません。 市販の睡眠改善薬は、あくまで「一時的な不眠」に対して、短期間使用するためのものです。製品の添付文書にも、連用しないようにとの注意書きがあります。

依存性については、医療用の睡眠薬(特にベンゾジアゼピン系)に比べて、主成分であるジフェンヒドラミン塩酸塩の身体的な依存(薬が切れると離脱症状が出るなど)のリスクは低いとされています。しかし、長期間使用を続けることで、「この薬を飲まないと眠れない」と思い込んでしまう精神的な依存に陥る可能性はあります。また、連用すると薬に体が慣れてしまい(耐性)、効果が薄れてくることもあります。

2~3回服用しても不眠が改善しない場合や、不眠が慢性化している場合は、自己判断で服用を続けず、医療機関を受診してください。

Q. 効果はどれくらいで現れますか?

A. 個人差はありますが、一般的に服用後30分~1時間程度で眠気を感じ始めることが多いです。 そのため、就寝したい時間の少し前に服用するのが効果的です。

効果の持続時間も人によりますが、およそ4~8時間程度です。このため、人によっては翌朝に眠気やだるさが残る「持ち越し効果」が現れることがあります。もし翌日の活動に支障が出るようなら、その薬はご自身の体質に合っていない可能性があります。

Q. 睡眠サプリメントとの違いは何ですか?

A. 最も大きな違いは、睡眠改善薬が「医薬品」であるのに対し、睡眠サプリメントは「食品(健康食品)」であるという点です。

| 項目 | 市販の睡眠改善薬 | 睡眠サプリメント |

|---|---|---|

| 分類 | 医薬品 | 食品 |

| 目的 | 一時的な不眠症状の緩和(効果・効能が認められている) | 睡眠の質の向上をサポート(健康維持・増進) |

| 主な成分 | ジフェンヒドラミン塩酸塩など | L-テアニン、GABA、グリシン、ラフマ葉エキスなど |

| 作用 | 抗ヒスタミン作用による催眠鎮静作用 | リラックス効果、ストレス緩和、深部体温の調節など |

| 規制 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法) | 食品衛生法 |

- 睡眠改善薬(医薬品): 病気の治療や症状の緩和を目的とし、有効性や安全性が国によって審査・承認されています。ジフェンヒドラミン塩酸塩の作用により、直接的に眠気を誘います。

- 睡眠サプリメント(食品): あくまで食生活を補うものであり、病気の治療や症状の緩和を目的とするものではありません。L-テアニン(リラックス効果)、GABA(ストレス緩和)、グリシン(深部体温の低下を助ける)など、睡眠の質を高めるのを助ける成分が含まれていますが、薬のような直接的な催眠作用はありません。

深刻な不眠ではなく、「なんとなく寝つきが悪い」「もっとリラックスして眠りたい」といった場合に、生活習慣の改善と合わせて取り入れるのがサプリメントの位置づけです。

Q. 妊娠中や授乳中でも服用できますか?

A. いいえ、妊娠中・授乳中の方は服用できません。 ほとんどの市販の睡眠改善薬の添付文書で、「してはいけないこと」として明確に禁止されています。

妊娠中は、薬の成分が胎児に影響を与える可能性があります。また、授乳中は、成分が母乳に移行して赤ちゃんに眠気などの副作用を引き起こす恐れがあります。妊娠中や授乳中の不眠については、自己判断で薬を使わず、必ずかかりつけの産婦人科医や医師に相談してください。

Q. 子どもや高齢者でも使えますか?

A. 子ども(15歳未満)は服用できません。 安全性や有効性が確立されていないため、市販の睡眠改善薬の使用は認められていません。

高齢者(65歳以上)は、服用前に必ず医師や薬剤師に相談が必要です。 高齢者は薬の分解・排泄機能が低下しているため、副作用(特に翌日の眠気やふらつき)が強く出やすくなります。ふらつきによる転倒は骨折などの大きな事故につながるリスクがあるため、使用は慎重に判断する必要があります。専門家の指導のもと、必要最小限の用量から試すなどの配慮が求められます。