「最近、仕事のプレッシャーでなかなか寝付けない」「生活リズムが崩れて、夜中に何度も目が覚めてしまう」

現代社会において、このような一時的な睡眠の悩みを抱える人は少なくありません。しかし、病院に行くほどではないと感じ、どう対処すれば良いか分からずにいる方も多いのではないでしょうか。

そんな時に頼りになる選択肢の一つが、薬局やドラッグストアで購入できる「市販の睡眠改善薬」です。

この記事では、市販の睡眠改善薬について、その効果や仕組み、医療用の睡眠導入剤との明確な違いを徹底的に解説します。さらに、数ある製品の中から自分に合った一品を見つけるための「選び方のポイント」から、具体的な「おすすめ製品ランキング」、そして安全に使用するための「正しい使い方」や「副作用・注意点」まで、網羅的にご紹介します。

また、薬に頼るだけでなく、根本的に睡眠の質を高めるための生活習慣改善のヒントも詳しく解説します。

この記事を読めば、市販の睡眠改善薬に関するあらゆる疑問が解消され、ご自身の状況に最適な対処法を見つけることができるはずです。つらい夜を乗り越え、スッキリとした朝を迎えるための一助として、ぜひ最後までお役立てください。

目次

睡眠改善薬とは

まずはじめに、「睡眠改善薬」がどのような医薬品なのか、その本質を正しく理解することが重要です。

市販の睡眠改善薬とは、ストレスや生活リズムの乱れ、時差ボケといった原因による「一時的な不眠症状」を緩和するために用いられる医薬品です。具体的には、「寝つきが悪い」「眠りが浅い」といった状態を改善し、自然な眠りへと導く手助けをします。

多くの方が誤解しやすい点ですが、睡眠改善薬は、医療機関で処方される「睡眠導入剤(睡眠薬)」とは全く異なるカテゴリーの薬です。睡眠改善薬は、慢性的な不眠症を治療するための薬ではありません。あくまで、心身の不調や環境の変化によって一時的に生じた睡眠トラブルに対応するための、いわば「応急処置」的な役割を担うものと捉えるのが適切です。

では、なぜ睡眠改善薬は眠りを誘う効果があるのでしょうか。その中心的な役割を果たしているのが「抗ヒスタミン成分」です。

この「抗ヒスタミン成分」は、もともとアレルギー症状(くしゃみ、鼻水、かゆみなど)を抑えるために開発された成分です。アレルギーの原因となるヒスタミンの働きをブロックするのが主な作用ですが、このヒスタミンは脳内で覚醒状態を維持する役割も担っています。抗ヒスタミン成分が脳のヒスタミン受容体に作用すると、その覚醒を促す働きが抑制され、結果として眠気を催すのです。

つまり、市販の睡眠改善薬は、抗ヒスタミン薬の「眠くなる」という副作用を主作用として応用した医薬品なのです。この作用機序は、医師が処方する睡眠導入剤が脳のGABA受容体などに直接働きかけて強制的に眠りを誘うのとは根本的に異なります。作用が比較的穏やかであるため、医師の処方箋がなくても薬局やドラッグストアで購入できる「一般用医薬品」として分類されています。

ただし、一般用医薬品とはいえ、医薬品であることに変わりはありません。使用目的や対象となる症状が限定されており、誰でも無条件に使用できるわけではありません。例えば、以下のような状況での使用が想定されています。

- 重要な会議や試験の前で、緊張や不安から寝付けない

- 旅行や出張による時差ボケで、体内時計が乱れて眠れない

- 不規則な勤務形態(シフトワークなど)で、睡眠リズムが崩れている

- 環境の変化(引っ越しなど)で、一時的に落ち着いて眠れない

一方で、原因不明の不眠が長期間(例えば2週間以上)続いている場合や、うつ病や睡眠時無呼吸症候群といった他の病気が背景にある不眠の場合は、市販の睡眠改善薬で対処すべきではありません。このようなケースでは、根本的な原因を特定し、適切な治療を受けるために、必ず医療機関を受診する必要があります。

まとめると、睡眠改善薬は「時々眠れなくて困っている人が、一時的に睡眠のきっかけを作るために使用する薬」と定義できます。この基本的な位置づけを理解した上で、次の章で解説する睡眠導入剤との違いや、具体的な選び方へと進んでいきましょう。

睡眠改善薬と睡眠導入剤(睡眠薬)の2つの違い

「睡眠改善薬」と「睡眠導入剤(睡眠薬)」は、どちらも「眠りを助ける薬」という点では共通していますが、その目的、作用、入手方法などにおいて、全く異なる性質を持っています。この違いを正しく理解することは、薬を安全かつ効果的に使用するために不可欠です。

両者の違いを明確にするために、以下の表にまとめました。

| 項目 | 睡眠改善薬(市販薬) | 睡眠導入剤(医療用医薬品) |

|---|---|---|

| 目的 | 一時的な不眠症状の緩和 | 不眠症という病気の治療 |

| 対象症状 | ストレス、時差ボケ、環境変化などによる一時的な「寝つきが悪い」「眠りが浅い」 | 慢性的・持続的な不眠症状(入眠障害、中途覚醒、早朝覚醒など) |

| 作用機序 | 抗ヒスタミン成分の副作用を利用し、脳の覚醒を抑える | GABA受容体などに作用し、中枢神経の働きを抑制して強制的に眠りを誘う |

| 主成分 | ジフェンヒドラミン塩酸塩など | ベンゾジアゼピン系、非ベンゾジアゼピン系、メラトニン受容体作動薬など多岐にわたる |

| 入手方法 | 薬局・ドラッグストアなどで購入可能(要指導医薬品、第2類医薬品など) | 医師の診察と処方箋が必須 |

| 依存性・耐性 | 比較的少ないとされるが、精神的依存の可能性は否定できない | 種類によっては身体的・精神的依存や耐性が生じるリスクがある |

この表の内容を、さらに詳しく見ていきましょう。

睡眠改善薬は一時的な不眠症状を緩和する薬

前章でも触れた通り、睡眠改善薬の最大のポイントは「一時的な不眠症状の緩和」を目的としている点です。これは、あくまで対症療法であり、不眠の根本原因を治療するものではありません。

- 役割: いわば「睡眠のサポーター」。なかなか眠りにつけない時に、自然な眠りへの移行を少しだけ後押ししてくれる存在です。脳の覚醒物質であるヒスタミンの働きを穏やかに抑えることで、「眠気のスイッチ」が入りやすい状態を作ります。

- 対象者: 普段は問題なく眠れている人が、特別な状況下(心配事、環境の変化、時差など)で一時的に眠れなくなった場合の使用が想定されています。慢性的に眠れない人が常用する薬ではありません。

- 安全性と入手しやすさ: 作用が比較的マイルドで、深刻な副作用や依存のリスクが医療用睡眠薬に比べて低いと考えられているため、薬剤師の指導のもと、薬局やドラッグストアで購入できます。この手軽さが大きなメリットですが、同時に自己判断での安易な使用につながりやすいという側面も持っています。そのため、使用期間は短期間に限定し、症状が改善しない場合は使用を中止して専門家に相談することが極めて重要です。

睡眠導入剤は医師の処方が必要な不眠症の治療薬

一方、睡眠導入剤(一般に睡眠薬と呼ばれるもの)は、「不眠症」という医学的な診断が下された病気を治療するための医療用医薬品です。

- 役割: こちらは「睡眠のコントローラー」とも言える存在です。脳の中枢神経に直接作用し、神経活動を鎮静化させることで、半ば強制的に睡眠状態を作り出します。その作用は強力で、様々なタイプの不眠症(寝つきが悪い「入眠障害」、夜中に目が覚める「中途覚醒」、朝早く目が覚めてしまう「早朝覚醒」など)に対応できるよう、多種多様な薬が存在します。

- 対象者: 医師によって「不眠症」と診断された患者のみが対象です。医師は患者の症状、生活習慣、基礎疾患、他に服用している薬などを総合的に評価し、最も適切と考えられる薬を処方します。自己判断で使用することは絶対にできません。

- 規制とリスク: 作用が強力である分、副作用やリスクも伴います。薬によっては、翌日への眠気の持ち越し、ふらつき、記憶障害などが起こることがあります。また、長期連用による依存(薬がないと眠れない状態)や耐性(薬が効きにくくなる状態)のリスクも考慮しなければなりません。そのため、これらの薬は法律で厳しく管理されており、必ず医師の処方箋が必要となります。

結論として、睡眠改善薬は「セルフケアの範囲で使える一時的な対処薬」、睡眠導入剤は「専門的な医療管理のもとで用いる治療薬」という明確な違いがあります。ご自身の症状がどちらに当てはまるのかを冷静に判断し、もし不眠が長引くようであれば、安易に市販薬に頼り続けず、速やかに医療機関の扉を叩く勇気を持つことが大切です。

市販の睡眠改善薬の選び方

薬局やドラッグストアの棚には、様々な種類の睡眠改善薬が並んでおり、どれを選べば良いか迷ってしまうかもしれません。自分に合った薬を見つけるためには、いくつかのポイントを押さえておくことが重要です。ここでは、「有効成分」「剤形」「コストパフォーマンス」「症状」という4つの視点から、具体的な選び方を解説します。

有効成分で選ぶ

市販の睡眠改善薬の効果を決定づけるのが「有効成分」です。主に3つのタイプに分けられますので、それぞれの特徴を理解しましょう。

ジフェンヒドラミン塩酸塩

現在市販されている睡眠改善薬の主流となっている成分が、このジフェンヒドラミン塩酸塩です。もともとはアレルギー性鼻炎や皮膚のかゆみを抑えるための抗ヒスタミン薬として使用されてきました。

- 作用: 脳内の神経伝達物質であるヒスタミンの働きをブロックすることで、脳の覚醒状態を抑制し、眠気を引き起こします。比較的速やかに効果が現れ、寝つきの悪さを改善するのに適しています。

- 特徴: 多くの製品に採用されており、選択肢が豊富です。効果が実感しやすい一方で、翌朝に眠気やだるさが残る「持ち越し効果」や、口の渇きといった副作用が出ることがあります。

- おすすめな人: とにかく「寝つきが悪い」という悩みを抱えている方、初めて睡眠改善薬を試す方におすすめです。まずはこの成分が含まれた製品から試してみると良いでしょう。

漢方・生薬

西洋薬とは異なるアプローチで心身のバランスを整え、眠りをサポートするのが漢方・生薬由来の成分です。

- 作用: 特定の症状をピンポイントで抑えるというよりは、心身全体のバランスを整えることで、不眠の原因となる根本的な不調に働きかけます。例えば、「酸棗仁湯(サンソウニントウ)」は、心身の疲労や精神的なストレスによって消耗した「血(けつ)」を補い、神経の高ぶりを鎮めることで、眠りを深くする効果が期待できます。

- 特徴: 効果の現れ方が比較的穏やかで、体への負担が少ないとされています。ジフェンヒドラミン塩酸塩のような即効性は期待しにくいですが、継続的に服用することで体質改善につながる可能性があります。

- おすすめな人: ストレスや疲労、不安感などが原因で「眠りが浅い」「何度も目が覚める」という方、西洋薬の副作用が気になる方、体質から改善していきたいと考えている方に向いています。

ブロモバレリル尿素・アリルイソプロピルアセチル尿素

これらは鎮静作用を持つ成分で、主に解熱鎮痛薬の補助成分として配合されることが多いですが、一部の睡眠改善関連薬にも含まれています。

- 作用: 脳の興奮を鎮めることで、神経の高ぶりを抑え、リラックスした状態に導きます。不安やイライラが原因で眠れない場合に効果が期待できます。

- 特徴: ジフェンヒドラミン塩酸塩とは異なるメカニズムで作用します。ただし、これらの成分は連用すると依存性を生じるリスクがあるとされており、使用には特に注意が必要です。購入時には薬剤師に相談し、ごく短期間の使用に留めるべきです。

- おすすめな人: 不安感や緊張感が非常に強く、それが原因で眠れない場合に選択肢となり得ますが、使用は慎重に検討する必要があります。

剤形(飲みやすさ)で選ぶ

薬は継続して服用することが前提となる場合もあるため、「飲みやすさ」も重要な選択基準です。主に3つのタイプがあります。

錠剤タイプ

- メリット: 最も一般的で、製品数が豊富です。PTPシートに入っており、携帯性に優れ、用量の管理がしやすいのが特徴です。味や匂いもほとんど気になりません。

- デメリット: 錠剤を飲み込むのが苦手な方にとっては、負担になることがあります。

カプセルタイプ

- メリット: 薬の粉末がカプセルに包まれているため、味や匂いを全く感じずに服用できます。表面が滑らかなので、錠剤よりも飲み込みやすいと感じる人もいます。

- デメリット: 錠剤よりもサイズが大きい場合があり、かえって飲みにくいと感じる人もいます。

ドリンク(液体)タイプ

- メリット: 錠剤やカプセルを飲み込むのが苦手な方でも手軽に服用できます。液体であるため吸収が速く、効果発現が早いとされています。

- デメリット: 味や匂いに好みが出やすいです。また、糖分やカロリーが含まれている場合があるため、気になる方は成分表示を確認しましょう。瓶入りで重く、携帯には不向きです。

コストパフォーマンス(価格)で選ぶ

一時的な使用とはいえ、価格も気になるところです。製品によって価格は様々ですが、比較する際は「1回分(または1錠)あたりの価格」で考えると、コストパフォーマンスを把握しやすくなります。

一般的に、内容量が多い大容量パッケージの方が、1回あたりの単価は安くなる傾向にあります。もし、ご自身の症状に合っている製品が見つかり、数回使用する可能性がある場合は、大容量のものを選ぶとお得になることがあります。

ただし、最も重要なのは価格ではなく、自分の症状や体質に合っているかどうかです。安価であっても効果が感じられなかったり、副作用が出たりしては意味がありません。まずは少量パッケージで試してみて、自分に合うと確信できてから大容量に切り替えるのが賢明な方法です。

症状で選ぶ

最後に、ご自身の「不眠のタイプ」に合わせて薬を選ぶという視点も非常に重要です。

寝つきが悪い(入眠障害)

ベッドに入ってから30分~1時間以上眠りにつけない、というタイプです。この場合、服用後、比較的速やかに効果が現れる薬が適しています。

- おすすめの成分・剤形: ジフェンヒドラミン塩酸塩を主成分とする薬は、このタイプの不眠に効果的です。また、吸収が速いとされるドリンク(液体)タイプも選択肢の一つとなります。

眠りが浅い(中途覚醒・熟眠障害)

夜中に何度も目が覚めてしまう、ぐっすり眠った感じがしない、というタイプです。この背景には、精神的なストレスや不安、心身の疲労が隠れていることが少なくありません。

- おすすめの成分・剤形: 神経の高ぶりを鎮め、心身のバランスを整える漢方・生薬(酸棗仁湯など)が向いている場合があります。即効性よりも、穏やかな作用で睡眠の質全体を底上げするようなアプローチが有効かもしれません。

これらの選び方を参考に、ご自身の悩みやライフスタイルに最も合った睡眠改善薬を見つけてみてください。迷った場合は、遠慮なく薬局の薬剤師に相談することをおすすめします。

市販の睡眠改善薬おすすめランキング10選

ここでは、数ある市販の睡眠改善薬の中から、入手しやすさ、特徴の分かりやすさ、実績などを総合的に考慮し、おすすめの製品を10種類厳選してランキング形式でご紹介します。各製品の有効成分や特徴を比較し、ご自身に最適な一品を見つけるための参考にしてください。

※このランキングは特定の製品の優劣を示すものではなく、製品選びの参考情報としてご活用ください。使用前には必ず添付文書を確認し、不明な点は医師または薬剤師にご相談ください。

① ドリエル

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 製品名 | ドリエル |

| 製薬会社 | エスエス製薬株式会社 |

| 有効成分 | ジフェンヒドラミン塩酸塩 |

| 剤形 | 錠剤 |

| 特徴 | 日本で初めて開発された市販の睡眠改善薬。豊富な実績と高い知名度。 |

日本における睡眠改善薬のパイオニア的存在が、エスエス製薬の「ドリエル」です。テレビCMなどでもおなじみで、市販薬の中でもトップクラスの知名度を誇ります。有効成分はジフェンヒドラミン塩酸塩で、寝つきが悪い、眠りが浅いといった一時的な不眠症状に効果を発揮します。長年の販売実績があり、多くの方に使用されてきたという安心感は大きなポイントです。どの薬を選べば良いか分からないという方が、最初に試す製品として最もスタンダードな選択肢の一つと言えるでしょう。

(参照:エスエス製薬株式会社 公式サイト)

② ネオデイ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 製品名 | ネオデイ |

| 製薬会社 | 大正製薬株式会社 |

| 有効成分 | ジフェンヒドラミン塩酸塩 |

| 剤形 | 錠剤 |

| 特徴 | 大手製薬会社の製品であり、入手しやすい。多忙な現代人の睡眠をサポート。 |

「パブロン」や「リポビタンD」で知られる大正製薬が販売する睡眠改善薬です。有効成分はドリエルと同じジフェンヒドラミン塩酸塩。ストレスや不規則な生活で寝つけない、眠りが浅いといった症状の緩和に役立ちます。1回2錠で、1箱(12錠)で6回分となっており、コストパフォーマンスも考慮されています。全国のドラッグストアで広く取り扱われており、入手しやすい点も魅力です。

(参照:大正製薬株式会社 公式サイト)

③ リポスミン

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 製品名 | リポスミン |

| 製薬会社 | 皇漢堂製薬株式会社 |

| 有効成分 | ジフェンヒドラミン塩酸塩 |

| 剤形 | 錠剤 |

| 特徴 | ジェネリック医薬品メーカーによる製品で、コストパフォーマンスに優れる。 |

皇漢堂製薬は、医療用・一般用を問わずジェネリック医薬品を多く手掛けるメーカーです。「リポスミン」もその一つで、ドリエルやネオデイと同じ有効成分を含みながら、比較的リーズナブルな価格設定となっているのが最大の特徴です。効果は先発品と同等とされていますので、コストを抑えたい方にとっては非常に魅力的な選択肢となります。継続的な使用は推奨されませんが、一時的な不眠で数回使用する可能性がある場合に、経済的な負担を軽減できます。

(参照:皇漢堂製薬株式会社 公式サイト)

④ アンミナイト

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 製品名 | アンミナイト |

| 製薬会社 | ゼリア新薬工業株式会社 |

| 有効成分 | ジフェンヒドラミン塩酸塩 |

| 剤形 | ドリンク(液体)タイプ |

| 特徴 | 吸収が速いドリンクタイプ。錠剤が苦手な人向け。ノンカフェイン。 |

錠剤やカプセルを飲むのが苦手な方におすすめなのが、ドリンクタイプの「アンミナイト」です。有効成分はジフェンヒドラミン塩酸塩ですが、液体であるため体内への吸収が速く、より早い効果発現が期待できます。カモミールやクコシなどを配合した、飲みやすいアセロラ風味も特徴です。1本30mLの飲み切りタイプで、旅行や出張先での急な不眠にも手軽に対応できます。もちろんノンカフェイン、糖類ゼロなので、就寝前でも安心して服用できます。

(参照:ゼリア新薬工業株式会社 公式サイト)

⑤ グ・スリーP

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 製品名 | グ・スリーP |

| 製薬会社 | 伊丹製薬株式会社 |

| 有効成分 | ジフェンヒドラミン塩酸塩 |

| 剤形 | カプセルタイプ |

| 特徴 | 薬の味や匂いが苦手な人に適したソフトカプセル。 |

「グ・スリーP」は、ラベンダーアロマ香るソフトカプセルタイプの睡眠改善薬です。カプセルの中に有効成分のジフェンヒドラミン塩酸塩が液体状で含まれており、服用しやすいのが特徴です。薬特有の味や匂いが苦手な方でもストレスなく服用できるよう工夫されています。不眠症状の緩和という主目的はもちろん、服用時の快適さにも配慮した製品と言えるでしょう。

(参照:伊丹製薬株式会社 公式サイト)

⑥ カローミン

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 製品名 | カローミン |

| 製薬会社 | 大昭製薬株式会社 |

| 有効成分 | ジフェンヒドラミン塩酸塩 |

| 剤形 | 錠剤 |

| 特徴 | フィルムコーティング錠で飲みやすい。コストパフォーマンスも良好。 |

大昭製薬の「カローミン」も、ジフェンヒドラミン塩酸塩を主成分とする睡眠改善薬です。錠剤の表面がフィルムでコーティングされており、薬の味や匂いがしにくく、つるっとしていて飲みやすいのが特徴です。こちらもジェネリック医薬品メーカーの製品であり、優れたコストパフォーマンスを誇ります。品質と経済性を両立させたい方におすすめの製品です。

(参照:大昭製薬株式会社 公式サイト)

⑦ スリーピン

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 製品名 | スリーピン |

| 製薬会社 | 薬王製薬株式会社 |

| 有効成分 | ジフェンヒドラミン塩酸塩 |

| 剤形 | カプセルタイプ |

| 特徴 | 水に溶けやすいソフトカプセルで、吸収性に優れる。 |

「スリーピン」は、青色のソフトカプセルが特徴的な睡眠改善薬です。有効成分であるジフェンヒドラミン塩酸塩を液体でカプセルに封入しており、体内で速やかに溶けて吸収されるように設計されています。これにより、効果をより早く実感したいと考える方に適しています。カプセルタイプなので、錠剤の味が苦手な方にもおすすめです。

(参照:薬王製薬株式会社 公式サイト)

⑧ ナイトロンS

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 製品名 | ナイトロンS |

| 製薬会社 | オール薬品工業株式会社 |

| 有効成分 | ジフェンヒドラミン塩酸塩 |

| 剤形 | カプセルタイプ |

| 特徴 | 小さめのソフトカプセルで飲みやすい設計。 |

「ナイトロンS」もジフェンヒドラミン塩酸塩を主成分とするカプセルタイプの睡眠改善薬です。製品の特徴として、比較的小さめのソフトカプセルを採用しており、大きなカプセルを飲むのが苦手な方でも服用しやすいように配慮されています。細やかな工夫が、服用の際のストレスを軽減してくれます。

(参照:オール薬品工業株式会社 公式サイト)

⑨ ホスロールS

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 製品名 | ホスロールS |

| 製薬会社 | 救心製薬株式会社 |

| 有効成分 | 4種の生薬(サンソウニン、ブクリョウ、チモ、カンゾウ) |

| 剤形 | 顆粒タイプ |

| 特徴 | 生薬の力で心身のバランスを整える。ストレスや疲れによる不眠に。 |

ここまで紹介してきたジフェンヒドラミン塩酸塩系の薬とは一線を画す、生薬由来の睡眠改善薬です。「ホスロールS」は、ストレスや心身の疲労による不眠に悩む人向けに開発された漢方処方ベースの薬です。酸棗仁(サンソウニン)を中心に4種の生薬が配合されており、神経の高ぶりを鎮め、穏やかな眠りへと導きます。顆粒タイプで、お湯に溶かして服用することもできます。即効性を求めるのではなく、体質から見直したい方、西洋薬に抵抗がある方におすすめです。

(参照:救心製薬株式会社 公式サイト)

⑩ 漢方ナイトミン

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 製品名 | 漢方ナイトミン |

| 製薬会社 | 小林製薬株式会社 |

| 有効成分 | 酸棗仁湯(サンソウニントウ)乾燥エキス |

| 剤形 | 錠剤 |

| 特徴 | 「酸棗仁湯」の満量処方。心身の疲労による不眠、中途覚醒に。 |

小林製薬の「漢方ナイトミン」は、「酸棗仁湯(サンソウニントウ)」という漢方処方を錠剤にした製品です。この処方は、心身が疲れ、精神的なストレスなどからくる「眠りが浅い」「夜中に目が覚める(中途覚醒)」といった症状に特に効果的とされています。漢方薬の中でも不眠に対してよく用いられる代表的な処方であり、その効果が期待できます。体力があまりなく、デリケートな方の不眠に適しています。

(参照:小林製薬株式会社 公式サイト)

睡眠改善薬の正しい使い方とタイミング

市販の睡眠改善薬は手軽に入手できますが、その効果を最大限に引き出し、安全に使用するためには、正しい使い方と服用タイミングを守ることが極めて重要です。自己流で使うと思わぬ副作用を招いたり、効果が十分に得られなかったりする可能性があります。

就寝30分前を目安に服用する

睡眠改善薬を服用する最も適切なタイミングは、「就寝したい時間の約30分前」です。

- 効果発現までの時間: 主流であるジフェンヒドラミン塩酸塩を有効成分とする薬は、服用後30分から1時間程度で効果が現れ始め、眠気を感じるようになります。そのため、ベッドに入る直前ではなく、少し前に服用しておくことで、布団に入った頃にちょうど良い眠気が訪れ、スムーズな入眠につながります。

- 早すぎる服用は避ける: 就寝の何時間も前に服用してしまうと、眠くなる前に効果のピークが過ぎてしまったり、まだ活動している時間帯に強い眠気に襲われたりして危険です。就寝準備をすべて終え、「あとは寝るだけ」という状態で服用するのが理想的です。

- 食事との関係: 空腹時に服用すると薬の吸収が速くなり、効果が強く出すぎることがあります。逆に、満腹時に服用すると吸収が遅れ、効果発現が遅れる可能性があります。食後すぐに服用するのではなく、少し時間を空けてから(食後2時間程度)服用するのが望ましいでしょう。

- 追加服用は厳禁: 一度服用して「なかなか眠れないから」といって、追加で薬を飲むことは絶対にやめてください。用法・用量を超えた服用は、効果を高めるどころか、深刻な副作用のリスクを急激に高めるだけで非常に危険です。

用法・用量を必ず守る

医薬品を使用する上での大原則ですが、睡眠改善薬においても添付文書(説明書)に記載されている用法・用量を厳守することが絶対条件です。

- 添付文書の重要性: 薬のパッケージに同封されている添付文書には、1回に服用する量(例:1回2錠)、1日に服用できる回数(例:1日1回)、服用間隔などが明記されています。使用前には必ず隅々まで目を通し、内容を正確に理解してください。

- 過剰摂取のリスク: 「早く効かせたい」「もっとぐっすり眠りたい」という気持ちから、指定された量より多く服用したくなるかもしれませんが、これは全くの逆効果です。量を増やしても睡眠改善効果が比例して高まるわけではなく、副作用(翌日の強い眠気、めまい、頭痛、錯乱など)の発現リスクが格段に上昇するだけです。最悪の場合、急性中毒を引き起こす可能性もあります。

- 自己判断は危険: 薬の効果の感じ方には個人差があります。もし規定量を服用しても効果が感じられない場合、その薬がご自身の体質や症状に合っていないか、あるいは市販薬では対応できない別の原因による不眠の可能性があります。その場合は、自己判断で量を増やすのではなく、その薬の使用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。

正しい知識を持って適切に使用すれば、睡眠改善薬はつらい夜の心強い味方になります。しかし、その手軽さゆえに安易に使いがちになる側面もあります。「薬を飲む」という行為の重みを常に意識し、ルールを徹底して守るようにしましょう。

睡眠改善薬の副作用と使用上の注意点

市販の睡眠改善薬は、医療用睡眠薬に比べて安全性が高いとされていますが、医薬品である以上、副作用のリスクはゼロではありません。また、安全に使用するためには、事前に確認しておくべきいくつかの重要な注意点があります。これらを十分に理解し、ご自身の健康を守りましょう。

主な副作用

睡眠改善薬の服用によって、以下のような副作用が現れることがあります。これらの症状が強く出たり、長引いたりする場合は、服用を中止して医師または薬剤師に相談してください。

翌日への眠気・倦怠感

これは「持ち越し効果(ハングオーバー)」とも呼ばれ、睡眠改善薬の副作用として最もよく見られるものです。薬の作用が翌朝以降も体内に残ってしまうことで、頭がボーっとする、強い眠気を感じる、体がだるいといった症状が現れます。特に、薬の代謝・排泄機能が低下している高齢者や、肝臓・腎臓に持病がある方は注意が必要です。

めまい・頭痛

薬の鎮静作用や血圧への影響などにより、めまいやふらつき、頭痛が起こることがあります。これらの症状がある状態で活動すると、転倒などの事故につながる危険性があるため、特に注意が必要です。

口の渇き

有効成分であるジフェンヒドラミン塩酸塩は「抗コリン作用」という働きも持っています。これは、唾液の分泌を抑制する作用があるため、副作用として口の中が乾きやすくなります。こまめな水分補給を心がけましょう。

胃の不快感

人によっては、吐き気や胃の不快感、食欲不振といった消化器系の症状が現れることがあります。空腹時の服用を避けることで、ある程度は軽減できる場合があります。

使用前に確認すべき注意点

副作用のリスクを避け、安全に薬を使用するために、以下の注意点を必ず守ってください。

長期間の連続使用はしない

市販の睡眠改善薬は、あくまで「一時的な不眠」に対する頓用(症状があるときだけ使う)が原則です。漫然と毎日飲み続けることは絶対に避けてください。2~3回服用しても症状が改善しない場合、あるいは不眠が1週間以上続くようであれば、それは市販薬で対応できる範囲を超えています。根本的な原因を探るためにも、医療機関を受診しましょう。長期連用は、耐性(薬が効きにくくなる)や精神的依存(薬がないと眠れないという思い込み)につながるリスクもあります。

服用後は乗り物や機械の運転をしない

服用後は、眠気や集中力・判断力の低下が起こるため、自動車の運転や危険を伴う機械の操作は絶対に行わないでください。この効果は翌朝以降も続く可能性があるため、翌日に運転などの予定がある場合は、前夜の服用を避けるのが賢明です。

お酒と一緒に飲まない

アルコールと睡眠改善薬の併用は非常に危険です。アルコールも睡眠改善薬も、中枢神経を抑制する作用を持っています。両者を同時に摂取すると、互いの作用を増強し合い、極度の眠気、記憶障害、呼吸抑制といった重篤な副作用を引き起こす可能性があります。飲酒した日は、絶対に睡眠改善薬を服用しないでください。

他の薬(風邪薬など)と併用しない

総合感冒薬(風邪薬)、鼻炎用内服薬、乗り物酔い止め、アレルギー用薬などには、睡眠改善薬と同じ抗ヒスタミン成分が含まれていることが多くあります。これらの薬と併用すると、成分が重複して過剰摂取となり、副作用のリスクが大幅に高まります。現在、他に何らかの薬を服用している場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

15歳未満は使用しない

市販の睡眠改善薬の多くは、15歳未満の小児に対する安全性・有効性が確立されていないため、使用が認められていません。子どもの不眠には、心身の発達に関わる問題や他の疾患が隠れている可能性もあるため、専門医への相談が必要です。

妊娠中・授乳中の人は医師に相談する

妊娠中の方が服用すると、薬の成分が胎児に影響を及ぼす可能性があります。また、授乳中の方が服用すると、薬の成分が母乳に移行し、乳児に影響を与える可能性があります。自己判断での服用は絶対にせず、必ずかかりつけの医師に相談してください。

特定の持病(緑内障、前立腺肥大など)がある人は医師に相談する

抗ヒスタミン成分の持つ抗コリン作用は、眼圧を上昇させたり、排尿を困難にさせたりする可能性があります。そのため、緑内障や前立腺肥大の診断を受けている方は、症状を悪化させる恐れがあるため、原則として使用できません。その他にも、持病がある方や治療中の病気がある方は、使用前に必ず医師または薬剤師に確認してください。

薬に頼らない!睡眠の質を高める生活習慣

市販の睡眠改善薬は一時的な不眠には有効ですが、根本的な解決策ではありません。薬に頼りすぎず、健やかな睡眠を取り戻すためには、日々の生活習慣を見直すことが最も重要です。ここでは、睡眠の質を高めるための具体的な方法を6つご紹介します。

朝日を浴びて体内時計をリセットする

私たちの体には、約24時間周期でリズムを刻む「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。この体内時計を正常に機能させることが、質の良い睡眠の鍵です。

朝起きたら、まずカーテンを開けて太陽の光を浴びましょう。朝日を浴びることで、脳内で「セロトニン」という神経伝達物質の分泌が活発になります。このセロトニンは、日中の覚醒や精神の安定に関わるだけでなく、夜になると睡眠を促すホルモン「メラトニン」の原料となります。朝にしっかりセロトニンを分泌させておくことで、夜に自然な眠気が訪れやすくなるのです。たとえ曇りや雨の日でも、屋外の光には室内灯の何倍もの照度があります。15分程度、意識して光を浴びる習慣をつけましょう。

日中に適度な運動をする

日中の適度な運動は、夜の快眠に直結します。運動には、心身の緊張をほぐすリラックス効果があるだけでなく、睡眠と密接に関わる「深部体温」のコントロールに役立ちます。

人は、体の内部の温度(深部体温)が下がる過程で眠気を感じます。日中にウォーキングやジョギング、軽い筋トレなどの有酸素運動を行うと、一時的に深部体温が上昇します。そして、運動から数時間後、就寝時間帯にかけて体温が下がっていく際に、スムーズな入眠が促されるのです。

ただし、就寝直前の激しい運動は逆効果です。交感神経が活発になり、体温も上がりすぎてしまうため、かえって寝つきを悪くしてしまいます。運動は、就寝の3時間前までに終えるのが理想的です。

バランスの良い食事を心がける

食事の内容も睡眠の質に影響を与えます。特に、睡眠ホルモン「メラトニン」の材料となる「トリプトファン」という必須アミノ酸を意識して摂取することがおすすめです。

トリプトファンは、日中にセロトニンに変換され、夜にメラトニンへと変わります。このトリプトファンは体内では生成できないため、食事から摂取する必要があります。トリプトファンは、乳製品(牛乳、チーズ、ヨーグルト)、大豆製品(豆腐、納豆、味噌)、ナッツ類、バナナなどに多く含まれています。

また、トリプトファンからセロトニンを合成する際には、ビタミンB6(鶏肉、魚、バナナなどに豊富)と炭水化物(ご飯、パンなど)も必要です。これらの栄養素をバランス良く組み合わせた食事を、特に朝食で摂ることが、夜の快眠につながります。

就寝前のカフェイン・アルコール・喫煙を控える

就寝前に摂取すると睡眠を妨げる代表的なものが、カフェイン、アルコール、タバコです。

- カフェイン: コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには強い覚醒作用があります。その効果は3~4時間持続すると言われているため、就寝の4時間前からはカフェインの摂取を避けるようにしましょう。

- アルコール: 寝酒としてアルコールを飲む習慣がある人もいますが、これは睡眠の質を著しく低下させます。アルコールは一時的に寝つきを良くするかもしれませんが、分解される過程でアセトアルデヒドという覚醒物質が生成され、夜中に目が覚めやすくなる(中途覚醒)原因となります。また、利尿作用もあるため、トイレで起きてしまうことも増えます。

- 喫煙: タバコに含まれるニコチンにもカフェインと同様の覚醒作用があります。就寝前の喫煙は、脳を興奮させて寝つきを悪くするだけでなく、睡眠中もニコチン切れによって眠りが浅くなる原因となります。

就寝前はぬるめのお風呂でリラックスする

就寝前の入浴は、快眠のための重要な儀式です。ポイントは「ぬるめのお湯にゆっくり浸かる」ことです。

38~40℃程度のぬるめのお湯に15~20分ほど浸かると、副交感神経が優位になり、心身がリラックスモードに切り替わります。また、入浴によって上昇した深部体温が、入浴後90分ほどかけて下がっていく過程で、自然な眠気が訪れます。熱すぎるお湯(42℃以上)は交感神経を刺激して体を覚醒させてしまうため、逆効果です。就寝の1~2時間前に入浴を済ませるのがベストタイミングです。

寝室の環境を整える

睡眠の質は、寝室の環境に大きく左右されます。快適な眠りのために、以下の点を見直してみましょう。

- 光: 寝室はできるだけ暗くするのが基本です。遮光カーテンを利用したり、豆電球を消したりして、光の刺激を減らしましょう。特に、スマートフォンやテレビから発せられるブルーライトは、メラトニンの分泌を抑制し、脳を覚醒させてしまいます。就寝1時間前からは、デジタルデバイスの使用を控えることを強く推奨します。

- 音: 時計の秒針の音や家電の作動音など、気になる音はできるだけ排除しましょう。耳栓を使うのも一つの手です。

- 温度・湿度: 快適と感じる室温は人それぞれですが、一般的に夏は25~26℃、冬は22~23℃、湿度は年間を通じて50~60%が目安とされています。エアコンや加湿器・除湿器を上手に活用して、快適な環境を保ちましょう。

これらの生活習慣を一つでも多く取り入れることで、薬に頼らなくても自然に眠れる体質へと改善していくことが期待できます。

睡眠改善薬に関するよくある質問

ここでは、市販の睡眠改善薬に関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式で分かりやすくお答えします。

睡眠改善薬は毎日飲んでもいいですか?

いいえ、毎日飲むべきではありません。

市販の睡眠改善薬は、あくまで「一時的な不眠症状」を緩和するためのものです。連用は2~3日にとどめ、漫然と使用し続けないでください。もし数日間使用しても症状が改善しない、あるいは不眠が慢性化している(2週間以上続く)場合は、自己判断で薬を続けるのではなく、必ず医療機関を受診してください。背景に、市販薬では対処できない病気が隠れている可能性があります。

薬に依存性はありますか?

医療用の睡眠導入剤(睡眠薬)に比べると、身体的な依存(薬をやめると離脱症状が出る)のリスクは低いとされています。

しかし、「この薬がないと眠れない」と思い込んでしまう「精神的依存」に陥る可能性は否定できません。薬が手放せなくなる状態は、根本的な解決から遠ざかることになります。そのためにも、使用はごく短期間に限定し、薬に頼らない生活習慣の改善を並行して行うことが重要です。

どれくらいで効果が出ますか?

個人差はありますが、一般的に有効成分であるジフェンヒドラミン塩酸塩を配合した薬の場合、服用後30分~1時間程度で効果が現れ始めます。

そのため、就寝したい時間の約30分前に服用するのが最も効果的です。ただし、食事の直後に飲むと吸収が遅れて効果発現が遅れることがあります。

薬が効かない場合はどうすればいいですか?

規定の用法・用量を守って服用しても効果が感じられない場合、いくつかの可能性が考えられます。

- 薬が体質に合っていない: 他の成分の薬(例:漢方薬)を試す選択肢もありますが、まずは薬剤師に相談することをおすすめします。

- 不眠の原因が別にある: 市販の睡眠改善薬は、ストレスや生活リズムの乱れによる一時的な不眠を対象としています。うつ病、不安障害、睡眠時無呼吸症候群、むずむず脚症候群など、他の病気が原因で不眠が起きている場合、市販薬では効果がありません。

自己判断で薬の量を増やすのは絶対にやめてください。効果がない場合は、その薬の使用を中止し、速やかに専門の医療機関(精神科、心療内科、睡眠外来など)を受診しましょう。

どこで購入できますか?

市販の睡眠改善薬は、全国の薬局やドラッグストアで購入できます。

製品によっては「要指導医薬品」や「第1類医薬品」に分類され、薬剤師からの説明を受けた上でないと購入できない場合があります。インターネット通販でも購入可能な製品はありますが、初めて使用する場合や不安な点がある場合は、直接薬剤師に相談できる実店舗での購入をおすすめします。

睡眠改善薬と睡眠系サプリメントの違いは何ですか?

これは非常に重要な違いです。両者は法律上の分類が全く異なります。

- 睡眠改善薬: 「医薬品」です。病気の症状の緩和や治療を目的としており、有効成分の効果・効能が国によって認められています。副作用のリスクもあるため、用法・用量を守って正しく使用する必要があります。

- 睡眠系サプリメント: 「食品(健康食品)」です。治療を目的としたものではなく、あくまで日々の健康維持や栄養補給を補助するものです。テアニンやGABA、グリシンといった成分が含まれていることが多いですが、医薬品のように「不眠に効く」といった効果・効能を標榜することはできません。

確かな効果を期待して不眠症状を緩和したい場合は「医薬品」である睡眠改善薬、日々のリラックスや睡眠リズムのサポートとして生活に取り入れたい場合は「食品」であるサプリメント、というように目的応じて使い分ける必要があります。

症状が改善しない場合は医療機関の受診を検討

これまで市販の睡眠改善薬について詳しく解説してきましたが、最後に最も重要なことをお伝えします。それは、「セルフケアには限界がある」ということです。

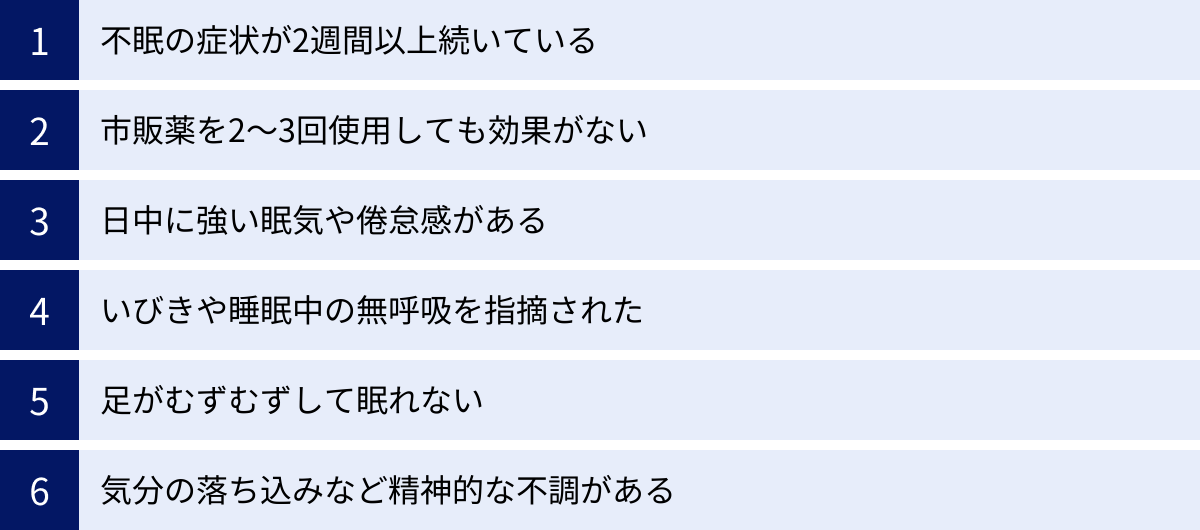

市販の睡眠改善薬は、あくまで一時的な不眠に対する「応急処置」です。もし、以下のいずれかに当てはまる場合は、自己判断で対処を続けるのではなく、専門家である医師に相談することを強く推奨します。

- 不眠の症状が2週間以上続いている

- 市販の睡眠改善薬を2~3回使用しても、全く効果が見られない、または症状が悪化する

- 日中の活動に支障が出るほどの強い眠気や倦怠感がある

- いびきがひどい、睡眠中に呼吸が止まっていると指摘されたことがある(睡眠時無呼吸症候群の疑い)

- 足がむずむずして眠れない(むずむず脚症候群の疑い)

- 気分の落ち込み、意欲の低下、不安感など、精神的な不調を伴う

これらの症状は、単なる寝不足ではなく、背景にうつ病や不安障害、睡眠時無呼吸症候群といった専門的な治療が必要な病気が隠れているサインかもしれません。これらの病気は、市販薬では治療できず、放置すると心身の健康をさらに損なう可能性があります。

受診する診療科としては、精神科、心療内科、あるいは「睡眠外来」を標榜している専門クリニックが適しています。医師は、あなたの症状や生活習慣を詳しく問診し、必要に応じて検査を行うことで、不眠の根本原因を突き止め、あなたに合った最適な治療法(生活指導、認知行動療法、薬物療法など)を提案してくれます。

「病院に行くのは大げさだ」と感じる必要は全くありません。睡眠は、食事や運動と同じくらい、心と体の健康を維持するための土台です。つらい症状を一人で抱え込まず、専門家の力を借りることは、より早く健やかな毎日を取り戻すための賢明な選択です。市販薬は上手に活用しつつ、その限界を理解し、適切なタイミングで医療機関の扉を叩く勇気を持ちましょう。