現代社会において、多くの人が睡眠に関する悩みを抱えています。仕事のストレスや不規則な生活リズム、スマートフォンやPCの長時間利用など、その原因は多岐にわたります。なかなか寝付けない、夜中に何度も目が覚めてしまう、ぐっすり眠った気がしないといった「一時的な不眠」は、日中のパフォーマンス低下や心身の不調につながりかねません。

そんな時、頼りになる選択肢の一つが薬局やドラッグストアで購入できる市販の睡眠導入剤(睡眠改善薬)です。病院に行く時間がない、まずは手軽に試してみたいという方にとって、非常に便利な存在と言えるでしょう。

しかし、いざ購入しようと思っても、「種類が多すぎてどれを選べばいいかわからない」「病院の薬と何が違うの?」「副作用や依存性が心配」といった疑問や不安を感じる方も少なくないはずです。

この記事では、市販の睡眠導入剤について、その基本的な知識から、自分に合った製品の選び方、具体的なおすすめ製品、そして安全に使うための正しい知識まで、網羅的に解説します。この記事を最後まで読めば、市販の睡眠導入剤に関するあなたの疑問や不安が解消され、自分に最適なセルフケアの方法を見つけるための一歩を踏み出せるでしょう。

目次

市販の睡眠導入剤(睡眠改善薬)とは

市販の睡眠導入剤は、正式には「睡眠改善薬」と呼ばれ、一時的な不眠症状(寝つきが悪い、眠りが浅い)の緩和を目的として販売されている医薬品です。多くの製品が、第2類医薬品または指定第2類医薬品に分類されており、薬剤師または登録販売者がいる薬局やドラッグストア、一部のECサイトで購入できます。

その主な役割は、高ぶった神経を鎮めたり、自然な眠りを誘う体内物質の働きを調整したりすることで、入眠をサポートすることにあります。あくまで慢性的な不眠症を治療するものではなく、生活リズムの乱れや精神的な緊張、時差ボケなどによる「一時的な」眠りのトラブルに対して使用されるのが大きな特徴です。

この章では、まず多くの人が混同しがちな「病院で処方される睡眠薬」との違いを明確にし、次に市販薬で主に使われている有効成分の種類とそれぞれの特徴について詳しく掘り下げていきます。この基本的な知識を理解することが、後述する製品選びの重要な土台となります。

病院で処方される睡眠薬との違い

市販の睡眠改善薬と、医師の診断に基づいて処方される医療用の睡眠薬(睡眠導入剤)は、似ているようで全く異なるものです。その違いを理解しておくことは、薬を安全かつ効果的に使用するために非常に重要です。主な違いは、作用機序、効果の強さ、対象となる症状、そして購入方法にあります。

| 比較項目 | 市販の睡眠改善薬 | 医療用の睡眠薬 |

|---|---|---|

| 主な有効成分 | 抗ヒスタミン成分、生薬など | ベンゾジアゼピン系、非ベンゾジアゼピン系、メラトニン受容体作動薬、オレキシン受容体拮抗薬など |

| 作用機序 | 脳内のヒスタミンの働きを抑え、眠気を誘発する(副作用を利用) | 脳の興奮を抑えるGABA受容体の働きを強める、睡眠ホルモン(メラトニン)や覚醒物質(オレキシン)を調節するなど |

| 効果の強さ | 比較的穏やか | 作用が強く、種類も豊富 |

| 対象となる症状 | 一時的な不眠症状(寝つきが悪い、眠りが浅い) | 慢性的な不眠症、睡眠障害(うつ病や不安障害などに伴う不眠も含む) |

| 依存性・耐性 | 比較的低いが、長期連用でリスクあり | 種類によるが、市販薬より高い傾向 |

| 購入方法 | 薬局・ドラッグストア(処方箋不要) | 医療機関の受診と医師の処方箋が必要 |

| 目的 | 一時的な不眠症状の緩和(対症療法) | 不眠症の治療(原因疾患の治療も含む) |

まず、最も大きな違いは作用機序です。市販の睡眠改善薬の多くは、「ジフェンヒドラミン塩酸塩」という抗ヒスタミン成分を主成分としています。これは本来、アレルギー症状(くしゃみ、鼻水、かゆみなど)を抑えるための成分ですが、その副作用である「眠気」を利用して睡眠を改善するというアプローチを取っています。つまり、アレルギー薬の副作用を主作用として転用したものです。

一方、医療用の睡眠薬は、より直接的に脳の睡眠中枢に働きかけます。例えば、脳の活動を鎮静させる神経伝達物質「GABA」の働きを強めるタイプ(ベンゾジアゼピン系、非ベンゾジアゼピン系)や、睡眠と覚醒のリズムを司るホルモンに作用するタイプ(メラトニン受容体作動薬、オレキシン受容体拮抗薬)など、多種多様な作用機序を持つ薬が存在します。これにより、医師は患者の不眠のタイプや原因に合わせて、きめ細かく薬を使い分けることが可能です。

この作用機序の違いから、効果の強さや依存性・耐性のリスクも異なります。市販薬は作用が比較的穏やかで、依存性などのリスクも低いとされていますが、医療用睡眠薬は作用が強力な分、薬によっては依存性や耐性(薬が効きにくくなること)のリスクが高まるため、医師による慎重な管理が不可欠です。

対象となる症状も明確に区別されます。市販薬は、あくまで「一時的な不眠」が対象です。環境の変化や心配事などで数日間眠れないといったケースを想定しています。これに対し、医療用睡眠薬は、1ヶ月以上不眠が続く「慢性不眠症」や、うつ病、不安障害、睡眠時無呼吸症候群といった他の病気が背景にある不眠の治療に用いられます。

もし、不眠が2週間以上続いたり、日中の眠気がひどくて生活に支障が出たりしている場合は、市販薬で対処しようとせず、専門の医療機関を受診することが重要です。

主な有効成分の種類と特徴

市販の睡眠改善薬に含まれる有効成分は、大きく分けて「ジフェンヒドラミン塩酸塩」と「生薬・漢方薬」の2種類に大別できます。それぞれの特徴を理解し、自分の症状や体質に合った成分を選ぶことが大切です。

ジフェンヒドラミン塩酸塩

現在、日本で販売されている市販の睡眠改善薬のほとんどが、この「ジフェンヒドラミン塩酸塩」を有効成分としています。

- 作用の仕組み:

ジフェンヒドラミン塩酸塩は、第一世代の抗ヒスタミン薬に分類されます。脳内には、覚醒を維持する役割を持つ神経伝達物質「ヒスタミン」が存在します。この成分は、脳内のヒスタミン受容体(H1受容体)をブロックすることで、ヒスタミンの覚醒作用を抑制し、結果として眠気を引き起こします。風邪薬や鼻炎薬を飲むと眠くなることがありますが、それと同じ原理を利用しているのです。 - メリット:

最大のメリットは、比較的速やかに効果が現れることです。服用後30分〜1時間程度で眠気を感じ始めることが多いため、「今夜、どうしても寝付けない」といった急な不眠に対して効果が期待できます。特に寝つきが悪い「入眠障害」タイプの人に適しています。 - デメリット・注意点:

副作用を利用しているため、いくつかのデメリットが存在します。最も一般的なのが、翌朝への眠気の持ち越し(ハングオーバー)や、日中の倦怠感です。薬の作用が翌日まで残ってしまうことで、頭がぼーっとしたり、集中力が低下したりすることがあります。

また、抗コリン作用という働きも併せ持つため、口の渇き、排尿困難、便秘、目のかすみといった副作用が現れることもあります。特に、緑内障や前立腺肥大の持病がある方は、症状を悪化させる危険性があるため使用できません。 - 向いている人:

- 旅行や出張による時差ボケや環境の変化で眠れない人

- 心配事や考え事があって、一時的に寝つきが悪くなっている人

- 比較的速やかな効果を求めている人

生薬・漢方薬

西洋薬であるジフェンヒドラミン塩酸塩とは異なり、古くから経験的に用いられてきた植物や鉱物由来の成分が「生薬」です。複数の生薬を特定の比率で組み合わせたものが「漢方薬」と呼ばれます。

- 作用の仕組み:

生薬・漢方薬は、特定の物質が脳の特定の受容体に作用するというよりは、心身のバランスの乱れを全体的に整えることで、不眠を改善するという考え方に基づいています。複数の成分が多角的に働きかけることで、神経の高ぶりや不安、イライラなどを鎮め、自然な眠りへと導きます。 - 代表的な生薬・漢方処方:

- 酸棗仁湯(サンソウニントウ): 体力がなく、心身が疲れて眠れない「心血虚(しんけっきょ)」の状態の人に用いられます。精神的な疲労を和らげ、眠りを深くする効果が期待できます。

- 抑肝散加陳皮半夏(ヨクカンサンカチンピハンゲ): 神経が高ぶってイライラしがちな人、歯ぎしりや寝言が多い人に使われます。神経の興奮を鎮める作用があります。

- カノコソウ(バレリアン): 不安や緊張を和らげるハーブとして知られ、GABAの働きを助けることでリラックス効果をもたらすとされています。

- チョウトウコウ: 脳の血管を拡張し、血流を改善することで、頭痛やめまいを伴う不眠に効果が期待されます。

- メリット:

最大のメリットは、作用が比較的穏やかで、ジフェンヒドラミン塩酸塩にみられるような翌日の眠気の持ち越しといった副作用が起こりにくい点です。また、依存性のリスクも極めて低いとされています。不眠だけでなく、イライラや不安感、疲れといった付随する症状も一緒にケアできる場合があります。体質から改善していきたいと考える人に向いています。 - デメリット・注意点:

効果の現れ方が穏やかな分、即効性はあまり期待できません。数日間から数週間、継続して服用することで徐々に効果が実感できるケースが多いです。また、漢方薬は「証」と呼ばれる個人の体質や体力に合ったものを選ぶ必要があり、合わないものを選ぶと効果が出なかったり、胃腸障害などの副作用が出たりすることがあります。 - 向いている人:

- ストレスや不安、イライラが原因で眠りが浅い、途中で目が覚める人

- 体力がなく、疲れているのに眠れない人

- 西洋薬の副作用が気になる人

- 不眠の根本的な体質改善を目指したい人

自分に合った市販の睡眠導入剤の選び方

市販の睡眠導入剤を選ぶ際には、ただ人気があるから、価格が安いからといった理由だけで決めるのではなく、自分自身の不眠の症状や体質、ライフスタイルを正しく理解し、それに合った製品を選ぶことが何よりも重要です。ここでは、後悔しないための具体的な選び方のポイントを4つの視点から解説します。

不眠の症状で選ぶ

一言で「不眠」といっても、その症状は人それぞれです。自分の悩みがどのタイプに当てはまるかを見極めることが、最適な薬選びの第一歩となります。

寝つきが悪いタイプ

このタイプは「入眠障害」と呼ばれ、布団に入ってから実際に眠りにつくまでに30分〜1時間以上かかってしまう状態を指します。頭の中で考え事がぐるぐると巡ってしまったり、何となく神経が高ぶってリラックスできなかったりすることが主な原因です。

このような「寝つきが悪い」という悩みには、比較的速やかに効果が現れる「ジフェンヒドラミン塩酸塩」を主成分とする睡眠改善薬が適しています。服用後、比較的短時間で眠気を催すため、スムーズな入眠をサポートしてくれます。就寝の約30分前に服用することで、ちょうど眠りにつきたいタイミングで薬の効果がピークになるように調整するのがポイントです。

ただし、一時的な対策としては有効ですが、毎晩のように寝つきの悪さが続く場合は、背景にストレスや生活習慣の乱れなど、根本的な原因が隠れている可能性があります。薬の使用は短期間に留め、生活習慣の見直しも並行して行いましょう。

眠りが浅い・途中で目が覚めるタイプ

このタイプは、「中途覚醒(夜中に何度も目が覚める)」や「早朝覚醒(期待する起床時間より2時間以上早く目が覚め、その後眠れない)」、「熟眠障害(睡眠時間は足りているのに、ぐっすり眠れた満足感がない)」などが含まれます。

これらの症状は、精神的なストレスや不安、加齢による睡眠構造の変化などが原因で、睡眠の「質」が低下している状態です。このようなケースでは、即効性のある薬で無理に眠りにつくよりも、心身の緊張を和らげ、睡眠の質を根本から整えていくアプローチが有効な場合があります。

そのため、神経の高ぶりを鎮める作用のある生薬や漢方薬が選択肢となります。「酸棗仁湯」や「抑肝散加陳皮半夏」などの漢方処方は、イライラや不安感を和らげ、深い眠りをサポートする効果が期待できます。効果の発現は穏やかですが、体質に合えば、睡眠全体の質を向上させる手助けとなるでしょう。

有効成分で選ぶ

前述の通り、市販の睡眠改善薬の有効成分は主に「ジフェンヒドラミン塩酸塩」と「生薬・漢方薬」です。自分の症状だけでなく、体質や薬に対する考え方で選ぶことも重要です。

- ジフェンヒドラミン塩酸塩がおすすめな人:

- とにかく「今夜」の寝つきの悪さを解消したい。

- 時差ボケや旅行など、原因がはっきりしている一時的な不眠。

- 翌日に多少の眠気が残っても、まずは眠ることを優先したい。

- 生薬・漢方薬がおすすめな人:

- 西洋薬の副作用(翌日の眠気、口の渇きなど)が心配。

- ストレスや不安感が強く、それが不眠の原因だと感じている。

- 即効性よりも、体質改善を含めた根本的なアプローチを重視したい。

- 冷え性や胃腸の弱さなど、不眠以外の体調不良も抱えている(漢方薬はそうした症状も考慮して処方されるため)。

どちらの成分が良い・悪いということではなく、それぞれの特性を理解し、自分の目的と照らし合わせて選択することが、満足のいく結果につながります。

薬の剤形(タイプ)で選ぶ

市販の睡眠改善薬には、さまざまな剤形(薬の形状)があります。飲みやすさや携帯性、効果の現れ方などに違いがあるため、自分の好みやライフスタイルに合わせて選ぶとよいでしょう。

| 剤形 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 錠剤 | ・用量調整が容易・味や匂いが少ない・携帯しやすい・最も一般的 | ・嚥下(飲み込む)が苦手な人には不向き |

| カプセル剤 | ・味や匂いを完全にマスキングできる・錠剤より滑らかで飲みやすい場合がある | ・錠剤よりサイズが大きいことがある・割って用量を調整することができない |

| 顆粒・散剤 | ・水に溶かして飲めるなど、嚥下が苦手な人でも服用しやすい・吸収が速い傾向がある | ・味や匂いが気になることがある・携帯時に分包が破れるリスクがある |

| 液体(ドリンク)剤 | ・最も吸収が速く、即効性が期待できる・嚥下能力に関わらず服用できる | ・味の好みが分かれる・携帯しにくい・価格が高めな傾向がある |

最も一般的なのは錠剤タイプです。携帯しやすく、味も気にならないため、多くの方にとって使いやすい選択肢です。カプセル剤も同様に手軽ですが、錠剤よりも大きい製品もあるため、飲み込むのが苦手な方はサイズを確認しましょう。

顆粒や散剤、液体タイプは、錠剤を飲み込むのが苦手な方や高齢者におすすめです。特に液体タイプは吸収が速いため、よりスピーディーな効果を期待する場合に適しています。ただし、味や価格の面で錠剤タイプとは異なる特徴があるため、購入前に確認が必要です。

コストパフォーマンスで選ぶ

市販の睡眠改善薬は継続的に使用するものではありませんが、一時的に使用する際にもコストは気になるポイントです。製品によって価格や内容量が異なるため、1回(1錠)あたりの価格を計算して比較検討するのも一つの方法です。

例えば、同じ有効成分の製品でも、販売するメーカーによって価格設定が異なります。特に、「ジェネリック医薬品」に相当する製品は、先発品と同じ有効成分・同等の効果でありながら、価格が安価に設定されていることが多いです。例えば、「ドリエル」のジェネリックとして「リポスミン」や「ネオデイ」などが知られており、コストを抑えたい場合には有力な選択肢となります。

ただし、安さだけで選ぶのは禁物です。添加物や剤形の違いによって、飲み心地や体への影響が微妙に異なる可能性もゼロではありません。まずは自分の症状や体質に合うことを最優先し、その上で同系統の製品の中からコストパフォーマンスに優れたものを選ぶ、という順序が賢明です。

【2024年最新】市販の睡眠導入剤おすすめランキング15選

ここでは、2024年現在、薬局やドラッグストアで入手可能な市販の睡眠導入剤(睡眠改善薬)の中から、人気や成分の特徴、入手しやすさなどを総合的に考慮したおすすめの製品を15種類紹介します。各製品の有効成分や特徴を比較し、自分にぴったりの一品を見つけるための参考にしてください。

※医薬品の使用に際しては、必ず添付文書をよく読み、用法・用量を守って正しくお使いください。不明な点があれば、医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

① ドリエル

- 有効成分: ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg (2錠中)

- 特徴: 市販の睡眠改善薬として最も知名度が高い製品の一つです。エスエス製薬から販売されており、「寝つきが悪い」「眠りが浅い」といった一時的な不眠症状に効果を発揮します。テレビCMなどでもおなじみで、多くのドラッグストアで取り扱われているため入手しやすいのが魅力です。初めて市販の睡眠改善薬を試す方にとって、定番の選択肢と言えるでしょう。

- 参照: エスエス製薬株式会社 公式サイト

② ネオデイ

- 有効成分: ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg (2錠中)

- 特徴: 大正製薬が販売する睡眠改善薬で、ドリエルと同じ有効成分・含有量です。そのため、効果や注意点はドリエルとほぼ同等です。比較的手頃な価格で入手できることが多く、コストパフォーマンスを重視する方におすすめです。多くの薬局で取り扱われており、ドリエルと並んで人気の高い製品です。

- 参照: 大正製薬株式会社 製品情報サイト

③ リポスミン

- 有効成分: ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg (2錠中)

- 特徴: 皇漢堂製薬が製造販売する睡眠改善薬です。こちらもドリエルやネオデイと同じく、ジフェンヒドラミン塩酸塩を主成分としています。ジェネリック医薬品に近く、非常にリーズナブルな価格設定が最大の特徴です。効果は先発品と同等とされているため、有効成分が自分に合うとわかっている方であれば、継続的なコストを抑える上で最適な選択肢の一つとなります。

- 参照: 皇漢堂製薬株式会社 製品情報

④ スリーピン

- 有効成分: ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg (1カプセル中)

- 特徴: 薬王製薬が販売する、カプセルタイプの睡眠改善薬です。有効成分は他の多くの製品と同じですが、ラベンダーアロマを配合した紫色のソフトカプセルが特徴です。液体状の有効成分がカプセルに封入されているため、吸収が速く、効果発現が早いとされています。錠剤が苦手な方や、少しでも速い効果を期待する方に向いています。

- 参照: 薬王製薬株式会社 公式サイト

⑤ グ・スリーP

- 有効成分: ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg (2錠中)

- 特徴: 伊丹製薬から販売されている製品で、有効成分はジフェンヒドラミン塩酸塩です。他の同成分の製品と同様に、一時的な不眠の寝つきが悪い、眠りが浅いといった症状に効果があります。パッケージデザインがシンプルで、手に取りやすいのも特徴の一つです。

- 参照: 伊丹製薬株式会社 製品情報

⑥ ウット

- 有効成分: ブロモバレリル尿素、アリルイソプロピルアセチル尿素、ジフェンヒドラミン塩酸塩

- 特徴: 伊丹製薬が販売する鎮静剤です。複数の鎮静成分を組み合わせている点が最大の特徴で、睡眠改善だけでなく、イライラや緊張、興奮状態を鎮める目的でも使用されます。精神的な高ぶりが原因で眠れない場合に特に効果が期待できます。ただし、依存性のリスクが他の睡眠改善薬より高いとされる成分を含んでいるため、漫然とした長期連用は絶対に避けるべきです。指定第2類医薬品であり、使用には特に注意が必要です。

- 参照: 伊丹製薬株式会社 製品情報

⑦ 漢方ナイトミン

- 有効成分: 酸棗仁湯(サンソウニントウ)エキス

- 特徴: 小林製薬が販売する、漢方処方「酸棗仁湯」をベースにした製品です。心身の疲労が重なり、体力が落ちているのに神経が過敏になって眠れない「心血虚」という状態の不眠に特化しています。ジフェンヒドラミン塩酸塩を含まないため、翌日の眠気の持ち越しなどの副作用が起こりにくいのがメリットです。体質から不眠を改善したいと考える方におすすめです。

- 参照: 小林製薬株式会社 製品情報サイト

⑧ アロパノールメディカル顆粒

- 有効成分: 抑肝散加陳皮半夏(ヨクカンサンカチンピハンゲ)エキス

- 特徴: 全薬工業が販売する漢方薬で、神経の高ぶりやイライラを鎮める「抑肝散」に、胃腸の働きを助ける生薬を加えた処方です。ストレスによるイライラ、怒りっぽい、不眠、歯ぎしりといった症状に効果があります。顆粒タイプで飲みやすく、神経質な方の不眠や、更年期障害に伴う精神不安など、幅広い悩みに対応します。

- 参照: 全薬工業株式会社 公式サイト

⑨ アンミナイト

- 有効成分: レンニク、サンソウニン、テンモンドウ、ブクリョウ、カンゾウなどを含む複合生薬

- 特徴: ゼリア新薬工業が販売する、液体タイプの睡眠改善薬です。漢方薬の酸棗仁湯をベースに、リラックス効果のある生薬を配合しています。液体のため吸収が速く、速やかな効果が期待できます。飲みやすいカシスグレープフルーツ風味で、錠剤や顆粒が苦手な方に最適です。ストレスなどで眠りが浅い、寝覚めが悪いといった悩みに向いています。

- 参照: ゼリア新薬工業株式会社 製品情報

⑩ ホスロールS

- 有効成分: サイコ、ブクリョウ、カンゾウ、ケイヒ、サンソウニンなど

- 特徴: 救心製薬から販売されている生薬製剤です。複雑な現代社会でストレスなどにより神経が高ぶり、気分が落ち着かない、眠れないといった症状を和らげます。生薬の働きで心と体のバランスを整え、自然な眠りへと導きます。顆粒タイプでさっと溶けて飲みやすいのもポイントです。

- 参照: 救心製薬株式会社 製品情報サイト

⑪ スヤットミンA

- 有効成分: ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg (2錠中)

- 特徴: 昭和化学工業が製造する睡眠改善薬です。こちらも有効成分はジフェンヒドラミン塩酸塩で、一時的な不眠症状の緩和に用いられます。比較的安価で入手できることが多く、コストを重視する方にとって選択肢の一つとなります。

- 参照: PMDA(医薬品医療機器総合機構) 一般用医薬品添付文書情報

⑫ カローミン

- 有効成分: ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg (2錠中)

- 特徴: 大昭製薬が販売する製品です。ドリエルなどと同様の有効成分・含有量であり、効果や用途も同じです。ジェネリック的な位置づけの製品の一つで、コストパフォーマンスに優れています。

- 参照: 大昭製薬株式会社 製品情報

⑬ パンセダン

- 有効成分: パッシフローラエキス、セイヨウヤドリギエキス、カギカズラエキス、ホップ乾燥エキス

- 特徴: 佐藤製薬が販売する、4種類の植物性生薬を配合した鎮静剤です。ハーブの力で気持ちを落ち着かせ、ストレスによるイライラや緊張を和らげます。直接的な睡眠薬ではありませんが、不安や緊張が原因で寝つけない場合に、リラックスを促すことで入眠をサポートします。作用が非常に穏やかなので、強い効果を求める方には不向きですが、薬に頼りすぎたくない方の第一歩として適しています。

- 参照: 佐藤製薬株式会社 製品情報サイト

⑭ レスタミンコーワ糖衣錠

- 有効成分: ジフェンヒドラミン塩酸塩 90mg (9錠中)

- 特徴: 興和株式会社が販売する、本来はじんましんや湿疹、鼻炎などのアレルギー症状を抑えるための抗ヒスタミン薬です。しかし、有効成分は睡眠改善薬と同じジフェンヒドラミン塩酸塩であり、その副作用である眠気を利用する形で睡眠改善目的に使用されることがあります。ただし、睡眠改善薬として認可された用法・用量ではないため、自己判断での使用は推奨されません。あくまで参考情報として捉え、睡眠目的で使用する場合は薬剤師への相談が不可欠です。

- 参照: 興和株式会社 製品情報サイト

⑮ ナイトール

- 有効成分: ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg (2錠中)

- 特徴: 奥田製薬から販売されている睡眠改善薬です。有効成分はジフェンヒドラミン塩酸塩で、他の同成分の製品と同様の効果が期待できます。パッケージに分かりやすく効能が記載されており、ドラッグストアなどで見つけやすい製品の一つです。

- 参照: 奥田製薬株式会社 製品情報

市販の睡眠導入剤の正しい使い方と注意点

市販の睡眠導入剤は手軽に入手できる反面、使い方を誤ると十分な効果が得られないばかりか、思わぬ副作用やリスクを招くことがあります。安全かつ効果的に使用するために、以下のポイントを必ず守るようにしましょう。

服用するタイミング

薬の効果を最大限に引き出すためには、服用するタイミングが非常に重要です。

最も適切なタイミングは、「就寝の約30分前」です。

ジフェンヒドラミン塩酸塩を主成分とする多くの睡眠改善薬は、服用後30分~1時間ほどで血中濃度がピークに達し、眠気の作用が最も強く現れます。そのため、ベッドに入る少し前に服用することで、ちょうど眠りにつきたい頃に自然な眠気が訪れ、スムーズな入眠が期待できます。

やってはいけないタイミング:

- 就寝直前すぎる: 服用してすぐにベッドに入っても、薬が効き始めるまでには時間がかかります。その間、「まだ眠れない」と焦ってしまい、かえって目が冴えてしまう可能性があります。

- 早すぎる: 例えば、就寝の数時間前に服用してしまうと、眠る準備が整う前に眠気のピークが来てしまい、いざ寝ようとする頃には効果が薄れ始めている可能性があります。また、就寝前の活動中に強い眠気に襲われ、転倒などの事故につながる危険もあります。

- 夜中に目が覚めた時: 中途覚醒した際に、追加で服用するのは絶対にやめましょう。薬の作用が翌朝以降まで持ち越し、強い眠気や倦怠感、ふらつきの原因となり、非常に危険です。

服用後は、速やかに就寝できる準備を整え、リラックスして過ごすことが大切です。

副作用について

市販の睡眠改善薬は比較的安全性が高いとされていますが、医薬品である以上、副作用のリスクはゼロではありません。特にジフェンヒドラミン塩酸塩を主成分とする薬では、以下のような副作用が現れることがあります。

- 翌日への影響:

- 眠気の持ち越し(ハングオーバー): 最もよく見られる副作用です。翌朝起きても眠気が取れず、頭がぼーっとする、だるいといった症状が出ることがあります。

- 集中力・注意力の低下: 日中の仕事や勉強、特に自動車の運転や危険を伴う機械の操作に支障をきたす可能性があります。服用後は、絶対に運転などをしないでください。

- めまい、ふらつき: 特に起床時にふらつくことがあります。

- 抗コリン作用による症状:

- 口の渇き: 唾液の分泌が抑制されるために起こります。

- 排尿困難: 膀胱の収縮が抑えられ、尿が出にくくなることがあります。前立腺肥大の持病がある方は特に注意が必要です。

- 便秘: 腸の動きが鈍くなることで起こります。

- 目のかすみ、視調節障害: ピントが合いにくくなることがあります。緑内障の方は眼圧が上昇する危険があるため使用できません。

- その他:

- 頭痛、頭重感

- 胃の不快感、吐き気

- 発疹、かゆみなどのアレルギー症状

これらの副作用は、薬の量が多すぎたり、体質に合わなかったりする場合に現れやすくなります。もし副作用と思われる症状が出た場合は、直ちに服用を中止し、製品の添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

服用してはいけない人・注意が必要な人

市販の睡眠改善薬には、安全上の理由から服用が禁止されている、あるいは特に慎重な判断が求められる人がいます。添付文書の「してはいけないこと」「相談すること」の項目を必ず確認してください。

【服用してはいけない人(禁忌)】

- 15歳未満の小児: 安全性が確立されていません。

- 妊婦または妊娠していると思われる人: 胎児への影響が懸念されます。

- 授乳中の人: 有効成分が母乳に移行し、乳児に影響を与える可能性があります。

- 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人

- 日常的に不眠の人: 市販薬の対象外です。

- 不眠症の診断を受けた人: 医師の治療を優先してください。

- 緑内障の診断を受けた人: 抗コリン作用により眼圧が上昇する危険があります。

- 前立腺肥大の診断を受けた人: 抗コリン作用により排尿困難が悪化する危険があります。

【服用前に医師や薬剤師に相談が必要な人】

- 医師の治療を受けている人

- 高齢者: 副作用が出やすいため、慎重な使用が必要です。

- 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

- 排尿困難の症状がある人

- 高血圧、心臓病、糖尿病などの持病がある人

自己判断で服用せず、専門家の指示を仰ぐことが安全への第一歩です。

他の薬やアルコールとの併用

市販の睡眠改善薬と他の薬やアルコールとの併用は、非常に危険なため絶対に避けてください。

- 他の薬との併用:

特に注意が必要なのは、同じ抗ヒスタミン成分を含む他の医薬品です。- 総合感冒薬(風邪薬)

- 鼻炎用内服薬

- 鎮咳去痰薬

- 乗り物酔い薬

- 他のアレルギー用薬

- 他の鎮静薬

これらの薬と併用すると、有効成分が過剰摂取となり、眠気やふらつき、意識障害などの重篤な副作用を引き起こすリスクが飛躍的に高まります。現在、何らかの薬を服用している場合は、必ず医師や薬剤師に相談してください。

- アルコールとの併用:

アルコール(お酒)には中枢神経を抑制する作用があります。睡眠改善薬も同様に中枢神経に作用するため、一緒に摂取すると作用が過剰に強まり、呼吸抑制や記憶障害、異常行動など、命に関わる深刻な事態を招く恐れがあります。「寝酒」の代わりに薬を飲む、あるいは薬と一緒にお酒を飲むといった行為は絶対にやめましょう。服用当日は、飲酒を控えるのが原則です。

長期連用は避ける

市販の睡眠改善薬は、あくまで「一時的な不眠」に対する対症療法です。長期間にわたって漫然と使用し続けることは推奨されません。

- 耐性の形成: 長期間使用していると、体が薬に慣れてしまい、同じ量では効果が得られにくくなる「耐性」が生じることがあります。

- 依存のリスク: 医療用睡眠薬に比べてリスクは低いものの、常用することで「薬がないと眠れない」という精神的な依存状態に陥る可能性があります。

- 根本原因の放置: 薬で眠れるからといって、不眠の背景にあるストレスや生活習慣の乱れ、あるいは他の病気(睡眠時無呼吸症候群やうつ病など)を見過ごしてしまう恐れがあります。

使用期間の目安は、2〜3回服用しても症状が改善しない場合、あるいは1週間を超えて不眠が続く場合です。このような状態であれば、セルフケアの範囲を超えている可能性が高いと考えられます。速やかに服用を中止し、専門の医療機関を受診してください。

市販の睡眠導入剤に関するよくある質問

ここでは、市販の睡眠導入剤に関して多くの人が抱く疑問について、Q&A形式で詳しくお答えします。

依存性や耐性はありますか?

A. 医療用の睡眠薬と比較してリスクは低いですが、ゼロではありません。

市販の睡眠改善薬の主成分であるジフェンヒドラミン塩酸塩は、医師の管理下で使われる睡眠薬(ベンゾジアゼピン系など)に比べて、身体的な依存(薬が切れると離脱症状が出る)や耐性(薬が効きにくくなる)のリスクは低いとされています。

しかし、用法・用量を守らずに長期間、あるいは大量に服用を続けた場合、リスクは高まります。「この薬がないと眠れない」と感じるようになる精神的な依存に陥る可能性は十分に考えられます。また、連用によって体が薬の作用に慣れてしまい、効果を感じにくくなる耐性が形成されることもあります。

重要なのは、市販薬はあくまで「一時的な不眠に対する頓服(とんぷく)的な使用」に限定することです。定められた用法・用量を厳守し、漫然とした連用を避けることが、依存や耐性のリスクを最小限に抑える鍵となります。

毎日飲んでも大丈夫ですか?

A. 原則として、毎日の連用は推奨されません。

市販の睡眠改善薬は、「一時的な心身の不調や環境の変化による不眠」を緩和するためのものです。したがって、不眠の症状がある夜にのみ服用し、症状がなければ服用しないのが基本的な使い方です。

「毎日飲まないと眠れない」という状態は、すでに「一時的な不眠」の範囲を超えている可能性が高いと考えられます。その不眠には、市販薬では対処できない根本的な原因(慢性的なストレス、生活習慣の乱れ、うつ病や睡眠時無呼吸症候群などの疾患)が隠れているかもしれません。

もし連日服用しなければならない状況が1週間以上続くようであれば、それは専門医に相談すべきサインです。自己判断で服用を続けず、医療機関を受診して、不眠の原因を正確に診断してもらうことが重要です。

薬が効かない場合はどうすればいいですか?

A. 自己判断で量を増やさず、服用を中止して専門家に相談してください。

用法・用量を守って服用しても効果が感じられない場合、いくつかの原因が考えられます。

- 不眠の原因が薬の作用と合っていない: 例えば、睡眠時無呼吸症候群やレストレスレッグス症候群(むずむず脚症候群)などが原因の不眠には、市販の睡眠改善薬は効果がありません。

- 精神的な要因が強い: 不安や抑うつ気分が非常に強く、それが不眠を引き起こしている場合、市販薬では対応しきれないことがあります。

- 生活習慣の問題: 就寝直前のカフェイン摂取やスマートフォンの使用など、睡眠を妨げる習慣が改善されていない場合、薬の効果が相殺されてしまうことがあります。

- 耐性の形成: 過去に連用していた場合、耐性ができて効きにくくなっている可能性もあります。

このような状況で最もやってはいけないのが、自己判断で服用量を増やすことです。量を増やしても効果は期待できず、副作用のリスクだけが高まり非常に危険です。薬が効かないと感じたら、それは「その薬で対処できる範囲を超えている」という体からのサインです。服用を中止し、製品の添付文書を持って医師や薬剤師に相談しましょう。

どこで購入できますか?

A. 薬剤師または登録販売者がいる薬局、ドラッグストア、一部のオンラインストアで購入できます。

市販の睡眠改善薬の多くは、「指定第2類医薬品」に分類されます。これは、一般用医薬品の中でも副作用などについて特に注意が必要な成分を含むものです。

そのため、購入できる場所は、薬剤師または登録販売者という専門家が常駐している薬局やドラッグストアに限られます。購入時には、専門家から情報提供を受けることが推奨されています。不安な点や疑問があれば、この機会に相談するとよいでしょう。

近年では、一部のオンラインストアでも購入が可能ですが、その場合も薬剤師などによる情報提供や、使用者情報の確認が義務付けられています。

妊娠中・授乳中に服用できますか?

A. 原則として、服用することはできません。

妊娠中または妊娠している可能性のある方、そして授乳中の方は、市販の睡眠改善薬を自己判断で服用することは絶対に避けてください。

- 妊娠中: 有効成分が胎盤を通過し、胎児に影響を及ぼす安全性が確立されていません。

- 授乳中: 有効成分が母乳中に移行し、それを飲んだ乳児に眠気や呼吸抑制などの影響を与える可能性があります。

不眠の症状がつらい場合は、市販薬に頼るのではなく、必ずかかりつけの産婦人科医や主治医に相談してください。医師は、妊娠・授乳中でも安全に使用できる対処法(生活指導や、場合によっては安全性の高い薬の処方)を提案してくれます。赤ちゃんとご自身の健康を守るためにも、専門家の判断を仰ぐことが不可欠です。

薬に頼らない!睡眠の質を高める生活習慣

市販の睡眠導入剤は、つらい不眠症状を一時的に和らげるための有効な手段ですが、それはあくまで対症療法に過ぎません。不眠の根本的な解決と、質の高い睡眠を持続的に得るためには、日々の生活習慣を見直すことが最も重要です。薬に頼る前に、あるいは薬と並行して、ぜひ以下の習慣を取り入れてみてください。

朝日を浴びて体内時計をリセットする

私たちの体には、約24時間周期でリズムを刻む「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。この時計が正常に働くことで、夜になると自然に眠くなり、朝になると目が覚めるのです。

この体内時計をリセットする最も強力なスイッチが「太陽の光」です。朝、光を浴びると、脳内で覚醒を促すホルモン「セロトニン」の分泌が活発になります。そして、このセロトニンは、約14〜16時間後に睡眠を促すホルモン「メラトニン」に変化します。つまり、朝にしっかりと光を浴びておくことが、その夜の快眠のための準備になるのです。

- 実践のポイント:

- 起床後すぐにカーテンを開け、部屋に太陽の光を取り込む。

- ベランダや庭に出て、15分〜30分程度、朝日を直接浴びるのが理想。通勤時に少し歩くだけでも効果があります。

- 曇りや雨の日でも、屋外の光は室内の照明よりずっと強いため、外気に触れるだけでも効果が期待できます。

適度な運動を習慣にする

日中に適度な運動を行うことは、夜の睡眠の質を向上させる上で非常に効果的です。運動には、主に2つの快眠効果があります。

- 深部体温の調整: 運動をすると、体の内部の温度(深部体温)が一時的に上昇します。そして、運動後、時間をかけて深部体温が下がっていく過程で、体は休息モードに入り、強い眠気が誘発されます。

- ストレス解消: 適度な運動は、心地よい疲労感をもたらし、ストレスホルモンを減少させ、リラックス効果のある脳内物質(エンドルフィンなど)の分泌を促します。

- 実践のポイント:

- ウォーキング、ジョギング、ヨガ、水泳など、軽く汗ばむ程度の有酸素運動がおすすめです。

- 運動を行う時間帯は、夕方から就寝の3時間前までが最適です。就寝直前の激しい運動は、逆に交感神経を興奮させて寝つきを悪くするため避けましょう。

- 毎日でなくても、週に3〜4回程度、継続することが大切です。

就寝前の食事・カフェイン・アルコールを控える

就寝前の飲食は、睡眠の質に直接的な影響を与えます。

- 食事: 就寝直前に食事をとると、睡眠中も胃腸が消化活動を続けるため、脳や体が十分に休まらず、眠りが浅くなる原因となります。夕食は、就寝の3時間前までに済ませるのが理想です。

- カフェイン: コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには強い覚醒作用があり、その効果は4時間以上持続することもあります。就寝の4〜6時間前からは、カフェインを含む飲み物を避けるようにしましょう。

- アルコール: 「寝酒」は寝つきを良くするように感じられますが、それは間違いです。アルコールは、利尿作用によって夜中にトイレに行きたくなったり、アルコールが分解される過程で発生するアセトアルデヒドが交感神経を刺激したりするため、結果的に中途覚醒を増やし、睡眠の質を著しく低下させます。

入浴は寝る90分前までに済ませる

入浴も、運動と同様に深部体温をコントロールすることで快眠をサポートします。入浴によって一時的に上昇した深部体温が、ベッドに入る頃にちょうどよく下がってくることで、スムーズな入眠につながります。

- 実践のポイント:

- タイミングは、就寝の90分〜2時間前がベストです。

- お湯の温度は、38〜40℃程度のぬるめに設定します。熱すぎるお湯は交感神経を刺激し、逆効果になります。

- 15〜20分ほど、ゆったりと湯船に浸かることで、心身ともにリラックスできます。

寝る前のスマートフォンやPCの使用を避ける

スマートフォンやPC、タブレットなどの画面から発せられる「ブルーライト」は、睡眠に大きな悪影響を及ぼします。ブルーライトは、太陽光に多く含まれる波長の光であり、脳はこれを「昼間の光」と認識してしまいます。

その結果、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌が強力に抑制され、体内時計が乱れ、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりします。

- 実践のポイント:

- 就寝の1〜2時間前からは、スマートフォンやPCの使用を控えることを習慣にしましょう。

- 寝室にスマートフォンを持ち込まない「デジタル・デトックス」も効果的です。

- 就寝前は、読書(電子書籍ではなく紙の本)、ストレッチ、アロマを焚く、ヒーリング音楽を聴くなど、リラックスできる活動に切り替えましょう。

自分に合った寝具を選ぶ

毎日使う寝具が体に合っていないと、無意識のうちに体に負担がかかり、睡眠の質が低下します。

- 枕: 高すぎたり低すぎたりすると、首や肩に負担がかかり、いびきや肩こりの原因になります。理想は、立っている時と同じ自然な首のカーブを保てる高さのものです。

- マットレス: 柔らかすぎると腰が沈み込み、硬すぎると体に圧力が集中して血行が悪くなります。自然な寝返りが打ちやすく、体圧が均等に分散される硬さのものを選びましょう。

- 掛け布団: 季節に合った保温性と通気性のあるものを選び、快適な温度・湿度を保つことが大切です。

これらの生活習慣は、一つひとつは小さなことかもしれませんが、継続することで睡眠の質を大きく改善する力を持っています。薬に頼る前に、まずは自分の生活を見直すことから始めてみましょう。

不眠が続く場合は専門の医療機関へ相談を

市販の睡眠導入剤や生活習慣の改善を試みても、なお不眠の症状が改善しない場合は、一人で抱え込まずに専門の医療機関を受診することを強くお勧めします。セルフケアには限界があり、専門的な診断と治療が必要な状態かもしれません。

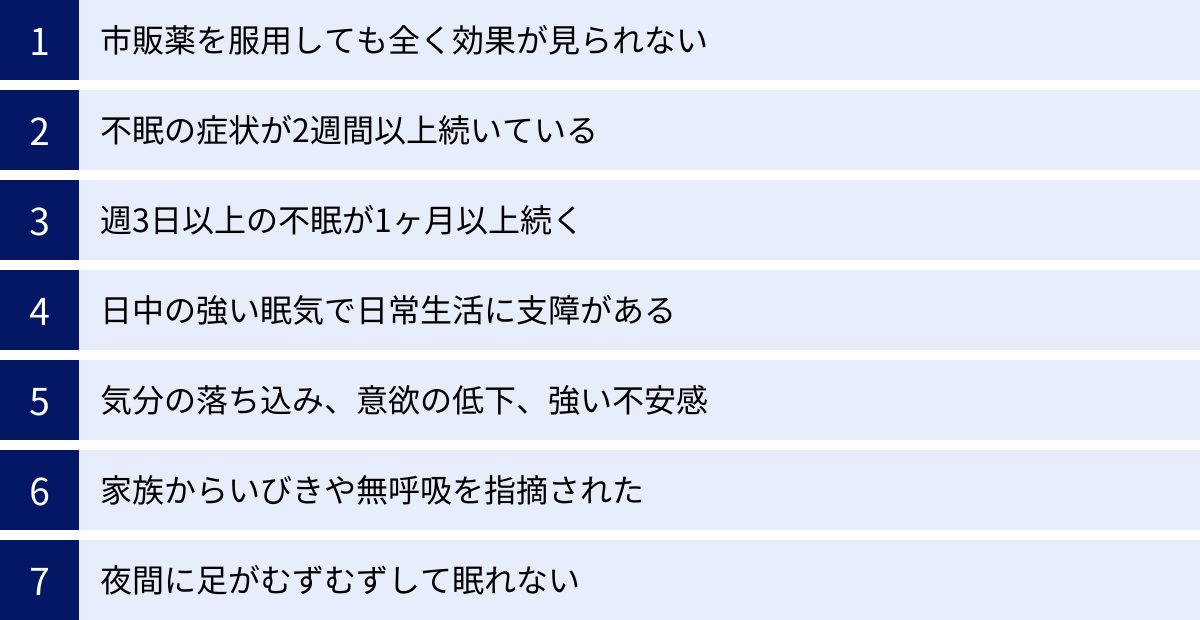

以下のようなサインが見られたら、医療機関への相談を検討してください。

- 市販薬を2〜3日服用しても、全く効果が見られない。

- 不眠の症状が2週間以上続いている。

- 週に3日以上の不眠が、1ヶ月以上続いている(慢性不眠症の疑い)。

- 日中の強い眠気や倦怠感で、仕事や学業、日常生活に支障が出ている。

- 気分の落ち込み、意欲の低下、不安感など、うつ病や不安障害を思わせる症状がある。

- 家族から、睡眠中の大きないびきや呼吸の停止を指摘された(睡眠時無呼吸症候群の疑い)。

- 夜間に足がむずむずしたり、動かしたくなったりして眠れない(レストレスレッグス症候群の疑い)。

これらの症状は、市販薬では対応できない、あるいはしてはいけない病気が背景にある可能性を示唆しています。

どの診療科を受診すればよいか:

不眠の相談先としては、主に以下の診療科が挙げられます。

- 精神科・心療内科: ストレスやうつ、不安などが不眠の主な原因と考えられる場合に最も適しています。カウンセリングや薬物療法など、多角的なアプローチで治療を行います。

- 睡眠外来・睡眠専門クリニック: 睡眠に関する問題を専門的に扱う医療機関です。睡眠時無呼吸症候群の検査(PSG検査)など、専門的な検査を受けることができます。

- かかりつけの内科など: まずは身近な医師に相談したいという場合は、かかりつけ医に相談してみるのもよいでしょう。必要に応じて、適切な専門医を紹介してもらえます。

医療機関では、詳細な問診や検査を通じて不眠の根本原因を特定し、一人ひとりに合った治療法を提案してくれます。治療法は薬物療法だけでなく、睡眠に関する誤った思い込みや習慣を修正していく「睡眠衛生指導」や、不眠に対する認知と行動を変える心理療法である「認知行動療法(CBT-I)」など、薬に頼らないアプローチも積極的に行われています。

つらい不眠を放置することは、心身の健康を損なうだけでなく、生活の質そのものを低下させてしまいます。市販薬はあくまで緊急避難的な「お守り」と考え、根本的な解決のためには、専門家の力を借りることをためらわないでください。あなたの快眠を取り戻すための、次の一歩を踏み出すことが何よりも大切です。