現代社会において、多くの人々が「眠れない」という悩みを抱えています。ストレス、不規則な生活、心身の不調など、その原因は多岐にわたります。このような不眠の症状を和らげるために用いられる代表的な医薬品が「睡眠導入剤」です。中でも、長年にわたり不眠治療の中心的な役割を担ってきたのが「ベンゾジアゼピン系睡眠導入剤」です。

この記事では、ベンゾジアゼピン系睡眠導入剤について、その作用の仕組みから、メリット、そして注意すべき副作用やデメリットまで、網羅的に解説します。また、非ベンゾジアゼピン系薬剤との違い、作用時間による種類の違い、安全に服用するための注意点、そして薬に頼らないための生活習慣改善に至るまで、専門的な知識を分かりやすくお伝えします。不眠に悩む方、あるいはご家族が睡眠導入剤の服用を検討している方が、正しい知識を得て、適切な治療を選択するための一助となれば幸いです。

目次

ベンゾジアゼピン系睡眠導入剤とは

ベンゾジアゼピン系睡眠導入剤(Benzodiazepine Hypnotics、BZD系薬剤とも呼ばれます)は、不眠症の治療に用いられる医療用医薬品の一群です。その歴史は古く、1960年代に登場して以来、その確かな効果から世界中で広く使用されてきました。主として、寝つきが悪い「入眠障害」や、夜中に何度も目が覚める「中途覚醒」などの症状を改善する目的で処方されます。

この薬剤群の大きな特徴は、睡眠を促す「催眠作用」だけでなく、不安を和らげる「抗不安作用」、筋肉の緊張をほぐす「筋弛緩作用」、そしてけいれんを抑える「抗けいれん作用」を併せ持つ点にあります。この多面的な作用により、特に不安や緊張が強くて眠れないタイプの不眠症に対して高い効果を発揮します。

しかし、その有効性の裏側で、依存性や離脱症状、翌日への持ち越し効果といった副作用のリスクも指摘されており、使用にあたっては医師の厳格な管理のもとで、用法・用量を正しく守ることが極めて重要です。近年では、これらの副作用を軽減するために開発された新しいタイプの睡眠薬も登場していますが、ベンゾジアゼピン系薬剤は依然として不眠治療における重要な選択肢の一つであり続けています。

作用の仕組み(メカニズム)

ベンゾジアゼピン系睡眠導入剤がどのようにして私たちの脳に働きかけ、眠りを誘うのでしょうか。その鍵を握っているのが、脳内の神経伝達物質であるGABA(ギャバ、γ-アミノ酪酸)です。

GABAは、脳の活動を抑制する、いわば「脳のブレーキ役」を担う主要な神経伝達物質です。私たちがリラックスしたり、眠りについたりする際には、このGABAが活発に働く必要があります。逆に、脳が興奮状態にあるとき(例えば、ストレスや不安を感じているとき)は、GABAの働きが相対的に弱まっています。

ベンゾジアゼピン系薬剤は、このGABAの働きを強力にサポートする役割を果たします。具体的には、脳の神経細胞に存在する「GABA-A受容体」という、GABAが結合するための受け皿に作用します。GABA-A受容体には、GABAが結合する部位とは別に、「ベンゾジアゼピン結合部位」という特別な場所が存在します。

ベンゾジアゼピン系薬剤がこの結合部位に結びつくと、GABA-A受容体の構造が変化し、本来のGABAが受容体により結合しやすくなります。その結果、GABAの「脳のブレーキ」作用が通常よりも大幅に増強されるのです。

GABA-A受容体は、細胞の内外のイオンの通り道である「クロライドイオン(Cl⁻)チャネル」と一体化しています。GABAが受容体に結合すると、このチャネルが開き、マイナスの電荷を持つクロライドイオンが細胞内に流入します。これにより、神経細胞は興奮しにくい状態(過分極)になります。ベンゾジアゼピン系薬剤は、このチャネルが開く頻度を高めることで、GABAによる神経抑制作用を間接的に強めているのです。

この一連の作用によって、脳全体の興奮が鎮まり、以下の4つの主要な効果がもたらされます。

- 鎮静・催眠作用: 脳の活動レベルが低下し、覚醒レベルが下がることで、眠気が誘発され、眠りにつきやすくなります。これが睡眠導入剤としての主たる作用です。

- 抗不安作用: 不安や恐怖といった感情を司る大脳辺縁系(特に扁桃体)の過剰な興奮を抑制し、不安感を和らげます。

- 筋弛緩作用: 脊髄における神経の反射を抑制することで、全身の筋肉の緊張をほぐします。

- 抗けいれん作用: 脳の異常な電気的興奮が広がるのを防ぎ、けいれん発作を抑制します。

これらの作用が複合的に働くことで、ベンゾジアゼピン系睡眠導入剤は、心身の緊張を解きほぐし、穏やかな眠りへと導くのです。

非ベンゾジアゼピン系睡眠導入剤との違い

不眠症の治療薬を調べていると、「非ベンゾジアゼピン系」という言葉を目にすることがあります。これは、ベンゾジアゼピン系薬剤が持つ副作用、特に筋弛緩作用や依存性の問題を軽減することを目指して1990年代以降に開発された、比較的新しいタイプの睡眠導入剤です。ゾルピデム、ゾピクロン、エスゾピクロンなどがこのカテゴリーに含まれ、「Z-drugs(ジードラッグ)」とも呼ばれます。

では、ベンゾジアゼピン系(BZD系)と非ベンゾジアゼピン系(非BZD系)は具体的に何が違うのでしょうか。その最も大きな違いは、作用するGABA-A受容体への「選択性」にあります。

前述の通り、ベンゾジアゼピン系薬剤はGABA-A受容体に広く作用し、催眠、抗不安、筋弛緩、抗けいれんという複数の効果を発揮します。GABA-A受容体には、実は「ω(オメガ)1」「ω2」「ω3」といった複数のサブタイプ(種類)が存在し、それぞれのサブタイプが異なる作用に関わっていることが分かっています。

- ω1受容体: 主に催眠・鎮静作用に関与します。

- ω2受容体: 主に抗不安作用や筋弛緩作用に関与します。

ベンゾジアゼピン系薬剤は、これらω1とω2の両方に区別なく作用します。そのため、睡眠を促すだけでなく、不安を和らげたり筋肉を緩めたりする効果も強く現れるのです。

一方、非ベンゾジアゼピン系薬剤は、催眠作用を司る「ω1受容体」に選択的に作用するように設計されています。 ω2受容体への親和性は低いため、ベンゾジアゼピン系に比べて抗不安作用や筋弛緩作用が弱いのが特徴です。この作用の選択性により、睡眠導入という本来の目的は達成しつつ、副作用として問題となりやすい「ふらつき・転倒(筋弛緩作用による)」や「翌日への持ち越し」のリスクを低減させることが期待されています。

両者の違いを以下の表にまとめます。

| 項目 | ベンゾジアゼピン系睡眠導入剤 (BZD系) | 非ベンゾジアゼピン系睡眠導入剤 (非BZD系) |

|---|---|---|

| 主な作用機序 | GABA-A受容体(ω1, ω2など)に非選択的に作用し、GABAの働きを増強する。 | GABA-A受容体のω1サブタイプに選択的に作用し、GABAの働きを増強する。 |

| 主な薬理作用 | 催眠、抗不安、筋弛緩、抗けいれん | 催眠作用が主。抗不安・筋弛緩作用は比較的弱い。 |

| 効果の特徴 | 不安や緊張が強い不眠に適している。効果が強力なものが多い。 | 睡眠導入に特化しており、切れ味が良い。「寝つき」の改善に特に有効。 |

| 主な副作用 | 依存性、離脱症状、持ち越し効果、ふらつき・転倒、健忘など。 | 依存性や離脱症状はBZD系より少ないとされるが皆無ではない。持ち越しやふらつきも比較的少ない。 |

| 代表的な薬剤(一般名) | トリアゾラム、ブロチゾラム、フルニトラゼパム、クアゼパムなど | ゾルピデム、ゾピクロン、エスゾピクロンなど |

どちらの薬剤が優れているというわけではなく、患者さんの不眠のタイプや背景(不安の有無など)、年齢、体質などを総合的に考慮して、医師が適切な薬剤を選択します。例えば、強い不安感から眠れない方にはベンゾジアゼピン系が、単純な入眠困難で、かつ転倒リスクを避けたい高齢者には非ベンゾジアゼピン系が選択される傾向があります。

なお、近年ではこれらGABAに作用する薬剤とは全く異なるメカニズムを持つ新しい睡眠薬も登場しています。

- メラトニン受容体作動薬: 体内時計を調整するホルモン「メラトニン」の受容体を刺激し、自然な眠りを促します。依存性が極めて少ないのが特徴です。

- オレキシン受容体拮抗薬: 覚醒を維持する物質「オレキシン」の働きをブロックすることで、脳を覚醒状態から睡眠状態へと切り替えます。こちらも依存性が少なく、より自然な睡眠経過に近いとされています。

これらの新しい薬剤の登場により、不眠症治療の選択肢は大きく広がりました。しかし、効果の強さや即効性という点では、依然としてベンゾジアゼピン系薬剤に利点がある場面も多く、適切に使用すれば非常に有用な治療薬であることに変わりはありません。

ベンゾジアゼピン系睡眠導入剤のメリット

副作用のリスクが指摘される一方で、ベンゾジアゼピン系睡眠導入剤が長年にわたって処方され続けているのは、他の薬剤にはない明確なメリットがあるからです。特に「効果の速さ」と「抗不安効果」は、この薬剤群の大きな強みと言えます。

速やかな効果が期待できる

ベンゾジアゼピン系睡眠導入剤の最大のメリットの一つは、服用後、比較的短時間で効果が現れる即効性です。多くの薬剤は服用後15分から30分程度で効果を発揮し始め、スムーズな入眠をサポートします。

これは、なかなか寝付けない「入眠障害」に悩む人にとって、非常に大きな安心感につながります。「今日もまた眠れないのではないか」「ベッドに入ってから何時間も苦しまなければならないのか」といった予期不安は、それ自体が不眠を悪化させる悪循環を生み出します。しかし、この薬を服用すれば速やかに入眠できるという確信は、この悪循環を断ち切るきっかけとなり得ます。

なぜこれほど速やかに効果が現れるのでしょうか。その理由は、薬剤の吸収の速さと、脳へ到達しやすさにあります。ベンゾジアゼピン系薬剤は脂溶性(油に溶けやすい性質)が高く、消化管から速やかに吸収され、血液脳関門という脳のバリアを容易に通過して、作用部位である脳内のGABA-A受容体に素早く到達します。

例えば、以下のような状況で、この即効性は特に役立ちます。

- 翌日に重要な会議や試験などがあり、絶対に寝坊できないプレッシャーからかえって目が冴えてしまう時。

- 環境の変化(出張や旅行など)で一時的に寝付けなくなった時。

- つらい出来事があって精神的に高ぶっており、心を落ち着けて眠りにつきたい時。

このように、「今夜だけは確実に眠りたい」という切実なニーズに応えられる点が、ベンゾジアゼピン系睡眠導入剤が頼りにされる大きな理由です。非ベンゾジアゼピン系薬剤にも即効性のあるものはありますが、効果の確実性や強さという点では、ベンゾジアゼピン系が優位な場合も少なくありません。ただし、この「すぐに効く」という体験が、後述する精神的依存につながる可能性もはらんでいるため、あくまで医師の指示のもとで、頓服(とんぷく:症状がある時だけ服用すること)的に使用するなど、適切な使い方をすることが重要です。

不安を和らげる効果がある

ベンゾジアゼピン系睡眠導入剤のもう一つの重要なメリットは、催眠作用と同時に強力な「抗不安作用」を併せ持つことです。

不眠の原因は一つではありませんが、ストレス社会を生きる現代人にとって、不安や心配事が原因で眠れなくなるケースは非常に多く見られます。仕事のプレッシャー、人間関係の悩み、将来への漠然とした不安などが頭の中を駆け巡り、交感神経が優位な興奮状態が続くことで、心身がリラックスできず、眠りにつくことが困難になります。これは「精神生理性不眠症」と呼ばれる代表的な不眠のタイプです。

このような「不安が原因の不眠」に対して、ベンゾジアゼピン系睡眠導入剤は非常に高い効果を発揮します。作用機序の項で説明した通り、この薬剤は脳の感情を司る大脳辺縁系の興奮を鎮めることで、不安感を直接的に和らげます。つまり、眠れないという「結果」だけでなく、眠れない原因となっている「不安」にも同時にアプローチできるのです。

不安が和らぐと、心拍数が落ち着き、筋肉の緊張がほぐれ、心身ともにリラックスした状態になります。これは、人が自然に眠りに入るための準備段階と同じです。単に覚醒レベルを強制的に下げるだけでなく、不安を取り除いて心穏やかな状態を作り出すことで、より質の良い眠りへと導くことが期待できます。

この抗不安作用は、睡眠の問題だけでなく、パニック障害や全般性不安障害といった不安障害の治療にも応用されています(その場合は、睡眠導入剤としてではなく、抗不安薬として日中に使用されることもあります)。

非ベンゾジアゼピン系薬剤やメラトニン受容体作動薬、オレキシン受容体拮抗薬などは、催眠作用に特化しているものが多く、ベンゾジアゼピン系ほどの強力な抗不安作用は持っていません。そのため、患者さんの不眠の背景に強い不安や焦燥感が認められる場合には、医師はベンゾジアゼピン系薬剤の処方を積極的に検討します。

このように、ベンゾジアゼピン系睡眠導入剤は、その速やかな効果と不安を和らげる作用により、多くの不眠に悩む人々にとって心強い味方となってきました。しかし、これらの強力なメリットは、同時に注意すべきデメリットと表裏一体の関係にあることを理解しておく必要があります。

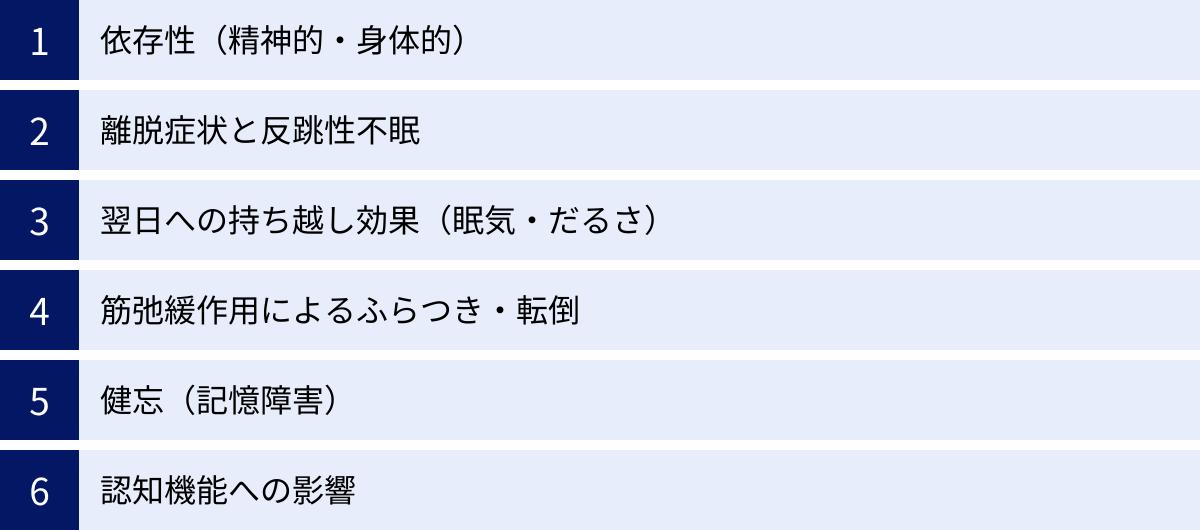

ベンゾジアゼピン系睡眠導入剤の主な副作用とデメリット

ベンゾジアゼピン系睡眠導入剤は、その確かな効果の一方で、いくつかの重要な副作用とデメリットを持っています。これらのリスクを正しく理解し、適切に対処することが、安全な薬物治療の鍵となります。特に長期・大量の服用はリスクを高めるため、注意が必要です。

依存性(精神的・身体的)

最も注意すべき副作用が「依存性」です。依存には、精神的依存と身体的依存の二つの側面があります。

- 精神的依存( Psychological Dependence)

精神的依存とは、「この薬がないと眠れない」「薬を飲まないと不安だ」という強い思い込みが生じ、薬を手放せなくなる状態を指します。ベンゾジアゼピン系薬剤の速やかな効果や不安を和らげる効果は、服用者に強い安心感(多幸感と表現されることもあります)をもたらします。この心地よい体験が繰り返されることで、「薬さえあれば大丈夫」という考えが強化され、薬への渇望が生まれます。これが精神的依存の正体です。不眠の根本原因が解決していないにもかかわらず、薬に頼り続けることで、依存はさらに深まっていきます。 - 身体的依存(Physical Dependence)

身体的依存とは、薬が体内にある状態に身体が慣れてしまい、薬がなくなると不快な身体症状(離脱症状)が現れる状態を指します。ベンゾジアゼピン系薬剤を連用すると、脳は薬によってGABAの作用が常に増強されている状態に適応しようとします。具体的には、GABA-A受容体の感受性を低下させたり、受容体の数を減らしたりします(ダウンレギュレーション)。この状態で急に薬の服用をやめると、GABAの抑制機能が通常よりも低下した状態になり、脳が過剰な興奮状態に陥ります。これが、次に説明する「離脱症状」を引き起こすのです。

依存性は、特に使用期間が長く、使用量が多いほど形成されやすくなります。 また、作用時間が短い薬剤ほど、服用時と血中濃度が低下した時のギャップが大きいため、依存を形成しやすい傾向があるとされています。

離脱症状と反跳性不眠

身体的依存が形成された状態で、薬を急に減量したり中断したりすると、様々な心身の不調、すなわち「離脱症状」が現れることがあります。これは、薬によって抑制されていた神経活動が、急に抑制を解かれて過剰にリバウンドするために起こります。

離脱症状の具体的な内容は多岐にわたりますが、代表的なものには以下のようなものがあります。

- 精神症状: 強い不安、焦燥感、イライラ、気分の落ち込み、不眠、悪夢

- 身体症状: 頭痛、めまい、吐き気、発汗、震え、動悸、筋肉のけいれんやこわばり

- 知覚過敏: 光や音、匂いに過敏になる

特に問題となるのが「反跳性不眠(Rebound Insomnia)」です。これは、睡眠薬をやめたことで、服用を始める前よりも強い不眠症状が現れる現象を指します。例えば、もともとは寝つきが悪いだけの入眠障害だった人が、薬をやめた途端に夜中に何度も目が覚め、朝早くに目が覚めてしまうといった、より深刻な不眠に悩まされることがあります。このつらい体験が、「やはり薬がないとダメだ」という思い込みを強化し、精神的依存をさらに深める悪循環につながります。

離脱症状や反跳性不眠は、作用時間が短い薬剤ほど、血中濃度が急激に低下するため、強く現れやすい傾向があります。そのため、自己判断での急な中断は絶対に避けるべきです。

翌日への持ち越し効果(眠気・だるさ)

持ち越し効果(Hangover)とは、服用した薬の効果が翌朝以降も続いてしまい、日中に眠気や倦怠感、集中力の低下、頭がぼーっとするといった症状が現れることです。

この原因は、薬剤の「半減期」の長さに関係しています。半減期とは、薬の血中濃度が最高値に達してから、半分に下がるまでにかかる時間のことです。この半減期が長い薬剤(中間作用型や長時間作用型)ほど、体内に薬が長く留まるため、翌日まで作用が持ち越されやすくなります。

持ち越し効果は、単に不快なだけでなく、日常生活に深刻な影響を及ぼす可能性があります。学業や仕事のパフォーマンス低下はもちろんのこと、自動車の運転や危険な機械の操作中に重大な事故を引き起こすリスクを高めます。日本の道路交通法では、睡眠導入剤の影響下での運転は禁止されています。持ち越し効果がある場合は、絶対に運転してはいけません。

高齢者の場合、薬の代謝・排泄機能が低下しているため、若い人と同じ量を服用しても血中濃度が高くなりやすく、持ち越し効果がより顕著に現れる傾向があるため、特に注意が必要です。

筋弛緩作用によるふらつき・転倒

ベンゾジアゼピン系薬剤が持つ「筋弛緩作用」は、不安による体のこわばりを和らげるというメリットがある一方で、副作用として足元がおぼつかなくなる「ふらつき」や、それによる「転倒」のリスクを高めます。

このリスクは、特に高齢者において深刻な問題となります。夜中にトイレに起きた際にふらついて転倒し、大腿骨などを骨折してしまうケースは少なくありません。骨折をきっかけに寝たきりになってしまうこともあり、QOL(生活の質)を著しく低下させる原因となり得ます。

非ベンゾジアゼピン系薬剤は、この筋弛緩作用が比較的弱いとされていますが、ゼロではありません。ベンゾジアゼピン系、非ベンゾジアゼピン系を問わず、睡眠薬を服用している間は、夜間に起き上がる際には特に慎重に行動することが重要です。

健忘(記憶障害)

健忘、特に「前向性健忘」もベンゾジアゼピン系薬剤に特徴的な副作用です。前向性健忘とは、薬を服用した後の出来事を記憶できなくなる状態を指します。例えば、薬を飲んだ後に誰かと電話で話したり、何かを食べたりしたにもかかわらず、翌朝になるとそのことを全く覚えていない、ということが起こります。

これは、薬の作用によって、新しい情報を記憶として定着させる脳の機能が一時的に抑制されるために起こります。この副作用を避けるためには、薬を服用したら、他のことはせずにすぐに床につき、眠りに入ることが非常に重要です。「就寝直前」に服用するというルールは、この健忘のリスクを最小限に抑えるためにも徹底されるべきです。

また、アルコールと併用すると、この健忘のリスクは著しく増大します。 相互作用により、脳への抑制作用が過度に強まり、記憶が完全に抜け落ちてしまう「ブラックアウト」や、異常な行動(夢遊病様症状)を引き起こす危険性があるため、アルコールとの併用は絶対に避けなければなりません。

認知機能への影響

ベンゾジアゼピン系薬剤の長期使用が、注意力、集中力、学習能力といった認知機能に及ぼす影響については、長年にわたり議論されてきました。一部の研究では、長期服用者において認知機能テストの成績が低下することや、認知症のリスクが上昇する可能性が示唆されています。

この因果関係については、まだ結論が出ていない部分も多く、不眠や不安そのものが認知機能低下のリスク因子である可能性も指摘されています。しかし、少なくとも薬剤の作用が残っている日中には、思考力や判断力が鈍る可能性があることは否定できません。

特に高齢者の場合、もともと認知機能が低下しているところに薬剤の影響が加わることで、混乱(せん妄)をきたしやすくなることもあります。こうしたリスクを考慮し、現在の不眠症治療のガイドラインでは、ベンゾジアゼピン系薬剤の使用は必要最小限の期間に留めるべきとされています。

【作用時間別】ベンゾジアゼピン系睡眠導入剤の4つの種類と主な薬剤

ベンゾジアゼピン系睡眠導入剤は、体内で作用する時間の長さ(薬物動態学的には「血中濃度半減期」で分類)によって、大きく4つのタイプに分けられます。どのタイプの薬が処方されるかは、患者さんの不眠の症状(寝つきが悪いのか、途中で起きてしまうのかなど)によって決まります。

不眠のタイプと、それに対応する薬剤の作用時間の関係性を理解することは、自分の治療を深く知る上で非常に重要です。

| 不眠のタイプ | 主な症状 | 適した薬剤の作用時間 |

|---|---|---|

| 入眠障害 | ベッドに入っても30分~1時間以上なかなか寝付けない。 | 超短時間作用型、短時間作用型 |

| 中途覚醒 | 寝ている途中で何度も目が覚めてしまい、その後なかなか寝付けない。 | 短時間作用型、中間作用型 |

| 早朝覚醒 | 起きたい時刻より2時間以上早く目が覚めてしまい、二度寝できない。 | 中間作用型、長時間作用型 |

| 熟眠障害 | 睡眠時間は足りているはずなのに、ぐっすり眠れた感じがしない。 | 薬剤選択は症状により様々。 |

以下に、作用時間別の4つの分類と、それぞれの特徴、メリット・デメリット、代表的な薬剤(一般名)を解説します。

① 超短時間作用型

- 半減期: 2~4時間程度

- 特徴: 服用後すぐに効果が現れ、作用が短時間で消失します。 まさに「寝つき」を良くすることに特化したタイプです。

- 適した不眠タイプ: 入眠障害

- メリット:

- 即効性が高く、寝つきの悪さを速やかに改善できる。

- 体からの消失が速いため、翌朝への持ち越し効果(眠気、だるさ)がほとんどない。

- デメリット:

- 作用時間が短すぎるため、中途覚醒や早朝覚醒には効果が期待できない。

- 服用時と薬が切れた時の血中濃度の落差が激しいため、反跳性不眠や依存を形成しやすい傾向がある。

- 服用直後に効果が強く出るため、健忘のリスクに注意が必要。

- 代表的な薬剤(一般名): トリアゾラム、ブロチゾラム

このタイプは、入眠さえできれば朝まで眠れるという人に最適な選択肢です。しかし、その切れ味の良さから依存につながりやすいため、漫然とした連用は避け、頓服での使用が望ましいとされています。

② 短時間作用型

- 半減気: 6~10時間程度

- 特徴: 超短時間作用型よりは長く、一般的な睡眠時間(6~8時間)をカバーするように作用します。

- 適した不眠タイプ: 入眠障害、軽度の中途覚醒

- メリット:

- 寝つきを良くする効果に加え、夜間の浅い眠りや短い中途覚醒もある程度防ぐことができる。

- 超短時間作用型に比べると、反跳性不眠のリスクはやや低い。

- 持ち越し効果も比較的少ない。

- デメリット:

- 人によっては、翌朝に軽い眠気が残ることがある。

- 深刻な中途覚醒や早朝覚醒には効果が不十分な場合がある。

- 代表的な薬剤(一般名): エチゾラム、ロルメタゼパム、リルマザホン

入眠障害が主でありながら、少し中途覚醒もある、という最も一般的な不眠のパターンに適しており、広く使用されているタイプです。非ベンゾジアゼピン系のゾルピデムやエスゾピクロンも、この短時間作用型に近い特性を持っています。

③ 中間作用型

- 半減期: 12~24時間程度

- 特徴: 作用時間が長く、一晩中しっかりと効果が持続します。

- 適した不眠タイプ: 中途覚醒、早朝覚醒

- メリット:

- 夜中に目が覚めてしまうのを防ぎ、朝まで安定した睡眠を維持するのに役立つ。

- 血中濃度の変動が緩やかなため、超短時間・短時間作用型に比べて離脱症状や反跳性不眠が起こりにくい。

- デメリット:

- 作用が翌日まで持ち越されやすく、日中の眠気、ふらつき、集中力低下といった副作用が問題になりやすい。

- 効果の発現が比較的緩やかなため、即効性を求める入眠障害には向かない場合がある。

- 代表的な薬剤(一般名): フルニトラゼパム、ニトラゼパム、エスタゾラム

夜中に何度も目が覚めて困っている人や、朝早くに目が覚めて気分が落ち込んでしまうといった人に適しています。ただし、持ち越し効果のリスクを十分に理解し、特に自動車の運転などには細心の注意が必要です。

④ 長時間作用型

- 半減期: 24時間以上

- 特徴: 非常に長く体内に留まり、24時間以上にわたって作用が持続します。

- 適した不眠タイプ: 重度の中途覚醒・早朝覚醒、日中にも強い不安が続く場合

- メリット:

- 一度服用すると血中濃度が安定し、離脱症状が最も起こりにくい。

- 睡眠の改善だけでなく、日中の不安を和らげる効果も期待できる。

- 減薬・中止を目指す際に、作用時間の短い薬からこのタイプに置き換えてから徐々に減量する方法(置換漸減法)で用いられることがある。

- デメリット:

- 持ち越し効果や日中の眠気、ふらつきのリスクが最も高い。

- 連日服用すると薬が体内に蓄積しやすく、高齢者では特に副作用が強く出ることがある。

- 催眠作用だけでなく、抗不安薬としての側面が強い。

- 代表的な薬剤(一般名): クアゼパム、フルラゼパム

現在では、睡眠導入の目的でこのタイプが第一選択となることは少なくなっています。しかし、他の薬剤でコントロールが難しい重度の不眠や、強い不安障害を合併している場合、あるいは安全な減薬のプロセスで重要な役割を果たすことがあります。

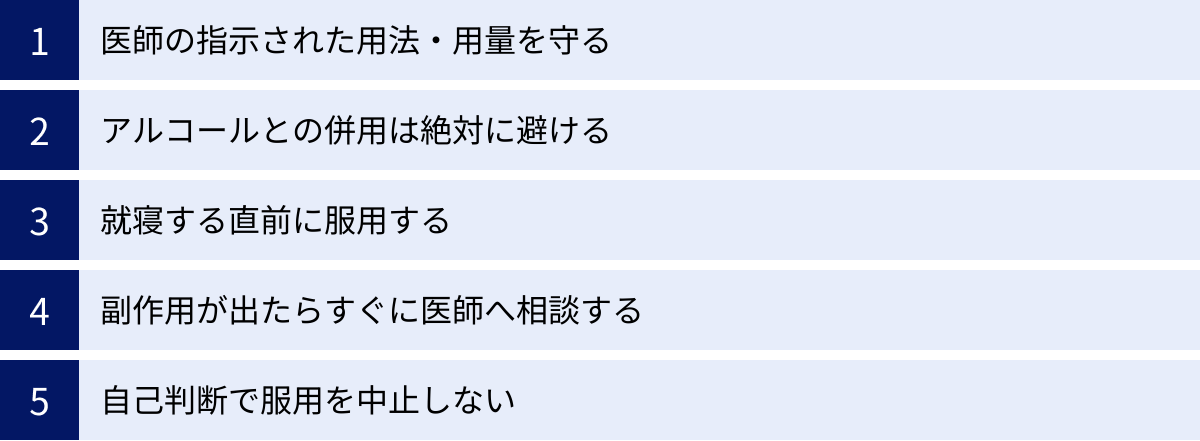

ベンゾジアゼピン系睡眠導入剤を服用する際の5つの注意点

ベンゾジアゼピン系睡眠導入剤は、正しく使えば非常に有効な薬ですが、使い方を誤ると深刻な問題を引き起こす可能性があります。安全に治療を進めるために、以下の5つの注意点を必ず守るようにしましょう。

① 医師の指示された用法・用量を守る

これは最も基本的かつ重要なルールです。自己判断で薬の量を増やしたり、飲む回数を増やしたりすることは絶対にやめてください。

「最近効きが悪くなった気がするから、2錠飲んでみよう」といった安易な増量は、耐性(薬が効きにくくなること)を形成し、依存への道を早めるだけです。効果が不十分に感じる場合は、必ず処方した医師に相談してください。医師は、症状の変化や副作用の有無を確認した上で、薬剤の種類を変更したり、他の治療法(非薬物療法など)を組み合わせたりといった適切な対応を検討します。

また、他人に処方された睡眠薬をもらったり、自分の薬をあげたりすることも非常に危険です。人によって最適な薬や用量は異なります。必ず専門家である医師の診断と指示に従ってください。

② アルコールとの併用は絶対に避ける

睡眠薬とアルコール(お酒)を一緒に飲むことは、極めて危険な行為です。 どちらも中枢神経の働きを抑制する作用があるため、併用すると作用が予期せぬ形で増強されてしまいます。

具体的には、以下のような深刻な事態を引き起こす可能性があります。

- 過度の鎮静・呼吸抑制: 脳の呼吸を司る中枢まで抑制され、最悪の場合、呼吸が止まってしまう危険性があります。

- 記憶障害(健忘): 薬単独よりもはるかに強く健忘が現れ、服用後の記憶が完全に失われる「ブラックアウト」状態になることがあります。

- 精神運動機能の低下: ろれつが回らなくなったり、まっすぐ歩けなくなったりするだけでなく、判断力が著しく低下し、異常な行動や攻撃的な言動をとってしまうことがあります。

「寝酒」の習慣がある人もいますが、アルコールは睡眠の質を悪化させ(特に後半の睡眠を浅くする)、利尿作用で夜中にトイレに行きたくなるなど、不眠の原因にもなります。睡眠薬を服用している期間は、禁酒を徹底することが原則です。

③ 就寝する直前に服用する

ベンゾジアゼピン系睡眠導入剤は、「ベッドに入って、もうこれ以上何もせずに眠るだけ」という状態になってから服用してください。

服用してから効果が現れるまでの間に、仕事をしたり、メールをチェックしたり、家事をしたりすると、ふらつきによる転倒や、前向性健忘(その間の行動を覚えていない)のリスクが高まります。薬を飲んだらすぐに電気を消して横になる、という習慣を徹底しましょう。

また、服用後にスマートフォンやテレビなどを見ると、その光(ブルーライト)が脳を覚醒させてしまい、薬の効果を妨げてしまう可能性もあります。スムーズな入眠のためにも、服薬後はリラックスして眠りにつくことに集中することが大切です。

④ 副作用が出たらすぐに医師へ相談する

服用を始めてから、以下のような好ましくない症状が現れた場合は、我慢せずに速やかに医師や薬剤師に相談してください。

- 翌日の強い眠気やだるさ(持ち越し効果)

- 日中のふらつき、めまい

- 物忘れがひどくなった(健忘)

- 集中力の低下、頭がぼーっとする

- 悪夢を見るようになった

- その他、いつもと違う心身の不調

これらの副作用は、薬が体に合っていない、あるいは量が多すぎるサインかもしれません。医師に相談することで、薬の量を調節したり、作用時間の異なる別の薬に変更したりといった対策をとることができます。副作用を放置することは、QOLの低下や思わぬ事故につながる可能性があります。「これくらいは仕方ない」と自己判断せず、専門家に伝えることが重要です。

⑤ 自己判断で服用を中止しない

長期間服用していた薬を、「もう必要ないだろう」と自己判断で突然やめてしまうことは非常に危険です。 前述の通り、身体的依存が形成されている場合、急な中断はつらい離脱症状や反跳性不眠を引き起こす可能性があります。

この体験は、「やはり薬がないと生きていけない」という絶望感や無力感につながり、薬をやめることを一層困難にしてしまいます。薬をやめたい、減らしたいと思った時こそ、必ず医師に相談してください。医師は、安全に薬を減らしていくための専門的な知識と計画を持っています。次の章で詳しく解説するように、安全な減薬・中止には専門家との連携が不可欠です。

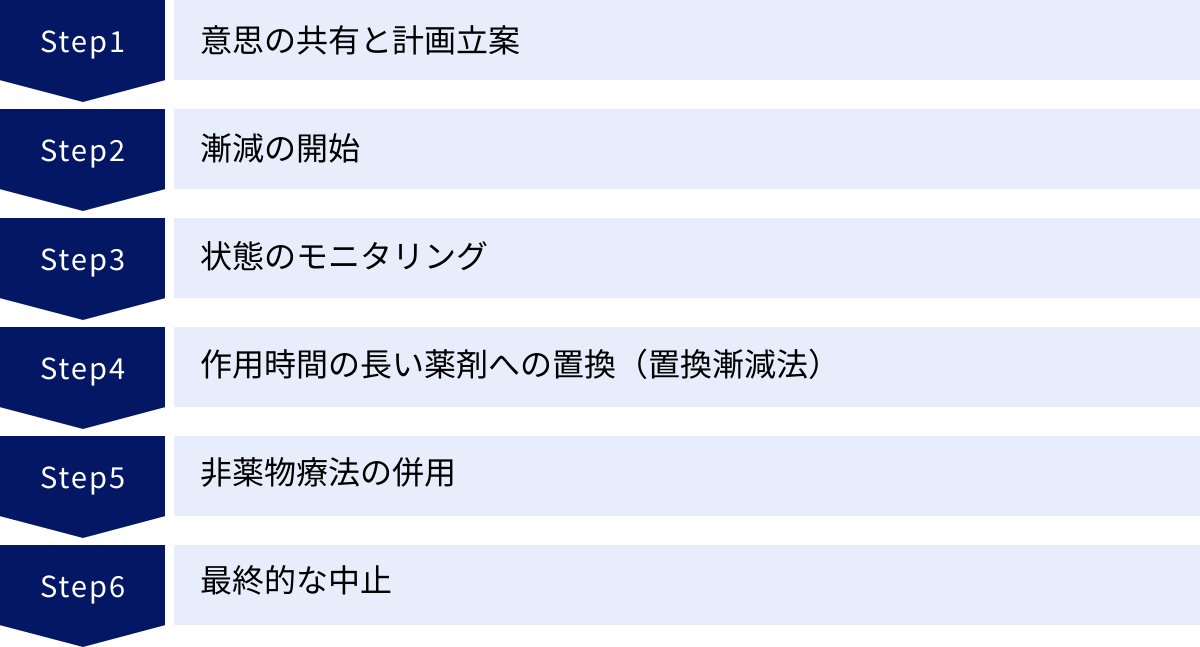

減薬・中止(やめたい)場合に知っておくべきこと

ベンゾジアゼピン系睡眠導入剤は、原則として漫然と長期使用するべき薬ではありません。多くの人が、いずれは薬に頼らずに眠れるようになりたいと願っています。しかし、その「やめ方」には専門的な知識と細心の注意が必要です。

なぜ自己判断での中断が危険なのか

繰り返しになりますが、ベンゾジアゼピン系睡眠導入剤をある程度の期間(一般的には1ヶ月以上)服用していると、脳が薬のある状態に慣れてしまい、身体的依存が形成されることがあります。この状態で突然薬を断つと、脳内の神経伝達のバランスが急激に崩れ、深刻な離脱症状に見舞われるリスクがあります。

離脱症状の激しさは、脳がパニックを起こしている状態と表現できます。今まで薬の力で抑えられていた神経活動が一気に噴出し、コントロール不能になるのです。主な症状として、以下のようなものが挙げられます。

- 激しい不眠(反跳性不眠): 服用前より何倍もひどい不眠に襲われる。

- 極度の不安・恐怖: 理由のない強い不安感やパニック発作。

- 自律神経症状: 動悸、発汗、震え、吐き気、めまい。

- 知覚過敏: 光が異常に眩しく感じたり、音が大きく聞こえたりする。

- 身体の痛み: 頭痛、筋肉痛、しびれ。

- 精神症状: 抑うつ、イライラ、現実感の喪失、まれに幻覚やけいれん。

このようなつらい症状を経験すると、「薬をやめるなんて無理だ」と感じてしまい、再び薬に頼らざるを得なくなります。自己判断での中断は、減薬の失敗体験となり、かえって薬への依存を強固にしてしまうという悪循環に陥る危険性が高いのです。安全かつ確実に薬をやめるためには、医師という専門家のナビゲーションが絶対に必要です。

医師と相談しながら進める減薬・断薬の方法

安全な減薬・中止の基本原則は「ゆっくり、少しずつ」です。医師の指導のもと、計画的に行われる減薬法を「漸減法(ぜんげんほう)」と呼びます。

漸減法の具体的な進め方は、患者さん一人ひとりの状態(服用期間、用量、薬剤の種類、心身の状態など)によって異なりますが、一般的には以下のようなステップで進められます。

- 意思の共有と計画立案:

まず、患者さん自身が「薬を減らしたい」という明確な意思を持ち、それを医師に伝えます。その上で、医師と患者さんが協力して、無理のない減薬スケジュールを立てます。目標達成までの期間は、数週間から数ヶ月、場合によっては1年以上かかることもあります。「焦らないこと」が最も重要です。 - 漸減の開始:

現在の服用量から、10%~25%程度の量を2~4週間かけて減らしていくのが一般的なペースです。例えば、1mgの錠剤を服用している場合、まずは0.75mgに減らして2週間様子を見る、といった形です。錠剤を半分に割ったり、より用量の少ない錠剤に変更したりしながら、段階的に減らしていきます。 - 状態のモニタリング:

減薬中は、離脱症状が出ていないか、不眠が悪化していないかなどを慎重に観察します。もし、つらい症状が現れた場合は、無理をせず、一時的に減薬前の量に戻したり、減量のペースをさらに緩めたりします。 - 作用時間の長い薬剤への置換(置換漸減法):

特に作用時間の短い薬(超短時間・短時間作用型)は、血中濃度の変動が激しく離脱症状が出やすいため、減薬が難しいことがあります。その場合、いったん作用時間の長い薬剤(長時間作用型など)に切り替えてから漸減を始めることがあります。作用時間の長い薬は血中濃度が安定しているため、離脱症状が起こりにくく、よりスムーズに減量を進められる利点があります。 - 非薬物療法の併用:

減薬を成功させるためには、薬を減らすと同時に、薬なしで眠れるための土台作りが不可欠です。後述する「睡眠衛生指導(生活習慣の改善)」や、不眠に対する認知の歪みを修正する「認知行動療法(CBT-I)」などを並行して行うことが強く推奨されます。 - 最終的な中止:

ごく少量まで減らすことができたら、最終的に服用を中止します。場合によっては、隔日服用などを経て完全に中止することもあります。

このプロセスは、決して平坦な道のりではないかもしれません。しかし、専門家である医師と信頼関係を築き、二人三脚で取り組むことで、安全に薬からの卒業を目指すことは十分に可能です。

睡眠薬に頼らないための生活習慣の改善

睡眠薬は、つらい不眠症状を一時的に緩和する「対症療法」です。根本的に不眠を克服し、薬への依存から脱却するためには、自分自身の力で眠れる体と心を取り戻すための生活習慣の見直し(睡眠衛生の改善)が欠かせません。薬の減量と並行して、以下の習慣を少しずつ取り入れてみましょう。

睡眠環境を整える

快適な眠りのためには、寝室がリラックスできる空間であることが重要です。

- 光: 寝室はできるだけ暗くしましょう。遮光カーテンを利用するのが効果的です。就寝1~2時間前からは、スマートフォンやPC、テレビなどの強い光(特にブルーライト)を浴びるのを避けます。ブルーライトは、睡眠を促すホルモン「メラトニン」の分泌を抑制してしまいます。

- 音: 静かな環境が理想です。外部の騒音が気になる場合は、耳栓やホワイトノイズマシンなどを活用するのも良いでしょう。

- 温度・湿度: 快適と感じる室温(夏場は25~26℃、冬場は22~23℃が目安)と、湿度(50~60%程度)を保ちましょう。寝具の中の温度(寝床内気候)も重要で、吸湿性・放湿性の良い寝具を選ぶことが大切です。

- 寝具: 体に合ったマットレスや枕を選びましょう。硬すぎず、柔らかすぎず、自然な寝姿勢を保てるものが理想です。

バランスの取れた食事を心がける

日々の食生活も、睡眠の質に大きく影響します。

- 朝食をしっかりとる: 朝食は、体内時計をリセットする上で重要なスイッチです。決まった時間に朝食をとる習慣をつけましょう。

- トリプトファンを摂取する: 睡眠ホルモン「メラトニン」は、「セロトニン」という神経伝達物質から作られ、そのセロトニンの原料となるのが必須アミノ酸の「トリプトファン」です。トリプトファンは、乳製品、大豆製品、バナナ、ナッツ類などに多く含まれています。

- カフェイン・アルコールを避ける: カフェインには強い覚醒作用があり、その効果は数時間持続します。午後3時以降のコーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどの摂取は避けましょう。アルコールは寝つきを良くするように感じますが、睡眠の後半部分を浅くし、中途覚醒の原因となります。

- 就寝前の食事: 就寝直前に食事をとると、消化活動のために内臓が働き続け、眠りが浅くなります。夕食は就寝の3時間前までには済ませておくのが理想です。

適度な運動を取り入れる

定期的な運動習慣は、入眠をスムーズにし、深い睡眠を増やす効果があります。

- 運動のタイミング: 夕方から就寝3時間前くらいまでの時間帯に、少し汗ばむ程度の有酸素運動(ウォーキング、ジョギング、水泳など)を行うのが最も効果的です。運動によって上昇した深部体温が、就寝時間に向けて徐々に低下していく過程で、自然な眠気が誘発されます。

- 避けるべき運動: 就寝直前の激しい運動は、交感神経を興奮させてしまい、かえって寝つきを悪くするので避けましょう。

- ストレッチ: 就寝前に軽いストレッチやヨガを行うと、心身のリラックスにつながり、寝つきを良くする助けになります。

ストレスを管理する方法を見つける

ストレスは不眠の最大の敵です。自分に合ったストレス解消法を見つけ、日常生活にうまく取り入れることが大切です。

- リラクゼーション法: 深呼吸、漸進的筋弛緩法(筋肉に力を入れたり抜いたりを繰り返し、緊張をほぐす方法)、自律訓練法などを試してみましょう。寝る前に数分間行うだけでも効果が期待できます。

- 入浴: 就寝の1~2時間前に、ぬるめのお湯(38~40℃)にゆっくりと浸かると、心身がリラックスし、深部体温の変化も手伝ってスムーズな入眠につながります。

- 趣味の時間を持つ: 仕事や悩みのことから離れ、自分が楽しめることに没頭する時間を作りましょう。

- 思考の切り替え: 「眠らなければ」と焦るほど、脳は覚醒してしまいます。「ベッドは眠るための場所」と割り切り、眠れない時は一度ベッドから出て、リラックスできること(静かな音楽を聴く、読書するなど)をして、眠気が来てから再びベッドに戻る「刺激制御療法」も有効です。

これらの生活習慣の改善は、すぐに効果が出るものではないかもしれませんが、根気強く続けることで、薬に頼らなくても眠れる本来の力を取り戻すことができます。

よくある質問

最後に、ベンゾジアゼピン系睡眠導入剤に関して、多くの人が抱く疑問についてお答えします。

市販の睡眠改善薬との違いは何ですか?

ドラッグストアなどで購入できる「睡眠改善薬」と、医師が処方する「睡眠導入剤」は、全く異なる種類の薬です。

- 睡眠導入剤(医療用医薬品):

これまで解説してきたベンゾジアゼピン系や非ベンゾジアゼピン系などの薬剤です。脳内のGABA受容体などに直接作用し、積極的に眠りを誘発します。 効果が強い分、副作用のリスクもあり、医師の処方が必要です。不眠症という「病気」の治療に用いられます。 - 睡眠改善薬(一般用医薬品):

主成分は「ジフェンヒドラミン塩酸塩」などの抗ヒスタミン薬です。これは、もともとアレルギー(鼻水、かゆみなど)を抑えるための成分ですが、副作用として眠気を引き起こすことが知られています。この「眠くなる副作用」を利用したものが睡眠改善薬です。作用機序が異なるため、睡眠導入剤ほどの強い催眠効果はありません。あくまで「一時的な不眠症状の緩和」を目的としており、慢性的な不眠症の治療には使えません。耐性(効きにくくなること)が生じやすく、口の渇きや排尿困難などの副作用が出ることもあります。

根本的な作用機序と効果の強さが違うため、両者は明確に区別して考える必要があります。

長期間服用しても大丈夫ですか?

結論から言うと、ベンゾジアゼピン系睡眠導入剤の漫然とした長期服用は、原則として推奨されません。

厚生労働省や関連学会が作成する診療ガイドラインでも、睡眠薬の使用は「必要最小限の量を、必要最小限の期間」とすることが原則とされています。その理由は、これまで述べてきた依存性、耐性、離脱症状、認知機能への影響といった長期使用に伴うリスクがあるためです。

治療の目標は、あくまで「薬なしで自然に眠れるようになること」です。薬物療法は、その目標を達成するまでの期間、つらい症状を和らげるためのサポートと位置づけられています。

ただし、重度の精神疾患に伴う不眠など、ケースによっては長期的な服用がやむを得ず必要となる場合もあります。その場合でも、定期的に医師の診察を受け、服用の必要性や量を常に見直していくことが不可欠です。

もし、あなたが長期間にわたって睡眠薬を服用しており、そのことに不安を感じているのであれば、まずはその気持ちを率直に主治医に相談してみましょう。すぐに薬をやめることができなくても、減量に向けた計画を一緒に立てたり、生活習慣の改善に取り組んだりすることで、状況を良い方向へ変えていくことは可能です。