「毎朝アラームが鳴っても、体が鉛のように重くて起き上がれない」「しっかり寝たはずなのに、日中も眠くて仕事に集中できない」といった経験はありませんか。多くの人が一度は感じる「寝起きの悪さ」ですが、その背景には単なる寝不足だけでなく、生活習慣の乱れやストレス、さらには病気が隠れている可能性もあります。

朝の目覚めは、その日一日のパフォーマンスや気分を大きく左右する重要な要素です。寝起きが悪い状態が続くと、心身の健康を損ない、生活の質(QOL)を著しく低下させることにもなりかねません。

この記事では、寝起きが悪くなる原因を多角的に掘り下げ、初心者にも分かりやすくそのメカニズムを解説します。睡眠の質を高めるための具体的な改善策から、女性特有の原因、考えられる病気の可能性、そして医療機関を受診する際の目安まで、網羅的にご紹介します。

朝をスッキリと迎え、活力に満ちた一日をスタートさせるためのヒントが、きっと見つかるはずです。

目次

「寝起きが悪い」とは?よくある症状の例

「寝起きが悪い」と一言でいっても、その症状は人それぞれです。ここでは、多くの人が経験する代表的な症状を具体的に解説します。ご自身の状態と照らし合わせながら、悩みの正体を明確にしていきましょう。

体がだるい・重く感じる

朝、目が覚めても、まるで体に重りがついているかのように体がだるく、起き上がるのが億劫に感じるのは、寝起きの悪さの典型的な症状です。専門的には「倦怠感(けんたいかん)」と呼ばれ、休息をとっても回復しない疲労感を指します。

この症状の背景には、睡眠中に心身の疲労が十分に回復できていないという根本的な問題があります。本来、睡眠は日中の活動で疲れた脳と体を修復し、エネルギーを再充電するための重要な時間です。しかし、睡眠の質が低いと、この修復プロセスがうまく機能しません。

例えば、眠りが浅かったり、夜中に何度も目が覚めたりすると、体は休息モードに完全に入ることができず、筋肉の緊張が取れません。その結果、翌朝に疲労が持ち越され、体のだるさや重さとして現れるのです。また、睡眠中の血行不良も一因です。同じ姿勢で長時間いることや、冷えなどによって血流が滞ると、疲労物質が体内に蓄積しやすくなり、朝のだるさにつながります。

「アラームを止めても、あと10分、あと30分と二度寝を繰り返してしまう」「午前中は頭がぼーっとして、本格的に活動できるのは昼過ぎから」といった経験がある方は、睡眠の質が低下しているサインかもしれません。

頭痛や頭重感がある

起床時に頭が痛かったり、ズーンと重い感覚があったりするのも、つらい症状の一つです。この起床時頭痛は、睡眠の質と密接な関係があります。

考えられる原因はいくつかあります。一つは、睡眠中の血行不良です。特に、体に合わない枕を使っていると、首や肩の筋肉に不自然な力がかかり続け、緊張型頭痛を引き起こすことがあります。首周りの筋肉が凝り固まると、頭部への血流が妨げられ、締め付けられるような痛みや頭重感として現れます。

もう一つの大きな原因は、睡眠中の酸素不足です。特に、いびきをかく人や、後述する「睡眠時無呼吸症候群」の人は注意が必要です。睡眠中に気道が狭くなると、体内に十分な酸素を取り込めなくなり、脳が酸欠状態に陥ります。この状態を解消しようと、脳の血管が拡張することで頭痛が引き起こされると考えられています。朝起きた時に、後頭部や頭全体に鈍い痛みを感じる場合は、この可能性を疑ってみる必要があります。

その他、寝ている間の歯ぎしりや食いしばりによって、顎や側頭部の筋肉が過度に緊張し、頭痛を誘発することもあります。

めまいや立ちくらみがする

ベッドから起き上がった瞬間に、クラっとしたり、目の前が暗くなったり、ふわふわとした感覚に襲われる「めまい」や「立ちくらみ」。これも寝起きの悪さに伴う代表的な症状です.

この主な原因は、自律神経の乱れによる血圧の急な変動です。私たちの体は、睡眠中(リラックスモード)は副交感神経が優位になり、血圧や心拍数が低い状態に保たれています。そして、朝目覚めて活動を始めるときには、交感神経(活動モード)が優位になり、血圧を上昇させて脳や全身に血液を送り出します。

しかし、自律神経のバランスが乱れていると、この切り替えがスムーズに行われません。寝ている状態から急に起き上がると、重力によって血液が下半身に集まりますが、交感神経の働きが鈍いと、血圧を素早く上げて脳への血流を維持することができません。その結果、一時的に脳が貧血状態になり、立ちくらみやめまいが起こるのです。これは「起立性低血圧」とも呼ばれます。

特に、思春期の子どもに見られる「起立性調節障害」では、この症状が顕著に現れます。また、睡眠中に汗をかくことによる脱水も、血液量を減少させ、立ちくらみを引き起こす一因となります。

スッキリ起きられず気分が沈む

朝の目覚めが悪いと、身体的な不調だけでなく、精神的な不調を伴うことも少なくありません。「今日もまた一日が始まるのか」と憂鬱な気分になったり、些細なことでイライラしたり、理由もなく悲しくなったりするなど、朝から気分が晴れず、ネガティブな感情に支配される状態です。

これには、睡眠と精神の安定に関わる脳内物質が関係しています。例えば、「幸せホルモン」とも呼ばれるセロトニンは、朝日を浴びることで活性化し、精神を安定させ、ポジティブな気分をもたらす働きがあります。しかし、睡眠不足や不規則な生活が続くと、このセロトニンの分泌が低下し、気分の落ち込みや意欲の低下を招きやすくなります。

また、慢性的なストレスを抱えていると、夜間も脳が興奮状態になり、心から休まることができません。その結果、朝起きても精神的な疲労感が抜けず、気分が沈みがちになります。

特に、寝起きの気分の落ち込みがひどく、一日中続く、これまで楽しめていたことに興味が持てないといった状態が2週間以上続く場合は、うつ病のサインである可能性も考えられるため、注意が必要です。

日中も強い眠気に襲われる

「夜に8時間以上寝ているはずなのに、日中の会議中や運転中に耐え難い眠気に襲われる」という症状は、睡眠時間そのものではなく、睡眠の質に深刻な問題があることを示唆しています。

これは、夜間の睡眠中に、脳と体を十分に休ませる「深い睡眠(ノンレム睡眠)」がとれていないことが原因です。例えば、睡眠時無呼吸症候群やむずむず脚症候群などの病気があると、睡眠中に何度も脳が覚醒(本人は自覚していないことが多い)してしまい、睡眠が断片化されます。その結果、どれだけ長く寝ても質の高い睡眠が得られず、日中に強烈な眠気として現れるのです。

このような状態は、単に「眠い」というレベルではなく、日常生活や社会生活に支障をきたす「過眠」と呼ばれる状態です。仕事での重大なミスや、居眠り運転による事故など、深刻な事態につながる危険性もはらんでいます。

これらの症状は、一つだけでなく複数が重なって現れることも多くあります。もし一つでも当てはまるものがあれば、それは体からのSOSサインかもしれません。次の章では、これらの症状を引き起こす根本的な原因について、さらに詳しく見ていきましょう。

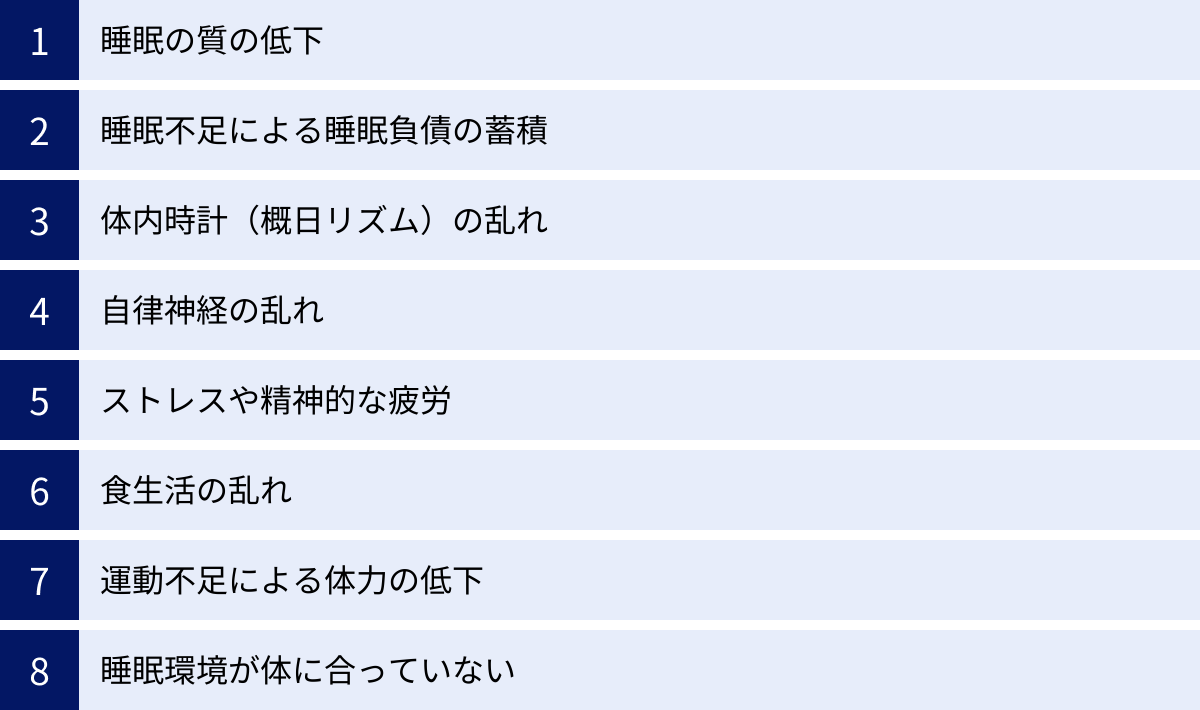

寝起きが悪くなる主な原因

寝起きの不調は、単一の原因ではなく、生活習慣や心身の状態など、様々な要因が複雑に絡み合って生じます。ここでは、寝起きが悪くなる主な原因を体系的に解説し、ご自身の生活と照らし合わせて問題点を見つける手助けをします。

睡眠の質の低下

十分な睡眠時間を確保しているつもりでも、寝起きが悪い場合、その原因は「睡眠の質」にある可能性が高いです。質の高い睡眠とは、単に長く眠ることではなく、心身の回復に必要な深い眠りがとれている状態を指します。

睡眠サイクル(レム睡眠・ノンレム睡眠)の乱れ

私たちの睡眠は、「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」という2種類の睡眠が、約90〜120分の周期で繰り返されることで構成されています。

- ノンレム睡眠:脳を休ませるための深い眠りです。入眠直後に現れ、徐々に浅くなっていきます。成長ホルモンが分泌され、体の修復や疲労回復が行われる重要な時間です。

- レム睡眠:体を休ませつつ、脳は活動している浅い眠りです。記憶の整理や定着が行われ、夢を見るのは主にこの時です。

質の高い睡眠では、このサイクルが規則正しく繰り返されます。そして、スッキリとした目覚めのためには、浅い眠りであるレム睡眠のタイミングで起きることが理想的です。しかし、ストレスや不規則な生活によってこの睡眠サイクルが乱れると、最も深いノンレム睡眠の段階で無理やりアラームに起こされることになります。これは、脳がまだ完全に休息モードにある状態から強制的に覚醒させられるため、強い眠気や倦怠感、頭の重さを引き起こす大きな原因となります。

いびきや歯ぎしりによる睡眠の中断

自分では気づきにくいものの、いびきや歯ぎしりも睡眠の質を著しく低下させる要因です。

- いびき:睡眠中に喉の奥にある気道が狭まり、そこを空気が通る時に粘膜が振動して生じる音です。気道が狭まっているため、体内に取り込まれる酸素の量が減少し、脳や体は軽い酸欠状態になります。脳は危険を察知して、一時的に覚醒(マイクロアローザル)することで呼吸を回復させようとします。この無自覚な覚醒が頻繁に起こるため、深い眠りが妨げられ、熟睡感が得られなくなります。

- 歯ぎしり:無意識のうちに歯を強く食いしばったり、こすり合わせたりする行為です。強い力が顎や首、肩の筋肉にかかるため、起床時の顎のだるさや頭痛、肩こりの原因となります。また、歯ぎしりをしている間は交感神経が活発になり、体が緊張状態になるため、心身がリラックスできず、眠りが浅くなってしまいます。

睡眠不足による睡眠負債の蓄積

睡眠負債とは、日々のわずかな睡眠不足が、まるで借金のように蓄積していく状態を指します。例えば、理想的な睡眠時間が7時間の人が、毎日6時間しか眠れていない場合、1日1時間の睡眠不足が借金として溜まっていきます。

この負債が蓄積すると、脳の機能が低下し、集中力、判断力、記憶力の低下を引き起こします。また、免疫機能の低下や、高血圧、糖尿病、肥満といった生活習慣病のリスクを高めることも知られています。

多くの人が「週末に寝だめすれば解消できる」と考えがちですが、週末の寝だめで回復できるのは、主に前週の疲労感の一部であり、蓄積された睡眠負債を完全に返済することは困難です。むしろ、平日の睡眠不足と休日の寝坊の繰り返しは、体内時計を狂わせ、月曜日の朝に特に強いだるさ(いわゆる「ブルーマンデー」)を感じる原因にもなります。

体内時計(概日リズム)の乱れ

私たちの体には、約24時間周期で心身の状態を調節する「体内時計(概日リズム)」という機能が備わっています。この体内時計が、体温や血圧、ホルモンの分泌などをコントロールし、自然な眠りと覚醒のリズムを作り出しています。

体内時計は、主に「光」によってリセットされます。朝、太陽の光を浴びると、その情報が脳に伝わり、体内時計がリセットされ、活動モードのスイッチが入ります。同時に、約14〜16時間後に睡眠を促すホルモン「メラトニン」の分泌が予約されます。

しかし、以下のような生活習慣は体内時計を容易に乱してしまいます。

- 夜更かしや不規則な就寝・起床時間

- 休日の朝寝坊

- 夜間にスマートフォンやPCなどの強い光(ブルーライト)を浴びること

- 朝、太陽の光を浴びない生活

体内時計が乱れると、メラトニンの分泌タイミングが後ろにずれ、寝つきが悪くなります。その結果、朝になってもメラトニンの分泌が続いているため、強い眠気を感じて起きられなくなるのです。

自律神経の乱れ

自律神経は、私たちの意思とは関係なく、呼吸、心拍、体温、消化などを24時間コントロールしている神経です。活動時に優位になる「交感神経」と、休息時に優位になる「副交感神経」の2つが、バランスを取りながら働いています。

交感神経と副交感神経の切り替えがうまくいかない

健康な状態では、日中は交感神経が優位になって活動的に、夜は副交感神経が優位になって心身をリラックスさせ、睡眠の準備を整えます。しかし、過度なストレスや不規則な生活が続くと、この切り替えスイッチがうまく機能しなくなります。

夜になっても交感神経が優位なままだと、脳や体が興奮状態から抜け出せず、寝つきが悪い、眠りが浅いといった問題が生じます。一方、朝になっても副交感神経から交感神経への切り替えがスムーズに行われないと、血圧が上がらず、体が活動モードに入れません。これが、朝のだるさ、低血圧、めまい、立ちくらみといった症状の直接的な原因となります。

ストレスや精神的な疲労

仕事や人間関係、将来への不安など、精神的なストレスは睡眠の質を低下させる最大の敵の一つです。ストレスを感じると、体は「ストレスホルモン」と呼ばれるコルチゾールを分泌します。コルチゾールは、血糖値や血圧を上げて体を臨戦態勢にする働きがあり、交感神経を刺激して脳を覚醒させてしまいます。

そのため、ベッドに入っても悩み事が頭から離れず、目が冴えて眠れない(入眠困難)、夜中に何度も目が覚めてしまう(中途覚醒)、朝早くに目が覚めてしまい、その後眠れない(早朝覚醒)といった不眠症状を引き起こしやすくなります。このような状態では、たとえ長時間ベッドにいても、脳は十分に休むことができず、翌朝には精神的な疲労感が強く残ってしまいます。

食生活の乱れ

「何を」「いつ」食べるかという食生活も、睡眠の質、ひいては寝起きの良し悪しに大きく影響します。

就寝直前の食事やカフェイン・アルコールの摂取

- 就寝直前の食事:夕食が遅くなったり、夜食を食べたりすると、睡眠中も胃腸が消化活動を続けなければならず、内臓が休まりません。これにより、深部体温が下がりにくくなり、深い眠りが妨げられます。特に、脂っこい食事は消化に時間がかかるため、避けるべきです。

- カフェイン:コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには、強力な覚醒作用があります。脳内の眠気を誘う物質(アデノシン)の働きをブロックするため、寝つきを悪くし、眠りを浅くします。カフェインの効果は個人差がありますが、一般的に摂取後30分から数時間続くため、就寝前の4〜5時間は摂取を控えるのが賢明です。

- アルコール:アルコールは一時的に寝つきを良くする効果(入眠作用)があるため、「寝酒」として利用する人もいますが、これは大きな間違いです。アルコールが体内で分解される過程で生じるアセトアルデヒドという物質には覚醒作用があり、睡眠後半の眠りを浅くし、中途覚醒を増やします。また、利尿作用があるため、夜中にトイレで目が覚める原因にもなります。

ビタミンやミネラルなどの栄養不足

睡眠の質には、特定の栄養素も関わっています。例えば、睡眠ホルモンであるメラトニンの材料となるのは、アミノ酸の一種である「トリプトファン」です。トリプトファンは体内でセロトニンに変換され、さらに夜になるとメラトニンに変わります。トリプトファンは肉、魚、大豆製品、乳製品などに多く含まれていますが、偏った食事で不足すると、メラトニンの生成が滞り、睡眠リズムが乱れる原因になります。

また、ビタミンB6やマグネシウムも、セロトニンの合成を助ける重要な栄養素です。鉄分が不足して起こる貧血も、全身への酸素供給を滞らせ、だるさや疲労感の原因となり、寝起きの悪さにつながることがあります。

運動不足による体力の低下

日中の活動量が少ないと、心身に適度な疲労感が得られず、夜になっても自然な眠気が起こりにくくなります。また、運動は体温調節にも関わっており、日中に体を動かすことで一時的に深部体温が上がり、夜にかけて体温が下がる際の落差が大きくなるほど、スムーズな入眠につながります。

運動不足は血行不良を招き、筋肉の凝りや冷えの原因にもなります。これらの身体的な不快感も、安眠を妨げる要因となり得ます。デスクワーク中心で、日中ほとんど体を動かさない生活を送っている人は、この点が寝起きの悪さの一因となっている可能性があります。

睡眠環境が体に合っていない

見過ごされがちですが、寝室の環境も睡眠の質を左右する重要な要素です。

- 光:豆電球などのわずかな光でも、メラトニンの分泌を抑制し、眠りを浅くすることがあります。

- 音:交通騒音や家族の生活音など、睡眠を妨げる騒音は、自覚がなくても脳を覚醒させてしまいます。

- 温度・湿度:暑すぎたり寒すぎたり、湿気が多かったり乾燥しすぎていたりすると、不快感で目が覚めやすくなります。理想的な寝室の環境は、温度が夏場で25〜26℃、冬場で22〜23℃、湿度は通年で50〜60%とされています。

- 寝具:体に合わないマットレスや枕は、寝姿勢を不自然にし、腰痛や肩こりの原因となります。また、体圧がうまく分散されないと血行が悪くなり、睡眠中に何度も寝返りを打つことになり、熟睡を妨げます。

これらの原因は、一つだけが突出している場合もあれば、複数が絡み合っている場合もあります。自身の生活習慣を振り返り、思い当たる節がないかチェックしてみましょう。

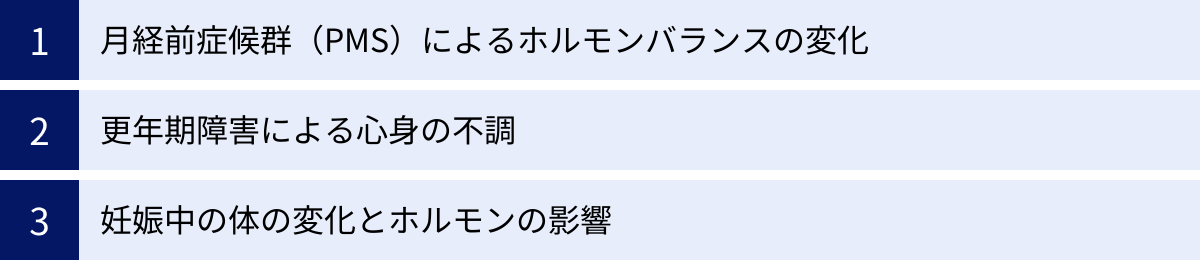

女性特有で寝起きが悪くなる原因

女性は、ライフステージを通じてホルモンバランスがダイナミックに変動するため、男性とは異なる原因で寝起きの悪さを感じることがあります。月経、妊娠、更年期といった女性特有の体の変化が、睡眠にどのような影響を与えるのかを理解することは、適切な対策を見つける第一歩です。

月経前症候群(PMS)によるホルモンバランスの変化

月経が始まる3〜10日ほど前から現れる心身のさまざまな不調を、月経前症候群(PMS: Premenstrual Syndrome)と呼びます。イライラや気分の落ち込み、腹痛、頭痛、むくみなど症状は多岐にわたりますが、その中に「過眠(日中の強い眠気)」や「不眠」といった睡眠に関するトラブルも含まれます。

この原因は、排卵後から月経前にかけて分泌量が増える「プロゲステロン(黄体ホルモン)」という女性ホルモンにあります。プロゲステロンには、強い眠気を引き起こす作用があります。そのため、この時期は日中に普段以上の眠気を感じやすくなります。

一方で、プロゲステロンは基礎体温を上昇させる働きも持っています。私たちの体は、深い眠りに入るために体の中心部の温度(深部体温)を下げる必要がありますが、プロゲステロンの影響で体温が高いままだと、この体温低下がスムーズに進みません。その結果、寝つきが悪くなったり、夜中に目が覚めやすくなったりして、睡眠の質が低下します。日中は眠いのに、夜はぐっすり眠れないというジレンマに陥りやすいのです。

さらに、PMSによるイライラ、不安感、気分の落ち込みといった精神的な不調も、脳を興奮させて安眠を妨げる要因となります。これらの症状が複合的に作用し、月経前になると特に寝起きが悪く感じられるのです。

更年期障害による心身の不調

更年期とは、一般的に閉経を迎える前後5年間、合計約10年間の期間を指し、日本人女性の平均閉経年齢は約50歳であることから、45歳から55歳頃にあたります。この時期になると、卵巣の機能が低下し、女性ホルモンである「エストロゲン(卵胞ホルモン)」の分泌が急激に減少します。

この急激なホルモンバランスの変化に体がついていけず、さまざまな心身の不調が現れるのが「更年期障害」です。更年期障害の症状の中でも、睡眠に直接的な影響を与えるのが「ホットフラッシュ」です。これは、突然顔がカーッと熱くなったり、のぼせたり、大量の汗をかいたりする症状で、自律神経の乱れによって血管の収縮・拡張のコントロールがうまくいかなくなることで起こります。このホットフラッシュが夜間に起こると、不快感や寝汗で目が覚めてしまい、睡眠が中断されてしまいます。

また、エストロゲンの減少は、精神を安定させる働きのある脳内物質「セロトニン」の分泌にも影響を与えます。これにより、不安感や焦燥感、気分の落ち込み、意欲低下といった精神症状が現れやすくなり、これが不眠の原因となることも少なくありません。動悸や息切れが気になって眠れない、というケースもあります。

このように、更年期には「ホットフラッシュによる中途覚醒」と「精神的な不調による不眠」という二重の要因が、睡眠の質を大きく損ない、結果として朝のつらい寝起きにつながるのです。

妊娠中の体の変化とホルモンの影響

妊娠は、女性の体にとって非常に大きな変化をもたらす期間であり、睡眠にも多大な影響を及ぼします。その影響は、妊娠の時期によっても異なります。

- 妊娠初期(〜15週頃)

月経前と同様に、女性ホルモンの「プロゲステロン」の分泌量が急増します。このため、日中に強い眠気を感じることが多くなります。「いくら寝ても眠い」という状態は、妊娠のサインの一つとも言われるほどです。しかし、同時につわり(吐き気、嘔吐)が始まる時期でもあり、気分の悪さで夜なかなか眠れないという人もいます。 - 妊娠中期(16週〜27週頃)

つわりが落ち着き、ホルモンバランスも安定してくるため、多くの妊婦さんが比較的快適に眠れる時期です。しかし、この時期からお腹が大きくなり始め、寝苦しさを感じ始める人もいます。 - 妊娠後期(28週〜出産まで)

再び睡眠のトラブルが増加する時期です。その原因は多岐にわたります。- 大きくなったお腹:子宮が大きくなることで、胃や肺、膀胱などが圧迫されます。仰向けで寝ると息苦しさを感じたり、頻尿で夜中に何度もトイレに起きたりします。また、最適な寝姿勢が見つからず、寝苦しさを感じることも多くなります。

- 胎動:赤ちゃんの動きが活発になり、夜中に胎動で目が覚めてしまうこともあります。

- 足のつり・むくみ:妊娠中は血液量が増加し、循環が悪くなりやすいため、「こむら返り」が起こりやすくなります。これも睡眠を妨げる一因です。

- 腰痛や背中の痛み:大きくなったお腹を支えるために体の重心が変わり、腰や背中に負担がかかりやすくなります。

- 出産への不安:出産が近づくにつれて、精神的な不安や緊張が高まり、寝つきが悪くなることもあります。

このように、女性はホルモンバランスの波やライフステージにおける身体的・精神的変化によって、睡眠の質が影響を受けやすいという特徴があります。ご自身の体のリズムや状態を理解し、それに合わせたセルフケアを行うことが、快適な目覚めへの鍵となります。

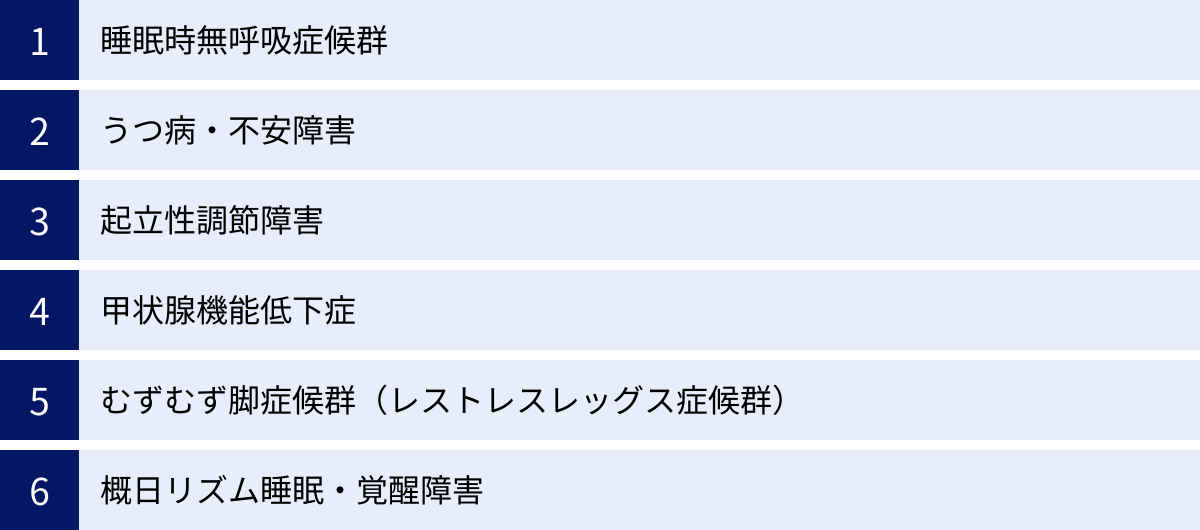

寝起きが悪い場合に考えられる病気の可能性

生活習慣を改善しても寝起きの悪さが一向に良くならない場合、その背後には治療が必要な病気が隠れている可能性があります。ここでは、寝起きの悪さを症状の一つとして伴う代表的な病気について解説します。気になる症状があれば、自己判断で放置せず、専門の医療機関に相談することが重要です。

睡眠時無呼吸症候群

睡眠時無呼吸症候群(SAS: Sleep Apnea Syndrome)は、睡眠中に呼吸が何度も止まったり、浅くなったりする病気です。医学的には、10秒以上の呼吸停止(無呼吸)や呼吸量の低下(低呼吸)が、1時間あたり5回以上認められる状態を指します。

主な原因は、肥満や扁桃腺の肥大、顎が小さいことなどにより、睡眠中に喉の奥の空気の通り道(上気道)が塞がってしまうことです。呼吸が止まると体内の酸素濃度が低下し、脳は危険を察知して体を覚醒させ、呼吸を再開させようとします。この「呼吸停止 → 脳の覚醒」というサイクルが一晩に何十回、何百回と繰り返されるため、本人はぐっすり眠っているつもりでも、脳と体は全く休めていません。

【主な症状】

- 大きないびき(特に、いびきが一時的に止まり、その後あえぐような大きな呼吸で再開する)

- 起床時の頭痛や口の渇き

- 熟睡感がなく、寝ても疲れが取れない

- 日中の耐え難い眠気や集中力の低下

家族やパートナーから「いびきがうるさい」「寝ている時に息が止まっている」と指摘された場合は、この病気を強く疑うべきです。放置すると、高血圧、心筋梗塞、脳卒中、糖尿病などの生活習慣病のリスクを著しく高めることが知られており、早期の診断と治療(CPAP療法など)が不可欠です。

うつ病・不安障害

寝起きの悪さ、特に朝の気分の落ち込みや倦怠感が強い場合、うつ病や不安障害といった精神疾患の可能性も考慮する必要があります。これらの病気では、睡眠障害が非常に高い確率で現れます。

【うつ病に伴う睡眠障害の典型的なパターン】

- 入眠困難:ベッドに入っても不安や悩み事が頭をよぎり、2時間以上眠れない。

- 中途覚醒:夜中に何度も目が覚めてしまい、その後なかなか寝付けない。

- 早朝覚醒:本来起きる時間より2時間以上も早く目が覚めてしまい、二度寝ができない。これはうつ病に特徴的な症状とされています。

これらの不眠症状によって睡眠の質が低下し、疲労が回復しないため、朝起きるのが非常につらくなります。「体が鉛のように重い」「布団から出る気力が全くわかない」といった強い倦怠感や億劫感は、うつ病のサインかもしれません。

睡眠の問題に加えて、「一日中気分が沈んでいる」「これまで楽しめていたことに興味や喜びを感じられない」「食欲がない、または過食になる」「自分を責めてしまう」といった症状が2週間以上続いている場合は、決して「気分の問題」と片付けず、心療内科や精神科への相談を検討してください。

起立性調節障害

起立性調節障害(OD: Orthostatic Dysregulation)は、主に思春期の子どもに見られる自律神経系の機能不全です。立ち上がった時に、脳への血流が低下し、さまざまな不調を引き起こします。

健康な人であれば、立ち上がると自律神経(交感神経)が働き、下半身の血管を収縮させて血圧を維持し、脳への血流を保ちます。しかし、起立性調節障害ではこの仕組みがうまく働かず、起立時に血圧が低下したり、心拍数が過度に上昇したりします。

【主な症状】

- 朝、起き上がれない、強いだるさ

- 立ちくらみ、めまい、失神

- 起床時の頭痛、腹痛、吐き気

- 動悸、息切れ

- 食欲不振、倦怠感

この病気の特徴は、症状が午前中に最も強く現れ、午後になると比較的軽快する傾向があることです。そのため、周囲からは「怠けている」「やる気がない」と誤解されがちですが、本人の意思とは関係のない身体的な病気です。寝起きの悪さがひどく、学校に遅刻したり、欠席したりすることが続く場合は、小児科や専門医の診察を受けることが重要です。

甲状腺機能低下症

甲状腺機能低下症は、喉仏の下にある甲状腺という臓器から分泌される「甲状腺ホルモン」が不足する病気です。甲状腺ホルモンは、全身の細胞の新陳代謝を活発にする働きがあるため、このホルモンが不足すると、体のさまざまな機能が低下します。

【主な症状】

- 異常なほどの倦怠感、眠気(いくら寝ても眠い)

- むくみ(特に顔や手足)

- 寒がり、低体温

- 体重増加(食欲はないのに太る)

- 皮膚の乾燥、脱毛

- 便秘、声がかすれる

甲状腺機能低下症による倦怠感や眠気は非常に強く、「寝起きが悪い」というレベルを超えて、日中の活動が困難になるほどの深刻なだるさとして現れることがあります。症状の進行は緩やかであるため、本人も年のせいや疲れのせいだと思い込み、病気に気づきにくいケースも少なくありません。上記の症状に複数当てはまる場合は、内科や内分泌内科を受診し、血液検査で甲状腺ホルモンの値を調べてもらうことをお勧めします。

むずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群)

むずむず脚症候群(RLS: Restless Legs Syndrome)は、主に夕方から夜間にかけて、脚(時には腕などにも)に「むずむずする」「虫が這うような」「ピリピリする」といった言葉で表現しがたい不快な感覚が現れ、「脚を動かしたくてたまらなくなる」という異常感覚を特徴とする病気です。

この不快な感覚は、じっと座っていたり、横になったりしている安静時に強くなるため、ベッドに入ってリラックスしようとすると症状が現れ、寝つきが非常に悪くなります(入眠困難)。脚を動かすと一時的に症状が和らぐため、寝床の中で絶えず脚を動かしたり、歩き回ったりしないと眠れないという状態になります。

また、睡眠中にも「周期性四肢運動障害(PLMD)」といって、脚がピクンと動く不随意運動を合併することが多く、これが睡眠を断片化させ、睡眠の質を著しく低下させます。その結果、熟睡感が得られず、日中の強い眠気や疲労感の原因となります。原因としては、脳内の鉄分不足や、神経伝達物質であるドーパミンの機能異常などが考えられています。

概日リズム睡眠・覚醒障害

これは、体内に備わっている体内時計(概日リズム)の周期と、地球の24時間周期や社会的な生活スケジュールとの間にズレが生じることで、望ましい時間帯に睡眠をとることが困難になる病気の総称です。

【代表的なタイプ】

- 睡眠・覚醒相後退障害:極端な「夜型」で、深夜(例えば午前2時〜6時)にならないと眠れず、朝は起きられない(昼過ぎまで寝てしまう)。無理に朝起きようとすると、深刻な睡眠不足に陥る。若者に多い。

- 睡眠・覚醒相前進障害:極端な「朝型」で、夕方早い時間(例えば午後6時〜9時)に眠くなり、深夜や早朝(例えば午前2時〜5時)に目が覚めてしまう。高齢者に多い。

- 非24時間睡眠・覚醒リズム障害:体内時計の周期が24時間よりも長いため、眠る時間と起きる時間が毎日少しずつ後ろにずれていく。

これらの障害を持つ人は、単に「夜更かし」「朝寝坊」をしているのではなく、本人の意思ではコントロールできない体内時計の問題を抱えています。社会生活を送る上で深刻な困難を伴うため、専門的な診断と治療(高照度光療法など)が必要となる場合があります。

朝すっきり起きるための具体的な改善策

寝起きの悪さを克服し、毎朝を快適にスタートさせるためには、日々の生活習慣を見直し、睡眠の質を高めるための工夫を積み重ねることが不可欠です。ここでは、「夜」「朝」「日中」という3つの時間軸に分けて、今日から実践できる具体的な改善策を紹介します。

【夜の習慣】質の高い睡眠の準備をする

質の高い睡眠は、夜寝る前の過ごし方で決まるといっても過言ではありません。心と体を自然な眠りへと導くための準備を整えましょう。

ぬるめのお湯でゆっくり入浴する

シャワーだけで済ませず、湯船に浸かる習慣は、スムーズな入眠を促す効果的な方法です。就寝の90分〜2時間前に、38℃〜40℃程度のぬるめのお湯に15〜20分ほど浸かるのがおすすめです。

入浴によって体の中心部の温度(深部体温)が一時的に上昇し、その後、お風呂から上がって体温が急降下するタイミングで、体は眠りの準備が整ったと認識し、強い眠気が訪れます。熱すぎるお湯(42℃以上)は交感神経を刺激してしまい、逆に目が冴えてしまうため注意が必要です。リラックス効果のある入浴剤などを活用するのも良いでしょう。

就寝1〜2時間前からスマホやPCの利用を控える

スマートフォン、PC、タブレット、テレビなどの画面から発せられるブルーライトは、睡眠を促すホルモン「メラトニン」の分泌を強力に抑制します。メラトニンは、周囲が暗くなることで分泌が始まり、私たちを眠りへと誘います。しかし、就寝直前までブルーライトを浴び続けると、脳は「まだ昼間だ」と勘違いし、メラトニンの分泌が遅れ、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりする原因となります。

理想は就寝の2時間前、少なくとも1時間前にはデジタルデバイスの使用をやめ、部屋の照明を少し落として、静かに過ごす時間を設けましょう。どうしても使用する場合は、画面の明るさを最低限にしたり、ブルーライトカット機能やナイトモードなどを活用したりする工夫も有効です。

寝室を暗く静かな環境に整える

快適な睡眠のためには、寝室の環境を最適化することが重要です。

- 光:寝室はできるだけ真っ暗にするのが理想です。遮光カーテンを利用して、外からの光を遮断しましょう。豆電球や常夜灯も、わずかな光が睡眠の質を低下させる可能性があるため、消すのが望ましいです。真っ暗が不安な場合は、足元を照らすフットライトなど、光が直接目に入らない工夫をしましょう。

- 音:外部の騒音や家族の生活音が気になる場合は、耳栓や、ホワイトノイズマシン(集中を助ける単調な音を出す装置)などを活用するのも一つの方法です。

- 温度・湿度:快適な寝室の環境は、温度が夏期で25〜26℃、冬期で22〜23℃、湿度は年間を通じて50〜60%が目安とされています。エアコンや加湿器、除湿機などを上手に使い、季節に合わせて快適な寝床内環境を保ちましょう。

リラックスできるアロマや音楽を取り入れる

就寝前のリラックスタイムに、五感を穏やかに刺激するアイテムを取り入れるのも効果的です。

- アロマ:ラベンダー、カモミール、ベルガモット、サンダルウッドなどには、鎮静作用やリラックス効果があるとされています。アロマディフューザーで香りを拡散させたり、ティッシュやコットンに1〜2滴垂らして枕元に置いたりするだけで、心身の緊張が和らぎます。

- 音楽:歌詞のないゆったりとしたヒーリングミュージック、クラシック音楽、川のせせらぎや波の音といった自然音など、自分が心地よいと感じる音楽を小さな音量で流すのもおすすめです。ただし、音楽をかけたまま眠ると、睡眠中に脳が刺激されてしまう可能性もあるため、スリープタイマー機能などを利用して、眠りにつく頃には切れるように設定すると良いでしょう。

【朝の習慣】スムーズな目覚めを促す

つらい朝を快適なスタートに変えるためには、目覚めた直後の行動が鍵を握ります。体を優しく起こし、活動モードへの切り替えをサポートする習慣を取り入れましょう。

起きたらすぐにカーテンを開けて朝日を浴びる

朝、太陽の光を浴びることは、体内時計をリセットするための最も強力なスイッチです。目が覚めたら、まずカーテンを開けて、自然の光を部屋に取り込みましょう。網膜から入った光の刺激が脳に伝わると、睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌がストップし、代わりに精神を安定させ、幸福感をもたらす「セロトニン」の分泌が活性化されます。

これにより、体は「朝が来た」と認識し、活動モードへと切り替わります。曇りや雨の日でも、室内照明よりはるかに強い光量があるため、窓際に数分間いるだけでも効果があります。この朝の光を浴びる習慣が、夜の自然な眠気にもつながるのです。

コップ1杯の水や白湯を飲む

私たちは睡眠中に、呼吸や皮膚から約500mlもの水分を失っていると言われています。朝起きた時の体は、軽い脱水状態にあります。そこで、起床後にコップ1杯(約200ml)の水や白湯を飲むことを習慣にしましょう。

水分を補給することで、ドロドロになった血液をサラサラにし、血流を促進します。また、空っぽの胃腸に適度な刺激を与えることで、消化器官が活動を始め、体が内側から目覚めるのを助けます。冷たすぎる水は胃腸に負担をかけることがあるため、常温の水か、体を温める白湯が特におすすめです。

軽いストレッチで血行を促進する

寝ている間は長時間同じ姿勢でいるため、筋肉が凝り固まり、血行が悪くなりがちです。これが朝の体の重さやだるさの一因です。ベッドから出る前に、布団の中で簡単なストレッチを行い、体を優しくほぐしましょう。

- 手足を大きく伸ばして、ぐーっと伸びをする。

- 両膝を抱えて、腰回りをゆっくりと伸ばす。

- 足首や手首をくるくると回す。

こうした簡単な動きだけでも、全身の血行が促進され、筋肉の緊張が和らぎます。また、ゆっくりと深い呼吸を意識しながら行うことで、副交感神経から交感神経への切り替えがスムーズになり、心身ともにスッキリと目覚めることができます。

バランスの取れた朝食を食べる

朝食を食べることは、体内時計をリセットし、一日のエネルギーを補給するために非常に重要です。特に、脳のエネルギー源となる「炭水化物(糖質)」と、幸せホルモン「セロトニン」の材料となる「トリプトファン」を多く含む「タンパク質」を組み合わせるのが理想的です。

- トリプトファンを多く含む食品:卵、納豆、豆腐、味噌汁、牛乳、ヨーグルト、バナナなど

- 炭水化物:ごはん、パン、シリアルなど

例えば、「ごはん、味噌汁、納豆、焼き魚」といった和食の定番や、「全粒粉パン、卵、ヨーグルト」といった洋食の組み合わせは、非常にバランスが取れています。朝食を食べることで血糖値が上がり、体温も上昇するため、体は本格的な活動モードに入ることができます。時間がない場合でも、バナナ1本と牛乳、ヨーグルトなど、手軽なものから始める習慣をつけましょう。

【日中の習慣】体内時計を整える

夜と朝の習慣だけでなく、日中の過ごし方も夜の睡眠の質に大きく影響します。規則正しい生活リズムを維持することが、根本的な体質改善につながります。

毎日できるだけ同じ時間に起きる

体内時計を安定させる上で、最も重要なのが「毎朝同じ時間に起きる」ことです。就寝時間は日によって多少ずれても構いませんが、起床時間を一定に保つことで、体のリズムが整いやすくなります。

平日の睡眠不足を補おうと、休日に昼過ぎまで寝てしまう「寝だめ」は、体内時計を大きく狂わせる原因となります。時差ボケのような状態になり、日曜の夜に眠れず、月曜の朝に強いだるさを感じる「ソーシャル・ジェットラグ(社会的時差ボケ)」を引き起こします。休日の寝坊は、平日との差を2時間以内にとどめるように心がけましょう。

日中にウォーキングなどの適度な運動をする

日中に体を動かすことは、夜の快眠に効果的です。ウォーキングやジョギング、サイクリングなどのリズミカルな有酸素運動を、1回30分程度、週に数回行うのがおすすめです。

運動によって心身に適度な疲労感が生まれると、夜の寝つきが良くなります。また、運動で一時的に上昇した深部体温が、夜にかけて下がる際の落差が大きくなるほど、スムーズで深い眠りに入りやすくなります。運動する時間帯としては、交感神経を刺激しすぎないよう、就寝の3時間前くらいまでに終えるのが理想です。夕方頃の運動が特に効果的とされています。

昼寝は15〜20分程度にとどめる

日中に強い眠気を感じた場合、短い昼寝は午後のパフォーマンスを向上させるのに有効です。しかし、その取り方には注意が必要です。

昼寝の時間は15〜20分程度にとどめましょう。これ以上長く眠ってしまうと、深い睡眠に入ってしまい、起きた時に頭がぼーっとする「睡眠慣性」が起こりやすくなります。また、30分以上の長い昼寝や、午後3時以降の昼寝は、夜の睡眠に悪影響を及ぼし、寝つきを悪くする原因になるため避けるべきです。昼寝をする前にコーヒーなどカフェインを摂取しておくと、20分後くらいにちょうど覚醒作用が現れ、スッキリと目覚めやすくなります(カフェインナップ)。

睡眠の質を高める寝具の選び方

私たちは人生の約3分の1を睡眠に費やしています。その時間を快適で質の高いものにするためには、毎日使う寝具の役割が非常に重要です。体に合わない寝具は、知らず知らずのうちに睡眠を妨げ、寝起きの悪さや体の不調を引き起こす原因となります。ここでは、快眠をサポートする寝具の選び方のポイントを解説します。

体圧分散に優れたマットレスを選ぶ

マットレスの最も重要な役割は、寝ている間の体を適切に支え、体圧をバランスよく分散させることです。体圧分散とは、体の特定の部分(特に重い腰やお尻、肩甲骨周り)に圧力が集中するのを防ぐ性能を指します。

| マットレスの硬さ | メリット | デメリット | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| 硬め | ・寝返りが打ちやすい ・通気性が良いものが多い ・耐久性が高い傾向 |

・腰やお尻に圧力が集中しやすい ・横向きで寝ると肩が圧迫されやすい ・体の凹凸との間に隙間ができやすい |

・体重が重めの人 ・筋肉質な人 ・寝返りが多い人 |

| 柔らかめ | ・体にフィットし、包み込まれるような寝心地 ・体圧分散性に優れる ・横向き寝でも肩や腰が楽 |

・体が沈み込みすぎて寝返りが打ちにくい ・腰が落ち込み、腰痛の原因になることがある ・夏場は蒸れやすいことがある |

・体重が軽めの人 ・痩せ型の人 ・横向きで寝ることが多い人 |

| 普通 | ・硬めと柔らかめの良い点を両立 ・幅広い体型に合いやすい ・自然な寝姿勢を保ちやすい |

・特徴が中庸なため、好みが分かれる ・素材によって性能差が大きい |

・標準的な体型の人 ・どの硬さが良いか分からない人 |

【選び方のポイント】

- 自然な寝姿勢を保てるか:理想的な寝姿勢は、立っている時と同じように、背骨が自然なS字カーブを描いている状態です。仰向けに寝た時に、腰が沈みすぎたり、逆に浮きすぎたりしないかを確認しましょう。横向きに寝た場合は、背骨が床と平行に、まっすぐになるのが理想です。

- 寝返りがスムーズに打てるか:私たちは一晩に20〜30回程度の寝返りを打ちます。寝返りは、同じ部位に圧力がかかり続けるのを防ぎ、血行を促進し、体温を調節するための重要な生理現象です。柔らかすぎて体が沈み込むマットレスは、寝返りに余計な力が必要となり、睡眠の中断につながります。

- 体圧が分散されているか:寝てみた時に、腰やお尻、肩など、特定の場所に強い圧迫感がないかを確認します。体圧が集中すると、その部分の血行が悪くなり、痛みやしびれの原因となります。

可能であれば、実際に店舗で横になって試してみるのが最も確実です。数分間、いつも自分が寝ている姿勢で試し、フィット感や寝返りのしやすさを体感してみましょう。

首や肩にフィットする高さの枕を選ぶ

枕は、マットレスと頭・首との間にできる隙間を埋め、首の骨(頸椎)を自然なカーブで支えるという重要な役割を担っています。枕が合っていないと、首や肩の凝り、頭痛、いびき、さらには寝違えの原因にもなります。

【枕の高さが合わない場合のリスク】

- 高すぎる枕:顎が引けて気道が圧迫され、いびきや無呼吸の原因になります。また、首が不自然に曲がることで、首の痛みや肩こりを引き起こします。

- 低すぎる枕:頭が心臓より低い位置になるため、頭に血が上りやすくなり、顔のむくみや頭重感につながります。また、首のカーブを支えきれず、首や肩に負担がかかります。

【選び方のポイント】

- 仰向け寝の場合の高さ:仰向けに寝た時に、顔の角度がやや下を向く(5度前後)くらいが理想です。目線が真上よりも少し足元側に来る高さを目安にしましょう。マットレスに背中から首、頭をつけた状態で、首のカーブの隙間が自然に埋まるものが適しています。

- 横向き寝の場合の高さ:横向きに寝た時は、頭から首、背骨までが一直線になる高さが理想です。肩幅があるため、一般的に仰向け寝の時よりも高さが必要になります。

- マットレスとの相性:枕の最適な高さは、お使いのマットレスの硬さによっても変わります。柔らかいマットレスで体が沈み込む場合は低めの枕、硬いマットレスで体が沈み込まない場合は高めの枕が合いやすくなります。枕を選ぶ際は、自宅のマットレスの硬さを考慮することが大切です。

素材も、そばがら、パイプ、低反発ウレタン、羽毛など様々で、それぞれに硬さやフィット感、通気性が異なります。自分の好みや寝姿勢に合ったものを選びましょう。

季節に合った掛け布団やシーツを使う

掛け布団やシーツは、睡眠中の体温調節を担い、快適な「寝床内気候(しんしょうないきこう)」を保つために重要です。寝床内気候とは、体と寝具の間にできる空間の温度と湿度のことで、理想は温度33℃±1℃、湿度50%±5%とされています。

- 掛け布団:季節に応じて、保温性や通気性の異なるもの使い分けるのが理想です。冬は保温性と吸湿・放湿性に優れた羽毛布団や羊毛布団、夏は軽くて通気性の良い肌掛け布団やタオルケットなどがおすすめです。重すぎる布団は体を圧迫し、寝返りを妨げることがあるため、軽くて体にフィットするものを選びましょう。

- シーツ・カバー類:直接肌に触れるものなので、肌触りと吸湿性が重要です。汗をよく吸い、肌触りが良い天然素材の綿(コットン)は一年を通して使いやすく、おすすめです。夏場は、吸湿・速乾性に優れ、ひんやりとした感触の麻(リネン)や、接触冷感素材のものも快適です。

寝具は一度購入すると長く使うものです。初期投資はかかりますが、自分の体に合った質の良い寝具を選ぶことは、毎日の睡眠の質を高め、日中のパフォーマンスを向上させるための価値ある投資と言えるでしょう。

セルフケアで改善しない場合に病院を受診する目安

生活習慣の改善や寝具の見直しなど、様々なセルフケアを試しても寝起きの悪さが改善されない場合、それは体が発する重要なサインかもしれません。自己判断で我慢し続けるのではなく、専門家である医師に相談することが、問題解決への近道となることがあります。ここでは、病院の受診を検討すべき具体的な目安について解説します。

日常生活に支障が出るほどの不調が続く場合

「寝起きが悪い」という状態が、単なる朝の不快感にとどまらず、日中の活動に深刻な影響を及ぼしている場合は、医療機関の受診を強くお勧めします。

【具体的なサイン】

- 仕事や学業への影響:日中の耐え難い眠気により、会議や授業に集中できない。仕事でケアレスミスが頻発するようになった。意欲がわかず、業務効率が著しく低下している。

- 日常生活への影響:家事や育児など、やるべきことが手につかない。車の運転中に強い眠気に襲われ、危険を感じたことがある(居眠り運転のリスク)。

- 対人関係への影響:常に疲れているため、人と会うのが億劫になった。イライラしやすくなり、家族や友人と衝突することが増えた。

これらの状態は、生活の質(QOL)を大きく損なっている証拠です。特に、ご自身で考えられるセルフケアを2週間から1ヶ月程度続けても、症状に全く改善が見られない場合は、専門的な診断や治療が必要な状態である可能性が高いと考えられます。

気分の落ち込みや不安感が強い場合

寝起きの悪さと共に、精神的な不調が強く現れている場合も、注意が必要です。睡眠の問題と心の健康は密接に関連しており、どちらか一方が悪化すると、もう一方も悪影響を受けるという悪循環に陥りやすいです。

【受診を検討すべき精神的なサイン】

- 朝、目が覚めた瞬間から気分がひどく落ち込んでいる

- 何をしても楽しいと感じられず、興味や喜びを失ってしまった(興味・関心の喪失)

- 理由もなく涙が出たり、悲しい気持ちになったりする

- 常に不安感や焦燥感にさいなまれている

- 自分には価値がないと感じたり、自分を過度に責めたりする(自責の念)

- 食欲が全くない、または過食が止まらない

- 死にたい、消えてしまいたいと考えることがある(希死念慮)

これらの症状は、うつ病や不安障害といった精神疾患のサインである可能性があります。精神疾患は「気の持ちよう」で解決するものではなく、脳の機能的な問題が関わっている病気です。決して一人で抱え込まず、できるだけ早く心療内科や精神科に相談してください。 早期に適切な治療を受けることで、回復への道を歩み始めることができます。

いびきや睡眠中の呼吸停止を指摘された場合

自分自身では気づくことが難しい症状ですが、もし家族やベッドパートナーから「いびきが非常に大きい」「寝ている時に、突然静かになって息が止まっているようだ」と指摘された場合は、速やかに医療機関を受診する必要があります。

これは、前述した「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」の典型的な兆候です。睡眠時無呼吸症候群は、自覚症状が日中の眠気や倦怠感だけでも、放置すると体に深刻なダメージを与え続けます。睡眠中の低酸素状態は、心臓や血管に大きな負担をかけ、高血圧、不整脈、心筋梗塞、脳卒中といった命に関わる病気のリスクを大幅に高めることが科学的に証明されています。

また、日中の激しい眠気は、交通事故や労働災害の直接的な原因ともなり得ます。本人の健康だけでなく、社会的なリスクも非常に大きい病気です。指摘を受けたら、決して軽視せず、呼吸器内科や耳鼻咽喉科、睡眠外来などの専門医に相談しましょう。

何科を受診すればよいか

いざ病院へ行こうと決意しても、「どの診療科に行けばいいのか分からない」と悩む方は少なくありません。寝起きの悪さの原因は多岐にわたるため、ご自身の主な症状に合わせて適切な診療科を選ぶことが重要です。

| 主な症状や悩み | 推奨される診療科 | 診療内容の例 |

|---|---|---|

| 睡眠全般の悩み (寝つきが悪い、途中で目が覚める、熟睡感がない、日中も眠いなど) |

睡眠外来、心療内科、精神科 | 専門的な問診、睡眠日誌の記録、終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG)などの精密検査、生活指導、カウンセリング、薬物療法 |

| いびき、睡眠中の呼吸停止 | 耳鼻咽喉科、呼吸器内科 | 鼻や喉の状態の診察、簡易検査や精密検査による無呼吸の程度の診断、CPAP(シーパップ)療法やマウスピース、外科手術などの治療 |

| 体のだるさ、めまい、むくみなど他の身体症状が強い場合 | 内科 | 問診、身体診察、血液検査などを行い、全身の状態をチェック。甲状腺機能低下症や貧血など、内科的な病気が隠れていないかを調べる。必要に応じて適切な専門科へ紹介。 |

| 女性特有の悩み (PMSや更年期障害に伴う不調) |

婦人科 | ホルモンバランスのチェック、生活指導、漢方薬やホルモン補充療法(HRT)などの治療 |

| 子どもの朝の不調 (朝起きられない、立ちくらみなど) |

小児科 | 起立性調節障害などの可能性を考慮した診察・検査 |

睡眠の悩み全般:睡眠外来・心療内科・精神科

寝つきが悪い、途中で目が覚める、熟睡感がない、日中の強い眠気など、睡眠に関する問題が主訴である場合は、これらの診療科が第一選択となります。

- 睡眠外来:睡眠障害を専門的に診断・治療する外来です。終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG)などの精密検査を行い、睡眠の状態を客観的に評価できる設備が整っていることが多いです。

- 心療内科・精神科:ストレスや不安、うつ気分など、心理的な要因が不眠の背景にある場合に特に適しています。カウンセリングや、必要に応じて睡眠導入剤や抗うつ薬などの薬物療法を通じて、心と睡眠の両面からアプローチします。

いびきや呼吸の悩み:耳鼻咽喉科・呼吸器内科

家族などからいびきや睡眠中の無呼吸を指摘された場合は、まずこれらの科を受診するのが良いでしょう。

- 耳鼻咽喉科:鼻づまりや扁桃腺の肥大など、鼻や喉といった上気道に無呼吸の原因があるかどうかを専門的に診察します。

- 呼吸器内科:睡眠時無呼吸症候群の診断・治療の中心となる診療科で、CPAP(シーパップ)療法などの専門的な治療を行います。

体のだるさや他の症状がある場合:内科

睡眠の問題だけでなく、強い倦怠感、めまい、むくみ、体重の変化など、他の身体的な症状が気になる場合は、まずかかりつけの内科を受診して、全身の状態をスクリーニングしてもらうのが安心です。血液検査などから、甲状腺機能低下症や貧血、肝機能障害といった内科的な病気が隠れていないかを調べてもらえます。そこで異常が見つからなければ、睡眠専門の医療機関を紹介してもらうという流れもスムーズです。

どの科を受診すればよいか迷った場合は、まずはお近くの内科やかかりつけ医に相談し、そこから適切な専門科へ紹介してもらうのが良いでしょう。

まとめ

毎朝スッキリと目覚め、活力に満ちた一日を始めることは、心身の健康と豊かな生活を送る上で欠かせない要素です。しかし、「寝起きの悪さ」という悩みは、多くの人が抱える身近な問題でありながら、その原因は非常に多岐にわたります。

本記事では、「寝起きが悪い」という状態を構成する様々な症状から、その背景にある睡眠の質の低下、生活習慣の乱れ、ストレス、さらには女性特有のホルモンの影響や、治療が必要な病気の可能性まで、幅広く掘り下げてきました。

寝起きの悪さを改善するための第一歩は、ご自身の生活を振り返り、原因となっている可能性のある習慣を見直すことです。

- 夜は、ぬるめの入浴やデジタルデバイスの制限で心身をリラックスさせ、質の高い睡眠への準備を整える。

- 朝は、太陽の光を浴び、水分とバランスの取れた食事を摂ることで、体内時計をリセットし、活動モードのスイッチを入れる。

- 日中は、規則正しい起床時間と適度な運動を心がけ、体のリズムを安定させる。

こうしたセルフケアは、すぐに劇的な効果が現れるものではないかもしれませんが、根気強く続けることで、体は着実に良い方向へと変化していきます。また、体に合った寝具を選ぶことも、睡眠の質を向上させるための重要な投資です。

しかし、これらの努力を続けても症状が改善しない場合や、日常生活に支障をきたすほどの不調、強い気分の落ち込み、睡眠中の呼吸異常などがみられる場合は、決して一人で抱え込まないでください。それは、専門的な治療を必要とする病気が隠れているサインかもしれません。

適切な医療機関に相談することは、決して特別なことではありません。原因を正しく突き止め、適切な治療やアドバイスを受けることで、長年の悩みから解放されるケースは数多くあります。

この記事が、ご自身の「寝起きの悪さ」の原因を理解し、改善への具体的な一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。快適な目覚めは、より健康で充実した毎日への扉を開いてくれます。