「夜、なかなか寝付けない」「ぐっすり眠ったはずなのに、日中眠くて仕方がない」「自分の睡眠の質が悪い気がする」。現代社会において、このような睡眠に関する悩みを抱える人は少なくありません。情報過多、ストレス、不規則な生活リズムなど、私たちの睡眠を妨げる要因は多岐にわたります。

様々な睡眠改善法を試してみたものの、なかなか効果を実感できない方も多いのではないでしょうか。そんな中で注目を集めているのが、専門家が一人ひとりに寄り添い、睡眠の質を根本から改善へと導く「睡眠コーチング」です。

この記事では、睡眠コーチングとは一体どのようなサービスなのか、その基本から、病院(睡眠外来)との違い、具体的なサポート内容、メリット・デメリットまでを徹底的に解説します。さらに、気になる料金相場や、自分に合ったサービスの選び方、おすすめのサービスもご紹介します。

睡眠の悩みを解決し、日中のパフォーマンスを最大限に高めたいと考えている方は、ぜひ最後までお読みください。

目次

睡眠コーチングとは?

睡眠コーチングという言葉を初めて聞く方もいるかもしれません。これは、単に「よく眠るためのテクニック」を教えるだけの一方的なサービスではありません。睡眠に関する専門知識を持つコーチが、クライアント一人ひとりの生活習慣や悩みに深く寄り添い、二人三脚で睡眠課題の根本解決を目指す、伴走型のパーソナルサポートです。

近年、健康やウェルネスへの関心が高まる中で、食事や運動の分野ではパーソナルトレーニングが一般化しました。睡眠コーチングは、いわば「睡眠のパーソナルトレーニング」と考えると理解しやすいでしょう。科学的根拠に基づいたアプローチで、持続可能な睡眠習慣を身につけることを目的としています。

睡眠の専門家による伴走型の改善サポート

睡眠コーチングの最大の特徴は、「伴走型」のサポートである点です。多くの人が睡眠改善に挫折する理由は、情報が多すぎて何から手をつければ良いかわからない、あるいは一人ではモチベーションが続かない、という点にあります。インターネットや書籍には様々な睡眠改善法が溢れていますが、それらが必ずしも自分に合っているとは限りません。

睡眠コーチングでは、まず専門家による丁寧なカウンセリングから始まります。現在の睡眠の状態、生活リズム、食事、運動習慣、ストレスレベル、寝室環境など、睡眠に関わるあらゆる側面をヒアリングし、問題の根本原因を特定します。

次に、スマートウォッチなどのウェアラブルデバイスや睡眠日誌を用いて、実際の睡眠データを客観的に「見える化」します。これにより、「なんとなく眠れていない」という主観的な感覚だけでなく、睡眠時間、深い睡眠やレム睡眠の割合、中途覚醒の回数といった客観的なデータに基づいて、課題を正確に把握できます。

そして、これらの情報をもとに、コーチはクライアントのためだけにパーソナライズされた改善プランを作成します。例えば、「就寝2時間前にはスマートフォンのブルーライトを避ける」「朝決まった時間に15分間太陽の光を浴びる」「日中に軽い運動を取り入れる」といった、具体的で実行可能なアクションプランです。

重要なのは、プランを渡して終わりではないことです。定期的な面談やチャットツールなどを通じて、コーチはクライアントの進捗を継続的に確認し、フィードバックを与え、時には励ましながら目標達成までをサポートします。 生活の中で実践してみて上手くいかなかった点があれば、その都度プランを柔軟に修正していきます。このように、専門家が常に隣で支えてくれるという安心感が、一人では難しい生活習慣の改善を成功に導く鍵となります。

睡眠コーチングは怪しい?効果について

新しいサービスに対して「本当に効果があるのか?」「少し怪しいのでは?」と感じるのは自然なことです。特に、睡眠という目に見えにくいものを扱うため、不安に思う方もいるかもしれません。

結論から言うと、信頼できる睡眠コーチングは、睡眠科学や認知心理学といった科学的根拠に基づいており、決して怪しいものではありません。 多くのプログラムは、特に不眠症の治療法として有効性が確立されている「認知行動療法(CBT-I: Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia)」の考え方をベースにしています。

CBT-Iは、睡眠に関する不適切な思い込みや考え方(認知)を修正し、睡眠を妨げる行動を改める(行動)ことで、不眠の改善を目指す非薬物療法です。例えば、「8時間眠らなければならない」というプレッシャーが逆に不眠を悪化させている場合、その思い込みを和らげるアプローチを取ります。また、ベッドの上でスマートフォンを操作したり、仕事のことを考えたりする習慣があれば、それをやめて「ベッド=寝る場所」という条件付けを再構築するような指導を行います。

睡眠コーチングの効果は、もちろん個人差があります。長年染み付いた生活習慣を変えるには時間がかかりますし、コーチとの相性も影響します。しかし、正しく取り組むことで、以下のような多岐にわたる効果が期待できます。

- 入眠潜時(寝床に入ってから眠りにつくまでの時間)の短縮

- 中途覚醒(夜中に目が覚めること)の減少

- 睡眠の質の主観的評価の向上

- 日中の眠気や倦怠感の軽減

- 集中力、注意力、記憶力の向上

- 気分の安定、イライラの減少

- 生産性の向上

重要なのは、睡眠コーチングが「眠れない原因を特定し、それを取り除くための生活習慣を身につける」サポートであると理解することです。魔法のように一晩で眠れるようになるわけではなく、クライアント自身の主体的な取り組みと、それを支える専門家の伴走があって初めて、持続的な効果が生まれるのです。

睡眠コーチングと病院(睡眠外来)の違い

睡眠の悩みを解決したいと考えたとき、選択肢として「睡眠コーチング」と「病院(睡眠外来)」が挙げられます。両者はどちらも睡眠の専門家が対応する点では共通していますが、その目的とアプローチには明確な違いがあります。自分にはどちらが適しているのかを判断するために、その違いを正しく理解しておくことが重要です。

以下の表は、両者の主な違いをまとめたものです。

| 比較項目 | 睡眠コーチング | 病院(睡眠外来) |

|---|---|---|

| 目的 | 睡眠の質の向上、パフォーマンスアップ、生活習慣の改善 | 睡眠障害(不眠症、睡眠時無呼吸症候群など)の診断・治療 |

| 対象者 | 病気ではないが睡眠に不満がある人、より良い睡眠を求める人 | 医学的な治療が必要な睡眠障害の疑いがある人 |

| アプローチ | 非医療行為(カウンセリング、行動変容サポート、生活習慣指導) | 医療行為(診察、検査、薬物療法、CPAP療法など) |

| 関わる専門家 | 睡眠コーチ、睡眠健康指導士など | 医師、臨床心理士、臨床検査技師など |

| 保険適用 | 適用外(自費) | 適用あり(一部自費の場合も) |

| 期間 | 数週間〜数ヶ月のプログラムが中心 | 症状により様々(単発の診察〜長期的な通院) |

目的の違い:病気の治療か、生活習慣の改善か

両者の最も大きな違いは、その「目的」にあります。

病院(睡眠外来)の主目的は、「睡眠障害」という病気の診断と治療です。睡眠障害には、不眠症、睡眠時無呼吸症候群(SAS)、過眠症、むずむず脚症候群、概日リズム睡眠障害など、様々な種類があります。医師は問診や専門的な検査(終夜睡眠ポリグラフ検査など)を通じて、これらの病気の有無を正確に診断し、医学的根拠に基づいた治療を行います。例えば、重度の不眠症に対して睡眠薬を処方したり、睡眠時無呼吸症候群に対してCPAP(シーパップ)と呼ばれる医療機器を用いた治療を行ったりします。つまり、病院は明確な医学的介入が必要な状態を対象としています。

一方、睡眠コーチングの目的は、病気の治療ではなく、「より良い睡眠のための生活習慣の獲得」と「日中のパフォーマンス向上」にあります。対象となるのは、「病気と診断されるほどではないけれど、寝つきが悪い、眠りが浅い」「もっとすっきり目覚めて、日中を活動的に過ごしたい」「仕事や勉強の効率を上げるために、睡眠を戦略的に活用したい」といったニーズを持つ人々です。コーチングでは、個人のライフスタイルに深く踏み込み、睡眠を妨げている根本的な原因(例:ストレス、不規則な食事、運動不足、誤った睡眠習慣)を見つけ出し、それを改善するための具体的な行動計画を一緒に立てて実践していきます。病気の治療ではなく、ウェルネス(より良い健康状態)の追求が主眼となります。

したがって、「いびきがひどく、日中に耐えがたい眠気がある」「脚がむずむずして眠れない」といった、特定の病気が強く疑われる症状がある場合は、まず睡眠外来を受診することが推奨されます。一方で、「特に病気ではないと思うが、睡眠の質を総合的に見直したい」という場合は、睡眠コーチングが適していると言えるでしょう。

アプローチの違い:医療行為か、非医療のサポートか

目的が異なるため、当然ながら「アプローチ」も大きく異なります。

病院で行われるのは、医師法に基づいた「医療行為」です。これには、診察、診断、検査、そして薬の処方や医療機器による治療などが含まれます。医師は身体的な異常や精神的な問題を評価し、必要であれば血液検査や画像診断、睡眠検査などを用いて客観的なデータを収集します。治療法も、睡眠薬や精神安定剤などの薬物療法、あるいはCPAP療法のような物理的な治療が中心となる場合があります。これらのアプローチは、医学的な専門知識と資格を持つ医師にしかできません。当然、これらの医療行為の多くは健康保険が適用されます。

対して、睡眠コーチングで行われるのは、「非医療行為」のサポートです。睡眠コーチは医師ではないため、病気の診断や薬の処方は一切行いません。その代わり、対話(カウンセリング)を通じてクライアントの悩みや課題を深く理解し、行動科学や心理学の知見を用いて、クライアント自身が行動を変えていけるように導きます。

具体的なアプローチとしては、前述のCBT-Iの考え方に基づいた指導が中心となります。

- 刺激制御法:眠れないときに一度ベッドから離れ、眠くなってから再びベッドに戻ることで、「ベッド=眠る場所」という条件付けを強化する。

- 睡眠制限法:あえてベッドで過ごす時間を短くすることで、睡眠効率(ベッドにいる時間のうち、実際に眠っている時間の割合)を高め、睡眠の質を凝縮させる。

- リラクゼーション法:筋弛緩法や呼吸法、マインドフルネスなどを通じて、心身の緊張を和らげ、スムーズな入眠を促す。

- 睡眠衛生教育:カフェインやアルコールの摂取タイミング、運動習慣、寝室環境など、睡眠に良い影響を与える生活習慣について具体的な指導を行う。

これらのアプローチは、クライアントが自らの力で良い睡眠習慣を築き、それを維持していくことを目指すものです。医療行為ではないため、健康保険は適用されず、費用は全額自己負担となります。

このように、睡眠コーチングと睡眠外来は、それぞれ異なる役割を担っています。どちらか一方が優れているというわけではなく、自分の悩みや状態に応じて適切に使い分けることが、睡眠問題解決への最短ルートと言えるでしょう。

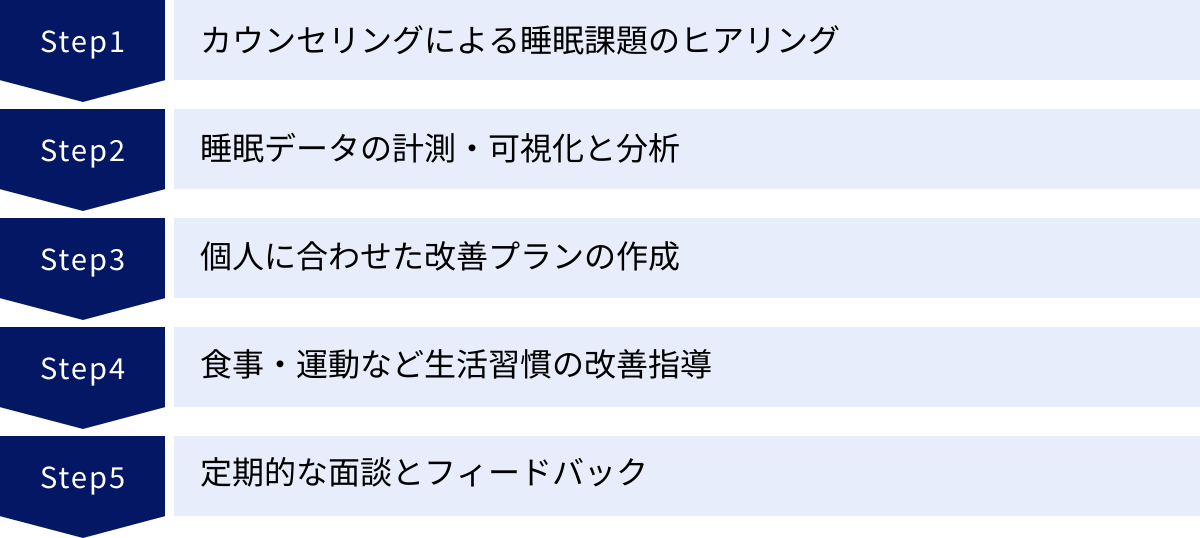

睡眠コーチングの主なサポート内容

睡眠コーチングのプログラムはサービス提供者によって多少異なりますが、一般的にはクライアントの睡眠を根本から改善するために、多角的なアプローチを組み合わせた体系的なサポートを提供します。ここでは、多くの睡眠コーチングに共通する主なサポート内容を5つのステップに分けて具体的に解説します。

カウンセリングによる睡眠課題のヒアリング

睡眠コーチングのプロセスは、専門家による詳細なカウンセリング(ヒアリング)から始まります。 これは、クライアントの現状を正確に把握し、問題の根本原因を探るための非常に重要なステップです。単に「眠れません」という悩みを聞くだけでなく、睡眠に影響を与えるあらゆる要素について、深く掘り下げていきます。

ヒアリングで聞かれる内容は、主に以下のような項目です。

- 具体的な睡眠の悩み:寝つきが悪い(入眠困難)、夜中に何度も目が覚める(中途覚醒)、朝早く目が覚めてしまう(早朝覚醒)、眠りが浅い、日中の眠気が強いなど、どのような問題に最も困っているか。

- 生活リズム:平日の起床・就寝時間、休日の起床・就寝時間、仕事のスケジュール(シフト勤務の有無など)、食事の時間。

- 睡眠環境:寝室の明るさ、音、温度、湿度、使用している寝具(マットレス、枕など)の状態。

- 就寝前の習慣(スリープ・ルーティン):就寝前に何をしているか(スマートフォン、テレビ、読書、入浴など)。

- 食事・嗜好品:3度の食事の内容や時間、カフェイン(コーヒー、紅茶、エナジードリンクなど)やアルコールの摂取量とタイミング。

- 運動習慣:運動の種類、頻度、時間帯。

- 心身の状態:日中のストレスレベル、悩み事、不安感、気分の落ち込み、身体的な痛みや不調の有無。

- これまでの試み:過去に睡眠改善のために試したこと(サプリメント、市販の睡眠改善薬、アプリなど)とその効果。

この丁寧なヒアリングを通じて、コーチはクライアントのライフスタイル全体を俯瞰し、睡眠問題の背景にある隠れた原因(例えば、夕食後のコーヒー、就寝直前の激しい運動、仕事のストレスなど)を特定していきます。クライアント自身も、この対話を通じて自分の生活習慣を客観的に見つめ直し、問題点を自覚するきっかけとなります。

睡眠データの計測・可視化と分析

カウンセリングで得られた主観的な情報に加えて、客観的なデータを収集・分析することも、睡眠コーチングの重要な要素です。これにより、「なんとなく眠れていない」という曖昧な感覚を、具体的な数値で捉えることができます。

データの計測には、主に以下の2つの方法が用いられます。

- ウェアラブルデバイスによる自動計測:Apple Watch、Fitbit、Oura Ringといったスマートウォッチやスマートリングを装着して眠ることで、睡眠中の様々なデータを自動で記録します。多くのサービスでは、これらのデバイスの活用を推奨、あるいはプログラムに含んでいます。計測される主なデータは以下の通りです。

- 総睡眠時間:実際に眠っていた時間の合計。

- 睡眠段階:浅い睡眠、深い睡眠(ノンレム睡眠)、レム睡眠のそれぞれの時間と割合。特に、心身の回復に重要な「深い睡眠」が十分に取れているかは重要な指標です。

- 入眠潜時:ベッドに入ってから眠りにつくまでの時間。

- 中途覚醒の回数と時間:夜中に目が覚めた回数とその時間の長さ。

- 心拍数や呼吸数:睡眠中の生理的な状態。

- 睡眠日誌(スリープダイアリー)による記録:デバイスのデータと合わせて、クライアント自身が日々の睡眠に関する記録を手書きまたはアプリでつけます。これにより、デバイスだけではわからない主観的な感覚や日中の行動との関連性を探ります。記録する項目は、就寝・起床時間、眠りにつくまでの時間、夜中に目が覚めた回数、起きた時の気分、日中の眠気のレベル、その日に行ったこと(飲酒、運動、昼寝など)です。

コーチは、これらの客観的データ(デバイス)と主観的データ(睡眠日誌)を統合し、専門的な視点から分析します。例えば、「平日は睡眠時間が短いが、休日に寝だめしており、睡眠リズムが乱れている(社会的ジェットラグ)」「アルコールを摂取した日は寝つきは良いが、夜中に中途覚醒が増え、深い睡眠が減っている」といった具体的な問題パターンを特定します。この「見える化」と分析こそが、的確な改善プランを作成するための土台となります。

個人に合わせた改善プランの作成

ヒアリングとデータ分析によって課題が明確になったら、いよいよクライアント一人ひとりのためだけにカスタマイズされた改善プランを作成します。市販の書籍やウェブサイトで紹介されている画一的な方法ではなく、その人のライフスタイル、好み、そして課題の根本原因に合わせて、無理なく実践できる具体的なアクションプランを提案するのがコーチングの神髄です。

改善プランには、以下のような内容が含まれます。

- 行動療法の導入:前述の「刺激制御法」や「睡眠制限法」など、CBT-Iに基づいた具体的なテクニックを、クライアントの状態に合わせて導入します。

- 睡眠スケジュールの設定:平日も休日も、できるだけ同じ時間に起き、同じ時間に寝ることを目標としたスケジュールを提案します。

- 光のコントロール:朝に太陽の光を浴びて体内時計をリセットする方法や、夜にブルーライトを避ける具体的な方法(デバイスの設定、ブルーライトカット眼鏡の利用など)を指導します。

- リラクゼーションの実践:就寝前に心身をリラックスさせるための具体的な方法(腹式呼吸、漸進的筋弛緩法、ヨガ、瞑想など)を提案し、やり方をレクチャーします。

- 寝室環境の整備:温度、湿度、光、音など、快適な睡眠のための最適な寝室環境づくりのアドバイスを行います。

重要なのは、完璧を目指すのではなく、小さな成功体験を積み重ねられるように、ベビーステップでプランを設計することです。例えば、いきなり「今日からスマホ禁止」ではなく、「まずは就寝30分前からスマホを触らないようにしてみましょう」といった形で、実行可能な目標を設定します。

食事・運動など生活習慣の改善指導

睡眠は、睡眠時間だけをコントロールしても改善しません。日中の活動、特に食事と運動が、夜の睡眠の質に大きく影響します。 そのため、睡眠コーチングでは、睡眠そのものだけでなく、生活習慣全体の改善指導が行われます。

食事に関する指導では、以下のような内容が含まれます。

- カフェイン:覚醒作用があるため、午後の摂取を控えるように指導します。コーヒーだけでなく、緑茶、紅茶、エナジードリンクなど、カフェインを含む飲料全般についてアドバイスします。

- アルコール:寝つきを良くするように感じられますが、睡眠の後半部分を浅くし、中途覚醒を増やす原因になるため、摂取量やタイミングについて指導します。

- 食事のタイミング:就寝直前の食事は消化活動で深部体温が下がりにくくなり、睡眠を妨げるため、就寝3時間前までには夕食を済ませることを推奨します。

- 栄養素:睡眠に関わるホルモン「メラトニン」の材料となる「トリプトファン」(乳製品、大豆製品、バナナなどに多く含まれる)や、神経の興奮を抑える「GABA」(発酵食品、トマトなどに含まれる)などを意識した食事内容を提案することもあります。

運動に関する指導では、以下のような点がポイントになります。

- 運動のタイミング:日中の適度な運動は睡眠の質を高めますが、就寝直前の激しい運動は交感神経を活性化させ、寝つきを悪くするため避けるように指導します。夕方から就寝3時間前くらいまでの軽い有酸素運動(ウォーキングなど)が推奨されることが多いです。

- 運動の種類と強度:クライアントの体力や好みに合わせて、無理なく続けられる運動を提案します。

これらの指導を通じて、24時間全体の生活リズムを整え、睡眠の質を根本から改善する土台を築きます。

定期的な面談とフィードバック

改善プランを作成して終わり、ではありません。むしろ、プランを実践していく過程こそが最も重要であり、ここでの継続的なサポートが睡眠コーチングの価値を決定づけます。

通常、プログラム期間中は週に1回〜月に1回程度の定期的な面談(オンラインまたは対面)が設定されます。この面談では、以下のことが行われます。

- 進捗の確認:プランの実践状況や、睡眠データ、睡眠日誌の内容を確認します。

- 課題の共有:実践してみて難しかったこと、上手くいかなかったこと、新たに出てきた悩みなどを共有します。

- 成功体験の称賛と動機付け:少しでも改善が見られた点を具体的に褒め、モチベーションを高めます。

- プランの修正:状況に応じて、より効果的な方法や、より実践しやすいようにプランを柔軟に調整します。

面談以外にも、多くのサービスではチャットツール(LINE、Slackなど)を利用した日々のコミュニケーションが可能です。これにより、「今日はどうしても眠れそうにない」「飲み会で帰りが遅くなってしまったがどうすれば良いか」といった突発的な疑問や不安にも、タイムリーにアドバイスをもらえます。

このようなPDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルをコーチと二人三脚で回していくことで、クライアントは正しい知識と習慣を確実に身につけ、プログラム終了後も自力で良い睡眠を維持できるようになるのです。

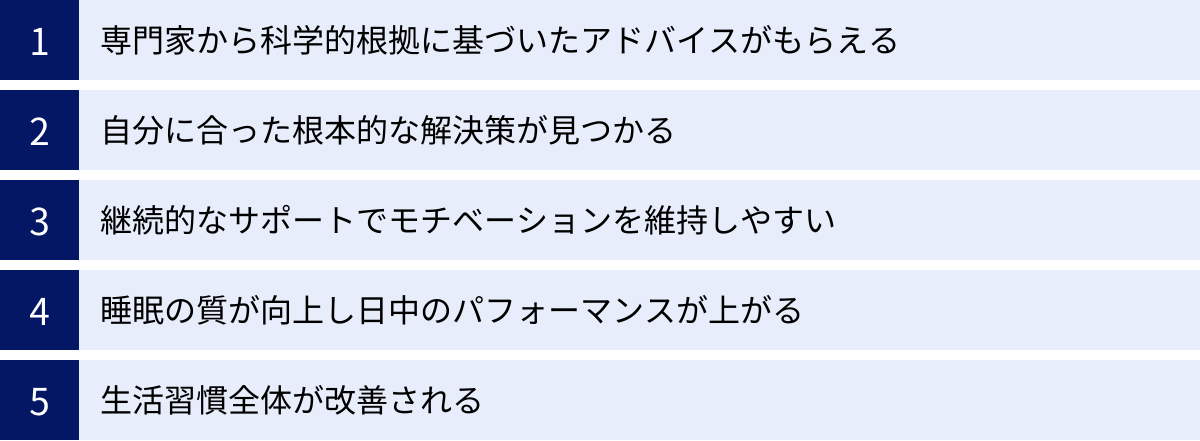

睡眠コーチングを受ける5つのメリット

睡眠コーチングを利用することには、独学で睡眠改善に取り組む場合と比べて、数多くのメリットが存在します。ここでは、特に大きな5つのメリットを詳しく解説します。これらのメリットを理解することで、睡眠コーチングがなぜ効果的なのか、そして自分にとって投資する価値があるのかを判断する助けになるでしょう。

① 専門家から科学的根拠に基づいたアドバイスがもらえる

現代は情報化社会であり、インターネットや書籍、SNSを検索すれば、睡眠に関する情報は無数に見つかります。しかし、その中には科学的根拠が不明確なものや、断片的な情報、さらには誤った情報も少なくありません。「〇〇を食べるだけでぐっすり」「このサプリが特効薬」といった魅力的な言葉に惹かれて試してみたものの、効果がなかったという経験を持つ人も多いでしょう。

睡眠コーチングの最大のメリットの一つは、睡眠科学、生理学、心理学などの分野における専門知識を持ったコーチから、科学的根拠(エビデンス)に基づいた信頼性の高いアドバイスを受けられることです。多くの優れたコーチは、前述したCBT-I(不眠症に対する認知行動療法)や、概日リズム(体内時計)のメカニズム、睡眠に影響を与えるホルモン(メラトニン、コルチゾールなど)の働きといった専門知識を深く理解しています。

これにより、なぜそのアプローチが有効なのかという「理由」まで含めて、納得感のある指導が受けられます。例えば、「なぜ朝に光を浴びることが重要なのか」を体内時計のリセットという観点から説明してくれたり、「なぜ就寝前のスマホが睡眠を妨げるのか」をメラトニン分泌抑制のメカニズムから解説してくれたりします。玉石混交の情報に振り回されることなく、体系的で一貫性のある正しい知識を学ぶことができるため、遠回りせずに改善への道を歩むことができます。これは、時間的にも精神的にも大きなメリットと言えるでしょう。

② 自分に合った根本的な解決策が見つかる

睡眠の悩みは、百人百様です。寝つきが悪い人もいれば、夜中に目が覚める人、日中の眠気に悩む人もいます。その原因も、ストレス、生活リズムの乱れ、食生活、運動不足、寝室環境など、人それぞれ複雑に絡み合っています。

一般的な睡眠改善法は、いわば「最大公約数」的なアプローチです。それはある人には有効かもしれませんが、あなたにとっての最適解であるとは限りません。睡眠コーチングでは、詳細なカウンセリングと客観的なデータ分析を通じて、あなたの睡眠問題の「根本原因」を特定し、あなたのライフスタイルや性格、価値観にまで配慮した、完全にパーソナライズされた解決策を見つけ出してくれます。

例えば、同じ「寝つきが悪い」という悩みでも、原因が「仕事のプレッシャーによる交感神経の高ぶり」なのか、「夜遅くまでのカフェイン摂取」なのか、「体内時計の乱れ」なのかによって、処方箋は全く異なります。前者であればリラクゼーション法や思考の整理が、中者であればカフェイン断ちの具体的な計画が、後者であれば光療法や食事タイミングの見直しが中心となるでしょう。

自分一人では気づけなかった問題の核心に、専門家の客観的な視点を通じてたどり着けること、そして、それを解決するための「自分だけのオーダーメイドの処方箋」を手に入れられることが、睡眠コーチングの非常に大きな価値です。これにより、対症療法ではない、持続可能な根本解決を目指すことができます。

③ 継続的なサポートでモチベーションを維持しやすい

「早寝早起きをしよう」「寝る前のスマホをやめよう」——。頭ではわかっていても、長年の習慣を変えるのは簡単なことではありません。多くの人が、三日坊主で終わってしまった経験があるのではないでしょうか。

睡眠コーチングは、専門家が伴走者として常に寄り添ってくれるため、一人では難しい習慣改善のモチベーションを格段に維持しやすくなります。 定期的な面談や日々のチャットでのコミュニケーションは、単なる進捗報告の場ではありません。

- アカウンタビリティ(説明責任):コーチに報告するという約束があることで、「やらなければ」という良い意味でのプレッシャーが生まれ、行動を継続する助けになります。

- ポジティブなフィードバック:睡眠データや日誌から見えるわずかな改善点でも、コーチがそれを見つけて具体的に褒めてくれます。この成功体験の積み重ねが、次への意欲に繋がります。

- 問題解決のサポート:計画通りにいかなかった時、「なぜできなかったのか」を一緒に考え、責めるのではなく、次の一手を共に模索してくれます。「飲み会でプランが守れなかった」といった時も、罪悪感に苛まれるのではなく、「では、次からはこうしてみましょう」と前向きな解決策を提示してくれます。

- 心理的な支え:眠れない夜の不安や、改善が見えない時期の焦りなど、ネガティブな感情を吐き出せる相手がいることは、精神的に大きな支えとなります。

このように、コーチという存在が、行動の継続を促す「仕組み」として機能するのです。独学では挫折してしまいがちな壁を、専門家のサポートを得ながら乗り越えていける点は、非常に大きなメリットです。

④ 睡眠の質が向上し日中のパフォーマンスが上がる

睡眠コーチングの直接的な目的は睡眠の質を改善することですが、その効果は夜だけにとどまりません。質の高い睡眠は、日中の覚醒度、集中力、生産性、創造性、そして精神的な安定に直結します。

睡眠不足や質の低い睡眠は、脳の前頭前野の働きを低下させることが知られています。前頭前野は、論理的思考、意思決定、感情のコントロールなどを司る重要な部分です。この機能が低下すると、ケアレスミスが増えたり、複雑な問題を考えるのが億劫になったり、些細なことでイライラしたりします。

睡眠コーチングを通じて睡眠が改善されると、これらの問題が解消され、以下のような効果が期待できます。

- 仕事や勉強の効率アップ:集中力が持続し、記憶力や学習能力が高まるため、同じ時間でもより多くの成果を出せるようになります。

- 意思決定の質の向上:冷静かつ論理的に物事を判断できるようになり、ビジネスや私生活における重要な決断を誤りにくくなります。

- 創造性の発揮:脳が十分に休息することで、新しいアイデアやひらめきが生まれやすくなります。

- 感情の安定:ストレス耐性が高まり、人間関係が円滑になったり、ポジティブな気分で一日を過ごせるようになったりします。

つまり、睡眠コーチングへの投資は、単なる健康投資にとどまらず、自己の能力を最大限に引き出すための「パフォーマンス投資」でもあるのです。日中の活動の質を高めたいと考えるビジネスパーソンやアスリート、受験生などにとって、これは計り知れないメリットとなります。

⑤ 生活習慣全体が改善される

睡眠は、食事、運動、メンタルヘルスといった他の生活習慣と密接に結びついています。睡眠コーチングは、睡眠という切り口からアプローチしますが、その過程で必然的に生活習慣全体を見直すことになり、QOL(Quality of Life:生活の質)そのものの向上に繋がります。

例えば、良い睡眠のためには、カフェインやアルコールのコントロール、バランスの取れた食事、適度な運動が不可欠です。コーチングを通じてこれらの習慣を身につけることで、睡眠だけでなく、体型や肌の調子が改善されたり、日中のエネルギーレベルが上がったりといった副次的な効果も期待できます。

また、ストレスマネジメントも重要なテーマです。マインドフルネスやリラクゼーション法を学ぶことで、睡眠の質が向上するだけでなく、日中のストレスにもうまく対処できるようになり、精神的な健康度が高まります。

最初は「眠れない」という一点の悩みから始まったとしても、コーチングのプロセスを通じて、「自分の心身を大切にし、健やかに生きるための術」を体系的に学ぶことができるのです。これは、プログラムが終了した後も一生涯役立つ、非常に価値のある財産となるでしょう。

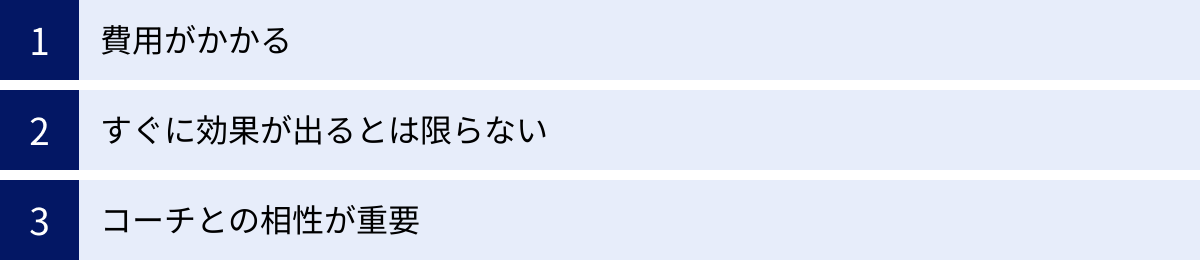

睡眠コーチングの3つのデメリットと注意点

睡眠コーチングは多くのメリットをもたらす可能性がある一方で、利用を検討する際には知っておくべきデメリットや注意点も存在します。これらを事前に理解しておくことで、後悔のない選択ができるようになります。ここでは、主な3つのポイントについて詳しく解説します。

① 費用がかかる

睡眠コーチングを利用する上で、最も現実的なハードルとなるのが「費用」です。前述の通り、睡眠コーチングは病気の治療を目的とした医療行為ではないため、健康保険が適用されず、全額自己負担となります。

料金はサービス内容や期間、コーチの専門性によって大きく異なりますが、一般的に数万円から数十万円の費用がかかります(詳しくは後述の「睡眠コーチングの料金相場」を参照)。これは、パーソナライズされたプランの作成、専門家による定期的な面談、日々のチャットサポートなど、手厚いマンツーマンサポートにかかる人件費や専門性を反映した価格設定です。

この費用を「高い」と感じるか、「価値ある投資」と捉えるかは、個人の価値観や経済状況、そして睡眠の悩みに対する深刻度によって変わるでしょう。ただ闇雲に安いサービスを選ぶのではなく、「なぜこの価格なのか」「その価格に見合うサポートが受けられるのか」をしっかりと見極める必要があります。

注意点として、契約前に総額でいくらかかるのか、追加料金が発生するケースはないのか(例えば、面談の延長料金や指定デバイス以外のレンタル料など)を明確に確認しておくことが重要です。 多くのサービスでは無料カウンセリングを実施しているため、そこで費用体系について詳しく質問し、納得した上で申し込むようにしましょう。この出費が、将来の健康や生産性向上に繋がる「自己投資」であると確信できるかどうかが、判断の分かれ目となります。

② すぐに効果が出るとは限らない

「高いお金を払うのだから、すぐに眠れるようになるはずだ」と期待するかもしれませんが、睡眠コーチングは即効性を約束するものではありません。 睡眠薬のように、服用すればその日のうちに入眠を助けてくれる、といった類のものではないのです。

睡眠コーチングの本質は、長年にわたって染み付いた睡眠を妨げる「習慣」や「考え方のクセ」を、時間をかけて修正していくプロセスにあります。生活習慣の改善には、一般的に数週間から数ヶ月単位の時間が必要です。特に、CBT-Iの主要な手法である「睡眠制限法」などを導入した場合、最初の数日間は意図的に睡眠時間を削るため、一時的に日中の眠気が強くなることもあります。

この「効果が出るまでのタイムラグ」を理解しておかないと、「こんなに頑張っているのに効果がない」と途中で焦りや失望を感じ、挫折してしまう可能性があります。コーチはこの過程で伴走し、心理的なサポートを行ってくれますが、最終的に行動を変えるのはクライアント自身です。

注意点として、睡眠コーチングは魔法の杖ではなく、地道な努力を必要とする「トレーニング」であると認識しておくことが大切です。 始める前に、「改善には時間がかかること」を覚悟し、短期的な結果に一喜一憂せず、長期的な視点で取り組む姿勢が求められます。コーチと協力しながら、焦らずコツコツと改善のステップを上っていくプロセスそのものを、前向きに捉えることが成功の鍵となります。

③ コーチとの相性が重要

睡眠コーチングは、非常にパーソナルなサービスです。クライアントは、自分の睡眠だけでなく、生活習慣、ストレス、悩みといったプライベートな情報をコーチに開示する必要があります。そのため、コーチとの相性は、プログラムの成否を大きく左右する重要な要素となります。

どんなに優れた知識や実績を持つコーチであっても、人間的な相性が合わなければ、クライアントは安心して本音を話すことができません。例えば、以下のようなミスマッチが起こる可能性があります。

- コミュニケーションスタイル:ロジカルでデータ重視の指導を求める人にとって、共感や感情面を重視するコーチは物足りなく感じるかもしれません。逆もまた然りです。

- 指導の厳しさ:ある程度厳しく管理してほしい人と、自分のペースを尊重してほしい人では、求めるコーチ像が異なります。

- 信頼関係:コーチの言動に少しでも不信感を抱いてしまうと、素直にアドバイスを受け入れることが難しくなります。

もし相性が悪いと感じながらプログラムを続けると、十分な効果が得られないばかりか、かえってストレスを溜め込んでしまうことにもなりかねません。

注意点として、契約前に必ずコーチと直接話す機会を持つことを強く推奨します。 多くのサービスが提供している無料カウンセリングや体験セッションは、まさにこの相性を見極めるための絶好の機会です。その際に、以下の点を確認してみましょう。

- 話しやすい雰囲気か、威圧感はないか。

- こちらの話を丁寧に、真摯に聞いてくれるか。

- 質問に対して、分かりやすく納得のいく説明をしてくれるか。

- コーチの価値観や人柄が、自分と合いそうか。

複数のサービスの無料カウンセリングを受けてみて、最も「この人になら任せられる」と直感的に思えるコーチを選ぶことが、失敗しないための非常に重要なポイントです。

睡眠コーチングの料金相場

睡眠コーチングを検討する上で最も気になるのが料金でしょう。前述の通り、睡眠コーチングは自由診療であり、提供する企業やプログラムの内容によって価格は大きく変動します。ここでは、個人向けと法人向けのプランに分けて、一般的な料金相場を解説します。

| プラン種別 | 料金体系の例 | 料金相場の目安 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 個人向けプラン | 月額制 | 3万円~10万円/月 | 短期間で集中して取り組みたい方向け。 |

| パッケージ制(2~3ヶ月) | 10万円~30万円/期間 | 最も一般的なプラン。習慣化に必要な期間を網羅。 | |

| 単発カウンセリング | 1万円~3万円/回 | まずは相談してみたい、特定のアドバイスが欲しい方向け。 | |

| 法人向けプラン | 睡眠研修・セミナー | 10万円~50万円/回 | 従業員全体の睡眠リテラシー向上を目的とする。 |

| 従業員向けプログラム | 個別見積もり | 福利厚生として従業員に個別コーチングを提供。 |

※上記はあくまで一般的な相場であり、実際の料金は各サービスの公式サイトで必ずご確認ください。

個人向けプランの料金

個人が利用する睡眠コーチングの料金は、サポートの手厚さや期間によって決まるのが一般的です。主な料金体系には「月額制」「パッケージ制」「単発カウンセリング」があります。

月額制のプランは、1ヶ月単位で契約を更新するタイプで、料金相場は月々3万円~10万円程度です。比較的短期間で効果を実感したい場合や、まずは1ヶ月試してみたいという場合に適しています。サポート内容は、週1回程度の面談と、無制限のチャットサポートが含まれることが多いです。

最も一般的なのが、2ヶ月~3ヶ月程度の期間が設定されたパッケージ制のプランです。生活習慣の改善と定着には一定の期間が必要であるという考えから、この期間設定が多く見られます。料金相場は、総額で10万円~30万円程度です。この価格帯には、初回の詳細なカウンセリング、睡眠データの分析、パーソナライズされたプランの作成、期間中の定期的な面談(例:全8回など)、そして無制限のチャットサポートといった、包括的なサービスが含まれていることがほとんどです。高額に感じられるかもしれませんが、専門家が数ヶ月間にわたって密に伴走してくれることを考えると、パーソナルトレーニングジムなどと同様の価格水準と言えます。

単発のカウンセリングを提供しているサービスもあります。料金相場は1回60分~90分で1万円~3万円程度です。本格的なプログラムを始める前のお試しや、特定の悩みについて専門家のアドバイスが欲しい、といった場合に利用しやすいでしょう。ただし、単発のセッションだけでは、習慣化のサポートまでは難しいため、根本的な改善を目指すには継続的なプログラムが推奨されます。

料金の違いは、主に以下の要素によって生まれます。

- サポート期間の長さ:期間が長いほど総額は高くなります。

- 面談の頻度と時間:週1回か隔週か、1回あたりの時間は60分か90分か、などで料金が変わります。

- コーチの専門性や実績:著名なコーチや特殊な資格を持つコーチの場合、料金が高くなる傾向があります。

- 付帯サービス:睡眠計測デバイスのレンタルや、特別な分析レポートなどが含まれる場合は、その分料金に反映されます。

法人向けプランの料金

近年、従業員の健康管理と生産性向上を目指す「健康経営」の一環として、法人向けの睡眠コーチングや研修を導入する企業が増えています。法人向けプランは、大きく分けて「睡眠研修・セミナー」と「従業員向け福利厚生プログラム」の2種類があります。

睡眠研修・セミナーは、従業員全体を対象に、睡眠の重要性や基本的な改善方法についての知識を提供するものです。料金は、講師料として1回(60分~120分程度)あたり10万円~50万円程度が相場です。参加人数や内容のカスタマイズ度合いによって変動します。これは、従業員の睡眠リテラシーを底上げし、組織全体の健康意識を高めることを目的としています。

従業員向け福利厚生プログラムは、希望する従業員が個人向けと同様の睡眠コーチングを受けられるように、企業が費用を負担または補助する制度です。料金は提供するサービスの範囲や対象となる従業員数によって大きく異なるため、ほとんどの場合が個別見積もりとなります。企業にとっては、従業員のメンタルヘルス不調の予防、プレゼンティーズム(出社しているが不調で生産性が低い状態)の改善、ひいては離職率の低下といった効果が期待できるため、注目が高まっています。

これらの費用は、企業の健康投資として経費計上できる場合が多く、助成金の対象となる可能性もあります。

睡眠コーチングはこんな人におすすめ

睡眠コーチングは、万人に必要なサービスではありません。しかし、特定の悩みや目標を持つ人にとっては、現状を打破するための非常に強力なツールとなり得ます。ここでは、特に睡眠コーチングの利用がおすすめな人の特徴を3つのタイプに分けてご紹介します。ご自身が当てはまるか、ぜひチェックしてみてください。

色々試しても睡眠の悩みが解決しない人

「睡眠に良い」と言われることは、一通り試してきた。そんな経験はありませんか?

- 睡眠改善の書籍を何冊も読んだ

- スマートフォンアプリで睡眠を記録している

- リラックス効果のあるアロマやハーブティーを試した

- GABAやグリシンなどのサプリメントを飲んでみた

- 寝具を高級なものに買い替えた

- 市販の睡眠改善薬を服用したことがある

これらの努力は決して無駄ではありませんが、それでも「寝つきの悪さが変わらない」「夜中に目が覚めるのが癖になっている」「日中のだるさが抜けない」といった悩みが続いている場合、自己流の対策では限界にきている可能性があります。

その理由は、多くの場合、自分の問題の「本当の原因」にアプローチできていないからです。睡眠の問題は、一つの原因で生じていることは稀で、生活習慣、ストレス、心理的な思い込みなどが複雑に絡み合っています。自己判断では、その根本原因を見つけるのが非常に難しいのです。

このような状況にいる人にとって、睡眠コーチングはまさにうってつけです。専門家が客観的な視点であなたの生活全体を分析し、数々の情報の中から「あなたにとって本当に必要なこと」だけを抽出し、体系的なプランとして提示してくれます。 闇雲に試行錯誤を繰り返すフェーズから脱却し、専門家のナビゲートのもとで最短距離でゴールを目指したい人に、睡眠コーチングは強くおすすめできます。

生活習慣から根本的に見直したい人

睡眠の問題は、氷山の一角です。その水面下には、不規則な食事、運動不足、ストレス過多、乱れた生活リズムといった、より大きな問題が隠れていることが少なくありません。

もしあなたが、

- 「とりあえず眠れれば良い」という対症療法ではなく、健康的な生活そのものを手に入れたい

- 睡眠をきっかけに、食事や運動の習慣も改善したい

- 自分の心と体の声に耳を傾け、セルフケアのスキルを身につけたい

と考えているのであれば、睡眠コーチングは非常に有効な選択肢となります。

睡眠コーチングは、単に「睡眠テクニック」を教える場ではありません。前述の通り、食事指導、運動指導、ストレスマネジメントなど、生活習慣全体にアプローチします。コーチとの対話を通じて、なぜ自分が不健康な習慣を続けてしまうのか、その背景にある心理的な要因にまで踏み込むこともあります。

このプロセスを通じて、あなたは「自分自身の最高の主治医」になるための方法を学びます。プログラムが終了した後も、自分自身でコンディションを整え、維持していくための知識とスキルが身につくのです。これは一生涯の財産となります。小手先の解決策ではなく、自分の人生の質(QOL)を土台から引き上げたいという高い意識を持つ人に、睡眠コーチングは大きな価値を提供してくれるでしょう。

仕事や勉強のパフォーマンスを上げたい人

睡眠の悩みが「不満」や「苦痛」のレベルにはないものの、「もっと上を目指したい」というポジティブな動機から睡眠コーチングを利用する人も増えています。

具体的には、以下のような目標を持つ人たちです。

- 経営者や管理職:重要な意思決定の質を高め、リーダーシップを最大限に発揮したい。

- アスリート:トレーニング効果を最大化し、試合で最高のパフォーマンスを発揮するためのコンディショニングをしたい。

- 受験生や資格取得を目指す人:記憶力や集中力を高め、学習効率を最大化したい。

- クリエイティブな職種の人:斬新なアイデアやひらめきを生み出すための脳の状態を整えたい。

- 多忙なビジネスパーソン:限られた時間の中でも質の高い睡眠を確保し、日中の生産性を高めたい。

これらの人々にとって、睡眠はもはや単なる休息ではなく、目標達成のための「戦略的なツール」です。最高のパフォーマンスを発揮するためには、最高のコンディションが不可欠であり、その土台となるのが質の高い睡眠であると理解しています。

睡眠コーチングでは、データに基づいて自分の睡眠パターンを客観的に把握し、どうすればパフォーマンス向上に繋がる睡眠が取れるのかを、専門家と共に戦略的に設計していくことができます。例えば、「重要なプレゼンの前日は、特に深い睡眠を確保するためにどのような準備をすべきか」「海外出張時の時差ボケを最小限に抑える方法は何か」といった、具体的な目標達成に直結するアドバイスを受けることも可能です。

睡眠を「守り」の健康管理ではなく、「攻め」の自己投資として捉え、自らの能力を最大限に引き出したいと考える向上心の高い人にとって、睡眠コーチングは費用対効果の高い強力な武器となるでしょう。

失敗しない睡眠コーチングサービスの選び方

数ある睡眠コーチングサービスの中から、自分に最適なものを選ぶことは、改善を成功させるための第一歩です。料金や知名度だけで選んでしまうと、期待した効果が得られない可能性もあります。ここでは、後悔しないための選び方のポイントを4つに絞って具体的に解説します。

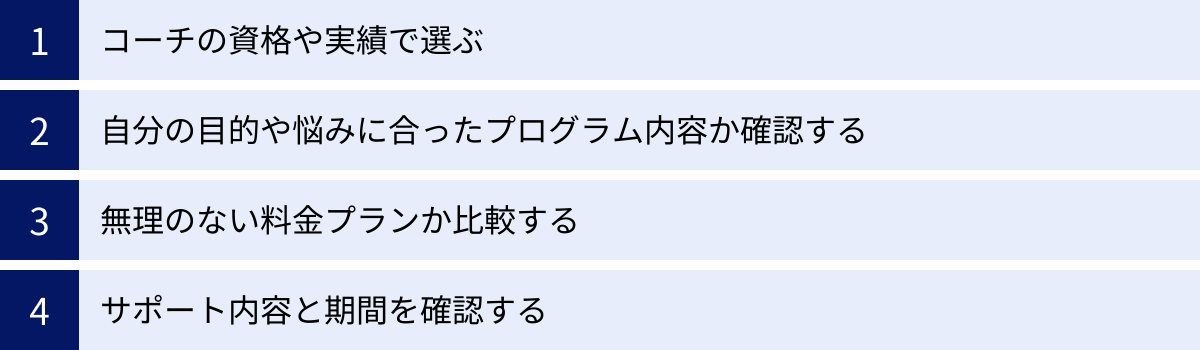

コーチの資格や実績で選ぶ

睡眠コーチングは医療行為ではないため、国家資格は存在しません。しかし、コーチの専門性や信頼性を判断するための指標となる民間資格や経歴は存在します。コーチを選ぶ際には、その背景をしっかりと確認することが重要です。

チェックすべき資格の例

- 睡眠健康指導士(上級・初級):一般社団法人日本睡眠教育機構が認定する資格で、睡眠に関する正しい知識を持ち、科学的根拠に基づいた生活習慣へのアドバイスができることを証明します。

- 米国睡眠医学会(AASM)認定資格:睡眠医療の分野で世界的に権威のある学会で、関連する資格(例:CBT-Iの認定資格など)を保有しているコーチは、高い専門性を持つと考えられます。

- その他:臨床心理士、公認心理師、管理栄養士、アスレティックトレーナーといった関連分野の国家資格を併せ持っているコーチもいます。自分の悩みが心理的なものなのか、栄養面なのか、身体的なものなのかによって、これらの資格も参考になります。

ただし、資格があることだけが全てではありません。 それ以上に重要なのが「実績」です。

- コーチングの実績:これまでに何人くらいのクライアントをサポートしてきたか。どのような悩みの改善を得意としているか(例:入眠障害、中途覚醒、シフトワーカーの睡眠など)。

- コーチ自身の経歴:元々どのような分野でキャリアを積んできたのか。例えば、医療現場での経験、アスリートのサポート経験、企業でのメンタルヘルス支援経験など、その経歴が自分の求めるサポートと合致しているかを確認しましょう。

多くのサービスの公式サイトにはコーチのプロフィールが掲載されています。無料カウンセリングの場で、資格取得の背景や、これまでの具体的な改善事例(個人情報に配慮した範囲で)などを質問してみるのも良い方法です。信頼できるコーチは、自身の専門性について誠実に説明してくれるはずです。

自分の目的や悩みに合ったプログラム内容か確認する

一口に睡眠コーチングと言っても、そのプログラム内容はサービスによって様々です。自分の目的や悩みの種類と、提供されるプログラムの内容が合っているかを確認することが不可欠です。

確認すべきプログラム内容のポイント

- ベースとなる理論:プログラムがどのような科学的理論に基づいているか。特に、不眠症状の改善を強く望む場合は、CBT-I(不眠症のための認知行動療法)をベースにしたプログラムであるかは重要なチェックポイントです。CBT-Iは、不眠症治療の第一選択として推奨されているエビデンスレベルの高いアプローチです。

- アプローチの範囲:睡眠習慣の改善だけに特化しているのか、食事、運動、ストレスマネジメントまで包括的にサポートしてくれるのか。生活習慣全体を見直したい場合は、後者のようなホリスティックなアプローチを取るサービスが適しています。

- 得意とする悩み:サービスやコーチが、どのような悩みの解決を得意としているかを確認しましょう。「日中のパフォーマンス向上に強み」「女性特有の睡眠問題に精通」「アスリートのコンディショニングが得意」など、それぞれの特色があります。

- 使用するツール:睡眠計測にどのようなデバイス(Apple Watch, Oura Ringなど)を推奨しているか。特定のデバイスを持っていない場合、レンタルは可能かなども確認しておくとスムーズです。

公式サイトを読み込むだけでなく、無料カウンセリングで「私のような悩み(例:シフト勤務による不眠)に対して、具体的にどのようなアプローチを取りますか?」と質問してみましょう。その回答の具体性や納得感で、プログラムの質や自分との相性がある程度判断できます。

無理のない料金プランか比較する

デメリットの項でも触れましたが、費用はサービスを選ぶ上で非常に重要な要素です。複数のサービスを比較検討し、自分の予算内で、かつ納得のいくサポートが受けられるプランを選びましょう。

料金プランを比較する際のポイント

- 総額を把握する:月額表示だけでなく、プログラム全体で最終的にいくらかかるのかを必ず確認します。

- 料金に含まれるものを明確にする:面談回数、チャットサポートの有無と頻度、レポート作成、デバイスのレンタル料など、料金に何が含まれていて、何が別料金なのかをリストアップして比較すると分かりやすいです。

- 支払い方法:一括払いのみか、分割払いに対応しているか。クレジットカードが使えるかなども確認しておきましょう。

- 返金保証の有無:万が一、満足できなかった場合に返金保証制度があるかどうかも、サービスへの自信の表れとして一つの判断材料になります。ただし、適用には条件がある場合がほとんどなので、内容は細かく確認が必要です。

最も重要なのは、料金の安さだけで決めないことです。安価なサービスは、サポートが手薄(面談が少ない、チャットの返信が遅いなど)である可能性も考えられます。自分が支払う金額に対して、どのような価値(専門家の時間、知識、サポート体制)が得られるのかという「コストパフォーマンス」の視点で比較検討することが、失敗しないための鍵です。

サポート内容と期間を確認する

料金プランとも密接に関連しますが、具体的なサポート内容と、その提供期間を詳細に確認することも忘れてはいけません。

確認すべきサポート内容と期間のポイント

- 面談の頻度と形式:面談は週1回なのか、隔週なのか。形式はオンライン(Zoomなど)か、対面か。自分にとって無理なく続けられる頻度と形式かを確認しましょう。

- 面談以外のサポート:日々のコミュニケーションはどのようなツール(LINE, Slackなど)で行うのか。質問に対する返信はどのくらいの時間で来るのか。きめ細やかなサポートを求めるなら、チャットサポートの充実度は重要です。

- プログラムの期間:一般的に2〜3ヶ月のプログラムが多いですが、これは生活習慣を定着させるために必要な期間とされています。短すぎるプランでは習慣化の前に終了してしまい、長すぎるプランでは費用がかさみ、モチベーションが続かない可能性もあります。なぜその期間が設定されているのか、その根拠を尋ねてみるのも良いでしょう。

- プログラム終了後のフォロー:プログラムが終了したら完全にサポートが終わるのか、あるいは、その後も相談できるようなアフターフォローのプランがあるのかも確認しておくと安心です。

これらのポイントを総合的に比較検討し、「このサポート体制なら、自分は最後までやり遂げられそうだ」と確信できるサービスを選ぶことが、睡眠コーチングを成功に導く上で非常に重要です。

おすすめの睡眠コーチングサービス5選

ここでは、数ある睡眠コーチングサービスの中から、実績やプログラム内容に定評のあるおすすめのサービスを5つ厳選してご紹介します。それぞれの特徴、料金、サポート内容を比較し、自分に合ったサービスを見つけるための参考にしてください。

※掲載している情報は記事執筆時点のものです。最新の料金やプラン内容については、必ず各サービスの公式サイトでご確認ください。

| サービス名 | 特徴 | 料金目安(個人向け) | 主なサポート内容 |

|---|---|---|---|

| O:SLEEP(エースリープ) | 医師監修。CBT-Iに基づいた体系的プログラム。法人導入実績多数。 | 2ヶ月プラン:198,000円(税込)~ | 睡眠計測、週1回のオンライン面談、チャットサポート、医師への相談 |

| Sommnie(ソムニエ) | データ解析に強み。Oura Ringを活用した客観的アプローチ。 | 3ヶ月プラン:165,000円(税込) | Oura Ringデータ分析、隔週のオンライン面談、チャットサポート |

| Sleep Rest(スリープレスト) | 女性の睡眠問題に特化。ホルモンバランスの変化にも対応。 | 3ヶ月プラン:132,000円(税込) | 睡眠・栄養・運動指導、週1回のオンライン面談、LINEサポート |

| ねむりのパーソナルトレーニング | 睡眠健康指導士によるマンツーマン指導。リーズナブルな価格設定。 | 2ヶ月プラン:79,800円(税込) | 睡眠日誌分析、隔週のオンライン面談、チャットサポート |

| Sleep LIVE(スリープライブ) | アスリート支援の実績豊富。パフォーマンス向上に強み。 | 要問い合わせ | 睡眠・栄養・心理の統合サポート、定期面談、遠征帯同など |

① O:SLEEP(エースリープ)

O:SLEEPは、株式会社O:(オー)が提供する、医師監修の科学的根拠に基づいた睡眠改善プログラムです。不眠症治療のゴールドスタンダードである「CBT-I(認知行動療法)」をベースに、個人の生活習慣に合わせたパーソナライズされた指導を行うのが特徴です。

プログラムは、睡眠計測デバイスで睡眠を可視化し、専門のコーチが週1回の面談と日々のチャットで伴走します。最大の強みは、提携する医師(精神科医・産業医など)にオンラインで相談できる体制が整っている点です。コーチングの範囲を超える医学的な判断が必要な場合や、メンタルヘルスの不調が疑われる場合に、スムーズに専門医に繋がる安心感があります。

法人向けの導入実績も豊富で、企業の健康経営支援にも力を入れています。信頼性と専門性を重視し、医学的なサポートも視野に入れたい方に最適なサービスです。

- 料金目安:2ヶ月プラン 198,000円(税込)~

- 主な対象者:不眠の症状に悩む方、信頼性の高いプログラムを求める方、法人担当者

- 参照:株式会社O: 公式サイト

② Sommnie(ソムニエ)

Sommnieは、株式会社S’UIMIN(スイミン)が提供する睡眠コーチングサービスです。筑波大学発のベンチャー企業であり、睡眠研究の最前線の知見とデータ解析技術を活かしたアプローチに強みがあります。

特に、高精度の睡眠計測が可能な「Oura Ring」の活用を推奨しており、収集した客観的データに基づいて、睡眠の専門家(博士号取得者など)が科学的な分析とアドバイスを行います。睡眠だけでなく、食事や運動、ストレスケアまで含めた包括的なサポートを提供し、クライアントのパフォーマンス最大化を目指します。

データに基づいたロジカルなアプローチを好む方や、自身の睡眠を深く理解したいという知的好奇心の高い方におすすめです。

- 料金目安:3ヶ月プラン 165,000円(税込)

- 主な対象者:データに基づいた改善をしたい方、パフォーマンス向上を目指すビジネスパーソン

- 参照:株式会社S’UIMIN 公式サイト

③ Sleep Rest(スリープレスト)

Sleep Restは、女性の睡眠問題に特化したパーソナル睡眠コンサルティングです。代表自身が睡眠コンサルタントとして、女性ならではの悩みに寄り添ったサポートを提供しています。

月経周期や妊娠・出産、更年期といったライフステージにおけるホルモンバランスの変化が、女性の睡眠に大きく影響することに着目。一般的な睡眠改善法に加え、女性の身体的・精神的特性を考慮した、きめ細やかなアドバイスが特徴です。睡眠だけでなく、栄養学に基づいた食事指導や運動指導も組み合わせ、トータルで女性の健康をサポートします。

ホルモンバランスの乱れによる睡眠不調を感じている方や、同性の専門家に安心して相談したい女性に最適なサービスです。

- 料金目安:3ヶ月プラン 132,000円(税込)

- 主な対象者:ホルモンバランスによる睡眠不調に悩む女性、産前産後の女性

- 参照:Sleep Rest 公式サイト

④ ねむりのパーソナルトレーニング

ねむりのパーソナルトレーニングは、比較的リーズナブルな価格で本格的な睡眠コーチングが受けられるサービスです。日本睡眠教育機構認定の睡眠健康指導士が、マンツーマンでサポートを行います。

高価な計測デバイスを必須とせず、睡眠日誌を中心にクライアントの状況を把握し、CBT-Iの理論に基づいた行動変容を促します。隔週のオンライン面談とチャットサポートを組み合わせ、無理なく続けられるペースで改善を目指します。

「まずは睡眠コーチングを試してみたい」「高額な費用は難しいけれど、専門家のアドバイスが欲しい」という方に適した、コストパフォーマンスの高いサービスと言えるでしょう。

- 料金目安:2ヶ月プラン 79,800円(税込)

- 主な対象者:コストを抑えて睡眠コーチングを始めたい方、睡眠改善の初心者

- 参照:ねむりのパーソナルトレーニング 公式サイト

⑤ Sleep LIVE(スリープライブ)

Sleep LIVEは、株式会社こどもみらいが運営する、特にアスリートのパフォーマンス向上に強みを持つ睡眠コーチングサービスです。代表は多くのアスリートのコンディショニングを支援してきた実績を持ちます。

睡眠、栄養、心理(メンタル)の3つの側面から統合的にアプローチするのが最大の特徴です。試合や遠征のスケジュールに合わせた睡眠戦略の立案、時差調整、リカバリーの最大化など、アスリート特有の課題に対応した専門的なサポートを提供します。

トップパフォーマンスを追求するプロアスリートはもちろん、高いレベルを目指す学生アスリートや、仕事で極限の成果を求めるビジネスパーソンにも応用可能なノウハウが詰まっています。

- 料金目安:要問い合わせ(個別のプランニングによる)

- 主な対象者:プロ・アマチュアアスリート、パフォーマンス向上を目指す経営者・ビジネスパーソン

- 参照:Sleep LIVE 公式サイト

法人向け睡眠コーチング(睡眠研修)とは

近年、個人の健康問題としてだけでなく、企業の経営課題として「従業員の睡眠」に注目が集まっています。 これを背景に、法人を対象とした睡眠コーチングや睡眠研修の需要が急速に高まっています。

法人向け睡眠コーチング(睡眠研修)とは、企業が主体となって、従業員の睡眠リテラシーの向上や睡眠問題の解決を支援する取り組みのことです。その目的は多岐にわたりますが、主には以下の点が挙げられます。

- 生産性の向上(プレゼンティーズムの改善)

プレゼンティーズムとは、出勤はしているものの、心身の不調が原因で本来のパフォーマンスが発揮できていない状態を指します。睡眠不足は、集中力や判断力の低下を招き、プレゼンティーズムの大きな要因となります。従業員の睡眠を改善することで、日中のパフォーマンスを高め、組織全体の生産性を向上させることが期待されます。 - メンタルヘルス対策

睡眠とメンタルヘルスは密接に関連しており、不眠はうつ病などの精神疾患のリスクを高めることが知られています。睡眠研修を通じて従業員がセルフケアのスキルを身につけることは、メンタルヘルス不調の予防に繋がり、休職や離職のリスクを低減します。 - 安全管理とリスク軽減

建設業や運輸業、製造業など、一瞬の不注意が重大な事故に繋がりかねない業種において、従業員の睡眠不足は極めて大きなリスクです。睡眠研修は、ヒューマンエラーによる労働災害を未然に防ぐための重要な安全対策となります。 - 健康経営の推進と企業価値の向上

「健康経営」とは、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することです。睡眠支援は健康経営の重要な柱の一つであり、積極的に取り組むことで、「従業員を大切にする企業」としてのイメージが向上し、採用活動における競争力強化や企業価値の向上にも繋がります。

法人向けプログラムの具体的な内容としては、以下のようなものがあります。

- 集合研修・セミナー:全従業員を対象に、睡眠のメカニズムや重要性、基本的な改善方法について学ぶセミナーを実施します。

- 管理職向け研修:部下の睡眠問題やメンタルヘルスの不調に気づき、適切に対応するための知識を管理職に提供します。

- eラーニング:時間や場所を選ばずに学べるオンラインの学習コンテンツを提供します。

- 個別カウンセリング・コーチング:希望する従業員に対して、専門家による個別の睡眠コーチングを福利厚生として提供します。

これらのプログラムは、前述のO:SLEEPのように法人向けサービスに豊富な実績を持つ専門企業によって提供されています。従業員のウェルビーイングと企業の持続的成長の両立を目指す上で、法人向け睡眠コーチングはますます重要な役割を担っていくでしょう。

睡眠コーチングに関するよくある質問

ここまで睡眠コーチングについて詳しく解説してきましたが、まだいくつか疑問点が残っている方もいるかもしれません。ここでは、特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。

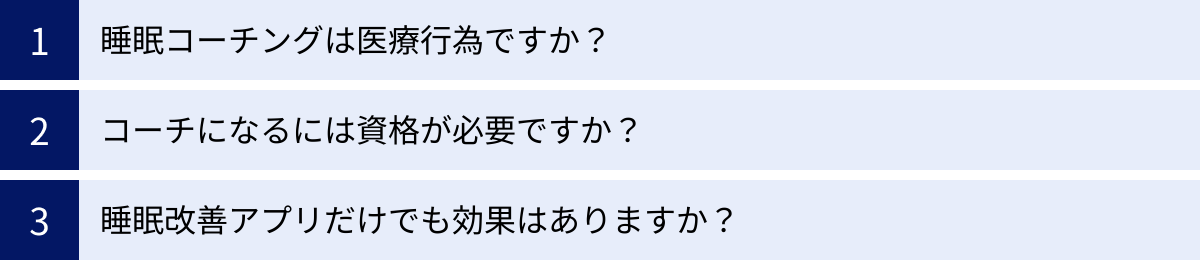

睡眠コーチングは医療行為ですか?

いいえ、睡眠コーチングは医療行為ではありません。

これは非常に重要なポイントです。睡眠コーチは医師ではないため、病気の「診断」を行ったり、睡眠薬などの「処方」をしたりすることは法律で禁じられています。あくまでも、カウンセリングやCBT-Iに基づいた行動変容のサポート、生活習慣の指導といった「非医療的なアプローチ」で睡眠の改善を支援します。

そのため、睡眠時無呼吸症候群、むずむず脚症候群、ナルコレプシーといった、医学的な検査や治療が必要な「睡眠障害」が強く疑われる場合は、睡眠コーチングの前に、まず病院の「睡眠外来」や精神科、心療内科を受診することが最優先です。

信頼できるコーチは、カウンセリングの過程で医療機関の受診が必要だと判断した場合、クライアントにその旨を伝え、適切に受診を勧告します。睡眠コーチングと医療は、対立するものではなく、それぞれが異なる役割を担い、連携することもあると理解しておきましょう。

コーチになるには資格が必要ですか?

睡眠コーチになるために、法律で定められた必須の国家資格はありません。

理論上は誰でも「睡眠コーチ」を名乗ることが可能です。しかし、だからこそ、クライアントはコーチの専門性や信頼性を慎重に見極める必要があります。

信頼できるコーチの多くは、その専門性を客観的に証明するために、何らかの民間資格を取得しています。この記事でも紹介した、

- 一般社団法人日本睡眠教育機構認定「睡眠健康指導士」

- 米国睡眠医学会(AASM)など海外の権威ある機関が認定する資格

といった資格は、コーチが体系的な知識を学んだ証として一つの判断材料になります。

また、臨床心理士、公認心理師、管理栄養士、理学療法士といった関連分野の国家資格を持っているコーチは、それぞれの専門領域からの深い知見を活かしたサポートを提供できる強みがあります。

資格の有無だけでなく、これまでのコーチング実績や改善事例、そして何よりも無料カウンセリングなどを通じて感じる人柄や相性を総合的に判断して、信頼できるコーチを選ぶことが重要です。

睡眠改善アプリだけでも効果はありますか?

現在、睡眠を記録・分析するスマートフォンアプリや、リラクゼーション音源を提供するアプリなど、数多くの睡眠改善アプリが存在します。これらのアプリは、自分の睡眠を手軽に「見える化」したり、入眠儀式を取り入れたりする上で非常に便利なツールであり、それだけでも一定の効果を感じる人はいます。

特に、自分の睡眠時間やパターンを客観的に知ることは、改善の第一歩として非常に有益です。

しかし、アプリだけでは限界があるのも事実です。

- データの解釈が難しい:アプリが「深い睡眠が少ない」と表示しても、「では、どうすれば増えるのか」という具体的な、かつ自分に合った解決策までは提示してくれません。

- モチベーションの維持が難しい:最初は面白くても、記録するだけになってしまい、具体的な行動変容に繋がらないまま使わなくなってしまうケースが多くあります。

- 情報の画一性:アプリが提供するアドバイスは、一般的なものであり、必ずしもあなたの根本原因に合っているとは限りません。

睡眠コーチングは、このアプリの限界を補う役割を果たします。 コーチは、アプリで収集したデータを専門的な視点で解釈し、あなただけの問題点を特定します。そして、その解決策を一緒に考え、何よりも、あなたが挫折しないように伴走し、励まし続けてくれます。

結論として、睡眠改善アプリは「自己管理ツール」として有効ですが、より根本的で確実な改善を目指すのであれば、専門家である睡眠コーチの「伴走サポート」を組み合わせることが最も効果的と言えるでしょう。

まとめ

今回は、睡眠の質を根本から改善するための新しいアプローチ「睡眠コーチング」について、その概要から病院との違い、メリット・デメリット、料金、サービスの選び方まで、網羅的に解説しました。

睡眠コーチングは、専門家が科学的根拠に基づき、一人ひとりの生活に寄り添って伴走することで、持続可能な良い睡眠習慣を身につけるためのパーソナルサポートです。病気の治療を目的とする病院とは異なり、日中のパフォーマンス向上や生活の質の改善を目指す方に適しています。

そのメリットは、「①専門家による科学的アドバイス」「②自分に合った根本解決策」「③モチベーションの維持」「④日中のパフォーマンス向上」「⑤生活習慣全体の改善」と多岐にわたります。一方で、「①費用がかかる」「②即効性がない」「③コーチとの相性が重要」といった注意点も理解しておく必要があります。

もしあなたが、

- これまで色々な方法を試しても、睡眠の悩みが解決しなかった

- 小手先のテクニックではなく、生活習慣から根本的に見直したい

- 睡眠の質を高めて、仕事やプライベートのパフォーマンスを最大限に引き出したい

と本気で考えているなら、睡眠コーチングはあなたの人生を大きく変えるきっかけになるかもしれません。

重要なのは、自分に合った信頼できるコーチやサービスを見つけることです。ぜひ、この記事で紹介した選び方のポイントやおすすめのサービスを参考に、まずは無料カウンセリングなどを受けて、最初の一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

質の高い睡眠は、健康で、充実した毎日を送るための最も重要な基盤です。 専門家の力を借りて、最高の睡眠を手に入れるという「自己投資」を、ぜひ前向きに検討してみてください。