「夜中に何度も目が覚めてしまう」「朝早くに目が覚めて、それから眠れない」といった悩みは、多くの方が経験する睡眠の問題です。これらは「中途覚醒」や「早朝覚醒」と呼ばれ、単なる寝不足ではなく、生活の質(QOL)を大きく低下させる「不眠症」の一種です。

十分な睡眠がとれないと、日中の眠気や集中力の低下、気分の落ち込みなどを引き起こし、仕事や日常生活に支障をきたすことも少なくありません。また、慢性的な不眠は、生活習慣病や精神疾患のリスクを高める可能性も指摘されています。

この記事では、中途覚醒・早朝覚醒とは何か、その定義から詳しく解説します。そして、考えられる主な原因を「生活習慣・環境」「身体的要因」「病気」の3つの側面から深掘りし、ご自身の状況と照らし合わせられるように整理します。

さらに、今日から始められる具体的な対策を7つ厳選してご紹介するほか、万が一夜中に目が覚めてしまった際の正しい対処法、睡眠の質を高める栄養素についても解説します。セルフケアで改善が見られない場合の医療機関受診の目安や、よくある質問にもお答えし、夜中に目が覚める悩みに対して、総合的な情報を提供します。

この記事を通して、ご自身の睡眠の問題を正しく理解し、質の高い睡眠を取り戻すための一歩を踏み出していただければ幸いです。

目次

中途覚醒・早朝覚醒とは

「夜中に目が覚める」という現象は、医学的にはいくつかのタイプに分類されます。ここでは、その代表である「中途覚醒」と「早朝覚醒」の定義、これらが「不眠症」という病態にどう位置づけられるのか、そして両者の違いについて詳しく解説します。ご自身の症状がどちらに当てはまるのかを正確に把握することが、適切な対策への第一歩となります。

中途覚醒とは

中途覚醒とは、睡眠中に意図せず目が覚めてしまい、その後なかなか寝付けなくなる状態を指します。寝つき自体は悪くないものの、夜間に何度も覚醒してしまうのが特徴です。一度や二度、トイレなどで短時間目が覚めることは誰にでも起こり得ますが、以下のような状態が続く場合は中途覚醒が疑われます。

- 一晩に2回以上目が覚める

- 目が覚めた後、再び眠りにつくのに20分以上かかる

- このような状態が週に3日以上あり、1ヶ月以上続いている

中途覚醒の大きな問題点は、睡眠が分断されることで、脳と身体が十分に休息できない点にあります。私たちの睡眠は、浅い眠りの「レム睡眠」と、深い眠りの「ノンレム睡眠」が約90分の周期で繰り返されています。特に、眠り始めの深いノンレム睡眠(徐波睡眠)は、成長ホルモンの分泌や記憶の整理、脳の老廃物除去など、心身の回復に不可欠な役割を担っています。

しかし、中途覚醒が頻繁に起こると、この重要な深いノンレム睡眠が妨げられ、睡眠時間が同じでも質が著しく低下します。その結果、朝起きても疲れが取れていない、日中に強い眠気に襲われる、集中力や判断力が鈍るといった症状が現れるのです。加齢とともに睡眠は浅くなる傾向があるため、中途覚醒は特に中高年層に多く見られる症状ですが、ストレスや生活習慣の乱れなどにより、若い世代でも起こり得ます。

早朝覚醒とは

早朝覚醒とは、自分が起きようと思っていた時刻よりも2時間以上早く目が覚めてしまい、その後再び眠ることができない状態を指します。例えば、毎朝7時に起きる予定の人が、朝の4時や5時に目が覚めてしまい、そのまま朝まで眠れずに過ごしてしまうケースがこれにあたります。

早朝覚醒の特徴は以下の通りです。

- 予定起床時刻より大幅に早く目が覚める

- 一度目が覚めると、二度寝ができない

- 結果として、総睡眠時間が短くなり、睡眠不足に陥る

- このような状態が週に3日以上あり、1ヶ月以上続いている

早朝覚醒も中途覚醒と同様に、睡眠による心身の回復を不十分にします。特に、睡眠の後半に多く現れるレム睡眠は、記憶の定着や感情の整理に重要な役割を果たしていると考えられています。早朝覚醒によってこのレム睡眠が不足すると、精神的な疲労が回復しにくくなる可能性があります。

この症状は、体内時計(サーカディアンリズム)の乱れが大きく関わっていると考えられています。加齢とともに体内時計の周期が前進しやすくなるため、高齢者によく見られる症状です。また、うつ病などの精神疾患のサインとして現れることもあり、特に注意が必要な不眠のタイプの一つとされています。朝早くから目が冴えてしまい、ゆううつな気分で考え事を始めてしまう、といった場合は、心の健康状態にも目を向ける必要があります。

どちらも不眠症の一種

中途覚醒も早朝覚醒も、単なる「眠りの悩み」ではなく、医学的には「不眠症」という睡眠障害の一種として扱われます。不眠症とは、以下の3つの要素を満たす状態を指します。

- 睡眠に関する問題(入眠困難、睡眠維持困難、早朝覚醒など)が存在する。

- その結果、日中の活動に支障(倦怠感、意欲低下、集中力困難、日中の眠気など)が出ている。

- このような状態が一定期間(一般的には1ヶ月以上)続いている。

つまり、夜眠れないこと自体だけでなく、それによって日中の生活の質が低下していることが重要なポイントです。不眠症は、症状の現れ方によって主に以下の4つのタイプに分類されます。

- 入眠障害: 寝つきが悪い。ベッドに入ってから30分~1時間以上眠れない。

- 中途覚醒: 睡眠中に何度も目が覚める。

- 早朝覚醒: 朝早く目が覚めてしまい、二度寝できない。

- 熟眠障害: 睡眠時間は十分なのに、ぐっすり眠れた感覚がない。

これらのタイプは、単独で現れることもあれば、複数が合併することもあります。例えば、「寝つきも悪いし(入眠障害)、夜中にも目が覚める(中途覚醒)」といったケースも珍しくありません。中途覚醒と早朝覚醒は、不眠症の中でも特に睡眠の維持に関する問題であり、放置すると心身の健康に深刻な影響を及ぼす可能性があるため、早期の対策が重要です。

中途覚醒と早朝覚醒の違い

中途覚醒と早朝覚醒は、どちらも「睡眠の維持」に関する問題ですが、その特徴には明確な違いがあります。これらの違いを理解することは、原因を探り、適切な対策を立てる上で非常に役立ちます。

| 比較項目 | 中途覚醒 | 早朝覚醒 |

|---|---|---|

| 目が覚めるタイミング | 就寝後、夜間の睡眠中に何度も目が覚める。 | 本来の起床時刻より2時間以上早く目が覚める。 |

| 再入眠の難易度 | 目が覚めた後、再び寝付くのに時間がかかることが多い。 | 一度目が覚めると、基本的に再入眠は困難。 |

| 主な原因の傾向 | ストレス、アルコール、睡眠時無呼吸症候群、夜間頻尿など、睡眠を直接的に妨げる要因が多い。 | 体内時計の乱れ(前進)、加齢、うつ病などの精神疾患が関わることが多い。 |

| 起こりやすい年齢層 | 幅広い年齢層で見られるが、特に中高年層に多い。 | 特に高齢者に多く見られる。うつ病のサインとして若い世代に現れることもある。 |

| 日中の影響 | 睡眠の分断による熟睡感の欠如、日中の断続的な眠気。 | 総睡眠時間の不足による慢性的な睡眠不足感、午前中の早い時間からの疲労感。 |

このように、両者は似ているようでいて、その背景にあるメカニズムや関連する要因が異なります。例えば、夜中に何度もトイレに起きることで睡眠が中断される場合は「中途覚醒」であり、対策としては水分摂取の調整や泌尿器科的な問題の確認が必要です。一方、特に理由もなく朝4時に目が覚めてしまい、ゆううつな気分になる場合は「早朝覚醒」であり、体内時計の調整やメンタルヘルスのケアが重要になります。

ご自身の症状がどちらのタイプに近いか、あるいは両方の特徴を持っているかを客観的に把握することが、効果的なセルフケアや専門家への相談につながる第一歩と言えるでしょう。

中途覚醒・早朝覚醒の主な原因

夜中に目が覚める原因は一つではなく、様々な要因が複雑に絡み合って生じます。ここでは、その主な原因を「生活習慣や環境」「身体的な要因」「病気」の3つのカテゴリーに分けて、それぞれを詳しく解説していきます。原因を特定することが、効果的な対策を見つけるための鍵となります。

生活習慣や環境による原因

私たちの日常生活の中に、知らず知らずのうちに睡眠を妨げている要因が隠れていることは少なくありません。これらは意識的に改善することで、睡眠の質を大きく向上させられる可能性があります。

ストレス

精神的なストレスは、中途覚醒・早朝覚醒の最も一般的な原因の一つです。仕事のプレッシャー、人間関係の悩み、家庭内の問題、将来への不安など、過度なストレスは自律神経のバランスを乱します。

本来、睡眠中は心身をリラックスさせる「副交感神経」が優位になります。しかし、強いストレスにさらされていると、心身を興奮・緊張させる「交感神経」が夜間も活発なままになってしまいます。これにより、脳が覚醒しやすくなり、眠りが浅くなったり、些細な物音で目が覚めたりするのです。

また、ストレスを感じると「コルチゾール」というストレスホルモンが分泌されます。コルチゾールは本来、朝に最も多く分泌され、日中の活動をサポートするホルモンですが、慢性的なストレス下では夜間の分泌量も高止まりしてしまいます。この夜間のコルチゾール高値が、脳を覚醒状態に保ち、中途覚醒や早朝覚醒を引き起こす直接的な原因となります。

生活リズムの乱れ

私たちの身体には、約24時間周期で心身の状態を調節する「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。この体内時計が、夜になると自然に眠くなり、朝になると目が覚めるというリズムを作り出しています。

しかし、不規則な生活は、この体内時計を簡単に狂わせてしまいます。例えば、以下のような習慣は体内時計の乱れを招きます。

- シフト勤務や夜勤: 就寝・起床時刻が日によって大きく変動する。

- 夜更かし: 平日は早起きでも、休日前になると深夜まで起きている。

- 休日の寝だめ: 平日の睡眠不足を補うために、休日に昼過ぎまで寝てしまう。

体内時計が乱れると、睡眠ホルモンである「メラトニン」が適切なタイミングで分泌されなくなります。その結果、寝つきが悪くなるだけでなく、夜中に目が覚めやすくなったり、意図しない早朝に覚醒してしまったりするのです。特に、高齢者は体内時計の調整機能が弱まるため、少しの生活リズムの乱れでも早朝覚醒につながりやすくなります。

睡眠環境(光・音・温度など)

快適な睡眠のためには、寝室の環境を整えることが非常に重要です。不適切な睡眠環境は、睡眠の質を著しく低下させ、中途覚醒の原因となります。

- 光: 睡眠ホルモンであるメラトニンは、暗闇で分泌が促進されます。寝室が明るすぎると、メラトニンの分泌が抑制され、眠りが浅くなります。豆電球や常夜灯をつけたまま寝る、遮光性の低いカーテンで外の光が入ってくる、といった環境は睡眠を妨げます。

- 音: 人は眠っている間も、聴覚は働いています。交通騒音、家族の生活音、時計の秒針の音など、予期せぬ音は脳を覚醒させる引き金になります。特に、睡眠の前半の深い眠りの時間帯に騒音にさらされると、中途覚醒のリスクが高まります。

- 温度・湿度: 寝室が暑すぎたり寒すぎたり、あるいは湿気が多すぎたり乾燥しすぎたりすると、身体は快適な状態を保とうとして覚醒しやすくなります。理想的な寝室環境は、室温が夏場で25~26℃、冬場で22~23℃、湿度は通年で50~60%とされています。季節に合わせた寝具や空調の調整が不可欠です。

寝る前のスマホやPCの使用

就寝前にスマートフォンやパソコン、タブレットなどを使用する習慣は、現代人における不眠の大きな原因となっています。これらのデジタルデバイスが発する「ブルーライト」は、太陽光に多く含まれる波長の光であり、脳に「今は昼間だ」と誤った信号を送ってしまいます。

この信号を受け取ると、脳は睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を強力に抑制します。その結果、寝つきが悪くなる(入眠障害)だけでなく、眠りが浅くなり、夜中に目が覚めやすくなる(中途覚醒)のです。また、SNSやニュース、動画などの刺激的なコンテンツは、交感神経を活性化させ、心身を興奮状態にしてしまうため、リラックスして眠りにつくことをさらに妨げます。就寝の1~2時間前にはデジタルデバイスの使用を終えることが、質の高い睡眠のためには強く推奨されます。

アルコールの摂取

「寝つきを良くするためにお酒を飲む」という、いわゆる「寝酒」を習慣にしている人もいますが、アルコールは睡眠の質を著しく悪化させ、中途覚醒の典型的な原因となります。

アルコールには確かに入眠を促進する作用がありますが、その効果は一時的なものです。摂取したアルコールが体内で分解される過程で、「アセトアルデヒド」という有害物質が生成されます。このアセトアルデヒドには交感神経を刺激する覚醒作用があるため、飲酒後3~4時間ほど経つと、眠りが浅くなり、目が覚めやすくなってしまうのです。

さらに、アルコールには利尿作用があるため、夜中にトイレに行きたくなって目が覚める原因にもなります。また、筋肉を弛緩させる作用により、気道を狭くして「いびき」や「睡眠時無呼吸」を悪化させることも知られています。寝酒は百害あって一利なし、と心得ましょう。

カフェインやニコチンの摂取

カフェインとニコチンは、代表的な覚醒作用を持つ物質です。これらを就寝前に摂取すると、脳が興奮状態になり、寝つきが悪くなるだけでなく、中途覚醒を引き起こしやすくなります。

- カフェイン: コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンク、チョコレートなどに含まれています。カフェインの覚醒効果は、摂取後30分~1時間でピークに達し、その効果は4~6時間程度持続すると言われています。感受性には個人差がありますが、質の高い睡眠を確保するためには、夕方以降のカフェイン摂取は避けるのが賢明です。

- ニコチン: タバコに含まれるニコチンにも強い覚醒作用があります。喫煙者は、就寝中にニコチンの血中濃度が低下すると、離脱症状(ニコチン切れ)によって目が覚めやすくなることが知られています。これを「ニコチン離脱による覚醒」と呼び、中途覚醒の直接的な原因となります。

就寝直前の食事

就寝直前に食事を摂る、特に消化に時間のかかる脂っこいものや量の多い食事を摂ると、睡眠に悪影響を及ぼします。食事をすると、消化器官が活発に働き始めます。消化活動は身体を「活動モード」にするため、本来リラックスすべき睡眠中に身体が休まりません。

その結果、深部体温が下がりにくくなり、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりします。また、満腹の状態で横になると、胃酸が食道に逆流しやすくなり、胸やけなどを引き起こして睡眠を妨げる「逆流性食道炎」の原因にもなります。夕食は就寝の3時間前までに済ませておくのが理想的です。

身体的な原因

加齢や性別による身体の変化も、睡眠のパターンに影響を与え、中途覚醒や早朝覚醒の原因となることがあります。

加齢による睡眠の変化

年齢を重ねると、睡眠の質やパターンが変化するのは自然な生理現象です。高齢者は若い頃に比べて、以下のような睡眠の変化が見られます。

- 深いノンレム睡眠の減少: ぐっすりと深い眠りの時間が短くなります。

- 睡眠全体の浅化: 浅い睡眠の割合が増え、少しの刺激で目が覚めやすくなります。

- メラトニン分泌量の低下: 睡眠を促すホルモンの分泌が減少し、眠りが浅くなります。

- 体内時計の前進: 体内時計の周期が早まる傾向があり、夜早く眠くなり、朝早く目が覚める「早朝覚醒」が起こりやすくなります。

これらの生理的な変化により、高齢者は中途覚醒や早朝覚醒を経験しやすくなるのです。これはある程度仕方のないことですが、生活習慣を整えることで、その影響を最小限に抑えることは可能です。

夜間頻尿

夜間に排尿のために1回以上起きなければならない状態を「夜間頻尿」と呼びます。これは中途覚醒の非常に一般的な原因であり、特に高齢者で多く見られます。

原因は多岐にわたります。加齢によって、夜間の尿量を減らす「抗利尿ホルモン」の分泌が低下したり、尿を溜める膀胱の弾力性が失われたりします。また、水分の過剰摂取、特に就寝前の飲水が原因となることもあります。

さらに、高血圧、心不全、腎機能障害、糖尿病といった全身性の疾患や、男性の場合は前立腺肥大症、女性の場合は過活動膀胱といった泌尿器科の病気が背景に隠れていることもあります。夜間頻尿が続く場合は、原因を特定するために専門医への相談が推奨されます。

女性ホルモンの影響

女性は、ライフステージを通じてホルモンバランスが大きく変動し、それが睡眠に影響を与えることがあります。

- 月経周期: 排卵後から月経前にかけては、プロゲステロン(黄体ホルモン)の分泌が増えます。プロゲステロンには体温を上昇させる作用があるため、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりすることがあります。

- 妊娠中: 妊娠初期はプロゲステロンの影響で眠気が強まりますが、後期になると、大きくなったお腹による身体的な不快感、胎動、頻尿などにより、中途覚醒が起こりやすくなります。

- 更年期: 閉経前後の更年期には、女性ホルモン(エストロゲン)の分泌が急激に減少します。エストロゲンの減少は、自律神経の乱れを引き起こし、のぼせやほてり、発汗(ホットフラッシュ)といった症状を誘発します。これらの症状が夜間に起こると、目が覚めてしまい、中途覚醒の原因となります。

病気が原因の場合

生活習慣や身体的変化だけでなく、特定の病気が原因で中途覚醒や早朝覚醒が引き起こされている可能性もあります。セルフケアで改善しない場合は、これらの病気を疑い、医療機関を受診することが重要です。

睡眠時無呼吸症候群

睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、睡眠中に何度も呼吸が止まったり、浅くなったりする病気です。呼吸が止まると体内の酸素濃度が低下し、脳が危険を察知して覚醒します。この覚醒は非常に短いため、本人は「呼吸が止まって苦しくて目が覚めた」と自覚することは稀で、「なぜか夜中に何度も目が覚める」「ぐっすり眠れない」と感じることがほとんどです。

激しいいびき、日中の強い眠気、起床時の頭痛などは、睡眠時無呼吸症候群の典型的なサインです。放置すると高血圧や心疾患、脳卒中のリスクを高めるため、早期の診断と治療が不可欠です。

むずむず脚症候群

むずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群)は、夕方から夜にかけて、じっとしていると脚に「むずむずする」「虫が這うような」「ピリピリする」といった不快な感覚が現れ、脚を動かしたくてたまらなくなる病気です。この不快感は、脚を動かすと一時的に和らぎます。

症状は安静時に強くなるため、ベッドに入ってから現れることが多く、寝つきを妨げる(入眠障害)だけでなく、睡眠中に不快感で目が覚めてしまう(中途覚醒)原因にもなります。鉄分不足やドーパミン系の機能異常が関わっていると考えられています。

周期性四肢運動障害

周期性四肢運動障害は、睡眠中に足首や足の指などが、本人の意思とは関係なくピクン、ピクンと周期的に動く病気です。この動き自体が脳に小さな覚醒(微小覚醒)を引き起こし、睡眠を分断してしまいます。

本人は手足が動いていることに気づいていないことがほとんどで、「睡眠時間は足りているはずなのに、熟睡感がない」「日中とても眠い」といった症状で受診して初めて診断されるケースが多いです。むずむず脚症候群に合併することも少なくありません。

うつ病などの精神疾患

不眠は、うつ病の最も代表的な症状の一つであり、特に早朝覚醒はうつ病との関連が深いとされています。朝早く目が覚めてしまい、ゆううつな気分でネガティブな考え事を始め、そのまま眠れなくなるといったパターンは典型的です。

うつ病になると、気分を安定させる神経伝達物質であるセロトニンの働きが悪くなります。セロトニンは睡眠ホルモンであるメラトニンの原料でもあるため、その不足が睡眠リズムの乱れを引き起こすと考えられています。不眠とともに、気分の落ち込み、興味や喜びの喪失、意欲の低下、食欲不振といった症状が2週間以上続く場合は、精神科や心療内科への相談が必要です。

逆流性食道炎

逆流性食道炎は、胃の内容物、特に胃酸が食道へ逆流することで、食道に炎症が起きる病気です。主な症状は胸やけや呑酸(酸っぱいものが上がってくる感じ)ですが、これらの症状は横になると悪化しやすいため、夜間に起こりやすいのが特徴です。

就寝中に胸の痛みや不快感、咳き込みなどで目が覚めてしまうことがあり、中途覚醒の原因となります。脂っこい食事や食べ過ぎ、食後すぐに横になる習慣がある人に多く見られます。

自分でできる!中途覚醒・早朝覚醒の対策7選

中途覚醒や早朝覚醒の原因の多くは、生活習慣や睡眠環境にあります。つまり、日々の過ごし方を見直すことで、睡眠の質は大きく改善できる可能性があります。ここでは、今日からでも始められる、科学的根拠に基づいた7つの対策を具体的にご紹介します。

① 起床・就寝時間を一定にする

最も基本的かつ重要な対策は、毎日同じ時間に起き、同じ時間に寝ることです。これにより、乱れた体内時計(サーカディアンリズム)を正常なリズムにリセットできます。

私たちの身体は、決まった時間に光を浴び、決まった時間に活動し、決まった時間に眠ることで、ホルモンの分泌や体温の変化などを適切にコントロールしています。就寝・起床時間がバラバラだと、体内時計が混乱し、「いつ眠ればいいのか」「いつ起きればいいのか」が分からなくなってしまいます。これが、夜中に目が覚めたり、朝早くに覚醒したりする原因となるのです。

特に重要なのは、起床時間を一定に保つことです。たとえ前の日に寝るのが遅くなってしまっても、いつもと同じ時間に起きるように心がけましょう。休日に平日より2時間以上長く寝てしまう「寝だめ」は、体内時計を大きく狂わせる原因(社会的ジェットラグ)となるため、避けるのが賢明です。平日と休日の起床時間の差は1~2時間以内に留めることを目標にしましょう。まずは「起きる時間」を固定することから始めるのが、体内時計を整える近道です。

② 朝に太陽の光を浴びる

体内時計をリセットする上で、起床時間とともに絶大な効果を発揮するのが「光」です。朝起きたら、まずカーテンを開けて太陽の光を浴びましょう。

私たちの体内時計は、厳密には24時間より少し長いため、毎日リセットしないと少しずつ後ろにずれていってしまいます。このズレを修正してくれるのが、朝の強い光です。目から入った光の刺激が脳の視交叉上核という部分にある親時計に届き、「朝が来た」という信号として認識され、体内時計がリセットされます。

光を浴びることで、精神を安定させる神経伝達物質「セロトニン」の分泌が活発になります。このセロトニンは、夜になると睡眠ホルモン「メラトニン」の原料となるため、朝の光は、その日の夜の良質な睡眠を予約するようなものなのです。

具体的には、起床後1時間以内に、15分から30分程度、太陽の光を浴びるのが理想です。ベランダや庭に出る、通勤時に一駅分歩くなど、意識的に屋外で光を浴びる時間を作りましょう。曇りや雨の日でも、室内照明よりはるかに強い光量があるので、屋外に出るだけでも効果があります。

③ 日中に適度な運動をする

日中に身体を動かす習慣は、夜の睡眠の質を向上させる上で非常に効果的です。運動には、以下のような睡眠を促進する効果があります。

- 深部体温のメリハリ: 運動をすると、身体の内部の温度である「深部体温」が一時的に上昇します。深部体温は、日中に高く、夜に向けて下がっていくことで自然な眠気を誘います。日中の運動で意図的に深部体温を上げておくと、夜にかけての体温低下の勾配が大きくなり、スムーズな入眠と深い睡眠につながります。

- ストレス解消: 運動は、ストレスホルモンであるコルチゾールを減少させ、幸福感をもたらすエンドルフィンなどの脳内物質の分泌を促します。これにより、ストレスによる不眠の緩和が期待できます。

- 適度な疲労感: 日中に身体を動かすことで生じる心地よい疲労感は、夜の睡眠欲求を高めてくれます。

おすすめは、ウォーキング、ジョギング、水泳などのリズミカルな有酸素運動です。夕方(就寝の3~4時間前)に30分程度の軽い運動を行うのが、深部体温の観点からは最も効果的とされています。ただし、就寝直前の激しい運動は禁物です。交感神経を興奮させ、体温を上げてしまい、かえって寝つきを悪くする原因になるため注意しましょう。

④ バランスの良い食事を心がける

食事の内容も、睡眠の質に大きく関わっています。特定の栄養素だけを摂るのではなく、バランスの取れた食事を規則正しく摂ることが基本です。

特に、睡眠の質向上に役立つとされる栄養素を意識して取り入れると良いでしょう。睡眠ホルモン「メラトニン」は、「セロトニン」から作られ、そのセロトニンは必須アミノ酸の「トリプトファン」から作られます。このトリプトファンを多く含む、乳製品(牛乳、ヨーグルト、チーズ)、大豆製品(豆腐、納豆、味噌)、バナナ、ナッツ類などを積極的に食事に取り入れましょう。

トリプトファンからセロトニンが合成される際には、ビタミンB6(魚、鶏肉、バナナなどに豊富)と炭水化物(ごはん、パンなど)が必要になります。そのため、「バナナヨーグルト」や「ごはんと味噌汁」といった組み合わせは非常に合理的です。

また、食事の時間を規則正しくすることも、体内時計を整える上で重要です。特に朝食は、体内時計をリセットするスイッチの一つです。朝食を抜くと、身体のリズムが乱れやすくなるため、少量でも何か口にする習慣をつけましょう。

⑤ 就寝前の飲酒・カフェイン・喫煙を控える

原因の章でも詳しく述べましたが、アルコール、カフェイン、ニコチンは睡眠の質を著しく低下させる三大要因です。これらの摂取習慣を見直すことは、中途覚醒・早朝覚醒対策において必須と言えます。

- 飲酒: 寝酒は、睡眠の後半部分を浅くし、中途覚醒を引き起こします。睡眠の質を優先するなら、就寝前の3~4時間は飲酒を控えるのが賢明です。

- カフェイン: 強い覚醒作用があり、その効果は数時間持続します。コーヒーや紅茶、緑茶、エナジードリンクなどは、遅くとも夕方以降は摂取しないようにしましょう。カフェインに敏感な人は、午後早い時間から控えることをおすすめします。

- 喫煙: ニコチンにも覚醒作用があり、睡眠中のニコチン切れが覚醒の原因となります。特に就寝直前の一服や、夜中に目が覚めた時の一服は、睡眠をさらに妨げるため絶対にやめましょう。禁煙することが、睡眠だけでなく全身の健康にとって最善の選択です。

⑥ 快適な寝室環境を整える

寝室が「眠るための場所」として最適化されているかを見直してみましょう。些細な環境の変化が、睡眠の質を大きく左右します。

- 光のコントロール: 寝室はできるだけ真っ暗にするのが理想です。遮光性の高いカーテンを利用して、外からの光を完全にシャットアウトしましょう。豆電球などの常夜灯も、メラトニンの分泌を妨げる可能性があります。もし真っ暗が不安な場合は、足元を照らすフットライトなど、直接目に入らない間接照明を利用しましょう。

- 音の対策: 外部の騒音が気になる場合は、耳栓の使用が効果的です。また、「ホワイトノイズマシン」やアプリなどを利用して、単調な音を流すことで、突発的な物音をマスキングする方法もあります。

- 温度と湿度の調整: 夏は25~26℃、冬は22~23℃、湿度は50~60%を目安に、エアコンや加湿器・除湿器を使って調整します。吸湿性・放湿性に優れた綿やシルク、リネンなどの天然素材の寝具やパジャマを選ぶことも、快適な睡眠環境づくりに役立ちます。

- 寝室の役割: 寝室は眠るためだけの場所と位置づけましょう。寝室で仕事をする、スマホを長時間いじる、食事をするといった習慣は、「寝室=活動する場所」という誤った関連付けを脳に作ってしまい、不眠の原因となります。

⑦ 寝る前にリラックスする時間を作る

心身が興奮した状態では、スムーズに眠りに入ることはできません。就寝の1~2時間前から、意識的にリラックスできる時間(入眠儀式)を作り、心と身体を「おやすみモード」に切り替えていきましょう。

- ぬるめのお湯で入浴: 38~40℃のぬるめのお湯に15~20分ほど浸かると、副交感神経が優位になりリラックスできます。また、入浴で一時的に上がった深部体温が、就寝時に向けて下がっていく過程で自然な眠気を誘います。熱すぎるお湯は交感神経を刺激してしまうので逆効果です。

- 穏やかな音楽鑑賞: クラシックやヒーリングミュージックなど、歌詞のないゆったりとした曲を聴くことは、心拍数を落ち着かせ、リラックス効果を高めます。

- 読書: スマートフォンではなく、紙の本を読みましょう。ただし、サスペンスやホラーなど、興奮する内容は避けるのが無難です。

- アロマテラピー: ラベンダー、カモミール、サンダルウッドなど、鎮静作用のある香りはリラックスに効果的です。アロマディフューザーを使ったり、ティッシュに数滴垂らして枕元に置いたりしてみましょう。

- 軽いストレッチや瞑想: 筋肉の緊張をほぐす軽いストレッチや、呼吸に意識を集中させる瞑想は、心身の緊張を解き放ち、穏やかな気持ちで眠りにつく準備を整えてくれます。

これらの対策を一つだけでなく、いくつか組み合わせて実践することで、より高い効果が期待できます。ご自身のライフスタイルに合わせて、無理なく続けられるものから始めてみましょう。

夜中に目が覚めてしまった時の正しい対処法

どんなに対策を講じても、夜中にふと目が覚めてしまうことはあります。そんな時、どう対処するかが、その後の睡眠を左右する重要な分かれ道になります。焦って間違った行動をとると、脳を完全に覚醒させてしまい、朝まで眠れなくなるという悪循環に陥りかねません。ここでは、目が覚めてしまった時の「やってはいけないこと」と「やるべきこと」を解説します。

無理に寝ようとせずリラックスする

夜中に目が覚めてしまった時、多くの人が「早く寝なければ!」と焦ってしまいます。しかし、「眠ろう」と意識すればするほど、脳は緊張・興奮状態になり、かえって目が冴えてしまうという皮肉な現象が起こります。これは「精神生理性不眠」と呼ばれる状態で、不眠を悪化させる典型的なパターンです。

もし、目が覚めてしまって15~20分経っても眠れない場合は、思い切って一度ベッドから出ることをお勧めします。これは「刺激制御法」という不眠症の認知行動療法の一つで、「ベッド=眠れない場所」というネガティブな条件付けを解消するためのテクニックです。

寝室を出て、リビングなど別の部屋へ移動しましょう。そして、以下のようなリラックスできる活動を試してみてください。

- 温かいノンカフェインの飲み物を飲む: ホットミルクやカモミールティーなどは、心身を落ち着かせる効果が期待できます。

- 退屈な本や専門書を読む: 面白すぎず、少し難しいくらいの単調な本を読むと、自然と眠気が訪れることがあります。

- 静かな音楽を聴く: ヒーリングミュージックやクラシックなど、穏やかな曲を小さな音量で聴きましょう。

- 簡単なストレッチや腹式呼吸: 身体の緊張をほぐし、副交感神経を優位にします。

ポイントは、「眠るための努力」ではなく、「眠くなるまでリラックスして待つ」という姿勢です。そして、再び眠気を感じてきたら、ベッドに戻ります。この方法を実践することで、「眠れない」という焦りから解放され、結果的によりスムーズに再入眠できる可能性が高まります。

時計を見ない

夜中に目が覚めた時、無意識に時計を確認してしまう人は多いのではないでしょうか。しかし、これは絶対に避けるべき行動の一つです。

時計を見て「まだ午前2時か…」「あと3時間しか眠れない…」などと考えてしまうと、途端に時間が気になり始め、焦りや不安が生まれます。この焦りや不安は交感神経を刺激し、心拍数を上げ、血圧を上昇させ、脳を覚醒モードへと導いてしまいます。こうなると、ますます眠りから遠ざかってしまいます。

対策はシンプルです。

- 寝室から時計を撤去する: 目覚まし時計は、時刻表示が見えないタイプのものに変えるか、ベッドから見えない位置に置きましょう。

- スマートフォンを枕元に置かない: 時間を確認するだけでなく、通知やブルーライトが睡眠を妨げる元凶です。スマートフォンは寝室の外か、手の届かない場所で充電するようにしましょう。

「今が何時か分からない」という状態は、一見不安に感じるかもしれませんが、時間を気にしないことで、「眠らなければ」というプレッシャーから解放され、かえってリラックスして眠りやすくなります。体内時計は、たとえ時刻が分からなくても、おおよその時間を把握しています。安心して、時間に縛られない夜を過ごしましょう。

明るい光を避ける

夜中に目が覚めた時に浴びる光は、睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌を抑制し、体内時計を狂わせる強力な覚醒スイッチとなります。特に、スマートフォンやテレビ、パソコンの画面から発せられるブルーライトは、少量でも脳を覚醒させる効果があるため、絶対に避けなければなりません。

夜中にトイレに行く際なども注意が必要です。廊下やトイレの照明が煌々と明るいものであれば、その光を浴びただけで目が冴えてしまう可能性があります。

対策としては、以下のような工夫が有効です。

- 間接照明の活用: 廊下やトイレには、足元を照らすフットライト(人感センサー付きなど)を設置しましょう。暖色系の穏やかな光がおすすめです。

- 照明のスイッチに注意: 寝ぼけ眼で部屋全体の照明スイッチを点けてしまわないよう、注意しましょう。

- スマートフォンは触らない: 夜中に目が覚めた時の暇つぶしとしてスマートフォンを触るのは最悪の選択です。光の刺激と情報の刺激のダブルパンチで、脳は完全に覚醒してしまいます。

夜間に浴びる光は、たとえ短時間であっても、睡眠のリズムを乱すということを強く認識しておくことが大切です。できるだけ暗闇を維持し、脳に「まだ夜である」というメッセージを送り続けることが、スムーズな再入眠への鍵となります。

睡眠の質向上に役立つ栄養素

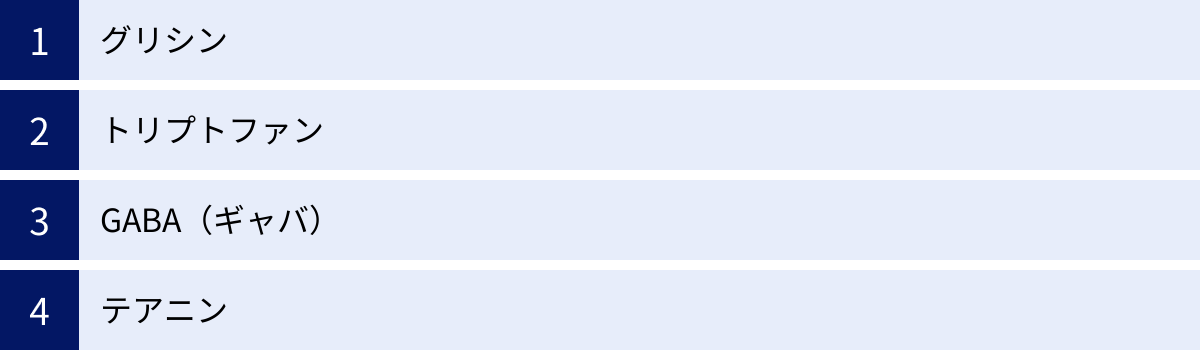

日々の食事内容を見直すことは、中長期的な睡眠改善に繋がります。ここでは、科学的にも睡眠の質を高める効果が期待されている代表的な栄養素を4つご紹介します。これらの栄養素を多く含む食品を意識的に摂取したり、必要に応じてサプリメントを活用したりするのも一つの方法です。

グリシン

グリシンは、私たちの身体を構成するアミノ酸の一種で、睡眠の質を向上させる効果があるとして注目されています。特に、睡眠の初期段階で現れる最も深いノンレム睡眠(徐波睡眠)の時間を増やし、睡眠を安定させる働きが報告されています。

グリシンの主な働きは、身体の深部体温を効率的に下げることにあります。人は、深部体温が低下する過程で眠気を感じ、眠りに入ります。グリシンを摂取すると、手足の末梢血管が拡張し、そこから体内の熱が効果的に放出されることで、深部体温がスムーズに低下します。これにより、寝つきが良くなるだけでなく、深い睡眠に到達しやすくなるのです。

また、グリシンは、目覚めた時の爽快感を高め、日中の疲労感を軽減する効果も研究で示されています。夜中に目が覚めやすい中途覚醒だけでなく、ぐっすり眠れた感じがしない熟眠障害に悩む方にもおすすめです。

グリシンは、エビ、ホタテ、カニ、イカなどの魚介類や、豚足、牛すじなどのゼラチン質に多く含まれています。食事から十分な量を摂取するのが難しい場合は、サプリメントとして就寝前に摂取する方法もあります。

トリプトファン

トリプトファンは、体内で合成できない必須アミノ酸の一つであり、質の高い睡眠に不可欠な役割を果たします。なぜなら、トリプトファンは、精神を安定させる神経伝達物質「セロトニン」と、睡眠を促すホルモン「メラトニン」の原料となるからです。

体内での流れは以下のようになります。

食事から摂取したトリプトファン → 脳内でセロトニンに変換 → 夜になるとセロトニンからメラトニンが生成される

このプロセスから分かるように、日中に十分なセロトニンが作られていないと、夜になってもメラトニンが十分に生成されず、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりします。つまり、トリプトファンの摂取は、睡眠サイクルの土台を作る上で非常に重要なのです。

トリプトファンは、牛乳、チーズ、ヨーグルトなどの乳製品、豆腐、納豆、味噌などの大豆製品、バナナ、米などの穀類、ゴマ、ナッツ類に豊富に含まれています。

効率よく脳内でセロトニンに変換するためには、ビタミンB6(魚、肉、バナナ、さつまいもなど)と炭水化物(ごはん、パンなど)を一緒に摂ることがポイントです。朝食に「ごはん、味噌汁、納豆」、間食に「バナナヨーグルト」といった組み合わせは、トリプトファンを有効活用する上で理想的な食事と言えます。

GABA(ギャバ)

GABA(Gamma-Aminobutyric Acid、γ-アミノ酪酸)は、主に脳内に存在するアミノ酸の一種で、興奮を鎮める働きを持つ抑制系の神経伝達物質です。ストレスや不安を感じると、脳内ではグルタミン酸などの興奮系神経伝達物質が過剰に働きますが、GABAはこれらの働きを抑え、心身をリラックスさせる役割を担っています。

睡眠に関しても、GABAは重要な働きをします。過度なストレスや緊張は交感神経を優位にし、寝つきを妨げたり、眠りを浅くしたりする原因となります。GABAを摂取することで、この興奮状態が緩和され、副交感神経が優位になりやすくなるため、スムーズな入眠や深い睡眠の促進が期待できます。

いくつかの研究では、GABAの摂取が睡眠潜時(寝つくまでの時間)を短縮し、ノンレム睡眠の時間を増加させることが示唆されています。ストレスでなかなか寝付けない方や、考え事をして眠りが浅くなりがちな方には特に有効な成分かもしれません。

GABAは、発芽玄米、トマト、かぼちゃ、じゃがいも、漬物などの発酵食品に多く含まれています。機能性表示食品としてGABAを配合したチョコレートや飲料、サプリメントなども市販されています。

テアニン

テアニンは、緑茶や玉露、抹茶などに含まれるアミノ酸の一種で、お茶の旨味や甘み成分として知られています。カフェインによる興奮作用を緩和し、心身をリラックスさせる効果があることが特徴です。

テアニンを摂取すると、脳内でリラックス状態の指標とされる「α(アルファ)波」が増加することが確認されています。α波は、目を閉じて安静にしている時や、瞑想中などに見られる脳波で、これが優位になることで、ストレスが緩和され、集中力が高まるとされています。

睡眠に関しては、テアニンは直接的な催眠作用を持つわけではありませんが、就寝前に摂取することで、睡眠の質を高め、起床時の爽快感を向上させる効果が報告されています。寝つきを良くするというよりは、睡眠中の覚醒を減らし、ぐっすりとした眠りをサポートする働きが期待できるでしょう。

また、日中の眠気を引き起こすことなく、リラックス効果をもたらすため、日中のストレス対策として摂取することも有効です。テアニンは緑茶に多く含まれますが、緑茶には覚醒作用のあるカフェインも含まれているため、睡眠目的で摂取する場合は、カフェインの含有量が少ないお茶(ほうじ茶や玄米茶など)を選ぶか、テアニン単体を抽出したサプリメントを利用するのがおすすめです。

セルフケアで改善しない場合は医療機関へ

これまでご紹介してきた生活習慣の改善やセルフケアを試しても、中途覚醒や早朝覚醒が改善しない場合は、一人で抱え込まずに専門家である医師に相談することが重要です。不眠の背景には、治療が必要な病気が隠れている可能性もありますし、専門的な治療を受けることで、つらい症状から早く解放されることも少なくありません。

病院を受診するべきサイン

「どのくらいの症状なら病院に行くべきか分からない」という方も多いでしょう。以下に挙げるようなサインが見られる場合は、医療機関の受診を検討することをおすすめします。

- 不眠の症状が長期間続いている: 週に3日以上の不眠(中途覚醒、早朝覚醒など)が1ヶ月以上続いている場合。慢性化している可能性があり、専門的なアプローチが必要です。

- 日中の活動に深刻な支障が出ている: 日中の強い眠気や倦怠感で、仕事でミスが増えたり、学業に集中できなかったり、居眠り運転の危険を感じたりするなど、日常生活に明らかな影響が出ている場合。

- 精神的な不調を伴う: 不眠とともに、気分の落ち込み、不安感、イライラ、興味や喜びの喪失といった症状が2週間以上続いている場合。うつ病などの精神疾患の可能性があります。

- 身体的な異常を伴う: 激しいいびきや、睡眠中に呼吸が止まっていると家族に指摘された場合(睡眠時無呼吸症候群の疑い)、脚のむずむず感で眠れない場合(むずむず脚症候群の疑い)、夜間の頻尿がひどい場合(泌尿器科疾患の疑い)など、他の身体症状がある場合。

- 市販の睡眠改善薬が効かない、またはやめられない: 市販薬を試しても効果がない、あるいは薬がないと眠れない状態になっている場合。

これらのサインは、身体や心が助けを求めている証拠です。放置することで症状が悪化したり、他の病気を引き起こしたりするリスクもあります。ためらわずに専門家の力を借りましょう。

何科を受診すればいい?

不眠の症状で病院にかかる場合、どの診療科を選べばよいか迷うかもしれません。症状や原因に応じて、受診すべき科は異なります。

- まずは「かかりつけ医」へ: 内科や総合診療科など、普段から診てもらっている「かかりつけ医」がいる場合は、まずそこで相談してみるのが良いでしょう。生活習慣の指導を受けたり、不眠の原因となる身体疾患がないかをスクリーニングしてもらったりできます。必要に応じて、適切な専門科を紹介してもらえます。

- 精神科・心療内科: ストレスや気分の落ち込み、不安感が強い場合や、明らかな原因が見当たらない不眠が続く場合は、精神科や心療内科が専門となります。睡眠薬の処方だけでなく、不眠に対する認知行動療法(CBT-I)など、薬を使わない治療法も行っています。睡眠薬に対する不安や疑問がある場合も、丁寧に相談に乗ってくれます。

- 睡眠専門外来・睡眠クリニック: 睡眠障害全般を専門的に診断・治療するクリニックです。終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG)などの精密検査を受けることができ、睡眠時無呼吸症候群や周期性四肢運動障害など、特殊な睡眠障害が疑われる場合に特に適しています。

- その他の専門科:

- 呼吸器内科・耳鼻咽喉科: 激しいいびきや無呼吸が疑われる場合(睡眠時無呼吸症候群)。

- 神経内科: 脚のむずむず感やピクつきが原因の場合(むずむず脚症候群、周期性四肢運動障害)。

- 泌尿器科: 夜間頻尿が中途覚醒の主な原因である場合。

- 婦人科: 更年期症状や月経周期に伴う不眠が疑われる場合。

どこに行けばよいか分からない場合は、まずかかりつけ医に相談するか、お住まいの地域の保健所や精神保健福祉センターに問い合わせてみるのも一つの方法です。重要なのは、一人で悩まずに、専門家への相談という一歩を踏み出すことです。

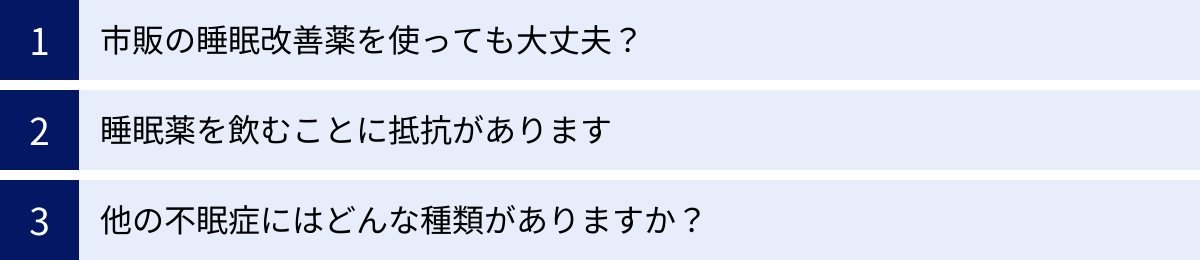

中途覚醒・早朝覚醒に関するよくある質問

ここでは、中途覚醒や早朝覚醒に関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。

市販の睡眠改善薬を使っても大丈夫?

ドラッグストアなどで購入できる市販の睡眠改善薬は、一時的な不眠に対して、短期的に使用するのであれば選択肢の一つになり得ます。例えば、旅行や時差ボケ、一時的なストレスなどで眠れない、といった場合に限定して使うのは問題ないでしょう。

しかし、市販の睡眠改善薬の多くは、主成分として「ジフェンヒドラミン塩酸塩」などの抗ヒスタミン薬が使われています。これは、もともとアレルギーやかぜの薬に含まれる成分で、その副作用である「眠気」を利用したものです。

注意すべき点は以下の通りです。

- 根本治療にはならない: あくまで対症療法であり、不眠の根本的な原因(ストレス、生活習慣、病気など)を解決するものではありません。

- 連用による耐性: 長期間使い続けると、効果が薄れてくる(耐性ができる)ことがあります。

- 副作用: 翌朝への眠気の持ち越し、口の渇き、めまい、排尿困難などの副作用が出ることがあります。特に緑内障や前立腺肥大のある方は使用できません。

- 依存のリスク: 薬がないと眠れないという心理的な依存に陥る可能性があります。

結論として、市販薬はあくまで「一時的な不調のための頓服」と位置づけ、慢性的な不眠に対して安易に使い続けるべきではありません。2週間以上不眠が続く場合は、自己判断で薬を使い続けず、必ず医療機関を受診してください。

睡眠薬を飲むことに抵抗があります

「睡眠薬は癖になる」「一度飲んだらやめられなくなる」「副作用が怖い」といったイメージから、睡眠薬の使用に強い抵抗を感じる方は少なくありません。しかし、現在の睡眠医療で主に使われている睡眠薬は、かつての薬に比べて安全性は大きく向上しています。

- 依存性の低減: かつての主流だったバルビツール酸系や一部のベンゾジアゼピン系の薬は依存性が問題となりましたが、現在第一選択とされる非ベンゾジアゼピン系睡眠薬やメラトニン受容体作動薬、オレキシン受容体拮抗薬などは、依存のリスクが大幅に低減されています。

- 作用時間の多様性: 薬の効果が持続する時間(作用時間)も、超短時間型から長時間型まで様々です。中途覚醒や早朝覚醒といった症状に合わせて、医師が最適な薬を選択します。これにより、翌朝への眠気の持ち越しなどの副作用も最小限に抑えられます。

もちろん、どんな薬にも副作用のリスクはゼロではありません。しかし、それは医師の指導のもとで適切にコントロールされるべきものです。医師は、薬物療法だけでなく、生活習慣の指導や、薬を使わない「不眠症に対する認知行動療法(CBT-I)」なども含めて、患者さん一人ひとりに合った治療プランを提案してくれます。

つらい不眠を我慢し続けることによる心身への悪影響は、薬の副作用のリスクよりも大きい場合が多々あります。睡眠薬に対する不安や疑問も、正直に医師に伝え、十分に話し合った上で、治療法を選択することが大切です。

他の不眠症にはどんな種類がありますか?

不眠症は、中途覚醒や早朝覚醒だけでなく、他にもいくつかのタイプがあります。これらは単独で現れることも、複数が合併することもあります。ご自身の症状をより深く理解するために、他のタイプについても知っておきましょう。

入眠障害

入眠障害は、いわゆる「寝つきが悪い」タイプの不眠症です。ベッドに入ってもなかなか眠ることができず、眠りにつくまでに30分~1時間以上かかる状態が続きます。

不眠症の中で最も頻度が高いタイプと言われています。原因としては、不安や緊張、考え事などによる精神的な興奮、痛みやかゆみなどの身体的苦痛、カフェインの摂取や不適切な睡眠環境などが挙げられます。対策としては、寝る前のリラックス法の実践や、刺激制御法(眠くなってからベッドに入る)などが有効です。

熟眠障害

熟眠障害は、睡眠時間は十分に確保できているにもかかわらず、ぐっすり眠れたという満足感(熟睡感)が得られない状態を指します。朝起きても疲れが取れておらず、頭が重い、日中も眠気が続く、といった症状が特徴です。

これは、睡眠の「量」ではなく「質」に問題がある状態です。睡眠が浅く、深いノンレム睡眠が不足していることが原因と考えられます。背景には、睡眠時無呼吸症候群や周期性四肢運動障害といった、本人が自覚しにくい睡眠障害が隠れていることが少なくありません。また、アルコールの摂取や加齢、ストレスなども熟眠障害の原因となります。熟眠障害が疑われる場合は、睡眠の質を客観的に評価するために、専門医療機関での精密検査が必要になることもあります。