「夜中に何度も目が覚めて、朝までぐっすり眠れない」「一度起きるとなかなか寝付けない」といった悩みを抱えていませんか。せっかく眠りについても途中で目が覚めてしまうと、十分な休息がとれず、日中の活動にも支障をきたしかねません。このような睡眠の問題は、単なる寝不足として片付けられがちですが、実は心身からの重要なサインである可能性もあります。

この記事では、夜中に目が覚めてしまう「中途覚醒」について、その定義から考えられる原因、背景に潜む病気の可能性、そして今日から実践できる具体的な対策まで、網羅的に解説します。睡眠の質は、日々の生活の質(QOL)に直結する重要な要素です。自身の睡眠を見直し、健やかな毎日を取り戻すための一助となれば幸いです。

目次

夜中に目が覚める「中途覚醒」とは

夜中に目が覚める症状は、医学的に「中途覚醒」と呼ばれます。これは、睡眠障害の国際的な分類において「不眠症」の一つのタイプとして位置づけられています。不眠症というと「寝つきが悪い(入眠障害)」ことをイメージする方が多いかもしれませんが、中途覚醒もまた、多くの人々が悩む代表的な不眠症状なのです。

具体的には、睡眠の途中で意図せず目が覚めてしまい、その後なかなか再入眠できない状態を指します。夜中にトイレなどで一度目が覚めても、すぐにまた眠りにつけるのであれば、通常は大きな問題とは見なされません。しかし、目が覚める回数が頻繁であったり、一度覚醒するとなかなか寝付けなかったりして、本人が苦痛を感じ、日中の活動に影響が出ている場合に「中途覚醒」と判断されます。

厚生労働省の調査によると、日本人成人の約5人に1人が何らかの不眠の症状で悩んでいると報告されています。その中でも、中途覚醒は加齢とともに増加する傾向があり、高齢者においては最も頻度の高い不眠症状です。しかし、近年では若い世代でもストレスや生活習慣の乱れから中途覚醒に悩む人が増えています。

(参照:厚生労働省 e-ヘルスネット「不眠症」)

中途覚醒を放置すると、様々な悪影響が生じます。睡眠が分断されることで、脳と体を十分に休息させることができず、以下のような問題を引き起こす可能性があります。

- 日中の眠気や倦怠感: 睡眠不足により、日中に強い眠気やだるさを感じ、集中力や注意力が散漫になります。

- 認知機能の低下: 記憶力、思考力、判断力などが低下し、仕事や学業のパフォーマンスに影響を及ぼします。

- 気分の落ち込み: 慢性的な睡眠不足は、イライラや不安感、抑うつ気分などを引き起こしやすくなります。

- 生活習慣病のリスク増加: 睡眠不足は、高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病の発症リスクを高めることが知られています。

- 事故のリスク: 集中力の低下や居眠りにより、交通事故や労働災害などのリスクが高まります。

このように、中途覚醒は単に「夜中に目が覚める」という現象に留まらず、心身の健康や日々の生活に深刻な影響を及ぼす可能性があるのです。

ここで、他の不眠症状との違いを整理しておきましょう。不眠症は主に4つのタイプに分類されます。

| 不眠症のタイプ | 症状の概要 |

|---|---|

| 入眠障害 | 寝床に入ってから30分~1時間以上経っても眠りにつけない。 |

| 中途覚醒 | 睡眠の途中で何度も目が覚め、その後なかなか再入眠できない。 |

| 早朝覚醒 | 予定していた起床時刻より2時間以上早く目が覚め、その後眠れない。 |

| 熟眠障害 | 睡眠時間は足りているはずなのに、ぐっすり眠れたという満足感が得られない。 |

これらの症状は、単独で現れることもあれば、複数が同時に現れることもあります。特に、中途覚醒は他のタイプの不眠を伴いやすいとされています。

「たまに目が覚めるくらいなら大丈夫だろう」と軽視せず、もし週に数回以上、夜中に目が覚めてしまい、それが苦痛に感じられたり、日中の活動に影響が出たりしている場合は、それは改善すべき「中途覚醒」という状態であると認識することが重要です。次の章からは、なぜ中途覚醒が起こるのか、その具体的な原因について詳しく掘り下げていきます。

夜中に目が覚める主な原因

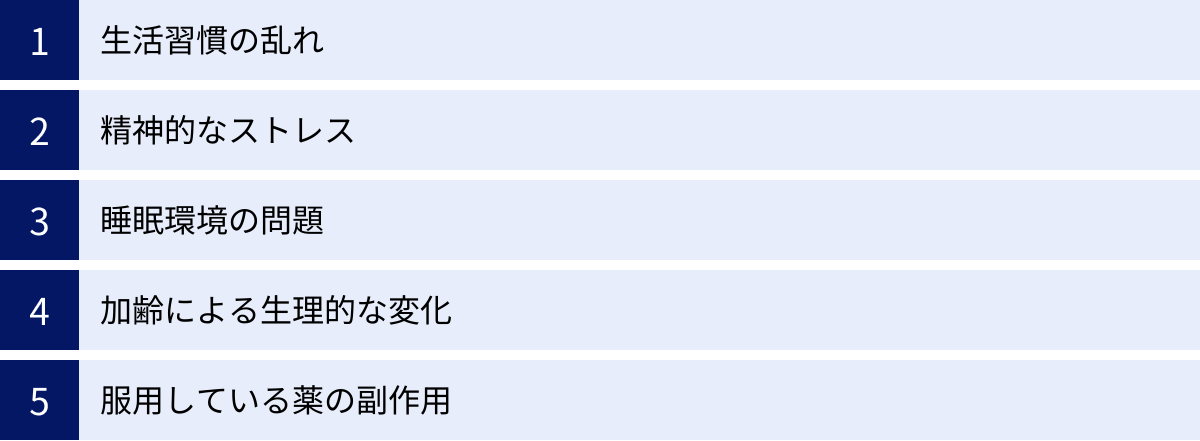

中途覚醒は、単一の原因で起こるわけではなく、様々な要因が複雑に絡み合って生じます。主な原因は、「生活習慣の乱れ」「精神的なストレス」「睡眠環境の問題」「加齢による生理的な変化」「服用している薬の副作用」の5つに大別できます。ご自身の生活を振り返りながら、当てはまるものがないか確認してみましょう。

生活習慣の乱れ

日々の何気ない習慣が、知らず知らずのうちに睡眠の質を低下させ、中途覚醒を引き起こしているケースは非常に多いです。特に注意すべき習慣について解説します。

就寝前のアルコール摂取

「寝つきを良くするために寝酒をしている」という方もいるかもしれませんが、これは睡眠にとって逆効果です。アルコールには一時的な入眠作用がありますが、その効果は長く続きません。

体内に摂取されたアルコールは、肝臓で分解される過程で「アセトアルデヒド」という物質に変わります。このアセトアルデヒドには交感神経を刺激する覚醒作用があるため、アルコールの血中濃度が低下してくる睡眠の後半になると、脳が覚醒しやすくなり、目が覚めてしまうのです。

また、アルコールには利尿作用があるため、夜中に尿意で目が覚める原因にもなります。さらに、アルコールは筋肉を弛緩させる作用があり、喉の周りの筋肉が緩むことで気道が狭くなり、いびきや睡眠時無呼吸を悪化させることもあります。寝酒は深い睡眠を妨げ、結果的に中途覚醒を誘発するということを正しく理解し、控えることが賢明です。

カフェインの摂取

コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインは、強力な覚醒作用を持つことで知られています。この作用は、脳内で眠気を誘発する「アデノシン」という物質の働きをブロックすることで生じます。

カフェインの効果は摂取後30分~1時間ほどで現れ、その効果が半分になるまでの時間(半減期)は、個人差はありますが一般的に約4~6時間とされています。つまり、夕方以降にカフェインを摂取すると、夜寝る時間になってもその覚醒作用が体内に残ってしまい、寝つきが悪くなるだけでなく、睡眠が浅くなり夜中に目が覚めやすくなるのです。睡眠に問題を抱えている場合は、少なくとも就寝の6時間前からはカフェインの摂取を避けることをお勧めします。

ニコチン(喫煙)の摂取

タバコに含まれるニコチンにも、カフェインと同様の覚醒作用があります。ニコチンは交感神経を刺激し、心拍数や血圧を上昇させるため、心身がリラックスすべき就寝前に喫煙すると、脳が興奮状態になり入眠を妨げます。

さらに問題なのが、睡眠中の「ニコチン切れ」です。ニコチンは依存性が高く、体内のニコチン濃度が低下すると離脱症状が現れます。睡眠中にニコチンが切れると、その離脱症状によって脳が覚醒し、中途覚醒を引き起こすのです。これは、喫煙者が非喫煙者に比べて不眠に悩む割合が高い一因とされています。電子タバコもニコチンを含む製品が多いため、同様のリスクがあります。

就寝前のスマートフォンやPCの使用

現代人にとって最も身近で、かつ深刻な問題の一つが、就寝前のデジタルデバイスの使用です。スマートフォンやPC、タブレットなどの画面から発せられる「ブルーライト」は、太陽光にも含まれる強いエネルギーを持つ光です。

夜間にこのブルーライトを浴びると、脳は「まだ昼間だ」と錯覚し、睡眠を促すホルモンである「メラトニン」の分泌を抑制してしまいます。メラトニンの分泌が減ると、自然な眠気が訪れにくくなるだけでなく、睡眠全体が浅くなり、中途覚醒しやすくなります。

また、SNSやニュース、動画などの刺激的なコンテンツは、脳を興奮させ、リラックスとは程遠い状態にしてしまいます。就寝前の1~2時間はデジタルデバイスから離れ、脳をクールダウンさせる時間を作ることが、質の高い睡眠への第一歩です。

不規則な生活リズム

私たちの体には、約24時間周期で心身の状態を変化させる「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。この体内時計が、体温や血圧、ホルモン分泌などを調整し、夜になると自然に眠くなり、朝になると目が覚めるというリズムを作り出しています。

しかし、シフト勤務や夜更かし、休日の寝だめなどによって、起床時刻や就寝時刻が日によってバラバラになると、この体内時計が乱れてしまいます。体内時計が乱れると、メラトニンの分泌タイミングがずれたり、分泌量自体が減少したりして、寝つきが悪くなったり、夜中に目が覚めたりする原因となります。できるだけ毎日同じ時間に起き、同じ時間に寝ることを心がけ、体内時計を正常に保つことが非常に重要です。

精神的なストレス

仕事上のプレッシャー、人間関係の悩み、将来への不安など、精神的なストレスは中途覚醒の大きな引き金となります。

ストレスを感じると、体は危険に対応するために「交感神経」を活発化させます。交感神経は、心拍数を上げ、血圧を上昇させ、筋肉を緊張させるなど、心身を「闘争か逃走か」の状態にする働きがあります。通常、夜間は心身をリラックスさせる「副交感神経」が優位になりますが、強いストレスにさらされていると、夜になっても交感神経が活発なままとなり、脳が興奮して眠りが浅くなってしまうのです。

また、慢性的なストレスは、「コルチゾール」というストレスホルモンの分泌リズムを乱します。コルチゾールは通常、早朝に最も多く分泌され、夜にかけて減少しますが、ストレス下では夜間も高いレベルを維持することがあり、これが睡眠を妨げる一因となります。眠れないこと自体が新たなストレスとなり、「また眠れないかもしれない」という不安がさらに交感神経を刺激するという悪循環に陥ることも少なくありません。

睡眠環境の問題

快適な睡眠のためには、寝室の環境を整えることも不可欠です。見過ごしがちな環境の問題が、睡眠の質を大きく左右している可能性があります。

寝室の明るさや光

前述の通り、光はメラトニンの分泌に大きく影響します。たとえ目を閉じていても、まぶたを通して光を感知するため、寝室が明るいと睡眠が浅くなることがあります。豆電球をつけたまま寝る習慣がある方や、カーテンの隙間から街灯の光が漏れ入る環境は注意が必要です。睡眠中の寝室は、できるだけ真っ暗にすることが理想とされています。

生活音などの騒音

時計の秒針の音、冷蔵庫や空調の作動音、家族の生活音、屋外の車の音など、たとえ小さな音であっても、睡眠中は脳が敏感に察知し、覚醒の原因となることがあります。本人が音で目覚めたと自覚していなくても、脳波レベルでは覚醒反応が起きており、睡眠の質を低下させている場合があります。

室内の温度・湿度

寝室の温度や湿度が不快だと、眠りが浅くなりやすくなります。暑すぎると寝苦しくて何度も目が覚めますし、寒すぎると体が緊張してしまいます。一般的に、睡眠に適した寝室の温度は夏場で25~26℃、冬場で22~23℃、湿度は年間を通して50~60%が目安とされています。季節に合わせてエアコンや加湿器、除湿器などを活用し、快適な温湿度を保つ工夫が重要です。

体に合わない寝具

マットレスが硬すぎたり柔らかすぎたりすると、体に余計な負担がかかり、血行不良や寝返りの妨げになります。枕の高さが合っていないと、首や肩に負担がかかるだけでなく、気道を圧迫していびきの原因になることもあります。これらの不快感が、無意識のうちに脳を刺激し、中途覚醒を引き起こすことがあります。

加齢による生理的な変化

年齢を重ねると、睡眠のパターンに自然な変化が生じます。加齢とともに、深いノンレム睡眠(特に徐波睡眠)が減少し、浅いノンレム睡眠やレム睡眠の割合が増えることが知られています。睡眠全体が浅くなるため、些細な物音や尿意など、わずかな刺激でも目が覚めやすくなるのです。

また、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌量も、加齢に伴って減少する傾向があります。さらに、体内時計のリズムが前進しやすく、早寝早起きになる傾向(早朝覚醒)と合わせて、中途覚醒も起こりやすくなります。これは病的なものではなく、ある程度は生理的な老化現象と捉える必要がありますが、生活習慣の工夫によって改善できる部分も多くあります。

服用している薬の副作用

治療のために服用している薬が、副作用として中途覚醒を引き起こしている可能性もあります。例えば、以下のような薬には不眠を誘発するものがあります。

- 降圧薬の一部(β遮断薬など)

- ステロイド薬

- 気管支拡張薬

- 抗うつ薬の一部(SSRIなど)

- パーキンソン病治療薬

もし、新しい薬を飲み始めてから中途覚醒が気になるようになった場合は、薬の副作用が原因かもしれません。ただし、自己判断で服薬を中止することは絶対に避けてください。必ず、処方した医師や薬剤師に相談し、薬の変更や調整が可能かを確認しましょう。

夜中に目が覚める場合に考えられる病気

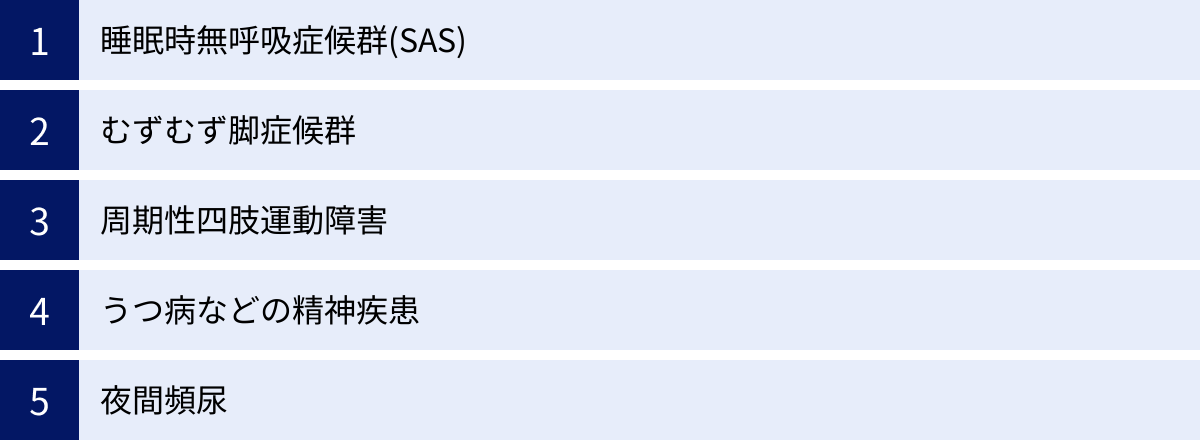

セルフケアを試みても中途覚醒が改善しない場合、背景に何らかの病気が隠れている可能性があります。中途覚醒は、様々な病気の症状の一つとして現れることがあります。ここでは代表的なものを紹介しますが、これらはあくまで可能性であり、正確な診断には専門医による診察が必要です。気になる症状がある場合は、決して自己判断せず、医療機関を受診してください。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)

睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome, SAS)は、睡眠中に気道が塞がるなどして、呼吸が繰り返し止まったり(無呼吸)、浅くなったり(低呼吸)する病気です。肥満や顎が小さいことなどが原因で、喉の奥にある上気道が狭くなることで起こります。

呼吸が止まると、血中の酸素濃度が低下します。すると、脳が生命の危険を察知し、体を覚醒させて呼吸を再開させようとします。この「脳の覚醒」が一晩に何十回、何百回と繰り返されるため、本人はぐっすり眠っているつもりでも、睡眠が細かく分断され、深刻な睡眠不足状態に陥ります。この覚醒が、中途覚醒の直接的な原因となります。

主な症状は、激しいいびき、日中の耐えがたい眠気、起床時の頭痛や倦怠感などです。高血圧や心筋梗塞、脳卒中といった命に関わる生活習慣病を合併するリスクが非常に高いため、早期の発見と治療が極めて重要です。家族やパートナーからいびきや呼吸の停止を指摘された場合は、速やかに呼吸器内科や睡眠専門のクリニックを受診しましょう。

むずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群)

むずむず脚症候群(Restless Legs Syndrome, RLS)は、主に夕方から夜間、安静にしている時に、脚(時には腕や体幹にも)に「むずむずする」「虫が這うような」「ピリピリする」といった言葉で表現しがたい不快な感覚が現れる病気です。

この不快感は、脚を動かしたり歩き回ったりすると一時的に和らぎますが、再びじっとしていると症状が現れるため、入眠が著しく妨げられます。また、睡眠中にこの不快感で目が覚めてしまい、中途覚醒の原因となります。

原因は完全には解明されていませんが、脳内の神経伝達物質であるドーパミンの機能異常や、鉄分の不足が関与していると考えられています。特に、鉄欠乏性貧血の患者さんや、妊娠中の女性、腎不全で透析を受けている方などに多く見られます。症状に心当たりがある場合は、神経内科や睡眠専門のクリニックへの相談が推奨されます。

周期性四肢運動障害

周期性四肢運動障害(Periodic Limb Movement Disorder, PLMD)は、睡眠中に本人の意思とは関係なく、足先や膝、股関節などがピクンと繰り返し動く(ミオクローヌスと呼ばれる不随意運動)病気です。通常、20~40秒間隔で周期的に発生します。

この四肢の動き自体が脳に微小な覚醒(マイクロアローザル)を引き起こし、睡眠の連続性を損ないます。本人は運動に気づいていないことがほとんどで、「夜中に何度も目が覚める」「ぐっすり眠れない」といった症状で受診し、検査によって初めて診断されるケースが多いです。

むずむず脚症候群の患者さんの約8割が、この周期性四肢運動障害を合併しているとされています。診断には、睡眠中の脳波や筋電図を記録する終夜睡眠ポリグラフ(PSG)検査が必要です。

うつ病などの精神疾患

不眠は、うつ病や不安障害といった精神疾患の代表的な症状の一つです。特に、中途覚醒や早朝覚醒は、うつ病と非常に強い関連があることが知られています。

精神的なストレスが原因で不眠になることは前述の通りですが、うつ病の場合は、脳内のセロトニンやノルアドレナリンといった神経伝達物質のバランスが崩れることが、睡眠・覚醒リズムの調節機能を乱す直接的な原因と考えられています。

「眠れない」という症状だけでなく、2週間以上にわたって気分が沈む、何事にも興味が持てない、食欲がない、疲れやすい、自分を責めてしまうといった心の不調が伴う場合は、うつ病の可能性があります。不眠と気分の落ち込みが悪循環に陥る前に、精神科や心療内科といった専門機関に相談することが非常に重要です。適切な治療によって、不眠と心の両方の症状が改善に向かいます。

夜間頻尿

夜間頻尿とは、夜間に排尿のために1回以上起きなければならず、そのことで日常生活に支障をきたしている状態を指します。加齢に伴う膀胱機能の変化(膀胱が硬くなり、溜められる尿量が減る)や、抗利尿ホルモンの分泌低下などが主な原因ですが、背景に他の病気が隠れていることもあります。

例えば、高血圧の人は夜間の尿量が増えやすいことが知られています。また、糖尿病による多飲多尿、心不全による体内の水分バランスの乱れ、前立腺肥大症による排尿障害、さらには睡眠時無呼吸症候群でも夜間頻尿が起こることがあります。

尿意によって目が覚めることが直接的な中途覚醒の原因となるため、特に高齢者にとっては非常に頻度の高い問題です。就寝前の水分摂取を控えるなどのセルフケアで改善しない場合は、泌尿器科や内科で原因を調べ、適切な治療を受けることが大切です。

夜中に目が覚めるのを防ぐための対策8選

病気が原因でない限り、中途覚醒の多くは日々の生活習慣や睡眠環境を見直すことで改善が期待できます。ここでは、今日からでも始められる具体的な対策を8つご紹介します。一つでも二つでも、無理なく続けられるものから試してみましょう。

① 朝日を浴びて体内時計を整える

質の良い睡眠の土台となるのが、規則正しい体内時計です。この体内時計をリセットする最も強力なスイッチが「太陽の光」です。

朝、太陽の光を浴びると、その情報が脳に伝わり、体内時計がリセットされます。そして、リセットされてから約14~16時間後に、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌が始まるようにセットされます。つまり、朝7時に朝日を浴びれば、夜21時~23時頃に自然な眠気が訪れるという仕組みです。

毎朝、起床後1時間以内に15~30分ほど、屋外で直接光を浴びるのが理想です。通勤時に一駅分歩いたり、ベランダで朝食をとったりするのも良いでしょう。曇りや雨の日でも、室内灯の何倍もの光量があるため、屋外に出るだけで十分な効果があります。

② 日中に適度な運動を習慣にする

日中に体を動かすことは、夜の睡眠の質を高める上で非常に効果的です。適度な運動は、心地よい疲労感を生み出し、寝つきを良くするだけでなく、深いノンレム睡眠の時間を増やすことがわかっています。

おすすめは、ウォーキング、ジョギング、水泳、サイクリングなどの有酸素運動です。1回30分程度、週に3~5日を目安に続けると良いでしょう。運動する時間帯は、夕方から就寝の3時間前くらいまでが最適です。体温が一時的に上がり、その後就寝に向けて体温が下がるタイミングで眠気が誘発されます。

ただし、寝る直前の激しい運動は禁物です。交感神経が興奮してしまい、かえって目が冴えてしまうため注意が必要です。

③ 就寝前の飲食を見直す

寝る前の飲食習慣は、睡眠に直接的な影響を与えます。

- アルコール: 寝酒は睡眠の後半部分を浅くし、中途覚醒の原因になります。晩酌は早めの時間に切り上げ、就寝直前の飲酒は避けましょう。

- カフェイン: コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどの摂取は、就寝の6時間前までと心得ましょう。夕食後は、カフェインを含まない麦茶、ハーブティー、白湯などがおすすめです。

- 食事: 胃に食べ物が残っていると、消化活動のために内臓が働き続け、深い眠りに入れません。夕食は就寝の3時間前までに済ませるのが理想です。どうしてもお腹が空いて眠れない場合は、消化が良く体を温めるホットミルクや少量のバナナなどを摂ると良いでしょう。

④ 就寝1〜2時間前に入浴する

スムーズな入眠には、体の内部の温度「深部体温」の変化が深く関わっています。人の体は、深部体温が下がる時に眠気を感じるようにできています。

このメカニズムをうまく利用するのが、就寝前の入浴です。就寝の1~2時間前に、38~40℃程度のぬるめのお湯に15~20分ほどゆっくり浸かると、一時的に深部体温が上がります。その後、お風呂から上がると、上がった体温が放熱されて急降下し、そのタイミングで強い眠気が訪れるのです。

熱すぎるお湯(42℃以上)は交感神経を刺激して体を興奮させてしまうため逆効果です。リラックス効果のある入浴剤などを活用するのも良いでしょう。

⑤ 寝る前にリラックスする時間を作る

日中の緊張や興奮を鎮め、心身を睡眠モードに切り替えるためには、寝る前にリラックスできる「入眠儀式」を取り入れるのが効果的です。交感神経から副交感神経へとスムーズにスイッチを切り替えることで、自然な眠りに入りやすくなります。

自分に合ったリラックス法を見つけることが継続の鍵です。以下に例を挙げます。

- 音楽鑑賞: 歌詞のない、ゆったりとしたヒーリングミュージックやクラシック音楽を聴く。

- 読書: 興奮するような内容ではなく、心穏やかになれるエッセイや小説などを読む。

- アロマテラピー: ラベンダーやカモミール、サンダルウッドなど、リラックス効果のあるアロマオイルを焚く。

- 軽いストレッチ: 筋肉の緊張をほぐす軽いストレッチやヨガを行う。

- 腹式呼吸: 「4秒かけて鼻から吸い、7秒息を止め、8秒かけて口から吐く」といった深呼吸を繰り返す。

⑥ 就寝前のデジタル機器の使用を控える

繰り返しになりますが、スマートフォンやPCから発せられるブルーライトは、睡眠ホルモン・メラトニンの分泌を強力に抑制し、脳を覚醒させてしまいます。

少なくとも就寝1時間前、できれば2時間前にはすべてのデジタルデバイスの使用を終えるというルールを設けましょう。「寝室にはスマートフォンを持ち込まない」と決め、充電はリビングなど別の部屋で行うのも非常に効果的な方法です。どうしても寝る前にスマホを触ってしまうという方は、これを徹底するだけでも睡眠が大きく改善する可能性があります。

⑦ 睡眠環境を最適化する

安心してぐっすり眠るためには、寝室が快適な「聖域」であることが重要です。

- 光: 遮光性の高いカーテンを利用し、部屋をできるだけ真っ暗にする。電子機器のLEDライトが気になる場合は、シールなどで覆いましょう。

- 音: 騒音が気になる場合は、耳栓や、波の音や雨音などを流すホワイトノイズマシンを活用するのも一つの手です。

- 温度・湿度: エアコンのタイマー機能を活用し、寝苦しさや寒さで目が覚めないよう、一晩中快適な温湿度(温度25℃前後、湿度50~60%)を保つ工夫をしましょう。

⑧ 自分に合った寝具を選ぶ

一日の約3分の1を過ごす寝具は、睡眠の質を左右する重要なパートナーです。体に合わない寝具は、睡眠中の不快感や体の痛みにつながり、中途覚醒の原因となります。

- マットレス: 柔らかすぎず硬すぎず、仰向けでも横向きでも背骨が自然なS字カーブを保てるものを選びましょう。体圧が適切に分散され、スムーズな寝返りが打てるものが理想です。

- 枕: 高すぎても低すぎても首や肩に負担がかかります。仰向けに寝た時に、首のカーブを自然に支え、顔の角度が5度前後になる高さが目安とされています。

- 掛け布団・パジャマ: 吸湿性・放湿性に優れた天然素材(綿、シルク、麻など)を選び、寝汗による不快感を防ぎましょう。

寝具は高価な買い物ですが、睡眠への投資と捉え、専門店で専門家のアドバイスを受けながら、実際に試してみてから選ぶことをお勧めします。

もし夜中に目が覚めてしまった時の対処法

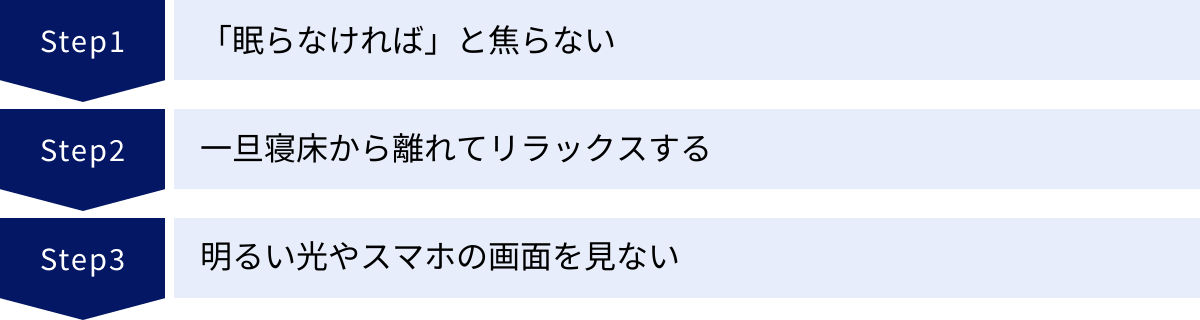

対策を講じても、ストレスや体調によって夜中に目が覚めてしまうことは誰にでもあります。そんな時に大切なのは、パニックにならず、適切に対処することです。間違った対処は、かえって目を冴えさせてしまいます。

「眠らなければ」と焦らない

夜中に目が覚めて時計を見て、「まだこんな時間か…早く寝ないと明日に響く」と考えると、その焦りが交感神経を刺激し、心拍数が上がって脳が覚醒してしまいます。これは「睡眠に関するこだわり」と呼ばれ、不眠を悪化させる最大の要因の一つです。

「眠れない」と焦るのではなく、「横になって体を休めているだけでも疲労は回復する」と、おおらかに考え方を変えてみましょう。そもそも時計を見ないようにするのも非常に有効です。時間を意識することがプレッシャーになるため、時計は寝床から見えない場所に置くか、寝室から出してしまうのが理想です。

一旦、寝床から離れてリラックスする

寝床の中で「眠れない、眠れない」と悩みながらゴロゴロしていると、脳が「寝床=眠れない場所」というネガティブな関連付けをしてしまい、ますます寝床で眠りにくくなるという悪循環に陥ります(精神生理性不眠)。

これを防ぐために、「15分ルール」を試してみましょう。寝床に入って15~20分経っても眠れない場合や、夜中に目が覚めて15分以上再入眠できない場合は、思い切って一度寝床から出ます。

リビングなどの薄暗い照明の下で、前述したようなリラックスできる活動(穏やかな音楽を聴く、退屈な本を読む、温かいノンカフェインの飲み物を飲むなど)を行います。そして、眠気を感じてから再び寝床に戻るようにします。これを繰り返すことで、「寝床は眠るための場所」という正しい条件付けを脳に再学習させることができます。

明るい光やスマートフォンの画面を見ない

夜中に目が覚めた時、絶対にやってはいけないのが、スマートフォンやPC、テレビの画面を見ることです。画面から発せられる強いブルーライトは、脳に「朝が来た」という強力な信号を送り、残っていたメラトニンを消し去ってしまいます。一度覚醒した脳を再び睡眠モードに戻すのは非常に困難になります。

トイレに行く際も、部屋の煌々とした照明をつけるのは避け、足元を照らす程度のフットライトなど、間接的な弱い明かりを利用しましょう。夜中に目覚めた時は、とにかく強い光を避けることを徹底してください。暇つぶしにスマホを手に取る習慣がある方は、それが再入眠を妨げる最大の原因であることを自覚することが重要です。

セルフケアで改善しない?病院を受診する目安

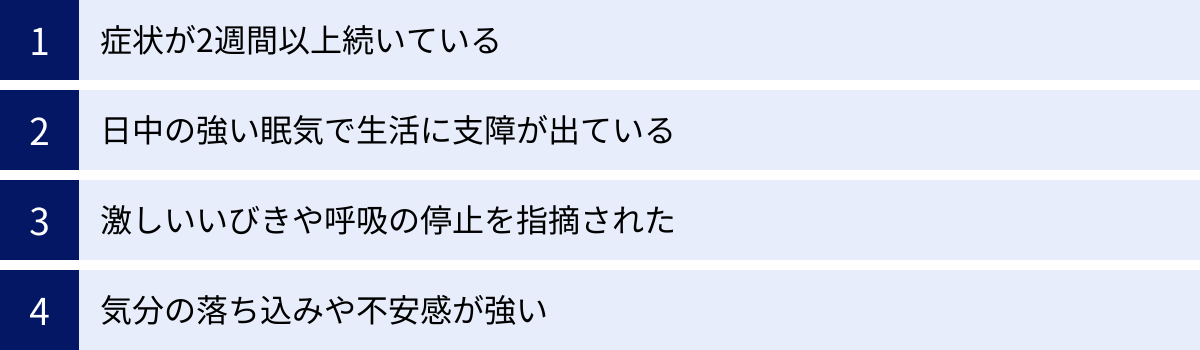

様々なセルフケアを試みても中途覚醒が改善しない場合は、専門家の助けを借りることを検討しましょう。不眠は「気合が足りない」といった精神論で解決するものではなく、適切な治療が必要な場合も多くあります。以下のようなサインが見られたら、医療機関を受診する目安です。

症状が2週間以上続いている

一時的なストレスや環境の変化で眠れないことは誰にでもありますが、中途覚醒などの不眠症状が週に3日以上あり、それが2週間から1ヶ月以上続いている場合は、不眠が慢性化しているサインです。放置するとさらに改善が難しくなる可能性があるため、早めに専門医に相談しましょう。

日中の強い眠気で生活に支障が出ている

夜眠れないことによる影響が、日中の活動に及んでいる場合は、受診を強くお勧めします。

- 仕事や勉強中に強い眠気に襲われる

- 集中力が続かず、ミスが増えた

- 会議中や運転中に居眠りをしてしまう、またはしそうになる

- 常に体がだるく、意欲がわかない

このように、QOL(生活の質)が明らかに低下している状態は、専門的な治療介入が必要な重要なサインです。事故などを起こす前に、必ず医師に相談してください。

激しいいびきや呼吸の停止を指摘された

自分では気づきにくいのが、睡眠中の呼吸の状態です。家族やベッドパートナーから、「毎晩、非常に大きないびきをかいている」「いびきが突然止まり、しばらくして苦しそうに呼吸を再開する」といったことを指摘された場合は、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の可能性が非常に高いと考えられます。SASは放置すると命に関わる病気につながるため、指摘を受けたら速やかに呼吸器内科や睡眠外来を受診しましょう。

気分の落ち込みや不安感が強い

不眠の症状とともに、「何をしても楽しくない」「理由もなく悲しくなる」「常に不安で落ち着かない」「食欲が全くない」といった気分の問題が続いている場合は、うつ病や不安障害などの精神疾患が背景にある可能性があります。このような場合、不眠は心の不調のサインとして現れています。一人で抱え込まず、精神科や心療内科の専門医に相談することが、心と睡眠の両方を回復させるための最も確実な道です。

市販の睡眠改善薬の活用も一つの方法

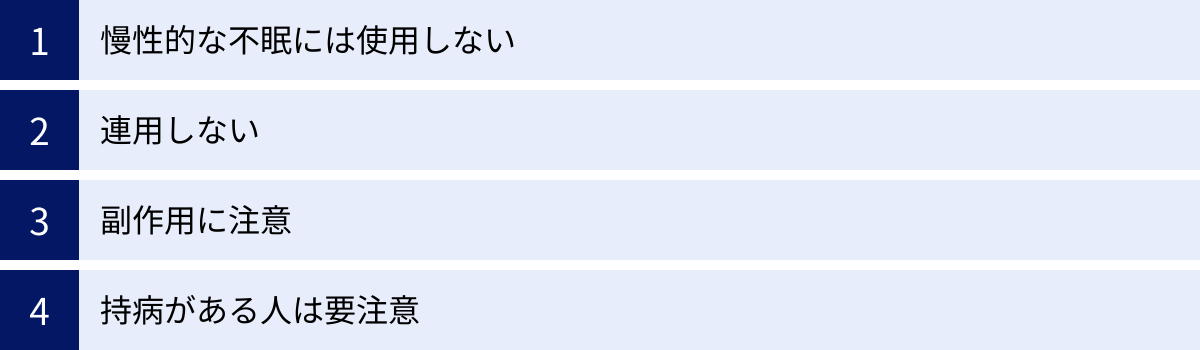

ドラッグストアなどで購入できる市販の「睡眠改善薬」は、一時的な不眠に対して有効な場合があります。しかし、その特性と注意点を正しく理解して使用することが非常に重要です。

市販の睡眠改善薬の主成分は、「ジフェンヒドラミン塩酸塩」という抗ヒスタミン薬です。これは、もともとアレルギー症状(くしゃみ、鼻水など)を抑えるために使われる薬ですが、副作用として眠気を引き起こします。この副作用を主作用として利用したのが睡眠改善薬です。

一方で、病院で処方される「睡眠薬(睡眠導入剤)」は、脳のGABA受容体などに直接作用して、より強力に眠りを誘発するもので、作用機序が全く異なります。

市販の睡眠改善薬は、あくまで「一時的な不眠症状の緩和」を目的としたものです。例えば、旅行や出張による時差ボケや環境の変化、心配事があって一時的に寝付けない、といった場合に短期間使用するのは一つの方法です。

しかし、以下のような重要な注意点があります。

- 慢性的な不眠には使用しない: 市販薬は根本的な原因を治療するものではありません。慢性的な不眠に使用すると、効果が薄れたり、薬がないと眠れないという精神的な依存につながったりする可能性があります。

- 連用しない: 添付文書にも記載されている通り、連用は避けるべきです。2~3日使用しても改善しない場合は、使用を中止し、医療機関を受診してください。

- 副作用に注意: 翌朝まで眠気やだるさが残る(持ち越し効果)、口が渇く、めまいなどの副作用が現れることがあります。服用後は、車の運転や危険な機械の操作は絶対に行わないでください。

- 持病がある人は要注意: 緑内障や前立腺肥大症の人は、症状が悪化する可能性があるため使用できません。

市販薬は、不眠に悩む人にとって手軽な選択肢ですが、それは根本解決への「橋渡し」に過ぎません。安易な自己判断で使い続けるのではなく、使用前に必ず薬剤師に相談し、症状が続く場合は専門医の診察を受けることが大前提です。

睡眠の質向上におすすめの栄養素

日々の食事やサプリメントから、睡眠の質をサポートする栄養素を意識的に摂取することも、有効なアプローチの一つです。ここでは、科学的にもその働きが注目されている代表的な栄養素を紹介します。

トリプトファン

トリプトファンは、体内で合成できない必須アミノ酸の一つです。このトリプトファンは、脳内で「セロトニン」という神経伝達物質に変換されます。セロトニンは、精神を安定させ、リラックス効果をもたらすことから「幸せホルモン」とも呼ばれます。そして、このセロトニンは、夜になると「メラトニン」に変換されます。メラトニンこそが、自然な眠りを誘う「睡眠ホルモン」です。

つまり、トリプトファンは、セロトニンとメラトニンの両方の材料となる非常に重要な栄養素なのです。トリプトファンは、朝に摂取すると日中のセロトニン生成に、夜はメラトニン生成に役立ちます。

【トリプトファンを多く含む食品】

- 乳製品(牛乳、チーズ、ヨーグルト)

- 大豆製品(豆腐、納豆、味噌)

- 肉類、魚類(特に赤身)

- バナナ

- ナッツ類(アーモンドなど)

GABA(ギャバ)

GABA(γ-アミノ酪酸)は、アミノ酸の一種で、脳内において興奮性の神経伝達を抑える「抑制性神経伝達物質」として機能します。ストレスや興奮に関わる神経活動を鎮め、心身をリラックスさせる働きがあります。

ストレスを感じると活発になる交感神経の働きを抑え、副交感神経を優位にすることで、スムーズな入眠をサポートしたり、睡眠の質を高めたりする効果が期待されています。機能性表示食品としても多くの製品が登場しています。

【GABAを多く含む食品】

- 発芽玄米

- トマト、かぼちゃ

- 漬物、キムチなどの発酵食品

- チョコレート(カカオ)

グリシン

グリシンは、体内で合成できる非必須アミノ酸の一種で、コラーゲンの主要な構成成分としても知られています。睡眠との関連では、体の深部体温を効率的に下げる作用があることが研究で示されています。

就寝前にグリシンを摂取すると、手足など末梢の血流量が増加し、そこから体の内部の熱が効率よく放散されます。これにより深部体温がスムーズに低下し、自然な眠気が促され、深いノンレム睡眠(徐波睡眠)の時間を増やす効果が報告されています。

【グリシンを多く含む食品】

- エビ、ホタテ、カニ、イカなどの魚介類

- 牛肉、豚肉、鶏肉などの肉類

- ゼラチン

テアニン

テアニンは、緑茶の旨味成分として知られるアミノ酸の一種です。カフェインの興奮作用を緩和する働きがあることで知られており、リラックス効果が非常に高いのが特徴です。

テアニンを摂取すると、脳内にリラックス状態の指標となる「α波」が増加することが確認されています。これにより、就寝前の興奮を鎮め、ストレスを和らげ、スムーズな入眠をサポートします。また、中途覚醒を減少させ、起床時の爽快感を高めるなど、睡眠の質全体の改善に役立つとされています。

お茶から摂取するとカフェインも同時に摂ってしまうため、リラックスや睡眠目的の場合は、テアニンを抽出したサプリメントなどを活用するのが効率的です。

まとめ

夜中に目が覚める「中途覚醒」は、決して珍しい症状ではありません。しかし、それを「いつものこと」と放置してしまうと、日中のパフォーマンス低下や心身の不調、さらには重大な病気のリスクを高めることにもつながりかねません。

この記事で解説したように、中途覚醒の原因は、アルコールやカフェインといった生活習慣から、ストレス、睡眠環境、加齢、そして背景に潜む病気まで多岐にわたります。まずはご自身の生活を振り返り、思い当たる原因がないかを確認し、今日からできる対策を一つでも実践してみることが大切です。

朝日を浴びて体内時計を整え、日中に適度な運動をし、就寝前の過ごし方を見直す。これらを基本とするセルフケアは、多くの人にとって睡眠の質を改善する第一歩となるでしょう。

そして最も重要なことは、セルフケアで改善しない場合や、睡眠時無呼吸症候群やうつ病といった特定の病気が疑われるサインがある場合には、決して一人で抱え込まず、専門の医療機関に相談することです。睡眠の問題は、専門家の助けを借りることで解決できるケースが非常に多くあります。

質の高い睡眠は、健やかで充実した毎日を送るための基盤です。この記事が、あなたの睡眠に関する悩みを解決し、朝までぐっすりと眠れる快適な夜を取り戻すための一助となれば幸いです。