現代社会を生きる私たちは、仕事、人間関係、家庭、健康など、さまざまな場面でストレスに直面します。適度なストレスは生活にハリを与え、成長の糧となることもありますが、過度なストレスは心身に不調をきたし、日々の生活の質を大きく低下させる原因になりかねません。

「最近、なんだかイライラしやすい」「夜、よく眠れない」「休んでも疲れが取れない」といった悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。それは、心と体が発している「ストレスサイン」かもしれません。

この記事では、ストレスの正体から、その原因、心身に現れるサインまでを詳しく解説します。そして、今日からすぐに実践できる20の具体的なストレス発散方法を、その効果やポイントとともにご紹介します。さらに、自分に合った解消法を見つけるコツや、ストレスを溜めないための生活習慣、そしてどうしても辛いときに頼れる専門機関についても網羅的に解説していきます。

この記事を読み終える頃には、ストレスと上手に付き合い、自分らしく健やかな毎日を送るためのヒントが見つかるはずです。まずは自分の心の声に耳を傾け、心を軽くするための第一歩を踏み出してみましょう。

目次

ストレスとは

私たちが日常的に使う「ストレス」という言葉ですが、その正確な意味を理解している人は意外と少ないかもしれません。ストレスとは、もともと物理学の用語で「外部から加えられた圧力によって生じる歪み」を意味していました。この概念を医学の世界に応用したのが、カナダの生理学者ハンス・セリエ博士です。

セリエ博士は、ストレスを「外部環境からの刺激(ストレッサー)によって、心や体に生じる反応(ストレス反応)」と定義しました。つまり、ストレスは「嫌なこと」そのものではなく、それに対する私たちの心身の反応全体を指す言葉なのです。

例えば、仕事で重要なプレゼンテーションを任されたとします。この「重要なプレゼン」という状況がストレッサーです。それに対して、「心臓がドキドキする」「手に汗をかく」「うまくできるか不安になる」といった一連の変化がストレス反応であり、この全体像が「ストレス」と呼ばれます。

このストレス反応は、本来、私たちの生命を守るための重要な防御システムです。外部からの脅威に直面したとき、体は瞬時に「闘争か逃走か(Fight-or-Flight)」の準備を整えます。交感神経が活発になり、心拍数や血圧が上昇し、筋肉にエネルギーが送られます。これにより、私たちは危険に立ち向かったり、素早く逃げたりすることができるのです。

しかし、現代社会では、生命の危機に直結するような脅威は減った一方で、仕事のプレッシャーや複雑な人間関係といった、すぐには解決できない心理的・社会的なストレッサーに長期間さらされることが増えました。このような慢性的なストレス状態が続くと、心身の防御システムが常にオンの状態になり、エネルギーを消耗し続け、やがて心や体にさまざまな不調が現れる原因となります。

良いストレスと悪いストレスの違い

一般的に「ストレス」は悪いものというイメージが強いですが、実はすべてのストレスが悪いわけではありません。ストレスには「良いストレス」と「悪いストレス」の2種類が存在します。

| ストレスの種類 | 名称 | 特徴 | 具体例 |

|---|---|---|---|

| 良いストレス | ユーストレス(Eustress) | 適度な緊張感や心地よい刺激となり、パフォーマンスの向上や自己成長につながる。達成感や満足感を伴うことが多い。 | スポーツの試合、適度な目標設定、結婚、進学、新しい挑戦 |

| 悪いストレス | ディストレス(Distress) | 過度なプレッシャーや不快な刺激となり、心身に疲労や不調をもたらす。不安感、怒り、悲しみなどを伴うことが多い。 | 過重労働、人間関係の対立、病気、経済的な問題、死別 |

良いストレス(ユーストレス)は、私たちの生活にハリを与え、目標達成へのモチベーションを高めてくれる「スパイス」のようなものです。例えば、スポーツ選手が試合前に感じる適度な緊張感は、集中力を高め、最高のパフォーマンスを引き出すために不可欠です。また、新しい仕事に挑戦するときのワクワクするような高揚感もユーストレスの一種と言えるでしょう。これらは、乗り越えたときに大きな達成感や自信をもたらし、私たちの成長を促します。

一方で、悪いストレス(ディストレス)は、私たちが一般的に「ストレス」と呼ぶもので、心身に悪影響を及ぼすものです。長時間労働による疲労、上司からの厳しい叱責、友人との喧嘩、将来への不安など、解決が難しく、不快な感情を伴うものがこれにあたります。ディストレスが長期間続くと、心身のエネルギーが枯渇し、後述するようなさまざまな不調(ストレスサイン)が現れてきます。

重要なのは、同じストレッサーであっても、その受け止め方によってユーストレスになるかディストレスになるかが変わるということです。例えば、「人前での発表」というストレッサーに対して、「自分の成長の機会だ」と前向きに捉えればユーストレスになりますが、「失敗したらどうしよう」と過度に不安に感じればディストレスになります。

このように、ストレスのすべてを無くそうとするのではなく、悪いストレス(ディストレス)を減らし、良いストレス(ユーストレス)に転換していく視点を持つことが、ストレスと上手に付き合っていく上で非常に重要です。まずは、自分が今感じているストレスがどちらの種類なのかを意識してみることから始めてみましょう。

ストレスの主な原因(ストレッサー)

私たちの心身にストレス反応を引き起こす外部からの刺激、すなわち「ストレッサー」は、実に多岐にわたります。ストレッサーは、大きく分けて「心理・社会的原因」「環境的な原因」「身体的な原因」の3つに分類できます。自分が何にストレスを感じているのかを正確に把握することは、適切な対処法を見つけるための第一歩です。

仕事や人間関係など心理・社会的な原因

現代人が抱えるストレスの多くは、この心理・社会的なストレッサーに起因すると言われています。これらは目に見えないため自覚しにくいこともありますが、私たちの心に深く、そして慢性的に影響を与えます。

- 仕事に関するストレッサー:

- 仕事の量と質: 終わらないほどの業務量、過大な責任、高いノルマ、複雑で難しい仕事内容などは、大きなプレッシャーとなります。

- 対人関係: 上司との意見の対立、同僚との競争やいざこざ、部下の指導の難しさ、顧客からのクレーム対応など、職場での人間関係はストレスの主要因です。

- 役割や立場の問題: 自分の役割が不明確であること、複数の上司から矛盾した指示を受けること、昇進や異動に伴う環境の変化などもストレッサーとなり得ます。

- 仕事のコントロール度: 仕事の進め方やスケジュールに関する裁量権が少ないと感じると、「やらされている感」が強まり、ストレスが増大します。

- 将来の不安: 会社の将来性への不安、雇用の不安定さ、キャリアアップへの焦りなども、慢性的なストレスの原因となります。

- 家庭に関するストレッサー:

- 家族関係: パートナーとの不和、子育ての悩み、親の介護問題、親族との付き合いなど、家庭内の人間関係は密接である分、深刻なストレスにつながることがあります。

- ライフイベント: 結婚、妊娠・出産、子供の進学、引っ越しといった喜ばしい出来事も、環境の大きな変化を伴うため、実は大きなストレッサーになり得ます。

- 経済的なストレッサー:

- 収入の減少、ローンの返済、予期せぬ出費、将来の生活への金銭的な不安などは、常に頭から離れない重いストレスとなります。

- その他の人間関係:

- 友人とのすれ違いや喧嘩、近隣住民とのトラブル、SNSでの誹謗中傷など、職場や家庭以外のコミュニティでの人間関係もストレスの原因です。

これらの心理・社会的ストレッサーは、単独ではなく複数同時に発生することが多く、複雑に絡み合って私たちの負担を増大させます。

騒音や気温など環境的な原因

物理的ストレッサーとも呼ばれ、私たちの五感を通して直接的に不快感や負担を与えるものです。知らず知らずのうちに私たちの心身を疲弊させていることがあります。

- 騒音: 工事の音、車のクラクション、近隣の生活音、職場の電話の呼び出し音など、不快な音は集中力を削ぎ、イライラを引き起こします。特に、自分がコントロールできない騒音は大きなストレス源です。

- 気温・湿度: 夏の厳しい暑さや冬の凍えるような寒さ、梅雨時のジメジメとした湿気など、極端な気候は体力を奪い、不快指数を高めます。オフィスの空調が自分に合わないといった状況も、日々の小さなストレスとして蓄積されます。

- 光: パソコンやスマートフォンの画面から発せられるブルーライトの浴びすぎ、夜間の明るすぎる照明、逆に日照不足の暗い部屋などは、体内時計を乱し、目の疲れや睡眠の質の低下につながります。

- 混雑: 満員電車や人混みは、パーソナルスペースが侵害される典型的な状況です。息苦しさや圧迫感、他人との接触などが強いストレスとなります。

- 匂い: タバコの煙、香水、食べ物の匂いなど、不快に感じる匂いは、気分を悪くさせ、集中を妨げます。

これらの環境的ストレッサーは、避けようと思っても避けられない場合が多く、日常的にさらされ続けることで慢性的な疲労につながりやすいという特徴があります。自分のいる環境を見回し、改善できる点がないか探してみることも大切です。

病気や疲労など身体的な原因

自分自身の体の内部から生じるストレッサーです。心と体は密接につながっているため、体の不調は直接的に心のストレスへと結びつきます。

- 病気や怪我: 病気による痛みや不快な症状、怪我による活動の制限は、大きな身体的・精神的苦痛を伴います。病気の回復や将来への不安も心理的な負担となります。

- 睡眠不足: 質の良い睡眠がとれていないと、疲労が回復せず、日中の集中力や判断力が低下します。イライラしやすくなったり、気分が落ち込んだりするなど、精神的な安定性にも大きく影響します。

- 過労: 長時間労働や休日出勤などで肉体的な疲労が蓄積すると、気力も湧かなくなり、うつ的な状態に陥りやすくなります。

- 不規則な食生活: 食事を抜いたり、栄養バランスの偏った食事を続けたりすると、体が必要とするエネルギーや栄養素が不足し、疲れやすくなったり、体調を崩しやすくなったりします。

- 女性ホルモンの変動: 月経前症候群(PMS)や更年期障害など、女性ホルモンのバランスが大きく変動する時期には、気分の浮き沈みや身体的な不調が現れやすく、ストレスを感じやすくなります。

これらの身体的ストレッサーは、他のストレッサーへの耐性を低下させるという側面も持っています。例えば、睡眠不足の状態では、普段なら気にならないような上司の一言にひどく傷ついたり、イライラしてしまったりすることがあります。まずは体の健康を維持することが、心の健康を守るための基盤となるのです。

ストレスによって起こる3つのサイン

私たちの心や体は、ストレスが過剰になると、さまざまな形で危険信号(サイン)を発します。これらのサインに早めに気づき、適切に対処することが、深刻な心身の不調を防ぐ鍵となります。ストレス反応は、大きく「心理面」「身体面」「行動面」の3つの側面に現れることが知られています。

① 不安やイライラなどの心理的なサイン

心の変化として現れるサインです。感情のコントロールが難しくなったり、思考がネガティブになったりします。これらはストレス反応の中でも比較的早い段階で現れやすいとされています。

- 感情面の変化:

- 不安・緊張: 理由もなくソワソワしたり、将来のことを考えて過度に心配になったりします。

- イライラ・怒りっぽさ: 些細なことでカッとなったり、人や物にあたりたくなったりします。

- 気分の落ち込み(抑うつ): 何もする気が起きず、気分が沈んで憂鬱になります。これまで楽しめていたことにも興味がわかなくなります。

- 無力感・孤独感: 「自分はダメだ」と自己評価が低くなったり、「誰にも理解されない」と孤独を感じたりします。

- 思考・認知面の変化:

- 集中力の低下: 仕事や勉強に集中できず、注意が散漫になります。

- 判断力・記憶力の低下: 物事を決断できなかったり、うっかりミスが増えたり、物忘れがひどくなったりします。

- ネガティブ思考: 何事も悪い方向に考えてしまい、悲観的になります。

- 興味・関心の喪失: 趣味や好きなことへの関心が薄れ、喜びを感じにくくなります。

これらの心理的サインは、目に見えないため、自分でも気づきにくく、他人からは「やる気がない」「怠けている」と誤解されてしまうこともあります。もし「最近、以前の自分と違うな」と感じることがあれば、それは心が休息を求めているサインかもしれません。

② 頭痛や不眠などの身体的なサイン

ストレスは自律神経やホルモンバランスを乱し、体に直接的な症状として現れることがあります。原因不明の体調不良が続く場合は、ストレスが背景にある可能性を疑ってみましょう。

| 症状の分類 | 具体的な症状の例 |

|---|---|

| 全般的な症状 | 慢性的な疲労感、倦怠感、めまい、立ちくらみ、微熱が続く |

| 頭部・顔面 | 緊張型頭痛、片頭痛、目の疲れ(眼精疲労)、耳鳴り、口の渇き、顎関節症 |

| 循環器系 | 動悸、息切れ、胸の圧迫感、高血圧 |

| 消化器系 | 胃痛、胃もたれ、吐き気、食欲不振または過食、便秘、下痢(過敏性腸症候群) |

| 筋骨格系 | 肩こり、首こり、腰痛、背中の痛み、体のこわばり |

| 睡眠関連 | 寝つきが悪い(入眠障害)、夜中に何度も目が覚める(中途覚醒)、朝早く目が覚めてしまう(早朝覚醒)、眠りが浅く熟睡感がない |

| 皮膚・その他 | じんましん、肌荒れ、ニキビ、多汗、頻尿、性欲の減退 |

これらの身体的サインは、ストレスによって交感神経が過剰に働き続けることで、血管が収縮したり、筋肉が緊張したり、胃腸の働きが乱れたりすることが原因で起こります。特に、「眠れない」「食欲がない」といった生命活動の基本に関わるサインは、心身が限界に近いことを示している可能性があり、特に注意が必要です。

内科などを受診しても特に異常が見つからない場合、「気のせい」で片付けてしまうのではなく、ストレスが原因である可能性を考え、心療内科などへの相談も視野に入れることが大切です。

③ 暴飲暴食やミスの増加など行動面のサイン

ストレスは、私たちの普段の行動にも変化をもたらします。自分ではストレス解消のつもりで行っている行動が、実はストレスのサインであり、かえって心身に負担をかけているケースも少なくありません。

- 生活習慣の変化:

- 暴飲暴食: 甘いものや脂っこいものを無性に食べたくなったり、お腹が空いていないのに食べ続けたりします。

- 飲酒・喫煙量の増加: お酒やタバコに頼る頻度や量が増え、「ないと落ち着かない」状態になります。

- 衝動買い: 必要のないものを次々と買ってしまうことで、一時的な高揚感を得ようとします。

- 仕事や対人関係の変化:

- 仕事でのミス増加: 集中力散漫から、普段はしないようなケアレスミスを連発します。

- 遅刻・欠勤の増加: 朝起きられなかったり、会社に行く気力が湧かなかったりして、休みがちになります。

- コミュニケーションの変化: 口数が極端に減ったり、逆に過度におしゃべりになったりします。人との交流を避けるようになり、引きこもりがちになることもあります。

- 事故や怪我の増加: 注意力が散漫になることで、交通事故や作業中の怪我などを起こしやすくなります。

これらの行動は、ストレスによるつらい感情から一時的に逃避するための「代償行動」であることが多いです。しかし、根本的な解決にはならず、むしろ後で罪悪感や自己嫌悪に陥ったり、健康を害したり、経済的な問題を引き起こしたりと、新たなストレスを生み出す悪循環につながる危険性があります。

もし、自分や周りの人にこれらの心理・身体・行動面のサインが複数見られる場合は、ストレスがかなり蓄積している証拠です。見過ごさずに、休息をとったり、後述するストレス発散法を試したり、専門家に相談したりするなど、早めの対策を講じることが重要です。

自分でできるストレス度チェックリスト

自分のストレスレベルを客観的に把握することは、適切なセルフケアを始めるための第一歩です。ここでは、厚生労働省が提供している「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」を参考に、日常生活で感じやすいストレスのサインをまとめたチェックリストをご紹介します。

最近1ヶ月間の自分自身の状態を振り返り、当てはまる項目がいくつあるか数えてみましょう。これは医学的な診断に代わるものではありませんが、自分の心身の状態に気づくための良いきっかけになります。

【ストレス度チェックリスト】

<身体的なサイン>

□ 1. 頭痛や頭が重い感じがする

□ 2. 首筋や肩がこる

□ 3. 腰が痛い

□ 4. 目が疲れやすい、または痛む

□ 5. 動悸や息切れがすることがある

□ 6. 胃腸の調子が悪い(胃痛、もたれ、便秘、下痢など)

□ 7. 食欲がない、または食べ過ぎてしまう

□ 8. 寝つきが悪い、または夜中に目が覚める

□ 9. 朝、目が覚めても疲れが取れていない感じがする

□ 10. めまいや立ちくらみがすることがある

□ 11. 体がだるい、疲れやすい

□ 12. 風邪をひきやすく、治りにくい

<心理的なサイン>

□ 13. 不安な気持ちになることが多い

□ 14. イライラしたり、怒りっぽくなったりする

□ 15. 気分が落ち込んだり、憂うつになったりする

□ 16. 何をするのも面倒だと感じる

□ 17. 物事に集中できない

□ 18. 物事を決めるのが難しいと感じる

□ 19. 以前は楽しめていたことが、楽しめなくなった

□ 20. 自分は価値のない人間だと感じることがある

<行動面のサイン>

□ 21. 仕事でケアレスミスが増えた

□ 22. 人と話したり、会ったりするのが億劫だ

□ 23. 飲酒や喫煙の量が増えた

□ 24. 周囲に対して攻撃的になったり、口論が増えたりした

□ 25. 何かにせかされているような焦りを感じる

【結果の目安】

- チェックが0〜4個の人:ストレスは低いレベル

- 現在のところ、心身ともに比較的健康な状態です。この調子を維持するために、引き続き健康的な生活習慣を心がけましょう。

- チェックが5〜9個の人:ストレスはやや高いレベル

- 少しストレスが溜まり始めているサインです。無理をせず、意識的に休息やリフレッシュの時間を作りましょう。この後の「ストレス発散方法20選」を参考に、自分に合った解消法を試してみてください。

- チェックが10〜14個の人:ストレスは高いレベル

- 心身にかなりの負担がかかっています。この状態が続くと、本格的な不調につながる可能性があります。生活習慣の見直しや積極的なストレスケアが急務です。信頼できる人に相談することも検討しましょう。

- チェックが15個以上の人:ストレスは非常に高いレベル

- 心身が限界に近い悲鳴をあげている状態かもしれません。セルフケアだけで対処するのは難しい可能性があります。できるだけ早く、会社の相談窓口や心療内科、精神科などの専門機関に相談することを強くおすすめします。

このチェックリストは、定期的に(例えば1ヶ月に1回)行うことで、自分のストレスレベルの変動に気づきやすくなります。チェックの数が急に増えた月は、何か大きなストレッサーがなかったか、生活習慣が乱れていなかったかを振り返るきっかけにもなります。

大切なのは、自分の心身の状態を「見える化」し、客観的に捉えることです。「自分は大丈夫」と思い込まず、正直な自分の状態と向き合う勇気が、深刻な事態を防ぐための最も重要なステップとなります。

今すぐできる!ストレス発散方法20選

ストレスサインに気づいたら、溜め込まずにこまめに発散することが大切です。ここでは、特別な準備がなくても、日常生活の中で手軽に取り入れられるストレス発散方法を20個厳選してご紹介します。科学的な根拠や実践のコツも交えて解説しますので、ぜひ自分に合った方法を見つけて試してみてください。

① 軽い運動をする(ウォーキング・ヨガなど)

運動は、心と体の両方に良い影響を与える、最も効果的なストレス発散方法の一つです。ウォーキングやジョギング、ヨガ、ストレッチなどのリズミカルな運動を20〜30分程度行うと、「幸せホルモン」と呼ばれるセロトニンの分泌が促されます。セロトニンは精神を安定させ、気分を前向きにする働きがあります。また、運動に集中することで、ストレスの原因となっている悩みから一時的に意識を逸らす効果も期待できます。激しい運動である必要はありません。少し汗ばむ程度で、「気持ちいい」と感じる強度が最適です。

② 太陽の光を浴びる

特に午前中に太陽の光を浴びることは、ストレス解消に非常に効果的です。太陽光を浴びることで、①で述べたセロトニンの分泌が活性化されるだけでなく、体内時計がリセットされ、夜の自然な眠りにつながります。また、皮膚でビタミンDが生成され、骨の健康維持や免疫機能の調整にも役立ちます。1日15分〜30分程度、朝の通勤時に一駅手前で降りて歩いたり、昼休みに公園のベンチで過ごしたりするだけでも十分な効果があります。

③ 趣味に没頭する

仕事や悩みを忘れ、時間を忘れて何かに没頭する時間は、最高の気分転換になります。ガーデニング、手芸、プラモデル作り、楽器演奏、ゲームなど、何でも構いません。重要なのは「フロー状態」と呼ばれる、完全に集中しきった状態に入ることです。この状態では、ストレスの原因について考える余裕がなくなり、終わった後には心地よい疲労感と達成感が得られます。

④ 好きな音楽を聴く

音楽には、人の感情や自律神経に直接働きかける力があります。リラックスしたいときは、ゆったりとしたクラシックやヒーリングミュージックを聴くと、副交感神経が優位になり、心拍数や血圧が安定します。逆に、気分を盛り上げたいときは、アップテンポな好きな曲を聴くと、やる気や活力が湧いてきます。音楽を聴くだけでなく、歌詞をじっくり味わったり、思い出の曲に浸ったりするのも良いでしょう。

⑤ 映画やドラマを観て思いっきり泣く・笑う

感情を解放することは、ストレス解消に非常に有効です。感動的な映画やドラマを観て涙を流す「涙活(るいかつ)」は、涙とともにストレスホルモンであるコルチゾールを体外に排出し、リラックス効果をもたらすことが知られています。一方、コメディを観て大声で笑うと、免疫細胞であるNK(ナチュラルキラー)細胞が活性化し、幸福感をもたらすエンドルフィンが分泌されます。感情を溜め込まず、意識的に泣いたり笑ったりする時間を作りましょう。

⑥ 親しい友人や家族と話す

一人で悩みを抱え込まず、信頼できる人に話を聞いてもらうだけでも、心は軽くなります。これは「カタルシス効果」と呼ばれ、心の中のモヤモヤを言葉にして吐き出すことで、感情が浄化される作用です。必ずしもアドバイスを求める必要はありません。「ただ聞いてもらう」だけで十分です。話すことで、自分の気持ちが整理されたり、客観的な視点に気づかされたりすることもあります。

⑦ カラオケで大声を出す

お腹の底から大きな声を出すことは、非常に爽快なストレス発散になります。歌うという行為は、腹式呼吸を促し、セロトニンの分泌を助けます。また、大声を出すこと自体が、抑圧された感情の解放につながります。一人カラオケなら、周りを気にせず好きな曲を好きなだけ歌えます。車の中や家のお風呂場などで、好きな歌を口ずさむだけでも気分転換になります。

⑧ 美味しいものを食べる

美味しいものを食べることは、手軽に得られる幸せの一つです。好きなものを食べることで、脳の報酬系が刺激され、ドーパミンが分泌されて幸福感を感じることができます。ただし、暴飲暴食は罪悪感や健康問題につながるため注意が必要です。「週に一度のご褒美」などと決めて、量より質を重視し、ゆっくりと味わって食べることがポイントです。友人や家族と楽しく会話しながら食事をするのも良いでしょう。

⑨ ゆっくりお風呂に浸かる

ぬるめのお湯(38〜40℃)に15〜20分程度ゆっくり浸かることで、副交感神経が優位になり、心身ともにリラックスできます。血行が促進されて筋肉の緊張がほぐれ、肩こりや腰痛の緩和にもつながります。また、入浴によって一時的に上がった体温が、就寝前に下がっていく過程で自然な眠気を誘い、睡眠の質を高める効果も期待できます。お気に入りの入浴剤やバスオイルを使うと、さらにリラックス効果が高まります。

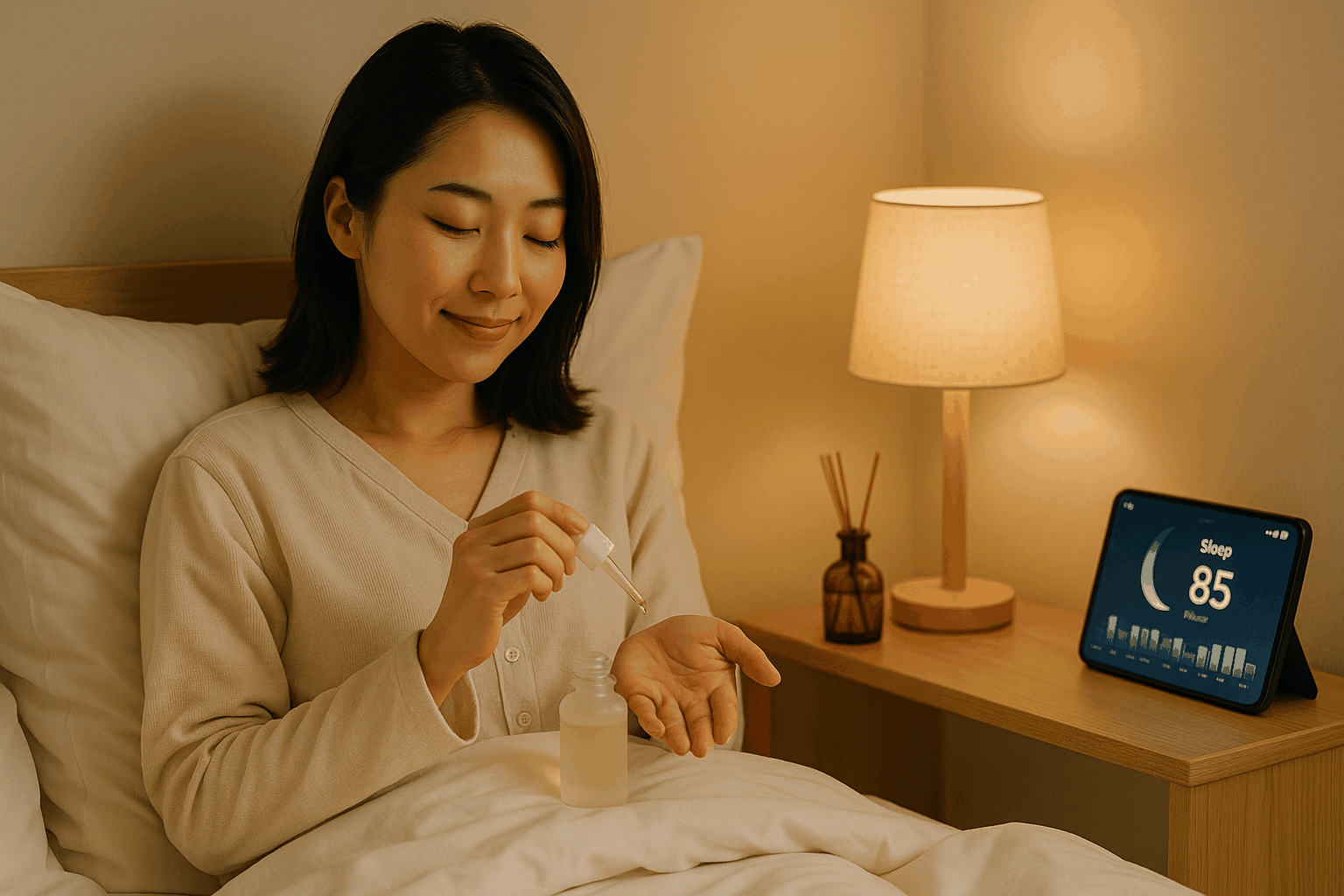

⑩ アロマを焚いてリラックスする

香りは、脳の感情や記憶を司る「大脳辺縁系」に直接働きかけるため、気分を瞬時に切り替えるのに効果的です。ラベンダーやカモミールには鎮静作用が、オレンジやベルガモットには気分を明るくする作用があると言われています。アロマディフューザーを使ったり、ティッシュに1〜2滴垂らして枕元に置いたりするだけで、手軽にアロマテラピーを楽しめます。自分の好きな香りを見つけることが、リラックスへの近道です。

⑪ 質の良い睡眠をとる

睡眠は、心と体の疲労を回復させるための最も重要な時間です。ストレスを感じているときは、特に睡眠の質が低下しがちです。寝る前にスマートフォンやPCの画面を見るのをやめる、部屋を暗くして静かな環境を整える、自分に合った寝具を選ぶなど、快適な睡眠環境を整えましょう。毎日同じ時間に寝て同じ時間に起きることで、生活リズムが整い、ストレスへの抵抗力も高まります。

⑫ 自然豊かな場所へ出かける

公園の緑、川のせせらぎ、鳥のさえずりなど、自然に触れることは「フィトンチッド」と呼ばれる樹木が発する香り成分などにより、科学的にもリラックス効果が証明されています(森林浴効果)。自然の中に身を置くことで、都会の喧騒や日常の悩みから解放され、五感がリフレッシュされます。遠出をしなくても、近所の公園を散歩したり、観葉植物を部屋に置いたりするだけでも効果があります。

⑬ 瞑想やマインドフルネスを試す

瞑想やマインドフルネスは、「今、この瞬間」に意識を集中させ、評価や判断をせずにありのままを受け入れる心のトレーニングです。静かな場所で楽な姿勢をとり、自分の呼吸に意識を向けることから始めます。雑念が浮かんできても、それを追い払おうとせず、「雑念が浮かんだな」と気づいて、また呼吸に意識を戻します。これを繰り返すことで、ストレスによって過去や未来へ向かいがちな意識を「今」に引き戻し、心を穏やかにする効果があります。

⑭ 部屋の掃除や片付けをする

散らかった部屋は、無意識のうちに心の乱れを反映していることがあります。逆に、部屋を掃除したり、不要なものを処分したりする行為は、頭の中を整理し、気持ちをスッキリさせる効果があります。目の前のタスクに集中することで、悩み事を忘れることができますし、綺麗になった部屋を見ることで達成感や爽快感が得られます。「引き出しを一つだけ片付ける」など、小さな範囲から始めるのが継続のコツです。

⑮ 旅行の計画を立てる

実際に旅行に行けなくても、「次の休みはどこへ行こうか」と計画を立てるだけで、ワクワクした気持ちになり、ストレス解消につながります。ガイドブックを眺めたり、インターネットで行きたい場所の情報を調べたりする行為は、未来への楽しみを生み出し、日常のストレスから意識を逸らしてくれます。計画を立てるという行為そのものが、希望やポジティブな感情を引き出すのです。

⑯ ペットと触れ合う

犬や猫などのペットと触れ合うと、「愛情ホルモン」や「幸せホルモン」とも呼ばれるオキシトシンが分泌されることが研究でわかっています。オキシトシンには、ストレスを軽減し、安心感や幸福感をもたらす効果があります。ペットを撫でたり、一緒に遊んだりすることで、無条件の愛情を感じ、心が癒されます。ペットを飼えない場合でも、動物カフェを訪れたり、動物の動画を見たりするだけでも効果が期待できます。

⑰ 文章を書いて気持ちを整理する

頭の中でグルグルと考えている不安や怒りを、紙に書き出してみましょう。これは「エクスプレッシブ・ライティング(筆記開示)」と呼ばれる心理療法の一つです。誰に見せるわけでもないので、文法や体裁を気にせず、感情のままに書きなぐるのがポイントです。書くことで、自分の感情を客観視でき、問題点が整理されて、解決の糸口が見つかることもあります。

⑱ 読書の世界にひたる

読書は、物語の世界に没頭することで、現実の悩みから一時的に離れることができる優れた逃避方法です。全く違う世界観や登場人物の人生に触れることで、自分の悩みが相対的に小さく感じられることもあります。また、自己啓発書や哲学書などから、物事の新しい捉え方や困難を乗り越えるヒントを得られることもあります。

⑲ 創作活動をする(絵を描く・料理など)

絵を描く、粘土をこねる、料理をする、編み物をするなど、手を動かして何かを創り出す活動は、心を無にし、集中力を高めます。完成したときの達成感は、自己肯定感を高めることにもつながります。上手い下手は関係ありません。「表現する」という行為そのものが、心に溜まったエネルギーを発散させる良い機会となります。

⑳ 何もせずにぼーっとする時間を作る

常に何かに追われている現代人にとって、「何もしない時間」を意識的に作ることは非常に重要です。ソファや窓辺に座って、ただ空を眺めたり、お茶を飲んだりする。スマートフォンやテレビを消して、頭を空っぽにする時間を持つことで、脳を休ませることができます。情報過多の時代だからこそ、意図的な「デジタルデトックス」や「ぼーっとする時間」が、心の余白を取り戻すために不可欠です。

自分に合ったストレス発散方法を見つけるコツ

数多くのストレス発散方法がある中で、自分にとって本当に効果的な方法を見つけるには、少しコツが必要です。やみくもに試すのではなく、自分のストレスの性質や自分の性格に合わせてアプローチを選ぶことが大切です。ここでは、ストレス対処法である「コーピング」の考え方に基づき、自分に合った方法を見つけるための2つの視点をご紹介します。

ストレスの原因そのものに働きかける方法

これは「問題焦点型コーピング」と呼ばれるアプローチです。ストレスの原因(ストレッサー)そのものに直接働きかけ、解決・低減を目指す方法です。根本的な解決につながりやすい反面、原因が自分の力でコントロールできない場合は、かえってストレスを増大させてしまう可能性もあります。

<こんな人・こんな状況におすすめ>

- ストレスの原因が明確で、具体的な解決策を考えられる人

- 問題解決に向けて行動するのが得意な人

- 仕事の進め方や人間関係など、自分の行動次第で状況を変えられる可能性がある場合

【具体例】

- 仕事量が多すぎてストレスを感じている場合:

- タスクリストを作成し、優先順位をつける。

- 効率化できる作業がないか、業務プロセスを見直す。

- 上司に相談し、業務量の調整や人員の補充を願い出る。

- 断るべき仕事は勇気をもって断る。

- 特定の同僚との人間関係に悩んでいる場合:

- 相手の言動で何が嫌なのかを具体的に整理する。

- 冷静に自分の気持ちを伝えてみる(アサーティブ・コミュニケーション)。

- 信頼できる上司や人事部に相談する。

- 可能な範囲で、物理的・心理的な距離を置く工夫をする。

- 将来の経済的な不安がストレスの場合:

- 家計簿をつけて収支を把握する。

- 固定費を見直したり、節約できる項目を探したりする。

- スキルアップや副業など、収入を増やすための具体的な行動を始める。

問題焦点型コーピングのポイントは、問題を細分化し、自分にできる小さな一歩から始めることです。「すべての問題を一度に解決しよう」と考えると圧倒されてしまいますが、「まずはタスクを書き出す」「相手の良いところを一つ探してみる」といった小さな行動なら、取り組みやすいはずです。

気分転換でつらい感情を和らげる方法

これは「情動焦点型コーピング」と呼ばれるアプローチです。ストレスの原因を直接取り除くのではなく、それによって引き起こされた不安、怒り、悲しみといったつらい感情を和らげることに焦点を当てる方法です。前章で紹介した「ストレス発散方法20選」の多くは、この情動焦点型コーピングにあたります。

<こんな人・こんな状況におすすめ>

- ストレスの原因が自分の力ではどうにもならない場合(天災、会社の経営方針、他人の性格など)

- すぐに問題を解決できないが、とりあえず今のつらい気持ちを何とかしたいとき

- 感情の切り替えやリラックスを重視したい人

【具体例と選び方のヒント】

- 活動的なタイプ(体を動かしたい):

- ウォーキング、ジョギング、スポーツ、カラオケ、掃除など。

- 溜まったエネルギーを発散させることで、スッキリとした気分になれます。

- 内向的なタイプ(一人で静かに過ごしたい):

- 読書、映画鑑賞、瞑想、アロマ、入浴、文章を書くなど。

- 自分の内面と向き合い、心を落ち着かせる時間を持つことで癒されます。

- 社交的なタイプ(誰かと一緒にいたい):

- 友人や家族との会話、食事会、共通の趣味を持つサークルへの参加など。

- 人とのつながりを感じることで、安心感や元気を得られます。

- 創造的なタイプ(何かを生み出したい):

- 料理、手芸、絵を描く、楽器演奏、DIYなど。

- 創作活動に没頭し、作品を完成させることで達成感や満足感を得られます。

最も重要なのは、問題焦点型と情動焦点型の両方を、状況に応じてバランス良く使い分けることです。例えば、仕事のプレッシャーで疲弊しているなら、まずは週末に趣味に没頭して気分をリフレッシュし(情動焦点型)、週明けに冷静な頭で上司に業務量の相談をする(問題焦点型)というように、両方を組み合わせるのが理想的です。

また、自分だけの「コーピングリスト」を作っておくのもおすすめです。「イライラしたときはこれをやる」「落ち込んだときはあれを試す」というように、自分に合った対処法を10個ほどリストアップしておくと、いざというときにすぐに行動に移せ、ストレスに振り回されにくくなります。

ストレスを溜めないために普段から心がけたいこと

ストレス発散も大切ですが、それと同時に、日頃からストレスを溜めにくい心と体を作っておくことも重要です。ストレスへの抵抗力(レジリエンス)を高めることで、同じストレッサーに直面しても、受け止め方が変わり、心身へのダメージを軽減できます。ここでは、普段の生活で意識したい3つのポイントをご紹介します。

生活リズムを整える

私たちの体には、約24時間周期で心身の状態を変化させる「体内時計」が備わっています。この体内時計のリズムが整っていると、自律神経やホルモンのバランスも安定し、ストレスに対する抵抗力が高まります。

- 決まった時間に起き、決まった時間に寝る: 休日でも、平日との差を2時間以内に抑えるのが理想です。不規則な睡眠は体内時計を狂わせる最大の原因です。

- 朝起きたら太陽の光を浴びる: 朝日を浴びることで、体内時計がリセットされ、活動モードのスイッチが入ります。また、約14〜16時間後に睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌が促され、夜の自然な眠りにつながります。

- 朝食をしっかり食べる: 朝食は、脳と体にエネルギーを供給し、1日の活動をスタートさせるための重要な役割を果たします。特に、タンパク質と炭水化物をバランス良く摂ることを意識しましょう。

- 日中に適度な運動をする: 日中の活動量を増やすことで、夜の寝つきが良くなります。ただし、就寝直前の激しい運動は交感神経を刺激してしまうため避け、ストレッチなど軽いものにしましょう。

生活リズムの安定は、心の安定の土台です。まずは「毎日同じ時間に起きる」ことから始めてみるだけでも、心身の状態に良い変化が感じられるはずです。

バランスの取れた食事を意識する

私たちが食べるものは、体だけでなく心の状態にも直接影響を与えます。ストレスを感じると、体はそれに対抗するために多くの栄養素を消費します。日頃からバランスの取れた食事を心がけ、ストレスに負けない体を作りましょう。

| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食品 |

|---|---|---|

| ビタミンC | ストレスに対抗するホルモン(副腎皮質ホルモン)の合成に不可欠。抗酸化作用も高い。 | パプリカ、ブロッコリー、キウイ、柑橘類 |

| ビタミンB群 | エネルギー代謝を助け、神経系の働きを正常に保つ。不足すると疲れやすさやイライラにつながる。 | 豚肉、レバー、うなぎ、玄米、豆類 |

| カルシウム | 神経の興奮を鎮め、精神を安定させる。不足するとイライラしやすくなる。 | 牛乳、乳製品、小魚、大豆製品、小松菜 |

| マグネシウム | カルシウムと協調して働き、神経の興奮を抑制する。「抗ストレスミネラル」とも呼ばれる。 | ナッツ類、海藻類、ほうれん草、玄米 |

| トリプトファン | 「幸せホルモン」セロトニンの材料となる必須アミノ酸。 | バナナ、大豆製品、乳製品、赤身肉、ナッツ類 |

特定の栄養素だけを偏って摂るのではなく、さまざまな食材を組み合わせ、主食・主菜・副菜のそろった食事を1日3食きちんと摂ることが基本です。忙しいときでも、インスタント食品やジャンクフードばかりに頼らず、野菜ジュースやヨーグルト、ナッツなどをプラスする工夫をしてみましょう。

物事の捉え方を変えてみる

同じ出来事に遭遇しても、それを「大したことない」と受け流せる人もいれば、「もう終わりだ」と深刻に悩んでしまう人もいます。この違いは、物事の「捉え方」や「考え方のクセ」にあります。ストレスを溜めやすい人は、無意識のうちに特定のネガティブな思考パターンに陥っていることがあります。

「リフレーミング」という手法は、こうした捉え方を変えるのに役立ちます。これは、物事を見る枠組み(フレーム)を変えて、別の視点から捉え直すことです。

- 例1:「仕事でミスをしてしまった」

- 元の捉え方: 「自分はなんてダメなんだ。もう信頼されない…」

- リフレーミング: 「この失敗のおかげで、今後のチェック体制の重要性がわかった。次は同じミスをしないように学べた良い機会だ。」

- 例2:「上司に意見を否定された」

- 元の捉え方: 「自分の考えは価値がないんだ。もう発言するのはやめよう…」

- リフレーミング: 「上司は違う視点を持っているんだな。自分の考えに足りなかった部分を検討するチャンスをもらえた。」

- 例3:「電車が遅延して遅刻しそうだ」

- 元の捉え方: 「最悪だ!なんてついてない日なんだ!」

- リフレーミング: 「仕方ない。焦っても状況は変わらないから、この時間で今日のタスクを頭の中で整理しておこう。」

完璧主義や白黒思考(0か100かで考える)をやめ、「まあ、いいか」「そういう考え方もあるな」と柔軟に考えるクセをつけることが、ストレス耐性を高める上で非常に重要です。すぐに変えるのは難しいかもしれませんが、意識的にリフレーミングを繰り返すことで、少しずつ物事を多角的に見られるようになり、不必要に自分を追い詰めることが減っていきます。

どうしても辛いときは専門機関に相談しよう

セルフケアを試しても、気分の落ち込みや体調不良が2週間以上続く、日常生活に支障が出ているといった場合は、一人で抱え込まずに専門家の助けを借りることが大切です。専門機関に相談することは、決して特別なことでも弱いことでもありません。むしろ、自分の心と体を大切にするための、賢明で勇気ある選択です。

会社の相談窓口(産業医・カウンセラーなど)

多くの企業では、従業員のメンタルヘルスをサポートするための相談窓口を設けています。これらは従業員が無料で利用できる貴重なリソースです。

- 産業医・保健師: 医学的な視点から、健康問題全般に関する相談に乗ってくれます。必要に応じて、業務の調整(休職や時短勤務など)に関する意見書を会社に提出してくれることもあります。

- 社内カウンセラー: 臨床心理士などの資格を持つ専門家が、カウンセリングを通じて心の悩みの整理を手伝ってくれます。職場での人間関係やキャリアの悩みなど、幅広く相談できます。

- EAP(従業員支援プログラム): 会社が外部の専門機関と契約し、従業員が匿名で相談できるサービスです。電話やオンラインで気軽に相談でき、家族が利用できる場合もあります。

これらの相談窓口には守秘義務があり、本人の同意なく相談内容が上司や人事部に伝わることはありません。安心して利用できます。まずは自社にどのような制度があるか、社内ポータルや人事部に確認してみましょう。

国や自治体が設置する公的な相談窓口

国や地方自治体も、さまざまな無料の相談窓口を設けています。匿名で相談できるところが多く、心理的なハードルが低いのが特徴です。

| 相談窓口の例 | 特徴 | 参照元 |

|---|---|---|

| こころの耳 | 厚生労働省が運営する、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト。電話相談、SNS相談、メール相談など多様な窓口情報が集約されている。 | 厚生労働省「こころの耳」ウェブサイト |

| いのちの電話 | 悩みや苦しみを抱える人のための電話相談。24時間対応している場合もある。 | 一般社団法人日本いのちの電話連盟 公式サイト |

| 精神保健福祉センター | 各都道府県・政令指定都市に設置されている心の健康に関する専門機関。本人だけでなく家族からの相談も受け付けている。電話相談や面接相談を行っている。 | 各自治体の公式サイト |

| 自治体の相談窓口 | 市区町村でも、保健センターなどで保健師やカウンセラーによる心の健康相談を実施していることが多い。 | お住まいの市区町村の公式サイトや広報誌 |

これらの公的機関は、どこに相談したらよいかわからないときの最初のステップとして非常に有用です。まずは電話一本、SNSでのメッセージ一つから、専門家とのつながりを持つことができます。

心療内科や精神科などの医療機関

気分の落ち込みや不眠、食欲不振、原因不明の身体症状などが長く続き、日常生活に大きな支障をきたしている場合は、医療機関の受診を検討しましょう。

- 心療内科と精神科の違い:

- 心療内科: 主に、ストレスが原因で体に症状が現れている場合(心身症)を扱います。例えば、ストレス性の胃炎、過敏性腸症候群、緊張型頭痛などが対象です。

- 精神科: 主に、気分の落ち込み、不安、不眠、幻覚といった心の症状そのものを扱います。うつ病、不安障害、統合失調症などが対象です。

- 実際には両方の領域を診ているクリニックも多いため、迷った場合はどちらを受診しても適切な対応をしてもらえます。「メンタルクリニック」といった名称のところは、どちらの相談もしやすいでしょう。

- 受診の目安:

- 2週間以上、ほぼ毎日気分が落ち込んでいる

- 何をしても楽しいと感じられない

- 眠れない、または寝すぎてしまう日が続く

- 食欲が全くない、または過食が止まらない

- 死にたい、消えてしまいたいという気持ちが浮かぶ

これらのサインは、うつ病などの精神疾患の可能性を示しており、専門的な治療が必要です。医療機関では、カウンセリングや認知行動療法などの心理療法、必要に応じた薬物療法などを通じて、回復をサポートしてくれます。

ストレスで辛いと感じることは、誰にでも起こりうることです。そのサインを見過ごさず、適切なタイミングで適切な助けを求めることが、自分自身を守り、再び健やかな毎日を取り戻すための最も確実な道筋なのです。