「いびきがうるさい」と家族に指摘された、旅行先で自分のいびきが気になって眠れない、朝起きるとのどが痛い…。多くの人が抱えるいびきの悩みは、単なる騒音問題ではありません。実は、いびきは身体が発する重要なサインであり、時には重大な病気が隠れている可能性もあります。

この記事では、いびきが起こる根本的な原因とメカニズムを徹底的に解明し、今日からすぐに実践できる具体的な対策を10個厳選してご紹介します。さらに、いびき対策に役立つおすすめグッズの選び方から、セルフケアでは改善しない場合の専門医への相談方法まで、網羅的に解説します。

自分に合った対策を見つけ、静かで質の高い睡眠を取り戻すための一歩を、この記事とともに踏み出してみましょう。

目次

いびきはなぜ起こる?その原因とメカニズム

いびきを効果的に対策するためには、まず「なぜいびきが発生するのか」という根本的なメカニズムと、その引き金となる原因を正しく理解することが不可欠です。この章では、いびきの仕組みから、放置することの危険性までを詳しく掘り下げていきます。

いびきが起こる仕組みとは

いびきは、睡眠中に空気の通り道である「上気道(じょうきどう)」が何らかの原因で狭くなり、そこを空気が通過する際に、のどや舌の付け根の粘膜が振動して発生する音です。

私たちの喉の奥、鼻から気管につながる部分を「上気道」と呼びます。起きている間は、上気道周辺の筋肉が緊張しているため、気道は十分に開いています。そのため、スムーズに呼吸ができ、音が発生することはありません。

しかし、睡眠中は全身の筋肉がリラックスして緩みます。これには、上気道を支えている舌や軟口蓋(なんこうがい:口の中の天井の柔らかい部分)、口蓋垂(こうがいすい:いわゆる「のどちんこ」)といった部分の筋肉も含まれます。これらの筋肉が緩むと、重力によって舌がのどの奥に落ち込んだり(これを舌根沈下(ぜっこんちんか)と呼びます)、軟口蓋が垂れ下がったりして、空気の通り道が狭くなります。

この狭くなった気道を空気が無理に通り抜けようとすると、空気の流れが速くなり、周囲の粘膜を振動させます。この振動音こそが、いびきの正体です。つまり、いびきは「気道の狭窄」と「粘膜の振動」という2つの要素が組み合わさって発生する現象なのです。

この仕組みは、笛や管楽器が音を出す原理とよく似ています。細い隙間に息を吹き込むと音が出るように、狭くなった気道が音源となっているのです。したがって、いびきの音の大きさや種類は、気道がどれくらい、そしてどの部分が狭くなっているかによって変化します。

誰でも疲れている時やお酒を飲んだ後には、筋肉がより一層緩むため、一時的にいびきをかくことがあります。しかし、この気道の狭窄が慢性化したり、極端に狭くなったりすると、いびきは深刻な健康問題のサインとなり得ます。

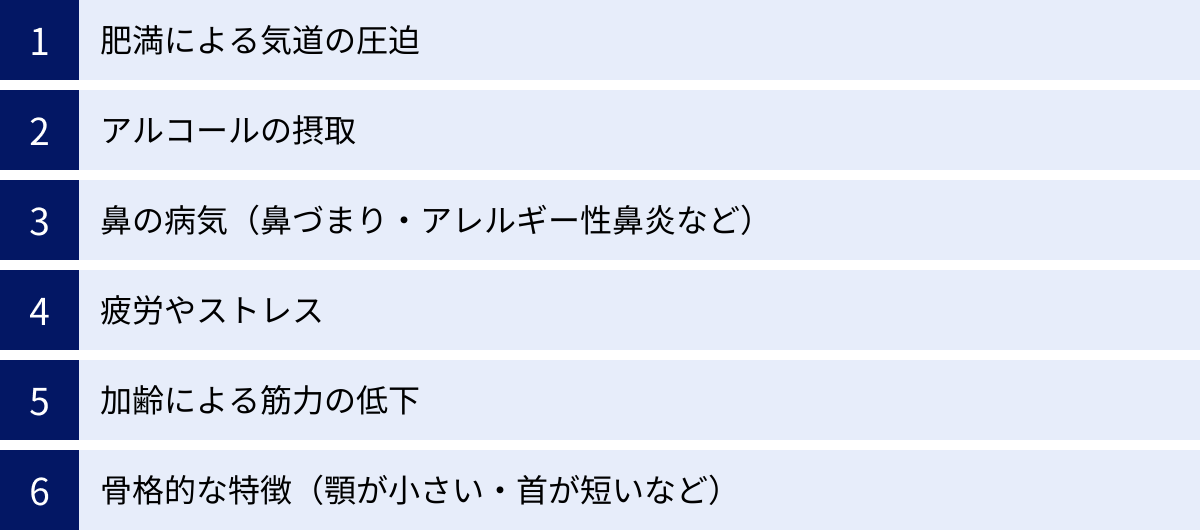

いびきの主な原因

では、なぜ人によって気道の狭まりやすさに違いがあるのでしょうか。その原因は一つではなく、複数の要因が複雑に絡み合っている場合がほとんどです。ここでは、いびきの主な原因を6つのカテゴリーに分けて詳しく解説します。

肥満による気道の圧迫

いびきの最も一般的な原因の一つが肥満です。体重が増加すると、身体の外側だけでなく、内側にも脂肪が蓄積されます。特に、首周りやのど、舌の付け根といった上気道の周辺に脂肪がつくと、気道そのものが内側から圧迫されて狭くなります。

例えるなら、ストローの外側から指で押しつぶしているような状態です。ただでさえ内径が狭くなっているところに、睡眠による筋肉の弛緩が加わると、気道はさらに塞がりやすくなります。特に仰向けで寝ると、重力によって脂肪のついた首周りの組織や舌がのどの奥へと落ち込み、気道をより強力に圧迫するため、いびきが悪化しやすくなります。

肥満の指標であるBMI(Body Mass Index)が25以上になると、いびきや後述する睡眠時無呼吸症候群(SAS)のリスクが著しく高まることが知られています。肥満はいびきだけでなく、様々な生活習慣病の引き金にもなるため、適正体重の維持は健康全般において極めて重要です。

アルコールの摂取

普段はいびきをかかない人でも、お酒を飲んだ夜に限っていびきをかくことがあります。これは、アルコールに強い筋弛緩作用があるためです。

アルコールを摂取すると、全身の筋肉がリラックスします。これには、上気道を支える舌や軟口蓋の筋肉も含まれます。これらの筋肉が必要以上に緩んでしまうと、舌がのどの奥に沈み込む「舌根沈下」が起こりやすくなり、気道が大幅に狭くなってしまいます。

さらに、アルコールは鼻の粘膜を充血させ、鼻づまりを引き起こすこともあります。鼻が詰まると必然的に口呼吸になり、口呼吸は舌根沈下をさらに助長するため、いびきが悪化するという悪循環に陥ります。

特に「寝酒」として就寝直前にアルコールを摂取する習慣は、いびきを誘発・悪化させるだけでなく、睡眠の質そのものを低下させるため、避けるべきです。アルコールは深い睡眠(ノンレム睡眠)を妨げ、浅い睡眠(レム睡眠)を増やす作用があり、夜中に何度も目が覚める原因にもなります。

鼻の病気(鼻づまり・アレルギー性鼻炎など)

慢性的な鼻づまりも、いびきの大きな原因となります。私たちは本来、鼻で呼吸(鼻呼吸)するようにできています。鼻呼吸には、吸い込んだ空気を加湿・加温し、ホコリやウイルスをフィルタリングする重要な役割があります。

しかし、アレルギー性鼻炎、副鼻腔炎(蓄膿症)、鼻茸(はなたけ:鼻ポリープ)、または鼻中隔弯曲症(びちゅうかくわんきょくしょう:鼻の左右を隔てる壁が曲がっている状態)といった病気によって鼻が詰まっていると、十分な空気を取り込むために無意識のうちに口で呼吸(口呼吸)するようになります。

口呼吸の状態では、口が常に開いているため、舌がのどの奥に落ち込みやすくなります。また、鼻呼吸に比べて気道が乾燥しやすく、粘膜が炎症を起こして腫れることで、さらに気道が狭くなることもあります。鼻のトラブルが原因で口呼吸が習慣化し、それがいびきにつながっているケースは非常に多いのです。

疲労やストレス

肉体的な過労や精神的なストレスが溜まっている時にも、いびきはかきやすくなります。これは主に2つの理由が考えられます。

第一に、強い疲労やストレスは、身体を回復させようとして、より深い睡眠を誘発します。深い睡眠中は、筋肉の弛緩が最大限に進むため、上気道の筋肉も著しく緩み、気道が狭くなりやすくなります。

第二に、ストレスは自律神経のバランスを乱し、口呼吸を誘発することがあります。緊張状態が続くと、無意識に口が開いて浅い呼吸になりがちです。この癖が睡眠中にも影響し、口呼吸によるいびきを引き起こすのです。また、ストレスによって暴飲暴食に走り、結果的に肥満につながるという間接的な影響も考えられます。

加齢による筋力の低下

年齢を重ねるとともに、全身の筋力が少しずつ低下していきます。これは、腕や足の筋肉だけでなく、のどや舌を支えている上気道周辺の筋肉も例外ではありません。

これらの筋肉の張りが失われてくると、睡眠中に重力に抗しきれず、舌や軟口蓋がたるんで気道に落ち込みやすくなります。これが、高齢になるといびきをかく人が増える大きな理由です。若い頃はいびきをかかなかったのに、中年期以降にいびきが始まったという場合、加齢による筋力低下が影響している可能性が高いでしょう。

特に女性の場合、閉経後に女性ホルモン(プロゲステロン)が減少します。このホルモンには上気道開大筋の活動を高める作用があるため、減少することでいびきが悪化することがあります。

骨格的な特徴(顎が小さい・首が短いなど)

肥満や加齢といった後天的な要因だけでなく、生まれ持った顔や首の骨格的な特徴が、いびきの原因となることもあります。

例えば、以下のような特徴を持つ人は、解剖学的に上気道が狭くなりやすい傾向があります。

- 下顎が小さい、または後退している(小顎症):下顎が小さいと、舌が収まるスペースも狭くなります。そのため、舌が後方に押しやられ、気道を塞ぎやすくなります。

- 首が短い、または太い:首が短く太い人は、首周りに脂肪がつきやすいだけでなく、骨格的にも気道が圧迫されやすい構造になっています。

- 扁桃腺やアデノイドが大きい:扁桃腺やアデノイド(鼻の奥にあるリンパ組織)が生まれつき大きい場合、特に子供のいびきの原因となります。これらが物理的に気道を塞いでしまいます。

これらの骨格的な特徴を持つ人は、痩せていても、また若くてもいびきをかきやすい傾向があり、対策には専門的なアプローチが必要になる場合があります。

そのいびきは大丈夫?放置するリスク

いびきは、同居する家族の睡眠を妨げる「騒音問題」として捉えられがちですが、その本質はもっと深刻です。特に、大きないびきや不規則ないびきは、身体のSOSサインであり、放置すると命に関わる病気につながる危険性があります。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)の可能性

いびきをかく人が最も注意すべきなのが、「睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome: SAS)」です。SASとは、その名の通り、睡眠中に呼吸が何度も止まったり、浅くなったりする病気です。

医学的には、「10秒以上の呼吸停止(無呼吸)や呼吸が著しく浅くなる状態(低呼吸)が、1時間あたり5回以上繰り返される状態」と定義されています。気道が完全に塞がれると「無呼吸」に、狭窄が著しいものの完全には塞がれていない状態では、激しいいびき(低呼吸)が発生します。

SASの典型的なパターンは、「大きないびきがしばらく続いた後、急に静かになり、数十秒後にあえぐような大きな呼吸とともに再びいびきが始まる」というものです。この「静かになった時間」が、まさに呼吸が止まっている状態です。本人は眠っているため自覚がないことがほとんどですが、身体は深刻なダメージを受けています。

呼吸が止まるたびに、血液中の酸素濃度が低下し、身体は酸欠状態に陥ります。脳は生命の危機を察知して、覚醒反応(アラウザル)を起こして無理やり呼吸を再開させようとします。このプロセスが一晩に何十回、重症の場合は何百回と繰り返されるため、脳も身体も全く休まらず、睡眠が著しく分断されてしまうのです。

高血圧や心疾患などの生活習慣病

SASを放置すると、慢性的な酸素不足と睡眠不足が、全身に様々な悪影響を及ぼします。

呼吸が止まるたびに身体は酸欠状態になり、それを補うために心臓は心拍数を上げてより多くの血液を送り出そうとします。また、脳の覚醒反応は交感神経を刺激し、血管を収縮させて血圧を上昇させます。この状態が毎晩繰り返されることで、慢性的な高血圧を発症するリスクが、健康な人の約2倍に高まると報告されています。

さらに、この高血圧や低酸素状態は、血管の壁を傷つけ、動脈硬化を促進します。その結果、心筋梗塞や狭心症といった虚血性心疾患、脳梗塞や脳出血といった脳血管障害、不整脈などのリスクも飛躍的に高まります。

また、SASによる低酸素や睡眠分断は、血糖値をコントロールするインスリンの働きを悪くする(インスリン抵抗性)ことが分かっており、2型糖尿病の発症・悪化にも深く関与しています。

日中の強い眠気による事故

SASによって睡眠の質が著しく低下すると、日中に強烈な眠気や倦怠感、集中力の低下を引き起こします。本人は夜に寝ているつもりでも、実際には脳が何度も覚醒しているため、深刻な睡眠不足状態に陥っているのです。

この日中の眠気は、単に「眠い」というレベルではなく、会議中や運転中など、本来起きていなければならない状況でも抗いがたい睡魔に襲われるという深刻なものです。

これが原因で、居眠り運転による交通事故や、機械の操作ミスによる労働災害など、命に関わる重大な事故を引き起こすリスクが非常に高くなります。実際に、多くの公共交通機関の重大事故の背景に、運転士のSASが関わっていたことが明らかになっています。

仕事や学業のパフォーマンス低下、記憶力の減退、抑うつ気分など、QOL(生活の質)を著しく損なうことも大きな問題です。いびきは決して軽視せず、危険なサインを見逃さないことが何よりも重要です。

今日からできる!いびき防止に効果的な対策10選

いびきの原因が分かったところで、次はいよいよ具体的な対策です。専門的な治療が必要な場合もありますが、その前に、日常生活のちょっとした工夫で改善できることもたくさんあります。ここでは、誰でも今日から始められる効果的ないびき対策を10個、詳しくご紹介します。

① 横向きで寝る

いびき対策の中で、最も手軽で即効性が期待できるのが「横向きで寝る」ことです。

前述の通り、いびきの多くは仰向けで寝ている時に発生します。仰向けの状態では、重力の影響で舌の付け根(舌根)や軟口蓋がのどの奥に落ち込み、空気の通り道を塞いでしまう「舌根沈下」が起こりやすくなるためです。

横向きの姿勢で寝ることで、舌が横方向にずれるため、のどの奥への落ち込みを物理的に防ぐことができます。これにより、気道が確保されやすくなり、いびきの発生を大幅に軽減できるのです。

ただ、寝ている間に無意識に仰向けに戻ってしまう人も多いでしょう。横向きの姿勢をキープするためには、以下のような工夫が有効です。

- 抱き枕を利用する:抱き枕を抱えるようにして寝ると、身体が安定し、自然と横向きの姿勢を保ちやすくなります。安心感も得られ、リラックス効果も期待できます。

- 背中にクッションや枕を置く:背中側にクッションや丸めた布団などを置くことで、寝返りで仰向けになるのを物理的に防ぎます。

- ベッドの片側を少し高くする:ベッドの片側の脚の下に雑誌などを挟んでわずかに傾斜をつけると、自然と低い方へ身体が向きやすくなります。

左右どちら向きで寝るかについては、基本的にはどちらでも構いません。ただし、胃食道逆流症(逆流性食道炎)の症状がある人は、胃の形状から左向きで寝ると胃酸の逆流が起こりにくいとされています。

② 枕の高さや素材を見直す

毎日使う枕も、いびきに大きな影響を与える重要なアイテムです。枕の高さが合っていないと、気道を圧迫していびきの原因になることがあります。

- 枕が高すぎる場合:顎が引けて首が強く屈曲し、気道が圧迫されて狭くなります。首や肩のこりの原因にもなります。

- 枕が低すぎる場合:頭が下がりすぎて顎が上がった状態になり、口が開きやすくなります。これにより口呼吸が誘発され、舌がのどに落ち込みやすくなります。

理想的な枕の高さは、リラックスして立った時の姿勢を、そのまま横になった時も再現できる高さです。つまり、首の骨(頸椎)が自然なS字カーブを描き、マットレスと首の間にできる隙間を適切に埋めてくれる高さがベストです。

また、寝る姿勢によっても適切な高さは異なります。

| 寝方 | 枕の高さの目安 | ポイント |

|---|---|---|

| 仰向け寝 | 首のカーブを自然に支え、額が顎よりわずかに高くなる程度 | 顎が上がりすぎず、下がりすぎないことが重要です。呼吸が楽にできる角度を探しましょう。 |

| 横向き寝 | 肩の高さを考慮し、頭から背骨までが一直線になる高さ | 枕の高さが肩幅に合っていないと首が傾いてしまいます。一般的に仰向け寝用より少し高さが必要です。 |

素材も重要です。頭が沈み込みすぎる柔らかい枕は、寝返りが打ちにくく、気道が圧迫される姿勢になりがちです。適度な反発力があり、頭と首をしっかりと支えてくれる素材(例:高反発ウレタン、パイプ素材など)を選ぶと良いでしょう。オーダーメイド枕を作成したり、タオルケットを重ねて自分に合った高さを探したりするのも有効な方法です。

③ 適正な体重を維持する

肥満が原因でいびきをかいている場合、最も根本的で効果的な対策は「減量」です。

首周りやのどについた脂肪が減ることで、気道への物理的な圧迫が解消され、いびきが劇的に改善することが期待できます。研究によっては、体重を10%減らすと、睡眠時無呼吸の重症度(AHI:無呼吸低呼吸指数)が約26%改善するというデータもあります。

目指すべきは、BMI(体重kg ÷ (身長m × 身長m))を25未満にすることです。急激なダイエットは身体への負担が大きく、リバウンドのリスクも高いため、継続可能なプランを立てることが重要です。

- 食事管理:摂取カロリーが消費カロリーを上回らないように、バランスの取れた食事を心がけましょう。高カロリーな揚げ物や菓子類、糖質の多いジュースなどを控え、野菜やきのこ、海藻類などの食物繊維を多く含む食品を積極的に摂ることがおすすめです。タンパク質もしっかり摂取し、筋肉量を落とさないように注意しましょう。

- 適度な運動:ウォーキング、ジョギング、水泳などの有酸素運動は、脂肪燃焼に効果的です。週に3〜5回、1回30分以上を目安に始めると良いでしょう。併せて、スクワットなどの筋力トレーニングを行うと、基礎代謝が上がり、痩せやすく太りにくい身体になります。

④ 寝る前の飲酒を控える

アルコールによる筋弛緩作用は、いびきの直接的な引き金になります。いびきを予防するためには、就寝前の飲酒、特に「寝酒」の習慣はやめるべきです。

アルコールが体内から分解されるには時間がかかります。個人差はありますが、一般的にビール中瓶1本(500ml)のアルコールを分解するのに3〜4時間かかると言われています。そのため、少なくとも就寝する3〜4時間前には飲酒を終えるのが理想です。

もし付き合いなどでどうしてもお酒を飲む必要がある場合は、量を控えめにし、チェイサーとして水を一緒に飲むようにしましょう。これにより、アルコールの血中濃度が急激に上がるのを防ぎ、脱水症状の予防にもなります。

⑤ 鼻呼吸を意識する

口呼吸はいびきの大きな原因です。日中から意識的に口を閉じ、鼻で呼吸する「鼻呼吸」を習慣づけることが非常に重要です。

鼻呼吸には、吸気を加湿・加温する、異物を除去するフィルター機能、そして吸い込む空気の量を適切に調整する役割があります。一方、口呼吸はこれらの機能がなく、のどを乾燥させ、舌根沈下を招きます。

まずは、起きている時に自分が口呼吸になっていないか意識してみましょう。テレビを見ている時、仕事に集中している時など、無意識に口がポカンと開いていないかチェックしてみてください。気づいたら、意識して口を閉じ、鼻からゆっくり息を吸い、鼻から吐く練習を繰り返しましょう。

睡眠中の口呼吸を防ぐためには、後述する「口閉じテープ」などのグッズも有効です。

⑥ 鼻づまりを解消する

鼻呼吸をしようにも、鼻が詰まっていては物理的に困難です。アレルギー性鼻炎や副鼻腔炎など、鼻の病気が原因で慢性的に鼻が詰まっている場合は、まずその治療を行うことが先決です。耳鼻咽喉科を受診し、適切な診断と治療を受けましょう。

家庭でできる鼻づまり対策としては、以下のようなものがあります。

- 部屋の加湿:空気が乾燥すると鼻の粘膜も乾燥し、刺激に弱くなります。加湿器などで湿度を50〜60%に保ちましょう。

- 鼻うがい:体液に近い塩分濃度のぬるま湯で鼻の中を洗浄することで、アレルゲンやウイルスを洗い流し、鼻の通りを良くします。

- 部屋の掃除:ハウスダストやダニ、カビといったアレルギーの原因となる物質をこまめな掃除で取り除きましょう。

- 蒸しタオル:温かい蒸しタオルで鼻を温めると、血行が良くなり、一時的に鼻の通りが改善します。

市販の点鼻薬(血管収縮剤タイプ)は即効性がありますが、長期間連用するとかえって鼻づまりを悪化させる「薬剤性鼻炎」を引き起こすリスクがあるため、使用は短期間に留め、根本治療を目指しましょう。

⑦ 部屋の湿度を適切に保つ

鼻だけでなく、のどの乾燥もいびきの原因となります。空気が乾燥していると、のどの粘膜が乾いて炎症を起こしやすくなり、気道が腫れて狭くなることがあります。

特に冬場やエアコンを使用する夏場は、室内が乾燥しがちです。寝室の湿度は、年間を通じて50〜60%程度に保つのが理想的です。

最も効果的なのは加湿器の使用ですが、ない場合は、濡らしたタオルを室内に干したり、枕元に水の入ったコップを置いたりするだけでも一定の効果があります。また、マスクをつけて寝るのも、自分の呼気で口やのどの湿度を保つのに役立ちます。

⑧ 口周りの筋肉を鍛える(あいうべ体操など)

加齢や口呼吸の習慣化によって衰えた舌や口周りの筋肉を鍛えることで、舌の落ち込みを防ぎ、鼻呼吸を促すことができます。そのための効果的なトレーニングが「あいうべ体操」です。

これは、福岡みらいクリニックの内科医・今井一彰先生が考案した、口を大きく動かすだけの簡単な体操です。

- 「あー」と、口を縦に大きく開きます。(喉の奥が見えるくらい)

- 「いー」と、口を横に大きく広げ、歯を食いしばるようにします。

- 「うー」と、唇をできるだけ前に強く突き出します。

- 「べー」と、舌を顎の先につけるようなイメージで、下に向かって思い切り伸ばします。

この「あ・い・う・べー」を1セットとし、1日30セットを目安に行います。声は出さなくても構いません。食後や入浴中など、時間を決めて習慣にすると続けやすいでしょう。継続することで、舌の位置が正常な位置(上顎に軽くついている状態)に保たれやすくなり、口の閉鎖筋力も向上します。

⑨ 禁煙を心がける

喫煙は、いびきにとって百害あって一利なしです。タバコの煙に含まれる有害物質は、のどや気道の粘膜に慢性的な炎症を引き起こします。

炎症によって粘膜が腫れると、空気の通り道が恒常的に狭くなり、いびきの直接的な原因となります。また、痰の分泌も増えるため、それも気道を狭める一因です。

禁煙は、いびきの改善だけでなく、がんや心疾患、呼吸器疾患など、あらゆる病気のリスクを低減させる、最も効果的な健康投資の一つです。自力での禁煙が難しい場合は、禁煙外来などで専門家のサポートを受けることを強くお勧めします。

⑩ 睡眠薬の服用を見直す

不眠の治療などに使われる一部の睡眠薬や精神安定剤には、アルコールと同様に筋弛緩作用を持つものがあります。これらの薬を服用することで、上気道の筋肉が緩み、いびきが発生・悪化することがあります。

もし、特定の薬を飲み始めてからいびきがひどくなったと感じる場合は、その薬が原因である可能性が考えられます。しかし、自己判断で服用を中止するのは非常に危険です。必ず、その薬を処方した医師や薬剤師に相談してください。いびきへの影響が少ない別の種類の薬に変更したり、量を調整したりするなど、適切な対応を検討してもらえます。

いびき対策におすすめのグッズと選び方

セルフケアと並行して、いびき対策グッズを活用するのも有効な手段です。現在では、様々な種類のグッズが市販されており、自分のいびきの原因に合わせて選ぶことで、大きな改善が期待できます。この章では、グッズの選び方のポイントと、代表的なグッズの種類、そして具体的な製品例を注意点とともに紹介します。

いびき防止グッズの選び方

数あるグッズの中から自分に合ったものを見つけるためには、3つのポイントを押さえることが重要です。

いびきの原因に合わせて選ぶ

最も大切なのは、自分のいびきの原因を把握し、それに合ったグッズを選ぶことです。原因と対策がミスマッチでは、効果は期待できません。まずは、自分がどのタイプに当てはまるか考えてみましょう。

| いびきの主な原因 | おすすめのグッズの種類 |

|---|---|

| 寝ている間に口が開いてしまう(口呼吸) | 口閉じテープ |

| 鼻が詰まりがちで、鼻の通りが悪い | 鼻腔拡張テープ |

| 仰向けで寝ると特にいびきがひどい | 横向き寝支援枕、いびき防止枕 |

| 顎が小さい、舌がのどの奥に落ち込みやすい | マウスピース |

例えば、鼻づまりがひどい人が口閉じテープを使っても、息苦しくなって夜中に剥がしてしまうだけです。まずは鼻腔拡張テープを試すのが適切です。自分がどの原因に当てはまるか分からない場合は、寝ている様子を家族に見てもらったり、スマートフォンのアプリで録音してみたりするのも良いでしょう。

使いやすさと続けやすさで選ぶ

いびき対策は、一夜限りで終わるものではありません。毎晩継続して使用できるかどうかが、効果を左右する大きな分かれ道です。

- 装着の手間:毎晩の装着が面倒だと、次第に使わなくなってしまいます。テープ類は貼るだけなので手軽ですが、枕やマウスピースは一度設定すれば毎日の手間は少なくなります。

- 使用感・違和感:睡眠の妨げになるほどの違和感があっては本末転倒です。特に肌に直接触れるテープやマウスピースは、素材やサイズが自分に合っているかが重要です。肌が弱い人は、かぶれにくい素材のテープを選ぶ必要があります。

- メンテナンス:マウスピースや枕は、衛生的に保つための手入れが必要です。洗浄や乾燥が簡単にできるかどうかもチェックしましょう。

お試しサイズや返品保証がある製品から試してみるのも一つの方法です。

継続できる価格で選ぶ

いびき対策グッズの価格は、数百円の消耗品から数万円する寝具まで様々です。

- 消耗品(テープ類):1枚あたりの単価は安いですが、毎日使うとランニングコストがかかります。1ヶ月あたり、1年あたりでどのくらいの費用になるか計算してみましょう。

- 初期投資型(枕、マウスピース):購入時にまとまった費用が必要ですが、一度購入すれば長期間使用できます。耐久性や保証期間も確認しておくと安心です。

自分の予算と、そのグッズに期待する効果のバランスを考えて、無理なく続けられる価格帯のものを選びましょう。

【口呼吸を防ぐ】口閉じテープ

睡眠中に無意識に開いてしまう口を物理的に閉じることで、鼻呼吸を促すための医療用テープです。口呼吸が原因のいびきや、朝起きた時ののどの乾燥・痛みに悩んでいる人に特におすすめです。

小林製薬 ナイトミン 鼻呼吸テープ

【製品特徴】

ドラッグストアなどで手軽に入手できる、代表的な口閉じテープです。この製品の大きな特徴は、肌へのやさしさを考慮した設計にあります。粘着剤には、医療現場でも使用されるシリコンタイプのものを採用しており、剥がす時の痛みが少なく、かぶれにくいのが利点です。また、テープ自体に伸縮性があり、波型の形状をしているため、一晩中貼っていても剥がれにくく、唇の動きにもフィットします。無香料なので、匂いに敏感な方でも使いやすい製品です。

【注意点】

本品は鼻呼吸を促すためのものであり、鼻づまりがひどい場合や鼻呼吸が困難な状態での使用は避けてください。息苦しさを感じることがあります。また、唇やその周辺に傷、はれもの、湿疹などの異常がある場合も使用は控える必要があります。

参照:小林製薬株式会社 公式サイト

【鼻の通りを改善する】鼻腔拡張テープ

鼻の外側に貼ることで、内蔵されたプラスチックバーの反発力を利用して鼻腔を物理的に広げ、鼻の空気の通りを良くするテープです。アレルギー性鼻炎や風邪による鼻づまりが原因で、いびきや口呼吸になっている人に効果的です。

GSK ブリーズライト

【製品特徴】

鼻腔拡張テープのパイオニア的存在で、世界中で広く使用されています。プラスチックバーが鼻(鼻翼)を優しく持ち上げることで、鼻呼吸をスムーズにします。薬剤を使用していないため、眠気が起こるなどの副作用の心配もありません。製品ラインナップが豊富で、標準的な「スタンダード」、より強力な「エクストラ」、メントールの香りが爽やかな「クール」、透明で目立ちにくい「クリア」など、自分の好みや肌タイプに合わせて選べるのが魅力です。

【注意点】

効果を最大限に引き出すには、正しい位置に貼ることが非常に重要です。鼻骨のすぐ下、鼻の最も広がった部分の少し上が最適な位置です。貼る前には鼻の周りの皮脂や汚れをよく拭き取りましょう。日中の使用は想定されておらず、1回の使用は12時間以内が推奨されています。

参照:グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社 公式サイト

【気道を確保する】いびき防止枕

睡眠中の姿勢をコントロールし、気道を確保することに特化して設計された枕です。仰向けでも気道が確保しやすいように頸椎のカーブをサポートするものや、自然と横向き寝に導く形状のものなど、様々なアプローチの製品があります。

ムーンムーン 横向き寝支援枕 YOKONE3

【製品特徴】

「横向きで寝ること」を徹底的にサポートするために開発された、ユニークな形状の枕です。頭を乗せる部分が2つの山に分かれており、自然と横向きの姿勢に導きます。さらに、頭だけでなく、首、肩、腕までを一体で支える4つのユニット構造になっており、横向き寝の際に生じやすい肩や腕への負担を軽減します。高さ調整シートが付属しており、自分の体格に合わせて微調整が可能な点も大きなメリットです。素材にはリラックス効果が期待できる特殊なウレタンが使われています。

【注意点】

横向き寝に特化しているため、仰向けで寝るのが好きな人には違和感があるかもしれません。比較的大型で価格も高価な部類に入るため、購入前には自分の寝室のスペースや予算をよく検討する必要があります。

参照:ムーンムーン株式会社 公式サイト

【顎の位置を調整する】マウスピース

睡眠中に装着することで、下顎を数ミリ前方に突き出させた状態で固定し、舌がのどの奥に落ち込むのを防いで気道を確保する器具です。特に、顎が小さい、下顎が後退しているといった骨格的な特徴があり、舌根沈下が原因でいびきをかく人に高い効果が期待できます。

ソーシャルテック いびきくん

【製品特徴】

市販されているマウスピースの中でも、比較的小型で薄く、装着時の違和感を軽減するように設計されているのが特徴です。自分の歯型に合わせて成形するタイプで、約80℃のお湯に浸して柔らかくした後、噛んで成形します。何度でも成形し直せるため、フィット感の調整が可能です。素材は安全な日本製のものを使用しています。歯科医院で作る本格的なものに比べて手軽に試せる価格帯も魅力です。

【注意点】

市販のマウスピースは、自分の歯や顎の状態を考慮せずに使用すると、顎関節症を悪化させたり、歯並びに影響を与えたりするリスクがあります。歯の治療中の人、入れ歯を使用している人、顎に痛みや異常がある人は使用できません。使用して違和感や痛みが続く場合は、すぐに使用を中止し、歯科医や専門医に相談することが重要です。

参照:株式会社ソーシャルテック 公式サイト

いびき対策グッズを使用する際の注意点

いびき対策グッズは手軽で有効な手段ですが、万能ではありません。使用にあたっては、以下の点を心に留めておく必要があります。

- グッズは対症療法:グッズの多くは、いびきの症状を一時的に抑えるための対症療法です。肥満や鼻の病気といった根本的な原因を解決するものではありません。生活習慣の改善と並行して使用することが大切です。

- 重度のSASには限界がある:呼吸が頻繁に止まるような重度の睡眠時無呼吸症候群(SAS)の場合、市販のグッズだけで対応するのは困難であり、危険です。後述するような症状がある場合は、グッズに頼る前に必ず専門医の診断を受けてください。

- 身体に合わない場合は使用を中止する:肌のかぶれ、痛み、強い違和感など、身体に合わないと感じた場合は無理して使用を続けないでください。症状を悪化させる可能性があります。

グッズはあくまでサポート役と捉え、自分の身体と相談しながら賢く活用しましょう。

セルフケアで改善しない場合は専門医へ相談

様々なセルフケアや市販のグッズを試してもいびきが改善しない場合、あるいは家族から呼吸の停止を指摘された場合は、医療機関の受診を強く推奨します。いびきの背後には、治療が必要な「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」が隠れている可能性があり、放置は非常に危険です。この章では、病院を受診する目安や診療科の選び方、そして専門的な治療法について詳しく解説します。

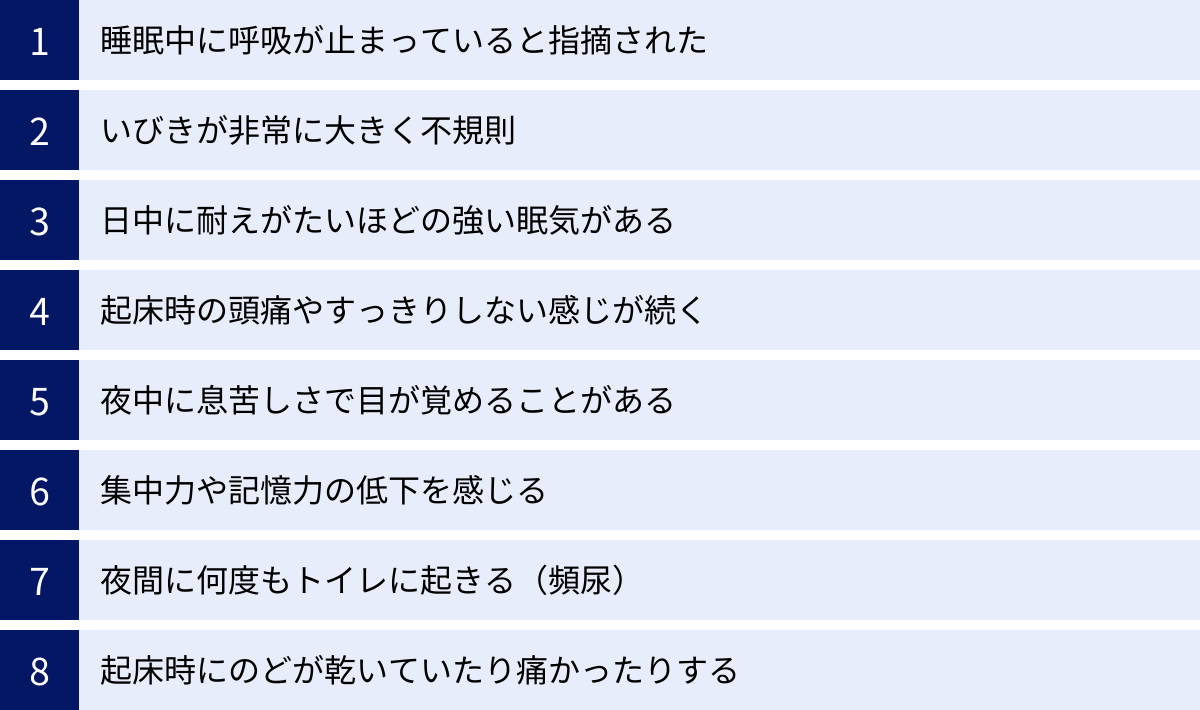

病院受診を検討すべき症状

以下のような症状が一つでも当てはまる場合は、自己判断で様子を見ずに、できるだけ早く専門医に相談しましょう。

- 家族やパートナーから、睡眠中に呼吸が止まっていると指摘された。

- いびきが非常に大きく、不規則(ガーガー → シーン… → ググッ!というようなパターン)。

- 日中に、会議中や運転中など、起きていられないほどの強い眠気がある。

- 朝起きた時に、頭痛や頭重感、すっきりしない感じが日常的にある。

- 夜中に息苦しさで目が覚めることがある。

- 集中力や記憶力が低下したと感じる。

- 夜間の頻尿(何度もトイレに起きる)。

- 起床時にのどがカラカラに乾いている、または痛い。

これらの症状は、睡眠の質が著しく低下しているサインであり、SASの典型的な症状です。特に「呼吸の停止」と「日中の過度な眠気」は、治療の必要性を示す重要な警告信号です。

何科を受診すればいい?

いびきや睡眠時無呼吸の相談ができる診療科はいくつかあります。それぞれの科でアプローチが異なるため、自分の症状に合わせて選ぶとスムーズです。

耳鼻咽喉科

鼻やのど(上気道)の専門家です。いびきの物理的な原因を調べるのに最も適した診療科と言えます。

ファイバースコープを使って鼻の内部やのどの奥を直接観察し、鼻中隔が曲がっていないか、アレルギーで粘膜が腫れていないか、扁桃腺やアデノイドが肥大していないかなどを詳細にチェックします。

「鼻づまりがひどい」「子供の頃から扁桃腺が大きいと言われている」など、鼻やのどに原因があると考えられる場合に、最初に相談する科としておすすめです。アレルギー性鼻炎や副鼻腔炎の治療もここで行います。

呼吸器内科

肺や気管支など、呼吸器全般を専門とする診療科です。睡眠時無呼吸症候群(SAS)の確定診断のための検査や、主な治療法であるCPAP(シーパップ)療法の導入・管理を主に行います。

いびきに加えて、「呼吸の停止」や「日中の強い眠気」といったSASを強く疑う症状がある場合は、呼吸器内科、あるいは「いびき外来」「睡眠外来」といった専門クリニックを受診するのが最適です。

まずはかかりつけの内科医に相談し、症状に応じて適切な専門医を紹介してもらうという方法もあります。

病院で行われる主な治療法

病院では、問診や診察の後、必要に応じて睡眠中の呼吸状態を調べる検査が行われます。自宅で行える簡易検査や、一泊入院して行う精密検査(ポリソムノグラフィー検査)でSASと診断された場合、その重症度や原因に応じて、以下のような専門的な治療が行われます。

CPAP(シーパップ)療法

CPAP(Continuous Positive Airway Pressure:経鼻的持続陽圧呼吸療法)は、中等症から重症の閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)に対する最も標準的で効果的な治療法です。

これは、鼻に装着したマスクから、小型のコンプレッサーで一定の圧力をかけた空気を送り込み、その空気圧で睡眠中に狭くなる気道を内側から広げておく、というものです。例えるなら、空気の添え木で気道が塞がるのを防ぐようなイメージです。

これにより、睡眠中の無呼吸や低呼吸、いびきが劇的に改善し、身体への酸素供給が正常に保たれます。治療を開始したその日から効果を実感できることが多く、「朝の目覚めが全く違う」「日中の眠気がなくなった」という患者さんがほとんどです。

治療は毎晩、睡眠中に装置を装着して行います。一定の基準(簡易検査でAHIが40以上、または精密検査でAHIが20以上など)を満たせば健康保険が適用され、月々の自己負担額は3割負担で5,000円程度です。ただし、毎月の定期的な受診が必要となります。

マウスピース(スリープスプリント)

歯科医院や口腔外科で、個人の歯型に合わせてオーダーメイドで作成するマウスピース(スリープスプリント)も有効な治療法です。

この装置は、下顎を数ミリ前方に移動させた状態で固定するものです。下顎が前に出ることで、それに連動して舌も前方に引き出され、舌の根元がのどの奥に落ち込むのを防ぎ、気道を広げることができます。

軽症から中等症のSASの患者さんや、顎が小さい・後退しているといった骨格に原因がある場合に特に効果的です。また、CPAP療法の装置がどうしても合わない人、旅行や出張などでCPAP装置を持ち運べない人の代替治療としても用いられます。

この治療も、紹介状を持参して保険医療機関の歯科で作成すれば、健康保険が適用されます。市販のマウスピースとは異なり、専門家が顎関節や歯並びへの影響を考慮して精密に作製するため、安全性と効果が高いのが特徴です。

外科的手術

いびきや無呼吸の原因が、扁桃腺の肥大やアデノイド、鼻中隔弯曲症など、外科的に切除・修正できる解剖学的な問題であることが明らかな場合に、手術が選択肢となることがあります。

代表的な手術には、以下のようなものがあります。

- 口蓋垂軟口蓋咽頭形成術(UPPP):肥大した口蓋垂(のどちんこ)や軟口蓋、扁桃腺を切除して、のどの奥の空間を広げる手術。

- 鼻中隔矯正術・下鼻甲介切除術:曲がった鼻中隔をまっすぐにしたり、腫れた鼻の粘膜(下鼻甲介)を切除したりして、鼻の通りを改善する手術。

手術は根本的な原因を取り除くことができる可能性がある一方で、身体への負担や痛み、合併症のリスクも伴います。また、UPPPなどは成功率が100%ではなく、効果には個人差があるため、その適用は慎重に判断されます。CPAP療法やマウスピース療法で効果が得られない場合の最終手段と位置づけられることが多いです。

どの治療法が最適かは、個人の症状、重症度、原因、そしてライフスタイルによって異なります。専門医とよく相談し、納得のいく治療法を選択することが重要です。

まとめ:自分に合った対策で静かな睡眠を取り戻そう

いびきは、多くの人が経験する身近な悩みですが、その背後には様々な原因と、時には深刻な健康リスクが潜んでいます。この記事を通して、いびきのメカニズムから具体的な対策、専門治療に至るまで、多角的にご理解いただけたのではないでしょうか。

最後に、この記事の要点を振り返ります。

- いびきの正体は、睡眠中に狭くなった気道を空気が通る際の「粘膜の振動音」であり、気道が狭くなる原因は肥満、飲酒、鼻づまり、加齢、骨格など多岐にわたります。

- 大きないびきや不規則ないびきは、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の重要なサインかもしれません。放置すると高血圧や心疾患、脳卒中、糖尿病などの生活習慣病や、日中の眠気による事故のリスクを高めます。

- 対策の第一歩は、「横向きで寝る」「枕を見直す」「適正体重を維持する」「飲酒を控える」といった、今日から始められる生活習慣の改善です。

- 口閉じテープや鼻腔拡張テープ、いびき防止枕などの対策グッズは、自分のいびきの原因に合わせて正しく選べば、有効なサポートとなります。

- セルフケアで改善しない場合や、呼吸の停止、日中の耐えがたい眠気といった危険なサインがある場合は、ためらわずに耳鼻咽喉科や呼吸器内科などの専門医を受診することが何よりも重要です。

いびきは、あなた自身の健康の問題であると同時に、ベッドを共にするパートナーの安眠を妨げる問題でもあります。いびきを「体質だから仕方ない」と諦める必要はありません。

まずは、この記事で紹介した対策の中から、自分にできそうなことから一つでも始めてみてください。その小さな一歩が、あなたとあなたの大切な人のために、静かで質の高い、健やかな睡眠を取り戻すための大きな前進となるはずです。