いびきは、多くの人が経験するありふれた現象です。しかし、その音が単なる「うるさい音」ではなく、健康を脅かす重大な病気のサインである可能性を考えたことはあるでしょうか。「家族にいびきを指摘された」「朝起きても疲れが取れない」「日中に強い眠気を感じる」といった症状に心当たりがあるなら、それは身体からの危険信号かもしれません。

この記事では、いびきの専門的な診断・治療を行う「いびき外来」について、網羅的に解説します。いびきが発生する根本的な仕組みから、放置するリスク、病院の選び方、具体的な検査や治療法の種類、そして気になる費用相場まで、専門的な情報を初心者にも分かりやすくお伝えします。

この記事を読めば、いびき外来に関するあらゆる疑問が解消され、自分や家族の健康を守るための第一歩を踏み出せるようになります。 いびきを正しく理解し、適切な対策を講じることで、質の高い睡眠と健康的な毎日を取り戻しましょう。

目次

いびきとは

いびきとは、睡眠中に呼吸に伴って発生する雑音のことです。多くの人にとって身近な現象であり、疲れている時や飲酒後などに一時的にかくことは誰にでもあります。しかし、その背景には、単なる音の問題では済まされない、身体の構造的な問題や病気が隠れていることも少なくありません。この章では、まず「いびきがなぜ発生するのか」という基本的な仕組みと、「心配ないびき」と「危険ないびき」の見分け方について詳しく解説します。

いびきが発生する仕組み

いびきの音は、睡眠中に空気の通り道である「上気道(じょうきどう)」が何らかの原因で狭くなり、そこを空気が通過する際に、喉の粘膜や組織が振動することによって発生します。

上気道とは、鼻からのど(咽頭・喉頭)までの空気の通り道を指します。起きている間は、喉の周りの筋肉が緊張しているため、気道は十分に開いています。しかし、睡眠中は全身の筋肉がリラックスして緩むため、喉の周りの筋肉も弛緩します。

この時、肥満や骨格、飲酒などの影響で元々気道が狭くなっている人は、筋肉の弛緩によってさらに気道が狭窄(きょうさく)します。この狭くなった気道を空気が無理やり通ろうとすると、空気の流れが速くなり、まるで笛を吹くときのように周囲の粘膜(特に軟口蓋や口蓋垂など)を振動させます。この振動音こそが、いびきの正体です。

具体的には、以下のようなプロセスでいびきは発生します。

- 睡眠による筋弛緩: 眠りにつくと、舌や喉の周りの筋肉がリラックスして緩みます。

- 舌根沈下と気道狭窄: 特に仰向けで寝ている場合、重力によって舌の付け根(舌根)が喉の奥に落ち込みやすくなります(これを舌根沈下といいます)。また、首周りの脂肪が多い場合も、内側から気道を圧迫します。これにより、空気の通り道が狭くなります。

- 空気の乱流と粘膜の振動: 狭くなった気道を空気が通過する際、空気の流れが乱れ(乱流)、喉の粘膜や軟口蓋、口蓋垂(のどちんこ)などがブルブルと震えます。

- いびき音の発生: この振動音が、ガーガー、ゴーゴーといった「いびき」として聞こえるのです。

つまり、いびきは「気道が狭くなっている」という身体からのサインと捉えることができます。そして、この気道の狭窄がさらに進行し、完全に塞がれてしまうと、次に解説する「睡眠時無呼吸症候群」という危険な状態に繋がっていきます。

危険ないびきと一時的ないびきの違い

すべてのいびきが危険なわけではありません。問題となるのは、日常的に繰り返される「習慣性のいびき」であり、特に病気の兆候を含んだ「危険ないびき」です。ここでは、その見分け方について解説します。

| いびきの種類 | 特徴 | 原因の例 | 危険度 |

|---|---|---|---|

| 一時的ないびき | たまにかく程度。音が比較的小さく、一定のリズムで続いている。 | ・過度な疲労 ・飲酒後 ・風邪や花粉症による一時的な鼻づまり ・合わない枕の使用 |

低い |

| 危険ないびき | ほぼ毎晩かく。音が非常に大きい、または不規則。いびきの合間に呼吸が止まる・静かになる時間がある。苦しそうな呼吸が混じる。 | ・肥満 ・睡眠時無呼吸症候群(SAS) ・扁桃腺の肥大 ・鼻の病気(アレルギー性鼻炎、鼻中隔弯曲症など) ・骨格の問題(顎が小さいなど) |

高い |

【危険ないびきの具体的な特徴】

- いびきの音が途中で止まる: 最も注意すべきサインです。「ガーッ、ガーッ…(シーン)…ゴゴゴッ!」というように、大きないびきの後に10秒以上呼吸が静かになり、その後、あえぐような激しい呼吸とともにいびきが再開する場合、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の可能性が非常に高いです。この静かになっている間は、気道が完全に塞がれて呼吸が停止しています。

- 音が非常に大きい: 隣の部屋まで聞こえるような大きないびきは、それだけ気道の狭窄が強いことを示しています。家族やパートナーから「うるさくて眠れない」と頻繁に指摘される場合は注意が必要です。

- 不規則なリズム: 音が大きくなったり小さくなったり、リズムが乱れるいびきも、呼吸が不安定になっているサインです。

- 日中の強い眠気や倦怠感: 夜間に無呼吸や低呼吸を繰り返していると、脳や身体が休まらず、深刻な睡眠不足に陥ります。その結果、日中に耐えがたい眠気や集中力の低下、倦怠感といった症状が現れます。

- 起床時の症状: 朝起きた時に口がカラカラに乾いていたり、頭痛がしたり、たくさん寝たはずなのに熟睡感がない場合も、夜間に口呼吸や低酸素状態に陥っていた可能性があります。

一方で、深酒をした日や、仕事で極度に疲れた日だけにかく「一時的ないびき」は、生理的な現象であり、過度に心配する必要はありません。 アルコールや疲労によって一時的に筋肉が強く弛緩するために起こるもので、原因がなくなればいびきもかかなくなります。

重要なのは、自分のいびきがどちらのタイプなのかを客観的に把握することです。自分では気づきにくいため、家族やパートナーに協力してもらい、いびきの様子を観察してもらったり、スマートフォンアプリで録音してみたりするのも有効な方法です。もし危険ないびきの特徴に当てはまる場合は、放置せずに専門医に相談することを強く推奨します。

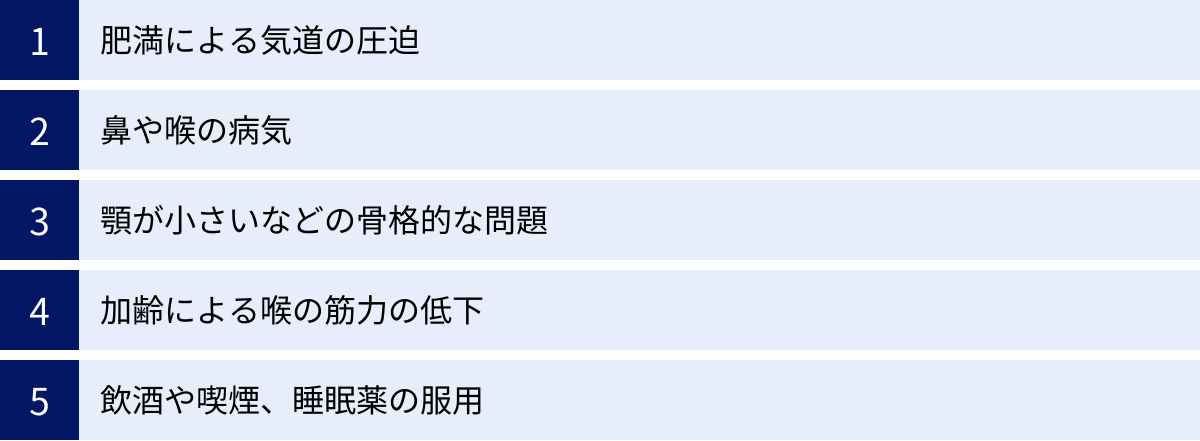

いびきをかく主な原因

いびきの根本原因は「上気道の狭窄」ですが、なぜ気道が狭くなってしまうのでしょうか。その背景には、生活習慣から病気、生まれつきの骨格まで、様々な要因が複雑に絡み合っています。ここでは、いびきを引き起こす代表的な原因を詳しく掘り下げていきます。自分の生活習慣や身体的特徴と照らし合わせながら、原因を探ってみましょう。

肥満による気道の圧迫

いびきをかく最も一般的で大きな原因は「肥満」です。 体重が増加すると、身体の様々な部分に脂肪が蓄積されますが、それは首周りや喉の内部も例外ではありません。

具体的には、以下のようなメカニズムで肥満がいびきを引き起こします。

- 首周りの脂肪: 首の周りに脂肪がつくと、外側から気道を圧迫し、空気の通り道を狭くします。太いマフラーを首に巻いている状態をイメージすると分かりやすいでしょう。

- 喉の内部や舌への脂肪沈着: 脂肪は喉の内部の壁や、舌そのものにも沈着します。これにより、気道の断面積が内側から狭くなります。脂肪がついた舌は重くなるため、睡眠中に喉の奥へ落ち込みやすくなり(舌根沈下)、さらに気道を塞ぎやすくなります。

一般的に、肥満の指標として用いられるBMI(Body Mass Index)が25以上になると、いびきや睡眠時無呼吸症候群(SAS)のリスクが高まるとされています。BMIは「体重(kg) ÷ 身長(m) ÷ 身長(m)」で計算できます。例えば、身長170cmで体重が80kgの場合、BMIは約27.7となり、肥満に分類されます。

もちろん、痩せている人でもいびきをかくことはありますが、体重が増えるにつれていびきが悪化したり、元々いびきをかかなかった人が太ってからかくようになったりするケースは非常に多く見られます。逆に言えば、肥満が原因のいびきは、減量によって劇的に改善する可能性があります。 適正体重を維持することは、いびき対策の基本中の基本と言えるでしょう。

鼻や喉の病気

鼻や喉に何らかの病気や異常があると、それが直接的な原因となって気道を狭め、いびきを引き起こすことがあります。この場合、肥満の有無にかかわらず、いびきが発生します。

アレルギー性鼻炎などによる鼻づまり

健康な状態での睡眠時の呼吸は、主に「鼻呼吸」です。鼻には、吸い込んだ空気を加湿・加温し、ホコリやウイルスを除去するフィルターの役割があります。しかし、何らかの原因で鼻が詰まっていると、鼻呼吸が困難になり、無意識のうちに「口呼吸」で代償しようとします。

口呼吸がいびきの原因となるのは、口を開けて寝ることで舌が喉の奥に落ち込みやすくなる(舌根沈下)ためです。 仰向けで寝ていると、重力で舌が気道に蓋をするような形になり、空気の通り道を著しく狭めてしまいます。

鼻づまりを引き起こす代表的な病気には以下のようなものがあります。

- アレルギー性鼻炎: ハウスダストやダニ、スギ・ヒノキなどの花粉が原因で鼻の粘膜が腫れ、鼻水を誘発します。通年性のものと季節性のものがあります。

- 副鼻腔炎(蓄膿症): 鼻の奥にある副鼻腔という空洞に膿がたまる病気です。鼻づまりや色のついた鼻水、頭痛などを伴います。

- 鼻中隔弯曲症: 左右の鼻の穴を隔てている「鼻中隔」という軟骨が、強く曲がっている状態です。これにより片方の鼻の通りが悪くなり、慢性的な鼻づまりの原因となります。

- 鼻ポリープ(鼻茸): 鼻の粘膜にできるキノコのような良性の腫瘍で、大きくなると鼻を塞いでしまいます。

これらの鼻の病気がある場合、いびきだけでなく、日中のQOL(生活の質)も低下させるため、耳鼻咽喉科での適切な治療が重要です。

扁桃腺の肥大

喉の奥、口蓋垂(のどちんこ)の両脇にあるのが「口蓋扁桃」、鼻の突き当りにあるのが「咽頭扁桃(アデノイド)」です。これらの扁桃組織は免疫に関わるリンパ組織ですが、生まれつき大きかったり、繰り返し炎症を起こしたりすることで肥大することがあります。

肥大した扁桃腺は、物理的に喉の空間を狭めるため、いびきや睡眠時無呼吸の直接的な原因となります。 特に、アデノイドや口蓋扁桃の肥大は、子供のいびきの最も一般的な原因です。子供のいびきは、成長や発達、学力に影響を及ぼす可能性があるため、軽視できません。

成人でも、子供の頃からの扁桃肥大が残っている場合や、慢性的な炎症によって肥大している場合があります。鏡で口の奥を見たときに、喉の両脇が狭くなっているように見える場合は、扁桃肥大が原因かもしれません。

顎が小さいなどの骨格的な問題

病気や生活習慣だけでなく、生まれ持った顔や顎の骨格が、いびきをかきやすい原因となっていることもあります。特に、以下のような特徴を持つ人は注意が必要です。

- 下顎が小さい、または後退している(小下顎症): 下顎が小さいと、舌が収まるスペースも相対的に狭くなります。そのため、少し筋肉が緩んだだけでも舌が喉の奥に落ち込みやすく、気道を塞いでしまいます。

- 首が短い、太い: 骨格的に首が短く太い人は、喉の周りの軟部組織が密集しており、元々気道が狭い傾向にあります。

- 歯並びが悪い: 歯並びの乱れが顎の位置に影響し、結果的に気道を狭くしているケースもあります。

日本人を含むアジア人は、欧米人と比較して骨格的に顎が小さく、気道が狭くなりやすい傾向があると言われています。そのため、欧米人ほど太っていなくても、いびきや睡眠時無呼吸症候群を発症しやすいという特徴があります。痩せているのにいびきがひどい、という方は、こうした骨格的な要因が影響している可能性が考えられます。

加齢による喉の筋力の低下

年齢を重ねると、全身の筋力が少しずつ低下していきます。これは、喉や舌を支えている周りの筋肉(上気道開大筋群)も同様です。

若い頃は、睡眠中に筋肉が弛緩しても、ある程度の筋緊張が保たれているため、気道が完全に塞がれることはあまりありません。しかし、加齢によって喉周りの筋力が衰えると、睡眠中の弛緩がより顕著になり、舌根沈下や軟口蓋の落ち込みが起こりやすくなります。

これにより、以前はいびきをかかなかった人でも、中年期以降、特に50代、60代になるといびきをかくようになったり、悪化したりすることが多くなります。これは生理的な変化であり、ある程度は避けられない側面もありますが、口周りの筋肉を鍛えるトレーニング(あいうべ体操など)が、進行を緩やかにするのに役立つ場合があります。

飲酒や喫煙、睡眠薬の服用

生活習慣の中にも、いびきを誘発・悪化させる要因が潜んでいます。

- 飲酒: アルコールには、筋肉を弛緩させる「筋弛緩作用」があります。お酒を飲むと、喉や舌の筋肉も緩み、気道が狭くなりやすくなります。そのため、普段はいびきをかかない人でも、飲酒後にはいびきをかくことがあります。常習的にいびきをかく人が飲酒すると、さらに悪化し、無呼吸の回数や時間が増えるため非常に危険です。特に就寝前の飲酒は、いびきにとって最も避けるべき習慣の一つです。

- 喫煙: タバコの煙に含まれる有害物質は、喉の粘膜に慢性的な炎症を引き起こします。炎症によって粘膜が腫れると、物理的に気道が狭くなります。また、痰の分泌も増えるため、いびきや咳の原因となります。長期間の喫煙は、気道に恒常的なダメージを与え、いびきを悪化させるだけでなく、様々な呼吸器疾患のリスクを高めます。

- 睡眠薬・精神安定剤の服用: 睡眠薬や精神安定剤の中には、アルコールと同様に筋弛緩作用を持つものがあります。これらの薬を服用すると、喉の筋肉が緩んでいびきが悪化することがあります。いびきやSASの治療中にこれらの薬を使用する場合は、必ず医師に相談し、いびきを悪化させにくい種類の薬を選択してもらう必要があります。

これらの原因は、一つだけが単独で影響している場合もあれば、複数が複雑に絡み合っている場合もあります。自分のいびきの原因がどこにあるのかを考えることが、効果的な対策や治療への第一歩となります。

いびきを放置する重大なリスク

大きないびきは、同室で寝ている家族の睡眠を妨げるだけでなく、かいている本人にとっても深刻な健康問題を引き起こす可能性があります。いびき、特に呼吸の停止を伴うものは、「身体が酸欠状態に陥っている」という危険なサインです。この状態を長期間放置すると、様々な合併症を引き起こし、時には命に関わる事態に至ることもあります。ここでは、いびきを軽視することの重大なリスクについて解説します。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)

いびきをかく人が最も警戒すべき病気が、睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome: SAS)です。 SASは、睡眠中に何度も呼吸が止まったり、浅くなったりすることを繰り返す病気です。

医学的には、「10秒以上の呼吸停止(無呼吸)または呼吸が著しく浅くなる状態(低呼吸)が、睡眠1時間あたり5回以上認められる状態」と定義されています。これをAHI(Apnea Hypopnea Index:無呼吸低呼吸指数)という指標で表し、重症度を分類します。

| 重症度 | AHI(1時間あたりの無呼吸・低呼吸の回数) |

|---|---|

| 軽症 | 5回以上15回未満 |

| 中等症 | 15回以上30回未満 |

| 重症 | 30回以上 |

いびきは、気道が狭くなっている状態で発生しますが、この狭窄がさらに進み、気道が完全に閉塞してしまうと「無呼吸」の状態になります。身体は息をしようとしますが、道が塞がれているため空気が入ってこられません。すると、体内の酸素濃度が低下し、脳が「危険だ」と判断して覚醒反応(アラウザル)を起こし、呼吸を再開させようとします。この時に「ゴガッ!」という大きないびきや、あえぐような呼吸とともに呼吸が再開されます。

重症のSAS患者では、この「無呼吸→低酸素→覚醒→呼吸再開」というサイクルが一晩に数百回も繰り返されることがあります。本人は眠っているつもりでも、脳も身体も全く休まっておらず、深刻なダメージが蓄積されていくのです。習慣的ないびきは、SASの最も重要な兆候の一つであり、いびきをかく人の約10〜20%にSASが見られるという報告もあります。

高血圧・心臓病・脳卒中

睡眠中に無呼吸・低呼吸を繰り返すと、身体は慢性的な低酸素状態に陥ります。この低酸素状態は、心臓や血管に極めて大きな負担をかけ、様々な生活習慣病の引き金となります。

- 高血圧: 呼吸が止まると、身体は生命の危機と判断し、交感神経を活性化させます。交感神経は血管を収縮させ、心拍数を上げて血圧を上昇させる働きがあります。この状態が毎晩繰り返されることで、日中の血圧も高いまま維持されるようになり、高血圧症を発症・悪化させます。SAS患者の約50〜60%が高血圧を合併していると言われており、特に治療抵抗性の高血圧(薬を飲んでも血圧が下がらない)の背景に、未治療のSASが隠れているケースは少なくありません。

- 心臓病: 慢性的・間欠的な低酸素状態と、急激な血圧変動は、心臓の筋肉や血管に直接的なダメージを与えます。これにより、不整脈(特に心房細動)、心不全、狭心症、そして命に関わる心筋梗塞のリスクが著しく上昇します。健常者と比較して、重症のSAS患者は心血管系疾患による死亡リスクが数倍に高まるという研究結果も報告されています。

- 脳卒中: 高血圧は、脳の血管にも大きな負担をかけます。血管が硬くなる動脈硬化を促進し、脳の血管が詰まる「脳梗塞」や、血管が破れる「脳出血」のリスクを高めます。SAS患者は、健常者に比べて脳卒中の発症リスクが約3〜4倍になるというデータもあります。

このように、SASを放置することは、気づかないうちに心臓や脳の血管を蝕み、生命を脅かす病気のリスクを着実に高めていく行為なのです。

日中の強い眠気による事故

SASのもう一つの深刻な問題は、日中に現れる耐えがたいほどの強い眠気(Excessive Daytime Sleepiness: EDS)です。夜間に質の良い深い睡眠(深睡眠やレム睡眠)がとれていないため、脳が十分に休息できず、日中にその代償を求めようとします。

この眠気は、単なる「寝不足」とはレベルが違います。重要な会議中や商談中、食事中、さらには友人と会話している最中ですら、本人の意思とは関係なく眠りに落ちてしまうことがあります。

特に危険なのが、自動車の運転中です。SAS患者による居眠り運転は、重大な交通事故を引き起こす原因として社会問題にもなっています。警察庁のデータによると、睡眠時無呼吸が原因と推定される交通事故は後を絶ちません。SAS患者は、健常者と比較して交通事故を起こすリスクが2.5倍から7倍にもなるという報告があり、職業ドライバーにとっては免許の取得・更新にも関わる重大な問題です。

また、交通事故だけでなく、工場での機械操作ミスによる労働災害や、高所作業中の転落事故など、眠気が原因で発生する事故のリスクはあらゆる場面に潜んでいます。

集中力や記憶力の低下

慢性的な睡眠不足と脳への酸素供給不足は、高次の脳機能である認知機能にも深刻な影響を及ぼします。

- 集中力の低下: 注意力が散漫になり、仕事や勉強に集中できなくなります。単純なミスが増えたり、物事を順序立てて考えるのが難しくなったりします。

- 記憶力の低下: 新しいことを覚えられなくなったり、物忘れがひどくなったりします。これは、記憶の定着に重要な役割を果たすレム睡眠が、SASによって妨げられることが一因と考えられています。

- 意欲の低下・抑うつ: 何事にもやる気が起きなくなったり、イライラしやすくなったり、気分が落ち込んだりすることがあります。SASが、うつ病などの精神疾患の発症リスクを高めることも指摘されています。

これらの認知機能の低下は、仕事のパフォーマンスを著しく下げ、学業成績にも影響します。また、家庭内でのコミュニケーションにも支障をきたすなど、QOL(生活の質)をあらゆる面で低下させる原因となります。

いびきを単なる「音」の問題と捉えず、これらの重大なリスクをはらんだ「病気のサイン」として認識し、早期に適切な対応をとることが、自分自身の健康と安全、そして未来を守るために不可欠です。

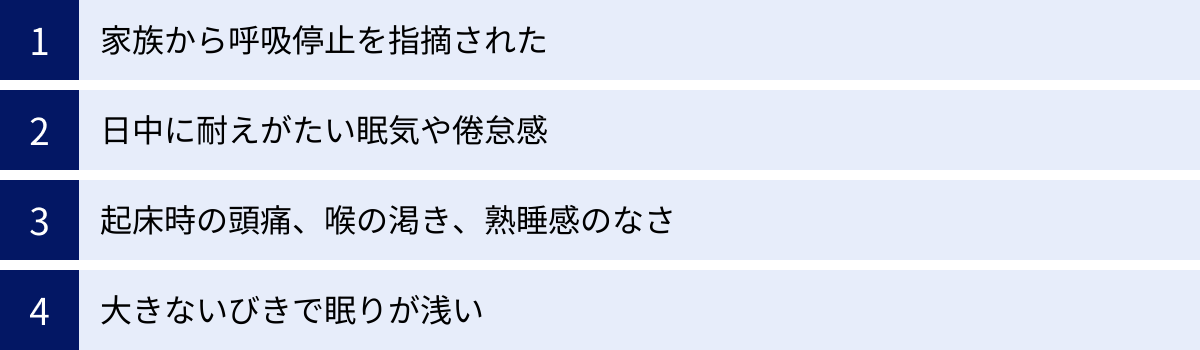

いびき外来の受診を検討すべき症状の目安

「自分のいびきは病院に行くほどだろうか?」と迷っている方も多いかもしれません。いびきの悩みはデリケートで、なかなか他人に相談しにくいものです。しかし、特定のサインが見られる場合は、専門医の診断を受けることが強く推奨されます。ここでは、いびき外来の受診を検討すべき具体的な症状の目安を4つご紹介します。一つでも当てはまるものがあれば、勇気を出して受診を考えてみましょう。

睡眠中に呼吸が止まっていると家族に指摘された

これは、いびき外来を受診すべき最も重要で緊急性の高いサインです。 自分自身では気づくことがほぼ不可能なため、家族やパートナーからの指摘は非常に貴重な情報源となります。

具体的には、以下のような指摘をされた場合、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の可能性が極めて高いと考えられます。

- 「大きないびきをかいていたと思ったら、急に静かになって息をしていなかった」

- 「10秒以上、完全に呼吸が止まっていた」

- 「苦しそうに息が止まった後、あえぐように『カハッ!』と大きな音を立てて呼吸を再開した」

- 「寝ている時に、もがいているように見えた」

睡眠中の無呼吸は、体内の酸素濃度を著しく低下させ、心臓や脳に大きな負担をかけます。前述の通り、高血圧や心臓病、脳卒中などの生活習慣病の直接的な引き金となるため、絶対に放置してはいけません。

家族から「呼吸が止まっている」と一度でも指摘されたら、それは身体からのSOSサインです。 症状の頻度や長さを問わず、できるだけ早く専門の医療機関を受診してください。たとえ日中の自覚症状が軽くても、夜間には深刻な事態が起きている可能性があります。

日中に耐えられないほどの眠気や倦怠感がある

夜間の睡眠の質が悪いと、その影響は日中の活動時間に現れます。特に、自分の意思ではコントロールできないほどの強い眠気は、SASの典型的な症状の一つです。

以下のような状況で眠気を感じる場合は、注意が必要です。

- 会議中や授業中、話を聞いている時に居眠りしてしまう。

- 自動車の運転中、特に高速道路や信号待ちで意識が遠のきそうになる。

- 読書やテレビ鑑賞など、リラックスしているとすぐに眠ってしまう。

- 食事中や友人と会話している最中に眠気に襲われる。

これらの眠気は、単なる寝不足や疲れによるものとは異なり、夜間の無呼吸・低呼吸によって脳が慢性的な酸欠・覚醒状態に陥っていることが原因です。この状態は、居眠り運転による交通事故や労災事故のリスクを著しく高めるため、非常に危険です。

また、眠気だけでなく、「一日中身体がだるい」「何をしても疲れが抜けない」といった慢性的な倦怠感や、集中力の低下も重要なサインです。十分な睡眠時間を確保しているはずなのに、日中のパフォーマンスが著しく低下していると感じる場合は、睡眠の「量」ではなく「質」に問題がある可能性を疑い、専門医に相談することをおすすめします。

朝起きた時に頭痛や喉の渇き、熟睡感のなさがある

起床時の身体の状態も、睡眠の質を判断する上で重要な手がかりとなります。

- 起床時の頭痛: 睡眠中に無呼吸を繰り返すと、脳が低酸素状態に陥ります。これを解消するために脳の血管が拡張するため、朝起きた時にズキズキとした頭痛を感じることがあります。特に、午前中に起こる原因不明の頭痛に悩まされている方は、SASが関係しているかもしれません。

- 喉の渇き・痛み: 鼻づまりなどによって夜間に口呼吸をしていると、口の中や喉の粘膜が乾燥します。朝起きた時に、口の中がカラカラに乾いていたり、喉がヒリヒリと痛んだりするのは、口呼吸のサインです。口呼吸は、舌が喉に落ち込みやすくするため、いびきや無呼吸を悪化させる原因となります。

- 熟睡感のなさ: 8時間以上など、十分な時間を寝床で過ごしたにもかかわらず、「ぐっすり眠れた」という感覚がなく、朝から疲れている状態です。夜間に何度も無呼吸や覚醒を繰り返しているため、脳や身体が深い休息状態に入れず、睡眠が断片化していることが原因です。

これらの起床時の不快な症状は、睡眠が本来の役割である「心身の回復」を果たせていない証拠です。毎日このような状態で朝を迎えているのであれば、それは正常な状態ではありません。専門的な検査で睡眠の質を評価してもらう必要があります。

いびきがうるさくて眠りが浅い

これは、本人だけでなく、周囲の人の生活にも影響を及ぼす問題です。

- 自分のいびきの音で目が覚める: いびきの音が非常に大きい場合、その騒音で自分自身の眠りが妨げられ、夜中に何度も目が覚めてしまうことがあります。これでは、睡眠が浅くなり、日中の眠気や倦怠感に繋がります。

- 家族やパートナーからいびきを強く指摘される: 「うるさくて眠れない」「部屋を別にしたい」など、同室者の睡眠を妨げている場合、それは人間関係のストレスにもなりかねません。また、指摘されるほどの大きないびきは、気道の狭窄がかなり強いことを示唆しており、健康上のリスクも高いと考えられます。

いびきによってQOL(生活の質)が明らかに低下していると感じる場合も、治療を検討する十分な理由になります。たとえSASと診断されなくても、いびきそのものを軽減する治療法は存在します。自分と大切な人の安眠を取り戻すためにも、一度専門医に相談してみてはいかがでしょうか。

これらの目安は、あくまで受診を後押しするための一例です。これらに当てはまらなくても、ご自身のいびきに少しでも不安や悩みがあれば、気軽にいびき外来の扉を叩いてみてください。

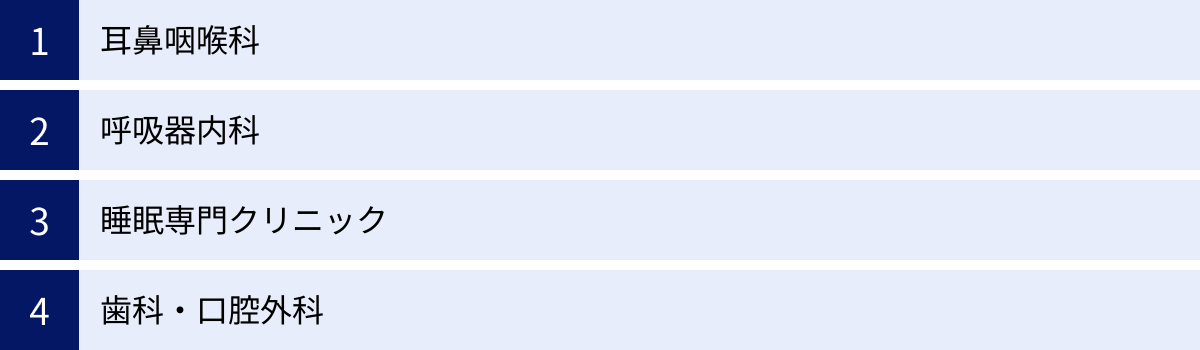

いびき外来は何科を受診すればいい?

いびきの治療を決意したものの、「一体、何科の病院へ行けば良いのだろう?」と迷う方は少なくありません。いびきの原因は多岐にわたるため、複数の診療科が関連しています。ここでは、いびき治療の代表的な診療科と、それぞれの特徴、どのような人がどの科を受診するのが適しているかを解説します。自分の症状や原因に合わせて、最適な診療科を選びましょう。

耳鼻咽喉科

【こんな人におすすめ】

- 慢性的な鼻づまりがある(アレルギー性鼻炎、副鼻腔炎など)。

- 鏡で見て、喉の扁桃腺が大きいと感じる。

- 鼻の形(曲がっているなど)が気になる。

- まずは鼻や喉の状態を直接診てほしい。

耳鼻咽喉科は、その名の通り、耳・鼻・喉の専門家です。いびきの原因となる上気道は、まさに耳鼻咽喉科の専門領域です。

耳鼻咽喉科を受診する最大のメリットは、ファイバースコープなどの内視鏡を使って、鼻の内部から喉の奥まで、気道の状態を直接観察できることです。鼻中隔が曲がっていないか、鼻の粘膜は腫れていないか、アデノイドや口蓋扁桃は肥大していないか、軟口蓋の形はどうか、といったことを詳細に評価できます。

アレルギー性鼻炎や副鼻腔炎、鼻中隔弯曲症、扁桃肥大など、いびきの原因が鼻や喉の器質的な疾患にあると疑われる場合、第一選択となる診療科です。これらの疾患が見つかった場合、投薬や手術といった根本的な治療をそのまま受けることができます。

また、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の簡易検査や精密検査に対応している耳鼻咽喉科も増えています。鼻や喉に明らかな原因がない場合でも、まずは相談窓口として非常に適しています。

呼吸器内科

【こんな人におすすめ】

- 呼吸が止まっていると指摘されたことがある。

- 日中の強い眠気や倦怠感が主な悩みである。

- 肥満気味で、いびきと無呼吸を併発している可能性が高い。

- CPAP療法を視野に入れている。

呼吸器内科は、肺や気管支など、呼吸に関わる臓器全般を専門とする診療科です。睡眠時無呼吸症候群(SAS)は「睡眠関連呼吸障害」の一つであり、呼吸器内科が中心となって診断・治療を行うことが多い病気です。

呼吸器内科では、問診や診察に加え、睡眠中の呼吸状態を評価するための簡易検査や精密検査(ポリソムノグラフィー検査)を積極的に行っています。 SASと診断された場合の標準治療であるCPAP(シーパップ)療法の導入や管理も、主に呼吸器内科が担当します。

特に、「呼吸が止まっている」「日中の眠気がひどい」といったSASを強く疑わせる症状がある場合や、肥満を伴ういびきで悩んでいる場合は、呼吸器内科への受診がスムーズです。高血圧や心臓病などの合併症を持っている場合も、内科的な視点から全身の状態を管理してもらえるというメリットがあります。

睡眠専門クリニック

【こんな人におすすめ】

- いびきだけでなく、不眠や過眠、むずむず脚症候群など、他の睡眠の悩みも抱えている。

- より専門的で総合的な診断・治療を受けたい。

- 検査から治療まで、ワンストップで完結させたい。

睡眠専門クリニックは、いびきやSASはもちろんのこと、不眠症、過眠症、概日リズム睡眠障害、むずむず脚症候群など、睡眠に関するあらゆる疾患(睡眠障害)を総合的に診断・治療する医療機関です。

これらのクリニックには、日本睡眠学会が認定する「睡眠専門医」が在籍していることが多く、睡眠に関する深い知識と豊富な診療経験を持っています。また、精密検査であるポリソムノグラフィー検査を入院で行うための設備が整っている施設も多くあります。

いびきの原因が一つではなく、複数の睡眠障害が絡み合っている可能性が考えられる場合や、どこに相談して良いかわからない複雑な睡眠の悩みを抱えている場合には、睡眠専門クリニックが最適です。耳鼻咽喉科医や呼吸器内科医、精神科医、歯科医など、様々な専門家が連携して診療にあたっているクリニックもあり、患者一人ひとりの状態に合わせたオーダーメイドの治療が期待できます。

歯科・口腔外科(マウスピース治療を希望する場合)

【こんな人におすすめ】

- 軽症~中等症のSAS、またはいびき症と診断されている。

- CPAP療法が合わなかった、または希望しない。

- 手軽な治療法としてマウスピースを試してみたい。

- 顎が小さい、歯並びが悪いなど、口周りの骨格に特徴がある。

歯科・口腔外科では、いびき・SASの治療法の一つである「マウスピース(スリープスプリント)」の作製を専門的に行っています。この治療は、睡眠中に特殊なマウスピースを装着し、下顎を少し前方に突き出させることで、喉の奥の気道を広げるというものです。

ただし、いきなり歯科を受診するのではなく、まずは医科(耳鼻咽喉科や呼吸器内科など)で検査を受け、SASの確定診断と重症度の評価をしてもらうのが一般的です。その上で、医師がマウスピース治療を適応と判断した場合に、紹介状を持って歯科を受診するという流れになります。これは、マウスピース治療が保険適用となるためには、医科での診断が必要となるためです。

日本睡眠歯科学会に所属し、いびき治療に精通した歯科医師に作製してもらうことが重要です。顎関節症などの副作用のリスクもあるため、精密な型取りと、その後の継続的な調整が欠かせません。

【まとめ:最初の相談先は?】

- 鼻や喉の症状が気になる場合 → 耳鼻咽喉科

- 無呼吸や日中の眠気がひどい場合 → 呼吸器内科 or 睡眠専門クリニック

- 総合的な睡眠の悩みがある場合 → 睡眠専門クリニック

まずはこれらの医科を受診し、正確な診断を受けることが治療の第一歩です。その後の治療方針によって、歯科と連携することもあります。

失敗しない!いびき治療の病院選び3つのポイント

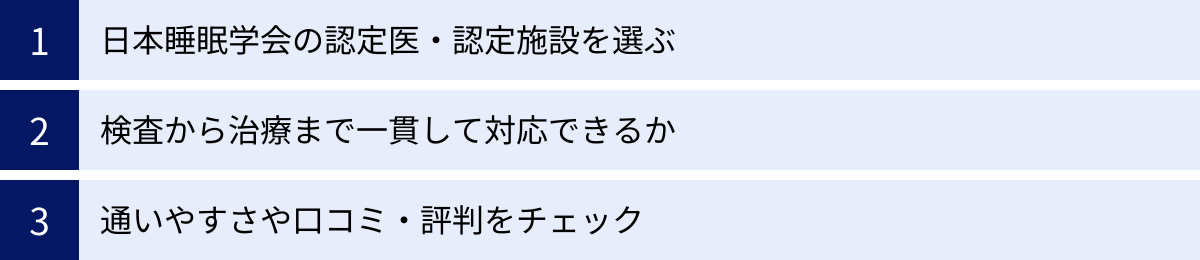

いびき治療は、長期にわたる付き合いになることも少なくありません。だからこそ、信頼できる病院・医師と出会うことが、治療を成功させるための重要な鍵となります。しかし、数ある医療機関の中からどこを選べば良いのか、判断に迷うこともあるでしょう。ここでは、後悔しないための病院選びのポイントを3つに絞って解説します。

① 日本睡眠学会の認定医・認定施設か確認する

いびきや睡眠時無呼吸症候群(SAS)の診療は、非常に専門性の高い分野です。適切な診断と治療を受けるためには、その分野の十分な知識と経験を持つ医師に診てもらうのが最も確実です。その客観的な指標となるのが、「日本睡眠学会」が認定する専門医・認定施設制度です。

- 日本睡眠学会認定医: 睡眠医療全般に関する高いレベルの知識と診療技術を持っていると学会に認められた医師です。耳鼻咽喉科、呼吸器内科、精神科、小児科など、様々な専門分野の医師がこの資格を取得しています。

- 日本睡眠学会認定施設: 質の高い睡眠医療を提供するための基準(専門医の常勤、適切な検査機器の保有、教育研修の実績など)を満たしていると認定された医療機関です。A型(入院での精密検査が可能)とB型(外来診療が中心)の2種類があります。

これらの認定医・認定施設は、日本睡眠学会の公式サイトで検索することができます。お住まいの地域で認定医が在籍しているか、あるいは認定施設があるかを事前に調べることは、質の高い医療への近道となります。

もちろん、認定医でなくても素晴らしい治療を行う医師はたくさんいますが、一つの信頼できる目安として、この認定制度を活用することをおすすめします。 ホームページなどに「日本睡眠学会認定医」という記載があるかを確認してみましょう。

② 検査から治療まで一貫して対応できるか

いびき・SASの治療プロセスは、問診から始まり、簡易検査、精密検査、そしてCPAP療法やマウスピース治療、外科手術、生活習慣指導といった治療へと進んでいきます。この一連の流れを、一つの医療機関、あるいは密に連携した体制の中で完結できるかどうかは、病院選びの重要なポイントです。

例えば、以下のようなケースを考えてみましょう。

- 良い例: あるクリニックで簡易検査を受け、必要に応じてそのクリニック(または提携病院)でスムーズに入院精密検査を受けられる。診断後は、同じ医師の管理のもとでCPAP療法を開始したり、提携の歯科医院を紹介してもらってマウスピースを作製したりできる。

- 大変な例: 簡易検査はAクリニック、精密検査はB病院、CPAPの導入はC病院、とそれぞれ別の医療機関を受診しなければならない。その都度、紹介状を書いてもらい、初診の手続きをする手間と時間がかかってしまう。

特に、SASの診断を確定させるための標準検査である「終夜睡眠ポリソムノグラフィー(PSG)検査」を入院で行える設備があるかどうかは、大きな判断基準となります。自宅で行う簡易検査だけでは診断が確定しないケースも多く、最終的にはPSG検査が必要になることが少なくありません。

また、治療の選択肢が豊富であることも重要です。CPAP療法だけでなく、外科手術の可能性も検討できる耳鼻咽喉科医がいるか、マウスピース治療に精通した歯科と連携しているかなど、患者一人ひとりの原因や重症度、ライフスタイルに合わせた最適な治療法を提案できる体制が整っている病院が理想的です。ホームページの診療内容などを確認し、どのような検査・治療に対応しているかをチェックしましょう。

③ 通いやすい場所にあるか、口コミや評判は良いか

専門性や設備の充実度も大切ですが、治療を継続する上では、現実的な「通いやすさ」も無視できない要素です。

- 物理的な通いやすさ: CPAP療法やマウスピース治療は、定期的な通院による診察や機器のメンテナンス、調整が不可欠です。月に1回程度の通院が必要になることが多いため、自宅や職場からアクセスしやすい場所にある病院を選ぶことは、治療を長く続けるためのモチベーション維持に繋がります。無理なく通える範囲で、条件に合う病院を探すのが現実的です。

- 予約の取りやすさや待ち時間: 人気のクリニックでは予約が数ヶ月先まで埋まっていることもあります。また、通院のたびに待ち時間が長いと、それだけでストレスになってしまいます。事前に電話で問い合わせたり、口コミ情報を参考にしたりして、診療のスムーズさも確認しておくと良いでしょう。

さらに、実際にその病院で治療を受けた人の声(口コミや評判)も、病院の雰囲気や医師・スタッフの対応を知る上で参考になります。医療機関の検索サイトやGoogleマップのレビューなどで、以下のような点を確認してみましょう。

- 医師の説明は丁寧で分かりやすいか

- スタッフの対応は親切か

- 質問や相談をしやすい雰囲気か

- 院内は清潔で快適か

ただし、口コミはあくまで個人の主観的な感想であり、中には偏った意見もあるため、鵜呑みにしすぎないことも大切です。複数の情報を総合的に判断し、最終的には「この先生になら自分の身体を任せられる」と信頼できるかどうかで決めるのが良いでしょう。事前の電話対応の印象や、初診時のカウンセリングの丁寧さも、重要な判断材料になります。

これらの3つのポイントを総合的に考慮し、自分に合った病院を見つけることが、いびき治療の成功への第一歩です。

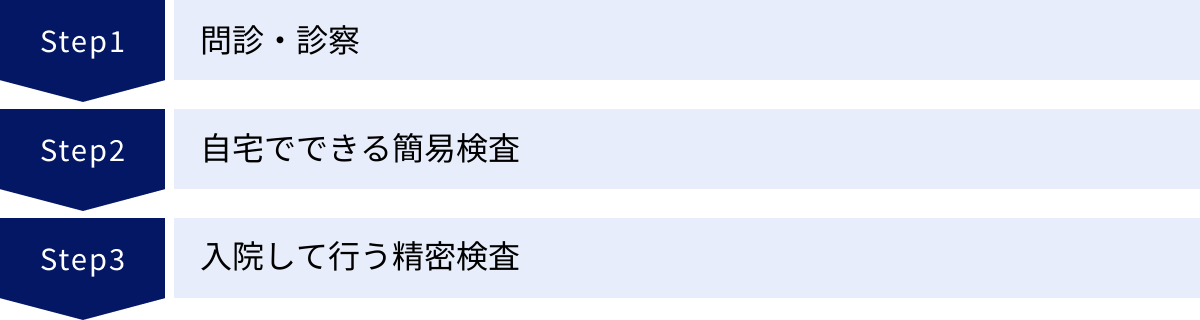

いびき外来での検査の流れと内容

いびき外来を受診すると、どのような検査が行われるのでしょうか。見えない睡眠中のことを調べるため、特殊な検査が必要になります。ここでは、一般的な「問診・診察」から、自宅でできる「簡易検査」、入院して行う「精密検査」まで、診断に至るまでの具体的な流れと各検査の内容をステップごとに詳しく解説します。事前に流れを知っておくことで、安心して受診に臨むことができます。

ステップ1:問診・診察

病院を訪れて最初に行われるのが、医師による問診と診察です。これは、患者さんの状態を正確に把握し、いびきの原因や睡眠時無呼吸症候群(SAS)の可能性を探るための非常に重要なステップです。正直に、できるだけ詳しく答えましょう。

【問診で主に聞かれること】

- いびきの状況: いつからか、毎晩かくか、音の大きさや特徴(呼吸が止まるかなど)、家族からの指摘内容など。

- 日中の症状: 眠気(特に運転中や会議中など)、起床時の頭痛や倦怠感、集中力の低下など。ここで「エプワース眠気尺度(ESS)」という質問票を用いて、日中の眠気の程度を客観的に評価することがよくあります。

- 睡眠習慣: 平均睡眠時間、就寝・起床時間、寝つきの状態、夜中に目が覚めるかなど。

- 生活習慣: 飲酒・喫煙の有無と量、運動習慣、食生活など。

- 身体的特徴: 身長・体重(BMIを計算するため)、最近の体重変化など。

- 既往歴・服薬歴: 高血圧、糖尿病、心臓病などの持病の有無、現在服用している薬(特に睡眠薬や精神安定剤など)。

- アレルギー歴: アレルギー性鼻炎などの有無。

これらの問診を通じて、医師はいびきの背景にある要因を推測します。

【診察で行われること】

問診に続いて、身体的な所見を確認します。

- 体重・血圧測定: 肥満度や高血圧の有無を確認します。

- 視診・触診:

- 顔貌・顎の形状: 顎が小さい、後退しているなどの骨格的な特徴がないかを確認します。

- 鼻の内部: 鼻鏡やファイバースコープを使い、鼻中隔が曲がっていないか、粘膜が腫れていないか、ポリープがないかなどを観察します。(主に耳鼻咽喉科)

- 喉の奥(咽頭): 口を開けてもらい、ペンライトなどで口蓋垂(のどちんこ)の大きさや形状、口蓋扁桃の肥大の程度、舌の大きさなどを確認します。

これらの問診と診察の結果を総合的に判断し、医師はSASの疑いの強さを評価し、次のステップである睡眠検査が必要かどうかを決定します。

ステップ2:自宅でできる簡易検査

SASが疑われる場合、まず行われることが多いのが、自宅で実施できる簡易検査です。これは、専用の小型装置を医療機関から借りて帰り、普段通りに自宅のベッドで寝ながら行う検査です。入院の必要がなく手軽に行えるのが最大のメリットです。

【簡易検査で測定する主な項目】

- 呼吸の気流: 鼻につけたセンサーで、呼吸が正常に行われているか、止まっていないか(無呼吸)、浅くなっていないか(低呼吸)を検出します。

- 血中酸素飽和度(SpO2): 指先にクリップ式のセンサー(パルスオキシメーター)を装着し、血液中の酸素濃度を測定します。無呼吸になると酸素濃度が低下するため、その頻度や程度がわかります。

- いびきの音や体位を記録する装置もあります。

患者さんは、寝る前に自分でセンサー類を装着し、装置のスイッチを入れて眠るだけです。翌朝、装置を医療機関に返却し、記録されたデータを解析してもらいます。

この検査により、1時間あたりの無呼吸・低呼吸の回数(AHI)を推定することができます。結果、AHIが40以上など重度のSASが明らかな場合は、この検査だけでCPAP療法の保険適用が認められることもあります。

ただし、簡易検査は脳波を測定しないため、実際に眠っている時間と覚醒している時間を正確に区別できません。そのため、軽症~中等症の場合や、他の睡眠障害が疑われる場合には、診断を確定させるために次の精密検査が必要となります。

ステップ3:入院して行う精密検査(ポリソムノグラフィー検査)

終夜睡眠ポリソムノグラフィー検査(PSG検査)は、睡眠障害の診断におけるゴールドスタンダード(最も信頼性の高い標準的な検査)です。通常、1泊2日で検査施設のある病院やクリニックに入院して行います。

この検査では、身体の様々な場所に多数のセンサーを取り付け、睡眠中のあらゆる生体情報を一晩中、詳細に記録します。簡易検査よりもはるかに多くの情報を得ることができ、SASの確定診断や重症度の正確な評価、さらには他の睡眠障害(むずむず脚症候群など)の鑑別に不可欠です。

【PSG検査で測定する主な項目】

- 脳波(EEG): 睡眠の深さ(睡眠段階)や覚醒反応を評価します。

- 眼球運動(EOG): レム睡眠とノンレム睡眠を区別します。

- 筋電図(EMG): 顎や足の筋肉の動きを記録し、レム睡眠中の筋弛緩や、むずむず脚症候群などを検出します。

- 心電図(ECG): 睡眠中の不整脈の有無を評価します。

- 呼吸の気流センサー: 鼻と口の空気の流れを測定します。

- 胸部・腹部の動き: 呼吸努力の有無を評価します。

- 血中酸素飽和度(SpO2): 指先のセンサーで測定します。

- いびき音マイク: いびきの音量や頻度を記録します。

- 体位センサー: どの寝姿勢(仰向け、横向きなど)で無呼吸が起こりやすいかを評価します。

- ビデオ撮影: 睡眠中の異常行動などを確認するために行われることもあります。

検査当日は、夕方頃に病院へ行き、シャワーなどを済ませた後、臨床検査技師が20〜30分かけてセンサーを装着します。センサーは痛みもなく、寝返りも可能です。個室でリラックスして眠り、翌朝、センサーを外して帰宅します。

後日、解析された検査結果をもとに、医師から最終的な診断と治療方針についての説明を受けます。PSG検査によって、AHIが正確に算出され、SASの重症度が確定します。この結果が、CPAP療法やマウスピース治療の保険適用を判断する際の重要な基準となります。

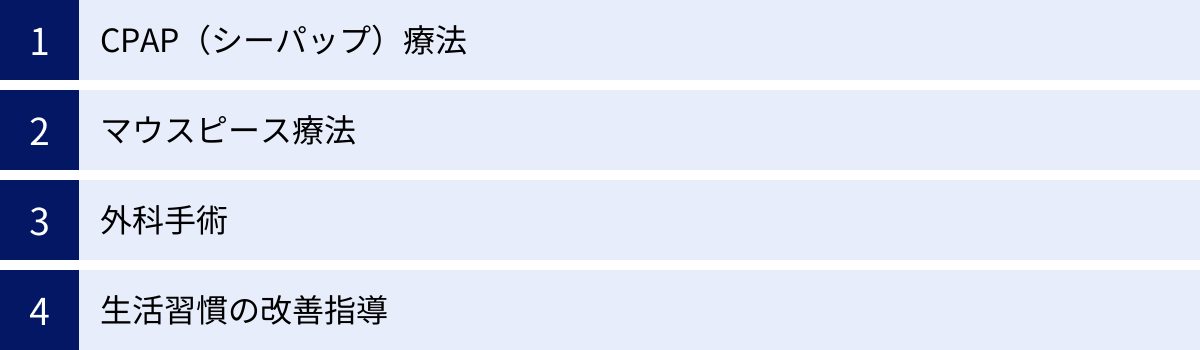

いびき外来で行われる主な治療法

いびき外来での検査によって、いびきの原因や睡眠時無呼吸症候群(SAS)の重症度が明らかになると、次はいよいよ治療のステップに進みます。治療法は一つではなく、原因、重症度、患者さんのライフスタイルや希望に応じて、様々な選択肢の中から最適なものが選ばれます。ここでは、いびき外来で行われる代表的な4つの治療法について、それぞれの特徴やメリット・デメリットを詳しく解説します。

CPAP(シーパップ)療法

CPAP(Continuous Positive Airway Pressure:経鼻的持続陽圧呼吸療法)は、中等症から重症の睡眠時無呼吸症候群(SAS)に対する最も標準的で効果の高い治療法(第一選択)です。

【仕組み】

CPAP療法は、鼻に装着したマスクを通して、専用の装置から一定の圧力をかけた空気を気道に送り込みます。この空気の圧力が、睡眠中に緩んで塞がろうとする喉の気道を内側から風船のように押し広げ、常に開いた状態に保ちます。これにより、いびきや無呼吸を防ぎ、安定した呼吸を維持することができます。

【メリット】

- 効果が非常に高い: 正しく使用すれば、その日のうちにいびきや無呼吸がほぼ消失し、劇的な効果を実感できることが多いです。

- 安全性が確立されている: 薬物や外科手術を伴わない、非侵襲的な治療法であり、身体への負担が少ないです。

- 日中の症状が劇的に改善: 質の良い睡眠がとれるようになるため、日中の耐えがたい眠気や倦怠感が解消され、集中力も回復します。

- 合併症のリスクを低減: 睡眠中の無呼吸・低酸素状態がなくなることで、高血圧や心臓病、脳卒中といった生命に関わる合併症の発症・進行を予防する効果が期待できます。

【デメリット・注意点】

- 根本治療ではない: あくまで対症療法であり、装置の使用をやめると元の状態に戻ってしまいます。そのため、毎晩、継続して使用する必要があります。

- マスクの装着感: 鼻や顔にマスクをつけて眠ることに、慣れるまで違和感や不快感を覚える人もいます。様々なタイプのマスク(鼻だけを覆うもの、鼻と口を覆うものなど)があるため、自分に合ったものを選ぶことが重要です。

- 定期的な通院が必要: 保険診療でCPAP療法を続けるには、原則として月1回の通院が義務付けられています。医師の診察を受け、装置の使用状況データを確認してもらう必要があります。

- メンテナンスの手間: マスクやチューブなどの部品は、衛生的に使用するために定期的な清掃や交換が必要です。

SASと診断され、AHIが20以上の場合、CPAP療法は健康保険の適用となります。治療を続けることで、QOLが劇的に向上する可能性のある、非常に優れた治療法です。

マウスピース(スリープスプリント)療法

マウスピース療法は、主に軽症から中等症のSAS、またはSASではない単純ないびき症に対して用いられる治療法です。歯科や口腔外科で作製される「スリープスプリント」と呼ばれる専用の装具を使用します。

【仕組み】

スリープスプリントは、上下の歯に装着するマウスピースが一体となった構造をしています。これを装着すると、下顎が強制的に数ミリ前方に突き出た状態に固定されます。下顎が前方に移動すると、それに伴って舌の付け根(舌根)も前方に引き出され、喉の奥の気道が物理的に広がります。これにより、空気の通り道が確保され、いびきや無呼吸が軽減されます。

【メリット】

- 手軽で携帯性に優れる: CPAP装置のように電源を必要とせず、小型で軽量なため、出張や旅行などへの持ち運びが非常に便利です。

- 非侵襲的: CPAPのような空気の圧やマスクの装着感がないため、比較的受け入れられやすい治療法です。

- 導入コストが比較的安い: 保険適用の場合、作製時の費用負担で済みます(調整料は別途かかる)。

【デメリット・注意点】

- 適応が限られる: 重症のSASに対しては効果が不十分な場合があります。また、肥満度が高い人にも効果が出にくいことがあります。

- 副作用の可能性: 装着時に顎関節に痛みや違和感が出たり、歯や歯茎に負担がかかったりすることがあります。長期間の使用で、噛み合わせが変化する可能性も指摘されています。

- 作製と調整が必要: 専門の歯科医師による精密な歯型採りと、その後の定期的な調整が不可欠です。合わないマウスピースを使い続けると、効果がないばかりか、副作用のリスクを高めます。

- 残っている歯が少ないと作製できない: マウスピースを固定するために、ある程度の本数の健康な歯が必要です。

マウスピース療法も、医科でSASと診断され、医師からの紹介状(依頼書)があれば保険適用となります。CPAPがどうしても合わない人や、軽症でより手軽な治療を希望する人にとって、良い選択肢の一つです。

外科手術

いびきの原因が、鼻や喉の物理的な構造異常にあり、それが明確な場合に検討されるのが外科手術です。手術によって気道を狭めている原因そのものを取り除くため、成功すれば根治が期待できます。 主に耳鼻咽喉科で行われます。

【代表的な手術】

- 鼻の手術:

- 鼻中隔弯曲矯正術: 曲がっている鼻中隔の軟骨をまっすぐにし、鼻の通りを改善します。

- 下鼻甲介切除術: アレルギー性鼻炎などで腫れた鼻の粘膜(下鼻甲介)の一部を切除し、鼻腔を広げます。

- 内視鏡下副鼻腔手術: 副鼻腔炎(蓄膿症)の場合に、膿を取り除き、空気の通り道を確保します。

- 喉の手術:

- 口蓋扁桃摘出術: 肥大した口蓋扁桃を切除します。子供のいびき・SAS治療では第一選択となることが多いです。

- アデノイド切除術: 肥大したアデノイドを切除します。

- 口蓋垂軟口蓋咽頭形成術(UPPP): 成人のSASに対して行われることがある手術で、肥大した口蓋垂(のどちんこ)や、その周りの軟口蓋の一部を切除・縫合して、喉の奥を広げます。

【メリット】

- 根治の可能性がある: 原因を根本から取り除くため、成功すればCPAPやマウスピースのような毎日のケアから解放されます。

【デメリット・注意点】

- 身体的負担(侵襲)が大きい: 手術には入院が必要で、術後には痛みや出血、食事制限などが伴います。

- 効果が不確実・再発のリスク: 特にUPPPは、術後の瘢痕(傷跡)が硬くなることで、かえって気道が狭くなったり、効果が長続きしなかったりする場合があります。また、術後に体重が増加すると再発するリスクもあります。

- 適応が限られる: 手術で改善が見込める、明確な解剖学的異常がある場合にのみ適応となります。肥満や加齢による筋力低下が主因の場合は、手術の対象にはなりにくいです。

手術は、他の治療法で効果が得られなかった場合や、解剖学的な原因が明らかな場合の選択肢として、医師と慎重に相談した上で決定すべき治療法です。

生活習慣の改善指導

生活習慣の改善は、いびき・SASの全ての治療の基本であり、最も重要な要素です。 CPAPやマウスピース、手術といった治療と並行して行うことで、治療効果を高め、将来的には治療からの離脱も期待できます。

【主な指導内容】

- 減量: 肥満が原因の場合、体重を減らすことが最も効果的です。数キロの減量でも、いびきが劇的に改善することがあります。栄養士による食事指導や、運動療法の推奨が行われます。

- 横向き寝の推奨: 仰向けで寝ると舌が喉に落ち込みやすくなるため、横向きで寝るように指導されます。抱き枕や、背中にクッションを置くなどの工夫が有効です。

- アルコールの制限: 特に就寝前3〜4時間の飲酒は、筋肉を弛緩させていびきを悪化させるため、控えるように指導されます。

- 禁煙: 喫煙は喉の炎症を引き起こし、気道を狭めます。禁煙は、いびきだけでなく全身の健康にとって不可欠です。禁煙外来の受診を勧められることもあります。

- 睡眠薬の見直し: 筋弛緩作用のある睡眠薬を服用している場合は、いびきに影響の少ないタイプの薬への変更を検討します。

これらの生活習慣の改善は、本人の強い意志と継続的な努力が必要ですが、いびきの根本原因にアプローチできる唯一の方法です。専門家のアドバイスを受けながら、少しずつでも取り組んでいくことが大切です。

いびき外来の費用相場と保険適用について

いびき治療を考える上で、多くの方が気になるのが「費用」の問題でしょう。「検査や治療に一体いくらかかるのか」「健康保険は使えるのか」といった疑問は、受診をためらう一因にもなりかねません。ここでは、いびき外来でかかる検査・治療の費用相場と、保険適用の条件について、分かりやすく解説します。

※以下に示す費用は、健康保険の3割負担を想定した一般的な目安です。実際の費用は、医療機関や検査・治療の内容、処方される薬などによって変動します。

検査にかかる費用

まず、いびきの原因や重症度を調べるための検査にかかる費用です。

簡易検査の費用目安

自宅で行う簡易検査(アプノモニターなど)は、比較的安価に受けることができます。

費用目安:約3,000円~5,000円(3割負担)

この費用には、装置のレンタル料、データ解析料、および結果説明のための再診料などが含まれます。SASが疑われる場合、まずこの検査から始める医療機関が多いです。

精密検査の費用目安

1泊入院して行う精密検査(ポリソムノグラフィー検査)は、多くの情報を得る分、費用も高くなります。

費用目安:約20,000円~50,000円(3割負担)

費用の幅は、入院する部屋の種類(個室か大部屋か)や、食事の有無、病院の施設基準などによって変わります。高額に感じられるかもしれませんが、SASの確定診断や正確な重症度評価のためには不可欠な検査です。

治療にかかる費用

検査の結果、治療が必要と診断された場合にかかる費用です。治療法によって費用体系が大きく異なります。

CPAP療法の費用目安

CPAP療法は、装置をレンタルして使用するため、毎月継続的な費用がかかります。

月額費用目安:約4,500円~5,000円(3割負担)

この費用には、CPAP装置のレンタル料と、月1回の定期的な診察料が含まれています。年に数回、マスクやチューブなどの消耗品を交換する場合は、別途部品代がかかることがあります。

マウスピース療法の費用目安

マウスピース療法は、作製時にまとまった費用がかかります。

作製時費用目安:約15,000円~60,000円(3割負担)

費用の幅が広いのは、作製する装置の種類や、作製する歯科医院によって技術料が異なるためです。作製後も、調整やメンテナンスのために定期的な通院が必要となり、その都度、再診料や調整料(数百円~数千円程度)がかかります。

外科手術の費用目安

手術費用は、手術の種類や入院日数によって大きく変動します。

手術費用目安:約50,000円~300,000円(3割負担)

- 鼻の手術(鼻中隔弯曲矯正術など): 日帰りや短期入院が多く、比較的安価な傾向にあります(5万円~15万円程度)。

- 喉の手術(口蓋扁桃摘出術、UPPPなど): 1週間程度の入院が必要になることが多く、費用も高額になります(15万円~30万円程度)。

高額な手術費用については、「高額療養費制度」を利用できる場合があります。これは、1ヶ月の医療費の自己負担額が一定の上限を超えた場合に、超えた分が払い戻される制度です。事前に加入している健康保険組合に「限度額適用認定証」を申請しておけば、窓口での支払いを上限額までに抑えることができます。

治療は保険適用される?

いびき治療が保険適用になるかどうかは、「医師によって病気であると診断されるかどうか」が最大のポイントです。

【保険適用となるケース】

- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)と診断された場合:

- 簡易検査や精密検査によって、AHI(無呼吸低呼吸指数)が一定の基準を超えていると診断されれば、その後の治療は基本的にすべて保険適用となります。

- CPAP療法の保険適用基準は、AHIが20以上であることです。

- マウスピース療法の保険適用も、医科でSASと診断され、医師からの紹介(診療情報提供書)があることが前提となります。

- 扁桃肥大や鼻中隔弯曲症などが原因でSASを引き起こしている場合の外科手術も、もちろん保険適用です。

【保険適用とならない(自費診療となる)ケース】

- 単純いびき症(Simple Snoring)と診断された場合:

- 検査の結果、無呼吸や低呼吸がほとんどなく、SASの診断基準を満たさない「いびき」だけの症状の場合、それは病気ではなく、美容やQOL改善の範疇と見なされることがあります。

- この場合、CPAP療法は適用外となり、マウスピースの作製やレーザーによるいびき治療(一部のクリニックで実施)などは全額自己負担の自費診療となります。自費のマウスピースは10万円以上、レーザー治療は数十万円かかることもあります。

【費用に関するまとめ】

| 項目 | 保険適用の条件 | 3割負担の費用目安 |

|---|---|---|

| 簡易検査 | 医師が必要と判断した場合 | 約3,000円~5,000円 |

| 精密検査(PSG) | 医師が必要と判断した場合 | 約20,000円~50,000円 |

| CPAP療法 | SASと診断(AHI≧20) | 月額 約4,500円~5,000円 |

| マウスピース療法 | 医科でSASと診断され、紹介がある場合 | 作製時 約15,000円~60,000円 |

| 外科手術 | 手術適応の疾患があると診断された場合 | 約50,000円~300,000円 |

まずは医療機関を受診し、自分のいびきが保険適用の対象となる「病気」なのかどうかを正しく診断してもらうことが、費用面での不安を解消する第一歩です。

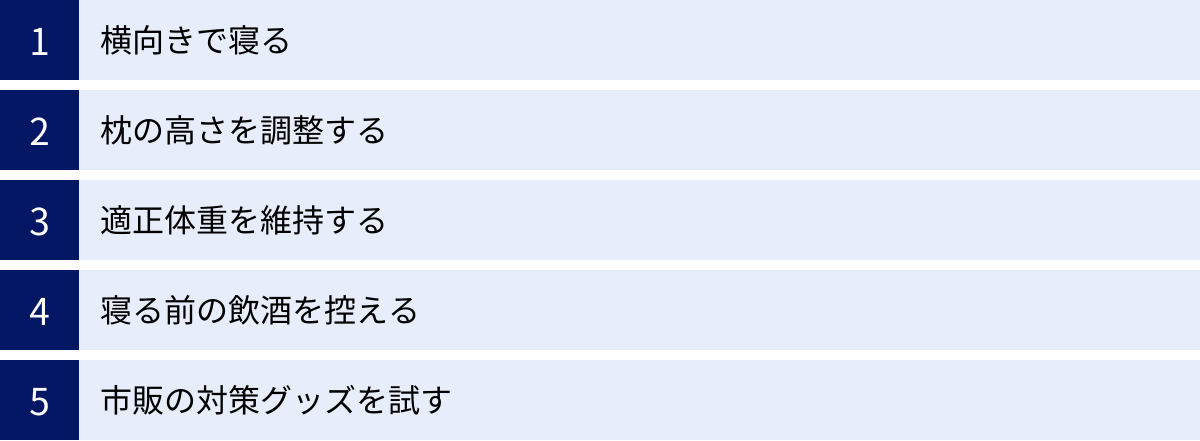

病院に行く前に試せる!自宅でできるいびき対策

「病院に行くのはまだ少し抵抗がある」「まずは自分でできることから試してみたい」という方も多いでしょう。いびきの原因によっては、日常生活のちょっとした工夫で症状が軽減されることも少なくありません。ここでは、専門的な治療を受ける前に、今日からでも自宅で始められる効果的ないびき対策を5つご紹介します。これらのセルフケアは、病院での治療と並行して行うことで、より高い効果を発揮します。

横向きで寝る姿勢を意識する

いびき対策として、最も手軽で効果が期待できるのが「寝る姿勢」の改善です。 特に、仰向けで寝る習慣がある人は、横向きで寝るように意識するだけで、いびきが大幅に改善される可能性があります。

【なぜ横向き寝が良いのか】

いびきの多くは、睡眠中に舌の付け根(舌根)が重力で喉の奥に落ち込み、気道を塞いでしまう「舌根沈下」が原因で起こります。仰向け寝は、この舌根沈下が最も起こりやすい姿勢です。

一方、横向きで寝ると、舌が横にずれるため、喉の奥への落ち込みを防ぐことができます。 これにより、気道のスペースが確保され、空気の通りがスムーズになり、いびきをかきにくくなるのです。

【横向き寝を維持する工夫】

- 抱き枕を活用する: 抱き枕を使うと、身体が安定し、自然な横向きの姿勢をキープしやすくなります。安心感も得られ、リラックス効果も期待できます。

- 背中にクッションや枕を置く: 寝ている間に無意識に仰向けに戻ってしまうのを防ぐため、背中側にクッションや丸めたタオルなどを置いて、物理的に仰向けになれないようにする方法も有効です。

- 市販の横向き寝促進グッズ: 最近では、背中に装着するタイプのベストや、特定の方向にしか寝返りがうてないように設計されたマットレスなど、横向き寝をサポートする様々なグッズが販売されています。

まずは今夜から、意識して横向きで寝ることから始めてみましょう。家族に協力してもらい、いびきの音が小さくなったか確認してもらうのも良い方法です。

枕の高さを見直す

寝姿勢とともに、いびきに大きく影響するのが「枕」です。毎日使う枕が自分の身体に合っていないと、気道を不自然に圧迫し、いびきの原因になっていることがあります。

【理想的な枕の高さとは】

理想的な枕の高さは、リラックスして立った時の自然な姿勢を、そのまま横になった時もキープできる高さです。

- 高すぎる枕: 顎が引けた状態になり、首の前の部分が圧迫されて気道が狭くなります。また、首や肩のこりの原因にもなります。

- 低すぎる枕: 頭が心臓より低い位置になり、頭部に血がのぼりやすくなります。また、口が開きやすくなり、口呼吸や舌根沈下を誘発します。

【枕選びのポイント】

- 頸椎のカーブを支える: 横になった時に、首の骨(頸椎)が描く自然なS字カーブを優しく支えてくれるものが理想です。首の下に隙間ができず、かつ頭が沈み込みすぎない硬さのものを選びましょう。

- 寝返りのしやすさ: 睡眠中、人は一晩に20回以上寝返りをうつと言われています。スムーズに寝返りがうてるよう、ある程度の幅とフラットな構造を持つ枕がおすすめです。

- 素材: 通気性の良い素材は、頭部の熱を逃がし、快適な睡眠環境を保つのに役立ちます。

自分に合った枕を見つけるには、専門のフィッターがいる寝具店で測定してもらうのが確実です。オーダーメイド枕は高価ですが、既製品でも高さ調整ができるタイプの枕などを試してみる価値は十分にあります。

適正体重を維持する

肥満は、いびきの最大の原因の一つです。 体重が増えると、首周りや喉の内部にも脂肪がつき、物理的に気道を圧迫します。肥満が原因のいびきの場合、減量は最も根本的で効果的な治療法となります。

数%の体重を減らすだけでも、AHI(無呼吸低呼吸指数)が大幅に改善したという研究報告もあります。BMI(肥満度指数)が25以上の人は、まず適正体重を目指すことから始めましょう。

【減量のためのポイント】

- 食生活の見直し: カロリーの高い揚げ物や脂っこい食事、糖分の多いお菓子やジュースを控える。野菜やタンパク質を中心としたバランスの良い食事を心がける。特に夕食は、就寝3時間前までに済ませ、軽めにすると良いでしょう。

- 適度な運動: ウォーキングやジョギング、水泳などの有酸素運動は、脂肪燃焼に効果的です。週に3回、1回30分程度からでも良いので、継続することが大切です。

急激な減量は身体に負担をかけるため、1ヶ月に1〜2kg程度のペースで、無理なく健康的に体重を落としていくことを目指しましょう。

寝る前の飲酒を控える

お酒を飲むと、アルコールの筋弛緩作用によって喉の筋肉が緩み、気道が狭くなってしまいます。普段いびきをかかない人でも、飲酒後にいびきをかくのはこのためです。習慣的にいびきをかく人やSASの人が飲酒をすると、症状が著しく悪化し、無呼吸の時間が長くなるなど非常に危険です。

特に、就寝前の3〜4時間は飲酒を避けることが強く推奨されます。 付き合いなどでどうしても飲酒が必要な場合は、量を控えめにし、寝るまでに時間を空けてアルコールが分解されるのを待つようにしましょう。

市販の鼻腔拡張テープなどを試す

鼻づまりが原因で口呼吸になり、いびきをかいている場合、市販の対策グッズが一時的に有効なことがあります。

- 鼻腔拡張テープ: 鼻の外側に貼ることで、鼻翼を物理的に持ち上げて鼻の通りを良くするテープです。アレルギー性鼻炎や風邪による一時的な鼻づまりに効果が期待できます。

- マウスピース(市販品): 歯にはめて口が閉じるのを助け、鼻呼吸を促すタイプのマウスピースです。ただし、自己判断で合わないものを使うと顎関節を痛めるリスクもあるため注意が必要です。

- 口閉じテープ: 睡眠中に口が開いてしまうのを防ぐため、唇に貼る医療用テープです。強制的に鼻呼吸を促す効果がありますが、鼻が完全につまっている人が使用すると危険なため、使用には注意が必要です。

これらのグッズは、あくまで対症療法であり、根本的な原因を解決するものではありません。 しかし、「今夜のいびきをどうにかしたい」という場合には試してみる価値はあるでしょう。もしこれらのグッズでいびきが改善されるようであれば、鼻づまりや口呼吸が原因である可能性が高いと推測できます。その場合は、耳鼻咽喉科を受診し、根本的な治療を受けることをおすすめします。

いびき外来に関するよくある質問

いびき外来の受診を検討している方々から、特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。治療期間や子供・女性特有の悩みなど、気になる疑問を解消していきましょう。

子供のいびきも外来で相談できますか?

はい、もちろん相談できます。むしろ、子供のいびきは放置せず、積極的に専門医に相談すべきです。

大人のいびきの主な原因が肥満や加齢であるのに対し、子供のいびきの最も一般的な原因は「アデノイド(咽頭扁桃)」や「口蓋扁桃」の肥大です。これらのリンパ組織は、免疫機能が活発な幼児期(3〜6歳頃)に最も大きくなり、物理的に気道を狭めてしまうことがあります。

子供のいびきや睡眠時無呼吸は、単にうるさいだけでなく、成長と発達に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

- 成長障害: 質の良い睡眠中に多く分泌される「成長ホルモン」の分泌が妨げられ、低身長などの原因となることがあります。

- 学力・認知機能の低下: 慢性的な睡眠不足や脳への低酸素状態が、日中の眠気、集中力や記憶力の低下を引き起こし、学業不振に繋がることがあります。

- 発達への影響: 注意欠陥・多動性障害(ADHD)に似た症状(落ち着きがない、多動など)が現れることがあります。

- 顔つきの変化: 慢性的な口呼吸により、「アデノイド様顔貌」と呼ばれる独特の顔つき(ぽかんと口を開けている、しまりのない顔など)になることがあります。

子供のいびきに気づいたら、まずは小児科か耳鼻咽喉科を受診しましょう。特に子供の睡眠呼吸障害に詳しい医師に診てもらうのが理想です。治療法としては、扁桃・アデノイドの肥大が原因であれば、外科的な摘出術が根本的な解決策となり、非常に高い効果が期待できます。手術によって、いびきが改善するだけでなく、学業成績が向上したり、落ち着きが出たりするケースも少なくありません。

治療期間はどのくらいかかりますか?

いびき治療にかかる期間は、原因や選択する治療法によって大きく異なります。 一概に「このくらいの期間で治る」とは言えませんが、治療法ごとの目安は以下のようになります。

- CPAP療法: これは対症療法なので、基本的には治療を継続している限り、ずっと使い続けることになります。ただし、減量などの生活習慣改善が成功し、SASが根本的に改善された場合は、CPAP療法から離脱できる可能性もあります。そのためにも、定期的な検査で状態を評価していくことが重要です。

- マウスピース療法: CPAPと同様、対症療法であるため、いびきや無呼吸を防ぎたい限りは継続して使用します。また、噛み合わせの変化などをチェックするため、定期的な歯科でのメンテナンスも半永久的に必要となります。

- 外科手術: 手術によって気道を狭める原因が完全に取り除かれた場合、根治となり、その後の治療は不要になります。手術後の回復期間は、手術内容にもよりますが、数週間から1ヶ月程度です。ただし、術後に体重が増加するなどして、いびきが再発するリスクはゼロではありません。

- 生活習慣の改善: 減量や禁煙などは、短期的な目標ではなく、生涯にわたって継続していくべきものです。治療というよりは、健康的なライフスタイルそのものと捉えるべきでしょう。

つまり、「治療が終わる」というゴールは、根治が期待できる外科手術以外には、明確には存在しないことが多いです。CPAPやマウスピースは、メガネやコンタクトレンズのように、「生活の質を維持するために継続的に使うもの」と考えると分かりやすいかもしれません。

女性専門のいびき外来はありますか?

「いびきは男性の悩み」というイメージが強いかもしれませんが、実際には多くの女性がいびきに悩んでいます。 しかし、恥ずかしさなどから受診をためらってしまうケースが少なくありません。

女性のいびきには、男性とは少し異なる特徴があります。

- ホルモンバランスの影響: 女性ホルモンの一種であるプロゲステロンには、上気道の筋肉の活動を維持する働きがあります。そのため、女性ホルモンが減少する閉経後は、喉の筋肉が緩みやすくなり、いびきをかき始めたり、悪化したりする女性が急増します。

- 妊娠中のいびき: 妊娠中は、体重増加やホルモンの影響、子宮が大きくなることによる横隔膜の圧迫などから、いびきやSASを発症しやすくなります。妊娠中のSASは、妊娠高血圧症候群などのリスクを高める可能性も指摘されています。

- 症状の違い: 女性のSASは、男性のように大きないびきや明確な無呼吸よりも、「日中の疲労感」や「不眠」「頭痛」といった非典型的な症状で現れることが多いと言われています。

こうした背景から、近年では女性の睡眠医療への関心が高まっており、女性が安心して受診できる環境を整えたクリニックが増えています。

- 女性医師が在籍: 同性である女性医師に診てもらうことで、デリケートな悩みも相談しやすくなります。

- 女性専用の待合室や診察日: プライバシーに配慮し、他の患者さんと顔を合わせにくいような工夫がされているクリニックもあります。

- パウダールームの完備: 入院検査の際などに、女性が快適に過ごせる設備が整っている施設もあります。

明確に「女性専門」を謳ういびき外来はまだ多くはありませんが、クリニックのホームページなどで「女性医師在籍」「女性の睡眠障害」といったキーワードで検索してみると、女性に配慮した医療機関を見つけやすくなります。いびきに悩む女性は、決して一人ではありません。ぜひ勇気を出して、専門医に相談してみてください。