毎晩のようにかく「いびき」。自分では気づきにくいものの、家族やパートナーから指摘されて悩んでいる方も多いのではないでしょうか。いびきは単にうるさいだけでなく、身体からの重要なSOSサインである可能性も秘めています。深刻な病気が隠れていたり、日中のパフォーマンスを著しく低下させたりする原因にもなりかねません。

この記事では、いびきの根本的な原因から、自分でできる手軽な対策、さらには専門的な医療機関での治療法まで、網羅的に解説します。なぜいびきをかくのか、その音に隠された危険性、そして具体的な改善策を知ることで、あなたやあなたの大切な人の睡眠の質を高め、健やかな毎日を取り戻すための一歩を踏み出しましょう。

目次

いびきとは?音が鳴る仕組み

いびきは、多くの人が経験する身近な現象ですが、その音がどのようにして発生するのか、正確なメカニズムを理解している人は少ないかもしれません。いびきの正体は、睡眠中に呼吸をするときの空気の流れが、狭くなった上気道(のどや鼻の空気の通り道)を通過する際に、周囲の粘膜や組織を振動させて発生する音です。

私たちの呼吸は、鼻や口から吸い込まれた空気が、咽頭(いんとう)、喉頭(こうとう)を通り、気管、気管支を経て肺に到達するという経路をたどります。この空気の通り道を総称して「気道」と呼び、特に鼻から喉頭までの部分を「上気道」と呼びます。起きている間は、上気道周辺の筋肉が緊張しているため、気道は十分に開いています。そのため、スムーズな呼吸が可能で、通常は音が発生することはありません。

しかし、睡眠中は全身の筋肉がリラックスして緩みます。これには、上気道を支えている舌や喉の筋肉も含まれます。これらの筋肉が緩むと、特に仰向けで寝ている場合に、重力の影響で舌の付け根(舌根)や軟口蓋(なんこうがい、口の中の天井の柔らかい部分)が喉の奥に落ち込みやすくなります。この現象を「舌根沈下(ぜっこんちんか)」と呼びます。

舌根沈下やその他の要因によって上気道が狭くなると、空気は狭い隙間を無理やり通過しようとします。ホースの先を指でつまむと水の勢いが強くなるのと同じ原理で、狭くなった気道を空気が通る際には、流速が上がります。この速い空気の流れが、緩んだ喉の粘膜や軟口蓋、口蓋垂(こうがいすい、のどちんこ)などをブルブルと震わせることで、特有の「ガー」「ゴー」といったいびきの音が発生するのです。

つまり、いびきの発生には「①睡眠による筋肉の弛緩」と「②何らかの原因による上気道の狭窄」という二つの要素が大きく関わっています。風邪で鼻が詰まっているときや、深酒をした後、極度に疲れているときなどに一時的にいびきをかくのは、これらの条件が一時的に揃うためです。

いびきの音の大きさや質は、気道がどれくらい狭くなっているか、どの部分が振動しているかによって変わります。音が大きいほど気道の狭窄が強いと考えられ、注意が必要です。また、「ガー、ガー」と規則的だったいびきが突然止まり、しばらくして「グガッ!」と大きないびきとともに呼吸を再開するような場合は、後述する睡眠時無呼吸症候群の可能性が疑われます。

このように、いびきは単なる騒音ではなく、「睡眠中にあなたの気道で何かが起きている」という身体からのサインです。その背景には、生活習慣や体型、病気など様々な原因が隠れている可能性があります。まずはこの基本的なメカニズムを理解することが、適切ないびき対策への第一歩となります。

そのいびきは大丈夫?危険度をセルフチェック

「いびきは誰でもかくもの」と軽く考えている方もいるかもしれませんが、すべてのいびきが同じわけではありません。実は、いびきには放置しても比較的心配の少ない「単純いびき症」と、身体に深刻な影響を及ぼす可能性のある「危険ないびき」の2種類が存在します。自分のいびき、あるいは家族のいびきがどちらのタイプに当てはまるのかを正しく見極めることは、健康管理において非常に重要です。

ここでは、危険ないびきと心配ないいびきの特徴を具体的に解説します。ご自身の症状や、身近な人のいびきの様子と照らし合わせながら、セルフチェックをしてみましょう。

危険ないびきの特徴

危険ないびきは、単に音が大きいというだけでなく、睡眠の質を著しく低下させ、重大な健康問題のサインとなっている場合があります。特に、睡眠時無呼吸症候群(SAS)が隠れている可能性があり、注意が必要です。以下のような特徴が見られる場合は、専門医への相談を検討することをおすすめします。

| 危険ないびきの特徴 | 潜んでいるリスク |

|---|---|

| いびきの途中で呼吸が10秒以上止まる | 睡眠時無呼吸症候群(SAS)。脳や身体が深刻な酸欠状態に陥っている可能性がある。 |

| 大きないびきの後に、あえぐような激しい呼吸をする | 閉塞した気道が無理やり開通する際の反応。心臓や血管に大きな負担がかかっている。 |

| いびきの音量が非常に大きい、または不規則 | 気道の狭窄が著しいことや、呼吸状態が不安定であることを示唆する。 |

| 日中に耐えがたいほどの強い眠気がある | 睡眠が分断され、深い眠りが得られていない証拠。事故やミスの原因になる。 |

| 朝起きた時に頭痛や口の渇き、喉の痛みがある | 睡眠中の低酸素状態や口呼吸が原因。質の良い睡眠がとれていないサイン。 |

| 夜中に何度も目が覚める(特に息苦しさで) | 無呼吸による覚醒反応。本人は自覚していないことも多い。 |

| 起床時の爽快感がなく、熟睡した感じがしない | 睡眠によって心身が十分に回復していない状態。慢性的な疲労につながる。 |

これらの特徴が一つでも当てはまる場合、そのいびきは「たかがいびき」では済まされない可能性が高いです。特に「呼吸の停止」は最も危険なサインです。睡眠中に呼吸が止まると、血液中の酸素濃度が低下し、身体は酸欠状態に陥ります。脳は生命の危機を察知して、眠りを浅くして無理やり呼吸を再開させようとします。この「無呼吸→覚醒」のサイクルが一晩に何十回、何百回と繰り返されることで、睡眠は完全に分断され、心身に多大なダメージが蓄積されていきます。

日中の強い眠気は、この睡眠の質の悪化を如実に物語っています。会議中に居眠りをしてしまう、車の運転中にヒヤリとするといった経験は、単なる寝不足ではなく、病的な眠気の可能性があります。このような状態を放置すると、高血圧や糖尿病、心筋梗塞、脳卒中といった生活習慣病のリスクを高めるだけでなく、交通事故や労働災害を引き起こす原因ともなりかねません。

家族やパートナーから「いびきの途中で息が止まっているよ」と指摘された場合は、それを最も重要な警告と捉え、速やかに医療機関を受診しましょう。

心配ないいびきの特徴

一方で、すべてのいびきが危険というわけではありません。以下のような特徴を持ついびきは、「単純いびき症」と呼ばれ、健康への直接的な害は比較的少ないと考えられています。

- たまにしかかかない:疲労がたまっている時、深酒をした翌日、風邪で鼻が詰まっている時など、特定の条件下でのみ一時的にかく。

- 呼吸が止まらない:いびきの音はするものの、呼吸のリズムは安定しており、息が止まることはない。

- 音が比較的小さく、規則的:「スー、スー」という寝息に近いような、静かでリズミカルな音。

- 日中の眠気や倦怠感がない:朝はすっきりと目覚められ、日中の活動に支障がない。

このような「心配ないいびき」は、上気道がわずかに狭くなっているだけで、呼吸そのものは維持されている状態です。そのため、睡眠中に酸欠状態に陥ることはなく、睡眠の質も大きくは損なわれません。原因としては、寝姿勢(仰向け寝)や一時的な体調不良が考えられます。

ただし、「心配ないいびき」であっても、それが常態化・習慣化している場合は注意が必要です。例えば、以前は疲れた時にしかかかなかったいびきが、最近は毎晩のように続くようになった、音がだんだん大きくなってきた、といった変化は、危険ないびきへの移行期間である可能性があります。加齢による筋力の低下や体重の増加などが背景にあるかもしれません。

また、本人にとっては健康上の問題がなくても、その音が同室で眠る家族やパートナーの睡眠を妨げ、人間関係のストレスにつながることもあります。その意味では、「心配ないいびき」も決して放置して良いわけではありません。

まずは自分のいびきがどちらのタイプに近いかを客観的に評価し、危険なサインが見られる場合は迷わず専門家の助けを求めることが重要です。 心配ないいびきであっても、生活習慣の見直しなど、より良い睡眠を目指すための対策を始める良い機会と捉えましょう。

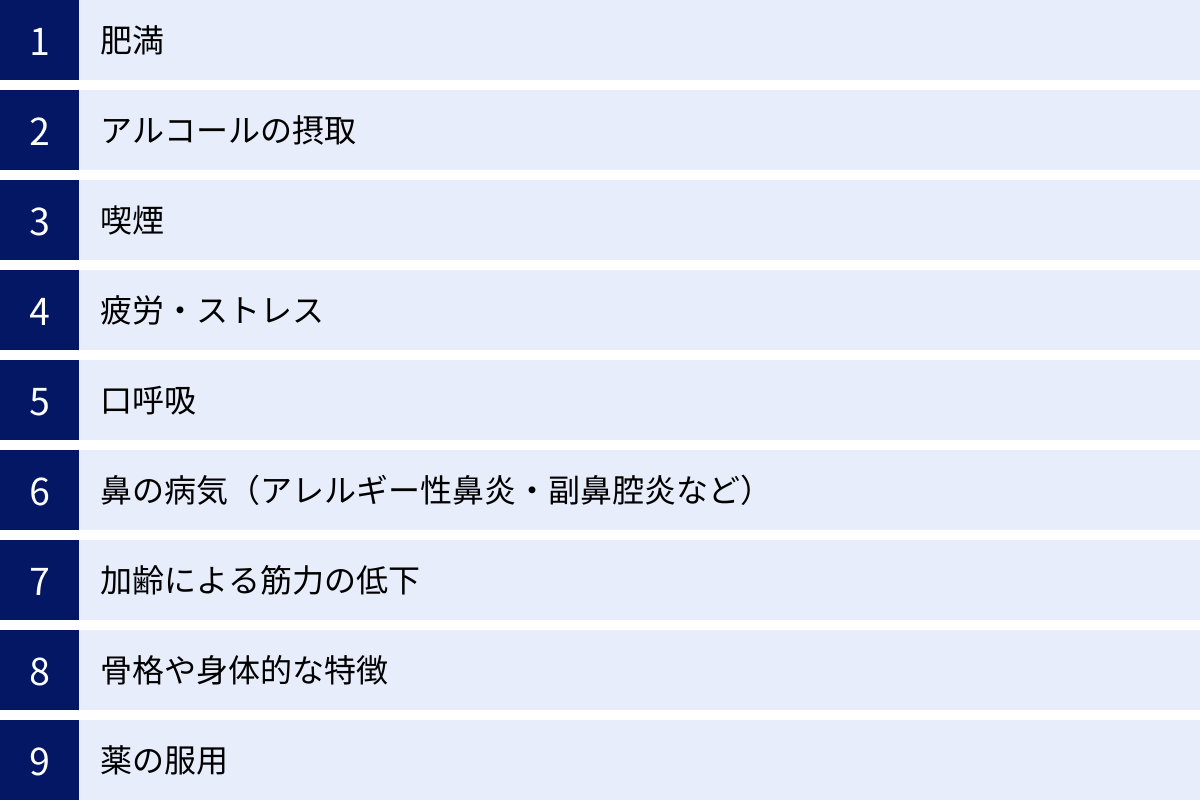

いびきの主な原因

いびきの根本的な原因は、前述の通り「上気道の狭窄」です。しかし、なぜ上気道が狭くなってしまうのか、その背景には実に様々な要因が複雑に絡み合っています。ここでは、いびきを引き起こす代表的な原因を一つひとつ詳しく掘り下げていきます。ご自身の生活習慣や身体的特徴と照らし合わせ、どの原因が当てはまるかを考えることが、効果的な対策を見つけるための鍵となります。

肥満

肥満は、成人のいびきにおける最も一般的で重大な原因の一つです。体重が増加すると、身体の様々な部分に脂肪が蓄積されますが、それは首周りや喉の内部も例外ではありません。首周りに脂肪がつくと、その重みで外側から気道が圧迫されます。さらに、舌や軟口蓋といった喉の内部の組織にも脂肪がつくことで、内側からも気道が狭められます。

この結果、空気の通り道は恒常的に狭い状態となり、睡眠中の筋肉の弛緩が加わることで、いびきが発生しやすくなります。特に、BMI(Body Mass Index)が25以上の方は、いびきや睡眠時無呼吸症候群のリスクが高いとされています。BMIは「体重(kg) ÷ 身長(m) ÷ 身長(m)」で計算できます。

肥満がいびきに与える影響は、単に気道を物理的に狭くするだけではありません。肥満はインスリン抵抗性を引き起こし、全身の軽い炎症状態を招くことが知られています。この炎症が喉の粘膜のむくみにつながり、さらに気道を狭くする一因となる可能性も指摘されています。肥満を解消することは、いびき改善のための最も効果的な対策の一つであり、生活習慣病の予防という観点からも極めて重要です。

アルコールの摂取

「お酒を飲むと、いびきをかく」という経験を持つ人は多いでしょう。アルコールには、筋肉を弛緩させる作用(筋弛緩作用)があります。アルコールを摂取すると、全身の筋肉がリラックスしますが、これには上気道を支える喉の筋肉も含まれます。普段はいびきをかかない人でも、アルコールによって喉の筋肉が通常以上に緩むと、舌根沈下が起こりやすくなり、気道が狭窄していびきが発生します。

また、アルコールは鼻の血管を拡張させ、鼻粘膜を充血させる作用もあります。これにより鼻づまりが引き起こされ、口呼吸になりやすくなることも、いびきを助長する一因です。

特に注意したいのが、就寝直前の飲酒です。アルコールの血中濃度がピークを迎える時間帯に眠りにつくと、筋弛緩作用が最も強く現れるため、いびきや無呼吸のリスクが格段に高まります。いびきを改善したいのであれば、寝る3〜4時間前には飲酒を終えることが推奨されます。

喫煙

喫煙も、いびきの原因として無視できない要因です。タバコの煙に含まれるニコチンやタールなどの化学物質は、喉や鼻の粘膜に慢性的な炎症とむくみを引き起こします。炎症によって腫れた粘膜は、空気の通り道を物理的に狭くするため、いびきが発生しやすくなります。長年の喫煙習慣がある人は、喉が常にイガイガしたり、痰が絡んだりすることが多いですが、これは気道が慢性的な炎症状態にある証拠です。

さらに、喫煙は睡眠の質そのものを低下させることも知られています。ニコチンには覚醒作用があるため、深い睡眠を妨げ、眠りを浅くします。睡眠が浅くなると、些細な刺激でも目が覚めやすくなり、結果として睡眠が分断されがちです。喫煙がいびきと睡眠の質の両方に悪影響を及ぼすことを理解し、禁煙に取り組むことが根本的な解決につながります。

疲労・ストレス

過度な肉体疲労や精神的なストレスも、いびきの一因となります。疲労が蓄積していると、身体はそれを回復させようとして、より深い眠りに入ろうとします。深い睡眠中は、筋肉の弛緩が最大になるため、喉の筋肉も大きく緩み、気道が狭くなりやすいのです。普段よりぐったりと疲れた日に大きないびきをかくのは、このためです。

また、慢性的なストレスは自律神経のバランスを乱します。自律神経は呼吸や筋肉の緊張度をコントロールしているため、そのバランスが崩れると、睡眠中の呼吸が不安定になったり、喉の筋肉の緊張が適切に保てなくなったりして、いびきにつながることがあります。日々のストレスを上手に発散し、リラックスできる時間を確保することも、いびき対策として重要です。

口呼吸

本来、人間の呼吸は鼻で行うのが自然です。鼻には、吸い込んだ空気を加湿・加温し、フィルターのようにホコリやウイルスを取り除く機能があります。しかし、何らかの理由で鼻呼吸がしづらくなると、無意識のうちに口で呼吸するようになります。

睡眠中の口呼吸は、いびきの大きな原因となります。口を開けて寝ると、下顎が下がり、舌が喉の奥に落ち込む「舌根沈下」が非常に起こりやすくなります。これにより気道が塞がれ、激しいいびきや無呼吸を引き起こします。朝起きた時に喉がカラカラに乾いている人は、夜間に口呼吸をしている可能性が高いと言えます。鼻づまりなどの原因がないにもかかわらず口呼吸が癖になっている場合は、意識的に鼻呼吸を心がけるトレーニングや、口を閉じるテープなどのグッズ活用が有効です。

鼻の病気(アレルギー性鼻炎・副鼻腔炎など)

アレルギー性鼻炎(花粉症など)や副鼻腔炎(蓄膿症)、鼻風邪など、鼻の通りを悪くする病気は、いびきの直接的な原因となります。鼻が詰まっていると、必然的に口で呼吸せざるを得なくなり、前述の口呼吸によるいびきが発生します。

また、鼻の奥にある「アデノイド(咽頭扁桃)」や、鼻腔を左右に仕切る壁である「鼻中隔」に問題がある場合も、慢性的な鼻づまりを引き起こします。アデノイドが肥大する、あるいは鼻中隔が極端に曲がっている(鼻中隔弯曲症)と、空気の通り道が物理的に狭くなり、いびきの原因となります。これらの場合は、耳鼻咽喉科での専門的な治療が必要になることもあります。

加齢による筋力の低下

年齢を重ねると、全身の筋力が少しずつ低下していきます。これは、上気道の形を維持している舌や喉周りの筋肉も同様です。加齢によってこれらの筋肉のハリが失われ、たるんでくると、睡眠中に気道を十分に支えきれなくなり、気道が狭窄しやすくなります。

若い頃はいびきをかかなかったのに、40代、50代になってからいびきが気になるようになったというケースは、この加齢による筋力低下が大きく影響していると考えられます。体重や生活習慣に変化がなくても、加齢だけでいびきは発生しうるのです。口周りの筋肉を鍛えるエクササイズなどが、進行を緩やかにするのに役立つ場合があります。

骨格や身体的な特徴

生まれつきの骨格や顔の形が、いびきのかきやすさに関係していることもあります。

- 顎が小さい、下顎が後退している:下顎が小さいと、舌が収まるスペースも狭くなります。そのため、仰向けになると舌が喉の奥に落ち込みやすく、気道を塞ぎやすくなります。

- 首が短い、太い:首が短い、あるいは太い人は、構造的に気道が狭くなりやすい傾向があります。

- 扁桃が大きい:喉の左右にある口蓋扁桃が生まれつき大きい(扁桃肥大)と、それだけで気道が狭くなります。特に子どものいびきの主要な原因となります。

これらの身体的な特徴を持つ人は、肥満でなくてもいびきをかきやすい傾向にあります。セルフケアでの改善が難しい場合は、専門医に相談し、マウスピースや外科手術などの治療を検討することもあります。

薬の服用

一部の薬の副作用として、いびきが悪化することがあります。特に、筋弛緩作用のある睡眠薬や精神安定剤、抗ヒスタミン薬(一部のかぜ薬やアレルギーの薬に含まれる)などが該当します。これらの薬は、アルコールと同様に喉の筋肉を弛緩させるため、気道を狭くしていびきを誘発・悪化させる可能性があります。常用している薬がある場合で、いびきが気になる際は、自己判断で中断せず、処方した医師や薬剤師に相談することが重要です。

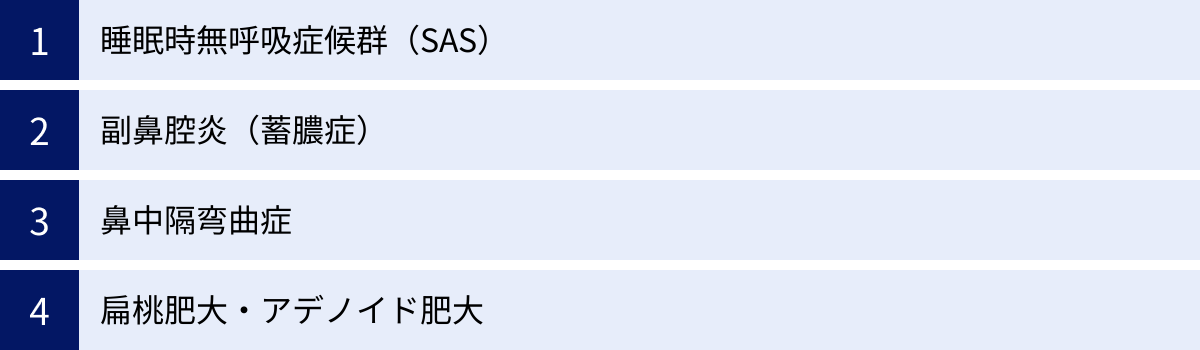

いびきによって引き起こされる可能性のある病気

いびきは、それ自体が病気なのではなく、何らかの病気の「症状」として現れている場合があります。特に、毎晩のようにかく大きないびきや、呼吸が止まるようないびきは、身体に深刻な影響を及ぼす病気が隠れているサインかもしれません。ここでは、いびきと密接に関連する代表的な病気について解説します。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)

いびきをかく人が最も注意すべき病気が、睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome: SAS)です。SASは、睡眠中に呼吸が何度も止まったり、浅くなったりする状態を繰り返す病気です。医学的には、「10秒以上の呼吸停止(無呼吸)や呼吸の低下(低呼吸)が、1時間あたり5回以上認められる状態」と定義されています。

SASのほとんどは、肥満や骨格の問題で上気道が物理的に閉塞する「閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)」です。睡眠中に喉の筋肉が緩んで気道が完全に塞がれると「無呼吸」となり、血液中の酸素濃度が急激に低下します。脳は危険を察知して覚醒反応を起こし、呼吸を再開させますが、眠りに戻ると再び気道が塞がるというサイクルを繰り返します。このため、本人は眠っているつもりでも、脳や身体は一晩中「窒息→覚醒」という過酷な状態に置かれているのです。

この結果、以下のような様々な症状が現れます。

- 激しいいびきと、その後の無呼吸

- 日中の耐えがたい眠気、集中力低下

- 起床時の頭痛、倦怠感

- 夜間の頻尿

SASを放置すると、慢性的な酸素不足と睡眠不足により、高血圧、糖尿病、不整脈、心筋梗塞、脳卒中といった命に関わる生活習慣病の発症リスクが健常者の数倍に高まることがわかっています。また、日中の強い眠気は、交通事故や労働災害の重大な原因ともなります。いびきに加えて、呼吸の停止や日中の強い眠気がある場合は、SASを強く疑い、速やかに専門医の診断を受ける必要があります。

副鼻腔炎(蓄膿症)

副鼻腔炎は、鼻の周囲にある空洞(副鼻腔)に炎症が起こり、膿がたまる病気で、一般に「蓄膿症」とも呼ばれます。主な症状は、粘り気のある黄色い鼻水、鼻づまり、頭痛、顔面痛、嗅覚の低下などです。

このうち、慢性的な鼻づまりは、いびきの直接的な原因となります。鼻からの呼吸が困難になると、睡眠中に無意識に口呼吸に切り替わります。口を開けて寝ると、舌が喉の奥に落ち込みやすくなり、気道を狭めていびきを引き起こします。

副鼻腔炎によるいびきは、まず原因である副鼻腔炎の治療が最優先となります。耳鼻咽喉科で抗生物質の投与や鼻の洗浄、場合によっては手術などを行い、鼻の通りを改善することで、いびきも軽減されることが期待できます。鼻づまりが長引いている場合は、一度耳鼻咽喉科を受診してみることをお勧めします。

鼻中隔弯曲症

鼻中隔とは、左右の鼻の穴を仕切っている壁のことです。この壁が、生まれつき、あるいは成長の過程や外傷などによって大きく左右どちらかに曲がっている状態を「鼻中隔弯曲症」と呼びます。多くの人である程度は曲がっていますが、その弯曲の程度が強いと、片方の鼻腔が極端に狭くなり、慢性的な鼻づまりや口呼吸の原因となります。

鼻中隔弯曲症による鼻づまりは、アレルギー性鼻炎などと異なり、薬では根本的な改善が難しいのが特徴です。そのため、睡眠中の口呼吸が常態化し、いびきに悩まされるケースが多く見られます。日常生活に支障をきたすほどの鼻づまりやいびきがある場合は、曲がった鼻中隔の骨や軟骨をまっすぐに矯正する外科手術(鼻中隔矯正術)が検討されます。この手術によって鼻の通りが劇的に改善し、いびきが解消されることも少なくありません。

扁桃肥大・アデノイド肥大

扁桃(扁桃腺)は、喉の奥にあるリンパ組織で、免疫機能の一部を担っています。口を開けたときに見える左右のものを「口蓋扁桃」、鼻の突き当たりにあるものを「咽頭扁桃(アデノイド)」と呼びます。

これらの扁桃組織が生まれつき大きい状態を「扁桃肥大」、アデノイドが大きい状態を「アデノイド肥大」といい、特に子どものいびきの最も一般的な原因となります。肥大した扁桃やアデノイドが、喉や鼻の奥の空気の通り道を物理的に狭くしてしまうため、睡眠中にいびきや無呼吸を引き起こします。

子どもの場合、大きないびきに加えて、いつも口をポカンと開けている(口呼吸)、寝汗が多い、寝相が悪い、夜中に何度も起きる、といったサインが見られることがあります。重症化すると、無呼吸による低酸素状態が成長や発達に影響を及ぼす可能性も指摘されており、日中の落ち着きのなさや学業不振につながることもあります。多くの場合、扁桃やアデノイドは成長とともに小さくなりますが、症状が強い場合は、切除手術が有効な治療法となります。お子さんのいびきが気になる場合は、小児科や耳鼻咽喉科に相談することが大切です。

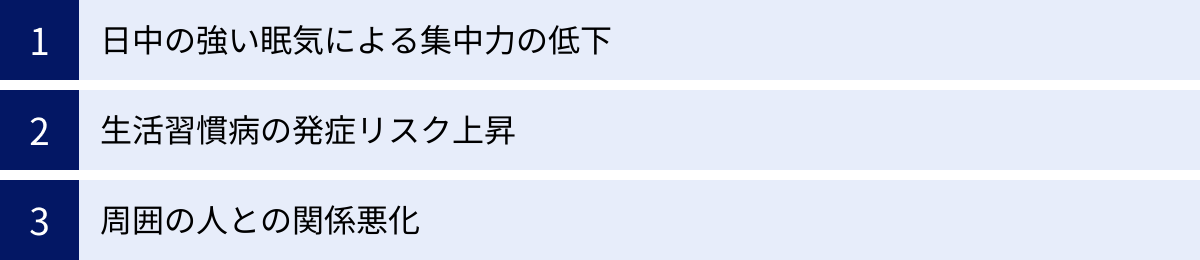

いびきを放置するリスク

いびきは、単なる睡眠中の騒音問題ではありません。特に、病的な原因が背景にあるいびきを長期間放置することは、心身の健康や社会生活に様々な深刻なリスクをもたらします。ここでは、いびきを放置することで生じる具体的な3つのリスクについて解説します。

日中の強い眠気による集中力の低下

危険ないびき、特に睡眠時無呼吸症候群(SAS)を伴ういびきをかく人は、睡眠の質が著しく低下しています。夜間に無呼吸と覚醒を繰り返すことで、脳と身体を休ませるための深い睡眠(ノンレム睡眠)がほとんど取れていない状態になります。その結果、何時間寝ても疲れが取れず、日中に強烈な眠気や倦怠感に襲われます。

この病的な眠気は、日常生活の様々な場面で深刻な影響を及ぼします。

- 仕事や学業への影響:会議中や授業中に居眠りをしてしまう、単純なミスが増える、新しいことを覚えられないなど、集中力や記憶力の低下によってパフォーマンスが著しく悪化します。

- 交通事故のリスク:特に危険なのが、自動車の運転です。眠気による注意散漫や居眠り運転は、命に関わる重大な事故を引き起こす可能性があります。SAS患者の交通事故率は、健常者の数倍にのぼるとの報告もあります。

- QOL(生活の質)の低下:常に眠気やだるさを感じているため、趣味や人付き合いを楽しむ気力がなくなり、生活全般の満足度が低下してしまいます。うつ病などの精神的な不調を併発するケースも少なくありません。

「意志が弱いから眠い」「寝不足だから仕方ない」と自己判断するのではなく、日中の耐えがたい眠気の裏には、夜間のいびきや無呼吸が隠れている可能性を疑うことが重要です。

生活習慣病の発症リスク上昇

いびき、特にSASを放置する最大のリスクは、命に関わる様々な生活習慣病の発症率を大幅に高めることです。睡眠中の無呼吸は、身体を慢性的な「低酸素状態」に陥らせます。この低酸素状態が、心臓や血管、そして全身の代謝システムに深刻なダメージを与えるのです。

- 高血圧:無呼吸によって交感神経が過剰に刺激され、血管が収縮するため、血圧が上昇します。SAS患者の約半数が高血圧を合併しているとされ、治療抵抗性(薬が効きにくい)高血圧の大きな原因の一つと考えられています。

- 糖尿病:低酸素状態は、血糖値をコントロールするインスリンの働きを悪くします(インスリン抵抗性)。これにより、血糖値が下りにくくなり、2型糖尿病の発症リスクが高まります。

- 心血管疾患:低酸素と頻繁な覚醒反応は、心臓に大きな負担をかけ、不整脈(特に心房細動)を引き起こしやすくします。また、動脈硬化を促進し、心筋梗塞や狭心症といった虚血性心疾患のリスクを約3倍に高めると報告されています。

- 脳血管疾患:高血圧や動脈硬化が進行することで、脳梗塞や脳出血といった脳卒中のリスクも約4倍に増加すると言われています。

このように、いびきと無呼吸は、気づかないうちに全身の血管を蝕み、生命を脅かす病気の引き金となります。いびきを治療することは、これらの恐ろしい病気を予防するための重要な一手となるのです。

周囲の人との関係悪化

いびきは、本人の健康問題だけでなく、社会的な問題、特に家族やパートナーとの人間関係に深刻な影響を及ぼすことがあります。

いびきの騒音は、同室で眠る人の睡眠を妨げます。毎晩のように続く大きないびきのせいで、パートナーが寝不足になったり、眠りが浅くなったりすることは少なくありません。睡眠不足はイライラや体調不良につながり、日中の夫婦喧嘩の原因になることもあります。

問題が深刻化すると、寝室を別にせざるを得なくなる「家庭内別居」の状態に陥るケースもあります。また、友人との旅行や出張など、他者と共同で宿泊する機会を避けるようになる人もいます。いびきが原因で、大切な人との親密な関係が損なわれたり、社会的な活動に制限が生じたりすることは、本人にとって大きな精神的苦痛となります。

いびきは、指摘する側もされる側もデリケートな問題です。しかし、それを「恥ずかしい」「うるさい」といった感情的な問題で終わらせるのではなく、「身体の不調のサインかもしれない」という健康問題として捉え、共に解決策を探していく姿勢が、本人にとっても周囲の人にとっても重要です。いびきを改善することは、自分自身の健康を守るだけでなく、大切な人との良好な関係を維持するためにも不可欠と言えるでしょう。

今すぐ始められる!自分でできるいびき対策10選

病院での治療を検討する前に、まずは生活習慣を見直し、自分でできる対策から始めてみましょう。いびきの原因の多くは、日々の暮らしの中に潜んでいます。ここでは、今日からでも実践できる効果的ないびき対策を10個、具体的な方法とともにご紹介します。複数の対策を組み合わせることで、より高い効果が期待できます。

① 横向きで寝る

いびき対策の基本中の基本は、寝る姿勢を工夫することです。特に、仰向けで寝ると、重力によって舌の付け根(舌根)や軟口蓋が喉の奥に落ち込み、気道を塞ぎやすくなります。これが「舌根沈下」で、いびきの大きな原因です。

これを防ぐ最も簡単な方法が、横向きで寝ることです。横向きの姿勢をとることで、舌が横にずれるため、喉の奥への落ち込みを物理的に防ぎ、気道のスペースを確保しやすくなります。普段から仰向けで寝る癖がある人は、意識して横向きで寝るように心がけてみましょう。

ただ、寝ている間に無意識に仰向けに戻ってしまうことも多いです。その場合は、抱き枕を活用するのがおすすめです。抱き枕を抱えることで、自然と横向きの姿勢をキープしやすくなります。また、背中にクッションや丸めたタオルなどを置くことで、仰向けになるのを防ぐという方法もあります。

② 枕の高さ・硬さを見直す

寝姿勢と同じくらい重要なのが、毎日使っている枕です。枕の高さが合っていないと、気道が圧迫されていびきの原因になります。

- 高すぎる枕:顎が引けて首が圧迫され、気道が曲がって狭くなります。

- 低すぎる枕:頭が下がり、口が開きやすくなるため、舌根沈下を誘発します。

- 柔らかすぎる枕:頭が沈み込みすぎてしまい、寝返りが打ちにくく、首の位置が不安定になります。

理想的なのは、立っている時と同じような自然な首のカーブを、寝ている間もキープできる高さの枕です。横向きで寝た際には、首の骨が床と平行になる高さが目安となります。硬さは、頭が沈み込みすぎず、かつ適度なフィット感があるものが良いでしょう。枕元にバスタオルを何枚か用意しておき、重ねて高さを微調整しながら、自分にとって最も呼吸が楽に感じる高さを探してみるのも一つの方法です。

③ 適正な体重を維持する

肥満が原因のいびきには、減量が最も根本的で効果的な対策です。首周りや喉についた脂肪が減少すれば、気道の圧迫が解消され、空気の通り道が広がります。研究によっては、体重を10%減らすだけで、睡眠時無呼吸の重症度が約50%改善するというデータもあります。

減量のためには、食事と運動の両面からのアプローチが不可欠です。

- 食事:摂取カロリーが消費カロリーを上回らないように、バランスの取れた食事を心がけましょう。高カロリーな揚げ物や脂っこい食事、糖分の多い菓子類やジュースを控え、野菜やきのこ、海藻類など食物繊維の豊富な食品を積極的に摂ることが大切です。特に夕食は、就寝の3時間前までに済ませ、軽めにすると良いでしょう。

- 運動:ウォーキングやジョギング、水泳などの有酸素運動は、脂肪燃焼に効果的です。まずは1日30分程度から、無理のない範囲で継続することを目指しましょう。運動習慣は、ストレス解消や睡眠の質の向上にもつながります。

④ 寝る前の飲酒を控える

アルコールは喉の筋肉を弛緩させ、いびきを悪化させる大きな原因です。特に、就寝の3〜4時間前以降の飲酒は避けるようにしましょう。お酒を飲む場合は、早い時間に切り上げ、量を控えめにすることが重要です。寝酒は、眠りを浅くし、利尿作用によって夜中に目が覚める原因にもなるため、睡眠の質を著しく低下させます。良い睡眠のためには、寝る前の飲酒は百害あって一利なしと心得ましょう。

⑤ 禁煙する

タバコの煙は、喉や鼻の粘膜に慢性的な炎症を引き起こし、気道を狭くします。いびき改善と全身の健康のためにも、禁煙は非常に重要です。すぐに禁煙するのが難しい場合は、まずは本数を減らすことから始めたり、禁煙外来で専門家のサポートを受けたりすることも有効な選択肢です。禁煙に成功すれば、いびきの改善だけでなく、様々な病気のリスクを低減できます。

⑥ 鼻づまりを解消する

鼻が詰まっていると、口呼吸になり、いびきをかきやすくなります。アレルギー性鼻炎や風邪などで一時的に鼻が詰まっている場合は、以下のような対策が有効です。

- 点鼻薬の使用:市販の血管収縮剤を含む点鼻薬は即効性がありますが、長期連用は副作用のリスクがあるため、説明書をよく読んで使用しましょう。

- 鼻うがい:生理食塩水で鼻の中を洗浄することで、アレルゲンやウイルスを洗い流し、鼻の通りを良くします。

- 蒸しタオル:鼻を温めることで血行が良くなり、一時的に鼻づまりが緩和されます。

慢性的な鼻づまりがある場合は、副鼻腔炎や鼻中隔弯曲症などの病気が隠れている可能性もあるため、耳鼻咽喉科の受診をお勧めします。

⑦ 口周りの筋肉を鍛える

加齢などによって衰えた舌や喉、口周りの筋肉を鍛えることで、睡眠中の舌根沈下を防ぎ、いびきの改善が期待できます。「あいうべ体操」は、手軽にできる効果的なトレーニングとして知られています。

- 「あー」と口を大きく開ける。

- 「いー」と口を横に大きく広げる。

- 「うー」と唇を強く前に突き出す。

- 「べー」と舌を突き出して、下へ伸ばす。

この「あ・い・う・べ」の動きを1セットとし、1日に30セット程度を目安に行いましょう。声は出さなくても大丈夫です。継続することで、口呼吸の改善や顔の引き締め効果も期待できます。

⑧ 部屋の湿度を適切に保つ

空気が乾燥していると、喉や鼻の粘膜が乾いて炎症を起こしやすくなり、いびきの原因となります。特に冬場は、暖房の使用で室内が乾燥しがちです。加湿器を使って、寝室の湿度を50〜60%程度に保つようにしましょう。加湿器がない場合は、濡れタオルを部屋に干しておくだけでも効果があります。適度な湿度は、ウイルスの活動を抑制し、風邪の予防にもつながります。

⑨ 市販のいびき対策グッズを活用する

セルフケアの一環として、市販のいびき対策グッズを試してみるのも良い方法です。鼻腔を広げるテープ、口呼吸を防ぐテープ、気道を確保しやすくする枕など、様々な製品があります。これらのグッズは、いびきの原因に合わせて選ぶことが大切です。後の章で詳しく解説しますが、手軽に始められる対策として有効です。

⑩ ストレスを解消する

過度なストレスは自律神経の乱れを招き、睡眠の質を低下させ、いびきを悪化させる一因となります。自分なりのリラックス方法を見つけ、心身の緊張をほぐす時間を作りましょう。

- ぬるめのお湯にゆっくり浸かる

- アロマテラピーやヒーリングミュージックを活用する

- 就寝前に軽いストレッチをする

- スマートフォンやPCの使用を就寝1時間前にはやめる

心穏やかな状態で眠りにつくことが、質の高い睡眠といびきの軽減につながります。

これらの対策は、一つだけを試すのではなく、自分の原因に合わせて複数を組み合わせることが、いびき改善への近道です。

おすすめのいびき対策グッズ

生活習慣の改善と並行して、市販のいびき対策グッズを活用することで、より効果的にいびきを軽減できる場合があります。様々な種類のグッズがありますが、自分のいびきの原因やタイプに合わせて選ぶことが重要です。ここでは、代表的な4つの対策グッズの特徴、メリット、デメリットを解説します。

| グッズの種類 | 主な効果 | メリット | デメリット・注意点 |

|---|---|---|---|

| 鼻腔拡張テープ | 鼻腔を物理的に広げ、鼻呼吸を促進する | 手軽に試せる、即効性が期待できる、安価 | 肌がかぶれる可能性、効果は一時的、根本解決ではない |

| マウスピース(市販) | 下顎を少し前に出した状態で固定し、気道を確保する | 舌根沈下によるいびきに効果的 | 歯や顎に負担がかかる、違和感が強い場合がある、自己判断での使用はリスクも |

| 口閉じテープ | 唇を物理的に閉じ、口呼吸から鼻呼吸へ促す | 口の渇きを防ぐ、鼻呼吸の習慣づけに役立つ | 肌への刺激、鼻が完全に詰まっていると使用できない(窒息リスク) |

| いびき防止用の枕 | 気道を確保しやすい寝姿勢(横向き寝など)をサポート | 自然な形で対策できる、睡眠の質全体の向上も期待できる | 自分に合うものを見つけるのが難しい、価格が比較的高価なものも |

鼻腔拡張テープ

鼻腔拡張テープは、プラスチックのバーが入ったテープを鼻に貼ることで、鼻翼(小鼻)を外側に広げ、鼻からの空気の通り道を物理的に確保するグッズです。鼻づまりが原因で口呼吸になり、いびきをかいている人に特に効果が期待できます。

メリットは、ドラッグストアなどで手軽に購入でき、価格も比較的安価である点です。貼るだけなので使い方も簡単で、鼻の通りが良くなるのをすぐに実感できることが多いでしょう。アレルギー性鼻炎や風邪による一時的な鼻づまりの際に、補助的に使用するのに非常に便利です。

デメリットとしては、テープの粘着剤によって肌がかぶれたり、赤くなったりすることがあります。肌が弱い人は、敏感肌用の製品を選ぶなどの注意が必要です。また、このテープはあくまで対症療法であり、鼻づまりの根本的な原因(副鼻腔炎など)を治療するものではありません。効果も一時的なものに限られます。

マウスピース(市販品)

市販のマウスピースは、下顎を数ミリ前に突き出した状態で固定することにより、舌が喉の奥に落ち込む「舌根沈下」を防ぎ、気道を広げることを目的としています。肥満や顎が小さいことなどが原因で、喉の奥が狭くなっていびきをかくタイプの人に適しています。

メリットは、舌根沈下といういびきの根本的な原因の一つに直接アプローチできる点です。正しく装着できれば、高い効果が期待できます。

しかし、市販品の使用には大きな注意が必要です。自分の歯並びや顎の形に合わないマウスピースを無理に使うと、歯や顎関節に過度な負担がかかり、歯並びが悪化したり、顎関節症を引き起こしたりするリスクがあります。多くは自分でお湯につけて歯形をとるタイプですが、精密な調整は困難です。もしマウスピースを試すのであれば、まずは歯科医院で相談し、専門家が作成するオーダーメイドのもの(スリープスプリント)を検討するのが最も安全で確実です。

口閉じテープ

口閉じテープ(マウステープ)は、その名の通り、睡眠中に唇をテープで物理的に閉じて、口呼吸を防ぎ、鼻呼吸を促すためのグッズです。口を開けて寝る癖があり、それがいびきの原因となっている人に有効です。

メリットは、口呼吸を防ぐことで、いびきの軽減だけでなく、朝起きた時の口や喉の渇き、口臭の予防にもつながる点です。鼻呼吸を習慣づけるためのトレーニングとしても役立ちます。

デメリットは、テープによる肌への刺激です。毎日使うことで、唇の周りがかぶれたり荒れたりすることがあります。また、最も注意すべき点は、鼻が完全に詰まっている人が使用すると窒息の危険があることです。アレルギー性鼻炎がひどい時期や、風邪で鼻が詰まっているときには絶対に使用しないでください。使用する際は、鼻呼吸が問題なくできることを確認してからにしましょう。

いびき防止用の枕

いびき対策として専用に設計された枕も数多く市販されています。これらの枕は、主に二つのアプローチでいびきの軽減を目指します。

- 横向き寝を促進するタイプ:中央がくぼんでいたり、両サイドが高くなっていたりする形状で、自然に横向きの姿勢をとりやすく、またキープしやすくなるように設計されています。

- 気道を確保するタイプ:首の部分のカーブを適切にサポートし、仰向けで寝た場合でも顎が上がり、気道がまっすぐになるような構造になっています。

メリットは、寝具を変えるだけという自然な形で対策ができ、特別な違和感なく使用できる点です。自分に合った枕が見つかれば、いびきの改善だけでなく、肩こりや首の痛みの軽減、睡眠の質全体の向上も期待できます。

デメリットは、「自分に合う枕」を見つけるのが難しいという点です。人の体型や寝姿勢の好みは千差万別なため、万人に合う枕というものは存在しません。価格も一般的な枕より高価なものが多く、試してみないと効果がわからないという側面があります。購入する際は、返品保証やお試し期間がある製品を選ぶと安心です。

これらのグッズは、自分のいびきの原因を正しく理解した上で、補助的に活用するものと考えるのが良いでしょう。特に、呼吸が止まるなどの危険ないびきのサインがある場合は、グッズに頼る前に、まず専門医に相談することが最優先です。

病院での治療も選択肢に|受診の目安と治療法

セルフケアや対策グッズを試してもいびきが改善しない場合や、危険ないびきの特徴に当てはまる場合は、専門の医療機関を受診することを強くお勧めします。いびきの背景には、睡眠時無呼吸症候群(SAS)などの治療が必要な病気が隠れている可能性があり、それを放置することは健康への大きなリスクとなります。ここでは、病院を受診すべき目安や、どのような検査・治療が行われるのかを詳しく解説します。

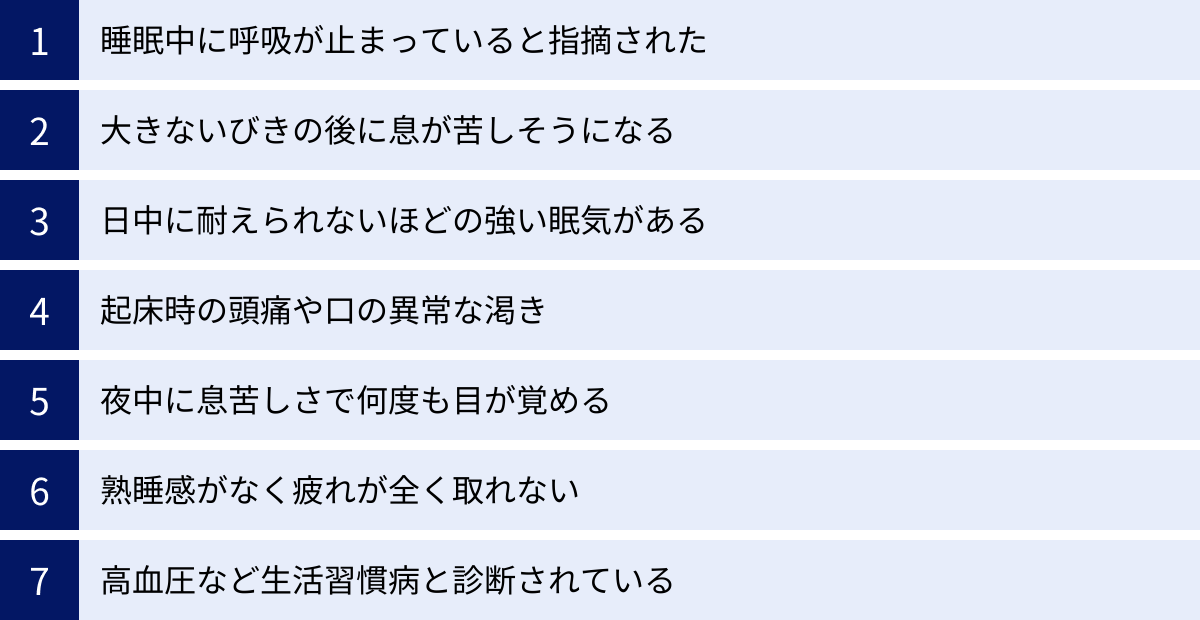

病院を受診すべき症状のサイン

以下のようなサインが一つでも見られる場合は、自己判断で様子を見ずに、専門医に相談しましょう。これらは、単なるいびきではなく、治療が必要な病的な状態であることを示唆しています。

- 家族やパートナーから、睡眠中に呼吸が止まっていると指摘された(最も重要なサイン)

- 大きないびきの後、息が苦しそうになったり、あえいだりすることがある

- 日中に、会議中や運転中など、起きていなければならない状況で強い眠気に襲われる

- 朝起きた時に頭痛がする、口が異常に乾いている

- 夜中に何度も目が覚める(特に息苦しさで)

- 十分な時間寝ても、熟睡感がなく、疲れが全く取れない

- 高血圧、糖尿病、心臓病などの生活習慣病と診断されている

これらの症状は、睡眠の質の著しい低下と、身体が低酸素状態に陥っている可能性を示しています。特に呼吸の停止は、SASの典型的な症状であり、最も危険な兆候です。迷わず受診を決断してください。

いびきの相談は何科に行くべき?

いびきを相談できる診療科はいくつかあり、原因や疑われる病気によって異なります。主な選択肢は以下の通りです。

耳鼻咽喉科

鼻や喉に原因があると考えられる場合に、まず相談すべき診療科です。アレルギー性鼻炎、副鼻腔炎、鼻中隔弯曲症、扁桃肥大、アデノイド肥大など、上気道の物理的な構造の問題を診断・治療する専門家です。ファイバースコープなどを使って鼻や喉の状態を直接観察し、いびきの原因を特定します。

呼吸器内科

いびきに加えて、睡眠中の無呼吸や日中の強い眠気など、睡眠時無呼吸症候群(SAS)が強く疑われる場合に適した診療科です。肺や気管支など呼吸器全般を専門としており、SASの診断に不可欠な睡眠検査(簡易検査や精密検査)や、代表的な治療法であるCPAP(シーパップ)療法の導入・管理を行います。

睡眠外来・いびき外来

睡眠に関する問題を総合的に診断・治療する専門外来です。耳鼻咽喉科医や呼吸器内科医、精神科医、歯科医などが連携している場合も多く、多角的な視点からいびきの原因を特定し、最適な治療法を提案してくれます。いびきの原因がはっきりしない場合や、総合的な診断を希望する場合には、睡眠外来(または「いびき外来」「睡眠クリニック」など)を受診するのが最も確実です。

病院で行われる主な検査

病院では、問診に加えて、いびきや無呼吸の状態を客観的に評価するための検査が行われます。

- 問診・診察:自覚症状、日中の眠気の程度(エプワース眠気尺度などの質問票を使用)、生活習慣、既往歴などを詳しく聞き取ります。また、体重や血圧の測定、喉や鼻の視診なども行います。

- 簡易検査(ポータブルアプノモニター):自宅で行える簡単な検査です。手の指や鼻の下にセンサーを装着する小型の装置を貸し出し、一晩眠ります。睡眠中の呼吸の状態、血液中の酸素飽和度、いびきの音などを記録し、無呼吸・低呼吸の回数(AHI)を測定します。この検査でSASが強く疑われた場合、さらに詳しい検査に進みます。

- 精密検査(ポリソムノグラフィー検査:PSG):通常、1〜2泊の入院で行われる最も精密な検査です。脳波、眼球運動、心電図、筋電図、呼吸、血中酸素飽和度など、睡眠に関する多くの生体信号を同時に記録します。この検査により、無呼吸の重症度だけでなく、睡眠の深さや質、無呼吸が睡眠に与える影響などを詳細に評価でき、確定診断と治療方針の決定に不可欠です。

病院での専門的な治療法

検査の結果、治療が必要と診断された場合、原因や重症度に応じて以下のような専門的な治療が行われます。

CPAP(シーパップ)療法

中等症から重症の閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)に対する最も標準的で効果の高い治療法です。CPAP(Continuous Positive Airway Pressure:経鼻的持続陽圧呼吸療法)は、鼻に装着したマスクから、装置本体が送り出す一定の圧力をかけた空気を気道に送り込み、その風圧で睡眠中に喉が塞がるのを防ぎます。

CPAP療法を行うことで、睡眠中の無呼吸やいびきは劇的に改善し、睡眠の質が向上します。その結果、日中の眠気や倦怠感が解消され、高血圧などの生活習慣病のリスクを低減させる効果も証明されています。一定の基準を満たせば健康保険が適用され、毎月通院して装置のレンタルを受けるのが一般的です。

マウスピース(スリープスプリント)

軽症から中等症のOSASや、単純いびき症に用いられる治療法です。歯科や口腔外科で、患者さん一人ひとりの歯形に合わせてオーダーメイドで作成する口腔内装置(マウスピース)を、睡眠中に装着します。下顎を上顎よりも少し前に出た位置で固定することにより、舌の付け根が持ち上がり、気道のスペースを広げます。

CPAPのような装置が不要で、持ち運びが便利なため、旅行や出張が多い人にも適しています。ただし、重症のSASには効果が不十分な場合や、歯や顎関節に問題がある人には適用できないことがあります。これも健康保険の適用が可能です。

外科手術

鼻や喉の物理的な構造に明らかな問題があり、それが直接のいびきの原因となっている場合に選択される治療法です。

- 鼻の手術:鼻中隔弯曲症に対する「鼻中隔矯正術」や、アレルギー性鼻炎に対する「下鼻甲介粘膜焼灼術」などがあり、鼻の通りを改善します。

- 喉の手術:子どものいびきの原因となることが多い扁桃肥大やアデノイド肥大に対して行われる「口蓋扁桃摘出術」「アデノイド切除術」が代表的です。成人のOSASに対して、軟口蓋の一部を切除する手術(UPPPなど)もありますが、効果や適応は慎重に判断されます。

手術は、他の治療法で効果が見られない場合や、解剖学的な問題が明確な場合に検討されます。

【属性別】いびきの特徴と注意点

いびきの原因や現れ方は、性別や年齢によっても特徴が異なります。ここでは、特に注意が必要な「女性」と「子ども」のいびきに焦点を当て、その特有の原因と対処法について解説します。

女性のいびきとホルモンバランスの関係

一般的に、いびきや睡眠時無呼吸症候群(SAS)は男性に多いというイメージがありますが、女性も決して無関係ではありません。特に、ライフステージの変化に伴うホルモンバランスの変動が、女性のいびきに大きく影響します。

その鍵を握るのが、女性ホルモンの一つである「プロゲステロン」です。プロゲステロンには、上気道を開く筋肉(開大筋)の活動を活発にする作用があります。そのため、プロゲステロンの分泌が活発な若い女性は、男性に比べて喉の筋肉が緩みにくく、気道が確保されやすいため、いびきをかきにくいのです。

しかし、このホルモンの恩恵は、年齢とともに変化します。

- 更年期・閉経後:閉経を迎えると、プロゲステロンの分泌が急激に減少します。これにより、上気道開大筋の活動が低下し、男性と同じように喉の筋肉が緩みやすくなります。さらに、更年期には内臓脂肪がつきやすくなるため、肥満も相まって、閉経後の女性のSAS有病率は、閉経前と比べて2〜3倍に増加すると報告されています。急にいびきをかくようになった、音が大きくなったと感じる場合は、更年期の影響が考えられます。

- 妊娠中:妊娠後期になると、体重増加やホルモンバランスの変化、大きくなった子宮が横隔膜を押し上げることなどが原因で、いびきや無呼吸が悪化することがあります。妊娠中の重いSASは、妊娠高血圧症候群や胎児の発育への影響も懸念されるため、注意が必要です。

女性のいびきは、男性に比べて呼吸の停止時間が短かったり、完全な無呼吸よりも低呼吸(呼吸が浅くなる)が多かったりする傾向があり、典型的なSASの症状が見過ごされやすいことも特徴です。日中の眠気よりも、疲労感、気分の落ち込み、不眠といった症状で現れることも多いため、「更年期だから」「疲れているから」と自己判断せず、いびきが気になる場合は専門医に相談することが大切です。

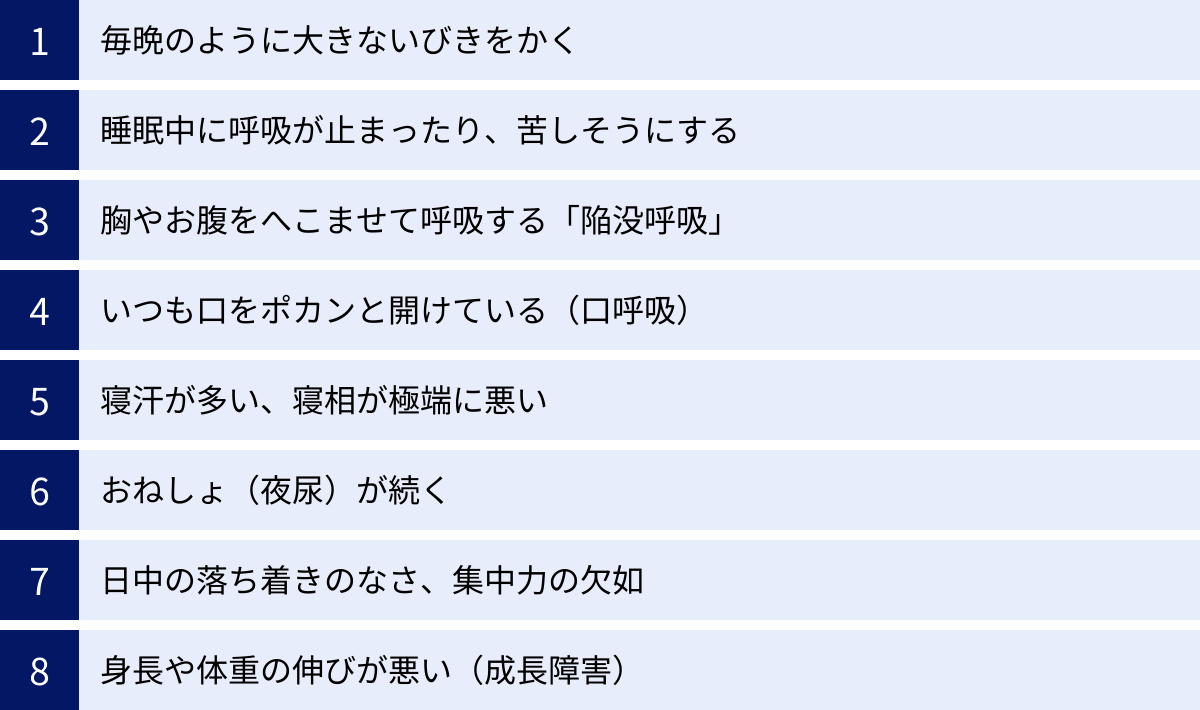

子どものいびきの原因と対処法

子どものいびきは、大人とは異なる原因で起こることが多く、そのサインを見逃さないことが保護者の重要な役割となります。子どものいびきにおける最大の原因は、アデノイド肥大と扁桃肥大です。

アデノイド(咽頭扁桃)と口蓋扁桃は、免疫機能が活発な幼児期から学童期にかけて生理的に大きくなり、通常は10歳頃をピークに自然と小さくなっていきます。しかし、この組織が過度に大きいと、子どもの狭い喉や鼻の気道を物理的に塞いでしまい、激しいいびきや無呼吸を引き起こします。

子どものいびきで注意すべきサインは以下の通りです。

- 毎晩のように大きないびきをかく

- 睡眠中に呼吸が止まったり、苦しそうにしたりする

- 胸やお腹をへこませて呼吸する「陥没呼吸」が見られる

- いつも口をポカンと開けている(口呼吸)

- 寝汗が多い、寝相が極端に悪い

- おねしょ(夜尿)が続く

- 日中の落ち着きのなさ、集中力の欠如

- 年齢の割に身長や体重の伸びが悪い(成長障害)

子どもの睡眠時無呼吸は、質の良い睡眠を妨げることで、成長ホルモンの分泌を阻害したり、脳の発達に影響を与えたりする可能性が指摘されています。その結果、低身長や学習能力の低下、多動性などの問題につながることがあります。

「子どものいびきはそのうち治る」と安易に考えず、上記のようなサインが見られたら、まずはかかりつけの小児科や耳鼻咽喉科に相談してください。診察の結果、アデノイド・扁桃肥大が重度で、成長や発達への影響が懸念される場合には、摘出する外科手術が検討されます。手術によって気道が確保されると、いびきや無呼吸が劇的に改善し、健やかな成長を取り戻せるケースが多くあります。子どもの健やかな未来のために、いびきというサインを見逃さないようにしましょう。