「昨夜はぐっすり眠ったはずなのに、朝から身体が重くてだるい」「日中に強い眠気に襲われて仕事に集中できない」。こうした悩みを抱えている方は少なくないでしょう。現代社会はストレスや不規則な生活習慣など、睡眠の質を低下させる要因に満ちています。単に長く眠るだけでは、心身の疲労は回復しません。重要なのは、睡眠の「質」と「時間」の両方を最適化することです。

この記事では、疲労回復と睡眠の密接な関係を科学的な視点から解き明かし、ご自身の睡眠の質をチェックする方法、そして質と時間を改善するための具体的な7つのコツを詳しく解説します。さらに、睡眠の質を高める食事や、多くの人が抱く睡眠に関する疑問にもお答えします。

この記事を読み終える頃には、あなたに合った最適な睡眠法を見つけ、すっきりとした目覚めと活力に満ちた毎日を手に入れるための第一歩を踏み出せるはずです。

目次

そもそも疲労回復と睡眠の関係とは

私たちは毎日、当たり前のように睡眠をとっていますが、その間に身体の中で何が起こっているのかを深く考える機会は少ないかもしれません。睡眠は単なる活動の停止期間ではなく、心身のメンテナンスと回復を行うための、生命維持に不可欠な時間です。なぜ睡眠が疲労回復に繋がるのか、そしてなぜ「寝ても疲れない」という事態が起こるのか、そのメカニズムと原因を掘り下げていきましょう。

なぜ睡眠で疲れがとれるのか

睡眠が疲労を回復させる理由は、主に「脳と身体の休息」「ホルモンバランスの調整」「免疫機能の維持」という3つの大きな役割に集約されます。これらが連携して機能することで、私たちは翌日への活力を取り戻すことができます。

脳と身体の休息

日中の活動で、私たちの脳と身体は絶えずエネルギーを消費し、疲労物質を蓄積しています。睡眠は、この疲労をリセットするための重要なプロセスです。

まず脳の休息についてです。脳は覚醒中、膨大な情報を処理し続けるため、その活動の副産物として「アミロイドβ」などの老廃物が蓄積されます。この老廃物が溜まりすぎると、脳機能の低下を引き起こすと考えられています。睡眠中、特に深いノンレム睡眠時には、脳の老廃物を洗い流す「グリンパティックシステム」という浄化システムが活発に働きます。 脳脊髄液が脳の組織内を循環し、これらの老廃物を効率的に除去してくれるのです。これにより、脳はリフレッシュされ、翌日の記憶力や集中力、思考力が回復します。

次に身体の休息です。筋肉は日中の運動や姿勢の維持によって微細な損傷を受け、疲労します。睡眠中は、身体の活動が最小限に抑えられるため、筋肉が弛緩し、修復プロセスに専念できます。後述する「成長ホルモン」の働きと相まって、損傷した筋繊維の修復や再生が促進されます。これが、運動後の筋肉痛や身体的な疲労感が睡眠によって和らぐ理由です。

ホルモンバランスの調整

睡眠は、体内の様々なホルモン分泌をコントロールする重要な役割を担っています。これらのホルモンは、心身の回復、成長、ストレス対処などに深く関わっています。

- 成長ホルモン: 一般的に子供の成長に不可欠なホルモンとして知られていますが、成人にとっても極めて重要です。成長ホルモンは、入眠後に訪れる最初の深いノンレム睡眠時に最も多く分泌され、日中に傷ついた細胞や組織の修復、新陳代謝の促進、疲労回復に貢献します。肌のターンオーバーを促す働きもあるため、「睡眠は最高の美容液」と言われる所以でもあります。

- コルチゾール: 「ストレスホルモン」とも呼ばれ、ストレスに対応するために分泌されます。コルチゾールの分泌は、通常、早朝に最も高くなり、私たちを覚醒させ、日中の活動に備えさせます。夜になると分泌量は自然に低下し、心身がリラックスモードへと切り替わります。しかし、慢性的なストレスや睡眠不足に陥ると、このリズムが乱れ、夜間でもコルチゾールの値が高いままになりがちです。その結果、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりして、疲労回復が妨げられてしまいます。

- メラトニン: 「睡眠ホルモン」として知られ、自然な眠りを誘う働きがあります。メラトニンは、朝に太陽の光を浴びてから約14〜16時間後に分泌が始まり、体温を少しずつ下げて身体を睡眠に適した状態に導きます。このメラトニンが十分に分泌されることが、質の高い睡眠には不可欠です。

このように、睡眠中に各種ホルモンが適切なタイミングで分泌・調整されることで、身体は効率的に回復し、翌日の活動に備えることができるのです。

免疫機能の維持

「風邪をひいたら、まず寝ること」とよく言われますが、これには科学的な根拠があります。睡眠は、私たちの身体を病原体から守る免疫システムを正常に機能させるために欠かせません。

睡眠中、特に深いノンレM睡眠時には、免疫システムを司る「サイトカイン」というタンパク質の産生が活発になります。 サイトカインは、ウイルスや細菌に感染した細胞を攻撃するT細胞などの免疫細胞を活性化させたり、炎症反応をコントロールしたりする働きを持っています。

睡眠が不足すると、このサイトカインの産生が減少し、免疫細胞の働きが鈍くなってしまいます。その結果、感染症にかかりやすくなったり、回復が遅れたりするのです。実際に、睡眠時間が短い人は風邪をひきやすいという研究報告もあります。健康を維持し、病気から身を守るためにも、十分な睡眠は不可欠と言えるでしょう。

寝ても疲れが取れない主な原因

十分な時間眠っているはずなのに、なぜか疲れが抜けない。その背景には、いくつかの原因が考えられます。単なる寝不足だけでなく、睡眠の「質」や生活習慣、さらには病気の可能性も視野に入れる必要があります。

睡眠の質が低い

疲れが取れない最大の原因として、睡眠の「質」の低下が挙げられます。睡眠時間は確保できていても、眠りが浅かったり、夜中に何度も目が覚めたり(中途覚醒)すると、心身の回復プロセスが十分に行われません。

質の低い睡眠では、疲労回復に最も重要な「深いノンレム睡眠」に到達する時間が短くなります。その結果、脳の老廃物除去や成長ホルモンの分泌が不十分になり、身体的・精神的な疲労が翌日に持ち越されてしまうのです。

睡眠の質を低下させる要因には、ストレス、不安、就寝前のアルコールやカフェインの摂取、スマートフォンなどのブルーライト、不適切な寝室環境(温度、湿度、光、音)など、様々なものがあります。

睡眠時間が不足している(睡眠負債)

自覚がなくとも、慢性的に睡眠時間が足りていない状態、いわゆる「睡眠負債」が蓄積している可能性もあります。平日のわずかな睡眠不足が、まるで借金のように積み重なり、心身に悪影響を及ぼす状態を指します。

例えば、理想的な睡眠時間が8時間である人が、毎日6時間しか眠れていない場合、1日に2時間の睡眠負債が溜まります。これが1週間続くと14時間もの負債となり、週末に多少長く寝た(寝だめした)くらいでは到底返済しきれません。

睡眠負債が溜まると、日中の集中力や判断力の低下、気分の落ち込み、免疫力の低下などを引き起こし、常に疲労感を感じるようになります。自分では「慣れている」と思っていても、パフォーマンスは確実に低下しているのです。

自律神経が乱れている

自律神経は、私たちの意思とは関係なく、呼吸、心拍、体温、消化などをコントロールしている神経です。活動時に優位になる「交感神経」と、リラックス時に優位になる「副交感神経」の2つがバランスを取りながら働いています。

日中は交感神経が優位になり、夜、休息時には副交感神経が優位になるのが正常な状態です。しかし、過度なストレス、不規則な生活、長時間のデスクワークなどは、このバランスを崩す大きな原因となります。

夜になっても交感神経が優位なままだと、心身が興奮状態から抜け出せず、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりします。その結果、睡眠による休息効果が十分に得られず、「寝ても疲れたまま」という感覚に繋がります。

病気が隠れている可能性

生活習慣を改善しても、なお強い疲労感や日中の眠気が続く場合は、睡眠を妨げる何らかの病気が隠れている可能性も考慮すべきです。

- 睡眠時無呼吸症候群(SAS): 睡眠中に呼吸が何度も止まったり、浅くなったりする病気です。これにより体内の酸素濃度が低下し、脳や身体が深刻なダメージを受けます。深い睡眠が妨げられるため、長時間の睡眠をとっても熟睡感が得られず、日中に激しい眠気を引き起こします。大きないびきや、睡眠中の無呼吸を家族に指摘された場合は、専門医への相談が強く推奨されます。

- むずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群): 夕方から夜にかけて、脚に「むずむずする」「虫が這うような」といった不快な感覚が現れ、脚を動かさずにはいられなくなる病気です。じっとしていると症状が悪化するため、入眠が著しく困難になります。

- うつ病などの精神疾患: うつ病の症状として、不眠(入眠困難、中途覚醒、早朝覚醒)は非常に多く見られます。逆に、過眠(寝過ぎてしまう)という形で現れることもあります。気分の落ち込みや意欲の低下と共に睡眠の問題が続く場合は、心療内科や精神科への相談も選択肢の一つです。

これらの病気は、個人の努力だけで改善するのは困難です。思い当たる症状があれば、自己判断せずに医療機関を受診することが、根本的な解決への近道となります。

質の高い睡眠とは?

「質の高い睡眠」という言葉はよく耳にしますが、具体的にはどのような状態を指すのでしょうか。単に途中で目覚めない、というだけではありません。質の高い睡眠の鍵を握るのは、「深い眠り(ノンレム睡眠)」と、規則正しい「睡眠サイクル」です。この2つの要素を理解することが、疲労回復を最大化する第一歩となります。

深い眠り(ノンレム睡眠)の重要性

私たちの睡眠は、大きく分けて「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」の2種類で構成されています。このうち、脳と身体を本格的に休息させ、回復させる役割を担っているのがノンレム睡眠です。

ノンレム睡眠は、眠りの深さによってさらにステージ1からステージ3までの3段階に分けられます(以前は4段階に分類されていましたが、現在はステージ3と4が統合され、ステージ3が最も深い眠りとされています)。

- ステージ1: うとうととした、まどろみの状態。非常に浅い眠りで、物音などですぐに目が覚めてしまいます。

- ステージ2: 本格的な眠りに入った状態。睡眠全体の約半分を占めます。

- ステージ3: 「徐波睡眠(じょはすいみん)」や「深睡眠」とも呼ばれる、最も深い眠りの段階です。 このステージでは、脳波に「デルタ波」というゆっくりとした大きな波が多く現れます。

このステージ3の深いノンレム睡眠こそが、疲労回復の要です。この時間帯には、以下のような極めて重要な現象が起こります。

- 成長ホルモンの分泌が最大になる: 前述の通り、成長ホルモンは身体の細胞修復や新陳代謝を促進し、肉体的な疲労を回復させます。このホルモンは、入眠後最初に現れる深いノンレム睡眠時に集中的に分泌されます。つまり、寝始めの90分〜120分でいかに深く眠れるかが、その日の疲労回復効果を大きく左右するのです。

- 脳の老廃物除去が活発になる: 脳の浄化システムである「グリンパティックシステム」が最も効率的に機能するのが、この深いノンレム睡眠中です。日中の活動で溜まった脳のゴミをしっかりと掃除することで、翌日の認知機能(記憶力、集中力、判断力)を高いレベルに保ちます。

- 免疫機能が強化される: 免疫細胞を活性化させるサイトカインの産生が促進され、身体の防御システムが強化されます。

したがって、質の高い睡眠とは、この「深いノンレム睡眠」を十分に確保できている睡眠であると言えます。睡眠時間が長くても、この深い眠りが不足していれば、脳も身体も十分に休息できず、疲労感は残ってしまいます。ストレスやアルコール、加齢などは、この深いノンレム睡眠を妨げる要因となるため、注意が必要です。

睡眠サイクル(レム睡眠とノンレム睡眠)の役割

私たちの睡眠は、ノンレム睡眠だけで構成されているわけではありません。ノンレム睡眠とレム睡眠が、一晩のうちにセットになって何度も繰り返されています。この規則的な繰り返しを「睡眠サイクル」と呼びます。

一般的に、ノンレム睡眠とレム睡眠を合わせた1サイクルは約90分〜120分で、健康な成人の場合、一晩にこれを4〜5回繰り返します。

| 睡眠の種類 | 特徴 | 主な役割 |

|---|---|---|

| ノンレム睡眠 | ・脳が休息している状態 ・深い眠り(特にステージ3) ・身体は弛緩しているが、寝返りなどはうつ ・夢はほとんど見ない |

・脳と身体の疲労回復 ・成長ホルモンの分泌 ・免疫機能の強化 ・記憶の整理・固定 |

| レム睡眠 | ・脳が活発に活動している状態 ・急速な眼球運動(Rapid Eye Movement)が見られる ・身体の筋肉は完全に弛緩している(金縛りの状態) ・鮮明な夢をよく見る |

・精神的な疲労の回復 ・記憶(特に感情や技能)の整理・定着 ・翌日の活動への準備 |

入眠すると、まずノンレム睡眠に入り、徐々に眠りが深くなっていきます(ステージ1→2→3)。最も深いステージ3に達した後、再び眠りが浅くなり、最初のレム睡眠が現れます。これが第1サイクルです。

このサイクルの特徴として、睡眠の前半(特に最初の1〜2サイクル)では深いノンレム睡眠(ステージ3)が多く出現し、脳と身体の休息が優先されます。 一方で、睡眠の後半、朝方に近づくにつれてレム睡眠の出現時間が長くなる傾向があります。これは、身体を目覚めに向けて準備させる役割があると考えられています。

質の高い睡眠とは、この約90分〜120分の睡眠サイクルが、一晩を通じてスムーズかつ規則正しく繰り返されることを意味します。途中で何度も目が覚めたり、深いノンレム睡眠が不足したりすると、このサイクルが乱れてしまいます。その結果、各睡眠ステージが担うべき役割が十分に果たされず、心身の回復が不完全なまま朝を迎えることになります。

例えば、90分の倍数(4.5時間、6時間、7.5時間)で起きると目覚めが良い、という話を聞いたことがあるかもしれません。これは、サイクルの終わりにあたる眠りの浅いレム睡眠のタイミングで目覚めることで、すっきりと起きやすいという理論に基づいています。ただし、睡眠サイクルには個人差があるため、必ずしも全ての人に当てはまるわけではありませんが、睡眠が周期的なリズムを持っていることを理解する上で参考になります。

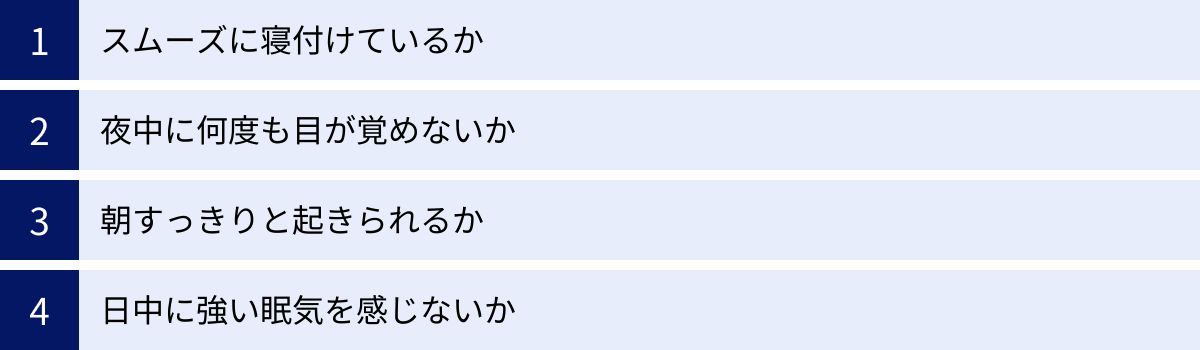

あなたの睡眠の質を簡単セルフチェック

「自分の睡眠の質は高いのか、低いのか?」と疑問に思ったことはありませんか。睡眠の質は目に見えないため、客観的に判断するのは難しいものです。しかし、日常のいくつかのサインに注目することで、自身の睡眠状態をある程度把握できます。ここでは、睡眠の質を評価するための4つの簡単なセルフチェック項目を紹介します。ぜひ、ご自身の睡眠を振り返りながら確認してみてください。

スムーズに寝付けているか

最初のチェックポイントは「入眠」です。ベッドに入ってから眠りにつくまでの時間を「入眠潜時(にゅうみんせんじ)」と呼びます。

理想的な入眠潜時は、一般的に10分から20分程度とされています。ベッドに入ってリラックスし、自然と眠りに落ちていくのが良い状態です。

- 入眠に30分以上かかる場合(入眠困難):

これは不眠のサインかもしれません。考え事が頭から離れない、身体が興奮している、寝室の環境が合わないなど、様々な原因が考えられます。眠れないことに焦りを感じると、さらに交感神経が活発になり、目が冴えてしまうという悪循環に陥りがちです。毎晩のように寝つきが悪い状態が続く場合は、生活習慣の見直しや、場合によっては専門家への相談も検討しましょう。 - ベッドに入ってすぐに(5分以内など)眠りに落ちる場合:

一見すると「寝つきが良い」とポジティブに捉えがちですが、これは深刻な睡眠不足や「睡眠負債」が蓄積しているサインである可能性が高いです。身体が常に強い睡眠欲求を抱えている状態で、「気絶するように眠る」と表現されることもあります。これは、日中の活動に必要な睡眠が慢性的に足りていないことを示唆しており、質の高い睡眠が取れているとは言えません。

スムーズな入眠は、心身がリラックスし、睡眠への準備が整っている証拠です。ご自身の入眠時間が、長すぎたり短すぎたりしていないか、一度意識してみてください。

夜中に何度も目が覚めないか

次のチェックポイントは、睡眠の継続性です。一晩の間に、トイレ以外の目的で何度も目が覚めてしまう状態を「中途覚醒」と呼びます。

加齢に伴い眠りが浅くなるため、夜中に1〜2回目が覚めること自体は、必ずしも異常ではありません。問題なのは、目が覚める回数が多いことや、一度目が覚めるとなかなか寝付けないことです。

中途覚醒が頻繁に起こると、前述した規則正しい「睡眠サイクル」が中断されてしまいます。特に、疲労回復に重要な深いノンレム睡眠の時間が削られてしまうため、たとえ合計の睡眠時間は長くても、睡眠の質は著しく低下します。その結果、「長く寝たのに疲れが取れない」という感覚に繋がるのです。

中途覚醒の原因は多岐にわたります。

- 精神的なストレスや不安: 心配事があると、眠りが浅くなり、些細な物音でも目が覚めやすくなります。

- アルコールの摂取: アルコールは寝つきを良くする効果がありますが、分解される過程でアセトアルデヒドという覚醒作用のある物質が生成されます。これにより、睡眠の後半部分で眠りが浅くなり、目が覚めやすくなります。

- 睡眠時無呼吸症候群(SAS): 呼吸が止まるたびに、脳が覚醒して呼吸を再開させようとするため、本人の自覚がないまま夜中に何度も目を覚ましています。

- 不適切な睡眠環境: 寝室が暑すぎたり寒すぎたり、騒音や光があったりすると、安眠が妨げられます。

「夜中に目が覚めるのはいつものこと」と軽視せず、その原因を探り、対策を講じることが質の高い睡眠への鍵となります。

朝すっきりと起きられるか

朝の目覚めの感覚も、睡眠の質を測る重要なバロメーターです。

質の高い睡眠が取れている場合、朝は自然に、あるいは目覚まし時計の音で比較的すっきりと目覚めることができます。 起床時に過度の疲労感や身体の重さがなく、「よく眠れた」という満足感(熟睡感)があるのが理想です。

一方、以下のような状態は、睡眠の質が低いサインかもしれません。

- 目覚まし時計を何度もスヌーズしないと起きられない

- 起床後も頭がぼーっとして、なかなか活動を始められない(睡眠慣性)

- 起きた瞬間から首や肩が凝っていたり、身体がだるかったりする

特に、起床後しばらく続く強い眠気や倦怠感は「睡眠慣性(すいみんかんせい)」と呼ばれます。これは、目覚めた直後にもかかわらず、脳がまだ完全には覚醒しきれていない状態です。睡眠慣性は誰にでも起こりうる現象ですが、その程度が強かったり、長く続いたりする場合は、睡眠不足や睡眠の質の低下が疑われます。特に、深いノンレム睡眠の最中に無理やり起こされた場合に、強い睡眠慣性が現れやすいと言われています。

朝の爽快な目覚めは、夜間に心身が十分に回復した証です。毎朝の目覚めの状態を意識することで、前夜の睡眠の質を振り返る良い機会になります。

日中に強い眠気を感じないか

最後のチェックポイントは、日中の覚醒レベルです。夜間の睡眠は、日中のパフォーマンスを支えるためのものです。

質の高い睡眠が確保できていれば、日中は集中力を維持し、強い眠気に襲われることなく活動的に過ごせるはずです。 食後の軽い眠気は生理的なものですが、会議中や運転中など、本来であれば起きていなければならない状況で耐えがたい眠気を感じる場合は注意が必要です。

日中の強い眠気は、夜間の睡眠時間や質の不足を身体が訴えている最も分かりやすいサインです。夜に十分な回復ができていないため、脳が強制的に休息を取ろうとしているのです。

特に、以下のような状況に心当たりはありませんか?

- 仕事や勉強に集中できず、ミスが増える

- デスクに座っていると、うとうとしてしまう

- 休日は日中の眠気がひどく、昼寝をしないと過ごせない

- カフェイン飲料を何杯も飲まないと起きていられない

これらの症状は、単なる「疲れ」や「気合不足」ではなく、「睡眠負債」や睡眠の質の低下が根本的な原因である可能性を強く示唆しています。日中の眠気を軽視せず、夜の睡眠を見直すきっかけとすることが重要です。もし生活改善後も極端な日中の眠気が続く場合は、睡眠時無呼吸症候群などの病気の可能性も考え、医療機関に相談しましょう。

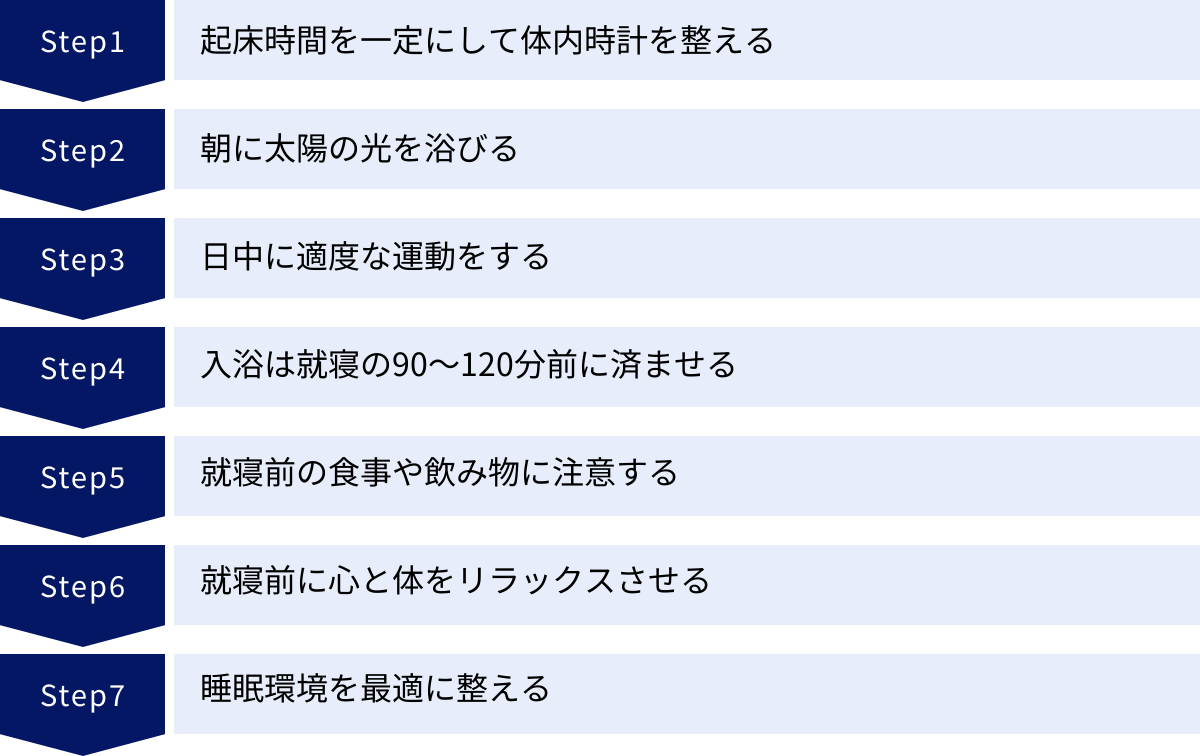

疲労回復を促す!睡眠の質を高める7つのコツ

ここからは、科学的根拠に基づいた、疲労回復効果を最大化するための具体的な7つのアクションプランをご紹介します。特別な道具は必要なく、日々の生活習慣を少し見直すだけで実践できることばかりです。一つでも二つでも、今日から取り入れてみましょう。

① 起床時間を一定にして体内時計を整える

最も重要で、かつ基本的なコツが「毎日同じ時間に起きること」です。私たちの身体には、約24時間周期で心身の状態をコントロールする「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。この体内時計が、睡眠と覚醒のリズム、ホルモン分泌、体温などを調整しています。

この体内時計のリズムが乱れると、寝つきが悪くなったり、日中に眠くなったりと、睡眠の質が大きく低下します。そして、体内時計を強力にリセットするスイッチが「朝の光」と「決まった時間の起床」なのです。

「平日は寝不足だから、休日に寝だめをしたい」と感じる気持ちはよく分かります。しかし、休日に昼過ぎまで寝てしまうと、体内時計が大きく後ろにずれてしまいます。その結果、日曜の夜に眠れなくなり、月曜の朝が非常につらくなる、いわゆる「ソーシャル・ジェットラグ(社会的時差ぼけ)」に陥ってしまいます。

理想は、平日も休日も起床時間を±1時間以内に保つこと。 これにより、体内時計が安定し、夜になると自然に眠くなり、朝はすっきりと目覚めるという好循環が生まれます。まずは「起きる時間」を固定することから始めてみましょう。夜更かしをしてしまっても、翌朝はいつもの時間に起きる。これが、乱れたリズムを修正する最も効果的な方法です。

② 朝に太陽の光を浴びる

起床時間を一定にすることとセットで実践したいのが「朝起きたら、太陽の光を浴びること」です。これは、体内時計をリセットし、夜の快眠に繋がる重要な習慣です。

私たちの脳にある松果体という部分からは、睡眠を促すホルモン「メラトニン」が分泌されます。メラトニンは「光」によって分泌がコントロールされており、強い光を浴びると分泌が止まります。

朝、太陽の光を浴びることで、メラトニンの分泌がストップし、脳は「朝が来た」と認識して覚醒モードに切り替わります。そして、ここからが重要なのですが、メラトニンは、光を浴びてから約14〜16時間後に再び分泌が始まるようにセットされます。 つまり、朝7時に光を浴びれば、夜の21時〜23時頃に自然な眠気が訪れるという仕組みです。

朝の光はまた、精神を安定させ、幸福感をもたらす神経伝達物質「セロトニン」の合成を促します。セロトニンは、実はメラトニンの材料にもなるため、日中にセロトニンを十分に作っておくことが、夜の質の高い睡眠に不可欠です。

理想は、起床後1時間以内に、15〜30分程度、屋外で直接太陽の光を浴びること。 散歩や通勤の際に意識的に太陽の方向を向くだけでも効果があります。曇りや雨の日でも、室内照明よりはるかに強い光量があるので、窓際で過ごすだけでも体内時計のリセットに役立ちます。

③ 日中に適度な運動をする

日中の活動量も、夜の睡眠の質に大きく影響します。特に適度な運動習慣は、寝つきを良くし、深い眠りを増やす効果があることが多くの研究で示されています。

運動が睡眠に良い影響を与える主な理由は「深部体温」の変化にあります。深部体温とは、脳や内臓など、身体の内部の温度のことです。人は、この深部体温が下がる時に強い眠気を感じるようにできています。

日中に運動をすると、一時的に深部体温が上昇します。そして、運動を終えて数時間経つと、体温は上がった分だけ大きく下降しようとします。この体温が下降するタイミングと就寝時間を合わせることで、スムーズな入眠と深いノンレム睡眠が得られやすくなるのです。

- どんな運動が良いか?:

ウォーキング、ジョギング、サイクリング、水泳などのリズミカルな有酸素運動がおすすめです。激しすぎる運動はかえって交感神経を高ぶらせ、睡眠を妨げることがあるため、「少し汗ばむ程度」の心地よい疲労感が得られる強度が適しています。 - いつ運動するのが効果的か?:

深部体温の変化を考慮すると、就寝の3〜4時間前、つまり夕方頃に運動を終えるのが最も効果的です。夜遅く(就寝直前)の激しい運動は、体温や心拍数が下がらず、寝つきを悪くする可能性があるため避けましょう。

運動はストレス解消にも繋がり、自律神経のバランスを整える効果も期待できます。まずは週に数回、30分程度のウォーキングから始めてみてはいかがでしょうか。

④ 入浴は就寝の90〜120分前に済ませる

運動と同様に、入浴も深部体温をコントロールして快眠を誘うための有効な手段です。シャワーだけで済ませず、湯船に浸かる習慣を取り入れましょう。

入浴によって一時的に深部体温が上がります。そして、入浴後、体温が元のレベルまで下がっていく過程で、自然な眠気が訪れます。このメカニズムを最大限に活用するためのポイントは、「タイミング」と「温度」です。

- タイミング:

就寝の90分から120分前に入浴を済ませるのが理想的です。例えば23時に寝るなら、21時〜21時半頃に入浴するのがベストタイミング。これにより、ベッドに入る頃にちょうど深部体温が下がり始め、スムーズな入眠に繋がります。就寝直前の熱いお風呂は、逆に体温を上げすぎてしまい、寝つきを妨げるので注意が必要です。 - 温度と時間:

お湯の温度は、38℃〜40℃のぬるめがおすすめです。熱すぎるお湯は交感神経を刺激してしまいますが、ぬるめのお湯は副交感神経を優位にし、心身をリラックスさせる効果があります。このぬるめのお湯に、15分〜20分程度、肩までゆっくり浸かるのが効果的です。

心地よいバスタイムは、一日の疲れを癒し、心身を睡眠モードに切り替えるための最高のスイッチになります。

⑤ 就寝前の食事や飲み物に注意する

寝る前に口にするものは、睡眠の質に直接的な影響を及ぼします。快眠のためには、夕食の時間や、特定の嗜好品の摂取に気を配る必要があります。

夕食は就寝3時間前までに終える

就寝時に胃の中に食べ物が残っていると、身体は消化活動を優先しなければなりません。消化活動中は内臓が働き続けるため、深部体温が下がりにくく、脳も身体も十分に休息することができません。その結果、眠りが浅くなったり、夜中に目が覚めたりする原因となります。

理想は、就寝の3時間前までに夕食を済ませること。 これにより、ベッドに入る頃には消化活動が一段落し、身体がスムーズに休息モードに入れます。

仕事などでどうしても夕食が遅くなってしまう場合は、消化の良いものを少量摂るに留めましょう。脂っこいものや、量の多い食事は避けるのが賢明です。例えば、おかゆやうどん、スープ、豆腐などがおすすめです。

カフェイン・アルコール・ニコチンを控える

これらは「睡眠の3大妨害物質」とも言えるもので、特に夕方以降の摂取には注意が必要です。

- カフェイン:

コーヒー、緑茶、紅茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには、強力な覚醒作用があります。カフェインの効果は個人差がありますが、一般的に摂取後30分ほどで現れ、4〜6時間程度持続すると言われています。そのため、質の高い睡眠を確保するためには、少なくとも就寝の4〜6時間前からはカフェインを摂取しないように心がけましょう。夕食後の一杯は、カフェインレスのコーヒーやハーブティーに切り替えるのがおすすめです。 - アルコール(寝酒):

「寝酒をするとよく眠れる」というのは大きな誤解です。アルコールは確かに入眠を促進する効果がありますが、それは一時的なもの。アルコールが体内で分解されると、アセトアルデヒドという物質が生成され、これが交感神経を刺激して覚醒作用をもたらします。 その結果、睡眠の後半部分で眠りが浅くなり、中途覚醒や早朝覚醒の原因となります。また、利尿作用もあるため、夜中にトイレで目覚めやすくなります。寝つきが悪いからといって寝酒に頼るのは、睡眠の質を悪化させる悪循環に陥るだけです。 - ニコチン(タバコ):

タバコに含まれるニコチンにも、カフェインと同様の覚醒作用があります。喫煙者は、就寝前の一服が習慣になっているかもしれませんが、これは脳を興奮させ、寝つきを悪くする行為です。また、睡眠中にニコチンが切れると、離脱症状で目が覚めやすくなることも指摘されています。

⑥ 就寝前に心と体をリラックスさせる

日中の活動モード(交感神経優位)から、夜の休息モード(副交感神経優位)へスムーズに切り替えるための「入眠儀式」を取り入れましょう。自分なりのリラックス法を見つけることが、質の高い睡眠への近道です。

スマートフォンやPCのブルーライトを避ける

スマートフォン、PC、タブレット、テレビなどの画面から発せられる「ブルーライト」は、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を強力に抑制します。 夜、特に就寝前にブルーライトを浴びると、脳は「まだ昼間だ」と錯覚し、覚醒してしまいます。これにより、寝つきが悪くなったり、睡眠のリズムが乱れたりします。

理想は、就寝の1〜2時間前にはデジタルデバイスの使用をやめること。 どうしても使用する必要がある場合は、画面の明るさを下げたり、ブルーライトカット機能(ナイトシフトモードなど)を活用したりするだけでも効果があります。ベッドにスマートフォンを持ち込む習慣は、今すぐやめることを強くおすすめします。

アロマや音楽を活用する

香りと音は、五感を通じて直接脳に働きかけ、心身をリラックスさせるのに非常に効果的です。

- アロマ:

リラックス効果が高いとされる香りを取り入れてみましょう。特にラベンダー、カモミール、ベルガモット、サンダルウッドなどは、神経を鎮め、不安を和らげる効果が期待できます。アロマディフューザーを使ったり、ティッシュに1〜2滴垂らして枕元に置いたりするだけで、寝室が癒しの空間に変わります。 - 音楽:

ゆったりとしたテンポの音楽は、心拍数や呼吸を落ち着かせ、副交感神経を優位にします。歌詞のないヒーリングミュージック、クラシック音楽、あるいは川のせせらぎや波の音といった自然音(ホワイトノイズ)などもおすすめです。タイマーを設定し、眠りについた頃に自動で切れるようにしておくと良いでしょう。

その他、穏やかな内容の本を読む、ぬるめのお湯で足湯をする、軽いストレッチで身体の緊張をほぐす、瞑想や深呼吸で心を落ち着けるなども効果的な入眠儀式です。

⑦ 睡眠環境を最適に整える

一日の3分の1を過ごす寝室は、質の高い睡眠を得るための「聖域」です。寝具や室内の環境を最適化することで、睡眠の質は大きく向上します。

自分に合った寝具(枕・マットレス)を選ぶ

寝具が身体に合っていないと、不自然な寝姿勢になり、血行不良や身体の歪みを引き起こします。これが首や肩の凝り、腰痛、そして中途覚醒の原因となります。

- マットレス:

理想的なマットレスは、立っている時と同じ自然なS字カーブを、仰向けに寝た時も保てるものです。柔らかすぎると腰が沈み込んで腰痛の原因になり、硬すぎると身体の凸部分(肩や尻)に圧力が集中して血行を妨げます。適度な硬さで体圧をうまく分散し、スムーズな寝返りが打てるものを選びましょう。 - 枕:

枕の役割は、首の骨(頸椎)とマットレスの間にできる隙間を埋め、頸椎を自然なカーブに保つことです。枕が高すぎると首が圧迫され、低すぎると顎が上がってしまいます。 仰向けに寝た時に、顔の角度が5度前後に傾き、楽に呼吸ができる高さが理想的です。また、横向きに寝る場合は、肩幅に合わせて、頭から首、背骨が一直線になる高さが必要です。素材や硬さの好みも考慮し、自分にとって最もリラックスできるものを見つけましょう。

寝室の温度・湿度を調整する

快適な睡眠のためには、寝室の温湿度管理が欠かせません。暑すぎても寒すぎても、また乾燥しすぎても多湿すぎても、眠りは浅くなります。

厚生労働省の指針なども参考にすると、快適な睡眠のための寝室環境の目安は、夏場は温度25~26℃、冬場は温度22~23℃、湿度は通年で50~60%とされています。エアコンや加湿器、除湿機などを活用し、季節に応じて快適な環境を保つようにしましょう。特に夏場は、タイマー機能を活用し、就寝後数時間で冷房が切れるように設定すると、身体の冷やしすぎを防げます。

光や音を遮断する

睡眠中は、わずかな光や音でも刺激となり、眠りを浅くする可能性があります。

- 光:

メラトニンの分泌を妨げないよう、寝室はできるだけ暗くするのが理想です。遮光カーテンを利用して、外からの街灯や月明かりを遮断しましょう。カーテンの隙間からの光が気になる場合は、アイマスクの活用も効果的です。また、家電製品のLEDランプなども、意外と気になるものです。可能であればオフにするか、テープなどで覆いましょう。 - 音:

生活音や屋外の騒音が気になる場合は、耳栓が有効です。また、不規則な騒音をかき消すために、あえて「ホワイトノイズマシン」や換気扇の音など、一定の穏やかな音を流すのも一つの方法です。

寝室は「眠るための場所」と脳に認識させることが重要です。寝室での仕事や食事、長時間のスマホ操作は避け、心身ともにリラックスできる環境作りに努めましょう。

睡眠の質向上に役立つ食べ物と栄養素

日々の食事も、睡眠の質を左右する重要な要素です。特定の栄養素を意識的に摂取することで、心身のリラックスを促し、自然な眠りをサポートできます。ここでは、快眠に繋がる代表的な栄養素と、それらを豊富に含む食品をご紹介します。

| 栄養素 | 主な働き | 多く含む食品 |

|---|---|---|

| トリプトファン | ・セロトニン、メラトニンの材料となる ・精神を安定させ、自然な眠りを誘う |

牛乳、チーズ、ヨーグルト、大豆製品(豆腐、納豆)、バナナ、ナッツ類、赤身魚、鶏肉 |

| グリシン | ・深部体温を下げ、深いノンレム睡眠を増やす ・睡眠の質を向上させ、熟睡感を高める |

エビ、ホタテ、カニ、イカ、カジキマグロ、豚肉、牛肉、ゼラチン |

| GABA(ギャバ) | ・神経の興奮を鎮め、リラックス効果をもたらす ・ストレスを緩和し、寝つきを良くする |

発芽玄米、トマト、ナス、かぼちゃ、じゃがいも、キムチ、味噌 |

| テアニン | ・脳の興奮を抑え、リラックス状態(α波)を誘発する ・睡眠の質を高め、中途覚醒を減らす |

緑茶(特に玉露、抹茶) |

トリプトファン

トリプトファンは、体内で合成できない必須アミノ酸の一つで、質の高い睡眠に不可欠な栄養素です。 体内に取り込まれたトリプトファンは、日中に脳内で「セロトニン」という神経伝達物質に変換されます。セロトニンは精神を安定させ、幸福感をもたらす働きがあり、「幸せホルモン」とも呼ばれます。

そして夜になると、このセロトニンを材料にして、睡眠ホルモンである「メラトニン」が合成されます。 つまり、日中に十分なセロトニンを生成しておくことが、夜の快眠の鍵となります。そのためには、その原料であるトリプトファンを食事からしっかり摂取することが重要です。

トリプトファンは、牛乳やチーズ、ヨーグルトなどの乳製品、豆腐や納豆、味噌などの大豆製品、そしてバナナやアーモンドなどのナッツ類に豊富に含まれています。

なお、トリプトファンを効率よく脳に運ぶためには、ビタミンB6と炭水化物を一緒に摂ると効果的です。ビタミンB6はセロトニンの合成を助け、炭水化物はインスリンの分泌を促してトリプトファンが脳に届きやすくします。例えば、夕食にご飯(炭水化物)とマグロの刺身(トリプトファン、ビタミンB6)、豆腐の味噌汁(トリプトファン)といった組み合わせは、非常に理にかなっています。

グリシン

グリシンは、私たちの身体を構成するアミノ酸の一種で、睡眠の質を向上させる効果が注目されています。 グリシンには、手足など末梢の血流を増やし、身体の表面から熱を放散させることで、身体の内部の温度(深部体温)を効率的に下げる働きがあります。

前述の通り、人は深部体温が低下する過程で眠気を感じ、深い眠りに入りやすくなります。グリシンを摂取することで、この体温低下がスムーズに起こり、質の高い睡眠の指標である「深いノンレム睡眠」に到達するまでの時間が短縮され、睡眠全体の質が向上することが研究で示されています。

その結果、翌朝の目覚めがすっきりとし、日中の疲労感が軽減される効果が期待できます。グリシンは、エビ、ホタテ、カニ、イカなどの魚介類や、豚足、牛すじなどのゼラチン質に多く含まれています。夕食のメニューにこれらの食材を取り入れたり、就寝前にグリシンを含むサプリメントを活用したりするのも一つの方法です。

GABA(ギャバ)

GABA(ギャバ)は、Gamma-Aminobutyric Acid(γ-アミノ酪酸)の略で、主に脳や脊髄で働く抑制系の神経伝達物質です。 その主な役割は、ドーパミンやアドレナリンといった興奮系の神経伝達物質の過剰な分泌を抑え、神経のたかぶりを鎮めることです。

ストレスや不安を感じると、脳は興奮状態になり、交感神経が優位になります。これが寝つきの悪さや浅い眠りの原因となります。GABAを摂取すると、この興奮が鎮まり、副交感神経が優位になることで、心身がリラックスした状態に導かれます。

GABAには、血圧を下げる効果や、ストレスを緩和する効果も報告されており、穏やかな気持ちで眠りにつくのを助けてくれます。GABAは、発芽玄米や全粒穀物、トマト、ナス、かぼちゃ、じゃがいもなどの野菜、さらにキムチや味噌などの発酵食品に多く含まれています。特に、白米を発芽玄米に置き換えるのは、手軽にGABAを摂取できる良い方法です。

テアニン

テアニンは、お茶、特に玉露や抹茶などの高級な緑茶に豊富に含まれるアミノ酸の一種です。 カフェインの興奮作用を和らげ、心身をリラックスさせる効果があることで知られています。

テアニンを摂取すると、脳内にリラックス状態の指標である「α(アルファ)波」が多く発生することが確認されています。α波が出ているとき、脳は覚醒していながらも落ち着いた状態にあり、これがストレス緩和や集中力アップに繋がります。

睡眠に関しては、テアニンは直接的な催眠作用を持つわけではありませんが、就寝前に摂取することで心身の緊張をほぐし、入眠をスムーズにします。 また、睡眠の質を高め、中途覚醒を減らし、起床時の爽快感を向上させる効果も報告されています。

緑茶にはカフェインも含まれていますが、玉露などの高級茶はテアニンの含有量が多く、カフェインの作用を穏やかにしてくれます。就寝前に温かいお茶で一息つきたい場合は、カフェインの少ないほうじ茶や、テアニンを抽出したサプリメントなどを活用するのが良いでしょう。

これらの栄養素をバランス良く食事に取り入れることで、身体の内側から睡眠の質を高めるアプローチが可能です。

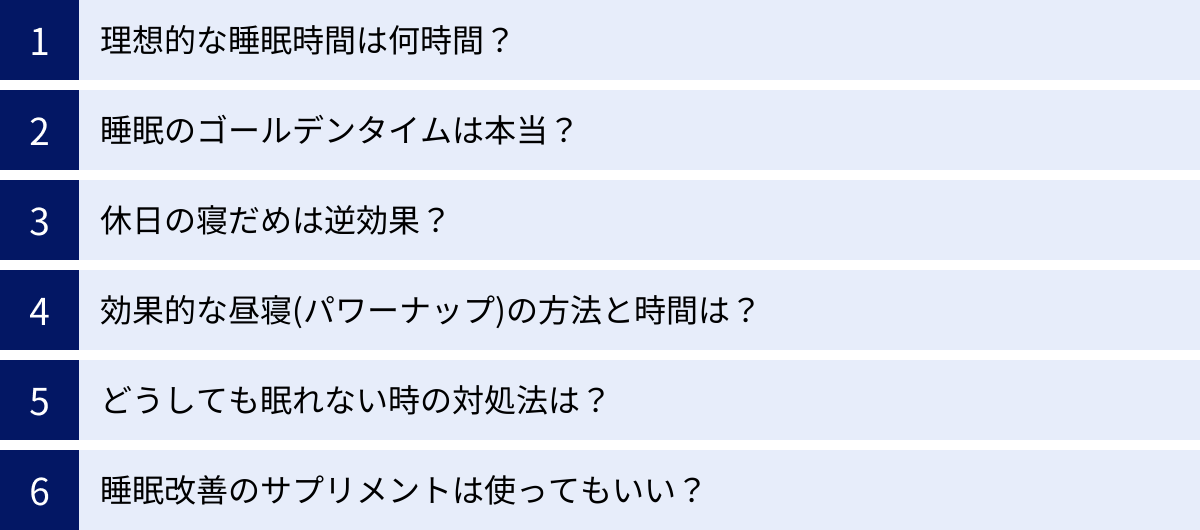

疲労回復に関する睡眠のよくある疑問

睡眠については、科学的に証明された事実から、古くからの言い伝えや俗説まで、様々な情報が混在しています。ここでは、多くの人が抱える疲労回復と睡眠に関する疑問について、現在の科学的な知見に基づいてお答えします。

理想的な睡眠時間は何時間?

「睡眠時間は8時間がベスト」とよく言われますが、これはあくまで平均的な目安です。必要な睡眠時間には個人差が大きく、年齢によっても変化します。

米国の国立睡眠財団(National Sleep Foundation)は、幅広い年代における推奨睡眠時間を発表しており、それによると健康な成人(18~64歳)に推奨される睡眠時間は7~9時間とされています。65歳以上になると、推奨時間は7~8時間と少し短くなります。

一方で、遺伝的に6時間程度の睡眠で健康を維持できる「ショートスリーパー」や、9時間以上の睡眠が必要な「ロングスリーパー」と呼ばれる人も少数ながら存在します。

重要なのは、数字にこだわりすぎず、自分にとって最適な睡眠時間を見つけることです。その判断基準となるのが「日中の状態」です。日中に強い眠気を感じることなく、集中力を保って快適に過ごせるのであれば、その睡眠時間はあなたにとって十分であると言えます。

7時間寝ても日中眠いのであれば、時間を30分延ばしてみる。逆に9時間寝ても頭がすっきりしないなら、少し短くしてみるなど、自身の体調を観察しながら調整してみましょう。時間だけでなく、これまで述べてきた「睡眠の質」を高める努力と組み合わせることが、真の疲労回復への鍵となります。

「睡眠のゴールデンタイム」は本当?

「夜の22時から深夜2時までは、成長ホルモンが最も多く分泌されるゴールデンタイムなので、この時間に寝ないと肌や身体に悪い」という説を耳にしたことがある方は多いでしょう。しかし、この「時間帯」で区切る考え方は、現在では必ずしも正確ではないとされています。

確かに、成長ホルモンが疲労回復や細胞の修復に不可欠なのは事実です。しかし、近年の研究により、成長ホルモンが最も多く分泌されるのは「特定の時間帯」ではなく、「入眠後、最初に訪れる最も深いノンレム睡眠の時」であることが分かっています。

つまり、極端な話、深夜3時に寝たとしても、その後の眠りが深ければ、成長ホルモンはしっかりと分泌されるのです。重要なのは「何時に寝るか」よりも「いかに深く眠り始めることができるか」です。

とはいえ、多くの人の体内時計は、夜になると自然に眠くなり、朝に目覚めるようにセットされています。体内時計のリズムに逆らって夜更かしを続けることは、自律神経の乱れやホルモンバランスの悪化を招き、結果として深い睡眠を妨げる原因となります。

結論として、「22時~2時」という時間帯に固執する必要はありませんが、体内時計のリズムに従い、毎日なるべく同じ時間に就寝・起床し、寝始めの睡眠の質を高めることが、成長ホルモンの恩恵を最大限に受けるための正しいアプローチと言えます。

休日の「寝だめ」は逆効果?

平日の睡眠不足を補うために、休日に昼過ぎまで寝てしまう「寝だめ」。多くの人が経験あると思いますが、これは疲労回復にとって本当に効果的なのでしょうか。

結論から言うと、寝だめは睡眠負債の解消に限定的な効果しかなく、むしろデメリットの方が大きい可能性があります。

確かに、1〜2時間の寝坊は、一時的に睡眠不足を補い、疲労感を和らげる効果があります。しかし、それ以上に長く寝てしまうと、体内時計が大きく乱れてしまいます。 例えば、土日に3時間ずつ遅く起きると、体内時計は3時間後ろにずれてしまい、まるで海外旅行から帰ってきたかのような時差ぼけ状態(ソーシャル・ジェットラグ)になります。

その結果、日曜の夜になっても全く眠くならず、就寝時間が遅くなります。そして月曜の朝は、いつもの時間に起きなければならないため、深刻な睡眠不足の状態で週のスタートを切ることになり、生産性の低下や心身の不調を招きます。

もし寝だめをするのであれば、普段の起床時間プラス2時間以内に留めるのが賢明です。それ以上に眠い場合は、後述する「昼寝」を短時間活用する方が、体内時計への悪影響を最小限に抑えられます。根本的な解決策は、平日の睡眠時間を確保し、睡眠負債を溜めない生活習慣を築くことです。

効果的な昼寝(パワーナップ)の方法と時間は?

日中に強い眠気に襲われた場合、無理に我慢するよりも、短時間の昼寝を取り入れる方が効果的です。計画的な短い昼寝は「パワーナップ」と呼ばれ、午後の認知機能や作業効率を向上させることが科学的に証明されています。

効果的なパワーナップのポイントは以下の通りです。

- 時間帯:

昼食後から15時までの間に行うのが理想的です。15時以降の昼寝は、夜の睡眠に悪影響を及ぼす可能性があるため避けましょう。 - 長さ:

15分から20分程度が最適です。これは、深いノンレム睡眠に入る前の、浅い睡眠段階で目覚めるための時間です。30分以上寝てしまうと、深い眠りに入ってしまい、起きた時に強い眠気やだるさ(睡眠慣性)を感じやすくなります。 - 姿勢:

横になって本格的に寝てしまうと、起きるのが難しくなります。デスクに突っ伏したり、椅子の背もたれに深く寄りかかったりする姿勢で眠るのがおすすめです。 - カフェインナップ:

昼寝の直前にコーヒーや緑茶など、カフェインを含む飲み物を摂る「カフェインナップ」というテクニックも有効です。カフェインが効き始めるのは摂取後20〜30分後なので、ちょうど昼寝から目覚める頃に覚醒作用が現れ、すっきりと起きることができます。

パワーナップは、睡眠負債を根本的に解消するものではありませんが、午後のパフォーマンスを回復させるための強力な応急処置となります。

どうしても眠れない時の対処法は?

ベッドに入ったものの、目が冴えてしまって全く眠れない。そんな夜は誰にでもあります。「眠らなければ」と焦れば焦るほど、脳が興奮して余計に眠れなくなるという悪循環は非常につらいものです。

そんな時は、「刺激制御法」という認知行動療法に基づいたアプローチが有効です。

- 15〜20分経っても眠れなければ、いったんベッドから出る:

ベッドの中で悶々と時間を過ごすのはやめましょう。これは「ベッド=眠れない場所」というネガティブな条件付けを脳に作ってしまいます。 - 寝室以外の場所で、リラックスできることをする:

別の部屋へ移動し、心を落ち着かせる活動をします。例えば、穏やかな音楽を聴く、難しい内容ではない本を読む(電子書籍は避ける)、ハーブティーを飲むなどがおすすめです。この時、強い光を浴びたり、スマートフォンを操作したりするのは絶対に避けましょう。 - 眠気を感じたら、再びベッドに戻る:

あくびが出るなど、自然な眠気を感じてから、もう一度ベッドに入ります。 - それでも眠れなければ、1〜3を繰り返す:

眠れないことに対する焦りや不安を手放し、「眠くなったら寝ればいい」とリラックスして構えることが重要です。

この方法は、眠れないことへのプレッシャーから自分を解放し、「ベッド=眠る場所」というポジティブな関連付けを再構築することを目的としています。一晩眠れなかったとしても、健康に大きな支障はありません。翌朝はいつもの時間に起き、日中は活動的に過ごせば、その夜は自然と眠れるようになります。

睡眠改善のサプリメントは使ってもいい?

ドラッグストアなどでは、睡眠の質を改善すると謳った様々なサプリメントが販売されています。これらを活用すること自体は問題ありませんが、正しい理解を持って使用することが大切です。

まず大前提として、サプリメントは医薬品(睡眠薬)ではなく、あくまで栄養補助食品です。その効果は比較的穏やかで、根本的な治療を目的とするものではありません。生活習慣の改善が基本であり、サプリメントはその補助的な役割と位置づけましょう。

現在、科学的根拠に基づいて「睡眠の質を向上させる」機能性が表示されている成分には、L-テアニン、GABA、グリシン、ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンなどがあります。これらの成分を含む機能性表示食品は、一定の科学的根拠に基づいて製品化されているため、選択肢の一つとして考えられます。

サプリメントを利用する際は、以下の点に注意しましょう。

- 成分と含有量を確認する: 自分の目的に合った成分が含まれているか、機能性が報告されている量が含まれているかを確認します。

- 過剰摂取はしない: パッケージに記載されている摂取目安量を守りましょう。

- 頼りすぎない: サプリメントを飲んでいるからと、夜更かしなどの不摂生をしては本末転倒です。

- 体質に合わない場合は中止する: 万が一、不調を感じた場合はすぐに使用をやめましょう。

不眠の症状が深刻であったり、長期間続いたりする場合は、自己判断でサプリメントに頼るのではなく、まずは医療機関を受診し、医師に相談することが最も重要です。