「昨日の夜、何か叫んでたよ」「また寝言言ってたね」。家族やパートナーからそう指摘され、恥ずかしい思いをしたり、何か悪い夢でも見たのかと不安になったりした経験はありませんか。あるいは、隣で眠る人の大きすぎる寝言に、毎晩のように安眠を妨げられている方もいるかもしれません。

寝言は、多くの人が経験する身近な現象です。しかし、その原因や意味、うるさい場合の対処法については、意外と知られていません。特に、「寝言が多いのはストレスが原因なの?」という疑問は、多くの人が抱くところでしょう。

結論から言うと、寝言の多くはストレスや疲労と深く関係していますが、それだけが原因ではありません。睡眠の種類や生活習慣、場合によっては何らかの病気のサインである可能性も潜んでいます。

この記事では、寝言がなぜ起こるのかという基本的なメカニズムから、睡眠の種類による寝言の違い、考えられる主な原因を徹底的に掘り下げます。さらに、ご自身の寝言を改善するためのセルフケア方法や、家族の寝言に悩む方向けの具体的な対処法、そして注意すべき危険な寝言の見分け方まで、網羅的に解説していきます。

この記事を読めば、あなたやあなたの大切な人の寝言に関する疑問や不安が解消され、より質の高い睡眠を手に入れるための具体的な一歩を踏み出せるはずです。

目次

寝言とは

寝言とは、医学的には「睡眠時発話(すいみんじはつわ、somniloquy)」と呼ばれる、睡眠中に無意識に言葉や音を発する現象を指します。はっきりとした単語や文章を話すこともあれば、うめき声や笑い声、意味をなさない音を発することもあり、その内容は多岐にわたります。

寝言は、それ自体が病気というわけではなく、基本的には生理現象の一つと考えられています。ある調査によれば、成人の約半数が生涯に一度は寝言を経験し、子どもの約50%が寝言を言うとされており、決して珍しいことではありません。特に、脳の発達が未熟な子どもには頻繁に見られますが、多くは成長とともに減少していきます。

(参照:National Sleep Foundation, American Academy of Sleep Medicine)

では、なぜ眠っている間に声を発してしまうのでしょうか。そのメカニズムは、睡眠中の脳の活動と深く関わっています。私たちの睡眠は、主に「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」という2つの異なる状態が、約90分の周期で繰り返されています。

通常、夢を見ることが多いレム睡眠中は、脳は活発に活動していますが、全身の筋肉は「アトニア」と呼ばれる弛緩状態にあります。これは、夢の内容に合わせて身体が動いてしまうのを防ぐための安全装置のようなものです。しかし、何らかの理由でこの筋肉の弛緩が不完全になると、口や喉の筋肉が動き、夢で考えていることや感じていることが声として漏れ出てしまうことがあります。これが、レム睡眠中の寝言の主なメカニズムです。

一方、深い眠りであるノンレム睡眠中にも寝言は起こります。この場合、脳は休息状態にありますが、身体は動くことができます。ノンレム睡眠からの覚醒が不完全な状態(錯乱性覚醒)で、部分的に脳が活動することで、意味の通じないうなり声や叫び声として寝言が現れることがあります。

寝言の内容は、日中の出来事や考えていたこと、感じていた感情などが反映されることもありますが、支離滅裂で論理的でない場合がほとんどです。睡眠中は理性や論理を司る脳の前頭前野の働きが低下しているため、記憶の断片が脈絡なく繋ぎ合わされ、そのまま言葉として発せられるのです。したがって、寝言の内容が必ずしも本心や隠された真実を語っているわけではありません。

多くの場合、寝言は一時的なものであり、健康上の問題を引き起こすことはありません。しかし、その頻度が非常に高い、声が異常に大きい、暴力的な言動を伴うといった場合には、背景に強いストレスや睡眠の質の低下、あるいは後述するような睡眠障害が隠れている可能性も考えられます。

寝言は、基本的には誰にでも起こりうる生理現象であり、過度に心配する必要はありません。しかし、それは同時に、私たちの心と身体の状態を映し出す鏡のようなものでもあります。寝言が気になる場合は、それをきっかけに自身の睡眠習慣や生活全体を見直す良い機会と捉えることができるでしょう。次の章では、寝言が起こる睡眠の段階によって、その特徴がどう異なるのかを詳しく見ていきます。

寝言の2つの種類

寝言は、いつ、どのような睡眠段階で起こるかによって、その特徴が大きく異なります。私たちの睡眠は、脳と身体の休息を担う「ノンレム睡眠」と、記憶の整理や定着を担う「レム睡眠」の2種類で構成されています。この2つの睡眠段階と寝言の関係を理解することは、自分の寝言の原因を探る上で重要な手がかりとなります。

まず、睡眠の基本的なサイクルについて簡単に説明します。私たちは眠りにつくと、まずノンレム睡眠に入り、徐々に深い眠りへと移行します。その後、レム睡眠へと移り、これを一晩に4~5回繰り返します。一般的に、夜の前半は深いノンレム睡眠が多く、朝方に近づくにつれてレム睡眠の割合が増えていきます。

このレム睡眠とノンレム睡眠は、脳や身体の状態が全く異なるため、それぞれで発生する寝言の性質も変わってきます。以下の表は、それぞれの睡眠段階の特徴と、それに伴う寝言の違いをまとめたものです。

| 特徴 | レム睡眠 | ノンレム睡眠 |

|---|---|---|

| 睡眠の深さ | 浅い(身体は休息、脳は活動) | 深い(脳も身体も休息) |

| 夢 | 鮮明でストーリー性のある夢を見やすい | 夢は少ないか、断片的・思考的 |

| 身体の状態 | 全身の筋肉が弛緩(アトニア) | 身体は動くことがある |

| 脳波 | 覚醒時に近い速い波形 | ゆっくりとした大きな波形(デルタ波など) |

| 寝言の特徴 | 会話のように明瞭な発話が多い | うなり声や叫び声、単語の羅列が多い |

| 発生タイミング | 睡眠周期の後半(明け方)に多く出現 | 睡眠周期の前半(寝入りばな)に多く出現 |

この表からもわかるように、寝言は大きく分けて「レム睡眠中に起きる寝言」と「ノンレム睡眠中に起きる寝言」の2種類に分類できます。それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。

① レム睡眠中に起きる寝言

レム睡眠中に起きる寝言は、比較的イメージしやすい「寝言らしい寝言」と言えるかもしれません。このタイプの寝言は、文法的にも正しく、はっきりとした言葉や流暢な会話の形をとることが多いのが特徴です。

メカニズムと特徴

レム睡眠は「Rapid Eye Movement(急速眼球運動)」の略で、その名の通り、閉じたまぶたの下で眼球が素早く動いています。このとき、脳は覚醒時に近い状態で活発に活動しており、記憶の整理や感情の処理を行っています。私たちが「夢」として認識するものの多くは、このレム睡眠中に見られています。

通常、レム睡眠中は夢の通りに行動してしまわないよう、脳幹から指令が出て全身の骨格筋が弛緩する「アトニア」という状態になっています。しかし、ストレスや疲労、アルコールの影響などによって、このアトニアのメカニズムが一時的にうまく機能しなくなると、発声に関わる口や喉の筋肉が動いてしまいます。その結果、夢の中で話している内容が、そのまま現実の声として発せられるのです。

そのため、レム睡眠中の寝言は、夢のストーリーと連動していることが多く、聞いている側も内容を理解しやすい傾向があります。例えば、「その書類、明日までに提出しないと!」といった仕事に関する内容や、誰かと口論しているような怒鳴り声、あるいは楽しそうに笑う声などがこれにあたります。感情の起伏がそのまま声色に反映されることも少なくありません。

このタイプの寝言は、睡眠周期の後半、つまり明け方に近づくにつれてレム睡眠の時間が増えるため、夜中よりも朝方にかけて多く見られる傾向があります。本人に寝言の内容を尋ねると、直前まで見ていた夢の内容を覚えていることもあります。

レム睡眠中の寝言自体は、多くの場合、生理的な範囲内のもので心配は不要です。しかし、あまりにも頻繁であったり、感情的な内容が多かったりする場合は、日中の強いストレスや精神的な緊張を反映している可能性があります。

② ノンレム睡眠中に起きる寝言

一方、ノンレム睡眠中に起きる寝言は、レム睡眠中のものとは大きく様相が異なります。ノンレム睡眠は睡眠全体の約75%を占め、ステージ1(うとうと状態)からステージ3(最も深い睡眠)までの段階に分かれています。このうち、寝言が起こりやすいのは、深い眠りであるステージ3のときや、深い眠りから浅い眠りへ移行するタイミングです。

メカニズムと特徴

ノンレム睡眠中は、脳の活動が低下し、心身ともに深い休息状態に入っています。この状態から何らかの刺激(物音など)や内的な要因によって部分的に脳が覚醒しかけると、「錯乱性覚醒」と呼ばれる、完全に目覚めてもいなければ眠ってもいない中間的な状態に陥ることがあります。

このとき、思考や言語を司る大脳皮質の機能はまだ十分に働いていないため、論理的な文章を組み立てることができません。その結果、「うーん」「あーっ!」といったうめき声や叫び声、意味をなさない単語の羅列など、断片的で不明瞭な発声となるのがノンレム睡眠中の寝言の特徴です。

このタイプの寝言は、深いノンレム睡眠が多い眠りについてから最初の3時間以内に起こりやすいとされています。本人は深い眠りの最中にいるため、寝言を言ったことを全く覚えておらず、たとえその場で起こされたとしても、何が起こったのかを認識できないことがほとんどです。

また、ノンレム睡眠中の寝言は、時に「睡眠時随伴症(パラソムニア)」と呼ばれる、より複雑な睡眠中の異常行動の一部として現れることがあります。例えば、突然起き上がって叫び声をあげる「睡眠時驚愕症(夜驚症)」や、眠ったまま歩き回る「睡眠時遊行症(夢遊病)」などに伴って、うめき声や意味不明な言葉が発せられることがあります。

多くの場合、これらの現象も一過性のもので、特に子どもの発達過程ではよく見られます。しかし、成人において頻繁に見られたり、行動が激しくなったりする場合は、専門的な評価が必要になることもあります。

このように、寝言はその発生する睡眠段階によって、明瞭な会話から意味不明なうめき声まで、全く異なる様相を呈します。自分の寝言がどちらのタイプに近いかを知ることは、その背景にある原因を探り、適切な対策を講じるための第一歩となるでしょう。

寝言を言う主な原因6つ

寝言は多くの人が経験するありふれた現象ですが、その頻度や程度には個人差があります。なぜ、ある人はほとんど寝言を言わないのに、ある人は毎晩のように話してしまうのでしょうか。その背景には、心身の状態や生活習慣、場合によっては病気など、さまざまな要因が複雑に絡み合っています。ここでは、寝言を引き起こす、あるいは悪化させると考えられている主な6つの原因について詳しく解説します。

① ストレスや疲労

寝言の最も一般的で影響力の大きい原因は、精神的・肉体的なストレスと疲労です。現代社会を生きる上で、仕事のプレッシャー、人間関係の悩み、学業の負担、家庭内の問題など、ストレスの種は尽きません。これらのストレスは、私たちが思っている以上に深く睡眠に影響を及ぼします。

日中に強いストレスを感じると、私たちの身体は「闘争・逃走モード」に入り、交感神経が活発になります。この状態が夜になっても続くと、心身がリラックスできず、脳が興奮したまま眠りにつくことになります。その結果、睡眠が浅くなりがちになり、脳が十分に休息できません。

特に、ストレスは夢の内容に大きく影響します。日中の不安や葛藤、未解決の問題などが、レム睡眠中に悪夢や緊張感の高い夢として現れやすくなります。脳がこれらの感情的なテーマを処理しようと活発に活動する過程で、発声の抑制が外れ、夢の内容が寝言として漏れ出てしまうのです。「ストレスの多い日は、寝言が増える」という経験は、脳が日中の負担を睡眠中に処理しようと必死になっているサインと言えます。

また、肉体的な疲労も同様です。過度な運動や長時間の労働で身体が疲れ切っていると、睡眠のバランスが崩れやすくなり、寝言に繋がることがあります。

② 睡眠の質が低い

寝言は、睡眠の「量」だけでなく「質」の低下によっても引き起こされます。たとえ長時間ベッドにいても、睡眠が浅かったり、途中で何度も目が覚めたりする状態では、脳と身体は十分に回復できません。

睡眠の質を低下させる要因は、睡眠サイクルの乱れに他なりません。例えば、以下のような状況が考えられます。

- 不規則な睡眠スケジュール: 就寝時刻や起床時刻が毎日バラバラだと、体内時計が乱れ、スムーズな入眠や深い睡眠の維持が困難になります。

- 不適切な睡眠環境: 寝室が明るすぎる、騒音が気になる、温度や湿度が不快といった環境は、中途覚醒を引き起こし、睡眠を断片化させます。

- 睡眠不足: 慢性的な睡眠不足は、それ自体が心身へのストレスとなり、睡眠の質をさらに悪化させる悪循環に陥ります。

このように睡眠が浅くなったり、ノンレム睡眠とレム睡眠の移行がスムーズに行われなくなったりすると、脳が不安定な状態になり、寝言が出やすくなります。特に、深いノンレム睡眠から部分的に覚醒する際に、錯乱状態となって意味不明な言葉を発することがあります。

③ 発熱

風邪やインフルエンザなどで高熱が出たときに、「うわごとを言う」という経験をしたことがある方や、家族がそうなるのを見たことがある方は多いのではないでしょうか。これも寝言の一種です。

発熱、特に38度以上の高熱は、脳の機能に一時的な影響を及ぼします。体温が上昇すると、脳内の神経伝達物質の働きや血流が変化し、脳が正常に機能しにくくなります。これにより、幻覚に近いような鮮明な夢を見たり、時間や場所の感覚が混乱したりすることがあり、それがうわごととして現れるのです。

このタイプの寝言は、病気による一時的な生理反応であり、通常は解熱すれば自然に治まります。そのため、過度に心配する必要はありませんが、高熱が続く場合は、その原因となっている病気の治療を優先することが重要です。

④ アルコールやカフェインの過剰摂取

就寝前の特定の飲み物や食べ物も、寝言の引き金になることがあります。代表的なものがアルコールとカフェインです。

| 物質 | 主な睡眠への影響 | 寝言との関連 |

|---|---|---|

| アルコール | 寝つきは良くするが、睡眠後半のレム睡眠を抑制し、睡眠を浅く断片化させる。利尿作用で中途覚醒も増やす。 | アルコールが分解されると、抑制されていたレム睡眠が急激に増加(レムリバウンド)。これにより、鮮明な夢や悪夢が増え、寝言に繋がりやすくなる。 |

| カフェイン | 脳を興奮させるアデノシンの働きをブロックし、覚醒を促す。深いノンレム睡眠を減少させる。 | 脳が覚醒状態に近くなり、入眠を妨げ、睡眠全体を浅くする。これにより、脳が不安定になり寝言が出やすくなる。 |

「寝つきを良くするため」と寝酒を習慣にしている人もいますが、これは大きな間違いです。アルコールは睡眠の質を著しく低下させ、結果的に寝言や中途覚醒を増やす原因となります。摂取する量が多いほど、また就寝に近い時間であるほど、その影響は大きくなります。

同様に、コーヒーや紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインは、強力な覚醒作用を持ち、その効果は数時間持続します。夕方以降にカフェインを摂取すると、深い睡眠が妨げられ、脳がリラックスできないまま夜を過ごすことになり、寝言に繋がりやすくなります。

⑤ 薬の副作用

服用している薬が、意図せず寝言の原因となっている可能性もあります。特に、脳の中枢神経系に作用する薬の中には、睡眠の構造に影響を与え、副作用として寝言や悪夢、異常行動を引き起こすものが知られています。

具体的には、以下のような薬が挙げられます。

- 抗うつ薬(特にSSRIなど): レム睡眠中の筋肉の弛緩(アトニア)を抑制する作用があり、レム睡眠行動障害に似た症状(夢に合わせた行動や発声)を引き起こすことがある。

- 血圧降下薬(β遮断薬など): 悪夢を増やし、寝言に繋がることが報告されている。

- パーキンソン病治療薬: ドーパミン作動薬などが、幻覚や異常行動を伴う寝言の原因となることがある。

- その他: 一部の睡眠薬、抗ヒスタミン薬、ステロイド薬なども影響する可能性があります。

もし、特定の薬を飲み始めてから寝言が増えたり、内容が激しくなったりした場合は、自己判断で服用を中止せず、必ず処方した医師や薬剤師に相談してください。薬の変更や量の調整によって、症状が改善することがあります。

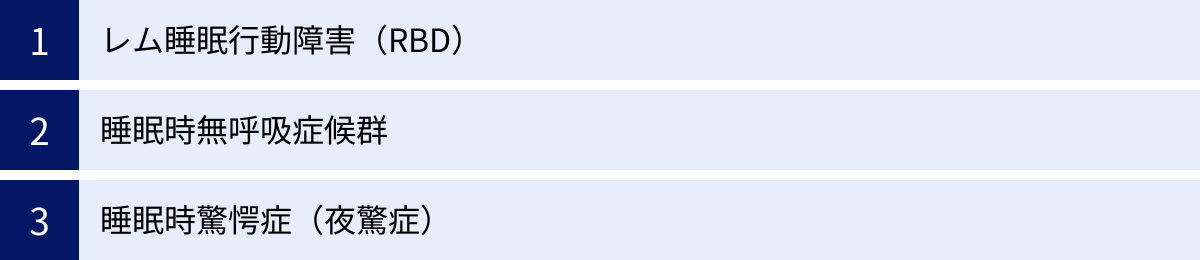

⑥ 睡眠障害の可能性

ほとんどの寝言は良性ですが、中には治療が必要な睡眠障害の症状の一つとして現れているケースもあります。特に、寝言に加えて、いびきや呼吸停止、激しい身体の動きなどを伴う場合は注意が必要です。

代表的なものとして、以下の睡眠障害が挙げられます。

- レム睡眠行動障害(RBD): 夢の内容に合わせて叫んだり、手足を振り回したりする。詳しくは後の章で解説します。

- 睡眠時無呼吸症候群(SAS): 睡眠中に呼吸が何度も止まり、その際に苦しさからうめき声や窒息感のある寝言を発することがある。

- 睡眠時驚愕症(夜驚症): 深いノンレム睡眠中に突然起き上がり、パニック状態で叫び声をあげる。

これらの睡眠障害は、本人の健康や安全、そして共に眠るパートナーの安眠を脅かす可能性があります。単なる寝言と片付けずに、専門医の診断を仰ぐことが極めて重要です。

寝言が多い人の特徴

寝言は誰にでも起こりうる現象ですが、特に寝言を言いやすい人には、いくつかの共通した特徴が見られます。これは、その人の心理状態や身体的な発達段階が、睡眠中の脳の活動に影響を与えやすいためです。ここでは、寝言が多い人の代表的な2つのタイプ、「ストレスを抱えている人」と「子ども」について、その背景を詳しく見ていきましょう。

ストレスを抱えている人

寝言の最大の原因として「ストレス」を挙げましたが、現代社会において、継続的または急性の強いストレスに晒されている人は、寝言が著しく多くなる傾向があります。これは、心と身体が密接に連携していることの証左です。

なぜストレスで寝言が増えるのか?

私たちの自律神経には、活動時に優位になる「交感神経」と、リラックス時に優位になる「副交感神経」があります。日中に仕事や勉強で集中したり、緊張したりする場面では交感神経が働き、夜になってリラックスする時間には副交感神経が優位になって、心身を休息モードに切り替えます。

しかし、過度なストレスを抱えていると、この切り替えがうまくいきません。夜になっても交感神経が活発なままで、ストレスホルモンである「コルチゾール」の分泌が高いレベルで続きます。その結果、心拍数や血圧が下がらず、脳が興奮した「覚醒モード」のまま眠りに入ってしまうのです。

このような状態では、睡眠は浅くなり、特に感情の処理を担うレム睡眠が不安定になります。脳は睡眠中にもかかわらず、日中の悩みや不安、プレッシャーといった未解決の問題を処理しようと活動し続けます。この、いわば「脳の残業」が、緊張感の高い夢や悪夢となって現れ、その内容が寝言として口から漏れ出てしまうのです。

具体的なシナリオ

例えば、以下のような状況にある人は、寝言が増えやすいと考えられます。

- 仕事で大きな責任を負っている人: 重要なプロジェクトの締め切りに追われている、部下のマネジメントに悩んでいる、職場の人間関係がうまくいっていないなど、仕事上のプレッシャーは睡眠に直接影響します。「プレゼンの練習」や「上司への謝罪」といった内容の寝言は、その典型例です。

- 学業や試験に追われる学生: 受験や資格試験、卒業論文など、将来を左右するプレッシャーは大きなストレスとなります。夜も勉強内容が頭から離れず、寝言として現れることがあります。

- 家庭やプライベートで悩みを抱える人: 夫婦関係の問題、子育ての悩み、親の介護、経済的な不安など、プライベートな問題も深刻なストレス源です。口に出して言えない悩みが、無意識の寝言として表出することがあります。

- 大きなライフイベントを経験した人: 結婚、出産、転職、引っ越しといったポジティブな出来事も、変化への適応という点では一種のストレスとなり、一時的に寝言が増えることがあります。

寝言は、いわば「心のSOSサイン」。もし、最近寝言が多いと指摘されたり、悪夢をよく見たりするようになったら、それはあなたの心が休息を求めている証拠かもしれません。自身のストレスレベルを見つめ直し、意識的にリラックスする時間を作ることが重要です。

子ども

寝言が多いもう一つの代表的なグループは、子どもです。特に、幼児期から学童期(3歳~12歳頃)にかけては、子どもの半数以上が寝言を経験すると言われており、これはごく自然な現象です。

なぜ子どもは寝言が多いのか?

子どもの寝言が多い理由は、大きく分けて2つあります。

- 脳の発達が未熟なため: 大人の脳では、睡眠と覚醒をコントロールする神経回路が確立されています。特に、レム睡眠中に行動を起こさないように筋肉を弛緩させる「アトニア」のシステムは、睡眠中の安全を保つ上で非常に重要です。しかし、子どもの脳はまだ発達途上にあり、これらのシステムが完全に成熟していません。そのため、睡眠と覚醒の切り替えがスムーズにいかなかったり、夢と現実の境界が曖昧になったりして、脳の興奮がそのまま声や動きとして現れやすいのです。

- 日中の刺激が多く、脳が活発に情報を処理しているため: 子どもたちは毎日が新しい発見と学習の連続です。友達と遊んだ楽しい記憶、新しく覚えた言葉、保育園や学校での出来事など、膨大な量の情報や刺激を日中に受け取ります。脳は、これらの情報を睡眠中に整理し、記憶として定着させるという重要な役割を担っています。この活発な情報処理の過程で、日中の体験や感情が夢となり、それがフィルターを通さずに寝言として出てくるのです。

楽しそうに笑ったり、アニメのキャラクターの名前を呼んだり、あるいは泣き言を言ったりと、子どもの寝言の内容は実に多彩です。これらはすべて、子どもの脳が健やかに成長し、日々の経験を自分のものにしようと懸命に働いている証と捉えることができます。

ほとんどの場合、子どもの寝言は成長とともに自然と減っていきます。脳が成熟し、睡眠をコントロールする機能が安定してくるからです。そのため、親としては温かく見守ることが基本となります。ただし、叫び声や恐怖を伴う「夜驚症」が頻繁に起こる場合や、小学生高学年になっても症状が続く場合は、一度専門家に相談することも考慮すると良いでしょう。(詳しくは後の章で解説します)

寝言を自分で治すための対策4選

自分自身の寝言に悩んでいたり、パートナーから指摘されて改善したいと考えていたりする場合、日常生活の中で実践できる対策がいくつかあります。寝言の多くは生活習慣やストレスと関連しているため、それらの根本原因にアプローチすることが改善への鍵となります。ここでは、今日から始められる具体的な4つの対策を紹介します。

① ストレスを解消する

寝言の最大の引き金であるストレスを管理することは、最も重要かつ効果的な対策です。心身の緊張を和らげ、リラックスした状態で眠りにつくための習慣を取り入れましょう。

自分に合ったリラクゼーション法を見つける

ストレス解消法は人それぞれです。大切なのは、「これをやると心が落ち着くな」と感じられる、自分だけの方法を見つけて習慣化することです。

- 深呼吸・瞑想: 就寝前に5分でも良いので、静かな場所でゆっくりと深呼吸を繰り返します。鼻から息を吸い込み、口からゆっくりと吐き出す腹式呼吸は、副交感神経を優位にし、心拍数を落ち着かせる効果があります。スマートフォンの瞑想アプリなどを活用するのもおすすめです。

- 軽いストレッチやヨガ: 凝り固まった筋肉をほぐすことは、身体的な緊張を和らげ、心の解放にも繋がります。特に、肩や首周りのストレッチは、日中のデスクワークで溜まった緊張をほぐすのに効果的です。ただし、就寝直前の激しい運動は交感神経を刺激してしまうため、リラックスを目的とした穏やかなものにしましょう。

- ジャーナリング(書く瞑想): 頭の中でぐるぐると回り続ける不安や心配事を、ノートに書き出してみましょう。思考を文字としてアウトプットすることで、問題を客観視でき、頭の中が整理されます。「今日あった良かったこと」を3つ書くなど、ポジティブな内容に焦点を当てるのも良い方法です。

- 趣味に没頭する時間を作る: 読書、音楽鑑賞、映画、ガーデニングなど、仕事や悩み事から完全に離れて夢中になれる時間を日中に確保しましょう。能動的なリフレッシュは、ストレス耐性を高める上で非常に重要です。

これらの活動を就寝前の「入眠儀式」として取り入れることで、心と身体に「これからリラックスして眠る時間だ」という合図を送ることができます。

② 睡眠環境を整える

睡眠の質を高めるためには、快適でリラックスできる睡眠環境、いわゆる「睡眠衛生(スリープハイジーン)」を整えることが不可欠です。少しの工夫で、睡眠の深さは大きく変わります。

五感を刺激しない寝室作り

寝室は「眠るためだけの場所」と位置づけ、脳が休息モードに入りやすい環境を作りましょう。

- 光のコントロール: 睡眠を促すホルモン「メラトニン」は、光を浴びると分泌が抑制されます。寝室はできるだけ真っ暗にするのが理想です。遮光カーテンを利用したり、電子機器の小さな光もアイマスクやテープで覆ったりする工夫をしましょう。また、就寝1〜2時間前からは、スマートフォンやパソコン、テレビなどの強いブルーライトを放つ画面を見るのを避けることが重要です。

- 音の管理: 時計の秒針の音や、外の車の音など、わずかな物音が睡眠を妨げることがあります。静かな環境が理想ですが、難しい場合は耳栓や、川のせせらぎや雨音などの環境音を流す「ホワイトノイズマシン」を活用するのも一つの手です。

- 快適な温度と湿度: 快適な寝室の温度は夏場で25~27℃、冬場で18~20℃、湿度は年間を通して50~60%が目安とされています。エアコンや加湿器・除湿器を適切に使い、季節に合わせて快適な温湿度を保ちましょう。

- 自分に合った寝具選び: 身体に合わないマットレスや枕は、寝姿勢を不安定にし、身体の痛みや不快感を引き起こして睡眠を浅くします。特に枕の高さは重要で、首や肩に負担がかからないものを選びましょう。可能であれば、専門店で専門家のアドバイスを受けながら選ぶことをお勧めします。

③ 飲酒やカフェインを控える

特定の嗜好品が睡眠の質を悪化させ、寝言の原因になっていることは少なくありません。特にアルコールとカフェインの摂取習慣は見直す価値があります。

摂取する「時間」と「量」を意識する

- アルコール(寝酒)の見直し: アルコールは一時的に寝つきを良くするように感じさせますが、実際には睡眠の後半部分を浅くし、中途覚醒を増やします。特にレム睡眠を阻害し、その反動で明け方に悪夢や寝言が増える「レムリバウンド」を引き起こします。質の高い睡眠のためには、就寝前の飲酒は避けるのが賢明です。どうしても飲みたい場合は、就寝の3~4時間前までには終えるようにしましょう。

- カフェインの摂取時間に注意: カフェインの覚醒作用は、摂取後30分ほどで現れ、その効果は4~6時間続くとされています。カフェインに敏感な人ではさらに長く影響が残ることもあります。コーヒー、紅茶、緑茶、ウーロン茶、コーラ、エナジードリンク、チョコレートなど、カフェインは意外な食品にも含まれています。少なくとも、午後の早い時間(例:14時以降)はカフェインを含むものの摂取を控えることを心がけましょう。

④ 専門医に相談する

上記のセルフケアを1ヶ月程度試しても寝言が改善しない場合や、寝言が日常生活に深刻な影響を与えている場合は、一人で抱え込まずに専門家の助けを借りることを検討しましょう。

相談のタイミングと受診先

以下のような場合は、専門医への相談が推奨されます。

- 週に数回以上、激しい寝言を言う。

- 寝言によって、自分やパートナーの睡眠が著しく妨げられている。

- 寝言に、叫び声や暴れるなどの激しい行動が伴う。

- 大きないびきや、呼吸が止まっていることを指摘される。

- 日中に耐えがたいほどの強い眠気がある。

これらの症状がある場合、背景に治療が必要な睡眠障害が隠れている可能性があります。

受診すべき診療科は、精神科、心療内科、神経内科、あるいは「睡眠外来」や「睡眠センター」といった睡眠専門の医療機関です。どこに行けば良いか分からない場合は、まずかかりつけ医に相談してみるのも良いでしょう。

診察の際には、いつからどのような寝言があるのか、頻度、内容、伴う症状、生活習慣、服用中の薬などを具体的に伝えられるよう、事前にメモをしておくとスムーズです。寝言は治療できる症状である可能性もあります。専門家の診断を仰ぐことが、根本的な解決への最も確実な道です。

家族やパートナーの寝言がうるさい時の対処法

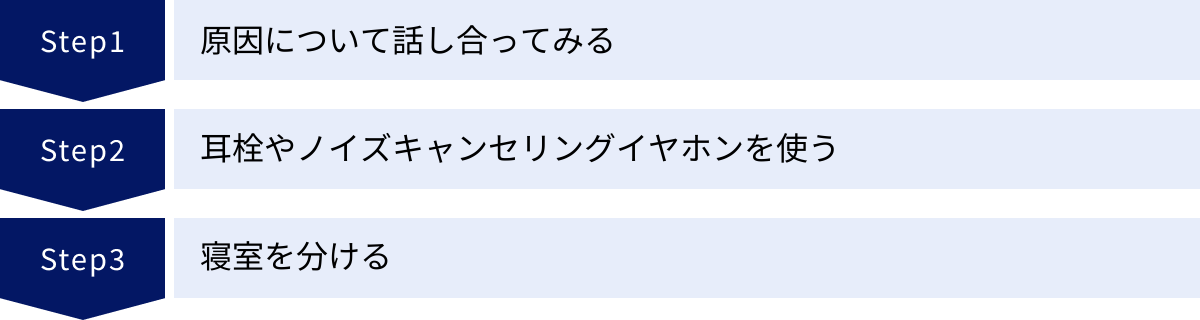

自分の寝言ではなく、一緒に眠る家族やパートナーの寝言に悩まされている人も少なくありません。毎晩のように続く大きな寝言やうめき声は、安眠を妨げ、睡眠不足や日中のイライラに繋がり、二人の関係にまで影響を及ぼしかねません。しかし、デリケートな問題だけに、どう対処すれば良いか分からないものです。ここでは、相手を傷つけず、建設的に問題を解決するための3つのステップを紹介します。

原因について話し合ってみる

まず何よりも大切なのは、非難ではなく、思いやりと心配りをベースにしたオープンなコミュニケーションです。寝言を言っている本人は、その事実を全く自覚していないことがほとんどです。そのため、いきなり「あなたの寝言がうるさくて眠れない!」と攻撃的に伝えてしまうと、相手は当惑し、傷つき、防御的になってしまうでしょう。

伝え方の工夫

話し合いを始める際は、タイミングと伝え方が鍵となります。リラックスしている週末の昼間など、お互いに心に余裕がある時を選びましょう。そして、以下のような切り出し方を試してみてください。

- 心配を伝えるアプローチ: 「最近、仕事が忙しそうだけど、疲れてない?夜、時々うなされているみたいだから心配で…」

- 客観的な事実を優しく伝えるアプローチ: 「実は、昨日の夜、〇〇って叫んでたんだけど、何か怖い夢でも見たのかなと思って。大丈夫?」

このように、「あなたのせいで困っている」という主語ではなく、「あなたが心配だ」というメッセージで始めることで、相手も話を聞き入れやすくなります。

共同で問題解決にあたる

相手が寝言の事実を受け入れたら、次にその原因について一緒に考えてみましょう。この記事で紹介したような原因(ストレス、疲労、飲酒など)に心当たりがないか、優しく尋ねてみます。

「最近、ストレス溜まってるんじゃない?」「そういえば、最近お酒の量が増えたかもね」といった会話の中から、原因のヒントが見つかるかもしれません。もし相手が原因に気づき、改善しようという意欲を見せたら、それは大きな一歩です。ストレス解消法を一緒に試したり、寝酒を控えることを応援したりと、問題を「二人の共同プロジェクト」として捉え、パートナーとしてサポートする姿勢を示すことが、関係性を損なわずに問題を解決する上で非常に重要です。

耳栓やノイズキャンセリングイヤホンを使う

話し合いや相手の努力だけでは、すぐに寝言がなくなるわけではありません。また、寝言の原因がすぐには解消できない場合もあります。そのような状況で、まず自分自身の睡眠を守るために有効なのが、物理的に音を遮断する方法です。

自分に合ったツールを選ぶ

現在では、睡眠の質を高めるための様々なツールが市販されています。

- 耳栓: 最も手軽で安価な方法です。素材も、遮音性の高いウレタンフォーム製、繰り返し洗って使えるシリコン製、自分の耳の形に合わせられる粘土タイプなど様々です。フィット感が重要なので、いくつか試してみて、長時間つけていても痛みや違和感の少ないものを選びましょう。

- 睡眠用イヤホン: 通常の音楽用イヤホンとは異なり、横になっても邪魔になりにくい小型・軽量設計が特徴です。単に音を遮断するだけでなく、ヒーリングミュージックやホワイトノイズ(雑音をかき消す効果のある音)を流せる製品もあります。

- ノイズキャンセリングイヤホン: 周囲の騒音と逆位相の音波を出すことで、能動的にノイズを打ち消す技術です。特に、いびきのような低い周波数の音に対して高い効果を発揮します。睡眠用に特化したモデルも増えており、少し高価ですが、騒音に非常に悩まされている場合には強力な味方となります。

メリットとデメリットの理解

これらのツールは即効性があり、相手にプレッシャーをかけずに自分の睡眠環境を改善できるという大きなメリットがあります。一方で、耳への圧迫感に慣れるまで時間がかかることや、目覚ましのアラームや火災報知器の音、子どもの泣き声など、聞くべき重要な音まで遮断してしまうリスクも考慮する必要があります。安全性と快適性のバランスを見ながら、自分に合った方法を選択しましょう。

寝室を分ける

あらゆる対策を試しても、パートナーの寝言やいびきによって自分の睡眠が深刻に妨げられ、心身の健康に支障をきたしている場合、「寝室を分ける」という選択肢も現実的な解決策として考える必要があります。

ポジティブな選択としての「睡眠離婚」

「寝室を別にする」と聞くと、夫婦関係の悪化を連想し、ネガティブなイメージを持つ人も少なくありません。しかし、近年ではこれを「スリープ・ディボース(睡眠離婚)」と呼び、お互いの健康と日中の良好な関係を維持するための、前向きで合理的な選択と捉える考え方が広がっています。

睡眠不足は、日中のイライラや集中力の低下、気分の落ち込みを引き起こし、パートナーへの思いやりを失わせる原因になります。騒音のせいで眠れず、相手に怒りを感じながら同じベッドで夜を明かすよりも、別の部屋でぐっすり眠り、翌朝すっきりした気分で笑顔で顔を合わせる方が、よほど二人の関係にとって建設的かもしれません。

寝室を分ける際の注意点

この選択をする上で最も重要なのは、一方的に決めるのではなく、二人で十分に話し合い、お互いが納得することです。「あなたの寝言が原因で」という責任追及の形ではなく、「お互いが最高のコンディションでいるために、一度試してみない?」という協力的な提案を心がけましょう。

また、寝室を分けても、スキンシップの時間を意識的に作るなど、親密さを保つための工夫を怠らないことが大切です。寝室を分けることは、関係の終わりではなく、二人がより良い関係を長く続けるための新しい形であると、ポジティブに捉えることが成功の鍵です。

注意すべき病気のサインとしての寝言

ほとんどの寝言は心配のない生理現象ですが、中には医療的な介入が必要な睡眠障害のサインとして現れるものもあります。特に、寝言が非常に激しかったり、奇妙な行動を伴ったり、他の深刻な症状と関連していたりする場合は、注意が必要です。ここでは、単なる寝言と見過ごしてはいけない、病気の可能性を示唆する3つのケースについて解説します。これらの症状に心当たりがある場合は、速やかに専門医に相談することを強くお勧めします。

レム睡眠行動障害(RBD)

レム睡眠行動障害(RBD: REM Sleep Behavior Disorder)は、その名の通り、レム睡眠中に現れる異常行動を特徴とする睡眠障害です。

症状と特徴

通常、夢を見ているレム睡眠中は、全身の筋肉が弛緩する「アトニア」という状態になり、夢の内容通りに身体が動くことはありません。しかし、RBDではこのアトニアのメカニズムが機能不全に陥ります。その結果、見ている夢、特に暴力的で攻撃的な夢の内容に反応して、そのまま行動に移してしまいます。

具体的な症状としては、以下のようなものが挙げられます。

- 大声の寝言: 誰かと口論する、助けを求めて叫ぶ、うなる、罵るなど、非常に大きな声で感情的な寝言を言う。

- 暴力的な行動: 夢の中で戦っているかのように、手足を振り回す、殴る、蹴るなどの行動をとる。

- 危険な行為: ベッドから転落する、壁や家具に体をぶつける、隣で寝ているパートナーに危害を加えてしまうこともある。

本人は、この間の出来事を鮮明な夢として覚えていることが多いのが特徴です。例えば、「強盗と戦っていた」「崖から落ちそうになっていた」など、行動と一致した夢の内容を語ります。

なぜ注意が必要か

RBDが特に注意を要するのは、2つの大きな理由からです。一つは、本人やベッドパートナーが怪我をするリスクが非常に高いこと。もう一つは、パーキンソン病やレビー小体型認知症といった神経変性疾患の、最も早い初期症状(前駆症状)として現れることがあるためです。研究によれば、RBDと診断された人の多くが、数年から十数年のうちにこれらの疾患を発症することが報告されています。(参照:日本睡眠学会)

50代以降の男性に発症することが多く、もしパートナーにこのような症状が見られたら、それは単なる「寝相が悪い」「寝言がひどい」というレベルの問題ではありません。速やかに神経内科や睡眠専門医を受診し、適切な診断と治療を受けることが極めて重要です。

睡眠時無呼吸症候群

睡眠時無呼吸症候群(SAS: Sleep Apnea Syndrome)は、睡眠中に気道が塞がれることで、10秒以上の呼吸停止(無呼吸)や呼吸が浅くなる状態(低呼吸)が、1時間あたりに5回以上繰り返される病気です。

寝言との関連

SASの患者さんが発する音は、一般的に「いびき」として認識されていますが、これも広義の寝言の一種と捉えることができます。特に、無呼吸状態から呼吸を再開する際には、空気が狭い気道を無理やり通るため、非常に大きないびきや、窒息しかけたような「ググッ」「カッ」という苦しそうな音、うめき声などが生じます。

本人は息苦しさから何度も脳が覚醒しかけるため、深い睡眠がとれず、睡眠の質が著しく低下します。この浅い睡眠状態が、他のタイプの寝言を誘発することもあります。

なぜ注意が必要か

SASの最大の問題は、睡眠中の低酸素状態が全身に深刻なダメージを与えることです。放置すると、高血圧、心筋梗塞、脳卒中、糖尿病などの生活習慣病の発症リスクを大幅に高めます。また、日中の耐えがたい眠気は、交通事故や労働災害の原因にもなりかねません。

以下のようなサインが見られたら、SASを強く疑うべきです。

- 毎晩のように非常に大きないびきをかく。

- いびきが途中で止まり、しばらくして大きな音とともに再開する。

- 睡眠中に呼吸が止まっていることを家族に指摘される。

- 十分な時間寝ても、日中に強い眠気や倦怠感がある。

- 朝起きた時に頭痛がする。

「いびきがうるさい」という問題の裏に、命に関わる病気が隠れている可能性があります。耳鼻咽喉科や呼吸器内科、睡眠専門クリニックでの検査と治療が必要です。

睡眠時驚愕症(夜驚症)

睡眠時驚愕症(やきょうしょう)、通称「夜驚症(やきょうしょう)」は、主に深いノンレム睡眠中に起こる覚醒障害の一種です。

症状と特徴

夜驚症は、睡眠中に突然、強い恐怖やパニックを伴って起き上がり、叫び声をあげるのが特徴です。その際、心拍数の急増や発汗、呼吸の乱れ、怯えた表情など、自律神経系の激しい興奮状態が見られます。

本人は混乱しており、周囲の状況を認識できていません。親やパートナーがなだめようとしても反応が薄く、数分から十数分ほどで再び眠りに戻ります。そして、翌朝にはその出来事を全く覚えていないことがほとんどです。

これは、深いノンレム睡眠から急激に、しかし不完全に覚醒するために起こる現象です。夢を見ているわけではないため、RBDのようにストーリー性のある行動ではなく、純粋な恐怖反応として現れます。

なぜ注意が必要か

夜驚症は3歳から7歳頃の子どもに最も多く見られ、その多くは脳の成熟とともに自然に治まっていきます。そのため、子どもの場合は過度に心配する必要はありません。

しかし、症状が非常に頻繁であったり、パニック状態でベッドから飛び出して怪我をする危険があったりする場合、また、成人になってから発症した場合や、強いストレスが引き金になっていると考えられる場合は、専門医への相談が推奨されます。特に大人の夜驚症は、他の精神疾患や心的外傷後ストレス障害(PTSD)と関連している可能性も考慮する必要があります。

これらの病気は、いずれも「ただの寝言」とは一線を画す、明確な特徴とリスクを持っています。自己判断はせず、気になるサインがあれば専門家の力を借りることが、あなたとあなたの大切な人の健康を守ることに繋がります。

子どもの寝言は心配ない?

「うちの子、毎晩のように寝言を言っているけど大丈夫?」「泣きながら何か叫んでいることがあるけど、何か怖い思いをしているの?」

子どもの寝言は、多くの親が一度は心配になるテーマです。結論から言うと、ほとんどの子どもの寝言は、心身が健やかに発達している証拠であり、病的なものではありません。過度に心配する必要はなく、温かく見守ってあげることが基本です。

前述の通り、子ども、特に幼児期から学童期にかけて寝言が多いのには、明確な理由があります。それは、睡眠をコントロールする脳の神経システムがまだ発達途上にあるためです。大人のように睡眠と覚醒をスムーズに切り替える機能が未熟なため、日中の興奮や脳の活動が、そのまま睡眠中に声として漏れ出てしまうのです。

また、子どもたちの脳は、日中に経験した膨大な量の情報を睡眠中に整理し、記憶として定着させるという大切な仕事をしています。友達とのかけっこ、新しく覚えた歌、絵本の世界、時には友達との小さな喧嘩など、あらゆる経験が材料となります。この活発な脳の働きが、楽しそうな笑い声や、むにゃむにゃとしたおしゃべり、時にはうなされるような泣き言となって現れるのです。これは、子どもが日々成長している証と捉えることができます。

親として気になるのは、楽しそうな寝言よりも、泣いたり怯えたりしているような寝言でしょう。これらは、日中に怖いと感じたことや不安だったことが夢に反映されている可能性があります。しかし、これも感情の発達過程の一部です。無理に起こそうとすると、子どもは混乱してしまいます。優しく背中をトントンと叩いてあげたり、静かにそばにいて安心感を与えたりするだけで十分です。

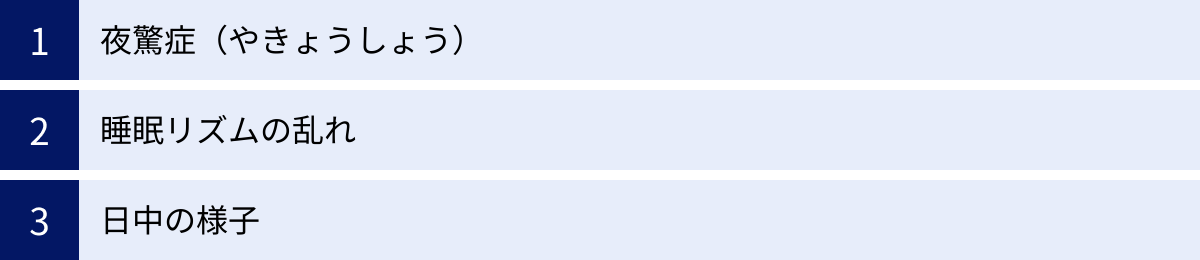

ただし、いくつかのケースでは注意が必要です。

- 夜驚症(やきょうしょう): 前の章で解説した通り、突然起き上がって甲高い叫び声をあげ、強い恐怖やパニック状態に陥る場合です。本人は目を開けていても意識は混濁しており、なだめようとしても反応が薄いのが特徴です。これも多くは成長とともに消失しますが、頻度があまりに多い(週に数回以上)、症状が激しく怪我の危険があるといった場合は、小児科や児童精神科に相談してみましょう。

- 睡眠リズムの乱れ: 夜更かしや不規則な生活が続くと、睡眠の質が低下し、寝言や夜驚症を誘発することがあります。早寝早起きを基本とし、日中は適度に体を動かし、寝る前はテレビやスマホを避けて静かに過ごすなど、生活リズムを整えることが最も効果的な対策になります。

- 日中の様子: 寝言が原因で睡眠が妨げられ、日中にひどく機嫌が悪い、常に眠そうにしている、集中力がないといった様子が見られる場合も、一度専門家に相談すると安心です。

子どもの寝言のほとんどは、心配のいらない一過性のものです。親は冷静に子どもの様子を観察し、不安になりすぎず、安全な睡眠環境と規則正しい生活リズムを整えてあげることが何よりも大切です。その上で、気になる点があれば専門家の助けを借りる、というスタンスでいるのが良いでしょう。

寝言に関するよくある質問

ここまで寝言の原因や対策について詳しく解説してきましたが、まだ解決しきれない細かな疑問をお持ちの方もいるでしょう。ここでは、寝言に関して多くの人が抱く代表的な3つの質問に、Q&A形式でお答えします。

寝言に返事をしてもいいですか?

パートナーや家族が寝言を言っていると、つい気になって返事をしたり、話しかけたりしたくなるかもしれません。特に、会話のような明瞭な寝言の場合、コミュニケーションが取れるのではないかと期待してしまうこともあります。

しかし、結論としては「基本的には返事をせず、そっとしておく」のが最善です。

その理由は、相手の睡眠を妨げてしまう可能性があるからです。寝言を言っている本人は、レム睡眠やノンレム睡眠といった、脳が特殊な活動状態にある最中です。そこに外部から話しかけるという刺激を与えると、脳を覚醒させてしまい、睡眠の連続性を断ち切ってしまう恐れがあります。結果として、睡眠の質を低下させ、十分な休息を妨げることになりかねません。

特に、ノンレム睡眠中のうめき声のような寝言の場合、本人は深い眠りの中にいて論理的な思考は働いていません。返事をしても意味が通じず、かえって混乱させてしまうこともあります。

また、稀なケースですが、レム睡眠行動障害(RBD)のように夢の内容に行動が伴う場合、話しかけることで相手を夢の中の登場人物と誤認させ、予期せぬ反応(攻撃など)を引き起こす可能性もゼロではありません。

ただし、明らかに苦しそうにうなされていたり、悪夢で泣いていたりする場合は、優しく名前を呼んだり、そっと身体に触れて安心させてあげたりすることで、悪夢から解放する手助けになることもあります。しかし、これも無理に起こすのではなく、あくまで安心感を与える程度に留めるのが賢明です。原則は「静観」と覚えておきましょう。

寝言の内容は本当のことですか?

「愛してるよ」という甘い寝言から、「あいつが許せない」といった物騒な寝言まで、その内容は様々です。パートナーの寝言を聞いて、それが本心なのではないかと一喜一憂したり、疑心暗鬼になったりした経験はありませんか。

この疑問に対する答えは、「寝言の内容が、必ずしも事実や本心を反映しているわけではない」です。

寝言の多くは、夢の内容が声になったものです。そして夢は、日中に見聞きした情報の断片、過去の記憶、願望、不安、身体的な感覚などが、脈絡なくランダムに組み合わさって作られる、非常に非論理的な産物です。睡眠中は、理性や論理的思考、社会的な建前などを司る脳の前頭前野の働きが低下しているため、現実ではありえないような突飛なストーリーが展開されます。

例えば、寝言で誰か他の人の名前を呼んでいたとしても、それは単にその日テレビで見たタレントの名前だったり、昔の同級生と今の取引先の人が夢の中で混ざり合って登場していたりするだけかもしれません。

ただし、寝言がその人の「感情の状態」を反映している可能性はあります。強いストレスや怒り、喜び、悲しみといった感情は、夢の内容に影響を与えやすく、寝言のトーンにも現れます。もしパートナーが怒ったような寝言を頻繁に言うのであれば、「何か強いストレスを抱えているのかもしれない」と心配するきっかけにはなります。

重要なのは、寝言の内容そのものを鵜呑みにして、相手を問い詰めたり、関係をこじらせたりしないことです。それは、夢と現実を混同する不毛な行為と言えるでしょう。

寝言を録音して聞かせても問題ないですか?

「自分の寝言がどんなものか聞いてみたい」「パートナーに寝言のひどさを自覚してほしい」。そんな思いから、寝言を録音することを考える人もいるでしょう。この行為は、その目的と伝え方によって、問題解決に役立つこともあれば、深刻なトラブルの原因になることもあります。

ポジティブな活用法

録音データが有効に働くのは、問題解決のための客観的な証拠として使う場合です。

- 本人が自覚していない場合: 寝言やいびきの事実を本人が全く信じていない時に、録音を聞かせることで現状を認識してもらい、対策に協力してもらいやすくなります。

- 専門医への相談: 睡眠時無呼吸症候群やレム睡眠行動障害が疑われる場合、実際の音声データは、医師が診断を下す上での非常に貴重な情報となります。

注意すべきネガティブな側面

一方で、寝言の録音は細心の注意を払って行う必要があります。

- プライバシーの侵害と信頼関係の毀損: 寝言は、本人が全くコントロールできない無意識下の、極めてプライベートな発言です。それを本人の許可なく録音し、面白半分で聞かせたり、第三者に漏らしたりする行為は、重大なプライバシー侵害であり、相手との信頼関係を根底から破壊しかねません。

- 精神的なダメージ: 自分の無防備な状態での発言を聞かされることは、本人にとって大きな羞恥心や不安、ストレスとなる可能性があります。

推奨されるアプローチ

もし録音を考えるのであれば、必ず事前に相手の同意を得ることが大前提です。「あなたの健康が心配だから、一度睡眠中の様子を確認させてほしい」と、目的を誠実に伝えましょう。そして、録音を聞かせる際も、決してからかったり責めたりするのではなく、あくまで「一緒に問題を解決するため」という姿勢で、二人きりのプライベートな空間で共有することが不可欠です。

録音は、信頼関係という土台の上で、慎重に扱うべきツールであると心に留めておきましょう。