現代社会において、多くの人々が何らかの睡眠に関する悩みを抱えています。日中のパフォーマンス低下や心身の不調を感じながらも、その原因や適切な対処法がわからず、問題を放置してしまっているケースも少なくありません。「夜、なかなか寝つけない」「ぐっすり眠ったはずなのに疲れがとれない」「日中に強い眠気に襲われる」といった悩みは、決して特別なものではなく、誰にでも起こりうる問題です。

睡眠は、単なる休息ではありません。心と身体の健康を維持し、日々の活動を支えるための根幹をなす生命活動です。質の高い睡眠を確保することは、集中力や記憶力の向上、生活習慣病の予防、さらには精神的な安定にも直結します。

この記事では、睡眠の基本的なメカニズムから、多くの人が抱える具体的な悩みの種類、その原因、そして今日からすぐに実践できる具体的な解消法まで、網羅的に解説します。ご自身の睡眠の悩みがどのタイプに当てはまるのかを理解し、適切な対策を見つけるための一助となれば幸いです。長引く睡眠の不調に悩んでいる方も、セルフケアで改善しない場合の相談先まで紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

そもそも睡眠とは?その役割とメカニズム

私たちは人生の約3分の1を睡眠に費やしています。しかし、その時間が具体的にどのような役割を果たし、どのような仕組みで訪れるのかを深く理解している人は少ないかもしれません。睡眠は、日中の活動で疲弊した心身を回復させるための、極めて重要で能動的な生命活動です。ここでは、睡眠が持つ多岐にわたる役割と、私たちが自然と眠りにつくメカニズムについて詳しく解説します。

睡眠が果たす重要な役割

睡眠は単に体を休ませるだけの時間ではありません。脳や身体のメンテナンス、記憶の整理、免疫機能の強化、感情の調整など、生命維持に不可欠な多くの役割を担っています。

脳と身体の休息

日中の活動で最も酷使されるのは「脳」です。私たちは起きている間、常に五感から情報を受け取り、考え、判断し、身体を動かす指令を出し続けています。この過程で、脳内には疲労物質が蓄積され、神経細胞もエネルギーを消耗します。

睡眠は、この脳を積極的に休ませるための時間です。特に、睡眠の前半に多く出現する「ノンレム睡眠」という深い眠りの間に、脳の温度は低下し、エネルギー消費が抑えられます。この間に、脳は日中に蓄積したアデノシンなどの疲労物質を排出し、神経細胞の修復やメンテナンスを行います。このプロセスは、脳の機能を正常に保ち、翌日のクリアな思考力や集中力を維持するために不可欠です。

身体にとっても、睡眠は重要な休息時間です。筋肉の緊張がほぐれ、心拍数や血圧も低下し、全身がリラックス状態になります。また、睡眠中には成長ホルモンが盛んに分泌されます。成長ホルモンは、子どもの成長だけでなく、成人においても細胞の修復や新陳代謝を促進し、日中の活動で傷ついた組織の回復を助ける働きがあります。スポーツ選手がパフォーマンス向上のために睡眠を重視するのは、この身体的な回復効果を最大限に引き出すためです。

記憶の整理と定着

睡眠は、学習した内容を記憶として定着させる上で極めて重要な役割を果たします。日中に見たり聞いたりして得た膨大な情報は、まず脳の「海馬」という部分に一時的に保存されます。しかし、海馬の容量には限りがあり、そのままでは新しい情報を記憶できません。

睡眠中に、海馬に仮保存された情報は整理され、長期記憶として保存される「大脳皮質」へと転送されます。このプロセスは、浅い眠りである「レム睡眠」と深い眠りである「ノンレム睡眠」が周期的に繰り返される中で行われます。

- ノンレム睡眠: 主に、日中に学習した宣言的記憶(言葉で説明できる知識やエピソード記憶)の整理と定着に関わります。重要な情報が強化され、不要な情報が整理されることで、記憶が強固になります。

- レム睡眠: 主に、手続き記憶(自転車の乗り方や楽器の演奏など、体で覚えるスキル)の定着や、創造的な思考、問題解決に関わると考えられています。

試験前に一夜漬けをするよりも、しっかり睡眠をとった方が記憶に残りやすいと言われるのは、この睡眠による記憶の定着メカニズムが働くためです。学習効率を高めるためには、十分な睡眠時間の確保が欠かせません。

免疫力の向上

「風邪をひいたら、よく寝ること」と昔から言われるように、睡眠と免疫力には密接な関係があります。睡眠中、私たちの体内では免疫システムを強化する様々な物質が活発に分泌されます。

例えば、サイトカインと呼ばれるタンパク質の一種は、ウイルスや細菌に感染した細胞を攻撃する免疫細胞(T細胞やNK細胞など)の働きを活性化させる役割があります。このサイトカインは、特に深いノンレム睡眠中に多く産生されることがわかっています。

睡眠不足が続くと、このサイトカインの産生が減少し、免疫細胞の働きが低下します。その結果、ウイルスや細菌に対する抵抗力が弱まり、風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなります。また、ワクチンを接種した後の抗体産生にも睡眠が影響を与えることが研究で示されており、健康を維持するためには質の高い睡眠による免疫力の維持が不可欠です。

感情の整理

睡眠は、私たちの精神的な安定、特に感情のコントロールにも大きく関わっています。日中に経験した様々な出来事、特に恐怖や不安といったネガティブな感情を伴う記憶は、脳の「扁桃体」という部分で処理されます。

扁桃体は、感情の「警報装置」のような役割を果たしており、起きている間は常に活発に働いています。しかし、睡眠中、特にレム睡眠の間には、この扁桃体の活動が一時的に低下します。この間に、日中の感情的な出来事が「感情のトゲ」を抜かれた形で記憶として再処理されると考えられています。

つまり、睡眠は嫌な出来事を忘れるのではなく、その出来事に伴うネガティブな感情を和らげ、客観的な記憶として整理し直すプロセスを担っているのです。睡眠不足になると、この感情の整理がうまくいかず、扁桃体が過活動な状態が続きます。その結果、些細なことでイライラしたり、不安を感じやすくなったりと、感情が不安定になる傾向があります。

人が眠くなるメカニズム

私たちが夜になると自然に眠くなり、朝になると目が覚めるのは、主に2つの精巧な体内メカニズムが連携して働いているためです。それが「恒常性維持機構(睡眠圧)」と「体内時計(概日リズム)」です。

- 恒常性維持機構(睡眠圧): これは「疲れたから眠くなる」という単純明快な仕組みです。私たちが起きている間、脳が活動するにつれて「アデノシン」という睡眠誘発物質が脳内に徐々に蓄積されていきます。このアデノシンの濃度が高まるほど、「眠りたい」という欲求、すなわち睡眠圧が強くなります。そして、睡眠をとることでアデノシンは分解・除去され、睡眠圧が低下し、すっきりと目覚めることができます。長時間起き続けていると非常に眠くなるのは、この睡眠圧が限界まで高まっている状態です。

- 体内時計(概日リズム): こちらは「夜だから眠くなる」という、時間によってコントロールされる仕組みです。私たちの体には、約24時間周期でリズムを刻む「体内時計」が備わっています。この中枢は脳の視交叉上核にあり、体温や血圧、ホルモン分泌など、体の様々な生理機能をコントロールしています。

睡眠に関しては、夜になると体内時計からの指令で、松果体から「メラトニン」という睡眠ホルモンが分泌されます。メラトニンは、脈拍、体温、血圧などを下げることで、身体を睡眠に適した状態へと導く役割を果たします。このメラトニンの分泌は光によって強力に調節されており、朝に太陽の光を浴びると分泌が止まり、夜に暗くなると再び分泌が始まるというサイクルを繰り返します。

これら2つのメカニズムは、互いに影響し合いながら私たちの睡眠と覚醒をコントロールしています。理想的な状態は、夕方から夜にかけて睡眠圧が十分に高まり、同時に体内時計がメラトニンの分泌を開始するタイミングが一致することです。この2つの波が重なることで、私たちはスムーズで深い眠りを得ることができます。逆に、昼寝をしすぎて睡眠圧が下がってしまったり、夜遅くまで強い光を浴びてメラトニンの分泌が抑制されたりすると、このバランスが崩れ、「寝つけない」といった問題が生じるのです。

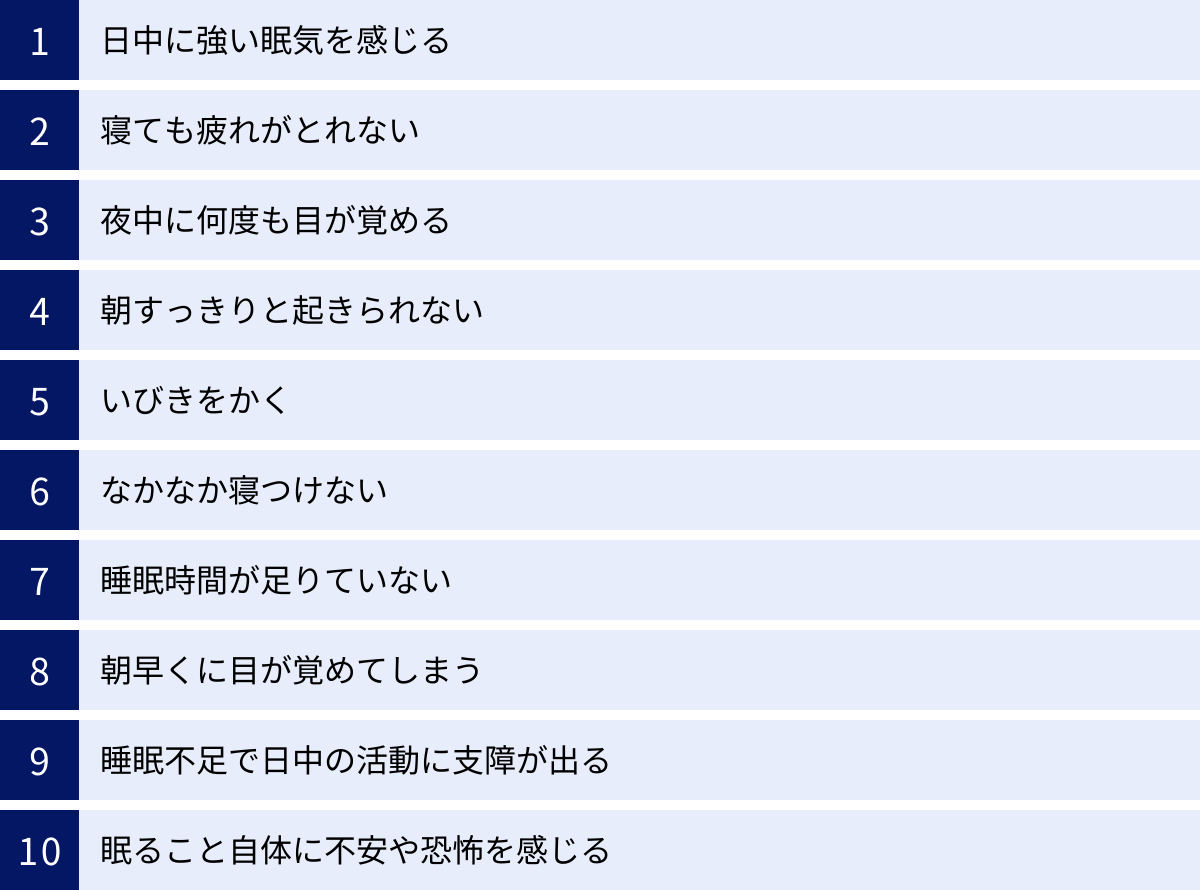

多くの人が抱える睡眠の悩みランキングTOP10

睡眠の悩みは人それぞれですが、多くの人が共通して感じている問題があります。ここでは、様々な調査で上位に挙げられることの多い、代表的な睡眠の悩みをランキング形式で10個紹介します。ご自身の状況と照らし合わせながら、悩みの背景にある原因を探ってみましょう。

(参照:厚生労働省「令和3年度 健康実態調査結果の報告」など)

① 日中に強い眠気を感じる

夜に十分な時間眠ったはずなのに、日中の会議中や運転中、あるいはデスクワーク中に耐えがたい眠気に襲われる。これは、多くの人が経験する睡眠の悩みの代表格です。この背後には、睡眠の「量」だけでなく「質」が低下している可能性が隠されています。

例えば、夜中に何度も無意識に目が覚める「中途覚醒」や、いびき・無呼吸によって深い睡眠が妨げられる「睡眠呼吸障害」があると、睡眠時間が長くても脳と身体は十分に休息できていません。その結果、日中の活動に必要な覚醒レベルを維持できず、強い眠気として現れるのです。また、慢性的な睡眠不足が蓄積した「睡眠負債」も大きな原因です。日中の強い眠気は、単なる気合の問題ではなく、身体が発する危険信号と捉えることが重要です。

② 寝ても疲れがとれない

8時間眠っても、朝起きた時に「ぐっすり眠った」という満足感がなく、むしろ身体がだるく、疲れが残っている。これは「熟眠障害」とも関連する悩みです。疲労回復に重要な役割を果たす、睡眠前半の深いノンレム睡眠が不足している可能性があります。

原因としては、ストレスや不安による脳の過覚醒状態、アルコールの摂取、寝室環境の不備(温度、湿度、音、光など)が挙げられます。特に、就寝前に飲んだアルコールは、寝つきは良くするものの、後半の睡眠を浅くし、利尿作用によって中途覚醒を引き起こすため、疲労回復を妨げる大きな要因となります。疲れをとるために寝ているはずが、かえって疲労を蓄積させてしまうという悪循環に陥っているケースも少なくありません。

③ 夜中に何度も目が覚める

就寝後、トイレに行きたくなったり、物音で目が覚めたりして、一晩に2回以上起きてしまう。そして、一度目が覚めるとなかなか寝つけない。これは「中途覚醒」と呼ばれる症状です。加齢とともに睡眠が浅くなるため、高齢者によく見られる悩みですが、若い世代でもストレスや生活習慣の乱れによって起こります。

精神的なストレスは交感神経を優位にし、睡眠を浅くします。また、前述のアルコールや、カフェインの利尿作用、睡眠時無呼吸症候群による息苦しさ、足の不快感で目が覚めるレストレスレッグス症候群なども原因となります。夜中に目が覚めること自体が新たなストレスとなり、さらに眠れなくなるという悪循環に陥りやすいのが特徴です。

④ 朝すっきりと起きられない

目覚ましが鳴ってもなかなか起き上がれず、布団の中でうだうだしてしまう。起きても頭がボーっとして、すぐに活動を開始できない。これは「睡眠慣性」が強く働いている状態です。睡眠慣性とは、目覚めた直後に見られる眠気や認知機能の低下のことで、誰にでも起こりますが、特に睡眠不足や体内時計の乱れがある場合に強く現れます。

体内時計が後ろにずれて「宵っ張り朝寝坊」のサイクルになっている場合、社会的な生活時間(起床時間)と自分の体内時計が求める覚醒時間が合わず、朝の目覚めが非常に辛くなります。また、睡眠の質が低く、深い睡眠から無理やり覚醒させられると、睡眠慣性が強く長く続く傾向があります。

⑤ いびきをかく

自分では気づきにくいものの、家族から指摘されることが多いのが「いびき」です。いびきは、睡眠中に空気の通り道である上気道が狭くなり、そこを空気が通る時に粘膜が振動して鳴る音です。単なる音の問題と軽視されがちですが、睡眠の質を著しく低下させ、健康上のリスクを伴う「睡眠呼吸障害」のサインであることが少なくありません。

特に、大きないびきが突然止まり、しばらくして「ガガッ!」と大きな呼吸とともに再開するような場合は、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の可能性があります。無呼吸の間は脳や身体が酸欠状態になり、それを補うために心臓に大きな負担がかかります。これにより、日中の強い眠気だけでなく、高血圧や心疾患、脳卒中などのリスクが高まることが知られています。

⑥ なかなか寝つけない

布団に入ってから、30分から1時間以上も眠りにつくことができない。ベッドに入るとかえって目が冴えてしまい、色々な考え事が頭を巡ってしまう。これは「入眠障害」と呼ばれ、不眠症の中で最も多いタイプです。

原因の多くは、仕事のプレッシャーや人間関係の悩みといった心理的なストレスです。不安や緊張は交感神経を活性化させ、心身を興奮状態にするため、リラックスして眠りにつくことが難しくなります。また、「早く寝なければ」という焦り自体が新たなストレスとなり、さらに寝つけなくなるという悪循環に陥りがちです。不規則な生活リズムや、就寝前のスマートフォン操作によるブルーライトの曝露も、入眠を妨げる大きな要因です。

⑦ 睡眠時間が足りていない

仕事や勉強、プライベートが忙しく、物理的に十分な睡眠時間を確保できていない状態です。成人に推奨される睡眠時間は7時間前後とされていますが、日本の成人の平均睡眠時間はこれを下回っており、世界的に見ても短いことが知られています。(参照:OECD Gender Data Portal 2021)

自分では「ショートスリーパーだから大丈夫」と思っていても、実際には日々のわずかな睡眠不足が借金のように蓄積していく「睡眠負債」の状態に陥っている人がほとんどです。睡眠負債が溜まると、自覚がないままに集中力や判断力が低下し、ミスが増えたり、イライラしやすくなったりします。休日に寝だめをしても、平日の睡眠負債を完全に返済することは難しいとされています。

⑧ 朝早くに目が覚めてしまう

自分が起きようと思っていた時間より2時間以上も早く目が覚めてしまい、その後もう一度眠ろうとしても眠れない。これは「早朝覚醒」と呼ばれる症状です。特に高齢者に多く見られる悩みで、加齢に伴い体内時計が前進し、深い睡眠が減少することが原因とされています。

しかし、若い世代でも、強いストレスやうつ病の初期症状として現れることがあります。精神的な不調があると、睡眠を維持する力が弱まり、早朝に目が覚めやすくなります。まだ暗い時間に一人で目覚めてしまうことで、孤独感や不安感が強まり、精神状態をさらに悪化させることもあります。

⑨ 睡眠不足で日中の活動に支障が出る

睡眠の問題が原因で、日中の仕事や学業、家事などのパフォーマンスに明らかな悪影響が出ている状態です。具体的には、「集中力が続かず、単純なミスを繰り返す」「新しいことを覚えるのに時間がかかる」「会議中に居眠りをしてしまう」「感情の起伏が激しくなり、人間関係でトラブルを起こしやすくなる」といった問題が挙げられます。

これは、①から⑧までの様々な睡眠の悩みが複合的に影響した結果として現れる症状です。睡眠の問題を個人の問題として放置せず、社会生活に影響を及ぼす重大な課題として認識することが重要です。

⑩ 眠ること自体に不安や恐怖を感じる

「また今夜も眠れないのではないか」という強い不安や恐怖心から、夜になるのが怖くなったり、寝室に向かうことに抵抗を感じたりする状態です。これは「精神生理性不眠」とも呼ばれ、不眠が慢性化した結果、眠れないこと自体が最大のストレス源となってしまっています。

ベッドに入ると「眠らなければ」というプレッシャーで心拍数が上がり、体が緊張し、かえって目が冴えてしまうという悪循環を繰り返します。ベッドや寝室が「眠れない場所」として脳にインプットされてしまっている状態であり、専門的な介入が必要になることも少なくありません。

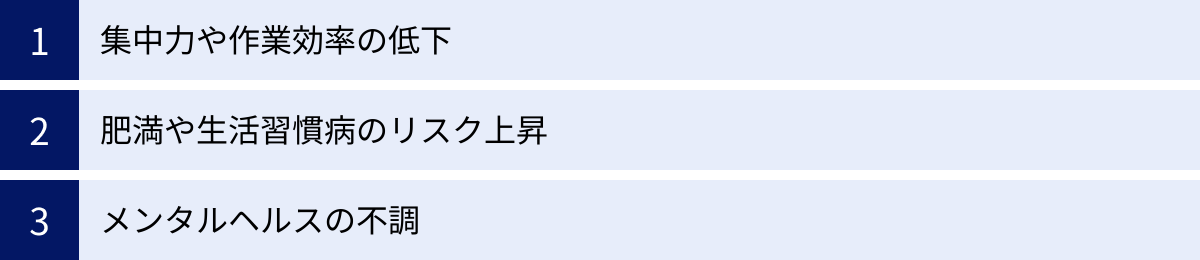

睡眠の質が低いと起こる3つのデメリット

十分な睡眠時間を確保しているつもりでも、その「質」が低ければ、心身には様々な悪影響が及びます。浅い眠りや断続的な睡眠は、脳と身体の回復プロセスを妨げ、日中のパフォーマンス低下から深刻な健康問題まで、多くのデメリットを引き起こします。ここでは、睡眠の質の低下がもたらす代表的な3つのデメリットについて詳しく解説します。

集中力や作業効率の低下

睡眠不足や質の低い睡眠が最も直接的に影響を及ぼすのが、脳の認知機能です。私たちの脳は、睡眠中に疲労物質の除去や神経回路のメンテナンスを行っています。このプロセスが不十分だと、翌日の脳はベストな状態で機能できません。

具体的には、以下のような認知機能の低下が見られます。

- 注意・集中力の低下: 一つの物事に注意を向け続けることが難しくなり、ケアレスミスが増加します。特に、単調な作業を行っている際に「マイクロスリープ」と呼ばれる数秒間の瞬間的な眠りに陥ることがあり、重大な事故につながる危険性もあります。

- 遂行機能の低下: 計画を立て、物事を順序だてて実行し、柔軟に方針を変更するといった高度な思考能力が低下します。これにより、仕事の段取りが悪くなったり、予期せぬトラブルへの対応が遅れたりします。

- 記憶力の低下: 新しい情報を覚える「記銘力」や、覚えた情報を思い出す「想起能力」が低下します。これは、睡眠中に行われる記憶の整理・定着プロセスが阻害されるためです。

- 判断力の低下: 情報をもとに合理的な判断を下す能力が鈍ります。特に、リスクを伴う判断において、衝動的で安易な選択をしやすくなる傾向があります。

これらの機能低下は、自覚している以上に深刻なレベルで生じていることが多く、本人は「少し眠いだけ」と感じていても、客観的なパフォーマンスは飲酒時と同程度まで低下するという研究結果もあります。仕事や学業における生産性の低下はもちろん、日常生活における様々なリスクを高める要因となるのです。

肥満や生活習慣病のリスク上昇

睡眠の質の低下は、体重管理や代謝機能にも深刻な影響を与え、肥満や様々な生活習慣病の発症リスクを高めることが数多くの研究で明らかにされています。その背景には、ホルモンバランスの乱れがあります。

私たちの食欲は、主に2つのホルモンによって調節されています。

- グレリン: 胃から分泌され、食欲を増進させるホルモン。

- レプチン: 脂肪細胞から分泌され、食欲を抑制し、エネルギー消費を促すホルモン。

睡眠不足の状態が続くと、このホルモンバランスが崩れ、食欲を増進させるグレリンの分泌が増加し、食欲を抑制するレプチンの分泌が減少します。その結果、満腹感を得にくくなり、特に高カロリーで高脂肪な食品を欲しやすくなることがわかっています。

さらに、睡眠不足はインスリンの働きを悪くする「インスリン抵抗性」を引き起こすことも知られています。インスリンは、血糖値を下げる唯一のホルモンです。インスリン抵抗性が高まると、血糖値をコントロールするために通常より多くのインスリンが必要になり、すい臓に負担がかかります。この状態が続くと、血糖値が下がらなくなり、2型糖尿病を発症するリスクが著しく上昇します。

加えて、質の低い睡眠は交感神経を優位な状態にし、血圧を上昇させます。慢性的な高血圧は、血管に常に負担をかけることになり、動脈硬化を進行させます。その結果、心筋梗塞や脳卒中といった命に関わる心血管疾患のリスクを高めることにもつながります。このように、睡眠の問題は単なる眠気だけでなく、将来の健康を脅かす重大なリスクファクターなのです。

メンタルヘルスの不調

心と身体は密接につながっており、睡眠の質は精神的な健康状態に極めて大きな影響を与えます。睡眠とメンタルヘルスの関係は双方向的であり、ストレスや不安が不眠を引き起こす一方で、不眠が精神状態をさらに悪化させるという悪循環に陥りやすいのが特徴です。

前述の通り、睡眠中には脳の感情中枢である扁桃体の活動が調整され、日中のネガティブな感情が整理されます。睡眠の質が低いと、このプロセスがうまくいかず、扁桃体が過活動な状態になります。その結果、以下のようなメンタルヘルスの不調が現れやすくなります。

- 気分の落ち込み・抑うつ症状: 睡眠不足は、幸福感や意欲に関わる神経伝達物質(セロトニンなど)の働きを低下させると考えられています。これにより、気分が沈み、何事にも興味が持てなくなり、抑うつ的な状態に陥りやすくなります。実際に、不眠症はうつ病の最も強力な危険因子の一つであり、不眠が続く人はそうでない人に比べて、将来的にうつ病を発症するリスクが格段に高いことが報告されています。

- 不安感の増大: 扁桃体の過活動は、脅威に対する感受性を高め、漠然とした不安感や心配事を増大させます。物事をネガティブに捉えやすくなり、些細なことでも過度に心配してしまう傾向が強まります。

- イライラ・攻撃性の高まり: 感情のブレーキ役である前頭前野の機能が睡眠不足によって低下するため、衝動や感情をコントロールすることが難しくなります。これにより、些細なことでカッとなったり、他者に対して攻撃的になったりすることが増えます。

このように、睡眠の質の低下は、私たちの心の安定を蝕み、精神的な回復力を奪います。健やかな毎日を送るためには、身体の健康だけでなく、心の健康を保つためにも、質の高い睡眠を確保することが不可欠なのです。

あなたの悩みはどれ?睡眠障害の主な種類

「睡眠の悩み」と一括りにされがちですが、医学的にはその症状によっていくつかのタイプに分類されます。これらは「睡眠障害」と呼ばれ、代表的なものに不眠症、睡眠呼吸障害、概日リズム睡眠・覚醒障害などがあります。特に不眠症は、症状の現れ方によってさらに4つのタイプに分けられます。ご自身の悩みがどのタイプに当てはまるかを知ることは、適切な対処法を見つけるための第一歩です。

| 睡眠障害のタイプ | 主な症状 | 特徴 |

|---|---|---|

| 入眠障害 | 布団に入ってもなかなか寝つけない(30分〜1時間以上)。 | 不眠症の中で最も多いタイプ。ストレスや不安が主な原因。「寝なければ」という焦りが悪化させる。 |

| 中途覚醒 | 睡眠中に何度も目が覚め、再入眠が困難。 | 加齢とともに増加するが、ストレスやアルコール、睡眠時無呼吸症候群も原因となる。 |

| 早朝覚醒 | 予定より2時間以上早く目が覚め、その後眠れない。 | 高齢者に多いが、うつ病のサインであることも。目覚めた後の気分の落ち込みを伴う場合がある。 |

| 熟眠障害 | 睡眠時間は十分なのに、ぐっすり眠った感じがしない。 | 睡眠の質が低い状態。睡眠時無呼吸症候群や周期性四肢運動障害などが隠れている可能性がある。 |

| 睡眠呼吸障害 | 睡眠中の大きないびきや呼吸の停止。 | 代表例は睡眠時無呼吸症候群(SAS)。日中の強い眠気や生活習慣病のリスクを伴う。 |

| レストレスレッグス症候群 | 夕方〜夜に足がむずむず・そわそわして眠れない。 | 脚を動かすと楽になるのが特徴。鉄分不足や神経系の異常が関与しているとされる。 |

なかなか寝つけない「入眠障害」

入眠障害は、「ベッドや布団に入ってから、意図した時間内に眠りにつくことが困難な状態」を指します。一般的には、寝つくまでに30分から1時間以上かかる状態が慢性的に続く場合に診断されます。不眠を訴える人の中で最も多いタイプです。

主な原因は、仕事や家庭内の問題、将来への不安といった心理的なストレスです。心配事や考え事が頭から離れず、脳が興奮状態(過覚醒)になってしまうため、心身がリラックスできず、眠りにつくことができません。また、「早く眠らなければ明日に響く」という焦りやプレッシャーが、かえって交感神経を活性化させ、さらに目が冴えてしまうという悪循環(精神生理性不眠)に陥りやすいのが特徴です。

その他、就寝前のカフェイン摂取やスマートフォンの使用、不規則な生活習慣なども入眠を妨げる要因となります。

夜中に目が覚める「中途覚醒」

中途覚醒は、「睡眠の途中で意図せず目が覚めてしまい、その後なかなか再入眠できない状態」を指します。夜中にトイレで一度起きる程度は生理的な範囲内ですが、一晩に2回以上目が覚める、あるいは一度の覚醒で20分以上眠れない状態が続く場合は、中途覚醒と考えられます。

加齢に伴って睡眠が浅くなるため高齢者に多く見られますが、若い世代でも様々な原因で起こります。入眠障害と同様にストレスが大きな原因となるほか、睡眠時無呼吸症候群(SAS)では、無呼吸による息苦しさで脳が覚醒し、中途覚醒が頻発します。また、就寝前のアルコール摂取は、分解される過程で覚醒作用のあるアセトアルデヒドを生成し、睡眠の後半部分を浅くするため、中途覚醒の典型的な原因となります。頻尿や身体の痛み、騒音や光といった寝室環境の問題も関係します。

予定より早く目が覚める「早朝覚醒」

早朝覚醒は、「自分が起きようと予定していた時刻よりも2時間以上早く目が覚めてしまい、その後再び眠ることができない状態」を指します。例えば、毎朝7時に起きるつもりが、4時や5時に目が覚めてしまい、そのまま朝まで悶々と過ごすことになります。

この症状は、体内時計のリズムが前進しやすくなる高齢者によく見られます。しかし、年齢に関わらず、うつ病の典型的な症状の一つとしても知られています。精神的な不調があると、睡眠を維持する力が弱まり、特に明け方に目が覚めやすくなります。まだ暗い中で一人目覚めることで、孤独感や絶望感が強まり、気分が落ち込みやすくなるという特徴があります。ストレスが原因で一時的に起こることもありますが、気分の落ち込みを伴う場合は特に注意が必要です。

ぐっすり眠った感じがしない「熟眠障害」

熟眠障害は、「睡眠時間は十分に確保できているにもかかわらず、朝起きた時にぐっすり眠れたという満足感が得られず、日中に眠気や倦怠感が残る状態」を指します。睡眠の「量」は足りていても、「質」に問題がある状態です。本人に自覚がないまま、睡眠の質を低下させる原因が隠れていることが多くあります。

その代表的な原因が睡眠時無呼吸症候群(SAS)です。睡眠中に何度も呼吸が止まることで脳が覚醒し、深い睡眠が著しく妨げられます。また、睡眠中に足がピクピクと周期的に動く「周期性四肢運動障害」も、本人の自覚なく覚醒を引き起こし、熟眠感を損なう原因となります。その他、ストレスやアルコール、不適切な寝室環境なども睡眠の質を低下させ、熟眠障害を引き起こします。

いびきや無呼吸が気になる「睡眠呼吸障害」

睡眠呼吸障害は、睡眠中に呼吸の異常が起こる疾患の総称です。その代表が、前述の睡眠時無-呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome: SAS)です。SASは、睡眠中に空気の通り道である上気道が閉塞することで、10秒以上の呼吸停止(無呼吸)や呼吸が浅くなる状態(低呼吸)が、1時間に5回以上繰り返される病気です。

大きないびきは、気道が狭くなっているサインであり、SASの重要な兆候です。無呼吸の間、体は低酸素状態に陥り、それを補うために心臓や血管に大きな負担がかかります。これにより、日中の耐えがたい眠気や集中力低下だけでなく、高血圧、糖尿病、心筋梗塞、脳卒中などの生活習慣病のリスクを著しく高めることがわかっています。肥満や顎が小さいこと、扁桃肥大などが原因となりやすく、家族にいびきや無呼吸を指摘された場合は、専門の医療機関での検査が推奨されます。

足がむずむずして眠れない「レストレスレッグス症候群」

レストレスレッグス症候群(別名:むずむず脚症候群)は、主に夕方から夜間にかけて、じっと座っていたり横になったりしている時に、脚(時には腕にも)に「むずむずする」「虫が這うような」「ピリピリする」といった言葉で表現しがたい不快な感覚が現れる病気です。

この不快な感覚は、脚を動かしたり歩き回ったりすることで一時的に軽快するのが大きな特徴です。しかし、じっとしていると再び症状が現れるため、特に就寝時に布団に入ると症状が強くなり、なかなか寝つけない(入眠障害)原因となります。原因は完全には解明されていませんが、脳内の神経伝達物質であるドーパミンの機能障害や、鉄分の不足が関与していると考えられています。妊娠中や腎不全、鉄欠乏性貧血の患者さんにも見られることがあります。

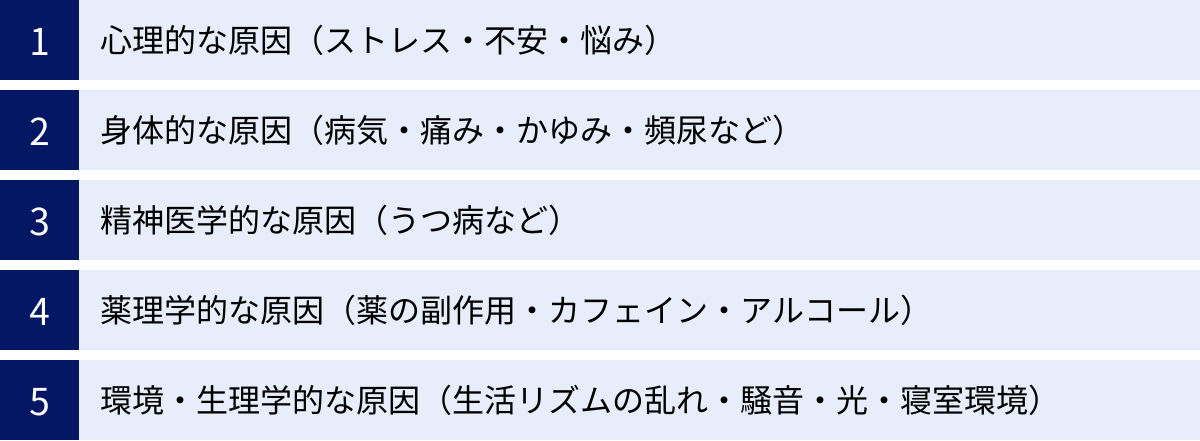

睡眠の悩みを引き起こす5つの主な原因

良質な睡眠を妨げる原因は一つではなく、様々な要因が複雑に絡み合って生じます。これらの原因を理解することは、自分に合った解決策を見つけるための重要な手がかりとなります。ここでは、睡眠の悩みを引き起こす主な原因を5つのカテゴリーに分類して解説します。

① 心理的な原因(ストレス・不安・悩み)

睡眠の悩みを引き起こす原因として、最も一般的で影響が大きいのが心理的な要因です。仕事のプレッシャー、職場の人間関係、家庭内の問題、経済的な不安、将来への漠然とした心配事など、私たちが日常的に経験する様々なストレスが、睡眠に直接的な影響を及ぼします。

ストレスを感じると、私たちの身体は「闘争・逃走モード」に入り、自律神経のうち交感神経が活発になります。交感神経は心拍数を上げ、血圧を上昇させ、筋肉を緊張させるなど、身体を活動的な状態に保つ働きがあります。これは、日中に危険や課題に立ち向かうためには必要な反応ですが、夜のリラックスすべき時間帯にまでこの状態が続くと、心身が興奮してしまい、スムーズに眠りにつくことができません。

特に、「眠らなければいけない」というプレッシャー自体が新たなストレスとなり、かえって目が冴えてしまう「精神生理性不眠」は、この心理的な原因が大きく関わっています。ベッドに入ると、日中の嫌な出来事を思い出したり、明日の仕事の心配事を考え始めたりして、脳が休まらない状態が続いてしまうのです。うつ病や不安障害といった精神疾患の一症状として不眠が現れることも多く、心の健康と睡眠は切っても切れない関係にあります。

② 身体的な原因(病気・痛み・かゆみ・頻尿など)

様々な身体的な疾患や症状が、睡眠を直接的に妨げることがあります。

- 痛み: 関節リウマチや変形性関節症、五十肩、腰痛、頭痛など、慢性的な痛みは、寝返りを打つたびに覚醒を引き起こしたり、楽な姿勢がとれずに寝つきを悪くしたりします。

- かゆみ: アトピー性皮膚炎や蕁麻疹などによる強いかゆみは、夜間に悪化することが多く、無意識に掻きむしることで睡眠が中断されます。

- 咳や息苦しさ: 気管支喘息やCOPD(慢性閉塞性肺疾患)などの呼吸器疾患は、夜間の咳き込みや息苦しさで目を覚ます原因となります。心不全では、横になると呼吸が苦しくなる「起坐呼吸」が見られることもあります。

- 頻尿: 前立腺肥大症や過活動膀胱、糖尿病などにより夜間の尿量が増えたり、尿意が近くなったりすると、トイレのために何度も起きることになり、中途覚醒の原因となります。

- その他の疾患: 甲状腺機能亢進症(バセドウ病)は代謝が活発になりすぎて寝つけなくなることがあります。また、レストレスレッグス症候群(むずむず脚症候群)や周期性四肢運動障害は、足の不快感や無意識の動きで睡眠を妨げます。

このように、睡眠の悩みの背景に特定の病気が隠れているケースも少なくないため、身体的な不調を伴う場合は、まずその原因疾患の治療を優先することが重要です。

③ 精神医学的な原因(うつ病など)

不眠は、多くの精神疾患において非常に高頻度で見られる症状です。特に、うつ病と睡眠障害の関係は深く、鶏が先か卵が先かと言われるほど密接に関連しています。

うつ病の患者さんの約9割が何らかの不眠症状(特に入眠障害、中途覚醒、早朝覚醒)を訴えると言われています。うつ病による気分の落ち込みや意欲の低下、不安感が脳の機能を乱し、睡眠を維持する力を弱めてしまうのです。特に、理由もなく朝早く目が覚めてしまい、憂鬱な気分で一日が始まる「早朝覚醒」は、うつ病の典型的なサインの一つとされています。

逆に、慢性的な不眠が続くことで、セロトニンなどの脳内神経伝達物質のバランスが崩れ、うつ病を発症するリスクが高まることもわかっています。不眠はうつ病の「結果」であると同時に「原因」にもなりうるのです。

その他、強い不安を特徴とする不安障害(パニック障害、全般性不安障害など)や、統合失調症、双極性障害などでも、それぞれの病態に応じた特徴的な睡眠障害が現れることが知られています。

④ 薬理学的な原因(薬の副作用・カフェイン・アルコール)

普段、良かれと思って摂取しているものや、治療のために服用している薬が、意図せず睡眠を妨げていることがあります。

- 薬の副作用: 治療薬の中には、副作用として不眠や覚醒を引き起こすものがあります。例えば、一部の降圧薬(β遮断薬など)、ステロイド薬、甲状腺ホルモン薬、パーキンソン病治療薬、気管支拡張薬、一部の抗うつ薬(SSRIなど)などが挙げられます。もし、新しい薬を飲み始めてから眠れなくなったと感じる場合は、自己判断で中断せず、処方した医師や薬剤師に相談することが重要です。

- カフェイン: コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインは、脳内で睡眠物質アデノシンの働きをブロックすることで強力な覚醒作用を示します。カフェインの作用は個人差が大きいですが、一般的に半減期(体内で半分に減るまでの時間)が4〜6時間と長く、夕方以降に摂取すると夜の寝つきや睡眠の質に影響を及ぼす可能性があります。

- アルコール: 「寝酒」としてアルコールを飲む習慣がある人もいますが、これは睡眠にとって百害あって一利なしです。アルコールは一時的に寝つきを良くする作用がありますが、睡眠後半になると分解されてアセトアルデヒドという覚醒作用のある物質に変わります。これにより、睡眠が浅くなり、利尿作用も相まって中途覚醒が増加します。結果的に、トータルの睡眠の質は著しく低下します。

- ニコチン: タバコに含まれるニコチンにもカフェインと同様の覚醒作用があり、心拍数や血圧を上昇させます。就寝前の喫煙は寝つきを悪くし、また、睡眠中にニコチンが切れることで離脱症状が起こり、目が覚めやすくなる原因にもなります。

⑤ 環境・生理学的な原因(生活リズムの乱れ・騒音・光・寝室環境)

私たちの生活環境や、加齢などによる生理的な変化も、睡眠の質を左右する大きな要因です。

- 生活リズムの乱れ: シフトワークや交代勤務、夜更かし、休日の寝だめなどによって就寝・起床時刻が不規則になると、体内時計が乱れやすくなります。体内時計が乱れると、眠るべき時間にメラトニンが十分に分泌されず、起きるべき時間に覚醒のスイッチが入らないため、「寝つけない」「朝起きられない」といった問題が生じます。

- 光環境: 光、特にスマートフォンやPC、LED照明から発せられるブルーライトは、体内時計をリセットし、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を強力に抑制する作用があります。就寝前にこれらの光を浴びる習慣は、体内時計を夜型にずらし、入眠を困難にする大きな原因です。

- 音や温度、湿度: 自動車の騒音や家族のいびき、時計の秒針の音などが気になって眠れないことがあります。また、寝室が暑すぎたり寒すぎたり、湿気が多かったり乾燥しすぎたりしても、不快感から睡眠が浅くなります。快適な睡眠のためには、静かで、暗く、適切な温度・湿度に保たれた寝室環境が不可欠です。

- 加齢による生理的変化: 年齢を重ねると、体内では様々な生理的変化が起こります。メラトニンの分泌量が減少し、深いノンレム睡眠が減って浅い睡眠が増えるため、中途覚醒や早朝覚醒が起こりやすくなります。これはある程度自然な老化現象ですが、生活習慣の工夫によって影響を最小限に抑えることは可能です。

【年代別】睡眠の悩みの傾向と特徴

睡眠の悩みは、ライフステージによってその内容や原因が変化する傾向があります。学生、社会人、子育て世代、そして退職後と、それぞれの年代が直面する特有の生活環境や身体的変化が、睡眠パターンに影響を与えるためです。ここでは、年代別に多く見られる睡眠の悩みの傾向と特徴について解説します。

10代・20代に多い睡眠の悩み

この世代の睡眠問題は、「体内時計の乱れ」と「心理社会的ストレス」が大きなキーワードとなります。

10代の思春期には、生理的に体内時計が夜型にずれやすい(睡眠相の後退)という特徴があります。夜更かしをしやすくなり、朝起きるのが困難になります。しかし、学校の始業時間は決まっているため、平日は常に睡眠不足の状態で登校し、授業中に強い眠気に襲われるケースが多く見られます。そして、その不足分を補うために休日に昼過ぎまで寝てしまい、さらに体内時計が乱れるという悪循環に陥りがちです。

20代になると、大学での研究、就職活動、新社会人としてのプレッシャー、一人暮らしによる生活リズムの乱れなどが加わります。特に、就寝直前までのスマートフォンやゲーム、動画視聴は、ブルーライトの影響でメラトニンの分泌を抑制し、寝つきを悪くする大きな原因です。友人との夜間の交流やアルバイトなども、睡眠時間を削る要因となります。

この年代に特徴的な悩みは以下の通りです。

- 朝、起きられない(睡眠相後退症候群)

- 慢性的な睡眠不足と日中の強い眠気

- 休日の「寝だめ」による平日とのリズムの乖離

- 学業や就職、人間関係のストレスによる入眠困難

対策としては、平日はもちろん休日もできるだけ起床時間を一定に保ち、体内時計のリズムを整えることが最も重要です。また、意識的に就寝前のデジタルデバイスの使用を控える「デジタルデトックス」も効果的です。

30代・40代に多い睡眠の悩み

働き盛りであり、家庭では子育ての中心となるこの世代は、「多忙による睡眠時間の不足」と「増大するストレス」が主な悩みとなります。

30代・40代は、仕事において責任のある立場を任されることが増え、長時間労働や持ち帰り残業、出張などで物理的に睡眠時間を確保するのが難しくなります。仕事上のプレッシャーや複雑な人間関係は、夜になっても頭から離れず、入眠障害や中途覚醒の原因となります。

家庭では、乳幼児の夜泣きや子どもの世話で睡眠が中断されることが日常的になります。特に女性は、妊娠・出産に伴うホルモンバランスの急激な変化や、育児と仕事の両立による負担が睡眠に大きく影響します。また、この年代から少しずつ加齢による身体の変化も現れ始め、寝ても疲れがとれない「熟眠障害」を感じる人が増えてきます。

この年代に特徴的な悩みは以下の通りです。

- 仕事や育児による絶対的な睡眠時間の不足(睡眠負債)

- ストレスによる入眠障害・中途覚醒

- 寝ても疲れがとれない、朝の倦怠感(熟眠障害)

- 運動不足や不規則な食生活による睡眠の質の低下

- アルコールに頼って眠ろうとする「寝酒」の習慣化

対策としては、限られた時間の中でいかに睡眠の質を高めるかが鍵となります。短時間でも良いので日中に運動を取り入れたり、寝る前のリラックスタイムを意識的に作ったりすることが有効です。また、疲れをとるための寝酒が逆効果であることを理解し、他のリラックス法に切り替えることも重要です。

50代以上に多い睡眠の悩み

50代以降になると、「加齢による生理的な変化」と「健康問題」が睡眠の悩みの中心となります。

加齢に伴い、私たちの身体にはいくつかの自然な変化が生じます。睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌量が減少し、深いノンレム睡眠が大幅に減って浅い睡眠の割合が増えます。その結果、夜中に目が覚めやすくなり(中途覚醒)、朝早くに目が覚めてしまう(早朝覚醒)といった症状が顕著になります。これは病気ではなく、ある程度の生理的な老化現象です。

また、この年代になると高血圧、糖尿病、心臓病などの生活習慣病や、関節の痛み、頻尿といった持病を抱える人が増え、それらの症状や治療薬が睡眠を妨げることがあります。特に、睡眠時無呼吸症候群(SAS)は加齢とともに有病率が上昇し、熟眠感の低下や日中の眠気の大きな原因となります。

さらに、定年退職による生活リズムの変化や、社会的役割の喪失感が、不眠につながることもあります。

この年代に特徴的な悩みは以下の通りです。

- 夜中に何度も目が覚める(中途覚醒)

- 朝早く目が覚めてしまう(早朝覚醒)

- 睡眠が浅く、眠りが持続しない

- 持病(痛み、頻尿、呼吸器疾患など)による睡眠妨害

- レストレスレッグス症候群や周期性四肢運動障害の増加

対策としては、まず「若い頃と同じようには眠れない」ということを受け入れ、睡眠時間にこだわりすぎないことが大切です。眠れないままベッドで長く過ごすより、眠くなってから布団に入るようにし、日中は積極的に活動して適度な疲労感を得ることが、夜の睡眠を深くすることにつながります。また、いびきや無呼吸、足の不快感など、気になる症状があれば専門医に相談することが重要です。

今日からできる!睡眠の悩みを解消する15の対策法

睡眠の質を改善するためには、特別な薬や高価な器具が必ずしも必要ではありません。日々の生活習慣を少し見直すだけで、驚くほど睡眠が改善されることがあります。ここでは、科学的根拠に基づいた、今日からすぐに実践できる15の具体的な対策法を紹介します。これらは睡眠専門の治療法である「認知行動療法(CBT-I)」の考え方も取り入れています。

① 決まった時間に起き、太陽の光を浴びる

快眠の第一歩は、毎朝同じ時間に起きることから始まります。休日に寝だめをしたい気持ちは分かりますが、平日との起床時刻の差が2時間以上になると体内時計が乱れる原因になります。できるだけ毎日同じ時間に起きることを習慣づけましょう。

そして、起きたらすぐにカーテンを開け、太陽の光を15〜30分程度浴びることが極めて重要です。朝の光を浴びることで、睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌が止まり、体内時計がリセットされ、心と身体が覚醒モードに切り替わります。これにより、夜に再びメラトニンが分泌されるタイミングが整い、自然な眠気につながります。雨や曇りの日でも屋外の光で十分な効果があります。

② 日中に適度な運動をする

日中に適度な運動をすると、心地よい疲労感が得られるだけでなく、睡眠を深くする効果があります。ウォーキングやジョギング、水泳などの有酸素運動が特におすすめです。運動によって上昇した深部体温(体の内部の温度)が、夜にかけて下がっていく過程で、スムーズな入眠が促されます。

運動のタイミングは、就寝の3時間前くらいまでに終えるのが理想的です。就寝直前の激しい運動は、交感神経を興奮させ、体温を上げすぎてしまい、かえって寝つきを悪くするので避けましょう。運動習慣がない人は、一駅手前で降りて歩く、エレベーターではなく階段を使うなど、日常生活の中で活動量を増やすことから始めてみましょう。

③ 昼寝は15時までに20分以内で終える

日中に強い眠気を感じる場合、短い昼寝は午後の作業効率を高める上で有効です。しかし、昼寝の仕方にはコツがあります。理想的な昼寝は、午後3時までに、15〜20分程度で切り上げることです。30分以上の長い昼寝や、夕方以降の昼寝は、深い睡眠に入ってしまい、夜の睡眠圧を下げてしまいます。その結果、夜に寝つけなくなる原因となるため注意が必要です。昼寝をする際は、横にならずに椅子に座ったままの姿勢で、コーヒーなどを飲んでから寝ると、起きる頃にカフェインが効き始めてすっきりと目覚めやすくなります。

④ 夕食は就寝の3時間前までに済ませる

就寝時に胃の中に未消化の食べ物が残っていると、消化活動のために内臓が働き続けることになり、睡眠の質が低下します。夕食は、できるだけ就寝の3時間前までに済ませるように心がけましょう。もし、仕事などで夕食が遅くなる場合は、消化の良いもの(おかゆ、うどん、スープなど)を少量摂るに留め、揚げ物や脂肪の多い肉類など、消化に時間のかかるものは避けるのが賢明です。

⑤ 睡眠の質を高める栄養素を摂る

特定の栄養素は、睡眠の質を高めるのに役立つとされています。日々の食事に意識的に取り入れてみましょう。

- トリプトファン: 睡眠ホルモン「メラトニン」の材料となるセロトニンの原料です。牛乳・乳製品、大豆製品、バナナ、ナッツ類に多く含まれます。

- グリシン: アミノ酸の一種で、深部体温を下げ、深いノンレム睡眠を増やす効果が報告されています。エビ、ホタテ、カジキマグロなどの魚介類に豊富です。

- GABA(ギャバ): 脳の興奮を鎮め、リラックス効果をもたらす神経伝達物質です。トマト、かぼちゃ、発酵食品(漬物、キムチなど)に含まれます。

これらの栄養素を夕食や就寝前の軽食で摂ることがおすすめです。

⑥ 就寝前のカフェイン摂取を避ける

コーヒーや紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには強力な覚醒作用があり、その効果は数時間持続します。個人差はありますが、就寝前の4〜6時間はカフェインの摂取を避けるのが賢明です。カフェインに敏感な人は、午後早めの時間帯から控えるようにしましょう。デカフェ(カフェインレス)のコーヒーや、ハーブティーなどを代替にするのがおすすめです。

⑦ 就寝前のアルコールは控える

「寝酒」は睡眠の質を著しく低下させます。アルコールは寝つきを良くするように感じさせますが、睡眠の後半部分を浅くし、中途覚醒の原因となります。また、筋肉を弛緩させる作用があるため、いびきや睡眠時無呼吸を悪化させることもあります。睡眠のためにお酒を飲む習慣は断ち切り、他のリラックス方法を見つけることが重要です。

⑧ 就寝前の喫煙はやめる

タバコに含まれるニコチンには、カフェインと同様の覚醒作用があります。就寝前の1〜2時間の喫煙は、寝つきを悪くするだけでなく、睡眠中にニコチンが切れることで離脱症状が起こり、目が覚めやすくなります。睡眠の質を改善したいのであれば、禁煙を目指すことが最も効果的です。

⑨ 入浴は就寝の1~2時間前にぬるめのお湯で

スムーズな入眠には、深部体温が下がることが重要です。入浴によって一時的に深部体温を上げ、その後、体温が下がっていくタイミングで布団に入ると、自然な眠気が訪れます。就寝の1〜2時間前に、38〜40℃程度のぬるめのお湯に15〜20分ほどゆっくり浸かるのが効果的です。熱すぎるお湯や就寝直前の入浴は、交感神経を刺激してしまい逆効果になるので注意しましょう。

⑩ 寝る前にリラックスできる時間を作る

心身が興奮したままでは、スムーズに眠りにつけません。就寝前は、自分なりのリラックス方法で心と身体をクールダウンさせる時間を作りましょう。

- 心地よい音楽を聴く: クラシックやヒーリングミュージックなど、歌詞のない穏やかな曲がおすすめです。

- アロマテラピー: ラベンダーやカモミールなど、鎮静作用のある香りをアロマディフューザーやティッシュで楽しむ。

- 軽いストレッチ: 筋肉の緊張をほぐす軽いストレッチやヨガを行う。

- 読書: スマートフォンではなく、紙の本で穏やかな内容のものを読む。

- 腹式呼吸・瞑想: ゆっくりと深い呼吸に集中することで、副交感神経が優位になり、リラックスできます。

⑪ 寝る直前のスマートフォンやPC操作を避ける

スマートフォンやPC、タブレットの画面から発せられるブルーライトは、睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌を強力に抑制し、体内時計を狂わせます。また、SNSやニュース、ゲームなどの刺激的な情報は脳を興奮させ、寝つきを悪くします。就寝の1〜2時間前にはデジタルデバイスの使用をやめ、寝室には持ち込まないのが理想です。

⑫ 眠くなってから布団に入る

「早く寝なければ」と焦って、眠くないのに無理に布団に入るのは逆効果です。「ベッド=眠れない場所」というネガティブな条件付けがされてしまいます。本当に眠気を感じてから布団に入るようにしましょう。もし、布団に入ってから15〜20分経っても眠れない場合は、一度ベッドから出て、リビングなどでリラックスできる活動(読書など)をし、再び眠くなったらベッドに戻るという方法(刺激制御法)が有効です。

⑬ 自分に合った枕やマットレスを選ぶ

体に合わない寝具は、不自然な寝姿勢を強いて首や肩、腰に負担をかけ、痛みや不快感で睡眠の質を低下させます。

- 枕: 仰向けで寝た時に、首の骨が自然なS字カーブを保てる高さのものを選びます。横向きで寝た時には、首と背骨が一直線になる高さが理想です。

- マットレス: 硬すぎず柔らかすぎず、体圧が均等に分散されるものがおすすめです。寝返りがスムーズに打てるかどうかも重要なポイントです。

高価なものが必ずしも良いとは限りません。実際に試してみて、自分がリラックスできると感じるものを選びましょう。

⑭ 寝室の温度と湿度を快適に保つ

寝室の環境も睡眠の質を大きく左右します。一般的に、快適な睡眠のための寝室環境は、温度が16〜26℃、湿度が40〜60%とされています。季節に合わせて、エアコンや加湿器、除湿機などを活用し、快適な環境を保ちましょう。夏はタイマー機能を使って就寝後数時間でエアコンが切れるように設定したり、冬は寝具を工夫したりして、一晩中快適な状態を維持することが大切です。

⑮ 寝室は暗く静かな環境にする

光と音は睡眠を妨げる大きな要因です。寝室は、「睡眠のためだけの場所」と位置づけ、できるだけ暗く静かな環境を整えましょう。

- 光: 遮光カーテンを利用して、外からの光をしっかり遮断します。豆電球などのわずかな光でもメラトニンの分泌を抑制することがあるため、真っ暗にするのが理想です。真っ暗が不安な場合は、フットライトなど直接目に入らない低い位置の明かりを利用しましょう。

- 音: 外部の騒音が気になる場合は、耳栓やホワイトノイズマシン(安眠用の雑音を出す装置)などを活用するのも一つの方法です。

これらの対策を一つでも多く実践することで、睡眠の質は着実に向上していきます。まずは無理なくできそうなことから始めてみましょう。

睡眠の悩みに関するQ&A

ここでは、睡眠の悩みに関して多くの人が疑問に思う点について、Q&A形式で回答します。

睡眠の質を上げる食べ物や飲み物はありますか?

はい、あります。日々の食事や就寝前の飲み物を工夫することで、睡眠の質を高める助けになります。

【おすすめの食べ物】

- バナナ: 睡眠ホルモン「メラトニン」の材料となるトリプトファンやビタミンB6、筋肉の弛緩を助けるマグネシウムをバランス良く含んでいます。

- 乳製品(牛乳、ヨーグルト、チーズ): トリプトファンが豊富です。また、カルシウムには神経の興奮を鎮める効果も期待できます。

- ナッツ類(アーモンド、くるみ): トリプトファンやマグネシウムに加え、メラトニンそのものを含むものもあります。

- 大豆製品(豆腐、納豆、味噌汁): トリプトファンやGABA、マグネシウムなど、安眠に役立つ栄養素が豊富です。

【おすすめの飲み物】

- ホットミルク: 温めることでトリプトファンの吸収が良くなると言われ、体を温める効果でリラックスできます。

- ハーブティー: カフェインを含まず、リラックス効果のあるものがおすすめです。特にカモミールにはアピゲニンという成分が含まれ、不安を和らげ眠りを誘う効果が期待できます。リンデンやパッションフラワーも安眠に良いとされています。

- 白湯: 体を内側から温め、副交感神経を優位にしてリラックスを促します。

これらの食品や飲み物は、あくまでサポート的な役割です。バランスの取れた食生活を基本とし、就寝直前の過食は避けることが大前提です。

睡眠改善に役立つサプリメントはありますか?

はい、睡眠の質をサポートする成分を含んだサプリメントがいくつか市販されています。ただし、サプリメントは医薬品ではなく、あくまで食品の一種です。効果には個人差があり、必ずしもすべての人に効くわけではないことを理解しておく必要があります。

【代表的な成分】

- L-テアニン: 緑茶に含まれるアミノ酸の一種で、リラックス効果やストレス緩和、睡眠の質の向上が報告されています。

- GABA(ギャバ): 脳の興奮を抑え、リラックス効果やストレス軽減、深い睡眠を促す効果が期待されています。

- グリシン: アミノ酸の一種で、体の深部体温を下げ、スムーズな入眠と深い睡眠をサポートするとされています。

- トリプトファン: 体内でセロトニンやメラトニンに変換される必須アミノ酸です。

これらのサプリメントを利用する際は、パッケージに記載されている摂取目安量を守り、過剰摂取は避けてください。また、何らかの疾患で治療中の方や、薬を服用している方は、かかりつけの医師や薬剤師に相談してから使用するようにしましょう。サプリメントは、生活習慣の改善と併用することで、より効果が期待できます。

おすすめの快眠グッズはありますか?

はい、快適な睡眠環境を整えるための様々なグッズがあります。個人の好みや悩みに合わせて取り入れると、入眠や睡眠の質向上に役立ちます。

【光・音を遮断するグッズ】

- アイマスク: わずかな光も遮断し、メラトニンの分泌を助けます。フィット感の良い立体的なタイプがおすすめです。

- 耳栓: 家族のいびきや外部の騒音を効果的にカットします。自分の耳に合う素材や形状のものを選びましょう。

- 遮光カーテン: 外からの光を物理的に遮断する最も効果的な方法です。遮光等級の高いものを選ぶと良いでしょう。

【リラックスを促すグッズ】

- アロマディフューザー/アロマオイル: ラベンダーやカモミール、ベルガモットなどのリラックス効果のある香りを寝室に広げます。火を使わないタイプが安全です。

- 抱き枕: 横向きで寝る際に安定した姿勢を保ちやすくし、安心感も得られます。

- ホットアイマスク: 目の周りを温めることで血行を促進し、眼精疲労を和らげ、リラックス効果を高めます。

【寝具・ウェアラブルデバイス】

- オーダーメイド枕/高機能マットレス: 自分の体型や寝姿勢に合ったものを選ぶことで、身体への負担を軽減し、睡眠の質を向上させます。

- スマートウォッチ/睡眠計: 睡眠時間や睡眠の深さ(レム/ノンレム)、心拍数などを記録し、自分の睡眠パターンを客観的に把握するのに役立ちます。ただし、医療機器ではないため、データはあくまで参考程度と捉えましょう。

これらのグッズを試しながら、自分にとって最も心地よい睡眠環境を見つけていくことが大切です。

セルフケアで改善しないときの相談先

これまで紹介した生活習慣の改善やセルフケアを1ヶ月程度試しても、睡眠の悩みが一向に改善しない、あるいは日中の活動に深刻な支障が出ている場合は、専門家の助けを借りることを検討しましょう。睡眠の悩みを一人で抱え込む必要はありません。

市販の睡眠改善薬や漢方薬について

ドラッグストアでは、医師の処方箋なしで購入できる睡眠改善薬や漢方薬が販売されています。

【市販の睡眠改善薬】

市販されている睡眠改善薬の多くは、「ジフェンヒドラミン塩酸塩」という成分を主成分としています。これは、もともとアレルギー症状(くしゃみ、鼻水など)を抑えるための抗ヒスタミン薬の副作用である「眠気」を利用したものです。

- 特徴: 一時的な不眠症状(「寝つきが悪い」「眠りが浅い」)の緩和を目的としています。

- 注意点: 慢性的な不眠には使用できません。連用すると効果が薄れたり、副作用(口の渇き、翌日の眠気、めまいなど)が出やすくなったりします。あくまで「一時的な不調」に対応するためのものであり、2〜3日使用しても改善しない場合は、使用を中止して専門医に相談する必要があります。

【漢方薬】

漢方では、不眠を心身のバランスの乱れと捉え、体質に合わせて処方を選びます。

- 代表的な処方:

- 酸棗仁湯(さんそうにんとう): 心身が疲れて弱っているのに、目が冴えて眠れない人に。

- 加味帰脾湯(かみきひとう): 思い悩みすぎて眠れない、食欲不振や貧血気味の人に。

- 抑肝散(よくかんさん): イライラや神経の高ぶりで眠れない人に。

- 注意点: 漢方薬も副作用が全くないわけではありません。自分の体質(証)に合わないものを選ぶと、効果が出ないばかりか、体調を崩すこともあります。できれば漢方に詳しい医師や薬剤師に相談して選ぶのが望ましいです。

市販薬は手軽ですが、根本的な原因解決にはなりません。長引く不眠の場合は、自己判断で薬に頼り続けるのではなく、医療機関を受診することが重要です。

専門の医療機関を受診する

セルフケアで改善しない睡眠の悩みは、専門の医療機関で相談することで、的確な診断と治療につながります。どの科を受診すればよいか迷うかもしれませんが、まずは身近な医師に相談することから始めましょう。

かかりつけ医

まずは、内科や総合診療科など、日頃からかかっている「かかりつけ医」に相談してみるのが良いでしょう。睡眠の悩みの背景に、高血圧や糖尿病、甲状腺疾患などの身体的な病気が隠れていないかを確認してもらえます。また、服用中の薬が睡眠に影響していないかのチェックも可能です。必要に応じて、適切な専門の診療科を紹介してもらえます。

精神科・心療内科

睡眠の悩みの原因が、ストレスや不安、気分の落ち込みなど、心理的な要因にありそうだと感じる場合は、精神科や心療内科が専門となります。不眠はうつ病や不安障害の代表的な症状の一つであり、これらの疾患の治療を行うことで、睡眠の問題も改善に向かいます。睡眠薬の処方だけでなく、カウンセリングや、不眠に特化した認知行動療法(CBT-I)など、薬物療法以外の選択肢についても相談できます。

睡眠外来

睡眠時無呼吸症候群(SAS)が疑われる(大きないびき、呼吸停止)、レストレスレッグス症候群の症状がある、あるいは原因がはっきりしない重度の不眠が続くといった場合は、睡眠障害を専門に診療する「睡眠外来」や「睡眠クリニック」が最も適しています。

睡眠外来では、終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG)などの専門的な検査を行い、睡眠中の脳波や呼吸、心電図などを詳細に調べることで、睡眠障害の正確な診断が可能です。その診断に基づき、CPAP療法(SASの治療)、薬物療法、生活指導など、個々の患者に合わせた専門的な治療を受けることができます。

まとめ

本記事では、睡眠の基本的な役割とメカニズムから、多くの人が抱える悩みの種類、その原因、そして具体的な15の解消法まで、幅広く解説してきました。

睡眠は、心と身体の健康を維持するための基盤です。質の高い睡眠は、日中の集中力や生産性を高めるだけでなく、生活習慣病のリスクを低減し、精神的な安定をもたらします。現代社会では、ストレスや不規則な生活習慣など、睡眠の質を脅かす要因が数多く存在しますが、その多くは日々の少しの工夫で改善することが可能です。

この記事で紹介した「毎朝同じ時間に起き、太陽の光を浴びる」「就寝前のスマートフォン操作を避ける」「自分に合ったリラックス法を見つける」といったセルフケアは、今日からでも始められる効果的な対策です。まずは一つでも、ご自身の生活に取り入れてみることをお勧めします。

しかし、セルフケアを続けても悩みが改善されない場合や、日中の活動に深刻な支障が出ている場合は、決して一人で抱え込まないでください。長引く不眠は、うつ病や睡眠時無呼吸症候群といった、専門的な治療を必要とする病気のサインかもしれません。そのような場合は、ためらわずに、かかりつけ医や心療内科、睡眠外来などの専門機関に相談することが、解決への最も確実な一歩となります。

この記事が、あなたの睡眠の悩みを理解し、健やかで快適な毎日を取り戻すための一助となれば幸いです。