現代社会において、多くの人々が睡眠に関する悩みを抱えています。「寝つきが悪い」「夜中に何度も目が覚める」「朝起きても疲れが取れていない」といった症状は、決して珍しいものではありません。これらの問題は、日中のパフォーマンス低下だけでなく、長期的には心身の健康に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

そこで重要となるのが「睡眠衛生」という考え方です。睡眠衛生とは、質の高い睡眠を得るために推奨される一連の行動習慣や環境要因の最適化を指します。特別な治療法や薬を必要とするものではなく、日々の生活習慣を見直すことで、誰でも取り組むことが可能です。

この記事では、睡眠衛生の基本的な知識から、睡眠が持つ重要な役割、そして質の高い睡眠を得るための具体的な10の指導項目まで、網羅的に解説します。睡眠に関する正しい知識を身につけ、日々の生活に取り入れることで、心身ともに健やかな毎日を目指しましょう。

目次

睡眠衛生とは

「睡眠衛生(Sleep Hygiene)」という言葉を初めて耳にする方もいるかもしれません。これは、より良い睡眠を得て、日中の覚醒状態を良好に保つために推奨される一連の行動習慣や環境整備を指す、睡眠医学の分野で確立された概念です。簡単に言えば、「健康的な睡眠のための生活術」と言い換えることができます。

睡眠衛生の目的は、単に「長く眠ること」ではありません。たとえ十分な時間、ベッドで横になっていても、眠りが浅かったり、途中で何度も目が覚めたりしていては、質の高い睡眠とは言えません。睡眠衛生が目指すのは、睡眠の「量」と「質」の両方を最適化し、心身の回復を最大限に促すことです。その結果として、日中の眠気や倦怠感を解消し、集中力や生産性、そして精神的な安定性を高めることが最終的なゴールとなります。

この概念が重要視されるようになった背景には、現代社会特有の環境変化があります。24時間稼働する社会、ストレスの増大、そしてスマートフォンやパソコンといったデジタルデバイスの普及は、私たちの体内時計(サーカディアンリズム)を乱し、自然な眠りを妨げる大きな要因となっています。夜遅くまで続く仕事や明るい照明、寝る直前までブルーライトを浴びる生活は、脳を覚醒させ続け、睡眠を促すホルモンであるメラトニンの分泌を抑制してしまいます。

このような状況下で、意識的に睡眠に適した行動を取り、環境を整える「睡眠衛生」の実践が、かつてないほど重要になっているのです。

睡眠衛生の考え方は、決して難しいものではありません。例えば、以下のような2人の人物を想像してみてください。

- Aさんの場合(睡眠衛生が良い状態):

- 毎日ほぼ同じ時間に起床し、すぐにカーテンを開けて朝日を浴びる。

- 日中は活動的に過ごし、夕方には軽いウォーキングを習慣にしている。

- 夕食は就寝の3時間前までに済ませ、その後はカフェインを摂らない。

- 寝る前はスマートフォンを遠ざけ、リラックスできる音楽を聴いたり、読書をしたりして過ごす。

- 寝室は暗く静かに保たれており、自然な眠気を感じてから布団に入る。

- その結果、Aさんはスムーズに入眠でき、朝はすっきりと目覚め、日中も集中して仕事に取り組めている。

- Bさんの場合(睡眠衛生が悪い状態):

- 平日は寝不足で、休日に「寝だめ」をするため、起床時間がバラバラ。

- 日中はデスクワークが多く、運動習慣はほとんどない。

- 残業で夕食が遅くなりがちで、寝る直前に食事を摂ることも多い。気分転換に深夜までコーヒーを飲むこともある。

- ベッドに入ってからも、長時間スマートフォンで動画やSNSを見ている。

- 寝室の常夜灯が明るく、寝付けないことに焦りを感じてさらに目が冴えてしまう。

- その結果、Bさんはなかなか寝付けず、夜中に目が覚めることもしばしば。朝は起きるのが辛く、日中は眠気とだるさで仕事に集中できない。

この対比から分かるように、睡眠衛生は特別なトレーニングや高価な器具を必要とするものではなく、日々の生活における少しの意識と工夫の積み重ねによって成り立っています。

「睡眠衛生というと、何か厳しいルールを守らなければならないのでは?」と心配になるかもしれませんが、その本質は「自分の体と心の声に耳を傾け、自然な眠りのリズムを取り戻す」ことにあります。まずは自分の生活習慣を振り返り、睡眠を妨げている可能性のある要因を見つけることから始めてみましょう。

次の章では、なぜ私たちがこれほどまでに睡眠を大切にすべきなのか、その根源的な理由である「睡眠が持つ重要な役割」について、さらに詳しく掘り下げていきます。睡眠の驚くべき機能を理解することで、睡眠衛生を実践するモチベーションもより一層高まるはずです。

睡眠が持つ重要な役割

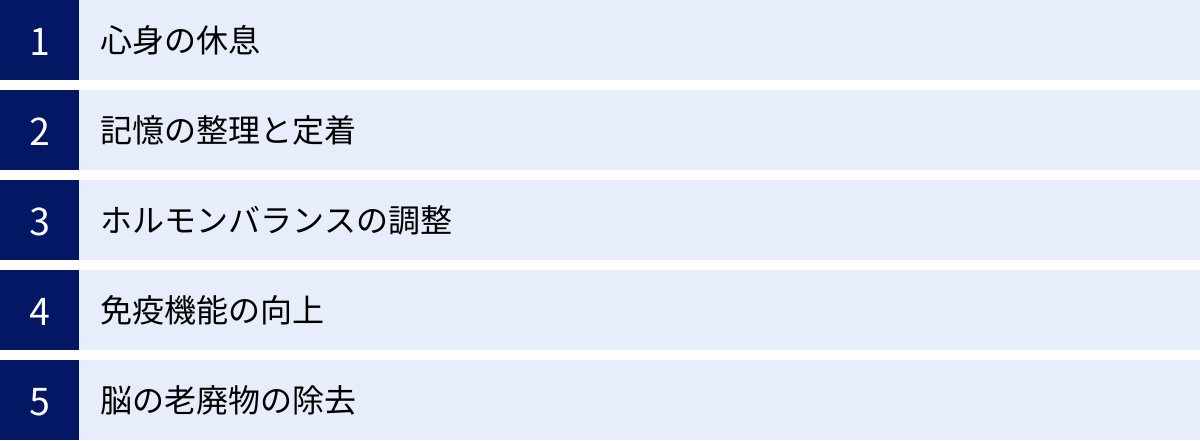

私たちは人生の約3分の1を睡眠に費やしています。この時間は、決して無駄な時間ではありません。睡眠は、単に体を休ませるだけの消極的な活動ではなく、生命を維持し、日中の活動の質を高めるために不可欠な、極めて積極的で多機能なプロセスです。ここでは、睡眠が担う5つの重要な役割について詳しく解説します。

心身の休息

睡眠の最も基本的な役割は、心と体の休息です。日中の活動で疲弊した心身を回復させ、翌日の活動に備えるための重要な時間です。

- 身体の休息: 睡眠中、特に「ノンレム睡眠」と呼ばれる深い眠りの段階では、体の力が抜け、筋肉が完全にリラックスします。心拍数や血圧、体温が低下し、体全体の代謝活動が穏やかになります。この間に、成長ホルモンが活発に分泌され、日中に傷ついた細胞の修復や再生、疲労物質の除去が行われます。アスリートが良いパフォーマンスを維持するために睡眠を非常に重視するのは、この身体的な回復機能が極めて重要だからです。

- 脳の休息: 身体だけでなく、脳も睡眠中に休息を取ります。特に、思考や理性を司る大脳皮質の活動は大幅に低下し、エネルギーを再充填します。日中、膨大な情報処理で酷使された脳をクールダウンさせることで、翌日再びクリアな思考で物事に取り組む準備を整えるのです。この脳の休息が不十分だと、翌日の集中力や判断力の低下に直結します。

記憶の整理と定着

睡眠は、学習した内容を記憶として定着させる上で、決定的な役割を果たします。日中に見聞きし、学んだ情報は、まず脳の「海馬」という部分に一時的に保存されます。しかし、海馬の容量には限りがあるため、このままでは新しい情報を覚え続けることはできません。

睡眠中に、海馬に一時保存された情報の中から重要なものが選別され、大脳皮質へと転送されて長期記憶として固定されます。このプロセスには、ノンレム睡眠とレム睡眠の両方が関わっていると考えられています。ノンレム睡眠中に記憶の整理が行われ、レム睡眠中にその記憶が強化・定着されるという、巧みな連携プレーが行われているのです。

これが、試験前に一夜漬けで勉強するよりも、学習後にしっかり睡眠をとった方が、記憶に残りやすい理由です。睡眠を削って勉強することは、せっかくインプットした情報を脳に定着させる機会を自ら放棄しているのと同じであり、非常に非効率的なのです。

ホルモンバランスの調整

睡眠は、体内の様々なホルモンの分泌リズムを整える重要な役割を担っています。ホルモンは、体の成長、ストレスへの対処、食欲、代謝など、生命活動の根幹を支える化学物質であり、そのバランスが崩れると心身に多大な影響が出ます。

- 成長ホルモン: 前述の通り、細胞の修復や再生を促す成長ホルモンは、入眠後の最初の深いノンレム睡眠中に最も多く分泌されます。子どもの成長はもちろん、大人のアンチエイジングや疲労回復にも不可欠です。

- コルチゾール: 「ストレスホルモン」として知られるコルチゾールは、通常、睡眠中に分泌が抑制され、朝の覚醒に向けて徐々に分泌量が増加します。このリズムによって、私たちはスムーズに目覚め、日中の活動に備えることができます。しかし、睡眠不足が続くと、夜間もコルチゾールの値が高いままになり、心身が常に緊張状態に置かれ、不眠やストレス耐性の低下を招きます。

- 食欲関連ホルモン: 睡眠は食欲をコントロールするホルモンにも影響します。食欲を抑制する「レプチン」は睡眠中に分泌が増え、食欲を増進させる「グレリン」は分泌が減ります。睡眠不足になるとこのバランスが崩れ、レプチンの分泌が減り、グレリンの分泌が増えるため、食欲が増して太りやすくなります。

免疫機能の向上

睡眠は、病原体から体を守る免疫システムの働きを強化する上で極めて重要です。睡眠中、特に深いノンレム睡眠の間に、免疫を司る細胞(T細胞など)の活動が活発化し、ウイルスや細菌に感染した細胞を攻撃する能力が高まります。

また、「サイトカイン」という免疫系の情報伝達物質も睡眠中に多く産生されます。サイトカインは炎症反応を促進し、感染症と戦う上で中心的な役割を果たします。風邪をひくと眠くなるのは、体がサイトカインを放出してウイルスと戦おうとしており、そのために多くの睡眠を必要としているからです。

逆に、睡眠不足が続くと免疫機能が低下し、風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなることが多くの研究で示されています。ワクチンを接種した後の抗体産生も、十分な睡眠をとった人の方が良好であるという報告もあります。

脳の老廃物の除去

近年の研究で明らかになった睡眠の非常に重要な役割の一つが、脳内に溜まった老廃物の除去です。2013年に発見された「グリンパティックシステム」と呼ばれる脳内の浄化システムは、私たちが眠っている間に最も活発に機能します。

このシステムは、脳脊髄液を脳の組織内に流し込み、日中の神経活動によって生じた老廃物を洗い流す役割を担っています。特に注目されているのが、「アミロイドβ」というタンパク質の除去です。このアミロイドβは、アルツハイマー病の原因物質の一つと考えられており、その蓄積が病気の発症に関与するとされています。

十分な睡眠をとることは、このグリンパティックシステムを活性化させ、アミロイドβをはじめとする有害な老廃物を脳から効率的に排出するために不可欠です。長期的な脳の健康を維持し、将来の認知症リスクを低減する上でも、質の高い睡眠が重要である可能性が示唆されています。

このように、睡眠は私たちの心と体を多方面から支える、生命活動の根幹をなすプロセスです。次の章では、この重要な睡眠の質が低下した場合に、具体的にどのようなデメリットが生じるのかを詳しく見ていきます。

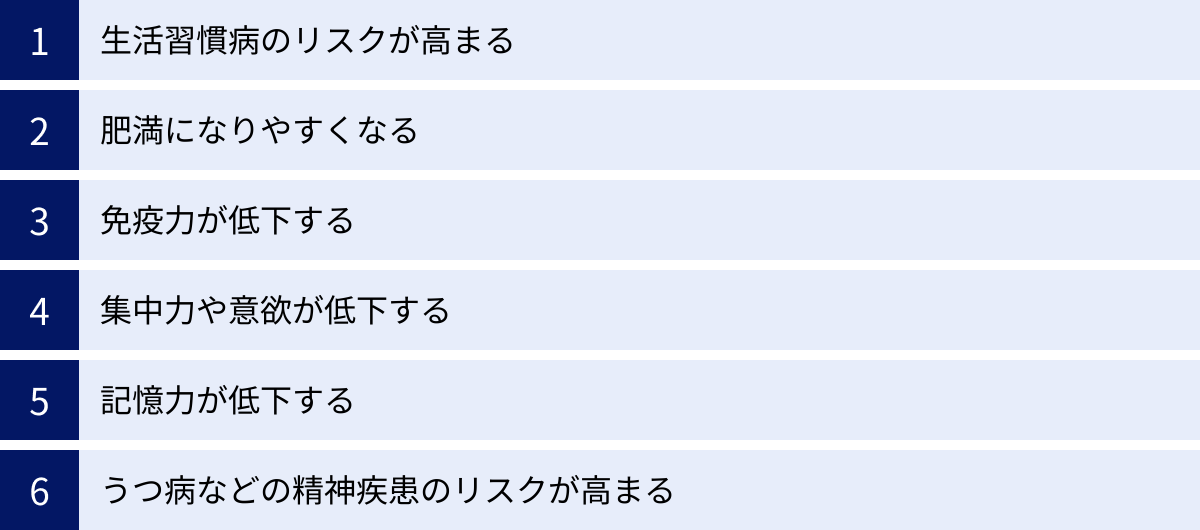

睡眠の質が低いと起こるデメリット

睡眠が持つ重要な役割を理解すると、その質が低下した場合に心身に様々な不調が生じることは容易に想像できるでしょう。単なる「寝不足」と軽視されがちな睡眠の問題ですが、その影響は日中の眠気やだるさにとどまらず、長期的には深刻な健康リスクにつながる可能性があります。ここでは、睡眠の質が低い場合に起こる具体的なデメリットを、「身体への影響」と「心への影響」に分けて詳しく解説します。

身体への影響

睡眠不足や質の悪い睡眠は、体の内部から健康を蝕んでいきます。特に、生活習慣病のリスクを高めることが知られており、見過ごすことのできない問題です。

生活習慣病のリスクが高まる

質の悪い睡眠は、体の様々な調整機能を乱し、生活習慣病の引き金となります。

- 高血圧: 本来、睡眠中は副交感神経が優位になり、心拍数や血圧は低下します。しかし、睡眠不足や睡眠時無呼吸症候群などで眠りが浅いと、交感神経が活性化したままの状態が続き、夜間も血圧が十分に下がりません。このような状態が続くと、慢性的な高血圧を発症するリスクが高まります。

- 糖尿病: 睡眠不足は、血糖値を下げるホルモンである「インスリン」の働きを悪くする「インスリン抵抗性」を引き起こすことが分かっています。インスリンが効きにくくなると、血糖値が下がらなくなり、2型糖尿病の発症リスクが上昇します。わずか数日間の睡眠不足でも、インスリン抵抗性が高まるという研究報告もあるほど、その影響は大きいのです。

- 脂質異常症: 睡眠不足によるホルモンバランスの乱れや自律神経の不調は、コレステロールや中性脂肪などの脂質代謝にも悪影響を及ぼす可能性があります。これらの要因が複合的に絡み合うことで、動脈硬化を進行させ、心筋梗塞や脳卒中といった命に関わる病気のリスクを高めてしまいます。

肥満になりやすくなる

「睡眠不足は太る」という話を聞いたことがあるかもしれませんが、これには科学的な根拠があります。前章でも触れた通り、睡眠不足は食欲をコントロールするホルモンのバランスを大きく乱します。

具体的には、食欲を抑制するホルモン「レプチン」の分泌が減少し、食欲を増進させるホルモン「グレリン」の分泌が過剰になります。その結果、満腹感を得にくくなると同時に、強い空腹感に襲われやすくなります。さらに、睡眠不足の状態では、脳がエネルギーを欲するため、高カロリーで高脂肪、高糖質なジャンクフードなどを無性に食べたくなる傾向が強まることも指摘されています。

これに加えて、日中の眠気や倦怠感から活動量が低下し、消費カロリーが減少することも肥満に拍車をかけます。つまり、「摂取カロリーの増加」と「消費カロリーの減少」というダブルパンチで、体重が増加しやすいスパイラルに陥ってしまうのです。

免疫力が低下する

睡眠が免疫機能を高める重要な役割を担っていることは既に述べました。したがって、睡眠の質が低下すれば、当然ながら免疫力も低下します。

睡眠不足の状態では、ウイルスや細菌と戦う免疫細胞(T細胞やNK細胞など)の働きが鈍くなります。その結果、風邪やインフルエンザなどの一般的な感染症にかかりやすくなるだけでなく、回復にも時間がかかるようになります。慢性的な睡眠不足は、体の抵抗力を著しく損ない、様々な病気に対する脆弱性を高めてしまうのです。

心への影響

睡眠不足の影響は、身体だけでなく、脳機能や精神状態にも顕著に現れます。私たちの感情や思考は、睡眠の質に大きく左右されています。

集中力や意欲が低下する

睡眠不足のときに最も自覚しやすい症状が、集中力の低下かもしれません。これは、思考や判断、意思決定などを司る脳の「前頭前野(前頭葉)」の機能が低下するために起こります。

前頭前野の働きが鈍ると、物事に注意を向け続けることが難しくなり、単純なミスが増えたり、新しい情報を処理するワーキングメモリの能力が低下したりします。その結果、仕事の効率が著しく悪化するだけでなく、車の運転や機械の操作などでは、重大な事故につながるヒューマンエラーのリスクを増大させます。

また、意欲やモチベーションの源泉であるドーパミンの働きも低下するため、何事に対してもやる気が起きず、無気力な状態に陥りやすくなります。

記憶力が低下する

睡眠が記憶の定着に不可欠であるため、睡眠不足は記憶力に直接的なダメージを与えます。新しい情報を覚える「記銘」、それを保持する「保持」、そして必要なときに思い出す「想起」という、記憶のすべてのプロセスが阻害されます。

特に、睡眠中に行われるはずの「海馬」から「大脳皮質」への情報の転送と整理が滞るため、学んだことがなかなか身につきません。徹夜で勉強した内容が、試験が終わるとすぐに頭から消えてしまうのはこのためです。長期的に安定した知識やスキルを身につけるためには、質の高い睡眠が不可欠なのです。

うつ病などの精神疾患のリスクが高まる

睡眠と精神の健康は、切っても切れない密接な関係にあります。不眠はうつ病の代表的な症状の一つですが、逆に、慢性的な不眠がうつ病や不安障害の発症リスクを高めることも明らかになっています。

睡眠不足は、感情のコントロールに関わる神経伝達物質「セロトニン」の働きを不安定にします。その結果、些細なことでイライラしたり、不安感が強まったり、気分が落ち込みやすくなったりと、感情の起伏が激しくなります。

このような状態が続くと、ストレスへの対処能力が低下し、精神的なバランスを崩しやすくなります。そして、「眠れない」こと自体が大きなストレスとなり、「不眠→ストレス増大→さらに不眠が悪化」という負のスパイラルに陥り、本格的な精神疾患へと移行してしまう危険性があるのです。

これらのデメリットを避けるためにも、睡眠の質を低下させる原因を正しく理解し、早期に対策を講じることが極めて重要です。次の章では、その主な原因について探っていきます。

睡眠の質を低下させる主な原因

質の高い睡眠を妨げる原因は一つではなく、生理的な要因から生活習慣、心理的な問題まで、様々な要素が複雑に絡み合っています。自分の睡眠問題の背景に何があるのかを理解することは、効果的な対策を立てるための第一歩です。ここでは、睡眠の質を低下させる主な原因を6つのカテゴリーに分けて解説します。

まずは、どのような原因があるのか、全体像を把握するために以下の表をご覧ください。

| 原因カテゴリ | 具体的な要因 |

|---|---|

| 生理的要因 | 加齢、病気や体調不良(痛み、かゆみ、頻尿、咳など)、睡眠時無呼吸症候群、むずむず脚症候群 |

| 心理的要因 | ストレス(仕事、人間関係、家庭問題など)、不安、悩み、うつ病などの精神疾患 |

| 薬理学的要因 | カフェイン、ニコチン、アルコール、特定の医薬品の副作用 |

| 物理的環境要因 | 寝室の明るさ(光)、温度・湿度、騒音、寝具との相性 |

| 行動・習慣的要因 | 不規則な生活リズム(起床・就寝時間)、寝る前のスマートフォン・PC使用、運動不足、不適切な食事の時間や内容 |

| その他の要因 | 時差ボケ、交代勤務(シフトワーク) |

加齢

年齢を重ねるにつれて、睡眠のパターンが変化するのは自然な生理現象です。「昔のようにぐっすり眠れなくなった」と感じる方は少なくありません。加齢に伴い、深いノンレム睡眠の時間が減少し、浅い睡眠の割合が増える傾向があります。また、夜中に目が覚める「中途覚醒」や、朝早くに目が覚めてしまう「早朝覚醒」も増えがちです。

これは、睡眠と覚醒のリズムを司る体内時計の変化や、睡眠を促すホルモンである「メラトニン」の分泌量が年齢とともに減少することが一因と考えられています。しかし、これは病気ではなく自然な変化であり、日中の眠気で困っていなければ過度に心配する必要はありません。ただし、他の病気が隠れている可能性もあるため、注意は必要です。

ストレス

現代社会において、ストレスは不眠の最大の原因の一つと言っても過言ではありません。仕事のプレッシャー、人間関係の悩み、将来への不安など、精神的なストレスは自律神経のバランスを乱します。

ストレスを感じると、体を活動的にする「交感神経」が優位になり、心拍数や血圧が上昇し、心身が興奮・緊張状態になります。この状態は、リラックスして眠りにつくために必要な「副交感神経」が優位な状態とは正反対です。寝床に入っても頭が冴えてしまい、考え事が次々と浮かんできて眠れない、という経験は、まさにストレスが交感神経を刺激している典型的な例です。

さらに、「眠らなければ」という焦りが新たなストレスを生み、不眠を悪化させるという悪循環に陥りやすいのも特徴です。

寝室の環境

快適な睡眠のためには、寝室という物理的な環境が非常に重要です。見過ごされがちな要素が、知らず知らずのうちに睡眠の質を低下させていることがあります。

- 光: 光、特にスマートフォンやPC、テレビの画面から発せられる「ブルーライト」は、メラトニンの分泌を強力に抑制し、脳を覚醒させてしまいます。就寝前に強い光を浴びることは、体内時計を狂わせ、寝つきを悪くする直接的な原因となります。また、寝室の常夜灯や窓から漏れる街灯の光でさえ、眠りを浅くする可能性があります。

- 音: 交通騒音や近隣の生活音、家族のいびきや歯ぎしりなど、睡眠中の物音は脳を覚醒させ、睡眠の連続性を妨げます。本人が意識していなくても、音によって眠りが浅くなり、中途覚醒の原因となることがあります。

- 温度・湿度: 暑すぎて寝苦しい、寒くて手足が冷えるといった不快な室温は、スムーズな入眠を妨げます。また、湿気が多すぎると不快感が増し、乾燥しすぎると喉や鼻の粘膜が乾いて睡眠の質を低下させます。

カフェイン・ニコチン・アルコールなどの嗜好品

日常的に摂取している嗜好品が、睡眠の質を大きく損なっているケースは非常に多いです。

- カフェイン: コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには強力な覚醒作用があります。その効果は個人差がありますが、一般的に摂取後30分ほどで現れ、半減期(体内で半分に減るまでの時間)は約4〜6時間とされています。つまり、夕方5時に飲んだコーヒーのカフェインは、夜10時頃でもまだかなりの量が体内に残っており、寝つきを悪くしたり、眠りを浅くしたりする原因となります。

- ニコチン: タバコに含まれるニコチンにもカフェインと同様の覚醒作用があり、入眠を妨げます。また、ニコチンは依存性が高いため、睡眠中に体内のニコチン濃度が低下すると、離脱症状(軽い禁断症状)で目が覚めやすくなることも知られています。

- アルコール: 「寝酒」は寝つきを良くする効果があるため、睡眠に良いと誤解されがちです。しかし、これは大きな間違いです。アルコールは摂取後数時間で体内で分解され、「アセトアルデヒド」という有害物質に変わります。このアセトアルデヒドには覚醒作用があるため、睡眠の後半部分で眠りが浅くなり、中途覚醒が増加します。また、利尿作用によって夜中にトイレに行きたくなることも、睡眠を中断させる一因です。

医薬品の副作用

服用している薬が原因で眠れなくなることもあります。例えば、ステロイド薬、一部の降圧薬、気管支拡張薬、パーキンソン病治療薬などの中には、副作用として不眠を引き起こすものがあります。また、市販の風邪薬に含まれるエフェドリン類なども覚醒作用を持つことがあります。もし、新しい薬を飲み始めてから眠れなくなったと感じる場合は、自己判断で服用を中止せず、必ず処方した医師や薬剤師に相談することが重要です。

病気や体調不良

様々な病気や身体的な不快症状が、睡眠を直接的に妨げることがあります。

- 睡眠時無呼吸症候群(SAS): 睡眠中に気道が塞がって呼吸が何度も止まる病気です。呼吸が止まるたびに、脳は酸素不足を感知して覚醒するため、本人は気づかなくても一晩中眠りが浅い状態が続き、深刻な睡眠不足に陥ります。

- むずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群): 夕方から夜にかけて、特にじっとしていると脚に「むずむずする」「虫が這うような」といった不快な感覚が現れ、脚を動かさずにはいられなくなる病気です。この症状が寝床で現れるため、入眠が著しく困難になります。

- その他: アトピー性皮膚炎によるかゆみ、関節リウマチなどの痛み、喘息による咳、前立腺肥大による頻尿など、あらゆる身体症状が安眠を妨げる原因となり得ます。

これらの原因を理解した上で、次の章では、これらの問題を解決し、質の高い睡眠を取り戻すための具体的な方法「睡眠衛生指導10項目」を詳しく解説していきます。

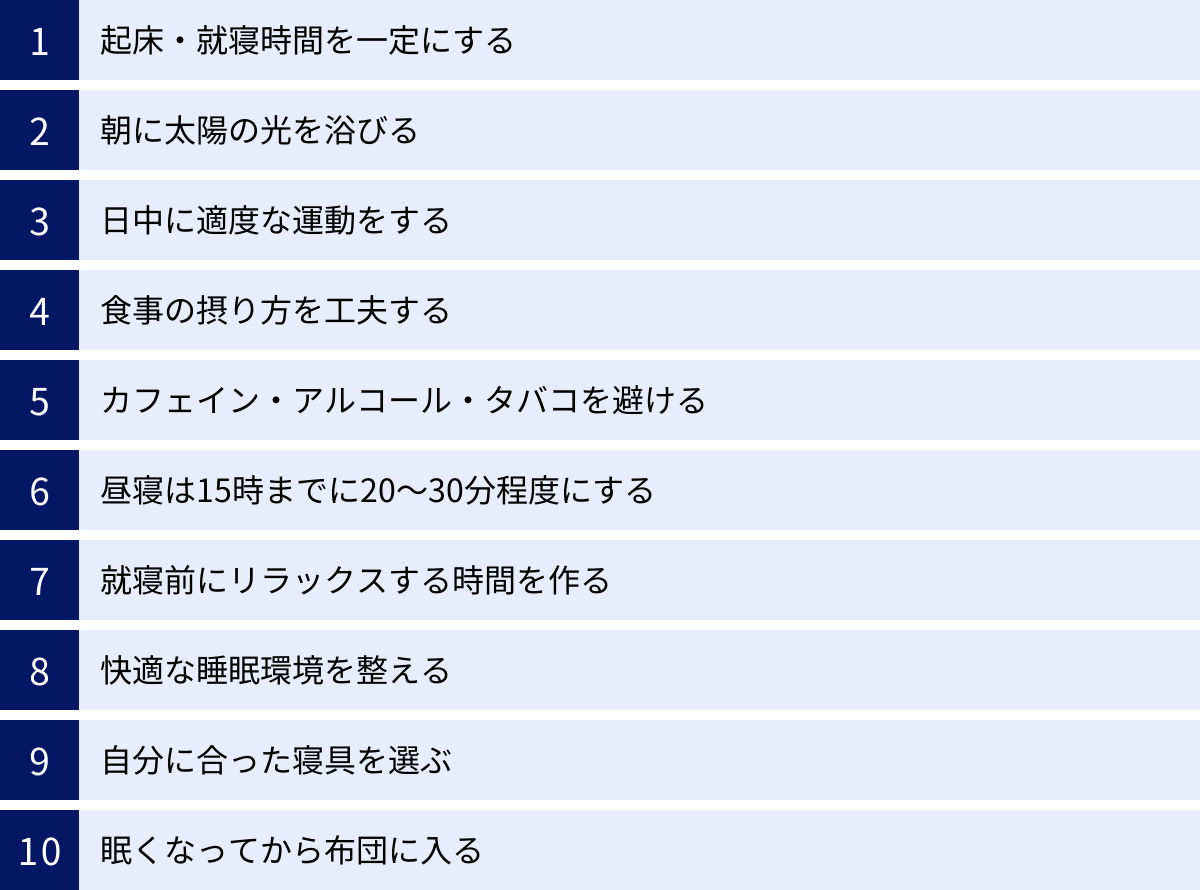

睡眠の質を高めるための睡眠衛生指導10項目

これまで見てきた睡眠の重要性、質の低下によるデメリット、そしてその原因を踏まえ、いよいよ具体的な改善策について解説します。ここで紹介する「睡眠衛生指導」は、専門の医療機関でも不眠治療の基本として行われる、科学的根拠に基づいた実践的なアプローチです。10の項目を参考に、ご自身の生活に取り入れられることから始めてみましょう。

① 起床・就寝時間を一定にする

私たちの体には、約24時間周期で心身の状態を変化させる「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。このリズムが整っていると、日中は活動的に、夜は自然に眠くなるというメリハリのある生活が送れます。

この体内時計を整える上で最も重要なのが、毎日同じ時刻に起きることです。たとえ前の日に寝るのが遅くなったとしても、起床時間はなるべく変えないようにしましょう。特に、休日に「寝だめ」をして昼過ぎまで寝ていると、体内時計が大きく後ろにずれてしまい、「ブルーマンデー」と呼ばれる月曜日の朝の不調につながります。休日の起床時間は、平日との差を2時間以内にとどめるのが理想です。

就寝時間も一定にすることが望ましいですが、まずは起床時間を固定することから始めてみてください。体が一定の時刻に起きることに慣れると、夜も自然と同じような時刻に眠気が訪れるようになります。

② 朝に太陽の光を浴びる

体内時計は正確に24時間ではなく、少し長めにできているため、毎日リセットする必要があります。そのリセットボタンの役割を果たすのが「朝の太陽光」です。

朝、目覚めたらすぐにカーテンを開け、太陽の光を目に入れましょう。網膜から入った光の刺激が脳に伝わり、体内時計がリセットされます。これにより、心身が活動モードに切り替わるだけでなく、もう一つの重要な効果があります。それは、光を浴びてから約14〜16時間後に、睡眠を促すホルモン「メラトニン」の分泌が始まるようにセットされることです。つまり、朝7時に太陽の光を浴びれば、夜の9時から11時頃に自然な眠気が訪れやすくなるのです。

理想は15分から30分程度のウォーキングですが、ベランダに出る、窓際で朝食をとるなど、数分間でも屋外の光を浴びるだけで効果があります。曇りや雨の日でも、室内照明の何十倍もの光量があるので、諦めずに外の光を取り入れましょう。

③ 日中に適度な運動をする

日中に体を動かすことは、夜の快眠に直結します。運動には主に2つの効果があります。一つは、適度な肉体的疲労が、心地よい眠気をもたらすこと。もう一つは、運動によって一時的に深部体温(体の内部の温度)が上がり、その後、就寝時間にかけて体温が下がることで、スムーズな入眠が促されることです。人は深部体温が低下する過程で眠気を感じるようにできています。

ウォーキング、ジョギング、水泳などのリズミカルな有酸素運動が特におすすめです。夕方(就寝の3時間前くらいまで)に行うのが最も効果的とされています。ただし、寝る直前の激しい運動は禁物です。交感神経を刺激してしまい、体が興奮状態になってかえって眠れなくなります。就寝前は、軽いストレッチ程度にとどめましょう。

④ 食事の摂り方を工夫する

食事の内容やタイミングも、睡眠の質に大きく影響します。

- 朝食を摂る: 朝食は、体にエネルギーを補給するだけでなく、胃腸を動かすことで体内時計をリセットする効果もあります。朝食を抜くと、午前中の活動エネルギーが不足するだけでなく、生活リズムも乱れがちになります。

- 夕食は就寝の3時間前までに: 就寝時に胃の中に食べ物が残っていると、消化活動のために内臓が働き続けることになり、深い眠りを妨げます。満腹状態での就寝は避け、夕食はなるべく早めに、腹八分目で済ませるように心がけましょう。

- 快眠を助ける栄養素: 睡眠の質を高めるのに役立つ栄養素を意識的に摂るのも良い方法です。メラトニンの材料となるアミノ酸「トリプトファン」は、牛乳、チーズ、ヨーグルトなどの乳製品、豆腐や納豆などの大豆製品、バナナ、ナッツ類に多く含まれます。夕食や寝る前の軽い間食で摂ると効果的です。

⑤ カフェイン・アルコール・タバコを避ける

これらは睡眠の質を低下させる三大要因とも言える嗜好品です。摂取する時間帯や量に注意が必要です。

- カフェイン: 覚醒作用のあるカフェインは、就寝の5〜6時間前から摂取を控えるのが賢明です。午後3時以降は、コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどを避け、麦茶やハーブティー、白湯などのノンカフェインの飲み物に切り替えましょう。

- アルコール: 「寝酒」は百害あって一利なしです。寝つきは良くなるかもしれませんが、アルコールの分解物であるアセトアルデヒドの作用で、睡眠の後半部分が浅くなり、結果的に睡眠の質を著しく低下させます。

- タバコ: ニコチンの覚醒作用は入眠を妨げます。特に、就寝前の一服や、夜中に目が覚めたときの一服は、脳を覚醒させてしまうため絶対に避けましょう。

⑥ 昼寝は15時までに20〜30分程度にする

日中に強い眠気を感じた場合、短い昼寝は非常に効果的です。午後のパフォーマンスを回復させ、集中力を高めることができます。しかし、昼寝には守るべきルールがあります。

昼寝は午後3時までに行い、長さは20〜30分以内にとどめること。これより遅い時間や長い時間の昼寝は、夜の睡眠に悪影響を及ぼします。30分以上眠ってしまうと、深いノンレム睡眠に入ってしまい、目覚めたときに頭がぼーっとする「睡眠慣性」が起こりやすくなります。また、夜になっても眠気が訪れず、不眠の原因にもなります。昼寝をする際は、横にならずに椅子に座ったまま眠る、コーヒーを飲んでから昼寝をする(カフェインが効き始める頃に目覚める)といった工夫も有効です。

⑦ 就寝前にリラックスする時間を作る

心身を活動モードの「交感神経」から、リラックスモードの「副交感神経」へスムーズに切り替えるための「入眠儀式」を取り入れましょう。自分なりのリラックス方法を見つけることが大切です。

- ぬるめの入浴: 就寝の90分〜2時間前に、38〜40℃のぬるめのお湯に15〜20分ほど浸かるのがおすすめです。入浴で上がった深部体温が、その後徐々に下がることで、自然な眠気が誘発されます。

- 静かな活動: 読書(興奮しない内容のもの)、ヒーリング音楽や自然音の鑑賞、アロマテラピー(ラベンダーなど)、軽いストレッチや瞑想などが効果的です。

- 避けるべきこと: 寝る前の1時間は、脳を興奮させる活動は避けましょう。仕事や勉強、悩み事、激しい議論、そして何よりもスマートフォンやPC、テレビの視聴はNGです。ブルーライトがメラトニンの分泌を妨げ、脳を覚醒させてしまいます。

⑧ 快適な睡眠環境を整える

寝室は「質の高い睡眠をとるための聖域」と考え、環境を最適化しましょう。

- 光: 寝室はできるだけ真っ暗にするのが理想です。遮光性の高いカーテンを利用したり、電子機器の光が気になる場合はテープで覆ったりする工夫を。アイマスクの活用も有効です。

- 音: できるだけ静かな環境を保ちましょう。外部の騒音が気になる場合は、耳栓や、逆に「ホワイトノイズ」と呼ばれる単調な音(換気扇や空気清浄機の音など)を流して気になる音をマスキングするのも一つの方法です。

- 温度・湿度: 一般的に、快適な寝室の温度は夏場で25〜26℃、冬場で22〜23℃、湿度は年間を通じて50〜60%が目安とされています。季節に合わせて寝具やエアコンを調整し、快適な環境を保ちましょう。

⑨ 自分に合った寝具を選ぶ

人生の3分の1を過ごす寝具は、睡眠の質を左右する重要なパートナーです。

- マットレス・敷布団: 硬すぎず柔らかすぎず、仰向けに寝たときに背骨のS字カーブが自然に保たれるものが理想です。寝返りがスムーズに打てることも重要です。

- 枕: 高さが合っていない枕は、首や肩のこり、いびきの原因になります。立っているときの自然な姿勢を、横になったときも保てるくらいの高さが目安です。

- パジャマ: 体を締め付けず、吸湿性・通気性に優れた素材(綿、シルクなど)を選びましょう。スウェットやジャージは、寝返りが打ちにくかったり、汗を吸いにくかったりするため、快眠のためにはパジャマに着替えることをおすすめします。

⑩ 眠くなってから布団に入る

意外に思われるかもしれませんが、これは非常に重要なポイントです。眠くないのに「寝る時間だから」と無理に布団に入ると、「眠れない、どうしよう」という焦りが生まれ、かえって脳が覚醒してしまいます。これを繰り返すと、「布団=眠れない場所」というネガティブな条件付けが脳にインプットされてしまい、精神生理性不眠(不眠恐怖)の原因となります。

就寝時間にこだわりすぎず、自然な眠気が訪れるのを待ってから布団に入るようにしましょう。もし布団に入って15〜20分経っても眠れない場合は、次の章で解説する対処法を試してみてください。

睡眠時間にこだわりすぎないことも大切

睡眠衛生の指導項目を実践する上で、陥りがちな罠があります。それは、「理想の睡眠時間」にこだわりすぎてしまうことです。「健康のためには8時間眠らなければならない」という、いわゆる「8時間睡眠神話」を信じ、その時間を確保できないことに罪悪感や不安を感じてしまうのです。しかし、睡眠の必要量には大きな個人差があり、時間に固執することはかえって睡眠の質を低下させる可能性があります。

日中の眠気で困らなければ睡眠時間は十分

結論から言うと、あなたにとって最適な睡眠時間とは、「日中に強い眠気を感じることなく、心身ともに快調に活動できる時間」です。それが6時間の人もいれば、9時間の人もいます。

必要な睡眠時間は、遺伝的な要因によってある程度決まっているとされています。人口の中には、6時間未満の睡眠でも健康を維持できる「ショートスリーパー」や、9時間以上の睡眠を必要とする「ロングスリーパー」と呼ばれる人々が一定数存在します。また、同じ人であっても、年齢、季節、日中の活動量、健康状態によって必要な睡眠時間は日々変動します。例えば、若い頃は長時間眠れたのに、年齢を重ねるにつれて睡眠時間が短くなるのは、ごく自然な生理的変化です。

したがって、時計の数字に一喜一憂するのはやめましょう。最も重要な判断基準は、時間の長さではなく、日中の自身のパフォーマンスと体調です。朝スッキリと目覚め、日中に仕事や勉強に集中でき、強い眠気に襲われることがなければ、たとえ睡眠時間が短くても、あなたにとっては十分な睡眠がとれている証拠です。逆に、8時間以上寝ていても日中眠くて仕方がないのであれば、時間の長さではなく、睡眠の「質」に問題がある可能性を考えるべきです。

寝床で長く過ごしすぎないようにする

眠れないからといって、必要以上に長く寝床でゴロゴロと過ごすことは、実は逆効果になることがあります。長く寝床にいればいるほど、眠りが浅くなったり、夜中に目が覚める時間が増えたりして、結果的に睡眠全体の質を低下させてしまうのです。

ここで重要になるのが「睡眠効率」という指標です。睡眠効率とは、寝床にいた総時間のうち、実際に眠っていた時間の割合を示すものです。計算式は以下の通りです。

睡眠効率(%) = (実睡眠時間 ÷ 寝床にいた時間) × 100

例えば、夜11時に布団に入り、朝7時に起きた場合、寝床にいた時間は8時間(480分)です。しかし、そのうち寝付くのに30分かかり、夜中に合計30分目が覚めていたとすると、実睡眠時間は7時間(420分)になります。この場合の睡眠効率は、(420分 ÷ 480分)× 100 = 87.5% となります。

一般的に、この睡眠効率が85%以上であることが、健康な睡眠の一つの目安とされています。もし、睡眠効率が85%を下回っている場合、寝床で過ごす時間が長すぎる可能性があります。このような場合は、あえて寝床にいる時間を少し短縮する(例えば、就寝時間を遅らせる)ことで、眠りが凝縮されて深くなり、結果的に睡眠効率と満足度が向上することがあります。これは「睡眠制限療法」という専門的な治療法にも応用されている考え方です。

睡眠時間に過度にこだわらず、日中のコンディションを第一に考え、寝床でダラダラと過ごす時間を減らす意識を持つことが、質の高い睡眠への近道となるのです。

どうしても眠れないときの対処法

これまで紹介した睡眠衛生を実践していても、ストレスや体調の変化などによって、どうしても眠れない夜は誰にでも訪れます。そんなとき、最もやってはいけないのが「焦る」ことです。「眠らなければ」というプレッシャーは、交感神経を刺激し、ますます脳を覚醒させてしまいます。ここでは、そんな「眠れない夜」に冷静に対処するための具体的な方法を2つ紹介します。

一度、寝床から出てリラックスする

眠れないまま布団の中で悶々と時間を過ごすのは、精神衛生上も良くありません。前述の通り、「布団=眠れないつらい場所」というネガティブな条件付けを脳に学習させてしまうリスクがあります。

もし、布団に入ってから15分から20分程度経っても寝付けない場合は、思い切って一度寝床から出ましょう。これは、不眠に対する認知行動療法(CBT-I)でも推奨されている「刺激制御法」というテクニックの基本です。目的は、不眠の悪循環を断ち切ることにあります。

寝床から出たら、寝室とは別の薄暗い部屋で、リラックスできることをして過ごします。ここで重要なのは、脳を興奮させない活動を選ぶことです。

- 推奨される活動:

- 退屈だと感じるくらい単調な本を読む(エッセイや専門書など)

- 静かなヒーリング音楽や、川のせせらぎなどの自然音を聴く

- 温かいノンカフェインの飲み物(ホットミルク、カモミールティーなど)をゆっくり飲む

- 簡単なストレッチや、腹式呼吸に集中する

- 単調なパズル(ジグソーパズルなど)を少しだけ行う

- 避けるべき活動:

- スマートフォン、タブレット、PC、テレビの画面を見ること(ブルーライトは厳禁)

- 仕事や勉強、家事など、頭を使うこと

- 将来の不安や悩み事を考えること

- 明るい照明の下で過ごすこと

そして、再び自然な眠気を感じてきたら、寝床に戻ります。もし、また眠れなければ、同じことを繰り返します。「眠くなるまで寝床には戻らない」と割り切ることがポイントです。これを実践することで、「寝床は眠るための場所」という本来のポジティブな関連付けを脳に再学習させることができます。

寝床で考え事をしない

眠れない夜、頭の中で様々な考え事がぐるぐると回り続けてしまうことはありませんか。仕事のミス、人間関係の悩み、明日の予定、将来への不安など、考え始めるとキリがなく、心拍数が上がってきて、ますます目が冴えてしまいます。

寝床は思考を巡らせる場所ではなく、心身を休ませる場所であると意識的に切り替えることが重要です。

- 思考の棚上げ(思考中断法): 寝床で悩み事が浮かんできたら、心の中で「ストップ!」と唱え、「この問題は、明日、頭がスッキリしている朝に考えよう」と、意識的に思考を先延ばしにします。問題を解決するのに、疲れた夜の脳は最も不向きです。冷静な判断ができる時間帯に回すことを自分に約束しましょう。

- ジャーナリング(書く瞑想): もし、どうしても頭から離れない心配事があるなら、寝る前のリラックスタイムに、その内容を紙に書き出してみることをお勧めします。頭の中にあるモヤモヤとした感情や思考を文字として客観的に吐き出すことで、問題が整理され、「頭の中から外に出した」という感覚が得られて、心が軽くなります。

- リラクセーション法の実践: 考え事から注意をそらすために、自分の身体感覚に意識を向けるリラクセーション法も非常に有効です。

- 腹式呼吸: 鼻からゆっくり息を吸い込みお腹を膨らませ、口からゆっくりと息を吐き出しお腹をへこませる。呼吸の回数を数えることに集中すると、雑念が消えやすくなります。

- 筋弛緩法: 体の各パーツ(手、腕、肩、顔、足など)にぐっと力を入れて数秒間緊張させ、その後一気に力を抜いてリラックスする。これを繰り返すことで、身体的な緊張がほぐれ、精神的なリラックスにもつながります。

これらの対処法は、眠れない夜の「お守り」のようなものです。即効性があるとは限りませんが、焦らずに取り組むことで、「眠れなくても大丈夫」という安心感を得ることができ、結果的に安眠につながっていきます。

セルフケアで改善しない場合は専門家へ相談

これまで解説してきた睡眠衛生の改善や、眠れないときの対処法は、多くの睡眠問題に対して非常に有効です。しかし、これらのセルフケアを一定期間続けても、不眠の症状が改善しない場合もあります。その場合は、単なる「寝つきの悪さ」や「寝不足」ではなく、専門的な治療が必要な睡眠障害が隠れている可能性があります。一人で抱え込まず、勇気を出して専門家へ相談することが、快眠への最も確実な近道です。

一般的に、睡眠衛生の改善に2〜4週間取り組んでも不眠が続く場合は、医療機関の受診を検討することが推奨されます。特に、以下のようなサインが見られる場合は、早めに専門医に相談しましょう。

- 不眠の頻度と期間: 週に3回以上、寝つきが悪い、夜中に目が覚める、朝早く目が覚めるといった症状が、1ヶ月以上続いている。

- 日中への影響: 日中の強い眠気や倦怠感、集中力の低下によって、仕事や学業、日常生活に深刻な支障が出ている。

- 特徴的な症状:

- 家族やパートナーから、睡眠中の大きないびきや呼吸の停止を指摘された(睡眠時無呼吸症候群の疑い)。

- 夕方から夜にかけて、脚にむずむずするような不快な感覚があり、じっとしていられない(むずむず脚症候群の疑い)。

- 気分の落ち込み、興味や喜びの喪失、不安感など、うつ病や不安障害を思わせる精神的な症状を伴っている。

睡眠外来や専門クリニックを受診しよう

睡眠の問題を専門に扱う診療科には、精神科、心療内科、神経内科、耳鼻咽喉科(いびきや無呼吸が主症状の場合)などがあります。最近では「睡眠外来」や「睡眠クリニック」といった専門施設も増えています。どこを受診すればよいか分からない場合は、まずはかかりつけの内科医に相談し、適切な専門医を紹介してもらうのも良い方法です。

専門の医療機関では、まず詳細な問診が行われます。いつから、どのような症状で困っているのか、生活習慣やストレスの状況などを詳しくヒアリングします。睡眠の状態を客観的に把握するために、「睡眠日誌(スリープダイアリー)」を記録するよう指示されることもあります。

さらに、病気が疑われる場合には、専門的な検査が行われることもあります。代表的なものが「終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG)」で、これは一晩入院し、脳波や眼球の動き、心電図、呼吸の状態などを測定することで、睡眠の質や量、睡眠中の異常を詳細に調べる検査です。この検査により、睡眠時無呼吸症候群などの確定診断が可能になります。

診断に基づき、個々の患者に合った治療方針が立てられます。治療の基本は、やはり睡眠衛生指導の徹底と、不眠に対する誤った考え方や行動を修正していく「認知行動療法(CBT-I)」です。これらに加え、必要に応じて薬物療法が組み合わされます。

睡眠薬は医師の指示で正しく使用する

「睡眠薬」と聞くと、「依存が怖い」「一度使ったらやめられない」といったネガティブなイメージを持つ方も少なくないかもしれません。しかし、これは過去の古いタイプの睡眠薬のイメージが強いからであり、現在の医療現場で主に使用されている睡眠薬は、安全性や依存性が大幅に改善されています。

睡眠薬は、不眠の根本原因を治療するものではなく、つらい不眠症状を一時的に緩和し、日中の生活の質を改善するためのサポート役と考えるのが適切です。認知行動療法などと並行して使用し、不眠の悪循環を断ち切ることで、最終的には薬に頼らずに眠れるようになることを目指します。

最も重要なのは、必ず医師の指示通りに用法・用量を守って服用することです。自己判断で量を増やしたり、急に中断したりすると、かえって症状が悪化したり、離脱症状が出たりする危険性があります。不安な点があれば、遠慮なく医師や薬剤師に相談しましょう。

また、ドラッグストアなどで購入できる市販の「睡眠改善薬」は、医療用の睡眠薬とは全く異なるものです。これらは主に、風邪薬の副作用である眠気を利用した抗ヒスタミン薬であり、一時的な軽い不眠には効果があるかもしれませんが、慢性的な不眠には推奨されません。安易な自己判断での長期連用は避け、不眠が続く場合は必ず医療機関を受診してください。

まとめ

この記事では、「睡眠衛生」をテーマに、質の高い睡眠を得るための正しい知識と具体的な方法について、多角的に解説してきました。

まず、睡眠衛生とは、健康的な睡眠のための行動習慣や環境整備であり、現代社会においてその重要性が増していることを確認しました。

次に、睡眠が単なる休息ではなく、①心身の回復、②記憶の定着、③ホルモンバランスの調整、④免疫機能の向上、⑤脳の老廃物除去といった、生命維持に不可欠な極めて重要な役割を担っていることを学びました。

その上で、睡眠の質が低下すると、生活習慣病や肥満のリスク増大、集中力や意欲の低下、うつ病などの精神疾患リスクの上昇といった、心身に深刻なデメリットが生じることを理解しました。その原因は、ストレス、生活習慣、環境、嗜好品など多岐にわたります。

そして、この記事の核となる、質の高い睡眠を取り戻すための具体的なアプローチとして、「睡眠衛生指導10項目」を詳しく解説しました。

- 起床・就寝時間を一定にする

- 朝に太陽の光を浴びる

- 日中に適度な運動をする

- 食事の摂り方を工夫する

- カフェイン・アルコール・タバコを避ける

- 昼寝は15時までに20〜30分程度にする

- 就寝前にリラックスする時間を作る

- 快適な睡眠環境を整える

- 自分に合った寝具を選ぶ

- 眠くなってから布団に入る

これらの項目は、すべてを完璧にこなす必要はありません。まずは自分にできそうなことから一つでも二つでも始めてみることが大切です。

また、理想の睡眠時間にこだわりすぎず、日中の心身の状態で判断すること、そして、どうしても眠れない夜は焦らずリラックスを心がけ、一度寝床から出る勇気を持つことも重要なポイントです。

最後に、セルフケアを続けても改善が見られない場合は、それは意志の弱さや努力不足のせいではありません。専門的な治療が必要なサインかもしれません。ためらわずに睡眠外来などの専門家へ相談することが、つらい不眠から抜け出すための最も賢明な選択です。

質の高い睡眠は、充実した毎日を送るための土台です。この記事で得た知識を活かし、あなた自身の「快眠」への第一歩を踏み出してみてください。