「最近、日中に強い眠気を感じる」「なんだか集中力が続かない」そんな悩みを抱えていませんか。それは、単なる疲れではなく「寝不足」のサインかもしれません。現代社会において、仕事やプライベートの多忙さから睡眠時間を削ってしまいがちな人は少なくありません。しかし、寝不足は私たちが思う以上に心と体に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

この記事では、寝不足の本当の意味から、自分でも気づけるサイン、そして心身への具体的な影響までを詳しく解説します。さらに、寝不足を引き起こす原因を突き止め、今日から実践できる具体的な解消法を9つご紹介します。休日の「寝だめ」は本当に効果があるのか、効果的な昼寝の方法は何かといった、よくある疑問にもお答えします。

この記事を読めば、寝不足に関する正しい知識が身につき、質の高い睡眠を取り戻すための具体的な一歩を踏み出せるはずです。健やかで活力に満ちた毎日を送るために、まずはご自身の睡眠を見直すことから始めてみましょう。

目次

寝不足とは

「寝不足」と聞くと、多くの人が単純に「睡眠時間が短いこと」を思い浮かべるかもしれません。しかし、寝不足の本質は、時間だけでなく「睡眠の質」にも深く関わっており、自分では気づかないうちに「睡眠負債」として蓄積されているケースが少なくありません。ここでは、寝不足を正しく理解するための2つの重要な概念、「睡眠の質」と「睡眠負負債」について詳しく解説します。

睡眠時間だけではない「睡眠の質」

私たちは毎日、ただ眠っているわけではありません。睡眠中、脳と体は非常に活発に活動し、心身のメンテナンスを行っています。このメンテナンスが効果的に行われるかどうかを左右するのが「睡眠の質」です。

睡眠には、主に2つの種類があります。体を休ませ、脳を深く休息させる「ノンレム睡眠」と、脳は活動しているものの体は休息している「レム睡眠」です。健康な睡眠では、このノンレム睡眠とレム睡眠が約90分のサイクルで一晩に4〜5回繰り返されます。特に、眠り始めの最初の90分に出現する最も深いノンレム睡眠は「黄金の90分」とも呼ばれ、成長ホルモンの分泌が最も活発になるなど、心身の回復にとって極めて重要です。

睡眠の質が高い状態とは、以下のような要素が満たされている状態を指します。

- 寝つきが良い: ベッドに入ってから過度に時間がかからず、スムーズに入眠できる。

- 途中で目が覚めない: 夜中に何度も目が覚める(中途覚醒)ことなく、朝までぐっすり眠れる。

- 睡眠サイクルが適切: ノンレム睡眠とレム睡眠が適切なバランスと周期で現れる。

- 起床時の爽快感: 朝、すっきりと目覚め、だるさや眠気が残っていない。

たとえ8時間ベッドにいたとしても、何度も目が覚めたり、浅い眠りが続いたりすれば、脳と体は十分に休息できません。その結果、睡眠時間は足りているはずなのに、日中に眠気やだるさを感じる「質の悪い睡眠による寝不足」に陥ってしまうのです。

最適な睡眠時間は人それぞれ異なり、遺伝的要因や年齢、日中の活動量によって変動します。一般的に成人は7時間前後の睡眠が必要とされていますが(参照:厚生労働省 睡眠対策)、重要なのは時間にこだわりすぎず、日中の眠気で困らない程度の睡眠を確保することです。自分にとって最適な睡眠時間と質を確保できているか、日中のパフォーマンスを指標に見直してみることが大切です。

気づかないうちに溜まる「睡眠負債」

日々のわずかな寝不足が、借金のように積み重なっていく状態を「睡眠負債」と呼びます。これは、スタンフォード大学睡眠生体リズム研究所の西野精治教授によって提唱された概念で、睡眠不足が慢性化することで心身に様々な悪影響を及ぼす状態を指します。

例えば、理想の睡眠時間が7時間である人が、平日に毎日6時間しか眠れていないとします。この場合、1日あたり1時間の睡眠が不足し、5日間で合計5時間の睡眠負債が溜まる計算になります。多くの人は「週末に長く寝れば返済できる」と考えがちですが、一度溜まった睡眠負債を完全に解消するのは非常に困難です。週末の寝だめは、一時的に眠気を解消する効果はあっても、蓄積された負債を帳消しにするものではありません。むしろ、体内時計を狂わせ、週明けの不調(ソーシャル・ジェットラグ)を招く原因にもなります。

睡眠負債の最も恐ろしい点は、本人がその状態に慣れてしまい、パフォーマンスが低下していることに気づきにくいことです。慢性的な寝不足状態が続くと、脳がその状態を「通常」と認識してしまい、集中力の低下や判断力の鈍りを自覚できなくなります。しかし、客観的なテストを行うと、パフォーマンスは確実に低下していることが研究で明らかになっています。

自分が睡眠負債を抱えているかどうかの簡単な目安として、「休日にアラームをかけずに自然に目覚めた時間が、平日の起床時間より2時間以上遅い」という点があります。これは、平日に足りていない睡眠を体が補おうとしている証拠であり、睡眠負債が溜まっている可能性が高いサインです。

この気づかないうちに蓄積する睡眠負債は、日中の眠気やパフォーマンス低下だけでなく、長期的には肥満、糖尿病、高血圧といった生活習慣病や、うつ病などの精神疾患のリスクを高めることが分かっています。次の章で紹介する寝不足のサインに心当たりがないか、ご自身の状態をチェックしてみましょう。

あなたは大丈夫?寝不足のサインをセルフチェック

寝不足は、自分では「大丈夫」と思っていても、心と体に様々なサインとして現れます。これらのサインは、体からの重要な警告信号です。ここでは、日中に現れるサインと体に現れるサインに分けて、具体的な症状を解説します。ご自身の状態と照らし合わせながら、セルフチェックしてみましょう。

日中に現れるサイン

日中の活動中に現れるサインは、寝不足による脳機能の低下が主な原因です。日常生活や仕事のパフォーマンスに直接影響するため、見逃さないようにしましょう。

強い眠気やだるさが続く

寝不足の最も代表的なサインは、日中の強い眠気です。特に、以下のような状況で眠気を感じる場合は注意が必要です。

- 会議中や授業中など、静かな環境で座っているとすぐに眠くなる

- 食後だけでなく、午前中から強い眠気に襲われる

- 電車やバスでの移動中、気づいたら眠ってしまっている

- 運転中に一瞬意識が飛ぶような感覚がある(マイクロ・スリープ)

マイクロ・スリープは、数秒間の極めて短い居眠りで、本人は眠った自覚がないことも多く、特に車の運転中や機械の操作中には重大な事故につながる非常に危険なサインです。また、朝起きても疲れが取れず、一日中体が重く感じる「全身倦怠感」も、睡眠による休息が不十分な証拠です。

集中力や注意力が散漫になる

睡眠は、脳の前頭前野の機能を回復させるために不可欠です。前頭前野は、集中力、注意力、判断力、計画性といった高度な認知機能を司る「脳の司令塔」です。寝不足になるとこの司令塔の働きが鈍り、以下のような問題が生じます。

- 仕事や勉強でケアレスミスが増える: 書類の誤字脱字、計算間違い、単純な見落としなどが頻繁に起こる。

- 人の話が頭に入ってこない: 会話の内容を理解できず、何度も聞き返したり、後で内容を思い出せなかったりする。

- 物覚えが悪くなる: 新しい情報やスキルを習得するのに時間がかかる。

- 作業効率が著しく低下する: 簡単な作業でも普段より時間がかかったり、段取りが悪くなったりする。

これらのサインは、睡眠中に十分な情報整理や記憶の定着が行われていないために起こります。もし最近、仕事や学業のパフォーマンスが落ちていると感じたら、それは能力の問題ではなく、寝不足が原因かもしれません。

ささいなことでイライラしたり気分が落ち込んだりする

寝不足は、感情をコントロールする脳の働きにも大きな影響を与えます。特に、感情の中枢である「扁桃体」の活動が過剰になり、それを理性で抑制する「前頭前野」の機能が低下します。その結果、次のような精神的な不調が現れやすくなります。

- 感情の起伏が激しくなる: 普段なら気にならないような些細なことでカッとなったり、急に涙もろくなったりする。

- 攻撃的・短気になる: 他人の言動に過敏に反応し、イライラをぶつけてしまう。

- 気分の落ち込み: 何をするにもやる気が起きず、憂鬱な気分(抑うつ気分)が続く。

- 不安感が強まる: 将来のことや些細なことが気になり、漠然とした不安に襲われる。

周囲から「最近、怒りっぽくなったね」「なんだか元気がないね」と指摘された場合も、寝不足を疑うべきサインと言えるでしょう。

体に現れるサイン

寝不足の影響は、脳だけでなく体全体に及びます。ホルモンバランスや自律神経、免疫系など、体の基本的な機能が正常に働かなくなることで、様々な身体的不調が現れます。

頭痛・めまい・吐き気がする

寝不足になると、首や肩の筋肉が緊張しやすくなり、血行が悪化します。これが「緊張型頭痛」を引き起こす一因となります。ズキズキとした痛みではなく、頭全体が締め付けられるような重い痛みが特徴です。

また、睡眠は自律神経のバランスを整える重要な役割を担っています。寝不足によってこのバランスが乱れると、血圧の調整がうまくいかなくなり、立ちくらみやめまいを引き起こすことがあります。さらに、自律神経の乱れは胃腸の働きにも影響し、吐き気や胃の不快感につながることも少なくありません。

風邪をひきやすくなった

「最近、よく風邪をひく」「一度ひくと長引く」と感じる場合、免疫力が低下しているサインかもしれません。私たちの体は、睡眠中にサイトカインという免疫物質を活発に産生し、ウイルスや細菌と戦う準備を整えています。

寝不足が続くと、このサイトカインの産生が減少し、ウイルスに感染しやすくなります。また、ウイルスを攻撃するリンパ球の一種である「NK(ナチュラルキラー)細胞」の働きも低下することが分かっています。風邪以外にも、口内炎ができやすくなったり、怪我の治りが遅くなったりするのも、免疫力低下のサインです。

肌の調子が悪い(肌荒れ・ニキビ)

美しい肌を保つためには、質の高い睡眠が欠かせません。なぜなら、肌の細胞分裂や修復(ターンオーバー)を促す「成長ホルモン」は、主に深いノンレム睡眠中に分泌されるからです。

寝不足になると成長ホルモンの分泌が減少し、肌のターンオーバーが乱れます。その結果、古い角質が溜まって肌がごわついたり、くすんだり、乾燥しやすくなったりします。また、寝不足によるストレスは、皮脂の分泌を過剰にするホルモン「コルチゾール」を増加させ、ニキビや吹き出物の原因となります。高級な化粧品を使っても肌の調子が改善しない場合、まずは睡眠を見直すことが根本的な解決策になるかもしれません。

食欲が増して太りやすくなった

「寝不足なのに、なぜか食欲が増して太ってしまった」という経験はありませんか。これには、食欲をコントロールする2つのホルモンが関係しています。

- グレリン: 胃から分泌され、食欲を増進させるホルモン。

- レプチン: 脂肪細胞から分泌され、食欲を抑制するホルモン。

研究によると、寝不足の状態では食欲を増進させる「グレリン」の分泌が増加し、食欲を抑制する「レプチン」の分泌が減少することが分かっています。これにより、満腹感を得にくくなり、特に高カロリーで糖質の多い食べ物を欲する傾向が強まります。運動量が変わらないのに体重が増加している場合、無意識のうちに食べ過ぎている可能性があり、その背景に寝不足が隠れているかもしれません。

以下のチェックリストで、ご自身の状態を確認してみましょう。当てはまる項目が多いほど、寝不足が深刻である可能性があります。

| カテゴリ | 具体的なサイン | チェック |

|---|---|---|

| 日中の状態 | 会議中など静かな場面で強い眠気を感じる | □ |

| 朝起きても疲れが取れず、一日中だるい | □ | |

| 認知機能 | ケアレスミスや物忘れが増えた | □ |

| 新しいことを覚えるのに時間がかかる | □ | |

| 精神状態 | 些細なことでイライラしやすくなった | □ |

| やる気が出ず、気分が落ち込むことが多い | □ | |

| 身体症状 | 原因不明の頭痛やめまいがする | □ |

| 以前より風邪をひきやすくなった | □ | |

| 美容・体重 | 肌荒れやニキビが治りにくい | □ |

| 食欲が増し、体重が増えやすくなった | □ |

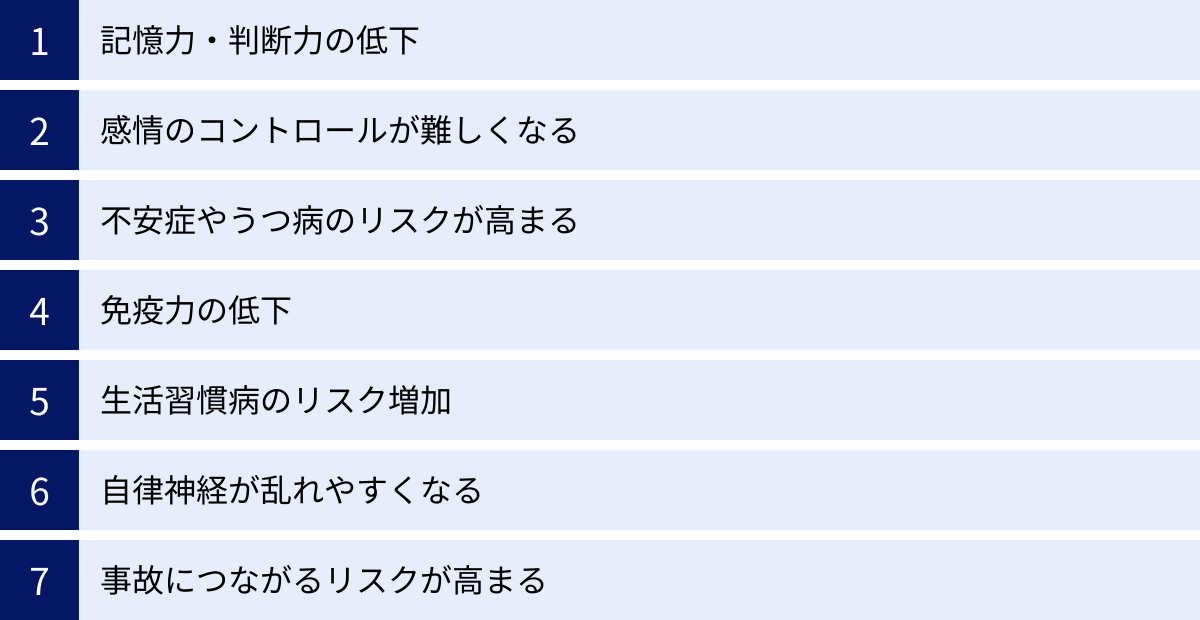

寝不足がもたらす心と体への深刻な影響

前の章で挙げた寝不足のサインは、放置すると心と体の両面にわたって、より深刻な問題を引き起こす可能性があります。一時的な不調だと軽視していると、気づいた時には生活の質(QOL)を著しく損なう事態になりかねません。ここでは、寝不足がもたらす長期的なリスクについて、精神面と身体面に分けて掘り下げていきます。

心(精神面)への影響

睡眠は、脳の健康と精神の安定を保つための土台です。この土台が揺らぐと、私たちの思考や感情は大きなダメージを受けます。

記憶力・判断力の低下

私たちの脳は、睡眠中に日中に得た情報を整理し、重要な記憶を長期記憶として定着させる作業を行っています。特に、記憶の中枢である「海馬」と、思考や理性を司る「前頭前野」が連携してこのプロセスを担っています。

寝不足が続くと、この記憶の定着プロセスが阻害され、学習効率が著しく低下します。一夜漬けの勉強が身につきにくいのはこのためです。また、前頭前野の機能低下は、論理的思考、問題解決能力、そして的確な判断を下す能力をも奪います。仕事で複雑な意思決定を迫られた際に最適な選択ができなかったり、計画的に物事を進められなくなったりするなど、社会生活におけるパフォーマンスに深刻な影響を及ぼすのです。これは単なる「うっかり」ではなく、脳機能そのものが低下している危険な状態と言えます。

感情のコントロールが難しくなる

寝不足は、脳内の「アクセル」と「ブレーキ」のバランスを崩します。感情的な反応、特に恐怖や怒りを司る「扁桃体」(アクセル)が過剰に活動しやすくなる一方で、その反応を理性的に抑制する「前頭前野」(ブレーキ)の働きが鈍くなります。

その結果、ネガティブな出来事に対して過剰に反応し、感情のコントロールが効かなくなります。普段なら冷静に対処できるはずの同僚の一言に激しく怒ってしまったり、些細な失敗にひどく落ち込んでしまったりと、対人関係に摩擦を生じさせる原因にもなりかねません。このような感情の不安定さは、周囲からの信頼を損ない、社会的な孤立を招くリスクもはらんでいます。

不安症やうつ病のリスクが高まる

睡眠障害と精神疾患は、密接な関係にあります。特に、不眠はうつ病の最も代表的な症状の一つであると同時に、うつ病発症の強力な危険因子でもあります。

寝不足が慢性化すると、幸福感や精神の安定に関わる神経伝達物質「セロトニン」の働きが低下します。これにより、持続的な気分の落ち込みや不安感が生じやすくなります。実際に、不眠症の人はそうでない人に比べて、うつ病を発症するリスクが数倍高いという研究報告も数多く存在します。寝不足がうつ病を引き起こし、うつ病がさらに不眠を悪化させるという負のスパイラルに陥る前に、早期の対策が不可欠です。これはもはや個人の気分の問題ではなく、専門的な治療が必要となる可能性のある、重大な健康問題なのです。

体(身体面)への影響

体の健康もまた、睡眠によって支えられています。寝不足は、目に見えないところで着実に体を蝕み、様々な病気のリスクを高めます。

免疫力の低下

前述の通り、睡眠は免疫システムを正常に維持するために不可欠です。寝不足は、ウイルスや細菌と戦う免疫細胞(NK細胞など)の数や活動を直接的に減少させます。これにより、風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなるだけでなく、回復も遅くなります。

さらに深刻なのは、長期的な免疫機能の低下が、がん細胞の増殖を監視・排除する体の働きを弱める可能性があることです。複数の疫学研究で、夜勤などで睡眠リズムが乱れがちな人は、特定のがんの発症リスクが高まることが示唆されています。健康という最大の資産を守るためにも、睡眠の重要性を再認識する必要があります。

生活習慣病(高血圧・糖尿病など)のリスク増加

寝不足は、生活習慣病の「静かなる温床」です。その影響は多岐にわたります。

- 高血圧: 寝不足になると、体を興奮・緊張させる交感神経が優位な時間が長くなります。これにより血管が収縮し、血圧が上昇します。慢性的な寝不足は、持続的な高血圧状態を招き、動脈硬化を促進して、将来的には心筋梗塞や脳卒中のリスクを高めます。

- 糖尿病: 睡眠不足は、血糖値を下げる唯一のホルモンである「インスリン」の効き目を悪くします(インスリン抵抗性)。その結果、血糖値が下がりにくくなり、2型糖尿病の発症リスクが大幅に増加します。ある研究では、健康な若者でも、数日間睡眠時間を制限するだけで、糖尿病予備軍に近い状態になることが報告されています。

- 肥満・脂質異常症: 食欲をコントロールするホルモンバランスの乱れにより、過食や高カロリー食を好みやすくなり、肥満につながります。また、悪玉(LDL)コレステロールや中性脂肪が増加し、脂質異常症のリスクも高まります。

これらの生活習慣病は、それぞれが独立しているのではなく、互いに悪影響を及ぼし合いながら進行します。その全ての根源に「寝不足」が潜んでいる可能性があるのです。

自律神経が乱れやすくなる

自律神経は、活動時に優位になる「交感神経」と、休息時に優位になる「副交感神経」がシーソーのようにバランスを取りながら、内臓の働きや体温、血圧などを24時間自動でコントロールしています。

睡眠は、このシーソーが日中の「交感神経優位」から夜間の「副交感神経優位」へとスムーズに切り替わるための重要な時間です。寝不足はこの切り替えを妨げ、常に交感神経が緊張した状態を作り出します。その結果、動悸、息切れ、めまい、頭痛、肩こり、消化不良、便秘・下痢、多汗といった、いわゆる「自律神経失調症」の症状が全身に現れることがあります。原因がはっきりしない体の不調に悩んでいる場合、その根本には自律神経の乱れ、そして寝不足があるのかもしれません。

事故につながるリスクが高まる

寝不足による最も直接的で悲劇的な結果が、事故です。警察庁の統計によると、居眠り運転は依然として多くの交通死亡事故の原因となっています。本人が気づかないほどの短い眠りである「マイクロ・スリープ」でも、高速道路では一瞬で100メートル以上も進んでしまい、取り返しのつかない事態を招きます。

また、事故のリスクは道路上だけではありません。工場での機械操作や、医療現場での判断ミスなど、高い集中力と注意力を要する職場において、寝不足は重大な労働災害(ヒューマンエラー)の引き金となります。自分自身だけでなく、他人の命や安全をも脅かす可能性があることを、私たちは肝に銘じなければなりません。

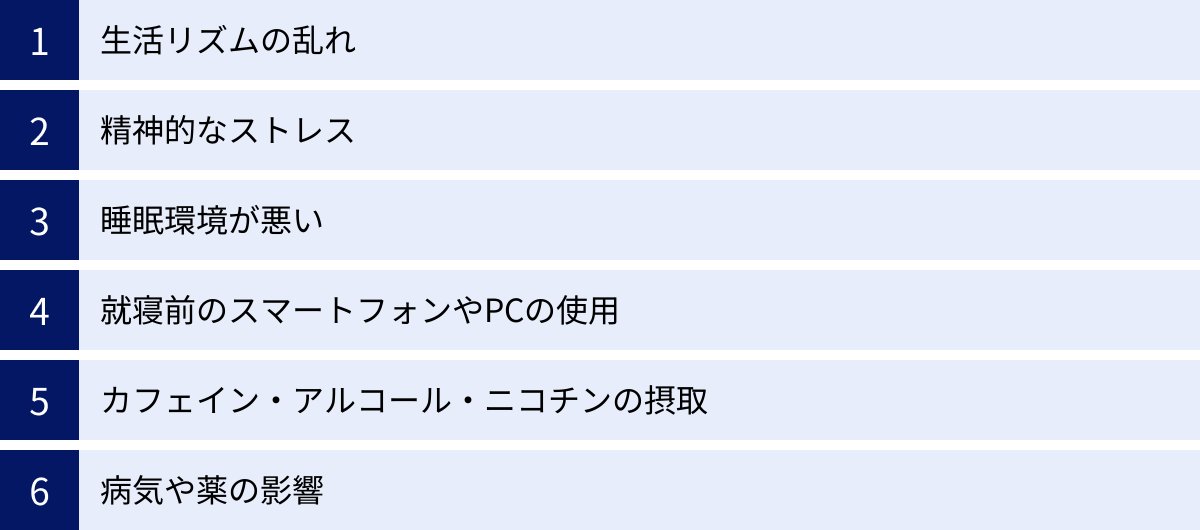

寝不足を引き起こす6つの主な原因

寝不足を解消するためには、まずその原因を特定することが重要です。私たちの睡眠を妨げる要因は、生活習慣から精神的な問題、環境、病気まで多岐にわたります。ここでは、寝不足を引き起こす代表的な6つの原因を詳しく解説します。ご自身の生活を振り返り、当てはまるものがないか確認してみましょう。

① 生活リズムの乱れ

私たちの体には、約24時間周期で心身の状態を変化させる「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。この時計が、夜になると自然に眠くなり、朝になるとすっきりと目覚めるというリズムを作り出しています。しかし、現代の生活はこの体内時計を狂わせる要因に満ちています。

- 週末の寝だめ: 平日の睡眠不足を補おうと、土日に昼過ぎまで寝てしまうと、体内時計が数時間後ろにずれてしまいます。これは、毎週のように海外旅行で時差ボケを経験しているのと同じ状態です。その結果、日曜の夜に寝付けなくなり、月曜の朝が非常につらくなる「ソーシャル・ジェットラグ(社会的時差ボケ)」に陥ります。

- シフトワーク・夜勤: 看護師、工場勤務、運送業など、勤務時間が不規則な職業では、体内時計を一定に保つことが極めて困難です。体が眠るべき時間に活動し、活動すべき時間に眠ろうとするため、慢性的な睡眠不足や睡眠の質の低下を招きやすくなります。

- 不規則な食事時間: 食事、特に朝食は、体内時計をリセットする重要なスイッチの一つです。朝食を抜いたり、夜遅くに食事を摂ったりする習慣は、消化器系の体内時計を乱し、睡眠リズムにも悪影響を及ぼします。

規則正しい生活は、質の高い睡眠を得るための最も基本的な土台です。この土台が崩れていると、他のどんな対策を講じても十分な効果は得られません。

② 精神的なストレス

仕事上のプレッシャー、人間関係の悩み、家庭の問題、将来への不安など、過度な精神的ストレスは安眠の大敵です。ストレスを感じると、体は闘争・逃走反応の準備として、交感神経を活性化させ、ストレスホルモンである「コルチゾール」を分泌します。

コルチゾールは、心拍数や血圧を上げ、脳を覚醒させる働きがあります。日中の活動には必要なホルモンですが、夜間にその分泌が高いままだと、心身が興奮状態から抜け出せず、リラックスできません。その結果、「ベッドに入っても仕事のことが頭から離れない」「不安な考えが次々と浮かんできて眠れない」といった入眠障害や、夜中に何度も目が覚めてしまう中途覚醒の原因となります。ストレスが不眠を呼び、不眠がさらにストレスを増大させるという悪循環に陥りやすいのが特徴です。

③ 睡眠環境が悪い

自分では気づかないうちに、寝室の環境が睡眠の質を著しく低下させていることがあります。快適な睡眠のためには、五感を刺激しない、静かで落ち着いた環境が不可欠です。

- 光: 睡眠を促すホルモン「メラトニン」は、光を浴びると分泌が抑制されます。寝室が明るすぎると、メラトニンの分泌が妨げられ、眠りが浅くなります。豆電球の明かり、遮光が不十分なカーテンから漏れる街灯、スマートフォンやテレビの待機ランプなど、わずかな光でも影響があります。

- 音: 交通量の多い道路沿いの騒音、近隣住民の生活音、家族のいびきや歯ぎしり、時計の秒針の音など、睡眠を妨げる音は様々です。人間は眠っていても、ある程度の音を脳が処理しており、騒音は睡眠を浅くし、中途覚醒を引き起こす原因となります。

- 温度・湿度: 暑すぎて寝苦しい、寒くて何度も目が覚める、といった経験は誰にでもあるでしょう。寝室の理想的な環境は、夏場は25〜26℃、冬場は22〜23℃、湿度は年間を通じて50〜60%とされています。エアコンや加湿器・除湿機をうまく活用し、快適な温湿度を保つことが重要です。

- 寝具: 体に合わない寝具も睡眠の質を低下させる大きな要因です。柔らかすぎる、あるいは硬すぎるマットレスは、不自然な寝姿勢を強いて腰痛や肩こりの原因になります。高さが合わない枕は、首への負担やいびきの原因となります。また、重すぎる、あるいは保温性が低すぎる布団も快適な睡眠を妨げます。

④ 就寝前のスマートフォンやPCの使用

現代人にとって最も身近で、かつ強力な睡眠妨害要因が、就寝前のデジタルデバイスの使用です。スマートフォン、タブレット、PC、テレビなどの画面から発せられる「ブルーライト」は、太陽光に多く含まれる波長の光であり、脳に「今は昼間だ」という強いメッセージを送ります。

就寝前にブルーライトを浴びると、睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌が強力に抑制され、体内時計が後ろにずれてしまいます。その結果、寝つきが悪くなるだけでなく、睡眠全体の質が低下します。さらに、SNSのチェック、ニュースの閲覧、動画視聴、ゲームなどは、コンテンツ自体が脳を興奮・覚醒させるため、リラックスとは程遠い状態を作り出してしまいます。ベッドにスマホを持ち込む習慣は、睡眠にとって百害あって一利なしと言えるでしょう。

⑤ カフェイン・アルコール・ニコチンの摂取

嗜好品として多くの人に親しまれているこれらの物質も、摂取するタイミングや量によっては睡眠に深刻な影響を及ぼします。

- カフェイン: コーヒー、緑茶、紅茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには、強力な覚醒作用があります。これは、脳内で眠気を引き起こす物質「アデノシン」の働きをブロックするためです。カフェインの効果は摂取後30分ほどで現れ、その効果が半減するまでには約4時間かかるとされています。個人差はありますが、質の高い睡眠のためには、少なくとも就寝の4〜5時間前、できれば午後3時以降のカフェイン摂取は避けるのが賢明です。

- アルコール: 「寝酒をするとよく眠れる」というのは大きな誤解です。アルコールは確かに入眠を促進する効果がありますが、その効果は一時的なものです。アルコールが体内で分解される過程で生成されるアセトアルデヒドには覚醒作用があり、睡眠の後半部分で眠りを浅くし、中途覚醒を増やします。また、利尿作用によって夜中にトイレに行きたくなったり、筋肉を弛緩させる作用によっていびきや睡眠時無呼吸を悪化させたりもします。

- ニコチン: タバコに含まれるニコチンは、カフェインと同様に交感神経を刺激し、心拍数や血圧を上げる覚醒作用を持っています。就寝前の一服は、脳をリラックスさせるどころか、むしろ覚醒させてしまいます。また、睡眠中にニコチンが切れると、離脱症状で目が覚めやすくなることも報告されています。

⑥ 病気や薬の影響

様々な努力をしても寝不足が改善しない場合、背景に何らかの病気が隠れている可能性があります。

- 睡眠時無呼吸症候群(SAS): 睡眠中に気道が塞がり、一時的に呼吸が止まる状態を繰り返す病気です。呼吸が止まるたびに、脳は酸素不足を補うために覚醒するため、本人は気づかなくても深い睡眠が全く取れていません。激しいいびきや日中の強い眠気が特徴です。

- むずむず脚症候群: 夕方から夜にかけて、特にじっとしている時に、脚に「むずむずする」「虫が這うような」と表現される不快な感覚が現れ、脚を動かさずにはいられなくなる病気です。入眠を著しく妨げます。

- 精神疾患: うつ病や不安障害では、不眠(入眠障害、中途覚醒、早朝覚醒)が高頻度で見られます。

- その他の身体疾患: 夜間頻尿を引き起こす前立腺肥大症、痛みを伴う関節リウマチ、かゆみを伴うアトピー性皮膚炎なども、睡眠を妨げる原因となります。

- 薬の副作用: 降圧薬、ステロイド剤、気管支拡張薬など、服用している薬の副作用として不眠が現れることもあります。

これらの病気が疑われる場合は、セルフケアだけでの改善は困難であり、専門の医療機関への相談が不可欠です。

今日からできる!寝不足を解消する9つの方法

寝不足の原因が分かったら、次はいよいよ具体的な解消法の実践です。特別な道具や多額の費用が必要なものはほとんどありません。日々の生活習慣を少し見直すだけで、睡眠の質は大きく改善する可能性があります。ここでは、科学的根拠に基づいた9つの効果的な方法をご紹介します。

① 決まった時間に起きて朝日を浴びる

質の高い睡眠への第一歩は、「夜」ではなく「朝」から始まります。体内時計を正確にセットするために、平日・休日を問わず、毎日同じ時間に起きることを習慣にしましょう。週末に寝だめをしたい気持ちは分かりますが、平日との起床時間の差は2時間以内にとどめるのが理想です。

そして、起床後に最も重要なのが「朝日を浴びる」ことです。太陽の光、特にブルーライトを網膜で感じることで、体内時計のリセットボタンが押されます。これにより、睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌がストップし、体と脳が活動モードに切り替わります。そして、このリセットから約14〜16時間後に、メラトニンの分泌が再び始まり、自然な眠気が訪れるのです。窓際で15〜30分程度過ごすだけでも効果があります。曇りや雨の日でも、室内灯よりはるかに強い光量があるので、諦めずに外の光を浴びる習慣をつけましょう。

② 日中に適度な運動をする

日中の適度な運動は、夜の快眠に直結します。運動には主に2つの効果があります。一つは、心地よい疲労感によって寝つきを良くすること。もう一つは、体温のメリハリをつける効果です。

人間は、体の内部の温度(深部体温)が下がる過程で眠気を感じます。日中にウォーキングやジョギング、ヨガなどの有酸素運動を行うと、一時的に深部体温が上がります。そして、運動から数時間後、就寝時間に向けて深部体温が下がっていく際に、その落差が大きくなるため、スムーズで深い眠りに入りやすくなります。運動のタイミングとしては、就寝の3時間前くらいに、30分程度の軽く汗ばむ運動を終えるのが最も効果的です。ただし、就寝直前の激しい運動は交感神経を刺激してしまい逆効果なので避けましょう。

③ バランスの良い食事を心がける

「何を食べるか」も睡眠の質に影響します。特に注目したいのが、アミノ酸の一種である「トリプトファン」です。トリプトファンは、体内で精神を安定させる「セロトニン」に変わり、さらに夜になると睡眠を促す「メラトニン」に変化します。つまり、トリプトファンは快眠ホルモンの材料となる必須栄養素なのです。

トリプトファンは、乳製品(牛乳、ヨーグルト、チーズ)、大豆製品(豆腐、納豆、味噌)、バナナ、ナッツ類、肉、魚などに多く含まれています。これらの食品を日々の食事にバランス良く取り入れることを意識しましょう。また、トリプトファンからセロトニンが作られる過程では、ビタミンB6(魚、鶏肉、バナナに多い)と炭水化物(ご飯、パンなど)も必要です。特定の食品に偏るのではなく、様々な食材を組み合わせたバランスの良い食事が快眠への近道です。

④ 就寝前のカフェインやアルコールを控える

これは基本中の基本ですが、徹底できている人は意外と少ないかもしれません。カフェインの覚醒作用は長く続くため、午後3時以降はコーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどの摂取を控えるのが賢明です。カフェインに敏感な人は、さらに早い時間から控える必要があるかもしれません。代わりに、カモミールティーやルイボスティーなど、カフェインを含まないハーブティーがおすすめです。

また、「寝酒」の習慣は今すぐやめましょう。アルコールは睡眠の質を確実に低下させます。寝つきが悪いと感じるなら、その原因をアルコールでごまかすのではなく、他の解消法を試すべきです。どうしても飲みたい場合は、就寝の3〜4時間前までに適量を楽しむ程度にとどめましょう。

⑤ 就寝90分前までにぬるめのお風呂に入る

シャワーだけで済ませず、湯船にしっかりつかることは、質の高い睡眠を得るための効果的な儀式です。入浴には、前述の「深部体温」をコントロールする効果があります。

ポイントは、就寝の約90分前に、38〜40℃程度のぬるめのお湯に15〜20分ほどつかることです。これにより一時的に深部体温が0.5℃ほど上昇し、その後、お風呂から上がって体温が急降下するタイミングで強い眠気が訪れます。42℃以上の熱いお湯は交感神経を刺激して体を覚醒させてしまうため、リラックス効果のあるぬるま湯が最適です。

⑥ 寝る直前の食事は避ける

就寝時に胃の中に食べ物が残っていると、消化活動のために体は働き続けなければなりません。消化中は深部体温が下がりにくく、脳も体も十分に休息できないため、眠りが浅くなる原因となります。

夕食は、理想的には就寝の3時間前までに済ませておきましょう。仕事などでどうしても夕食が遅くなる場合は、うどんやおかゆ、スープなど、消化の良いものを少量摂る程度にとどめるのが賢明です。空腹で眠れない場合は、ホットミルクや少量のバナナなど、胃に負担をかけず、安眠効果のあるものを少量口にするのが良いでしょう。

⑦ 快適な寝室の環境を整える

寝室は「ただ眠る場所」ではなく、「質の高い睡眠を得るための聖域」と捉え、環境を最適化しましょう。

- 光の遮断: 遮光等級の高いカーテンを選び、外からの光を完全にシャットアウトします。電子機器のLEDランプが気になる場合は、シールなどで覆いましょう。アイマスクの活用も有効です。

- 音の対策: 耳栓は手軽で効果的な防音対策です。また、「ホワイトノイズ」と呼ばれる単調な音(換気扇や空気清浄機の音など)を流すと、突発的な物音をかき消すマスキング効果が期待できます。

- 温湿度の管理: エアコンや加湿器・除湿器のタイマー機能を活用し、一晩中快適な温度(夏25-26℃、冬22-23℃)と湿度(50-60%)を保ちます。

- 寝具の見直し: 枕は、立った時の自然な姿勢を寝ている時も保てる高さが理想です。マットレスは、腰が沈み込みすぎず、かつ硬すぎて体圧が分散されないことのない、適度な反発力のあるものを選びましょう。

⑧ 寝る前はリラックスして過ごす

日中の興奮や緊張を鎮め、心身を睡眠モードに切り替えるための「入眠儀式」を取り入れましょう。重要なのは、交感神経から副交感神経へスイッチを切り替えることです。

- 静的な活動: 激しいアクション映画やハラハラするミステリー小説ではなく、穏やかな内容の本を読んだり、ヒーリングミュージックやクラシックなど、ゆったりとした音楽を聴いたりする。

- アロマテラピー: ラベンダー、カモミール、サンダルウッドなど、リラックス効果のある香りのエッセンシャルオイルをアロマディフューザーで香らせる。

- 軽いストレッチやヨガ: 筋肉の緊張をほぐし、血行を促進する。深い呼吸を意識しながら行うことで、副交感神経が優位になります。

- 日記やジャーナリング: 頭の中にある心配事や翌日のタスクを紙に書き出すことで、脳のメモリを解放し、考え事による入眠妨害を防ぎます。

⑨ 就寝1時間前にはスマホやPCの電源をオフにする

これは最も重要かつ、多くの人が最も苦労する点かもしれません。しかし、その効果は絶大です。少なくとも就寝の1時間前には、スマートフォン、PC、タブレットなどの全てのデジタルデバイスの使用をやめることをルールにしましょう。

ブルーライトによるメラトニン分泌の抑制を防ぐだけでなく、情報過多による脳の興奮を避けることができます。どうしても寝る前にスマホを触ってしまうという人は、寝室に充電器を置かず、リビングなどで充電する「物理的に遠ざける」工夫が効果的です。最初のうちは手持ち無沙汰に感じるかもしれませんが、その時間を読書やストレッチなど、他のリラックス法に充てることで、より質の高い睡眠へとつながります。

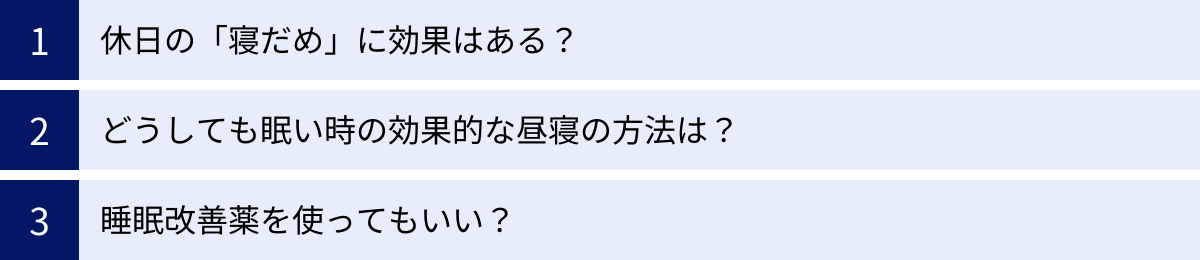

寝不足に関するよくある質問

睡眠に関しては、多くの人が様々な疑問や俗説を持っています。ここでは、寝不足に関連する特に多い質問を取り上げ、科学的な視点からお答えします。

休日の「寝だめ」に効果はある?

平日の睡眠不足を解消しようと、休日に昼過ぎまで眠る「寝だめ」。多くの人が経験あるかと思いますが、残念ながら寝だめに睡眠負債を完全に返済する効果はほとんどなく、むしろ健康に悪影響を及ぼす可能性があります。

確かに、寝だめをした直後は眠気が取れ、一時的にすっきりした感覚を得られます。しかし、これはあくまで表面的な疲労感が解消されたにすぎません。長期間にわたって蓄積された睡眠負債による認知機能の低下やホルモンバランスの乱れは、数時間の追加睡眠では元に戻らないことが研究で示されています。

さらに深刻な問題は、体内時計の乱れです。例えば、平日は朝7時に起きている人が、休日に11時まで寝たとします。これは体内時計を4時間も西に(遅い時間へ)ずらすことになり、ニューヨークからシカゴへ移動した時のような時差ボケ状態を自ら作り出しているのと同じです。その結果、日曜の夜にいつもの時間に眠れなくなり、月曜の朝は時差ボケと睡眠不足のダブルパンチで非常につらい目覚めを迎えることになります。これが「ソーシャル・ジェットラグ(社会的時差ボケ)」です。

では、どうすれば良いのでしょうか。推奨されるのは、休日の起床時間を平日プラス2時間以内に抑えることです。そして、足りない分は午後の早い時間帯に短い昼寝で補うのが、体内時計への影響を最小限に抑える賢い方法です。

どうしても眠い時の効果的な昼寝の方法は?

日中に耐えがたい眠気に襲われた時、無理に我慢するよりも短時間の昼寝(パワーナップ)を取り入れる方が、午後の仕事や勉強の効率を格段に向上させます。ただし、やみくもに寝るのではなく、効果を最大化し、夜の睡眠に影響を与えないためのコツがあります。

- 昼寝の時間: 理想は15分から20分程度です。この程度の長さであれば、深いノンレム睡眠に入る前に目覚めることができ、起きた後の頭のぼーっとした感じ(睡眠慣性)を防げます。30分以上眠ってしまうと、深い眠りに入ってしまい、無理に起きるとかえって眠気やだるさが残ることがあります。

- 昼寝のタイミング: 午後3時までに行いましょう。それ以降の時間帯に昼寝をすると、夜の睡眠圧(眠気の強さ)が低下してしまい、夜に寝付けなくなる原因となります。ランチ後の眠気がピークに達する午後1時〜3時頃がゴールデンタイムです。

- 昼寝の姿勢: ベッドやソファで本格的に横になると、深く眠りすぎてしまう可能性があります。オフィスの椅子に座ったまま机に突っ伏したり、リクライニングを少し倒したりする程度の姿勢が、寝過ぎを防ぐのに効果的です。

- カフェインナップ: これは少し上級テクニックですが、昼寝の直前にコーヒーや緑茶などカフェインを含む飲み物を飲む方法です。カフェインが体内で吸収され、効果を発揮し始めるまでに約20〜30分かかるため、ちょうど昼寝から目覚めるタイミングでカフェインの覚醒作用が効き始め、すっきりとした目覚めをサポートしてくれます。

睡眠改善薬を使ってもいい?

不眠に悩んだ時、手軽に購入できる市販の睡眠改善薬に頼りたくなることもあるでしょう。しかし、その使用には慎重になるべきです。まず、市販薬と医師が処方する薬の違いを理解することが重要です。

- 市販の睡眠改善薬: ドラッグストアなどで購入できる薬の多くは、「抗ヒスタミン薬」を主成分としています。これは元々、アレルギー症状(鼻水、かゆみなど)を抑える薬の副作用である「眠気」を利用したものです。一時的な環境の変化(旅行など)による寝つきの悪さなどには有効な場合がありますが、慢性的な不眠の根本原因を解決するものではありません。連用すると耐性ができて効きにくくなったり、口の渇きや翌日への眠気の持ち越しといった副作用が出たりすることがあります。あくまで一時的な対策と考えるべきです。

- 医師が処方する睡眠薬(睡眠導入剤): これらは脳の特定の受容体に作用し、不安を和らげたり、眠りを誘ったりする薬です。作用時間や強さによって様々な種類があり、医師が患者の不眠のタイプ(入眠障害、中途覚醒など)や原因を診断した上で、最適なものを処方します。確かに効果は高いですが、依存性や副作用のリスクも伴うため、必ず医師の厳格な管理のもとで服用する必要があります。

結論として、安易に自己判断で睡眠改善薬を使い始めるのはおすすめできません。まずは、この記事で紹介したような生活習慣の改善を最低でも2週間〜1ヶ月は試してみてください。それでも全く改善が見られない場合や、不眠の原因に何らかの病気が疑われる場合は、薬に頼る前に、次の章で解説する医療機関の受診を検討しましょう。

セルフケアで改善しない場合は医療機関へ

生活習慣の改善やリラックス法を試しても、寝不足や不眠の症状が一向に良くならない場合、それは意志の弱さや努力不足のせいではありません。背景に、専門的な治療が必要な病気が隠れている可能性があります。セルフケアには限界があることを認識し、適切なタイミングで専門家の助けを求めることが、問題解決への最も確実な道です。

病院の受診を検討すべき症状

「このくらいの不調で病院に行くのは大げさかな…」とためらう必要はありません。以下のような症状がみられる場合は、迷わず医療機関の受診を検討しましょう。

- 不眠症状が長期間続いている: 寝つきが悪い(入眠障害)、夜中に何度も目が覚める(中途覚醒)、朝早くに目が覚めてしまう(早朝覚醒)といった症状が、週に数回以上、1ヶ月以上にわたって続いている場合。

- 日中の眠気が極端に強い: 会議中や運転中など、眠ってはいけない状況でコントロールできないほどの強い眠気に襲われる。日常生活や社会生活に深刻な支障が出ている。

- いびきや無呼吸の指摘: 家族やパートナーから「いびきがものすごく大きい」「寝ている時に呼吸が止まっているよ」と指摘されたことがある。これは睡眠時無呼吸症候群(SAS)の典型的なサインです。

- 脚の不快感で眠れない: 就寝しようと横になると、脚に「むずむずする」「虫が這うような」といった言葉では表現しがたい不快感が現れ、脚を動かさずにはいられなくなる。これはむずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群)の可能性があります。

- 精神的な不調を伴う: 不眠だけでなく、気分の落ち込み、興味や喜びの喪失、強い不安感、死にたいという気持ちなどが2週間以上続いている。これはうつ病や不安障害のサインかもしれません。不眠はこれらの精神疾患の重要な症状の一つです。

- その他の身体症状: 夜間に何度もトイレに起きる(夜間頻尿)、体の痛みやかゆみで眠れないなど、睡眠を妨げる明らかな身体的な原因がある場合。

これらの症状は、セルフケアだけで改善することは困難であり、放置すると健康状態をさらに悪化させる恐れがあります。

何科を受診すればよいか

いざ病院へ行こうと思っても、何科を受信すればよいか迷うかもしれません。不眠の原因や伴う症状によって、適切な診療科は異なります。

| 受診を検討する診療科 | 主な対象となる症状・原因 |

|---|---|

| 精神科・心療内科 | ・ストレス、不安、うつ気分などが原因と考えられる不眠 ・原因がはっきりしない慢性的な不眠全般の相談 ・睡眠に関する専門的なアドバイスを受けたい場合 |

| 呼吸器内科・耳鼻咽喉科 | ・大きないびきや、睡眠中の無呼吸を指摘された場合 ・日中の強い眠気があり、睡眠時無呼吸症候群が疑われる場合 |

| 神経内科 | ・脚のむずむず感や不快感で眠れない(むずむず脚症候群の疑い) ・日中に突然強い眠気に襲われ、眠り込んでしまう(ナルコレプシーの疑い) |

| 循環器内科 | ・動悸や息苦しさで目が覚めるなど、心臓や血圧の問題が関連していると考えられる場合 |

| かかりつけ医(内科など) | ・どこに相談すれば良いか分からない場合、まず最初の相談窓口として ・総合的に診察してもらい、必要に応じて適切な専門医を紹介してもらう |

まずは、最も気になる症状や、自分で思い当たる原因に合わせて診療科を選ぶのが良いでしょう。もし判断に迷う場合は、普段から通っているかかりつけ医に相談し、専門医への紹介状を書いてもらうのも一つの方法です。専門医は、問診や必要な検査(血液検査、睡眠ポリグラフ検査など)を通じて不眠の原因を正確に診断し、薬物療法や認知行動療法など、一人ひとりに合った治療法を提案してくれます。勇気を出して専門家の扉を叩くことが、快眠を取り戻すための大きな一歩となります。

まとめ

この記事では、寝不足の定義から、そのサイン、心身への深刻な影響、主な原因、そして具体的な解消法までを網羅的に解説してきました。

重要なポイントを改めて振り返りましょう。

- 寝不足とは、単に睡眠時間が短いだけでなく、睡眠の質が低下し、日々の睡眠不足が「睡眠負債」として蓄積された状態を指します。

- 日中の強い眠気、集中力の低下、イライラといったサインは、心と体からの危険信号です。放置すると、生活習慣病やうつ病などの深刻な疾患、さらには重大な事故につながるリスクを高めます。

- 寝不足の原因は、生活リズムの乱れ、ストレス、不適切な睡眠環境、就寝前のスマホ使用、嗜好品など、日々の生活習慣の中に潜んでいることがほとんどです。

- 解消のためには、「毎日同じ時間に起きて朝日を浴びる」ことから始め、日中の運動、食事、入浴、リラックス法などを組み合わせ、総合的に生活を見直すことが不可欠です。

- 休日の「寝だめ」は体内時計を狂わせるため逆効果であり、どうしても眠い時は「15〜20分の短い昼寝」が効果的です。

- 様々なセルフケアを試しても改善しない場合は、ためらわずに精神科や心療内科などの医療機関を受診することが重要です。

現代社会において、睡眠は軽視されがちな要素の一つかもしれません。しかし、今回見てきたように、睡眠は私たちの心と体の健康、そして日々のパフォーマンスを支える最も重要な基盤です。仕事や趣味、人間関係を充実させるためにも、まずはその土台である睡眠をしっかりと確保することから始める必要があります。

質の高い睡眠は、最高の自己投資です。この記事で紹介した方法の中から、まずは一つでも実践できそうなものを選んで、今日からあなたの睡眠習慣を変えてみませんか。健やかで活力に満ちた毎日を取り戻すための変化は、今夜のあなたの行動から始まります。