「昨夜は頑張って夜遅くまで勉強したのに、いざテストになったら何も思い出せない」「授業中、猛烈な眠気に襲われて内容が全く頭に入ってこない」

このような経験は、勉強に励む学生や資格取得を目指す社会人にとって、非常によくある悩みではないでしょうか。多くの人は、勉強時間を確保するために睡眠時間を削ることが最善の策だと考えがちです。しかし、実はその行動こそが、学習効率を著しく低下させる大きな原因となっています。

睡眠は、単に体を休ませるだけの時間ではありません。脳が日中に得た膨大な情報を整理し、重要な記憶を定着させるための極めて重要なプロセスです。睡眠を軽視することは、せっかくの努力を水泡に帰すことになりかねません。

この記事では、睡眠不足が勉強に与える深刻な影響を科学的な視点から徹底的に解説します。記憶力や集中力、思考力、さらにはモチベーションに至るまで、睡眠がいかに学習パフォーマンスの根幹を支えているかを明らかにします。

さらに、記事の後半では、学習効率を最大化するための理想的な睡眠時間や、今日から実践できる睡眠の質を高める具体的な方法、そして日中の避けられない眠気への対処法まで、網羅的にご紹介します。

この記事を最後まで読めば、なぜ睡眠が勉強にとって不可欠なのかを深く理解し、自身の生活習慣を見直し、学習効果を飛躍的に高めるための具体的な行動計画を立てられるようになります。睡眠を「勉強の敵」ではなく「最強の味方」に変えるための知識とテクニックを、ぜひここで手に入れてください。

目次

睡眠不足が勉強に与える主な悪影響

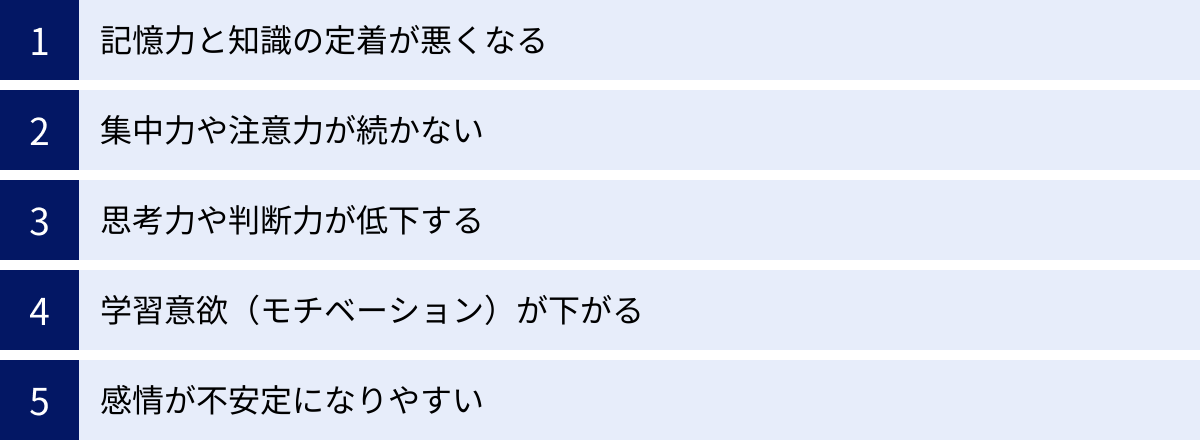

睡眠時間を削って勉強に打ち込むことは、一見すると努力の証のように思えます。しかし、科学的な観点から見ると、この行為は学習効率を著しく損なうだけでなく、心身に多岐にわたる悪影響を及ぼすことが明らかになっています。脳のパフォーマンスは睡眠の質と量に大きく依存しており、睡眠不足はその機能を根本から揺るがします。ここでは、睡眠不足が引き起こす5つの主要な悪影響について、そのメカニズムとともに詳しく解説します。

記憶力と知識の定着が悪くなる

睡眠不足が学習に与える最も深刻な影響の一つが、記憶力の低下と知識の定着阻害です。せっかく時間をかけて覚えた英単語や歴史の年号、数学の公式が、いざという時に思い出せないという経験は、まさにこの影響の典型例と言えます。

私たちの脳には、新しい情報を一時的に保管する「海馬」という領域があります。海馬は、日中に学んだことや経験したことを短期記憶として保持する役割を担っています。そして、私たちが眠っている間に、海馬に保存された短期記憶の中から重要なものが選別され、大脳皮質へと転送されて長期記憶として固定されます。 このプロセスを「記憶の固定化」と呼びます。

しかし、睡眠が不足すると、この記憶の固定化プロセスが正常に機能しなくなります。特に、深いノンレム睡眠中に活発に行われる海馬と大脳皮質の連携が阻害されるため、せっかく学習した情報が大脳皮質に定着する前に失われてしまうのです。つまり、睡眠不足の状態での学習は、穴の空いたバケツで水を汲むようなものであり、努力が報われにくい非効率な状態に陥ってしまいます。

さらに、睡眠不足は新しい情報を覚える「記銘」の段階にも悪影響を及ぼします。睡眠が足りていない脳は、いわば情報処理能力が低下したコンピューターのような状態です。新しい情報を取り込むためのワーキングメモリ(作業記憶)の容量が減少し、情報を効率的に処理・整理する能力が衰えるため、そもそも新しい知識を覚えること自体が困難になります。授業内容を理解するのに普段より時間がかかったり、教科書を読んでも内容が頭に入ってこなかったりするのは、このためです。

具体的には、ある研究では、一晩徹夜したグループは、十分に睡眠をとったグループに比べて、新しい情報を記憶する能力が約40%も低下したという結果が報告されています。これは、睡眠不足が脳の学習機能をいかに大きく損なうかを示す衝撃的なデータです。一夜漬けの勉強がテスト本番で役に立たないことが多いのは、この「記銘」と「固定化」の両方のプロセスが阻害されるために他なりません。

集中力や注意力が続かない

授業中に先生の話が頭に入ってこない、参考書を読んでいても同じ行を何度も読み返してしまう、簡単な計算ミスや書き間違いが増える。これらは、睡眠不足による集中力および注意力の低下が原因で起こる典型的な症状です。

私たちの集中力や注意力、計画性、意思決定といった高度な認知機能は、脳の前頭前野(特に前頭前皮質)によってコントロールされています。この前頭前野は、脳の中でも特に睡眠不足の影響を受けやすい部位として知られています。

睡眠が不足すると、前頭前野の活動が著しく低下します。その結果、外部からの刺激(スマートフォンの通知、周囲の雑談など)に気を取られやすくなり、一つの作業に意識を向け続ける「持続的注意」が困難になります。また、複数の情報の中から重要なものを選び出し、不要な情報を無視する「選択的注意」の能力も衰えるため、情報過多の状況で混乱しやすくなります。

例えば、数学の複雑な文章問題を解いている場面を想像してみてください。十分な睡眠がとれていれば、問題文から必要な数値を抽出し、不要な情報を無視して、論理的な手順で解答を導き出すことができます。しかし、睡眠不足の状態では、どの情報が重要なのか判断がつかず、関係のない数字に気を取られたり、問題の意図を読み間違えたりする可能性が高まります。ケアレスミスが頻発するのは、能力が低いからではなく、単に脳が正常に機能していないサインなのかもしれません。

この状態は、注意欠如・多動症(ADHD)の症状と類似している点も指摘されています。睡眠不足の人は、衝動的になり、計画性に欠け、タスクを最後までやり遂げることが難しくなる傾向があります。もちろん、これは病的なADHDとは異なりますが、睡眠不足が脳の実行機能をいかに低下させるかを示唆しています。

学習とは、持続的な集中力を要する知的活動です。集中力が途切れがちな状態では、学習内容の理解度が浅くなるだけでなく、勉強時間そのものが非効率になり、結果としてさらに多くの時間を費やさなければならなくなるという悪循環に陥ります。

思考力や判断力が低下する

睡眠不足は、記憶力や集中力だけでなく、論理的思考力、問題解決能力、創造性といった高次の思考能力にも深刻なダメージを与えます。

前述の通り、睡眠不足は脳の司令塔である前頭前野の機能を低下させます。この領域は、物事を筋道立てて考える論理的思考や、複雑な状況を分析して最適な解決策を見出す問題解決能力に不可欠です。睡眠が足りていないと、思考が柔軟性を失い、固定的で短絡的な考えに陥りやすくなります。

例えば、応用問題や初見の問題に取り組む際、睡眠が十分な脳は、過去の知識や経験を柔軟に組み合わせて、多角的なアプローチを試みることができます。一方、睡眠不足の脳は、一つの考え方に固執してしまい、行き詰まるとパニックに陥ったり、思考停止してしまったりすることが多くなります。難しい問題に直面したときに「頭が働かない」「思考が堂々巡りする」と感じるのは、まさに前頭前野が機能不全に陥っている証拠です。

また、判断力も著しく低下します。特に、リスクを評価し、長期的な視点で物事を判断する能力が鈍るため、衝動的で誤った決断を下しやすくなります。例えば、「今日は疲れているから、明日のテスト範囲の勉強は後回しにしよう」といった短期的な快楽を優先する判断や、「この問題は難しそうだから飛ばそう」といった安易な回避行動を取りやすくなります。こうした小さな判断の誤りが積み重なり、最終的に大きな学力の差となって現れるのです。

さらに、新しいアイデアを生み出す「創造性」も睡眠と深く関わっています。特に、夢を見るレム睡眠中は、脳内で一見無関係な情報同士が結びつき、独創的な発想が生まれやすい状態にあるとされています。睡眠を削ることは、こうした創造的な思考の源泉を自ら断ち切る行為に他なりません。

学習とは、単に知識を暗記するだけでなく、それらを応用し、新しい問題を解決する思考力を養うプロセスです。睡眠不足は、このプロセスの根幹を揺るがし、学習の質そのものを低下させてしまうのです。

学習意欲(モチベーション)が下がる

「勉強しなければいけないのは分かっているのに、どうしてもやる気が出ない」「机に向かっても、すぐに他のことをしたくなる」。このような学習意欲、すなわちモチベーションの低下も、睡眠不足がもたらす深刻な影響の一つです。

私たちのやる気や意欲は、脳内の「報酬系」と呼ばれる神経回路と、そこで働くドーパミンという神経伝達物質によって大きく左右されます。目標を達成したり、何かを学習して理解できたりすると、報酬系が活性化してドーパミンが放出され、私たちは快感や達成感を得ます。この快感が、「また頑張ろう」という次なる行動への動機付けとなるのです。

しかし、睡眠不足はこの報酬系の機能を鈍らせ、ドーパミンの感受性を低下させることが研究で示されています。 つまり、同じ学習成果を得ても、睡眠が足りていないと、得られる達成感や喜びが通常よりも小さくなってしまうのです。頑張っても報われた感覚が得られにくいため、次第に勉強そのものに対する意欲が失われていきます。

さらに、睡眠不足は意志力や自己制御能力を司る前頭前野の働きを弱めるため、「勉強を始めよう」という行動を起こすための精神的なエネルギーが枯渇しがちになります。その結果、勉強の開始を先延ばしにしたり、スマートフォンやゲームといった、より少ない労力で手軽に快感を得られる活動に逃避しやすくなったりします。

これは、単なる「怠け」や「根性不足」の問題ではありません。脳が正常に機能するために必要なエネルギーが不足している、生理的な問題なのです。睡眠不足という土台の上で、精神論だけでモチベーションを維持しようとするのは、ガス欠の車を「気合で走れ」と叱咤するようなものです。

学習は長期的なプロセスであり、継続的なモチベーションの維持が不可欠です。睡眠をしっかりとることは、脳の報酬系を正常に機能させ、学習に対する前向きな気持ちを維持するための土台作りとなります。高いモチベーションを保ち、学習を継続するためには、まず睡眠を確保することが何よりも重要なのです。

感情が不安定になりやすい

睡眠不足の日に、些細なことでイライラしたり、友達の何気ない一言に傷ついたり、理由もなく不安になったりした経験はないでしょうか。これは、睡眠不足が感情のコントロールを難しくし、精神的に不安定な状態を引き起こすためです。

私たちの脳には、恐怖や不安といったネガティブな感情を生み出す「扁桃体」という領域があります。通常、この扁桃体が過剰に活動しないように、理性を司る前頭前野がブレーキをかけてコントロールしています。このバランスによって、私たちは感情的な反応を適切に調整し、冷静さを保つことができます。

ところが、睡眠が不足すると、この絶妙なバランスが崩壊します。まず、扁桃体が過剰に敏感になり、通常なら気にも留めないような些細なことにも強く反応するようになります。 一方で、ブレーキ役である前頭前野の機能は低下するため、扁桃体の暴走を抑えることができません。

その結果、感情のコントロールが効かなくなり、怒りや不安、悲しみといったネガティブな感情に振り回されやすくなります。テストの成績が少し悪かっただけで極度に落ち込んだり、勉強が計画通りに進まないことに過剰なストレスを感じたり、友人関係でトラブルを起こしやすくなったりするなど、学習面だけでなく、日常生活全般に悪影響が及びます。

このような感情的な不安定さは、学習効率をさらに低下させる悪循環を生み出します。イライラや不安は集中力を奪い、ネガティブな思考はモチベーションを削ぎます。また、ストレスホルモンであるコルチゾールの過剰な分泌は、記憶を司る海馬の機能を損なうことも知られています。

安定した精神状態で学習に取り組むことは、高いパフォーマンスを維持するための大前提です。睡眠は、脳内の感情コントロールシステムを正常に保ち、ストレスへの耐性を高めるための重要なメンテナンス時間です。心を穏やかに保ち、学習に集中できる環境を自ら作り出すためにも、十分な睡眠は欠かせない要素なのです。

睡眠と記憶の科学的な関係

「寝る間も惜しんで勉強する」という言葉とは裏腹に、科学的研究は「寝なければ勉強の成果は得られない」という事実を次々と明らかにしています。睡眠は、単なる休息時間ではなく、日中にインプットした情報を整理し、知識として定着させるための能動的で不可欠なプロセスです。ここでは、脳が睡眠中にどのように情報を処理しているのか、そして記憶を定着させる上で重要な役割を果たすレム睡眠とノンレム睡眠について、科学的な知見を交えて深く掘り下げていきます。

脳は寝ている間に情報を整理している

日中、私たちが活動している間、脳は五感を通じて絶え間なく情報を受け取っています。学習した内容はもちろん、友人との会話、見た風景、聞いた音楽など、その情報量は膨大です。これらの情報は、脳内の神経細胞(ニューロン)同士の接合部である「シナプス」の結合が強まることで、一時的に脳に記録されます。

しかし、すべての情報をそのまま保存し続けると、脳はすぐに情報で溢れかえり、新しいことを学ぶための容量がなくなってしまいます。そこで、脳は睡眠中に、日中に増強されたシナプス結合の「大掃除」を行います。 これを説明するのが「シナプス恒常性仮説」です。

この仮説によれば、深いノンレム睡眠中に、脳は日中に形成・強化されたシナプス結合を全体的にスケールダウン(弱化)させます。これは、脳のエネルギー消費を抑え、翌日の新しい学習に備えて神経回路の可塑性(変化しやすさ)を回復させるための重要なプロセスです。

ここで重要なのは、すべてのシナプス結合が一様に弱められるわけではないという点です。繰り返し学習した重要な情報や、感情を伴う印象的な出来事に関連するシナプス結合は、他の弱い結合よりも強く保持され、相対的に強化されます。 一方で、重要でない、一時的な情報は、この整理プロセスの中で刈り込まれ、忘れ去られていきます。

つまり、睡眠中の脳は、日中に集めた情報の中から「重要(残すべき)な記憶」と「不要(忘れるべき)な情報」を選別しているのです。このプロセスを経ることで、重要な知識がノイズの中から際立ち、強固な記憶として脳に刻み込まれます。 徹夜で勉強した知識がすぐに抜けてしまうのは、この重要な選別・整理プロセスをスキップしてしまうためです。

さらに、睡眠中には「グリンパティックシステム」と呼ばれる脳内の老廃物除去システムが活発に働きます。これは、脳脊髄液を利用して、アルツハイマー病の原因物質とされるアミロイドβなどの有害なタンパク質を洗い流す仕組みです。睡眠不足が続くと、このデトックス機能が十分に働かず、老廃物が脳内に蓄積し、認知機能の低下を招く一因になると考えられています。

このように、睡眠は単に記憶を定着させるだけでなく、脳をリフレッシュさせ、翌日の学習に最適な状態にリセットするための、極めて重要なメンテナンス時間なのです。効率的な学習とは、起きている時間だけでなく、寝ている時間をいかに有効に使うかにかかっていると言っても過言ではありません。

記憶を定着させるレム睡眠とノンレム睡眠の役割

私たちの睡眠は、一晩中同じ状態が続いているわけではありません。「ノンレム睡眠」と「レム睡眠」という性質の異なる2つの睡眠状態が、約90〜120分の周期で一晩に4〜5回繰り返されています。そして、この2つの睡眠は、それぞれ異なる種類の記憶の定着に特化した役割を担っています。

| 睡眠の種類 | 主な役割 | 関連する記憶の種類 |

|---|---|---|

| ノンレム睡眠 | 宣言的記憶の固定、脳の休息、情報整理 | 意味記憶(単語、公式、年号など) エピソード記憶(個人的な出来事) |

| レム睡眠 | 手続き記憶の固定、感情の整理、創造性の向上 | 手続き記憶(楽器演奏、スポーツ、タイピングなど) 感情を伴う記憶 |

① ノンレム睡眠:知識を脳に刻み込む時間

ノンレム睡眠は、眠りの深さによって3つの段階に分けられ、特に最も深い眠りである「徐波睡眠(じょはすいみん)」が記憶の固定化に重要です。この時間帯、脳波は大きくゆっくりとしたデルタ波が支配的になり、脳は深く休息しているように見えます。

しかし、その水面下では、記憶にとって極めて重要な活動が行われています。それが、日中に海馬に一時保存された宣言的記憶(言葉で説明できる知識や出来事の記憶)が、長期的な貯蔵庫である大脳皮質へと転送されるプロセスです。

徐波睡眠中には、「睡眠紡錘波(スリープスピンドル)」や「鋭波リップル」といった特徴的な脳活動が観察されます。これらの活動が、海馬に記録された情報を「再生(リプレイ)」し、大脳皮質の神経回路へと何度も送り込むことで、記憶を安定させ、強固なものにしていると考えられています。英単語や歴史の年号、物理の法則といった、いわゆる「勉強」で覚える知識の多くは、このノンレム睡眠中に定着します。

したがって、勉強した直後の夜に、この深いノンレム睡眠をしっかりとることが、学習内容を確実な知識として身につけるための鍵となります。

② レム睡眠:スキルを磨き、心を整理する時間

レム睡眠は、急速眼球運動(Rapid Eye Movement)が見られることから名付けられた睡眠で、脳波は覚醒時に近い速い波形を示します。体は深く弛緩していますが、脳は非常に活発に活動しており、「逆説睡眠」とも呼ばれます。この時間帯に、私たちは鮮明な夢を見ることが多いです。

レム睡眠が主に担うのは、手続き記憶(自転車の乗り方や楽器の演奏、タイピングなど、体で覚えるスキルや技能の記憶)の定着です。例えば、ピアノの練習をした後に十分なレム睡眠をとると、翌日には指の動きがよりスムーズになっている、といった効果が期待できます。

また、レム睡眠は感情的な記憶の処理にも重要な役割を果たします。日中に経験した嫌な出来事やストレスを伴う記憶から、ネガティブな感情の「トゲ」を抜き取り、記憶そのものは残しつつも、感情的な苦痛を和らげる働きがあるとされています。これにより、私たちは精神的なダメージから回復し、心の安定を保つことができます。

さらに、レム睡眠中は、脳内で様々な情報がランダムに結びつきやすく、新しいアイデアやひらめき、問題解決の糸口が生まれる「創造性」の源泉とも考えられています。

記憶定着のサイクルを回すことの重要性

重要なのは、ノンレム睡眠とレム睡眠が交互に訪れるこの睡眠サイクルを、一晩のうちに複数回(4〜5サイクル)しっかりと完了させることです。睡眠の前半には深いノンレム睡眠が多く出現し、知識の定着が進みます。そして、睡眠の後半(明け方)になるにつれてレム睡眠の割合が増え、スキルの定着や心の整理が進みます。

睡眠時間を削ることは、この精巧な記憶定着システムのどこかを中断させてしまうことを意味します。特に、明け方近くのレム睡眠を削ってしまうと、心の整理が追いつかず、感情的に不安定になりやすくなります。一夜漬けのような極端な睡眠不足は、知識の定着に不可欠なノンレム睡眠とレム睡眠の両方を犠牲にするため、学習効率の観点から見て最も避けるべき行為なのです。

勉強の効率を上げるための理想的な睡眠時間

学習効果を最大化するためには、睡眠の「質」だけでなく、適切な「量」を確保することが不可欠です。しかし、「理想的な睡眠時間」は、年齢や個人の体質によって異なります。「8時間睡眠がベスト」というような画一的な考え方ではなく、自分にとって最適な睡眠時間を見つけ、それを確保する努力が重要です。ここでは、科学的根拠に基づいた年代別の推奨睡眠時間と、自分に合った睡眠時間を見つけるための具体的な方法について解説します。

年代別の推奨睡眠時間

人の体が必要とする睡眠時間は、生涯を通じて変化します。特に、脳や身体が急速に発達する子どもや思春期の若者は、成人よりも多くの睡眠を必要とします。国際的に広く参照されている米国国立睡眠財団(National Sleep Foundation)や、日本の厚生労働省が公表しているガイドラインは、科学的な研究結果に基づいて年代ごとの推奨睡眠時間を示しています。

| 年代 | 推奨される睡眠時間(24時間あたり) | 主な理由・特徴 |

|---|---|---|

| 幼児 (3~5歳) | 10~13時間 | 脳の急速な発達、身体的成長、学習能力の基礎形成に不可欠。 |

| 学齢期 (6~13歳) | 9~11時間 | 学業成績、行動、精神的健康に直接影響。集中力や問題解決能力の基盤を作る。 |

| ティーンエイジャー (14~17歳) | 8~10時間 | 第二次性徴に伴う身体的・精神的変化が著しい時期。脳の成熟(特に前頭前野の発達)に極めて重要。学業、社会的判断、感情コントロールに影響。 |

| 若年成人 (18~25歳) | 7~9時間 | 大学での学習や社会人としてのキャリア形成期。認知機能、記憶力、ストレス管理能力を維持するために重要。 |

| 成人 (26~64歳) | 7~9時間 | 健康維持、生活習慣病の予防、日中のパフォーマンス維持に必要。 |

| 高齢者 (65歳以上) | 7~8時間 | 睡眠パターンが変化し、眠りが浅くなる傾向があるが、必要な睡眠時間自体は成人期と大きく変わらない。 |

参照:National Sleep Foundation “Sleep Duration Recommendations”、厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド2014」

特に注目すべきは、中高生にあたるティーンエイジャー(14〜17歳)の推奨睡眠時間が8〜10時間と、成人よりも長い点です。この時期は、思考や理性を司る前頭前野が成熟する最後の重要な段階にあり、十分な睡眠がその発達をサポートします。しかし、受験勉強や部活動、スマートフォンの利用などにより、日本の高校生の多くは深刻な睡眠不足に陥っているのが現状です。ある調査では、日本の高校生の平均睡眠時間は6時間程度という報告もあり、推奨時間との間に大きなギャップが存在します。

最低でも7時間、理想的には8時間以上の睡眠を確保することが、ティーンエイジャーの学習能力と心身の健康を最大限に引き出すための鍵となります。大学受験などを控える若年成人(18〜25歳)においても、7〜9時間の睡眠が推奨されており、一夜漬けのような極端な睡眠削減がいかに非効率的であるかがわかります。

これらの推奨時間はあくまで目安であり、個人差があることを理解することも重要です。短時間睡眠でも問題ない「ショートスリーパー」や、長時間睡眠が必要な「ロングスリーパー」といった遺伝的な体質も存在しますが、これらは人口のごく一部に過ぎません。多くの人は、推奨されている時間範囲内の睡眠をとることで、最高のパフォーマンスを発揮できます。

自分に合った睡眠時間の見つけ方

推奨時間はあくまで一般的な指標です。日々のパフォーマンスを最大化するためには、自分自身の体が必要とする「最適な睡眠時間」を見極めることが重要です。以下に、そのための具体的なステップを紹介します。

ステップ1:現在の睡眠負債をチェックする

「睡眠負債」とは、日々の睡眠不足が借金のように積み重なった状態を指します。自分が睡眠負債を抱えているかどうかは、簡単な方法でチェックできます。

それは、「休日の起床時間と平日の起床時間の差」を見ることです。もし、休日にアラームをかけずに自然に目が覚める時間が、平日の起床時間よりも2時間以上遅い場合、あなたは慢性的な睡眠不足、つまり睡眠負債を抱えている可能性が高いです。例えば、平日は6時に起きる人が、休日は9時や10時まで寝てしまうようなケースです。この「社会的ジェットラグ」とも呼ばれる現象は、体が睡眠を渇望しているサインです。

ステップ2:睡眠日誌をつけて客観的に分析する

自分に最適な睡眠時間を見つける最も確実な方法は、「睡眠日誌(スリープダイアリー)」をつけることです。難しく考える必要はありません。最低1〜2週間、以下の項目を毎日記録してみましょう。

- ① 就寝時刻: ベッドに入った時間

- ② 起床時刻: 目が覚めた時間

- ③ 睡眠時間: ② – ①

- ④ 睡眠の質(自己評価): 5段階評価(例:5=非常によく眠れた、1=全く眠れなかった)

- ⑤ 日中の眠気: 5段階評価(例:5=全く眠くない、1=常に強い眠気がある)

- ⑥ 日中のパフォーマンス: 勉強の集中度や気分の状態を5段階評価

- ⑦ その他特記事項: カフェイン摂取の有無、運動、飲酒、昼寝など

これを続けると、自分の睡眠パターンと日中のコンディションとの相関関係が見えてきます。「7時間睡眠の日は集中できるが、6時間半だと日中に眠気が出る」「8時間寝ると、頭がスッキリして問題解決能力が上がる」といった具体的な発見があるはずです。このデータに基づき、自分にとって最もパフォーマンスが高まる睡眠時間(スイートスポット)を見つけ出します。

ステップ3:クロノタイプ(朝型・夜型)を理解し、活用する

人には遺伝的に決まっている体内時計のタイプ、「クロノタイプ」があります。いわゆる「朝型人間」と「夜型人間」です。

- 朝型(ヒバリ型): 早寝早起きが得意。午前中に最も頭が冴え、パフォーマンスが高まる。

- 夜型(フクロウ型): 夜更かしが得意で、朝が苦手。パフォーマンスのピークは午後から夜にかけて訪れる。

自分のクロノタイプを無視して、無理に世間のリズムに合わせようとすると、心身に大きなストレスがかかり、学習効率も低下します。例えば、生粋の夜型の人が「朝活が効率的だ」という情報に流されて無理に早起きをしても、午前中は頭が働かず、かえって非効率になる可能性があります。

重要なのは、自分のクロノタイプを受け入れ、それに合った学習スケジュールを組むことです。朝型の人は、最も頭が冴える午前中に思考力を要する数学や物理などの科目を配置し、夜は早めに切り上げてリラックスする時間を設けるのが良いでしょう。一方、夜型の人は、午前中は比較的単純な暗記作業などに充て、集中力が高まる午後から夜にかけて、主要科目に集中的に取り組むといった工夫が有効です。

自分のクロノタイプを知るためのオンライン診断ツールなども存在するので、一度試してみるのもおすすめです。自分自身の生理的なリズムを理解し、それに逆らわずに学習計画を立てることが、長期的に見て最も持続可能で効率的な方法なのです。

睡眠の質を高めて勉強効率を上げる具体的な方法

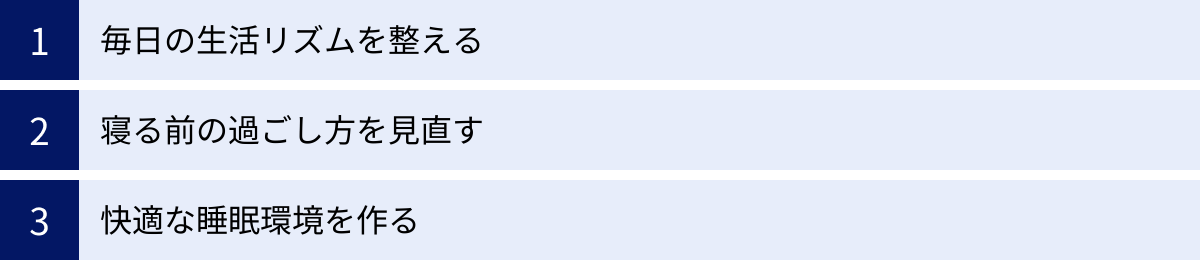

十分な睡眠時間を確保することと同じくらい重要なのが、「睡眠の質」を高めることです。たとえ長時間ベッドにいても、眠りが浅かったり、途中で何度も目が覚めたりしていては、脳と体は十分に休息できません。睡眠の質は、日々のちょっとした習慣や環境を整えることで大きく改善できます。ここでは、今日から実践できる具体的な方法を「生活リズム」「寝る前の過ごし方」「睡眠環境」の3つの側面に分けて詳しく解説します。

毎日の生活リズムを整える

私たちの体には、約24時間周期で心身の状態を変化させる「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。この体内時計が正常に機能することで、夜になると自然に眠くなり、朝になるとスッキリと目覚めることができます。生活リズムを整えることは、この体内時計を安定させ、睡眠の質を高めるための最も基本的な土台となります。

起きる時間と寝る時間を一定にする

睡眠の質を高める上で最も重要な習慣は、毎日同じ時間に寝て、同じ時間に起きることです。 特に、「起床時間」を一定に保つことが鍵となります。

平日も休日も、できるだけ同じ時間に起きるように心がけましょう。休日に平日よりも遅くまで寝ている、いわゆる「寝だめ」は、一見すると睡眠不足を解消できるように思えますが、実は体内時計を大きく狂わせる原因となります。例えば、平日は6時起き、休日は10時起きという生活を続けると、体は毎週時差ボケ(ソーシャル・ジェットラグ)を経験しているような状態になります。その結果、日曜の夜になかなか寝付けず、月曜の朝に強いだるさを感じるといった悪循環に陥ります。

もちろん、たまの寝坊は問題ありませんが、日常的に起床時間がずれるのは避けるべきです。どうしても平日に睡眠が足りない場合は、休日の寝坊は平日プラス2時間以内にとどめ、代わりに日中に15〜20分程度の短い仮眠をとる方が、体内時計への影響を最小限に抑えられます。

就寝時間についても、できるだけ一定にすることが望ましいです。毎日決まった時間にベッドに入ることで、体が「この時間になったら眠る」というリズムを学習し、スムーズな入眠につながります。

朝起きたら太陽の光を浴びる

起床時間を一定にすることとセットで実践したいのが、朝起きたらすぐに太陽の光を浴びる習慣です。私たちの体内時計は、厳密には24時間より少し長いため、毎日リセットする必要があります。そのリセットボタンの役割を果たすのが「光」、特に太陽の光です。

朝の光を浴びると、その情報が網膜から脳の視交叉上核(体内時計の中枢)に伝わり、ずれていた時計の針がリセットされます。これにより、体が活動モードに切り替わり、頭がシャキッとします。

さらに、太陽の光は「幸せホルモン」とも呼ばれるセロトニンの分泌を促します。セロトニンは日中の精神的な安定や覚醒に寄与するだけでなく、夜になると睡眠を促すホルモンであるメラトニンの材料になります。つまり、朝にしっかりと光を浴びておくことが、約14〜16時間後の夜の自然な眠りにつながるのです。

理想的には、起床後1時間以内に、15分から30分程度、屋外で太陽の光を浴びるのがおすすめです。散歩やウォーキングを兼ねるとさらに効果的です。曇りや雨の日でも、室内照明よりはるかに強い光量があるので、窓際で過ごすだけでも効果があります。

日中に適度な運動を取り入れる

日中に適度な運動を行うことも、夜の快眠に大きく貢献します。運動には、睡眠の質を高めるいくつかの効果があります。

第一に、運動は心地よい疲労感を生み出し、寝つきを良くします。 第二に、運動によって一時的に上昇した体の中心部の温度(深部体温)が、夜にかけて下がっていく過程で、強い眠気が誘発されます。この体温の落差が大きいほど、眠りは深くなると言われています。

具体的には、ウォーキング、ジョギング、サイクリング、水泳などのリズミカルな有酸素運動が特に効果的です。1回30分程度の運動を週に3〜5日行うのが理想ですが、まずは日常生活の中で歩く時間を増やすなど、できることから始めるのが良いでしょう。

ただし、運動するタイミングには注意が必要です。就寝直前の激しい運動は、交感神経を興奮させ、深部体温を上げてしまうため、むしろ寝つきを悪くする可能性があります。質の良い睡眠のためには、運動は就寝の3時間前までには終えるようにしましょう。夕方から夜の早い時間帯に行うのが最も効果的とされています。

寝る前の過ごし方を見直す

眠りにつく前の数時間の過ごし方は、睡眠の質を直接的に左右します。脳や体をリラックスさせ、スムーズに睡眠モードへ移行させるための「ナイトルーティン」を確立しましょう。以下に挙げるのは、避けるべき行動と取り入れるべき行動です。

就寝前の食事やカフェイン摂取を避ける

就寝直前の食事は、睡眠の質を低下させる大きな原因です。満腹の状態でベッドに入ると、体は消化活動を優先するため、脳や体が十分に休息できません。特に、脂っこい食事や量の多い食事は消化に時間がかかるため、避けるべきです。夕食は、就寝の3時間前までには済ませておくのが理想です。どうしてもお腹が空いて眠れない場合は、消化の良いホットミルクやバナナ、少量のナッツなどを軽く摂る程度にしましょう。

また、カフェインは強力な覚醒作用を持つため、摂取する時間に注意が必要です。カフェインの効果は摂取後30分ほどで現れ始め、その効果が半減するのに健康な成人で約4〜6時間かかると言われています。つまり、夕方5時にコーヒーを飲むと、夜9〜11時頃でもまだその覚醒作用が残っている可能性があるのです。勉強中の眠気覚ましにコーヒーやエナジードリンクを飲む人は多いですが、質の高い睡眠を確保するためには、就寝の6〜8時間前からはカフェインの摂取を控えるのが賢明です。緑茶や紅茶、チョコレートなどにもカフェインは含まれているので注意しましょう。

入浴は寝る90分前までに済ませる

入浴は、心身をリラックスさせ、快眠に導くための非常に効果的な習慣です。その鍵を握るのが、前述の「深部体温」の変化です。

入浴によって一時的に深部体温を上げることで、その後の体温の下降がスムーズになり、自然な眠気が訪れます。最も効果的な入浴法は、就寝の約90分前に、38〜40℃程度のぬるめのお湯に15〜20分ほどゆっくりと浸かることです。熱すぎるお湯(42℃以上)は交感神経を刺激してしまい、逆効果になることがあるので注意しましょう。

シャワーだけで済ませる場合でも、首の後ろや足元に少し長めに温かいお湯を当てることで、血行が促進され、リラックス効果が期待できます。就寝時間から逆算して、最適なタイミングで入浴する習慣をつけましょう。

スマートフォンやPCのブルーライトを避ける

現代人にとって最も難しい課題かもしれませんが、睡眠の質を考える上で避けては通れないのが、就寝前のデジタルデバイスの使用です。スマートフォンやPC、タブレットなどの画面から発せられる「ブルーライト」は、睡眠に深刻な悪影響を及ぼします。

ブルーライトは、太陽光にも多く含まれる波長の短い光で、日中に浴びる分には覚醒を促す効果があります。しかし、夜間にこの光を浴びると、脳は「まだ昼間だ」と錯覚してしまいます。その結果、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌が強力に抑制され、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりするのです。

理想的には、就寝の1〜2時間前からはスマートフォンやPCの使用を完全にやめるのがベストです。どうしても使用する必要がある場合は、デバイスの「ナイトモード」や「ブルーライトカット機能」を最大限に活用し、画面の明るさを最低限に設定しましょう。また、ブルーライトカット効果のあるメガネを使用するのも一つの方法です。

寝る前は、読書(紙の書籍)やストレッチ、瞑想、穏やかな音楽を聴くなど、脳を興奮させないリラックスできる活動に切り替えることを強くおすすめします。

快適な睡眠環境を作る

睡眠の質は、寝室の環境によっても大きく左右されます。五感を刺激しない、静かで快適な空間を整えることで、より深く、中断されることのない睡眠を得ることができます。

寝室の温度や湿度を調整する

寝室が暑すぎたり寒すぎたりすると、体温調節のために体が働き続け、深い眠りに入ることができません。快適な睡眠のための理想的な室温は、夏場は25〜26℃、冬場は22〜23℃程度とされています。また、湿度も重要で、年間を通じて50〜60%に保つのが望ましいです。

エアコンや除湿機、加湿器などを上手に活用し、寝室を快適な温湿度に保ちましょう。特に夏場は、タイマー機能を設定して、就寝から数時間後にエアコンが切れるようにすると、明け方の冷えすぎを防ぐことができます。

自分に合った枕やマットレスを選ぶ

私たちは人生の約3分の1を寝具の上で過ごします。体に合わない寝具は、不快感で眠りを妨げるだけでなく、肩こりや腰痛、いびきの原因にもなります。

枕の高さは、仰向けに寝たときに首の骨が緩やかなS字カーブを描き、横向きに寝たときに首の骨と背骨が一直線になるものが理想です。マットレスの硬さは、柔らかすぎると腰が沈み込んで負担がかかり、硬すぎると体との間に隙間ができて圧力が集中してしまいます。寝返りがスムーズに打てる、適度な反発力のあるものを選びましょう。

高価なものが必ずしも良いとは限りません。可能であれば、実際に店舗で試してみて、自分の体型や寝姿勢に合ったものを選ぶことが重要です。快適な寝具への投資は、学習効率を高めるための自己投資と考えることができます。

部屋を暗く静かに保つ

光と音は、睡眠を妨げる二大要因です。メラトニンはわずかな光でも分泌が抑制されてしまうため、寝室はできるだけ真っ暗にすることが理想です。遮光カーテン(1級遮光がおすすめ)を利用して、窓からの光を完全にシャットアウトしましょう。電子機器の待機ランプや常夜灯の光も、気になる場合はアイマスクを使用したり、テープで覆ったりするなどの工夫が有効です。

また、騒音も眠りを浅くする原因になります。交通量の多い道路に面している場合や、家族の生活音が気になる場合は、耳栓の使用を検討してみましょう。最近では、様々な素材や形状の耳栓が市販されています。自分に合ったものを見つけることで、驚くほど静かな環境を手に入れることができます。

これらの方法を一つずつ試しながら、自分にとって最高の睡眠環境を追求していくことが、結果的に日中の学習パフォーマンスを最大限に高めることにつながります。

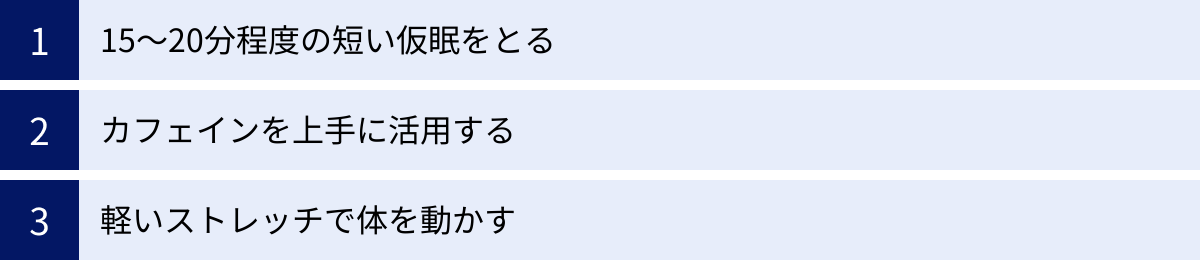

日中の眠気に負けないための応急処置

どんなに睡眠に気をつけていても、日中にどうしても眠気に襲われてしまうことはあります。特に、重要な授業や試験勉強の最中に眠気がピークに達すると、集中力が途切れ、学習効率が著しく低下してしまいます。そんな時に役立つ、脳を覚醒させ、パフォーマンスを一時的に回復させるための応急処置を3つ紹介します。これらは根本的な睡眠不足の解決策ではありませんが、ピンチを乗り切るための有効なテクニックです。

15〜20分程度の短い仮眠をとる

日中の抗いがたい眠気に対する最も効果的な対策は、「パワーナップ」と呼ばれる15〜20分程度の短い仮眠です。NASA(アメリカ航空宇宙局)の研究でも、短い仮眠が認知能力や注意力を大幅に改善させることが証明されています。

パワーナップの最大のポイントは、その「短さ」にあります。人間の睡眠は、浅いノンレム睡眠から深いノンレム睡眠へと移行していきます。仮眠時間が30分を超えてしまうと、脳が深い眠り(徐波睡眠)に入ってしまいます。 この状態で無理に起きると、強い眠気や倦怠感、頭のぼんやり感が残る「睡眠慣性」という状態に陥り、かえってパフォーマンスが低下してしまいます。

15〜20分程度の仮眠であれば、深い眠りに入る直前の浅いノンレム睡眠の段階で目覚めることができるため、睡眠慣性を起こしにくく、スッキリとリフレッシュできます。この短い休息だけでも、脳内の疲労物質が減少し、集中力や記憶力、注意力が回復します。

仮眠をとるタイミングも重要です。人間の体内時計のリズム上、午後の眠気が最も強くなる13時〜15時頃にとるのが最も効果的です。昼食後が理想的なタイミングと言えるでしょう。

仮眠をとる際は、机に突っ伏したり、椅子の背もたれに寄りかかったりする姿勢で構いません。完全に横になると深い眠りに入りやすくなってしまうため、少し不快な姿勢の方が寝過ごし防止になります。スマートフォンのアラームを15〜20分後にセットするのを忘れないようにしましょう。学校の休み時間や昼休みなどを利用して、この強力なリフレッシュ術を試してみてください。

カフェインを上手に活用する

カフェインは、使い方を間違えれば夜の睡眠を妨げる原因になりますが、日中の眠気対策として上手に活用すれば、強力な味方になります。

カフェインが眠気を覚ますメカニズムは、脳内の「アデノシン」という物質の働きをブロックすることにあります。アデノシンは、脳が活動するにつれて蓄積していく疲労物質で、アデノシン受容体に結合することで眠気を引き起こします。カフェインは、このアデノシンと化学構造が似ているため、アデノシンより先に受容体に結合し、眠気の信号が脳に伝わるのを防ぎます。

このカフェインの効果を最大限に引き出すテクニックが「コーヒーナップ」です。これは、コーヒーなどカフェインを含む飲料を飲んだ直後に、15〜20分の仮眠をとるという方法です。

カフェインを摂取してから、その覚醒効果が脳に現れるまでには約20〜30分かかります。コーヒーナップでは、このタイムラグを利用します。まずコーヒーを飲み、すぐに仮眠に入ります。仮眠によってアデノシンが減少し、脳がリフレッシュされます。そして、ちょうど目が覚める頃にカフェインの効果が現れ始めるため、仮眠によるスッキリ感とカフェインの覚醒効果の相乗効果で、非常にシャープな状態で午後の活動を再開できるのです。

ただし、カフェインの乱用は禁物です。前述の通り、夕方以降の摂取は夜の睡眠に悪影響を及ぼす可能性があります。また、過剰摂取は動悸やめまい、胃の不快感などを引き起こすこともあります。カフェインはあくまで緊急時のツールとして、適切なタイミングと量で賢く利用することが重要です。

軽いストレッチで体を動かす

長時間同じ姿勢で勉強を続けていると、血行が悪くなり、脳への酸素供給が滞りがちになります。これが、眠気や集中力の低下を引き起こす一因です。このような時には、席を立って軽いストレッチや運動をすることが非常に効果的です。

体を動かすことで、全身の血流が促進され、脳に新鮮な酸素と栄養が送り届けられます。これにより、脳機能が活性化し、眠気が吹き飛びます。また、筋肉を動かすことで、交感神経が適度に刺激され、体が活動モードに切り替わります。

特別な運動は必要ありません。以下のような簡単な動きでも十分な効果があります。

- 背伸び: 両手を組んで天井に向かってグーっと伸ばす。

- 首のストレッチ: ゆっくりと首を前後左右に倒したり、回したりする。

- 肩回し: 両肩をゆっくりと前回し、後ろ回しする。

- 屈伸運動: 軽く膝を曲げ伸ばしする。

- その場でウォーキングや階段の上り下り: 少し心拍数が上がる程度の動き。

これらの動きを、勉強の合間の休憩時間(例:50分勉強したら10分休憩)に積極的に取り入れることをおすすめします。ストレッチは、眠気覚ましだけでなく、長時間の勉強による肩こりや腰痛の予防にもつながります。

その他にも、「冷たい水で顔や手を洗う」「ガムを噛む(咀嚼運動が脳を刺激する)」「部屋の換気をする(二酸化炭素濃度の上昇を防ぐ)」といった方法も、手軽で効果的な眠気対策です。これらの応急処置をいくつか組み合わせて、自分に合った方法を見つけてみてください。

睡眠と勉強に関するよくある質問

睡眠と勉強の関係については、多くの人が疑問や誤解を抱えています。特に、試験前になると「徹夜は本当にダメなのか?」「週末に寝だめすれば大丈夫?」といった切実な悩みが生まれます。ここでは、そうしたよくある質問に対して、科学的な根拠に基づいて分かりやすく回答します。

徹夜で勉強するのは逆効果?

結論から言えば、テスト前の一夜漬け、つまり徹夜での勉強は、学習効果の観点から見て「百害あって一利なし」であり、絶対に避けるべき行為です。一晩眠らないことで得られる数時間の勉強時間は、睡眠不足がもたらす甚大なデメリットによって、その価値が完全に相殺されるか、むしろマイナスになります。

徹夜が逆効果である理由は、これまで解説してきた睡眠の役割を考えれば明らかです。

- 記憶が全く定着しない: 徹夜するということは、日中に学んだ情報を整理し、長期記憶として固定するための「ノンレム睡眠」と「レム睡眠」のプロセスを完全に放棄することを意味します。せっかく頭に詰め込んだ知識は、脳のシナプスが整理される過程を経ないため、非常に不安定で忘れやすい状態のままです。テスト中に「昨日やったはずなのに思い出せない」という最悪の事態を招く典型的なパターンです。

- 脳のパフォーマンスが著しく低下する: 睡眠不足の脳は、正常に機能しません。特に、論理的思考や判断、集中力を司る前頭前野の活動が大幅に低下します。これにより、テスト本番で以下のような問題が発生します。

- ケアレスミスの頻発: 問題文の読み間違い、単純な計算ミス、マークシートの記入ミスなどが増加します。

- 思考力の低下: 応用問題や少しひねった問題に対応できず、思考が停止してしまいます。

- 時間配分の失敗: 判断力が鈍り、簡単な問題に時間をかけすぎたり、解けるはずの問題を焦って飛ばしたりします。

- 心身の状態が悪化する: 徹夜は、感情のコントロールを難しくし、ストレス耐性を低下させます。テスト本番というプレッシャーのかかる状況で、過度な緊張や不安に襲われやすくなり、本来の力を発揮できません。

ある研究では、徹夜明けの脳の認知機能は、血中アルコール濃度0.1%(日本の酒気帯び運転基準の数倍)の状態に匹敵するほど低下すると報告されています。つまり、徹夜で試験に臨むのは、泥酔状態で臨むのと大差ないということです。

試験前夜に最も効果的な戦略は、一夜漬けで知識を詰め込むことではなく、早めに勉強を切り上げて、最低でも6時間、理想的には7〜8時間の睡眠を確保することです。その睡眠時間こそが、それまで学習してきた内容を脳に定着させ、テスト本番で最大限に引き出すための最後の重要な仕上げ作業なのです。

週末の「寝だめ」に効果はある?

平日の睡眠不足を補うために、週末に長時間眠る「寝だめ」。多くの人が経験しているこの習慣ですが、その効果については功罪両面があります。結論としては、限定的な回復効果はあるものの、根本的な解決策にはならず、むしろ新たな問題を引き起こす可能性もあると理解しておくべきです。

【寝だめのメリット(限定的な効果)】

- 睡眠負債の一部返済: 平日に蓄積した睡眠負債(借金)を、週末の長めの睡眠で一部返済することは可能です。これにより、疲労感や眠気が一時的に軽減され、心身がリフレッシュした感覚は得られます。

- ストレスホルモンの減少: 睡眠不足で増加したストレスホルモン(コルチゾールなど)のレベルを正常に戻す助けになります。

【寝だめのデメリット(深刻な副作用)】

- 体内時計の乱れ(ソーシャル・ジェットラグ): 寝だめの最大の弊害は、体内時計を大きく狂わせてしまうことです。平日の起床時間と休日の起床時間が2時間以上ずれると、体は時差ボケのような状態に陥ります。その結果、日曜の夜に寝付けなくなり、月曜の朝に強い倦怠感や眠気を感じる「ブルーマンデー」の原因となります。

- 認知機能の完全な回復はしない: いくつかの研究では、週末に寝だめをしても、睡眠不足によって低下した注意力や実行機能などの高次認知機能は、完全には回復しないことが示されています。つまり、週末にいくら寝ても、平日のパフォーマンス低下を完全になかったことにはできないのです。

- 代謝への悪影響: 慢性的な睡眠不足と週末の寝だめを繰り返す生活は、インスリン感受性を低下させ、長期的には肥満や糖尿病のリスクを高める可能性も指摘されています。

【結論と理想的な対策】

週末の寝だめは、あくまで「何もしないよりはマシ」というレベルの応急処置と捉えるべきです。根本的な解決策は、平日の睡眠時間そのものを見直し、毎日コンスタントに自分に必要な睡眠時間を確保することに尽きます。

もし寝だめをする場合でも、体内時計への影響を最小限にするため、起床時間のズレは平日プラス2時間以内にとどめるのが賢明です。そして、足りない分は午後の短い仮眠(パワーナップ)で補うなど、工夫することが望まれます。最高のパフォーマンスを安定して発揮するためには、週末に頼るのではなく、日々の睡眠習慣を改善することが最も重要です。

短時間睡眠でも大丈夫?

「ナポレオンは3時間しか眠らなかった」「自分はショートスリーパーだから大丈夫」といった言説を耳にすることがあります。しかし、遺伝的にごく短時間の睡眠でも健康や認知機能に影響が出ない、いわゆる「ショートスリーパー」は、全人口の1%未満しか存在しないとされています。

多くの人が「自分は短時間睡眠でも平気だ」と感じている場合、それは「慣れ」による感覚の麻痺である可能性が非常に高いです。慢性的な睡眠不足の状態が続くと、脳はそのパフォーマンスが低下した状態を「普通」だと認識するようになります。本人は眠気や能力低下を自覚していなくても、客観的なテストを行うと、注意力や判断力が明らかに低下していることがほとんどです。これを「自覚なき睡眠不足」と呼びます。

この状態は非常に危険です。自分では最高のパフォーマンスを発揮しているつもりでも、実際には能力の7〜8割しか出せておらず、ケアレスミスをしたり、非効率な学習を続けたりしていることに気づけません。

自分が必要な睡眠時間よりも短い睡眠で生活を続けることは、常に能力にブレーキをかけたまま走り続けるようなものです。歴史上の偉人の逸話は、科学的な検証がなされていないものが多く、安易に鵜呑みにすべきではありません。

結論として、ごく一部の特異な体質の人を除き、ほとんどの人にとって短時間睡眠は有害です。他人の基準や根拠のない逸話に惑わされず、自分自身の体が必要とする睡眠時間を正直に見極め、それを確保することが、長期的に見て最も学習効率と生産性を高めるための賢明な戦略です。睡眠時間を削って得られるわずかな活動時間は、日中のパフォーマンス低下によって失われる時間や機会に比べれば、あまりにも小さなものなのです。